3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harlequin Internacional

- Sprache: Spanisch

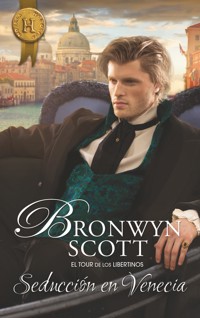

Todos los jugadores tenían una suerte parecida… Cuando Nolan Gray entró en una partida de altas apuestas en Venecia, enfrentado a un adversario implacable, supo que iba a necesitar algo más que suerte. No podía empezar a perder en aquel momento… ¡Sobre todo, porque la virginidad de la deslumbrante Gianna Minotti estaba en juego! El destino le sonrió, y Nolan ganó la partida. Sin embargo, marcharse en una góndola con Gianna y no poder cobrar su apuesta puso a Nolan al límite. ¿Podría ayudar a Gianna a conseguir su libertad, cuando lo que quería en realidad era quedársela para sí mismo?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2016 Nikki Poppen

© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Seducción en Venecia, n.º 602 - noviembre 2016

Título original: Rake Most Likely to Seduce

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-8765-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Trece

Catorce

Quince

Dieciséis

Diecisiete

Dieciocho

Diecinueve

Veinte

Veintiuno

Veintidós

Veintitrés

Veinticuatro

Epílogo

Uno

The Antwerp Hotel, Dover, marzo de 1835

—¡Desgraciado! ¡Nadie tiene tanta suerte! —gruñó el hombre que estaba sentado frente a Nolan Gray, con incredulidad—. Si saca otro as, voy a…

—¿A qué? ¿Me va a rajar de lado a lado? ¿Me va a pegar un tiro aquí mismo?

Nolan soltó sobre la mesa la carta de agravio que, por supuesto, era otro as.

Lo hizo con despreocupación, como si las amenazas fueran algo corriente en sus largas noches de naipes.

El hombre se levantó a medias de la silla. Había perdido los estribos a causa de las pérdidas de aquella noche y de la indiferencia de Nolan.

—Cuando alguien tiene la suerte que ha tenido usted, no se le llama suerte. Se le llama otra cosa —dijo con hostilidad, como si estuviera a punto de tirarse al cuello de Nolan.

—¿Cómo se le llama? —preguntó, apoyándose en el respaldo de la silla sin darle al hombre la satisfacción de ponerse en pie.

Observó el enorme tamaño de su oponente con alarma; debía de pesar unos quince kilos más que él. No sería una pelea justa, pero no iban a llegar a eso, o bien porque aquel hombre no era más que un fanfarrón, o porque aparecerían armas antes de llegar a los puños. Nolan había visto más veces a tipos como aquel, pero no se esperaba verlo aquella noche. Debería haber sido más intuitivo. Aquello era Dover, no un elegante club de juego y apuestas de Londres, donde los caballeros tuvieran su código.

El hombre gruñó.

—Ya sabe cómo lo llamo —dijo, y señaló con un gesto de la mano a los otros dos jugadores que estaban sentados con ellos—. Sabe cómo lo llamamos todos.

Nolan pensó que había elegido mal a sus aliados; no parecía que los dos hombres estuvieran dispuestos a involucrarse en el conflicto. Claro, que no habían perdido tanto dinero.

—No, me temo que no. ¿Le importaría decírmelo claramente? —replicó Nolan, para comprobar hasta qué punto se atrevería a llegar aquel tipo.

Más lejos de lo que había pensado. Y sin previo aviso.

El hombre saltó por encima de la mesa, pero él fue más rápido. Con un movimiento de la muñeca, hizo que la cuchilla que llevaba en una funda oculta en la manga se deslizara en su mano. Le puso el filo de la hoja al hombre en la barbilla, aprovechando el impulso de su adversario. Si quería evitar más problemas, aquel era el momento de hacer una demostración de fuerza. Los otros empujaron la silla hacia atrás, discretamente, para dejar claro que no querían formar parte de aquello.

—¿Me está usted llamando tramposo? —preguntó Nolan con frialdad.

No tenía tiempo para aquello. ¿Dónde estaba Archer? Hacía un momento estaba justo allí, y a él le hacía falta su ayuda en aquel momento. No se habría marchado dejándolo abandonado, ¿verdad? Se suponía que iban a reunirse con Haviland y Brennan en el muelle, muy temprano, para tomar el barco en el que iban a cruzar el Canal.

No tenía sentido acostarse para volver a levantarse minutos después, así que se había quedado despierto toda la noche. Y así era como había terminado: en un tugurio de Dover, a punto de batirse en duelo la última noche que pasaba en Inglaterra. Haviland lo iba a matar si llegaba tarde y perdían el barco.

El hombre alzó la barbilla con un gesto desafiante o, quizá, para evitar el roce de la hoja del cuchillo de Nolan.

—Por supuesto que le estoy llamando tramposo.

—Pues yo le llamo a usted mal perdedor —replicó Nolan, con la misma vehemencia.

Aquella no era la primera vez que le ocurría algo así. Con los años, jugar se había convertido en algo tedioso: jugar, ganar un poco, ganar escandalosamente, duelo, repetición. Esperaba que los franceses, que tenían la reputación de ser obsesos del juego, fueran mejores adversarios que sus compatriotas.

—¿Quiere que zanjemos este asunto como caballeros, en la calle, o se retracta de su comentario? —le preguntó.

Quedaba menos de una hora para que tuviera que estar en el muelle. A través de las altas ventanas del hotel, vio que una diligencia se acercaba a la acera. Era la suya. Tal vez pudiera batirse en duelo si se daba la prisa suficiente. O, tal vez, lo que debía hacer era salir corriendo, aunque detestaba dejar que aquel hombre le dirigiera insultos que no merecía. Él había contado las cartas con todas las de la ley; tener una mente privilegiada no era un delito.

Estaban empezando a atraer a una multitud de curiosos, aunque fueran las cuatro de la mañana. Los trabajadores que se levantaban cuando despertaba la ciudad iban llegando al hotel para hacer sus repartos y sus entregas. ¿No era eso, precisamente, lo que quería evitar? ¿El hecho de llamar la atención? El escándalo era lo que le había impulsado a dejar Londres, porque la mala reputación que había adquirido había terminado por horrorizar a su padre.

Nolan bajó el cuchillo y le dio un empujón al hombre, y lo tiró sobre la mesa. Después, le metió en el bolsillo de la chaqueta el dinero que le había ganado.

—No merece la pena —dijo.

Cuanto antes saliera de Inglaterra, mejor, pero aquella no era la manera más adecuada de marcharse. Por lo menos, era improbable que a su padre le llegara el rumor de que su hijo se había visto implicado en un duelo justo antes de que zarpara su barco. El Antwerp Hotel no era exactamente el ambiente de su padre.

Estaba a punto de llegar a la puerta cuando su sexto sentido le lanzó un aviso. El desgraciado no había quedado conforme, no había reconocido la piedad que habían tenido con él. Nolan se giró, dando un grito, y la hoja de su cuchillo resplandeció. Captó el brillo del cañón de una pistola bajo la luz de la lámpara de araña del vestíbulo del hotel y, sin titubear, lanzó el cuchillo directamente al hombro de su atacante. La pistola cayó al suelo. Al recepcionista se le escapó un jadeo de incredulidad.

—¡Señor Gray, este es un hotel decente!

—¡Él empezó la pelea! —respondió Nolan—. No es una herida grave.

Había tenido cuidado al apuntar; demasiado cuidado. No iba a poder recuperar el cuchillo. El hombre se lanzó hacia delante, seguramente, porque su descarga de adrenalina había superado al dolor que sentía por el momento. Era hora de huir. El recepcionista llamaría a la policía, y le harían preguntas.

Nolan salió corriendo hacia el patio y vio a Archer acercándose a él, en medio de la oscuridad, desde el establo. Eso no era de extrañar; Archer amaba más a los caballos que a los seres humanos.

—¡Archer, tenemos que irnos! —exclamó Nolan. Lo tomó del brazo y continuó caminando hacia la diligencia, hablando a toda prisa, consciente de que el hombre había salido del hotel y los perseguía.

—No mires ahora, pero ese tipo furioso que viene detrás de nosotros cree que he hecho trampas. Él tiene una pistola, y mi cuchillo bueno. Está en su hombro, pero creo que puede disparar con las dos manos. De otro modo, no tendría sentido —explicó.

Nolan abrió la portezuela de la diligencia, ambos entraron rápidamente, y el coche se puso en marcha antes de que la puerta se cerrara.

—¡Ah! Una huida limpia —dijo Nolan, y se apoyó en el respaldo con una sonrisa de satisfacción.

—No siempre tiene que ser una huida, ¿sabes? Alguna vez, podríamos salir de un edificio como las personas normales —respondió Archer, tirándose de los puños de la chaqueta, mientras miraba a Nolan con reprobación.

—Ha sido bastante normal —repuso Nolan.

—Has dejado un cuchillo clavado en el hombro de un hombre. Esa no es precisamente la manera más discreta de marcharse de un lugar. Has escapado por los pelos.

Nolan sonrió, sin dejarse amedrentar por los reproches. Si fuera discreto, habría dejado de jugar hacía dos horas. Los otros jugadores podrían haberse levantado respetablemente de la mesa, con el orgullo y algo de su dinero intactos.

—Hablando de tiempo, ¿crees que Haviland estará ya en el muelle? —preguntó. Debían reunirse con dos amigos aquella mañana, en el embarcadero, para comenzar su Gran Tour—. Te apuesto cinco libras a que Haviland ya está allí.

Archer se rio.

—¿A estas horas? No. Anoche se cargó todo el equipaje, y no tiene ningún motivo para estar en el muelle tan temprano. Además, tiene que sacar a Brennan de la cama, y eso le va a retrasar.

Haviland y él se conocían desde Eton. Todos sabían que Haviland era puntual, pero no iba a llegar antes de tiempo, y Brennan siempre llegaba tarde.

—Son las cinco libras más fáciles que he ganado en mi vida. Seguro que ya está allí, paseándose como un león enjaulado, con la funda de los estoques. Eso sí que no lo pierde de vista —dijo. Después, como no podía evitar provocar a su amigo, añadió—. Vaya, me gustaba mi cuchillo.

Sin embargo, Archer no lo oyó. Había apoyado la cabeza en el respaldo y había cerrado los ojos.

Él estaba demasiado alerta como para dormitar. Pensó en sus cinco libras. Eran una ganancia fácil, pero Archer podía permitírselo. Miró por la ventana. Haviland ya estaba allí, y él se hubiera apostado más de cinco libras. Tal vez Archer fuera el mejor amigo de Haviland, pero él conocía a la gente, y Haviland era un guerrero. No iba a separarse de sus armas. Además, Haviland estaba impaciente por empezar el viaje. Él no estaba seguro de cuáles eran sus demonios, pero lo empujaban con fuerza y con rapidez, por muy rara que fuera aquella idea.

En apariencia, la vida de Haviland North era perfecta: era rico, iba a heredar un título nobiliario y tenía una gran belleza. Haviland lo tenía todo. No obstante, quería salir a toda prisa de Inglaterra.

Percibió un movimiento fuera de la diligencia, por la ventanilla. Frotó el cristal en círculo para ver mejor; por un momento, pensó que los habían seguido. ¿Era su adversario? No, no era un hombre. Le dio un golpe a Archer con la bota.

—¿Te importaría explicarme por qué nos sigue un caballo?

Archer murmuró:

—Lo he rescatado esta mañana.

—¿Me has abandonado por un caballo? ¡Podían haberme matado! —exclamó Nolan.

—Ya, pero es tu cuchillo el que se ha quedado clavado en su hombro. Te las estabas arreglando muy bien solo —respondió Archer secamente, y miró por la ventana.

A pesar de que había una espesa niebla, el camino hasta el muelle fue corto, y el caballo se detuvo junto a la diligencia. Nolan bajó y dejó que Archer se ocupara del animal. Vio una figura alta y solitaria y soltó un grito de alegría.

—¿Qué te había dicho? —le preguntó a Archer—. Ahí está. ¡He ganado! Mira, incluso lleva la funda de las espadas.

Haviland caminó hacia ellos, y Nolan le apretó el hombro afectuosamente.

—Buenos días, amigo. ¿Está todo embarcado ya? Le dije a Archer que estarías supervisando.

Haviland se echó a reír.

—Me conoces bien. Han subido los carruajes hace una hora —dijo.

Nolan se alegraba de que Haviland se ocupara de los detalles. Si fuera por él, habría metido sus cosas en un baúl, habría embarcado de un salto en cualquier nave y habría dejado que todo lo decidiera el destino. Era mucho más espontáneo que Haviland y Archer, algo que podía considerarse la única ventaja de vivir una vida imperfecta. Había aprendido, muy pronto, a ir un paso por delante del golpe, de modo que, cuando sucedía, él estaba a varios kilómetros de distancia.

Otra ventaja de que su vida familiar no fuese precisamente ideal era que no tenía que estar a la altura de nada. No como Haviland, que iba a heredar lo que un inglés consideraba el cielo en la tierra, o como Archer, cuya familia tenía la cuadra de purasangres más exitosa y cara de Newmarket, y solo por afición. Sí, ellos iban a heredar la perfección, pero también tendrían que pasarse la vida manteniéndola para las futuras generaciones. Eso era mucha presión.

Él no tenía ninguna presión por mantener una tradición familiar. La única cosa perfecta que había heredado era su memoria. Podía contar las cartas, unas tres o cuatro barajas si era necesario, y podía calcular las probabilidades. Esa herencia sí era transportable. Por supuesto, también había heredado muchas imperfecciones. Tenía un padre puritano que estaba firmemente convencido de que podía infundir la perfección a sus hijos a palizas, a toda costa. Como resultado, su familia llevaba sin verse unos diez años. En cuanto su hermano y él habían llegado a la mayoría de edad, se habían dispersado, como hacían durante los veranos del colegio. Nunca volvían a casa, sino que se las arreglaban para pasar las vacaciones con sus amigos. Tal vez el colegio no le hubiera resultado edificante en lo intelectual, pero sí había sido liberador en otros aspectos. Después de todo, había conocido a Haviland, y eso había sido su salvación.

Archer estaba tomándole el pelo a Haviland por no haber sido capaz de separarse de la funda en la que llevaba sus estoques, cuando él volvió a la conversación.

—Eso también te lo dije —intervino, riéndose—. Sé muy bien estas cosas, soy un estudioso de la naturaleza humana.

—Es una pena que no pudieras estudiar eso en Oxford —bromeó Archer—. Habrías sacado mejores notas.

Nolan se echó a reír. Archer y él llevaban años lanzándose pullas, y conocían los límites de cada uno. De pequeño, cuando no pasaba el verano con Haviland, lo pasaba con Archer.

—¿Qué puedo decir? Que es cierto. Vosotros dos erais los buenos alumnos, no Brennan y yo —respondió, y miró a su alrededor—. Por cierto, ¿ha llegado ya?

—No —dijo Haviland—. ¿Esperabas que hubiera llegado, siendo un estudioso de la naturaleza humana como eres?

Nolan le dio un suave empujón a su amigo.

—Estudioso de la naturaleza humana, sí, pero adivino, no —dijo, y sonrió.

Estaba deseando emprender aquel viaje. Lo deseaba mucho más de lo que hubiera creído. Los cuatro, juntos de nuevo. Sería como en los viejos tiempos. Por supuesto, se veían en Londres durante la temporada social, pero no era lo mismo. Nunca estaban los cuatro juntos a la vez. Archer siempre estaba en Newmarket, así que él siempre estaba con Brennan, o con Haviland. Y, cuando estaban juntos, era para tomar una copa en el club, o saludándose rápidamente en un baile.

Los cuatro estaban llegando a los treinta años, la edad más importante para los hombres de su clase. La edad en la que se esperaba que se casaran y formaran una familia. Aquel viaje sería, seguramente, la última oportunidad que tenían para estar juntos sin la responsabilidad de las esposas y los hijos. Haviland iba a casarse; su matrimonio ya estaba concertado. Archer sería el siguiente. Un hombre que amaba la cría de caballos, seguramente, también querría criar sus propios hijos. Y, en cuanto a Brennan, dependería de quién quisiera estar con él de un modo estable. Seguramente, en aquellos momentos estaba con una mujer.

El capitán del barco se les acercó y los urgió a que embarcaran, dejándoles bien claro que no iba a esperar al resto de su grupo. Haviland soltó una exhalación cuando el capitán se marchó. Se culpó a sí mismo de la tardanza de Brennan.

—Tenía que haberme quedado con él.

Nolan murmuró unas palabras de ánimo. Brennan iba a llegar a tiempo. Tenía que llegar. Brennan siempre llegaba tarde, siempre estaba al límite; algo parecido a él mismo. Sin embargo, él estaba mejor preparado. Brennan nunca veía llegar los problemas hasta que era demasiado tarde. Tal vez, por ese motivo, él tuviera la sensación de que eran almas gemelas, más o menos. Ambos tenían vidas imperfectas y complicadas. Ambos vivían el momento. Brennan no planificaba las cosas, y eso jugaba en su contra aquella mañana. Nolan se lo imaginaba quedándose dormido en la cama de alguna mujer, despertándose demasiado tarde y dándose cuenta de que había perdido el barco.

No podían permitirse el lujo de esperar; no se trataba de que pudieran o no tomar otro barco. Las naves que cruzaban el Canal de la Mancha no tenían horario, se regían por el tiempo. Nolan sabía que eran afortunados por el hecho de que su comienzo del viaje estuviera avanzando como un reloj, por el momento. Optó por mantener el ánimo alto. Le dio una palmada en la espalda a Archer mientras los tres caminaban hacia el velero.

—Me apuesto cinco libras a que Brennan pierde el barco —dijo, con una jovialidad fingida—. Archer, ¿me aceptas la apuesta? Si me equivoco, puedes recuperarte de tus pérdidas.

«Por favor, que me equivoque», pensó. Esperaba con todas sus fuerzas que Brennan llegara a tiempo, aunque fuera en el último minuto.

Embarcaron, y se asomaron al peto del barco para mirar al muelle. Nolan sabía que todos tenían la esperanza de atisbar la llegada de su amigo, pero se les estaba acabando el tiempo. Se sobresaltó al oír el ruido de las cadenas.

—Están levando anclas. No va a llegar a tiempo —dijo Nolan, en voz baja, apoyándose en la barandilla—. ¡Demonios! No quería ganar esta apuesta.

Intercambió miradas con Archer y Haviland mientras el barco empezaba a apartarse lentamente del muelle. Aquel comienzo de viaje era un mal augurio.

Entonces, lo vio. Empezó a oírse un alboroto en el muelle y apareció una figura que corría hacia ellos.

—¡Es él! ¡Es Brennan! —gritó Haviland.

Y no estaba solo. Nolan distinguió a dos hombres que lo perseguían. Uno de ellos iba armado y, fueran quienes fueran, eran muy decididos.

Haviland salió corriendo hacia la popa. Él se quedó clavado en el sitio, con los ojos fijos en otra cosa que se movía detrás de los hombres, algo oscuro y rápido. Archer lo distinguió primero.

—¡Mi caballo!

Nolan y Archer salieron corriendo detrás de Haviland, que movía los brazos frenéticamente y le gritaba órdenes a Brennan. En realidad, eran órdenes imposibles, como «¡Salta!» y «¡No saltes por ahí, es demasiado ancho. Corre hacia la popa, que todavía no se ha separado del muelle! ¡Corre!».

Era una locura, porque, cuando llegaron a la popa, incluso aquella parte del velero había perdido el contacto con el muelle. Brennan no iba a poder dar aquel salto y, si no lo conseguía… No había tiempo para pensar en las consecuencias.

—¡Mira, Archer, el caballo! —gritó Nolan. El bayo se había colocado junto a Brennan y había adaptado su velocidad a la del hombre.

Archer formó una bocina con las manos alrededor de la boca.

—¡Monta a caballo, Bren! ¡Salta!

Nolan sintió que aquel momento quedaba suspendido en el tiempo. Vio a Brenann agarrarse de las crines del caballo y saltar sobre su lomo, a pelo. El salto habría sido una locura incluso con silla y estribos. Sin embargo, Brennan era un excelente jinete, tan bueno como Archer, y mucho más temerario.

El caballo saltó.

Y aterrizó de rodillas, en la cubierta del barco.

El tiempo empezó a correr de nuevo. Archer y él agarraron las riendas e intentaron calmar al animal. Haviland ayudó a Brennan a bajar de su lomo. Nolan miró hacia el embarcadero. Los dos hombres habían cejado en su empeño al llegar al borde del agua, pero uno de ellos los apuntó con la escopeta. Nolan se tiró a cubierta con Archer y el caballo justo cuando Brennan empujaba a Haviland al suelo. La bala les pasó por encima por muy poco. Uno o dos segundos de diferencia, y el resultado habría sido distinto. Si Brennan no hubiera empujado a Haviland al suelo…

Nolan entrecerró los ojos mientras especulaba. ¡Demonios! Brennan sospechaba que iban a disparar. ¿En qué tipo de lío se había metido en aquella ocasión? Haviland ya estaba haciendo aquellas preguntas, mientras el grupo se levantaba del suelo y se sacudía la ropa. Archer se llevó al caballo a cubierto. Brennan era todo sonrisas mientras se metía el bajo de la camisa por la cintura del pantalón, a pesar del sermón que le estaba echando Haviland. Claramente, había estado con una mujer. Normalmente, con Brennan siempre era una cuestión de faldas.

Una vez que la ropa estuvo compuesta y todos se hubieron saludado, Nolan dijo, mirando a Brennan:

—Bueno, la pregunta no es dónde has estado, sino ¿ha merecido la pena?

Brennan tenía los ojos azules llenos de alegría, y sonrió de satisfacción mientras el viento le revolvía el pelo pelirrojo. Se echó a reír hacia el cielo.

—Siempre, Nol, siempre.

Nolan también sonrió. La crisis había pasado. Tenían el futuro por delante. Pasaría una buena temporada antes de que regresara a Inglaterra, y eso le parecía muy bien. En el fondo, se preguntaba si volvería alguna vez, y no se sorprendió al darse cuenta de que no le importaría no volver. Un Gran Tour duraba años, y lo único que él tenía era tiempo.

Dos

Venecia, Italia. Invierno de 1836

Todos los hombres son parecidos cuando están de suerte. Experimentan la emoción al agitar los dados, la descarga de adrenalina jugando en una mesa, el entusiasmo frenético cuando todo depende del giro de una carta y, cuando esa carta les es favorable, la euforia es tan grande que se convierten en dioses inmortales en el momento de la victoria.

Sin embargo, no hay dos jugadores iguales en el fracaso. Desde que la suerte les abandona hasta el momento en que deberían abandonar la partida y no lo hacen, los jugadores siempre están solos en su mala suerte.

Nolan Gray sabía cuándo un hombre estaba arruinado, y el conde Agostino Minotti estaba muy cerca. Allí, rodeado del lujo del Palazzo Calergi, donde todos sus deseos eran atendidos por los serviles criados, donde nadie debería tener preocupaciones, el conde Agostino tenía muchas. Los síntomas eran el sudor de desesperación que le cubría la frente, la aguda mirada de sus ojos mientras su mente hacía un rápido inventario de sus posesiones en busca de cualquier bien que pudiera apostar en aquella última mano, la mano en la que estaba seguro de que su mala suerte iba a terminar.

Nolan sabía que no iba a ser así. Sus cartas eran demasiado buenas y, si existía algo llamado «suerte», favorecía a los inteligentes. El conde debía de saber que apenas tenía posibilidades de sacar una reina de espadas. No iba a poder completar su escalera. Era evidente que había estado reuniendo espadas en aquella mano, y todos los que estaban sentados a la mesa lo sabían. Nolan no soportaba a los tontos que no sabían contar las cartas ni tampoco les tenía simpatía a los hombres que jugaban por encima de sus posibilidades económicas. El conde debería haberse marchado hacía una hora. Nolan esperaba que, al menos, pudiera cumplir con los compromisos que había contraído aquella noche. Tenía planes para aquel dinero.

El conde empujó el resto de sus fondos al centro de la mesa, pero no era suficiente para cubrir la apuesta. ¿Qué más podría ofrecer? Las siguientes palabras del conde le causaron sorpresa y, después, disgusto.

—Doscientas liras y la virginidad de mi hija.

Aquello era muy distinto de lo que se apostaba en las mesas de juego inglesas. Aquel hombre era un desgraciado por ofrecerlo, y la oferta resultó ofensiva para el sentido del juego limpio de Nolan. Un jugador podía arriesgar cualquier cosa que quisiera, siempre y cuando fuera de su propiedad. Sin embargo, arriesgar algo que pertenecía de manera tan singular a otra persona, una persona que no participaba en el juego y que no tenía nada que ver con aquella decisión, era algo inaceptable.

Miró a su alrededor por la mesa, y descubrió que era el único que tenía semejantes escrúpulos. Teniendo en cuenta el hastío que había acumulado con el paso de los años, aquello era irónico. Había apostado y ganado muchos objetos poco tradicionales durante su carrera de jugador. Sin embargo, nunca había aceptado a una mujer que no se hubiera ofrecido a sí misma. Y, cuando lo había hecho, se trataba de una mujer que quería perder. Para él. A propósito. Aquello era algo completamente distinto, y no estaba muy seguro de que le gustara.

El hombre que había a su izquierda estaba revisando ávidamente sus cartas. El jugador que estaba a su derecha hizo un comentario burdo sobre la chica en cuestión y sobre su propia capacidad sexual, un comentario que hubiera sido más adecuado en un prostíbulo barato que en el elegante Palazzo Calergi. Los demás se echaron a reír y pronunciaron sus propias groserías, cada una peor que la anterior. Nolan se enfureció en nombre de la muchacha desconocida, pero se controló con cautela. No tenía por qué verse involucrado en aquello. La lógica le recordó que había muchas cosas que ignoraba acerca de la situación y, también, que todavía era el hombre más rico de la mesa, y el que tenía la mejor mano. Todos estaban jugando contra él; él tenía el control, y podía ser quien decidiera el destino de la muchacha. Podría llevársela de allí con él, o dejarla allí, con alguno de ellos.

Su primera medida fue tratar de disuadir al conde y de causar algo de discrepancia en nombre de la chica, cuando los hombres pensaran bien cuál era la oferta.

—¿Cinco mil liras? Eso me parece un poco caro —dijo.

Sin embargo, no parecía que nadie de la mesa estuviera de acuerdo con él. Aquellos hombres eran venecianos, y estaban en Venecia, en el Carnaval. En ese momento, la virginidad era un lujo difícil de encontrar. Una ciudad no adquiría la fama de tener las cortesanas más complacientes de Europa acaparando vírgenes. Así pues, la ley de la demanda y la oferta hacían que el precio fuera creíble. Y la desesperación del conde, también. Casi. Aquel hombre ya había estado desesperado anteriormente.

—¿Y qué garantía tenemos de que sea virgen de verdad? ¿Cómo sabemos que no la ha ofrecido ya antes? —preguntó, con ligereza, para reforzar su argumento. Al mismo tiempo, se preparó para entrar en acción en caso de que su comentario fuera una ofensa. El conde era un hombre desesperado y temerario si estaba dispuesto a vender a su hija para cubrir una apuesta. Suponiendo que la mujer en cuestión fuera su hija. El conde no le parecía una figura paterna, por motivos obvios. Sin embargo, no sería el primer hombre que no estaba a la altura de su papel. Su propio padre podría hacerle sombra en aquello.

Minotti entornó los ojos.

—¿Está diciendo que mi hija es una prostituta?

—¿Lo es? —preguntó Nolan, con un gesto de displicencia, para disimular la tensión que sentía. Si Minotti se abalanzaba sobre él, estaría preparado. Notaba, de una manera reconfortante, la forma de su nuevo cuchillo, que estaba dentro de la manga de su chaqueta. Podía tener el cuchillo en la mano en menos de un segundo.

Minotti miró a su izquierda, hacia las altas ventanas que daban al Gran Canal, y dijo con petulancia:

—Juzgue usted mismo. Mi Gianna es la que lleva el vestido azul claro.

Nolan la habría reconocido sin la descripción. Parecía que estaba fuera de lugar, pese a la ostensible riqueza que exhibía aquel vestido de damasco azul con bordados de perlas. Dios Santo, debía de pesar siete kilos, y servía de adorno para la habitación del palazzo, como si fuera una obra de arte diseñada expresamente para ello.

Sin embargo, ni siquiera la riqueza de aquel vestido podía ocultar el hecho de que la chica no debía estar allí. El Palazzo Calergi era un sitio majestuoso, y aquella era una fiesta privada para unos pocos cientos de los amigos personales de los propietarios y sus invitados, pero era una fiesta en mitad del carnaval, no el tipo de fiesta a la que uno llevaba a una hija. Ella volvió la cabeza hacia la mesa, como si hubiera notado que se había convertido en el tema de conversación, y clavó los ojos en él. Pensándolo bien, cinco mil podían ser un trato generoso, fuera virgen o no.

La muchacha, aparte de su vestido, era deslumbrante. No del mismo modo que otras mujeres de la fiesta, que estaban deslumbrantes por sus cosméticos, sus peinados y sus trajes, producto de horas de sacrificio. Ella tenía una belleza sencilla, natural, limpia, alejada de la elegancia cosmopolita que la rodeaba. La clave era su cutis, que era un alabastro suave, con un tono rosado, traslúcido y enmarcado por un pelo tan oscuro que parecía negro.

También sus ojos podían ser la causa. Desde aquella distancia no podía distinguir el color, pero no importaba. Tenía una mirada astuta, aguda, desafiante y pensativa. Nolan tuvo la incómoda sensación de que lo estaba evaluando. ¿Sentiría ella lo mismo, con todos los hombres de la mesa mirándola? ¿Sabría que su padre la había ofrecido para cubrir la apuesta? Si no lo sabía, su destino iba a provocarle una conmoción. Sin embargo, si lo sabía…

Nolan se preguntó si padre e hija habrían hecho aquello más veces. ¿Era algún tipo de maniobra que ponían en funcionamiento si al conde no le sonreía la suerte? La oferta olía a problemas. Nolan miró sus cartas. La voz de la precaución, que normalmente se mantenía en silencio en su cabeza, estaba gritándole, unida a un fuerte sentimiento de protección hacia sí mismo. Debería dejar aquella mesa e ir a ganar dinero a otra parte.

Aquel dinero tenía ataduras; en concreto, una virgen. ¿Qué iba a hacer él con una virgen? Por supuesto, no iba a acostarse con una mujer en contra de su voluntad. Observó la pila que había en el centro de la mesa; pese a todo, el dinero era una tentación inigualable. Solo los nobles podían permitirse apostar sumas como aquellas. Tardaría varias noches en ganar menos de lo que había allí. Sería una pena malgastar aquella oportunidad de oro. Aquella noche le acercaría a su objetivo. Pondría sus esperanzas al alcance de la mano. Una virgen no iba a interponerse en su camino. El conde, al otro lado de la mesa, alzó una mano y llamó a la muchacha.

Gianna vio que la llamaban, y sabía que el conde y sus acompañantes de mesa la habían estado mirando. Se le formó un nudo de preocupación en el estómago. ¿Qué demonios había tramado ahora para ella? ¿Acaso no había sido suficiente infierno lo que le había dicho aquella tarde para satisfacer su hastiado paladar? El Inferno de Dante no llegaba al nivel del conde Minotti cuando se trataba de cobrarse la venganza o de conseguir lo que quería.

Pasó las manos por la complicada falda de su vestido varias veces, como si los movimientos tuvieran un efecto calmante, y repitió su mantra silencioso: El conde no iba a interponerse en su camino. No iba a permitírselo. Hiciera lo que hiciera aquel hombre, ella estaría a la altura del reto. Sería más inteligente que él, más hábil, como había sido siempre. Llevaba haciéndolo durante cinco años, y podría hacerlo unas semanas más. «No puede hacerte daño. No se atreverá. El dinero te protegerá».

Sin embargo, el consuelo que le proporcionaba normalmente el mantra no llegó aquella noche. Tenía la libertad al alcance de la mano, a un mes, después de haber vivido durante años bajo su supuesta protección.

Cuando llegó junto a la mesa, el conde la tomó del brazo, pero ella se apartó. No toleraba su contacto.

—¿Todavía estás enfadada por lo de esta tarde, querida? —le preguntó el conde, en un tono irónico, como si lo que había ocurrido aquella tarde fuera una preocupación nimia, un juego. Pero no lo había sido, ni para ella, ni para él. Y ella no estaba dispuesta a permitir que volviera a tocarla.

—¿Qué has hecho? —le preguntó en voz baja, mirándolo fijamente. Los hombres de la mesa la estaban observando con avidez. Estaba cada vez más ansiosa, aunque no se atrevía a demostrarlo. Al conde le gustaría ver su miedo, le gustaría saber que tenía poder sobre ella.

El conde se encogió de hombros para indicar que no tenía importancia.

—Me temo que estoy teniendo un poco de mala suerte esta noche. Pero eso va a cambiar. Tengo una buena mano. Estoy seguro de que voy a ganar.

Gianna sabía adónde iba a parar aquella conversación; aunque era desagradable, era una que sabría manejar. Se llevó las manos a una oreja para quitarse los pendientes de perlas que habían sido de su madre. El conde le había ordenado que se los pusiera aquella noche. Seguramente, tenía pensado obligarla a que los cediera; sabía cuánto los apreciaba. Se había negado a dárselos una vez, y había sido un error. Le había demostrado al conde que tenían un valor emocional para ella. Había aprendido rápidamente a no cometer dos veces el mismo error.

El conde negó ligeramente con la cabeza. Gianna apretó la mandíbula y posó las manos sobre su collar. Solo eran cosas, se dijo. «Aplácalo. Dale lo que quiere. Estas cosas no son nada». Después de su pelea de aquella tarde, las exigencias del conde podrían haber sido peores, así que debía estar agradecida. Lo único que quería era no tener nada más que ver con él. Haría lo necesario para poder superar las cuatro semanas siguientes. Entonces, cumpliría veintidós años y tendría edad suficiente para reclamar su herencia.

No podía entender qué había visto su madre, en vida, en aquel hombre.

El conde volvió a hacer un gesto negativo, y ella se quedó inmóvil.

—Eres muy generosa, pero me temo que tus perlas no van a ser suficientes —dijo él, con una sonrisa cruel—. Al menos, no esas perlas. Sin embargo, hay una perla que parece que estos caballeros aprecian más. Te he apostado a ti, Gianna. Más específicamente, la perla que hay entre tus piernas.

El pánico se apoderó de ella. Él repitió lo que había dicho, sin duda, para disfrutar del placer perverso de pronunciar aquellas palabras en voz alta. En apariencia, era una apuesta atroz, pero, más allá de las apariencias, era horrible de un modo que solo el conde podía reconocer.

—¿Significa tan poco mi madre para ti que estás dispuesto a convertir a su hija en una prostituta?

—Tu madre está muerta. No tiene nada que ver en esto —dijo él—. Te hice una oferta mucho mejor esta tarde y la rechazaste. Tú misma te has hecho esto.

«Mantén la calma. No le muestres tus emociones bajo ningún concepto».

Ahora entendía las miradas de los hombres. La estaban desnudando e imaginando lo que le iban a hacer, todos, salvo uno cuya mirada estaba fija en el conde. A ella se le encogió el estómago. Era una tarea muy ardua conservar la serenidad, cuando lo que quería era agarrar todas las copas de cristal de la mesa y arrojarlas contra las paredes tapizadas de seda, gritar de rabia contra la última barbaridad del conde. Pero no iba a enseñarles nada a aquellos hombres. Y, mucho menos, al conde, que pensaba que podía pasarla de mano en mano, apostársela como si ella no fuera más que un objeto de valor mediocre. Como si pudiera estropear sus planes dándole la vuelta a una carta y ella no pudiera decir nada. Aunque, legalmente, no podía decir nada hasta que cumpliera los veintidós años.

—Esto es una venganza —le dijo. Sentía una ira volcánica y explosiva. Si ella fuera un hombre, lo mataría. Pero, si ella fuera un hombre, aquello no habría ocurrido. Se habría alejado del conde hacía años—. Me estás chantajeando.

—Esto, querida, es lo que ocurre cuando no me dejas elección —replicó el conde, en un siseo.

—Tu oferta era casarme con Romano Lippi, un hombre amoral y corrupto, o casarme contigo —le dijo Gianna—. Pero no era ninguna elección, porque cualquiera de las dos opciones te reportaría una sustanciosa parte de mi herencia —dijo, y él la miró con dureza—. No soy tonta. Sé exactamente lo que habéis acordado Lippi y tú: repartiros mi herencia.

—Debo tener algo, Gianna. Me haré con mis cinco mil libras, contigo, o sin ti. Estoy arruinado, y tú eres lo único que me queda. No te preocupes. Voy a ganar, y tú podrás pensarte mejor tu postura en las negociaciones de hoy. Esto no es nada. Solo te he apostado en teoría.

El conde volvió a sentarse, con una sonrisa y una cordialidad que no se correspondían con su tensa conversación. Estaba atrapada. Echaría a correr si pudiera, pero, aparte de que no tenía ningún sitio al que ir, sencillamente, no podía. Aquel maldito vestido pesaba demasiado como para hacer otra cosa que dar un paseo tranquilo. Así pues, se quedó allí parada, esperando e intentando controlar el pánico.

El conde se inclinó hacia delante, con la cara enrojecida por la fiebre de las apuestas y la seguridad de que no podía perder.

—Bien, caballeros, veamos las cartas —dijo.

Gianna se quedó paralizada. Aquel era el momento de la verdad.

Tres

Nolan sabía la verdad antes de que las cartas estuvieran boca arriba sobre la mesa. El conde tenía una buena mano, y era comprensible que hubiera pensado que iba a ganar. Sin embargo, el conde, como muchos jugadores amateurs, no tenía la habilidad de ver más allá de su mano. Nolan sabía cuáles eran sus cartas y también las que tenían los demás. El conde todavía no había aprendido que una mano solo era buena por comparación.

Nolan mostró sus cartas. Hubo unas cuantas quejas graciosas de los otros jugadores, los que no habían apostado más de lo que podían permitirse perder. Sin embargo, el conde palideció. Él lo había perdido todo, incluida su hija. En apariencia, claro; Nolan no creía que fuera su hija ni que fuera virgen, aunque, por la palidez del conde, tal vez fuera cierto. O tal vez solo fueran los remordimientos del perdedor, el choque que llegaba tras perder una apuesta que había creído extraordinaria. La chica no mostró ninguna reacción, más allá del movimiento de sus ojos verdes, que se clavaron en los del conde con una penetrante mirada.

En aquel momento, Nolan se dio cuenta de que se había equivocado. Aquella no era una muchacha, sino una mujer. Era difícil imaginar cuántos años tenía y cuál era su experiencia, pero no era una debutante en su primera temporada social. Sin embargo, no debía de tener más de veintiún o veintidós años.

La pregunta seguía siendo la misma: ¿Había hecho aquello más veces? Normalmente, él descifraba bien a las personas, pero aquella mujer era enigmática.

—Tal vez quiera jugar otra partida, señor Gray —dijo el conde, con la voz temblorosa. Nolan se lo esperaba, porque aquel era el último recurso del jugador, una segunda mano que pudiera borrar su derrota.

—¿Tiene alguna hija más que perder? —preguntó él, con ironía, y miró al conde con lástima mientras se levantaba de la silla. Se había hecho el silencio en la mesa. Tenía que salir rápidamente de allí, por el bien de todo el mundo—. No, ya me lo imaginaba. No le queda nada que apostar.