Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die depressive Annette studiert Germanistik und wechselt dann verunsichert zum Beruf der Krankenschwester. Mit 24 Jahren versucht sie einen Suizid. Sie wird rehabilitiert und baut sich ihr Leben wieder auf, findet einen Partner und arbeitet als Heimhilfe. Doch ihre Borderline-Erkrankung gewinnt die Oberhand, und sie ist gezwungen, in Pension zu gehen. Mit 39 Jahren ist sie so am Ende, dass sie sich schlussendlich selbst tötet. Nach einer wahren Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 459

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Neu bearbeitete und verbesserte Auflage von: Hanna Schmaldienst: „Annette-ein zerrüttetes Leben“ Books on Demand 2015

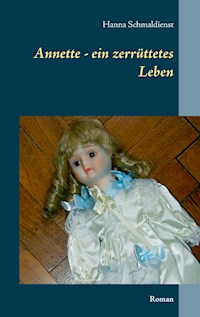

Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Zeichnung der Autorin.

Der Selbstmord ist der Versuch des Menschen, einem menschlich sinnlos gewordenen Leben einen letzten menschlichen Sinn zu verleihen.

Dietrich Bonhoeffer

Zum Gedenken

an Monika

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

1

Irgendetwas stimmte nicht. Sie fühlte es schon früh in allen Knochen.

Annette war eigentlich ein ganz normales Kind, das nicht besonders auffiel. Ein schlankes, dunkelhaariges Mädchen wie andere auch. Dabei ausgesprochen intelligent. Schon früh war eine gewisse Eigentümlichkeit spürbar, ein Zug von Eigenwillen, von Widerspenstigkeit. Ein Kind, das sich keinen Regeln unterordnen wollte. Das ständig gegen die Konventionen strebte, eigene Wege suchte, das schrie und weinte, wenn man es zu irgendetwas zwang.

Die Tage waren für sie wie auch für ihre Zwillingsschwester Katharina dahin geflossen mit Spiel und Sport und Lernen, ein ganz normales Kinderleben, von dem niemand merkte, dass es für Annette bereits unglücklich war.

Das war nicht so offensichtlich. Nach Außen war sie ein ganz normales Kind. Nur sie selber, die kleine Annette, sechsjährig, spürte in ihrem eigenen Herzen so etwas wie Unzufriedenheit. Irgendetwas war in ihr und nagte an ihr und störte sie.

Sie schloss Freundschaft mit zwei Klassenkameradinnen: mit der rotblonde Elke, die genauso gern las wie Annette und wunderbar nacherzählen konnte, was sie gelesen hatte, und mit der glatthaarigen, dunklen Renate, an der sie bewunderte, dass sie immer besonnen und sicher wirkte, egal, was um sie herum geschah.

Den anderen in der Klasse – schon in der Volksschule – verschloss sie sich wie eine Auster. Sie war eine gute Freundin: treu, gerecht, aufmerksam. War sie mit Elke und Renate beisammen, fühlte sie sich besser in ihrer Haut. Dann stand sie nicht mehr so neben sich, war mehr sie selbst. Dafür war sie den Freundinnen dankbar.

Annette, die Katharina überhaupt nicht ähnlich sah, wurde dennoch schon im Kindergarten mit dieser verwechselt. Bloß weil sie Zwillinge waren. Es hieß immer: „Die zwei Lützows“. Die dunkle und die blonde Lützow. Die kleine Annette fühlte sich - obwohl sie noch so jung war - durch diese Gleichmacherei aufs Tiefste verletzt.

Annette ließ nur ihre beiden Freundinnen an sich heran. Den anderen verweigerte sie ihre Teilnahme beim Spielen wie beim Lernen. Wenn sie einmal gezwungen war, sich mit anderen Mädchen zusammenzutun, um gemeinsam etwas zu unternehmen, so war sie nur sehr widerwillig bereit, freundlich zu sein. Zurückhaltend lächelte sie, schaute durch ihre Partnerin hindurch. Auf diese Weise ließ sich nichts anfangen mit ihr. Annette war zu spröde, zu eigenwillig, zu sehr anders als die anderen.

Aber ihre Intelligenz war überragend. Die ganze Volksschule hindurch hatte sie im Zeugnis lauter Einser gehabt. Sie konnte sich schon als Kind gut ausdrücken, und insbesondere lagen ihr Diktate. Sie konnte die besten Aufsätze der Klasse schreiben. Als sie im Gymnasium mit Englisch anfing, zeigte sich, dass sie auch dafür überaus begabt war. Außerdem wurde sie die beste Lateinerin der Klasse. Sie galt auch in dem angesehenen Gymnasium, das sie besuchte, als spröde, widerwillig und zurückhaltend. Einzig Elke und Renate standen weiter in ihrer Gunst. Ihre Schulzeit verlief relativ angenehm, denn sie hatte mit dem Lernen nicht die geringsten Schwierigkeiten.

Sie wurde elf, sie wurde zwölf Jahre alt. Sie bekam ihre erste Periode, und ihre Schwierigkeiten mehrten sich. Zuerst ganz unauffällig. Mit noch stärkerem Zurückgezogen sein, mit Widerwillen gegen alles und jedes.

Sie fand sich so hässlich.

Sie hasste ihren Körper. Er war nicht, wie er sein hätte sollen, obwohl sie nicht sagen hätte können, was ihr an ihm missfiel. Sie sah im Spiegel ihr „unschönes“ Gesicht. Und am allerhässlichsten an ihr war ihr Haar. Kohlrabenschwarz und gewellt, mit gekrausten Locken hier und dort, wie und wo es ihm gerade passte.

Katharina hatte ganz anderes Haar. Voll, glatt, lang und noch dazu goldblond. Das Haar ihrer Mutter.

Wie Annette ihre Schwester beneidete! Sie war soviel schöner als sie selbst. War genau so intelligent. Und sie war gegen alle offen und aufmerksam und schien nie auch nur die mindesten Schwierigkeiten mit sich selbst zu haben.

Sie feierten ihren vierzehnten Geburtstag. Annette und Katharina, beide am 4. Juli 1964 geboren. Sie gaben eine Party, und von Katharinas Seite kamen vier sorgfältig ausgewählte Mitschüler zum Fest. Annette hatte nur ihre zwei Freundinnen eingeladen, mochte niemandem sonst die Gunst einräumen, zu ihrer Party zu kommen. Sie waren vier Mädchen und vier Jungen.

Sie feierten und tanzten ausgelassen. Es gab eine Bowle und belegte Brötchen. Sogar Annette taute auf, gab sich aber zurückhaltend den flirtenden Jungen gegenüber. Einem gab sie einen Korb und tanzte stattdessen mit Elke.

Um 22 Uhr war Schluss. Aufräumen würden sie morgen. Sie sanken glücklich ins Bett.

Es war Annettes letzter glücklicher Eindruck. Danach hatte sie Schwierigkeiten in der Schule bekommen. Nicht mit dem Lernen, das fiel ihr nach wie vor leicht. Aber mit sich selbst.

Sie kam sich steif und unbeholfen vor. Ihre Schüchternheit war geradezu krankhaft. Es gab Mädchen, die versuchten, mit ihr ins Gespräch zu kommen, interessante Mädchen, aber Annette blieb verschlossen und schwieg. Die anderen wendeten sich achselzuckend ab. Das machte Annette noch spröder.

Renate und Elke versuchten sie in alles einzubeziehen, was in der Klasse passierte. Annette reagierte mit noch mehr Zurückgezogenheit. Sie fühlte sich nicht wohl. Ihr war schwindlig, ihr Mund war trocken, sie hatte Angst. Angst vor der Klassengemeinschaft. Über was redeten die eigentlich? Hatte diese aufdringliche Klassensprecherin wirklich gesagt, dass die Klasse ein Haufen von unbegabten Trotteln war, oder hatte sie das nur verstanden? Und warum hatte diese Person bald darauf zu ihr gesagt, ob es ihr auch bestimmt gut gehe? Wirkte sie eigenartig?

Annette war böse auf sich selbst, weil sie trotz aller Bemühungen nicht auftauen konnte. Sie gehörte nicht dazu. Es war anstrengend, sich nichts anmerken zu lassen von der Not und der schleichenden Angst, die in ihrem Klassenzimmer immer wieder in ihr hoch kroch. Dieses Gefühl, dass etwas Schreckliches im Gange war, und dass dieses Schreckliche von ihr selbst ausging. Und als sie eines Tages aus der Schule heimkam, stellte sie sich in ihrem Zimmer vor den großen Ankleidespiegel und betrachtete sich selbst.

Wer war das eigentlich: sie selbst?

Sie sah im Spiegel ein fünfzehnjähriges Mädchen von schlanker Statur, 1,67 Meter groß, mit unglaublich wilden, ungeordneten und unfrisierbaren, hier und da gekräuselten Haaren, die ihre ganze Erscheinung in ihren eigenen Augen abstoßend hässlich machten. Ihr Mund war zu groß, ihr Kinn zu stark, das gab ihr einen fast männlichen Anstrich. Nicht sehr anziehend.

Ihre Augen waren blaugrau und standen ein wenig schräg, was von den anderen Mädchen mehrfach als Schönheitsanzeichen gewertet worden war. Sie sah ihre Augen lange an. Unangenehm stieg das Gesicht einer Tante in ihrer Seele auf, Tante Traude, die sie nicht leiden konnte. Die unerträglich herablassend und rechthaberisch war. Ja, die hatte genau solche Augen.

Während sie in den Spiegel schaute, entstand unausweichlich ein peinigendes Gefühl des Selbsthasses in ihrer Seele. Mit diesem Gesicht und diesem furchtbaren Haar konnte sie natürlich keine sozialen Kontakte haben. Sie war ja abstoßend hässlich! Trotzdem musste sie schauen und schauen. Der Schmerz in ihrer Seele peinigte sie bis zur Unerträglichkeit.

Als sie dann erschöpft auf ihrem Bett lag, fiel ihr ein, dass auch die Eltern mehrmals zu ihr gesagt hatten, sie sehe ungepflegt aus. Freilich, wenn sie morgens aufstand, so dachte sie nicht daran, ihre widerwärtigen Haare zu bürsten, sondern ging unfrisiert und strubbelig an den Frühstückstisch.

Zwar sah sie sonst nicht schlecht aus. Sie trug ihren weichen, lila-grauen Morgenmantel. Hatte sich das Gesicht kalt gewaschen, sodass es rosig schimmerte. Hatte ihre Zähne geputzt. Aber das Haar blieb ungekämmt. So erschien sie jeden Morgen in der Essecke und setzte sich mit störrischer Miene hin.

Natürlich reagierten die Eltern ungehalten.

„Annette, kannst du dich nicht einmal kämmen? Du siehst entsetzlich aus!“

Sie mussten es ihr nicht so sagen. Das wusste sie selbst. Sie sah nicht nur entsetzlich aus, sondern fühlte sich auch so.

Nach der Schule zog es sie wieder zum Spiegel. Pein erfüllte sie so vollständig, dass es in jeder Pore zu spüren war. Unverwandt starrte sie ihr Spiegelbild an. Studierte ihre Züge. Quälte sich mit ihrer Hässlichkeit. Es war unglaublich schmerzhaft.

Die Mutter wunderte sich. Kam Annette von der Schule heim, so war sie nicht wie sonst immer. Sonst hatten sie erst gemeinsam Mittag gegessen, dann hatten sich die Mädchen eine halbe Stunde lang ausgeruht oder gelesen und sich danach an ihre Hausaufgaben gesetzt. Jetzt verschwand Annette, nachdem sie lustlos gegessen hatte, so schnell wie möglich in ihrem Zimmer.

Mit unwiderstehlicher Gewalt wurde sie vor den Spiegel, der innen an ihrer Kleiderschranktür befestigt war, gezogen. Stand stundenlang davor. Studierte jeden Zentimeter ihres Gesichtes. Hasste dieses Gesicht. Hasste sich selbst – hasste sich so sehr, dass sie meinte, daran zugrunde gehen zu müssen.

Bevor das Schreien und Toben begann, dauerte es Wochen, furchtbare Wochen der Qual und Selbstzerfleischung, bis sich der innere Schmerz in einem Ausbruch löste. Eines Tages nach der Schule, als sie wieder vor dem Spiegel selbstquälerisch ihr Äußeres betrachtete, brach ihre Beherrschung zusammen und sie begann, wie eine Verrückte zu schreien und zu toben.

„Schau dir das an! Diese fürchterlichen Haare! Ich bring’ mich um!“ Sie riss an ihrem Haar, schlug sich auf den Kopf, verbiss sich verzweifelt in ihren Arm. Schluchzend hielt sie einen Moment inne. Dann ergriff sie die Haarbürste und hieb sich damit heftig auf Arme, Brust und Schultern. Die Abschürfungen, die die Borsten hinterließen, brannten auf ihrer Haut.

Mit vor Hass ganz schmalen Augen sah sie sich an. „Du Hässliche, Unmögliche - ich bring dich um!“ zischte sie, sich dabei im Spiegel fixierend, diese Augen, diesen Männermund, diese ganze hässliche Fratze, besonders ihre Haare, diese fürchterlichen Haare. „Solche Haare hat doch kein normaler Mensch – ich hasse dich!“ schrie sie ihr Spiegelbild an, ergriff den nächstbesten Gegenstand – es war ein leerer Parfumflakon – und schleuderte ihn kreischend durchs Zimmer. Danach sank sie schluchzend auf den Boden nieder.

Ihre Mutter wiegte draußen in der Küche erschrocken und bedenklich das Haupt.

Ab diesem Zeitpunkt hatte Annette immer wieder solche Ausbrüche. Sie schrie ihr Spiegelbild an, weinte, tobte, schlug sich selbst auf den Kopf, immer wieder, mit all ihrer Kraft. Ergriff ihre Haarbürste und hieb sich die rauen Borsten wohin sie nur konnte. Zu guter Letzt warf sie sich weinend und zerschunden auf ihr Bett.

Ihr war so unglaublich elend.

„Ich weiß nicht, was du immer hast, Annette!“, sagte ihre Mutter eines Tages zu ihr. „Du bist doch hübsch, hast ein richtig schönes Gesicht und bist so schlank. Viele würden dich darum beneiden. Du darfst nicht so schlecht mit dir selbst umgehen!“ Aber Annette dachte im Inneren: „Und gerade weil du sagst, ich bin hübsch, weiß ich, dass ich abgrundtief hässlich bin! Du hast mich ja noch nie richtig gesehen!“

Wenn sie von der Schule heimkam, stellte sie sich nun nach dem Mittagessen stundenlang vor den Spiegel und betrachtete voll Hass ihr Gesicht. Sie tat es keineswegs freiwillig. Ein unwiderstehliches Zerren und Gezogen werden trieb sie an. Sie musste vor den Spiegel, ob sie wollte oder nicht, sie musste sich wie besessen hasserfüllt betrachten. Sie tat es nicht aus freiem Willen oder um sich bewusst irgendetwas anzutun. Es war vielmehr, als ob irgendein Dämon in ihrem Innern ihr gebot, es zu tun. Es zermürbte sie, und doch musste sie es tun.

Abends im Bett beruhigte sie sich. Sie hatte keine Teufelsfratze im Spiegel gesehen, sondern ihr ganz normales Gesicht. Sie hasste es so sehr. Sie versuchte sich vorzustellen, wie es aussehen müsste, damit sie nicht verurteilt wäre es zu hassen. Vor allem dieses Haar! Warum war es nicht glatt, lang und blond wie das Haar ihrer Schwester?

Warum mussten diese unfrisierbaren Zotteln zu allem Überfluss noch rabenschwarz sein?

Die Pein stieg wieder in ihr hoch und sie rang verzweifelt die Hände. Dann dachte sie, dass sie sich beruhigen müsse, aber es war ein hartes Stück Arbeit. „Ruhig“, redete sie sich immer wieder selber zu. „Es ist Nacht. Du bist müde. Lass dich ruhig einschlafen.“ Und sie entspannte sich, dachte bewusst an „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, ihr Lieblingsmärchen, wurde ruhiger und ruhiger, der Schmerz zog sich zurück, wurde schwächer und schwächer, Traumbilder kamen. Annette schlief langsam ein.

Bücher waren ihre Rettung. Sie las noch immer sehr gerne. Sie konnte alles um sich vergessen, wenn sie las. Während ihres letzten Schuljahres entdeckte sie Brigitte Reimanns „Franziska Linkerhand“. Voller Faszination las sie es zweimal hintereinander. Das Lebensbild einer Frau, die so war wie sie. „Franziska Linkerhand“ wurde ihr absolutes Lieblingsbuch. Sie identifizierte sich mit dieser Figur.

Mit sechzehn hatte sie Handkes „Wunschloses Unglück“ gelesen, bis ins Tiefste angesprochen von der Dürftigkeit dieses Frauenlebens, von dieser Enge, diesem Abhängig sein, diesem häufigen schwanger Werden, dieser unglückseligen, sich selbst verleugnenden Pflichterfüllung und dieser Umwelt voller Unverständnis, diesem ständigen Missverstanden sein...und dann, mit Erleichterung, bejahend und trotz ihrer Trauer triumphierend las sie über den Selbstmord dieser Frau. Es war ein geplanter, bis ins Kleinste durchdachter, absolut gelungener Suizid. Das rang Annette Achtung ab.

Währenddessen rückte die Matura immer näher. Annette verbiss sich ins Lernen, so sehr, dass alles andere dahinter zurückwich.

Mit Deutsch und Geschichte hatte sie nicht die geringsten Schwierigkeiten. Mit Latein, Englisch und Französisch war es auch recht gut. Nur Mathematik und Darstellende Geometrie erforderte ihre besondere Aufmerksamkeit. Sie legte ihre ganze Anstrengung, ihren Willen und ihre Kraft hinein – und sieh da, es gelang.

Es war ihr wichtig, die Matura bravourös zu bestehen, und sie wusste auch, dass sie intelligent genug war, um alles zu lernen, was verlangt wurde, und zwar sehr gut zu lernen. Das war nicht die Schwierigkeit.

Schwierig war, dass sie sich immer so erschöpft fühlte von ihren Ausbrüchen, dass sie tief innerlich gebrochen war und voll von nagenden Schuldgefühlen. Dass sie noch immer viel zu oft, wie von einer unwiderstehlichen Macht getrieben, vor dem Spiegel stehen musste. Dass sie nie zufrieden war mit sich selbst. Das war es, was sie zermürbte.

Weswegen genau sie sich schuldig fühlte, wusste sie nicht. Es nagte an ihr eine ständige Pein, die aus Urtiefen zu kommen schien. Ein Gefühl, als wäre sie absolut wertlos.

Es gab Tage, da fühlte sie sich gar nicht so schlecht. Da konnte sie aufstehen, zur Schule gehen, mitarbeiten und sich ganz locker geben. Da konnte sie mit ihren beiden Freundinnen ohne jede Anspannung plaudern – es gab Tage, an denen sie nicht so unzufrieden war, an denen ihr das Leben reich und sinnvoll vorkam. An denen sie entspannt war.

An solchen Tagen war der Spiegel nicht so gefährlich wie sonst. Und sie klebte nicht so an ihm fest. Sie sah sich an, ohne das Brennen der Verzweiflung zu fühlen, einer Verzweiflung, die ihr gebot, sich selbst tief innerlich zu zermalmen. An solchen Tagen kam nur ganz sachte im Vorübergehen ein bisschen Widerwille gegen sich selber auf. Obwohl ihr Haar wie immer fürchterlich aussah.

Sie konnte sich achselzuckend betrachten und sich ohne Verkrampfung wieder abwenden. Das waren die guten Tage.

Und dann, allzu bald darauf, kamen wieder diese grauenvollen Tage. Tage, an denen sie sich selbst und ihr Leben hasste, an denen sie lange vor dem Spiegel stand, herumtobte, sich beschimpfte, an ihren dunklen Haaren riss und zerrte, als wären diese schuld an ihrem Unglück.

An solchen Tagen war nichts mehr schön und wertvoll. Sie war ohne jede Zuversicht, hatte an nichts Interesse. Konnte nicht einmal lesen. Sie empfand Angst vor ihren Mitschülerinnen, und sie empfand ihr ganzes Dasein als Wahnwitz.

Sie hatte solche Angst vor den Menschen, dass sie auf die andere Straßenseite ging, wenn ihr jemand entgegen kam. Ein panikartiges Gefühl ließ sie ausweichen. Noch schlimmer war es, wenn sie an ganzen Gruppen von Menschen vorüber gehen musste, zum Beispiel an einer Bushaltestelle. Da war die Panik so stark, dass ihre Handflächen feucht und ihr Mund trocken wurde, und sie ging schnell, verkrampft, den Blick auf den Boden geheftet vorbei.

Sie verachtete sich selber, wenn sie so war.

Sie vergrub sich zu Hause, um zu lernen. Lernen war das Einzige, das Sicherheit gab. Dann kam die Matura, und sie bestand diese mit Bravour. Alles andere wäre absolut unmöglich gewesen.

Es war eine intensive und stressige Zeit. Sie strengte sich unglaublich an. Und schließlich hatte sie gesiegt. Die Reifeprüfung war bestanden.

Danach kam der Zusammenbruch.

2

Sie hatte kaum mehr Kraft genug, auch nur aus dem Bett zu kommen. Eine schwere schwarze Wolke schien sich über ihr Dasein zu legen. Es war schwer aufzuwachen und wieder mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sich der Tag endlos und öde vor einem erstreckte. Ihre Kraft war so gering, dass sie ihr eigenes so schwer gewordenes Gewicht kaum durch den ganzen langen Tag tragen konnte.

In dieser Zeit konnte sie gar nichts tun, auch nicht lesen. Trüb starrte sie vor sich hin, das Kinn in die Hand gestützt, oder sie lehnte sich zurück und schloss müde die Augen. Ihr Kopf fühlte sich matt, krank und übel an. Es war, als ob in ihrem Hirn ein giftiger Belag ausgebreitet wäre. Sie wollte sich am liebsten diesen quälenden Schmerz aus dem Kopf herauskratzen.

Noch nie war ihr so sterbenselend gewesen. Selbst das morgendliche Duschen und Anziehen war für sie eine fast unüberwindliche Hürde, und sie ließ es manchmal einfach bleiben. Sie wäre froh gewesen, wenn dieses Leben, das gerade erst anfing, schon zu Ende gegangen wäre.

Das große Wohnzimmer der Familie Lützow wurde zu Annettes Zuflucht. In einer ruhigen Ecke stand eine Couch, bequem und wie geschaffen, einem kranken Menschen tagsüber Unterschlupf zu bieten.

Annette stand morgens elend und müde auf, schlich wie eine kranke Katze ins Bad, duschte und kleidete sich an, so langsam, dass es aussah, als schliefe sie dabei ein. Manchmal setzte sie sich einfach hin und weinte. Meistens schaffte sie es aber, sich anzuziehen und sich auf die Couch im Wohnzimmer zu legen, wo sie sich wie ein Embryo einrollte.

Sie konnte stundenlang mit geschlossenen Augen auf der Seite liegen, ohne sich zu rühren. Dabei schlief sie nicht. Ihr Geist war stumpf und leidend. Jedes positive Lebensgefühl war verschwunden. Sie war froh, liegen zu können, denn sie fühlte sich todkrank. Sie hatte quälende Gedanken, die sie müde machten, und das müde Sein brachte weitere quälende Gedanken hervor. Sie empfing hier und da Eindrücke aus der realen Welt, den Zipfel der flauschigen Decke, die über sie gebreitet war, den Teppich, Licht, Geräusche aus der Küche. Dann lag sie wieder verkrümmt in ihren inneren Qualen da, und sie litt unter brennendem Durst, ohne sich selber helfen zu können. Sie war vollkommen abwesend der irdischen Wirklichkeit gegenüber. Sie hätte nicht einmal trinken können, wenn ihre Mutter ihr nicht ein Glas Wasser hingestellt hätte. Sie rappelte sich mühsam hoch und trank. Danach versank sie wieder in noch dunkleren, noch tieferen Abgründen.

Es war ihre erste schwere Depression. Und die war absolut grauenhaft. Sie wünschte sich zu sterben.

Ihre Schwester Katharina hatte ebenfalls die Matura bestanden, etwas weniger bravourös als Annette, aber sie war keineswegs erschöpft vom Prüfungsstress, im Gegenteil, sie fühlte sich gesund und war neugierig aufs Leben. Der Beruf, den sie in ihrem Leben ausüben wollte, lag schon klar vor ihr: sie wollte Krankenschwester werden. Kranke Menschen, Medikamente, die charakteristische Einrichtung von Krankenhäusern übten einen unwiderstehlichen Reiz auf sie aus. Bereits vor Wochen hatte sie die ersten Bewerbungen abgeschickt, auch eine Ablehnung hatte sie schon erhalten. Sie blieb jedoch zuversichtlich und ihr Leben war erfüllt von Erwartung und Freude.

Sie war im Aussehen und vom Wesen her das genaue Gegenteil von Annette. Kräftig gebaut, sogar mit achtzehn schon zur Fülle neigend, tatendurstig, robust und lebensfroh. Überhaupt nichts von Annettes Empfindsamkeit und Kränklichsein steckte in ihr. Stark und vital war sie bereit, dem Leben entgegenzutreten, das Arbeit, gelungene Partys und gute Beziehungen bringen würde. Sie wollte es in vollen Zügen genießen.

Ihre robuste Gestalt strahlte Frohsinn aus, ihr Gang war federnd und kraftvoll. Zu allem Überfluss besaß sie noch dieses dichte, glatte, blonde Haar, das Annette so gern gehabt hätte – ihres war schwarz, dünn und gekräuselt.

So schien es, als wäre Annettes Zwillingsschwester all das gegeben, was ihr selbst fehlte.

Annettes Mutter war irgendwann mit ihr zu einer Ärztin gefahren, einer Psychiaterin, die ihr selbst, der Mutter, bereits gegen ihre Schlaflosigkeit geholfen hatte. Annette war im Warteraum gesessen, den Kopf auf die Schulter ihrer Mutter gelegt, die Augen geschlossen. Die Ärztin hatte sofort gesehen, was mit ihr los war. Nüchtern hatte sie nach Schlaf, Appetit und nach Gedanken an Selbstmord gefragt. Dann hatte sie der Mutter erklärt, Annette brauche sofort ein stark wirksames Antidepressivum, und sie hatte ihr Anafranil verschrieben. Das hatte Annette seither jeden Morgen bereitwillig und dankbar eingenommen.

Und dann irgendwann, es schien ihr eine Ewigkeit, begann etwas in Annette sich zaghaft zu regen. Ihr wurde heller. Ihr Atem ging leichter. Etwas wie der zarte und schüchterne Laut eines Vogels war in ihr zu hören. Irgendetwas, irgendeine Zuversicht schien zu erwachen. Sie blickte dem neuen Tag nicht mehr so furchtsam entgegen. Sie fühlte sich besser. Irgendwie sogar gut.

Sie stand auf und wusch sich das Haar. Schaute in den Spiegel auf ihr noch immer leidendes Gesicht, sah den neuen Ausdruck ihrer Augen und dachte bei sich: so schaut eine Auferstandene aus. Nicht, dass sie Bäume hätte ausreißen können. Aber sie war nicht mehr so „tot“. Sie fühlte einen inneren Antrieb.

Sie hatte den Beginn des Studiums versäumt. Sie wollte doch Germanistik studieren. Sie fuhr zur Universität, wo sie Erkundigungen einzog. Dann ließ sie sich für Germanistik und Philosophie einschreiben. Damit war ein großer Schritt geschafft. Sie war in die Welt zurückgekehrt.

Sie hatte ihre Fächer gewählt, weil sie eine starke Neigung zum geschriebenen Wort hegte. Sie liebte Bücher, sowohl Belletristik als auch Philosophie, sie las sehr viel und konnte sich schriftlich gut ausdrücken, sie lernte gern, sie wollte später als Lektorin arbeiten, vielleicht selbst etwas schreiben, jedenfalls einen literarischen Beruf ergreifen. Ein bisschen beunruhigte sie, dass Katharina Krankenschwester wurde. Auch sehr schön. Vielleicht wertvoller als Lektorin, dachte sie unsicher.

Angeregt besuchte sie ihre ersten Vorlesungen. Die Masse der Studenten war ihr unangenehm. Aber das gehörte dazu. Sie war eine von vielen. Wie in der Schule.

Abends saß sie beschwingt zu Hause in ihrem Zimmer und blätterte in Büchern. Sie hatte eine Bücherliste bekommen, war in die Bücherei gefahren und hatte sich zusammengesucht, was sie benötigte. Sie blieb ein, zwei Stunden lernend in der Bücherei sitzen. Ihr Herz war voll Zuversicht. Ihre gewählten Studienfächer lagen ihr, sie brannte darauf, mit dem Lernen fortzufahren.

Schwieriger war für sie, dass sie manche Hausaufgaben nur zusammen mit anderen Studenten anfertigen konnte. Das bedeutete üblen Stress für sie. Mit fremden Menschen zusammen sitzen und lernen lag ihr überhaupt nicht. In solchen Situationen wurde ihr heiß vor Unbehagen, und sie konnte sich nur schlecht konzentrieren. Das Lernen hatte ihr noch nie irgendwelche Schwierigkeiten bereitet – aber die Menschen um sie her. Da konnte es schwer werden. Bei diesem Gedanke wurde ihr innerlich ganz ängstlich zumute.

Verzagt kroch sie in ihr Bett und legte den Kopf auf das Kissen. Die Kommilitonen konnten ihr zum Fallstrick werden. Ebenso das deprimierende Einerlei der Tage. Sie hatte eine schwere Depression überstanden. Wer garantierte ihr, dass die nicht wiederkommen würde? Voll Angst dachte sie, womöglich dem Studium nicht gewachsen zu sein. Sie fürchtete, wieder in die Depression zurück zu fallen.

Nur ganz langsam konnte sie sich entspannen. Mit einem Achtel Rotwein. Und nach dem Zähneputzen einem zweiten. Trotz Angst vor Zahnbelag. Der Wein machte sie ruhig und schläfrig. Sie konnte ganz langsam und ruhig einschlafen.

Eine Zeitlang ging es Annette gar nicht so schlecht. Das Studium erfüllte sie, die Vorlesungen waren spannend und sie hatte viel Interesse an den Büchern, die sie im Zuge des Fortschreitens lesen musste.

Nur mochte sie dieses eingesperrt Sein nicht, fühlte sich nicht gut im Hörsaal mit den anderen, diese unbehagliche Nähe so vieler anderer Menschen. Und dass es manchmal brenzlige Situationen gab. Wenn man zum Beispiel eine Arbeit nicht rechtzeitig geschafft hatte. Dann konnte man getadelt werden. Wenn das passierte, stieg wieder das wohlbekannte, schwere schwarze Gefühl in ihr auf, sie fühlte sich hässlich, ihr Haar sah bestimmt entsetzlich aus und sie hätte sich gerne versteckt. Sie wusste nicht, wie sie dreinschauen sollte. Ihr Gesichtsausdruck schien nie passend zu sein.

In ihrer Kindheit hatte sie immer gehört: „Warum schaust du denn so böse?“, und „Du bist ja heute so fröhlich!“, wenn sie sicher war, dass sie beide Gefühle nicht empfunden hatte. Das war irritierend gewesen und hatte sie gepeinigt, weil sie selber nicht wusste, wie sie eigentlich dreinschauen sollte. Sowieso kannte sie sich fast nur von dem Selbsthass her, den sie vorm Spiegel empfand. Die Person, die sie darin gesehen hatte, war absolut widerlich. Ein Mädchen mit solchem Haar konnte nicht für schön gehalten werden. Sie konnte sich das eigene Aussehen niemals als hübsch oder anziehend vorstellen. Sie litt unter Komplexen und Minderwertigkeitsgefühlen. Und das bewirkte, dass sie sich immer stärker verunsichert fühlte inmitten der anderen Studenten.

Dann blickte sie einmal im Hörsaal auf und bemerkte, dass ihr ein großer, langhaariger Studiengefährte zulächelte. Sie erinnerte sich, dass er das schon ein paar Mal getan hatte. Was sie so bodenlos verwunderte war, dass sie selbst, die unschöne Annette, es war, die er angelächelt hatte. Sie lächelte zaghaft zurück.

Daraufhin sprach er sie an.

„Kommst du mit auf einen Kaffee in die Mensa?“ hatte er gefragt, und seine Augen hingen bittend an ihr.

Sie hatte gestottert: „Ja, nein, ich meine: eigentlich schon!“ und war vor Verlegenheit rot geworden. Aber es war dann ganz nett mit ihm gewesen. Er hieß Roland. Sie hatten über Bücher gesprochen. Er konnte klug und fesselnd erzählen. Und er sah gut aus. Er hatte hellbraune Augen und lange Korkenzieherlocken von derselben Farbe, die zusammen mit seinem überaus männlichen Gesicht nicht zu feminin, sondern auf besondere Art anziehend wirkten. Ein Romantiker offenbar.

Annette fragte sich, was er in ihr sah, denn er schien sie nett zu finden. Er sah ihr beim Sprechen in die Augen, und er schien ihren Blick zu mögen. Das bewirkte, dass sie sich entkrampfte und bei sich selber bemerkte, dass sie gern mit ihm zusammen war.

Ihre Freundschaft blühte rasch auf. Sie trafen sich jeden Tag. Sie waren in der Nähe ihrer Studienstätte spazieren gegangen und hatten ein ruhiges Cafe entdeckt, in dem sie gern miteinander saßen und redeten.

Annette liebte es bereits an ihm, dass er sehr belesen war und klug über das Gelesene sprechen konnte. Dass ihr neuer Freund dieselben Bücher kannte und liebte wie sie. Dass er sich über den Zustand der Welt Gedanken machte. Besonders am Herzen lag ihm Südafrika, denn er hatte einmal eine Freundin gehabt, die auf abenteuerlichen Wegen aus eben diesem Land nach Wien gekommen war. Sie war schön, sie war klug, sie litt unter Heimweh und sie war dennoch froh, nun in Europa zu sein. Ahnungslos hatte er gedacht, sie sei als Frau und mögliche Geliebte in nichts anders als die anderen Studentinnen, die er kannte. Aber sie war anders – sie war beschnitten.

Er geriet in Rage, als er davon erzählte. Von diesem unglaublichen und mehr als rückständigen Ritual, diesem Unrecht, das man den Mädchen in weiten Teilen Afrikas zufügte. Man verstümmelte ihre Genitalien, nahm ihnen für ihr ganzes Leben die Möglichkeit, normalen Sex zu haben, und viele von ihnen wurden nach der Beschneidung ernstlich krank oder starben sogar daran.

Annette redete engagiert mit, sie war betroffen, ihr hübsches Gesicht mit den feinen schwarzen Augenbrauen rötete sich vor Erregung. Es war, als sei sie selbst eine von ihnen, eine, der ein grässliches Unrecht widerfuhr. Sie spürte, wie es in ihr riss und schmerzte bei dem Gedanken, was anderen Mädchen passiert war. Sie wusste, dass sie etwas tun musste.

Schon am nächsten Tag holte sie sich alles, was sie über das Thema in der Bücherei finden konnte und las es voll Eifer und Zorn. Sie beschäftigte sich leidenschaftlich mit afrikanischen Frauenproblemen, und ihr ganzes Gemüt wurde erfüllt vom Wunsch, etwas zu tun.

Sie konnte mit Roland über nichts anderes mehr reden. Sie war besessen von dem Thema, es beschäftigte sie Tag und Nacht, und sie beschloss, dass sie als Entwicklungshelferin nach Afrika gehen musste, um den Frauen und Mädchen dort zu helfen. Sie steigerte sich richtig hinein, sie würde nach Afrika gehen, es brannte in ihr, und sie wirkte so übersteigert, so übermäßig ergriffen, dass Roland den Eindruck hatte, sie habe den Boden der Realität verlassen. Sie litt offensichtlich an einer fixen Idee.

Diese fixe Idee prallte auf die Wirklichkeit, in der sie studieren musste, sich interessieren musste für Literaturgeschichte, für deutsches Schrifttum, für Epochen der Literatur und der Philosophie, Klassik, Romantik, Antike und Aufklärung – sie stand vor diesen Themen wie von plötzlicher Geistesschwäche befallen, denn ihr ganzes Fühlen und Denken war allein auf Afrikas Frauen ausgerichtet.

Sie schlief schlecht, sie konnte kaum essen, sie reagierte verwirrt auf den alltäglichen Verkehr in der Stadt und wäre zweimal beinahe überfahren worden. Sie konnte nicht mehr denken. Auch lesen war nicht mehr möglich. Sie fand sich plötzlich in einem Zustand geistiger Verwirrung. Mit wachsender Verzweiflung dachte sie, dass sie nun ihr Studium würde abbrechen müssen, denn sie war nicht mehr imstande zu lernen. Sie sollte Leistung erbringen, und sie konnte es nicht. Bei einer Klausur versagte sie völlig. Ihre ganze Existenz schien einen steilen Abhang hinunterzurutschen.

Etwas kam ihr zu Hilfe, an das sie nie gedacht hätte. Ihre Sexualität erwachte zum Leben. In letzter Zeit, nach den leidenschaftlichen Gesprächen, die sie mit Roland führte - sie sah ihn mittlerweile täglich - hatte Annette sexuelle Phantasien bekommen. Eines Nachts hatte sie stark erregend geträumt, dass sie mit einem Hünen, einem göttergleichen langhaarigen Mann ausschweifend Sex gehabt hatte. Der Traum verlieh ihr eine so erotische Ausstrahlung, dass Roland sofort spürte, was mit ihr los war, und nun selbst mit Erregung darauf reagierte.

Sie saßen im Cafe und blickten einander in die erhitzten Gesichter. Ihre körperliche Begierde wurde so stark und drängend, dass sie es nicht mehr aushalten konnten.

Sie zahlten und gingen eng umschlungen zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Flüsternd und küssend fuhren sie in den neunten Bezirk, zu Rolands Studentenbude.

Kaum war die Tür hinter ihnen abgeschlossen, fielen sie übereinander her. Sie liebten einander leidenschaftlich, und ihre Körper genossen einander. Es war der erste Sex für Annette, der sie erfüllte. Ihre zwei oder drei früheren Erfahrungen waren nicht einmal annähernd so gewesen. Noch nie hatte sie so ungeahnte Lust erlebt.

Als die Wogen der Erregung abgeklungen waren, schmiegte sich Annette zufrieden an Roland. Glücklich bis in die letzte Faser ihres Seins. Und etwas in ihr flüsterte: merke dir dieses Gefühl. Du liebst. Du hast fantastischen Sex. Du bist eins mit dem Weltall. Merke es dir.

Es war fast Mitternacht, als sie sich trennten.

Am nächsten Morgen fühlte Annette sich gesund. Sie schaute in den Spiegel und dachte verwundert, dass sie dieses Gesicht und vor allem dieses Haar noch vor kurzem so sehr gehasst hatte und dennoch nicht aufhören hatte können, sich voller Abscheu im Spiegel zu betrachten, immer in der Hoffnung, sie würde schöner werden.

Heute war kein Hassempfinden mehr in ihr. Sie wusste, dass der Dämon in diesem Spiegel nicht plötzlich verschwunden war – wie ja das Böse nie so einfach verschwand. Dass sie wieder diese furchtbare Besessenheit erleiden würde, vor dem Spiegel zu toben, sich an den Haaren zu reißen und sich dann lange in ihrer ganzen Verächtlichkeit selbst zu betrachten, bis sie vor Verzweiflung erschöpft war. Diese ganze unglaubliche Pein. Von weit her ahnte sie das alte, qualvolle Gefühl. Aber ihr Hass brach nicht durch. Rolands Gesicht schob sich dazwischen. Ein Gesicht, das so viel Zärtlichkeit in ihr weckte. Ihr Körper fühlte noch seine Berührungen. Ganz warm war ihr zumute, und sie dachte, dass ihr von jetzt an alles gelingen würde. Die Welt war auf einmal wieder schön geworden.

3

Damit begann etwas Neues – eine glückliche Zeit. Eine von Annettes glücklichsten Zeiten in ihrem ganzen Leben.

Sie verstand plötzlich nicht mehr, warum sie so brennend gerne nach Afrika hatte gehen wollen. Die Liebe zu Roland hatte dieses zur fixen Idee gewordene Feuer in ihr ausgelöscht.

Sie sahen sich jeden Tag. Zu ihrem von jeher regen und lebhaften Gedankenaustausch war nun die Leidenschaft gekommen. Für Annette, die der Sexualität seit ihren ersten Versuchen eher ablehnend gegenüber gestanden war (sie hatte diese als unappetitlich und ein wenig schmerzhaft erlebt), bedeutete es eine völlig neue Erfahrung, dass sie ihren Körper so positiv erleben konnte – mit tiefem Genuss in allen Sinnen. Sie entdeckte ihre eigene Sexualität. Sie fühlte sich schön, vital und stark. Ihre Freude am Leben kehrte zurück.

Sie stürzte sich mit neuem Schwung in ihr Studium. Die Gedanken an eine Arbeit als Entwicklungshelferin oder auch als Krankenschwester waren völlig ausgelöscht in ihr. Roland war das Studieren wichtig, und ihr plötzlich auch. Alles war leicht und von einer Klarheit, wie sie es früher nie gekannt hatte.

Sie legte nacheinander zwei Prüfungen ab, mit gutem Erfolg. Die Erschöpfung danach empfand sie als nicht so schlimm, weil sie bei Roland war. Seine Liebe, seine Berührungen bedeuteten ihr alles. Sie konnte sich in seinen Armen vollkommen entspannen. Nur von Ferne ängstigten sie die Gedanken an die Zukunft. Eine pessimistische Stimme raunte ihr zu, dass es nicht so leicht und friedlich bleiben würde. Aber sie schob diesen Gedanken beiseite. Sie wollte ganz einfach glücklich sein. Ein gutes Leben aufbauen.

Es gelang ihr, ihre Pein zu vergessen. Der Spiegel war nicht mehr so gefährlich. Ihr Haar war weiterhin furchtbar, völlig unfrisierbar. Sie hasste es nach wie vor. Aber es konnte ihr nicht die glückliche Stimmung verderben.

Alles und jedes betrachtete sie in einem neuen Licht. Der lange Fußweg zum Haus ihrer Eltern erschien ihr plötzlich kurz. Die Menschen schienen freundlicher zu sein. Wie selbstverständlich ging sie an Menschengruppen vorbei, nahm ihre „gesunden“ Kontakte wieder auf, knüpfte an alte Freundschaften an, als hätte es nie irgendwelche Krankheiten und Depressionen gegeben. Und ihre Liebe zu Roland erfüllte sie jeden Tag mehr.

In diesen frühen Wintertagen ging sie viel mit ihrem Freund spazieren, genoss die feuchte Luft, die romantischen Gässchen in Grinzing, den Wein und die Treffen mit Freunden.

Es gab Abende voller Verheißung. Kleine Schneeschauer, die sie beide erfrischten und sie fröhlich machten. Die trüben Tage des Winters, die erfüllt von Liebe so glänzten wie Tage voll Sonnenschein. Lange Stunden im Bett mit dem Geliebten, Wohlbehagen, träge Gedanken, gutes Essen und Wein. Sie hörten Musik, redeten miteinander. Alles war erfüllt von Bedeutung.

Annettes Seele war zur Ruhe gekommen. Wenn sie erwachte, fürchtete sie sich nicht mehr vor dem Tag. Da war Roland, das Studium, ihre Freunde. Da war die Winterluft und leidenschaftliche Diskussionen und gute Abende mit Lernen und danach Wein trinken und stille Zufriedenheit. Da waren lange Telefonate, Austausch, gemeinsames Lernen und schrankenloses Schwelgen in Büchern. Und immer wieder großartiger Sex.

Das war die eine Wirklichkeit.

Die andere war, dass sie wieder begann psychisch abzusacken.

Das erste Anzeichen war, dass sie nur mehr sehr schlecht schlief. Sie lag im Bett und wälzte sich hin und her. Zwangsgedanken quälten sie.

So ging es ein, zwei Wochen. Dann plötzlich begann sie sich zu erinnern. Die Erinnerung befiel sie mit solcher Kraft, dass nichts daneben mehr existierte.

Sie war wieder sechzehn Jahre alt und konnte nicht einmal einfach auf einer Party sein. Die Eltern sorgten sich um sie, und sie würde Punkt elf Uhr vom Vater mit dem Auto abgeholt werden. Sie wollte nicht und wehrte sich aufs Heftigste. Sie erinnerte sich an die schmerzhafte Wut, an Schuldgefühle und unzählige Streitigkeiten. Und dass sie niemals einfach nur sie selbst sein durfte.

Sie erinnerte sich plötzlich, als wäre es gestern gewesen, daran, dass ihre Mutter sie schlug. Sie war zwölf Jahre alt und hatte aus ihrer inneren Wut heraus irgendetwas gesagt, das ihre Mutter ärgerte. Mit hassverzerrtem Gesicht stellte diese Annette vor sich hin, holte aus und schlug ihr heftig über den Mund.

Sie sah das gerötete Gesicht und die wuterfüllten blauen Augen ihrer Mutter, und die Demütigung dieses Schlages peinigte sie und durchlöcherte ihre Seele mit Scham.

Sie erinnerte sich an drei- oder viermal, dass sie auf diese Weise geschlagen wurde. Sie erlebte wieder die ganze Qual, Scham und hilflose Wut. Später als Dreißigjährige sollte sie träumen, dass es umgekehrt war, dass sie ihre Mutter schlug, und das nicht bloß einmal, sondern immer wieder, links und rechts. Es war ein triumphales Gefühl, aber durchsetzt mit Scham.

Als sie da schlaflos in ihrem Bett lag, wurden die Schleusen ihrer Erinnerung geöffnet und gaben den Blick frei auf all die schrecklichen, halb verdrängten Bilder. Sie erinnerte sich an die vielen Ungerechtigkeiten ihrer Mutter. An die wütenden Blicke, an die hässlichen Gesten, die Annette als Kind fühlen ließen, dass es nichts wert war. An die Repressalien, als sie sechzehn war: „Wenn du um elf nicht daheim bist, finde ich keine Ruhe.“ Oder sie erinnerte sich: Oft bei Tisch, wenn Annette und Katharina sich auf ihre Ellenbogen lümmelten, dass ihre Mutter sie dann jedes Mal wortlos und mit gehässigem Blick fest in den Arm kniff. An dieses betonte: „Meine Kinder tun so etwas nicht.“ Sie wollte nicht „ihr Kind“ sein, sondern sie selbst.

Einmal, sie war noch ganz klein, gingen Katharina und sie mit der Mutter im Park spazieren. Ihnen krochen zwei aneinander gekettete Schusterkäfer über den Weg. Annette fand sie abscheulich und hob den Fuß, um sie zu zertreten. Ihre Mutter bekam etwas Lauerndes in den Blick. „Man lässt die Käfer in Ruhe weiterkrabbeln“, sagte sie warnend. Annette zertrat sie dennoch, und Trotz war auf ihrem Gesicht zu lesen, obwohl sie nicht aufzublicken wagte. Sofort erhielt sie eine Ohrfeige, von deren Wucht sie beinahe hinfiel.

Als sie sich schlaflos in ihrem Bett wälzte, schien es ihr, als ob die Erinnerung stärker war als alles sonst um sie her.

In der Dunkelheit war ihr, als bestünde sie nur noch aus Erinnerungen an Wut, Schmerz und Schuld. Ihre Gefühle brannten in ihr, die Zeit schien stillzustehen, und schließlich landete sie – wie schon so oft – bei ihrem abgrundtiefen Selbsthass. Wie hatte sie glauben können, dass eine Verfluchte wie sie Fuß im Leben fassen könnte! Schweiß brach ihr aus, rann über ihren Körper und verklebte ihr Haar. Sie warf sich im Bett herum. Diese verdammte Schlaflosigkeit! Wie hatte sie glauben können, dass irgendetwas besser wurde?

Eine ganze Anzahl solcher Nächte brach ihre restliche Kraft. Sie blieb eines Morgens liegen, vernichtet und ohne jede Lebendigkeit. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Dichte Schwärze und das Gefühl, gar nichts mehr zu können, hüllte sie ein. Voller Verzweiflung lag sie in ihrem Bett und fühlte nichts mehr außer Trostlosigkeit. Sie konnte nichts mehr. Gar nichts, nicht einmal aufstehen. Das Leben hatte keinen Sinn. Wo war ihr Selbst? Es existierte nicht mehr!

Angst stieg in ihr auf. Geschüttelt von innerer Panik setzte sie sich auf. Sie versuchte an Roland zu denken. Aber sie fühlte keine Liebe mehr. Sie wusste nicht einmal mehr, wie er aussah. Sie war zu nichts mehr fähig, nicht einmal mehr zu irgendeinem Gefühl – zu gar nichts mehr.

Sie war es nicht wert und auch gar nicht imstande, aus ihrem Leben etwas zu machen. Wie denn bei dieser Unlust, dieser Müdigkeit und dieser Depressivität. Und bei ihrer Hässlichkeit. Sie konnte einfach nicht mehr. Am liebsten wollte sie sterben.

Sie würde zum Arzt gehen müssen. Zu ihrem Hausarzt, dem sie vertraute, weil er auch die Psyche gelten ließ und nicht nur den Körper.

Es war ihr unangenehm. Sie wollte mit niemandem über ihren Zustand sprechen. Mit keinem Arzt der Welt. Zu diffus erschienen ihr ihre Probleme, zu unerklärlich. Voll Selbsthass dachte sie: „Ich bin ja ein Niemand, eine Versagerin! Mir kann sowieso keiner helfen. Am Besten wäre, ich wäre nicht mehr am Leben.“

Aber solche Gedanken verbot sie sich und schaltete ihre Vernunft ein. Sie war einfach krank. Für jede Krankheit gab es Medikamente. Trotzdem machte ihr der bevorstehende Arztbesuch Angst. Sie würde ihm sagen, dass sie niedergeschlagen, entschlusslos, ohne jeden Antrieb war und dass sie sich zutiefst verzweifelt fühlte. Sie konnte nicht arbeiten. Und dann wusste sie oft nicht, wer sie war. Sie war innerlich regelrecht abgetrennt von sich.

Sie wusste manchmal gar nichts mehr über ihre eigenen, ganz unverwechselbaren Eigenschaften. Sie hatte gedacht, ihre Liebe zur Sprache, zum geschriebenen Wort sei etwas, das sie ausmachte, dachte, dass es unverbrüchlich zu ihrem Wesen gehörte. Sie hatte geschrieben, so lange sie zurückdenken konnte. Tagebücher, Gedichte, kleine Märchen und Geschichten. Und sie hatte immer leidenschaftlich gern gelesen. Doch jetzt war nichts mehr davon da.

Wieder sagte sie sich, dass dies alles eben Symptome einer Krankheit waren. Sie kratzte den Rest ihrer Reserven zusammen und suchte ihren Hausarzt auf.

Als sie ihm gegenüber saß, war sie angespannt und ängstlich. Sie schilderte ihm mit Überwindung ihre Probleme. Er nickte und sagte mit großer Sicherheit: „Das sind Depressionen. Man kann das heute sehr gut behandeln, medikamentös und mit Psychotherapie“, und er schrieb ihr eine Überweisung für die Psychiatrie.

„Ich kenne eine gute Ärztin, Dr. Krüger heißt sie. Sie bekommen von meiner Sprechstundenhilfe ihre Adresse. Und seien Sie geduldig! Depressionen verschwinden nicht so schnell.“

Ein wenig getröstet fuhr Annette mit dem Bus nach Hause. Dr. Marianne Krüger. Der Name klang nett. Vielleicht gab es Hoffnung. Sie würde einen Termin ausmachen und mit der Ärztin vertraulich reden, obwohl sie ihr völlig fremd war. Das würde Kraft kosten, und sie war viel zu erschöpft, um noch etwas zu leisten – einen Berg zu erklimmen. Nun gut, seufzte sie, aber ich brauche Hilfe. Einen Termin…

Eine Woche später, - sie hatte den Termin am Dienstag, 23. Februar, 9 Uhr morgens bekommen - machte sie sich aufgeregt bereit, um zu Dr. Krüger zu fahren. Sie war so depressiv, dass das Duschen und Ankleiden wie etwas Unüberwindliches vor ihr lag. Außerdem hatte sie „Ameisen im Bauch“, ihr war ganz schlecht vor Angst. Aber zugleich war sie froh, möglicherweise Hilfe zu erhalten.

Sie zog etwas Introvertiertes an: einen schmalen schwarzen Rock und eine zartlila Bluse. Darüber eine graue Weste und ihren dunklen Wintermantel, denn es war kalt draußen. Ohne viel in den Spiegel zu schauen, bürstete sie ihr Haar. Die silbernen Ohrringe steckten schon seit Wochen in ihren Ohrläppchen, sie hatte nie die Kraft gehabt, sie zu wechseln. Um Lippenstift aufzutragen fehlte ihr ebenfalls die Kraft.

Sie verließ die Wohnung und ging zur Bushaltestelle.

Dr. Marianne Krüger war eine mittelgroße, etwas beleibte Dame von etwa vierzig Jahren mit einem hübschen Gesicht, strahlenden Augen und einem freundlichen, ein wenig zu optimistischen Lächeln.

Sie bat Annette in das Therapiezimmer. Es war nüchtern wie ein Büro. Die Wände weiß, der Spannteppich blau, zwei schwarze Stahlrohrsesseln mit einem Glastisch dazwischen, ein weiterer Sessel in der Ecke. Mit modernen Bildern an den Wänden. Blauen Vorhängen, einen schwarz-weißen Luster, einer Palme am Fenster. Nüchtern, aber gerade darum beruhigend.

Annette setzte sich in jenen Sessel, der der Tür näher stand. Sie atmete tief durch.

„Ich fühle mich schlecht“, begann sie. „Solange ich zurückdenken kann, fühle ich mich nicht gut. Ich komme mit dem Leben nicht zurecht. Schon in der Schule … ich fühle mich so verloren. Ich bin nicht ich selbst. Da ist irgendetwas … wie wenn ich irgendwie besessen wäre – ja, besessen. Wahrscheinlich bin ich depressiv…“ sie errötete wegen ihres Gestotters. Um dieser Frau weiter von ihrem Zustand zu erzählen, bedurfte es viel mehr des Zutrauens.

Ihr Gegenüber lächelte sie aufmunternd an. „Sie sind nicht Sie selbst…“, sagte sie.

„Ja, und ich kann nicht mehr arbeiten. Ich studiere Germanistik. Aber ich liege dauernd nur im Bett. Ich hasse mich so dafür. Wie will ich studieren, wenn ich nicht einmal mehr aufstehe? Und meine Freunde mögen mich nicht mehr…“

Als ihre Stimme versandete und sie den Kopf hängen ließ, begann die Ärztin, sie für ihren Geschmack etwas zu zudringlich über ihre Lebensumstände zu befragen. War die junge Frau vor ihr einfach zaghaft und ohne Zukunftsperspektive - litt also unter leichteren Depressionen - oder hatte sie es hier mit einer schweren, lebensbedrohlichen Depression zu tun? Sie brauchte Informationen. Also stellte sie weiterhin Fragen.

Was ihr Vater beruflich machte (er saß im Aufsichtsrat eines großen Konzerns), wie sie zu ihrer Mutter stand. Was sie dazu gebracht hatte, Germanistik zu studieren. Wie es ihr mit dem Studium ging.

Annette fühlte sich gehemmt. Diese Frau lächelte ihr zu viel. Die Art, wie sie Fragen stellte, war ihr unsympathisch. Aber sie musste mit ihr reden. Sie brauchte Hilfe. Ihr blieb keine andere Wahl.

„Sie sagen, dass Sie depressiv sind.“ Die Ärztin sah sie prüfend an. „Wie äußert sich das denn?“

„Ich kann nicht mehr geistig arbeiten“, antwortete Annette mit Anstrengung. „Es wäre ohnehin viel wertvoller, mit seinen eigenen Händen zu arbeiten. Nur, ich weiß nicht … irgendwie kann ich mich nicht entscheiden. Ich fühle mich mit dem Studium nicht wohl.“

„Was wäre denn die Alternative zum Studium?“ fragte die Ärztin.

„Krankenschwester werden“, war die schnelle Antwort. Sie kam überraschend. Die Ärztin war einen Augenblick verwirrt. Sie blickte zu Boden, um sich zu sammeln.

Annette sah die Irritation der Ärztin und hatte sogleich Schuldgefühle. Ihr war ganz heiß. Irgendwie ging das Gespräch daneben. Annette suchte einen neuen Anfang.

„Ich schlafe furchtbar schlecht“, begann sie. „Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal gut geschlafen habe“, und sie dachte an die schweißdurchtränkten Nächte voll quälender Erinnerungen, an dieses Hin- und Her Werfen, an Vernichtungsgefühle und Selbstmordgedanken.

„Gegen die Schlaflosigkeit kann ich Ihnen etwas geben“, bemerkte die Ärztin. „Das Medikament heißt Truxal. Es ist ein Neuroleptikum, das außerdem antidepressiv wirkt. Es ist gut verträglich und wird Ihnen helfen, besser zu schlafen.“ Dr. Krüger lächelte Annette zu. „Und gegen die Depressionen verschreibe ich Ihnen weiter Anafranil, das Sie ja schon kennen – aber in einer höheren Dosierung.“ Sie nahm den Rezeptblock und schrieb.

Dann redeten sie noch ein wenig über Depressionen im Allgemeinen und dass Annette damit nicht alleine war. Dass diese Krankheit sich immer mehr verbreitete - aber dass sie das wusste, half ihr nicht im Geringsten.

Dann waren die fünfzig Minuten um.

„Gut“, sagte die Ärztin, indem sie aufstand, „kommen Sie nächste Woche wieder. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Mit Medikamenten und Gesprächstherapie.“ Sie lächelte Annette strahlend an und gab ihr die Hand. „Bis nächste Woche!“

Annette saß mit gemischten Gefühlen in dem Bus, der sie heimwärts brachte. Einerseits war sie erleichtert, den ersten Schritt gewagt zu haben, und sie freute sich auf die Medikamente, die ihr helfen würden, besser zu schlafen und nicht mehr so elend zu sein.

Aber andererseits war ihr die Ärztin nicht besonders sympathisch gewesen. Sie hatte nicht das Gefühl, dass sie ihr helfen würde können. Was verstand so ein strahlender Mensch schon von Elendsgefühlen? Sie fragte sich, ob sie dieser Frau überhaupt von ihren schwersten Zuständen erzählen konnte. Von der Verzweiflung über sich selbst. Über die Besessenheit, vor den Spiegel zu treten, sich voller Hass an den schrecklichen Haaren zu reißen, sich selbst zu schlagen, zu beißen, zu beschimpfen.

Es war ihr viel zu peinlich. Sie würde das niemals dieser Fremden erzählen. Aber sie würde nächste Woche hingehen. Die Ärztin war gut, sie war ihr von ihrem langjährigen Hausarzt empfohlen worden. Und Annette brauchte Hilfe. Sie hatte nicht die Kraft, noch eine andere Ärztin auszuprobieren. Ihre Batterie war restlos leer.

Als der Termin gekommen war, zog Annette schwarze Jeans an, dazu einen mattblauen Pullover, trug etwas Lippenstift auf und begab sich mit einem ängstlichen Vorgefühl auf den Weg zu Frau Dr. Krüger. Sie hatte etwas Positives zu berichten: das Truxal hatte ihr tatsächlich zu ruhigerem Schlaf verholfen.

Aber als das Haus sichtbar wurde, in dem die Ärztin ihre Praxis hatte, wäre Annette gerne umgekehrt. Es kribbelte in ihrem Magen. Jetzt sollte sie wieder 50 Minuten lang über ihre Probleme reden - stottern, um es genau zu sagen - um am Schluss strahlend angelächelt zu werden und „Kopf hoch“ Sprüche zu hören. Die Ärztin war eine hübsche Frau, aber irgendetwas an ihr war ihr nicht sympathisch.

Das Gespräch ließ sich wirklich nur sehr zögerlich an. Annette war auf der Hut. Sie würde nichts erzählen, das ihr peinlich wäre, und das hieß, dass sie fast nichts erzählen konnte. Nur von der Wirkung des Truxals, von ihrem lustlosen Blättern in Büchern, von der Unfähigkeit sich zu konzentrieren, von ihrem gestrandeten Studium.

Die Ärztin erzählte ihr ein wenig von der Wirkung der Medikamente. Sie beschrieb ihr die Aufhellung, die spürbare Besserung, die sie ihr bringen würden.

In der nächsten Sitzung redeten sie über einen immer wiederkehrenden Traum Annettes: Sie war an der Uni, hörte unter all den anderen Vorlesungen, es war langweilig - und wandelte sich plötzlich in Bedrohlichkeit um. Ein Brand brach aus. Sie war die Erste unter den Studenten, die die Gefahr bemerkte. In panischer Angst versuchte Annette im Traum davonzulaufen, aber sie verirrte sich in den Gängen, stieß immer wieder an verschlossene Türen und fand nicht ins Freie. Nach Luft ringend, mit dem Gefühl zu ersticken, wachte sie auf.

Dr. Krüger besprach den Traum eingehend mit ihr. Sie sagte, dass dieser darauf hindeute, dass sie sich gefangen fühlte. Und zwar auch gefangen von der Pflicht zu studieren. Ob sie nicht doch eine Alternative sehen konnte, die ihr weniger angst machte und ihr mehr das Gefühl gab, frei zu sein.

Annette war angespannt und dachte, dass Dr. Krüger ihr den Beruf einer Krankenschwester einfach nicht zutraute. Aber sie selbst fühlte sich gerade zu diesem Beruf hingezogen. Die Kluft zwischen ihr und der Ärztin wurde noch tiefer.

Als die Stunde fast vorüber war, gab ihr die Ärztin die Aufgabe mit, ihre Träume aufzuschreiben, und zwar sehr genau, bis ins kleinste Detail. So würden sie die Ängste und Hemmungen in ihrem Unterbewusstsein aufdecken können.

Beim Verabschieden lächelte die Ärztin sie wieder strahlend an. Annette blickte zurückhaltend und ernst zurück. Sie wusste nicht, warum ihr die Ärztin nicht sympathisch war. Ob es ihr Optimismus war, der sie störte. Eigentlich war sie doch nett. Und Annette war angewiesen auf sie.

Die nächsten Therapiesitzungen ließen sich gar nicht gut an. Annette wurde immer gehemmter und verschlossener, je mehr die Ärztin in sie drang. Es war unerquicklich, und Annette begann sich vor den Sitzungen zu fürchten.

Damals wusste sie noch nicht, wie wichtig die gegenseitige Sympathie für eine Psychotherapie war. Sie glaubte, dass sie einfach mit allen Therapeutinnen reden können müsste. Aber es wurde immer mühseliger.

Dr. Krüger schien sie nicht zu verstehen. Sie blieb an der Oberfläche, kratzte da und dort ein wenig herum, ohne je tiefer zu schürfen. Der Optimismus ihrer Therapeutin gab Annette das dumpfe Gefühl, verspottet zu werden. Wenn die sich in ihrem Leben so wohl fühlte, wie sollte sie dann Annettes Probleme verstehen? Sie fragte sich, ob sie selbst daran Schuld trug, ob sie einfach zu negativ war für diese Psychotherapeutin. Jedenfalls kam sie zu dem Schluss, mit dieser Therapie aufhören zu müssen. Es müsste etwas geben, das ihr ein besseres Gefühl vermittelte. Eine andere Psychotherapie mit einer ganz anderen Atmosphäre. Mit einer Atmosphäre des Verständnisses.

Sie würde danach suchen müssen.

Am nächsten Morgen wachte sie mit dem Gefühl auf, jetzt sei alles verloren. Sie hatte es nicht geschafft, eine funktionierende Therapie aufzubauen. Sie hatte ja gewusst, dass sie absolut negativ war. Wer würde sich schon mit so einer Versagerin, wie sie es war, einlassen?

In schwärzester Stimmung setzte sie sich mit den Eltern und der Schwester zum Frühstück. Sie trank einen Schluck Kaffee, schaffte es mit knapper Not, sich ein Brot zu streichen, dann versickerte ihre letzte Kraft und sie ließ die Hände sinken und mutlos ihren Kopf auf die Brust fallen.

Katharina sagte: „Annette, schlaf nicht wieder ein!“, aber ihr war selbst nicht wohl bei dem Gedanken, dass ihre Schwester offenbar sehr krank war. Sie sah an deren ganzer Haltung, dass es nicht bloße Müdigkeit war. Sondern ein unheimliches Kranksein.

Annette selbst wurde von ihrer Depression, ihrem Vernichtungsgefühl so verschüttet, dass sie sich nicht mehr zu bewegen vermochte. Ihre Mutter stützte sie, während sie zur Couch wankte und sich hinsinken ließ. Die mütterlich besorgte Frage, ob Annette denn keinen Hunger habe, beantwortete sie mit einem matten Kopfschütteln. Dann legte sie sich hin und versank in einer dichten schwarzen Wolke.

Nun war alles vorbei. Sie hatte es wieder nicht geschafft. Das Studium zerrann wie eine Fata Morgana. An Roland konnte sie sich kaum erinnern. Ihre anderen Freundschaften kamen ihr vor wie Schemen im Nebel. Am liebsten wäre sie tot gewesen. Sie hatte keinerlei Hoffnung mehr. Das Leben würde nicht mehr weitergehen. Sie stand bereits am Ende.

Erstaunlicherweise hielt dieser Zustand nicht lange an. Annette hatte weiter ihre Medikamente genommen. Ihre Schwester Katharina hatte ihr überdies Bach-Blüten gegen Depressionen gebracht, Mustard und Hornbeam. Diese Tropfen im Verein mit den Tabletten hellten Annettes Stimmung so weit auf, dass sie am vierten Tag den Kopf vom Kissen hob und so etwas wie Zuversicht in sich verspürte.

Sie wunderte sich darüber. Da war etwas Neues und Helles. Vielleicht war ihr Leben doch noch nicht zu Ende. Vielleicht gab es noch Hoffnung.

An diesem helleren Morgen frühstückte sie wieder mit den Eltern und mit Katharina, und sie kam mit Letzterer ins Gespräch über den Beruf der Krankenschwester. Katharina machte ihr Mut. Es sei so befriedigend, erzählte sie. Schon ganz am Anfang als Schwesternschülerin dürfe sie in der Krankenpflege auf eine Weise mitarbeiten, die ihr die tiefste Befriedigung schenke.

Man komme nicht zum Nachdenken, berichtete sie. Es sei so viel zu tun. Man arbeite mit den Händen, man sei den ganzen Tag beschäftigt mit Handreichungen und Dienstleistungen, man habe mit Menschen zu tun, überdies mit kranken Menschen, was die eigene Arbeit noch erhöhe und wertvoll mache. Natürlich gebe es auch unangenehme Patienten. Aber damit fertig zu werden hebe erst richtig das Selbstwertgefühl. Sie kenne keinen anderen Beruf, der so befriedigend sei wie dieser.

„Glaubst du, ich würde das schaffen?“, fragte Annette zweifelnd. Sie würde so gern etwas wirklich Hilfreiches machen. Eine Arbeit, die sie zutiefst befriedigte. Und zum Pflegen empfand sie auch Lust.

Aber sie zweifelte an ihrer mentalen Kraft.

Immerhin war sie so hell und klar, dass sie es schaffte, sich Unterlagen für den Schwesternberuf zu besorgen und diese eingehend zu studieren. In ihr kam Zuversicht auf. Sie hatte wirklich Lust zu pflegen, sie würde mit den Händen arbeiten und überhaupt keine Zeit mehr haben für Depressionen.

4

Sie konnte loslassen und der Zwang mit dem Spiegel war nicht mehr so schlimm. Aber manchmal kam es doch vor, dass sie an ihren fürchterlichen Haaren zerrte und sich beschimpfte, und eine unglaubliche Pein lag darin, ein Schamgefühl, das überwältigend war. Während sie noch mit hochrotem Kopf lange und hasserfüllt ihr Spiegelbild anstarrte, fragte ein anderer Teil von ihr, was sie da eigentlich tat. Sie schämte sich so entsetzlich! Es war ihr so unsagbar peinlich, dass ihr Äußeres ihr so zu schaffen machte, und nach der Eigenattacke war sie so erschöpft, dass sie nur noch ins Bett kriechen konnte. Niemand auf der ganzen Welt benahm sich so unmöglich wie sie!