8,99 €

Mehr erfahren.

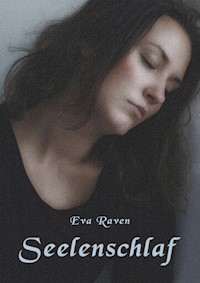

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

So lange sie denken kann, hat Eva das Gefühl irgendwie anders zu sein als andere Menschen, nicht dazuzugehören, wie ein Puzzleteil in der falschen Schachtel. Als sie 20 ist, verliert sie beide Elternteile auf tragische Weise und lebt von da an allein in dem Haus, das ihr Vater ihr hinterlassen hat. Evas Leben ist geprägt von Schmerz und Verbitterung, denn der Tod ihres Vaters hat auch ein schockierendes Geheimnis enthüllt: Er hat ein Doppelleben geführt und dort mit seiner Geliebten gelebt. Durch seine hohe Lebensversicherung ist Eva finanziell abgesichert. Deshalb übt sie keinen Beruf aus, sondern verbringt die meiste Zeit am Computer. Mehr denn je fühlt sie sich nur wie ein Zuschauer und macht sich ihre eigenen Gedanken über das, was um sie herum vor sich geht. Sie ist 27, als nach jahrelanger Einsamkeit und verwirrenden Erlebnissen drei Männer in ihr Leben treten: Da ist ihr Psychotherapeut Dr. Weimann, bei dem sie schließlich eine Therapie beginnt. Sie hofft, dass er ihr endlich Antworten auf ihre brennenden Fragen geben kann und ihr hilft, die traumatischen Erlebnisse der Vergangenheit zu verarbeiten. Dann lernt sie durch ihre frühere Schulkameradin Melanie den Fotografen Callum Macraven kennen, der sich mit seinen außergewöhnlichen Frauenporträts schon einen Namen gemacht hat. Er ist sehr attraktiv und Eva verliebt sich Hals über Kopf in ihn, obwohl er anscheinend mit Melanie liiert ist. Der Freund der beiden, Javed, steht Eva immer wieder hilfreich zur Seite. Aber sie ist ihm gegenüber sehr misstrauisch, besonders als sie erfährt, dass er ihren Vater und dessen Geliebte gut gekannt hat. Sie fragt sich, ob es noch mehr gibt, was er ihr verschweigt. Innerhalb weniger Wochen ändert sich jetzt ihr Leben von Grund auf. Sie lernt die Bedeutung der geistigen Gesetze zu verstehen und erkennt ihre innere Resonanz zu dem Geschehen. Nach und nach kann sie ihre verdrängten Gefühle heilen, die mit Heftigkeit an die Oberfläche kommen. Als Eva zu sich selbst findet, kann sie nicht nur die Vergangenheit in einem neuen Licht sehen, sondern endlich auch Liebe in ihrem Leben zulassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

„Seelenschlaf bedeutet, dass die Seele des Menschen sozusagen in Hypnose versetzt worden ist durch den allgemein verbreiteten Glauben an Sünde, Krankheit, Tod und so weiter. Diese Überzeugung beruht auf einem materiellen und vergänglichen Weltbild, und diese irrige Vorstellung kommt in dem, was dem Menschen widerfährt, entsprechend zum Ausdruck.“

„Leiden ist nicht notwendig für die Entwicklung des Menschen, es ist lediglich das Ergebnis einer Verletzung der geistigen Gesetze. Aber es scheint, als wären die meisten Menschen nur so in der Lage, sich aus ihrem ‚Seelenschlaf‘ wachzurütteln.“

© 2012 Eva Raven

Umschlaggestaltung, Illustrationen: Eva Raven Lektorat, Korrektorat: Ruth Gontrum Übersetzungen: Ruth Gontrum Verlag: tredition GmbH, Hamburg ISBN: 978-3-8491-2094-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de

Inhalt

1. Kapitel: Anders

(Montag, 18. Oktober 2010)

„Wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen, dass Sie anders sind als andere Menschen?“

Seine Stimme klang völlig ruhig und auch sein Blick gab nichts von seinen Empfindungen preis. Ich hatte keine Ahnung, ob er mir glaubte oder nicht. Aber darum ging es hier ja auch gar nicht. Seine persönliche Meinung spielte überhaupt keine Rolle. Er war schließlich Psychiater und er reagierte auf alles, was ich ihm erzählte, mit dieser immer gleich bleibenden professionellen Mischung aus Interesse und Distanz.

Aber irgendetwas störte mich an seiner Formulierung. Ich schwieg und senkte den Blick, während ich zu ergründen versuchte, warum seine Frage dieses Unbehagen in mir ausgelöst hatte. Auch er schwieg, lange und geduldig, um mir Zeit zu lassen meine Antwort zu formulieren. Doch ich dachte keineswegs darüber nach, wann es wohl angefangen hatte, welches die ersten Anzeichen gewesen waren, wie es sich überhaupt geäußert hatte. Ich war nur ganz und gar bei mir und meiner Empfindung, bei dieser Beklemmung, die von der Magengegend hochstieg und mir die Kehle zuschnürte. Und die hatte nichts mit dem zu tun, was ich ihm darüber hätte erzählen können. Sondern nur mit der Art, wie er danach gefragt hatte.

Und dann wurde es mir plötzlich klar, als der zweite Teil seines Satzes wie ein Echo in mir nachklang: „…dass Sie anders sind als andere Menschen?“

Er hatte mich nicht gefragt, wann ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, anders zu sein. Er hatte auch nicht gefragt, was mich veranlasst hatte zu glauben , dass ich anders sei.

Er hatte gefragt: „Wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen , dass Sie anders sind als andere Menschen?“

So, als wäre es eine Tatsache. Eine Tatsache, die er nicht in Frage stellte. Eine Tatsache – und keineswegs das Symptom einer Krankheit.

Eigentlich hätte ich mich jetzt erleichtert fühlen müssen. Zum ersten Mal saß mir hier jemand gegenüber, der mich und meine Gefühle ernst nahm, der meine Empfindungen nicht als Hirngespinste abtat. Noch zu deutlich war mir das Gefühl der Demütigung in Erinnerung, wenn ich das mitleidige, überhebliche Lächeln in den Gesichtern sah, sobald ich versuchte, meine Gefühle in Worte zu fassen. Immer wieder hatte ich nach Verständnis gesucht, zuerst bei den wenigen Bekannten, die ich damals noch hatte, und schließlich, nachdem sie sich immer mehr von mir zurückgezogen hatten, weil sie mit mir nichts anfangen konnten, auch bei Leuten, deren Beruf es war, sich mit Menschen wie mir abzugeben.

Mit Menschen, die glauben anders zu sein als alle anderen, nicht in diese Welt zu passen, nicht hier zu Hause zu sein. Wie ein Puzzleteil, das aus Versehen in der falschen Schachtel gelandet ist und deshalb keine Chance hat, sich in das Gesamtbild einzufügen. Immer auf der Suche nach der richtigen Schachtel, nach dem wahren Platz im Leben.

Das Schlimmste daran war, dass ich mittlerweile schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, dass es diesen Platz für mich überhaupt gab. Und die Seelenklempner, von denen ich mir bislang Hilfe erhofft hatte, schienen auch nicht so recht zu wissen, was sie mit mir anfangen sollten. Da kam ich mir immer so ein bisschen vor wie Phil Connors auf der Couch, du weißt schon, der aus dem Murmeltier-Film.1

Ja, und nun hatte ich endlich den Psychiater gefunden, der offenbar begriff, was mit mir los war. Ich hätte erleichtert sein müssen. Ich hätte mich aufgehoben und verstanden fühlen müssen. Stattdessen starrte ich ihn an wie ein hypnotisiertes Kaninchen, und der dicke Kloß in meiner Kehle hinderte mich daran, ihm zu antworten.

Ich hatte das Gefühl, als hätte er soeben mein Todesurteil gesprochen. Als hätte er gesagt: Ja, Ihre Vermutung stimmt. Sie gehören nicht hierher. Hier ist kein Platz für Sie.

Keine Chance.

Keine Hoffnung.

Denn er hatte mit diesem einen Satz zum Ausdruck gebracht, was mir schon lange klar war, wovor ich mich aber immer gefürchtet hatte: Ich war anders als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Es war nicht einfach nur irgendeine Krankheit, an der ich litt, eine Krankheit, die man behandeln konnte, mit Tabletten, Spritzen, Therapiesitzungen, Klinikaufenthalten.

Ich war ein Freak. Ein Alien. Ich hatte mich auf diesen Planeten verirrt, ich gehörte einfach nicht hierher, und selbst die ausgeklü-gelste Mimikry konnte nichts daran ändern, dass mich jeder gleich durchschaute und sich voller Argwohn von mir abwandte.

Als ich schließlich doch antwortete, klang meine Stimme klein und dünn, und ich musste mich ein paar Mal räuspern, bevor ich mich verständlich machen konnte.

„Seit wann… Ich weiß nicht, wohl schon als Kind. Ich habe mich nie getraut andere Kinder zu fragen, ob ich mitspielen darf. Ich habe sie nur von weitem beobachtet und manchmal haben sie

dann wohl schon mal von sich aus gefragt, ob ich mitspielen will. Aber richtige Freunde hatte ich nie. Ich war immer irgendwie … anders .“

Ich machte eine Pause, inspizierte meine Fingernägel und nahm dann allen Mut zusammen. „Glauben Sie“, begann ich und versuchte mir meine Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, „glauben Sie wirklich, dass ich … dass ich nicht … dazugehöre? Dass ich tatsächlich anders … bin ?“

So etwas wie ein Lächeln huschte über sein Gesicht, bevor er wieder seinen professionellen Ausdruck aufsetzte. „Das waren Ihre Worte, nicht meine. Was ich glaube, spielt auch gar keine Rolle. Es geht hier nur darum, wie Sie sich fühlen. Und Ihr Empfinden ist es, das Sie von anderen trennt. Aber diese Gefühle haben eine Ursache, möglicherweise schon in der ganz frühen Kindheit. Oder noch früher. Vielleicht gab es Probleme während der Schwangerschaft Ihrer Mutter. Wenn wir der Ursache auf die Spur kommen, dann können wir gemeinsam versuchen, dieses Gefühl der Trennung zu überwinden.“

Und wieder lösten seine Worte in mir einen Tumult der widersprüchlichsten Empfindungen aus. War das nicht ein Zeichen der Hoffnung, der Silberstreif am Horizont? Es gab für alles eine Erklärung, und wenn die gefunden war, würden sich alle meine Probleme in Nichts auflösen. Ich brauchte nur in meinem Unterbewusstsein nach der Ursache zu suchen, sie ans Licht zu befördern und HURRA! Alles wäre in Ordnung. Dann wäre ich genauso wie alle anderen. Geheilt.

„Was schlagen Sie vor?“, fragte ich. „Und wie lange wird die Therapie dauern?“

„Eine Psychoanalyse dauert bisweilen mehrere Jahre“, antwortete er und blätterte dabei bereits in seinem Terminkalender, „aber

vielleicht sprechen Sie auch auf Hypnose an. Das würde erheblich schneller zum Erfolg führen.“

Erwartungsvoll sah er mich an, den Stift in der Hand, um einen Termin mit mir einzutragen.

Ich wich seinem Blick aus. „Gut“, murmelte ich und griff nach meiner Handtasche. „Ich überleg mir das noch mal. Ich ruf Sie an. Und vielen Dank.“

Und bevor er noch etwas erwidern konnte, war ich aufgestanden, zur Tür gegangen und hatte eilig die Praxis verlassen.

Dann stand ich auf der Straße, sah mich um, wie jemand, der gerade aus einem tiefen Traum erwacht ist, und atmete tief durch.

‚Du bist so eine blöde Gans‘, sagte ich mir und biss die Zähne zusammen, ‚was willst du denn eigentlich? Als er dir zu verstehen gab, dass du anders bist , bist du in Panik geraten. Und als er dir eröffnete, dass es für alles eine Erklärung gibt, die man nur zu finden braucht, war es dir auch nicht recht. Was willst du denn nun eigentlich?‘

Ja, was wollte ich? So sein wie alle anderen – oder weiterhin in dieser Isolation leben, mit dem Gefühl, nicht dazuzugehören? Kokettierte ich vielleicht nur mit dem Gedanken, etwas anderes – etwas Besseres – zu sein als meine Mitmenschen? War ich einfach nur überheblich? Oder vielleicht war es auch das Gegenteil. Vielleicht hatte ich einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex und hielt mich deshalb von anderen fern. Aber keine dieser Erklärungen konnte mich befriedigen. Das passte alles nicht.

Ich kam gerade an einem Bistro vorbei und dachte, es wäre eine gute Idee, mich bei einer Tasse Cappuccino zu entspannen. Gerade so, wie es die normalen Menschen auch machten. Einfach mal so tun, als hätte ich Mittagspause, als hätte ich noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich wieder ins Büro zurück musste. Wie fühlte

sich das an? Würde ich mich in diese Rolle hineinversetzen können?

‚Nein, kannst du nicht‘, hörte ich eine spöttische Stimme in meinem Kopf. Ich seufzte. Mein Vernunft-Ich wusste es wieder einmal besser. Nun bin ich es zwar gewohnt, in Gedanken Selbstgespräche zu führen, ja, um ehrlich zu sein, bin ich fast immer der einzige Gesprächspartner, den ich habe. Aber manchmal geht mir diese Stimme gehörig auf die Nerven, weil sie mir meistens das vorhält, was ich nicht wahrhaben will.

Noch immer verwirrt von der Therapiesitzung setzte ich mich an einen der Tische in dem kleinen Raum, der nicht allzu sauber aussah, und bestellte einen Cappuccino. Außer mir saß nur noch ein junges Pärchen in der Ecke. Sie hatten ihre Eisbecher noch nicht angerührt, was aber wohl nicht unbedingt an der mangelnden Qualität liegen musste, sondern weil sie nur Augen für einander hatten.

Der Fensterplatz, den ich gewählt hatte, erwies sich als überaus praktisch. Ich konnte beobachten, was draußen vor dem Bistro vor sich ging, und in der spiegelnden Scheibe konnte ich auch die beiden Turteltauben in der Ecke erkennen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die nichts lieber tun, als andere zu beobachten, aber zu denen gehöre ich eigentlich nicht. Im Allgemeinen interessieren mich andere Leute nicht besonders, aber in meiner konfusen Stimmung hoffte ich, einen Hinweis darauf zu bekommen, inwiefern ich mich von der Menge unterschied. Und ob überhaupt.

Die Tische draußen vor dem Bistro waren fast alle besetzt. Nun ja, der Oktober ging zwar schon bald seinem Ende zu, aber heute war es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm und sonnig, und selbst jetzt noch, am späten Nachmittag, genossen die Leute die

letzten Sonnenstrahlen und die milde Luft. Mir war das viel zu kalt, um draußen zu sitzen, schon gar nicht ohne Jacke oder Mantel, wie die meisten dieser Sonnenhungrigen da draußen. Wärme fängt für mein Empfinden erst bei 25° an. Aber diese schöne Zeit lag lange hinter uns und hatte auch nicht lang gedauert. Es war zwar ein heftiger, aber auch sehr kurzer Sommer gewesen.

Ich sah, wie sich Münder und Augen bewegten, Gesichter verzogen, in Falten legten und wieder glätteten. Ich kam mir vor, als säße ich vor einem Aquarium und beobachtete eine seltsame Spezies.

Dann blieb mein Blick an meinem Spiegelbild hängen. Ich konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Da war eine junge Frau mit langen rötlichen Haaren, die ihr ziemlich zerzaust bis weit über die Schultern hingen, der Mund war vielleicht ein bisschen zu groß, die Augen standen ein bisschen zu eng zusammen, die Nase hatte vorn eine kleine Delle. Aber im Großen und Ganzen es war ein Gesicht, wie es andere Menschen auch haben. Kein Alien. Naja, vielleicht war die Haut etwas blasser als bei anderen Menschen. Aber das ist ja noch kein Indiz. Nein. Ich sah ganz normal und gewöhnlich aus. War es das vielleicht, weshalb andere so wenig mit mir anfangen konnten? War ich einfach zu langweilig?

In der Ecke nahm ich eine Bewegung wahr. Ich änderte meinen Fokus, um zu sehen, was dort vor sich ging. Das Pärchen rückte dichter zusammen. Er legte den Arm um ihre Schulter, zog sie zu sich heran. Und dann presste er seinen Mund auf ihren. Sie ließ es geschehen. Sie lösten sich wieder voneinander, sahen sich an. Er strich ihr sanft über das Haar und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie lächelte.

Eine Welle der Übelkeit stieg in mir hoch und ich musste schlucken. Unwillkürlich schloss ich die Augen und atmete tief durch. Aber das widerliche Gefühl in meinem Mund ließ sich nicht vertreiben.

Die Erinnerung an meinen ersten Kuss.

Ich war sechzehn, zum ersten Mal auf einer Party. Das erste Mal überhaupt, dass ich zu einer Party eingeladen worden war. Das lag daran, dass Melanie, deren Eltern für meine Begriffe unermesslich reich waren, die gesamte Klasse zu ihrer Geburtstagsfete eingeladen hatte. Und ich gehörte nun mal dazu. Ich weiß noch genau, wie ich es meiner Mutter erzählte und sie sich bemühte, so zu tun, als sei das ganz normal, dass ich zu einer Party ging. Du meine Güte, mit sechzehn geht man eben zu Partys, ganz klar. Die meisten doch schon viel früher. Aber ich spürte genau, dass sie sich Sorgen machte. Hatte sie sich bis dahin immer Gedanken gemacht, weil ich offenbar so ein Spätzünder war, der sich für Jungs überhaupt nicht interessierte, so machte sie sich jetzt Gedanken darüber, was alles passieren könnte, wenn ich vielleicht doch nicht ganz so desinteressiert war.

Melanies Eltern hatten ein riesiges Haus in dem Neubaugebiet am anderen Ende der Kleinstadt, in der wir damals lebten. Vielleicht war es nur ein ganz normales Haus, aber mir erschien es, im Verhältnis zu unserer engen Wohnung, einfach riesengroß. Und natürlich hatten sie auch einen Partykeller. Es gab Unmengen zu essen, Unmengen zu trinken, auch Unmengen an Alkohol. Aber den hatte sich Melanie heimlich aus dem Vorratskeller geholt.

Ihre Eltern wünschten uns einen schönen Abend und verabschiedeten sich, um ins Kino zu gehen, damit wir ungestört feiern konnten. Um elf wollten sie dann zurück sein. Sie waren für die damalige Zeit unheimlich tolerant.

Je später es wurde, desto mehr Lampen wurden ausgeknipst, bis schließlich nur noch ein paar Kerzen brannten. Ich saß auf dem Barhocker, hielt mich krampfhaft an meinem Glas Whisky-Cola fest und versuchte so auszusehen, als würde ich mich prächtig amüsieren. Einige tanzten, einige unterhielten sich angeregt, und nach und nach verschwanden einige Pärchen nach draußen. Einige um zu rauchen, einige, naja, wahrscheinlich um zu knutschen.

Und dann kam er auf mich zu. Ausgerechnet Christian, der Schwarm aller Mädchen unserer Klasse, ach was, unserer gesamten Schule, von Klasse fünf bis zwölf. Nur die aus der Dreizehnten hatten anderes im Sinn, so kurz vor dem Abitur.

„Hey, Eve“, sagte er lässig, und ich fragte mich, wie er auf diese Anrede verfallen war. Ich heiße Eva und kein Mensch hat mich jemals Eve genannt, noch dazu mit englischer Aussprache. Obwohl ich das albern fand, konnte ich es nicht verhindern, dass mir das Herz bis zum Halse schlug. „Hey, Chris“, erwiderte ich und hoffte, dass meine Stimme nicht zu piepsig klang. Ich konnte mir nicht vorstellen, was er von mir wollte.

„Kommst du mit raus? Ein bisschen frische Luft schnappen?“

„Okay…“

Draußen war niemand zu sehen, aber der Garten war groß, und inzwischen war es auch stockdunkel. Er hielt mir eine Schachtel Zigaretten hin. „Willst du eine?“

Ich zögerte. Eigentlich wollte ich cool sein, aber andererseits fand ich es einfach abartig, sich die Lungen mit Qualm und Teer und allen möglichen Schadstoffen zu füllen. War das seine Vorstellung von „frische Luft schnappen“?

„Ach nee, lass man, ich rauch nicht“, traute ich mich dann doch zu sagen, und er zündete sich wortlos eine Zigarette an. Er sagte auch nichts, als er immer dichter an mich heranrückte. Auch nicht,

als er den Arm um mich legte. Ich überlegte fieberhaft, wie man sich in einer solchen Situation wohl zu verhalten hatte. Ich hatte keine Ahnung. Sollte ich mich von ihm frei machen? Würde er mich dann für zickig halten? Und zugegebenermaßen fand ich es auch ein bisschen aufregend, dass er mich – ausgerechnet mich! – von allen Mädchen auf dieser Party ausgewählt hatte! Mein Herz wummerte mehr denn je. Und dann ließ er seine Zigarette fallen, trat sie aus, und legte auch den anderen Arm um mich. Automatisch legte ich auch meine Arme um ihn. Ich meinte mich zu erinnern, dass man das so macht. Sein Gesicht kam meinem immer näher und mir wurde ein bisschen übel von dem Geruch nach Zigarettenrauch, den er verströmte. Und schließlich presste er seinen Mund auf meinen, öffnete ihn so weit, als wollte er mich auffressen, und bohrte mir seine Zunge in den Rachen. Dieses widerliche Gefühl, als würde eine eklige Nacktschnecke in meinen Mund gestopft, dazu der Geschmack, als sei sie zuvor durch einen Aschenbecher gekrochen, das war alles zu viel für mich. Ich riss mich los, rannte zur Toilette und übergab mich. Draußen vor der Tür hörte ich einige der Jungen feixen. „Na, die hat wohl zu viel gebechert! Manche vertragen aber auch gar nichts.“

Mir war das alles egal. Sollten sie doch denken, ich sei betrunken. Das war immer noch besser, als wenn sie die Wahrheit wüssten. Ich machte mir auch keine Gedanken darüber, dass ich ihnen allen – auch Christian! – am Montag wieder unter die Augen kommen würde. Ich wollte nur noch weg. Ich schnappte meine Tasche und lief die drei Kilometer nach Hause, auch wenn ich versprochen hatte, mir ein Taxi zu nehmen. Danach fühlte ich mich ein bisschen besser.

Das war also mein erster Kuss. Und, um genau zu sein, auch mein letzter. Wenn ich so eine Knutscherei so unverhofft

mitkriege wie in dieser Situation, kann ich mich noch immer nicht gegen den Ekel wehren. Aber manchmal sehe ich mir Liebesfilme an und beobachte dann ganz genau, was da bei so einem Kuss abläuft. Oder bei einem Geschlechtsakt. Ich mache das nicht nur als Verhaltenstherapie, sozusagen zur systematischen Desensibilisierung. Sondern um zu verstehen, warum die Menschen so etwas tun. Ich habe mir zu Studienzwecken auch schon Pornos aller Art angesehen.

Ich kann das Gefühl, das mich dabei überkommt, ganz schlecht beschreiben. Irgendwie verstehe ich wohl, was das Ganze soll – aber es fühlt sich so – falsch an. Ich meine jetzt nicht dieses flüchtige körperliche Hochgefühl, das ja auch ohne einen anderen genauso gut, ja, vielleicht noch einfacher und besser, zu erreichen ist. Auch in mir ist da diese Sehnsucht, mit einem anderen Menschen ganz eng verbunden zu sein – aber doch nicht so ! Es ist fast so, als sei da ganz tief in mir eine Erinnerung daran, wie wundervoll es ist, einem anderen Menschen ganz nahe zu sein, so nahe, dass sich die Grenzen auflösen, dass man wirklich eins ist. Und dann sehe ich so eine Sexszene und muss lachen. Ich kann mir nicht helfen, diese Verbindung zweier Körperteile ist für mein Empfinden einfach nur grotesk. Diese hektischen Bewegungen haben doch nichts mit echter Vereinigung zu tun, so wie ich sie ersehne. Und noch nie erlebt habe.

Irgendeiner von den Psychofritzen hat mir mal gesagt, ich würde mich in den Mutterleib zurücksehnen, als ich noch eins war mit meiner Mutter. Was für ein Unsinn. Ich war doch nie eins mit ihr. Wir waren immer zwei ganz unterschiedliche Wesen, vom ersten Moment an. Und diese tiefe Sehnsucht, die fühlt sich anders an als die Sehnsucht, die ich bisweilen nach meiner Mutter verspüre. Sie ist umfassender, mächtiger… So, als sei die

Erfüllung dieser Sehnsucht Ziel und Sinn und Zweck des gesamten Daseins. Vielleicht empfinden es die Paare ja auch so, wenn sie in der körperlichen Vereinigung diese Erfüllung anstreben. Aber danach müssen sie dann doch feststellen, dass jeder wieder für sich ist – nein, dass jeder selbst in der innigsten Umarmung immer nur für sich geblieben ist und dass es gar keine wirkliche Verschmelzung gab. Vielleicht stammt aus dieser Erkenntnis der Spruch „Post coitum omne animal triste“2. Und vielleicht müssen sich die Menschen damit trösten, dass die einzige wirkliche Verschmelzung, die bei einem Beischlaf geschieht, die Zeugung eines neuen Menschen ist, wenn – pars pro toto3 – eine weibliche Zelle mit einer männlichen tatsächlich eins wird. Rührt daher meine Sehnsucht nach dem Einssein? Hatte der Psychotherapeut doch recht? Sehne ich mich in Wirklichkeit nach dem Augenblick meiner Zeugung? Aber dieses Ich hat doch erst zu sein begonnen, als die Vereinigung bereits vollzogen war. Wie kann es sich dann nach der Verschmelzung sehnen, die vor seinem Eintritt ins Sein geschah?

Mein Cappuccino war inzwischen kalt geworden. Ich mag eigentlich gar keinen Kaffee. Auch nicht als Cappuccino. Diese Stimme in meinem Kopf, die mich so oft zurechtweist, hatte vollkommen recht. Es gelang mir einfach nicht, so zu tun, als hätte ich eine halbe Stunde Pause, bevor ich wieder ins Büro musste. Ganz abgesehen davon, dass es inzwischen schon nach fünf Uhr war und die meisten längst Büroschluss hatten.

Da saß ich in einem schmuddeligen Bistro und ließ mich von einem knutschenden Pärchen wieder zu Gedanken hinreißen, die wohl niemand außer mir nachvollziehen konnte. Ich sah nur von außen aus wie ein Mensch. Innen war ich ganz anders. Anders als alle anderen um mich herum. Und ich war selbst inmitten all dieser Menschen allein, vollkommen allein.

Ich zuckte zusammen, weil genau in diesem Moment der Mann hinter dem Tresen die Musik einschaltete. Er schien eine Vorliebe für alte Schnulzen zu haben. Ich hörte die Stimme von Roy Black und er schien auf meine trüben Gedanken zu antworten und mir zu widersprechen: „Du bist nicht allein…“

Ich starrte meinen Cappuccino an, den ich nicht einmal angerührt hatte, dann stand ich auf, ging zum Tresen, um zu bezahlen und verließ den Laden, ohne mein Wechselgeld einzustecken.

2. Kapitel: Die Affenpfote

(Dienstag, 19. Oktober 2010)

Als ich am nächsten Morgen auf meinen Wecker sah, stellte ich fest, dass es schon fast elf war. Ich hatte lange, sehr lange, geschlafen. Und warum auch nicht. Niemand und nichts trieb mich. Wie ich meine Tage verbrachte und einteilte, war ganz allein meine Sache.

Naja, nicht ganz. Das klägliche Maunzen vor der Haustür erinnerte mich daran, dass mein Kater die ganze Nacht draußen gewesen war und noch kein Futter bekommen hatte. Aber wahrscheinlich hatte er sich ohnehin schon selbst versorgt. Er ist ein stattlicher Kerl – manche Leute würden ihn auch fett nennen – und leider auch ein richtiger Räuber. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass er irgendeine Beute anschleppt. So sehr ich ihn auch liebe, das finde ich ganz schrecklich, und diese kleinen Tierchen tun mir sehr leid, aber es ist nun mal seine Natur. Eine Zerstörer-Natur. Deshalb habe ich ihn auch Shiva genannt.4

Ich stand auf, zog den Rollladen hoch und blinzelte, weil mir die Sonne ins Gesicht schien. Dann ging ich hinunter und öffnete die Haustür. Mit hocherhobenem Schwanz und beleidigter Miene stolzierte Shiva ins Haus, setzte sich neben seinen leeren Futternapf und sah mich vorwurfsvoll an.

„Ja, ich weiß“, sagte ich, „ich habe ein bisschen länger geschlafen als sonst. Hier ist dein Frühstück.“

Während er sich so gierig darüber hermachte, als hätte er seit Tagen gehungert, ging ich als erstes ins Arbeitszimmer, um den Computer hochzufahren. Dann kochte ich mir einen Tee und schnitt mir eine Scheibe Brot ab. Frühstück ist nicht so mein Ding.

Während ich meine E-Mails kontrollierte, stopfte ich ganz nebenbei das trockene Brot in mich hinein und spülte es mit heißem Tee hinunter. Das ist meine tägliche Routine: Shiva füttern, Tee kochen, E-Mails lesen. Das kann mitunter eine Stunde dauern. Oder länger. Je nachdem, was sich in meinem virtuellen Postkasten befindet. Wenn das jetzt so klingt, als hätte ich jede Menge Kontakte, dann täuscht das. Ich habe lediglich viele, sehr viele, sehrsehr viele Newsletter abonniert. Und die haben alle nur ein Thema: Wie erreiche ich es, das Leben zu führen, von dem ich träume? Ich kenne sie alle, die selbsternannten Lehrer und Gurus, die einem – gegen Bezahlung natürlich – das Geheimnis verraten wollen, wie man glücklich und wohlhabend wird, wie man richtig beim Universum bestellt, wie man all das in sein Leben zieht, was man haben will. Ich kenne alle Techniken und Methoden und auch alle Geheimnisse der Wunscherfüllung, selbst die „missing links“, die bislang verschwiegen wurden und dafür verantwortlich sind, dass es bei so vielen einfach nicht klappen will. Ich weiß genau, was ich tun muss, um mein Traumauto zu manifestieren, wie ich zu einem Geldmagneten werde und auch, mit welchen Ritualen ich meinen Traumpartner anziehen kann.

Es gibt da nur ein Problem: Im Grunde will ich das alles gar nicht. Ich bin zufrieden mit meinem kleinen Ford, habe genug Geld, um mir meine Wünsche erfüllen zu können, und was den Traumpartner betrifft – nun ja, ich komme ganz gut allein zurecht. Ein Mann würde mein Leben nur unnötig verkomplizieren. Ich bin es nun mal gewohnt, nur das zu tun, was mir Spaß macht und

meinen Tagesablauf selbst zu bestimmen. Allein die Vorstellung, dass mir da jemand reinreden würde – oder sogar Forderungen stellen könnte –, macht mich schon nervös. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Aber auch das liegt lange hinter mir und ich habe mit dem Thema abgeschlossen.

Nur manchmal, wenn ich wieder so einen Traum hatte, dann wird die Sehnsucht stärker und ich frage mich, ob sie jemals erfüllt werden wird.

Ja, mein Leben ist durchaus beneidenswert. Ich habe alles – naja, fast alles –, wovon andere nur träumen können. Und das mit 27 Jahren, einem Alter, in dem andere sich noch abstrampeln müssen, um in ihrem Job Fuß zu fassen, gerade so über die Runden kommen und nur mit dem Gedanken ans nächste Wochenende und an die paar Wochen Urlaub durchhalten.

Ich dagegen habe ein Haus, so viel Geld, dass ich nicht auf einen Job angewiesen bin, und die Freiheit, mein Leben selbst zu gestalten.

Aber diese Freiheit ist teuer erkauft. Vielleicht kennst du die Geschichte von der Affenpfote. Sie erfüllt dem Besitzer drei Wünsche, aber zu einem schrecklichen Preis.5 So ähnlich ist es mir auch ergangen. Und dabei war mir nicht mal bewusst, mir überhaupt etwas gewünscht zu haben.

Während ich dabei war, die Schule zu beenden, wurde meine Mutter sehr krank. Monatelang lag sie im Krankenhaus und ich führte nebenbei auch noch zu Hause den Haushalt. Das war nicht weiter schwierig, zumal mein Vater die meiste Zeit beruflich unterwegs war. Im Grunde musste ich mich also nur selbst versorgen.

Manchmal war er wochenlang weg. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber eigentlich wusste ich gar nicht so recht, was er von Beruf war. Vertreter vielleicht. Keine Ahnung. Sehr viel verdiente er offenbar nicht, und meine Mutter hatte ihn oft gebeten, sich doch eine Stelle zu suchen, bei der mehr Geld in die Haushaltskasse kam und wo er vor allem zu Hause bleiben konnte. Aber das lehnte er ab. Er sagte immer, sein Beruf mache ihm Spaß und er genieße es zu reisen und etwas von der Welt zu sehen. Ab und zu rief er auch von unterwegs an, sagte aber nie etwas Genaues und berief sich auf das „Firmengeheimnis“, wenn wir ihn mit Fragen löcherten.

Meine Mutter sollte das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Bei jedem Besuch hatte ich den Eindruck, als sei sie irgendwie weniger geworden, wie eine Kerze, die langsam, aber unaufhörlich runterbrennt. Und dann kam der Anruf, dass sie in der vergangenen Nacht verstorben sei. Für mich brach eine Welt zusammen. Das war das unwiderrufliche Ende meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater kam zur Beerdigung nach Hause, aber auch diesmal blieb er nicht sehr lange, gerade nur, bis alle Formalitäten erledigt und meine Mutter unter der Erde war. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so einsam und verlassen gefühlt und ich hatte das Gefühl, als sei das das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann.

Aber der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten, und diesmal war es wie ein Sturz ins Bodenlose, als würde sich der Erdboden unter mir auftun. Nur wenige Wochen später, kurz bevor ich mein Studium beginnen wollte, erhielt ich die Nachricht, dass mein Vater mit seinem Auto tödlich verunglückt sei. Offenbar war er im Dunkeln von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und sofort tot gewesen.

Ich war wie versteinert. Alle Tränen hatte ich schon für meine Mutter vergossen, jetzt konnte ich nicht einmal mehr weinen. Aber was dann kam, hätte ich mir in meinen schlimmsten Alpträumen nicht ausmalen können. Ich kam mir vor wie in einem Psychodrama, und immer wieder musste ich mir sagen, dass mir das alles in Wirklichkeit passierte, so unglaublich war es. Mein Vater hatte mir nicht nur eine Lebensversicherung hinterlassen, in einer Höhe, von der mir schwindelig wurde, sondern auch ein Haus. Dieses Haus, in dem ich seither wohne. Das Haus, das er jahrelang mit seiner Geliebten bewohnt hatte, von der alle hier dachten, sie sei seine Frau.

Mein Vater hatte ein Doppelleben geführt. Kein Wunder, dass er zu Hause nicht viel Geld ablieferte, obwohl er offensichtlich sehr gut verdient hatte. Aber immerhin hatte er kein ausschweifendes Leben geführt, sondern ganz brav und bieder ein Haus abbezahlt, während wir zu Hause in einer engen Drei-Zimmer-Wohnung lebten und immer jeden Pfennig umdrehen mussten.

Außerdem hatte er eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen und mich als Begünstigte eingesetzt. Auf seine Weise musste er mich wohl doch geliebt haben. Aber vielleicht hatte er auch nur Schuldgefühle gehabt und wollte auf diese Art etwas wiedergutmachen.

In den Wochen nach seinem Tod gingen meine Gefühle für meinen Vater rauf und runter, wie auf der Achterbahn.

Ich hatte ihn geliebt, weil er eben mein Vater war und nie so streng wie andere Väter, auch wenn ich nicht allzu viel von ihm hatte.

Aber jetzt hasste ich ihn dafür, dass er uns so belogen und hintergangen hatte.

Ich trauerte um ihn und um die vertane Chance, ihn wirklich kennen zu lernen, als Vater und als Mensch. Ich konnte ihm doch nicht ganz gleichgültig gewesen sein, sonst hätte er doch nicht alles, was er besaß, mir hinterlassen. Andererseits – wen hatte er denn noch außer mir? Trotzdem, vielleicht hätte ich sogar Verständnis entwickeln können für ihn, wenn wir einander näher gewesen wären und mehr Vertrauen zueinander gehabt hätten.

Dann wieder gewannen Wut und Eifersucht die Oberhand, wenn ich daran dachte, dass wir, meine Mutter und ich, wohl doch nur eine untergeordnete Rolle in seinem Leben gespielt hatten. Auch wenn er mit dieser Frau nicht mehr Zeit verbracht hatte als mit uns, so hatte sie zumindest in materieller Hinsicht das bessere Los gezogen. Er hatte hier für sie beide ein kuscheliges Nest eingerichtet. Und war das nicht ein Beweis dafür, dass er sie auch mehr geliebt hatte als seine eigene Frau, der er vor über einem Vierteljahrhundert sein Ja-Wort gegeben hatte? Der einzige Trost, den ich hatte, war der Gedanke, dass meine Mutter nie etwas von seinem Verrat erfahren hatte. Für sie war er bis zum Schluss der gute Ehemann gewesen, der einzige Mann in ihrem Leben, der zwar selten zu Hause war, aber dennoch ein Fixpunkt, zuverlässig und anständig. Eine andere Seite hatte sie nie kennen gelernt. Und ich eigentlich auch nicht.

Dann erfuhr ich in dem Dorf, das meine neue Heimat werden sollte, so nach und nach ein bisschen mehr über ihn und seine Gefährtin. Gerüchte nur, Andeutungen, die ich mir selbst zusammenreinem musste. Denn viel wussten sie auch nicht, die Dorfbewohner, da das Haus abseits liegt und die beiden offenbar nicht sehr gesellig gewesen waren. Aber so viel ich verstand, hatte er seine Frau ganz plötzlich und unerwartet verloren.

Seine Frau. Damit war hier natürlich seine Geliebte gemeint, denn von seinem Doppelleben ahnte keiner etwas. Als ich hier auftauchte, hielt man mich für die Tochter aus einer früheren Ehe, und ich beließ es dabei. Zuerst hatte ich deshalb ein schlechtes Gewissen und fühlte mich, als beginge ich Verrat an meiner Mutter, aber mit der Wahrheit wäre schließlich niemandem gedient gewesen.

Was man sonst noch so über mich redet, wenn überhaupt, weiß ich nicht. Da ich so abgesondert lebe, dringt natürlich auch kein Klatsch zu mir durch. Mag sein, dass die Dorfbewohner mich für eigenbrötlerisch oder gar schrullig halten, weil ich mit anderen Menschen nicht viel im Sinn habe. Im Anfang hatte ich mich noch um Kontakt bemüht, aber sehr schnell gemerkt, dass wir irgendwie nicht kompatibel waren. Ich nehme an, dass meine Person mittlerweile auch längst nicht mehr von allgemeinem Interesse ist. Mag sein, dass ich sogar bereits in Vergessenheit geraten bin.

Als ich das damals dort über meinen Vater erfuhr, von seinem Verlust, kam zu den vielen widersprüchlichen Gefühlen, die ich für ihn empfand, trotz allem auch noch ein neues hinzu: heftiges Mitleid. Mehr und mehr ging mir auf, was er in den letzten Monaten durchgemacht hatte. Erst die lange Krankheit meiner Mutter, seiner rechtmäßigen Frau, und schließlich ihr Tod, und dann auch noch der seiner Geliebten. Beide Frauen waren aus seinem Leben verschwunden und hatten ihn allein zurückgelassen. Er muss ein gebrochener Mann gewesen sein und es gab keinen, der ihm in seiner Verzweiflung hätte beistehen können. Wie auch. Andere sprachen ihm wohl ihr Beileid aus, hier wie dort, aber keiner ahnte, dass es doppeltes Leid war, das er zu ertragen hatte.

Erst da kam in mir langsam der Verdacht auf, dass sein Tod vielleicht gar kein Unfall gewesen war. Aber ich stellte den

Polizeibericht natürlich nicht in Frage und hütete mich, irgendetwas von meiner schlimmen Vermutung verlauten zu lassen. Da keiner die wahre Situation meines Vaters kannte, kam auch niemand auf den Gedanken, die offizielle Version anzuzweifeln. Und wenn es nach mir geht, wird auch niemand je etwas davon erfahren. Er hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen, auch was die Umstände seines Todes betrifft. Vielleicht war es ja wirklich ein Unfall, vielleicht war er einfach nur so neben der Spur gewesen, dass seine Aufmerksamkeit gelitten hatte. Es war schlimm genug, dass ich auch ihn verloren hatte. Wie könnte ich jemals damit fertigwerden, wenn sich herausstellen würde, dass er sich mit Absicht davongemacht hat – dass er mich bewusst im Stich gelassen hat?

3. Kapitel: Die Verabredung

(Freitag, 22. Oktober 2010)

An diesem Morgen war ich nicht gut drauf. Die vielen Newsletter, die mir wieder alles Mögliche in Aussicht stellten, gingen mir langsam aber sicher auf die Nerven. Tag für Tag studierte ich sie, aber geholfen hatten sie mir bisher überhaupt nicht.

Wozu sollte ich lernen, meine Zukunft zu visualisieren? Ich hatte ja nicht einmal eine Ahnung, was ich von meinem Leben erwartete.

Was konnten mir die „Geheimnisse des Lebenserfolgs“ schon verraten, das ich nicht schon wusste? Zumindest theoretisch. Aber was „Lebenserfolg“ konkret für mich bedeutete, das war mir nicht im Geringsten klar.

Sollte ich wirklich Geld ausgeben, um zu erfahren, wie man sich glücklich denkt? Und was fange ich an mit den Tipps, wie man seine Gehirnleistung steigert?

Ich setzte ein Häkchen nach dem anderen, um alles ungelesen zu löschen. Und da ich im Computer mehr Ordnung halte als in meiner Wohnung, sah ich mir schließlich auch noch den Spam-Ordner an. Partnerschaftsvermittlung. Nein danke. Günstige Hausratversicherung. Kein Bedarf. Viagra diskret online bestellen. Weg damit.

Und dann gab es da noch eine Mail von einem a.neil. Nie gehört. Ein „Re:“ in der Betreffzeile. Typischer Trick von irgendwelchen Kriminellen, so zu tun, als hätte man schon mal Kontakt gehabt und sie würden jetzt darauf antworten, und ehe man sich versieht, hat man irgendwelche Spyware oder Schlimmeres auf dem PC. Ich bin da sehr vorsichtig und für gewöhnlich

lösche ich so etwas augenblicklich, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Warum wohl war diese Mail gleich im Spam-Ordner gelandet?

Aber aus irgendeinem Grund siegte diesmal meine Neugier. „Re: Our Date“, stand da. Ich glaube, ich habe geschlagene fünf Minuten darüber gegrübelt, wer dieser A. Neil sein könnte und wieso ich nichts von einem Date wusste. Mit wem hatte ich in den letzten Tagen geredet? Hatte ich irgendjemanden getroffen, neu kennen gelernt? Natürlich nicht. Ich rede mehr mit meinem Kater und mit mir selbst als mit anderen Leuten. Wenn ich der Frau an der Kasse im Supermarkt ein schönes Wochenende wünsche, habe ich schon das Gefühl, ich sei sehr redselig gewesen.

Hatte ich mit jemandem gechattet? Nein, das mache ich nie. Eine Mail geschrieben? Nicht dass ich wüsste.

In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, und das wegen einer Mail, die wahrscheinlich sowieso nur wieder ein rezeptfreies Angebot für Vicodin enthielt. Bin ich Dr. House?

A. Neil. Hm.

Und wenn ich die Mail doch öffne… Nein, vergiss es. Mach dich nicht unglücklich. Vermutlich handelst du dir einen Virus ein und alles, was du dir mühsam in den letzten Monaten auf deinem PC angehäuft hast, ist futsch. Oder jemand räumt dein Konto leer.

„Re: Our Date“.

Und bevor mein Gehirn einen Gegenbefehl geben konnte, klickte mein Zeigefinger auf die linke Maustaste und die Mail öffnete sich. „Sunday!“, stand da. Das war alles. Nichts weiter. Es passierte auch nichts, kein Absturz, kein dunkler Bildschirm, gar nichts. Da ich noch nie einen Virus auf meinem PC hatte, hatte ich auch keine Ahnung, wie er sich für gewöhnlich bemerkbar macht.

Aber es schien nur eine ganz normale Mail zu sein, von wem auch immer.

Ich fuhr den Computer runter und machte mich auf den Weg ins Bad, konnte aber nicht verhindern, dass es in meinem Kopf weiter ratterte und ich mit meinen Gedanken weit weg war.

A. Neil. Wer ist das? Umgekehrt ergäbe es einen Sinn: Neil A., wie Armstrong. Der Mann auf dem Mond.

"That's one small step for man, one giant leap for mankind."6

Welche Bedeutung hätte jetzt ein Date für mich – wäre das ein kleiner Schritt oder ein riesiger Sprung? Ein Date – aber ganz sicher nicht mit Neil Armstrong, der inzwischen ein Tattergreis sein musste. Wenn er überhaupt noch lebte. Obwohl es vielleicht doch auch ganz interessant wäre. Falls er noch lebte, natürlich.7 Vielleicht würde er mir ja ganz im Geheimen gestehen, dass die Mondlandung doch nur eine Hollywood-Inszenierung war.

Meine Gedanken fingen an konfus zu werden. Aber das ist ja bei mir keine Seltenheit.

„Sunday!“

Das war übermorgen. Aber war überhaupt dieser Sonntag gemeint? Und wenn ja, wo? Und um welche Uhrzeit?

Während ich mich auszog, ließ ich das Wasser der Dusche laufen, weil es immer ziemlich lange dauert, bis es endlich warm wird.

Geistesabwesend schaltete ich das Radio ein und hörte „Sentimental Journey“ von Ringo Starr: „…seven, that’s the time we leave, at seven…“

Ich zuckte zusammen. Es war wie ein Déjà-vu. War mir das nicht vor ein paar Tagen auch schon passiert, dass eine zufällige Liedzeile genau zu meinen Gedanken passte – ja, auf meine Gedanken antwortete ?

„ Jetzt hör aber auf! “, rief ich mich laut und energisch zur Ordnung. „Du musst nicht immer alles auf dich beziehen und in allem ein Zeichen sehen! Das grenzt ja schon an Paranoia! Zufall, reiner Zufall, sonst nichts.“

Aber wie so oft glaubte ich mir nicht wirklich.

Ich ließ mir das heiße Wasser über den Körper laufen und beschloss, die ganze Sache einfach abzuhaken, bevor ich noch durchgedrehter wurde, als ich bereits war. Die Mail war vermutlich einfach aus Versehen bei mir gelandet. Und außerdem – seltsam, dass mir der Gedanke erst jetzt kam – außerdem konnte ich doch darauf antworten und um eine Erklärung bitten. Oder um nähere Angaben, wenn ich denn tatsächlich aus unerfindlichen Gründen doch gemeint war.

Das war überhaupt die beste Idee. Ich beeilte mich jetzt fertig zu werden, lief ins Arbeitszimmer und konnte es kaum abwarten, bis der Computer wieder hochgefahren war. Ins Netz gehen, Mails aufrufen. Spam-Ordner. Leer. Hatte ich die Mail gelöscht? Nein, das hatte ich ganz sicher nicht getan. Gelesene Mails. Nichts. Ich klickte den Papierkorb an. All die gelöschten Newsletter. Aber keine Mail von a.neil.

Mir wurde heiß und ein bisschen übel. War ich dabei, endgültig den Verstand zu verlieren? Hatte ich mir das Ganze nur eingebildet?

Vielleicht sollte ich doch noch mal diesen Psychiater anrufen und einen neuen Termin abmachen. Mich vielleicht auch auf eine langwierige und erschöpfende Therapie einstellen. Ich hörte immer

wieder eine Stimme in meinem Kopf, die mich zurechtwies. Ich bekam Antworten von irgendwelchen Songs, die zufällig im Radio gespielt wurden, und ich las E-Mail, die gar nicht da waren. Und außerdem – außerdem hatte ich ja sowieso das Gefühl, nicht von dieser Welt zu sein und nicht hierher zu gehören. Das reichte doch für eine lebenslange Therapie. Ich war eine Goldgrube für jeden Psychiater.

Gut, dass niemand in meiner Nähe war und hören konnte, wie ich anfing laut und hysterisch zu lachen. Nur Shiva, der faul auf meinem Sofa lag, hob einmal kurz den Kopf, sah mich verständnislos an und räkelte sich dann, bis er eine bequemere Schlafposition gefunden hatte.

„Weißt du was, Shiva“, sagte ich zu ihm und ignorierte sein Desinteresse, „das ist ja überhaupt des Rätsels Lösung. Entweder ich bin verrückt, schizophren, paranoid oder wie man das sonst noch nennen mag, oder ich bin wirklich von einem anderen Stern. In jedem Fall sollte ich die Dinge einfach so hinnehmen, wie sie erscheinen, und aufhören mich zu wundern oder mir Gedanken zu machen. Okay. Roy Black meint also, ich sei gar nicht allein, und die nicht vorhandene E-Mail erinnert mich an das Date am Sonntag, von dem ich gar nichts weiß, um sieben, sagt Ringo. Was meinst du, soll ich mich darauf einstellen?“

Aber Shiva gähnte nur ausgiebig und gab mir keine Antwort. Vermutlich hätte es mich nicht einmal mehr gewundert, wenn er „ja“ gesagt hätte. Oder auch „nein“. Woher soll ich wissen, was für eine Meinung dieser Kater in Bezug auf meine Probleme hat.

Den Rest des Tages verbrachte ich in altgewohnter Routine: Mittagessen (heute gab es chinesisches Gemüse mit Nudeln), Geschirr in die Spülmaschine räumen, zum Einkaufen fahren (nicht dass ich etwas brauchte, aber es lieferte mir einen Vorwand,

das Haus für ein paar Stunden zu verlassen), ein paar Spiele am Computer, und um kurz nach acht wechselte ich vom Monitor zum Fernseher, um mir meine Lieblingsserien anzusehen und dazu ein Glas Wein zu trinken (oder mehrere) und Chips zu futtern.

So gesehen war es ein Tag wie mehr als zweitausend Tage vorher, und aller Wahrscheinlichkeit würden auch die etwa zwanzigtausend Tage, die vielleicht noch vor mir lagen, nicht anders aussehen. Es sei denn, es würde sich noch etwas grundlegend in meinem Leben ändern.

Man kann ja nie wissen.

4. Kapitel: Beruf und Berufung

(Samstag, 23. Oktober 2010)

Für die meisten Leute bedeutet das Wochenende, dass sie endlich zwei Tage frei haben und sich von ihrer Arbeit erholen können. Man hört das ja auch immer von den Moderatoren im Radio: Leute, es ist Mittwoch, noch zwei Tage, dann habt ihr es geschafft. Donnerstag – das Wochenende schon fast in Sicht! Und ab Freitagmorgen läuft der Countdown: noch acht Stunden, sechs…vier…zwei…gleich, gleich könnt ihr endlich nach Hause! Und was tun die Leute da? Sie tauschen den Bürostuhl gegen den Sessel ein und den Computerbildschirm gegen den Fernseher. Was für ein Leben.

Ich meine das weder herablassend noch moralisierend. Im Prinzip ist mir das ja gar nicht so fremd. Mein Tagesablauf gestaltet sich doch ganz ähnlich monoton: Aufstehen. Computer. Essen. Einkaufen. Computer. Essen. Fernseher.

Aber ich habe mir dieses Leben selbst ausgesucht. Ich brauche diese Routine, sie gibt mir einen gewissen Halt. Ich mache das alles ganz freiwillig und es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen Wochenende und dem Rest der Woche. Außer dass ich am Sonntag nicht zum Einkaufen fahren kann.

Aber was ich echt deprimierend finde, ist die Vorstellung, den größten Teil des Lebens mit einer Arbeit zu verbringen, die einem zuwider ist, immer nur aufs Wochenende oder den Urlaub zu warten und dann auch nur die Zeit totzuschlagen, weil man mit sich nichts anfangen kann. Ich frage mich, warum die Leute sich nicht einen Beruf aussuchen, der sie erfüllt und glücklich macht.

Ich hatte mal so etwas wie eine Freundin und sie jammerte

ständig über ihren Job, ihren Chef, ihre Kollegen, über die miese Bezahlung – eigentlich über alles. Lange Zeit habe ich mir das alles geduldig und verständnisvoll angehört. Schließlich wollte ich gern ihre Freundin sein. Aber eines Tages war selbst ich es leid, immer dieselbe Leier zu hören und fragte sie, warum sie das nicht änderte, warum sie sich nicht eine Arbeit suchte, die ihr Spaß machte. Zuerst war sie sprachlos. Dann hat sie mich angesehen mit dieser Mischung aus Ärger, Neid und Überheblichkeit und gesagt, ich hätte ja keine Ahnung, wie das wirkliche Leben aussieht.

„Du hast gut reden“, meinte sie bitter, „du bist ja nicht darauf angewiesen, dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du tust den lieben langen Tag nichts anderes als das, was dir gerade in den Sinn kommt. Aber unsereinem wird nichts geschenkt! Ich habe niemanden, der meine Miete zahlt und dafür sorgt, dass etwas auf den Tisch kommt. Und wo kämen wir denn hin, wenn alle so in den Tag hinein leben würden wie du? Das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken, wir haben alle unsere Pflichten zu erfüllen! Aber davon hast du ja keine Ahnung. Du kannst da doch gar nicht mitreden. Und ausgerechnet du willst mir Vorschriften machen?“

Vorschriften machen – das war das letzte, was ich im Sinn hatte. Ich würde gern sagen, dass ich nur ihr Bestes wollte. Aber vermutlich ging mir ihre Jammerei nur einfach langsam auf die Nerven und ich wollte nicht mehr durch ihre negative Einstellung jedes Mal selbst total runtergezogen werden.

Danach war unser Verhältnis ziemlich gestört und wir sahen uns nicht mehr sehr oft. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie geheiratet und ihren Beruf an den Nagel gehängt hat. Jetzt hat sie jemanden, der die Miete zahlt und dafür sorgt, dass etwas auf den Tisch kommt. Ich hoffe, dass sie jetzt glücklicher ist. Ich wünsche es ihr wirklich.

Es hat mir ja auch zu denken gegeben, was sie gesagt hat. Stimmt es, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist? Besteht es tatsächlich vor allem aus Pflichten? Wenn ja, aus welchen? Wem gegenüber? Und wer bestimmt darüber?

Damals habe ich angefangen, all diese Selbsthilfebücher zu lesen und diese zahllosen Newsletter von Selfhelp-Gurus zu abonnieren. Ich hatte gehofft, endlich Antworten zu finden auf die Frage, welchen Sinn das Leben hat. Nein, nicht das Leben – mein Leben.

Diese Frage habe ich mir schon als Kind häufig gestellt, ohne eine Antwort zu finden. Ich hoffte, dass sich alles von allein ergeben würde, wenn ich erst einmal erwachsen wäre. Es kam mir so vor, als würden die großen Leute sich diese Frage gar nicht mehr stellen, also mussten sie doch bereits die Antwort kennen. Aber in der Schule erfährt man nichts darüber und meine Eltern waren mir auch keine große Hilfe. Als ich einmal versuchte, dieses Thema anzuschneiden, meinte meine Mutter leichthin, ich solle mir nicht so viele Gedanken machen. „Das wird sich alles finden“, tröstete sie mich. „Mach erst mal die Schule fertig, dann studierst du, und eines Tages wird das für dich gar keine Frage mehr sein.“

Aber als ich mit der Schule fertig war und gerade mit meinem Studium beginnen wollte, starben meine Eltern und ich war ganz allein auf der Welt. In den ersten Wochen und Monaten war ich wie gelähmt und musste doch so viel erledigen, mit dem Nachlass, der Wohnung und dem Haus, und ich funktionierte einfach nur wie ein Roboter und war dankbar für alles, was mir jemand abnahm. An ein Studium war gar nicht zu denken. Nicht dass ich es bedauerte, ich war eher erleichtert, dass ich noch einen Aufschub bekommen hatte. Ich hatte mich für ein Lehrerstudium entschieden, weil das die meisten Mädchen aus meinem Kurs gewählt

hatten, aber im Grunde hatte ich gar keine Lust dazu. Ich hatte keine Ahnung, was ich werden wollte. Und ich weiß es auch jetzt noch nicht.

Mein Vater hat mich ja so gut versorgt zurückgelassen, dass ich nicht darauf angewiesen bin, Geld zu verdienen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Glück oder ein Unglück ist. Wer weiß, vielleicht hätte sich alles ganz anders entwickelt, wenn ich gezwungen gewesen wäre, mich für irgendeinen Beruf zu entscheiden. Ich hätte aktiv werden müssen, hätte studieren oder irgendeine Ausbildung beginnen müssen. Und dann hätte ich auch einen Antrieb gehabt, ein Ziel, das meinem Leben einen Sinn und eine Richtung gegeben hätte.

Irgendwie hoffe ich noch immer auf so ein Aha-Erlebnis, das mir endlich die Augen öffnet und mir offenbart, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Eigentlich beschäftige ich mich Tag und Nacht damit. Ich lese Bücher und höre CDs, gebe viel Geld aus für E-Books, Audiobooks und Selbsthilfe-Kurse im Internet. Ich sammle Informationen wie andere Leute Briefmarken, und bei jedem neuen Autor, den ich entdecke, hoffe ich, dass er die Weisheit und den großen Durchblick hat, um mir den Weg zu zeigen.

Bisher hat es bei mir aber noch nicht „klick“ gemacht. Ich lebe noch immer in so einer Art Zwischenzeit und warte auf den „Eines-Tages“-Tag, von dem meine Mutter damals gesprochen hat. Vielleicht bin ich ja jetzt noch immer nicht erwachsen genug.

Es gibt allerdings sogar Kinder, die bereits sehr früh wissen, was sie einmal werden wollen. Das sind oft sehr große und auch sehr schöne Ziele und sie können es kaum erwarten, endlich erwachsen zu werden. Sie malen sich eine wunderbare Zukunft aus, in der sie als Star von allen bewundert werden, große

Entdeckungen machen oder mit dem, was sie gern tun, viel Geld verdienen. Und ihre Eltern lächeln nachsichtig und sagen „ja, ja“, aber in Wirklichkeit halten sie diese Visionen für Kinderträume und Luftschlösser. Wenn es dann so weit ist und ihre Sprösslinge in das Leben entlassen werden, wie es auf Entlassungsfeiern so gern genannt wird, halten die „Großen“ es für selbstverständlich, dass die „Kleinen“ jetzt ihre Träume begraben und sich für einen vernünftigen Beruf entscheiden. Dann wird das Mädchen, das immer von den „Brettern, die die Welt bedeuten“ geträumt hat, sich damit begnügen müssen, welche im Baumarkt zuzuschneiden und zu verkaufen. Und der Junge, der einmal ein berühmter Maler werden wollte, wird tagein, tagaus Wände und Fassaden anstreichen, anstatt seine wunderbaren Fantasien auf der Leinwand zum Leben zu erwecken.

Wissen die Eltern eigentlich, was sie ihren Kindern damit antun? Mir ist klar, dass schon andere vor mir darüber nachgedacht und dieses Verhalten kritisiert haben. Größere Geister als ich, wie zum Beispiel Robert Musil, der in seinem Buch ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘ geschrieben hat: „Die Erwachsenen begehen eine barbarische Sünde, indem sie das Schöpfertum des Kindes durch den Raub seiner Welt zerstören, unter herangebrachtem, totem Wissensstoff ersticken und auf bestimmte, ihm fremde Ziele abrichten.“8

Aber auch mir tut es richtig weh, wenn ich daran denke, wie viele Talente und Begabungen wohl verkannt und vergeudet werden, abgetan als Kinderträume oder gar Hirngespinste, die mit dem wirklichen Leben nicht zu vereinbaren sind. Und ich freue mich immer, wenn ich mal Berichte lese, wie jemand allen

Widerständen zum Trotz unbeirrt seinen Weg gegangen ist und sein Ziel, das eigentlich unerreichbar zu sein schien, dann schließlich doch verwirklicht hat.

So wie Neil Armstrong und sein Spaziergang auf dem Mond. Wie jammerschade, dass diese Geschichte mit seinem Nachbarn wohl doch nur ein Hoax war. Was für eine köstliche Vorstellung, dass ihn ein Kindheitserlebnis motiviert haben könnte, ein zu der damaligen Zeit ganz und gar unmögliches Ziel anzustreben und gleichzeitig damit einem frustrierten Mann zu seinem Vergnügen zu verhelfen! 9

5. Kapitel: Lernerfahrungen

(Samstag, 23. Oktober 2010)

Neil Armstrong. Das erinnerte mich wieder an a.neil und die Mail.

Obwohl ich mir vorgenommen hatte, nicht weiter darüber nachzudenken, lauerte der Gedanke ständig in meinem Hinterkopf.

Heute war Sonnabend und ich beschloss, auf den Markt zu fahren. Ich hatte zwar gestern erst eingekauft, aber es war immer eine Möglichkeit mal rauszukommen. Obwohl ich seit Jahren allein lebe und niemand da ist, der mir Vorschriften machen könnte, habe ich dennoch immer das Gefühl, ich müsse mich rechtfertigen für alles, was ich tue oder nicht tue. Wenn ich mich mal wieder stundenlang an einem Computerspiel festgebissen habe, weil ich unbedingt den nächsten Level schaffen wollte, sagt diese Stimme in mir: ‚Nun reicht es aber, jetzt mach endlich mal etwas Sinnvolles und Vernünftiges.‘

Aber meistens fällt mir nichts ein, was sinnvoller sein könnte als zu spielen, und dann mache ich trotzdem einfach weiter, wenn auch mit einem Gefühl, als würde ich etwas Verbotenes tun.

Ich weiß, dass es ein Teil von mir selbst ist, mit dem ich mich da auseinandersetzen muss. Möglichweise hat Freud ja recht, dass ich die Wertvorstellungen meiner Eltern verinnerlicht habe und sich dieses Über-Ich jetzt als eine Art Kontrollinstanz in mein Leben einmischt. Tatsächlich schafft es diese Stimme oft genug, dass ich Schuldgefühle habe, wenn ich mich über seine Anordnungen hinwegsetze. Aber dann frage ich mich, was denn andere Leute – die normalen Menschen – tun, wenn sie Freizeit haben. Oder was sie tun würden , wenn sie so viel Zeit für sich hätten wie

ich. Die Antworten sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Es gibt Leute, die tun nichts lieber als im Garten zu wühlen oder am Auto zu schrauben. Andere wieder ziehen kultivierte Tätigkeiten vor, wie lesen, musizieren, malen, ins Theater oder Konzert gehen. Und es soll sogar Frauen geben, deren ganzes Glück es ist, ihr Haus zu putzen, aufzuräumen und zu dekorieren, bis es da aussieht wie in den Ausstellungsräumen eines Möbelhauses.

Macht es einen Unterschied, was man lieber tut? Ist Gartenarbeit wertvoller als ein Konzertbesuch? Oder umgekehrt? Wer setzt die Maßstäbe? Wem würde es nützen, wenn ich mein Haus aufräumen würde, statt am Computer zu sitzen? Mir gefällt es so, wie es ist. Oder auch nicht, aber das liegt nicht an der Unordnung. Und wenn ich die Zeit mit Unkraut zupfen verbringen würde? Auf meinem Grundstück haben alle Pflanzen dieselbe Daseinsberechtigung und der nächste Nachbar ist weit genug weg, so dass sich keiner beschweren kann.

Es gibt da so ein Sprichwort, das besagt: „Die Lebensspanne ist dieselbe, ob man sie lachend oder weinend verbringt.“ Das stimmt wohl. Und sie ist auch dieselbe, ob man sie nun mit Spielen oder mit Arbeiten verbringt. Naja, vielleicht doch nicht. Laut Albert Einstein ist ja alles relativ und es gibt schon gewisse qualitative Unterschiede.10

Ich bin mir nicht sicher, ob Einkaufen nun so viel sinnvoller und vernünftiger ist als am PC zu sitzen, aber ich hatte mir nun

mal vorgenommen, zum Markt zu fahren.

Ich ermahnte also Shiva, sich zu benehmen, während ich weg war, packte meinen Einkaufskorb auf den Rücksitz des Autos und fuhr los. Ganz automatisch wollte ich das Radio einschalten, aber im letzten Moment zuckte ich zurück, als wäre der Knopf glühend heiß. Womöglich lief gerade jetzt wieder so ein Lied, in dem ich dann irgendeine Botschaft vermutete, und dann wären meine Gedanken wieder stundenlang damit beschäftigt. Das wäre das letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. Schließlich war ich losgefahren, um mich abzulenken. Also schaltete ich auf CD um und ließ mich von Mozart berieseln. Soll ja die Denkleistung erhöhen, habe ich gelesen.11

Die Stadt war voll, wie immer am Markttag, aber ich hatte noch nie Probleme, einen Parkplatz zu finden. Das ist so ziemlich das einzige, was bei mir tatsächlich funktioniert, obwohl ich mich seit Jahren im kreativen Visualisieren übe. Dabei stelle ich mir den Parkplatz nicht einmal vorher vor. Ich gehe einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass er da ist. Manchmal nehme ich allerdings auch die Hilfe von den Engeln in Anspruch. Es heißt ja, dass man sie um alles bitten kann und dass sie keinen Unterschied machen zwischen großen und kleinen Aufgaben. Aber sie wollen halt gefragt werden. Wenn es dann so aussieht, als wären tatsächlich alle Plätze belegt, sage ich ihnen: „ Hallo? Ihr wisst doch, dass ich mein Auto hier abstellen muss, sorgt also bitte für einen freien Parkplatz.“ Und schon fährt irgendjemand aus seiner Parklücke raus und macht Platz für mich. An diesem Morgen fand ich den freien Platz aber auf Anhieb.

Der Markt findet in der Hauptstraße statt, die zweimal in der Woche zu diesem Zweck für den Autoverkehr gesperrt ist. Man geht also am zweckmäßigsten an der einen Seite runter und an der anderen Seite wieder zurück, dann hat man alle Stände gesehen. Das ist praktisch.

Es ist für mich immer wieder ein seltsames Gefühl, mich in einer Menschenmenge zu bewegen. Ich kann mir dabei so gar nicht vorstellen, dass ich wirklich eine von ihnen bin. Es kommt mir oft so vor, als hätte ich eine Hülle um mich herum, die mich unsichtbar macht, denn manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt wahrgenommen werde. Ich bin in all den Jahren hier niemals angesprochen oder auch nur gegrüßt worden – von den Verkäufern mal abgesehen – und ich habe selbst auch nie ein bekanntes Gesicht entdeckt. Es ist jedes Mal wieder, als sei ich zum ersten Mal in dieser Stadt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich mir Gesichter ganz schlecht merken kann. Deshalb sehe ich mir im Fernsehen auch am liebsten Serien an. Da sind mir die Personen vertraut und ich weiß vorher, wer die Guten und die Bösen sind. In Filmen kann es vorkommen, dass ich im Laufe der Handlung nicht mehr weiß, wer nun wer ist, besonders wenn sich die Leute vom Typ her sehr ähnlich sind.

Vor mir ging eine junge Frau mit ihrem kleinen Sohn, der vielleicht vier oder fünf Jahre alt war. Er zerrte seine Mutter zu einem Obststand und hatte dort Erdbeeren entdeckt. Erdbeeren im Oktober. Was für eine lange Reise die wohl hinter sich hatten. Die roten Früchte hatten es ihm angetan.

„Erdbeeren!“, jubelte er, „ich will Erdbeeren!“

Und natürlich sagte seine Mutter nein. Ich beobachte das häufig. Die Eltern haben den Einkaufswagen voll mit Sachen nach ihren Bedürfnissen, einschließlich Alkohol und Zigaretten, aber

wenn das Kind etwas haben will, heißt es nein , und oft genug sehen sie gar nicht mal hin. Gut, Kinder sind oft unersättlich, sie wollen alles haben, was sie entdecken und erliegen jeder Verführung. Vielleicht sagen die Eltern deshalb immer schon automatisch und vorbeugend nein, um jede Diskussion im Keim zu ersticken.

Die Frau blieb an dem Stand stehen, kaufte Pfirsiche und Äpfel und schickte sich an zu bezahlen.

„Erdbeeren!“, jammerte das Kind, „ich will Erdbeeren!“

„Nein“, sagte seine Mutter hart.

„Erdbeeren!“, schrie der Junge, „ich will Erdbeeren!“

Einige Passanten schüttelten missbilligend die Köpfe und ich konnte buchstäblich ihre Gedanken lesen: So ein ungezogenes Kind, dem fehlt mal eine Tracht Prügel. Man sollte sich keine Kinder anschaffen, wenn man sie nicht erziehen kann.