9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

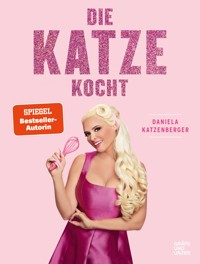

Der Spiegel spricht von der "blondesten Medienkarriere des Jahres", für die Bunte ist sie Deutschlands neues Phänomen. Wer ist diese Frau, die rundum für Aufsehen sorgt? Wasserstoffblondierte Kunsthaarmähne, cappuccinofarbene Studiobräune und Doppel-D-Silikon-Busen. An "der Katze" scheint wenig echt zu sein, trotzdem kommt sie bestechend authentisch und ehrlich rüber. Ihre Sprüche sind legendär und wenn sie redet, trägt sie das Herz auf der Zunge. Offenherzig und unbeschwert wandelt die Katze durchs Leben - kaum zu glauben, dass in ihrem Leben schon viel Mist passiert ist. Davon erzählt sie hier zum ersten Mal. Und davon, wie sie es trotzdem geschafft hat, die zu werden, die sie ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Über die Autorin

Daniela Katzenberger, 1896 in Ludwigshafen geboren, weiß sich als gelernte Kosmetikerin mit tätowierten Augenbrauen und falschen Fingernägeln in Szene zu setzen. So wurde ihr Werdegang zunächst bei der VOX Doku-Soap GOODBYE DEUTSCHLAND! – DIE AUSWANDERER begleitet, bis sie 2010 ihre eigene Sendung DANIELA KATZENBERGER – NATÜRLICH BLOND bekam. Auf Mallorca eröffnete »die Katze« im selben Jahr das Café Katzenberger, das heute so berühmt ist wie der Ballermann.

Daniela Katzenberger

Sei schlau, stell dich dumm

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2011/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Titelbild: Daniela Katzenberger 2010 – All rights reserved –

vermarktet durch RTL Interactive GmbH im Auftrag der 99pro media gmbh

Foto Umschlag: © Stefanie Schumacher WWW.SCHOKO-AUGE.DE; © VOX 2011

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau

Fotos Bildtafelteil: privat; Kommunionsbilder: © Fotostudio BACKOFEN LUDWIGSHAFEN; Bild 19-25: © Stefanie Schumacher WWW.SCHOKO-AUGE.DE; © VOX 2011

E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-8387-1128-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Ich bin gern eine Tussi.Das ist doch kein Schimpfwort.

Daniela Katzenberger

Inhalt

Aus dem Leben einer Katze

Die zehn Gebote der Katze

Das kleine Schönheits-1x1

Wer ist Proust?

Das Katz-o-Meter

Die Katzenmutter erzählt

Die Katzenpfleger

Wie man eine berühmte Katze wird

Sprüche von Daniela Katzenberger

Aus dem Leben einer Katze

Ein Träumchen

Eine Hochzeit ganz in Weiß – und zwar mit dem ganzen Tamtam: vier schicke Schimmel, weiße Kutsche, süße Blumenmädchen (am besten in Pink!). Und ich mittendrin mit einem Spitzen-Seiden-Schleifen-Kleid à la Sissi mit meterlanger Schleppe und Krönchen im Haar. Wenn nicht ich, wer denn dann, bitte? Da ich von Haus aus zur Spezies »Mehr ist besser« neige, müsste das doch einer der absoluten Kitsch-Höhepunkte in meinem Leben werden.

Stopp, stopp, stopp. Wann immer es so weit sein wird, ich will keine große Hochzeit! Viel zu viele Menschen heiraten nicht nur einmal im Leben. Oft genug gibt es zweite Ehen, dritte Ehen, vierte Ehen. Das sind einfach Tatsachen, die mein romantisches Bild von der lebenslangen Verbindung zerstört haben. Deswegen widerstrebt mir eine pompöse Hochzeit. Hinzu kommt, dass es einige Leute geben wird, die der Meinung sind, mitreden und mitentscheiden zu können. Und bevor ich das Risiko eingehe, dass der schönste Tag in meinem Leben in Stress ausartet, hätte ich es lieber ganz schlicht und klein. Wann immer es also so weit sein wird – ich gebe die Hoffnung auf meinen Traummann nicht auf –, werde ich im ganz kleinen Kreis, am allerallerbesten nur ER und ICH, heiraten. Dann kann mir auch niemand den Tag kaputtmachen.

Mein Name ist Daniela Denise, also Doppel-D. Das kann man sich im Zusammenhang mit mir doch leicht merken. Und mit Daniela Denise habe ich noch echt Glück gehabt. Mein Papa wollte eigentlich Sandra. Wäre auch okay gewesen. Aber meine Mutter, Achtung: festhalten!, wollte mich Chantalle nennen. CHANTALLE! Bei aller Liebe, das hätte mir doch kein Mensch geglaubt, das wäre echt eine satte Portion zu viel des Guten gewesen. Eine Tussi wie ich, und dann Chantalle. Mehr geht nicht.

Jetzt habe ich einen halbwegs anständigen Namen, und nur der Rest von mir ist bekloppt.

Mit den Namen ist das sowieso so eine Sache. Unser Klingelschild sah immer aus wie das von einer Wohngemeinschaft, denn meine Schwester Jennifer heißt Frankhauser (wie ihr Papa), ich bin die Katzenberger (wie mein Erzeuger), meine Mama Iris ist die Frau Klein (wie ihr Ehemann). Der Opa sagt immer zur Mama: »Wie heißt du noch gerade? Ach, ist ja auch egal, Hauptsache, Iris!« Eine der wenigen Konstanten in ihrem Leben.

Der Mulubenko

Mein leiblicher Vater ist ein Zigeuner. Ich weiß, ich weiß, das ist politisch nicht korrekt und müsste eigentlich Sinti oder Roma heißen. Oder fahrende ethnische Minderheit. Aber solange mein Vater, der übrigens Jürgen heißt, sich selbst als Zigeuner bezeichnet, ist das ja wohl okay! Er muss schließlich selbst am besten wissen, was er ist und wie er genannt werden will!

Viele Erinnerungen habe ich nicht mehr an ihn, weil er uns sehr früh verlassen hat. Ich war kaum älter als drei Jahre, als er ging. Aber ich glaube mich erinnern zu können, dass er immer gesagt hat: »Seine Kinder schlägt man nicht, nur seine Frau, wenn sie frech war.«

Ich weiß nicht, ob meine Mutter frech gewesen ist. Wir Kinder haben nie richtig viel mitbekommen. Vor unseren Augen ist nichts passiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er es getan hat. Manchmal sah die Mama gar nicht gut aus und war dann auch immer so traurig. Uns, meinen Bruder Tobias und mich, hat er aber nie angerührt. Mit dem Pantoffel hat er manchmal ausgeholt und immer gedroht. Und dann nach uns geworfen. Aber getroffen hat er nie. Er hat immer gerufen: »Der Mulubenko kommt, dann werdet ihr schon sehen! Wartet ab, bis er euch holt, der Mulubenko.« Das ist zigeunerisch und bedeutet »Mann mit Ziegenfuß«. Davor hatten wir Kinder natürlich große Angst. Wer will denn schon einen komischen fremden Mann mit Ziegenfuß zu Hause haben? Dann sind wir schnell in unser Zimmer und haben uns zusammen unter der Bettdecke verkrochen.

Bis ich zwölf Jahre alt war, habe ich mir mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt. Und das war gut so, denn so hatten wir zumindest uns, wenn es nebenan wieder ein bisschen lauter wurde.

Manchmal hat mein Vater ohne Vorwarnung – einfach so, wenn’s ihm mal wieder nicht geschmeckt hat – mit seinem Essen um sich geschmissen. Zack, wurde der Teller Ravioli an die Wand gepfeffert. Zugegeben, meine Mutter war und ist nicht die beste Köchin (Das hat sie leider an mich vererbt. Liegt kochen eigentlich in den Genen? Muss mal meinen Bio-Lehrer fragen, wenn ich ihn mal wieder sehe.), aber deshalb muss das Essen ja nicht gleich fliegen lernen. Vater war einfach unheimlich jähzornig – und meine Mutter hat es immer abbekommen.

Einmal war ich mit meiner Mama sogar für ein paar Tage im Frauenhaus. Die hatte meinen Bruder und mich gepackt, als es mal wieder ganz schlimm wurde mit meinem Vater, und dann sind wir dahin. Ich kann mich kaum noch erinnern, weil ich ja noch so klein war, aber aus Erzählungen weiß ich, dass wir nach einer knappen Woche zurück sind. Ich glaube, meiner Mutter ist das Geld ausgegangen. Die kümmern sich da zwar um einen, aber über kurz oder lang braucht man eigenes Geld. Das ist bestimmt auch der wahre Grund, weshalb die meisten Frauen wieder zu ihren Männern zurückgehen, obwohl sie die doch gerade verlassen wollten. Das Geld ist schuld!

Heute habe ich zu meinem Vater überhaupt keinen Kontakt mehr. Und das ist auch gut so. Als kleines Kind habe ich mich sogar mal mit dem Gürtel vom Bademantel ans Bett gefesselt, weil ich nach der Trennung auf gar keinen Fall zu ihm wollte. Aber ich musste trotzdem immer hin, von wegen Besuchsrecht und so. Bock darauf hatte ich nie.

Auf Nimmerwiedersehen

Beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich vierzehn Jahre alt. Und das war alles andere als eine schöne Begegnung. Mit vierzehn ist man ja noch volle Kanne in der Pubertät, hat mit sich, seinem Körper und dem Rest der Welt echt genug Probleme. Das ist so die Zeit, wo du manchmal denkst, du bist ganz unten angekommen und dann kommt jemand vorbei und leiht dir eine Schaufel.

Genauso habe ich mich damals gefühlt. Mies, frustriert – ein Teenager halt. Und dann steht der Herr Möchtegern-Vater, der sich nie um mich gekümmert hat, zwar nicht mit einer Schaufel, aber mit saudummen Sprüchen vor dir. Das braucht man wirklich wie ein Loch im Kopf.

Unser Treffen fing schon so richtig doof an. Bevor er mich überhaupt begrüßt hatte, steckte Vater sich den Daumen in den Mund, um mir dann mit mächtig viel Spucke darauf (pfui Deibel), ziemlich grob meinen Kajal-Strich unterm Auge wegzuwischen. Da war ich ja schon komplett bedient. Und wenn man dann denkt, danke, das war’s, dicker kann’s jetzt auch nicht mehr kommen – Irrtum, er setzte gleich noch einen drauf. Er glotzte auf mein T-Shirt und motzte: »Stell deine Brüste nicht so auf!«

Ich meine, das muss man sich mal vorstellen! Ich fand meinen zarten Sprießbusen, der sich noch nicht endgültig für Form und Größe entschieden hatte, eh nicht so sonderlich toll. Irgendwie erinnerten mich diese Knospen an Granatsplitter. Oder andersrum gesagt, so stellte ich mir in meinem Kindergehirn Granatsplitter vor (ist ja nicht so, als ob ich die schon mal in echt gesehen hätte – war ja weder beim Bund noch im Bombenräumkommando).

Auf jeden Fall fand ich diese beiden Dinger da auf meiner knochigen Brust alles andere als schön und konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie jemals schön werden könnten. Hätte mir jemand damals eine Mini-Granatsplitter-Busen-Amputation angeboten, ich hätte sofort Ja gesagt.

Ich war also todunglücklich – und dann beschimpft dich der eigene Vater. Na super, stärkt unheimlich das Selbstbewusstsein. Eigentlich wundere ich mich bis heute, dass ich nach dieser Geschichte noch so ein tolles Verhältnis zu meinen beiden Boops habe. Ich habe später ja auch in Form und Größe nachgeholfen. Aus den Splittern sind mittlerweile echte Bomben geworden.

Aber mit meinem Vater wollte ich seit jener Begegnung vor zehn Jahren auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich bis heute auch nicht.

Mama im Puff

Nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, hat sich Mama kräftig für uns Kinder ins Zeug gelegt, um uns durchzubringen. Das imponiert mir bis heute. Sie hat tagsüber geputzt und abends gekellnert. Und zwischendurch ging sie immer wieder in den Puff.

Das war für mich als Kind nicht so leicht zu verstehen, was die Mama da genau macht. In dem Alter hat man als Kind zwar noch keine richtige Ahnung davon, was da so abläuft, aber irgendwie doch schon ein Gespür, dass die Leute hinter unserem Rücken getuschelt haben (was sie übrigens bis heute tun). Und dass die Huren, Transvestiten und Dominas anders als andere Menschen waren, die ich kannte – das habe ich auch ziemlich schnell gemerkt.

Meine Mama hat im Puff aber nicht so gearbeitet, wie jetzt alle denken werden – sie hat den Mädels (und den Jungs in den Kleidern) die Nägel gemacht. Da ist sie bis heute ganz groß drin. Ich weiß schon, von wem ich das habe: Die Macke mit den langen Nägeln, dem kompletten Make-up, den gemachten Haaren, das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn Mama heute an meinem Look rummäkelt, sage ich nur: »Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!« Dann ist Ruhe im Karton, wenn auch garantiert nicht allzu lange.

Obwohl sie also eigentlich drei Jobs hatte, nahm sich Mama so oft wie möglich Zeit für uns. Wie gesagt, so oft wie möglich – und es war nicht allzu oft möglich. Aber der Wille zählt. Dann ging es meistens ins Kino. Und danach einen Burger essen. Das war bei uns so Tradition. Und davon hatten wir nicht gerade viel. Ich weiß gar nicht, was ich toller fand – die leckeren Burger oder die tolle Spielecke, die es dort gab. Da konnten mein Bruder und ich uns ewig aufhalten. Heute wundert mich das immer, wenn ich da mal vorbeischaue, denn so toll war das Angebot an Entertainment ja nun auch nicht. Ein paar Bälle, ’ne Rutsche, das war’s. Aber damals brauchte es nicht viel, um mich glücklich zu machen.

Auf jeden Fall werde ich nie meinen ersten Cheeseburger vergessen. Nicht, weil er so superlecker war, sondern weil ich nach dem ersten Biss geblutet habe wie ein Schwein. Hallo Twilight, ich komme … Ich dachte erst, das ist Ketchup, der mir da aus dem Mundwinkel rausläuft, aber ich hatte gar keinen draufgemacht. Dann hab ich erst gemerkt, dass es Blut war – ich hatte meinen ersten Zahn verloren. Mama nahm das eher gelangweilt zur Kenntnis. »So läuft das Leben«, kommentierte sie ganz pragmatisch, wie sie nun mal ist.

Es soll ja Mütter geben, die aus den ersten Milchzähnchen ihrer geliebten Kinder Ketten- oder Armband-Anhänger basteln. Oder sie zumindest in kleinen Silberdöschen sammeln. So was gab’s bei den Katzenbergers nicht. Muckefuck. Nicht mal die Zahnfee kam auf einen Besuch vorbei. Die hatte anscheinend unsere Wohnadresse verlegt – blöde Fee.

Etliche Milchzähne weiter war ich also um keinen Euro reicher. Dumm gelaufen. Und dann war es auch noch schief und krumm, was das Nachwachsen der richtigen Zähne anging.

Später habe ich zwar eine Spange bekommen, aber die wurde von mir in null Komma nix entsorgt. Ist mir in einen Gully gefallen. Schwups! Ging ganz schnell. In dem Moment hatte Mama mich verständlicherweise nicht ganz so lieb. Aber wenn schon nicht gerade, dann zumindest strahlend weiße Beißerchen. Da bin ich echt manisch. Zwei Mal am Tag putze ich mein Esszimmer mit ordentlich scharfer Zahncreme. Irgendeine Frau hat mir mal erzählt, dass das gar nicht gut sein soll, von wegen Zahnschmelz und so. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren so, und noch ist mir rein gar nichts weggeschmolzen. Im Gegenteil!

Mein erstes Mal (als ich betrogen wurde)

Von meiner Einschulung gibt es kein einziges Foto. Das kann doch nicht sein!, sollte man denken. Da stehen doch immer die Fotografen, die die ganze erste Klasse mit ihren großen Schultüten komplett durchproduzieren. Erst alle zusammen, dann jeder einzeln, einmal sitzend, einmal stehend und wenn man mag, noch mal mit den Eltern – was bei mir alleinerziehende Mutter bedeutet.

So weit, so gut – in all diesen Posen bin ich auch durchgeknipst worden. Meine Mama hat auch artig zweihundert Mark bezahlt. Das war für uns mehr als ein kleines Vermögen, aber ’ne Einschulung gehört ja nun mal zu den Dingen, die absolut einmalig sind und deshalb für die interessierte Nachwelt festgehalten werden sollte. Also zückte Mama das Portemonnaie … und das war’s.

Von dem Fotografen haben wir nie wieder was gehört. Wir haben keinen einzigen Abzug zu Gesicht bekommen. Pech gehabt, schön auf einen Betrüger reingefallen. Obwohl ich bis heute nicht weiß, ob es meinen Klassenkameraden auch so ging oder wir die Einzigen waren (was mich nicht so richtig wundern würde), die zu blöd waren, was zu merken. Also ich bin da ausnahmsweise mal außen vor, weil ich mit fünf Jahren definitiv zu jung und noch gar nicht geschäftstüchtig war. Also KleinDani mit Schultüte – fällt aus wegen ist nicht!

Familienplanung

Am liebsten hätte ich ja übrigens eine Tochter. Klar ist das eigentlich egal, Hauptsache gesund, aber wenn ich mir was wünschen dürfte … Und ich denke, wenn der Wunsch so groß ist, dann klappt’s auch. Ich habe auch schon den richtigen Namen: Cheyenne Geraldine würde die Kleine heißen.

Früher wollte ich ja unbedingt eine kleine Scarlett. So wie die aus Vom Winde verweht (eines der wenigen dicken Bücher, das ich wirklich bis zum Ende gelesen habe). Nachdem meine Mutter aber eins unserer Pferde schon so genannt hatte, fand ich das für mein kleines Mädchen ein bisschen unpassend. Und falls es doch ein Junge werden sollte, würde er Calvin heißen, so wie der amerikanische Modedesigner. Wäre doch lässig, wenn Calvin dann immer seine eigenen Unterhosen tragen könnte, ohne dass ihm die jemand mühevoll besticken müsste (seine Oma hätte da eher weniger Lust drauf).

Aber das mit dem Kinderkriegen hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ich denke mir, am liebsten würde ich so mit zweiunddreißig anfangen. Das ist, glaube ich, ein gutes Alter. Ist natürlich eine rein theoretische Betrachtung. Es kommt eben, wie es kommt. Und derzeit kommt garantiert erst mal nichts, weil ja der entscheidende Faktor fehlt: Weit und breit kein passabler Mann in Sicht.

Ich glaube, ich will mir auch noch ein paar Jahre Zeit lassen und erst später Kinder haben, weil das Leben meiner Mutter mich abgeschreckt hat. Sie ist ja nun sehr früh Mama geworden. Sie war gerade mal siebzehn, als sie das erste Mal schwanger wurde. Prompt hat sie ihre Mutter, Oma Isolde, vor die Tür gesetzt mit nichts als einer Plastiktüte voll Zeugs im Gepäck. Die Arme. Bis heute haben die beiden sich nicht so richtig ausgesöhnt und ein eher schwieriges Verhältnis. Deshalb kann ich die Besuche meiner Oma bei uns zu Hause auch an einer Hand abzählen.

Eigentlich kommt Mama aus ganz guten Verhältnissen. Oma Isolde arbeitete in einem schicken Einrichtungshaus, sie hatte also Geld und eigentlich keine Not. Aber mit einer schwangeren minderjährigen Tochter wollte sie einfach nichts zu tun haben. Was würden denn die Nachbarn sagen? – Also Abflug, aber flott.

Oma Isolde, also Mamas Mama, hat mich als Kind immer an Fräulein Rottenmeier aus Heidi erinnert – eine ziemlich böse Person, ein echter Kinderschreck. Ich erinnere mich, dass ich beim Essen, als Oma dabei war, mal husten musste. Da hat die doch glatt das Besteck fallen lassen und sich geweigert, weiterzuessen. Der Grund war: Ich hätte mir nicht die Hand vor den Mund gehalten.

Zum besseren Verständnis: Ich war drei oder vier Jahre alt und litt unter einer leichten Bronchitis. Das war Anlass genug für »Fräulein Rottenmeier«, eine Szene zu machen, als ob ihr ein Lama in die Suppe gespuckt hätte (verdient hätte sie das). Unser Hund Benny hat dann ihre Würstchen und den Kartoffelbrei bekommen. Und Oma Isolde ist nie wieder zum Essen bei uns aufgekreuzt. Glaubt mir, das war mal einer der wenigen angenehmen Verluste in meinem Leben – davon gern mehr.

Mit siebzehn war für Mama also Schluss mit lustig. Ihre Friseurlehre hat sie abgebrochen, kurz vor Schluss. Sie hat den Geruch einfach nicht mehr ausgehalten, hat sie mir mal erzählt. Nicht den der Shampoos und Färbemittel. Nein, den Geruch der alten Damen, den hat sie nicht mehr ertragen. Ich weiß, das hört sich jetzt ganz, ganz fies an, aber in Wahrheit ist es doch so: Die Damen kommen am Samstag und lassen sich die Haare frisch machen, eine neue Dauerwelle verpassen, ein bisschen Farbe oder was auch immer – und das muss dann reichen bis zum nächsten Friseurbesuch. Logisch, denn allein kriegen sie ihre Wellen nicht mehr so hin, also lassen sie es lieber ganz. Aber irgendwann fängt es halt an zu stinken. Und davon hatte Mama die Nase irgendwann voll.

Traumberuf Friseuse

Ich wollte als Kind auch unbedingt Friseurin werden, weil ich auf keinen Fall mehr wollte, dass meine Mutter mir noch länger meine Haare schneidet. Die hatte es nämlich echt nicht so mit der Schere (wie gesagt, abgebrochene Lehre!). Die hat mir meinen Pony krumm und schief geschnitten. Ich sah aus wie ein Geo-Dreieck. Und das Schlimme daran war: Das war noch nicht mal ein Unfall, sondern Absicht! Mama fand das einfach toll, und nach jedem Besuch auf ihrem Küchenstuhl sah ich ein bisschen mehr aus wie sie. Und wer, bitte, möchte aussehen wie seine Mutter (es sei denn, sie heißt Pamela Anderson oder sieht so aus wie Marilyn Monroe – da würde ich persönlich meine Adoptions-Bewerbungen abgeben)? Nee, wirklich, ich sah echt scheiße aus. Da habe ich es mir lieber gleich selbst gemacht.

Ein Baby mit gerade achtzehn, keine Ausbildung, dafür Arbeit, Arbeit, Arbeit und zwischendrin auch noch eine Scheidung. Einfach hat meine Mutter es wirklich nicht gehabt. Mit neunzehn hatte sie schon Baby Nummer zwei am Wickel – meine Wenigkeit. Und wir Kinder hatten es dadurch natürlich auch nicht immer leicht. Zum Glück war meine Kita gleich um die Ecke. Zweimal über die Straße und schon war ich da.

Alle anderen Kinder – und ich meine ALLE – kamen von weiter her und wurden natürlich gebracht und abgeholt. Aber so richtig das volle Programm: Auto vorfahren, reinbringen, Jacke und Schuhe ausziehen, Abschiedsküsschen und am Nachmittag alles in umgekehrter Reihenfolge: Begrüßungsküsschen, Schuhe und Jacke anziehen, raus zum Auto und Abfahrt in der Familienkutsche. Ich war echt oft neidisch und hätte mir einen weiteren Heimweg gewünscht, damit ich auch mal abgeholt werden würde.

Schlüsselkind

Als Kind war ich früh schon sehr selbstständig. Durch die Arbeit in der Kneipe kam meine Mutter immer erst in der Nacht nach Hause und hat morgens natürlich geschlafen. Da war es für mich als Kind ganz logisch, dass ich mich oft alleine fertig machte, also anzog, frühstückte und dann zur Schule ging.

Ich war eben ein typisches Schlüsselkind und wunderte mich fast, dass es in anderen Familien auch anders ging. Da saß die Familie morgens um sieben zusammen am Tisch: Mama, Papa, Kind(er). Die Mütter machten heißen Kakao mit frischer Sahne und andere tolle Sachen, wie arme Ritter, French Toast, Pfannkuchen mit Äpfeln, Rührei, Müsli mit frischen Früchten. Aber was man nicht kennt, das vermisst man eben auch nicht. Und eine Stulle bekam ich immer noch alleine hin.

Vielleicht hatte ich keine »normale« streng behütete Kindheit, mit betüddeln und umsorgen von morgens bis abends. Aber es ging uns gut. Auch wenn immer mal die Fetzen flogen, waren und sind wir ein gutes Team, meine Geschwister, meine Mama und ich. Bei uns war eben alles nur ein bisschen anders als bei anderen. Ich habe meine Hausarbeiten zum Beispiel ganz oft nachmittags in der Kneipe meiner Mama gemacht. Ob das der ideale Ort dafür war, darüber lässt sich sicher streiten, aber es war zumindest nicht der falsche Ort und Mama hatte einen Blick darauf. Und wenn sie was nicht wusste (zugegeben, das war ab der zweiten, dritten Klasse nicht selten der Fall), konnte immer einer der Gäste helfen. Ich hatte also gleich ein ganzes Rudel von Nachhilfelehrern, kostenlos wohlgemerkt.

Ich würde das heute sicher alles anders machen, aber meine Mama hat sich das damals ja auch nicht so gewünscht, die konnte eben nicht anders. Und außerdem: Meine Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin im Großen und Ganzen ganz happy mit mir. Also, danke Mama!

Und Mama hatte immer ein offenes Ohr: Einmal bin ich nach Hause gekommen – aus dem Kindergarten – und habe Mama gefragt, warum man denn Aua zwischen den Beinen kriegt, wenn der Frühling kommt. Sie hat mich angeguckt, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank (das ist mir danach noch oft mit ihr passiert). Erst nach einem längeren Verhör und äußerst konsequentem Nachfragen klärte sich die Sache auf. Wir hatten im Kindergarten gerade das Lied Winter adé, scheiden tut weh gelernt, dessen Sinn mir absolut nicht einleuchtete.

Das Wort Scheide kannte ich nämlich nur in einem anderen Zusammenhang. Das hatte ich schon früh gelernt. »Mama, was ist eine Fotze?«, wollte ich wissen, als ich mal vom Spielplatz kam, wo ich das Wort aufgeschnappt hatte. Mama klärte mich auf, Fotze ist ein böses Wort für Scheide. Meine kindliche Schlussfolgerung: Scheiden tut weh – aua, aua, lass es bitte immer Winter bleiben. Schon damals funktionierte so die typische Katzenberger-Logik.

So legte ich die ersten Typen flach

Ich wollte früher immer unbedingt zum Eiskunstlauf. Das fand ich toll. Diese kurzen Kleidchen, das viele Make-up. Ich als Eisprinzessin. Ein Sport wie gemacht für mich. Und wo bin ich gelandet? Beim Judo! Warum? Ganz einfach: Hauptsache in Reichweite. Zur Schlittschuh-Halle hätte Mama mich fahren müssen und dafür hatte sie keine Zeit. Versteh ich ja auch, da sie immer voll berufstätig war. Da kann man eben die Kinder nicht noch hin und her chauffieren.

Logisch, denke ich heute. Damals wollte ich das nicht verstehen. Wenn du als kleines Mädel ein Wunschhobby hast und alle um dich rum machen das, worauf sie Lust haben, dann ist das schon scheiße, wenn du statt Pailletten-Röckchen in einen zu weiten Pyjama ohne Knöpfe schlüpfen musst. Aber das wurde mit Mama nicht lange ausdiskutiert. Insofern bin ich – nicht ganz freiwillig – schon sehr früh flachgelegt worden. Ich hab’s dann beim Judo bis zum gelborangen Gürtel geschafft. Einen Griff kann ich heute noch. Und glaubt mir, das reicht, denn damit bekomme ich bis heute jeden auf die Matte (egal auf welche!).

Außerdem war ich noch Funkenmariechen. Mit fünf Jahren bin ich zusammen mit meinem Bruder in den Karnevalsverein eingetreten, und wir haben dort getanzt. Das war lustig. Mehr als drei Jahre waren wir dabei. Bei einer Hebefigur hat er mich allerdings mal so richtig runterknallen lassen. Voll auf die Schnecke.