15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unrast Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

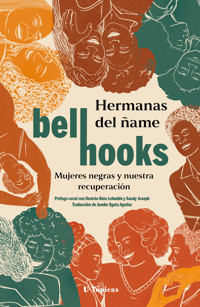

Mit "Selbstfürsorge" begibt sich bell hooks auf das Terrain der ›Selbsthilfe-Literatur‹ – verleiht diesem Genre durch ihren feministischen und rassismuskritischen Blick jedoch ganz eigene Impulse. hooks möchte Frauen, insbesondere Frauen of Color, dabei helfen, an ihrer psychischen Gesundung und persönlichen Entwicklung zu arbeiten, ohne dabei die Notwendigkeit aus den Augen zu verlieren, politischen Widerstand zu leisten und kollektiv für Gleichberechtigung zu kämpfen. Sie zeigt, wie die emotionale Gesundheit Schwarzer Frauen durch die täglichen Angriffe aufgrund von Rassismus und Sexismus untergraben wird, vermittelt Strategien zur Heilung und Überwindung der Traumata und ermutigt zur Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit. Es geht um die richtige Work-Life-Balance, um Leistungsdruck, Stress und Burnout, um das Thema Sucht, um Schönheit und Selbstbewusstsein, um Liebe und Sexualität, um Versöhnung, Naturerfahrung und Spiritualität. Als das Buch in den USA erschien, wurde es von der Kritik hochgelobt und festigte bell hooks’ Ruf als eine der führenden Intellektuellen ihrer Generation. Heute gilt Selbstfürsorge in afroamerikanischen und feministischen Kreisen als Klassiker.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

In Selbstfürsorge reflektiert bell hooks über die Art und Weise, in der die emotionale Gesundheit Schwarzer Frauen durch Sexismus und Rassismus beeinträchtigt wurde und wird. In dem Wunsch, einen Kontext zu schaffen, in dem Schwarze Frauen sowohl an ihren individuellen Bemühungen um persönliche Entwicklung arbeiten als auch mit einer größeren Welt des kollektiven Kampfes verbunden bleiben können, beschreibt hooks die Verbindung zwischen Selbstheilung und politischem Widerstand. Dieses Buch ist sowohl ein Ausdruck der Freude an der Selbstfürsorge als auch der Notwendigkeit, im Kampf um Gleichberechtigung immer wachsam zu bleiben. Die Erfahrungen Schwarzer Frauen stehen hier weiterhin im Mittelpunkt.

bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman: Schwarze Frauen und Feminismus einen Namen. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Einige ihrer intersektionalen Texte zählen längst zu den Klassikern dieser Genres. Das Time Magazine bezeichnete sie 2020 als »a rare rock star of a public intellectual«, denn sie war für ihre besonders gewinnende Art in Vorlesungen, Reden und öffentlichen Auftritten bekannt.

bell hooks

Selbstfürsorge

Schmerz und Heilung Schwarzer Frauen

Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar

bell hooks: Selbstfürsorge

1. Auflage, März 2025

eBook UNRAST Verlag, Juni 2025

ISBN 978-3-95405-225-7

© UNRAST Verlag, Münster 2025

Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster

www.unrast-verlag.de | [email protected]

Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Titel der Originalausgabe:

Sisters of the Yam. Black Women and Self-Recovery, 3rd Edition

Erstveröffentlichung South End Press, 1994, 2005

Copyright © 2015 Gloria Watkins

Alle Rechte vorbehalten

Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe,

herausgegeben von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC

Umschlag: UNRAST Verlag, Münster

Satz: UNRAST Verlag, Münster

Inhalt

Vorwort zur Neuausgabe (2015): Reflexionen des Lichts

Einführung (1994): Heilsame Dunkelheit

1 Auf der Suche nach der Wahrheit

2 Zungen wie von Feuer: Konstruktive Kritik lernen

3 Arbeit versüßt das Leben

4 Frieden finden: Schluss mit dem Stress

5 Sich von Sucht befreien

6 Dunkel und Traumhaft: Schwarze Schönheit

7 Mit Verlust und Trauer umgehen

8 Erfüllt von Leidenschaft: Eros und Verantwortung

9 Für die Liebe leben

10 Gemeinsam sind wir stark

11 Die Freude an der Versöhnung

12 Die Erde berühren

13 Der spirituelle Weg

14 Ein Interview mit bell hooks

Anmerkungen

Wir feiern das Leben und das Werk von Toni Cade Bambara, deren visionäre Einsicht, revolutionärer Geist und leidenschaftliches Engagement für den Kampf uns leitet und trägt.

»Hauptsache, du bist dir sicher, Schätzchen. Bist du wirklich bereit, geheilt zu werden? Denn ganz zu sein ist keine leichte Sache. Und gesund zu sein, ändert alles.«

Toni Cade Bambara, The Salt Eaters

Vorwort zur Neuausgabe (2015): Reflexionen des Lichts

Als ich vor mehr als vierzig Jahren Ain’t I a Woman. Schwarze Frauen und Feminismus verfasste, war das Kapitel, das mich am meisten berührte, »Die anhaltende Abwertung Schwarzer Frauen«. Zum Abschluss dieses Kapitels schrieb ich:

»Die weit verbreiteten Bestrebungen zur anhaltenden Abwertung Schwarzer Frauen machen es für uns extrem schwierig und oft unmöglich, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln, denn schließlich werden wir tagtäglich mit negativen Bildern bombardiert. Wenn wir diese negativen Stereotypen als vermeintlich tragfähiges Rollenmodell, nach dem wir unser Leben ausrichten können, akzeptieren, entwickeln sie eine äußerst unterdrückerische Kraft.«[1]

Seit ich diese Worte zum ersten Mal geschrieben habe, hat sich an der Art und Weise, wie die von Weißen dominierten Massenmedien Schwarze Frauen darstellen, wenig geändert. Doch wir haben uns verändert. In den letzten dreißig Jahren haben sich Schwarze Frauen kollektiv sowohl gegen Rassismus als auch gegen Sexismus gewehrt, denn beides prägt nicht nur unser Bild von uns selbst, sondern bestimmt auch, wie mit uns umgegangen wird. Wir haben uns gegen die andauernde Abwertung gewehrt, indem wir den gängigen Stereotypen über uns, die im kapitalistischen Patriarchat mit weißer Vorherrschaft verbreitet sind, durch die Dekolonisierung unseres Denkens entgegengetreten sind. Dekolonisierung bedeutet hier, dass wir mit der Art und Weise brechen, wie unsere Realität von der herrschenden Kultur definiert und geformt wird, und dass wir dem unser eigenes Verständnis dieser Realität, unserer individuellen Erfahrung, entgegensetzen.

Auf revolutionäre Weise haben Schwarze Frauen die Massenmedien (Bücher, Film, Video, Kunst usw.) genutzt, um ein radikal anderes Bild von uns selbst zu vermitteln. All dies hat tatsächlich etwas bewirkt und verändert. Wir haben es auch gewagt, den uns von der Gesellschaft häufig zugewiesenen ›Platz‹ – ganz unten – zu verlassen. Wir haben uns von manipulierbaren Objekten zu selbstbestimmten Subjekten entwickelt und bedrohen damit zwangsläufig den Status quo. Alle die verschiedenen Gruppen – weiße Männer, weiße Frauen, Schwarze Männer usw. –, die glauben, dass Schwarze Frauen nur dazu da sind, Dienstmägde zu sein, mussten mit unserer kollektiven Weigerung fertig werden, diese Rolle zu übernehmen. Eine solche Infragestellung des Status quo hat einen ernsthaften Backlash gegen Schwarze Frauen hervorgerufen. Diese Art von Gegenreaktion, eine Kombination aus übelstem Rassismus und Antifeminismus, wird von der Journalistin Susan Faludi in ihrem Bestseller Backlash: The Undeclared War Against Women nicht einmal ansatzweise berücksichtigt. Tatsächlich wird an keiner Stelle in Faludis Werk darauf eingegangen, dass Rassismus ein Faktor ist, der das Ausmaß der Gegenreaktion bestimmt. Sie ignoriert diesen besonderen Aspekt völlig und konstruiert Frauen wieder einmal als eine monolithische Gruppe, deren gemeinsame Erfahrungen scheinbar wichtiger sind als unsere Unterschiede. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie all die Arbeit, die Schwarze Frauen und Frauen of Color (zusammen mit weißen Verbündeten im Kampf) geleistet haben, damit Rassismus endlich stärker berücksichtigt wird, in populärfeministischen Büchern, die ein Massenpublikum erreichen sollen, einfach ausgeblendet wird.

Währenddessen erstarkt auch weiter der Antifeminismus Schwarzer Männer, und oft konzentriert er sich auf die vermeintlich bedrohte Schwarze Männlichkeit. Dies hat die Unterstellung wieder befeuert, dass die Bemühungen Schwarzer Frauen, sich gegen Sexismus und sexistische Unterdrückung zu wehren, einen Angriff auf das Schwarzsein schlechthin darstellten. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Ein neuer Schwarzer Befreiungskampf kann nur solange erfolgreich sein, wie er den Widerstand gegen Sexismus mit einschließt. Dennoch gibt es viele Schwarze, die von sexistischen und frauenfeindlichen Schwarzen Männern und Frauen in dem Glauben bestärkt werden, dass trotzige Schwarze Frauen unser Überleben als Gruppe bedrohen. Angesichts dieser Gegenreaktion müssen diejenigen von uns, die sich dessen bewusst sind, unbedingt wachsam bleiben, um bei uns und allen Schwarzen ein kritisches Bewusstsein zu schärfen. Gegenwind, egal von welcher Seite, tut weh. Er bremst und behindert den Freiheitskampf. Diese massiven Angriffe tragen dazu bei, ein Umfeld von Burnout und Verzweiflung zu schaffen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Schwarze Frauen und alle unsere Verbündeten, insbesondere progressive Schwarze Männer, die Chance ergreifen und unser Engagement für die Schwarze Befreiung und den feministischen Kampf erneuern.

In meiner täglichen Arbeit als Lehrende, Autorin und Aktivistin versuche ich, Wege zu finden, feministisches Denken und den Kampf für die Befreiung der Schwarzen mit verschiedensten Gruppen von Menschen zu teilen, nicht nur mit denen, die in akademischen Einrichtungen tätig sind. Jahrelang habe ich Strategien entwickelt, um ein breiteres Publikum zu erreichen, und bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir alle Möglichkeiten des Informationsaustausches ausschöpfen müssen. Der Erfolg des Selbsthilfebuchs Wenn Frauen zu sehr lieben war es schließlich, der mich davon überzeugte, dass alle Frauen, ungeachtet ihrer Hautfarbe und Herkunft oder ihrer sexuellen Präferenzen ein Werk lesen würden, das ihre Sorgen und vor allem ihren Schmerz und ihre Sehnsucht nach Veränderung in ihrem Leben aufgreift. Was mich jedoch an diesem Buch, wie an vielen anderen Selbsthilfebüchern für Frauen, gestört hat, war, dass die Tatsache eines in seiner Herrschaft gefestigten Patriarchats schlicht geleugnet wird. Es erweckt den Anschein, als könnten wir Frauen alles in unserem Leben allein durch unsere persönliche Willenskraft ändern. In dem Buch wird noch nicht einmal angedeutet, dass wir uns politisch organisieren müssen, um die Gesellschaft und uns selbst zu verändern.

Zugegebenermaßen habe ich persönlich immer wieder auch Selbsthilfeliteratur benutzt, um an Bereichen in meinem Leben zu arbeiten, in denen ich mich als unzulänglich empfand, weshalb ich dieser Literatur ungeachtet ihrer Grenzen großen Respekt entgegenbringe. Für diejenigen unter uns, die sich eine Therapie nicht leisten können oder die endlose Therapiestunden hinter sich haben, die einfach nichts gebracht haben, ist es durchaus hilfreich, diese Ratgeberliteratur als Alternative zu haben. Im Übrigen wird mir seit Längerem immer klarer, dass wir keine wirksamen Bewegungen für sozialen Wandel schaffen können, wenn die Menschen, die für diesen Wandel kämpfen, nicht auch selbst mit sich im Reinen sind oder wenigstens auf dieses Ziel hinarbeiten. Denn wenn verletzte Menschen sich zusammentun, um etwas zu verändern, wird unser kollektiver Kampf leider oft durch all das unterminiert, was nicht emotional verarbeitet wurde. Diejenigen von uns, die sich der feministischen Bewegung oder dem Schwarzen Befreiungskampf verschrieben haben, müssen individuell an ihrer psychischen Gesundung arbeiten. In der Anthologie The Black Woman erinnert uns Toni Cade Bambara daran, dass »die Revolution im Selbst und mit dem Selbst beginnt«. Sie fordert uns auf, die eigene Selbstverwirklichung als Teil unseres politischen Widerstands gegen weiße Vorherrschaft und sexistische Unterdrückung zu sehen.

Viele von uns haben sich danach gesehnt, unseren politischen Kampf für eine Veränderung der Gesellschaft mit unserem Streben nach Selbstfürsorge zu verbinden. Wir wollten die Bewegungen zur Stärkung unserer Resilienz und psychischen Gesundheit zu politischen Bewegungen machen. Doch bei meiner Arbeit zur kritischen Bewusstseinsbildung Schwarzer Frauen stelle ich oft fest, dass viele glauben, keine Zeit für politische Arbeit zu haben, weil sie das Gefühl haben, dass so viele Dinge in ihrer Psyche oder in ihrem täglichen Leben durcheinander geraten sind, dass sie sich nur gerade noch so am Leben halten können. Offen gesagt, sind sie meist zu sehr damit beschäftigt, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, als dass sie sich mit größeren politischen Themen befassen könnten, die sich nicht mit diesem Bedürfnis zu überschneiden scheinen oder vermeintlich dabei nicht hilfreich sind. Diese Sichtweise ist zwar verständlich, aber viel zu begrenzt. Sie lässt zu viel von der Welt um uns herum außer Acht. Der Wunsch, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir als Schwarze Frauen sowohl individuell an der Stärkung unserer psychischen Gesundheit arbeiten als auch mit einer größeren Welt des kollektiven Kampfes verbunden bleiben können, brachte mich auf die Idee, ein Selbsthilfebuch zu schreiben, das sich speziell mit unseren Anliegen befasst. Ich hatte das Gefühl, dass ein solches Buch nicht nur Schwarze Frauen, sondern auch alle anderen ansprechen würde, die uns und vielleicht sogar sich selbst besser kennenlernen wollen.

Die intensive Beschäftigung mit Audre Lordes Essay »Auge in Auge: Schwarze Frauen und Wut« war letztlich der Auslöser, der mich dazu veranlasste, ein Buch zu schreiben, das sich an ein breiteres Publikum wendet. In ihrem Essay fordert Audre Lorde Schwarze Frauen dazu auf, den Kampf um Selbstbestimmung und die Selbstfürsorge in den Mittelpunkt unseres täglichen Lebens zu stellen. Sie lehrt uns:

»Als Schwarze Frau Selbstliebe zu lernen geht weit über das simple beharren auf ›Black is beautiful‹ hinaus. Es geht weiter und tiefer als die oberflächliche Anerkennung Schwarzer Schönheit, obwohl dies gewiss ein guter Anfang ist. Doch wenn unsere Bestrebungen, uns selbst und einander zu akzeptieren, auf dieser Ebene stecken bleiben, riskieren wir eine weitere oberflächliche Bewertung unserer selbst, welche die alte überlagert und fast ebenso viel Schaden anrichtet. Das wird uns bestimmt nicht stärken. Das Ziel unserer Bestrebungen muss Empowerment sein – unser Erstarken im Interesse der Einzelnen und der Gemeinschaft, unserer Arbeit und unserer Zukunft.«[2]

Die Lehren von Lorde zu leben, hat mich dazu inspiriert, dieses Buch über Selbstfürsorge und Selbstheilung zu schreiben, ein Buch, das sich insbesondere mit den Bedürfnissen und Anliegen Schwarzer Frauen befasst.

In den letzten dreißig Jahren hatten viele Schwarze Frauen das Glück, sich leidenschaftlich und nachhaltig miteinander verbinden zu können. Wir haben die Kraft der Schwesterlichkeit erlebt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns selbst helfen können. Wir haben erfahren, dass es sich lohnt, gemeinsam dafür zu kämpfen, die Gesellschaft so zu verändern, dass wir in einer Welt leben können, die die Würde und die Präsenz der Schwarzen Frau anerkennt. In vielerlei Hinsicht ist dieses Buch ein Ausdruck der Freude darüber und des Bewusstseins, dass wir stets wachsam sein müssen – dass der Kampf weitergeht.

Einführung (1994):Heilsame Dunkelheit

Schwestern – und ihr, die ihr unsere Freund:innen, Liebsten und Gefährt:innen seid – ich grüße euch in Liebe und Frieden. Dieser Samstagnachmittag ist ein wunderschöner Frühlingstag, an dem die Welt vor Schönheit und Pracht geradezu strahlt. Die ganze Natur ist voller Leben. Das, was tot schien, schlummerte bloß und beginnt wieder zu wachsen. Es ist eine Zeit, in der alles von Neuem beginnt – eine Zeit der Freude, die durch heilige Tage zur Feier der Auferstehung und Erneuerung versinnbildlicht ist. Als ich heute Morgen Gehmeditation praktizierte, hatte ich das Gefühl, dass die Welt um mich herum – die Vögel, die Blumen, das frisch gemähte grüne Gras – ein wohltuender Balsam war, wie der, den Big Mama bei jedem kleinen Wehwehchen auf die unterschiedlichsten Teile unserer Körper strich. Als Kinder glaubten wir, ihre selbstgemachten Salben hätten magische Heilkräfte. Heute bin ich davon überzeugt, dass die Magie, die Kraft zu heilen, in ihren warmen, liebevollen, dunklen Händen lag – in Händen, die wussten, wie sie uns berühren mussten, die heilsam waren und den Schmerz lindern konnten.

Dies ist ein Buch über Heilung, über Wege, den Schmerz zu überwinden. Wie alle Bücher, die ich geschrieben habe, kommt es aus der Dunkelheit und Tiefe meiner Seele, von geheimen, mysteriösen Orten, wo die Ahnen wohnen, zusammen mit den unendlich vielen Geistern und Engeln. Als ich noch klein war, lehrte mich Mamas Vater, Daddy Gus, dass die Geister überall um uns sind und dass wir nur hinhören müssen, um ihre Stimmen zu vernehmen. So ähnelte die spirituelle Welt, in der ich aufwuchs, derjenigen, die in den Romanen von Toni Morrison, Paule Marshall oder Ntozake Shange beschrieben wird. In unserem täglichen Leben gab es eine allgegenwärtige und tiefe Verbundenheit mit den mystischen Dimensionen des christlichen Glaubens. Da waren die geheimen Überlieferungen der Vorfahren – der Afrikaner:innen und der amerikanischen Indigenen –, die dieser neuen Bevölkerungsgruppe der Schwarzen, die hier in diesem Teil der Erde geboren wurde, ganze Philosophien darüber vermittelt hatten, wie man mit dem Universum eins sein und das Leben bewahren kann. Dieses Wissen wurde von den Ältesten der Alten weitergegeben, den heimlich Glaubenden, denjenigen, die sich das Vertrauen bewahrt hatten. Es gab diese besondere Magie der Karibik, die als ›Voodoo‹ präsent war, diese besondere Art, mit den Wurzeln zu arbeiten, die Schwester Ray, die Mutter meines Vaters, kannte (zumindest sagten das alle). Und ich erinnere mich vor allem daran, dass die Leute sie fürchteten und als eine mächtige Frau betrachteten.

Ich wuchs in einer segregierten Schwarzen Welt im Süden auf und kam dann in eine integrierte Welt, in der Schwarze mit und unter Weißen lebten. Der Unterschied, den ich sehe, ist, dass es früher in der Schwarzen Alltagserfahrung einen tiefen, unerschütterlichen Glauben an die spirituelle Kraft der Schwarzen gab, daran, dass sich die Welt verändern ließ und dass es trotz der bedrückenden sozialen Realitäten möglich war, ein anständiges und erfülltes Leben zu führen (an manchen Orten und sicherlich in vielen Herzen existiert dieser Glaube immer noch). In jener Welt glaubten alle Schwarzen gemeinsam an ›höhere Mächte‹ und wussten, dass unsere Existenz und die Art, wie wir leben, durch Kräfte, die stärker sind als der menschliche Wille und Intellekt, geprägt und bestimmt werden. Aus diesem Grund haben diese Schwarzen die Geheimnisse der Heilung erfahren und weitergegeben. Sie wussten, wie man trotz aller Widrigkeiten, d. h. der durch Rassismus, Sexismus und Klassenausbeutung verursachten Übel, trotz des Schmerzes und der Entbehrungen, der bitteren Armut und der ständigen Erfahrung von Verlust gut und lange leben konnte. Sie kannten die Freude, das Gefühl, das sich einstellt, wenn wir die eigenen Kräfte voll ausschöpfen können. Trotz des Sexismus dieser segregierten Schwarzen Welt wirkten Schwarze Lehrerinnen, Predigerinnen und Heilerinnen mit ebenso viel Geschick, Kraft und Hellsichtigkeit in dieser Welt der Spiritualität und Magie wie ihre männlichen Pendants. In einem solchen Umfeld aufgewachsen, konnte ich all das miterleben und daraus lernen. Doch wie die Alten vor mir, die durch die Umstände genötigt worden waren, ihre angestammte Heimat freiwillig oder unfreiwillig zu verlassen, so verließ auch ich diese Welt meiner frühen Jahre und begab mich in die seltsame Sphäre einer überwiegend weißen, elitären Universität. Eine bestimmte Art und Weise, die Wirklichkeit zu kennen und zu verstehen, an der ich unbedingt festhalten wollte, nahm ich allerdings mit in diese Welt. Sie war meine Verbindung zu den lebenserhaltenden Traditionen der Schwarzen Kultur. Und in der Tat waren es der Wille und die Weisheit der Vorfahren, die mich in dieser Zeit meines Lebens aufrechthielten und die mich immer noch aufrechthalten.

In den letzten zwanzig Jahren habe ich mich vor allem damit beschäftigt, mir Wissen über viele Themen anzulesen. Ich hatte beschlossen, Schriftstellerin zu werden, als ich noch zu Hause lebte, noch in der Grundschulzeit. Dies machte ich wie selbstverständlich auch öffentlich und gab meine Texte meiner Familie und Freund:innen zu lesen. Alle waren sich einig, dass ich Talent hatte. Ich konnte schauspielern und ich konnte schreiben. So ging ich also aufs College, um Schauspiel zu studieren, und alle glaubten, dass ich eines Tages nach Hause, in die Welt meiner Vorfahren, zurückkehren und Lehrerin an einer öffentlichen Schule werden würde. Ich kehrte nicht zurück. In den Jahren vor ihrem Tod fragte mich Baba, die Mutter meiner Mutter, oft: »Glory, wie kannst du so weit weg von deinen Leuten leben?« Ich wusste, was sie meinte. Sie fragte mich, wie ich ohne die tägliche Verbindung zu meinen Vorfahren, meinen Verwandten und meiner Familie leben könne, wie ich meinem Leben einen Sinn geben könne, denn schließlich war ich in dem Glauben erzogen worden, dass diese Verbindungen dem Leben Sinn geben und es wertvoll machen. Ich hatte keine Antwort für sie. So ließ ich meinen Kopf hängen, damit sie die Tränen in meinen Augen nicht sehen konnte. Leider konnte ich nämlich nicht ehrlich behaupten, dass ich eine neue Community, neue Verwandte gefunden hatte. Alles, was ich wusste, war, dass ich von einem ruhelos umherwandernden Geist bewohnt wurde, der in einer Welt fernab von meinen Leuten etwas lernen wollte. Vieles von dem, was ich in dieser Welt lernte, wirkte nicht gerade aufbauend. Da ich jedoch unbedingt eine Intellektuelle werden wollte, blieb ich auf dem College. Dort lernte ich durchaus einige wichtige Dinge. Ich wurde zu einer starken und unbeugsamen kritischen Denkerin und brachte meine Ideen öffentlich zum Ausdruck, indem ich feministische Theorie entwickelte, Literaturkritik und später auch Kulturkritik verfasste. Die Künstlerin in mir war im privaten Raum am sichtbarsten. Dort sann ich über die Welt meiner Vorfahren nach und träumte von ihr. Ich sehnte mich nach dem Reichtum meiner Vergangenheit, danach, wieder die Weisheit der Älteren zu hören, zu ihren Füßen zu sitzen und von ihrer Präsenz berührt zu werden.

Doch nun, da ich in einem überwiegend weißen Umfeld lebte und arbeitete, das für Schwarze in Bezug auf politische Fragen und Identitätsfragen offensichtlich zu Verunsicherung führte, begann ich, intensiv darüber nachzudenken, wie fundamental sich das Leben der Schwarzen im heutigen Patriarchat unter weißer Vorherrschaft von lebensbejahenden Weltanschauungen und Daseinspraktiken entfremdet hat. Viele Schwarze sehen sich ausschließlich als Opfer, ohne die Möglichkeit, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Trotz des starken antirassistischen Kampfes in dieser Gesellschaft, der in den Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegungen der sechziger Jahre zum Ausdruck kam, hat sich der verinnerlichte Rassismus, der sich in ständigem Selbsthass und geringem Selbstwertgefühl äußert, verstärkt. Die katastrophale Armut und die wachsende Kluft zwischen den Schwarzen, die Zugang zu wirtschaftlichen Privilegien erlangt haben, und der großen Mehrheit, die anscheinend für immer arm bleiben wird, machen es dem Individuum schwer, Gemeinschaft zu schaffen und zu pflegen. Verwandtschaftliche Bindungen zwischen Schwarzen sind heute stärker bedroht und zerbrechen leichter als früher, als es für Schwarze noch um vieles schwieriger war, materiellen Wohlstand zu erlangen. Die in allen Schwarzen Bevölkerungsschichten weit verbreitete Suchtproblematik ist ein weiteres Indiz für unsere kollektive Krise. Schwarze Menschen leiden in der Tat unter den bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Unabhängig von unserem Zugang zu materiellen Privilegien sind wir alle durch die weiße Vorherrschaft, durch Rassismus, Sexismus und ein kapitalistisches Wirtschaftssystem verwundet, das uns kollektiv in eine Unterschichtenposition zwingen will. Diese Verletzungen zeigen sich nicht nur in materieller Hinsicht, sondern wirken sich auch auf unser psychisches Wohlbefinden aus. Schwarze Menschen sind in ihren Herzen, ihrem Verstand, ihrem Körper und ihrer Seele verwundet.

Obwohl viele sich unseres tiefen Schmerzes und unserer Verletzungen bewusst sind, organisieren wir uns in der Regel nicht gemeinsam, um Wege zur Selbstheilung zu finden und zu teilen. Unsere Literatur hat uns jedoch geholfen. Progressive Schwarze Schriftstellerinnen haben sich kontinuierlich um die Heilung unserer Wunden bemüht. Ein Großteil der gefeierten Belletristik Schwarzer Autorinnen befasst sich damit, unseren Schmerz zu benennen und auf fantasievolle Weise Wege zur Heilung zu finden. Bücher wie Sassafrass, Cypress and Indigo, Sehr blaue Augen, Die Farbe Lila, Praisesong for the Widow, Maru, The Salt Eaters und viele andere handeln von den tiefen, oft nicht ausgesprochenen seelischen Verletzungen, die Schwarzen Menschen in dieser Gesellschaft jeden Tag zugefügt werden. Diese Literatur ist deshalb so populär geworden, weil sie die Verletzungen anspricht, mit denen Schwarze zu kämpfen haben. In der Tat finden auch viele nicht-Schwarze Menschen in diesen Werken Wege zur Heilung, die sie im täglichen Leben nutzen können. In meiner Rolle als Professorin, die Schwarze Literatur und insbesondere die Werke Schwarzer Schriftstellerinnen lehrt, wurde ich mir unseres gegenwärtigen kollektiven Leidens noch stärker bewusst. Als ich junge Schwarze an einer der renommiertesten Universitäten der USA unterrichtete, war ich erstaunt über ihren Mangel an Bewusstsein und Verständnis für sich selbst, ihren Mangel an Wissen über die Geschichte und Kultur der Schwarzen und die tiefe Angst und Verzweiflung, von der ihr Leben durchdrungen war.

Wenn Schwarze Studentinnen nach der Lektüre dieser Romane in mein Büro kamen und mir die Wahrheit über ihr Leben gestanden, war ich richtiggehend schockiert: Sie erzählten, dass sie psychisch durch ihr geringes Selbstwertgefühl sehr belastet waren, dass sie Opfer von Vergewaltigung, Inzest und häuslicher Gewalt waren, dass sie in der Angst lebten, im Vergleich zu ihren weißen Mitstudierenden als minderwertig bloßgestellt zu werden, dass ihnen wegen des Stresses die Haare ausfielen, dass jeden zweiten Monat eine von ihnen einen Selbstmordversuch unternahm, dass sie magersüchtig, bulimisch oder drogenabhängig waren. Die meisten dieser Studierenden stammten aus materiell privilegierten Verhältnissen. Dennoch sah ich bei ihnen dieselben Probleme, die in der Schwarzen Unterschicht so deutlich sichtbar sind, Probleme, die von den Liberalen unserer Gesellschaft in erster Linie als wirtschaftlich bedingt angesehen werden. Die Erfahrungen dieser jungen Schwarzen Frauen zeigten jedoch, dass das Problem nicht nur wirtschaftlicher Natur war. Das leuchtete mir natürlich ein. Ich war in einer Welt der Schwarzen Unterschicht aufgewachsen, doch das hatte mich trotz allem noch in meinem Lebensmut gestärkt. Ich wusste, dass Armut an sich kein Zustand sein muss, der einen solchen Nihilismus und eine solche Verzweiflung verursacht.

Einmal, als ich einen Kurs über Schwarze Schriftstellerinnen gab und wir Toni Bambaras Roman The Salt Eaters lasen, kamen einige Schwarze Studentinnen zu mir, um mit mir über ihre Identifikation mit der Schwarzen Frauenfigur Velma, die zu Beginn des Romans einen Selbstmordversuch unternimmt, zu sprechen. Als ich hörte, wie diese Frauen ihr Gefühl der Entfremdung und Einsamkeit beschrieben, spürte ich, dass eine Selbsthilfegruppe notwendig war, und ich half, sie zu organisieren. In The Salt Eaters gibt es eine Stelle, an der die Schwarzen Vorfahrinnen, eine lebende und eine tote Frau, zusammenkommen, um Velma zu heilen. Die jüngere der beiden, Minnie Ransom, sagt zu der älteren: »Was ist bloß geschehen, alte Frau? Was ist mit den Töchtern der Yamswurzel los? Es scheint, als wüssten sie nicht mehr, wie sie die Kräfte tief aus dem Inneren schöpfen können, so wie früher.«

Ich identifizierte mich stark mit dieser Passage. Denn ich wusste, dass ich unter Schwarzen Frauen und Männern aufgewachsen war, die mit ihren Heilkräften in Kontakt waren, die mich gelehrt hatten, wie wir »die Kräfte tief aus dem Inneren schöpfen können«, und ich trauerte um diese neue Generation, die so modern, so hoch entwickelt und so verloren schien. Dann dachte ich, wir sollten unsere Selbsthilfegruppe ›Sisters of the Yam‹ nennen, um Bambaras Arbeit und die Weisheit, die sie uns schenkte, zu ehren. Auch hatte ich das Gefühl, dass die Yamswurzel ein Symbol für die Lebenskraft der Familienbande und der Community der Schwarzen ist. Überall auf der Welt, wo Schwarze Frauen leben, essen wir Yamswurzel. Sie ist ein Symbol für unsere Verbundenheit in der Diaspora. Als Lebensmittel nährt die Yamswurzel den Körper, wird aber auch als Medizin verwendet, um den Körper zu heilen.

Unsere gemeinsame Hoffnung für die Gruppe war, dass sie einen Raum bieten würde, in dem Schwarze Frauen ihren Schmerz benennen und Wege zur Heilung finden könnten. Die Gruppe hatte die Kraft, das Leben ihrer Mitglieder zu verändern, denn jede einzelne von uns hatte diesen intensiven Wunsch nach Genesung. Im Inneren wie im Äußeren fanden so alle einen Raum, in dem sie den Willen zum Heilwerden und zur Schaffung positiv bestärkender Lebensgewohnheiten entwickeln konnten. The Salt Eaters beginnt mit einer Frage, die von der älteren Schwarzen Heilerin gestellt wird. Sie fragt Velma, die versucht hat, sich umzubringen und kaum noch am Leben ist: »Hauptsache, du bist dir sicher, Schätzchen. Bist du wirklich bereit, geheilt zu werden?« Nur eine bejahende Antwort macht Heilung möglich. In ihrer Einleitung zu der kürzlich erschienenen Aufsatzsammlung The Black Women’s Health Book: Speaking for Ourselves erinnert Evelyn White an die traurigen Statistiken, die die gravierenden Gesundheitsprobleme Schwarzer Frauen belegen. In diesem Zusammenhang stellt sie fest, dass »mehr als fünfzig Prozent der Schwarzen Frauen in einem Zustand seelischer Bedrängnis leben«. Das wird nur wenige Schwarze Frauen überraschen, denn sie werden tagtäglich Opfer institutionalisierter Herrschaftsstrukturen, zu deren zentralen Zielen es gehört, unsere Fähigkeit, Wohlbefinden zu erfahren, zu untergraben.

In den ›Sisters of the Yam‹-Selbsthilfegruppen, die über Jahre hinweg weitergeführt wurden, stellten wir fest, dass eine wichtige Quelle der Heilung darin bestand, dass wir mit all den Faktoren in unserem Leben in Kontakt kamen, die besonderen Schmerz verursachten. Für Schwarze Frauen, aber auch für Männer, bedeutet dies, dass wir lernen, wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Homofeindlichkeit und verschiedene andere Herrschaftsstrukturen in unserem täglichen Leben wirken und unsere Fähigkeit zur Selbstbestimmung unterminieren. Ohne zu wissen, welche Faktoren bestimmte Probleme überhaupt erst verursacht hatten, konnten wir gar nicht anfangen, sinnvolle Strategien des persönlichen und kollektiven Widerstands zu entwickeln. In diesem Sinne ist Schwarze weibliche Selbstfindung, wie alle Schwarze Selbstfindung, Ausdruck einer befreienden politischen Praxis. Da wir nun einmal in einem kapitalistischen, patriarchalen System mit weißer Vorherrschaft leben, das uns am besten ausbeuten kann, wenn es uns an einem festen Fundament von Selbstwert und Identität fehlt (dem Wissen, wer wir sind und woher wir kommen), ist die Entscheidung für Wohlbefinden und psychische Gesundheit ein Akt des politischen Widerstands. Bevor wir uns in großer Zahl effektiv im organisierten Widerstandskampf, in der Schwarzen Befreiungsbewegung engagieren können, müssen wir einen Prozess der Selbstregeneration durchlaufen, in dem individuelle Wunden, die uns möglicherweise daran hindern, ein erfülltes Leben zu führen, geheilt werden können.

In diesem Buch möchte ich jene Strategien der Selbstfürsorge weitergeben, die ich und andere Schwarze Frauen in den Selbsthilfegruppen der ›Sisters of the Yam‹ und anderswo angewandt haben, um unser Leben zu heilen. Obwohl ich über individuelle Heilungsprozesse schreibe, sind die geteilten Einsichten doch auch für uns als Gruppe relevant. Sie entstammen meiner gelebten Erfahrung von Gemeinschaft und Verbundenheit mit Schwarzen Menschen. Auch wenn unsere kollektive Heilung als Schwarze ein Gruppenprozess sein muss, der die Männer mit einschließt, wende ich mich hier direkt an Schwarze Frauen, weil ich mit den Problemen, mit denen wir konfrontiert sind, am besten vertraut bin.

Wenn ich Schwarzen erzähle, dass ich den Bereich der seelischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens für einen wichtigen Faktor im Schwarzen Befreiungskampf halte, weigern sie sich oft, sich vorzustellen, dass irgendeine ›Therapie‹ – sei es in einem Selbsthilfeprogramm oder in einem professionellen therapeutischen Rahmen – ein Ort politischer Praxis sein könnte. Dies sollte nicht überraschen. In der traditionellen Therapie bzw. in den herkömmlichen psychoanalytischen Verfahren wird Rassismus oft als ein eher unwichtiges Thema betrachtet, sodass die psychischen Probleme Schwarzer Menschen nicht angemessen bearbeitet werden. Dabei sind diese Problemlagen sehr real. Sie wirken sich auf unser tägliches Leben aus und untergraben unsere Fähigkeit, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Sie hindern uns sogar daran, uns am organisierten kollektiven Kampf zur Beendigung der Unterdrückung und zur Veränderung der Gesellschaft zu beteiligen. Im traditionellen Schwarzen Südstaatenleben wurde noch allgemein anerkannt, dass auf die Bedürfnisse der Seele eingegangen werden muss, wenn der Mensch wieder zu sich finden will. Im Rahmen unserer alltagsreligiösen Erfahrung sangen wir Lieder, in denen tiefgründige Fragen gestellt wurden, wie z. B. »Geht es deiner Seele gut? Bist du frei und geheilt?« Psychische Probleme wurden damals nicht ignoriert. Sie wurden von den unterschiedlichsten und in der Regel nicht zertifizierten ›Heiler:innen‹ behandelt, zu denen die Leute mit ihren Problemen gehen konnten. Und in der Zeit, bevor es das Fernsehen gab, sprachen die Menschen noch miteinander. Gespräche und Geschichtenerzählen waren wichtige Kanäle für den Austausch von Informationen über das eigene Selbst, für Heilung. In dem Zusammenhang sollten wir uns daran erinnern, dass die Psychotherapie oft als ›Gesprächstherapie‹ bezeichnet wird.

Kürzlich war ich zusammen mit anderen in einer Talkshow zu Gast, in der es um die Krise im Schwarzen Familienleben ging und darum, wie sie sich nicht zuletzt in häuslicher Gewalt zeigt. Wir wurden gebeten, Strategien vorzuschlagen, die helfen könnten. Ich drängte darauf, dass in Schwarzen Familien mehr miteinander gesprochen werden sollte, offen und ehrlich. In seinem Essay »Dying as the Last Stage of Growth« spricht Mwalimu Imara darüber, wie wichtig eine offene Kommunikation ist:

»Wir denken selten daran, dass Gespräche eine Art von Verpflichtung sind, aber sie sind es. Ich finde es schwierig, meine wahren Gefühle auszudrücken und einem anderen Menschen zu sagen, was mir im Moment wirklich wichtig ist. Ich muss mich dazu zwingen, und ich spüre, dass dies für die meisten von uns gilt. Ebenso schwierig ist es, zuzuhören. Wir sind in der Regel so sehr mit unseren eigenen Gedanken und Reaktionen beschäftigt, dass wir nur selten wirklich genau hinhören, um den wahren Kern dessen zu erfassen, was die andere Person zu vermitteln versucht. Erst die kreative, tiefgehende Kommunikation ermöglicht es uns, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu anderen zu erleben. Sie ist die Kraft, die das zerstörerische Potenzial in unserem Leben in Grenzen hält und die Aspekte des Wachstums fördert. Das Leben ist ein Kampf. Ein Leben lang mit Veränderungen zurechtzukommen, ist ein Kampf, aber in einem solchen Leben können wir uns nur dann als ganzer Mensch erleben, wenn wir uns auf die Verpflichtung einlassen, mit anderen im kreativen Dialog zu bleiben.«

Es ist wichtig, dass Schwarze Menschen miteinander reden, dass wir mit Freund:innen und Verbündeten sprechen, denn das Erzählen unserer Geschichten ermöglicht es uns, unseren Schmerz und unser Leiden zu benennen und Heilung zu suchen.

Als ich heute mein zerfleddertes Exemplar von The Salt Eaters aufschlug, fand ich diese mit Bleistift geschriebenen Worte auf der hinteren Umschlagseite. Sie wurden mir von einer Studierenden gesagt, die Heilung suchte: »Heilung geschieht durch das persönliche Bekenntnis, durch das Zusammentragen von allem, was dir zur Verfügung steht, und durch Versöhnung.« Dies ist ein Buch über Versöhnung. Es soll als Orientierungshilfe dienen, uns den Weg zeigen, der uns zurück zu jenem dunklen und tiefen Ort in unserem Inneren führen kann, an dem wir zum ersten Mal gesehen und geliebt wurden und wo die Arme, die uns gehalten haben, uns immer noch halten.

1 Auf der Suche nach der Wahrheit

»Wir müssen den zärtlichen Umgang miteinander bewusst pflegen, bis er uns zur Gewohnheit geworden ist. Denn was uns angeboren war, die Liebe Schwarzer Frauen zueinander, wurde uns gestohlen. Doch wir können Nachsicht mit uns selbst üben, indem wir zu anderen nachsichtig sind. Die Nachsicht mit anderen üben wir, indem wir sie jenem Anteil unseres Selbst entgegenbringen, der am schwersten zu ertragen ist; indem wir dem tapferen, verletzten Mädchen in uns mehr Aufmerksamkeit schenken und von ihren übermenschlichen Anstrengungen, überragend zu sein, weniger erwarten. Wir können sie im Licht und auch im Schatten lieben, ihren rasenden Drang nach Perfektion dämpfen und sie ermutigen, ihre Aufmerksamkeit auf Erfüllung zu lenken (…). Ausgerüstet mit unserer stärksten Waffe, mit uns selbst und unseren Schwestern, können wir endlich Seite an Seite und in rigoroser Liebe zueinander stehen und einander das sagen, was unmöglich ist oder vielmehr so lange unmöglich schien. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg wirklicher Veränderung. Wenn wir einander endlich die Wahrheit sagen, wird sie für uns selbst unvermeidlich sein.«[3]

Audre Lorde, Auge in Auge

Heilung findet erst dann statt, wenn wir die Wahrheit über unser Leben aussprechen. In M. Scott Pecks bekannter Abhandlung über eine neue Psychologie der Heilung, in dem Buch The Road Less Traveled, betont er die Verbindung zwischen der Hingabe an die Wahrheit und unserer Fähigkeit, gesund zu werden. Er meint: »Eine der Wurzeln psychischer Krankheiten ist immer ein ineinandergreifendes System von Lügen, die uns erzählt wurden, und Lügen, die wir uns selbst erzählt haben«. Die Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen, ist daher der erste Schritt in jedem Prozess der Selbstheilung. Doch unsere Kultur der Herrschaft und Unterdrückung führt zwangsläufig dazu, dass Lügen eine akzeptable soziale Norm darstellen. Sie sind sogar notwendig. Die Weißen wussten, dass sie logen, wenn sie der Welt erzählten, dass afrikanische Versklavte ›faul‹ seien, obwohl diese doch in Wirklichkeit von früh bis spät schufteten.

Die weiße Vorherrschaft hat sich schon immer auf systematische Täuschung gestützt, um entwürdigende rassistische Stereotype fortzuschreiben, Mythen, dass Schwarze minderwertig und ›animalisch‹ seien. Und Schwarze wurden im Zuge des Kolonisierungsprozesses in dem Glauben sozialisiert, dass sie nur überleben konnten, wenn sie lernten zu täuschen. Und tatsächlich war dies oft der Fall. Versklavte erzählten ihren weißen Unterdrücker:innen oft ›Lügen‹, um nicht brutal bestraft oder ermordet zu werden. Sie lernten, dass die Kunst, sich hinter einer Maske zu verstecken, im Umgang mit den weißen Herren nützlich sein konnte. Geschicktes Lügen konnte die eigene Sicherheit schützen, einen besseren Zugang zu Ressourcen verschaffen oder auch Widerstand möglich machen. Aus den Erzählungen von Versklavten wissen wir, dass die Fähigkeit zu täuschen eine Voraussetzung für das Überleben war. Eine von Gilbert Osofsky herausgegebene Sammlung von Selbstzeugnissen von Versklavten trägt sogar den Titel Puttin’ On Ole Massa(Den alten Massa täuschen). In ihrem Erfahrungsbericht als Versklavte, Incidents in the Life of a Slave Girl, bringt Harriet Jacobs ihren mütterlichen Stolz darüber zum Ausdruck, dass ihre Kinder schon früh lernten, dass sie das Geheimnis ihres Verstecks sowohl vor unterdrückerischen Weißen als auch vor nicht vertrauenswürdigen Schwarzen bewahren mussten. Ein jamaikanisches Sprichwort, das unter den Versklavten oft zitiert wurde, forderte die Leute auf, »einen Dummkopf zu spielen, um einen Klugen zu fangen«. Dies wurde als wesentlich für das Überleben der Schwarzen angesehen, auch wenn es Lügen und Betrügen erforderte.

Wer die Berichte der Versklavten liest, weiß, dass religiöse Schwarze ihren Zorn und ihre Wut darüber zum Ausdruck brachten, dass sie durch die repressiven sozialen Verhältnisse gezwungen wurden, die Sünde des ›Lügens‹ zu begehen. Zu Recht empörten sie sich darüber, dass die unterdrückerischen Weißen eine entmenschlichende Gesellschaftsstruktur geschaffen hatten, in der es zwar eigentlich geschätzt war, die Wahrheit zu sagen, dies aber nicht gewagt werden durfte, und in der Schwarze wegen ihrer vermeintlichen ›Unfähigkeit‹, ehrlich zu sein, als minderwertig beurteilt wurden. So saßen die Versklavten in der Zwickmühle: Einerseits glaubten sie daran, dass es wichtig war, ehrlich zu sein, andererseits wussten sie, dass es nicht ratsam war, ihren Peiniger:innen gegenüber immer die Wahrheit zu sagen, und so hielten sie Informationen mit Bedacht zurück und logen, wenn nötig. Selbst freie Schwarze wussten, dass die Weißen ihre Vorherrschaft jederzeit rücksichtslos durchsetzen konnten, weshalb auch sie im Interesse ihres Überlebens die Kunst der Verstellung praktizierten. In seinem 1848 veröffentlichten Bericht The Narrative of Lunsford Lane erklärte Lane, dass er solch ein Verhalten selbst noch nach seiner Befreiung an den Tag legte:

»Ich war immer bemüht, mich so zu verhalten, dass ich den Weißen nicht unangenehm auffiel, da ich ihre Macht und ihre Feindseligkeit gegenüber Schwarzen sehr wohl kannte (…). Erstens stellte ich das wenige Eigentum oder Geld, das ich besaß, niemals zur Schau, sondern versuchte, in jeder Hinsicht möglichst wie ein Versklavter auszusehen. Zweitens gab ich mich nie so intelligent, wie ich in Wirklichkeit war. Darauf müssen alle Schwarzen im Süden, freie und versklavte, zu ihrem eigenen Schutz und Wohlergehen besonders bedacht sein.«

Die Realitäten des täglichen Lebens im von Weißen beherrschten Amerika zeigten den Schwarzen auch noch viele Jahre nach dem Ende der Sklaverei, dass es immer noch nicht in ihrem Interesse lag, auf diese Praxis der Verstellung zu verzichten. Die anhaltende rassistische Unterdrückung, vor allem in Form von Lynchjustiz und offener Ermordung von Schwarzen, machte allen klar, dass sie vorsichtig sein mussten, wenn sie den Weißen gegenüber die Wahrheit sagten.