Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

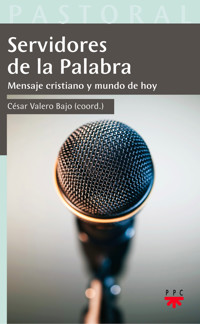

- Herausgeber: PPC Editorial

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Pastoral

- Sprache: Spanisch

La buena comunicación es un arte que requiere conocimiento y ejercitación. La palabra es usada entonces de forma adecuada y educada. El poder de la palabra es grande y bipolar o ambivalente. Alienta, anima, construye; enciende la vida en gozo y esperanza en aquellos que reciben mensajes positivos. Pero también daña, hunde, atormenta; "hay palabras que matan", acuñó hace siglos la sabiduría popular. Este libro aporta pistas muy prácticas para utilizar de manera adecuada la palabra cuando proclamamos la Palabra y hablamos de ella. Especial destinatario de este libro son los sacerdotes y agentes de pastoral que se encargan de las diferentes celebraciones litúrgicas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PRÓLOGO

Servidores de la Palabra es el título bajo el que queremos recoger y ofrecer a los lectores los contenidos de un curso de comunicación y predicación. Dentro de la Iglesia, todos los que nos sentimos vitalmente comprometidos con la causa del Señor Jesús somos conscientes del valor irrenunciable de la oferta de la Palabra para el brote de la fe en el corazón del oyente. Todos los grandes apóstoles hicieron de ello el motivo y el motor de su vida.

Somos comunicación. Y vivimos en la época de las comunicaciones.

Ver la luz y rasgarnos en llanto son actos prácticamente simultáneos al comenzar el camino de la vida. El llanto, nuestra primera comunicación. El postrer suspiro, la última. Entre ambos momentos, una multitud de intercambio de comunicaciones en las que la palabra, sin agotar otras formas de expresarnos, juega en nuestra vida un papel tan central y decisivo.

La comunicación, la buena comunicación, es un arte que requiere conocimiento y ejercitación. La palabra es entonces usada de forma adecuada y educada; cordial y correcta, en cuanto al modo y en cuanto a la gramática también. Recientemente, el académico de las letras Luis Mateo Díez apuntaba: «El gusto por las palabras, por hablar bien, tiene ese sentido de que mientras mejor te expresas, más rico eres y menos te van a engañar, es casi una cuestión de moral cívica».

También uno de los colaboradores de esta obra, Santiago López Navia, apunta en esa misma dirección cuando indica: «Aprendemos a hablar mejor para ser mejores y para que la sociedad a la que servimos sea mejor». De aquí la gran importancia e interés irrenunciable de los contenidos de la publicación que ofrecemos.

El poder de la palabra es grande y bipolar o ambivalente. Alienta, anima, construye; enciende la vida en gozo y esperanza en aquellos que reciben mensajes positivos. Pero también daña, hunde, atormenta; «hay palabras que matan», acuñó hace siglos la sabiduría popular.

Del mismo modo, el misterio de Dios se ha hecho comunicación para la humanidad y se ha ido mostrando y dando a conocer a lo largo de los siglos. El autor de la carta a los Hebreos lo expresaba con rotundidad: «De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo» (1,1-2).

El Señor Jesús dejó a los suyos el encargo de ser transmisores de su Palabra, de sus enseñanzas y de su salvación. La Iglesia existe para ser en medio del mundo, en cada generación que va escribiendo la historia de la humanidad, memoria Christi; tanto con la transmisión de su Palabra como encarnando en cada momento su propio estilo de vida tal como aparece en los documentos evangélicos que han llegado hasta nosotros.

Quisiéramos con esta publicación reavivar y potenciar en ti, amigo lector, el gozo de usar las palabras y la responsabilidad de ofrecer la Palabra. Tendremos que enfrentarnos con algunos interrogantes: ¿somos en el día a día buenos comunicadores? ¿Lo son los profesionales de la palabra? ¿Lo somos quienes formamos la Iglesia, que recibió del Señor Jesús el encargo de dar a conocer al mundo entero su Palabra?

De estos interrogantes, que de forma tan particular y plena inciden en el carisma de los dominicos –Orden de Predicadores–, surgió el Curso de comunicación y predicación que desde el año 2008 ofrecemos los dominicos de la Península Ibérica en el convento de San Pedro Mártir, en Madrid. Es el fruto de una amplia y profunda reflexión.

Pretendemos con este curso articular la relación entre comunicación y predicación, para que realmente nuestro servicio a la Palabra sea pleno y eficaz. De ahí el título: Servidores de la Palabra. Es descorazonador oír comentarios sobre la calidad de nuestras homilías, la pobreza y desconexión con la realidad de nuestro lenguaje, los contenidos tópicos y trasnochados de nuestras transmisiones del mensaje cristiano. Intentamos, pues, ayudar a superar estos puntos oscuros de la misión eclesial.

Somos conscientes, cómo no, de que la transmisión de los contenidos evangélicos no es solo cuestión de técnicas y de fórmulas retóricas. Pero tampoco debemos obviarlas. Sin duda, el eje central de la misión encomendada por Jesús de Nazaret a los suyos está en hablar y predicar con autoridad, como él lo hizo. Es indispensable para ello que la predicación esté avalada por la vida, y esta marcada por el sello de la verdad que se anuncia y que antes se ha encarnado en la vida del predicador; y la configura dándole así autoridad. Ofrecer la Palabra entraña una vida marcada por la verdad del Evangelio, comprometida en su causa y siempre iluminada por la alegría y la esperanza que brotan de los acontecimientos pascuales. Sin estos sellos de identidad y autenticidad, la predicación cristiana corre el riesgo de ser vana y estéril.

Hemos tenido la suerte de contar para el desarrollo de este curso con un extraordinario plantel de profesores, cuyos aportes al tema de la comunicación y la predicación son los que ofrecemos en la presente publicación.

Hay una primera parte que recoge técnicas, estética, eficacia y psicología de la comunicación, con la firma de los profesores César Cid Gil, Santiago López Navia, Ángel Lafuente Zorrilla y la dominica Gemma Morató i Sendra. Algunas de sus aportaciones pueden ser un tanto redundantes, aunque poseen acentos y prismas distintos, por eso las hemos conservado.

Álex Rosal nos lleva con su reflexión a la relación entre el mundo del periodismo y el mensaje cristiano, cuyos contenidos más relevantes son tratados por los profesores dominicos Francisco José Rodríguez Fassio y Felicísimo Martínez Díez. Por su parte, el también dominico Miguel de Burgos Núñez nos refresca claves hermenéuticas para un mejor entendimiento y presentación de los contenidos neotestamentarios.

Hay dos grandes campos de transmisión de la Palabra en el servicio que la Iglesia ofrece a los suyos: la catequesis y la homilía. Cómo ofrecer la Palabra en la catequesis nos lo explayan los dominicos Gloria Cañada Millán y Miguel Ángel Medina Escudero. José Ramos Domingo nos brinda valiosos materiales para que el contenido homilético llegue y prenda en el corazón del oyente.

También la celebración litúrgica es momento de servicio privilegiado a la transmisión de la Palabra que nos fue encomendada. De cómo ha de ser su celebración y animación se encargan José Manuel Bernal Llorente y Juan Antonio Espinosa Bote.

Los alumnos que han participado en el curso, laicos que sienten profundamente el compromiso de su fe, catequistas, jóvenes estudiantes de teología, profesores de Religión, animadores de equipos apostólicos y litúrgicos, misioneros, religiosas, religiosos y sacerdotes han valorado muy positivamente cuanto recibieron en el desarrollo del mismo. Ahora queremos que también cuantos tengan a mano esta publicación puedan beneficiarse de estas reflexiones para seguir con renovada ilusión y ahínco en la maravillosa tarea de ser buenos servidores de la Palabra de Dios en el mundo de hoy. Quiera él que sea así.

CÉSAR VALERO BAJO, OP

1

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

CÉSAR CID GIL

Periodista, locutor de radio y televisión

1.Cuidado de la voz

El punto de partida de toda buena comunicación es el cuidado de la voz y del aparato que la produce, el aparato fonador. Se trata de un órgano fundamental para el hombre.Está situado en la parte superior de la tráquea y está formado por un esqueleto cartilaginoso, unos repliegues musculosos que forman las cuerdas vocales, además de unos músculos capaces de modificar la tensión de los cartílagos y de las cuerdas vocales.

Los cartílagos son: el tiroides, que es el mayor. Tiene forma de libro abierto hacia atrás y forma un saliente llamado «nuez». El cartílago cricoides, con forma de anillo de sello, y los dos aritenoides, que son muy pequeños. En la parte superior existe otro con forma de lengüeta que, en los movimientos de deglución, tapa la entrada de la laringe, evitando el paso de alimento a las vías respiratorias.

Las cuerdas vocales son dos, y entre ellas queda una hendidura de forma triangular y de amplitud variable. Por encima hay unos repliegues mucosos que se llaman «cuerdas vocales falsas». Entre unas y otras quedan unas cavidades llamadas ventrículos de Morgagni. La fonación se produce al expulsar aire de los pulmones. Las cuerdas, puestas en tensión, vibran y producen un sonido ampliado por los ventrículos de Morgagni, la faringe y las fosas nasales.

Así producimos nuestra voz, pero no es fácil conseguir un sonido perfecto. A veces porque hacemos mal la respiración; otras por la existencia de patologías vocales que necesitan de observación médica. La buena utilización de nuestra voz pasa por tres procesos distintos, que generalmente se desconocen. Por ello se generan grandes vicios inconscientes que impiden tener una buena columna de aire. Indicamos esos tres procesos que hay que tener en consideración para una correcta producción de la voz:

a)Relajación.Es imprescindible que los músculos de la cara, el cuello y el maxilar inferior estén totalmente relajados. De no ser así articularíamos defectuosamente, impidiendo la producción de un sonido bien vocalizado y claro.

b)Respiración.Es necesario reeducar la respiración. Se trata de utilizar no solo la cavidad pulmonar, sino también la abdominal. Lo llamamos respiración «costo-abdominal», y es necesaria para hablar lo necesario sin llegar al agotamiento.

c)Impostación.Una buena articulación con respiración correcta permitirá la perfecta proyección de la voz. Se trata de hacer consistente el proceso de impostación para conseguir utilizar la voz en todas las necesidades. Solo así se consigue hacer las inflexiones adecuadas para respirar en las pausas; dar los tonos necesarios para cada mensaje.

Tan importante es conseguir una buena voz como conservarla. Para ello no basta con el aprendizaje de los ejercicios de relajación, respiración e impostación, que después se verán. Es necesario eliminar los abusos vocales, es decir, las agresiones a las que nuestras cuerdas están sometidas, que repercuten gravemente en la voz.

Conservación e higiene de la voz.Es útil tener en cuenta cuatro consejos al acudir a lugares cerrados donde la música o los sonidos ambientales nos obliguen a forzar la voz para comunicarnos: evitar el tabaco, no abusar del alcohol, no tomar bebidas muy frías y no forzar la voz si el ambiente es ruidoso.

En muchas ocasiones utilizamos nuestra voz con cierto peligro, sin reparar en ello:gritamos para avisar o llamar la atención de alguien. Es preferible acercarse que llamarse a voces. Evítese de no ser imprescindible. El grito es una desimpostación de la voz que incide gravemente en las cuerdas. A veces gritamos al hablar por teléfono. Si la articulación y la vocalización son correctas, se nos entenderá, aunque hablemos bajo.

Si padecemos algún dolor, rápidamente tendemos a relacionarlo con determinado proceso patológico. La voz no duele. Por ello es necesario conocer los síntomas que nos indican que la voz no está en condiciones: rigidez de garganta; cansancio (aunque no se haya abusado, se siente cansancio al hablar); dolor de cuello; carraspera no productiva; tos no productiva.

Además de los síntomas localizados en la zona también podemos advertir diferentes sensaciones auditivas: ronqueras frecuentes; extensión reducida de la voz e imposibilidad de realizar inflexiones, sensación de no llegar; cambio de timbre, la voz ha cambiado.

Prevención. Es importante conocer todos aquellos agentes que resultan nocivos, con el fin de evitar patologías vocales:evitar los tóxicos ambientales; evitar la exposición directa a climatizadores; cuidar que la calefacción no sea excesiva y prescindir del aire acondicionado si es posible.Cuidado con los cambios bruscos de temperatura; y ya que nos resulta imposible evitarlos, vigilemos nuestra actitud al abandonar lugares no acondicionados.Evitar el tabaco y el alcohol en la medida de lo posible; son muy irritantes.

Para evitar el cansancio vocal. Es recomendable mantener relajados los músculos del cuello y el maxilar inferior, evitando tensarlos al hablar.Inspirar siempre antes de empezar a hablar, sin agotar el aire para terminar una frase.Utilizar correctamente las cavidades de resonancia y no apoyar la voz en la garganta. Abrir la boca articulando correctamente. La voz ha de salir por resonancia, no por esfuerzo.

Debemos tener en cuenta que suele ser más importante lo que dejamos de hacer mal que lo que hacemos bien. Cuando notemos que estamos forzando la voz, debemos callar; de no ser posible debemos intentar hablar más bajo. Teniendo en cuenta los consejos anteriores, hemos de considerar que la reeducación expresiva requiere constancia e interés, pero es realizable por cualquiera.

Proponemos algunos ejercicios sencillos:

a)De cuello.Cada uno de ellos debe realizarse tres veces, muy despacio. Es muy importante y saludable tener un cuello relajado. Cualquier tensión impedirá la correcta proyección del aire (impostación).

Primero: flexionar la cabeza hacia adelante. Flexionar la cabeza hacia atrás.

Segundo: flexionar la cabeza a la derecha. Flexionar la cabeza a la izquierda.

Tercero: tres rotaciones de cabeza hacia la derecha. Tres rotaciones de cabeza hacia la izquierda.

Estos ejercicios deben realizarse sentado en una silla, con la espalda erguida y los brazos agarrando por detrás el respaldo, para inmovilizar los hombros. Además deben realizarse despacio y con suavidad.

b)Respiratorios. Estos ejercicios también deben realizarse sentado en una silla, con la espalda erguida y el cuello relajado. Se sobreentiende que ejercitamos para ello la respiración costo-abdominal. Cada ejercicio debe realizarse cinco veces, soltando el aire por la boca.

Primero: tomar aire contando mentalmente cuatro segundos (1, 2, 3, 4). Soltar el aire emitiendo ssssss, contando hasta cinco (1, 2, 3, 4, 5).

Segundo: tomar el aire contando hasta tres (1, 2, 3). Soltarlo emitiendo ssssss, contando hasta siete (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Tercero: tomar el aire contando uno (1). Soltarlo contando ocho (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Con estos ejercicios conseguimos tomar aire con rapidez para alargar la respiración, prolongando poco a poco el tiempo de salida del aire. Esta práctica es muy necesaria para habituarse a realizar lecturas continuadas. Este tipo de respiración permite mecanizar la inspiración y la espiración poco a poco. Como en toda mecanización, a cada persona le lleva un tiempo distinto conseguirla. Para ello se recomienda practicar los ejercicios diariamente y en solitario. Dado que en tal mecanización el oído desempeña un papel muy importante, es necesario que sea cada uno quien vaya descubriéndose expresivamente, a medida que alcanza la mecanización, es decir, la realización de estas pautas sin necesidad de pensar en ellas previamente.

c)Ejercicios coordinados. Respiración-fonación.

Primero: tomar aire. Retenerlo. Soltarlo con el abdomen y diciendo: «Enero... febrero... marzo... abril... mayo... junio... julio... agosto...».

Segundo: repetir el ejercicio con la siguiente enumeración: «Uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... nueve... diez».

Este ejercicio, que pretende el control respiratorio, es muy útil para «almacenar» el aire y utilizarlo según nuestras necesidades. Con él nos resultará sencillo hacer pausas mientras hablamos, repartiendo progresivamente el aire de una sola inspiración.

2.Vocalización

Las vocales son sonidos puros que emitimos con la vibración de las cuerdas vocales. Se dan forma en la boca con moldes distintos. Las cavidades de resonancia refuerzan su sonido al hablar. Las consonantes son fonemas que producen un sonido sin timbre. Resultan de la obstrucción de los órganos fonoarticuladores al paso del aire. Las consonantes se forman en las cavidades supralaríngeas, y son reforzadas por el sonido laríngeo. Su sonido se hace perceptible cuando se pronuncian junto a las vocales.

Llamamos «vocalizar» a la producción de un sonido puro, redondo. Para una buena vocalización debemos mantener la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, sin rigidez. Los músculos del cuello han de estar igualmente relajados. La lengua, situada según el molde vocálico correspondiente. Vocalizando adecuadamente lograremos la tesitura perfecta para entonar adecuadamente. Llamamos «tesitura» a la utilización tonal de las notas de la escala musical en la extensión de la voz.

Los moldes y su construcción. Conoceremos ahora los moldes vocálicos existentes y los ejercicios para madurar la posición de cada órgano que interviene. Esta «gimnasia» vocal nos ayudará a tener mayor resonancia y caudal de voz, sin emplear más esfuerzo que el necesario.

– Molde vocálico para la A: lengua plana (acostada), paladar alto y boca abierta. Tomar aire (respiración costo-abdominal). Retenerlo. Soltarlo empujando el abdomen. Cerramos las costillas emitiendo la vocal A. Siempre con la misma precisión del aire y sin hacer esfuerzo con el cuello.

– Molde vocálico para la O: lengua plana como en la A. Boca abierta en posición de O. Tomar aire (respiración costo-abdominal). Retenerlo. Soltarlo, empujando con el abdomen y cerrando las costillas emitiendo la vocal O.

– Molde vocálico para la U: lengua plana como en la A. Boca abierta en posición de U. Tomar aire (respiración costo-abdominal). Retenerlo. Soltarlo emitiendo la vocal U.

– Molde vocálico para la E: levantar el dorso de la lengua, con la punta pegada a los incisivos inferiores. La boca debe estar muy abierta para suplir el espacio que quita la lengua al subir. Tomar aire. Retenerlo. Soltarlo emitiendo la vocal E.

– Molde vocálico para la I: levantar el dorso de la lengua un poco más que para la E, manteniendo la punta pegada a los incisivos inferiores. La boca debe estar muy abierta para suplir el espacio que quita la lengua al subir. Tomar aire. Retenerlo. Soltarlo emitiendo la vocal I.

3.Combinación de vocales

Tomar aire. Retenerlo. Soltarlo articulando las vocales AO con sus moldes correctos: AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO. Repetir el ejercicio con las combinaciones: AEA AEA AEA AEA AEA AEA AEA AEA AEA AEA; AUA AUA AUA AUA AUA AUA AUA AUA AUA AUA; AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA.

4.Lectura de palabras

Al principio articularemos cada palabra con una sola inspiración. Por ejemplo: tomar aire. Retenerlo. Soltar el aire diciendo con voz impostada «pasa».

Palabras con M: mapa, mata, masa, mala, maza, macana, manchada, máscara, moco, mocoso, mocho, modo, moho, mohoso, hombro, mormón, mucus, murmullo, mutual, mutuo.

Palabras con F: facha, faja, falda, falla, fantasma, foto, fogón, formal, forro, fosforoso, futuro, fulgurante, feche, festeje, efervescente, fermente, filial.

5.Lectura silábica

Este ejercicio consiste en la emisión de frases de un texto de lectura, sílaba por sílaba. Haremos el movimiento propio de cada consonante, suave y breve, y agregaremos el molde vocal con plena sonoridad. Si utilizamos otros textos, separaremos los diptongos, para asegurarnos de que todas las vocales están bien impostadas. Por ejemplo: «El mal tiempo arrecia esta semana santa», que ha de resolverse en los siguientes pasos:

a)Inspiración b)EL MAL TIEM POc)Inspiración d)A RRE CI Ae)Inspiración f)ES TA SE MA NA SAN TAEs recomendable que a partir de este ejercicio se realicen lecturas continuadas de frases y párrafos, observando las recomendaciones anteriores. También es importante grabar sesiones breves y escucharlas inmediatamente. Ello facilita la adecuación expresiva, porque el oído va permitiendo el reconocimiento gradualmente.

2

ESTÉTICA DE LA COMUNICACIÓN

SANTIAGO LÓPEZ NAVIA

Doctor en Filología y Ciencias de la Educación

1.Conceptos básicos

Misión, condición y objetivo del orador.El hábil dominio del lenguaje que demuestra Ulises al hacer descansar una buena parte de su poder en el valor de una palabra, el ambiguo «Nadie» con el que se presenta ante el cíclope Polifemo en el canto IX de la Odisea, significa para Octavi Fullat el triunfo del hombre, representante de la civilización, sobre la bestia iletrada, que encarna la barbarie: «Triunfa quien domina el lenguaje, es decir, el civilizado»1. Esta es la primera misión que debe asumir todo orador: su compromiso con la civilización. Aprendemos a hablar mejor para ser mejores y para que la sociedad a la que servimos sea mejor, objetivo que adquiere un valor singular en la acción del orador cristiano, comprometido además, vital y sustancialmente, con la Palabra.

Para asimilar el vigor de este compromiso con la civilización es preciso entender y asumir, en primer lugar, que la condición de orador es universal toda vez que cada individuo que participa de una responsabilidad en el seno de una estructura social es orador en cuanto que comparte con los demás espacios y tiempos públicos de uso e intercambio de la palabra. En segundo lugar, en cuanto oradores aspiramos a la elocuencia, que es, tal como la define el Diccionario de la Real Academia, de acuerdo con los postulados ciceronianos, la «facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir».

Hablamos de elocuencia, no de locuacidad, habilidad menor que consiste en la facilidad de hablar sin más. Hablar con eficacia para causar placer, emocionar, modificar la actitud o condicionar una respuesta implica decir, no solo hablar. Añádase a ello que solo se accede a la elocuencia desde el trabajo, la disciplina y la constancia, y que no existen dones naturales que puedan suplir a la preparación y la práctica. El orador se hace, y se hace con el aprendizaje permanente, que nace sobre todo de la comprensión, corrección y superación de los errores. La inspiración del Espíritu Santo debe llegarnos trabajando.

Compromiso ético y estético. Está muy claro que quien es capaz de hablar de modo tal que consigue deleitar, conmover y persuadir tiene una enorme ventaja cuya natural evidencia hace innecesario el despliegue de argumentos. Los clásicos sostenían que la ventaja de la elocuencia, muy lejos de poder usarse de forma indiscriminada, hacía descansar una de sus principales fuerzas en el compromiso moral que definía sus límites2. Conviene destacar la importancia de estos mismos criterios en la retórica del humanismo español3. En el siglo XVI, tanto la relación de los tratados de retórica con los clásicos grecolatinos como las consecuencias que se desprenden de esta relación a propósito de los condicionantes morales de la oratoria están claramente determinados por las deliberaciones del Concilio de Trento (1545-1563) y por el modo en que estas afectan a los criterios generales de las obras teológicas, que condicionan la oratoria cristiana. La influencia tridentina es fácilmente rastreable en los Rhetoricorum libri quattuor, de Benito Arias Montano, que parte del legado ciceroniano cuando adscribe a la perspectiva del cristianismo la base formativa que garantiza la probidad del orador, apoyada en la virtud y en las creencias religiosas, heredando la concepción catoniana según la cual la bondad se convierte en requisito inexcusable para el adecuado ejercicio de la oratoria.

Este valor de la búsqueda de la bondad y el apostolado del ejemplo son connaturales a la predicación cristiana, tal como nos recuerda Pablo VI en su encíclica Ecclesiam suam (1964):

La predicación es el primer apostolado [...] Debemos volver al estudio no ya de la elocuencia humana o de la retórica vana, sino al genuino arte de la palabra sagrada.

Debemos buscar las leyes de su sencillez, de su claridad, de su fuerza y de su autoridad para vencer la natural ineptitud en el empleo de un instrumento espiritual tan alto y misterioso como la palabra, y para competir noblemente con todos los que hoy tienen un influjo amplísimo con la palabra mediante el acceso a las tribunas de la pública opinión. Debemos pedir al Señor el grave y embriagador carisma de la palabra, para ser dignos de dar a la fe su principio eficaz y práctico, y de hacer llegar nuestro mensaje hasta los confines de la tierra [...] Y que la catequesis al pueblo cristiano y a cuantos sea posible ofrecerla resulte siempre práctica en el lenguaje y experta en el método, asidua en el ejercicio, avalada por el testimonio de verdaderas virtudes, ávida de progresar y de llevar a los oyentes a la seguridad de la fe, a la intuición de la coincidencia entre la Palabra divina y la vida, y a los albores del Dios vivo (nn. 83-84).

Nuestro principal instrumento como oradores, y más aún como oradores cristianos, es nuestra credibilidad, suma de la autoridad que seamos capaces de acreditar con el conocimiento de la materia que desarrollamos, nuestra pericia técnica y la confianza que suscitamos en el receptor a la luz de los valores que alumbran nuestro discurso. También al servicio de la credibilidad, y en íntima relación con los límites éticos de la elocuencia, hemos de entender y asumir el compromiso estético que impregna los criterios cualitativos que deben regir la elaboración y la ejecución del discurso. Estos criterios son las virtutes, definidas por Cicerón4 y asumidas más tarde por Quintiliano, cuya observación en la forma (elocutio) garantiza la adecuada elaboración de la pieza retórica: latinitas, perspicuitas, ornatus y aptum. Se observa el criterio de latinitas –puritas en un sentido más amplio– cuando un discurso se atiene a la norma culta de su lengua, lo cual implica, por un lado, la necesaria corrección gramatical, y, por otro, la correcta pronunciación. El criterio de perspicuitas se sigue cuando el discurso es claro, y la claridad es, según Quintiliano, la primera virtud de la elocuencia (Institutio oratoria II, 3, 8). La claridad del discurso ha de entenderse en dos dimensiones: su formulación y su estructura. Un discurso es claro, en primer lugar, cuando su formulación permite su comprensión; en segundo lugar, un discurso es claro cuando su estructura es ordenada, coherente y eficaz. El criterio cualitativo de ornatus se cumple cuando el discurso está elaborado con creatividad, originalidad y elegancia. El cuarto criterio, el de aptum, garantiza la adecuación del estilo del discurso al tema que se expone, a los condicionantes del público al que se dirige y a las circunstancias en las que se expone.

En definitiva, el orador en general, y el orador cristiano en particular, debe asumir que hablar bien en público es el resultado de hacerlo correctamente, claramente, elegantemente (pero sin afectación y sin buscar un brillo que atente contra la necesaria humildad) y adecuadamente, y la suma consciente y constante de todos estos ingredientes, derivada de la puesta en funcionamiento de los cuatro principios cualitativos del discurso, conduce a hablar estratégicamente5 con el fin de definir la credibilidad, que apuntalará el ascendiente del orador.

Miedos y cautelas. Siempre que hablemos en público debemos adoptar algunas cautelas ineludibles. La primera es tener en cuenta en todo momento el objetivo que se persigue a la hora de dirigirse a un público, y esto es algo que el orador cristiano tiene bien claro en su acción evangelizadora. Podría parecer impertinente, de puro obvio, significar que una segunda cautela inexcusable es la de conocer el tema con autoridad, pero es que esta pretendida obviedad no tiene un adecuado reflejo en la práctica retórica cotidiana. De la consideración constante del objetivo que se persigue al hablar y del conocimiento autorizado del tema, además de los aspectos propios del criterio cualitativo de aptum al que antes nos referimos, se deriva la cautela magistral sobre la cual se levanta una de las principales claves metodológicas de la palabra en público: debemos preparar cada discurso como si fuese único en el sentido, sencillo pero eficaz, que propone Carlos Javier Morales: «Hablar bien en público es, ante todo, aprender a preparar bien cada discurso»6. Esto nos lleva a desestimar todo exceso de confianza imprudente, lo cual implica, además de todo lo visto anteriormente, disponer, articular y dominar el soporte del discurso, ensayar concienzudamente con la mayor actitud de autoexigencia y ajustarse escrupulosamente al tiempo asignado, hábito tan necesario como poco común en la práctica.

De la consideración de las cautelas debemos pasar a la identificación de los temores propios del acto de la palabra en público, diferenciando entre los que cumple superar por su carácter negativo y aquellos que, sin duda, van a convertirse en nuestros aliados por su valor positivo y que nos harán permanecer en alerta. Entre los segundos sobresale el temor inherente a la responsabilidad de todo acto de expresión oral pública y al respeto que debe merecernos siempre el público, que nos ha confiado una parte de su tiempo, que venimos obligados a devolverle con una intervención elaborada, completa y cuidada en todos sus detalles. Entre los primeros se encuentra el miedo a no saber: a la hora de hablar en público es mucho mejor y más seguro reconocer públicamente la ignorancia acerca de algo que demostrarla con todo descaro diciendo lo primero que se le ocurra al orador, venga o no a cuento.

También se encuentra entre los «miedos malos» el miedo al silencio, que debe erradicarse cuanto antes y que merece atención especial. En 1771, el abbé Dinouart dio un paso significativo con su tratadito El arte de callar, escrito como respuesta a la atinada sugerencia que el cardenal Le Camus le hizo al padre Lamy cuando este le ofreció su obra El arte de hablar: «Es, sin duda, un arte excelente; pero, ¿quién nos escribirá El arte de callar?»7. Dinouart deja bien claro desde la introducción de la primera parte de su opúsculo que «el primer grado de la sabiduría es saber callar»8, y en el primer capítulo, titulado «Principios necesarios para callar», formula entre otras tres sentencias (la primera, la tercera y la sexta) que cualquier orador sensato y consciente de los límites éticos de la elocuencia podría suscribir: «Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio»; «el tiempo de callar debe ser el primero cronológicamente, y nunca se sabrá hablar bien si antes no se ha aprendido a callar»; y «el hombre nunca es más dueño de sí que en el silencio». O sea: el silencio como antídoto contra las palabras innecesarias, la subordinación de la palabra al silencio y el silencio como la manifestación más acabada del autodominio.

Y aquí es donde enlazamos con la clave de nuestra reflexión: los miedos que trae consigo el silencio, y el inequívoco grado de autodominio que manifiesta el orador que es capaz (o que se esfuerza por ser capaz) de controlar de forma consciente sus silencios, sustrayéndose a la tentación de llenarlos de signos –lingüísticos o paralingüísticos–, casi siempre evitables y prescindibles. Indebidamente se asocia el silencio a la falta de fluidez y a la falta de autoridad, cuando debería ser entendido en el sentido exactamente opuesto: el control del discurso, la garantía de la reflexión y la búsqueda de la palabra más precisa posible, y aun la palabra exacta, elementos que abonan, sin la menor reserva, la credibilidad y la autoridad del orador9.

Es un hecho comprobado que el orador desentrenado cede fácilmente ante el horror vacui y corre el riesgo de llenar los segundos de silencio, tan necesarios para pensar y para reforzar la coherencia del discurso, con elementos espurios, que muchas veces se transforman en un vicio muy difícil de corregir y que suele evidenciarse en los signos que yo denomino pseudofáticos (los constantes «¿no?» y «¿eh?») y pararreflexivos (los igualmente frecuentes «mmm» y «eeehhh»), que afean gravemente la calidad de la intervención porque interrumpen la continuidad del discurso y repercuten negativamente en la afirmación de la autoridad del orador. El dominio del silencio y de los silencios es, en fin, cuestión de autodominio, de elegancia, de cortesía y de autoridad; de todo, en fin, cuanto nos hace creíbles y discretos.

2. El criterio de perspicuitas y la estructura del discurso expositivo10

Modelo de estructura del discurso que guiará la tarea

Fase 1. Introducción

1)Presentación del orador 2)Aproximación al tema 3)Enunciación explícita del temaFase 2. Desarrollo

1)Guión a partir del cual se desarrollará el tema 2)Exposición del contenido de cada punto del guiónEnunciación ordenada de las ideasArgumentación adecuada a las ideas enunciadasRecursos apropiados a la argumentaciónFase 3. Conclusión

2)FinalCierre del temaDespedida del públicoa)La primera fase del discurso: la introducción

La primera tarea que conviene dominar es la de la presentación o la autopresentación del orador, teniendo en cuenta que lo más común antes de empezar a hablar es ser presentado por un tercero o tener que afrontar, en caso contrario, una mínima autopresentación. El orador capaz debe estar preparado para presentar y para ser presentado, y debe saber que siempre es mejor ser presentado por un tercero que asumir personalmente la responsabilidad de autopresentarse, y ello por dos razones principales: la primera tiene que ver con la cortesía institucional, lato sensu, que al orador le debe quien actúa como anfitrión; la segunda tiene que ver con el grado de sintonía y aceptación previa que suele ser capaz de concitar quien, en nombre del grupo, acoge al orador, facilitando el clima de receptividad necesario. Lo normal (y lo recomendable) es que la presentación a cargo de un tercero sea simple y que consista en la mención del nombre del orador, su cargo o condición profesional (si la tiene), su formación y algunos detalles mínimos de su trayectoria que justifican su presencia y su idoneidad, expuestos de forma sencilla y sin ceder a la fácil tentación de los encomios melifluos, que a veces distan mucho de ser sinceros.

No es infrecuente que los malos presentadores cometan tres errores muy comunes en la práctica que el orador debe conocer y evitar desde el primer momento: el primero de ellos es que el presentador se sienta tentado a hablar de sí mismo, obviando así las más elementales normas de cortesía; el segundo es el de desarrollar una parte del tema. Estos dos errores demuestran que el presentador no ha entendido ni su condición subsidiaria ni el protagonismo que corresponde al orador. Son, por decirlo así, errores que se cometen por defecto, como consecuencia de la falta de empatía y de sentido de la oportunidad. Un tercer error, cometido por exceso, se produce cuando el presentador se arriesga a encarecer de forma inmoderada los méritos del orador, actitud que puede suscitar una expectativa desproporcionada entre el público.

Una vez que el presentador ha concluido su tarea, es de rigor que el orador que ha sido presentado tome la palabra para formular el correspondiente agradecimiento a su anfitrión y para hacerlo extensivo a las posibles autoridades, organizadores y asistentes, haciendo gala en todo momento de cortesía y humildad, habilidades sociales que se alejan muchas veces de la dinámica de la oralidad en estas y otras circunstancias.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: