Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

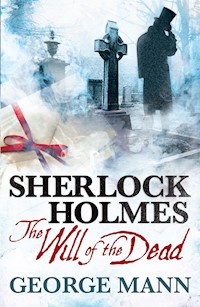

Der junge Peter Maugram sucht Sherlock Holmes und Dr. Watson in deren Appartement in der Baker Street auf. Maugrams Onkel hat das Zeitliche gesegnet, doch das Testament ist verschwunden. Nun fürchtet der junge Mann um sein Erbe. Holmes übernimmt den Fall und beginnt in der Familiengeschichte der Familie zu graben. Was er zutage fördert, hält selbst den hartgesottenen Schnüffler in Atem. Ein brandneuer Roman über den besten Detektiv aller Zeiten!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SHERLOCK HOLMES – DIE ROMANREIHE

Sherlock Holmes: Die Armee des Dr. Moreau

Gedruckte Ausgabe: ISBN 978-3-8332-2873-5

E-Book: ISBN 978-3-8332-2887-2

Der Wille des Toten

von George Mann

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Deutsche Ausgabe: Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.

Englische Originalausgabe: “SHERLOCK HOLMES: The Will of the Dead” by George Mann, published in the UK by Titan Books, a division of Titan Publishing Group Ltd., London, 2013.

Copyright © 2012 by George Mann. All Rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Übersetzung: Claudia Kern Lektorat: Thomas Gießl für Grinning Cat Productions Redaktion: Mathias Ulinski, Holger Wiest Chefredaktion: Jo Löffler Covergestaltung: tab indivisuell, Stuttgart Satz: Datagrafix, Philippinen

ISBN 978-3-8332-2989-3

Gedruckte Ausgabe:

Vorwort

von Dr. John H. Watson

Um der Vollständigkeit willen habe ich neben meinen eigenen Aufzeichnungen zu diesem Fall auch Auszüge von den Aussagen der wichtigsten Personen, die an diesem höchst ungewöhnlichen Rätsel beteiligt waren, zusammengetragen. Sie decken Ereignisse ab, während derer ich nicht anwesend war.

Daher kann ich die Richtigkeit dieser Angaben nicht garantieren – und würde bei einigen sogar zur Vorsicht raten, da sie mir unzuverlässig erscheinen –, allerdings decken sie sich mit meinem Verständnis der Ereignisse und vermitteln außerdem ein gutes Bild der zahlreichen Komplikationen, die sich bei diesem Fall ergaben.

Keinerlei Zweifel habe ich an der Aussage von Inspektor Charles Bainbridge von Scotland Yard. Ich glaube, dass vor allem seine Darstellung der Nachforschungen über die »Eisenmänner« ebenso korrekt wie vollständig ist. Hinzu kommt, dass Inspektor Bainbridge zugestimmt hat, seine Schilderung der Ereignisse – interpretiert und aufgezeichnet von mir, Dr. John Watson – zusammen mit meinen bescheidenen Aufzeichnungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ich selbst kann versichern, dass diese Mitschriften zwar äußerst bemerkenswerte und manchmal schockierende Ereignisse dokumentieren, aber trotzdem der Wahrheit entsprechen.

1. KAPITEL

Aus der Aussage von Mr Oswald Maugham

Ich erwachte, als ich Glas splittern hörte.

Erschrocken und mit klopfendem Herzen setzte ich mich im Bett auf. Es war dunkel – weit nach Mitternacht –, und ich dachte sofort an einen Einbrecher, der sich durch ein Fenster Zugang zum Haus verschafft hatte.

Ich blinzelte den Schlaf aus meinen Augen und wartete darauf, dass sie sich an die stygische Finsternis gewöhnten. Es war still im Haus. Nur ein Stockwerk unter mir tickte im Gang eine Standuhr. Ich hielt den Atem an und lauschte nervös auf Geräusche, hörte aber nichts.

Die Minuten zogen sich in die Länge.

Meine Gedanken schienen zu kriechen. Ob dies an meinem unsanften Erwachen oder den großzügigen Mengen Claret lag, die ich bei den abendlichen Festivitäten genossen hatte, konnte ich nicht bestimmen. Ich schloss die Augen und spürte, wie mich der Schlaf lockte. Ich sagte mir selbst, ich hätte mir das Geräusch nur eingebildet. Ich musste nicht aufstehen und mir auch keine Sorgen machen. Nur ein Traum …

Ich nickte bereits wieder ein, als ich Schritte im Gang hörte, die von einer leise murmelnden Stimme begleitet wurden. Ich setzte mich auf, denn nun wusste ich, dass meine Furcht nicht unbegründet gewesen war.

Ich bin von Natur aus kein mutiger Mensch, aber ich konnte einen möglichen Eindringling nicht einfach gewähren lassen. Also schlug ich die Daunendecke zurück und stand leise auf. Die plötzliche Kälte der Dielen unter meinen nackten Fußsohlen erschreckte mich.

Leise und vorsichtig schlich ich zur Tür. Dann blieb ich lauschend stehen. Weiter hinten im Gang hörte ich ein Murmeln.

Ich drehte den Schlüssel im Schloss und schob die Tür auf. Als die uralten Türangeln quietschten, verzog ich das Gesicht. Ich sah durch den Spalt und entdeckte eine Silhouette, die am Treppenabsatz stand und von diffusem Lampenlicht umgeben war. Sie drehte sich um, als sie mich hörte, und ich erkannte erleichtert, dass es nur Onkel Theobald war.

»Gott sei Dank!«, rief er mit zitternder Stimme. »Bist du das, Oswald? Stütz mich doch bitte. Ich weiß wirklich nicht, was heute in mich gefahren ist.«

Ich stieß die Tür ganz auf, zog meinen Morgenmantel über und band ihn zu. Im Gang war es kalt. Jemima, Onkel Theobalds schwarz-weiße Katze, strich ihm um die Beine. Sie miaute laut und rieb sich an seinem Schienbein.

»Ja, ja, Jemima, nur noch einen Moment. Oswald wird mir helfen.«

Die Dielen knarrten unter meinen Füßen. »Onkel?«, fragte ich besorgt, »wieso liegst du um diese Zeit nicht im Bett?« Sein Gesicht wirkte eingefallen, Schatten verbargen seine Augen. »Du siehst nicht gut aus. Komm, ich helfe dir.« Ich schob meine Hand unter seinen Arm und stützte ihn.

Onkel Theobald war ein alter Mann, und dass sich sein Gesundheitszustand in den letzten Monaten verschlechtert hatte, bereitete meinen Cousins, meiner Cousine und mir große Sorgen. Doch in dieser Nacht wirkte er noch verwirrter als sonst. Ich nahm ihm die Lampe aus der Hand und hielt sie hoch, um ihn besser sehen zu können. Sein Gesicht war blass und faltig. Im Licht traten die unzähligen kleinen Linien hart hervor. Er kniff die Augen zusammen, als er vom Licht geblendet wurde, und ich senkte die Lampe wieder.

»Danke, mein Junge, danke. Mir ist etwas schwindelig. Ich habe mein Wasserglas verschüttet … Ich …« Er brach ab und ließ die Schultern hängen. Dann seufzte er tief. »Ich bin alt, Oswald. Alt und schwach.« Er klang verbittert, so als trüge er eine große Last. Dass er Aufgaben, die er noch vor ein paar Monaten im Schlaf beherrscht hatte, nicht mehr ausführen konnte, frustrierte ihn.

»Onkel, das ist eine steile Treppe, die du in deinem Zustand nicht allein hinuntergehen kannst. Das sollte dir aber auch klar sein.« Ich wies ihn sanft zurecht, versuchte aber, nicht bevormundend zu klingen. »Du hättest Agnes rufen sollen. Oder einen von uns.« Ich seufzte. »Ich hole dir ein frisches Glas Wasser.«

Onkel Theobald lächelte traurig. »Du warst schon als Kind sehr aufmerksam, Oswald«, antwortete er und tätschelte meinen Arm. »Ich habe Jemima auch etwas Hühnchen versprochen. Kümmere dich doch bitte darum, wenn du schon unten bist.«

»Hühnchen?«, fragte ich und rieb mir die Augen. Ich war immer noch im Halbschlaf und wünschte mir nichts sehnlicher als mein Bett, aber ich konnte Onkel Theobald nicht allein durch das dunkle Haus geistern lassen.

»In der Tat. Die Reste der Party. Agnes hat etwas abgezweigt. Der Teller steht in der Abstellkammer.« Er grinste. »Jemima soll doch nicht zu kurz kommen.«

Ich warf einen Blick auf die Katze, die immer noch um seine Beine strich. »Er verwöhnt dich, Jemima«, sagte ich lächelnd. Dann bückte ich mich und kraulte sie hinter den Ohren. »Ich kümmere mich darum, Onkel.« Ich stand auf und ergriff seinen Arm. »Aber zuerst bringe ich dich zurück ins Bett.«

»Sehr gern«, sagte er dankbar und stützte sich auf mich. Gemeinsam schlurften wir durch den Gang zu seinem Schlafzimmer. Ich führte ihn zum Bett und achtete darauf, nicht in die Glassplitter zu treten. Die Dielen waren dort, wo das Glas aufgeschlagen war, feucht, aber das meiste Wasser war bereits zwischen den Brettern versickert. Das trübe Licht ließ nur einige Glassplitter glitzern.

Jemima war uns gefolgt und sprang auf das Bett, als Onkel Theobald die schwere Decke über seine Beine zog und sich in die Kissen sinken ließ. Sie miaute laut.

»Tut mir leid, Jemima«, sagte Onkel Theobald verschwörerisch. »Du hast ja gehört, was mir befohlen wurde. Aber wenn du mit Oswald gehst, bekommst du bestimmt ein Stück Hühnchen.«

Ich zögerte einen Moment und wartete wie ein Narr darauf, dass die Katze auf Onkel Theobalds Worte reagieren und mir folgen würde, doch sie schien beschlossen zu haben, bei dem alten Herrn zu bleiben. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihn nicht verlassen wollte, so als – und ich weiß, wie lächerlich das klingt – verriete ihr ein sechster Sinn, dass etwas passieren würde.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich davon nichts und schob es auf die Vorliebe einer Katze, die immer schon allein Onkel Theobalds Haustier gewesen war. Sie folgte ihm stets, wenn er von Zimmer zu Zimmer schlurfte und alten Staub und alte Erinnerungen aufwirbelte. Manchmal kam es mir so vor, als wäre auch Onkel Theobald ein Relikt der Vergangenheit, das nur noch wegen Jemima am Leben hing.

»So, mach es dir gemütlich«, sagte ich. »Ich bringe dir gleich dein Wasser.«

Ich verließ das Zimmer und ging zur Treppe. Ich hielt mich am Geländer fest und tastete mich in das schmutzig graue Halbdunkel der unteren Etage vor. Zwar gab es Lampen an den Wänden, aber es war mir zu mühsam, sie zu entzünden. Stattdessen benutzte ich die flackernde Öllampe in meiner Hand und ging über den kalten Marmorboden zur Küche. Die tintenschwarze Dunkelheit war unheimlich. Ich hörte nichts außer dem Rascheln meines Morgenmantels, dem sanften Klopfen meiner nackten Füße und dem Säuseln meines Atems. Rasch eilte ich durch die Küche zur Abstellkammer.

Ich fand den Teller mit Hühnchenresten und stellte ihn in der Küche neben Jemimas Wassernapf auf den Boden. Dann füllte ich ein Glas mit Wasser, trank es aus und füllte es für Onkel Theobald wieder auf. Zuletzt nahm ich die Lampe, die ich zuvor auf den Tisch gestellt hatte, und eilte die Treppe hinauf, in der Hoffnung, bald wieder zu Bett gehen zu können.

»Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch enttäuscht, mein Mädchen. Ich kann mir noch nicht einmal ein Glas Wasser holen, ohne dass es Theater gibt.« Onkel Theobald redete mit Jemima, als ich leise an die Tür klopfte. Er sah auf und winkte mich herein. »Ah, danke, Oswald. Du bist ein guter Junge.«

»Ich bin schon seit vielen Jahren kein Junge mehr«, korrigierte ich ihn grinsend.

»Natürlich nicht«, antwortete er lächelnd.

»Bitte sehr«, sagte ich und stellte das Glas auf seinen Nachttisch. »Agnes wird das alles morgen früh wegmachen.« Ich zeigte auf die Überreste des zerbrochenen Glases. »Ruh dich aus und pass auf, dass du beim Aufstehen nicht in die Scherben trittst.«

Onkel Theobald seufzte. Er griff nach dem Glas und trank einen kleinen Schluck. »Danke.« Er stellte das Glas wieder auf den Nachttisch und sank zurück in die Kissen. Seine Augen schlossen sich bereits. »Gute Nacht, Oswald.«

»Gute Nacht, Onkel. Schlaf gut«, sagte ich und drehte die Öllampe herunter. »Dir auch gute Nacht, Jemima.« Ich verließ leise das Zimmer und ging durch den Gang zurück zu meinem eigenen. Ich legte mich wieder ins Bett und fiel bald in einen tiefen und ruhigen Schlaf.

Ich erwachte, weil etwas sich regte. Eine Tür wurde geöffnet und schloss sich wieder, Wasser lief, Schritte im Gang. Es war noch früh, ungefähr sechs Uhr, schätzte ich. Ich stöhnte müde, stützte mich auf einen Ellenbogen und blinzelte mir den Schlaf aus den Augen.

Ich zuckte zusammen, als etwas auf meiner Brust landete. Als ich hinsah, entdeckte ich Jemima, die mich ruhig musterte.

»Oh, hallo, Jemima. Was machst du denn hier? Ist es schon Morgen? Ich muss die Tür angelehnt gelassen haben.« Ich kraulte ihr den Kopf, und sie schnurrte zufrieden. »Wo ist Onkel Theobald, hm? Ist ja fast schon Frühstückszeit. Hast du das Hühnchen verputzt?« Sie sah mich interessiert an und legte den Kopf schief. Ich seufzte. »Du hast es geschafft. Jetzt rede ich auch schon mit einer Katze.« Ich unterbrach mich abrupt, als ich einen furchtbaren, ohrenbetäubend lauten Schrei hörte. Ich kann mich an keinen schrecklicheren Laut erinnern als dieses ursprüngliche, ungefilterte, fast schon unzivilisierte Kreischen einer Frau.

»Agnes!«, rief ich, warf die Bettdecke mitsamt Jemima zurück und stürzte hinaus auf den Gang. »Agnes?«

Ich hörte sie unten im Flur schluchzen und eilte zum Treppenabsatz. Sie kauerte zusammengesunken am Ende der Treppe, drehte mir den Rücken zu und wippte langsam auf den Knien vor und zurück. Ich konnte sehen, dass sie sich über etwas Unförmiges beugte, mehr jedoch nicht.

»Agnes? Was ist los? Was ist denn passiert?«, fragte ich nervös, während ich nach unten lief. Hinter mir flogen Türen auf. Die Schreie der Zofe hatten den Rest des Haushalts geweckt. Nun liefen alle zur Treppe.

»Oh, Mr Oswald«, keuchte Agnes zwischen zwei Schluchzern. »Es hat einen furchtbaren Unfall gegeben. Sir Theobald …« Sie atmete tief ein und drehte sich, sodass ich an ihr vorbeisehen konnte. Auf dem Marmorboden lagen die zerschmetterten Überreste meines Onkels. Sein Kopf war unnatürlich stark zur Seite geneigt, und das Blut, das ihm aus der Nase gelaufen war, bildete eine Pfütze auf dem Boden. Einer seiner Arme schien gebrochen zu sein, und seine geöffneten Augen starrten ins Nichts. Eine schreckliche Ahnung beschlich mich.

»Großer Gott!«, rief ich aus, als ich die letzten Stufen hinter mich gebracht hatte und zu ihm eilte. »Er muss in der Nacht gestürzt sein.« Ich fiel auf die Knie und wollte nach seinem Puls tasten, doch ich konnte mich nicht überwinden, ihn anzufassen. Er war ungeheuer blass, und ich konnte sehen, dass er nicht mehr atmete. »Ist er …?«, stammelte ich, obwohl ich die Antwort schon kannte.

»Ja, Sir«, schluchzte Agnes. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten. »Er ist … er ist …«, wimmerte sie. »Sir Theobald ist tot.«

2. KAPITEL

In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit habe ich bereits zahlreiche Abenteuer von Sherlock Holmes niedergeschrieben, aber an das Geheimnis, das den Tod von Sir Theobald Maugham umgab, muss ich bis heute denken. Es führte zu einem der verstörendsten und gleichzeitig rührendsten Fälle, die mir je untergekommen sind.

Jahrelang schreckte ich davor zurück, den Fall niederzuschreiben. Zum einen wollte ich die betroffene Familie schützen, zum anderen – und das ist die Wahrheit – wusste ich nicht, wie ich diesem komplexen Netz aus Verrat und Hinterlist gerecht werden sollte.

Doch mittlerweile ist viel Zeit vergangen, und ich hoffe, dass ich nun in der Lage sein werde, den Fall hier zu präsentieren, nicht nur, um wieder einmal die deduktiven Fähigkeiten meines Freundes und Kollegen darzulegen, sondern auch, um endlich zu berichten, was wirklich geschehen ist.

Alles begann 1889 an einem grauen Abend Ende Oktober. Häusliche Pflichten hatten mich zwei Monate lang davon abgehalten, die Baker Street aufzusuchen, und aus dem langen Sommer war ein erntereicher und milder Herbst geworden. Die Straßen verschwanden unter einem tief hängenden Nebel, der sich an den Gaslampen emporwand und die harten Umrisse der Stadt aufweichte. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich glücklich war und das Eheleben genoss. Meine Gedanken kreisten nicht um Morde, Erpressungen und andere kriminelle Aktivitäten, so wie während der Zeit, die ich mit Holmes verbracht hatte.

Holmes war es unterdessen nicht gelungen, einen Fall zu finden, der ihn interessierte, und er war wieder in eine seiner unerträglichen düsteren Stimmungen versunken. Er hüllte sich in seinen abgerissenen uralten Morgenmantel und lungerte in seiner Wohnung herum, zog ununterbrochen an seiner Pfeife und frönte dieser schrecklichen chemischen Angewohnheit. Seine durch Drogen hervorgerufene Lethargie hatte dafür gesorgt, dass er jedes Gefühl für Ordnung und Sauberkeit verloren hatte. In den Zimmern stapelten sich alte Teetassen, Teller mit Essensresten und Berge von Zeitungen. Mrs Hudson weigerte sich seit einer Woche, die Wohnung zu betreten. Ihrer hastig geschriebenen Notiz war es zu verdanken, dass ich an diesem Morgen in London und in der Baker Street eintraf.

Ich stürmte mit der Absicht, Holmes für sein nachlässiges Benehmen zurechtzuweisen, in die Wohnung. Obwohl mich die Erfahrung gelehrt hatte, dass Schimpfen ihn nicht aus seiner Lethargie reißen würde, musste ich es dennoch versuchen, für ihn und für die arme, geplagte Mrs Hudson.

Als ich eintrat, wandte er mir den Rücken zu. Er saß in einem Sessel vor dem Feuer. Seine nackten Füße ruhten auf einem kleinen Tisch, und er zog den Bogen seiner Geige gleichmäßig über die Saiten. Dabei entlockte er dem Instrument scheinbar zufällige kratzende und aggressive Disharmonien, die, wenn ich genauer darüber nachdachte, gut zu meiner Stimmung passten.

»Holmes?«, fragte ich aufgebracht. »Was zum Teufel fällt Ihnen ein, Mann? Die arme Mrs Hudson weiß nicht mehr, was sie machen soll! Hören Sie auf, dieses Instrument zu foltern, und hören Sie einem alten Freund einen Moment lang zu.«

Zu meiner Zufriedenheit brachen die Disharmonien abrupt ab.

»Ah, Watson!«, antwortete Holmes erfreut. »Sie habe ich tatsächlich erwartet«, fuhr er ruhiger fort.

Das nahm mir den Wind aus den Segeln. »Haben Sie das?«, fragte ich ein wenig indigniert.

»Natürlich«, antwortete Holmes mit einer nachlässigen Geste. Er ließ die Geige sinken, drehte sich im Stuhl um und musterte mich. Er trug seinen roten Morgenmantel über einem abgerissenen schwarzen Anzug. Beide Kleidungsstücke waren voll Tabakbrandlöcher und chemischer Rückstände. Seine Augen waren von dunklen Ringen umgeben und verloren sich in den Schatten. Es ging ihm offensichtlich nicht sehr gut.

»Dann wissen Sie von Mrs Hudsons Brief?«, fragte ich resignierend. Ich hatte den Kampf bereits aufgegeben. Nun dachte ich nur noch daran, wie ich meinen Freund auf den Weg, von dem er abgekommen war, zurückführen konnte.

Holmes nahm die Füße vom Tisch und legte stattdessen die Geige darauf. Dann nahm er seine Bruyère und den Tabak. Er stopfte die Pfeife und drückte den Tabak dabei mit dem Daumen in die Vertiefung. »Ja, ja, Watson, Mrs Hudson ist schon sehr vorhersehbar, und Sie sind ein Mann mit einfachen Gewohnheiten. Der Brief spielte dabei die geringste Rolle.« Er zündete ein Streichholz an und paffte. Die Flamme setzte das trockene Kraut mit leisem Knistern in Brand.

»Wovon zum Teufel reden Sie, Holmes?«, fragte ich. Seine Spielchen frustrierten mich bereits wieder. Ich wollte ernsthaft mit ihm über sein Verhalten sprechen, aber ich hatte den Eindruck, dass er mich mit solchen Trivialitäten von diesem Ziel abzubringen gedachte. »Tun Sie nicht so geheimnisvoll. Ich bin seit Wochen nicht mehr hier gewesen. Der Brief hat Ihnen verraten, dass ich kommen würde, mehr nicht.«

»Das ist wirklich nur eine Lappalie. Kaum der Rede wert«, sagte er achselzuckend. Sein kaum unterdrückter selbstgefälliger Tonfall verriet jedoch seine wahre Absicht: Er spielte mit mir.

»Holmes …«, sagte ich gereizt.

Er seufzte spielerisch. »Mrs Watson besucht ihre Mutter in Sussex, richtig?«

»Ja …«, sagte ich perplex. »Aber … woher wissen Sie das?«

Holmes lachte. »Also wirklich, Watson, das ist simple Deduktion. Hatte Ihre Schwiegermutter nicht letzte Woche Geburtstag? Am zwölften Oktober, so wie schon seit dreiundsiebzig Jahren?«

»Das ist richtig«, bestätigte ich.

»Und da mir bekannt war, dass Sie und Mrs Watson letzte Woche in Northumberland waren, um die gute Luft zu genießen – Sie erwähnten die bevorstehende Wanderung in Ihrem letzten Brief –, erschien es mir nur logisch, dass Mrs Watson unmittelbar nach ihrer Rückkehr ihrer Mutter einen Besuch abstatten würde.« Holmes zog an seiner Pfeife und ließ den Rauch durch die Nasenlöcher austreten, während er mich musterte. »Und da ich weiß«, fuhr er fort, »dass Sie sehr gewissenhaft sind, ging ich davon aus, dass Sie sich wieder Ihren Patienten widmen und daher darauf verzichten würden, Ihre Frau auf ihrer Reise zu begleiten.«

»Das kann ich nicht leugnen«, erwiderte ich schulterzuckend.

»Da Sie nun sich selbst überlassen sind, dürften Sie den gestrigen Abend in Ihrem Club verbracht und mit anderen Medizinern gegessen haben. Heute Morgen, nachdem Sie Ihre Pflichten erledigt hatten und noch bevor Sie Mrs Hudsons wahrscheinlich sehr melodramatischen Brief zu Gesicht bekamen, beschlossen Sie, Ihrem alten Freund Sherlock Holmes und Ihrer ehemaligen Unterkunft einen Besuch abzustatten.« Er beendete seine Rede mit einer ausladenden Handbewegung, klemmte sich die Pfeife zwischen die Zähne und ließ sich in den Sessel zurücksinken. Den Blick richtete er auf das Kaminfeuer.

Ich seufzte schwer. »Sie haben das alles wie immer so logisch erklärt, dass mein Besuch offensichtlich erscheint. Aber hören Sie mir jetzt mal zu! Dieses destruktive Verhalten muss aufhören. Und was dieses Gift angeht, das Sie Ihren Adern zumuten … nun, Sie kennen ja meine Meinung dazu, aber … sehen Sie sich doch um. Sehen Sie sich doch an!« Ich gestikulierte bestürzt und bemerkte, dass sich meine Stimmlage geändert hatte. Ich erhob die Stimme nur selten, wenn ich mit jemandem sprach – vor allem mit einem alten Freund –, aber ich glaube, dass Holmes sehr wohl verstand, dass dies nur aus Sorge über seine Gesundheit und seinen Zustand geschah.

Holmes nahm die Bruyère aus dem Mund und umschloss den Pfeifenkopf mit seiner linken Hand, so als wollte er ihn wiegen. Er blickte zu mir auf, und seine Augen funkelten belustigt. Als er antwortete, wirkte er freundlich und ruhig, als wäre mein Ausbruch bereits vergessen. »Beruhigen Sie sich, Watson. Sie wollen doch unseren Besucher nicht verschrecken. Er scheint ungewöhnlich unentschlossen zu sein.«

»Besucher, Holmes?«, murmelte ich ein wenig verwirrt.

»Ganz genau, Watson«, antwortete Holmes und gestikulierte mit seiner Pfeife. »Sie kommen wie immer genau zum richtigen Zeitpunkt.«

»Sie übertreiben, Holmes. Wollen Sie etwa behaupten, dass Sie einen Besucher erwarten? Außer mir, meine ich?« Das zu glauben, fiel mir schwer, wenn ich Holmes’ Aussehen und den Zustand der Wohnung in Betracht zog. Selbst Holmes würde einen Klienten nicht in einem solchen Chaos begrüßen wollen.

»In gewisser Weise. Ich glaube, dass innerhalb der nächsten Minuten ein Mann an der Tür klingeln wird, um meinen Rat einzuholen. Ein Mann mit einem schwerwiegenden Problem. Er ist ungefähr einen Meter achtzig groß, Mitte dreißig und hinkt. Er hat nie als Soldat gedient, was darauf schließen lässt, dass diese Behinderung auf eine Kinderkrankheit oder einen Unfall zurückzuführen ist. Er ist unentschlossen und neigt zur Nervosität. Vor zwei Tagen ist etwas Schreckliches passiert, was ihn nun dazu bewogen hat, mit einer Kutsche durch die ganze Stadt zu fahren, um mich aufzusuchen.« Holmes war während seiner Erklärung immer aufgeregter geworden und saß nun auf dem Rand des Sessels. Er hielt den Pfeifenkopf fest zwischen Daumen und Zeigefinger und sah mich durchdringend an.

»Kennen Sie diesen Mann?«, fragte ich und überlegte, welches Spiel er gerade mit mir spielte.

»Überhaupt nicht, Watson«, erwiderte Holmes lächelnd. »Wir wurden uns noch nicht vorgestellt.«

»Aus welchem Grund erwarten Sie dann sein Eintreffen?« Ich seufzte und fand mich damit ab, dass mein Freund mich in diese Falle gelockt hatte. Zumindest hielt sie ihn vom Grübeln ab. »Holmes, Ihre Spielchen können einem wirklich den letzten Nerv rauben.«

Holmes grinste wölfisch. »Eins nach dem anderen. Eins nach dem …« Er unterbrach sich, als die Türglocke unten lautstark geläutet wurde. Lebhaft sprang er auf. »Aha! Da ist er.« Er öffnete seinen Morgenmantel und steckte die Hände tief in seine Hosentaschen. Die Pfeife klemmte zwischen seinen Zähnen. Einen Moment lang ging er vor dem Feuer auf und ab. Die Türglocke wurde erneut geläutet, und ich hörte, wie Mrs Hudson eilig durch den Flur schritt. Einen Moment später wurde die Haustür knarrend geöffnet, und die undeutliche, aber dennoch zögerlich klingende Stimme eines Mannes sagte etwas.

Holmes sprang über einen Stapel ledergebundener Bücher, trat auf mich zu und klopfte mir auf die Schulter. »Also dann, Watson«, sagte er, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. »Seien Sie so nett und beschäftigen Sie ihn ein wenig, während ich mich umziehe.«

»Ich … ich …«, stammelte ich, aber das war sinnlos. Er war bereits auf dem Weg zum Schlafzimmer. »Aber, Holmes«, rief ich ihm verzweifelt nach. »So, wie es hier aussieht?«

Mein Bitten stieß jedoch auf taube Ohren. Die Tür wurde zur Antwort ins Schloss geworfen, und ich blieb allein in einem Umfeld zurück, das mehr Ähnlichkeit mit den pockennarbigen Kriegsruinen Kabuls als dem Salon eines britischen Gentleman hatte. Ich war von Schutt umgeben, und die Schritte unseres Besuchers erklangen bereits auf der Treppe.

»Dann muss ich mich wohl selbst darum kümmern«, murmelte ich äußerst konsterniert. Bestürzt sah ich mich um. Ich habe noch nie Freude an der Hausarbeit aufbringen können, aber den Zustand von Holmes’ Wohnung empfand ich als beschämend. Jemand musste sich darum kümmern, sonst würde Holmes wohl keinem neuen Fall nachgehen können.

Hastig stellte ich die schmutzigen Teller in die Anrichte, um sie zu verbergen. Ich hoffte, dass die arme Mrs Hudson mir vergeben würde. Dann raffte ich die Zeitungen zusammen und warf sie einfach hinter das Sofa. Gegen den Staub war ich machtlos, aber ich ging rasch zum Fenster, zog es auf und ließ ebenso kalte wie saubere Luft ins Innere.

»So. Das muss reichen«, murmelte ich leise.

Unser Besucher schien meine Gedanken gelesen zu haben, denn es klopfte auf einmal leise und höflich an der Wohnzimmertür. Ich glättete die Falten in meinem Jackett, atmete tief durch und versuchte, meine verletzten Gefühle zu unterdrücken. Ich öffnete die Tür und stand vor einem Mann, der exakt der Beschreibung entsprach, die Holmes von ihm geliefert hatte. Ich lächelte höflich. »Bitte … kommen Sie herein«, sagte ich und trat zur Seite, um ihn einzulassen.

»Mr Sherlock Holmes?«, fragte er nervös und streckte die Hand aus.

»Bedauerlicherweise nein«, sagte ich mit einem entschuldigenden Schulterzucken. »Mein Name ist Watson, Dr. John Watson, ein Mitarbeiter von Mr Holmes.«

Der Besucher wirkte erleichtert und wandte sich wieder der Treppe zu, so als wollte er gehen. »Oh, dann sollte ich wohl besser ein anderes Mal wiederkommen …?«

»Ganz und gar nicht«, entgegnete ich zuversichtlich. »Mr Holmes wird gleich zu uns stoßen. Bitte machen Sie es sich bequem.«

Zu meiner Erleichterung hörte ich Schritte hinter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich Holmes, der einen eleganten schwarzen Anzug und ein sauberes weißes Hemd trug. Er lächelte breit. »Einen guten Abend, Mr …?«

»Maugham«, erwiderte der Mann. Er ließ die Schultern hängen, ob aus Resignation oder Erleichterung, vermochte ich nicht zu sagen. »Peter Maugham, Sir.«

»Nun, Mr Maugham«, sagte Holmes. »Bitte setzen Sie sich ans Feuer und wärmen Sie sich auf. Dr. Watson wird Ihnen einen Drink holen, damit Sie Ihre Nerven beruhigen können.«

»Was?«, fragte ich überrascht. »Oh ja. Natürlich.«

»Vielen Dank, Mr Holmes. Ich befürchte, dass meine Nerven wirklich blank liegen. Ich bin am Ende meiner Kräfte.«

Maugham zog seinen Mantel aus und reichte ihn Holmes. Dann setzte er sich auf den Sessel, den ich zuvor belegt hatte. Ich seufzte.

Ich ging zur Anrichte und suchte nach einem sauberen Glas. Dabei hoffte ich, dass ich nicht die Türen, hinter denen sich die ganzen schmutzigen Teller befanden, öffnen musste. Zum Glück entdeckte ich einen entsprechenden Schwenker neben einer Karaffe. Ich schüttete eine Handbreit Brandy hinein, reichte den Schwenker unserem Besucher und versuchte zwischen dem Schutt auf dem Sofa einen freien Platz zu finden. Holmes lächelte amüsiert.

»Meinen Dank, Dr. Watson«, sagte Maugham. Er trank einen Schluck Brandy und nickte anerkennend.

»Nun, Mr Maugham, ich kann sehen, dass Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Ich kann Ihnen versichern, dass Dr. Watson und ich uns Ihren Fall unvoreingenommen anhören werden. Wir möchten Sie nur bitten, ihn offen und so präzise wie möglich zu schildern.« Holmes setzte sich Maugham gegenüber auf einen Stuhl. »Lassen Sie kein Detail aus, auch wenn es Ihnen unbedeutend erscheinen sollte.«

»Ich werde Ihrer Bitte nachkommen, Mr Holmes, denn ich benötige tatsächlich Ihre Hilfe«, meinte Maugham ernst.

»Sehr gut. Nehmen Sie sich Zeit und erklären Sie uns den Grund für Ihren Besuch.« Holmes nahm seine Pfeife und lehnte sich abwartend zurück.

Maugham räusperte sich. »Vor zwei Tagen ist etwas Schreckliches geschehen, Mr Holmes, etwas, das mein Leben für immer verändern wird. Ich habe alles verloren. Ich bin ruiniert.« Er nahm noch einen Schluck Brandy. Ich sah, dass seine Hände zitterten.

»Vor zwei Tagen also …« Holmes sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Bitte fahren Sie fort, Mr Maugham.«

»Es geschah am Geburtstag meiner Cousine. Die ganze, wenn auch kleine Familie hatte sich im Haus meines Onkels Sir Theobald Maugham versammelt. Sir Theobald ist – war – ein einsamer Mann, der keine eigenen Kinder hatte. Die Maughams sind leider nicht mit einer guten Konstitution gesegnet. Sir Theobalds Geschwister sind längst tot. Meine Mutter starb an der Grippe, ein Onkel an der Schwindsucht, und ein weiterer fiel im Krieg in Afghanistan.« Maugham wirkte aufgewühlt, als er die schlimmen Schicksale seiner Angehörigen schilderte.

»Eine wirklich glücklose Familie«, sagte ich.

»In der Tat«, stimmte Maugham zu. »Aus diesem Grund lebte Sir Theobald allein in seinem großen, alten Haus. Er verehrte jedoch seine Nichte – meine Cousine Annabel –, und aus Anlass ihres Geburtstages lud er uns alle zu einer Party ein.

Wir verbrachten einen sehr angenehmen Abend, Annabel, Joseph, Oswald und ich. Sir Theobald war im Alter ein wenig exzentrisch geworden, aber wir freuten uns, dass er so guter Stimmung war. Wir zogen uns erst spät zurück, fröhlich und mit geröteten Wangen. Ich brachte Sir Theobald zu Bett.« Maugham machte eine kurze Pause, als müsste er seine Gedanken sammeln.

»Am nächsten Morgen«, fuhr er fort, »wurde ich von den Schreien der Zofe geweckt. Das Gleiche galt für meine Cousins und meine Cousine, denen ich, als ich aus meinem Zimmer stürmte, an der Treppe begegnete. Den Anblick, der uns ein Stockwerk tiefer erwartete, werden wir wohl alle nie vergessen. Agnes hockte blass vor Entsetzen am Ende der Treppe. Vor ihr lag der verdrehte Körper meines Onkels.«

Holmes schwieg einen Moment, um der Trauer, die in diesen Worten lag, zu entsprechen. »Mein Beileid, Mr Maugham«, sagte er dann leise. »Hieß es, er sei gestürzt?«

»Ja«, entgegnete Maugham ernst. »Ganz genau. Der Polizeiarzt sagte bei seiner Ankunft, es sei offensichtlich, dass er nachts gestürzt ist. Ein schrecklicher Unfall. Wir haben ihn immer vor dieser Treppe gewarnt. Sie war sehr steil.«

»Aber Sie sind in dieser Nacht durch nichts geweckt worden?«, fragte Holmes.

Maugham schüttelte den Kopf. »Nein. Allerdings hatte ich dem Wein sehr enthusiastisch zugesprochen. So wie wir alle. Als die Polizei die leeren Flaschen, die nach der Party übrig geblieben waren, fand, entschieden sie, dass Sir Theobald wahrscheinlich betrunken die Treppe heruntergefallen sei. Der Arzt bestätigte das. Er sagte, dass Sir Theobald gestolpert sei und sich bei dem darauf folgenden Sturz das Genick gebrochen habe. Dass er nach Alkohol roch, erhärtete diese These.«

»Aber Sie zweifeln daran?«, hakte ich nach. Maughams Tonfall verriet, dass er dem Bericht des Polizeiarztes nicht ganz zustimmte.

»Ich weiß nicht, was ich glauben soll, Dr. Watson«, antwortete Maugham unsicher. »Es ist … Wenn man bedenkt, was danach geschah … Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht.«

»Fahren Sie bitte fort, Mr Maugham«, sagte Holmes.

»Ich habe bereits erklärt, Mr Holmes, dass mein Onkel allein lebte und dass ich, meine Cousins und meine Cousine seine einzigen lebenden Angehörigen waren. In seinem Testament hatte er festgelegt, dass sein Besitz nach seinem Tod zu gleichen Teilen an uns vier gehen sollte.« Er sah uns nacheinander an. »Bitte entschuldigen Sie, Gentlemen, dass ich über solch vulgäre Dinge rede. Ich kann Ihnen versichern, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Gedanken an sie verschwendete. Allerdings haben sich meine Cousine, meine Cousins und ich an die Großzügigkeit meines Onkels gewöhnt. In den letzten Jahren bestritt ich meinen Lebensunterhalt allein mit dem Unterhalt, den Sir Theobald mir zukommen ließ.«

»Wir verstehen das, Mr Maugham«, sagte ich und warf einen Blick auf Holmes, der Maugham eindringlich zu mustern schien.

»Danke, Dr. Watson.« Er seufzte. »An diesem Morgen, nachdem die Polizei die Leiche hatte fortbringen lassen, suchte uns der Familienanwalt, Mr Tobias Edwards, auf, um seine Anteilnahme auszudrücken und den Nachlass zu regeln.«

»Ich gehe davon aus, dass damit etwas nicht stimmte«, spekulierte Holmes.

»In der Tat, Mr Holmes«, sagte Maugham mit einem traurigen Lächeln. »Mr Edwards entdeckte, dass sich das Testament nicht mehr im Arbeitszimmer meines Onkels befand. Wir stellten das ganze Haus auf den Kopf, aber es tauchte nicht auf.« Er trank das Glas aus und stellte es auf den Tisch.

»Mr Edwards bewahrt doch sicherlich eine Kopie in seinem Büro auf, oder?«, fragte ich.

Maugham schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Mr Edwards erklärte, dass mein Onkel in dieser Hinsicht sehr strikt gewesen sei. Das Testament solle nur an einem Ort aufbewahrt werden, in seinem Haus.« Maugham ließ die Schultern hängen. »Ohne dieses Testament werde ich alles verlieren.«

»Hm«, murmelte Holmes nachdenklich. »Ihren Cousins und Ihrer Cousine dürfte diese unerwartete Wendung ebenfalls nicht gefallen, richtig?«

»Oh ja, das stimmt«, bestätigte Maugham. »Ich bin auch in ihrem Namen hier, Mr Holmes. Wir möchten Sie bitten, uns bei der Suche nach dem verlorenen Dokument zur Hand zu gehen.«

»Zweifeln Sie aufgrund dieses verschwundenen Dokuments an der Darstellung der Polizei?«, fragte Holmes.

»So ist es«, antwortete Maugham.

»Sie glauben also, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Tod Ihres Onkels und dem fehlenden Testament gibt?«, hakte ich zur Sicherheit nach. »Dass der angebliche Dieb auch ein Mörder ist?«

Maugham runzelte die Stirn. »Nein … nun …«, sagte er, während er nach den richtigen Worten suchte. Seine Schultern sackten noch weiter herab. »Vielleicht, Dr. Watson. Es erscheint mir zwar unwahrscheinlich, dass es sich bei diesen beiden Ereignissen um Zufälle handelt, aber gleichzeitig sehe ich keine Verbindung zwischen ihnen. Nur Joseph würde vom Verlust des Testaments profitieren. Als Sir Theobalds ältester, noch lebender Angehöriger würde er alles erben, wenn kein Testament auftaucht. Allerdings kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er etwas mit dem Tod meines Onkels zu tun hat, selbst wenn er das Testament gestohlen hätte. Doch auch das erscheint mir weit hergeholt, denn er war es, der darauf gedrängt hat, Sie bei der Suche nach dem Dokument einzuschalten, Mr Holmes.« Er schüttelte den Kopf. »Die ganze Angelegenheit ist äußerst aufreibend.«

»Das kann ich verstehen, Mr Maugham«, sagte Holmes. Er stand auf, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und nahm eine nachdenkliche Haltung ein.

Sein Gesichtsausdruck und die Art, wie er die Augenbrauen zusammenzog, verrieten mir, dass etwas an Peter Maugham und dessen Geschichte sein Interesse geweckt hatte. Ich wusste noch nicht, was es war – weshalb Holmes seinen nicht zu unterschätzenden Intellekt in den Dienst dieser Familienangelegenheit stellen wollte –, aber ich erkannte in diesem Moment, dass er den Fall annehmen würde.

»Ihre Geschichte ist tatsächlich interessant«, erklärte Holmes. Er nahm die Pfeife aus dem Mund und hielt sie am polierten Mahagonikopf fest.

»Dann werden Sie den Fall annehmen, Mr Holmes?«, fragte Maugham hoffnungsvoll.

»In der Tat, das werde ich.« Holmes zeigte mit seiner Bruyère auf mich. »Morgen früh werden Dr. Watson und ich als Erstes dem Leichenschauhaus einen Besuch abstatten und uns dort Sir Theobalds sterbliche Überreste ansehen. Danach würde ich mich gern in seinem Haus umsehen. Können Sie dafür sorgen, dass man uns uneingeschränkt Zugang gewährt, Mr Maugham?«

»Selbstverständlich«, antwortete Maugham. »Ich werde Mrs Hawthorn, Sir Theobalds Haushälterin, entsprechend instruieren.«

»Sehr gut. Dann werden wir Ihrem Problem zweifellos auf den Grund gehen können«, sagte Holmes.

Die Erleichterung auf Maughams Gesicht war unübersehbar. »Ich danke Ihnen herzlich, Mr Holmes«, sagte er rasch. »Es ist für meine Cousins, meine Cousine und mich äußerst tröstlich, dass Sie sich dem Fall in unserem Namen annehmen werden.« Er stand auf und streckte die Hand aus. Holmes schüttelte sie fest.

»Dann bis morgen, Mr Maugham«, sagte Holmes.

»Ihnen noch einen schönen Abend, Mr Holmes, Dr. Watson.«

Ich half Mr Maugham, seinen schweren Wollmantel anzuziehen, und brachte ihn zur Tür. Sein Auftreten hatte sich seit seiner Ankunft in der Baker Street auf bemerkenswerte Weise verändert. Ich hatte ihn für einen nervösen und unsicheren Mann gehalten, als ich den ersten Blick auf ihn warf, doch nun wirkte er selbstsicher und entschlossen. Es beeindruckte mich, welche Wirkung Holmes erzielen konnte, wenn er einer Person mit einigen kurzen Bemerkungen seine Unterstützung zusicherte. In dieser Hinsicht hatte er dem Mann bereits einen Dienst erwiesen.

Ich hielt Maugham mit einer Berührung am Arm auf, als er über die Schwelle treten wollte. »Mr Maugham? Nur noch eine letzte Frage, wenn Sie einem Mediziner das gestatten. Dürfte ich Sie fragen, woher die Verletzung an Ihrem Bein stammt? Waren Sie in Ihrer Jugend vielleicht beim Militär?«

Maugham lachte zum ersten Mal seit seiner Ankunft. »Beim Militär?«, wiederholte er. »Nein, Dr. Watson. Leider erkrankte ich als Junge an Kinderlähmung. Wieso fragen Sie?«

»Ich war nur neugierig«, antwortete ich, ohne Holmes anzusehen. »Einen schönen Abend noch.«

»Ihnen auch. Und vielen Dank noch mal, Mr Holmes.«

Ich schloss die Wohnzimmertür hinter ihm und kehrte zu meinem Platz auf dem Sofa zurück. Einen Moment später hörten wir Schritte auf der Treppe, dann wurde die Haustür geschlossen. Maugham hatte uns verlassen.

Holmes lachte, zuerst leise, dann immer lauter, bis er den Kopf in den Nacken warf, um sich auf meine Kosten zu amüsieren. Ich ließ ihn gewähren, auch wenn meine Wangen erröteten.

»Nun gut, Holmes, Sie hatten recht«, gestand ich. »In allen Belangen. Aber wie zum Teufel konnten Sie wissen, dass zwei Tage seit dem fraglichen Zwischenfall vergangen sind?«

»Seien Sie nicht so überrascht«, wies Holmes mich spielerisch zurecht. »Sie kennen meine Methoden. Der Mann war den ganzen Nachmittag auf der Baker Street auf und ab gegangen. Er war sehr unsicher, also vermutete ich, dass er einige Tage lang versucht hatte, seinen Mut zusammenzunehmen und mich aufzusuchen.«

»Sie haben geraten!«, rief ich aus.

Holmes grinste.

»Und woher wussten Sie, dass er nie beim Militär war? Hörten Sie das an seinen Schritten?«

»Sehr gut, Watson«, sagte Holmes überrascht. »Hinzu kommt, dass ein Soldat nicht so unentschlossen gewesen wäre.«

Unruhig ging er vor dem Kamin auf und ab.

»Ich bemerke ein vertrautes Funkeln in Ihrem Blick, Holmes«, sagte ich. »Etwas an diesem Fall hat Ihr Interesse geweckt, aber ich weiß beim besten Willen nicht, was.«

»In der Tat«, antwortete Holmes. »Sagen Sie, Watson … glauben Sie, dass Mr Peter Maugham genau das ist, was er vorgibt zu sein?«

»Ich vermute, dass Sie nicht dieser Ansicht sind«, entgegnete ich.

»So ist es. Lügen und Unwahrheiten, Watson. Diese aufgeregten Gesten waren nicht nur ein Symptom seiner Nervosität. In diesem Mann steckt mehr, als wir glauben, darauf können Sie sich verlassen. Wir begeben uns in dunkle Gefilde.« Seine Worte klangen unheilverkündend, aber ich zweifelte nicht daran, dass sie wahr waren.

»Und was jetzt, Holmes?«, fragte ich.

»Jetzt, Watson?«

»Ja. Ich hatte gehofft, dass man Mrs Hudson dazu bringen könnte, ein weiteres Gedeck zum Abendessen aufzulegen, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Da Mrs Watson unterwegs ist … Nun ja ich könnte natürlich auch in den Club zurückkehren, wenn Sie sich bereits mit dem Fall beschäftigen wollen.«

Holmes lachte freundlich. »Mein lieber Watson! Die Leiche wird auch noch morgen früh da sein. Ich bin mir sicher, dass Mrs Hudson sich bereits auf Ihr Urteil über ihre Kochkünste freut. Abgesehen davon bestehe ich darauf, dass Sie bleiben.«

»Danke, Holmes«, sagte ich zufrieden seufzend und stand von dem Sofa auf. »In diesem Fall sollte ich Mrs Hudson wohl bitten, sich um das schmutzige Geschirr zu kümmern.«