Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sherlock Holmes

- Sprache: Deutsch

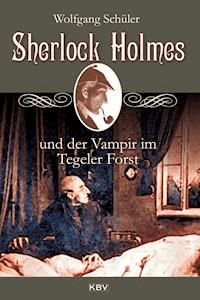

Schwarze Schatten, weiße Gesichter, rotes Blut – Mord am Set von Nosferatu Sherlock Holmes frönt in seinem Cottage in Sussex der Bienenzucht und verfasst seine Memoiren. Aber es sind nicht nur Erfolgsgeschichten, die er niederschreiben kann. So entwischte ihm im Laufe seiner beispiellosen Karriere auch der größte Verbrecher seiner Zeit, den die Welt nur als irren Serienmörder kennt: Jack the Ripper! Von der Öffentlichkeit wird der Ripper längst für tot gehalten. Doch der gnadenlose Verbrecher mit den vielen Gesichtern und den zahllosen Namen ist selbst im Greisenalter immer noch aktiv und fordert seinen Widersacher Holmes nun ein letztes Mal heraus. Eine blutige Spur lockt Holmes nach Deutschland, zu den Dreharbeiten von »Nosferatu« in Berlin. Dort sind die Pioniere der Filmkunst mit der Umsetzung von Bram Stokers Roman »Dracula« befasst. Aber ein grausamer Mörder dezimiert das Filmteam nach Art der blutsaugenden Vampire. Im Tegeler Forst, in den Filmateliers in Berlin-Johannistal, in der Hafenstadt Wismar und sogar in den Karpaten jagen Sherlock Holmes und sein treuer Begleiter Dr. Watson nun den wahren »Vampir«, der hinter den bizarren Morden steckt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Wolfgang SchülerSherlock Holmes und derVampir im Tegeler Forst

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Sherlock Holmes in Leipzig

Sherlock Holmes in Berlin

Sherlock Holmes in Dresden

Sherlock Holmes und die Schwarze Hand

Sherlock Holmes und die letzte Fahrt der Lusitania

Der goldene Zwerg

Wolfgang Schüler hat in Leipzig Jura studiert. Er arbeitet als Rechtsanwalt, Schriftsteller und Journalist. Er verfasste u. a. die erste deutsche Edgar-Wallace-Biografie, das Handbuch zur Kriminalliteratur Im Banne des Grauens und zwei Theaterstücke. Er hat bislang fünf Sherlock-Holmes-Romane und etliche Sherlock-Holmes-Erzählungen in Anthologien veröffentlicht. Wolfgang Schüler ist Mitglied in der Deutschen Sherlock Holmes Gesellschaft (DSHG); im Syndikat, der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur in der BRD, in Österreich und der Schweiz; im Literaturverein FürWort sowie ständiger Mitarbeiter der Satirezeitschrift Eulenspiegel.

Wolfgang Schüler

Sherlock Holmes

und der Vampirim Tegeler Forst

Originalausgabe© 2017 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlaggestaltung: Ralf Krampunter Verwendung von Bildmaterial aus dem FilmNosferatu – Eine Symphonie des GrauensLektorat: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-95441-365-2E-Book-ISBN 978-3-95441-377-5

Für Karin. Dum spiro, spero.

Vorbemerkung des Autors:

Dies ist ein Roman. Vieles hat sich tatsächlich so zugetragen. Einiges ist frei erfunden. Gleichwohl hat die Realität die Phantasie bei Weitem überflügelt.

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

Der Aufschlitzer

2. Kapitel

Alte Bekannte

3. Kapitel

Es werden Pläne geschmiedet

4. Kapitel

Audienz beim Polizeipräsidenten

5. Kapitel

Das Filmprojekt

6. Kapitel

Gesellschafterversammlung

7. Kapitel:

Begegnung mit einem Vampir

8. Kapitel:

Zusammenkunft unter vier Augen

Zusammenkunft unter sechs Augen

9. Kapitel

Der Tod des Oberleutnants

10. Kapitel

Der Tag der Abrechnung

Abgesang

1. Kapitel

Der Aufschlitzer

»Ich komme dir nach, Jack.«

Arthur Conan Doyle, Das Tal der Angst

London, 1888

Der alte Mann am Kamin war in seinem Sessel eingeschlafen. Seine Füße ruhten auf einem Lederhocker, eine warme Alpakadecke hüllte ihn ein.

Ein zurückhaltendes Hüsteln weckte ihn. Vor ihm stand der Butler. John Thunders war lang und dünn und ein Muster an Diskretion. Er trug einen sorgfältig frisierten Mittelscheitel sowie buschige Bartkoteletten, die ganz ausgezeichnet mit seinem schwarzen Gehrock harmonierten.

Sir William Withey Gull benötigte mehrere Sekunden, um zurück in die Realität zu finden. »Was gibt es, Thunders? Ist meine Frau bereits von ihrem Ausflug zurückgekehrt?«

»Nein Sir, wir haben einen unangemeldeten Besucher, der sich nicht abweisen lassen will.«

»Wer ist es?«

»Ein Inspektor Lestrade von Scotland Yard.«

»Was will der Mann?«

»Er lässt ausrichten, dass er Ihnen dies nur persönlich sagen will.«

Sir Gull richtete sich auf, glättete sein zerzaustes Haar und seufzte. »Dann herein mit dem Burschen, in drei Teufels Namen.«

Inspektor Lestrade war ein kleiner, blasser Bursche mit einem Rattengesicht und dunklen Augen. Er steckte in einem zu engen, schwarzen Anzug und hielt einen runden Hut in den Händen, den er vor Verlegenheit unablässig drehte.

»Sie haben mich geweckt«, knurrte der alte Mann. »Um zu klarem Verstand zu kommen, brauche ich jetzt eine gute Tasse Tee. Wollen Sie auch eine? Oder ist Ihnen zu dieser Tageszeit aus dienstlichen Gründen untersagt, Heißgetränke zu sich zu nehmen?«

»Nein, Sir, das heißt ja, Sir, also ich nehme gerne auch ein Tässchen, wenn es Ihrer Gnaden genehm ist. Draußen herrscht ein zu fürchterliches Wetter.«

Sir Gull winkte dem an der Tür wartenden Butler zu und fragte dann: »Was führt Sie zu mir, Inspektor? Ich nehme mal an, Sie wollen mit mir nicht über Londons klimatische Verhältnisse plaudern?«

»Nein, Sir, ganz gewiss nicht. Ich benötige Ihren fachlichen Rat.«

»In welcher Angelegenheit?«

»Sie sind eine große medizinische Kapazität. Bevor Sie königlicher Leibarzt wurden, haben Sie lange Jahre als Professor am Guy’s Hospital gelehrt und dort die chirurgische Ausbildung geleitet.«

»Ich kenne meinen Lebenslauf selbst zu Genüge. Kommen Sie zur Sache.«

»Sehr wohl, Sir. Ich benötige Ihren Beistand in einem aktuellen Mordfall. Ich nehme doch an, dass unser Gespräch unter die ärztliche Schweigepflicht fällt?«

»Nun, der Eid des Hippokrates ist zwar nicht auf eine Unterhaltung wie diese zugeschnitten, aber ich kann Ihnen versichern, dass nichts von dem, was Sie mir offenbaren wollen, hinaus in die weite Welt getragen werden wird.«

»Vielen Dank, Sir, ich weiß Ihr außerordentliches Entgegenkommen sehr zu schätzen«, entgegnete der Inspektor. »Beginen wir mit dem eigentlichen Sachverhalt. Gestern, also am 31.08.1888, wurde in den frühen Morgenstunden, und zwar ganz genau um 3.40 Uhr, die 43-jährige Mary Ann Nichols in der Buck’s Row ermordet aufgefunden. Der Polizeiarzt Dr. Henry Llewellyn stellte bei der Untersuchung der Leiche eine Vielzahl von Verletzungen fest. Die gravierendsten Wunden waren: Zwei tiefe Schnitte am Hals, von denen der eine die Luft-, die Speiseröhre und das Rückenmark vollständig durchtrennt hatte und bis an die Nackenwirbel reichte, sowie zahlreiche tiefe Schnitte im Bauch. Letztere waren alle von links nach rechts geführt worden und könnten deshalb von einem Linkshänder stammen.«

»Aha«, meinte Sir Gull. »Mein fachlicher Ratschluss lautet: Der Mörder konnte die Frau nicht leiden. War es das, Inspektor, was Sie von mir hören wollten?«

Lestrade seufzte. »Leider noch nicht ganz, Sir. Mein kurzer Bericht eben war nur die Vorgeschichte gewesen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt: Der Täter hat der bedauernswerten Mrs Nichols nicht nur den Bauchraum geöffnet, sondern ihr anschließend noch einige innere Organe entnommen und sie neben der Leiche drapiert.«

»Tut mir leid, ich verstehe noch nicht …«

»Sehen Sie, Sir, ich habe jeden Tag von morgens bis abends mit Mord und Totschlag zu tun. Jemanden umzubringen, ist relativ einfach. Ein harter Schlag auf den Kopf, ein gezielter Stich mit dem Messer, ein gut platzierter Schuss mit dem Revolver – und schon tritt das Opfer seine Himmelsreise an und hört unterwegs die Engelschöre singen. Doch für jeden Delinquenten, der den Mord vertuschen möchte oder muss, beginnen danach die eigentlichen Probleme. Wie und wo soll er die Leiche unbemerkt verschwinden lassen? Manche Verbrecher fangen frischen Mutes an, die irdische Hülle zu zerteilen. Sie merken recht bald, dass das viel leichter gedacht als getan ist. Bei fehlenden anatomischen Kenntnissen und ohne das entsprechende Handwerkszeug artet eine solche Hackstückerei nämlich zu einer Schwerstarbeit aus, die überdies mit einer riesigen Sauerei verbunden ist.«

»Inspektor, würden Sie jetzt bitte auf den Punkt kommen!«

»Ja, Sir, ich bin soeben angelangt. Der Aufschlitzer von Mary Ann Nichols hat scharfe chirurgische Instrumente verwendet und besaß ein genaues Wissen über die innere Beschaffenheit eines menschlichen Körpers. Deshalb vermute ich, dass der Täter ein ausgebildeter Mediziner sein könnte.«

»Ja und?«

»In vielen Berufen gibt es ganz spezielle Handschriften, welche die profanen Laien nicht bemerken können, die aber von den Eingeweihten auf den ersten Blick erkannt werden. An erster Stelle stehen die Maler mit ihren ganz speziellen Pinselstrichen, Farbmischungen und Leinwänden; gefolgt von den Möbeltischlern mit ihren Furnieren und Lacken; dann die Geigenbauer mit den von ihnen verwendeten Hölzern; schließlich die Goldschmiede mit den ihnen eigenen Metallen und Legierungen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es solche Handschriften auch bei Chirurgen? Und könnten Sie, der Sie Hunderte Studenten ausgebildet haben, eine solche Handschrift wiedererkennen?«

Der königliche Leibarzt wollte erst spontan verneinen, besann sich dann aber eines Besseren: »Sicherlich hat jeder Chirurg seine Eigenheiten. Sie sind aber weit weniger ausgeprägt und augenscheinlich als bei jedem beliebigen Kunstschöpfer, und außerdem nur unmittelbar während der Operation selbst sichtbar. Deshalb halte ich es für ausgeschlossen, dass ich anhand einiger Wunden und Schnitte den Verursacher derselben identifizieren könnte. Aber ich will Ihnen den Gefallen tun und mir die Tote einmal anschauen. Vielleicht fällt mir ein Detail ins Auge, welches dem amtlichen Leichenbeschauer entgangen ist. Doch in diesem Zusammenhang stellt sich mir eine Frage: Haben Sie eigentlich schon Sherlock Holmes, den berühmten Detektiv aus der Baker Street, in dieser Sache konsultiert?«

Inspektor Lestrade machte den Eindruck, als ob er soeben auf dem falschen Fuß erwischt worden wäre. »Ach wissen Sie, Sir, ich finde, die Fähigkeiten von diesem Mister Holmes werden reichlich überschätzt«, antwortete er ausweichend.

Der Coroner, der sie in der Morgue empfing, hatte vor seiner Ernennung mehrere Jahre lang als Advokat gearbeitet. Insofern war sich Sir Gull sofort sicher, einige neue Erkenntnisse beisteuern zu können. Er untersuchte die Leiche von Mary Ann Nichols mit großer Aufmerksamkeit. Der Butler notierte akribisch die einzelnen Ansagen.

Dann fasste Sir Gull für Inspektor Lestrade die Ergebnisse zusammen: »Der Mörder war mindestens einen Fuß größer als sein Opfer und sehr kräftig. Hier, sehen Sie, er hat der armen Frau mit der linken Hand mitten ins Gesicht gegriffen und ihr den Mund sowie die Nase zugedrückt. Die Abdrücke seiner Finger sind noch deutlich in Form von Blutergüssen erkennbar. Im gleichen Moment hat der Täter den Hals mit einem extrem scharfen Instrument durchtrennt. Er hielt es in seiner rechten Hand. Dies geschah mit großer Entschlossenheit. Mary Ann Nichols hatte keine Chance, sich zu wehren oder auch nur zu schreien. Die übrigen Verletzungen wurden ihr post mortem beigefügt. Auch ich gehe davon aus, dass der Mörder Linkshänder ist, weil nur Linkshänder mit beiden Händen gleichermaßen geschickt sind. Er besitzt tatsächlich große Sachkenntnis. Aber er wollte sie verschleiern. Sehen Sie hier, die Zickzackschnitte? Sie sind völlig überflüssig und haben nur den einzigen Sinn, uns glauben machen zu wollen, hier sei kein Chirurg, sondern bestenfalls ein Metzger am blutigen Werk gewesen.«

»Meinen Sie, bei dem Täter könnte es sich um einen Mann in der Art von Dr. Jekyll und Mr. Hyde handeln?«

»Davon können Sie ausgehen, ja. Ich denke, er wird ein völlig unauffälliges Leben in einer gutbürgerlichen Existenz führen. Aber mit weiteren Informationen kann ich Ihnen leider nicht dienen. Eine mir bekannte chirurgische Handschrift lässt sich beim besten Willen nicht erkennen. Ach, doch noch etwas, das von Bedeutung für Sie sein könnte: Die Frau war geschlechtskrank. Sie hatte Syphilis, und zwar bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.«

Sir Gull hatte gelogen. Wenigstens teilweise. Er hatte sich nämlich an einen seiner Studenten namens Thomas Russell erinnert. Dieser neigte zu Anfällen von Jähzorn, wenn ihm beim Sezieren (infolge des zu reichlichen Genusses alkoholischer Getränke am Vortag) die Hände zitterten. In seiner Wut ritzte er dann gerne Zickzackmuster in die Übungsobjekte.

Sir Gull ließ über seinen Butler Erkundigungen einziehen. Thomas Russell war inzwischen zum leitenden Chirurgen am St. James Hospital aufgestiegen und wohnte in der Elroy Street in der Nähe des Regent Parks.

Der Leibarzt von Queen Victoria steckte sich einen geladenen Trommelrevolver ein und ließ sich einen Hansom Cab kommen. Mit der Kutsche fuhr er bis zum Regent Park. Den Rest lief er zu Fuß.

Thomas Russell, ein großer Mann mit bereits ergrautem Haar, der leicht vornübergebeugt ging, war bass erstaunt, seinen ehemaligen Professor vor der Haustür anzutreffen. Doch der Chirurg fing sich rasch. »Es ist mir eine große Freude, Sir, Sie in meinem bescheidenen Heim begrüßen zu dürfen. Treten Sie doch bitte ein. Nehmen Sie Platz, am besten dort in dem Ohrensessel. Er ist sehr bequem. Darf ich Ihnen etwas zur Stärkung anbieten? Ich habe einen ausgezeichneten Rumpunsch vorrätig.«

Das Gespräch plätscherte eine Weile völlig harmlos dahin.

Sir Gull nutzte die Gelegenheit, sein Gegenüber gründlich zu mustern. Dann sagte er: »Verzeihen Sie mir bitte meine Offenheit, mein lieber Doktor Russell, aber ich will von Kollege zu Kollege zu Ihnen sprechen. Täusche ich mich etwa, oder ist Ihre Gesundheit etwas angegriffen?«

»Da ist nichts weiter. Ich leide unter Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen. Etwas frische Luft wird mir guttun. Am Wochenende fahre ich an die Küste und werde mich dort in einem Badeort gründlich erholen.«

»Mit Verlaub, ich muss Ihnen leider widersprechen. Ihre Lymphknoten sind leicht geschwollen. Im Gesicht haben Sie einige schwachrosa gefärbte Flecken. Ihr Haupthaar beginnt, an einigen Stellen deutlich sichtbar kreisförmig auszufallen. Das deutet auf etwas ganz anderes hin als lediglich auf ein vorübergehendes Unwohlsein.«

»Ich weiß beim besten Willen nicht, worauf Sie hinauswollen. Mir geht es gut.«

»Mich deucht, Sie haben sich die Franzosenkrankheit zugezogen.«

»Herr Professor, ich darf doch sehr bitten!«

»Mit der Syphilis ist nicht zu spaßen, sehr verehrter Herr Kollege. Sie scheinen sich momentan im zweiten Stadium zu befinden. Das ist noch relativ harmlos. Später wird es wesentlich unangenehmer. Dann bilden sich Geschwüre am ganzen Körper, und Sie verfallen dem Wahnsinn. Ich rate daher dringend zu einer Quecksilberbehandlung.«

Dr. Russell gab seinen Widerstand auf. »Sie haben leider recht. Ich bin zur Zeit Strohwitwer. Meine Frau besucht ihre Verwandtschaft in Amerika und wird erst in einem Vierteljahr zurückerwartet. Aber ich habe meine Bedürfnisse. Nach einem ausgedehnten Herrenabend hatte ich leider Kontakt zu einer übel beleumundeten Person aufgenommen. Der harte Schanker ist das Ergebnis davon. Sie wissen genauso gut wie ich, Sir, dass eine Quecksilberkur schwere Nebenwirkungen hat und bis zum Tode führen kann. Syphilis ist kaum heilbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Leben ist ruiniert. Was will ich meiner armen Frau sagen, wenn sie zurückkehrt?«

Sir Gull hüstelte. »Das ist kein leichtes Los, fürwahr. Dürfte ich vielleicht den Namen jener Bordsteinschwalbe erfahren, die Sie infiziert hat?«

»Ich weiß ihn nicht. Woher denn auch. Ich kenne die Frau noch nicht einmal. Ich war betrunken. Mir sind nur Schemen im Gedächtnis geblieben.«

»Hieß die leichte Dame vielleicht Mary Ann Nichols?«

Dr. Russell sprang auf. Er war leichenblass geworden.

Sein Besucher fuhr ungerührt fort: »Haben Sie Mrs Nichols möglicherweise kürzlich erneut besucht? Diesmal aber nicht, um dem Liebesspiel zu frönen, sondern um bittere Rache zu nehmen?«

»Was soll das werden?«, flüsterte Thomas Russell völlig entgeistert. »Haben Sie völlig den Verstand verloren?« Im nächsten Moment griff der Chirurg in seine Rocktasche, riss ein Skalpell heraus und streifte die Schutzhülle ab. Die scharfe Waffe hielt er in der linken Hand wie ein Fechter den Degen.

Sein ehemaliger Professor blieb die Ruhe selbst. »Regen Sie sich nicht auf. Was geschehen ist, ist geschehen. Sie werden Ihr Seelenheil nicht zurückgewinnen, auch wenn Sie mich töten.«

»Ach ja, und was wollen Sie dann von mir, wenn ich fragen darf?«

»Wissen Sie, Mary Ann Nichols lebte in der Gosse. Sie war ein Trinkerin. Sie hätte es nicht mehr lange gemacht und wäre bald auf natürliche Weise gestorben. Vielleicht hätten Sie sogar ein gottgefälliges Werk getan, diese Dame auf humane Weise von ihrem irdischen Jammertal zu erlösen.« Plötzlich nahm die Stimme des alten Mannes an Schärfe zu: »Aber Sie hätten Sie keinesfalls so grausam verstümmeln dürfen. Damit sind Sie weit über das Ziel hinausgeschossen. Einen solchen Tod hatte sie nicht verdient. Eine solchen Tod hat niemand verdient.«

Thomas Russell machte einen Ausfallschritt in Richtung seines Besuchers und schrie dabei: »Von dir altem Sack lasse ich mir keinen Mord anhängen. Stirb, du verdammter Narr.«

»So schnell stirbt es sich nicht«, antwortete ihm Sir Gull. Er zog den Revolver hervor und schoss seinem Angreifer mitten in die Stirn.

Am 27.09.1888 ging beim The Boss Central News Office City London ein Brief ein, in dem sich der Verfasser als der Mörder von Mary Ann Nichols bezeichnete. Er nannte sich »Jack the Ripper«. Das bedeutete »Jack, der Aufschlitzer«. Damit war der Name in der Welt.

Weitere Verbrechen geschahen, die von Mal zu Mal grausamer wurden. Scotland Yard rechnete dem Ripper die folgenden Morde zu: den an Annie Chapman am 08.09.1888, den an Elizabeth Stride am 30.09.1888, den an Catherine Eddowes am gleichen Tag und den an Mary Jane Kelly am 09.11.1888. Danach brach die Mordserie ohne erkennbaren Grund ab.

Die Polizei tappte im Dunkeln. Sie verfolgte ergebnislos Hunderte Spuren. Inspektor Lestrade wollte und wollte nicht aufgeben. Er entwickelte mehrere Theorien. Keine davon erwies sich als tragfähig.

Nachdem sich Lestrade einmal im Kreis gedreht hatte, war er wieder am Anfang angekommen. Er begann erneut über die Handschrift des Chirurgen und die charakteristischen Zickzackschnitte nachzugrübeln. Am frühen Morgen des 31. Januar 1890 fiel es dem Inspektor wie Schuppen von den Augen: Er hatte den Mörder von Anfang an gekannt!

Der Polizist sprang von seinem Schreibtisch auf, rannte ohne Hut und Mantel auf die Straße und ließ sich von einer Droschke in die Victoria Park Road bringen. Dort befand sich auf einem parkähnlichen Grundstück der Herrensitz von Sir Gull.

Das schmiedeeiserne Tor war diesmal verschlossen. Lestrade zog wie von Sinnen an dem Klingelzug. Den eisigen Wind, der ihm um die Nase pfiff, bemerkte der Inspektor nicht.

Von Ferne näherte sich langsam ein langer, dünner Mann mit buschigen Bartkoteletten. Er war wie ein Gärtner gekleidet. »Oh, welch seltene Freude. Der Hüter des Gesetzes. Hier sind Sie immer willkommen. Bitte treten Sie ein.«

Inspektor Lestrade stutzte. »Sind Sie nicht der Butler von Sir Gull?«

»Sehr wohl.«

»Und Sie heißen?«

»John Thunders, wenn es beliebt.«

»Weshalb stecken Sie heute in der Kluft eines Gärtners?«

»Der gnädige Herr, Gott sei seiner armen Seele gnädig, meinte, dass ich in einem kleinen Haushalt wie dem seinen durchaus in der Lage sei, beide Positionen befriedigend auszufüllen. Aber kommen Sie doch herein. Sie werden sich hier draußen noch den Tod holen.«

Inspektor Lestrade erbleichte. »Sagen Sie mir jetzt nicht, dass ich zu spät gekommen bin. Was ist mit Sir William Withey Gull geschehen?«

»Er ist seiner geliebten Gattin ins Jenseits gefolgt. Ein Schlaganfall hat ihn vorgestern dahingerafft.«

John Thunders ging voraus. Lestrade folgte ihm mit hängenden Schultern. Plötzlich blieb der Gärtner stehen und drehte sich um. Der Polizist prallte ihm mit voller Wucht gegen die Brust.

Thunders meinte: »Falls Sie Abschied nehmen möchten. Der Herr liegt gleich hier drüben im Gewächshaus aufgebahrt. Dort ist es hübsch kühl.«

»Nein, danke. Ich stolpere während meiner Arbeitszeit ständig über Leichen. Da habe ich an zusätzlichen Toten keinen Bedarf.«

»Dafür habe ich vollstes Verständnis. Nehmen Sie bitte so lange im Salon Platz. Ich bin gleich mit einer guten Tasse Tee für Sie zurück. Dann können wir in aller Ruhe plaudern.«

Wenig später saß Lestrade in einem bequemen Lehnstuhl und schlürfte genießerisch die heiße Flüssigkeit. »Können Sie sich noch an die Morde von Jack the Ripper erinnern?«, fragte er.

»Gewiss. Wenn ich mich nicht irre, haben sie sich im Herbst und im Winter 1888 ereignet.«

»Den Täter konnten wir nicht fassen, obwohl es Dutzende an Spuren und Hinweisen gab. Und heute kam mir endlich der zündende Gedanke: Der einzige Mann, auf den alle Details zutrafen, war Sir Gull gewesen. Ich bin heute hergekommen, um ihn zu verhaften.«

»Offensichtlich verfügte er über einen siebenten Sinn, der es ihm ermöglichte, sich auf effiziente Weise einer Festnahme zu entziehen. Aber Scherz beiseite: Ich kann Ihnen mit bestem Wissen und Gewissen versichern, dass mein Herr nicht jener Jack the Ripper gewesen ist.«

»Wie das?«

»Weil ich weiß, wer Jack the Ripper ist.«

»Veralbern kann ich mich allein.«

»Nein, ganz im Ernst. Sie wissen doch: Der Mörder ist immer der Gärtner.«

Lestrade richtete sich auf. »Hören Sie jetzt auf mit dem Unsinn!«

»Nun gut, ich gebe es zu. Ich habe ein wenig geschwindelt. Der Mörder ist zwar meistens, aber nicht immer der Gärtner: Das erste dem Ripper zugeschriebene Opfer namens Mary Ann Nichols wurde nicht von ihm getötet, sondern von einem gewissen Dr. Thomas Russell.«

»Meinen Sie den Chirurgen, der vor einiger Zeit Selbstmord begangen hat?«

»Ganz genau denselben. Aber es war kein Selbstmord gewesen. Sir Gull hat den Mörder von Mary Ann Nichols erschossen.«

»Woher will Sir Gull gewusst haben, dass Dr. Russell der Täter war?«

»Weil mein Herr die chirurgische Handschrift von Dr. Russell entziffern konnte. Er stellte ihn zur Rede. Es kam zum Kampf und Sir Gull brachte seinen ehemaligen Studenten zur Strecke.«

Lestrade runzelte die Stirn. »Nun gut, nehmen wir einmal hypothetisch an, Dr. Russell habe tatsächlich Mrs Nichols abgestochen und wurde von Sir Gull daraufhin ins Jenseits befördert. Auf wessen Konto sollen dann die übrigen vier Morde gehen?«

»Was ist los mit Ihnen, Inspektor? Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch bereits mehrfach, dass dafür der Gärtner verantwortlich ist. Oder, falls Sie es ganz genau wissen wollen: Ich bin Jack the Ripper.«

»Nie und nimmer. Sie arbeiten hier in einem hochherrschaftlichen Haus, meilenweit von der Buck’s Row entfernt. Aus welchem Grund hätten Sie durch halb London reisen sollen, um in den Slums Morde an Dirnen zu begehen?«

»Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie die ganze Wahrheit hören?«

»Machen Sie es kurz.«

»Also gut. Vor rund zwanzig Jahren war ich ein hoffnungsvoller Student der Medizin. Über Nacht trat bei meiner Familie ein eklatanter Vermögensverfall ein. In meiner Not beantragte ich ein Stipendium. Der Stiftungsrat versagte es mir. Den Vorsitz führte, Sie ahnen es bereits, der hochwohllöbliche Sir William Withey Gull! Meine gesamte Existenz wurde durch einen einzigen Federstrich aus seiner Hand ruiniert. Ich schrieb mehrere Petitionen. Sie blieben erfolglos. An jenem Tag, an dem ich mich schließlich aufgab und Selbstmord begehen wollte, las ich rein zufällig eine Stellenanzeige. Stellen Sie sich vor: Sir Gull suchte einen Butler! Ich bewarb mich und wurde sofort genommen. Allerdings hatte ich von da an die Hölle auf Erden. Sir Gull ließ keinen einzigen Tag verstreichen, ohne mir unter die Nase zu reiben, dass mich sein Großmut vor der Gosse gerettet hätte. Außerdem wäre infolge meiner minderen Begabung im ganzen Leben kein Arzt aus mir geworden. Schließlich und endlich bekam ich nur das halbe Geld, musste aber doppelt so viel wie alle anderen Domestiken schuften – morgens als Butler, anschließend als Gärtner, abends und nachts wieder als Butler. Aber, Inspektor, Sie wissen doch: Rache ist ein Gericht, das kalt genossen werden will. Also wartete ich auf eine passende Gelegenheit. Sie ergab sich, als Sie hier hereinschneiten und Sir Gull von dem Mord an Mrs Nichols berichteten. Mein Herr nahm die Spur auf und fand sehr bald heraus, wer der Mörder war. In der Annahme, ein gottgefälliges Werk zu verrichten, brachte er den Übeltäter zur Strecke. Sir Gulls gute Laune verflog schlagartig, als er aus der Zeitung von dem Mord an Annie Chapman erfuhr. Da brach für ihn eine Welt zusammen. Er musste nämlich glauben, dass er einen Unschuldigen ermordet hatte. Und ganz genau das war mein Ziel gewesen. Der Name Jack the Ripper, mit dem ich mich in einem Brief der Öffentlichkeit vorgestellt habe, geht übrigens auf eine Anregung von Ihnen zurück, Inspektor. Sie sprachen von Dr. Jekyll und Mr. Hyde und von einem Aufschlitzer. Daraus machte ich dann Jack the Ripper. Irgendwann empfand ich sogar Freude an meiner nächtlichen Tätigkeit. Von Mal zu Mal verbesserte ich meine Kunst. Und mein Herr wurde mit jedem Mord hinfälliger. Ein Jahr lang ließ ich ihn dahinvegetieren. Dann offenbarte ich ihm das gesamte Drama. Das erhoffte Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Sir William Withey Gull lief blaurot an, begann zu keuchen, Schaum trat vor seinen Mund, er erlitt einen Schlaganfall – und starb eines natürlichen Todes. Ich musste keinen einzigen Finger krumm machen. In seinem Testament hat er mich äußerst großzügig bedacht. Das ist kein Wunder, denn ich habe es eigenhändig gefälscht. In meinem ganzen Leben muss ich keine Not mehr leiden.«

Der Inspektor tastete nach seiner Innentasche und musste feststellen, dass er nicht nur Hut und Mantel bei Scotland Yard zurückgelassen hatte, sondern auch den Revolver.

John Thunders lachte belustigt. »Glauben Sie im Ernst, mein lieber Herr Inspektor, ich hätte Ihnen das alles eben erzählt, wenn Sie bewaffnet wären? Vorhin, bei der kleinen Rempelei am Gewächshaus, habe ich Ihre Jacke gecheckt und zu meiner größten Freude feststellen können, dass Sie sauber sind. Ganz im Gegensatz zu mir. Sehen Sie, ich habe hier einen hübschen kleinen Salonrevolver mit zwei Läufen. Auf diese kurze Distanz kann ich Sie unmöglich verfehlen. Deshalb nehmen Sie bitte die Schnüre, die rein zufällig auf dem Tischchen neben Ihnen liegen, und binden zuerst Ihre beiden Füße an den Stuhlbeinen fest. Ziehen Sie den Strick fest an und machen Sie einen Doppelknoten. So, jetzt wiederholen Sie die Prozedur mit der linken Hand und der Armstütze. Fertig? Gut. Aufgepasst, jetzt binde ich noch Ihre rechte Hand fest. Bitte wehren Sie sich nicht. Ich möchte Sie nicht niederschlagen müssen.«

Nachdem das Werk vollendet war, wand sich Inspektor Lestrade hilflos auf dem Lehnstuhl hin und her. »Du entkommst mir nicht, du Hund! Ich kriege dich!«, schimpfte er.

Der Mann, der sich John Thunders nannte, schmunzelte. »Das glaube ich kaum. Meine Tasche ist gepackt. Niemand kennt meinen wahren Namen. Unten an der Themse liegt ein Boot für mich bereit. Es bringt mich so schnell wie der Wind bis an die Flussmündung. Dort steige ich auf ein Schiff um. Und ehe Sie sich befreien konnten, bin ich bereits auf hoher See.«

Am nächsten Tag ging Inspektor Lestrade zu Sherlock Holmes und bat ihn um Hilfe. Aber der Detektiv konnte ihm auch nicht helfen. »Wir wissen nicht, wohin der Bursche will. Außerdem lügt er wie gedruckt«, meinte der Detektiv, und sein Kompagnon Dr. Watson nickte bestätigend. »Ich glaube weder, dass er mit einem Boot die Themse hinabgefahren ist, noch dass er jemals ein Student von Sir Gull war. Um Gewissheit zu bekommen, bleibt Ihnen nichts weiter übrig, als die entsprechenden Jahrgänge zu überprüfen, aber ich denke nicht, dass Sie Erfolg haben werden. Die Welt ist groß, und die Personenbeschreibung äußerst vage. Erst wenn der Ripper irgendwo anders auf der Erde zuschlägt – und das wird er tun, verlassen Sie sich darauf –, kriegen wir ihn.«

Inspektor Lestrade bedankte sich vielmals für dieses aufschlussreiche Gespräch. Allerdings fühlte er sich erneut in seiner Ansicht bestätigt, dass die Fähigkeiten von diesem Mister Holmes reichlich überschätzt wurden.

2. Kapitel

Alte Bekannte

»Ich werde mich für Siedieser Sache annehmen«, sagte Holmes.

Arthur Conan Doyle, Eine Frage der Identität

Aus den Aufzeichnungen von Dr. Watson

Helgoland 1890

Die kalten und nassen Winter in London sind hart, doch der Hochsommer in der City ist noch viel schlimmer. Dann mischt sich die feuchte Themseluft mit dem Smog und legt sich als giftige Glocke voll brütender, klebriger Hitze über die Stadt und nimmt einem die Luft zum Atmen. Der Sommer des Jahres 1890 übertraf die schlimmsten Befürchtungen. Wer es sich von den gut betuchten Bürgern leisten konnte, flüchtete hinaus auf das flache Land oder in die Strandhäuser an der Kanalküste. Viele unserer Klienten – also die üblen Ganoven, denen Holmes nachstellte, und meine zumeist harmlosen Patienten – taten es ihnen gleich.

Für einen Detektiv wie Holmes und einen Medikus wie mich herrschte daher Ende Juli 1890 wieder einmal Saure-Gurken-Zeit. Mein Freund lag missmutig auf dem Kanapee im Salon. Seine Gedanken schienen lediglich um ein einziges Thema zu kreisen, und zwar, ob er dem Morphium oder besser dem Kokain den Vorzug geben sollte.

Ich hatte es mir im Lehnsessel am Fenster bequem gemacht, genoss eine gute Tasse Tee, schmauchte ein Pfeifchen und las die neueste Ausgabe der Times. Dort stand als wichtigste Meldung auf Seite 1, dass unser Premierminister, der ehrwürdige Lord Robert Gascoyne-Cecil, dem deutschen Reichskanzler Leo Graf von Caprivi in einer geheimen Kommandosache irgendeine mir bis dato völlig unbekannte Insel namens Helgoland angedreht hatte. Nun war die Angelegenheit publik geworden. Am 10. August sollte die feierliche Übergabe an die Pickelhauben stattfinden.

Großbritannien verfügte über mehr als genug Inseln. Da kam es auf eine mehr oder weniger nicht an. Aber was sollte aus der armen Bevölkerung werden? Unsere Queen Victoria wurde im gesamten britischen Empire hoch verehrt. Kaiser Wilhelm II. hingegen … Wäre ich ein Helgoländer – nie und nimmer würde ich ein knickriger deutscher Erbsenzähler werden wollen.

»Das brauchen Sie auch nicht, alter Knabe. Unsere Hauptinsel bleibt britisch, auf jetzt und für immerdar.«

Ich ließ die Zeitung sinken. »Holmes, Sie haben die heutige Ausgabe der Times doch noch gar nicht gelesen. Wie konnten Sie des ungeachtet meine Gedanken erraten?«

»Nun, in diesem Fall war das ganz und gar keine Meisterleistung. Von meinem Bruder Mycroft, der bekanntlich im Außenministerium arbeitet, wusste ich bereits seit Tagen, dass die Nordseeinsel Helgoland deutsch werden wird. Sie sind ein eingefleischter Patriot, der in Afghanistan gekämpft hat und nicht um alles in der Welt ein Fleckchen britischer Erde freiwillig aufgeben würde. Deshalb haben Sie auch kräftig mit dem linken Fuß aufgestampft, um Ihrer berechtigten Empörung Ausdruck zu verleihen. Dann seufzten Sie tief auf voller Mitgefühl und anschließend ballten Sie beide Fäuste.«

»Elementar, mein Freund, schlicht und ergreifend elementar.«

Holmes sank zurück auf seine Lagerstatt, und ich widmete mich weiter meiner Lektüre. Nach einer guten halbe Stunde war ich beim Sportteil angelangt und überflog die aktuellen Cricket-Ergebnisse.

Plötzlich erhellte mich ein Gedankenblitz. »Holmes, wie wäre es, wenn wir gemeinsam nach Helgoland reisten? Hier gibt es für uns beide zur Zeit nichts zu tun. Dort wären wir direkt am Puls der Zeit. Wir würden zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nämlich zunächst festen britischen Boden betreten und alsdann wackligen deutschen Grund verlassen. Das wäre doch famos!«

»Ohne mich. Sie können gerne tun und lassen, was Ihnen beliebt. Ich hingegen werde mein geliebtes London um keinen Preis verlassen. Ein bekanntes japanischen Sprichwort sagt: ›Ein Berg bewegt sich nicht.‹«

»Wohlan, Sherlock, ich kontere mit einer anderen Redensart: ›Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet eben zum Berg gehen.‹«

»Was in drei Teufels Namen wollen Sie damit andeuten, alter Knabe?«, fragte Holmes belustigt.

»Am Tag der feierlichen Übergabe von Helgoland gibt es Blasmusik, Kuchenbasar, Feuerwerk und Volksbelustigung. Die Insel wird vor Schaulustigen nur so wimmeln. Ein Gutteil des Hochadels diesseits und jenseits des Kanals will sich öffentlich zeigen. Dies hat zur Folge, dass auch die Nepper, Schnäpper und Bauernfänger das Eiland überfluten werden. Wer weiß, welch seltene Vögel da an unseren Leimruten kleben bleiben könnten.«

»Die Hotels und Pensionen sind inzwischen restlos ausgebucht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wo wollen wir nächtigen? In einem Zelt am Strand mit dem Mantel als Zudecke?«

»Nein, da habe ich eine viel bessere Idee«, erwiderte ich. »Hier im Feuilleton steht, dass irgend so ein toter deutscher Dichter namens Heinrich Heine zu seinen Lebzeiten mehrfach auf Helgoland weilte. Im Jahr 1830 wohnte er in einem Haus, dass nun einem pensionierten britischen Gesetzeshüter namens John Rance gehört.«

»Sie meinen, es könnte sich dabei um den wackeren Polizei-Constable John Rance aus der Kennington Park Gate handeln, den wir von dem Fall ›Eine Studie in Scharlachrot‹ her kennen?«

»Genau. Wir schicken ihm ein Kabel. Einen Versuch ist es wert. Sofern es sich bei dem Hauswirt um den betreffenden Constable handelt, wird er uns bereitwillig Obdach in seinem eigenen Schlafzimmer gewähren und seinerseits solange mit der Besenkammer vorlieb nehmen. Davon bin ich felsenfest überzeugt.«