Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

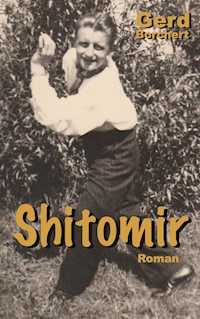

Shitomir ist ein Roman, der in Babelsberg während des 2. Weltkrieges spielt. Er erzählt die bewegte Geschichte einer Familie, von der drei Jungen eingezogen werden. Im Mittelpunkt steht das Schicksal von Gerhard "Seppl" Bündel, dessen Lebensweg durch das Nazi-Regime und die Kriegsereignisse dramatisch beeinflusst wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Kapitel XXX

Kapitel XXXI

Kapitel XXXII

Kapitel XXXIII

Kapitel XXXIV

Kapitel XXXV

Kapitel XXXVI

Kapitel XXXVII

Kapitel XXXVIII

Kapitel XXXIX

PROLOG

NACHWORT

I

Er bewegte sich schwer und der Gang ließ auf eine Behinderung schließen, die er tunlichst versuchte, durch Aufrechtgehen zu verheimlichen. Leicht humpelnd ging er mit seinem größeren Begleiter den Parkweg lang. Ein verschmitztes Lächeln war in seinem Gesicht zu sehen. Er schloss seine Jacke, denn der Wind blies ihn nun direkt von vorne entgegen. Dabei funkelten seine himmelblauen Augen so voller Erwartung, als ob sie aus den Höhlen springen wollten. Er blieb leicht hinter dem größeren Mann zurück, der mit Hut und einem langen Mantel bekleidet war und sich beim Gehen wie ein Walzertanzender bewegte. Seine Figur war in ihrer ganzen Erscheinung sehr voluminös, beinahe angsteinflößend.

„Ja, jetzt habe ich es wiedergesehen“, sagte sich der Gehbehinderte. „Hier war ich schon einmal. Wie lange mag das jetzt her sein?“ Er stellte sich diese Frage, wohl wissend, dass es über 50 Jahre waren. Er drehte sich kurz um. Hinter ihnen war nur Leere.

Die beiden gingen weiter und bogen links in einen Waldweg, den sie kurz darauf wieder verließen, um zu einer großen, freien Wiese zu gelangen. Sie war von einem kleinen Zaun umgeben. Ein Holztor öffnend, begab sich der Mann im langen Mantel auf die Wiese. Fluchte etwas vor sich hin und zeigte mit der rechten Hand nach vorne.

Der ihm Folgende erkannte dieses Fluchen. Ja, das habe ich schon einmal gehört. Es ist mir gut bekannt ...

Lautes Gebrüll aus allen Richtungen war zu hören. Menschen liefen wirr durcheinander. Die Sanitäter suchten sich ihren Weg durch die Massen und trugen eine Bahre in eine halb verfallene Hütte, die kaum ein Licht barg. Die Fenster waren verhängt und es roch darin nach Äther und Carbolsäure.

„Pokazat zdes“, brüllte ein stämmiger, hoch gewachsener Mann mit Bart, im weißen Kittel. Jedenfalls hatte er diese Farbe einmal. Jetzt war er voller Blut und verschmierten, undefinierbaren gelblichen Flüssigkeiten.

„Ne imeet smysla, proklyatyy nemets.“ Dabei drehte er sich um, verzog das Gesicht und wandte sich dem nächsten Patienten zu, der gerade hereingebracht wurde.

„Yest' mogily“, sagte der Mann im Mantel, wandte sich um und verließ die Wiese leise vor sich hinmurmelnd wieder, ohne sich auch nur noch einmal umzudrehen. Der Gehbehinderte sah ihm noch lange nach, dann begab er sich zu dem Ort, der ihm vom eben Verlassenen gewiesen wurde.

Am Horizont vor einem Wäldchen erblickte er zahlreiche Reihen mit Holzkreuzen. Er ging darauf zu, fragte sich, welche Reihe er entlanggehen sollte? Schließlich ging er nach links und las die vielen deutschen Namen, die in der Mitte der Kreuze eingekerbt und schwarz ausgemalt waren. Er ging weiter, bis er einen alten Herrn erblickte, der sich über ein Grab beugte. Schnellen Schrittes auf ihn zutretend, suchte er nach einer passenden russischen Begrüßung.

Ein einfaches „Dobryy den“, kam ihm über die Lippen.

Der alte Mann blickte auf und schaute den Mann an, als ob er ihn bei etwas ertappt hatte. „Du bist Deutscher“, antwortete er gebrochen. „Das höre ich sofort.“

„Ja, ja“, folgte es stotternd aus dem Munde des vor ihm Stehenden, der sehr überrascht war.

„Woher kommst du?“, mochte der Alte wissen.

„Ich bin aus Berlin.“ Dabei huschten seine Blicke schweifend über die Kreuze hinweg.

„Aus Berlin“, wiederholte betont der Kniende. „Ha, das ist ja interessant. Ich kenne Berlin. Aber noch während des Krieges, da bin ich dort durchgekommen. War dort kurze Zeit stationiert, dann ging es weiter nach Osten. Und da bin ich heute noch.“ Sein Blick wurde wehmütig und er suchte nach Worten. „Es ist gut, mal einen Deutschen nach so langer Zeit wiederzusehen. Was bringt dich in diese Gegend?“ Er reichte dem Deutschen die Hand und stellt sich als Pjotr vor.

„Eigentlich heiße ich ja Peter. Aber ich musste hier einen russischen Namen annehmen.“

„Gerhard“, stellte sich nunmehr der andere vor. „Verstehe ich richtig? Du bist damals in der Sowjetunion geblieben? Bist nicht wieder zurück nach Deutschland?“ Er blieb nun beim vertrauter klingenden Du, was die Unterhaltung leichter machte.

„Nicht ganz. Ich musste bleiben. War in Gefangenschaft und durfte das Land nach meiner Freilassung nicht verlassen. So blieb ich hier in Shitomir. Nicht alle Kriegs-gefangenen durften heim. Mich traf es, weil ich Offizier war und im Lager dort im Büro arbeitete und viel von den internen Vorgängen mitbekam.“ Man merkte, dass ihm die deutschen Worte anfangs noch schwer, dann fließender über die Lippen kamen.

„Ich hatte geheiratet, Familie. Blieb so immer länger. Dann war es zu spät. Mich hatte man in der Heimat eh vergessen. Heute zieht mich nichts mehr nach Deutschland.“ Er versuchte eine Pflanze in die Erde zu bringen, was ihm nicht so gut gelang.

„Proklyatyy...“, warf er ein. „So flucht hier der Mensch“, gab er zu verstehen.

„Ja, ich weiß“, antwortete der andere. „Ich bin auf der Suche nach einem Grab. Einem Deutschen.“

„Hier? In dieser Gegend? Suche dir einen aus, es sind alles Deutsche.“

„Nach meinen Informationen ist er hier gefallen und auch beigesetzt worden.“

„Ein Glück für diejenigen, die ein Grab haben. Viele wurden nur verscharrt, in Massengräber geworfen und zugeschüttet. Das haben beide Seiten so gemacht. Wie grausam der Krieg doch ist.“

Wehmut lag in seinen Worten. Er hielt inne. Schaute den Fremden an und fragte: „Wen suchst du denn?“

„Ich bin extra deshalb hierhergereist, um ihn zu suchen. War schon auf anderen Friedhöfen. Aber habe ihn nicht gefunden. Hier nun ist die letzte Möglichkeit. Albert Gruner war sein Name. Er war groß und ein besonders kräftiger Mann.“

Sein Gegenüber blickte ihn an und lächelte ein wenig. Er erhob sich nun. „Was sind schon Namen. Alle haben sie Namen gehabt. Sie sind das Letzte, was von uns bleibt. Ein Name auf einem Kreuz, wenn überhaupt.“ Seine Augen funkelten bei diesen Worten. Mit der Hand wischte er sich den Schweiß von der Stirn.

„Ich pflege diese Gräber hier seit über 20 Jahren. Es macht sonst keiner. Erst habe ich nur Blumen hergebracht, dann wurden die Aufenthalte länger und ich entfernte das Unkraut nach und nach. So kam ich unseren Kameraden immer näher. Bis ich es als eine Art Pflicht ansah. Verstehst du? Es war mir eine Berufung, diese Gräber sauber zu halten. So kann ich noch etwas Sinnvolles für die tun, die als Menschen auf diese Erde kamen und als Soldaten starben. Aber haben tut keiner mehr etwas davon.“ Sein Ton wurde melancholisch und fiel bei den letzten Worten in der Lautstärke ab.

„Komm, Kamerad!“ Ein freudiges Lächeln schlich sich in sein Gesicht. Mit einer Handbewegung forderte er seinen Gesprächspartner auf, ihm zu folgen.

„Ich kenne das Grab. Es ist das erste Mal, dass sich hier einer nach einer Liegestelle erkundigt. Aber als du mir den Namen sagtest, glaubte ich erst, nicht richtig verstanden zu haben. Gerade Gruner. Verstehe, es ist das einzige Grab, welches von jemandem gepflegt wird. Keiner kümmert sich weiter um die Gräber, außer mir. Aber irgendwer besucht regelmäßig dieses Grab.“ Damit hielt er inne. Sie bogen in einen kleinen Weg ein und gingen an den vielen weißen Holzkreuzen vorbei. Namen um Namen, Schicksal um Schicksal ließen sie hinter sich, bis sie zu einer sehr gepflegten Grabstelle kamen, auf der Margeriten und weiße Lilien gepflanzt waren.

Gerhard schaute sogleich auf den Namen: Gefr. Albert Gruner geb. 05.07.1924 gest. 15.01.1944. Ihn durchlief es warm und kalt. Starr das Kreuz betrachtend, konnte er seinen Blick nicht abwenden. Seine Augen wurden glasig und eine Träne rann ihm die Wange herunter. Er räusperte sich, um die Fassung wieder zu erlangen.

„Danke“, sagte er zu Pjotr, der seine Ergriffenheit bemerkt hatte und ihm leicht auf die Schulter klopfte, um sich anschließend leise zu entfernen.

„Hier liegst du nun...“, sagte Gerhard zu sich. „Hier endet meine Suche.“ Mit zitternden Händen nahm er seine Brieftasche heraus, öffnete darin ein Seitenfach und zog eine vertrocknete noch leicht gelblich aussehende Butterblume heraus. Sie war verblüht, wie das Leben, auf dem sie gleich zu liegen kommen würde. „Ein Gruß aus der Heimat von deinen Eltern, Albert.“ Damit legte er das Blümchen sorgsam neben einer Pflanze ab, die noch rot in Blüte stand. „Du hast Butterblumen immer so gemocht. Du sagtest mir damals, weil sie so schön gelb funkeln.“ Er verfiel in ein nachdenkliches Schweigen, nicht bemerkend, dass er schon eine ganze Weile beobachtet wurde.

II

An einem Sonntag, einem sehr schönen Tage, bewegten sich viele Menschen zum Stadion hin, das am Ende der Wilhelmstraße lag. Die Tribüne war schon gut besetzt und dennoch ließen es sich die Menschen nicht nehmen, weiter in die Arena zu strömen, um sich das bevorstehende Junioren- Fußballspiel der Sportvereinigung Potsdam 03 - früher Babelsberg 03 - gegen den FV Cottbus anzusehen. Die Stimmung schien gut zu sein, obwohl sich das Land im Krieg befand. Der Fußball war mit die einzige Möglichkeit für die Bevölkerung, sich einen Ausgleich zum Kriegsalltag zu verschaffen. Für 50 Reichspfennige Eintritt war das sogar für die nicht so gut Bemittelten durchaus erschwinglich. Bald waren auch die Stehränge voll besetzt und das Fußballspiel konnte beginnen. Auffällig bei den Potsdamern war schon in den Anfangsminuten der blonde Rechtsaußen, der wie ein Wirbelwind mit dem Ball die rechte Seite des Spielfeldes entlanglief, seine Gegenspieler austrickste und gefährliche Flanken in des Gegners Strafraum flankte. Die Versuche seiner Bewacher, ihn zu stoppen, schlugen fehl. So dauerte es nicht lange, bis ein Pass den Mittelstürmer von Potsdam erreichte und er unhaltbar für den Torwart den Ball ins Netz versenkte. Der Mittelstürmer bedankte sich bei seinem Rechtsaußen, indem er ihm freudig auf die Schulter klopfte. Am Ende siegten die Potsdamer 5:0, darunter mit einem Tor ihres Rechtsaußen.

Aber nicht nur von den Trainern und den Zuschauern wurde der blonde Jüngling beobachtet, auch ein junges Mädchen auf der Zuschauertribüne hatte ihn ins Visier genommen, kein Auge mehr von ihm gelassen. Begeisterte sie doch die blonde Haarmähne, wie sie im Wind wehte und seine geschmeidigen gewitzten Bewegungen, mit denen er seine Gegenspieler beherrschte. Unbeachtet von ihrem Vater, der neben ihr saß, winkte sie dem Spieler zu, der aber schien sie nicht zu bemerken. Auf der einen Seite enttäuscht von der Nichtbeachtung ihres Schwarms, auf der anderen Seite mit einem wohligen verliebten Gefühl verließen sie und ihr Vater das Stadion.

Im Anschluss an das Spiel trafen sich die Fußballer noch in der Gaststätte Hiemke, einem Traditionslokal aus der Kaiserzeit mit der wohl köstlichsten Roulade in der Region, um den Sieg bzw. die verpassten Chancen bei einem Bier zu diskutieren.

Auch das junge Mädchen kam mit ihrem Vater auf dem Heimweg an dem Lokal vorbei, und sie sah den blonden Jüngling hinter einem Fenster, wie er beredt auf seine Mitstreiter einredete, dabei sein Bier hin- und herschwenkte. Sie musste lächeln, schaute sich noch mehrmals nach ihm um.

III

Unruhig von einem Bein auf das andere tretend, wartete ein blonder junger Mann vor einer gelben Villa. Erwartungsvoll schaute er zur Eingangstür, in der Hoffnung, dass sie sich öffnen würde. Die Vöglein flogen wirr durcheinander in ein dichtes Gebüsch am Zaun des Hauses, aus dem ihr fröhliches Zwitschern zu vernehmen war. Ab und zu lugte das Köpfchen eines Spatzen heraus, das aber sogleich wieder zurückgezogen wurde, um nicht entdeckt zu werden. Der junge Mann beobachtete das lächelnd. Ab und zu gab er einen Piepton, der eher an eine Krähe erinnerte, von sich und erhielt trotzdem Antwort auf seinen Versuch. Das Warten zog sich in die Länge. Sich die Zeit vertreibend, zählte er die Steine auf dem Gehweg. Immer bei einhundert angekommen, fing er von vorne an. Leicht hüpfend übte er nebenbei Tanzschritte ein.

Das Haus mit einem Walmdach und nach vorn mit halbrunden Gaubenfenstern lag auf einem größeren Grundstück, mit grünem Rasen sowie sehr gepflegten Blumenbeeten.

„Auf was wartest du denn?“, hörte der Jüngling von der anderen Straßenecke rufen.

Er drehte sich um und erblickte ein junges, hübsches Mädchen auf dem Bordstein gegenüber. Sie hatte einen bunten Rock an, der ihr leicht übers Knie reichte. Eine weiße Bluse betonte die obere Hälfte ihres Körpers, dessen aufreizende Formen durch das Oberteil eher unterstrichen als verborgen wurden. Neckisch hatte sie das eine Bein nach vorne gestellt, so als ob sie dadurch nun endlich eine Antwort auf ihre Frage bekäme.

„Ach, ich stehe hier nur so herum“, rief er zu ihr hinüber. Sie wippte mit der einen Fußsohle, was wohl andeutete, dass die Antwort nicht die war, die sie erwartet hatte.

“Ach, nee“, antwortete sie. Sie ging auf ihn zu, ohne den Blick von ihm zu wenden.

„Ich beobachte dich schon mehrere Tage.“

„Ich komme hier öfters vorbei“, gab er verlegen zurück. Es fiel ihm schwer aufzublicken, so schaute er auf ihren Rock, der sich leicht im Wind bewegte.

„Ich kenne dich vom Fußball, habe dich neulich spielen sehen.“ Und plötzlich sagte sie „Gefällt dir mein Röckchen?“

Er war stolz, erkannt worden zu sein, und beeindruckt von ihrer koketten herausfordernden Art. Leicht errötend, nicht darauf vorbereitet, gab er zur Antwort: „Ach, mmh…“ Dabei wendete er seinen Kopf leicht nach links. Das Mädchen musste seine Schüchternheit bemerkt haben, so auffällig benahm er sich.

Sie hatte rote Haare und eine Schillerlockenfrisur, wie sie von Schauspielerinnen getragen wurde. Ihr Gesicht war zart, die rosigen Wangen machten es besonders ansehnlich. Er war von ihr angetan.

„Ich heiße Monika und wohne dort drüben in dem Haus“, sie zeigte auf eine rotgeklinkerte Villa mit auffallend roten Fensterrahmen und weißen Vorhängen dahinter.

„Ich komme hier immer vorbei, wenn ich zu Aufnahmen gehe, in den Studios.“ Er hoffte, damit auf sich aufmerksam gemacht zu haben und dachte an die kleinen Statistenrollen, die er gelegentlich besetzte.

„Die Studios“, sie lächelte bei den Worten. „Mein Vater ist Drehbuchautor und arbeitet auch dort gelegentlich. Mich nimmt er öfters mit zur Arbeit. Dann sehe ich die vielen Stars. Das ist immer sehr aufregend.“

„Ja. Ich sehe sie auch ab und zu. Habe aber nur ein paar Statistenrollen. Möchte mir Geld für Stepp-Platten für die Schuhe verdienen.“

„Oh, du kannst steppen. Das ist toll, aber bestimmt sehr schwer?“

„Wenn man es kann, nicht mehr“, er freute sich, ihr Interesse geweckt zu haben. „Natürlich muss man sehr viel üben bis zur Perfektion.“ Er zeigte ihr den Stepp mit Belastung auf seinen Fußballen.

Sie klatschte in die Hände.

„Das ist der shuffle“, er ließ seinen Vorfuß vor und zurück über den Boden schleifen. Elegant wirbelte er seine Beine und zeigte ihr noch weitere Schritte.

Sie war begeistert. „Toll!“

Eine Stimme rief ihren Namen. „Ich muss gehen. Meine Eltern warten. Kommst du morgen wieder hierher?“

„Monika heißt du. Ich bin Seppl. Ja, bin hier. Sehen wir uns?“

Sie ließ es offen. Er schaute ihr nach. Sie winkte ihm und verschwand in ihrem Haus.

Schweigend ging er die Domstraße lang. Er freute sich, eine neue Bekanntschaft gemacht zu haben. Bestimmt würde er morgen wieder dort sein, um sie wiederzusehen.

Monika gefiel der blonde Jüngling mit seinen strahlend blauen Augen. Seine zurückhaltende Art machte Eindruck auf sie. Sie freute sich auf ein Wiedersehen mit ihm.

Am anderen Tag stand Gerhard wieder vor dem gelben Haus in der Domstraße. Mit Gedanken an Monika übte er wieder Tanzschritte ein, schaute hinüber, wo sie wohnte, erblickte sie aber nicht.

Gerade als er hinübergehen wollte, um bei ihr einfach mal zu klingeln, bog eine schwarze Limousine in die Straße ein. Der Fahrer hielt direkt vor dem Haus, stieg aus und öffnete die hintere Tür. Eine elegant gekleidete Dame mit blonden Locken unter einem großzügigen weißen Hut streckte ihr rechtes, schön anzusehendes Bein heraus und stieg aus. Ihr Kleid war besonders schick, ihr Gang geschmeidig. Schnell bewegte sie sich zur Pforte hin. Dabei konnte sie gar nicht den blonden Jungen übersehen, der ein paar Meter entfernt vor ihr stand.

„Die Rökk“, dachte Gerhard bei sich. Lange hatte er darauf gewartet. Nun aber war er zwar überrascht, erlangte aber schnell seine Fassung wieder. Er nahm all seinen Mut zusammen und führte seine Steppkünste vor. Flap, scuff, pull-back, alle diese Schritte hatte er einstudiert. Es musste ihm gelingen, ihr seine Künste zu zeigen. Mit großem Eifer war er dabei und legte seine ganze Leidenschaft in seine Darbietung, dabei immer zu ihr schauend, ob sie ihn auch bemerkte. Langsam auf ihr Haus zugehend, beobachtete die Rökk die Vorführung und klatschte kurz in die Hände. Vor dem Gartentor blieb sie stehen, überlegte kurz und ging auf Gerhard zu. Ein paar Meter vor ihm blieb sie stehen, musterte ihn, stellte sich mit gespreizten Beinen vor ihn hin, zuckte mit den Achseln, als ob sie auf eine Präsentation von ihm wartete und schaute ihn herausfordernd an.

„Kannst du den brush?“, wollte sie plötzlich wissen. Wie aus dem Nichts vollführte sie die Übung und wartete auf seine Antwort.

Gerhard tat es ihr gekonnt nach.

„Und pick-up?“ Wieder führte die Rökk vor, Gerhard kopierte sie annähernd perfekt.

Sie staunte. „Stomp, stamp, stepp?“, alles tat er ihr nach. Marika Rökk war angetan, ging näher auf ihn zu, reichte ihm die Hand.

„Sehr gut!“, sagte sie. „Aus dir könnte etwas werden. Toll.“ Damit wandte sie sich ab und begab sich in ihr Haus.

Er blieb noch eine Weile stehen und sah ihr nach.

„Beifall hat sie mir gespendet! Gelobt hat sie mich“, ging es ihm durch den Kopf. Er lächelte und freute sich. Immerhin war sie auf ihn aufmerksam geworden, war sie doch eine der besten Stepptänzerinnen der Welt. In all ihren Revuefilmen hatte er sie bewundert. Mit viel Übung brachte er sich das Steppen selbst bei. Besuchte kurzzeitig eine Tanzschule, um die Grundschritte zu lernen. Erst lästerten seine Freunde über ihn, dann aber schlug ihre Meinung mehr und mehr in Bewunderung um. Schließlich, als er den Kniff heraushatte und die gewandt smarten Bewegungen in der richtigen Reihenfolge beherrschte, klappten auch rhythmische Kombinationen, die aneinandergefügt eine Melodie ergaben. Die Begeisterung war groß, und er wurde immer besser.

Als auch Monika endlich erschien und mit wehenden Locken freudig zu ihm herüberkam, war Gerhard überglücklich. In sprudelnden Worten erzählte er ihr von seinem Erlebnis und von der unerwarteten Reaktion der Rökk. Sie lächelte ihn an. Beinahe hätte sie ihm gesagt, dass sie die ganze Nacht an ihn gedacht, dann auch noch von ihm geträumt hatte. Aber so viel Offenheit wollte sie doch nicht. Das blieb vorerst ihr Geheimnis. Aber wenn Gerhard richtig hingeschaut hätte, dann wären ihm die verliebten Augen aufgefallen, die ihn betrachteten, während er erzählte.

Sie gingen ein Stück gemeinsam und Gerhard sprach von seinen Träumen, die er in seiner Vorstellung für die Zukunft demonstrierte.

IV

Horst war der eher ruhige und ernstere Typ. Anders als seine Brüder war er mitunter sehr in sich gekehrt. Auch äußerlich unterschied er sich von ihnen. Er hatte zwar das gleiche Lächeln wie sie, aber es kam nie so leicht aus ihm heraus, es dauerte, bis es sich in sein Gesicht schlich. Dabei formten sich die Wangen um seinen schmalen Mund kugelrund, Grübchen bildeten sich und ein Glitzern kam aus seinen tief liegenden Augen. Seine Locken erinnerten an eine gerade fertig gewordene Dauerwelle. Viele Mädchen beneideten ihn um seine feminine Frisur und es kam bisweilen vor, dass sie hinter ihm her pfiffen – eigentlich doch eher die Gewohnheit der männlichen Bevölkerung. Aber Horst nahm das ziemlich locker.

Er kam gerade aus dem Studio des Filmgeländes. Sein großes 120-Bässe-Akkordeon um die Schulter gehalftert ging er die Gartenstraße entlang und steuerte auf die Hausnummer 21 zu, wo er wohnte.

Zu Hause erwartete ihn Unruhe. Seine Mutter lief ziellos unbeholfen durch die zwei Stuben, die ihnen zur Verfügung standen und murmelte leise vor sich hin. Klein und gebeugt, wie er sie kannte, immer mit einer bunten Schürze bekleidet. Ansonsten eher ein unerschrockenes, zuverlässiges und sehr ordentliches Persönchen, aber dieser Krieg nahm ihr jedes Selbstbewusstsein und Vertrauen, jeden Stolz.

Mit zitternden Worten sagte sie ihm: „Post ist für dich gekommen.“ Erst jetzt begrüßte sie ihn, so wie er es immer gewohnt war, drückte ihn fest an sich, ließ erst nach einiger Zeit von ihm ab.

Horst nahm den Brief, drehte ihn in der Hand hin und her und verzog sein Gesicht. Seine Mutter beobachtete ihn genau, wendete sich dann aber ab. Den Kopf nach unten gebeugt setzte sie sich auf einen Stuhl in der Küche.

„Jetzt nehmen sie mir meinen zweiten Sohn“, sagte sie laut vernehmlich.

Horst öffnete den Brief und zog eine gelbe Karte hervor. Wehrmeldeamt Potsdam. Einberufungsbefehl. Er ließ die Arme sinken und atmete tief durch. Das hatte er so schnell nicht erwartet. Jetzt im 3. Kriegsjahr zogen sie ihn ein, dabei war er doch noch so jung. Viele Gedanken machten sich in seinem Kopf breit, er dachte an seine Musik. Heute gerade hatte er Aufnahmen gemacht, für eine Schallplatte. Noch vor ein paar Minuten war er voller Zukunftspläne. Nun galt das alles gar nichts mehr. Wie weggeblasen schien sein Leben. Er blickte hinaus aus dem Küchenfenster, schaute auf die Gärten und nahm seine Mutter in den Arm. Er wäre jetzt schon der zweite Sohn, der in den Krieg ziehen musste. Willy hatte sich schon früh zum Wehrdienst gemeldet. Das war im letzten Jahr. Unruhe machte sich breit im Raum. Nun fragte er nach seinem Vater. Seine Mutter sagte ihm, dass er unterwegs sei, aber gleich kommen müsste, und er sah auch ihre Tränen. „Es wird bestimmt nicht lange dauern“, versuchte er sie zu trösten. „Ich bin schneller wieder hier, als du denkst.“ Aber er konnte seine eigenen Worte nicht glauben.

„Das hat Willy auch gesagt. Heute ist es schon über ein Jahr her, dass er im Heer ist. Viele junge Leute sind aus Babelsberg weg und kämpfen für diesen Menschen irgendwo in der Welt. Zu Hause warten die Familien auf ihre Heimkehr. Aber manchmal bekommen sie nur noch einen Brief. Das ist grausam.“ Sie redete sich in eine Art Wut gegen ein Regime, das ihr die Kinder nahm, während Horst versuchte, sie zu beruhigen und aufzumuntern.

„Ich habe heute Aufnahmen gemacht. Im Studio. Stell dir vor, es wird eine Schallplatte geben.“

Seine Mutter blickte auf und schaute in sein Gesicht, das sie so liebte, sagte aber kein Wort.

Er drückte sie, wohl wissend, dass er einschätzen konnte, was eine Mutter jetzt fühlen musste.

Am 15.06. sollte er sich melden. Das war in einer Woche. Wenig Zeit. Am liebsten wäre er seinem Vater entgegengegangen, um daheim eine größere Diskussion über seine Einberufung zu umgehen. Aber er wollte seine Mutter nicht in dieser Situation alleine lassen.

„Papa ist in den Studios?“, wollte er wissen.

„Ja, dort waren heute Probeaufnahmen für einen Film mit Heinze Rühmann.“ Sie sagte immer Heinze zu Rühmann. „Heute hatten sie Studioaufnahmen. Ein Flugfilm soll das werden, wie dein Vater meinte.“

Das Türschloss ging und Willi mit i kam herein. Den Namenszusatz musste sie machen, da ihr Erstgeborener auch Willy hieß, aber mit einem Ypsilon. So redete ihn auch Martha, seine Frau, immer an.

„Ach, Marthachen, es war wieder so schlimm heute. Ihm passt das nicht und das muss anders laufen. Ach, Martha …“ Immer fluchte er, wenn er heimkam, ließ Frust raus. Beruhigte sich aber in der Regel schnell wieder.

Er merkte an ihrer Gestik sofort, dass etwas nicht stimmen konnte.

Seine strengen Gesichtszüge wurden immer ernster und seine strikt nach hinten gekämmten Haare verstärkten diesen Eindruck noch mehr. Er legte seine Aktentasche in einer Ecke ab, blickte sie prüfend an und fragte im strengen Ton: „Was ist?“

Unklarheiten nervten ihn, Geheimnisse mochte er nicht. Themen brachte er immer auf den Punkt.

„Sie wollen unseren Horst holen.“ Mehr gab Martha nicht von sich. Sichtkontakt zu ihrem Mann vermied sie, ihr Blick war entschlossen auf das Fenster gerichtet.

„Da kann man nichts machen“, sagte er. Für ihn kam die Einberufung nicht überraschend.

Jeder wusste, wie ausweglos ein Einspruch war. Wenn einmal ein Name gefallen war, dann gab es kein Vertun mehr. Willi mit i stockte der Atem. Er schaute sich nicht einmal die ihm von seinem Sohn entgegengehaltene Einberufung an. Wortlos verließ er das Zimmer. Er brauchte Luft, wie immer, wenn ihm etwas auf der Leber lag. Auf der Wiese hinter dem Haus ging er auf und ab, versuchte seine Gedanken zu ordnen, suchte nach Auswegen. Meinen begabten Horst wollen sie. Der das Akkordeon beherrscht wie kein anderer, der die Tasten des Instrumentes nur zu streicheln braucht, um die schönsten Töne aus ihm herauszuholen. Das passt zu dieser Herrschaft. Ich hasse sie und deren Machenschaften. Warum sind wir nur so wehrlos? Ganz Deutschland weiß, was uns erwartet. Jeder sieht es Tag für Tag. Aber die, die etwas tun sollten, tun nichts. Der Machtapparat hat sich in den Jahren zu sehr durchorga-nisiert. Es gibt zu viele Mitläufer. Selbst hier in Babelsberg traut man sich kaum etwas zu sagen. Immer Angst davor, jemand könnte etwas mitbekommen und uns anschwärzen. Am Kellereingang, er stand nun direkt davor, haben wir immer unsere Familienfotos gemacht. Nun holen sie schon den zweiten Sohn. Und Seppl? Was wird mit ihm? Er bekam seine Gedanken nicht in den Griff. Wie schnell das geht, dachte er bei sich. Mit einem Male steht die Welt für uns auf dem Kopf.

Martha hatte sich mehr Unterstützung von ihrem Mann versprochen. Aber sie musste damit alleine klarkommen, das blieb ihr Schicksal. Sie holte das Familienalbum heraus, schaute sich die Bilder darin an und überlegte, gedankenverloren weg von dieser Wirklichkeit. Sie flüchtete sich gerne in ihre Traumwelt, die es so nicht gab, nie geben würde.

Gerhard ging fröhlich die Treppen herauf. Seinen Vater hinter dem Haus hatte er nicht bemerkt. Sofort fiel ihm die Stimmung auf. Er verzog sich dann lieber in eine Ecke, oder verschwand sicherheitshalber wieder aus dem Haus, da die Ursache für eine solche Atmosphäre oft auf ihn zurückzuführen war. Sein Bruder gab ihm ein Zeichen, zu ihm zu kommen. In die kleine Stube verschwindend, eröffnete ihm Horst den Marschbefehl, Gerhard war betroffen.

„Mutter ist völlig außer sich“, betonte Horst. „Stell dir bloß vor, wenn du nun auch noch …“

Aber er vermied es auszusprechen. In Gerhards Kopf drehten sich die Gedanken. Eben hatte er noch an eine Tanzkarriere gedacht, nachdem ihm die Rökk so zugelächelt und Mut gemacht hatte, nun war der Krieg auch an ihn herangerückt. Er musste sich setzen. Horst aber, den es am meisten betraf, schien äußerlich am wenigsten beeindruckt.

„Was wird aus deiner Musik, Horst?“

„Seppl“, so wurde Gerhard von allen genannt, „was weiß ich? Muss erst einmal zur Musterung. Vielleicht nehmen sie mich ja nicht. Wüsste nur nicht, warum?“

Lange schwiegen sie. „Habe heute eine Aufnahme gemacht. Das wird eine Platte, Seppl. Stell dir vor. Mit meinem Namen drauf. Ist das nicht toll?“ Ja, das war es. Seppl stimmte ihm anerkennend zu.

„Und du?“ Horst wollte unbedingt das Thema wechseln. „Hast du das Geld für deine Steppplatten bald zusammen?“

Seppl kam es entgegen, nicht mehr über den Krieg reden zu müssen. „Ja, fast. Dann hole ich sie mir. Sie liegen schon bereit.“ Seine blauen Augen funkelten, als er das sagte. Die Platten, das war sein Traum. Schuhe hatte er schon. Aber die Platten dafür fehlten noch.

„Wieviel fehlt Dir denn noch?“ fragte Horst.

„45 Mark.“ Die Antwort schoss ihm förmlich aus dem Munde.

„Das ist aber noch ganz schön viel.“ Horst ging zu einer Vitrine, in der er seine Schmuckstücke aufbewahrte, holte eine Blechdose hervor und zählte Geld.

„Hier“, damit reichte er Seppl den fehlenden Betrag. „Du holst die Platten, versprichst mir aber, am Samstag in den Park zu kommen. Meine Freunde sind da, wir machen Musik und du kannst uns deine Künste zeigen!“

Seppl lächelte über beide Ohren.

Es war Horst ein Vergnügen, die herzliche Freude seines Bruders zu sehen. Er brauchte das Geld jetzt nicht, zumal sein Militärdienst bevorstand und es zum Geldausgeben wenig Gelegenheiten geben würde. Und hier konnte er mit seiner Gabe etwas Gutes tun. Für einen Menschen, den er sehr liebte, der hart in seiner Freizeit gearbeitet hat, für ein Hobby, von dem er überzeugt war, dass es der Durchbruch sein könnte, vielleicht sogar für eine berufliche Karriere.

Er mochte Menschen, die trotz aller Hindernisse ihrem Weg folgten, um etwas aus sich zu machen.

Horst ging zu seinem Vater hinaus, der seine Mutter gerade tröstete, nahm ihn in den Arm und sagte nur „Papa.“

Sein Vater drückte ihn ebenfalls und ließ ihn erst nach einer ganzen Weile wieder los.

„Mein Sohn. Ich würde dir gerne helfen. Vielleicht könnte ich etwas erreichen, wenn ich deine Musik hervorhebe, die für die Veranstaltungen und Revuen in der Heimat vonnöten sind. Ich könnte …“ Er hielt inne. Horst hatte ihn am Arm gefasst und schüttelte den Kopf.

„Das will ich nicht.“ Dabei dachte er an die Unannehmlichkeiten, die seinem Papa in diesem Zusammenhang entstehen könnten. Er wollte nicht bevorzugt werden, dafür sprach sein Pflichtbewusstsein, das anerzogen war, und die Charaktermerkmale, zu denen er stand.

Willi mit i setzte sich und meinte: „Du musst sehr vorsichtig sein. Sei kein Held. Das liegt uns nicht im Blut. Mir auch nicht. Ich habe den großen Weltkrieg mitgemacht. In Gräben gelegen, meine Kameraden sterben sehen. Nie wollte ich das noch einmal erleben. Und nun müssen meine Söhne den gleichen Weg gehen. Ob vor 200, vor 100 oder 25 Jahren. Der Krieg bleibt immer der gleiche.“ Er schaute seinem Sohn tief in die Augen, in der Hoffnung, seinen Worten damit mehr Gewicht geben zu können. „Der Krieg wird immer mit Blut befleckt sein. Wessen Blut es sein wird, das steht zum Anfang nicht fest. Aber klar ist, Blut wird fließen. Wenn ich daran zurückdenke, mit wie viel Begeisterung und Ehre wir damals in den Krieg zogen. Voller Zuversicht, bald wieder zu Hause sein zu können. Aber glaube mir, ein Krieg dauert immer länger als geplant. Nicht alle kamen zurück, aber die, die das Glück hatten, waren gebrochen. Gebrochen vom Schicksal, das über sie kam, von den vielen toten Soldaten, unter ihnen auch Brüder, enge Freunde … und dann sind da die furchtbaren Schmerzensschreie, die dich durch die Nacht verfolgen. Durch alle Nächte.“ Er schaute auf und nahm Horsts Hand: „Sei bitte kein Held!“

Horst nickte zustimmend. Seine Mutter hatte alles stumm und unter Tränen mitangehört. Wie recht hatte doch unser Willi mit i.

An diesem Abend war es ruhiger in der Stube als sonst, die Nachtruhe kam später als normal. Nur einer schlief beruhigt ein.

V

Voller Angst um ihre Brüder, die sie alle bald an der Front sah, wollte sich das Irmschen, ein aufgewecktes fünfzehn-jähriges Mädchen mit einer Pagenkopffrisur, ablenken und Gutes tun. In der Hoffnung, einen Ausgleich zu finden und damit die wohlbehaltene Rückkehr für sie zu erbeten. Ja, so dachte sich Irmschen das. Wenn sie etwas für die Menschheit Dienliches vollbrachte, würde ihr das Schicksal freundlich gesonnen sein und ihre Brüder würden heimkehren. Im Oberlinhaus, einem Heim für Taubblinde, wollte sie Erfüllung finden. Das besuchte sie regelmäßig und half bei allerlei Arbeiten. Sie führte Taubblinde an die frische Luft, machte mit ihnen lange Spaziergänge. Falls sie nicht selbst essen konnten, fütterte sie sie. In der Küche kochte sie ihnen Essen, spülte das Geschirr und trocknete es ab. Reinemachen lag ihr zwar nicht so, aber sie tat es. Alles zum Wohl ihrer Brüder. Die alten Gemäuer der Anstalt flößten ihr Angst ein. Die Flure waren dunkel, die Fenster in den Räumen zum Teil verhängt. Die Schwestern waren für jede Unterstützung dankbar. Es war keine leichte Arbeit, die psychische Belastung sehr hoch. Aber Irmschen fand hier sehr schnell ihre Bestimmung. Sie lernte das Lormalphabet und konnte sich so mit den Insassen verständigen. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit meisterten die taubblinden Kinder den Alltag. Viele blieben auch als Erwachsene hier und machten sich nützlich. Ihre Klassenkameradinnen verstanden Irmschen nicht, wie sie dort arbeiten gehen konnte, während ihre Freundinnen anderen Interessen nachgingen oder im Park badeten und die Sonne genossen. Irmschen aber setzte strenge Prioritäten und stellte ihre humanitäre Tätigkeit zuoberst. Daheim wurde sie, wie viele ihrer Altersgenossinnen, zur Hausarbeit angehalten. Mit Martha, ihrer Mutter, bereitete sie die feinsten Gerichte zu, die in den Kriegsjahren möglich waren. Sie schnitt Zwiebeln, schälte gekonnt Kartoffeln, briet das Fleisch, wenn es welches gab, hobelte Gemüse, fertigte köstliche Soßen. Dank ihrer Mama hatte sie früh das Kochen erlernt. Sie tat es gerne und es machte ihr Spaß. In der kleinen Küche ging Irmschen und Martha die Arbeit schnell von der Hand. Die Portionen waren größer als in anderen Familien. Immerhin mussten drei Männer versorgt werden, deren Appetit auch in schweren Zeiten nicht geringer war. Entsprechend mussten immer genügend Lebensmittel besorgt werden. Lebensmittelkarten wurden schon kurz vor Kriegsbeginn in Deutschland ausgegeben. Sie berechtigten zum Empfang von Waren, aber nur, sofern sie zur Verfügung standen. Die Zeiten waren hart. Vielen war nicht klar, dass sie noch viel härter werden würden.

Martha und Irmschen waren von Zeit zu Zeit unterwegs, „über Land“ sagte man dazu. Immer bestrebt, etwas Essbares aufzutreiben, was mit Lebensmittelkarten nicht zu bekommen war. Die Taschen voll mit Tauschwaren, boten sie diese für Obst, Gemüse und Nahrungsmittel den Bauern an. Meistens war das für die Damen ein schlechtes Geschäft, weil die Bauern es verstanden, ihre Not auszunutzen. Aber mit irgendeiner Ausbeute kamen sie immer heim. Und dann wurde gekocht. Kohlrüben standen oft auf der Speisekarte. Martha verstand es vortrefflich, auch daraus immer unterschiedlich schmackhafte Gerichte herzustellen. An Einfällen fehlte es ihr nicht. So fertigte sie das sogenannte Stalinschnitzel, eine Scheibe Brot in Fett gebraten, das gut gewürzt vertilgt wurde.

Mit der Reichskleiderkarte sollte eigentlich Kleidung gekauft werden. Oft wurde sie aber auf einem nicht registrierten Markt in Lebensmittelkarten eingetauscht.

Horst und Seppl beteiligten sich zudem an Schieber-geschäften. Sie zogen es vor, nach Berlin reinzufahren, um dort ihre Besorgungen zu erledigen. Ihr Ziel waren die bunten Warenhäuser, deren Regale noch mit allerlei Waren bestückt waren. Vor einem Musikgeschäft am Kudamm machten sie regelmäßig Halt, schauten durch die Schaufensterscheibe die Musikinstrumente an. Wenn etwas Kleingeld übrig war, besuchten sie natürlich auch die Filmtheater wie den Gloria Palast oder die Filmbühne Wien. In Babelsberg hatten sie ja nur kleine Kinos. Aber hier in Berlin waren die Lichtspielhäuser große Theater. Und sie boten die neuesten Filme an, die in den Studios gedreht worden waren. Bei vielen hatte ihr Vater mitgearbeitet. Er war für die Kulissen zuständig, hatte dadurch einen Einblick in die Filmbranche und konnte darüber viel erzählen. Er verstand es, seine Zuhörer so zu faszinieren, dass sie still vor ihm saßen und nicht den Blick von ihm wandten. Die Macken der Stars, die Tricks bei den Aufnahmen. Alles fesselte sie. Er hatte seine Freude an kleinen Anekdoten. Unterhaltsame Geschichten waren das. Aus der Stumm-filmzeit, dann die schwierigen Übergänge zum Tonfilm, worauf viele Schauspieler nicht vorbereitet waren. Ihre Stimmen entsprachen plötzlich nicht mehr den Anforderungen für Tonaufnahmen. Für einige war die Karriere zu Ende. Andere konnten sich in der Filmbranche anderweitig betätigen.

An diesem Abend war alles etwas anders bei der Brotzeit. Der Familienvorstand saß am Tisch, aber völlig ruhig, was sonst nicht seine Art war. Er hatte eigentlich immer etwas zu sagen, entweder über Arbeiten, die nicht erledigt waren, oder über seinen Tagesablauf.

Es wurde sogenannter gefüllter Kohl aufgetischt, auch ein Spezialgericht des Hauses. Martha hatte es ausgeklügelt. Statt Kohlrouladen mühevoll zu formen, schnitt sie den Kohl in kleine Stücke und mischte das Gehackte darunter. Eigentlich kam sie darauf, weil sie aus dem Fleisch nicht genug Rouladen fertigen konnte. Geschmacklich übertraf das Essen sogar das ursprüngliche Gericht. Irmschen hatte noch etwas Salat aus dem Oberlinhaus mitgebracht, der dort nicht aufgebraucht werden konnte.

Horst und Seppl brachten großen Appetit mit. Seppl hatte seine Metallsteppplatten heute abgeholt und den ganzen Nachmittag darauf gesteppt. Und Horst war von seiner Arbeit in der Fabrik Orenstein & Koppel total fertig. Die Produktion war zeitverzögert auf Militärgüter umgestellt worden. So kam es vor, dass Überstunden anfielen. Das fehlende Personal, das an der Front eingesetzt wurde, musste ersetzt werden.

Martha war froh, eine Mahlzeit für ihre Lieben gekocht zu haben. Sie wollte gerade auftun, als es an der Tür klingelte: Es war Lotte, ihre jüngere Schwester, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die gezeichnet vom Leben war. Als Jugendliche hatte sie eine mehrtägige Misshandlung nur mit knapper Not überlebt und sich nie mehr so richtig davon erholt. Psychische Hilfe gab es nicht, so dass sie selber mit dem Erlebnis fertig werden musste. Einen Ausgleich suchte sie in der Wahrsagerei. Mit ihren geistigen Möglichkeiten erlernte sie das Kartenlegen. Ihre Kunst in puncto Kartenlegen war weit über die Grenzen von Potsdam bekannt. Ab und zu verirrten sich sogar einige Berliner zu ihr, die ihre Hilfe suchten. Mit viel Geschick legte sie erste Karten aus und konnte allgemeine Aussagen treffen. Aber auch Gefühle, die Zukunft sowie Gefahren sprachen aus den Karten zu ihr. Ebenso versuchte sie Sportwetten aus den Karten zu lesen. Für ein paar Pfennige gab sie diese preis.

Lotte hatte nichts gelernt. Gelegentlich fand sie Arbeit in der Fabrik oder den Studios. Aber sie war immer auf Suche nach einer Tätigkeit. Ja, obwohl sie keiner regelmäßigen Beschäftigung nachging, konnte man sagen, dass sie immer eine hatte. Das wenige Geld rann ihr durch die Finger und sie hatte ständig Hunger. So tauchte sie auch öfters bei ihrer Schwester auf. Abgemagert, mit strähnigen Haaren, in eine dünne Schürze gekleidet. Sie sah einfach Mitleid erregend aus.

Martha bat sie herein. „Komm herein, Lotte. Für dich wird es auch noch reichen!“ Lotte freute sich. Wird es doch das erste sein, was heute ihren Magen füllen wird. Gerne nahm sie in Kauf, auf der Fensterbank Platz zu nehmen. Sie verhielt sich recht still.

„Na, Lotte, hast du wieder welche glücklich gemacht?“, wollte Willi mit i wissen.

„Die Geschäfte sind schlecht. Die Menschen auch!“, erwiderte sie.