9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Silber-Trilogie

- Sprache: Deutsch

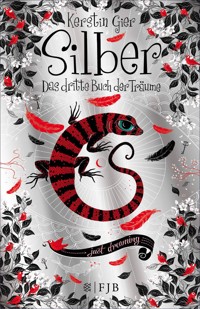

Das große Finale der Bestseller-Trilogie: »Silber – Das dritte Buch der Träume« Es ist März, in London steht der Frühling vor der Tür – und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens: Sie hat Henry angelogen. Zweitens: Die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse der Traumwelt ergründet, durch die er unfassbares Unheil anrichten kann. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Drittens: Livs Mutter Ann und Graysons Vater Ernest wollen im Juni heiraten. Und das böse Bocker, die Großmutter von Grayson, hat für die Hochzeit ihres Sohnes große Pläne, allerdings ganz andere als die Braut. Liv hat wirklich alle Hände voll zu tun, um die drohenden Katastrophen abzuwenden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2015

Sammlungen

Ähnliche

Kerstin Gier

Silber – Das dritte Buch der Träume

Roman

Über dieses Buch

Das große Finale der Bestseller-Trilogie von Kerstin Gier

Es ist März, in London steht der Frühling vor der Tür – und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens: Sie hat Henry angelogen. Zweitens: Die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse der Traumwelt ergründet, durch die er unfassbares Unheil anrichten kann. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Drittens: Livs Mutter Ann und Graysons Vater Ernest wollen im Juni heiraten. Und das böse Bocker, die Großmutter von Grayson, hat für die Hochzeit ihres Sohnes große Pläne, allerdings ganz andere als die Braut.

Liv hat wirklich alle Hände voll zu tun, um die drohenden Katastrophen abzuwenden …

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Kerstin Gier ist Bestsellerautorin und schreibt überaus erfolgreiche Bücher für Jugendliche und Erwachsene. Die ersten beiden Bände ihrer aktuellen internationalen Erfolgsserie ›Silber‹ standen monatelang auf der Bestsellerliste.

Ihre Leser lieben die Romane besonders für ihren einmaligen Witz, ihren unvergleichlichen Erzählton und ihre perfekte Mischung aus Humor, Romantik und Spannung. Die Autorin lebt mit ihrer Familie und zwei Katzen in der Nähe von Köln.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

©2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung einer Illustration Eva Schöffmann-Davidov

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402990-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Zwischentitel

Widmung und Motto

»Lassen Sie uns über [...]

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Henry wartete schon auf [...]

Anhang

Personenverzeichnis:

Danksagung

Für alle Träumerinnen und Träumer da draußen

»All that we see or seem

is but a dream within a dream.«

Edgar Allan Poe

»Lassen Sie uns über Ihren Dämon reden. Haben Sie in dieser Woche seine Stimme gehört?« Er lehnte sich zurück, faltete die Hände vor seinem Bauch und sah sie abwartend an. Sie erwiderte seinen Blick aus diesen ungewöhnlichen, türkisfarbenen Augen, die ihn von Anfang an fasziniert hatten. Wie eigentlich alles an ihr. Ohne Zweifel war Anabel Scott die attraktivste Patientin, die er jemals behandelt hatte, aber das war es gar nicht, was ihn so fesselte. Es war die Tatsache, dass er sie auch nach so vielen Therapiestunden immer noch nicht durchschaute. Sie schaffte es stets von neuem, ihn zu überraschen und ihn aus der Reserve zu locken, und er hasste es. Es ärgerte ihn jedes Mal, wenn sie es schaffte, ihm das Gefühl zu geben, ihr unterlegen zu sein, wo er doch der promovierte Facharzt war und sie erst achtzehn Jahre alt und hochgradig gestört.

Aber heute lief es ganz gut. Heute hatte er die Kontrolle.

»Er ist nicht mein Dämon«, antwortete sie und schlug die Augen nieder. Ihre Wimpern waren so lang, dass sie Schatten auf ihre Wangen warfen. »Und nein, ich habe nichts gehört. Und nichts gespürt.«

»Nun, das wären dann – lassen Sie mich kurz nachrechnen – sechzehn Wochen, in denen Sie den Dämon weder gehört noch gesehen noch gespürt haben, richtig?« Er ließ seine Stimme mit Absicht ein wenig überheblich klingen, er wusste, dass er sie damit provozierte.

»Ja«, sagte sie.

Der kleinlaute Tonfall gefiel ihm. Er erlaubte sich ein kleines Lächeln. »Woran könnte es Ihrer Meinung nach liegen, dass Ihre Halluzinationen verschwunden sind?«

»Möglicherweise …« Sie biss sich auf die Unterlippe.

»Ja? Sprechen Sie lauter.«

Sie seufzte und strich sich eine ihrer glänzenden, goldenen Locken aus der Stirn. »Möglicherweise liegt es an den Tabletten«, gab sie zu.

»Sehr gut erkannt.« Er beugte sich vor, um eine Notiz zu machen, a.K., ds. V., hr. verk., Buchstabenkürzel, die er in diesem Moment frei erfand. Weil er wusste, dass sie über Kopf mitlas und sich jetzt fragte, was um Himmels willen das hieß. Nur mit Mühe verkniff er sich ein triumphierendes Grinsen. Ja, ohne Zweifel hatte sie eine sadistische Seite in ihm geweckt, und, ja, er hatte schon lange aufgehört, sich professionell zu verhalten. Aber es war ihm egal. Anabel war keine Patientin wie die anderen. Es war ihm wichtig, dass sie seine Kompetenz endlich anerkannte. Er war schließlich Dr. Otto Anderson, und irgendwann würde er der Chefarzt der Psychiatrie sein. Der Institution, in der sie vermutlich den Rest ihres Lebens verbringen würde. »Tabletten sind zur Behandlung einer polymorphen psychotischen Schizophrenie wie der Ihren unerlässlich«, fuhr er fort, während er sich wieder zurücklehnte und sich an ihrem Gesichtsausdruck weidete. »Allerdings haben wir therapeutisch noch weit mehr getan. Wir haben Ihre Kindheitstraumata freigelegt und die Ursachen für Ihre Wahnerinnerungen analysiert.« Das war stark übertrieben. Vom Vater des Mädchens hatte er erfahren, dass sie ihre ersten drei Lebensjahre in einer dubiosen Sekte verbracht hatte, in der man schwarzmagische Rituale durchführte, aber Anabel selber konnte sich an nichts erinnern. Auch seine Versuche, mit Hypnose dorthin vorzudringen – eine Methode, die er unerlaubterweise angewendet hatte –, hatten zu keinerlei Erfolg geführt. In Wahrheit waren sie genauso weit wie am Anfang der Therapie. Er war nicht mal sicher, ob die Ursachen für Anabels psychotische Störungen wirklich in ihrer Kindheit begründet lagen, er war sich in gar nichts sicher, was sie betraf. Aber egal – Hauptsache, sie sah in ihm den erfahrenen Arzt, der in ihr Inneres blicken konnte und dem sie alle ihre Einsichten zu verdanken hatte. »Sie sind endlich bereit zu akzeptieren, dass Ihr Dämon nur in Ihrer Phantasie existiert hat.«

»Nennen Sie ihn nicht immer so.« Sie schob den Stuhl zurück und stand auf.

»Anabel!«, sagte er streng. Es war doch gerade so gut gelaufen. »Unsere Sitzung ist noch nicht beendet.«

»Doch, doch, das ist sie, Doktorchen«, erwiderte sie. »Mein Wecker klingelt gleich. Ich habe einen Termin bei einer Studienberaterin, und den darf ich keinesfalls verschlafen. Sie werden lachen, aber ich erwäge ein Medizinstudium, um mich später auf forensische Psychiatrie zu spezialisieren.«

»Reden Sie keinen Unsinn, Anabel!« Ein merkwürdiges Gefühl ergriff ihn. Irgendetwas stimmte nicht. Mit ihr. Mit ihm. Mit diesem Raum. Und warum lag plötzlich der Maiglöckchenduft des Parfüms seiner Mutter in der Luft? Fahrig griff er nach dem Stift. Studienberaterin – so ein Blödsinn. Sie befanden sich in der geschlossenen Abteilung der Klinik, und Anabel konnte ohne seine Erlaubnis nirgendwohin, nicht mal in den Park. »Setzen Sie sich sofort wieder hin. Sie kennen die Regeln. Ich beende unsere Sitzungen, sonst keiner.«

Anabel lächelte mitleidig. »Sie Ärmster. Wissen Sie denn immer noch nicht, dass Ihre Regeln hier nichts weiter sind als – wie nennen Sie das? – Wahnerinnerungen?«

Er spürte, wie ihm die Luft wegblieb. Da war etwas, ein Gedanke, eine Erinnerung, ganz tief in ihm drin, eine Information, von der er wusste, dass er sie dringend an die Oberfläche holen musste. Weil sie wichtig war. Lebenswichtig. Aber er schaffte es einfach nicht, bis dahin vorzudringen.

»Jetzt gucken Sie nicht so schockiert.« Anabel war schon an der Tür und lachte leise. »Ich muss wirklich weg, aber ich komme Sie nächste Woche wieder besuchen. Versprochen. Bis dahin träumen Sie einfach was Schönes.«

Ehe er etwas erwidern konnte, hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, und er hörte, wie sich ihre Schritte auf dem Gang entfernten. Dieses Biest wusste genau, dass er sich nicht die Blöße geben würde, ihr nachzurennen und damit allen zu zeigen, dass er seine Patientin nicht unter Kontrolle hatte. Aber das war das letzte Mal, dass sie ihm auf der Nase herumgetanzt war, noch einmal würde sie die Sitzung nicht gegen seinen Willen beenden. Das nächste Mal würde er sich Unterstützung von den Pflegern holen, vielleicht würde er sie auch fixieren lassen – es gab noch einige Möglichkeiten, die er nicht ausgeschöpft hatte.

Als er Anabels Akte zuklappte und in die Schublade zurücklegte, hatte er noch immer den leichten Maiglöckchenduft in der Nase, der ihn an seine Mutter erinnerte. Und für einen winzigen Moment glaubte er sogar, seine Mutter zu hören, wie sie seinen Namen schluchzte.

Aber dann war beides verschwunden und alles wie immer.

1.

Es gab Tapiokapudding als Nachtisch, aber den hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, um mir den Appetit zu verderben. Dafür hatte die Sache mit Rasmus schon gesorgt.

»Isst du den nicht, Liv?« Grayson zeigte auf meinen Pudding, der blass und glasig in seinem Glas vor sich hin wabbelte. Seine eigene Portion knubbeligen Schleim mit Ananaskompott hatte Grayson bereits verschlungen.

Ich schob ihm das Glas hin. »Nein, kannst du gerne haben. Wieder ein Stück britische Tradition, dessen Zauber sich mir leider nicht erschließt.«

»Banausin«, sagte Grayson mit vollem Mund, und Henry lachte.

Es war ein Dienstag Anfang März, die Sonne schien durch die deckenhohen, schlecht geputzten Fenster der Schulkantine. Sie zauberte zarte Streifenmuster auf Wände und Gesichter und tauchte alles in ein warmes Licht. Ich bildete mir sogar ein, den Duft von Frühling in der Luft zu spüren, aber vielleicht lag das auch nur an dem dicken Narzissenstrauß auf dem Lehrertisch, wo meine Französischlehrerin Mrs Lawrence gerade Platz genommen hatte. Sie sah aus, als hätte sie noch schlechter geschlafen als ich.

Der Frühling lag also in der Luft, Grayson, Henry und ich hatten unseren sonnenbeschienenen Lieblingstisch in der Ecke neben dem Ausgang ergattert, und vorhin hatte ich erfahren, dass der Geschichtstest morgen ausfallen würde, kurzum, alles hätte herrlich entspannt sein können, wenn mir besagte Sache mit Rasmus nicht so schwer im Magen gelegen hätte.

»Tapiokapudding gibt’s auch in lecker.« Henry, der sich wohlweislich keinen Nachtisch genommen hatte, lächelte mich an, und für ein paar Sekunden vergaß ich unsere Probleme und lächelte zurück. Vielleicht würde ja doch noch alles gut werden. Wie sagte Lottie immer? »Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.«

Genau. Wie langweilig wäre das Leben denn ohne Herausforderungen? Wobei es absolut nicht nötig gewesen wäre, noch eine Extraherausforderung oben auf den Haufen mit den anderen Herausforderungen zu packen, denen ich ohnehin schon ausgesetzt war. Aber leider hatte ich genau das getan.

Passiert war es vorgestern Abend, und ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich aus der Nummer wieder herauskommen sollte.

Henry und Grayson hatten bei uns zu Hause für eine Matheklausur gelernt, und als sie damit fertig waren, hatte Henry auf dem Weg zur Haustür einen kleinen Umweg über mein Zimmer gemacht, um mir gute Nacht zu sagen. Es war schon spät, im Haus herrschte längst Ruhe, selbst Grayson wähnte Henry auf dem Nachhauseweg.

Ich war ehrlich überrascht, Henry zu sehen, nicht nur wegen der nachtschlafenden Zeit, sondern auch, weil wir es noch nicht geschafft hatten, unseren Beziehungsstatus neu zu definieren und offiziell von »unglücklich getrennt« zu »glücklich versöhnt« zu ändern. Wir waren in den letzten Wochen zwar stillschweigend wieder dazu übergegangen, Händchen zu halten, und ein paarmal hatten wir uns auch schon geküsst, weshalb man den Eindruck gewinnen konnte, es sei alles so wie früher oder jedenfalls auf dem besten Weg dorthin – aber das war es nicht. Die Erlebnisse der letzten Monate und die Dinge, die Grayson mir über Henrys Liebesleben vor meiner Zeit erzählt hatte, hatten Spuren hinterlassen, und zwar in Form eines hartnäckigen Minderwertigkeitskomplexes, meine sexuelle Unerfahrenheit (oder wie meine Mutter sagte »Zurückgebliebenheit«) betreffend.

Wenn ich nicht so glücklich gewesen wäre, dass wir uns wieder nähergekommen waren, hätte ich mir vielleicht die Mühe gemacht, diese schwelenden Gefühle unter dem Glück und der Verliebtheit genauer zu analysieren, und wenn ich das getan hätte, wäre das mit Rasmus vielleicht gar nicht erst passiert.

So aber wurde ich von mir selber überrumpelt.

Als Henry seinen Kopf durch die Tür steckte, war ich gerade im Begriff, meine neue Aufbissschiene einzulegen. Der Zahnarzt alias Charles Spencer hatte festgestellt, dass ich im Schlaf offenbar mit den Zähnen knirschte (was ich sofort glaubte), und die Schiene sollte nun verhindern, dass ich mir nachts den Zahnschmelz wegschmirgelte. Ob sie wirkte, konnte ich nicht beurteilen, in erster Linie schien sie den Speichelfluss zu fördern, weshalb ich sie auch »mein blödes Sabberteil« nannte.

Bei Henrys Anblick ließ ich das Ding sofort unauffällig zwischen Matratze und Bettrahmen verschwinden. Es war schon schlimm genug, dass mein Schlafanzugoberteil nicht zum Unterteil passte und auch sonst nicht unbedingt vorteilhaft aussah, obwohl Henry behauptete, er fände karierten Flanell wahnsinnig sexy. Was dazu führte, dass ich ihn küsste, sozusagen als Belohnung für das nette Kompliment, und dieser Kuss führte zum nächsten, der diesmal etwas länger andauerte, und schließlich (ich hatte mittlerweile ein bisschen das Gefühl für Zeit und Raum verloren) lagen wir auf meinem Bett und flüsterten uns gegenseitig Dinge zu, die wie Zeilen aus kitschigen Songtexten klangen und mir in diesem Moment trotzdem kein bisschen kitschig vorkamen.

Unser Beziehungsstatus tendierte also eindeutig in Richtung »glücklich verliebt«, und ich neigte dazu, Henry zu glauben, dass ich in kariertem Flanell wahnsinnig sexy war.

Doch dann hielt er mittendrin inne, strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn und sagte, ich müsse keine Angst haben.

»Angst wovor?«, fragte ich noch etwas benommen von all den Küssen zurück. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass das hier gerade im wirklichen Leben stattgefunden hatte und nicht wie sonst im Traum, wo uns niemand stören konnte. Weshalb es sich wohl auch so viel intensiver anfühlte als sonst.

Henry stützte sich auf seinen Ellenbogen. »Du weißt schon. Angst davor, dass es zu schnell geht. Dass ich dich irgendwie überfordern könnte. Oder zu etwas drängen, zu dem du noch nicht bereit bist. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt für dein erstes Mal.«

Und da passierte es. Ich konnte es mir heute im hellen Frühlingslicht der Schulkantine nicht mehr erklären, wobei … erklären konnte ich es schon, aber leider machte es das auch nicht besser. Schuld war auf jeden Fall Henrys Wortwahl. Dieses verdammte erste Mal.

Es war das Stichwort, das den Minderwertigkeitskomplex auf den Plan rief, und er brachte auch gleich noch seinen Freund mit: den gekränkten Stolz. Beide waren fest überzeugt, dass ich Henry wegen meiner Unerfahrenheit irgendwie leidtat, jedenfalls sahen Henrys Blicke manchmal sehr nach Mitleid aus.

Jetzt zum Beispiel.

»Oh. Du denkst, ich habe noch nie mit einem … Jungen geschlafen?« Ich setzte mich auf und wickelte die Bettdecke fester um mich. »Ach so, ich verstehe.« Ich lachte ein bisschen. »Du hast diesen Jungfräulichkeitskram bei eurem Dämonenspiel echt ernst genommen, oder?«

»Ähm, ja.« Henry setzte sich ebenfalls auf.

»Aber das habe ich doch nur gesagt, damit ich bei euch mitmachen konnte.« Der gekränkte Stolz ließ mich Dinge sagen, über die ich später ebenso sehr staunte wie Henry. Der dicke Minderwertigkeitskomplex klatschte derweil begeistert Beifall.

Die Verwirrung, die sich in Henrys Miene abmalte, und die Art, wie er eine Augenbraue hochzog, gefiel mir ausgesprochen gut, von Mitleid keine Spur mehr.

»Wir haben ja nie richtig darüber gesprochen«, plapperte ich los, und beinahe hätte ich vergessen, dass ich hier gerade das Blaue vom Himmel herunterlog, so überzeugend klang meine Stimme. »Ich hatte natürlich nicht so viele Freunde wie du Freundinnen, aber tja, da gab es … diesen Jungen, mit dem ich zusammen war. In Pretoria.«

Weil Henry nichts sagte, sondern mich nur abwartend anschaute, fuhr ich fort: »Es war nicht die große Liebe oder so, und wir waren auch nur drei Monate zusammen, aber der Sex mit ihm war …« An dieser Stelle meldete sich der gekränkte Stolz (dieser Mistkerl) schlagartig ab, und ich war wieder auf mich allein gestellt.

Und hasste mich sofort leidenschaftlich. Warum hatte ich das getan? Anstatt die Gelegenheit für ein ehrliches Gespräch zu nutzen, machte ich alles nur noch schlimmer. Als Erstes lief ich feuerrot an, weil ich mich außerstande sah, den begonnenen Satz zu beenden. Der Sex mit ihm war … hallo? Jetzt erst fiel mir auf, wie intensiv mir Henry die ganze Zeit in die Augen sah. »… ganz okay«, murmelte ich mit letzter Kraft.

»Okay«, wiederholte Henry gedehnt. »Und wie … hieß … der Typ?«

Ja, wie hieß er denn, du blöder gekränkter Stolz? So was muss man sich doch vorher überlegen! Je länger das Zögern vor einer Lüge, desto schlechter der Lügner, das wusste doch jedes Kind.

»Rasmus«, schob ich also schnell hinterher. Weil es der erstbeste Name war, der mir einfiel, wenn ich an Südafrika dachte. Und weil ich trotz allem immer noch eine gute Lügnerin war.

Rasmus war der Name des asthmatischen Chow-Chows unserer Nachbarn gewesen, den ich gehundesittet hatte. Für hundert Rand die Stunde war ich mit ihm, einem Mops namens Sir-Barks-Alot und unserer eigenen Hündin, Buttercup, spazieren gegangen.

»Rasmus«, wiederholte Henry, und ich nickte erleichtert. Klang doch ganz gut. Es gab schlimmere Namen für erfundene Exfreunde. Sir-Barks-Alot, zum Beispiel.

Überraschenderweise wechselte Henry an dieser Stelle das Thema, obwohl ich mich innerlich bereits auf ein Verhör gefasst gemacht hatte. Genauer gesagt wechselte er gar nicht das Thema, sondern begann wieder mich zu küssen. Als ob er mir beweisen wollte, dass er das viel besser draufhatte als Rasmus. Was definitiv auch nicht der Fall gewesen wäre, wenn es Rasmus wirklich gegeben hätte – kein Rasmus dieser Welt konnte besser küssen als Henry, da ging ich jede Wette ein.

Das war jetzt zwei Tage her, und seitdem hatten wir meinen erfundenen Exfreund nicht mehr erwähnt. Mein Minderwertigkeitskomplex hatte zwar diesen einen winzigen Moment des Triumphes gehabt, aber langfristig gesehen war die Rasmus-Lüge keine gute Therapie. Und deswegen hatte ich nun an diesem Dienstagmittag mit einem verknoteten Magen zu kämpfen, selbst ohne Tapiokapudding und obwohl Henry mich anlächelte.

Grayson hatte meine Portion mittlerweile inhaliert und sah sich hungrig in der Kantine um, als würde er eine gute Fee erwarten, die an unseren Tisch schwebte, um weitere Puddingschüsseln zu servieren.

Statt der guten Fee rauschte aber nur Emily an uns vorbei, nicht ohne Grayson einen Blick zuzuwerfen, für den sie definitiv einen Waffenschein gebraucht hätte. Dabei hätte sie fast den armen Mr Vanhagen über den Haufen gerannt, der sich allerdings mit einem beherzten Sprung in Richtung Lehrertisch rettete, während Emily ihren Weg in Richtung Essensausgabe fortsetzte, wo bereits Graysons Schwester Florence stand und auf sie wartete.

Emily war seit einigen Wochen Graysons Exfreundin, und die Vorsilbe »Ex« verkraftete sie nur schlecht. Ich bewunderte Grayson für die stoische Ruhe, mit der er Emily begegnete. Auch jetzt grinste er nur. »Ich dachte, ich hätte meine Dosis verächtlicher Blicke für heute schon im Englischkurs erhalten.«

»Ich glaube, sie hat die Dosis erhöht.« Henry beugte sich vor, um einen besseren Blick auf Florence und Emily zu bekommen. »Ich bin natürlich kein professioneller Lippenleser, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie deiner Schwester gerade erzählt, wovon du heute Nacht geträumt hast. Warte mal … Häschen? Echt?«

Weil es immer Spaß machte, Grayson aufzuziehen, und es mich dazu noch von meinen eigenen Problemen ablenkte, machte ich sofort mit. »Oh, etwa der flauschige Häschentraum? Was Emily das wohl über dich verrät?«

Grayson legte den Löffel in die Schüssel und bedachte uns mit einem milden Lächeln. »Wie oft soll ich euch noch erklären, dass ihr euch geirrt habt? Emily weiß nichts von dem Traumkorridor. Abgesehen davon würde sie niemals in den Träumen anderer Menschen herumspionieren. Dafür ist sie viel zu vernünftig und realistisch.«

Phantasielos traf es wohl eher, aber das konnte ich nicht mehr anbringen, weil Grayson schon fortfuhr: »Ich verstehe nicht, wieso ihr ständig wieder damit anfangt. Es ist doch seit Wochen absolut nichts mehr passiert. Die Sache ist ein für alle Mal vorbei.«

Wie immer, wenn er das sagte – und er sagte es ziemlich oft, wahrscheinlich, um sich selber davon zu überzeugen –, wünschte sich ein Teil von mir (der gutgläubige, harmoniesüchtige), dass er damit recht haben möge. Und es stimmte ja: In den Traumkorridoren herrschte seit Wochen nichts als friedliche Stille.

»Arthur hat seine Lektion gelernt. Er wird uns in Ruhe lassen«, sagte Grayson mit Nachdruck, und die gutgläubigen und harmoniesüchtigen Stimmen in meinem Inneren tröteten sofort ins selbe Horn: Genau! Man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen! Und Menschen ändern sich. In jedem steckt ein guter Kern. Sogar in Arthur.

»Na klar, Grayson.« Henry runzelte spöttisch die Stirn. »Und bestimmt hat er dir längst verziehen, dass du bei ihm eingebrochen bist und ihn im Schlaf verprügelt hast, der Gute.«

Arthur saß gar nicht weit von uns entfernt, direkt hinter dem Lehrertisch, an dem sich Mr Vanhagen angeregt mit Direktorin Cook unterhielt, während die übernächtigte Mrs Lawrence den Eindruck machte, als würde sie jeden Augenblick mit ihrem Kopf in die Suppe sinken. Arthur lachte gerade über etwas, das Gabriel gesagt hatte, und zeigte dabei seine perfekten Zähne. Von den Verletzungen, die Grayson ihm zugefügt hatte, war nichts mehr zu sehen, sein Gesicht wirkte wieder genauso engelhaft schön wie vorher. Er machte einen ausgesprochen gelösten, selbstsicheren Eindruck. Sofort bereute ich es, hingeschaut zu haben. Sein Anblick machte mich immer wieder von neuem wütend. Und die Tatsache, dass die anderen keine Ahnung hatten, mit wem sie da an einem Tisch saßen.

»Möglicherweise ist er noch sauer auf mich«, räumte Grayson ein. »Aber er ist klug genug zu wissen, wann er aufgeben muss.« Energisch stapelte er seine diversen Teller und Schüsseln zusammen. »Niemand würde auch nur noch einen Gedanken daran verschwenden, wenn ihr nur endlich damit aufhören würdet, durch Traumtüren zu gehen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.« Offensichtlich ärgerte ihn der zweifelnde Ausdruck in unseren Gesichtern, denn er wandte den Blick ab, fügte aber mit trotzig vorgeschobenem Kinn hinzu: »Alles ist in bester Ordnung.«

Die harmoniesüchtigen, gutgläubigen Stimmen in meinem Inneren waren jetzt endgültig verstummt.

»Na klar, alles ist bestens.« Ich funkelte Grayson an. »Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie die Tatsache, dass Arthur ewige Rache geschworen hat, nachdem es ihm nicht gelungen ist, meine kleine Schwester zu ermorden. Oder dass die blutrünstige Anabel ihren Psychiater in einen gruseligen Dauerschlaf versetzt hat und wieder frei herumläuft. Oder dass deine total vernünftige und moralisch über jeden Zweifel erhabene Exfreundin sich nachts in deine Träume schleicht. Aber wie gesagt, das sind ja nur Kleinigkeiten. Alles ist in bester Ordnung.«

»Das ist doch gar nicht wahr.« Obwohl ich in der Aufzählung nur einen Bruchteil unserer Probleme erwähnt hatte, pickte sich Grayson nur das vergleichsweise harmlose Wort »Exfreundin« heraus. »Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich Emily gewesen sein sollte, die ihr im Traumkorridor gesehen habt, war das eine einmalige Angelegenheit.« Er knallte einen benutzten Löffel zu den Schüsseln aufs Tablett. »Mal abgesehen davon, dass sie garantiert kein Interesse an meinen Träumen hat – meine neuen Sicherheitsvorkehrungen könnte sie gar nicht mehr überwinden. Ihr übrigens auch nicht«, setzte er mit grimmigem Unterton hinzu.

»Ui, lässt einen der fürchterliche Freddy etwa jetzt Tapiokapudding rückwärts buchstabieren?«, wollte ich sagen, aber ich kam nur bis »Freddy«, denn in diesem Augenblick sprang Mrs Lawrence auf und kletterte auf den Lehrertisch.

Und uns sollte bald klar werden, dass wir die ganze Zeit wie Menschen gewesen waren, die gemütlich am Rand eines Vulkans picknicken. Sie wissen zwar, dass der Vulkan jeden Augenblick ausbrechen kann, und sie reden und streiten auch darüber, wie furchtbar gefährlich das ist, aber erst, wenn die Erde unter ihnen bebt und Lava in die Höhe schießt, begreifen sie, dass es nun wirklich ernst ist. Und dass sie den Zeitpunkt verpasst haben, sich zu retten.

Weil sie mehrere Gläser umstieß, hatte Mrs Lawrence sofort die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Ein paar Lehrer sprangen auf, weil ihnen Saft oder Wasser auf die Klamotten tropfte, Direktorin Cook brachte geistesgegenwärtig die Vase mit den Narzissen in Sicherheit, und die Schüler um uns herum begannen zu tuscheln.

Mrs Lawrence war um die vierzig und erinnerte mich mit ihrem schmal geschnittenen Gesicht, den dunklen Haaren und dem langen, zarten Hals immer an diese französische Schauspielerin mit dem überlangen Pony, Sophie Irgendwas. Sie trug mit Vorliebe helle Blusen, Chanel-Kostüme und hohe Schuhe, auf denen sie wahnsinnig schnell gehen konnte. Ihre Haare waren höchst elegant und trotzdem lässig hochgesteckt, und sie konnte unfassbar streng gucken, wenn man seine Hausaufgaben nicht erledigt hatte. Insgesamt entsprach sie so ziemlich jedem Klischee, das man in Sachen Französischlehrerin haben konnte, und wir hatten immer den Eindruck gehabt, Direktorin Cook hätte sie nicht eingestellt, sondern direkt von einem Filmset engagiert.

Das Bild litt jetzt allerdings gewaltig. Völlig unbeirrt von der Hektik um sie herum stand sie auf dem Lehrertisch zwischen all den benutzten Schüsseln und umgekippten Gläsern und breitete mit einer dramatischen Geste die Arme aus.

Im ersten Moment dachte ich, sie würde vielleicht eine Art »Club der toten Dichter«-Rede halten wollen und ein Gedicht von Whitman zitieren, was merkwürdig genug gewesen wäre, auch angesichts ihres Unterrichtsfachs, aber leider lag ich da falsch.

»Wie ihr vielleicht wisst, weil es im Blog dieser anonymen Schlampe Secrecy zu lesen war, hatten Giles Vanhagen hier und ich in den letzten beiden Schuljahren eine Affäre«, sagte sie mit ihrer klaren Stimme, vor der normalerweise nicht nur Fünftklässler zitterten. Mr Vanhagen, der mit einer Serviette gerade versucht hatte, den Inhalt der umgefallenen Gläser aufzutupfen, erstarrte, und ihm wich jegliche Farbe aus dem Gesicht.

Es wurde mucksmäuschenstill im Saal.

»Affäre«, wiederholte Mrs Lawrence und zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. »Ich kann das Wort nicht leiden. Es macht alles so schäbig, so klein und so verachtenswert, während es mir doch so rein, so wunderbar, so süß vorkam. Ich war so verliebt, so glücklich und so sicher, dass wir füreinander geschaffen waren.«

Im Nachhinein fand ich es bemerkenswert, dass in einem Raum voller pubertierender und nicht gerade für ihre Feinfühligkeit berühmter Teenager niemand kicherte oder lachte oder gar sein Handy zückte, um diesen denkwürdigen Augenblick festzuhalten, aber ich sah nur in schockierte, verwunderte Gesichter. Und keiner rührte sich. In der ehrwürdigen Institution der Frognal Academy for Boys and Girls hatte man garantiert noch nie einen Lehrer auf einem Tisch gesehen. Wenn hier überhaupt mal jemand durchdrehte, dann sicher nur total gesittet hinter verschlossenen Türen.

»Ich habe ihm geglaubt, als er schwor, seine Frau zu verlassen«, fuhr Mrs Lawrence fort und richtete einen zittrigen Finger auf Mr Vanhagen, der offenbar gerade überlegte, ob es klüger war, unter dem Tisch Zuflucht zu suchen oder in Richtung Ausgang zu sprinten.

»Dabei hätte ich es besser wissen müssen!« Mrs Lawrence drehte sich auf dem Absatz herum, wobei sie ein weiteres Glas umschmiss. »Männern darf man niemals trauen, Mädchen, hört ihr? Sie sind nur darauf aus, euch das Herz zu stehlen, um es dann mit Füßen zu treten!« Sie blickte in die Runde. »Soll ich es euch beweisen?«, rief sie. »Soll ich euch zeigen, was er mit meinem Herzen getan hat?«

Eine zweifelsfrei rhetorische Frage, auf die sie keine Antwort erwartete, wobei ein beherztes Nein oder ein gezieltes Wurfgeschoss in Richtung ihres Kopfes vielleicht die Katastrophe hätte verhindern können, die nun ihren Lauf nahm. Aber dazu waren wir alle viel zu fassungslos.

Langsam, ganz langsam knöpfte Mrs Lawrence ihre Chanel-Jacke auf, ließ sie über ihre Schultern gleiten und auf den Salat von Mr Daniels fallen. Dann öffnete sie die Knöpfe ihrer Bluse, einen nach dem anderen.

»Seht genau her«, rief sie dabei. »Ich zeig euch, wo er mir das Herz aus der Brust gerissen hat.«

Ich merkte, wie ich die Luft anhielt. Alle hielten die Luft an. Noch zwei Knöpfe, und wir würden sehen, welche Farbe Mrs Lawrence’ BH hatte.

Direktorin Cook fand als Einzige die Kraft, sich zu rühren. Behutsam stellte sie die Blumenvase auf dem Boden ab und streckte ihre Hand aus. »Christabel, meine Liebe! Bitte kommen Sie von diesem Tisch herunter.«

Mrs Lawrence starrte die Direktorin irritiert an. »Mein Herz«, murmelte sie. »Ich muss es ihnen doch zeigen.«

»Ja, ich weiß!«, sagte Direktorin Cook, und ihre Stimme zitterte ein wenig. »Kommen Sie! Gehen wir in mein Büro.«

»Wo …?« Langsam ließ Mrs Lawrence ihre Hand sinken und schaute an sich hinab. Der Absatz ihres linken Schuhs parkte in Mr Vanhagens Suppenteller, und Erbsensuppe tropfte herab, als sie ihn herauszog. »Was ist passiert? Wie komme ich …? Warum …?« Pures Entsetzen stand jetzt in ihrer Miene, und sie begann leicht zu schwanken. Wie jemand, der aus dem Tiefschlaf hochgeschreckt ist und nicht weiß, wo er ist.

»Alles ist gut, Christabel«, versicherte ihr Direktorin Cook. »Sie müssen nur von diesem Tisch herunterkommen. Andrew, wenn Sie ihr bitte die Hand reichen könnten?«

»Warum … wer …?« Mrs Lawrence sah sich panisch im Raum um, ihr Blick irrte orientierungslos über unsere Gesichter.

Genau wie Mia nach dem Schlafwandeln, schoss es mir durch den Kopf, und zusammen mit ein bisschen Magensäure kroch die Erkenntnis in mir hoch. Mrs Lawrence war nicht grundlos durchgeknallt, dieser Auftritt hatte Methode. Und er war eigens für uns inszeniert worden. Jemand hatte Mrs Lawrence wie eine Marionette benutzt, nur um uns etwas zu beweisen.

Nämlich, dass er uns haushoch überlegen war. Und mehr als nur einen Schritt voraus.

»Das ist ein Traum, oder?«, stieß Mrs Lawrence hervor. »Das muss ein Traum sein.«

»Leider nicht«, wisperte ein Mädchen hinter mir, und ich war sicher, dass alle im Raum die stammelnde und schwankende Frau genauso bemitleideten wie ich.

Alle. Außer einem.

Während Mr Daniels und der immer noch totenbleiche Mr Vanhagen Mrs Lawrence vom Tisch halfen und Mrs Cook den Arm um sie legte und sie aus der Cafeteria führte, wandte ich langsam den Kopf und schaute hinüber zu Arthur. Er schien nur darauf gewartet zu haben, denn anders als sonst hielt er meinen Blick mit seinen klaren blauen Augen fest. So lange, bis auch Henry und Grayson ihn anstarrten. Ohne Zweifel waren sie zu demselben Schluss gekommen wie ich.

Arthur lächelte. Nicht mal triumphierend, aber auf eine widerwärtige Art und Weise zutiefst zufrieden.

Während die Schüler ringsherum aus ihrer Schockstarre erwachten und aus dem Saal zu strömen begannen, deutete Arthur eine kleine Verbeugung in unsere Richtung an.

»Und das war erst der Anfang, Leute«, flüsterte er, als er sich ein paar Sekunden später im Gedränge an uns vorbeischob. »Versucht, das nachzumachen, wenn ihr könnt.«

2.

Henry fasste sich als Erster wieder. »So viel also zu Arthur und seiner geläuterten Seele.«

»Scheiße«, sagte Grayson nur und vergrub das Gesicht in seinen Händen. Die ganze Kantine summte plötzlich wie ein Bienenschwarm.

»Wie hat er das angestellt?«, fragte ich, und das Entsetzen in meiner Stimme machte mir noch mehr Angst, als ich ohnehin schon hatte. »Wie konnte er Mrs Lawrence im Traum so manipulieren, dass sie mitten am Tag auf den Tisch klettert und einfach so ihr Leben ruiniert?« Ich starrte auf das Chaos rund um den Lehrertisch.

Henry zuckte mit den Schultern. »Eine besonders perfide Art von Hypnose, vermutlich. Er brauchte nur einen persönlichen Gegenstand und musste ihre Tür ausfindig machen.«

»Ja, klingt supereinfach«, sagte Grayson ironisch.

»Aber warum die arme Mrs Lawrence? Was …« Ich verstummte kurzzeitig, weil Emilys Bruder Sam sich gerade an unserem Tisch vorbei Richtung Ausgang schob. Seit der Sache mit Mr Snuggles pflegte er im Vorbeigehen immer leise »Schäm dich« zu mir zu sagen, und neuerdings sagte er es auch zu Grayson, aber heute schien er zu erschüttert zu sein, um daran zu denken. Ich wartete, bis er außer Hörweite war, dann fragte ich noch einmal: »Warum Mrs Lawrence? Was hat sie Arthur getan?«

»Nichts, von dem ich wüsste.« Grayson war genauso ratlos wie ich. »Arthur hat Französisch schon vor zwei Jahren abgewählt.«

»Es war nichts Persönliches, nehme ich an«, sagte Henry. Anders als Grayson wirkte er nicht niedergeschlagen, sondern auf seltsame Art belebt. »Er hat Mrs Lawrence wahrscheinlich einfach zufällig ausgesucht, zu Demonstrationszwecken. Für uns.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Los, Grayson, wir müssen mit Mrs Zabrinski über Kubofuturismus in der Russischen Avantgarde diskutieren.«

Mit einem tiefen Seufzer nahm Grayson seine Jacke. »Scheiße, ich hab immer noch Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so vor Arthur fürchten würde. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, verglichen mit ihm gehen alle anderen Bösewichte der Welt noch in den Kindergarten.«

»Sieh es doch mal positiv«, sagte Henry und versetzte Grayson einen aufmunternden Schulterklaps. »Wenigstens wissen wir jetzt, warum er in den letzten Wochen so still war. Er hat eine Methode entwickelt, um die Weltherrschaft zu übernehmen.«

Obwohl Letzteres eindeutig als Scherz gedacht war, konnten weder Grayson noch ich darüber lachen.

»Wenn Arthur Menschen im Schlaf derart manipulieren kann, dass sie im echten Leben tun, was er möchte, dann ist das mit der Weltherrschaft gar nicht mal so weit hergeholt«, murmelte ich. »Und man könnte die Leute nicht mal warnen – wir wären schneller in der Psychiatrie, als wir Traumtür sagen könnten.«

»Tja.« Henry grinste schief. »Zu dumm, dass wir die Einzigen sind, die ihn aufhalten könnten.«

»Aber keine Ahnung haben, wie«, ergänzte ich leise.

»Wir … müssen aber doch etwas tun.« Grayson sah für ein paar Sekunden wild entschlossen aus. »Treffen wir uns heute Abend nach dem Training bei uns zu Hause. Wir brauchen einen Plan.« Während er sich die Jacke anzog, schien ihm aber etwas einzufallen, und die Entschlossenheit verschwand wieder aus seiner Miene und wich purer Verzweiflung. »Dieser Mistkerl! Er hat sich wirklich eine scheiß Zeit ausgesucht. Wie sollen wir denn die Welt retten und dabei gleichzeitig unsere Abschlussprüfungen schaffen?«

Henry lachte kurz auf. »Immerhin hat er dasselbe Problem. Ich glaube nicht, dass Arthur seinen Schulabschluss für die Weltherrschaft sausen lässt.«

Damit hatte er hoffentlich recht. Auch wenn man natürlich für die Weltherrschaft nicht zwingend A-Levels benötigte.

In den beiden Unterrichtsstunden nach der Mittagspause gab es kein anderes Thema als Mrs Lawrence’ Nervenzusammenbruch und ihren Beinahe-Striptease. Angeblich war sie von Direktorin Cook direkt in eine Klinik gefahren worden, und vermutlich würden wir sie so schnell nicht wiedersehen. Mr Vanhagens Unterricht war ebenfalls ausgefallen. Vielleicht hatte er auch einen Nervenzusammenbruch bekommen, wie meine Freundin Persephone vermutete. Oder er war nach Hause zu seiner Frau gefahren und suchte sich einen neuen Job. Man wusste gar nicht, mit wem man mehr Mitleid haben sollte.

Als ich mich nach Schulschluss mit meiner kleinen Schwester Mia auf den Heimweg machte, hatte sich die Geschichte längst bis zu den Unterstufenschülern herumgesprochen.

Natürlich wollte Mia Einzelheiten wissen. »Stimmt es, dass sie sich in Erbsensuppe gewälzt hat und eine schleimige Spur durch die ganze Schule gezogen hat?«, fragte sie, kaum dass wir den Schulhof verlassen hatten.

Ich wollte gerade antworten, als jemand von hinten den Arm um mich legte. Automatisch nahm ich die Fäuste hoch.

»Bitte kein Kung-Fu. Ich bin’s nur!« Henry ließ mich los und schlenderte neben uns her. Immer noch wirkte er unangemessen gutgelaunt. Aber vielleicht interpretierte ich das auch nur falsch. »Hi, Mia! Schöne Frisur.«

»Lottie nennt sie Sissis Nest.« Mia fasste sich an die geflochtene Krone auf ihrem Scheitel. »Liv und ich nennen sie Sissis Komposthaufen.«

»Sehr praktisch, wenn man mal nicht weiß, wohin mit dem Frühstücksei«, sagte Henry, nahm seinen Arm von meiner Schulter und griff stattdessen nach meiner Hand. »Ich geh ein Stückchen mit euch, ja? Warum fahrt ihr eigentlich nicht mit dem Bus?«

»Weil die Sonne so schön scheint.« Mia fixierte unsere ineinander verschränkten Hände und runzelte die Stirn. Bevor sie den Mund öffnen und etwas Peinliches fragen konnte (»Seid ihr jetzt wieder zusammen oder nicht? Und wenn nicht, warum haltet ihr euch an den Händen?«), ergänzte ich hastig: »Und weil im Bus immer ein Junge aus Mias Klasse mitfährt, der sie Prinzessin Silberhaar nennt. Gil Walker. Er schreibt ihr Liebesbriefe. Mit selbstgereimten Gedichten.«

»Das ist ja gruselig.« Henry lachte, und ich zwang mich, nicht auf die Kringel in seinen Mundwinkeln zu schauen und daran zu denken, wie es sich anfühlte, sie zu küssen.

»Ist es.« Mia ließ sich glücklicherweise vorübergehend ablenken. »Endlich mal jemand, der das nicht süß und rührend findet. Lottie, Mum und Liv wollten mir nämlich einreden, dass ich zartfühlende Worte finden muss, um den armen Jungen nicht zu kränken.«

»Also hat sie ihm ganz zartfühlend mitgeteilt, er solle sich gefälligst eine andere Prinzessin zum Anhimmeln suchen«, erklärte ich.

»Mit dem kleinen Zusatz, dass ich ihm andernfalls seine Gedichte dahin schieben würde, wo die Sonne nicht scheint.« Schnaubend kickte Mia ein Steinchen auf dem Bürgersteig vor sich her. »Das hat ihn aber leider kein bisschen abgeschreckt, sondern gleich zu einem neuen Gedicht inspiriert.«

In der Tat. Selbst ich musste zugeben, dass das Busfahren keine Freude war, wenn jemand direkt hinter einem lautstark nach würdigen Reimen auf himmelblaue Augensterne und glitzernde Zahnspange suchte.

»Mia und ich haben schon überlegt, ein Gegen-Gedicht zu verfassen, mit dem Titel Walker, der Stalker«, sagte ich.

Henrys Lachkringel waren immer noch da. »Ach ja, die Liebe!«, stieß er mit einem theatralischen Seufzer aus. »Lässt einen merkwürdige Dinge tun. Übrigens, kannst du dich noch an Südafrika und einen gewissen Rasmus erinnern, Mia?«

Schlagartig war es vorbei mit dem Spaß.

»Rasmus?«, wiederholte Mia.

Oh mein Gott. Bitte nicht. Vor lauter Schreck war ich stocksteif stehen geblieben. So war das wohl mit Lügen, irgendwann holten sie einen gnadenlos ein. Jetzt würde Henry nicht nur merken, dass mein Exfreund frei erfunden war, sondern auch, dass es sich bei Rasmus um einen Hund handelte. Und dann wäre das Mitleid in seinem Blick sogar mehr als angemessen.

»Rasmus? Meinst du den Rasmus von den Wakefields?«, fragte Mia.

Ich stand immer noch wie angewurzelt auf dem Bürgersteig und versuchte, ihr auf telepathischem Weg mitzuteilen, dass sie die Klappe halten sollte. Leider funktionierte das nicht.

Mia und Henry sahen mich nur leicht irritiert an.

»Ähm … ja, der Rasmus von den Wakefields. Rasmus Wakefield«, sagte ich und zeigte hektisch in einen Vorgarten. »Ach, guckt doch mal diese wunderschönen Osterglocken.«

Mein armseliger Ablenkungsversuch verpuffte völlig wirkungslos. Ohne auf mich zu warten, drehten Mia und Henry sich wieder um und gingen weiter. Ich starrte ihnen hilflos hinterher.

»Wie war er denn so, der Rasmus?«, hörte ich Henry fragen.

»Wieso willst du das wissen?«, fragte Mia misstrauisch zurück.

»Ach, einfach nur so. Mochtest du ihn?«

Endlich schaffte ich es, mich wieder in Bewegung zu setzen.

»Rasmus? Ja, klar«, sagte Mia. »Er war ganz süß. Bisschen aufdringlich, vielleicht. So besitzergreifend. Die Wakefields hatten ihn total verzogen.«

Oh nein! Bitte nicht. Als Nächstes würde sie von seiner blauen Zunge sprechen.

»Aufdringlich und besitzergreifend, ja?« Henry sah sich kurz nach mir um und hob eine Augenbraue.

»Wartet doch mal!« Ich drängelte mich zwischen die beiden.

»Liv hat ihn immer kleiner Sabberkopf genannt, stimmt’s Livvy? Aua.«

Mein Ellenbogencheck kam leider eine Sekunde zu spät. Mit einem kleinen, künstlichen Lachen hakte ich mich bei Mia und Henry ein. »Hab ich nicht. Hat einer von euch ein Pfefferminz dabei?«

Es war zwecklos. Mia schwelgte in Erinnerungen, und Henry … nun ja, sein Gesichtsausdruck war wie so oft schwer zu deuten.

»Hast du wohl, Livvy. Du hattest lauter alberne Kosenamen für ihn, weißt du nicht mehr? Butter war immer furchtbar eifersüchtig, sie hat ihm in die Beine gebissen, wenn du seinen Bauch gekrault …«

Jetzt reichte es aber! »Können wir bitte mal über was anderes reden?«, rief ich, möglicherweise eine Spur zu heftig. Etwas gedämpfter setzte ich hinzu: »Willst du denn gar nicht mehr wissen, wie das mit Mrs Lawrence war, Mia? Henry und ich waren live dabei.«

Dieses Mal funktionierte es. Endlich hatte ich Mias Aufmerksamkeit, und das Thema Exfreund beziehungsweise Ex-Hund war fürs Erste vom Tisch. Auch wenn ich befürchtete, dass Henry bei nächster Gelegenheit darauf zurückkommen würde.

Gebannt lauschte Mia, wie Mrs Lawrence auf den Tisch geklettert und ihre Rede gehalten hatte. Und wie sie uns beinahe die Körperstelle gezeigt hätte, an der Mr Vanhagen ihr das Herz herausgerissen hatte. Henry und ich erzählten die Geschichte abwechselnd, und Mia seufzte mitleidig.

»Schrecklich, dass man vor Liebeskummer verrückt werden kann«, sagte sie, nachdem wir geschildert hatten, wie Direktorin Cook eine völlig gebrochene Mrs Lawrence aus dem Saal geführt hatte. »Ein Nervenzusammenbruch vor so vielen Menschen – davon kann man sich doch nie wieder erholen.«

»Das war kein Nervenzusammenbruch«, sagte Henry. »Sie ist auch nicht vor lauter Liebeskummer verrückt geworden, und unter Drogen stand sie auch nicht. Sie war in einem ganz ähnlichen Zustand wie du, als du schlafgewandelt bist und aus dem Fenster springen wolltest.«

Ich sah ihn erschrocken an. Er würde doch jetzt hoffentlich nicht mitten auf der Straße anfangen, die Wahrheit über Arthur und die Träume zu enthüllen? »Musst du hier nicht abbiegen?«, fragte ich etwas barsch. Über diese Sache waren wir uns seit Wochen ganz und gar nicht einig: Henry war der Meinung, dass wir Mia in das Geheimnis einweihen sollten, schon damit sie sich selber schützen konnte, Grayson und ich waren dagegen. Sie war doch erst dreizehn, und die Sache war vorbei. Mias Unterbewusstsein hatte inzwischen ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen (ihre Traumtür war gesichert wie Fort Knox), und Arthur hatte längst neue Ziele im Visier. Zu wissen, dass er in ihre Träume eingedrungen war und sie dazu gebracht hatte, schlafwandelnd Dinge zu tun, die sie beinahe das Leben gekostet hatten, würde Mia nur unnötig ängstigen und verwirren.

»Wie meinst du das?« Mia starrte Henry an.

Der wiederum sah mich an und seufzte, als er meine versteinerte Miene registrierte. »Das musst du deine Schwester fragen. Ich muss hier tatsächlich abbiegen. War aber sehr nett, mit euch zu plaudern.« Er gab mir ein Küsschen auf die Wange. »Wir sehen uns heute Abend.«

»Meint er wirklich, Mrs Lawrence sei geschlafwandelt?«, fragte Mia, während ich Henry hinterherblickte. Wie immer standen seine Haare wild nach allen Seiten ab. Früher hatte ich geglaubt, er würde sie extra morgens vor dem Spiegel mit allen zehn Fingern stylen, bis sie so lässig aussahen, aber mittlerweile wusste ich, dass er nicht weniger als vierzehn Wirbel auf dem Kopf hatte, die ihm die Arbeit abnahmen. Ich hatte jeden einzelnen dieser Wirbel ausfindig gemacht und gestreichelt und …

»Wirklich schlimm, was die Liebe mit den Menschen anstellt«, sagte Mia.

»Ja. Die arme Mrs Lawrence«, stimmte ich hastig zu.

»Ich spreche nicht von Mrs Lawrence.« Mia hüpfte auf einen Mauersims und balancierte vorwärts. »Was ist das jetzt mit dir und Henry? Seid ihr wieder zusammen oder nicht?«

»Schon. Irgendwie«, murmelte ich, erleichtert, dass wir das Thema gewechselt hatten. »Ich meine, wir haben nicht explizit darüber gesprochen. Es gibt da noch ein paar Dinge, die wir klären müssen. Und dann habe ich dummerweise … äh …«

Mia seufzte und sprang zurück auf den Bürgersteig. »Was hast du?«

»… einen Exfreund erfunden. Mit dem ich geschlafen habe.«

Mia starrte mich entgeistert von der Seite an. »Warum?«

»Damit Henry nicht denkt, dass er der Erste ist.« So ausgesprochen klang es noch schrecklicher, als ich gedacht hatte.

»Warum?«, fragte Mia wieder.

»Weil … weil …« Ich stöhnte. »Ich weiß es doch selber nicht so genau. Es ist einfach so passiert. Als wär das nicht ich selber gewesen, sondern eine hinterhältige Bauchrednerpuppe, die einfach drauflosgeplappert hat. Und jetzt glaubt Henry, ich hätte in Südafrika einen Freund gehabt. Und Sex.«

»Ich will wirklich nicht immer warum fragen, aber ich kann nicht anders.«

»Es … er hat immer so mitleidig … und dann war da diese … ach, das verstehst du nicht.«

»Allerdings nicht. Bitte, lieber Gott, lass mich niemals verliebt sein und dämliche Dinge tun, von denen ich selber nicht weiß, warum ich sie tue.« Mia hakte sich bei mir ein. »Na ja, wenigstens wird es mit dir und Henry nicht langweilig. Bin schon gespannt, wie du aus der Nummer wieder herauskommen willst.«

Ja. Ich auch. »Eine Sache noch. Wenn Henry noch mal nach Rasmus fragt, sag nicht, dass er immer so komisch gehechelt hat oder so …«

Mia blieb stehen und begann über das ganze Gesicht zu grinsen. »Oh, jetzt kapier ich das erst. Deshalb hat Henry sich so brennend für das pummelige Vieh von den Wakefields interessiert.« Sie kicherte haltlos. »Du hast deinen Exfreund Rasmus getauft.«

»Es war der erste Name, der mir eingefallen ist.« Allmählich konnte ich der Sache auch etwas Komisches abgewinnen.

»Oh Gott, Livvy, das kannst auch nur du bringen«, japste Mia. »Rasmus Wakefield. Gut, dass ich nicht gesagt habe, dass er an jede Laterne gepinkelt hat.«

»Oder dass er bei Regenwetter fürchterlich stank.«

»Dass er immer gejault hat, wenn du Gitarre gespielt hast.«

»Dass er mal in der Katzenklappe stecken geblieben ist.«

Als unsere Einfahrt in Sicht kam, taumelten wir immer noch vor Lachen und damit beinahe in einen unrasierten, jungen Typen hinein, der zwei Umzugskartons, eine Stehlampe und ein Saxophon über den Bürgersteig balancierte.

»Ziehen Sie hier ein?«, fragte Mia und zeigte auf das Nachbarhaus.

Der Typ nickte, was gar nicht so einfach war, denn zwischen dem obersten Karton und seinem Kinn klemmten zwei Bücher, die jetzt ins Rutschen gerieten. »Oh, gut.« Mia lächelte ihn erfreut an. »Die Leute, die da bisher gewohnt haben, sind furchtbar langweilig. Die Frau hat jeden Tag die Einfahrt gekehrt und mit den Amseln geschimpft.«

»Meine Mutter hat eine Amselphobie.« Der Typ seufzte, und dabei glitten die Bücher unter seinem Kinn weg.

»Ups«, machte Mia.

Ich fing die Bücher auf, bevor sie auf den Boden fallen konnten. Es handelte sich um einen schweren Wälzer mit dem Titel »Prozessrecht« und eine zerlesene Taschenbuchausgabe von John Irvings »Hotel New Hampshire«. Offenbar ein Jurastudent, der einen guten Literaturgeschmack hatte.

»Sieh an, der verlorene Sohn kehrt heim.« Florence bremste mit ihrem Fahrrad neben uns. Wie immer sah sie einfach umwerfend aus, kein bisschen ramponiert nach dem langen Schultag. Ihre braunen Locken waren zu einem Pferdeschwanz gebändigt, aus dem sich eine glänzende Strähne gelöst hatte, die ihr dekorativ ins Gesicht fiel. Wenn man ihr zauberhaftes Lächeln betrachtete, die strahlenden Augen und die niedlichen Grübchen, dann konnte man nicht glauben, dass sie jemals etwas Unfreundliches sagen oder tun würde. Aber der Eindruck täuschte. In letzter Zeit war sie sogar ganz besonders übellaunig. »Ich hab schon gehört, dass deine Freundin dich aus der Wohnung geschmissen hat«, sagte sie zu dem Unrasierten. »Deine Mum findet, sie ist das gemeinste Biest, das jemals geatmet hat. Du auch?«

»Das zweitgemeinste, gleich nach Poison Ivy.« Der Typ lächelte ebenfalls und zeigte dabei seine schönen Zähne. Dass ich ihm die Bücher hinhielt, bemerkte er gar nicht. »Hi Flo. Du bist ja groß geworden.«

Florence strich sich die Locke hinter das Ohr. »Tja, die Zeit bleibt nicht stehen, Matti. Im Herbst fange ich an zu studieren. Du solltest aufpassen, dass ich nicht noch vor dir mit Jura fertig bin. Ich habe gehört, dass du ein paar Prüfungen in den Sand gesetzt hast. Deine Mum sagt, vor lauter Liebeskummer wegen des Biestes.«

»Ex-Biest …« Jeder andere hätte sich vermutlich vor Verlegenheit gewunden, aber Matti sah nicht die Spur peinlich berührt aus, sondern wie jemand, der sich selbst mit einer Stehlampe unter dem Arm wohl in seiner Haut fühlt, und das, obwohl er gerade wieder bei Mutti einzieht.

»Sei froh, dass du sie los bist, Matti.« Florence tätschelte übertrieben mitfühlend seinen Arm, wodurch die Stehlampe ins Wanken geriet. »Sie erzählt nämlich überall gemeine Lügen herum. Dass ihr euch getrennt habt, weil du was mit ihrer besten Freundin hattest. Und mit der Schwester der besten Freundin. Und dass du lieber in Clubs rumhängst, als fürs Studium zu lernen. Und die letzten vier Monate deinen Anteil an der Wohnungsmiete nicht gezahlt hast, wegen der Schulden für einen absurd teuren Oldtimer mit einer Motorhaube, die viermal so lang ist wie der Kofferraum. Ungefähr, nein, genau so einen.« Sie zeigte auf den roten Wagen, der neben dem Bürgersteig parkte und tatsächlich eine ziemlich lange Motorhaube aufzuweisen hatte. »Was für eine unverschämte Lügnerin.«

»Das ist kein Oldtimer, sondern ein Morgan Plus 8, Baujahr 2012«, erklärte Matti vergnügt. »Der Vater eines Kumpels hat ihn zu einem so lächerlich niedrigen Preis verkauft, dass nur ein Idiot nicht zugegriffen hätte. Zur Strafe muss ich jetzt wohl ein paar Monate bei meinen Eltern wohnen und mir jeden Tag meine Leibspeisen kochen lassen. Aber das werde ich auch überleben. Bei so netter Nachbarschaft.« Er zwinkerte Florence zu. »Bestimmt hat Mum die Liebesbriefe aufgehoben, die du mir geschrieben hast. Vielleicht sollten wir sie mal zusammen lesen.«

Jetzt hatte Florence ein bisschen Mühe, das mitleidige Lächeln in ihrem Gesicht aufrechtzuerhalten. »Da war ich zwölf«, sagte sie und schob ihr Fahrrad weiter. Ihr Pferdeschwanz wippte wütend.

Matti grinste ihr hinterher. »Kommt mir vor wie gestern«, sagte er, während Florence und ihr Fahrrad in unserer Einfahrt verschwanden. Dann wandte er sich Mia und mir zu. »Und ihr seid?«

Zwei Mädchen, die mit offenem Mund zugehört hatten.

»Florence’ zukünftige Stiefschwestern«, sagte Mia bereitwillig. »Ich bin Mia, und das ist Liv. Sie hatte auch mal eine Zahnspange.«

»Schön, euch kennenzulernen, Mia und Liv. Ich bin Matt. Der Typ, der hier die nächsten Monate die Einfahrt kehren und Jagd auf Amseln machen wird.«

»Gut zu wissen.« Ich legte »Prozessrecht« auf den obersten Karton, und Matt klemmte das Buch mit seinem Kinn fest und machte sich auf den Weg zum Haus.

»Danke. Wir sehen uns bestimmt bald wieder«, sagte er über seine Schulter.

Bewundernswert, wie lang er die Kartons und die Stehlampe schon festhielt, vom Saxophon ganz zu schweigen, das bereits gefährlich in Schieflage geraten war.

Mia schien noch etwas einzufallen. »Hat deine Mutter Florence’ Liebesbriefe wirklich aufgehoben?«, rief sie ihm hinterher. »Und wenn ja, würdest du sie mir verkaufen?«

Matt lachte. »Warum nicht? Ich kann jeden Penny gebrauchen.«

»Guck nicht so vorwurfsvoll«, sagte Mia, als wir schließlich in die Auffahrt zum Spencer-Haus abbogen. »Ich will sie nur für den Notfall.«

»Für deine Karriere als Erpresserin?«

»Besser Erpresserin als Diebin. Ich hab genau gesehen, dass du sein Buch geklaut hast. Warum eigentlich?«

»Ups.« Ich zog Matts Taschenbuch aus meinem Blazer und betrachtete es mit gespieltem Erstaunen. »Ja, tatsächlich. ›Hotel New Hampshire‹. Ich wollte es wohl einfach noch mal lesen.« Das war gelogen – wir hatten ein eigenes Exemplar im Regal, sogar signiert und mit einer persönlichen Widmung für Mum versehen. In Wirklichkeit war ich spontan auf den Gedanken gekommen, es könnte nützlich sein, Matt einen persönlichen Gegenstand zu entwenden. Man wusste ja nie, ob man den nicht vielleicht mal brauchen würde. Und was könnte wohl ein persönlicherer Gegenstand sein, als ein mehrfach gelesenes offensichtliches Lieblingsbuch?

3. März

J’ai tremblé

tu as tremblé

il/elle a tremblé

nous avons tremblé

vous avez tremblé

ils/elles ont tremblé.

Oh ja, was haben wir nicht alle schon in Mrs Lawrence’ Unterricht gezittert, wenn sie uns Verben konjugieren ließ. Und wehe, jemand kam zu spät. Ich habe im ersten Jahr geglaubt, ihr strenges »L’exactitude est la politesse des rois« hieße: »Exakt wie eine Politesse!« und beziehe sich sowohl auf das Zuspätkommen als auch auf die Schuluniform. (In Wirklichkeit bedeutet es: »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige«, das nur für die, die Spanisch gewählt haben und sich sonst wieder beschweren, dass mein Blog ihnen zu anspruchsvoll ist.) Aber damit ist jetzt Schluss. Möglicherweise wird niemals wieder ein Schüler in Mrs Lawrence’ Französischunterricht schwitzen. Die letzte Lektion, die sie uns erteilt hat, war dann wohl: »Lass dich nie mit einem verheirateten Mann ein.« Sehr nützlich. Vielleicht sogar nützlicher als das Konjugieren von unregelmäßigen Verben. Obwohl sich ganz sicher niemand von uns vorstellen kann, jemals etwas mit einem Mann wie Mr Vanhagen anzufangen – auch dann nicht, wenn er unverheiratet wäre. Oder?

So oder so – es ist schrecklich, was heute in der Kantine passiert ist, so schrecklich, dass ich noch nicht mal ein Foto davon einstellen würde, wenn ich eins hätte. Das bin ich Mrs Lawrence schuldig, auch wenn sie mich eine anonyme Schlampe genannt hat. Die anonyme Schlampe sagt Ihnen jetzt mal was, Mrs Lawrence: Sie waren sowieso viel zu gut für Mr Vanhagen. Und Sie schaffen das schon, Psychopharmaka sollen ja die reinsten Wunder vollbringen. Und wer weiß – vielleicht kommen Sie ja irgendwann auch wieder zurück an die Frognal? Oder Sie treffen in der Klinik die Liebe Ihres Lebens und werden woanders glücklich. Ich finde, das hätten Sie verdient. Chaque chose en son temps. (Schlagt das gefälligst nach, ihr Französisch-Banausen, ich bin nicht eure Dolmetscherin, sondern nur die anonyme Schulschlampe.)

Apropos Schulschlampe: Angesichts des Dramas heute in der Schulkantine verblassen natürlich alle anderen Nachrichten. Deshalb hier nur die interessanteste: In genau diesem Augenblick befindet sich Jasper Grant auf der Fähre zwischen Calais und Dover. Obwohl er eigentlich noch bis zum Ende des Trimesters in seinem französischen Kaff bleiben sollte, musste sein Vater ihn heute dort abholen. Er wurde nämlich wegen eklatanter Verstöße gegen die Schulregeln von der Schule geschmissen, und seine Gastfamilie wollte ihn schnellstmöglich loswerden. Jetzt können wir nur raten, was er denn so Schlimmes getan hat. Aber das Gute ist: Ab morgen können wir ihn einfach selber fragen.

Ich für meinen Teil freue mich sehr – Jasper hat mir ehrlich gefehlt.

Wir sehen uns

Eure Secrecy

3.

»Juni? Etwa in diesem Jahr?« Mrs Spencer senior alias Graysons und Florence’ Großmutter alias das Biest in Ocker alias die Frau, die ihren Bentley grundsätzlich über zwei Parkplätzen abstellte, oder kurz: »das Bocker«, starrte Mum entgeistert an. »Aber das ist doch gar nicht zu schaffen.«

»Bis zur Hochzeit sind es noch dreieinhalb Monate.« Mum saß am Küchentisch neben einem Berg zu korrigierender Klausuren, aber bevor das Bocker gekommen war, hatte sie die Beine hochgelegt und das Gesicht in die Nachmittagssonne gehalten. Sie lachte gutgelaunt. »Wir gehen das hier ganz locker an.«

»Wir?« Florence rümpfte ihre Nase. »Also, von diesem Wir möchte ich mich entschieden ausnehmen.« Obwohl sie Lotties Anwesenheit in diesem Haushalt offiziell für überflüssig hielt, lungerte sie doch jeden Nachmittag in der Küche herum und machte sich über Lotties Gebäck her. Heute gab es winzig kleine Apfel-Zimt-Muffins, die genauso lecker schmeckten, wie sie dufteten. Als Florence hineinbiss, verzog sie für einen Augenblick gegen ihren Willen verzückt das Gesicht. Weil sie aber bemerkte, dass Lottie und ich sie beobachteten, sagte sie rasch und möglichst unverzückt: »Grayson und ich können euch keinesfalls bei der Planung unterstützen, wir haben genug mit unseren A-Levels zu tun. Und im Juni ist auch der Abschlussball. Vielleicht solltet ihr wirklich an eine Verschiebung denken. Auf den Herbst. Oder ins nächste Frühjahr.«