Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

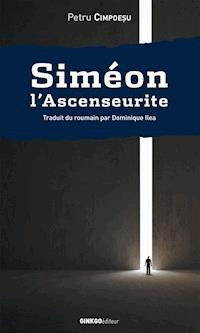

- Herausgeber: Ginkgo éditeur

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

Ce ne serait pas un problème insoluble, s’il n’était occupé par leur voisin Siméon.

Pour désavouer le chacun-pour-soi de ses semblables, il a choisi de s’y cloîtrer. Son geste suscite, tour à tour, la perplexité, l’agacement, la curiosité, puis la déférence.

Siméon devient une sorte de directeur de conscience îlotier, prodiguant des conseils, faisant quelques modestes « miracles ». Et, s’il n’y avait que les miracles… Mais il y a aussi les histoires édifiantes et les prophéties que Siméon livre de sa retraite volontaire, qui lui assurent rapidement une grande notoriété et révèlent, entre autres, pourquoi Jésus, descendu parmi le peuple roumain, après une campagne électorale mémorable, il va de soi, ne pourra pas s’en faire élire Président.

EXTRAIT

Chaque soir, chaque matin, Mme Pélagie se jette devant l’icône de la Sainte Vierge mère de Dieu, la suppliant ardemment de quérir auprès de Son fils Notre-Seigneur l’indulgence et l’absolution pour son affreux péché, péché mortel selon les Écritures et selon les anciens canons des Pères de l’Église ; péché dont elle n’arrive pas à se départir, car son âme tourmentée fut chevillée à l’âme de celui avec qui elle ne cesse de fauter. Le cœur brisé elle prie, l’âme déchirée, se prosternant sans répit, avec moult signes de croix d’une fervente dévotion, battant sa coulpe et implorant à voix basse le pardon, la paix de l’âme, le soutien dans ses bonnes actions, la santé pour son mari Constantin et pour ses parents, Mme Alice et M. Basile. Inutile d’ajouter que toutes ces prières ne restent pas vaines. Elles lui reviennent aussitôt, caressant son âme comme une bénédiction, puisque au moment de se relever enfin, les genoux engourdis, elle se sent mieux, comme apaisée, comme réconciliée avec elle-même, comme si elle avait pleuré.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1952,

Petru Cimpoeşu est l’un des plus importants écrivains de sa génération. Il est l’auteur de nombreux ouvrage dont :

Héros sans autorisation (1994, Science Award Writers Guild),

Un royaume pour une bouchée (1995),

L'histoire du brigand (2000, Prix de l'Union des écrivains de Roumanie),

Le Roumain et le Moldave avec les anges (2001, Writers Union Prize),

Christina et les chasseurs d'âmes (2006).

Siméon l’Ascenseurite a été traduit en République tchèque, en Italie, en Espagne, en Croatie, en Bulgarie et en Allemagne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 546

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Seigneur, ô Seigneur !

Daigne, du haut des cieux,

poser les yeux sur cette vigne

de Ta Main droite jadis plantée,

et daigne la bonifier…

Au premier jour (c’est-à-dire au troisième)JOUER AU PETIT CHAPERON ROUGE

Chaque soir, chaque matin, la mère de Dieu, la Vierge immaculée, se jette devant le Trône céleste, très pieusement se signe et dit ceci :

Ô Seigneur ! moi, qui vivais sur terre et qui suis terre, en des temps déjà reculés, et par l’entremise de Tes archanges Michel et Gabriel, reçus l’Annonciation, à la suite de quoi, miraculeusement, j’enfantai Jésus Ton Fils, en qui Tu consentis à descendre à la race déchue de l’homme, pour le laver du péché originel et l’élever à Tes côtés, dans Ton royaume ; et demeurant Jésus parmi les hommes, en tant que Fils de l’Homme, Il établit pour eux, sous le nom du Christ, la Loi nouvelle et, dès lors, un autre compte des années commença, et un autre temps du monde ; et cette Loi, Il la scella par le Serment de Son propre sang précieux, S’immolant pour eux sur la Croix, quand Il fut crucifié sous le règne de Ponce Pilate : je Te supplie maintenant, Toi le Bon, le Miséricordieux, Trésorier des bienfaits et Source de vie, puise dans Ton incommensurable bonté, et dans Ton infini pardon, un peu de commisération pour Ta servante :

PÉLAGIE,

et pardonne-lui ses péchés, que par action ou par omission, par pensée et par parole, elle commit en ce jour, chaque jour de cette sienne de vie, et, tout particulièrement, cet affreux péché, le péché mortel, innommé soit-il, auquel depuis de longues années elle se livre, sans parvenir à s’en défaire, car son âme tourmentée fut chevillée à l’âme de cet homme, dont je tairai le nom ; tous deux succombèrent aux délices de la passion charnelle, ne pouvant plus s’en passer, emmêlés dans leur faute, tels deux tilleuls jumelés sur une même souche, qu’on ne séparerait plus qu’en les coupant à la racine… Ne les coupe pas encore, ô Dieu de Bonté ! trouve-leur derechef une voie de salut, dans Ta miséricorde sans bornes ; aie pitié d’eux, dans l’infinité de Ta clémence, car, bien que pris dans les filets du péché, ils lèvent encore vers Toi des yeux pleins de repentir ! Écoute-moi, Seigneur, prête l’oreille à ma requête, ô Protecteur des hommes ! Fais-leur don de Ta grâce, sauve leur âme misérable, conjurant les œuvres de l’ennemi malveillant, préserve-les de la honte en ce monde et guide-les, charitablement, dans le chemin de la rédemption ; car leur seul Dieu, leur seul espoir, c’est Toi, Père divin, ô Consolateur, Esprit de Vérité, Créateur du visible et de l’invisible, sur la terre comme au ciel ! Amen.

La mère de Dieu sait bien de quoi elle parle, car, avant de se jeter devant le Trône céleste, elle-même dut écouter par le menu les supplications humbles, penaudes de Mme Pélagie. Depuis le deuxième étage, les paroles de la Vierge Marie ne font que répéter ce qu’elle vient juste d’entendre dire par ladite sienne indigne servante.

Chaque soir, chaque matin, Mme Pélagie se jette devant l’icône de la Sainte Vierge mère de Dieu, la suppliant ardemment de quérir auprès de Son fils Notre-Seigneur l’indulgence et l’absolution pour son affreux péché, péché mortel selon les Écritures et selon les anciens canons des Pères de l’Église ; péché dont elle n’arrive pas à se départir, car son âme tourmentée fut chevillée à l’âme de celui avec qui elle ne cesse de fauter. Le cœur brisé elle prie, l’âme déchirée, se prosternant sans répit, avec moult signes de croix d’une fervente dévotion, battant sa coulpe et implorant à voix basse le pardon, la paix de l’âme, le soutien dans ses bonnes actions, la santé pour son mari Constantin et pour ses parents, Mme Alice et M. Basile. Inutile d’ajouter que toutes ces prières ne restent pas vaines. Elles lui reviennent aussitôt, caressant son âme comme une bénédiction, puisque au moment de se relever enfin, les genoux engourdis, elle se sent mieux, comme apaisée, comme réconciliée avec elle-même, comme si elle avait pleuré.

Puis, si c’est le soir, elle va se mettre dans ses draps froids, inhospitaliers, c’est-à-dire se coucher dans cette même chambre où elle vient de faire ses prières à voix basse, porte fermée à clef, à l’écart de son époux légitime, qui reste dans le séjour regarder à la télé quelque match de foot ou quelque talk-show sur des thèmes politiques, jusqu’à ce qu’il s’endormît, à son tour, sur le canapé, recru du labeur de la journée. Ou bien, si c’est le matin, Mme Pélagie prend son petit café en fumant son unique cigarette de la journée, puis se hâte vers le boulot. Mais, une fois sur le palier, où la lumière du jour ne pénètre jamais – le concepteur du bâtiment ayant omis d’y prévoir des fenêtres, et l’ampoule censée l’éclairer étant toujours grillée ou, encore plus souvent, manquante –, elle s’arrête, l’espace de quelques secondes, à la hauteur du trou laissé dans le mur par l’ancien interrupteur arraché de sa niche par les forces des ténèbres et, d’un geste qui se veut négligent, fourre dedans une minuscule, infime boulette de papier, de la taille d’un noyau de mirabelle. Ce geste, prétendument anodin, n’est pourtant pas sans risque, les deux fils électriques de l’ancien interrupteur, toujours sous tension et sans isolation qui vaille à leur extrémité, comme les normes de sécurité et la protection du travail l’exigent, pouvant, à tout instant, électrocuter quiconque, par ignorance ou par mégarde, les toucherait simultanément.

Or, il y a des risques pires que l’électrocution, du moins dans le cas de Mme Pélagie. Quiconque serait curieux d’avoir le fin mot de l’histoire verrait qu’un quart d’heure plus tard l’ascenseur s’arrête au deuxième étage. Un monsieur d’âge moyen, dont nous tairons le nom, en descend. Il traverse le palier d’un pas égal, prenant soin toutefois de ne pas faire de bruits qui alerteraient les voisins. Arrivé à la hauteur de l’ancien interrupteur, il sort de sa poche un stylo-bille et, le maniant avec adresse, extrait dudit trou ladite minuscule, infime boulette de papier de la taille d’un noyau de mirabelle…

Quiconque persisterait dans sa curiosité, et suivrait ce monsieur d’âge moyen, le verrait redescendre à pied les deux étages. Une fois au rez-de-chaussée, il sort de sa poche la boulette de papier, la défroisse et lit son contenu. Il s’agit, en l’occurrence, d’un petit mot, par lequel Mme Pélagie informe le monsieur d’âge moyen de l’heure et de l’endroit où ils sont censés se rejoindre dans l’après-midi, à leur sortie du boulot. Le lieu n’y est pas indiqué par des repères précis, mais encodé sous la forme d’une jolie métaphore. Par exemple : « Près du saule mélancolique » veut dire, en fait, « Au bord de la Bistriţa », quelque peu en amont de l’île d’agrément, là où se trouve, en effet, un saule, mélancolique de par sa nature ; alors que la formule « Gâteau aux noisettes » désigne le Zodiaque, buffet résulté de la privatisation selon la méthode MEBO d’une ancienne confiserie. Leur point de rendez-vous favori demeure cependant le dénommé « Dansant sous la pluie », situé dans le square à côté de la voie ferrée. Qu’est-ce que « Dansant sous la pluie » veut dire au juste ? Nous le saurons en temps voulu.

Aujourd’hui, il leur faudra nonobstant se retrouver plus tôt que prévu, à un endroit tout à fait inédit, Mme Pélagie devant se rendre à un enterrement : c’est ainsi que le site initialement choisi, connu sous l’appellation conspirative de « Gâteau aux noisettes », s’est vu changer à la dernière minute. Pourquoi à la dernière minute ? Plutôt qu’une longue explication passablement compliquée, livrons ici la vérité pure et simple : Mme Pélagie avait oublié qu’aujourd’hui elle devait aller aux obsèques de l’époux d’une de ses collègues de travail. Elle ne s’en est souvenue que ce matin, alors qu’elle s’apprêtait à partir, avec un sursaut d’angoisse à mesurer ce qui aurait pu se passer, si elle ne se l’était pas rappelé à temps. Pendant que M. Constantin se rasait dans la salle de bains, elle a griffonné à la hâte son petit rectificatif des coordonnées du rendez-vous convenues la veille. À la place des coutumières formules codées, elle se vit contrainte d’y employer un langage explicite, assez usuel. Si un autre que ledit monsieur, dont nous taisons le nom, avait lu ce message, l’image de marque de Mme Pélagie, l’honorabilité de sa famille, en auraient pris un coup, et Mme Alice ainsi que M. Basile en auraient terriblement pâti.

Par bonheur, personne ne fait attention à une boulette de papier atterrie, qui sait comment, dans ce trou resté dans le mur à la place d’un ancien interrupteur – à l’exception, bien entendu, du monsieur d’âge moyen, dont nous taisons le nom. Retenons que, ce matin du lundi 5 octobre, ce dernier ne prit plus l’ascenseur pour descendre du cinquième étage, où il vit, mais les escaliers – pour la bonne raison que l’ascenseur était hors service. Pourquoi était-il dans cet état, c’est une question plus complexe : nous reviendrons là-dessus. Contentons-nous, pour l’instant, de déchiffrer ce que ce petit mot disait, précisément :

Faut qu’on se parle de toute urgence. Ta femme a envoyé à mes parents une lettre anonyme, papa me l’a dit au téléphone. Maman ne sait pas que je sais. On se voit à 11h00, dans le hall de la policlinique privée, car après je vais à ces funérailles. Toi aussi, peut-être ?

Au fond, il n’y a rien à déchiffrer. À onze heures, ils se croiseront dans le hall de la policlinique, comme par hasard, échangeront quelques phrases, puis repartiront dans deux directions opposées : Mme Pélagie, vers le domicile de sa collègue dont l’époux vient de décéder, le monsieur d’âge moyen, se poster sur la route du cimetière, à attendre le cortège funèbre, qu’il rejoindra à l’insu de tous – à l’exception, bien entendu, de Mme Pélagie. Après, ils auront au moins deux heures pour être ensemble.

Dans le cas de M. Thomas, du quatrième étage : ses opinions ont beaucoup évolué, depuis le jour où il s’est mis à écouter les émissions en langue roumaine de la BBC. Déjà que ça n’allait pas très fort. Ses manières franches, directes lui avaient attiré pas mal d’ennuis. Sans compter sa tendance quelque peu excessive à croire en la sincérité des autres, qui, petit à petit, à la suite d’innombrables déceptions, avait viré à une grande méfiance envers tous et envers tout. Des années durant, il avait traîné devant la téloche, comme un crétin (l’expression pourrait choquer, mais il faut savoir qu’elle appartient à M. Thomas lui-même, définissant, dans ses grandes lignes, sa façon de penser), persuadé que ce qu’il voyait là était la vérité toute nue. Désormais, à se rappeler ces temps-là, M. Thomas hoche la tête, en souriant d’un air sceptique – presque attendri. Non pas qu’il ne regarde plus jamais la télé, bien au contraire, mais, là, il ne se ferait plus avoir. Son esprit critique tranche dans le vif. Les fameux talk-shows, qui suscitent, chez d’aucuns, des attitudes verbales plus d’une fois véhémentes, le laissent de marbre. Dès que tel ministre ou parlementaire fait une révélation fracassante, parlant de l’ampleur prise par la corruption, ou bien de la mafia du trafic de cigarettes, M. Thomas se met à renâcler, en signe d’une amère ironie. Primo, il ne fume pas – deuzio, à vrai dire. Car, primo, toutes ces nouvelles et autres révélations « sensationnelles », pour lui, c’était du réchauffé, puisqu’elles étaient déjà passées sur la BBC.

Si, enfin, les gens saisissaient l’importance de ne plus se laisser manipuler ! Or, voilà : ils ne veulent pas comprendre, y allant derechef de leur rengaine : ils auraient de leurs yeux vu, de leurs oreilles entendu… Tenez, cette rumeur, qu’on augmenterait bientôt les pensions de retraite ! Dans sa grande bonté, M. Thomas aimerait tous les réunir, un beau jour, histoire de les briefer : bougres d’idiots, pourquoi vous n’écoutez pas la BBC ? on y parle bien du gros déficit budgétaire ! Comment diable ferait-on pour augmenter les pensions, quand les caisses sont presque vides ? D’ailleurs, M. Thomas divise les gens en deux catégories : ceux qui écoutent la BBC, et ceux qui ne l’écoutent pas. Pour ceux qui ne jurent que par ce qu’on raconte au JT, il n’a pas la moindre considération. Il les juge insignifiants du point de vue intellectuel. Leurs avis ne peuvent être que faux, de A à Z, car fondés sur des informations manipulées. Pour étayer leur opinion, tout ce qu’ils trouvent c’est : J’ai vu ça à la télé. – Mais, la BBC, l’avez-vous écoutée ? les cuisine M. Thomas. – Non, mais c’était même au dernier « Flash infos » ! Que leur dire de plus, là ? comment les persuader, quand ils ne veulent pas en démordre ? Par la suite, il se confirme que c’est lui qui avait raison, que les pensions restent toujours si maigres – mais, à quoi bon ? la prochaine fois, ce sera strictement la même chose. La confiance du peuple en tous ces mensonges qu’on lui fait avaler par médias interposés est dure à ébranler, le peuple refusant, tout bonnement, de changer de mentalité. Sur la juste acception de ce dernier terme, M. Thomas hésite un peu ; toujours est-il que, dans une émission de la BBC, un grand savant anglais a montré que les mentalités sont beaucoup plus réfractaires aux changements qu’on ne voudrait bien le croire. C’est clair comme de l’eau de roche : avec des gens pareils, pas moyen, pour ce pays, de voir un jour le bout du tunnel ; leur pensée commode, conformiste est tributaire des anciennes mentalités héritées du régime communiste de triste mémoire…

C’est là qu’intervient quand même un léger conflit entre ses convictions et ses sentiments, car, des souvenirs du temps du communisme, il en a plein, et des pas tristes du tout, que, parfois, quoiqu’il eût aimé les oublier, il ne peut empêcher de ressurgir.

Ce n’est pas là l’unique inconséquence dans la pensée de M. Thomas. Lui-même, à maintes reprises, constate que son scepticisme notoire ne se manifeste pas avec la constance qu’il eût souhaitée. Aux instants d’inattention, il lui arrive de retomber dans sa faiblesse fondamentale – ce qu’on appelle la bonté. D’un naturel compatissant, force lui est d’admettre que sa préparation morale et volitive aux exigences de l’économie de marché laisse beaucoup à désirer.

Un après-midi, qu’il était seul à la maison, quelqu’un sonna à sa porte. Chaque fois qu’on entend la sonnette, ou alors le téléphone, quelque part, au tréfonds de l’âme de M. Thomas, perce le rayon d’un espoir indéfini, un imperceptible frémissement de joie se produit, comme à la promesse de je ne sais quelle friandise. Ce n’est, certes, qu’une comparaison, M. Thomas, en règle générale, évitant les sucreries, à cause de ses caries ; or, s’il pouvait redevenir un gamin à la denture intacte, son ravissement serait, sans doute, aussi fort qu’à ces occasions où, sous l’Odieux, ses parents lui donnaient des sous pour se payer un savarin. D’un point de vue psychologique, cela veut dire qu’il possède un tempérament sociable et communicatif. Ce qui est bien le cas.

Il jeta donc un coup d’œil plein d’espoir à travers le judas. La plupart du temps, ses espérances tombent à plat : ce n’est que la femme de ménage, qui le prie de remplir d’eau son baquet à laver les escaliers. Sinon pire : c’est M. Jean le régisseur, avec une énième liste de souscriptions pour faire dératiser le sous-sol, ou alors, venu mobiliser les locataires pour un grand nettoyage autour de l’immeuble. Mais voilà que, pour une fois, dans la quasi-obscurité de derrière la porte, l’on pouvait distinguer le profil d’une jeune personne, qui – à en juger par les détails accessibles à travers le judas, en l’occurrence, sa moitié supérieure – semblait on ne peut mieux intentionnée. Correctement vêtue, coiffée d’un mignon petit chapeau de couleur rouge. Par voie de conséquence, M. Thomas, abdiquant ses réticences habituelles – d’autant plus nécessaires en cette période de transition, où les gens n’ont pas encore dépassé leur ancienne mentalité et ne cherchent qu’à se rouler les uns les autres, si bien qu’on peut s’attendre au pire de leur part –, ouvrit grand la porte et l’invita à entrer. La demoiselle refusa net, en souriant poliment, avec grâce, et préférant se camper sur le palier, devant la porte. Elle tenait à la main un paquet peu volumineux, qu’elle présenta à M. Thomas, avec ce discours :

– Bonjour ! C’est vraiment Votre jour de chance : vous venez de gagner un prix de marque, ce filtre à café d’une valeur de trois cent cinquante mille lei, soit vingt dollars, que notre firme vous offre gracieusement, à l’occasion d’une campagne promotionnelle visant ses clients les plus fidèles, et je vous prie de l’accepter, sans la moindre obligation de Votre part ; regardez-vous la télé ?, avez-vous déjà vu la pub pour ce petit appareil de massage ?, il ne coûte que cent soixante-dix mille lei, respectivement dix dollars, il est à piles et on peut l’employer à la maison, au travail, dans le train, partout, notamment pour la relaxation des muscles de votre nuque et de votre cou, dont la contracture, on le sait, déclenche le stress et les migraines, notre firme vous l’offre gracieusement, je vous prie de l’accepter, sans la moindre obligation de Votre part ; je vois que vous portez une moustache très distinguée : cet appareil, également à piles, pourrait vous servir à l’entretenir de façon idéale, c’est, en plus, un épilateur très efficace, votre épouse aussi pourrait l’utiliser, vous avez sûrement vu à la télé son mode d’emploi, une simple pression sur un bouton, il coûte un petit peu plus cher, deux cent quatre-vingt mille, l’équivalent de quinze dollars, mais Vous le recevrez gracieusement, en tant que client privilégié de notre firme, j’insiste pour que vous l’acceptiez ; mais, j’ai encore autre chose pour Vous, ce ravissant tablier de cuisine, avec son gant et sa manique coordonnés, vous l’avez peut-être vu à la télé, le chef Pierrot le porte dans l’émission « Télé matin », il coûte, en tout et pour tout, cent cinquante mille, neuf dollars, je vous en souhaite un agréable usage ; mais, que diriez-vous aussi d’un set de bigoudis pour votre épouse ?, un article spécial, importé du Canada, les bien nommés « bigoudis invisibles », fabriqués à l’aide d’une technologie moderne, afin de permettre aux dames de vaquer à leurs tâches ménagères tout en soignant leur coiffure, on peut même les porter en ville, dans la rue ou au travail, car ils épousent parfaitement votre tête et ne coûtent que quatre-vingt mille le set, or, notre firme vous en offre, gracieusement et sans la moindre obligation de Votre part, deux sets, à dix dollars, je vous prie de les accepter ; maintenant, je vous prie d’évaluer la valeur des cadeaux gratuits que vous venez de recevoir, pour apprécier comme il se doit les efforts fournis par notre firme, dans le but de pleinement satisfaire Vos exigences.

– Plaît-il ? fit M. Thomas, légèrement déconcerté.

Tout le temps que la jeune personne, avec l’aplomb propre à son âge, avait débité sa réclame, en fixant M. Thomas dans le blanc des yeux, ce dernier n’en avait pas retenu un traître mot, le regard accroché à cette gorge frêle se soulevant et se baissant au rythme de ses phrases. Quand elle avait prononcé : « ce filtre à café d’une valeur de trois cent cinquante mille lei, soit vingt dollars, que notre firme vous offre gracieusement », M. Thomas avait tendu les mains, comme un automate, sans réfléchir du tout aux conséquences de son geste réitéré par la suite, à entendre prononcer les mots : « le stress et les migraines, notre firme vous l’offre gracieusement, je vous prie de l’accepter, sans la moindre obligation », et puis : « moustache très distinguée, cet appareil, également à piles, pourrait vous servir à l’entretenir de façon idéale ». En fait, M. Thomas ne portait même pas de moustache, mais il ne fit cette découverte que beaucoup plus tard, une fois resté seul avec tous ses cadeaux, après avoir payé la commission de rigueur. Car, voyant M. Thomas hésiter à répondre à la question qu’elle lui avait posée, la demoiselle répondit à sa place :

– Deux millions quatre cent trente mille lei, cent cinquante dollars ! Or, Vous venez de recevoir gracieusement tous ces articles, et n’aurez à débourser que la commission et les frais de port, d’une valeur de quatre cent mille.

Par une miraculeuse coïncidence, elle avait deviné le montant exact des liquidités dont M. Thomas disposait, à ce moment-là. L’espace d’une fraction de seconde, son caractère connut d’âpres combats intimes. À la réflexion, c’est tout ce qui lui restait jusqu’à sa prochaine paye ! Mais, il n’allait quand même pas laisser cette demoiselle à la mine si délicate repartir les mains vides, après lui avoir remis tous ces cadeaux d’une valeur de plus de deux millions quatre cent mille lei, sans qu’il lui avance au moins la commission et les frais de port !

Mme Filofteia1 émit un avis bien différent. Quand, environ une heure et demie plus tard, après la fermeture du magasin où elle travaillait comme vendeuse, elle rentra à la maison et trouva son époux dans un état de légère confusion, au milieu de tous ces objets en plastique gracieusement reçus, quoiqu’elle fût en nage, illico elle s’empara d’un stylo-bille et se mit à refaire les calculs. Le résultat de ses évaluations, tant inattendu qu’inconvenable, pourrait se résumer en un mot. Elle en employa néanmoins plusieurs.

– Tu t’es fait posséder, espèce d’imbécile, elle t’a bien embobiné ! Andouille ! Triple buse !

Il apparut, à cette occasion, que le filtre à café, autant l’acheter chez les « Ruskofs », pour cinquante mille seulement – mais ce serait toujours du pur gaspillage, le café turc est de loin meilleur, Mme Filofteia pouvait s’en porter garante. À ce dernier argument, M. Thomas protesta, sans grande conviction. Entre-temps, il avait déjà préparé un café audit filtre, à titre d’expérience – dont il préféra ne pas évoquer de sitôt le résultat. L’appareil à prévenir le stress et les migraines se détraqua au premier test plus poussé, mais uniquement par la faute de Mme Filofteia, qui l’avait manipulé avec impatience, sinon avec une certaine brutalité délibérée. Quant à l’épilateur si efficace, également utilisable pour l’entretien de la moustache, M. Thomas avait lui-même découvert, avec un peu de retard, comme nous disions à l’instant, qu’il n’en portait pas. En l’occurrence, il aurait pu décider de se laisser pousser la moustache, jusqu’à la fin de ses jours, or, l’accueil que son épouse fit à telle probabilité le démobilisa, le faisant renoncer. Bien qu’accompagné d’une dédicace spéciale de la part de M. Thomas, le set des bigoudis invisibles ne remporta pas davantage de succès, sous prétexte qu’on en trouvait de moins chers au magasin même où Mme Filofteia était employée. En revanche, et contre toute attente, elle apprécia le tablier de cuisine, ainsi que le gant et la manique, promettant d’user de ces deux derniers, chaque fois qu’elle aurait à porter la grosse bassine remplie d’eau bouillante jusqu’à la salle de bains, pour sa lessive, ou à d’autres fins.

Nous avons tâché de reproduire dans un registre calme et civilisé les principaux arguments contradictoires intervenus dans la discussion entre M. Thomas et son épouse ; or, les faits nous obligent à rectifier que leur discussion fut tout, sauf aimable, abondant, au contraire, en invectives et autres menaces, surtout du côté de Mme Filofteia – qui pourtant résista héroïquement à cette manie attrapée de courte date de tomber dans les pommes, exprès pour embêter son époux : ce coup-ci, elle était trop furieuse pour de tels chichis. À son tour, M. Thomas résolut de la laisser seule un moment, afin qu’elle pût se ressaisir. Il avait déjà noté qu’en pareilles circonstances, si personne ne s’avisait de la contredire, les risques que Mme Filofteia tournât de l’œil diminuaient de manière vertigineuse, et qu’elle devenait beaucoup plus conciliante, en ce sens qu’elle se contentait de rouspéter encore un peu, avant de se taire pour de bon. Par conséquent, M. Thomas saisit l’opportunité de s’octroyer une visite chez un vieil ami, le prof de biologie du septième étage : ils avaient, pour le moins, en commun le fait d’écouter tous deux la BBC.

Inspiration qui se révéla non pas salutaire, comme disent les ignorants du véritable sens de ce terme, mais consolatrice. Un arôme engageant de café flottait dans tout l’appartement de M. le professeur Septime ; d’ailleurs, M. Thomas franchissait à peine le seuil du séjour, que, déjà, son ami s’empressait de lui proposer :

– Un petit café ?

– Non merci ! je viens juste d’en prendre un.

– Pas comme celui-ci, préparé au filtre ! insista le professeur.

Nul besoin d’entrer dans les détails pour que M. Thomas devinât sur-le-champ la triste vérité : M. Septime était tombé dans le même panneau que lui ! Il avait accepté, gracieusement et sans la moindre obligation de sa part, les mêmes cadeaux ! À cette différence près que le prof, lui, portait une moustache, et qu’en plus il était célibataire. Deux raisons qui, à l’évidence, l’empêchaient de s’aviser qu’il avait été victime d’une escroquerie. Ceux qui n’écoutent pas la BBC disent : excroquerie, ce qui est une construction fautive du point de vue grammatical.

– Mais, je vois que vous venez de faire diverses emplettes, remarqua, insidieux, M. Thomas.

– Ah ça ? en fait, je viens de les recevoir en cadeau, de la part d’une firme étrangère, répliqua M. Septime, avec des accents de modeste supériorité, comme si la distribution de tels cadeaux par les diverses firmes étrangères avait constitué un privilège secret réservé à une élite. La jeune fille qui me les a remis m’a seulement demandé de régler les frais de port. Cet appareil a été spécialement conçu pour rafraîchir la moustache, changea-t-il rapidement de sujet. Il est à piles.

Il prit sur la table l’appareil en question et pressa un bouton pour le faire ronronner, puis le rapprocha de son nez, pour suggérer la manière dont il s’en servirait, le cas échéant. Mais, aussitôt, il l’éteignit, le reposant tout doucement sur la table. À l’évidence, il craignait de le voir s’enrayer. Soudain, il se lança dans des explications, avec une voix et des gestes légèrement agités, comme si, du coup, il avait tenté de se persuader lui-même de quelque chose :

– Il faut bien comprendre ceci : l’économie de marché ne signifie pas, tout bonnement, une hausse injustifiée des prix, comme il arrive chez nous. Elle présente toute une somme d’avantages, pourvu qu’on appréhende de façon correcte ses mécanismes. Comme disait, récemment, un prestigieux analyste politique de la BBC, dans les pays où la démocratie est avancée, le boom économique de la fin des années 60 a été généré par le changement radical des méthodes de management et de marketing. Nous ferions mieux d’en prendre de la graine, si nous voulons entrer en Europe. Tant que nous manifesterons les mêmes mentalités conservatrices et rétrogrades, refusant toute innovation et l’esprit d’initiative, nous resterons des… Balkaniques sous-développés, et ça nous fera les pieds ! J’entends par là que les méthodes modernes doivent être encouragées et soutenues par nous tous et par chacun d’entre nous !

M. Thomas souscrivit entièrement à ce que son ami venait d’énoncer, car il reconnaissait son autorité. Lui-même était assez fier de constater que, malgré leur haut degré d’abstraction, ces idées lui étaient pourtant intelligibles, sans qu’il eût à faire d’effort mental particulier à cet effet. C’est là que, dans leur conversation, se glissa un élément inopiné, qui vint troubler ce confort intellectuel. Pour illustrer ses concepts à caractère général, le professeur avait prononcé un mot nouveau, si ce n’étaient plusieurs : MLM.

– Pour ne vous donner qu’un seul exemple : le MLM a conduit à une hausse spectaculaire des ventes aux États-Unis et dans l’Europe de l’Ouest, où elles ont pratiquement doublé, lui annonça le professeur, alors que, chez nous, on en est encore aux premières vagues tentatives en ce sens.

– Le MLM ? fit l’autre, un peu perplexe, cherchant toutefois à masquer sa surprise.

– C’est le sigle du Multi-Level-Marketing, l’éclaira M. Septime, expression qui, en anglais, signifie…

Mais, renonçant à lui révéler ce que cela signifiait, il passa directement à l’exposé de ses atouts :

– Un système de marketing très moderne et efficace, inventé par les Américains, où l’acheteur devient, simultanément, le vendeur du même produit respectif.

– De la pure dialectique, quoi ! s’ingénia à conclure M. Thomas, usant d’une formule qu’il sortait chaque fois que certaines notions lui semblaient peu claires, mais qu’il souhaitait maintenir la conversation à un niveau des plus élevé. Il aurait aimé demander encore avec quel argent ceux qui étaient déjà acheteurs achetaient-ils, mais il abandonna à la dernière minute, la question lui ayant paru mesquine.

C’est par la suite qu’il saisit mieux la portée de tout cela. En somme, M. Septime avait tenté de lui expliquer pourquoi il s’était laissé arnaquer – en l’occurrence, pour contribuer à sortir l’économie nationale de la crise. Il en ressortait, avec une clarté suffisante, qu’en acceptant ces cadeaux gratuits et en casquant pour la commission et les frais de port le prof était pleinement conscient d’agir comme un facteur de progrès – aspect sur quoi, en se rappelant la manière dont lui-même s’était fait piéger, M. Thomas émettait de sérieuses réserves. Tout le monde voudrait bénéficier des privilèges de l’économie de marché, mais personne n’est disposé à faire des sacrifices pour y accéder.

Les premiers effets positifs du MLM ne tardèrent pas à se manifester dans la soirée. M. Thomas était persuadé qu’à l’exception de lui-même et du prof nul autre locataire de l’immeuble n’avait encore entendu parler de cette méthode ; il se dépêcha donc de rentrer chez lui, sous un vague prétexte, afin d’utiliser ce nouvel argument dans ses controverses avec Mme Filofteia. Désormais, il possédait, pour ainsi dire, une arme secrète. Il ne lui restait plus qu’à tester son efficacité, mais pas n’importe comment : il lui fallait partir d’une stratégie en béton. Au reproche plus ancien de ne la voir jamais prendre la peine de lire autre chose que la rubrique horoscope des journaux – ou alors, les articles où il était question de quelque crime ou viol –, il ajouta cette mention : qu’elle ne faisait confiance qu’à son torchon appelé l’Éveil, qui attaquait violemment toute mesure de restructuration ou de privatisation prise par le gouvernement. S’il lui disait, sans ambages, qu’il avait entendu parler à la BBC du Multi-Level-Marketing, Mme Filofteia, impassible, hausserait les épaules, puisqu’elle appartenait à la large catégorie de ceux qui se complaisent à suivre une telenovela, au moment même où la BBC transmet les infos les plus importantes de la journée. Mais si, tout en faisant semblant de lire le journal coupable de remporter l’adhésion de Mme Thomas, soudain, il s’exclamait : ça alors ! ces Ricains, ils savent plus quoi inventer, pardi ! un nouveau système de marketing très moderne et efficace, où l’acheteur devient, simultanément, le vendeur du même produit respectif ! – là, il serait certain qu’elle approuverait, sans plus vérifier de visu l’authenticité de cette info et, par conséquent, sans se douter qu’on l’avait attirée dans un traquenard. Pour employer une formule lapidaire : elle avalerait la pilule ! Le manque de curiosité de la dame pour tout ce qui est écrit dans la presse, les exceptions susmentionnées mises à part, était assorti d’une ignorance presque totale des problèmes de l’économie de marché. En spéculant adroitement sur cet ensemble de facteurs, M. Thomas serait ensuite parvenu à introduire dans l’équation le terme de Multi-Level-Marketing, et, par ce moyen, à gagner un ascendant moral dans la dispute concernant l’acquisition du filtre à café et des autres objets à usage ménager ou personnel.

D’ailleurs, tout se déroula selon ses prévisions, jusqu’à ce point précis de son plan. Il trouva son épouse beaucoup plus calme qu’il ne l’avait laissée, ou, peut-être, juste résignée. En tout cas, pendant son absence, elle semblait s’être en bonne partie défoulée de ses frustrations quotidiennes sur le linge que, maintenant, elle s’apprêtait à étendre sur le balcon. En frottant son linge, d’habitude les samedis après-midi, Mme Thomas échafaudait dans sa tête des solutions à toutes les difficultés surgies au cours de la semaine, sous la forme de dialogues euristiques entre les forces du Bien et les forces du Mal. Quant à la teneur proprement dite de ces dialogues, il n’y avait rien à en tirer, comme tout haut elle ne lâchait que des bribes de pensées sautant du coq à l’âne : quiconque prenait la patience de l’écouter ne percevait qu’un bafouillage incohérent, entrecoupé d’ahans et de soupirs, quand elle devait soulever sa cuvette de linge mouillé, sortir celui-ci du lave-linge ou le tordre au-dessus du lavabo. À partir d’observations systématiques, M. Thomas était nonobstant arrivé à la conclusion qu’aux yeux de Mme Filofteia c’est elle-même qui incarnait le Bien, tandis que les suppôts du Mal étaient, au choix : le patron du magasin où elle travaillait, divers clients aux exigences éhontées, ces individus qui prennent le bus en resquillant, tel pope qui lui avait refusé le pain du Christ, ses voisins d’immeuble et leur progéniture effrontée, le gérant de l’association des locataires, et ainsi de suite – bref, tous les autres. Cette fois-ci, elle avait mis le tablier gracieusement reçu par M. Thomas, dans le cadre d’une campagne promotionnelle, de la part d’une firme (étrangère, avait souligné M. Septime) qui mettait en pratique des stratégies modernes de marketing ; et, se croyant encore toute seule, car elle n’avait pas entendu son mari rentrer, elle répétait, obstinément, une question à laquelle, semble-t-il, elle n’avait pas, jusque-là, trouvé de réponse :

– Pourquoi, juste ciel ! pourquoi faut-il que ce soit à nous, les traîne-misère, de raquer, encore et encore ?

Contournant la porte de la salle de bains, comme si de rien n’était, M. Thomas pénétra dans le séjour, s’assit dans un fauteuil et ouvrit, au hasard, un quotidien qui s’en prenait à la une, avec véhémence, aux dernières mesures gouvernementales de restructuration des entreprises d’État tournant à perte. Il continua d’appliquer une tactique perfide – laissant son épouse aller et venir avec sa cuvette, pour transporter son linge sur le balcon, alors qu’il faisait semblant d’être très absorbé par sa lecture. Si seulement il avait pu garder le silence quelques secondes de plus, après que Mme Filofteia eut fini d’aligner son linge sur la corde et fut revenue dans le séjour, se mettant à tripoter les napperons en macramé sur la servante, qu’elle ne cessait de changer de place – elle l’aurait certainement devancé, curieuse de savoir ce qu’il pouvait bien lire de si captivant. Or, avant l’inévitable interrogation, c’est lui-même qui explosa, tapotant la feuille avec le dos de la main et se renversant dans son fauteuil.

– Ces Ricains, pardi ! ils ont oublié d’être cons ! s’écria-t-il, en faisant claquer sa langue, tel un gourmet des mots. Qu’est-ce qui a pu encore leur passer par la tête !... Le Multi-Level-Marketing ! Un système de marketing très moderne et efficace, où l’acheteur devient, simultanément, le vendeur du même produit respectif !

En fait, il réfléchissait tout haut ; mais Mme Filofteia ne put s’empêcher d’intervenir, avec une promptitude prouvant qu’entre-temps elle avait ruminé à fond le même sujet.

– Je te le fais pas dire ! On peut encore rattraper le coup. Les bigoudis, je m’en charge : je vais essayer de les écouler en douce au magasin ; quant au reste, on ira le vendre aux puces !

Précisons que l’initiation de M. Thomas aux arcanes du Multi-Level-Marketing eut lieu le samedi 3 octobre, dans le courant de l’après-midi.

Arrivés là, si nous voulons aller plus loin, il nous faudra reculer quelque peu – de plusieurs années.

Un beau jour, Dieu résolut de mettre fin aux souffrances du peuple roumain. Il ne l’avait que trop éprouvé, au fil des siècles. Les étrangers n’avaient que trop harcelé ce peuple, depuis le temps de Boerebista2 et de Décébale3, sinon bien avant. Si c’est pas malheureux ! Le premier qui jugeait bon d’étendre ses terres, pourquoi ne pas aller rogner sur celles des Roumains, qui, de toute façon, en ont plus qu’il ne leur en faut, et qui, de toute façon, sont des cultivateurs fainéants ? Pourquoi ne pas aller rendre une petite visite à ces bons bougres débonnaires, hospitaliers, complaisants, qui s’écrasent toujours ? Et ainsi de suite.

Ce ne sont pas là de pures spéculations, ce sont des faits historiques avérés ! Au tout début, il y eut les peuples migrateurs : les Huns, les Slaves, les Goths, et j’en passe. Puis, ces lascars à peine partis, c’étaient déjà les Turcs qui arrivaient. On venait à peine de bouter les Turcs dehors, que, patatras ! y a la Grande Guerre qui éclate, et les Boches qui débarquent. Puis, la Seconde Guerre mondiale, et les Ruskofs qui rentrent de l’autre côté. Moi, je dis : halte-là ! ça commence à bien faire ! Quand ficherez-vous enfin la paix à ce peuple si tourmenté par l’Histoire ?

Étienne le Grand4 ? Michel le Brave5 ? C’est fou ce que ces héros ont pu se battre pour leur peuple, et que de batailles ont-ils dû livrer contre tous ses ennemis ! Ou alors, prenons les intellectuels : Dimitrie Cantemir6, par exemple ! Qui a dit que les Roumains n’ont pas eu leurs grands hommes ? Un peu qu’ils en ont eu, sauf qu’ils n’ont pas trop su quoi en faire. Ils attendent que les étrangers viennent leur donner le mode d’emploi ! C’est qui qu’a inventé le stylo ? C’est un Roumain ! Que les stylos roumains comptent parmi les plus mauvais du monde, ça ne met nullement en doute la paternité de l’invention. Pareil pour l’insuline7. Et on pourrait encore citer des tas d’autres trucs faisant, désormais, l’orgueil d’autres nations, qui ne se privent pas de s’en vanter. Même les fusées spatiales, c’est un Teuton de chez nous qui les a imaginées8 !

Le jour où Dieu prit Sa suprême résolution, la Roumanie était un pays en piteux état. Deux années avaient passé depuis la Révolution – mais rien ne bougeait. Les journaux signalaient une hausse constante du chômage et de l’inflation. Par contre, le PIB et la productivité étaient en chute libre ; pareil pour le niveau de vie. Que faire, alors ? Les dirigeants du pays l’ignoraient, pris par leurs querelles, à longueur de journée. Le gouvernement était en un perpétuel état d’ébriété. D’ailleurs, un jour lointain, M. Éleuthère9 avait estimé que, s’Il voulait punir le peuple roumain pour ses péchés, le Seigneur n’aurait besoin de lâcher sur lui ni le feu, ni le soufre, ni les crapauds, ni une nuée de sauterelles, ni je ne sais quelle autre plaie, comme sur ces pauvres Égyptiens. L’avoir accablé de dirigeants si nuls, c’était déjà plus que suffisant ! Dans l’intervalle, les choses ayant quand même un peu changé, Dieu avait décidé d’aider ce peuple à surmonter les écueils de la transition – il Lui fallait donc prendre d’urgence Ses dispositions. Il devait donner à ces Roumains, non pas du pétrole, comme aux Arabes – puisque, c’est connu, où qu’on voie un Arabe, si l’on creuse à ses pieds, y a du pétrole qui en jaillit ! Des inventions non plus, comme aux Japonais. Ni même des voitures, comme aux Américains. Pour les Roumains, Il ne voyait qu’une solution qui marche : l’argent comptant. Simple et rapide. En espèces, on peut acheter n’importe quoi. Et alors, Dieu choisit de dépêcher sur terre, à ce propos, le dénommé Ion Stoica. À dire vrai, Il l’y avait déjà expédié, du temps de la dictature communiste, mais c’est là seulement qu’Il lui confia cette lourde responsabilité. M. Éleuthère est pourtant au regret de ne pas avoir cru d’emblée à ce miracle, malgré tout ce qu’on racontait là-dessus ; et, quand, enfin, il y a cru, c’était déjà trop tard. Lui-même affirmerait, quelques années après :

– Peuple chrétien, tu parles !... Ça, un peuple chrétien ? S’il l’avait vraiment été, il se serait pas rué, à qui mieux mieux, pour filer ses économies au Caritas de ce Stoica, mais chacun serait resté à s’occuper de ses oignons, de ses soucis.

Or, cela n’arriverait pas avant plusieurs années, au troisième jour du mois d’octobre, où M. Éleuthère, pour cause d’ascenseur bloqué, prendrait les escaliers jusqu’à son studio du cinquième. Un jour plus tôt, sa voisine d’étage, Mme Babylas10, aura tapissé les murs du palier de toutes sortes de photos du genre icône, découpées dans divers magazines et représentant Notre-Seigneur Jésus-Christ et la Vierge à l’Enfant – ce qui inspirerait à M. Éleuthère la remarque critique que nous venons de citer.

Au dernier jour du mois d’avril 1994, le phénomène miraculeux connu sous le nom de Caritas dispensait pourtant encore, du moins en théorie, huit fois tout dépôt fait par un épargnant aux guichets municipaux de Cluj-Napoca du « jeu » en question – comme le peuple le surnommait tendrement –, ou alors du « système », selon les gens plus instruits. Son intitulé correct, scientifique et complet était : le « Système d’entraide Caritas ». Mais, finalement, le terme de « jeu » le définissait peut-être mieux. En effet, ça ressemblait plutôt à un jeu d’enfant. Aucune somme n’y était jugée trop petite, ni trop grosse. Si on y mettait cent lei, on en empochait huit cents. Pour mille, on en avait huit mille. Pour un million, c’en était huit millions. Et ainsi de suite. Cash, sans effort et sans tracas, abstraction faite de ce qu’on dût tout de même patienter à une queue de plusieurs kilomètres, avant de pouvoir déposer son argent. Après quoi, à une date programmée à l’avance, on allait gentiment retirer son gain : plus qu’à signer un bordereau et qu’à laisser une petite aumône aux pauvres, ou bien un don pour l’érection de quelque église – certes, bénévolement ! L’origine du capital était un mystère, dont seul Stoica le patron détenait la clé. Un reporter de la télévision nationale était venu l’interviewer exprès, mais avait échoué à lui tirer les vers du nez. Après avoir reconfirmé que Dieu Lui-même l’en pourvoyait directement, Ion Stoica s’était abstenu de fournir le moindre détail. À ce moment-là, M. Éleuthère travaillait encore à l’usine de prêt-à-porter. Lui aussi regarda ladite émission, réalisée avec beaucoup de professionnalisme par l’écrivain Mihai Tatulici et diffusée à une heure d’audience maximale. Il en demeura très ébranlé. C’est alors qu’il finit par prendre cette décision que son épouse espérait depuis longtemps. Cela ne lui fut pas facile, car supposant qu’il assume certains risques. Il passa la nuit à cogiter. De prime abord, il envisagea un chiffre plutôt raisonnable pour son coup d’essai.

– Voyons un peu : si j’y mets vingt mille, je vais en empocher cent soixante. Qu’est-ce que je pourrais bien faire avec ? Un frigo coûte trois cent mille, ça serait donc pas assez. Mettons que j’en emprunte vingt mille de plus à quelqu’un, lui disant que je vais les lui rendre, dès que je ferai un emprunt à la CAR11 ! Reprenons : huit fois quarante mille, ça fait trois cent vingt mille.

Là, je pourrais me payer ce frigo. Mais je reste avec une dette sur les bras ! L’autre va me relancer… Je vais lui demander un nouveau délai. Si je le rembourse sur mon salaire, j’aurai plus de quoi acquitter les charges. Braquer quelqu’un ? mais qui, purée ? ! Ah non ! mieux vaut rester fauché mais propre !

À ce point-là de sa réflexion, M. Éleuthère alluma une cigarette Carpaţi et se laissa emporter sur les ailes de sa rêverie. Trois cent vingt lei le paquet, multipliés par trente, pour tout un mois, ça fait presque dix mille lei. Une coquette somme – mieux vaudrait qu’il s’arrête de fumer. Il était minuit passé, toute la maisonnée dormait : on entend, par là, son épouse et leurs deux petites filles. M. Éleuthère se leva, alla soulever le couvercle d’une casserole, mais, aussitôt, le reposa. Rien qui le tente.

– Décidément, cette femme ne sait pas cuisiner, grommela-t-il, dépité.

L’espace de quelques secondes, son raisonnement s’agrippa à ces vingt mille qu’il lui faudrait emprunter.

– Pendant que j’y suis, pourquoi ne pas en emprunter davantage : cinquante mille ? Avec mes vingt, ça fait soixante-dix mille. Huit fois soixante-dix, ça signifie cinq cent soixante mille. Dieu Tout-Puissant ! Un demi-million – et des poussières ! Bah, dis donc ! sur ce pactole, je pourrais vivre comme un pacha, pendant quatre mois au bas mot ! À condition, bien sûr, que je renonce à m’acheter ce frigo. Tout compte fait, ça peut encore attendre. Ils sont trop chers, de toute façon, ça serait jeter l’argent par les fenêtres. Et si ma femme faisait, elle aussi, un emprunt à la CAR ?

L’imagination de M. Éleuthère rentra en ébullition. Sa rêverie se vit redonner des ailes on eût dit plus amples, plus vigoureuses que jamais. Si un autre avait été à sa place, quelque parvenu, de ceux qui ont poussé comme des champignons après les « évènements », il n’aurait sans doute pensé qu’à se payer un max de grosses bagues et autres gourmettes en or, et une Mercedes, pour frimer avec, à longueur de journée, dans le centre-ville, sous couleur de faire les boutiques, sinon à se faire bâtir une villa de vingt pièces dans la « résidence des Colonels ». Les plans de M. Éleuthère étaient, eux, d’une tout autre nature, beaucoup plus élevés. Avant toute chose, il aurait alloué une somme importante au secteur « pour son âme » – puisque, l’on a beau dire, sans l’âme, à quoi bon vivre ? En premier lieu, il aurait financé la construction d’une nouvelle église, pour que le pope y rappelle son nom, à chaque office. Il se serait ainsi assuré le concours divin à toutes ses entreprises futures. Il aurait également aimé aider les gens de culture : écrivains, artistes, musiciens, etc. Tous ces gens qui se sont instruits pour des prunes, quelle pitié ! Cette lettre qu’un groupe d’intellectuels avait envoyée au gouvernement de la Roumanie, afin de lui signaler les principales lacunes dans le domaine, lui avait laissé une forte impression. La production éditoriale à vau-l’eau ; le coût du papier et de l’imprimerie en hausse perpétuelle, tandis que les revenus de la population sont en baisse ; les revues culturelles se débattant, impuissantes, dans des impasses financières, alors que les autres institutions d’art et de culture – théâtres, musées, maisons commémoratives – se dégradent de jour en jour, pour les mêmes raisons. Leur appel à l’aide faillit briser le cœur de M. Éleuthère. Et devinez ce que le gouvernement leur a répondu : « Nous aviserons », vous voyez le genre.

Pour être tout à fait honnête, il n’est guère certain que, dans l’hypothèse qu’il devînt riche un jour, M. Éleuthère s’en fût vraiment tenu à ce qu’étant démuni il se proposait d’accomplir. Tous les pauvres se disent : ah ! si j’étais riche, je ferais telle ou telle chose ; mais tous les nantis savent qu’ils pensaient différemment, du temps qu’ils étaient dans le besoin, à savoir, qu’ils voyaient les choses sous un angle erroné. Peut-être bien qu’il aurait donné des sous à l’église ; mais il eût, assurément, cherché d’abord à s’offrir au moins une Dacia de seconde main, quoiqu’il ne fût pas sûr d’obtenir le permis de conduire qui aille avec. Il l’aurait prise juste comme ça, pour pouvoir la contempler du haut de son balcon. Une somme déterminée eût été réservée aux leçons de piano des filles, sur les instances de Mme Gléophine. Une fois, en consultation chez une doctoresse, la petite fille de cette dernière était en train de faire ses gammes ; et, là, Mme Gléophine, le cœur serré, pensa à ses propres filles, qui n’ont même pas de chaussures décentes et sont contraintes de porter des tennis. Et puis, dans l’appart, un coup de pinceau serait pas de trop !... Et le balcon, qu’il faudrait vitrer !... Tout le monde s’est déjà fait poser des plaques de faïence, dans la salle de bains et dans la cuisine : tout le monde, sauf lui-même, M. Éleuthère !... Depuis quand projette-t-il de faire abattre la cloison du débarras, pour agrandir le hall ?... Et, pendant qu’il avait tout cet argent, pourquoi ne pas carrément faire un échange, et déménager quelque part, plus près du centre ?... Et le mobilier de la maison… est-ce qu’on peut appeler ça des meubles ?

C’est d’une manière quelque peu similaire que doivent raisonner les gens aisés, quand il ne leur reste plus un rond pour ériger des églises, ni pour sponsoriser la culture. Dès que M. Éleuthère prit un stylo-bille et se mit à faire les calculs, il s’affola : selon ses estimations préliminaires, le montant nécessaire pour tout ça s’élèverait à plus de quinze millions de lei ! Et, là encore, s’il soustrayait les frais « pour son âme ». Cela voulait dire qu’il devrait déposer au Caritas pas loin de deux millions, alors qu’il ne disposait que de la modique somme de quatre-vingt mille lei. C’est là que la main de la providence s’interposa. Plus précisément, le lendemain, quand, persuadée de la fiabilité de cette méthode qui leur permettrait enfin, à leur tour, l’accès au monde civilisé, Mme Gléophine lui avoua qu’elle avait subrepticement mis de côté ce qu’entre femmes l’on surnommait le « Fonds à l’insu du mari », d’une valeur de cent cinquante mille lei. C’était insuffisant, mais cela donnait le coup d’envoi, leur indiquant, sans l’ombre d’une hésitation, la marche à suivre – à savoir, qu’ils auraient à faire un ou plusieurs emprunts, jusqu’à réunir ce capital de base…

Quiconque, un jour, penserait faire l’historique du système Caritas, et qu’un savant curieux du futur fouille ses archives, il pourra constater que le dernier déposant du Caritas fut un citoyen du département de Bacău, portant le nom prédestiné d’Éleuthère Popescu12. Mais tout cela c’était déjà du passé, en cette matinée du 5 octobre, vers neuf heures, plus exactement, où, porteur d’une somme rondelette, M. Éleuthère prit les escaliers pour descendre les cinq étages. Un sourire énigmatique flottait sur son visage. Son épouse lui avait préparé un café bien serré, auquel, par habitude, il avait ajouté un anxiolytique léger. C’était le grand jour où il devait jouer au « Loto 6 sur 49 » la somme rondelette dont on parlait. Cette fois-ci, il était sûr de son fait, connaissant d’avance les numéros qu’il mettrait en jeu, puisqu’il les avait vus en rêve. Le reste, dès lors, n’était plus qu’une pure formalité.

Le cas singulier de M. Georges Compotecras fit même l’objet d’un article dans le quotidien l’Événement. – bien que, les déplorables pratiques de nos journaux nationaux ne se démentant pas, les faits y fussent, là encore, présentés n’importe comment. On y lisait que M. Georges avait cinquante-deux ans, et qu’il avait travaillé, pour une période, au combinat sidérurgique de Galaţi, quand, en réalité, il était sergent-major dans une unité de gendarmes. Abstraction faite du détail que ledit combinat est sis dans une ville à deux cents kilomètres de Bacău, et qu’entre-temps il a changé de nom, la deuxième regrettable contrevérité était d’affirmer que : « l’année passée, M. Compotecras a été victime d’un infarctus qui introduisit dans sa vie des évènements inédits ». Il convient de préciser que les « évènements inédits » auxquels le journaliste faisait allusion étaient concrètement survenus lors d’une grève spontanée des ouvriers de l’entreprise de machines-outils, quand l’un des grévistes balança dans la direction du groupe de gendarmes qui gardaient la préfecture une bouteille de vodka vide, qui, par erreur, vint heurter le crâne de M. Georges. C’est arrivé à l’instant même où les grévistes sollicitaient une entrevue avec le préfet, et que les gendarmes leur barraient le chemin. La cheftaine du cabinet préfectoral les informa, par un petit mot tapé sur l’ordinateur, que M. le préfet venait de partir pour Bucarest, dans le but, exactement, de chercher auprès du gouvernement une solution à leurs principales revendications, en l’occurrence, une augmentation de leur salaire. En fait, le préfet se terrait dans son cabinet, sous son propre bureau, de peur de recevoir, lui aussi, en pleine poire quelque bouteille de vodka – que les échotiers, par une autre regrettable exagération, feraient passer pour un « cocktail Molotov » –, sinon, l’une des pierres qui avaient fracassé les vitres de la préfecture.

Juste après sa collision frontale avec la bouteille de vodka, M. Georges se mit à rêver qu’il était redevenu enfant, et que son père le poussait sur une balançoire. Or, voici ce que le chroniqueur de l’Événement avait écrit, à la place :

Non seulement Michel Compotecras [n’était-ce pas Georges ? ! – M. N.] apprit par cœur le Notre-Père, prière qu’il ne connaissait pas, n’étant pas croyant, mais s’est soudain mis à écrire des poèmes. Fait d’autant plus surprenant que cet homme n’avait encore jamais lu de poème, de toute sa vie. Depuis l’infarctus dont il a été victime, Michel Compotecras est continuellement inspiré. Il se réveille même au milieu de la nuit, avec ses poèmes déjà composés pendant son sommeil. Hier, quand je suis entré dans cette salle du service de Chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Fundeni, où il a été hospitalisé, le tout nouveau poète était entouré de ses voisins de lit, qui le fixaient d’un air perplexe. Calé contre l’oreiller, son stylo-bille et son cahier dans ses bras, il écrivait. La nombreuse assistance présente dans la salle le gênait ostensiblement, mais il disait que « son inspiration ne lui laisse pas de répit ». En ce moment même, il est inquiet, parce qu’il doit subir une intervention chirurgicale délicate.

Les rectifications suivantes s’imposent :

1° M. Georges connaissait le Notre-Père depuis sa plus tendre enfance, il n’était donc pas censé apprendre à l’hôpital cette prière archiconnue.

2° Par ailleurs, M. Georges a toujours été croyant ; si, avant les évènements de décembre 1989, il ne se signait jamais en passant devant une église, c’est qu’il craignait de se faire virer de sa boîte.

3° Au fil du temps, M. Georges a lu maints poèmes de Mihai Eminescu, de Vasile Alecsandri, de Mircea Cărtărescu, etc. ; c’est dire si l’allégation : « il n’avait encore jamais lu de poème, de toute sa vie » est purement diffamatoire – à moins que des créations telles que : Paysans en colère de Mihai Eminescu, Les passereaux ensommeillés de Vasile Alecsandri, ou bien le Levant de Mircea Cărtărescu13, ne soient pas de vrais poèmes, aux yeux du reporter en question.

4° M. Georges n’a pas été admis à l’hôpital bucarestois Fundeni, mais à l’Hôpital départemental de Bacău.

Il en ressort, de plus en plus nettement, que, dans son reportage, le journaliste parle d’un tout autre Compotecras, quoique les références à l’inspiration poétique et tout le reste se confirment dans le cas de M. Georges Compotecras de Bacău. En effet, dès la seconde où il revint de son rêve à la réalité, et jusqu’à la veille de sa sortie de l’hôpital, M. Georges ne parla plus qu’en vers (mais sans en écrire, comme le prétend ce journaleux). Et cela pour la bonne raison qu’il ne pouvait plus s’en empêcher. Tous les trois ou quatre mots de prononcés, il éprouvait un besoin irrépressible de leur coller une rime. C’était devenu inévitable et, pour ainsi dire, fatal. Quand le toubib venait le voir, et qu’il disait :

– Bonjour ! comment ça va ?,

M. Georges lui rétorquait, sans faute, promptement et malgré lui :

– Et un godet de vodka !

Or, ça ne s’arrêtait pas là. Chaque fois qu’une infirmière s’approchait, armée d’une seringue, et qu’elle lui disait :

– Baissez votre pyjama, je dois vous donner un antipyritique,

M. Georges lui rétorquait, s’exécutant sur-le-champ :

– Ma miche’ droite est phlegmoneuse, c’est l’autre qu’il faut qu’on pique.

Même en allant uriner et faire la grosse’ commission, il continuait de méditer en vers sur la question. Il trouvait des rimes à gogo, embrassées ou croisées, qu’il voulût faire caca, ou qu’il voulût pisser. Les autres malades s’attroupaient autour de son lit, s’étonnant de son inouï et prolifique talent. Alors que les médecins, en examinant son cerveau, établirent qu’il souffrait d’un mal bizarre et nouveau. Des cadres compétents avaient beau l’ausculter, à son étrange syndrome point de remède’ ne trouvaient. Le chef en Traumato lui bailla comme traitement des douches écossaises et force lavements. Jusqu’à ce qu’au hasard d’un prélèvement surgît une authentique poétesse : la laborantine Véronique. C’était son tour de garde, et elle avait fait des débuts sans bavure au cénacle de la Maison de la culture. Elle s’approcha de M. Georges, le toisa sans façon, puis prononça sept mots, sans moult réflexion :

– Si vous dites loft, je dis soft !

Ses voisins de lit attendaient, impatiemment, que M. Georges lui donnât la réplique, toujours en vers, bien entendu ; or, cette fois-ci, il demeura muet, pendant de longues minutes, incapable de produire un seul mot, avec ou sans rime, quoique sur son visage l’on pût clairement lire ses efforts. Il finit quand même par répliquer, mais après que la grande majorité de ses supporters se furent éloignés, déçus, de son lit.

– Il n’y a aucune autre rime pour ces deux mots, s’expliqua M. Georges, avec une parfaite lucidité ; les médecins constatèrent, à cette occasion, que non seulement il pouvait reparler, mais que la maladie dont il souffrait jusque-là avait spontanément disparu.

À sa sortie de l’hôpital, en faisant le bilan de son activité, M. Georges arriva à la conclusion que l’incident survenu devant la préfecture, et à quoi il devait son hospitalisation, avait en grande mesure découlé de son insuffisante préparation physique et mentale. S’il avait été plus vigilant, avec de meilleurs réflexes de défense, il aurait pu esquiver, ne fût-ce qu’à la dernière seconde, la bouteille volante. Après s’être rendu à l’église, y payer une action de grâces, remerciant et louant le Seigneur de lui avoir épargné le pire, M. Georges résolut qu’à l’avenir il s’entraînerait inlassablement, sans se ménager, en vue d’accroître ses aptitudes au combat, au service de l’ordre et de la sécurité publics. C’est pourquoi, même vivant au perchoir du septième, M. Georges ne prenait plus jamais l’ascenseur, et lorsque, pour une raison ou une autre, celui-ci était hors service, il en éprouvait une véritable satisfaction professionnelle : l’occasion, pour lui, de monter et de descendre à pied les sept étages en gagnait un surplus de légitimité. Il n’est pas à exclure que, parfois, M. Georges ait délibérément provoqué certains disfonctionnements dudit ascenseur – ce qui, bien sûr, n’est qu’une hypothèse ! N’empêche que, par-delà toute spéculation, pour M. Georges, l’ascenseur bloqué ne fut pas un incident notable, et d’autant moins le lieu de faire une réclamation ou d’exiger sa rapide remise en marche.

Récapitulons. Le samedi après-midi, à dix-sept heures quarante-six, M. Thomas monte jusqu’au septième rendre une petite visite à M. Septime, pour débattre avec lui les méthodes modernes du marketing ; puis, il en redescend, toujours à pied, à dix-huit heures cinq. Le lundi matin, à sept heures et quart, Mme Pélagie du deuxième descend, pour se rendre au boulot ; M. Georges du septième la suit de près, mais pour prendre une tout autre direction. Deux heures plus tard, c’est à M. Éleuthère de sortir, pour se diriger vers l’agence de la Loterie nationale la plus proche. Avant comme après, il y aura eu d’autres femmes et hommes, enfants en route pour l’école ou retour, retraités, chômeurs, entrepreneurs privés, etc., voire d’autres personnes venues dans un but précis, à descendre ou à monter.

Tous ces messieurs dames ont un dénominateur commun : ils habitent le même immeuble de huit étages de la rue des Moutons (l’ancienne rue Euler) de Bacău. Ils ont également en commun un détail qui ne pouvait échapper à la perspicacité du lecteur : nul ne s’est plaint de cette panne d’ascenseur. Sous prétexte qu’elle habite au deuxième, mais aussi pour d’autres raisons, Mme Pélagie préfère monter et descendre à pied. Prenons pour entendu que M. Georges, qui mène une vie sportive et d’un perpétuel va-et-vient, ne se servirait jamais de l’ascenseur. Admettons, ensuite, que certains locataires ne soient pas sortis à la première heure, ce samedi matin-là, et que si, par la suite, ils l’ont fait, il fût déjà trop tard pour déposer une réclamation. Nous irons même plus loin, et tiendrons pour valable l’argument que, plongé dans ses méditations autour d’un gain présomptif au Loto, M. Éleuthère ait pu passer en toute indifférence à côté de l’ascenseur bloqué – à peine aura-t-il, tel un somnambule, tenté d’en ouvrir la porte. Soit : mais les autres ? L’unique explication plausible, la voici : ils en auraient déjà l’habitude. M. Jean le régisseur lui-même, quand, ce samedi-là, il voulut descendre au rez-de-chaussée, y afficher une nouvelle annonce importante, constata que l’ascenseur demeurait bloqué… quelque part. Mais où ça ? c’est la question qu’au moins lui, en sa qualité de régisseur, aurait dû se poser. Il se la posa, peut-être, on ne saurait jurer de rien. Toujours est-il qu’il descendit à pied pour placarder son affiche, reprit les escaliers jusqu’à son domicile du troisième, puis… oublia toute cette histoire. Une seule conclusion s’impose : ce n’était pas la première fois que l’ascenseur demeurât bloqué quelque part, probablement entre deux étages. Du fait que personne ne soit resté coincé là-dedans, tapant, affolé, contre la porte, en appelant à l’aide et en maudissant les employés de la société d’entretien, et qu’aucune famille ne se soit entassée sur le palier pour encourager le malheureux prisonnier, on dut avoir l’illusion que l’ascenseur ne fût même pas bloqué. Or, il ne fonctionnait plus – vérité sur quoi tous ceux qui auront tenté de le prendre eussent pu s’accorder. En revanche, nul n’aurait pu préciser l’heure à laquelle l’accident s’était produit. Et la situation n’eut pas davantage d’écho le lendemain. Le dimanche passa presque inaperçu. Dans son journal, M. Jean le régisseur ne consigna pas le moindre incident. Possible explication : le dimanche, les locataires ont pour coutume de ne sortir que très rarement. Ils restent chez eux, à regarder la télé. Il y a des émissions intéressantes : matchs de foot, courses automobiles, humour, Bingo, talk-shows, telenovelas, bref, tout ce dont un salarié, un retraité ou un chômeur pourrait rêver un jour férié. C’est aux éventuels visiteurs qu’incombe d’annoncer à leurs hôtes, depuis le vestibule, encore tout essoufflés, épuisés, tel le messager de Marathon : « L’ascenseur est en panne, le saviez-vous ? » « Évidemment ! », répondent les autres, sans faire cas de cette nouvelle, sinon avec une légère satisfaction ironique dans la voix, bien camouflée sous leur sourire hospitalier – puisque, pour l’instant, cela ne les affecte pas directement. Ce n’est que le lundi matin, et surtout le lundi après-midi, en rentrant fourbus du boulot, qu’ils prennent note de l’importance majeure d’un ascenseur dans un immeuble de huit étages. Car, le matin, c’est plus facile, presque un plaisir de dévaler les marches, en guise de gym.

Pour les membres du groupe « l’Amicale »,