Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Als Hugo Chávez sein Land im Jahr 2000 in »Bolivarische Republik Venezuela« umtaufte, berief er sich explizit auf das Erbe des »Libertador«, des Amerika-Befreiers Simón Bolívar (1783–1830). Doch worin bestand das Projekt Bolívars – und ist es kompatibel mit der Politik des 21. Jahrhunderts? Norbert Rehrmann unterzieht die ideologischen Grundlagen Bolívars einer kritischen Würdigung, schildert, wie er zum Präsidenten von vier Staaten werden konnte, und untersucht die Bolívar-Darstellungen in der lateinamerikanischen Kunst und Literatur. Doch bleiben auch die Schattenseiten dieses »Helden« der lateinamerikanischen Emanzipation nicht unerwähnt – ein unerlässliches Buch für alle, die die Geschichte und Gegenwart Lateinamerikas besser verstehen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

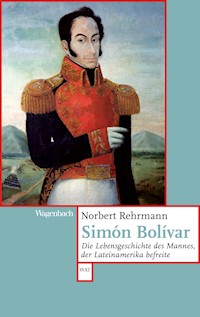

Außer Che Guevara ist kein anderer lateinamerikanischer Freiheitskämpfer so oft abgebildet, verklärt und umgedeutet worden wie Simón Bolívar. Doch worin bestand das Projekt des »Libertador« – und ist es kompatibel mit der Politik des 21. Jahrhunderts? Norbert Rehrmanns kritisches Standardwerk über eine Ikone der Rebellion, einen brutalen Kriegsherrn und langlebigen politischen Mythos – ein unerlässliches Buch für alle, die Geschichte und Gegenwart Lateinamerikas besser verstehen wollen.

Norbert Rehrmann

Simón Bolívar

Die Lebensgeschichte des Mannes, der Lateinamerika befreite

Verlag Klaus Wagenbach Berlin

Inhalt

Von Helden, Antihelden und ihren Verehrern: Prolog

Das koloniale Rien ne va plus: Gärstoffe der lateinamerikanischen Unabhängigkeit

Der Émile aus Caracas: Bolívars Kindheit und Jugend

Napoleon als Leitstern: Europäische Lehr- und Wanderjahre

»Lang lebe Ferdinand VII.!«: Der spanische König als Patron der Unabhängigkeit

Krieg gegen Spanien und die Natur: Der Unabhängigkeit erster Akt

»Guerra a muerte!«: Der Unabhängigkeit zweiter Akt

Die ›Rassenstrategie‹: Der Unabhängigkeit dritter Akt

Von Boyacá nach Carabobo: Stationen des Sieges

Zwischen Befreiung und Eroberung: Der Feldzug nach Ecuador und Peru

Von Lima nach La Paz: Bolivien entsteht

Im Zenit der Macht: Präsident von drei Ländern

»Der General in seinem Labyrinth«: Machtverlust und Tod

›Heroischer Monotheismus‹: Der Bolívar-Kult in Venezuela

»Der Bürgerkrieg der Toten«: Bolívar in Lateinamerika

Vom liberalen Freiheitskämpfer zum ›Führer‹-Idol: Bolívar in Deutschland

Geisterbeschwörung: Epilog

Anmerkungen

Bibliographie

Bildnachweis

Von Helden, Antihelden und ihren Verehrern: Prolog

»Und dann beachten Sie, was die Zeit in solchen Fällen tut; wie ein Mann, der zu Lebzeiten groß war, zehnmal größer wird, wenn er tot ist. Was für eine enorme camera obscura mit Vergrößerungswirkung ist doch die Tradition!«

THOMAS CARLYLE, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History1

»… das Maximum an Ruhm, der jemals einem Amerikaner, lebendig oder tot, zuteil wurde …«

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Der General in seinem Labyrinth2

»Im modernen Lateinamerika«, schreiben Ben Fallaw und Samuel Brunk, »wimmelt es von Helden«.3 Wie viele es auch geben mag: Im kontinentalen Ranking politischer Megagestalten nimmt Simón Bolívar, ›El Libertador‹, seit knapp zweihundert Jahren den Spitzenplatz ein – völlig zu Recht, wie es scheint. Schließlich vollbrachte der militärische Befreier und politische Baumeister halb Südamerikas im jahrelangen Kampf gegen die Spanier ein Titanenwerk, das die Welt veränderte. Obendrein besaß der ›lateinamerikanische Napoleon‹, wie ihn viele nannten, ein intellektuelles Format, dem seine Mitstreiter nicht gewachsen waren. Bestens vertraut mit den antiken und zeitgenössischen Philosophen der Alten Welt, schrieb er politische Traktate, kühne Staatsverfassungen und kluge Essays, begeisterte mit rhetorischen Talenten und glänzte mit einem Stil, der sein riesiges Œuvre auch heute noch zu einem Lesevergnügen macht. Selbst das Liebesleben des siegreichen Generals und Präsidenten mehrerer Länder bot Nahrung für den Heldennimbus. Vom Schlachtfeld in die Betten: Das Heer von Frauen – Gelegenheitsgeliebten, verheirateten Damen der besseren Gesellschaft, Prostituierten und einigen etwas längeren Beziehungen –, mit dem sich Bolívar amüsierte, dürfte selbst auf dem Heimatkontinent der Machos rekordverdächtig sein. Eine historische Ausnahmefigur, deren ungebrochener Nachruhm ihren tatsächlichen Meriten gerecht wird?

Verfügte auch Bolívar, wie die Helden des magischen Realismus in der lateinamerikanischen Literatur, über die Fähigkeit, sein Grab zu verlassen, dann würde ihn die Prominenz, die er in Lateinamerika noch immer genießt, aber wohl trotzdem in Erstaunen versetzen. Wundern würde er sich zunächst darüber, dass sich dieses Grab, mit allen Insignien eines Helden, ja eines Heiligen, mitten in Caracas, seiner Geburtsstadt befindet. Hatten ihn seine Landsleute nicht als vogelfreien Verräter ins Exil getrieben – nach Kolumbien –, wo er wenige Jahre später, arm und verbittert, gestorben war? Dennoch befindet er sich in einer prächtigen Gruft im geliebten Heimatboden und wird seit Generationen, noch dazu von allen politischen Lagern, als Padre de la Patria (›Vater des Heimatlandes‹) gefeiert. Seit in Miraflores, dem Präsidentenpalast in Caracas, Hugo Chávez regiert, avancierte der berühmteste Sohn des Landes sogar zum Namensgeber der ›Bolivarischen Republik Venezuela‹ – nach Bolivien nun der zweite Staat, der nach ihm benannt wurde. Doch damit nicht genug: Seit mehr als anderthalb Jahrhunderten von Liberalen und Konservativen, Diktatoren und Demokraten gleichermaßen zur nationalen Ikone verklärt, wimmelt es im heutigen Venezuela geradezu von ›bolivarischen Zirkeln‹, ›bolivarischen Gewerkschaften‹, ›bolivarischen Schulen‹, ›bolivarischen Universitäten‹ … Für viele besonders überraschend, dass sich der reiche Aristokrat und Liebhaber autoritär-elitärer Regierungsformen obendrein zum Bannerträger eines ›Sozialismus des 21. Jahrhunderts‹ mauserte. Könnte er heutzutage den venezolanischen Präsidentenpalast besuchen – er verstünde wohl die Welt nicht mehr.

Irritieren würde Bolívar nicht allein sein rot lackiertes Konterfei, das urbi et orbi das Land seiner Väter ziert. Wundern dürfte ihn auch, dass er selbst jenseits der Landesgrenzen als Befreier verehrt wird. In Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien, allesamt Länder, die er den verhassten Spaniern in verlustreichen Kämpfen entrissen hatte, steht sein Name noch immer hoch im Kurs. Dabei hatte man ihn zu Lebzeiten in den südlichen Andenländern als ungeliebten Diktator und Ausländer mit Argusaugen beobachtet. Nach seinem frühen Tode galt er aber auch dort als Unterpfand historischer Grandezza. Nur im Cono Sur, in Chile und den Río de la Plata-Staaten, die der Argentinier José de San Martín befreit hatte, wurde sein Ruf, ähnlich wie in Mexiko, von regionalen Heroen überschattet. Die Diadochenkämpfe der Unabhängigkeitskriege, vor allem die Rivalitäten zwischen Bolívar und San Martín, mündeten dort in ein Heldengedenken, das den Libertador klar auf die Plätze verwies, gelegentlich sogar ›verunglimpfte‹: Als der chilenische Maler Juan Dávila 1994 ein Porträt ausstellte, das Bolívar, hoch zu Rosse, als Transvestiten karikierte – das Bild war auf der documenta XII zu sehen–, hagelte es Proteste aus den ›Bolívar-Ländern‹, begleitet von ernsten diplomatischen Verstimmungen. Das visuelle Sakrileg des Chilenen hätte der große Tote, wäre ihm ein Graburlaub vergönnt, aber wohl mit Gelassenheit aufgenommen, schließlich war er an derlei Querelen zwischen den Lateinamerikanern längst gewöhnt. Verblüfft hätte ihn allerdings ein Blick nach Norden, über die natürliche Grenze des Río Grande hinaus. Denn selbst in den Vereinigten Staaten – in Washington –, von denen er zu Lebzeiten das Schlimmste erwartet hatte, stieße er auf eine Bolívar-Statue, die, nur unweit vom Weißen Haus, seinen ewigen Ruhm verkündet. Wer wollte die Kaprizen des Weltenlaufs verstehen?

War Kolumbus, der Entdecker Amerikas, von seiner letzten Reise in die Neue Welt in Ketten zurückgekehrt und erst post mortem zum Helden verklärt worden, so wurde auch der Befreier des Halbkontinents, erst nachdem er das Zeitliche gesegnet hatte, zu einer historischen Lichtgestalt, nicht selten mit überirdischen Fähigkeiten. Vor allem im 19. Jahrhundert sahen die ›Heldenforscher‹ in solchen Megafiguren der Universalhistorie – Cäsar, Washington, Napoleon, mit denen Bolívar oft verglichen wurde – eine »Heroarchy«, die sie, so Thomas Carlyle, als eigentlichen Kraftquell historischen Fortschritts besangen: »Die Weltgeschichte«, so Carlyles Hymne auf die militärischen und geistigen Giganten der Vergangenheit, »war die Biographie Großer Männer.«4 Keine Einzelmeinung in einem Jahrhundert, dem es auch an Helden des Geistes bekanntlich nicht mangelte. In Nietzsches »Genialen-Republik« verständigen sich die »Riesen«, ungestört »durch mutwilliges lärmendes Gezwerge«,5 in einem exklusiven Zirkel untereinander. Dabei erschienen die heroischen oder genialen Attribute, die solchen Männern – natürlich handelte es sich ausschließlich um eine maskuline Spezies – nachgesagt wurden, als gleichsam göttliches Manna, mit den Worten Carlyles um einen »natürlichen Glanz durch das Geschenk des Himmels«.6 Alles an diesen Ausnahmeerscheinungen passte zusammen, »valour« entsprach »value«7 und »right« korrespondierte mit »might«.8 Als genauso selbstverständlich empfand der Autor die Verehrung des Helden, seine »Bewunderung« und, natürlich, die »Unterwerfung« unter seinen Willen.9 Gehörte Bolívar zu dieser Spezies? Oder war er nicht eher, wie der Mexikaner Leopoldo Zea zu sehen vermeinte, ein »Antiheld«, dem es, im Unterschied zu Alexander, Cäsar oder Napoleon, nicht um Eroberung, sondern um »Freiheit« ging?10

Juan Dávila: ›Der Befreier Simón Bolívar‹ (1994), Öl auf Leinwand auf Metall

Paradoxerweise kam es selbst Zea, völlig zu Recht als großer Mann der lateinamerikanischen Kulturphilosophie geschätzt, nicht in den Sinn, seinen ›Antihelden‹ vom Sockel zu stoßen, geschweige denn, dessen allseits bewunderte Meriten plausibel zu erklären. Was also ist eigentlich ein ›Held‹, worin bestehen seine außerordentlichen Fähigkeiten, die die Fußgänger der Geschichte, Nietzsches »Gezwerge«, angeblich nicht besitzen? An Versuchen, dieser exklusiven Spezies wissenschaftlich auf die Spur zu kommen, hat es natürlich nie gefehlt. Selbst Carlyle, der seine Helden als quasi göttliche Sendboten verklärte, attestierte ihnen die eher irdische Fähigkeit, ihre Gefolgschaft mühelos auf »Herrschaft und Gehorsam« einzuschwören.11 Ähnlich sah es Wilhelm Ostwald, Autor eines voluminösen Buches über Grosse Männer, der »die unmittelbare und persönliche Beeinflussung anderer Menschen« als Hauptcharakteristikum solcher Männer empfand.12 Im Unterschied zu den gleichsam himmlischen Eigenschaften von Carlyles Helden versuchte Ostwald, Nobelpreisträger für physikalische Chemie, die Fauna der Heroen mit den ›Gesetzen der Energetik‹ zu erklären: »Ein großer Mann ist ein Apparat«, verriet er seinen Lesern, »der große Leistungen verrichten kann.«13 Vielleicht waren es unfreiwillig humoristische Einlagen der zitierten Art, die, etwa zur gleichen Zeit, Max Weber bewogen, die ›charismatische Herrschaft‹ mit der soziologischen Lupe zu betrachten. Charisma, Synonym einer »außeralltäglichen persönlichen Gnadengabe«, bedeute, dass die mit solchen Gaben ausgestattete Person »als der innerlich ›berufene‹ Leiter der Menschen gilt und dass sie sich ihm nicht kraft Sitte oder Satzung fügen, sondern weil sie an ihn glauben.«14 Warum aber glauben sie an ihn?

Auch in Webers suggestiver Formel, allemal besser geeignet, dem Rätsel auf die Spur zu kommen, bleibt freilich noch die Frage offen, worin genau diese Eigenschaften bestehen. Schließlich ist Charisma eigentlich nur das, was einen Helden heldenhaft erscheinen lässt – Ausstrahlung, vielleicht auch nur geschickte Inszenierung. Sind es also außergewöhnliche Talente, vor allem auf militärischem Terrain, gepaart mit intellektuellen und rhetorischen Gaben, nebst ›auratischen‹ Accessoires – Physiognomie, Gestik, Stimme –, die den Mann zu einem großen machen? Oder besteht die Wirkung des Charismas gerade darin, wie Samuel Brunk und Ben Fallaw schreiben, dass sich die Eigenschaften dieser eher raren Selektokratie nur schwer bestimmen lassen?15 Sicher scheint zumindest, dass deren außerordentliche Fähigkeiten, wenn sie denn existieren, stets eines Gegenpols bedürfen, der ihre Wirkung erst wirksam macht. Mit den Worten Brunks und Fallaws: »Um einen Helden zu verstehen, müssen wir die Bedingungen erforschen, die Charisma in jener Gemeinschaft hervorbringt, in der der Held operiert«. Die ›Heldensoziologie‹, folgern die beiden Autoren, habe es deshalb mit nationalen Mythen zu tun, mit ›Imagined Communities‹, wie sie Benedict Anderson und andere Nationalismusforscher untersucht haben. So diene die Erforschung des Helden vor allem als »Fenster«,16 das gute Einblicke in die Gesellschaft biete, die ihn als Helden verehrt. Ein durchaus fruchtbarer Ansatz, wie John Chasteen im selben Buch just am Beispiel Bolívars illustriert. Ihm zufolge waren es weniger die militärischen Leistungen des Autodidakten-Generals, die sein Charisma begründeten, sondern dessen »hartnäckige und dauerhafte« Visionen eines befreiten Amerikas, plus den Talenten eines »versierten Kommunikators, der der Kultivierung seines eigenen Images extrem große Aufmerksamkeit schenkte«.17 Obwohl der General Bolívar dabei etwas zu kurz kommt, eine plausible Erklärung.

So gesehen ließen sich Heldenbiographien, die vorliegende inklusive, gleichsam als Extrembiographien verstehen. Lange Zeit als antiquierte Gattung verpönt, kann ihre Stärke deshalb darin liegen, das komplexe Wechselspiel zwischen Großen Männern und den Verhältnissen, in denen sie agier(t)en, verständlicher zu machen. Vorausgesetzt, dem Autor gelingt es, die »Tatsache[n] um den Kern der Individualität herum [zu] organisieren«, wie ein deutscher Bolívar-Biograph seine Arbeitsweise charakterisierte.18 Psychologisch sensible Einblicke in die Persönlichkeitsstruktur des Protagonisten, in sein familiäres und soziales Umfeld, gehören ebenso dazu wie seine politischen Überzeugungen und die kritische Bilanz seines historischen Leistungskontos. Gelingt diese Synthese, dann ersetzen Biographien zwar immer noch keine breit angelegten Sozial- oder Kulturgeschichten. Sie haben aber, wie in den besten Beispielen historischer Romane, den unbestreitbaren Vorteil, die »archäologische Genauigkeit« (Georg Lukács) der eher fakten- und ereignisorientierten Historiographie mit einem human touch zu bereichern, der die Erkenntnis allemal fördert. Schließlich haben selbst marxistische Autoren, die den ›subjektiven Faktor‹ eher stiefmütterlich behandelten, die irritierende persönliche Dominanz des Amerika-Befreiers registriert: »Die Persönlichkeit Bolívars und die Revolution von 1811/12«, schrieb gar ein DDR-Autor, »sind untrennbar.«19 Natürlich besteht dabei die Gefahr, den Heldenmythen, wie sie oben angedeutet wurden, bereits durch das biographische Genre als solches auf den Leim zu gehen. Die ›biographische Illusion‹ (Pierre Bourdieu) kann den Autor etwa leicht dazu verführen, die nötige Distanz zu seinem ›Helden‹ aufzugeben – eine ›Biographenkrankheit‹, von der augenscheinlich auch einige der besseren Bolívar-Biographen befallen wurden: In John Lynchs Simón Bolívar (2006), nicht nur die neueste, sicher auch die am besten dokumentierte Biographie, steht der Held, trotz vieler Blessuren und Teildemontagen, am Ende doch wieder auf seinem Sockel, wenn auch ein paar Zentimeter niedriger als anderswo.

Ein wirksames Gegenmittel, das auch in der vorliegenden Biographie zur Anwendung kommt, besteht in der kritischen Analyse der Rezeptionsgeschichte des Helden. Gerade im Falle Bolívars, dessen quasireligiöse Verehrung, zumindest in seinem Geburtsland, Dimensionen angenommen hat, die im internationalen Vergleich vermutlich ohne Beispiel sind, ist der Blick auf die wechselvolle Geschichte der Heldenverehrung nachgerade ein Muss. Ermutigend wirkt dabei, dass venezolanische Autoren, allen voran der große Historiker Germán Carrera Damas, zu den kulturwissenschaftlichen Pionieren gehörten. Seine bahnbrechende und mutige Studie über den Culto a Bolívar, im vorliegenden Buch oft zitiert, fand inzwischen zahlreiche Nachahmer, auch unter namhaften Schriftstellern: Der General in seinem Labyrinth, ein ziemlich nüchternes Porträt aus der Feder des kolumbianischen Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez, löste nicht umsonst heftige Kontroversen aus, selbst im Heimatland des Schriftstellers, das Bolívar einst mit Venezuela vereinte. Kontroversen, die demnächst, wenn sich der Beginn der Unabhängigkeitskriege im nördlichen Südamerika zum zweihundertsten Mal jährt, sicher eine Neuauflage erleben werden. Hierzulande könnte der centenario, dessen überwiegend festliche Vorbereitungen bereits auf vollen Touren laufen, vielleicht dazu beitragen, den eher Unbekannten aus der historischen Versenkung zu holen – wo er sich, wie ein kleines Kapitel über seine deutsche Rezeption illustriert, übrigens nicht immer befand.

Bei soviel Fakten und Fiktionen stellt sich besonders dringlich die Frage, wem der kritische Biograph eigentlich noch trauen darf. Besteht nicht die Gefahr, wie kürzlich Christopher B. Conway in einer lesenswerten Studie schrieb, dass jede neue Biographie »eine weitere Fiktion über das Heldenleben« produziert?20 Im Falle Bolívars dürfte diese Gefahr vielleicht deshalb etwas geringer sein, weil der Protagonist des Buches ein riesiges Œuvre schriftlicher Dokumente hinterlassen hat; er war ein »versierter Kommunikator«. Der unermüdliche Verfasser von Briefen, Reden, Manifesten und Verfassungstexten hat damit, als besorgter Imagepfleger sicher nicht zufällig, seine Biographen mit wertvollem Material versorgt, das, vor allem mit Blick auf seine politischen Grundüberzeugungen, bereits viele Fragen beantwortet. Ein Teil der offenen Fragen lässt sich mithilfe von Zeitzeugen beantworten, deren Glaubwürdigkeit natürlich einer kritischen Abwägung bedarf. Beide Quellen, die von Bolívar und die seiner schreibenden Zeitgenossen, wurden mit einer Reihe älterer und neuerer Biographien verglichen. Dabei diente der biographische Zugang nicht nur als ›Fenster‹, um Einblicke in die damalige Gesellschaft zu erhalten; selbstredend genauso wichtig war der ›Rückblick‹ von der Gesellschaft auf den Helden. Allerdings bleibt die vielleicht entscheidende Frage, ob das historische Geschehen anders verlaufen wäre, wenn sein – vermeintlicher? – Protagonist andere politische Ideen gehabt hätte, doch unbeantwortet, trotz aller Kritik, deren Zielscheibe er im vorliegenden Buch wird. Eine definitive Antwort auf diese Frage, wiewohl verführerisch, hätte den Beigeschmack leichtfertiger Besserwisserei des unbeteiligten Nachgeborenen, ganz zu schweigen von den Fallstricken der ›biographischen Illusion‹.

Bleibt zum Schluss ein Hinweis auf Stil und Form. Geschichte lebendig zu machen – dazu gehört natürlich eine lebendige Präsentation, wie sie zum Beispiel Golo Mann, selber Autor eines gelungenen Bolívar-Essays, in seinem Plädoyer für eine historische Erzählung forderte. Aus dem üppigen Arsenal alter und neuer Bolívar-Biographien, die auch der vorliegenden gute Dienste geleistet haben, ragen zwei hervor, die, zumindest erzähltechnisch gesehen, Maßstäbe setzten: die von Gerhard Masur und von Salvador de Madariaga. Obwohl beide Biographen, wie ich finde, ein Gutteil an ihrem Protagonisten ›vorbeigeschrieben‹ haben – jeder auf seine Weise –, überzeugen sie doch durch virtuosen Stil und geschickte Präsentation der riesigen Stoffmenge. Der »versierte Kommunikator« Bolívar, selber ein brillanter Stilist, hätte den beiden dickleibigen Büchern wohl allein deshalb seinen Respekt gezollt. Die eisige Zugluft, die die steilen, öden Prosaberge so mancher Zunfthistoriker umweht, wäre dem Bezwinger des Chimborazo jedenfalls ein Gräuel gewesen. Abschreckend auch die bunte Fauna der Begriffsdrachen, die die Erkenntniswege nicht selten zu einer stilistischen Tour de force machen. Zwar weit entfernt von den ästhetischen Meriten der zitierten Autoren, habe ich mich immerhin bemüht, solche Barrieren niedrig zu halten. Dazu gehört auch, dass die bewusst kleine Biographie, die schon wegen ihres geringen Umfangs nicht mit den oben genannten konkurrieren kann, auf ein undurchdringliches Gestrüpp von Fußnoten und Verweisen verzichtet – belegt sind vor allem Zitate Bolívars. Eine knappe Bibliographie seiner Schriften, alter und neuer Biographien nebst einschlägiger Sekundärliteratur mag zum Weiterlesen ermuntern. Alle Übersetzungen fremdsprachiger Texte stammen von mir.

Lateinamerika und seine neuen Grenzen nach der Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert

Das koloniale Rien ne va plus: Gärstoffe der lateinamerikanischen Unabhängigkeit

»Amerika wurde nicht nur seiner Freiheit beraubt, sondern auch einer aktiven […] Tyrannei.«

SIMÓN BOLÍVAR, Carta de Jamaica21

»Jahrhundertelang haben wir auf diesen glücklichen Augenblick gewartet«, schrieb Bolívar 1814 – seine siegreichen Truppen hatten den Spaniern gerade zum zweiten Mal die venezolanische Hauptstadt entrissen –, gewartet »auf jene hoffnungsvolle Morgenröte, die jetzt über Hispanoamerika heraufzieht.«22 Natürlich dienten die pathetischen Worte der Erbauung in der Stunde des Triumphs und legitimierten, noch in der Frühphase des Krieges gegen das koloniale Mutterland, einen Willen zur Unabhängigkeit, der freilich erst neueren Datums war. Doch solche Erwägungen, wiewohl dem soeben zum ›Libertador‹ seines Heimatlandes proklamierten General durchaus geläufig, passten nicht zu der ausgelassenen Feierlaune, die auf den Straßen der befreiten Kapitale herrschte. Das Joch war endlich abgeschüttelt, mochten sich doch die Historiker späterer Generationen den Kopf darüber zerbrechen, wie das politische Gebilde – die einen nannten es »Kolonie«, die anderen »Verlängerung des Mutterlandes« – so lange überdauern konnte. Auf jeden Fall eine riesige Zeitspanne, die seit den frühen Tagen des Kolumbus inzwischen vergangen war. Damit hatten die Herrscher auf der fernen Iberischen Halbinsel, zuerst die Habsburger, dann die Bourbonen, tatsächlich einen historischen Rekord erzielt: »Drei Jahrhunderte lang litt Amerika unter dieser Tyrannei«, hatte Bolívar ein Jahr zuvor geschrieben, »der härtesten, von der die Menschheit je gepeinigt wurde«.23 Niemand unter seinen jubelnden Anhängern, die den mit Girlanden geschmückten Triumphzug säumten, hätte ihm damals widersprochen. Waren die Spanier etwa keine »Barbaren«, ja regelrechte »Monster«, die, so Bolívar in seinem Aufruf zur guerra a muerte (›Krieg auf Leben und Tod‹), alle nur erdenklichen »Verbrechen« begangen und das »heilige Gesetz der Nationen« mehr als einmal vergewaltigt hatten?24 Und hatten sie etwa nicht, von Gier nach Gold und von »Blutdurst« geleitet,25 einen ganzen Kontinent geplündert, Frauen vergewaltigt und ein riesiges Völkergefängnis errichtet? Schließlich hatte bereits sein Vater, zwei Jahre vor seiner Geburt, einen kreolischen Aufruf unterzeichnet, in dem es hieß: »Wir befinden uns in einem schmachvollen Gefängnis und werden schlechter behandelt als Negersklaven, denen ihre Herren mehr Vertrauen entgegenbringen.«26 Nein, der ›Krieg auf Leben und Tod‹, im zweiten Anlauf siegreich beendet, war ein gerechter Krieg.

Es war indessen nicht nur die Blutgier der spanischen »Henker« und »Tiger«,27 die Bolívar als schlagenden Beweis für den barbarischen Zustand der zeitgenössischen Konquistadorennation empfand. Die Spanier, ihre dreihundertjährige Präsenz auf amerikanischem Boden, hielt er auch dort für ein kontinentales Unglück, wo sie nicht, wie während der Konquista und den Befreiungskriegen, als vermeintlich vertierte Soldateska in Erscheinung traten. Als emsiger Leser der philosophes, etwa Montesquieus oder Rousseaus, war ihm das ABC der europäischen Spanienkritik bestens bekannt. Und er teilte die Kritik an dem »Land hinter den Pyrenäen«, an dessen Grenzen, so das Motto der französischen Aufklärung, Afrika begann. Wie beispielsweise Montesquieu, der schon im frühen 18. Jahrhundert die spanischen »Laster und Lächerlichkeiten« auf den Fanatismus der Inquisition, den ehr- und ruhmversessenen, aber stockfaulen Adel und die allenthalben herrschende Kultur- und Geistlosigkeit zurückführte, so zeichnete auch sein venezolanischer Leser das imperiale Mutterland durchweg als anachronistische Karikatur – mit fatalen Folgen für seinen Heimatkontinent: »Wissenschaftliche Spekulationen, Nützlichkeitserwägungen und tugendhaftes Verhalten«, legte er den Spaniern zur Last, »waren Attentate gegen die Tyrannei«.28 Kein Wunder, dass die Laster und Lächerlichkeiten der Madre Patria schließlich auf deren Söhne abgefärbt waren.

Erst in den letzten Jahrzehnten hatten es die intellektuellen Importprodukte aus Frankreich und England geschafft, die hohen geistigen Zollschranken zu überwinden, die die Metropole errichtet hatte. Sie brachten zwar frischen Wind in die stickige Luft der kolonialen Welt, die Hypotheken von drei Jahrhunderten konnten sie indes nicht von heute auf morgen abtragen. Und dazu zählte der Urenkel baskischer Einwanderer auch den Mangel an politischen Erfahrungen. Alle Völker der Erde, meinte er, hätten sich stets selber regiert, entweder unter dem Joch des Despotismus oder dem Banner der Freiheit. Nicht so in Amerika: »Alles war ausländisch auf diesem Boden. Religion, Gesetze, Sitten, Nahrungsmittel, Kleidung kamen aus Europa […]. Wie passive Wesen, beschränkte sich unser Schicksal darauf, gehorsam das Joch zu ertragen, das uns unsere Herren mit Gewalt und Strenge auferlegt hatten.«29 Und was am schlimmsten war: Nur in seltenen Ausnahmefällen hätte es ein Amerikaner zum Vizekönig oder Gobernador gebracht, nur eine Handvoll zu Bischöfen und Erzbischöfen, keiner zum Diplomaten, zu Militärs nur in den unteren Rängen; der kreolische Adel, »ohne echte Privilegien«, sei nicht der Rede wert gewesen, Richter und Finanziers suche man vergebens, selbst Kaufleute habe es kaum gegeben. Wer wollte es den Lateinamerikanern verübeln, wenn sie eine Tyrannei dieses Kalibers endlich abschütteln wollten?

Schon damals, im Januar 1815, als Bolívar seine harsche Anklage gegen das koloniale Mutterland verfasste – auch der zweite Versuch, die Spanier zu vertreiben, war soeben gescheitert –, dürften sich die Klügeren unter seinen Landsleuten gefragt haben, ob das düstere Panorama tatsächlich der historischen Wirklichkeit entsprach. Nicht zuletzt mit Blick auf den eloquenten Rebellengeneral selber. War er nicht einer der reichsten Kreolen Venezuelas, dessen spanisch-baskische Vorfahren, bereits Ende des 16. Jahrhunderts in die Neue Welt gekommen, von Anfang an zur weißen Elite gehört hatten? Nur wenige Jahre im Lande, hatte es ein Sohn des Familien-Pioniers zum Encomendero gebracht, zum wohlhabenden Großgrundbesitzer, der über eine stattliche Zahl von »überantworteten« Indianern und afrikanischen Sklaven verfügte. Zu der prächtigen Hazienda in der Nähe von Caracas, auf der noch der junge Simón aufwachsen sollte, war im Laufe der Jahrhunderte ein opulentes Arsenal wertvoller Immobilien in der Hauptstadt, Plantagen und Silberminen hinzugekommen. Auch politisch gehörten die Urgroßväter des späteren Amerika-Befreiers zu den Säulen des kolonialen Regimes. Der Bolívar-Clan, reich, gebildet und hoch angesehen, brachte Ratsherren, Miliz-Offiziere und Kleriker hervor. Selbst die spanische Adelsmanie färbte, wenn auch schon ziemlich spät, auf die Familie ab. So ließ es sich der Urgroßvater des Libertador väterlicherseits, Don Juan de Bolívar Villegas, nicht nehmen, einen spanischen Adelstitel zu kaufen. Keine Spur also von rebellischen Anwandlungen – ganz im Gegenteil: Als die spanische Krone Mitte des 18. Jahrhunderts die Steuerschraube schmerzhaft überdrehte und einen Aufstand unter den venezolanischen Kreolen provozierte, tat sich ein Onkel Bolívars sogar als königstreuer Hardliner hervor.

Die familiäre Genealogie des prominenten Rebellengenerals ist folglich ziemlich ungeeignet, seine Version der kolonialen Geschichte zu beglaubigen. Weder der junge Simón noch seine stattliche Ahnenreihe hatten jemals unter dem Regiment der spanischen »Henker« zu leiden. Als treue Untertanen der Monarchen in Kastilien hatten seine Vorfahren, die des Vaters und der Mutter, vielmehr selber dazu beigetragen, das koloniale Regiment zu stabilisieren – und sich kräftig daran bereichert. Gehört das Schreckensszenario einer dreihundertjährigen Dauerdespotie, das Bolívar zeichnete, deshalb nur zur politischen Propaganda eines klugen Strategen, der auch die intellektuelle Front als Kampfgebiet erkannte? Natürlich war die Eroberung Amerikas, waren die dreihundert Jahre des iberischen Kolonialismus eine blutige Gewaltherrschaft gewesen. Der De-facto-Genozid an der amerikanischen Urbevölkerung, der schätzungsweise 70 Millionen Menschen, rund 90 Prozent der Urbevölkerung, das Leben gekostet hatte, ließ sich kaum leugnen. Genauso wenig das infame Kapitel der Sklaverei, des Massenimports afrikanischen ›Stückguts‹ (piezas americanas), wie es im zynischen Jargon der Menschenimporteure hieß. Obwohl nur eine Marginalie in den historischen Betrachtungen Bolívars, so darf man ihm doch glauben, dass ihn Umfang und Dauer der kolonialen Gräuel nicht unberührt gelassen haben. Sein wiederholtes Lob des »menschenfreundlichen Bischofs von Chiapas, des Apostels von Amerika, Las Casas«,30 der die Massenschlächterei der amerikanischen Indios in seinem Kurzgefassten Bericht über die Zerstörung der Westindischen Inseln an den Pranger ganz Europas gestellt hatte – dieses Lob des spanischen »Freundes der Menschheit« klang durchaus überzeugend und war völlig berechtigt. Aber stellte nicht gerade der mutige Spanier Las Casas, keineswegs nur ein einsamer Rufer in der Wüste, unter Beweis, dass sich das koloniale Regiment mitnichten auf »Henker« und »Tiger« reduzieren ließ? Und vor allem: Waren die Vorfahren Bolívars, nur wenige Jahrzehnte nach dem Tode Las Casas’ in die Neue Welt gekommen, etwa keine Nutznießer, vielleicht sogar willige Vollstrecker dieses Regimes gewesen?

Ein Zerrbild der historischen Wirklichkeit zeichnete Bolívar auch dort, wo er dem Mutterland anlastete, die gebürtigen Amerikaner, die weißen Kreolen, in einer Art politisch-ökonomischen Apartheid gehalten zu haben. Richtig daran war, dass die Metropole die schwindelerregenden Reichtümer Amerikas, vor allem die riesigen Gold- und Silberströme, pro domo nutzte, also nach Europa schiffte. Zwar blieb nur ein kleiner Teil davon in Spanien – das Gros der Edelmetalle floss in die Kassen europäischer Bankiers, bei denen die spanischen Könige stets hoch verschuldet waren –, die kreolischen Eliten hätten freilich gern mehr davon behalten. Richtig an dem kolonialen Bild, das Bolívar zeichnete, war auch, dass seine kreolischen Vorfahren, wenn sie als Kaufleute reüssieren wollten, nur an der kurzen Leine Spaniens agieren konnten. Denn dort, und nur dort, befand sich das Handelsmonopol, dem sich die Im- und Exporteure jenseits des Atlantiks beugen mussten. Tatsächlich besaß dieses Monopol, von vielen Piraten und Schmugglern umgangen, groteske Dimensionen und schürte die Wut der Amerikaner. Wollte etwa ein Geschäftsmann in Buenos Aires seine Waren nach Europa verkaufen, so konnte er nicht einfach ein Schiff beladen, das vom La Plata direkt zum südspanischen Cádiz segelte. Er war gezwungen, seine Ladung zunächst über Land zu befördern – auf Ochsenkarren oder auf den Schultern indianischer Lastenträger, über hohe Gebirge, über riesige Ebenen und reißende Flüsse, bis an die nördliche Pazifikküste und von dort an die Nordostgestade des Subkontinents. In der Karibik wartete dann ein Konvoi, natürlich ohne besonders festen Fahrplan, der die Ladung in die andalusische Hafenstadt beförderte. Erst von dort aus gelangte die Lieferung an ihren Bestimmungsort. Hatte die Gattin des argentinischen Überseehändlers Brüsseler Spitzen oder Pariser Seide bestellt, dann stand den begehrten Stoffen dieselbe Odyssee bevor. Man versteht, dass die Kreolen das spanische Handelsmonopol verfluchten.

Das enge Korsett, das ihnen die Terms of Trade des Mutterlandes verpasste, schränkte die ökonomische Bewegungsfreiheit der Kreolen zwar empfindlich ein, erlaubte ihnen aber trotzdem satte Gewinne. Schmuggler, Piraten und Korsaren aus England, Frankreich und den Niederlanden dienten als Mittelsmänner und kontrollierten de facto schon im 17. Jahrhundert die transatlantischen Geschäfte. Nicht zu verachten die Einnahmen aus der legalen Binnenwirtschaft: Kreolische Plantagenbesitzer, Kaffeebarone oder Bergwerksmagnaten – noch der junge Simón Bolívar erbte eine Silbermine – dominierten die koloniale Ökonomie, natürlich auf dem Rücken afrikanischer Sklaven und indigener Zwangsarbeiter. Dabei fiel den kreolischen Wirtschaftsaristokraten keineswegs nur die Aufgabe zu, das ökonomische Räderwerk der Kolonie am Laufen zu halten. Weit davon entfernt, sich mit der Rolle eines bloßen Homo faber zu bescheiden, zogen sie auch immer mehr die Fäden der Politik. Schon im frühen 17. Jahrhundert bot ihnen die Krone – der stets notorische Geldmangel machte es möglich – den Kauf einflussreicher Posten in der Kolonialverwaltung an. Der kreolische Geldadel ließ sich nicht zweimal bitten: En masse besetzten die Nachfahren der Konquistapioniere politische und im Laufe der Zeit auch militärische Spitzenpositionen. Etwa in den Audiencias, den obersten Gerichtshöfen, die sowohl juristische als auch administrative und finanzpolitische Kompetenzen besaßen. In dieser Institution, einer Schaltstelle im kolonialen Machtgefüge, lagen Amerikaner und Spanier sogar fast gleichauf: Von 1678 bis 1750 rekrutierte sich knapp die Hälfte der Audiencia-Funktionäre aus den Reihen der Kreolen. Statt einer politischen Statistenrolle, wie Bolívar behauptete, teilten sie sich die Macht mit den Spaniern.

Auch auf anderen kolonialen Spitzenposten, einflussreich und gut dotiert, tummelte sich die kreolische Elite, zum Beispiel in Peru. Dort, in den silberreichen Andenregionen, kontrollierten die königlichen Funktionäre, in enger Allianz mit regionalen und lokalen Magnaten, sogar die koloniale Finanzverwaltung – eine besonders lukrative Pfründe. Selbst die Offiziere, für das Mutterland besonders heikel, rekrutierten sich in ihrer großen Mehrheit aus kreolischen Absolventen der Militärakademien: In der regulären Armee stellten sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts rund 60 Prozent, in den Milizen, einer schlagkräftigen Paralleltruppe zur Verteidigung entlegener Grenzen und zur Aufstandsbekämpfung, brachten es die gebürtigen Amerikaner sogar auf satte 90 Prozent des militärischen Führungspersonals. Gerade dieses Beispiel illustriert, dass Bolívars Dauerlamento über den marginalen Status der Kreolen die Realitäten kräftig verzerrte. Die Historiker sprechen deshalb zu Recht von einem compromiso colonial, einer mal mehr, mal weniger austarierten Machtbalance zwischen den Funktionären der Krone und den einheimischen Eliten. Im Zweifelsfall schlug dabei das Pendel eher für die Kreolen aus, allein schon wegen der demographischen Gesetze: Ein Jahrzehnt vor Ausbruch der Unabhängigkeitskriege standen den rund 3,2 Millionen weißen Amerikanern nur 30.000 Spanier aus dem Mutterland gegenüber. Der koloniale Kompromiss, obgleich von der königlichen Bürokratie nur zähneknirschend akzeptiert, entsprach deshalb dem ABC politischer Vernunft. Auch wenn der Abstammungsdünkel der gebürtigen Spanier ihre amerikanischen Nachfahren verbitterte und sie in der sozialen und kulturellen Hierarchie auf den zweiten Platz verwies, verband beide Gruppen doch ein elementares Überlebensinteresse. Ihnen stand eine riesige Bevölkerungsmehrheit gegenüber, rund 80 Prozent, die aus Indios, Sklaven und Mestizen bestand. Ein rassisches und soziales Pulverfass, dass jeden Augenblick explodieren konnte – nicht zuletzt deshalb, weil der wachsende Einfluss der Kreolen die soziale Misere der bettelarmen Unterschichten, Opfer von Klasse und Rasse, noch verschärfte. Hatten etwa die spanischen Indianerschutzgesetze, unter anderem das Werk des von Bolívar zu Recht gelobten Las Casas, das bittere Los der alten Amerikaner wenigstens hier und da gelindert, agierten die Söhne und Enkel der Konquistadoren noch skrupelloser: Steuern, Abgaben und Zwangsarbeit erreichten ungeahnte Höhen.

Die passive Tyrannei, unter der die Kreolen, so die Version ihres prominentesten Repräsentanten, dreihundert Jahre zu leiden hatten, war folglich eine, an der sie selber aktiv beteiligt waren. Dennoch entsprach das Zerrbild, das Bolívar zeichnete, insofern der Realität, als die skizzierte Machtbalance Mitte des 18. Jahrhunderts zu Ende ging. Erst jetzt, nach über zweihundert Jahren spanisch-kreolischer Doppelherrschaft, versuchte das Mutterland, den kolonialen Status quo ante wiederherzustellen. Der Grund: In Spanien saßen inzwischen nicht mehr die Habsburger auf dem Thron, sondern, nach einem langen und blutigen Erbfolgekrieg, seit 1714 die Bourbonen. Anders als die Vorgängerdynastie, die die Regionen auf der Halbinsel und die überseeischen Vizekönigreiche an der langen Leine regiert hatte, zogen die Zentralisten aus Frankreich die politischen Zügel drastisch an. Etwa ab 1750 trat an die Stelle des alten compromiso colonial eine rigorose desamericanización der Kolonialadministration. Die Zahlen, etwa in den einflussreichen Audiencias, sprechen eine klare Sprache: Bis zum Vorabend der Unabhängigkeitskriege war der Anteil amerikanischer Funktionäre von knapp der Hälfte auf ein karges Fünftel zusammengeschrumpft – eine offene Provokation der Kreolen. Der neue Herr-im-Hause-Standpunkt der Bourbonen setzte den Amerikanern nicht nur den Stuhl vor die Tür; gleichzeitig zogen die Herrscher auf der fernen Halbinsel die Steuerschraube schmerzhaft an: zwischen 1780 und 1810 um rund 150 Prozent. Kein Wunder, dass es in den Reihen der Kreolen kräftig rumorte.

Dennoch sollte es noch einige Jahrzehnte dauern, bis sich Ärger und Wut in eine revolutionäre Stimmung verwandelten. Denn auch die Krone, wiewohl arrogant und ungeschickt, zeigte sich bemüht, den Bogen nicht zu überspannen. Auf die Peitsche, den Rauswurf aus den kolonialen Institutionen und den fiskalischen Exorzismus, folgte das Zuckerbrot. Das spanische Handelsmonopol, sowieso seit Langem eine bloße Staffage, wurde abgeschafft, die Zollschranken gesenkt und der interkontinentale Handel erlaubt. Eine Zeit lang durften die Händler in Buenos Aires oder in der Karibik ihre Produkte sogar direkt an Geschäftspartner in Nordamerika, Frankreich oder England verkaufen – eine kleine Revolution mit durchaus großen Folgen: Die Warenströme über den Atlantik vervielfachten sich. Die Profiteure dieser Hausse, wiewohl allesamt Amerikaner, waren jedoch längst in recht heterogene, hier und da sogar antagonistische Gruppen zerfallen. Etwa in Argentinien, wo die unterschiedlichen Interessen der Handelsbourgeoisie von Buenos Aires und den Viehzüchtern im riesigen Hinterland offen kollidierten. Ähnliche Interessenunterschiede trennten die kreolischen Eliten in Lima, deren Schiffe den Pazifik dominierten, von ihren ›Klassenbrüdern‹ außerhalb der Andenmetropole. Der gleichsam natürliche Gegensatz, hier Kreolen, dort Spanier, entpuppte sich vielerorts als Fiktion.

Ging diese Gleichung schon ökonomisch nicht auf, so widersprach sie vor allem politisch den Grundregeln des kolonialen Arrangements. Denn trotz aller Rivalitäten zwischen der weißen Oberschicht Amerikas und dem Mutterland einte beide die Furcht vor dem Pueblo – vor jener überwältigenden Bevölkerungsmehrheit von Indios, Sklaven und Mulatten, auf deren Schultern das koloniale System seit eh und je ruhte. Wie begründet diese Furcht war, zeigte sich 1780 in Peru. Eine bewaffnete Rebellion unter Führung von Túpac Amaru, einem Nachfahren der alten Inkadynastie, versetzte Spanier und Kreolen gleichermaßen in Angst und Schrecken. Symptomatischerweise fiel der Startschuss zum Aufstand während einer Zeit, als sich die Wirtschaft des Vizekönigreichs auf einem konjunkturellen Höhepunkt befand. Symptomatisch ist der Zeitpunkt gleich in doppelter Weise: An der armen Landbevölkerung, in ihrer Mehrheit Indios und Mestizen, war der Aufschwung nicht nur vorbeigegangen; der kreolische Druck auf die indianischen Gemeinschaftsländereien hatte die Ausbeutungsspirale sogar noch beschleunigt. Irritierend auch, vor allem für die weißen Amerikaner, die ideologische Botschaft des Inka-Enkels. Nicht unter Berufung auf seine Vorfahren, die alten Sonnenkönige, rief er seine Anhänger zu den Waffen, sondern im Namen des spanischen Königs und »unserer heiligen katholischen Religion«. Im Namen derselben Institutionen wurde die Rebellion, durchaus eine Art Präludium der Unabhängigkeit, drei Jahre später, just im Geburtsjahr Simón Bolívars, blutig niedergeschlagen – zur großen Erleichterung von Spaniern und Kreolen.

Trotz der Treue des Rebellenführers zu Thron und Altar und trotz des Schulterschlusses der weißen Eliten gegen ihn blieb aufmerksamen Beobachtern nicht verborgen, dass die Ereignisse eine kulturelle Zäsur markierten. In seinen Ansprachen und Proklamationen hatte Túpac Amaru von »Landsleuten« und »Peruanern« gesprochen, Gemeinschaftsvokabeln, mit denen er Indios, Mestizen, Zambos (»Mischlinge« aus Schwarzen und Indianern) und sogar Kreolen vereinte. Nicht aber die Spanier, die als »Ausländer« oder »Europäer« firmierten. Wenn sich schon ein prominenter Indio ›national‹ gerierte, so dürften sich die klügeren Zeugen der Ereignisse gefragt haben: Wie war es dann erst um die Kreolen bestellt? Fühlten sich die Nachfahren der Konquistadoren, die meisten von ihnen mit einer amerikanischen Genealogie von zehn, fünfzehn oder zwanzig Generationen, nicht längst als Amerikaner, vielleicht sogar schon als Peruaner, Chilenen oder Venezolaner? Tatsächlich lagen die kulturellen Unterschiede zwischen einem königlichen Funktionär aus Madrid und einem Hazienda-Besitzer in Venezuela, etwa Bolívars Vater und Großvater, auf der Hand – trotz aller Interessen, die beide Gruppen einte. Dafür sorgten schon die geographisch-klimatischen Bedingungen, auch die Koexistenz und die Vermischung verschiedenster Ethnien, vor allem aber die politische Diskriminierung durch die Bourbonen. Als Alexander von Humboldt Ende des 18. Jahrhunderts seine berühmte Amerikareise begann, blieben ihm diese Gärstoffe der künftigen Unabhängigkeit nicht verborgen. Der deutsche Forschungsreisende registrierte selbst solche Gefühle, die sich als embryonales Nationalbewusstsein deuten ließen. Das konnte natürlich gar nicht anders sein; schließlich erstreckte sich der Subkontinent über Tausende von Kilometern, umfasste unterschiedlichste Klimazonen und verfügte mit seinen Vizekönigreichen und Capitanías Generales bereits über Verwaltungsgrenzen, die regionale Wir-Gefühle und kulturelle Differenzen erzeugten. Dabei waren diese Gefühle, wie Benedict Anderson schreibt, schon damals stärker als in weiten Teilen Europas.31 Die Lösung dieses »Rätsels«, vor allem aber die große »Opferbereitschaft seitens der wohlhabenden Klassen«, führt der Nationalismusforscher deshalb zu einem Gutteil auf die markanten Besonderheiten des spanischen Kolonialismus zurück. Nämlich auf die »verblüffende Tatsache«, dass die neuen Republiken weitgehend mit den kolonialen Verwaltungseinheiten übereinstimmten. Wie hoch diese Grenzen bereits waren, sollte Bolívar, der militärische Befreier von fünf ›Nationen‹, besonders schmerzhaft erfahren.

Dennoch hätte der kulturelle Nationalismus, in seinen kontinentalen oder regionalen Varianten, kaum ausgereicht, das koloniale Gebäude zu erschüttern. Auch die politischen Sprengsätze, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in Nordamerika und Frankreich explodierten, einschließlich der ideologischen Druckwellen, die von diesen Ereignissen nach Südamerika gelangten, hielten sich in Grenzen. Die Unabhängigkeit der englischen Kolonien im Norden – die offizielle Proklamation erfolgte 1783, im Geburtsjahr Simón Bolívars – und die Französische Revolution von 1789 trafen südlich des Río Grande auf durchaus gemischte Gefühle. Die Furcht der weißen Eliten vor ihrem Dritten Stand, dem Heer der ethnischen und sozialen Unterklassen, wurde vor allem von den Pariser Ereignissen genährt. Obwohl auch die nordamerikanische Unabhängigkeit in Buenos Aires, Lima oder Caracas nur auf verhaltenen Enthusiasmus traf – noch Bolívar warnte nachdrücklich davor, das politische System der großen »Schwesternation« im Norden zu kopieren –, formulierte Francisco Miranda, der Pionier der venezolanischen emancipación, doch eine Art Common Sense der Kreolen: »Zwei große Beispiele haben wir vor Augen«, so der spätere Gegenspieler Bolívars 1799, »die [Nord-] Amerikanische Revolution und die Französische. Lasst uns auf diskrete Weise die erste imitieren und geben wir Acht, die fatalen Folgen der zweiten zu vermeiden.«32

Für die überwiegend königstreuen Zeitgenossen Mirandas verkörperte der Pariser Jakobinerpöbel die Negation aller politischen und sozialen Hierarchien, die sie um jeden Preis erhalten wollten. Ein südamerikanischer Robespierre oder Danton – davor mochte sie der Allmächtige bewahren. Ein berühmter Satz Thomas Paines sprach ihnen jedoch aus dem Herzen: »Es liegt etwas Absurdes in der Annahme«, hatte der Autor des Common Sense 1776 geschrieben, »dass ein Kontinent auf Dauer von einer Insel regiert werden kann.«33 Wer wollte bestreiten, dass die Verhältnisse im Falle der spanischen Halbinsel genauso absurd anmuteten, wenn nicht sogar noch wesentlich absurder? Schließlich lagen die südamerikanischen Kolonien an den Fesseln eines Mutterlandes, das im Vergleich zum fortschrittlichen England an Rückschritt und Dekadenz kaum zu überbieten und dessen imperialer Zenit längst überschritten war. Im Übrigen konnten sich die Kreolen selber davon überzeugen, dass die Karten auch in Europa längst neu gemischt waren. Als Spanien 1796 mit seinem alten Rivalen England, dessen Flotte bereits zwei Jahrhunderte zuvor (1588) die »unbesiegbare Armada« der Habsburger versenkt hatte, erneut in einen Krieg geriet, blockierten die Briten kurzerhand den Amerikahandel. Der ökonomische Frühling, der durch die bourbonischen Reformen gerade erst begonnen hatte, schien dahin. Die neuen Herren der Weltmeere, die, etwa in der Karibik, längst am kolonialen Geschäft beteiligt waren, sprangen jedoch selber in die Bresche. Die Palette avancierter Produkte aus London oder Sheffield, die nun ungehindert in die Neue Welt gelangten, trieb die spanischen Überseehändler in den Ruin und enthielt obendrein eine kulturelle Botschaft: die haushohe Überlegenheit der künftigen Industrienation, gegen die sich das spanische Mutterland wie ein anachronistisches Gebilde ausnahm. Konnte man es dem späteren Amerika-Befreier verdenken, wenn er in England den ökonomischen Retter Südamerikas sah?