19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jonathan Simonelli baut für einen Filmdreh in England den Anker der Titanic nach. Nebenher verfolgt der Requisitenbauer einen geheimen Plan: Eine alte japanische Pistole geriet in seine Hände, in deren Griff das freizügige Foto einer Frau eingearbeitet ist, ein «Sweetheart-Grip» – Soldaten schmückten ihre Waffen so mit Bildern ihrer Freundinnen. Simonelli wird viel Geld für das Stück geboten. Das könnte er brauchen, denn die Geschäfte laufen nicht gut; und es geht noch um viel mehr: Simonellis Familie ist zerbrochen, mit dem Erlös könnte er seiner Tochter helfen und ihre Achtung zurückgewinnen. Erst als Simonelli nach England reist, die Pistole im Requisitenkoffer geschmuggelt, bemerkt er, dass noch andere, viel mächtigere und gefährlichere Parteien ebenfalls ihre Hände im Spiel haben. Simonelli wird klar, worauf er sich eingelassen hat. Aber nicht, wie er wieder herauskommt. Ein Roman über einen Mann, einen Meister der Täuschung, der um seine Würde kämpft. Der nur eine winzige Chance hat, aber es einmal richtig machen möchte, als Vater, als Mensch – erzählt in der aufregenden Sprache Denis Pfabes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

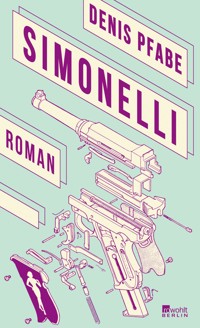

Denis Pfabe

Simonelli

Roman

Über dieses Buch

Jonathan Simonelli baut für einen Filmdreh in England den Anker der «Titanic» nach. Nebenher verfolgt der Requisitenbauer einen geheimen Plan: Eine alte japanische Pistole geriet in seine Hände, in deren Griff das freizügige Foto einer Frau eingearbeitet ist, ein «Sweetheart-Grip» – Soldaten schmückten ihre Waffen so mit Bildern ihrer Freundinnen. Gleich von zwei Seiten wird Simonelli viel Geld für das Stück geboten. Das könnte er brauchen, denn die Geschäfte laufen nicht gut; und es geht noch um viel mehr: Simonelli hat eine Tochter, die er kaum kennt, und er hofft, irgendwann ihre Achtung zurückzugewinnen. Doch der eine Interessent ist der alte Chef eines Yakuza-Clans, und er ist überzeugt, dass das Bild seine Mutter zeigt, während sein Konkurrent glaubt, dass die Pistole dem üblen Weltkriegsgeneral Yamashita gehörte. Simonelli wird klar, worauf er sich eingelassen hat. Aber nicht, wie er wieder herauskommt.

Ein Roman über einen Mann, einen Meister der Täuschung, der um seine Würde kämpft. Der nur eine winzige Chance hat, aber es einmal richtig machen möchte, als Vater, als Mensch – erzählt in der aufregenden Sprache Denis Pfabes.

Vita

Denis Pfabe, geboren 1986 in Bonn, ist gelernter Kaufmann im Einzelhandel und studierte Medienkommunikation und Journalismus in Köln. Er ist Absolvent der Bayerischen Akademie des Schreibens, war Stipendiat der Autorenwerkstatt Prosa am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt das Arbeitsstipendium der Kunststiftung NRW. Denis Pfabe lebt in Bonn und fährt drei Tage die Woche Gabelstapler in einem Baumarkt. Sein hochgelobter Debütroman «Der Tag endet mit dem Licht» erschien 2018.

Impressum

Die Arbeit des Autors an diesem Roman wurde gefördert von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen sowie durch ein Arbeitsstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung CSA-Archive/iStock

ISBN 978-3-644-00859-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Failure is always an option.»

Adam Savage

Eine Stunde bevor das Publikum dabei zuschauen würde, wie der Mann von den Pferdehufen zertrampelt wurde, klarte der Himmel auf. Noch immer strömten so viele Menschen in Richtung der Halesowen Road, wo die Filmproduktion die Tribünen aufgebaut hatte, dass es in den Seitenstraßen bald voll wurde und kein Auto mehr durchkam. Es war wie früher bei den traditionellen Maiumzügen; eine kleine Dorfparade, bei der maximal ein oder zwei Streifenwagen aus der Nachbargemeinde abkommandiert wurden und die Beamten mit heruntergekurbelten Fenstern in den Sitzen hingen und den Kindern zuwinkten, die mit Fingerpistolen auf die Fahrzeugreifen zielten und Bang-Bang riefen.

Es war warm und fast windstill. Das wurde am häufigsten genannt, wenn sich die Leute später erinnerten, wenn sie über den Tag sprachen, an dem der berühmte Anker der RMS Titanic an seinen Geburtsort in Netherton, England, zurückkehren sollte. Ein Freitagnachmittag, warm und ohne Wind.

Der Junge erkannte niemanden, während er versuchte, sich unbemerkt an den Erwachsenen vorbeizuschlängeln, die über die schmalen Gehsteige eilten. Hauptsächlich Leute aus den benachbarten Dörfern. Keiner von denen kannte seine Eltern. Die Märzluft war von einer Aufgeregtheit erfasst, die er sonst nur die wenigen Male erlebt hatte, als sein Vater ihn ins Stadion mitgenommen hatte. Die Stimmung, die von großen Menschenmengen ausging, löste etwas in ihm aus, von dem er nicht klar sagen konnte, ob es Furcht oder Vorfreude war. Manche der Leute trugen ihre Sonntagskleidung, da waren aber auch viele in Trainingsanzügen, wie auf dem Weg in den Pub. Alle hatten es eilig. Noch bevor die Menge an der Ecke Darby Road die Absperrungen zur Halesowen erreichte, hallten die Paukenschläge der Kapelle von den Backsteinfassaden der engen Gasse und mischten sich mit dem Gemurmel und dem schrillen Gelächter um ihn herum. Immer wieder hektische Blicke nach der Zeit, es wurde geschoben und gerempelt. Der Wagen mit dem Anker wurde für drei Uhr erwartet. Der Junge ließ alles auf sich wirken, sog es auf und dachte ein ums andere Mal, dass er es sich nie verziehen hätte, wenn er das hier aufgrund seines Hausarrests verpasst hätte.

An der Ecke Halesowen kam die Menge zum Stehen. Die Straße war abgesperrt. Jemand trat dem Jungen auf den Fuß. Die Leute rochen schlecht. Immer wieder spielte die Kapelle kurz ihr Lied an und verstummte dann wieder. Sie waren noch dabei, Aufstellung zu nehmen, vielleicht bekamen sie Anweisungen von den Filmleuten. Das waren nur Proben, dachte der Junge und versuchte, zwischen den Leuten hindurchzugucken, zu sehen, wie weit er noch von den Absperrungen, hinter denen die Dreharbeiten stattfinden würden, entfernt war.

In der Schule hatten Zettel ausgehangen. Ein historischer Umzug, die Leute aus dem Dorf waren eingeladen. Es würden dort Aufnahmen für einen Film zum hundertjährigen Jubiläum des Titanic-Ankers stattfinden. Mit Erscheinen würde man sich einverstanden erklären, auch gefilmt zu werden.

Jedes Kind in Netherton kannte die Titanic-Geschichte. Sie hatten sie von ihren Vätern und Großvätern erzählt bekommen. Sogar in der Schule wurde es besprochen. Ein Stück Zeitgeschichte, hier bei ihnen in schweißtreibender Handarbeit hergestellt; der Anker der weltberühmten RMS Titanic. Jetzt also ein Film, hundert Jahre, nachdem der Anker bei der Jungfernfahrt zusammen mit dem Luxusdampfer auf den Grund des Ozeans gesunken war. Sechzehn Tonnen weltberühmter Stahl, der seit fast einem Jahrhundert auf dem Meeresboden vom Salzwasser zersetzt wurde. Nun würde er zurückkehren, ein für den Film hergestelltes Duplikat, das der Region als Denkmal überlassen werden sollte. Er würde auf einem Stück Rasen vor der Townhall aufgestellt werden, hier in Netherton, ihrem kleinen Dorf in den Hügeln, wo die Kinder noch nicht mal schwimmen lernten.

Kleinkinder auf den Schultern ihrer Väter. Es war untypisch warm. Windstill und sonnig. Der Junge schwitzte unter seiner Jacke. Waren die Tage sonst noch grau und von starken Böen begleitet, die sich über die Hügelketten der Midlands schoben und Regen brachten, klarte es an diesem Tag überraschend auf. Es war ein Geschenk. Die Filmemacher brachten Trubel und Abwechslung in die für die Parade geschmückten Straßen, und dafür wurden sie mit ausreichend Licht und perfekten Konditionen für ihre Dreharbeiten belohnt. Gefilmt wurde an gleich zwei Orten, so hatte es auf dem Zettel gestanden, den einige in der Menge um ihn herum in Manteltaschen bei sich trugen und immer wieder beim Warten herauskramten, um unsichere Blicke darauf zu werfen.

Der Anker sollte wie damals mit einem Pferdegespann zu seinem Ziel gebracht werden, und die zwanzig Shire-Pferde würden auf dem Stück gleich hinter der Tribüne Anlauf nehmen müssen, um die vier ansteigenden Meilen vom alten Marktplatz hinauf zum jetzigen Zentrum zu schaffen. Der Junge hatte sich über Schleichwege vom Elternhaus entfernt. Jetzt steckte er in der Menschenmenge fest und konnte nichts mehr um sich herum erkennen außer den Rücken der Erwachsenen, die sich auf die Absperrgitter zuschoben. Stimmengewirr und Gelächter, schweres Frauenparfüm, abgetragene Sonntagshosen und der kotzeähnliche Geruch gebrannter Mandeln lagen in der Luft. Eine Frau beschwerte sich, dass jetzt sicher schon alles voll sei auf den Tribünen. Sie trug einen Hut und war betrunken. Sie sagte es zu sich selbst, den zerknüllten Zettel in der Faust.

Hinter den Absperrgittern löste sich das Gedränge auf. Die Tribünen standen kurz vor dem Dorfeingang am Ende der Landstraße. Von den obersten Plätzen konnte man weit über die Hügelketten blicken, bis hinüber nach Dudley.

Die Leute mussten warten. Die Väter bedienten sich an den Freibierständen, wo die Aushilfen, die die Produktionsfirma angeheuert hatte, nervös wurden, da die Biervorräte so rasant schwanden. Die allgemeine Aufgeregtheit vor den Absperrungen war einer bräsigen Langeweile gewichen. Noch konnte man die breite Hauptstraße überqueren und zwischen den Absperrgittern die Fahrbahn kreuzen. Der Wagen verspätete sich. Abgesehen von den paar Filmleuten und dem Schwenkkran, auf dem eine Kamera montiert war, gab es nichts, was diesen Nachmittag von einem der alljährlichen Prunkumzüge der Dorfclubs unterschied; gegen Mittag würden alle besoffen sein, und eine Menge Müll würde auf der Straße zurückbleiben. Vielleicht gab es eine Schlägerei, von der tags darauf keiner mehr wissen würde, wer sie angezettelt hatte.

Sie verteilten Heliumballons, die an Kleinkinderarme und die Griffe von Kinderwagen geknotet wurden. Die Leute auf den Tribünen zogen ihre Jacken aus, schirmten mit den Händen die Augen gegen die Sonne ab, während sie immer wieder nach dem Gespann Ausschau hielten. Die bunten Ballons schwebten reglos über ihren Köpfen im windstillen Märznachmittag. Sie wirkten gespenstisch in ihrer Bewegungslosigkeit, wie lauernde Gedanken an etwas Böses – eine Vorahnung.

Die Sonne und der künstliche Jubel für die Kameras der Filmcrew. Man schickte die Blaskapelle die Straße rauf und wieder runter, übte mit den Leuten das Applaudieren auf Kommando. Der Kameraarm bewegte sich ein paar Mal sirrend über die Menge. In den Tagen danach, wenn die Leute über die Vorfälle an diesem Nachmittag sprechen würden, würde es merkwürdig klingen, wenn sie die Umstände aufzählen würden. Es würde sich für sie selbst wie eine Lüge anhören, obwohl sie alles mit eigenen Augen gesehen hatten. Der Junge hielt seine Jacke in der Hand und musste dringend pinkeln.

Im Schatten der Tribüne, ein wenig abseits, hingen ein paar Jungs aus seiner Schule herum. Sie rauchten Zigaretten und hatten Freibier aufgetrieben. Sie ließen die Kippen und Becher herumgehen und redeten über das, was sie sahen, ohne sich beeindruckt zu zeigen. Auch wenn ihnen weder das eine noch das andere schmeckte, nahmen sie immer wieder männliche Schlucke vom schalen Bier.

«Humsworth, was ist eigentlich mit deinem Hausarrest?»

Der Junge versuchte, einen Rauchkringel zu blasen.

«Scheiß ich drauf!»

«Da scheißt er drauf, sagt er.»

«Und was, wenn dich hier einer sieht?»

«Die sind alle drüben beim Park und warten da auf den Wagen, und wenn schon, scheiß ich auch drauf.»

«Da scheißt er auch drauf!»

Die Jungs saßen auf dem verschraubten Stahlgestänge unter der Tribüne und hörten, wie die Kapelle ihr Lied anstimmte und loslief, nur um kurz darauf wieder aufzuhören. Einer der Jungen ließ zwischen zwei Zigarettenzügen einen Flatschen Spucke auf den Boden fallen.

«Wetten, der Kran mit der Kamera da drauf kostet eine Million?»

Das Filmteam machte Aufnahmen von der Kapelle. Sie ließen die Gruppe immer wieder neu Aufstellung nehmen und das Stück vor den Tribünen entlanglaufen. Der Mann mit dem Megaphon wies die Menge an, der Kapelle zuzujubeln. Auf Kommando sollten sie winken, dann klatschen. Proben für den Ernstfall. Das Freibier würde bald leer sein.

Das Team hatte nur diese eine Chance. Keine Wiederholungen, keine Proben. Der Wagen würde vorbeifahren, ohne anzuhalten. Sie brachten alles auf Position, gaben der Kapelle das Zeichen, und die Leute begannen zu jubeln.

Der Junge pisste gegen eine Bretterwand. Über ihm das Ächzen der Metallplatten. Er war tiefer in die Tribüne geklettert, um einen Platz zu finden, an dem ihn niemand sehen konnte. Er hörte, wie die Leute auf den Stahltraversen sich von ihren Plätzen erhoben. Die Pferde waren wohl bereits in Sichtweite. Der Junge spannte die Muskeln noch stärker an, als von der anderen Seite etwas hart gegen die Wand schlug, gegen die sein Urin zischte. Er konnte hinter den nicht ganz bis zum Boden reichenden Brettern die Schuhe eines Mannes erkennen, dann, nach einem weiteren Stoß gegen die Wand, ein zweites Paar Füße. Zwei Männerstimmen, die jedoch im nun losgehenden Jubel über ihnen untergingen. Er knöpfte die Hose zu und wich ein Stück zurück, um besser unter den Brettern hindurchzuschauen.

Ein weißer Stoffsack, nicht größer als eine Handtasche, fiel zwischen den beiden Männern zu Boden. Auf ihn waren Zeichen gedruckt, die er nicht entziffern konnte. Einer der Männer bückte sich danach, und auch der Junge ging in die Knie, um besser sehen zu können. Mit einer Hand hob der Mann langsam den kleinen Beutel vom Boden auf, in der anderen hielt er ein Messer. Der Jubel über ihnen nahm zu, er hörte das Knacken des Megaphons, doch er achtete gar nicht auf die Worte, die folgten, zu sehr war er darauf konzentriert, was als Nächstes geschehen würde. Er schlich zum Ende der Bretterwand, wo er beide Männer sehen konnte. Der eine hielt den Beutel noch in der Hand. Auf der Straße ertönte aus dem Megaphon ein unverständliches Kommando. Die beiden standen sich ganz ruhig gegenüber. Mit einem Paukenschlag begann die Kapelle erneut zu spielen, und diesmal in voller Lautstärke. Der Mann, der den Beutel fallen gelassen hatte, nutzte den Moment der Irritation und trat dem anderen mit voller Wucht gegen das Knie. Der sackte mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Die Musik dröhnte durch die Metallgitter, und der Junge stand bloß da und sah zu, wie die Männer nun um den Beutel rangen, wie Kinder, die sich um ein Spielzeug stritten, bloß, dass eine Klinge involviert war. Die beiden stießen gegen die Querstangen, die Gesichter im Lärm zu Fratzen verzerrt. Der mit dem Messer sackte erneut auf die Knie. Blitzschnell löste sich der andere von ihm und rannte, mit dem Beutel in der Hand, zwischen den Metallstangen hindurch zum Ende der Tribüne.

Ein weiteres Geräusch drang nun durch die Musik, ein hartes Getrappel. Der Wagen, er musste schon ganz nah sein, der Junge konnte hören, wie das Schlagen der Hufe auf den Asphalt der Halesowen Road sich näherte.

Der Mann am Boden sah den Jungen nur ausdruckslos an. Er war hinter den Brettern hervorgekommen und stand schutzlos vor ihm. Für einen Moment sahen sie sich in die Augen. Dann zog der Kerl sich an einer der Streben nach oben und stolperte dem anderen hinterher. Alles ging so schnell, und ohne darüber nachzudenken, folgte der Junge ihm. Am Ende der Tribüne angekommen, sah er nur noch, wie der Mann sich durch die Absperrungen schob, auf die Straße taumelte und stürzte.

Ein hektisches Trappeln auf dem Asphalt der Bundesstraße. Die Pferde, die vor wenigen Augenblicken erst noch am Horizont auszumachen waren, preschen am Kameramann vorbei. Drei Männer sind es auf dem hölzernen Karren. Zwei fahren hinten mit, eine Hand jeweils auf den tonnenschweren Anker gestützt, als könnte sie so im Notfall etwas ausrichten. Der Dritte vorn, im Kostüm eines Kutschers, die Leinen des absurd langen Geschirrs fest in den Fäusten. Die Kraft von zwanzig Tieren zerrt an den Riemen. Die knarrenden Holzräder und das Schlagen von vierzig Paar Hufen, ein höllischer Lärm. Die beiden Männer hinten beim Anker in Drillichhosen und Baumwollhemden, die Kluft der Arbeiter, die vor hundert Jahren am Dampfhammer gestanden hatten. Begleitet vom harten Getrappel der Hufe schauen sie starr nach vorn, nicht etwa auf die Köpfe der Pferde, deren Mähne im Wind flattert, oder auf den Hügel vor ihnen – ihr Blick ist auf einen unbestimmten Punkt in der Zukunft gerichtet. Sie sind aus der Zeit gefallen. Vor Entschlossenheit strotzend rasen sie dahin, auf dem alten Holzkarren, der unter seiner tonnenschweren Last ächzt.

Der weiße Anker so gleißend hell in der Mittagssonne, die Buchstaben dunkel auf dem weiß gestrichenen Stahl: HINGLEY. NETHERTON. Eine der Kameras wurde seitlich am Wagen befestigt, der Bildausschnitt zeigt die rotierenden Speichen der Holzräder und die auf den Boden stampfenden, wütenden Schritte der Pferde. Der Kamerakran fährt in die Höhe, während der Wagen die sanfte Kurve am Ende der Felder entlangprescht und nochmals an Fahrt aufnimmt, als er auf die Tribünen zusteuert. Er ist viel zu schnell. Es ist unmöglich, ein mit solch einem Gewicht beladener Wagen kann niemals so schnell sein.

Nur ein paar wilde Funksprüche plärren durch die Funkgeräte der Crew.

«Zuschauer auf der Fahrbahn! Zuschauer auf der Fahrbahn!»

Der Mann im Kutscherkostüm hatte keine Chance gehabt.

Staub und Dreck und Patina; ein auf den ersten Blick hässlicher Gegenstand. Die Pistole steckte in einem Leinensack. Jonathan Simonelli hatte schon Schlimmeres gesehen. Nichts, was man nicht restaurieren könnte oder zumindest so weit aufarbeiten, dass das Stück ansehnlich genug für eine Nahaufnahme werden würde. Die Waffe war klein, dennoch klobig, und wog für ihre Größe verhältnismäßig schwer in der Hand. Es war ein Gegenstand, dem keine natürliche Balance innewohnte. Die japanische Pistole lag vor ihm auf dem Küchentisch. Er wandte sich erneut dem Bildschirm zu. Er wusste, mit seiner Antwort würde sich ein Ausweg öffnen. Simonelli spürte ein kaltes Beben unter der Haut, als er die E-Mail von Ali Toy erneut las.

Seitlich unter dem Schlitten befanden sich die drei ins Metall geprägten japanischen Schriftzeichen, die auf die Schmiede von Kijirō Nambu hinwiesen. So viel hatte Simonelli bereits herausfinden können. Er kratzte mit den Fingernägeln ein wenig Dreck vom Stahl, wischte über das Griffstück. Die eine Seite der hölzernen Griffschalen war durch Kunststoff ersetzt worden, der mit der Zeit trüb geworden war. Er ließ etwas Spucke darauf tropfen, rieb mit dem Ärmel darüber, bis die Umrisse der Figur zum Vorschein kamen. Ausgeblichen und über die Jahre hinweg ganz blass geworden: Der Kamera den nackten Rücken zugekehrt, wandte die Frau auf der Fotografie den Blick über die Schulter. Es war, als gälte ihr selbstgefälliges Lächeln ganz ihm. Als forderte sie Simonelli heraus.

Er begann zu tippen. Ja, er wäre gewillt, die Waffe zu verkaufen. Er hatte sich lediglich auf sein Gespür verlassen. Jonathan Simonelli zündete sich in seiner Küche eine Zigarette an und fühlte sich wie ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat.

Er hatte lange seinen Keller durchsucht, ohne etwas zu finden, mit dem er seinen Kater anständig begraben konnte. Er schaltete das Kellerlicht wieder aus. Im Dunkeln konzentrierte er sich auf das Dröhnen in seinem Kopf, den leichten Schwindel. Er würde noch fahren können. Er war schließlich auch schon hergefahren, so betrunken war er nicht. Und wenn schon, scheiß drauf. Die Transportbox stand noch hinten im Lieferwagen. Er hätte nicht mehr als ein in OP-Laken gewickeltes Bündel erkannt. Als er die Kiste auf der Ladefläche abgestellt hatte, vermied er es dennoch hineinzuschauen.

Er fuhr schnell und ohne sich später an irgendetwas auf dem Weg zu erinnern. Die Bäume auf Henris Grundstück rauschten. Der Sturm tobte, immer wieder drückten Böen das Gras platt. Der Alte kam nickend auf ihn zu, und Simonelli sagte, ohne darüber nachzudenken, er sei jetzt da. Der Wind riss seine Worte mit, weshalb es ihm vorkam, als hätte er zu sich selbst gesprochen. Er ging gerade und aufrecht, wie jemand, der eine Aufgabe hatte.

Beide Männer waren zunächst nicht stehen geblieben, hatten nur ihre Schritte verlangsamt, als sie aufeinander zugingen, Henri paffte an seiner Zigarre, deren im Wind aufglühende Spitze wenig Asche bildete. Er blieb als Erstes stehen.

«Ja», begann er nur und machte eine Bewegung mit seinem Arm, als wollte er Simonelli an der Schulter berühren. Auf halbem Weg überlegte er es sich anders, und seine Hand wanderte zum Zigarrenstummel zwischen seinen Lippen. Er hatte es gleich bemerkt, ignorierte aber, wie betrunken Simonelli war.

«Wo ist der Kater?», fragte er nur.

«Im Wagen. Ich brauche etwas, in das ich ihn hineinlegen kann.»

Henri machte eine Bewegung mit dem Kopf, weder Nicken noch Kopfschütteln, sagte, er müsse nachschauen und er wolle ihn wissen lassen, dass es ihm leidtue, er wisse schon, schöne Scheiße, ja.

Simonelli hatte den Blick auf den Schuppen neben dem Teich gerichtet und sah ihm nun zum ersten Mal ins Gesicht. Unter den wilden Brauen erkannte er, dass die Augen des Alten wässrig waren. In zwanzig Jahren hatte er seinen Freund noch nie so gesehen.

Die Stiele waren morsch. Die Werkzeuge verrostet. Er brach einen Schaufelkopf ab beim Versuch, ihn in den kalten Boden zu stoßen. Henri hatte ihn von drinnen beobachtet, wie er die blaue Kunststoffkiste aus dem Wagen genommen, über den Rasen getragen hatte und damit hinter dem Schuppen verschwunden war. Die Gartengeräte hatten einem Nachbarn gehört, der war vor kurzem verstorben, rief Henri ihm zu, als Simonelli vom Wagen zurückkam.

«Nimm, was du brauchst.»

Simonelli schwitzte. Er hatte eine Stelle zwischen einem Strauch und einer jungen Birke ausgesucht. Seine Stiefel wurden dreckig. Die Erde war fest und grau und von Unkraut bedeckt. Die Kiste hatte sich beim Anheben anders angefühlt. Das Gewicht darin leblos, nicht wie die unzähligen Male zuvor, als er mit dem Kater zur Praxis gefahren war und jedes Mal, wenn er die Box am Henkel anhob, gespürt hatte, wie das Tier darin sein Gleichgewicht suchte. Er hatte das Gefühl, die Kiste war nun schwerer geworden.

Es dauerte länger und war anstrengender als erwartet. Simonelli nahm einen Schluck, steckte die Flasche zurück in seine Manteltasche und betrachtete das noch viel zu kleine Loch. Der Wind strich kalt über die feuchte Haut in seinem Nacken. Die Äste über ihm schlugen rauschend aneinander. Hinter sich hörte er, wie Henri im Schuppen zugange war. Einen Moment später kam er heraus. Simonelli steckte die Hand in die Manteltasche, hielt die Flasche fest.

«Ich hab das hier gefunden», sagte Henri.

Simonelli blickte ihn über die Schulter an, die Hand noch an dem in der Erde steckenden Spaten.

«Ich hab eine Hacke kaputt gemacht, tut mir leid.»

«Ist eh alles alter Schrott», antwortete Henri und trat mit seinen Hausschuhen gegen die an die Schuppenwand gelehnten Werkzeuge. Eine Spitzhacke fiel um.

«Meinst du, das geht?»

Henri hielt ihm ein Unkraut-Vlies hin, und Simonelli bemerkte den leichten Tremor, den er von sich selbst nur von den wenigen Malen kannte, als er mit dem Trinken aufhören wollte.

«Ich hab keinen Karton oder so», sagte Henri.

Noch eine Weile blieb er stehen und beobachtete Simonelli, wie er weiter Erde aus dem Loch schaufelte.

«Lässt noch immer nicht nach.» Er schaute zu den Baumkronen, die unter der Last der aufbrausenden Windböen ächzten.

Simonelli unterbrach seine Bewegungen nicht und achtete auch nicht auf den Wind, nicht auf die Bäume und das immer wieder durch den Garten tönende Knacken, wenn irgendwo im Dickicht an den Grundstücksgrenzen kleine Äste abbrachen.

«Du fährst also morgen?»

«Ja.»

«England, hm?»

Henri untersuchte eine der alten Hacken, als betrachtete er sie zum ersten Mal.

«Ja, England.»

«Mal wieder Kino?»

«Nein», sagte Simonelli, stach mit dem Spaten in das Loch und kippte die Erde auf den kleinen Haufen neben der blauen Kiste. Er zögerte einen Moment.

«Ein Dokumentarfilm. Ist etwas schwierig zu erklären.»

«Bevor du nachher gehst, komm noch mal rein, hab was mit dir zu besprechen. Ist wichtig.»

Henri lehnte das Werkzeug wieder an die Wand. Den erloschenen Zigarrenstummel zwischen den Fingern klopfte er seine Taschen nach Feuer ab.

«War’s schwer?», fragte er und wies mit dem Kinn auf die Kiste.

Simonelli nickte nur.

Wegen des Sturms hatte man den Haupteingang benutzen sollen. An der Terrassentür, über die man sonst ins Wartezimmer gelangen konnte, hatte ein Zettel im Wind geflattert. Simonelli hatte diesen Eingang bei seinen vorigen Besuchen nie genommen, auch wenn er beim Warten in dem gekachelten Raum, der mit großformatigen Fotografien von Hauskatzen, Hunden und Papageien dekoriert war, immer wieder Leute durch die Eingangstüre hatte treten sehen. Die meisten kamen mit ihren Hunden an der Leine oder, wie er, mit Transportboxen durch die Terrassentür, die sonst immer offen stand.

Eine Windböe erfasste ihn, und er musste die Kiste mit beiden Händen vor der Brust festhalten. Er spürte, wie der Kater sein Gewicht darin verlagerte. Seit den letzten Besuchen hatte er nicht mehr protestiert, nicht mehr miaut und sich teilnahmslos in die Box heben lassen.

Am Eingang pfiff der Wind. Er stemmte sich gegen die Glasscheibe neben der Tür. Klingelte, nichts geschah. Der Wind trieb ein Stück Pappe über den Hof vor den Terrassentüren, irgendwo in der Nähe schlug etwas hart auf. Drinnen trat ein Mann auf die verschlossene Glastür zu. Ebenfalls eine Box unterm Arm, diese jedoch kleiner als die Simonellis. Die beiden schauten sich an, und der drinnen stellte seine Kiste auf den Boden, bevor er ihm die Glastür aufhielt.

Die Praxishelferin erkannte Simonelli. Fast wöchentlich war er in den letzten Monaten dort gewesen. Sie verstand seinen Blick und vermerkte nichts auf ihrem Klemmbrett, als Simonelli nur mit einem Kopfschütteln geantwortet hatte. Sie gebe drinnen Bescheid, sagte sie leise und verschwand.

Auf der Bank ihm gegenüber saß eine Frau mit einem immer wieder bellenden Hund auf dem Schoß.

Als Simonelli in den Behandlungsraum getreten war, fragte die Ärztin, wie es dem Kater gehe, und noch bevor er die Kiste auf dem Tisch stellen konnte, brach er in Tränen aus.

Sie erklärte ihm, wie alles ablaufen würde, und er starrte zu dem kleinen Balkon hinaus. Er würde ganz einfach einschlafen, ohne Schmerzen. Simonelli starrte auf die leeren Käfige, die auf dem Balkon standen, auf die Wiese und auf den Fluss weiter hinten, der Hochwasser führte. Keines ihrer Worte drang zu ihm durch.

«Eine Stunde», sagte sie, «dann können Sie wiederkommen.»

«Wiederkommen?», fragte er.

«Möchten Sie ihn nicht begraben?»

Er war verblüfft, dass er nicht daran gedacht hatte. So, wie er sich alles vorgestellt hatte, wäre es für ihn mit der Übergabe des Katers abgeschlossen. Er dachte nicht darüber nach, was sein würde, wenn der Kater tot wäre.

«Möchten Sie sich noch einmal ins Wartezimmer setzen, um Abschied zu nehmen?»

«Nein», sagte Simonelli, ließ die Kiste auf dem Behandlungstisch stehen und ging hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen.

Er hatte sich nicht von der Frau mit dem Klemmbrett verabschiedet und war blind vor Tränen durch das Wartezimmer gegangen. Der Hund auf dem Schoß der Frau kläffte noch immer. Erst jetzt begriff er, dass man ihn vorgelassen hatte. Er öffnete die Terrassentür, und gleich riss der Wind sie ihm aus der Hand. Die unregelmäßigen Böen erfassten ihn mit einer Rohheit, die sich fremd anfühlte.

Später konnte er sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so die Fassung verloren hatte. Als Kind vielleicht. Ihm fiel keine Situation in seinem Erwachsenenleben ein, in der er so hemmungslos geweint hatte wie jetzt im Wagen. Er hatte zuvor versucht, es sich auszumalen – den Weg zur Praxis und was er dort sagen würde. In seiner Vorstellung hätte er auf das Lenkrad geschlagen, den Rückspiegel abgerissen, mit der Faust auf das Radio gedroschen. Es war nicht sein Wagen, in dem er saß. Henri hatte ihm den Transporter geliehen, auch wenn er wusste, dass Simonelli keinen Führerschein mehr hatte. Sie hatten schon Dinge getan, die härtere Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Simonelli hatte nirgends draufgeschlagen, nichts kaputt gerissen. Er hatte zum Handschuhfach gegriffen und die Flasche hervorgeholt. Nicht seine Marke, aber am Morgen hatte es am Kiosk nichts anderes gegeben. Er trank hastig, wartete nur ab, bis er betrunken genug war, um wieder hineingehen zu können.

Die Aufkleber von Henris Antiquitätenhandel waren längst von den Schiebetüren entfernt. Man konnte noch schwach erkennen, wo die Buchstaben einst den Schriftzug gebildet hatten. Ein großer, leerer Sprinter. Grotesk, dieses riesige Fahrzeug für die Fahrt zu nehmen. Auf dem Hinweg hatte er den Kater auf den Beifahrersitz gestellt, aber jetzt, auf dem Rückweg, hatte er die Box im leeren Laderaum gelassen. Dieses Bild überforderte ihn; nur die kleine blaue Box mit dem toten Kater darin. Er knallte die Hecktüren des Transporters zu.

Simonelli kam mit leeren Händen in die Wohnung zurück und hätte sich gewünscht, etwas festhalten zu können, als er sie betrat. Die blaue Kunststoffbox, aus der er wochenlang nach jedem Besuch den Kot und das Erbrochene des Katers gewischt hatte, für die es nun keine Verwendung mehr gab, hatte er neben den Müllcontainern im Parkhaus stehen gelassen.

«Ja», sagte er abwesend und starrte zur Terrasse hinaus, auf der seine matschverkrusteten Stiefel standen. «Das war es also.»

Seine Worte fühlten sich stumpf und dumm an in der leeren Wohnung. In zehn Tagen wäre alles anders. Er würde unter dem Vorwand des Dokumentarfilmjobs nach England reisen und die japanische Pistole dort verkaufen. Ein haltloses Gefühl überkam ihn, als klinkte er sich von einer Sicherungsleine aus. Mehr als ein Jahrzehnt hatte er mit ihm verbracht. Was waren da schon zehn Tage?

Er ließ einen Topf voll Wasser laufen und zog sein Telefon hervor. Wie seit Tagen zeigte das Display unzählige Anrufe. Meist dieselbe Nummer. Noch bevor er zum Ende der Liste wischen konnte, rief der Mann, dem er die Pistole gestohlen hatte, erneut an. Er ließ das vibrierende Gerät in den Topf gleiten, das Display erlosch. Am Abend brauchte er keine zwanzig Minuten, um zu packen.

Sie standen bereits eine Viertelstunde. Simonelli sah aus dem Fenster über die Gleise hinweg. Nur Stacheldraht, Zäune, Beton. Der Himmel mausgrau. Es war früh am Morgen, und die Einfahrt in den Tunnel bei Calais würde sich noch verzögern. Von Brüssel bis hierher war alles reibungslos verlaufen, doch jetzt, am Rande des Festlands, rutschte Simonelli auf seinem Sitz herum, blickte immer wieder zum Fenster hinaus, schaute sich im Waggon um. Der junge Mann saß ein paar Reihen weiter vorn. Als der Zug sanft ausrollte und stehen blieb, war es ihm das erste Mal aufgefallen. Immer wieder kratzte der Mann sich am Hals, rieb an seinen Augen herum. Simonelli erkannte ein Muster in seinen Bewegungen, eine aufgezwungene Choreographie, die sofort sein Interesse weckte.

Draußen der Stacheldraht, dahinter noch mehr Zaunreihen. Niemandsland. Nichts wies darauf hin, dass sie sich an der Küste befanden. Der Pegel in der Wasserflasche auf dem Tisch vor Simonellis Nachbarin zeigte an, wie sehr der Zug in Schräglage stand. Er schloss die Augen, konzentrierte sich, und für einen Moment konnte er es in seinen Eingeweiden spüren. Er presste die Schuhsohlen auf den Waggonboden. Sie mussten kurz davor sein, in den Tunnel einzufahren, nur noch letzte Checks. Die Schnauze des Zuges zeigte auf die schwarze Öffnung des Tunnels, doch der Moment, bis sie unten durch den Kanal rasen würden, zögerte sich immer weiter hinaus. Simonelli stellte sich Bewaffnete in Uniform vor, wie sie den Gang hinaufkommen würden, die französischen Maschinenpistolen eng am Körper, und wie sie ihn auffordern würden, mitzukommen. Sie wären ruppig zu ihm, und er hätte mit seinem schlechten Französisch keine guten Karten. Er zählte die Sekunden, die es der junge Mann aushielt, ohne sich ins Gesicht zu fassen, und überlegte, wie das französische Wort für Waffenschmuggel lauten könnte. Er würde sich wehren, kampfbereit aufspringen. Der Zug bewegte sich noch immer nicht. Vielleicht würden die Beamten ihm noch im Zugabteil die Hände fesseln, mit Handschellen die Gelenke über dem Rücken fixieren.

Simonelli musterte die Kleidung des Jungen, während der sich erneut einer bestimmten Abfolge nach erst am Hals und dann im Gesicht kratzte, die Hände für einen Moment in den Schoß legte, nur um dann gleich wieder zu beginnen. Im selben Rhythmus, dem seine Bewegungen unterlagen, blieb sein Blick nie länger als ein paar Sekunden auf eine Stelle fixiert. Diese Rastlosigkeit ließ Simonelli immer ruhiger werden. Er versuchte, diesen Menschen zu erfassen; den Grad seiner pathologischen Getriebenheit, die Geist und Körper keine Sekunde des Einhaltens gönnte, wie ein hochtourig laufender Motor, der kurz vor der Überhitzung stand. Simonelli versuchte ein Resümee – inwieweit war der Mann wohl noch fähig, ein normales Leben zu führen? Konnte er einen Beruf ausüben? Eine Frau haben? Wäre er in der Lage, sich um ein Baby zu kümmern? Die Haut an Hals und Gesicht des Mannes war spröde und von tausendfacher Berührung feuerrot. Was, wenn er es wäre, den die Grenzbeamten verhaften würden? Was für eine beschissene Qual das sein musste.

Als ein Snackverkäufer seinen Wagen den Gang entlangschob, gab die Frau neben ihm ein Zeichen. Simonelli überlegte kurz und bestellte ebenfalls Kaffee. Während der dampfende Becher vor ihm stand, erinnerte er sich an die Zeit, als er und Henri in Billardhallen herumgehangen und um Geld gespielt hatten. Simonelli versuchte, die Vorstellung von Zollbeamten, die das Abteil stürmen würden, zu verdrängen. Am Billardtisch fasste man seinen Drink immer nur mit der rechten Hand an, die Finger der anderen durften niemals feucht werden, das Holz der Queues war zu empfindlich. Er mochte solch unausgesprochene Regeln, diese kleinen Details, die einen ernstzunehmenden Spieler vom Amateur unterschieden. Sie hatten nächtelang gespielt. Jedes Mal ein Bündel Scheine in der Tasche, das am nächsten Morgen dicker oder dünner geworden war. Simonelli mochte die Billardkeller und die Kerle, die dort verkehrten, abgezockte Spieler – aufbrausende Draufgänger oder stille Introvertierte, ein ganz bestimmter Schlag Mensch.

Der junge Mann verbreitete durch sein Gezappel eine Spannung im ganzen Abteil, umso mehr, da niemand anderes sich zu bewegen schien. Vielleicht war der Kerl ja auch nervös, weil er ebenfalls etwas Verbotenes mit im Gepäck hatte. Die Erlösung war so nah. Es hing alles nur davon ab, wann dieser gottverdammte Zug endlich in den Tunnel einfahren würde. Doch sie kamen nicht vom Fleck.

Simonelli überfiel das Gefühl, einen gewaltigen Fehler gemacht zu haben. Er dachte zurück an den Moment, als er die Transportbox mit seinem toten Kater das erste Mal angehoben hatte, an die Windböen, die den Sprinter erfasst hatten, als er raus zu Henri gefahren war, und wie seine Hände sich um das Lenkrad gekrampft hatten, als wollten die Böen ihn in den Gegenverkehr drängen. Als er den Kater in das Loch gelegt hatte, hing ihm die Zunge aus der Schnauze. Simonelli würde die Farbe dieser Zunge niemals wieder vergessen. Er ballte die Fäuste. Ein Verlangen nach Gewalt überkam ihn. Er sehnte sich nun nach einer Konfrontation mit den Männern mit den Maschinengewehren. Sie würden kommen, und er würde aufspringen, mit hämmerndem Adrenalin im Bauch. Er stellte sich vor, wie er einem der Männer ein Ohr abriss. Was hatte er hier eigentlich verloren? Sollten sie ihn doch verhaften. Er hörte das metallische Klacken von Gewehren, die entsichert wurden. Simonelli war bereit, sein ganzes Leben wegzuwerfen, hier und jetzt.

Es fühlte sich gut an. Der Hass und diese Fick-die-Welt-Einstellung befriedigten eine Sehnsucht, von der er bisher nichts gewusst hatte. Doch die kurze Benommenheit verpuffte sogleich wieder, wie ein Adrenalinstoß, nachdem man feststellt, dass man sich vor etwas Lächerlichem erschrocken hatte. Die Wut blieb nur an der Oberfläche. Der dampfende Kaffee stand unangerührt vor ihm, er spürte, wie ihm langsam die Tränen in die Augen stiegen.

Seine Nachbarin war zurückhaltend gekleidet. Erst nach einem Moment bemerkte Simonelli, dass sie ihn etwas gefragt hatte. Der ganze Waggon war nun erfüllt von Gemurmel, das meiste auf Englisch. Als hätte das Warten vor dem Tunnel nun lang genug gedauert, und die nun angestaute Irritation der Reisenden forderte jetzt etwas, eine Geste, wenigstens einen Kommentar. Die Frau wiederholte die Frage. Ob er privat oder geschäftlich reise?

Simonelli räusperte sich, wischte jedoch die Tränen nicht aus seinem Gesicht, als er sich ihr zuwandte. Ein zerknitterter Mann in seinen Vierzigern. Sein Griff in die Innentasche der Jacke wirkte so beiläufig, dass die Frau keine Zeit fand, über sein Weinen irritiert zu sein.

Einen Moment lang nahm sie an, er würde ein Taschentuch hervorholen. Simonelli zog eine kleine Flasche Bourbon vom Bahnhofsshop heraus und schraubte sie auf.

«Me?»

Sein Hals war belegt, er räusperte sich erneut, während er die Flasche beiläufig in seinen Kaffee leerte.

«Business.»

Am Schalter in Brüssel hatte der Beamte die Alucontainer auf zwei Gitterboxen geladen. Simonelli hatte den Boxen, deren Rollen hektisch über den blanken Boden gezappelt waren, hinterhergeschaut, während der Arbeiter sie an der Schlange der Reisenden vorbei hinter sich hergezogen hatte. Mit diesen beiden Boxen war er jahrelang gereist, wenn direkt am Set gearbeitet werden musste. Er hatte nur einen kleinen Teil seiner Ausrüstung mitgenommen. Am Set würde es eine gut ausgestattete Werkstatt geben, hieß es. Dennoch hatte er, wie für jeden Job, eigenes Werkzeug dabei. Akkubohrer und -sägen, Feilen, Zangen, Airbrush-Gerät inklusive einer Palette Farben, mehrere Liter Zweikomponenten-Epoxidharz, Silikon und weitere Dinge, die für den Bau von Filmattrappen unerlässlich waren. Alles ersetzbares Zeug, das er jeden Moment zurücklassen konnte. Er hatte auch den gelben, uralten Föhn, den er seit über fünfzehn Jahren benutzte, um Farbanstriche anzutrocknen, eingepackt und sich jegliches Gefühl von Sentimentalität verboten, als er ihn am Vorabend vielleicht ein allerletztes Mal in die passgenaue Aussparung im Schaumstoff der Kiste gedrückt hatte. Im zweiten Container befand sich eine Auswahl an Requisiten, die er gebaut hatte. Hauptsächlich Attrappen von Handfeuerwaffen, wie sie beim Film benutzt wurden. Pistolen aus Gummi oder Schaumstoff, federleicht und täuschend echt. Er hatte ein paar futuristische Modelle mitgenommen, die er für eine Sci-Fi-Serie gefertigt hatte, die es nie über die Pilotfolge hinausgeschafft hatte.

Er würde angeben, dass er für einen Vortrag eingeladen worden sei, dass er vor einer Gruppe Filmstudenten sprechen würde, wie er es früher ab und zu getan hatte. Anschauungsmaterial, würde er sagen, falls es bei der Kontrolle Schwierigkeiten geben würde. Doch niemand fragte ihn irgendetwas.

Simonelli hatte nicht einen Moment darüber nachgedacht, welche Strafe auf den Schmuggel einer nicht deklarierten, echten Schusswaffe stand, als er die japanische Pistole mit vollem Magazin zu den Attrappen in den Koffer gesteckt hatte. Er hatte der schlingernden Gitterbox nachgeschaut und sich leise gesagt, dass in einer Woche alles vorbei sein würde. Diese kleine Pistole und ihre Geschichte. Sie war ihm egal. Er wusste nur: Sie würde ihn reich machen.

Der Zug war sanft ins Rollen gekommen. Draußen, auf einem Zaunpfosten, ein verlorener Handschuh. Jemand hatte ihn dort im Niemandsland aufgehoben und hingesteckt. Kein Mensch würde da je vorbeikommen. Vielleicht das Personal der Zuggesellschaft. Oder Grenzschützer. Simonelli empfand diese erhobene falsche Hand als Zeichen. Eine letzte Geste, die zur Vernunft rief. Er fühlte sich jetzt ruhig, obwohl das, was er im Begriff war zu tun, illegal war, gefährlich vielleicht auch. Das morgendliche Licht war noch trüb. Er trank einen Schluck Kaffee und wartete auf den brennenden Nachgeschmack des Alkohols. Der junge Mann wiederholte stoisch seine Kratz-Choreographie. Kurz trafen sich ihre Blicke, ein Auge fixierte Simonelli, während er sich mit dem Zeigefingerknöchel im anderen zu schaffen machte.

Als der Zug ins Schwarz des Tunnels eingetaucht war, nahm Simonelli seine Brille ab und betrachtete sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Zwischen zwei Schlucken hielt er es nicht mehr aus und fuhr sich mit den Fingern übers Gesicht. Er fragte sich, wie er dazu gekommen war, eine Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Land zu schmuggeln.

Angefangen hatte alles mit einem Anruf aus den USA morgens um kurz nach fünf. Es war die Nummer gewesen, die Simonelli als letzte auf seinem Telefon gesehen hatte, bevor er es im Kochtopf versenkt hatte. Joachim Kopf wollte einen Schleudersitz kaufen. Simonelli verkehrte schon zu lange mit skurrilen Requisitenbauern, fragwürdigen Spezialeffekte-Experten und Memorabilien-Sammlern – er und Henri hatten im Laufe der Jahre zu viele Typen kennengelernt, die mit allem Erdenklichen handelten, die die absurdesten Materialien auftreiben konnten und nach den merkwürdigsten Dingen suchten –, sodass auch bizarre Anfragen ihm nicht mehr als ein Achselzucken abverlangten. Ein Schleudersitz also. Der Anruf hatte ihn aus dem Schlaf geklingelt. Simonelli hatte einen Moment gebraucht, um durch das Gestrüpp aus österreichischem Akzent und amerikanischem Satzbau zu dringen, während der andere ihm im Stakkato von seinem Anliegen erzählte. Joachim Kopf gehörte eine der größten Requisitensammlungen in den Vereinigten Staaten. Es gab nichts, was Kopf nicht interessierte oder was er nicht bereits in mehrfacher Ausführung besaß. Viele Hollywoodproduktionen bedienten sich aus seinem Fundus. Kopf prahlte damit, über eine Million Posten in seiner Sammlung zu haben, ohne freilich je gezählt zu haben.

«Langsam, langsam! Und jetzt bitte noch mal von vorn», hatte Simonelli genuschelt und das Telefon vom Ohr genommen, um zu sehen, wie spät es war. Er konnte sich nicht erinnern, wann Kopf und er das letzte Mal in den vergangenen Jahren gesprochen hatten, bevor er ihn an diesem Morgen noch vor Sonnenaufgang angerufen hatte.

Er solle ihm eine Mail schreiben, nuschelte Simonelli ins Telefon. Es sei noch mitten in der Nacht, verdammt.

Kopf entgegnete, dass es doch nicht viel zu überlegen gäbe, leichter und schneller könne er kein Geld verdienen, und wie ihm zu Ohren gekommen sei, liefe es ja gerade nicht berauschend bei Simonelli. Er müsste nur etwas für ihn abholen.

«Und was springt dabei für mich heraus?», fragte Simonelli. Er ging durch die Wohnung, das Telefon auf Lautsprecher gestellt. Draußen war es noch dunkel. Kopf warf ihm die Fakten hin: ein Holländer, dessen Lagerräume von einem Wasserschaden heimgesucht worden waren. Ein Sammler, bei dem er schon öfters gekauft hatte, wenn er in Europa unterwegs gewesen war, der aber seine besten Stücke nie herausrücken wollte. Einer von den Militärfritzen. Doch jetzt Grundwasser oder so. Der Mann besaß einen alten Bunker, und wegen Bohrungen in der Nähe stand der nun voll Wasser – wie auch immer, er musste sein Lager räumen und all sein Zeug loswerden! Und jetzt endlich sei der Bastard bereit, ihm den Stuhl zu verkaufen, hinter dem er schon so ewig her sei.

«Eine spezielle Art des Lagerräumungsverkaufs, wenn du verstehst, was ich meine. Nicht ganz die Warengruppe, die man bei Kleinanzeigen reinstellen kann.»

«Gefährlicher Typ?»

«Ich würde ja selbst fahren, komme hier aber nicht los, und jetzt gilt es, fix zu sein. Es lohnt sich für dich!»

Simonelli sollte den Deal für ihn abschließen. Zudem könnte er sich, zusätzlich für den Betrag, den Kopf ihm für den Gefallen zahlen würde, den Rest des Bestands anschauen, ganz exklusiv. Später würde sich ein Zwischenmann um den Transport von Simonellis Werkstatt in die Staaten kümmern.

«Ich brauche mehr Geld, muss mir einen größeren Wagen leihen», antwortete Simonelli und verschwieg, dass er keinen Führerschein mehr besaß. Sie verhandelten nicht lange. Joachim Kopf versprach, die Kontaktdaten gleich zu mailen, bedankte sich und beendete auf amerikanische Art grußlos das Telefonat.

Er hatte von Kopf keinen Namen bekommen, lediglich eine Telefonnummer und eine Adresse. Niemand konnte genau sagen, wie Kopf an seine Kontakte kam, und Simonelli war es aus jahrelanger Erfahrung mit skurrilen Sammlern gewohnt, keine Fragen zu stellen.

Er wartete bis Sonnenaufgang, rief Henri an und bat ihn, mitzukommen. Als Gegenleistung könne auch er sich in den Beständen des Holländers umschauen. Der Zutritt zu sonst unzugänglichen Sammlungen galt unter Leuten wie ihnen als Währung. Simonelli hörte, wie Henri sich am anderen Ende der Leitung Feuer gab.

«Was kann es da Lohnenswertes für mich geben?»

«Wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg. Weiß nicht. Kopf meinte, dass der Typ einen ganzen Bunker voller Zeug gelagert hätte.»

Simonelli stellte dem Kater eine Schale mit Futter hin.

«Vielleicht ist da etwas für mein Schreibtischprojekt zu ergattern? Hat er etwas von Bürosachen gesagt?»

«Du arbeitest noch immer an deinem Nazi-Schreibtisch für diesen Perversen?»

Am Ende der Leitung das Paffen des Zigarrenrauchs.

«Ein Perverser mit einem sehr großzügigen Budget. Die Fahrt könnte ich sicher als Spesen absetzen.»

«Wann kannst du hier sein?», fragte Simonelli und drückte auf den Knopf der Kaffeemaschine.