Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial San Pablo

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Parábola

- Sprache: Spanisch

San José, el carpintero de Nazaret que fue llamado a ser esposo de María y padre adoptivo de Jesús, rompe su silencio en esta novela y describe en primera persona su vida y su misión, sus miedos, dudas, expectativas, sueños y decisiones..., para construir una historia de fe y obediencia marcada por la luz y el amor divinos. Para reconstruir la vida desconocida del padre de Jesús, el autor utiliza una narrativa ligera e informal y ha recurrido a los textos bíblicos, a libros apócrifos y a una extensa literatura josefina. La obra nos presenta a un José sumamente humano y sensible, sin por ello dejar de profundizar en elementos teológicos y espirituales vinculados al santo patrón de la Iglesia universal, referente de los valores familiares fundamentales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

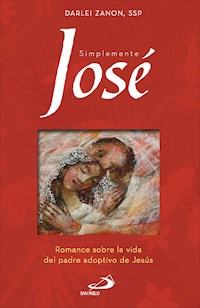

Portada

Simplemente Jose

Créditos

1. Recordar

2. Empezar

3. Crecer

4. Cambiar

5. Reiniciar

6. Agregar

7. Amar

8. Consagrar

9. Escuchar

10. Decidir

11. Unir

12. Subir

13. Encarnar

14. Acoger

15. Reconocer

16. Rescatar

17. Huir

18. Peregrinar

19. Descubrir

20. Hablar

21. Engendrar

22. Soñar

23. Reencontrar

24. Vivir

25. Aprender

26. Alabar

27. Revelar

28. Concluir

Glosario

Mapas

© SAN PABLO 2020 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)

Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723

E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es

© Darlei Zanon, SSP 2022

Título original: Simplesmente José

Traducido por Juan Antonio Carrera Páramo, SSP

Distribución: SAN PABLO. División Comercial Resina, 1. 28021 Madrid

Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050

E-mail: [email protected]

ISBN: 978-84-285-6493-9

Depósito legal: M. 15.450-2020

Composición digital: Newcomlab S.L.L.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).

1

Recordar

Con su mirada fija en la mía, Jesús dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?». Como tantas otras veces, me quedé en silencio. Silencio profundo. Silencio que me transportó a otro tiempo y lugar.

Temí tanto ese día. Siempre supe que llegaría, que estaba en algún lugar del futuro, esperándome. No imaginé que sería en ese preciso momento. O no quería que fuera así. Llegó como una ráfaga de viento, sin previo aviso, sin señales, de improviso.

No sabía si esa frase de Jesús era una epifanía o una condena. Una extraña sensación se apoderó de mí. Intensa pero indolora. Una mezcla de tristeza y alivio. Algo que nunca había sentido, muy diferente de todo lo que había experimentado antes. Y mira que había habido muchas experiencias en los últimos años, desde que la visita de un ángel en un sueño revolucionó nuestras vidas.

El silencio de ese momento fue diferente a cualquier otro. Fue un silencio elocuente, lleno de palabras. Un silencio que gritaba y se agitaba. Un silencio paralizante, pero lleno de sentido, repleto de historia. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí, en silencio, frente a Jesús. Me pareció una eternidad, un tiempo infinito como el misterio que poco a poco se iba revelando en el niño al que siempre había llamado hijo y que, hasta ese mismo momento, siempre me había llamado padre.

Quizás por eso temí tanto ese día. El otro Padre siempre estuvo presente en la vida de Jesús, o mejor dicho, en nuestra vida. Él estuvo a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, iluminándonos en las noches más sombrías y tranquilizándonos en los días malos. Siempre supe que llegaría el día en que estaríamos cara a cara, confrontándonos, cuestionándonos.

Algo dentro de mí quería que este día se pospusiera el mayor tiempo posible. Para ser sincero, nunca entendí la paradoja que dividía mi mente y mi corazón. Una parte de mí siempre quiso que todos supieran la verdad que María y yo custodiábamos como un tesoro precioso, una profunda revelación que se convirtió en un gran peso sobre nuestros hombros. Por otro lado, esta complicidad generó desde el principio una gran sinergia entre nosotros: compartíamos un secreto sobrenatural y eso nos hizo especiales. No éramos unos esposos más viviendo una historia de amor. Teníamos algo mucho más grande que nos unía, éramos parte de un mismo proyecto divino y compartíamos el mismo amor, el amor verdadero. Amor que se reveló en forma de niño, que nos comprometió y nos unió en todos los sentidos. Amor que siempre ha sido nuestra ancla, nuestro cimiento, nuestro camino. En las dificultades más crudas, ante los mayores peligros y amenazas, en los momentos de total incertidumbre, este amor siempre apuntaba en la dirección correcta.

Quizás por eso María mantuvo la serenidad cuando no encontramos a Jesús en la caravana, entre nuestros amigos y familiares, en nuestro camino de regreso tras la peregrinación anual a Jerusalén. Quizás por eso fue capaz de disimular su preocupación y angustia durante los tres días que recorrimos la Ciudad Santa en busca de nuestro hijo. Quizás por eso no interpretó como yo aquel inquisitivo: «¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?».

Sabía que un día Jesús comenzaría a ocuparse de las cosas de su Padre, de las del otro Padre, pero esperaba que ese día tardara en llegar. Nos alegró mucho ver a Jesús, aun sin entender lo que estaba haciendo allí, entre los doctores. Escena inusual, nunca vista en Jerusalén. Entramos por la puerta principal del templo, justo después de escuchar por el camino que había un niño hablando entre los doctores, y que llamaba la atención por su profunda sabiduría y por su conocimiento de los misterios divinos. Un niño que leía y comentaba las Escrituras con el mismo celo y precisión que cualquier maestro o anciano. Solo podía ser Jesús. ¡Lo conocíamos tan bien! Escuchar sus meditaciones y explicaciones era algo casi cotidiano. Sin embargo, no imaginábamos que nuestro hijo debatiría la Ley con los escribas y doctores. Al menos todavía no, cuando apenas contaba con doce años.

Preguntamos a un sacerdote que venía desde el templo, para confirmar que lo que acabábamos de escuchar tenía sentido. Era un joven levita, que regresaba de su servicio diario.

—He estado todo el día en el templo –confirmó–, y no se habla de otra cosa que de ese chico tan ilustrado.

Y a continuación prosiguió:

—Entre los sacerdotes las opiniones están divididas. Algunos dicen que es un impostor que memorizó algunas frases para impresionar a los incultos. Otros afirman que es una treta de los romanos para provocar a los hijos de Leví que se mantienen fieles a las tradiciones y al servicio del pueblo en el templo. Pero otros afirman que se trata de un profeta. Este grupo se turnó a lo largo del día para escuchar e interrogar al niño cuyo nombre ni siquiera conocían. No obstante, nadie se ha preocupado en averiguar quién es; están más interesados en lo que dice.

Nos alejamos del joven sacerdote incluso antes de que revelara a qué grupo pertenecía él. Intuimos que formaba parte del último, porque describió al niño con tal alegría y riqueza de detalles que no tuvimos dudas de que era Jesús. No estábamos lejos del templo. El mismo sacerdote nos mostró el mejor camino a seguir, un atajo a través de los edificios de la antigua Jerusalén que nos llevaría directamente al pórtico real, en el lado sur. Un camino estrecho, algunas curvas y enseguida dimos con el templo, enorme, imponente, aún más hermoso de lo que nos había parecido en los días anteriores, cuando mucha gente transitaba por allí y ofrecía sacrificios.

Era común encontrarse con maestros enseñando en el templo, y como Jesús ya tenía la edad de los «hijos del mandamiento», era natural que se le permitiera participar en las aulas abiertas. Sin embargo, lo que no era frecuente era que un adolescente tomase la iniciativa, enseñando, y no solo escuchando, sino haciendo preguntas profundas que ponían a los rabinos en situaciones de vergüenza y asombro.

—¿De dónde puede venir tanta sabiduría en un niño tan joven? –escuchamos que alguien preguntaba justo a la entrada del patio de los gentiles.

A partir de ahí, ya se podía ver a innumerables personas y una gran agitación. Unos pocos pasos más y localizamos a Jesús. Además de algunos maestros y sus alumnos, que se reúnen regularmente en el templo para estudiar, alrededor de nuestro hijo estaban reunidos otros sabios y una multitud de curiosos.

Más tarde supimos que algunos escribas lo habían colocado en el centro del patio, no porque hubieran reconocido su sabiduría, sino por envidia, para ver si cuando se le confrontaba públicamente se confundía y decía alguna incoherencia. Querían burlarse de él, humillarlo públicamente. Sin embargo, Jesús actuó con extrema maestría y asertividad. Respondió a todas las preguntas con calma y paciencia, con explicaciones profundas que todos pudieron entender. Jesús se colocó como un discípulo que escuchaba con atención, pero también cuestionaba, hacía preguntas, revelando rasgos propios de un maestro. Esta actitud e inteligencia impresionaron a los oyentes.

Encontramos a Jesús bastante diferente de aquel que escuchaba serenamente nuestras lecciones en casa. Ahora se mostraba autónomo, poseedor de una sabiduría que superaba todo lo que un día le pudimos haber enseñado en Nazaret. Parecía un verdadero rabino, haciendo que la asamblea se cuestionara a sí misma y abriendo nuevas perspectivas para la reflexión sobre temas amplios y profundos. Nos hizo ver el mundo, el ser humano y Dios de una manera nunca imaginada. Discernía no solo sobre la Ley y los profetas, sino sobre diferentes artes y ciencias. Hablaba con sencillez de cosas complejas y extrañas para muchos de los presentes, transmitiendo autoridad. Sus palabras y gestos irradiaban sobrenaturalidad.

La escena en la que encontramos a Jesús enorgullecería a cualquier padre. Sin embargo, el contexto era diferente. Estábamos exhaustos, ansiosos, temerosos de que pudiera haber sucedido algo terrible. María no se dejó engatusar. Sin dudarlo, le preguntó al niño:

—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote.

Jesús alzó los ojos hacia nosotros, miró a María con ternura y, fijando sus ojos en los míos, respondió enseguida:

—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?

María no entendió la profundidad de esa frase, pero a mí me sonó fuerte y clara. Jesús había madurado. Nuestro niño había crecido no solo en estatura, sino también en sabiduría y gracia. No percibí en sus palabras ni desinterés ni desprecio para conmigo. Al contrario, finalmente había entendido que tenía dos padres. Durante años me fue fiel y obediente. Y ahora había llegado el momento de ser obediente y fiel a su Padre celestial. Jesús entendió que estaba iniciando una nueva etapa en su vida y para llevarla a cabo tenía que buscar su autonomía y su independencia.

En el instante en que acepté el anuncio de Dios por medio de su ángel, supe que en determinado momento tendría que silenciarme para dar paso al Padre de Jesús y de toda la humanidad. ¡Y ese momento había llegado! Después de ver a Jesús entre los doctores, comprendí que mi misión se había cumplido. Ahora podía ir en paz, porque el plan que Dios había diseñado para mí había llegado a su término. Fueron años maravillosos, hermosos. A mí, el sencillo José, el hijo de Jacob, Dios le había confiado su posesión más preciada, su tesoro. A mí, el pobre carpintero de Nazaret, el Señor le había encomendado el cuidado y la educación de su propio Hijo, entregándomelo como mi propio hijo.

Acompañar a Jesús durante toda su infancia fue un privilegio. Ya me siento plenamente realizado. He decidido escribir estas líneas solo para que todos sepan lo agradecido que estoy de haber sido el padre de Jesús. Escribir para recordar lo bueno que es Dios y lo feliz que estoy de poder responder a su proyecto. He decidido registrar estos recuerdos porque sé que Jesús será grande, de él se escribirán muchas cosas, pero quizás pocos sabrán de sus orígenes y de su infancia.

Ha sido muy hermoso vivir con Jesús y María tantas pequeñas experiencias. Sería una pena no perpetuar todos los recuerdos del nacimiento del niño, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus descubrimientos y vacilaciones. ¡Ay, cuántos recuerdos...! Necesito contaros esta larga historia, mi historia, la de una rama seca que Dios convirtió en un lirio frondoso. Es nuestra historia: mía, de María y de Jesús. Una historia familiar. Historia humilde y sufriente. Historia de dudas y de revelaciones. De luces y de malentendidos. De encuentros y de desencuentros. De misterio y de gracia. De fe y de obediencia. Historia de entrega y de dedicación. De unión, de fidelidad y de complementariedad. De fragilidad y de fuerza. De preocupaciones y de decisiones. De fatiga y de determinación. De sueños y de peregrinaciones... Una historia de amor.

2

Empezar

Mi historia comienza en el año 37 de la ocupación romana. Nací en un pequeño pueblo de Judea llamado Belén. Probablemente hayas oído hablar de él, porque allí nació el gran rey David, el líder más grande que nuestra nación haya conocido. Me siento orgulloso al decir que soy descendiente de David, del mismo linaje real que el pastor, rey, poeta, profeta y guerrero que cambió la historia de Israel.

Mucho ha cambiado desde que nuestro padre David dejó de reinar. Con el tiempo, nuestra familia fue perseguida, oprimida, y se dispersó. Hemos perdido la riqueza y el poder que caracterizaron al linaje real durante siglos. Sin embargo, se mantienen los valores y la tradición que se transmiten de generación en generación.

Un día también yo espero poder transmitir toda esta riqueza a mis hijos y nietos. Quizás Belén será conocida no solo por ser la casa de David, sino por ser la cuna de alguien aún mayor, por ser el lugar donde Dios se hizo hombre, donde dos realidades se tocan, donde la creación se reviste de un nuevo significado. Algo me dice que mi pequeño Belén será grandioso, será conocido en todo el mundo.

* * *

Soy hijo de Jacob y Débora, miembro de la tribu de Judá. Como lo revelan sus nombres, mi madre, Débora, fue amable y trabajadora, siempre paciente y comprensiva. Mi padre, Jacob, fue muy protector, verdadera presencia de Dios que apoya y cuida. Soy el cuarto hijo. Después de mí nacerían dos más, una dulce niña llamada Sara, que significa noble princesa, como la gran matriarca, esposa de Abrahán, nuestro padre en la fe; y Benjamín, el más joven, pues mi padre quiso perpetuar entre su linaje el nombre del último hijo del patriarca Jacob, con la esperanza de que algún día sería el hijo próspero, como su nombre evoca, y repetir la historia del pasado de gran amistad con su hermano José. De hecho, siempre estuvimos muy unidos. Junto con Alfeo, que tan solo tiene un año más que yo y cuatro más que Benjamín, fuimos inseparables y cómplices de muchas aventuras infantiles.

Eleazar, nuestro hermano mayor, recibió el nombre de nuestro bisabuelo. Siempre fue el más independiente, y se labró su propio camino. Cuando nací, Eleazar ya tenía seis años y se sentía responsable de sus hermanos menores. Siempre lo he admirado por su disponibilidad y por la seriedad con la que afrontaba la vida. Pronto dejó de acompañarnos en las triquiñuelas infantiles. Fue el primero en casarse y tener hijos, el primero también en aprender el oficio de nuestro padre, que luego continuaría. La carpintería era un hogar para Eleazar, se sentía muy cómodo entre los trozos de madera, el serrín y las herramientas. Fue él quien heredó la casa donde nacimos y que en el pasado perteneció al rey David. Allí vive hasta hoy con su esposa Agar y su descendencia, en el centro de la pequeña Belén, manteniendo vivo y funcionando el antiguo taller fundado por el bisabuelo cuyo nombre heredó.

Después de Eleazar nació Raquel. Cabellos claros, ligeramente ondulados, también físicamente se reveló como la niña deslumbrante de la familia. Desde pequeña, Raquel manifestó una fuerza extraordinaria que se complementaba con su forma de ser, tranquila y paciente.

No hace falta decir que nuestro padre era un hombre de Dios, muy apegado a las Escrituras. Conocía cada detalle de la historia de los patriarcas y por eso quiso invocar su bendición a través de los nombres que dio a sus hijos. A mí me tocó un nombre muy especial, José, como el gran patriarca, el hijo predilecto del viejo Jacob con la cautivadora Raquel, de quien se enamoró profundamente en cuanto la vio, junto al pozo. El nombre José revela no solo la fascinación de mi padre por la historia de los patriarcas, sino también su profunda fe. Yosef significa «el Señor multiplica», «el Señor acrecienta», «el Señor añade».

—Un día serás –repetía mi padre a lo largo de mi infancia– un instrumento de Dios en el mundo. A través de ti se multiplicarán las bendiciones de Dios en favor de todo el pueblo.

Hoy, a mis cuarenta y pocos años, espero haber cumplido esta misión.

* * *

A pesar de estar en el corazón de Judea y muy cerca de Jerusalén, Belén era una pequeña ciudad casi olvidada. Quizás sea precisamente la proximidad a la Ciudad Santa lo que la ha mantenido tan pequeña y con las mismas características campesinas que en la época de David. El mayor rey de Israel fue ungido por el profeta Samuel en Belén, entre campos y rebaños, pero pronto fue llevado a Jerusalén para ser coronado y reinar allí. Belén pasó a la historia como un nombre, pero nunca disfrutó de las glorias y el progreso de una ciudad histórica.

De todos modos, Belén era nuestro pueblo. Hermoso y encantador. Lugar acogedor y atractivo. En Belén aprendí el ritmo de la vida, contemplando las estaciones y las fiestas. Aprendí el significado del tiempo, con sus expectativas y ansiedades, sus esfuerzos y sus fatigas. Aprendí la profundidad de los sentimientos, del abrazo, del amor, de la cercanía, de la solidaridad, de la compasión. Allí aprendí a ser una presencia tranquilizadora, una compañía confiada. Aprendí a ser hombre y padre, aunque esto se concretaría en mi vida mucho tiempo después, en una tierra lejos de Belén.

Siempre me cautivó la forma en que los campos bordean los cerros para abrazar a la pequeña Belén de manera afectuosa y segura, como para protegerla y al mismo tiempo acariciarla como a un bebé frágil e indefenso. Incluso años después, no hubo ni una sola vez que regresase a Belén y no brotase en mi corazón esa imagen serena, de un abrazo cálido, que acoge y llena de paz. Un abrazo tierno y familiar, que me transporta de inmediato a la infancia entre ciudades, campos y colinas.

Buenos momentos cuando somos niños: nuestra única preocupación es cómo pasar el día, cómo encadenar diferentes aventuras para no perder ni un solo minuto, cómo explorar al máximo tantos lugares como sea posible antes de que aparezca la primera estrella en el cielo, indicándonos que el día ya termina y que es hora de irse a casa. Mi actividad favorita era explorar los campos que una vez pertenecieron a Jesé, padre del rey David. Imaginar cómo eran esos pastos un milenio antes, cuando nuestro patriarca llevaba los rebaños por la región y pasaba horas e incluso días allí. Traté de visualizar lo que hacía, cómo pasaba su tiempo, en qué se ocupaba, dónde descansaba, cómo comía, de qué alimentaba al rebaño...

Hermosos paisajes en las afueras de Belén. Mucho más hermosos porque están cargados de recuerdos, de belleza afectiva, vinculados a la historia de nuestro pueblo. No es simplemente una tierra en el centro de Judea. Es un espacio sagrado, donde el tiempo adquiere forma y materia. Un lugar donde podemos sentir la textura de cada minuto, tocar cada instante. Un lugar especial que me sigue conmoviendo, incluso tantos años después de haber probado suerte con mis padres y hermanos en las tierras de Galilea.

Casi todas las semanas nos aventurábamos al campo, pero siempre parecía la primera vez. Conocía cada colina, cada casa, cada árbol, cada roca en esa región. Al mismo tiempo, en cada excursión descubría algo diferente, me sorprendía con algo nuevo, algo que hasta entonces me había pasado desapercibido, escondido, esperando ese momento exacto para revelarse. Como exploradores, descubrimos a lo lejos una fuente de agua dulce para saciar nuestra sed. Largos paseos, rara vez solos, generalmente acompañados de primos y amigos, y especialmente de Alfeo y Benjamín, que estaban tan emocionados como yo con cada descubrimiento. Nos gustaba estar juntos, compartir las novedades, confiarnos secretos y expectativas, desafiar al mundo.

Buenos momentos cuando somos niños, cuando tenemos un amplio horizonte por delante. Todo parece posible. Todo tan lejos pero tan accesible. Cuando nada nos perturba, nada nos angustia, pocas cosas nos asustan. Cuando nuestros cimientos son claros y concretos. Tenemos ante nuestros ojos innumerables posibilidades, muchas alternativas. Estamos llenos de sueños y esperanzas.

Un hombre feliz es, sin duda, el que logra mantener este espíritu a lo largo de su vida, el que logra dejarse guiar por la espontaneidad y el ingenio de un niño, sin ulteriores motivos, sin prejuicios, sin malicia, sin intereses ocultos. El que mantiene vivos sus sueños y su alegría genuina, que no se deja influir por las sombras de la existencia, sino que se mantiene a la luz de la sencillez.

La imagen de las hermosas y vastas praderas y colinas alrededor de Belén nunca dejó de poblar mi imaginación y creo que esa es la razón de que la ingenuidad infantil nunca me haya abandonado. Hasta en los peores momentos, de miedo e inseguridad, esa certeza infantil de que todo pasa, de que al final todo acaba bien, me mantuvo fuerte, vivo y confiado. En mi corazón, aún sigue viva la imagen de los rebaños en busca de pasto, en los prados con escasa vegetación, típicos de la región semiárida de Judea. Cada lugar tiene su propia belleza, y es signo de sabiduría poder reconocer la riqueza de cada uno de ellos, sin perderse en comparaciones vacías e infructuosas. Más tarde descubriría que Galilea también tiene muchos encantos, al igual que Egipto, con sus llanuras de inigualable fertilidad, pero en ningún lugar donde fui encontré los mismos olores y la misma maraña de colores que forman mosaicos indescifrables y encantadores que en Judea.

Belén siempre será Belén, siempre tendrá un lugar especial en mis afectuosos recuerdos. Es imposible no emocionarme cuando recuerdo la esperanza que trajeron las primeras lluvias en el mes de tishrei, que generalmente coinciden con el comienzo del otoño y el Día de la Expiación, o Yom Kipur, y se extienden hasta la Sucot, es decir, la fiesta de las Cabañas o de los Tabernáculos. Cuando cae la nieve, es un regocijo aún mayor para los niños, que se reúnen para jugar en las alfombras blancas que se esparcen sutilmente por toda la región. Tras el largo invierno, nuevas lluvias llenan los días hasta el mes de shebat, cuando florecen las primeras ramas de los almendros. Ver esas florecitas era motivo de gran alegría, ya que sabíamos que pronto empezarían a madurar las frutas y los cereales. Primero los cítricos, en el mes de adar, a principios de primavera. Luego, en tiempo seco, los higos y después las uvas. En pleno verano, las aceitunas, en el mes de av, completando el ciclo de las estaciones, ya que pronto se reanudarían las primeras lluvias.

* * *

Siempre me ha fascinado la sencillez. Observar el atardecer desde lo alto del cerro, que tímidamente se despide al final del día, o contemplar sus primeros rayos por la mañana, llenos de fuerza y energía. Seguir los rebaños que se pierden en el horizonte, detrás de las suaves curvas de las colinas de Judea, que todas juntas parecen olas en un movimiento rítmico y armonioso. Perseguir a los pájaros con los ojos hasta que desaparecen en el cielo. Distinguir el movimiento del viento que golpea suavemente las pocas palmeras cercanas a Belén, que envuelven sus hojas creando una delicada danza. Admirar la lluvia que cae del cielo como una bendición vivificante. Recoger pequeñas piedras, con diferentes y hermosas formas, porque marcan un momento feliz y único. Coleccionar hojas y flores, construyendo un mosaico de colores y recuerdos. Cada día tiene una nueva pieza, un nuevo tono, un nuevo color, un nuevo recuerdo, un nuevo hilo que teje la existencia.

¡Ay, cuántos recuerdos de Belén! La vida se compone de detalles, pequeñas acciones, pequeños objetos, pequeños encuentros, pequeños signos de Dios, pequeños gestos de amor. Las cosas sencillas de la vida cotidiana siempre me llamaron la atención, porque si Dios las creó así, fue por una buena razón. Son encantadoras y únicas, cada una a su manera. Atesoran una profunda poesía, que incita a nuestra mirada a desentrañar sus misterios y secretos.

La sencillez de la vida cotidiana, en ese pequeño pueblo perdido entre las colinas, es desconcertante. Tan cerca de Jerusalén y, sin embargo, tan lejos de todo, tan lejos de su apogeo en la época del rey David. Pocas casas, todas blancas, pequeñas y bajas, cubiertas con hojas de palma o tejas de barro, con ventanas protegidas por un biombo de lino, a veces de piel de oveja, que abunda en la región. En cada casa una familia, sumando unos cientos de personas y muchas historias que componen mi tierra natal.

En Belén pasé los primeros años de mi vida, aprendí mis primeras palabras, di mis primeros pasos, ensayé mis primeras oraciones. Allí recibí los primeros abrazos, sentí el calor que acoge y fortalece. Descubrí el valor de la fe, la familia, la justicia y la bondad. Allí supe lo que es amar. Allí descubrí que el mundo es hermoso, pero que hay Alguien mucho más grande y hermoso, Alguien que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, Alguien que nos guía. Allí descubrí que todos tenemos un segundo Padre, que nos une y que nunca nos abandona. Que no estamos en el mundo por casualidad, sino que nacemos con un propósito, un proyecto de vida establecido por el Creador. Estos fueron pasos importantes que ayudaron a moldear mi personalidad, a construir el hombre que soy hoy.

La familia siempre ha sido el punto fuerte de mi historia, un elemento determinante. En familia aprendí lo que significa ser justo, fiel a Dios y a la tradición. Aprendí que el trabajo no es una carga, sino realización. En familia aprendí a ser responsable, a confiar en los demás, construyendo relaciones estrechas y profundas. Aprendí a valorar y preocuparme por los demás. A decir «nosotros» y no solamente «yo». Aprendí que la forma en que queremos que nos traten debe ser la forma en que tratamos a los demás. Aprendí que todo lo que deseo que se haga por mí, primero debo hacerlo por los demás. Aprendí una preciosa regla de nuestra tradición, que es «amar al prójimo como a mí mismo». Pero mi prójimo no es solo la familia o la tribu, como defienden algunos de mis compatriotas. Mi prójimo es cualquier ser humano. Las experiencias que tuve, desde Galilea hasta Egipto, prueban que todos somos hijos del mismo Padre, sin importar nuestro origen o nación. Cuando somos extranjeros, inmigrantes en tierras lejanas y desconocidas, nos replanteamos muchos valores, la tradición misma adquiere una nueva interpretación. Por tanto, no basta con hacer el bien al prójimo, debemos mantener siempre el corazón abierto para acoger a todos.

Con mi familia aprendí a usar el corazón para amar a Dios y al prójimo; la mente para actuar de acuerdo con la Ley, con justicia y sabiduría; las manos y la voluntad de nutrir el trabajo diario y la conquista del pan de cada día. Con la familia también aprendí que no podemos afrontar la vida solos, necesitamos amigos y, a veces, toda la comunidad para superar las mayores dificultades, para crecer, para madurar.

Necesitamos convertirnos en humanos y adultos. Solos, estamos llenos de ilusiones que rápidamente se dejan llevar por el viento o el flujo del agua. Únicamente integrados los unos con los otros podemos realizarnos y ser felices.

Cuando descubrimos un «otro» muy especial, comienza un nuevo ciclo, como sucedió conmigo y con María. Pero solo podemos tener éxito en este nuevo itinerario, solo podemos escribir una nueva página en la historia, si permanecemos abiertos y sabemos acoger a los demás y crear relaciones profundas.

Cuando me refiero a la familia, entiendo que son muchos más que mis padres y hermanos. Nuestra familia es más grande. Tuve la alegría de crecer junto a muchos tíos, primos y mis queridos abuelos paternos, Matá y Miriam. Del abuelo Matá aprendí el valor del trabajo. Fue él quien mejoró el arte de la carpintería en la familia, iniciada por su padre Eleazar. Hombre de extrema dedicación y fuerza, superó enormes dificultades para realizar su sueño. Su pasión era tan grande que contagió a mi padre Jacob, a mi hermano Eleazar y a mí. Todos seguimos el mismo camino, transmitiendo de padres a hijos el amor por el trabajo manual, artesanal, que transforma la naturaleza. Como imagen y semejanza del Dios creador, también los naggar, como nos llaman en el pueblo, pueden crear. La diferencia es que no creamos de la nada, como nuestro Padre celestial, sino a partir de su creación. Estamos en perfecta armonía con el Dios creador y continuamos su presencia en el mundo.

De la abuela Miriam aprendí que todo en la vida debe hacerse con esmero, otra palabra para decir amor. La abuela Miriam llevaba a cabo todas las tareas con gran delicadeza, ilusión y esmero. Todo era especial para ella. Realizaba hasta la más pequeña de las actividades cotidianas con gran dedicación, con perfección. A todo le daba valor. Con la abuela Miriam aprendí a apreciar los pequeños detalles, la poesía de la vida cotidiana. El extremo cuidado que ponía en cada tarea, en cada palabra, en cada consejo, en cada plato preparado, en cada lavado de la ropa, en cada objeto pulido era algo que me asombraba y al mismo tiempo me encantaba.

La abuela Miriam era una mujer sencilla, como todas las mujeres hebreas. Fiel a la tradición, amaba a cada uno de sus hijos y nietos con la misma intensidad con la que respetaba la Ley hasta el detalle. La abuela Miriam fue un ejemplo de vida y de fe. Sabía leer la presencia de Dios en todo y en cada cosa o situación: en las acciones que realizaba, en los lugares que frecuentaba, en cada persona que componía el mosaico de su historia, de nuestra historia como familia y pueblo elegido. Tierna, serena, siempre tenía la palabra justa para guiarnos. Cuando digo justa, no me refiero a dulce o suave: a veces era muy estricta, nos llamaba la atención y señalaba todos nuestros errores. Sin embargo, cada una de sus palabras estaba cargada de significado. No decía nada al azar. Incluso cuando actuaba con severidad, era con buenas intenciones, para corregirnos y hacernos crecer. Para darnos una lección.

Mis hermanos y yo recurríamos a ella cuando no sabíamos qué hacer, o cuando nos habíamos excedido en alguna aventura y algo había salido mal. Alrededor del fuego en invierno, o a la sombra del jardín en verano, la abuela Miriam nos llamaba, nos invitaba a sentarnos a su lado y siempre comenzaba contándonos una historia o parábola para después enseñarnos cómo proceder. Siempre tenía la respuesta ideal y un consejo concreto. Era un pozo de amor y sabiduría, incluso sin haber tenido la oportunidad de estudiar. Esa fue una de las cosas que nunca entendí sobre la cultura de mi gente: la sumisión de las mujeres hasta el punto de que no podían seguir sus sueños. Se limitaban a la educación básica y permanecían siempre vinculadas al hogar. Siempre imaginé que cuando me casara trataría a mi esposa de una manera diferente. No por desprecio a la tradición, sino para ser fieles a Dios, que nos creó hombre y mujer, iguales. Si Eva fue creada de la costilla de Adán, significa que ella está a su lado, ni arriba ni abajo. Nunca entendí este cambio, que despojaba a las mujeres de su «imagen y semejanza» para ponerla en un segundo plano, reducirla a una categoría inferior. Esto ciertamente cambiará en el futuro y espero poder contribuir a este cambio de mentalidad.

3

Crecer

Durante toda mi infancia y juventud, pensé solo en formar una familia, ser un buen judío, honrar a Dios y a mis padres. Hacía todo lo posible por seguir la Ley y llenar de alegría a la familia, mi gran tesoro. Con mucho gusto aceptaba todo lo que me pedían mis padres o hermanos. Siempre quise dar lo mejor de mí, con humildad y determinación. Fiel y orante, esperaba algún día comprender exactamente cuál era mi vocación específica, el propósito de haber sido creado por Dios y haber venido al mundo.

Quizás por eso era una fiesta para mí cada vez que subíamos a Jerusalén. Belén está a solo unas horas al sur de la Ciudad Santa. A menudo íbamos allí para rezar en el templo, visitar amigos, buscar clientes para nuestra carpintería, comprar algún producto que era difícil de encontrar en la pequeña «ciudad del pan», como se conocía nuestro pueblo. Nunca entendí bien la razón de este apodo. Recuerdo el día en que mi madre intentó explicármelo por primera vez. Estábamos en casa, un día normal de primavera. La abuela Miriam estaba en la cocina preparando la comida, como hacía todos los días. Alfeo y yo corríamos por la casa detrás de la pequeña Lili, nuestra oveja favorita, dócil como ninguna otra. También con nosotros estaba nuestro primo Isaac, hijo de nuestro tío Cleofás. Éramos casi todos de la misma edad, con apenas un año de diferencia. Debía tener unos seis años en ese momento. Correteaba feliz por el patio cuando percibí un aroma extraordinario proveniente de la parte trasera de la casa. Ciertamente ya había sentido ese olor muchas veces antes, pero no sé por qué ese día fue especial. Entonces les dije a mis hermanos:

—Qué bien huele.

Ellos estuvieron de acuerdo, e Isaac gritó:

—¿Qué será?

—Vamos a descubrirlo –respondió Alfeo.

Todos fuimos a buscar el origen del aroma. Cuanto más nos acercábamos, más intenso era ese aroma cautivador. Saltamos los arbustos para acortar nuestro camino, giramos a la izquierda en la parte trasera de la casa y nos encontramos con mamá frente al horno humeante.

Isaac saltó frente a nosotros, estiró el cuello para ver mejor lo que había dentro, y con una mirada curiosa y feliz, preguntó:

—Tía Debbi, ¿qué estás haciendo?

Debbi. Así llamaban cariñosamente todos a nuestra madre Débora. Ella no respondió. Sonrió e indicó que nos acercáramos. En sus manos tenía una gran canasta cubierta con una toalla. Los tres rodeamos la canasta, curiosos por ver qué había allí que olía tan bien. Antes de quitar la toalla, empezó a contarnos la historia de una semilla que fue arrojada al viento...

—Durante días y días –dijo nuestra madre– la semilla viajó hasta que cayó en los campos de Belén. La semilla pensó que estaba segura, pero luego vino una tormenta que revolvió la tierra y la asfixió. Enterrada, la semilla pensó que era el final, pero en realidad solo estaba cambiando. Después de unas semanas, la semilla se convirtió en una hermosa espiga dorada. Ella estaba orgullosa de tanta belleza y pensó que nada podría superar su encanto y brillantez. Unos días después alguien pasó por el campo, le gustó tanto la espiga que la arrancó y se la llevó a casa.

Isaac y yo seguimos la historia muy atentos. Suspiramos al mismo tiempo, en señal de decepción, cuando escuchamos que la espiga dorada había sido arrancada de la tierra. Después Alfeo, el mayor de los tres, intervino diciendo:

—Pero luego se secará y morirá.

Entonces mamá continuó diciendo:

—¿Qué creéis que pasó después?

—Ahora es su fin –respondimos todos juntos.

—No, todo lo contrario. Al secarse, el hombre vio que la espiga tenía muchos granos. Entonces pensó en moler los granos para hacer harina. Y funcionó. Luego amasó tanto la harina que se convirtió en una masa pegajosa. Puso la masa al fuego y al cabo de unos minutos ocurrió un milagro... ¿Sabéis cuál?

Nos miramos, dubitativos. Pensé durante unos instantes, buscando una respuesta, pero nada vino a mi ingenua mente de seis años. Alfeo e Isaac también permanecieron mudos. Mamá se divertía con nuestra congoja. Finalmente, nos enseñó la cesta:

—Este es el milagro, que se repite una y otra vez. Milagro de transformación y de multiplicación. Un simple grano que se convierte en pan. Y fue a partir de entonces, tras el primer milagro del pan, cuando nuestra ciudad pasó a llamarse Belén, Bet Léhem, que significa «casa del pan».

Después de ese día, cada vez que compartíamos el pan era un milagro para nosotros. Recordábamos esa historia y el día en que degustamos la comida diaria de una manera especial, revestida de significado.

* * *

Sin embargo, no todos mis recuerdos son tan agradables como este. No recuerdo un solo día de mi infancia sin la sensación de miedo y amenaza que flotaba en el aire. Nuestro pueblo vivía en continua tensión por la presencia del invasor. Los soldados transitaban en todo momento, sin mostrar respeto por nuestro pueblo, nuestra historia o nuestras tradiciones. El Imperio romano era una gran potencia, y había llegado a nuestro territorio recientemente. Fue el general Pompeyo quien invadió nuestras tierras cuando nuestro abuelo Matá aún era un niño, unas cuatro décadas antes de mi nacimiento.

De hecho, después de la época del rey David, nuestro país nunca volvió a vivir en completa libertad. Fuimos invadidos y dominados por varios pueblos. Primero los asirios, luego los persas, los griegos, los seléucidas y finalmente los romanos. El período asirio fue el más violento y cruel. Fue entonces cuando se produjo la destrucción y profanación del templo, hace unos dos siglos. El rey asirio dividió Israel en provincias, dando lugar a Judea, Samaría, Galilea, Perea y Traconítide. También impuso el paganismo y prohibió la circuncisión, una gran afrenta a nuestro pueblo y a nuestro Dios.

Después de este período, un siglo antes de la llegada de los romanos, se produjo un levantamiento, liderado por algunos miembros de la familia de Leví. Se les conoce como los macabeos y gobernaron Israel durante varias generaciones, casi un siglo en total. Los macabeos restauraron la libertad de nuestra tierra, recobraron la dignidad del pueblo judío, pero no tardaron en iniciar conflictos internos y guerras. Todos los que se opusieron a su autoridad y severidad fueron perseguidos, castigados y asesinados. Muchos huyeron a tierras lejanas, especialmente a Egipto, que siempre ha sido un lugar de exilio. Fue durante este período cuando llegaron los romanos, con la excusa de ayudar a nuestro pueblo a recuperar la paz. Ya dominaban toda la región alrededor del Mediterráneo, así que era una cuestión de tiempo que llegaran aquí.

El abuelo Matá recordaba la época en que llegaron los primeros romanos.

—Al principio –nos dijo una vez– incluso pareció ser una ayuda. Todos se regocijaban, cantaban y bailaban cuando vieron que los soldados romanos llegaban y expulsaban a los opresores macabeos y traidores del pueblo.

Nuestro abuelo solía reunir a los niños alrededor del calor del fuego para contar esta y tantas otras historias.

—Todavía era pequeño –describía–, solía subir la colina con mis amigos para ver el movimiento de las legiones romanas en su camino a Jerusalén. Desde allí se esparcieron por toda Judea y luego descendieron a través de Samaría y extendieron su dominio hasta Galilea. Por donde pasaban, la gente los saludaba, les daba las gracias, les ofrecía algo de comer y de beber. No podíamos imaginar la trampa en la que estábamos cayendo.

Es cierto que los romanos garantizan la paz, pero siempre por la fuerza. En poco tiempo, sus soldados se dispersaron por todas partes, en pueblos y ciudades, en carreteras y puertos. Hoy vigilan cada rincón. Desde Roma, el emperador lo controla todo, y sus recaudadores cobran más impuestos de los que podemos permitirnos. Tienen muchos dioses, así que no les importa nuestro único Dios. Para los romanos es solo un dios más. Lo mismo ocurre con nuestra tradición. Nos permiten seguir la Ley siempre que no interfiramos con la suya y no le causemos ningún problema al César. Es una paz marcada por la sangre y la corrupción. Tiene poco de «pacífica». Dicen que nos protegen, pero en realidad nos contaminan con numerosos males: hipocresía, idolatría, falsos dioses y falsos valores. Somos como un rebaño sin pastor, o con muchos falsos pastores, mercenarios que en lugar de guiar solo disfrutan de lo que podemos ofrecer.

* * *

Durante este período de mi infancia gobernaba en Roma el emperador Octavio Augusto, al menos así lo parecía, ya que no nos llegaba mucha información, solo órdenes e impuestos. En Jerusalén, gobernaba Herodes desde hacía poco más de una década. Algunos lo llamaban el Grande, pero yo lo conocía como el Terrible, porque había cometido tantas atrocidades que el mero hecho de pensar en ellas todavía me inquieta hoy. Herodes no era judío. Era mestizo, mitad hebreo y mitad idumeo. Obtuvo el título de rey solo porque se humilló ante el emperador romano, sometiéndose plenamente a los invasores. Se convirtió en una especie de marioneta del emperador, que no tenía gran interés en nuestras tierras, ya sin grandes riquezas. Roma gobernaba indirectamente, por lo que pudimos mantener nuestra propia religión y costumbres. El Imperio aseguraba el orden y la protección a través de la fuerza de su ejército, y Herodes lo agradecía enviando grandes cantidades del dinero de nuestros impuestos y de cereales cultivados en nuestros campos, así como animales de nuestros rebaños y frutos de nuestros huertos.

Todos conocían muy bien al rey Herodes, pero por las peores razones. En cada peregrinaje que hacíamos a Jerusalén, nos informaban de las enormes crueldades cometidas por este desalmado déspota. Además de cruel e impetuoso, era un rey muy ambicioso, por eso construyó el puerto de Cesarea. También reconstruyó las antiguas ciudades de Jericó y Samaría, y gradualmente extendió su dominio más allá de Judea, Samaría y Galilea, llegando al este del Jordán y el área del Golán más allá del lago Genesaret. Herodes incluso concertó matrimonio con la inocente Mariamne, de la familia de los asmoneos, hija de Alejandro Macabeo, pero siempre fue considerado un extranjero, ya que nuestro pueblo nunca pudo aceptar a un rey infiel.

Herodes también se esforzó por comenzar a reconstruir el templo en Jerusalén. Trató de enriquecerlo con oro y hermosas decoraciones, pero aun así no pudo acercarse, ni siquiera en parte, al esplendor del templo construido por nuestro padre Salomón. Las obras comenzaron al mismo tiempo que yo nací y hoy, cuatro décadas después, siguen sin terminar. Todo el mundo dice que nunca se concluirán, porque de lo contrario los sacerdotes del templo no tendrán excusa para pedir constantes donaciones al rey y al pueblo. Es una máquina económica que avergüenza a nuestro pueblo y corrompe la imagen y el significado del templo. Lástima este anhelo de los levitas de querer sacar provecho del diezmo y del comercio en el templo, que debería ser simplemente la casa de Dios.

Esto no significa que la reconstrucción no tenga valor. Al contrario, cada vez que subimos a Jerusalén y vemos algo nuevo en el templo, siento una gran alegría. Cuando era muy pequeño, solía correr por el patio de los gentiles con mis hermanos. Me encantaba ese ambiente, la sensación de estar cerca de Dios, de jugar en los brazos de mi padre. El tiempo pasaba muy rápido en esos días. Cuando nos dábamos cuenta, ya era de noche y la hora de retirarnos. Dábamos vueltas en el templo con tanta libertad que parecía que no había ningún problema en el mundo.

Mucho más rápida fue la construcción de los enormes palacios de Herodes. Algunos de nuestros amigos que viven en los grupos de esenios cerca del Mar Muerto dijeron que allí, en el lado de Masada, Herodes construyó una enorme fortaleza. También reconstruyó la fortaleza de Maqueronte, al este del río Jordán, que había sido construida por el rey asmoneo Alejandro Janeo medio siglo antes y destruida por Pompeyo cuando invadió nuestro país. Cerca de Belén, al sur, se erigió otra gran fortaleza que lleva su nombre y donde ya había determinado desde el principio que estaría su tumba. Aquí se encuentra hoy Herodes, mientras escribo estas memorias, ya que han pasado casi dos décadas desde la muerte del déspota idumeo.

4

Cambiar

Cuánto extraña nuestra gente a David y Salomón. Eran verdaderos líderes, sabios, preocupados por la nación. Nuestros últimos gobernantes no han sabido más que sembrar el caos y el sufrimiento.

Mi padre Jacob evitaba todo tipo de discusiones o conflictos sobre política. Es una virtud que aprendió de su padre Matá, y así nos lo enseñó a todos. En la carpintería, por ejemplo, recibía personas de todos los grupos. No privilegiaba a nadie. Una vez, un saduceo muy rico vino a encargarnos un trabajo. No era de Belén, pero ya lo habíamos visto algunas veces paseando por la ciudad. El hombre se apresuró a entrar en el taller, sin siquiera saludarnos. Su única palabra fue para averiguar quién era el dueño de la carpintería.

En ese mismo momento, mi padre estaba atendiendo a un pobre campesino de la vecina Tecoa, que también era la primera vez que acudía a nosotros y que era evidente que procedía de una familia humilde, como la mayoría de los agricultores de la región. El campesino necesitaba arreglar algunas herramientas para poder continuar su trabajo en el campo: algunos mangos de azada, un arado nuevo y otras herramientas para trabajar la tierra. Mi padre sabía que tendría dificultades para pagar todo el servicio, pero igualmente le dedicó toda su atención y le preparó instrumentos aún mejores que los que había solicitado.

Mientras tanto, el saduceo se agitaba en la entrada de la carpintería. Entonces mi padre le dijo:

—Tendrás que esperar un poco.

El hombre se enfureció. Tomó esas simples palabras como una ofensa. Comenzó a gritar a todos.

—¡Esto es una vergüenza! ¿Cómo es posible que atendáis a este pobre infeliz y no me deis prioridad a mí, que tengo tanto que hacer, tantos negocios esperándome?

Más tarde supimos que el saduceo era dueño de un extenso terreno al sur de Betania y al este de Belén, no lejos de nosotros, y que debía transportar una carga de aceite y de vino al puerto. Se trataba de un gran pedido de los romanos, destinado a la capital. El hombre estaba nervioso porque tenía un problema con su carro y necesitaba madera de calidad para reemplazar las viejas tablas que estaban a punto de romperse y que amenazaban con provocar un incidente con la carga. A pesar de tantas prisas y de la confusión, de las amenazas y del orgullo, mi padre no se rindió ni un instante. Terminó de preparar las herramientas del agricultor y solamente después de saludarlo y acordar con él que el pago podría hacerlo en especie, con cereales y algunas verduras, fue a atender al agricultor rico.

Los saduceos forman uno de los partidos políticos más influyentes y ricos de nuestro tiempo. Grupo reducido, muy selectivo. En general, son propietarios de grandes tierras, o tienen negocios en Jerusalén y otras ciudades importantes. Casi nunca tenemos contacto con ellos, salvo cuando vienen a nuestra carpintería o cuando nos llaman para trabajar en alguna de sus obras. No nos miran con buenos ojos. Y nosotros, que somos llamados anawin, tampoco los apreciamos. Los saduceos son los mayores colaboradores de los romanos. Al apoyar a los invasores, obtienen privilegios para el templo, pero crean numerosos problemas para sus conciudadanos. Como son ricos, también obtienen buenos puestos en el Sanedrín. En definitiva, son un grupo que está muy lejos de nosotros y que mantiene una fuerte oposición frente a otros grupos, como los fariseos y los zelotas.

* * *

Los fariseos forman otro partido. Ellos también se consideran especiales. En uno de los viajes que hice entre Belén y Galilea, recuerdo haber conocido a un fariseo llamado Aser. Nos acompañó en la caravana, entre muchos otros desconocidos. Aser siempre era el primero en levantarse, realizando todos los ritos de purificación con increíble precisión y humildad. No descuidaba ningún detalle. Después de todos los ritos, comenzaba sus oraciones, también estas con precisión y cuidado. Era ejemplar en el cumplimiento de la Ley, no transgredía ningún precepto.

Al principio eso me impresionó. Pero pronto noté que Aser siempre estaba aislado, envuelto en su propio mundo. Después de la oración, recogía sus cosas y se preparaba para la caminata diaria, sin preocuparse por los demás. Nunca preguntaba si alguien necesitaba ayuda, ni compartía un trozo de pan. Ese viaje fue particularmente difícil ya que estábamos en pleno invierno. Durante algunos días no pudimos seguir el itinerario previsto debido al frío y al viento. Pasábamos el tiempo hablando, compartiendo un poco de nuestras vidas. Sin embargo, no recuerdo haber visto a Aser entre nosotros ni un solo momento. Deambulaba en solitario, distante, mirando al cielo o al horizonte infinito y profiriendo palabras silenciosas para sí mismo. Nos consideraba impuros y por eso no quería acercarse. Me enteré de su nombre por casualidad, porque en el camino no intercambiamos ni dos palabras.

En Galilea había muchos fariseos. Allí, más tarde, descubrí que el término «fariseo» significa «apartado». Son grandes seguidores de la Ley y fieles asistentes a la sinagoga. Es cierto que no todo el mundo es tan radical como Aser. Poco después de ese viaje, conocí y me hice amigo de Noé, quien también era miembro de los fariseos. Alto, bien arreglado, con el pelo largo y trenzas, Noé siempre tenía una sonrisa en su rostro. Nació en Galilea y creció allí. Me dijo que su grupo no tenía mucha conexión con el templo, y que por eso había subido pocas veces a Jerusalén. Cuando nos encontrábamos, rara era la vez que no comenzaba a hablar de las Escrituras y de la tradición. Me gustaba mucho escucharlo. De Noé aprendí muchas cosas sobre los ángeles y la resurrección, temas que provocan mucha controversia en nuestro tiempo. Muchos, como los saduceos, no creen en tales teorías, pero para mí tienen mucho sentido. Noé abandonaba su sonrisa solamente cuando veía a un soldado romano. Tenía una tremenda aversión a los militares y a cualquier cosa que se refiriera al Imperio.

* * *

Esta aversión también la comparte otro grupo, los zelotas. Durante mi infancia en Belén, no recuerdo haber conocido a ningún zelota. Creo que es un partido nuevo que surgió después de la muerte de Herodes. Hace unos años supe que uno de mis amigos de la infancia se había unido al grupo. Rubén es su nombre. Rubén, que era uno de nuestros compañeros de aventuras por los alrededores de Belén, nos superaba a todos en velocidad y fuerza. Sus juegos favoritos consistían en desafiar a otros niños de su edad. Cada vez que salíamos de la ciudad hacia las colinas, Rubén inventaba algún juego arriesgado. Podía pasar todo el día corriendo sin que le faltase el aliento ni las energías. Lo admiraba por su determinación y fuerza, así que no me sorprendió cuando me dijeron que estaba en Jerusalén con un grupo de amigos liderado por un tal Judas, organizando constantes manifestaciones y pequeñas afrentas a los romanos. El peligro siempre lo había atraído. Era como su alimento diario.

Con nosotros siempre fue muy respetuoso y amable. A pesar de sus impulsos de ira, nunca fue violento con sus amigos.

Nos desafiaba, pero nunca peleó con ninguno de nosotros. La última vez que lo vi fue precisamente en Jerusalén, hace unos años, con motivo del Pésaj. Me habló de su familia, que seguía viviendo en Belén, en la misma casa a la que yo había ido tantas veces. Me habló de sus proyectos y de su sueño de libertad. No dijo nada abiertamente sobre actos violentos, espero que este partido al que ahora pertenece no cambie su personalidad y no lo lleve por malos caminos.

En los muchos viajes que hice entre Judea, en el sur, y Galilea, en el norte de Israel, también encontré a muchos samaritanos por el camino. Las colinas de Samaría son tan cautivadoras como peligrosas. La gente que vive allí sufre mucho por los prejuicios y la exclusión. Tienen el mismo origen que nuestro pueblo, sin embargo en algún momento del pasado crearon nuevas formas de culto y construyeron su propio templo en el monte Garizín. Los saduceos nunca los perdonaron, dicen que son traidores e infieles. Los acusan de idolatría, como a los paganos. Prácticamente toda la gente de Judea considera que los samaritanos son impuros y heréticos. Como conozco a varios de ellos, no puedo verlos de la misma manera. He sido personalmente testigo de cómo respetan el sábado, cómo conocen los libros de Moisés, cómo oran a nuestro único Dios. Respeto su historia y sus tradiciones. Respeto sus diferencias, por eso tengo muchos amigos entre los samaritanos, personas que siempre nos han ayudado y recibido con mucho amor. Después os contaré algunos de esos momentos.

* * *

A decir verdad, los habitantes de Galilea también son considerados inferiores por la gente del sur, de Judea. Dicen que Galilea es tierra de pobres, incultos y rebeldes. Por eso no fue fácil aceptar la propuesta de nuestro padre cuando decidió dejar Belén para mudarse a Nazaret. Yo tenía unos doce años en ese momento. Presentía que algo importante estaba a punto de suceder. Mi padre comenzó a tener una actividad poco frecuente. Varias veces salía de la carpintería a mediodía para asistir a una reunión. Dos o tres veces fue a Betania a visitar a una familia de amigos. En una de estas ocasiones, nos invitó a Alfeo ya mí a acompañarlo, ya que sabía que nos encantaría encontrarnos con los hermanos Daniel y Jafet, dos de los hijos de sus amigos.