Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

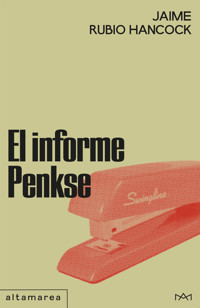

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Desde el extraño suceso que tuvo lugar durante las obras de construcción, en este edificio ubicado en Sants, Barcelona, las leyes de la física han dejado de aplicarse con normalidad, provocando todo tipo de anomalías espacio-temporales. Cada vivienda sufre una alteración particular: una se ha quedado anclada en 1973, otra se ve completamente en blanco y negro, y en otra, la persona que la habita cambia de género dependiendo de si es de día o de noche, entre otros fenómenos paranormales que han moldeado el carácter y el modo de vida de los miembros de la comunidad. Una de las vecinas, propietaria de seis pisos del bloque, asegura que su padre, el doctor Lucas Rojo, un científico que coqueteaba con experimentos cuánticos, intentó en su día comprar todo el edificio... para echarlo abajo. Sitges tiene la atmósfera de 13, Rue del Percebe y Aquí no hay quien viva, el elemento fantástico de Regreso al futuro, el humor absurdo de José Luis Cuerda y un extraño vínculo con Toledo (el de Ohio). «Jaime Rubio Hancock es capaz de convertir una conversación anodina de ascensor en un auténtico laberinto mental». XAVI DAURA «No sé si me encantaría o me horrorizaría ser vecino de Jaime Rubio Hancock». FACU DÍAZ «Pocos autores actuales me hacen reír tanto (y me dan tanta envidia) como él». KIKE GARCÍA, El Mundo Today

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A Alma

Jorge entró en el edificio por error. Iba pendiente del móvil y respondía a un mensaje sobre una cena a la que no quería ir, pero de la que no sabía cómo librarse. ¿Digo que no puedo? ¿Que ya he quedado? ¿Y si me piden detalles? Llegó al portal, que creía que era el suyo, y se cruzó con una vecina que salía y le abrió la puerta mientras él pensaba en comentar, simplemente, que no quería ir. ¿Era mejor ser sincero o se lo tomarían a mal? Antes de haber llegado a una conclusión y tras subir unos cuantos escalones, se dio cuenta de que no vivía allí. Algo avergonzado («¡ni siquiera se parece a mi edificio!»), dio media vuelta para salir de nuevo a la calle.

Al principio pensó que quizás había subido más escalones de los que creía porque bajó un par de tramos y seguía sin ver el portal. Siguió, confiando en encontrar la salida, pero solo dio a otro rellano.

Se asustó un poco. ¿Iba tan despistado que había subido varios pisos? Continuó escaleras abajo y se encontró con más rellanos, todos iguales. Cuando llevaba dos o tres, llamó al timbre de una de las puertas. Nadie le contestó. Probó con la de al lado. ¿Estaba aún en el primero? ¿No había llegado a la salida? ¿Pero cómo había subido tanto? Abrió una mujer joven, de en torno a los treinta. Sin saber muy bien qué decir ni cómo, Jorge le explicó que había entrado en el edificio por error y que, en fin, no sé qué estoy haciendo mal, pero bueno, er, ehm, esto… Resulta que no encuentro la salida.

La vecina no se sorprendió. Le dijo que el edificio era un poco extraño y que a veces la gente tenía problemas. «Prueba con el ascensor», le sugirió. Jorge le dio las gracias, sin entender la mención a los problemas que al parecer tenía la gente de aquella finca, y le hizo caso. Entró en el ascensor y apretó el botón de la planta baja, pero la cabina se detuvo en el entresuelo. Volvió a cerrar la puerta y a intentarlo una vez más, sin que el ascensor se moviera. Salió, confiando en que solo tendría que bajar las escaleras de un último piso hasta dar con la salida, pero nada más girar hacia el último tramo de escalones, el que le debería llevar al portal, volvió a dar a otro rellano. Miró el número de la pared que indicaba el piso: era el cuarto. ¿Había vuelto arriba? Volvió a bajar a pie: tercero, segundo, primero, entresuelo. Se detuvo. Bajó escalón a escalón e intentó ser muy consciente de cada movimiento, de cada detalle. Pero el último tramo de escaleras del entresuelo a la planta baja le llevó de nuevo al cuarto.

Volvió a llamar al ascensor. Le volvió a dejar en el entresuelo, a pesar de que estaba segurísimo de haber apretado el botón de la planta baja, y volvió a bajar a pie desde ahí… al cuarto, suponiendo que eso pudiera llamarse bajar. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la pared, ya sudado, mareado, enfadado y llamó a su marido. «Santi, necesito ayuda», le dijo, «me he perdido». «¿Dónde?». «Pues no lo sé, si lo supiera no estaría perdido. Estoy en un edificio que creo que está en la misma calle de casa y no puedo salir porque no puedo llegar al portal, ahora te envío la dirección». Santi no entendía el problema: «¿Te encuentras bien? ¿Llamo a un médico?». Jorge ni siquiera sabía si se encontraba bien o no, lo único que sabía era que no podía encontrar la salida del edificio. «Solo hay rellanos», decía, «no hay portal». «No entiendo lo que me dices, Jorge». «Yo tampoco lo entiendo, Santi». «¿Pero estás bien?». «¡Yo qué sé!».

Mientras Santi llegaba, Jorge volvió a bajar rellanos hasta volver al primero para llamar a la misma puerta de antes. «¿No ha habido suerte?», le preguntó la vecina. «Lo siento, ya te digo que a veces pasan cosas raras». Jorge estaba completamente desorientado: ¿qué quería decir con «a veces pasan cosas raras»?

—Me llamo Berta, entra si quieres.

Jorge pasó y aceptó un vaso de agua. Berta le dio el nombre y el número de la calle, y Jorge le preguntó si podía esperar en su casa hasta que llegara su marido. «Claro», dijo ella.

Santi vio su mensaje con la dirección exacta. Llegó en taxi al edificio, que no tenía nada de extraordinario: mostraba el aspecto anodino de cualquier bloque de pisos levantado en los años setenta u ochenta, con cinco plantas que habrían pasado inadvertidas en cualquier barrio.

Santi se acercó al portal de vidrio y hierro forjado, con el interfono a la derecha, y llamó al primero primera. Contestó Berta. «¿Está Jorge?». «Sí, sube».

«Un momento», dijo Jorge cuando Berta colgó el interfono, «¿y si a Santi le pasa lo mismo?». Berta le dijo que no era probable, que eso en concreto no le había pasado nunca a nadie. Pero la respuesta no lo tranquilizó: tampoco era probable que le hubiera pasado a él y, sin embargo, ahí estaba.

Jorge abrazó a Santi en cuanto lo vio, y Santi no sabía qué pensar. ¿Su marido había sido víctima de alguna crisis nerviosa? ¿Le había dado un brote psicótico o un ataque de pánico? ¿Ese pasado de MDMA del que le había hablado le estaba pasando factura? Santi le dio las gracias a Berta y se dirigió con su marido a la salida. Berta les dijo que en el tercero podrían encontrar a una doctora. «No vive aquí, pero viene a menudo. Es el piso de su padre, que murió hace poco. Probad, seguro que ella os puede ayudar».

Se metieron en el ascensor. Santi pulsó el botón de la planta baja y la cabina comenzó a bajar. Cuando se detuvo, abrió la puerta, salió en el portal y se dio cuenta de que estaba solo. Oyó una voz que venía de arriba: «Santi… Santi, ¿me oyes?». «Sí, Jorge, te oigo, ¿dónde estás?». «En el entresuelo». Jorge asomó la cabeza desde la barandilla y Santi le preguntó cómo había bajado del ascensor. «No lo sé, de verdad que no lo sé…». Insistía en que le había seguido y que había salido de la cabina justo detrás.

—Esto es lo que me pasa todo el rato, es lo que te intentaba explicar.

«Bueno, no pasa nada», contestó Santi, «bajemos andando». Subió a por él y bajaron un tramo de escaleras juntos, cogidos de la mano, como si llevara a un niño al colegio. Pero al girar al segundo tramo, el que daba ya al portal, Santi se dio cuenta de que estaba solo. Subió corriendo las escaleras y se encontró con su marido en el cuarto piso, sentado en el rellano y con la cara escondida entre las manos.

—Cuando voy en ascensor no paso del entresuelo —le explicó—, pero cuando voy por las escaleras vuelvo al cuarto. Es como un bucle.

Lo volvieron a intentar con el ascensor, pero esta vez Jorge salió primero. Pasó lo mismo. Cuando Jorge ponía un pie en el rellano, no era el del portal, sino el de otro piso. Y cuando intentaba bajar por las escaleras, nunca llegaba a la salida. Santi no se lo explicaba y no solo no entendía cómo desaparecía su marido, sino tampoco cuándo. Parpadeaba y ya no estaba cogido a su mano, le daba en los ojos el brillo del sol de media tarde y ya no estaba delante de él, se cogía a la barandilla por costumbre y ya no lo tenía a su izquierda.

Después de tantas pruebas que perdieron la cuenta, hicieron caso a Berta y subieron al tercero, donde les abrió la doctora Mireia Rojo. Habló Santi porque Jorge no podía, estaba demasiado nervioso y asustado. «No sé qué pasa», le dijo, «pero mi marido no puede salir del edificio y Berta, ¿se llamaba Berta?, la chica del primero, nos ha dicho que subamos».

La doctora tampoco parecía sorprendida: los invitó a pasar, les sirvió un vaso de agua y les ofreció café, que ambos rechazaron. Santi insistió: «¿Qué le pasa a mi marido? ¿Es algo psicológico, le ha sentado mal algo de comer, tiene fiebre…?». La doctora hizo una pausa antes de decirles que no era esa clase de doctora:

—Soy física y el problema de este edificio es que aquí las leyes de la naturaleza no funcionan como deberían.

Les hizo pasar a un despacho: en la pared tenía colgado un plano del edificio, repleto de anotaciones para cada uno de los pisos.

—Sé que esto va a resultar difícil de creer y hasta de entender, pero el edificio se levantó en un punto inestable del universo. O, mejor dicho, en un punto del universo completamente normal que se volvió inestable. Y hay zonas que no son como deberían, en las que las leyes de la física no funcionan o no lo hacen como siempre.

—Eso no tiene ningún sentido —dijo Santi.

Les puso varios ejemplos: en un piso del segundo vivía una señora que cada día estaba más joven; un piso del primero estaba anclado en 1973; enfrente de donde estaban había otro donde todo era en blanco y negro…

—Y también está Berta, que cuando se pone el sol es Alberto. Pero esto que me decís aún no lo había visto. Es raro.

—Ya, en fin, claro que es raro —dijo Santi—. Pero no es lo único raro. Nada de lo que dices tiene ningún sentido.

—Es posible que sea algo que hayas hecho, quizás has pasado por algún pequeño bolsillo en el que la geometría del espacio-tiempo está curvada…

—Yo no he pasado por ningún sitio así.

—Eso tampoco tendría ningún sentido.

—Lo sé —dijo la doctora—. Hay algunos pisos vacíos. Lo mejor es que te instales en uno hasta que podamos solucionar esto. El primero segunda, al lado de Berta y Alberto, está libre. Está bien y hay algunos muebles. Supongo que llenos de polvo, pero bueno.

La doctora sacó una llave de un cajón y se la ofreció.

Santi se negó en redondo, a pesar de que Jorge ya había extendido la mano para cogerla. Agarró a su marido por el brazo y lo arrastró hasta la salida. «Muchas gracias, doctora, vamos a intentar irnos de aquí». Santi gruñía y le decía a Jorge que en ese edificio estaban todos locos y nada tenía ningún sentido, nada. «El ascensor está trucado», aseguró, «esto es una broma pesada o una estafa. Saldremos de aquí como sea».

Probaron durante horas. Abrazados, por separado, corriendo, caminando muy lentamente… No hubo manera. Cada vez que giraban por el último tramo de escaleras o abrían la puerta del ascensor, Santi se quedaba solo y Jorge aparecía en el cuarto o en el entresuelo.

Pasada la medianoche, con las piernas doloridas y el traje empapado en sudor, Santi subió una vez más desde el portal a buscar a su marido y se lo encontró con la doctora y un treintañero que le estrechó la mano nada más verlo. «Hola», le dijo, «soy Alberto, del primero. Creo que ya conocéis a Berta».

Jorge le dijo a Santi que se iba a quedar.

—El piso está bien. Está amueblado, y Alberto me invita a cenar. Quizás mañana me puedas traer algo de ropa.

—Tú también estás invitado, claro —añadió Alberto.

Santi le dijo que ni hablar, que no se podía quedar allí, que iba a llamar a la policía. Jorge le dijo que por favor no lo hiciera, que estaba muy cansado, que se quedara con él o se fuera a casa y mañana ya probarían de nuevo.

Pero Santi no quería dejarlo allí, ni quería quedarse.

—Yo también creo que todo esto tiene una explicación racional —dijo la doctora—. Pero no es la explicación a la que estamos acostumbrados. Es una explicación racional diferente. Pero racional. Científica.

Santi llamó a la policía. No entendieron muy bien lo que les decía: «¿Su marido está secuestrado? ¿No? ¿Entonces por qué no puede salir?».

Enviaron a dos agentes, por si acaso. Santi les abrió la puerta de la calle y subió con ellos hasta el primero, por las escaleras, mientras les intentaba explicar lo que ocurría.

—No sé cómo lo han hecho, quizás lo hayan drogado, pero no consigue llegar al portal.

Llamaron al timbre y les abrió Jorge.

—Buenas, dice su marido que no puede salir del edificio.

—Es cierto.

—¿Alguien le retiene?

—No.

—¿Entonces por qué no puede salir?

—No lo sé.

Jorge accedió a mostrarles lo que pasaba. Bajó por las escaleras entre los dos agentes y les pidió que lo agarrasen fuerte, cada uno de un brazo. Cuando giraron para entrar en el último tramo, Jorge apareció en el cuarto. También probaron por el ascensor.

Los agentes estaban sorprendidos y también enfadados. ¿Nos habéis traído aquí para enseñarnos un truco de magia? ¿No estaréis grabando? Si luego vemos esto en TikTok… Santi les dijo que no era nada de eso, que Jorge de verdad no podía salir y que ninguno de los dos tenía TikTok ni Instagram ni nada parecido.

—No podéis hacernos perder el tiempo de esta forma.

—Además, es casi medianoche, estáis molestando a los vecinos.

—No es un truco, de verdad, ni una broma.

Las protestas no sirvieron de mucho. Los policías dejaron el edificio y Santi acabó sentado en el suelo, al lado de la puerta del piso donde Jorge iba a pasar al menos una noche. «Todo va a salir bien», le dijo. «Solo serán unos días, hasta que esto pase. El piso es agradable, tiene mucha luz. ¿Quieres verlo?».

Y en ese momento, Jorge se alegró porque recordó esa cena a la que no quería ir y cayó en que de ningún modo podría hacerlo, aunque nadie le iba a creer si contaba por qué.

***

Las obras del edificio terminaron en 1973. Cuando la doctora Mireia Rojo empezó a investigarlo, el arquitecto ya había fallecido, la constructora había cerrado y la promotora había sido adquirida por una multinacional. No había nada extraño en los planos, ni en los materiales, ni en la gente que había trabajado allí. De hecho, el arquitecto había levantado varias decenas de edificios adaptando el mismo plano a diferentes solares y alturas, sin que ninguno mostrara ningún hecho inexplicable, al menos hasta donde la doctora sabía.

Pero sí había diferencias entre los planos y lo edificado. Según los diseños, en las puertas primera y tercera de cada rellano, la cocina estaba a la derecha del recibidor, que de frente daba al comedor. Y a la derecha de esta sala salía un pasillo en L que giraba a la izquierda y distribuía el espacio entre un baño, un aseo y los tres dormitorios.

Las puertas segunda y cuarta eran idénticas, pero como si se reflejaran en un espejo: la cocina estaba a la izquierda y el pasillo, a la izquierda del comedor.

Pues bien: no todas las casas eran así. A veces, las diferencias eran pequeñas. Por ejemplo, el segundo baño del tercero cuarta, el piso vacío enfrente del de la doctora, era un poco más pequeño, pero había que medirlo para darse cuenta. El que le habían dado a Jorge era un pisito de soltero con un solo dormitorio. Uno de los pisos del segundo tenía una habitación extra, pero sin ventanas. Otro tenía el pasillo recto.

Además, los espacios no cuadraban: por ejemplo, la segunda planta sumaba diecisiete metros cuadrados más de lo que debería, mientras que la cuarta era algo más pequeña. Pero por fuera —recordemos que el único que no podía salir era Jorge— el bloque era regular, sin que se pudiera ver a simple vista dónde estaban los metros que sobraban o faltaban.

La doctora le había preguntado a un arquitecto, que había sugerido varias explicaciones: a) un error al medir, b) habitaciones o espacios sellados que explicarían la ausencia de metros cuadrados en unos pisos y la apariencia de más metros en otros, c) que el edificio tuviera una forma irregular que no se había reflejado en los planos por error y que no se veía a simple vista, d) alguna irregularidad en las obras que no se había declarado para evitar sanciones o reparaciones costosas o e) alguna irregularidad en los planos que no se había declarado para evitar, también, sanciones o reparaciones costosas.

La doctora Rojo no había descartado ninguna posibilidad e incluso contemplaba que varias o todas las respuestas fueran correctas, al no ser incompatibles entre sí.

Pero ninguna de ellas explicaba el resto de anomalías.

Se había enterado de esas anomalías después de la muerte de su padre, hacía unos meses. Lucas, así se llamaba, y su esposa Rosa se mudaron al piso en 1973, cuando ella aún no había nacido. Se separaron a principios de los ochenta y Mireia y su madre se fueron a vivir con su tía Toñi. Su padre, doctor en Física como ella, se había quedado en el piso en un arreglo poco habitual, pero amistoso.

Durante casi cuarenta años, Mireia había pasado en aquella casa fines de semana y días sueltos. Cuando fue después de que muriera su padre para poner algo de orden, le llamó la atención el despacho, donde no había entrado casi nunca. En una pizarra tapada con una sábana, su padre tenía colgado el plano del edificio, rodeado de notas adhesivas y folios con aclaraciones. En el suelo había varias cajas llenas de papeles, libretas y carpetas que sí había visto antes y donde suponía que guardaba notas de experimentos y trabajos de sus alumnos, pero al abrirlos se encontró con anotaciones caóticas que documentaban, o eso parecía, lo que ocurría en cada uno de los pisos. También había llaves, fotografías y alguna cinta de casete.

Cuando Mireia leyó aquellas notas, creyó que su padre había perdido la razón o, dado que se había comportado con una normalidad absoluta durante toda su vida —pasmosa, casi, teniendo en cuenta lo que aseguraba que ocurría en el edificio—, quizá solo se trataba de un plan para una novela.

En lugar de meter ropa vieja en bolsas y los libros en cajas, Mireia se pasó la tarde leyendo los papeles.

Antes de irse, quiso confirmar algo que había leído y fue al piso de enfrente, del que tenía una llave. Y no era la única: había varias llaves en un cajón, cada una de ellas con un llavero en el que se indicaba el piso que, supuestamente, le correspondía. Saludó al entrar por si no estaba tan vacío como decían las notas y solo le respondió el eco ligero de los pisos sin muebles ni cortinas. Lo primero que pensó fue que su padre se había confundido: lo único que le ocurría a aquella casa era que habían bajado las persianas y no entraba nada de luz.

Como aún no había anochecido, levantó las del comedor. Y sí, entró la luz. Pero no como se esperaba: veía su camiseta de color gris claro y sus tejanos de un gris más oscuro; las zapatillas también eran grises, como el suelo, más oscuro que las paredes, blancas. Fue a otra habitación y probó a abrir también las persianas. Lo mismo. Igual que en una tercera y que en el baño, que tenía azulejos en varios tonos de gris.

Salió del piso sin dejar de mirarse la ropa y sin poder evitar un pequeño tropezón con el marco de la puerta. Nada más poner un pie en el rellano, volvió a ver la camiseta rosa, los tejanos azules, las zapatillas de un azul más claro. Pasó una pierna y comprobó que los pantalones se volvían grises al cruzar el umbral.

—Hola.

Mireia se volvió. Un hombre que aparentaba unos setenta y muchos la saludaba desde el umbral de su puerta mientras se rascaba la calva.

—¿Tú eres la hija del profesor, verdad? ¿Mireia?

—Sí, hola.

—No sé si te acuerdas de mí. Soy Marcos.

—Claro.

Y era verdad, se acordaba de habérselo cruzado decenas de veces, aunque no habría acertado su nombre ni con una pistola apuntándole a la cabeza.

—Siento mucho lo de tu padre. Era un buen vecino.

—Gracias…

—Veo que has descubierto el piso en blanco y negro.

—El… Sí… El piso en blanco y negro.

—No te asustes. Según tu padre era por la luz, que hacía un efecto extraño.

—Claro, eso tiene sentido. Supongo.

—Es curioso, pero nada más. Lo que aún sigo sin saber es por qué lo compró tu padre.

—¿Este piso era de mi padre?

—Sí, compró varios.

Mireia todavía no había hablado con su abogado, pero días más tarde se enteró de que era cierto: ese piso y otros cuatro eran de su padre, aparte su casa de siempre. En total, seis. La doctora no tenía ni idea de cómo los había conseguido pagar con un sueldo de profesor universitario, sobre todo teniendo en cuenta que, al parecer, ni siquiera se los había alquilado a nadie y los había dejado vacíos. Claro que ¿a quién le iba a alquilar un piso en blanco y negro? En cualquier caso, estaban pagados hasta el último euro.

Ni siquiera su madre lo sabía.

—¿Tu padre tenía cinco pisos? No le pega nada ni tener el suyo. Si me tuve que encargar yo de todo el papeleo con el banco cuando lo compramos.

—¡A un ciego!

—¿Qué?

—Perdona, mamá. Es que llevo un par de horas dándole vueltas a quién se le podría alquilar un piso en el que todo se viera en blanco y negro.

—¿Es una adivinanza?

—Sí, más o menos.

—¿Es un crucigrama? Por si te cabe acromatópsico.

—¿Qué es eso?

—Alguien que no ve ningún color.

—No es un crucigrama.

—Qué pena, me encantan los crucigramas.

***

Las notas del padre de la doctora, Lucas Rojo, eran confusas, pero entre ellas era posible encontrar un hilo que servía para ordenar lo que había pasado, más o menos: las notas se contradecían, algunas se duplicaban, de unas tenía copia en el ordenador, otras solo eran dibujos incomprensibles… No había un sistema claro, todo era un caos, pero se podía ver una obsesión que recorría todos aquellos papeles: viajar en el tiempo.

Era una obsesión que jamás le contó a nadie. Quizás le avergonzaba: ¿cómo iba un profesor de universidad barcelonés y sin recursos a investigar uno de los problemas más difíciles (y caros) de la física? O tal vez solo era un pasatiempo, como los matemáticos que se dedican a intentar resolver la conjetura de Fermat o como quien se dedica a los crucigramas o a los problemas de ajedrez.

Una de sus libretas recogía todas las teorías sobre cómo podríamos viajar en el tiempo, comenzando por la obvia: «Podemos visitar el futuro a tiempo real. Si queremos trasladarnos una hora en el futuro, solo tenemos que esperar una hora sentados (o de pie, eso da igual) y, listos, ya hemos llegado. Esto es algo obvio, pero conviene recordarlo, porque no sucede lo mismo si queremos ir al pasado. No podemos esperar un rato y que sea ayer».

Para viajar al futuro, pero más rápido, «también podemos desplazarnos en el espacio a velocidades muy elevadas: cuanto mayor sea la velocidad, más despacio transcurre el tiempo. Esto ocurre siempre, en aviones, trenes y bicicletas, pero el efecto es tan pequeño que no es observable».

Y ponía un ejemplo clásico, el del astronauta que sale de la Tierra en 2100 y hace un viaje de ida y vuelta al noventa y nueve por ciento de la velocidad de la luz. «Para él y dentro de su nave espacial habrán transcurrido solo dos años, por ejemplo, pero al regresar a la Tierra aterrizará en el año 2114 y no en el 2102: por cada año de su viaje, han transcurrido siete años en nuestro planeta». Si el astronauta consiguiera «viajar a la velocidad de la luz, sería como si para él el tiempo se detuviese, por lo que podría viajar a cualquier momento del futuro en un instante».

Otra opción es acercarnos a un agujero negro; la gravedad no solo afecta al espacio, sino también al tiempo: «Por ejemplo, en un agujero negro la dilatación del tiempo podría darse de tal modo que por cada año que el astronauta pasa cerca (que él vive con total normalidad y sin notar nada extraño en su reloj), transcurren cien años en la Tierra».

La principal pega, aparte de los problemas técnicos, es que en ninguno de estos casos hay forma de volver atrás: son viajes solo de ida. Para poder regresar al momento de partida, o para ir más atrás, habría que viajar a una velocidad superior a la de la luz y eso es imposible, al menos hasta donde sabemos.

El profesor dedicaba aún más espacio a otra forma teórica de viajar en el tiempo: «Podríamos abrir un agujero de gusano, o quizás en el universo ya hay agujeros de gusano abiertos de forma natural». Un agujero de gusano, igual que el agujero que abriría un gusano en una manzana, conectaría dos puntos distantes del universo mediante una línea recta y más breve. Estos puntos podrían ser tanto del espacio como del tiempo.

En cualquier caso (por lo que sabemos, etcétera), abrir un agujero de gusano estable podría ser imposible, ya que requeriría «más energía de la que hay en todo el universo, o más tiempo del que ha transcurrido desde el Big Bang hasta ahora». Y, como decía el profesor, «también haría falta una parte importante de todo el dinero que se ha acuñado e impreso en la historia de la humanidad». En cuanto a los que quizás existan, «todo apunta a que serían muy pequeños y muy inestables».

Pues bien, tras toda esta introducción teórica, el cuaderno se interrumpía: era obvio que a la libreta le habían arrancado la mitad de las hojas. Pero en las últimas páginas, Rojo aseguraba haber abierto un agujero de gusano en el laboratorio de la universidad, y haberlo usado al menos dos veces. Por desgracia, también dejaba claro que había destruido parte de sus papeles con la intención de que nadie pudiera reproducir sus experimentos.

Su objetivo había sido el de hacer un experimento controlado: solo quería unir el laboratorio con su casa, que estaba a poco menos de tres kilómetros, y llegar unos minutos antes. No quería complicarse: poco tiempo, para no cambiar la historia, y en otro sitio, para evitar la posible paradoja de encontrarse a sí mismo. Era un sitio que además sabía que estaba vacío, a no ser que precisamente en ese momento hubieran entrado a robar.

Sin embargo, algo falló y viajó a su casa, pero no unos minutos antes: llegó cuando el edificio aún estaba en obras, a principios de 1973. «No había paredes, solo el techo y el suelo en cemento. Y gente trabajando, claro», escribió. Unos obreros vieron cómo el espacio se agrietaba y aparecía una esfera de luz frente a ellos, de la que salía un profesor universitario calvo y de unos cincuenta años, con bata incluida, que ponía los pies sobre aquella planta en construcción, con cara de evidente despiste. El doctor se ajustó las gafas, los obreros salieron corriendo, tropezaron, tiraron abajo ladrillos y volcaron una hormigonera que dio contra el andamio, con tan mala suerte que el andamio se desprendió y se desplomó.

Rojo se volvió a meter en el agujero de gusano y regresó a su laboratorio, donde cerró el túnel espacio-temporal. Fue corriendo a casa a comprobar si había pasado algo y cuando ya llegaba, se detuvo en la esquina de enfrente con el corazón en un puño: no veía el edificio.

Había desaparecido.

En lugar de aquella finca de cinco pisos había un solar vallado.

Pero cuando dio un par de pasos al frente, volvió a ver el edificio.

Caminó hacia atrás y ya no lo veía.

Inclinó la cabeza y lo veía de nuevo.

Se puso recto y lo perdió de vista.

—Curioso, ¿eh?

—¿Cómo?

—Lo del edificio. Es como un espejismo. Pero usted es vecino, ¿no?

—Ah, sí… —el doctor Rojo reconoció a una vecina del segundo, una mujer extranjera, húngara o polaca, y ya mayor, aunque se conservaba muy bien, mejor de lo que recordaba—. Hola… Sí… No me había fijado, la verdad.

—Es graciosísimo. Ilusión óptica, aunque no sé por qué. Quizás por la luz. A los niños les encanta.

La señora se despidió y Rojo reemprendió el camino a casa. Todo lo demás parecía normal, tanto por fuera como por dentro. Al llegar se sentó en el sofá y, para asegurarse de que no olvidaba nada y que no corría el peligro de pensar que todo había sido un sueño, abrió uno de los cuadernos que tenía amontonados por casa y tomó nota de lo que le había pasado en las últimas horas.

***

La doctora Rojo y yo nos conocimos poco después de que Jorge se hubiera mudado. Yo aún no conocía la historia de Jorge: ni le había visto ni me enteré del follón que se armó cuando llegó la policía —ventajas de vivir en el cuarto—.

A la doctora sí me la había cruzado. Aún no sabía que ella no vivía ahí y que solo iba al piso de su padre de vez en cuando, pero ya la había visto hablando con vecinos. Tendrá muchos amigos en el edificio, pensaba, a mí qué me importa.

Hasta que nos tocó a nosotros. Llamó al cuarto segunda, nuestro piso, y nos contó a mí y a mis dos compañeros que era la hija del doctor Rojo, del tercero tercera, y quería saber si habíamos notado algo raro en casa. «¿Algo raro como qué?», preguntamos. «Como esto», dijo y nos invitó a acercarnos al piso de enfrente. «Este piso lo compró mi padre», explicó, mientras abría la puerta y nos invitaba a pasar.

Ya desde el rellano daba la impresión de que las paredes del recibidor se derretían y que había una espiral en la puerta de la cocina. En la ventana corredera que daba al balcón se amontonaban colores brillantes que parecían derramarse sobre el suelo del salón, vacío y sin muebles, con paredes cuya pintura blanca se movía en varias direcciones y dejaban ver toda clase de matices, del color hueso a la cáscara de huevo, pasando por el blanco roto, un perla con tonos de rosa y unos brillos nacarados que ya quisiera para sí el catálogo de cualquier fabricante de vestidos de novia.

—Por lo que he visto —dijo la doctora mientras Sergi se miraba las manos—, todos los pisos de las cuartas puertas tienen dentro algún efecto óptico. El de abajo es en blanco y negro, por ejemplo. Supongo que será por la luz que da en esta esquina. Pero mejor salgamos, que esto marea.

La invitamos a pasar a casa y preparamos café mientras nos recuperábamos y le contábamos que no, que nosotros no habíamos notado nada extraño. Las paredes no se movían y los colores no cambiaban. El nuestro era un piso aburrido.

—A veces la calefacción no va —dijo Lucía.

—Sí que va.

—Va lenta.

—Pero va.

Llevábamos más de tres años allí, desde antes de la pandemia. Cuando nos vinimos, le conté, yo (Jaime) era un becario de investigación en la facultad de Historia, y llevaba un tiempo atascado con mi tesis. Había cambiado de tema y de director varias veces y, la verdad, no estaba nada seguro de que quisiera dedicarme a dar clases.

Se lo comenté justamente a mi amigo y luego compañero de piso, Sergi, que durante unas cervezas me dijo que a lo mejor solo necesitaba un cambio de aires: «Yo estoy igual», añadió. Y era cierto, estaba igual o peor: él había dejado su carrera, una ingeniería informática, a falta de un puñado de asignaturas para terminarla, y desde entonces se había dedicado a saltar de trabajo precario en trabajo precario, todos más o menos relacionados con ordenadores, lo que incluía la venta en una cadena de tiendas de electrónica, que era a lo que se dedicaba en ese momento.

—A lo mejor podríamos ir a vivir juntos. Igual así nos centramos.

Era una buena idea: los dos estábamos ya cansados de vivir con nuestros padres y no teníamos ni sueldo para irnos solos ni pareja con la que empezar una vida juntos. Compartir piso era peligroso para nuestra vida académica y profesional, ya que corríamos el riesgo de montar fiestas cada día de la semana y desayunar cerveza de jueves a domingo (¡técnicamente son cereales!), pero creíamos que las posibles ventajas superaban con mucho los inconvenientes que, en el caso de que nuestra voluntad cediera, tampoco parecían desagradables.

Los precios de los pisos de alquiler sí eran desagradables. Mucho. Tuvimos que modificar nuestro plan y preguntar a nuestros amigos si un tercero se animaba, para lo que tuvimos que soportar bromas en los grupos de WhatsApp sobre el hecho de que quien se viniera con nosotros era la última opción, el tercer plato, alguien a quien solo queríamos por los cuatrocientos euros que pudiera aportar. Pero al final se apuntó Lucía, que ya compartía piso con otras dos opositoras, tarea que compaginaba con un trabajo de camarera en un restaurante los fines de semana. Ella quería cambiar de ambiente por lo contrario que nosotros: sus compañeras eran demasiado formales.

—Me voy a volver loca, lo único que hago es estudiar. Con vosotros seguro que me lo paso mejor.

—Pero nosotros queremos centrarnos.

—Nunca os centraréis tanto como ellas.

Era cierto, teníamos fama de ser moderadamente informales. Nada peligroso, más vagos que otra cosa. Por ejemplo, un fin de semana, unos cuantos amigos fuimos a Granada. El domingo, Sergi y yo decidimos que nos quedábamos un par de días más porque nos lo estábamos pasando muy bien. Al final fueron dos meses. Pero no porque nos hubiéramos enamorado de la ciudad, que también. Eso solo fueron los primeros días. Luego simplemente nos daba pereza comprar los billetes de autobús para la vuelta y lo dejábamos para el día siguiente, confiando en que nuestros pocos ahorros durarían para siempre si comíamos pasta y cenábamos tapas. Al final, nuestros padres nos compraron billetes de avión y nos amenazaron con no enviarnos ni un duro más hasta que volviéramos, ya seguros de que eso de «nos vamos a buscar un trabajo de camareros y nos quedamos un tiempo» era mentira.

Lucía no era tan informal como nosotros, pero le encantaba la idea de serlo y siempre estaba diciendo que quería tener nuestra (¿cómo llamarla sin insultarnos a nosotros mismos?) alegre despreocupación.

—Como aquella vez —le contó a la doctora Rojo para nuestro tormento— en la que apostasteis a ver quién de los dos comía más guindillas.

—Gané yo, ¿verdad? —dijo Sergi.

Y sí, ganó él, 27 a 26. Pero perdieron nuestros estómagos y casi todo lo que quedaba del aparato digestivo.

En ese momento supuse que era cosa de la edad o del golpe de madurez que da dejar de una vez la casa de tus padres, le conté a la doctora Rojo, pero en cuanto nos instalamos en el piso, nos centramos y nos empezamos a comportar como los adultos esperan que se comporte un veinteañero ideal.

Uno de mis temores era la organización de las tareas de la casa, pero Sergi montó un horario de tareas que todos respetamos. Tanto a Lucía como a mí nos parecía más que justo, ya que estaba lo suficientemente bien montado como para que las tareas más desagradables, como limpiar los baños, nos tocaran espaciadas y repartidas.

También aprendimos a aprovechar el tiempo. Yo vi más que claro el tema de mi tesis sobre el trienio liberal y, para sorpresa de mi director, la terminé y defendí en menos de cuatro meses. Mientras la acababa me di cuenta de que, para entender bien la historia de España, necesitaba aprender más economía, así que me saqué un máster en Historia Económica mientras trabajaba como profesor asistente en la universidad.

Sergi también terminó la carrera y el trabajo final le dio la idea para programar un asistente de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, que vendió a una multinacional porque prefería trabajar como consultor freelance mientras sacaba tiempo para aprender a tocar el piano. El ambiente de trabajo que habíamos creado en el piso le ayudaba tanto a concentrarse que en apenas un par de años y tras dedicar solo unas horas a la semana, ya tocaba piezas de Rajmáninov, Schubert y Bach. Y algo de jazz, pero cuando tocaba esa música, le exigíamos que lo hiciera con los auriculares puestos.

—Toco muy mal, solo es un pasatiempo —le dejó claro a la doctora Rojo—. Si alguna vez molesto, dímelo, por favor.

Lucía se había sacado las oposiciones, pero no llegó a ejercer de técnica en la Generalitat porque prefirió volver a la facultad y estudiar Psicología.

—Ahora estoy montando un laboratorio en la universidad. Queremos hacer una serie de experimentos sobre los efectos de las noticias falsas y si la gente se las cree o si en realidad les compensa el ruido que generan cuando las comparten en redes sociales.

No había dejado el restaurante, en el que ahora trabajaba como jefa de sala:

—Como es por las noches, puedo compaginarlo.

—¿De verdad creéis que este piso es normal? —preguntó la doctora.

—Claro.

—Vosotros dos apostabais a ver quién se comía más guindillas y ahora uno toca el piano y crea empresas, y el otro ha terminado una tesis y un máster en dos años y medio. Y tú, en fin, tú no estabas tan mal, pero de opositora y camarera, a investigadora, con una segunda carrera, y jefa de sala…

—Ya tocaba madurar —dije—. No somos unos críos. Además, la pandemia nos ayudó a centrarnos. Como no podíamos salir, estudiamos y creamos hábito. Para hacer hábito, hacen falta tres semanas, y nosotros estuvimos encerrados tres meses.

—Mi padre tiene notas sobre estos pisos —dijo Rojo, sin hacerme ningún caso—. Nada cuidadosas, pero con mucha información. ¿Sabéis quién vivía aquí?

—¿Quién?

—Salvador Mas.

—¿Quién?

***

Los padres de Salvador Mas habían comprado el piso nada más ponerse a la venta. Por aquel entonces tenían una hija de dos años, Andrea. Salva, el pequeño, estaba en camino.

Según nos contó la doctora, Salvador fue un niño prodigio del ajedrez. Fue el español más joven en llegar a gran maestro, con solo 14 años. Venía de una familia de origen humilde, decían los periodistas, pero que había creado un hogar estimulante tanto para él como para su hermana. El padre, Manuel, empezó trabajando de operario en una fábrica de accesorios de automoción y había llegado a dirigirla. La madre, Carmen, era ama de casa, pero cuando los niños se hicieron algo mayores, se matriculó en la facultad de Filología y en apenas unos años se convirtió en una de las críticas, ensayistas y profesoras más respetadas de la universidad. Andrea tocaba el violín y el piano, pero lo que le interesaban eran las matemáticas. Y Salva se había volcado en el ajedrez sin dejar de sacar buenas notas, como se ocupaban de subrayar sus padres en la larga lista de entrevistas que concedieron.

El juego de Salva no era solo imaginativo, sino que destacaba por su conocimiento enciclopédico de aperturas y partidas, además de por una capacidad de cálculo y combinatoria que Leontxo García, periodista especializado en ajedrez, comparaba con la del campeón mundial Mijaíl Tal. Aunque «sin los excesos de Tal. Es como si a Mas no le hiciera falta arriesgarse, como si lo llevara todo preparado de casa. Lo cual es imposible porque, como ustedes ya saben, el número de partidas distintas posibles es superior al de átomos en el universo».

Mas tenía un defecto: su juego empeoraba cuanto más se alargaban las competiciones y cuanto más lejos de casa se celebraban. Leontxo lo destacó, con cierta tristeza, en un artículo de principios de los noventa en el que veía casi imposible que Mas llegara a campeón del mundo, a pesar de lo que había dejado caer la prensa más forofa: «Es como si, al sentirse lejos de casa, se sintiera lejos de sus conocimientos enciclopédicos y de su asombrosa capacidad de cálculo. No olvida cómo jugar, pero parece que pierda 400 o 500 puntos de ELO nada más subirse a un avión».

El doctor Rojo habló con la familia cuando empezó a investigar las anomalías que iba encontrando en el edificio después de su viaje a 1973. No era solo aquel efecto óptico de la esquina. La vecina con la que se había cruzado parecía veinte o treinta años más joven que antes de su experimento… Algo pasaba.

Subió al cuarto para cotillear con el pretexto de preguntarles a los Mas si Andrea estaría interesada en colaborar con él en la universidad (a los veintitrés años ya estaba a punto de doctorarse en Matemáticas). Confirmó sus sospechas: las dotes intelectuales de los padres solo se habían desarrollado cuando llegaron al piso. Antes de mudarse, ninguno de los progenitores se había preocupado por la lectura, el arte, la música o cualquier rama del conocimiento; sin embargo, tras mudarse, el piso no había tardado en llenarse de libros, instrumentos musicales, obras de arte originales —descubiertas cuando estos artistas aún no estaban ni cotizados— y, por supuesto, tableros y manuales de ajedrez.

Pero unas semanas más tarde, Manuel y Carmen le contaron que estaban pensando en irse a otro piso más grande y, en teoría, en mejor zona. Rojo intentó comentarles sus dudas, pero resultaba difícil de explicar y entender, además de un pelín ofensivo.

—¿Cómo que nuestra inteligencia se debe a la casa? Eso es absurdo y clasista, lo dice porque venimos de familias humildes.

—Claro que antes no nos habíamos preocupado por la cultura. ¡No habíamos tenido tiempo! Pero queríamos que nuestros hijos sí tuvieran a mano todo eso que nos perdimos.

Rojo intentó explicarse, probablemente incluso hablara de sus orígenes también más que humildes y de su infancia en una casa sin agua corriente en un pueblo de Almería. No era solo el piso, claro, un perro no se convertiría en matemático solo por vivir allí, pero el piso ayudaba. O eso parecía.

No le hicieron caso y la comparación con el perro les pareció muy ofensiva (normal). Siguieron adelante con sus planes: los Mas vendieron su casa y allí se instaló una pareja de treintañeros abogados que acababa de montar su propio despacho. En cuestión de meses, tenían contratadas a más de doscientas personas.

Poco después Manuel Mas fue a ver a Rojo, acompañado de Salvador. Estaba enfadado.

—Usted me ha hecho creer que todo dependía del piso y, claro, ahora nos sentimos inseguros.

A Mas lo habían despedido por una negligencia que había costado varias decenas de millones de pesetas a su empresa y su mujer llevaba meses sin poder concentrarse para escribir una sola línea. Andrea seguía con las matemáticas, pero la tesis se le alargaba y llevaba meses atascada en lo que se suponía que eran los toques finales. Y Salvador había pasado de ser campeón de España a perder puestos en el ranking nacional y quedarse a duras penas entre los cien primeros.

—¡Y por los pelos! ¡Es el noventa y ocho!

—Bueno, a ver, noventa y ocho está muy bien…

—¡No diga tonterías! ¡Iba para campeón del mundo!

Rojo adivinó que no venían a quejarse de que les hubiera contagiado algún tipo de gafe, sino que Manuel sospechaba que el doctor tenía razón. Por un lado, quería saber por qué, quería alguna explicación racional: quizás el edificio hubiera ayudado, pero eso no significaba que Mas fuera idiota ni que se creyera todo lo que le dijera alguien que se presentase como profesor. Y, por otro lado, quería una solución.

Pero el doctor Rojo no tenía respuestas claras y no se atrevió a contarles sus sospechas porque no le iban a creer, pero sí le iban a culpar. Y Manuel y su hijo se fueron, protestando, y Rojo les perdió el rastro hasta que en 2001, Salvador Mas volvió al edificio después de comprar el piso de nuevo. Le resultó fácil porque los abogados, como sus padres, habían ganado lo suficiente como para aspirar a otros barrios, y también cometieron el error de mudarse. Rojo contaba en sus notas que a ellos no les había avisado de nada: «Abogados… ¡Cuantos menos mejor!».

También entre sus notas, el doctor guardaba algunos recortes de prensa de entonces que hablaban del retorno a la competición de Salvador Mas después de siete años sin participar en una partida oficial y tras haberse dedicado a dar clases y a terminar los estudios de Derecho. Tras esas noticias que tenían más que ver con la nostalgia que con el juego, la prensa pasaba a recoger sus victorias y, de nuevo, cómo venció una vez más en el campeonato de España. Pero, también de nuevo, cómo las competiciones largas y las internacionales se le resistían.

Mas y el doctor Rojo hablaron a menudo, como se puede leer en las notas que guardó. El ajedrecista sí le creía, no como su padre, e intentó ayudar a Rojo a entender qué había pasado, por qué aquel edificio tenía esos efectos tan extraños y por qué su piso provocaba aquellos en concreto. Lo que constataron era que el piso no le hacía más inteligente, pero sí le ayudaba a concentrarse, que no era poco. Si hacía un test de inteligencia en el piso, sacaba unos pocos puntos más de cociente intelectual, pero la diferencia fundamental era que no tardaba cinco horas en resolverlo, sino que le bastaba con un par.

Una vez fuera del piso, los efectos se desvanecían, pero poco a poco y no de golpe. Hicieron pruebas jugando al ajedrez contra el ordenador: Mas jugaba a un nivel de unos 2700 de ELO en el piso, como un campeón mundial. Nada más salir por la puerta y bajar al apartamento de Rojo, su ELO bajaba a 2500. Después de tres días sin pasar por casa, estaba en 2300, y una semana más tarde se estabilizaba cerca de los 2100, por debajo del nivel de gran maestro, aunque, desde luego, muy por encima de los 1200 de un jugador principiante. Por eso aguantaba razonablemente bien en torneos cortos, sobre todo si podía dormir en su piso, pero se desmoronaba en cuanto un viaje largo le dejaba el cerebro en una masa gris normalucha y con las sinapsis que cabría esperar de cualquier mortal medianamente inteligente.

Es decir, el problema no venía tanto de que olvidara jugar cuando salía de casa como de que dentro del piso no le costaba ningún esfuerzo hacerlo. Una vez fuera, tenía que hacer lo mismo que los demás jugadores: recordar aperturas, calcular combinaciones, aplicar la teoría de finales… Pero no estaba ni remotamente acostumbrado a esforzarse y, cuando lo hacía, era para enfrentarse a cálculos al alcance de apenas un puñado de jugadores de élite, por lo que era normal que no le fuera tan bien como en casa.

Cuando se dio cuenta de que no había forma de llevarse el piso consigo y que, definitivamente, Rojo tenía razón, Mas volvió a dejar la competición y se dedicó, desde casa, a escribir libros de ajedrez, considerados brillantes por los expertos, y a dar clases particulares carísimas. La mayor parte de los alumnos decían que pasar apenas unas horas con él hacía que se sintieran más inteligentes de lo normal. Por supuesto, lo atribuían a las dotes pedagógicas de Mas, ya que ignoraban el festín sináptico que se daban sus cerebros nada más pasar al recibidor.

Ah, y también participó en algunas competiciones online cuando empezaron. Y las ganó, claro.