Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Trayecto Comunicaciones

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

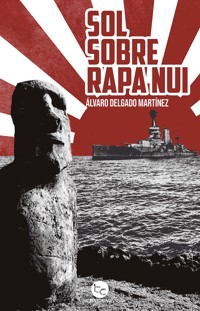

Diciembre de 1941. Luego del ataque a Pearl Harbor, se hacen realidad los peores temores de los países latinoamericanos. El Imperio del Japón se expande como una mancha de aceite por cada una de las islas del océano Pacífico, amenazando a todo el continente americano. La desprotegida Isla de Pascua o Rapa Nui, es invadida por las tropas imperiales japonesas, provocando que, un hasta entonces neutral Chile, se sume al bando aliado de la Segunda Guerra Mundial. La contienda altera la vida de la milenaria etnia Rapanui, en especial de sus hijos e hijas más jóvenes, que no solamente combatirán a los invasores, sino que, al mismo tiempo, lucharán por el porvenir de su isla. Sol sobre Rapa Nui es una novela ucrónica que te sumergirá en un mundo alternativo donde la vida de la época, la guerra y dos historias de amor y pasión, enseguida cautivarán tu atención.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sol sobre Rapa Nui © 2022, Álvaro Delgado Martínez ISBN Impreso: 978-956-406-151-1 ISBN Digital: 978-956-406-297-6 Primera edición: Noviembre 2022 Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, tampoco registrada o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mediante mecanismo fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo escrito por el autor.

Trayecto Editorial Editora: Constanza Cariola Diseño portada y diagramación: David Cabrera Dr. Sótero del Río 326 of 1003, Santiago de Chilewww.trayecto.cl +56 2 2929 4925

Imprenta: Donnebaum Impreso en Chile/Printed in Chile

A mis padres Sonia y Juan Carlos, los mejores del mundo, a quienes les debo tanto y todo.

“Debemos recordar que ficción no significa falsedad”. Sir Arthur Helps

Advertencia del autor

En enero de 1994, el canal de televisión abierta Megavisión (actual Mega) transmitió en sus pantallas la miniserie Vientos de Guerra. Producida en 1983 y protagonizada por el actor Robert Mitchum, la serie muestra cómo Estados Unidos se vio inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Mientras disfrutaba de la serie junto a mi madre y mi padre, este último me contó un dato que, a mis siete años, me dejó totalmente impresionado: Chile había estado en guerra con Japón. Literalmente no podía creer lo que me decía. Estimaba imposible que nuestro país se enfrentase a los poderos cazas Zero y a los famosos kamikazes que en ese momento veía en la serie que me mostraba la televisión.

Con el correr de los años, noté que mi padre no me había mentido, pues supe que el 12 de abril de 1945 efectivamente la República de Chile declaró la guerra al Imperio del Japón. De esta manera, formalmente nuestra última guerra no fue la Guerra del Pacífico con nuestros vecinos Perú y Bolivia, como se cree a menudo, sino que fue nada más ni nada menos que la Segunda Guerra Mundial.

Ahora bien, es sabido que nuestras Fuerzas Armadas nunca vieron un Zero surcar los aires ni un kamikaze acercarse a sus barcos. Nuestro país no declaró la guerra a Alemania ni a Italia, y fue el último Estado latinoamericano en declarar la guerra a un Japón que ya estaba prácticamente derrotado y que lucharía solamente por cuatro meses más desde que se hizo la declaratoria bélica. Sin embargo, eso no quiere decir que, por lo menos desde el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, los vientos de guerra no hayan llegado a este rincón de América del Sur.

En su investigación sobre los archivos del FBI y la CIA referentes a Chile, la periodista Loreto Daza aborda los planes que, según los estadounidenses, tenían los japoneses para invadir la Isla de Pascua (hoy Rapa Nui) y atacar la costa chilena, en especial los puertos nortinos desde donde se embarcaba cobre hacia Estados Unidos, material importantísimo para la industria armamentística de dicho país. Además, Daza revela la trama de espionaje, confabulaciones, presiones y maniobras que ejercieron tanto las potencias aliadas como del Eje sobre nuestras autoridades, para que Chile se involucrase en el conflicto.

Las maniobras no se redujeron al plano político y diplomático, sino que también se dieron en el plano militar. Luego del ataque a Pearl Harbor y la expansión japonesa a través del Pacífico, nuestras autoridades se aprestaron para un inminente ataque a las costas chilenas. Así, nuestro Gobierno, en conjunto con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Armada, elaboró y ejecutó un completo plan de defensa. Con la ayuda de Estados Unidos se instalaron piezas de artillería en los principales puertos de Chile y en el archipiélago Juan Fernández, y se dispusieron barcos y submarinos chilenos y estadounidenses para patrullar la costa. Incluso se establecieron nexos con países vecinos para afrontar juntos la guerra que supuestamente se avecindaba. Sin ir más lejos, el presidente peruano de la época, Manuel Prado —paradójicamente, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, gobernante del Perú durante la Guerra del Pacífico con Chile—, solicitó que la Escuadra chilena se uniese a la Marina de guerra de su país para afrontar juntas un eventual ataque japonés.

Como es bien sabido, felizmente la guerra nunca tocó nuestras costas y quedaremos para siempre con la duda de qué hubiese pasado. Pero ¿para qué quedarnos con esa duda? La literatura, en especial la ucronía, nos da la fascinante y maravillosa oportunidad de imaginar y especular realidades alternativas, en las cuales los hechos se desarrollan de una manera diferente de como los conocemos. Así podemos imaginar lo que queremos, con la única limitación que nos impone este género: imaginar algo verosímil, que efectivamente podría haber ocurrido. Por aquella razón, esta obra, aun cuando no es en lo absoluto una obra historiográfica, ni tampoco pretende serlo, y está teñida de un animus iocandi, se basa en investigaciones y documentos oficiales del Estado de Chile, en especial de su Armada, así como también en la investigación periodística antes aludida. De esta forma, nunca olvidando que esta es una novela de ficción, la mayoría de los personajes que participan, los buques que intervienen y los movimientos políticos y militares que se relatan a través de estas páginas, son todos aquellos que muy probablemente hubiesen protagonizado y acontecido en la realidad, de haberse dado ese ataque que hubiese provenido desde oriente y que hoy, ochenta años después, tenemos la fortuna de contar que no ocurrió.

Santiago de Chile, diciembre de 2022

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I EL LUNES FISCAL

1

Los rayos del sol iluminaban totalmente la pequeña cabaña en que vivían los hermanos Isabel y Juan Teao, junto a su madre. Como en todo el hemisferio sur, en el mes de diciembre el astro rey aparece muy temprano. Pero los dos hermanos se habían levantado incluso antes del amanecer, pues les esperaba un arduo y pesado día. Era lunes y en Rapa Nui los lunes no eran iguales a los demás días. Era el día en que, semana a semana, todos los hombres de Rapa Nui, de entre quince y cincuenta años de edad, debían trabajar gratuitamente “en pos de la comunidad”. El “Lunes fiscal”. Como muchas de las leyes tributarias chilenas no podían ser aplicadas en la isla, la Armada de Chile determinó que, de alguna forma, los isleños debían contribuir al Estado. Un impuesto, en el sentido literal.

Cada lunes, había un gran ajetreo en el edificio de la Subdelegación de la Armada, lugar en que Juan se desempeñaba como estafeta. A pesar de que tenía solo veintidós años, el subdelegado de la Armada, Hermann Ried, quien era el gobernador militar de la isla, le había asignado varias labores, algunas de índoles administrativas y otras, como el aseo de la pequeña casa que ocupaba la Subdelegación. Apenas Ried conoció a Juan, notó que este era un joven perspicaz y con capacidades. No solamente era uno de los pocos que sabía leer y escribir en castellano, sino que mostraba curiosidad e interés por aprender de otras cosas. Eso le valió que los funcionarios de la Armada que estaban en la isla le enseñasen a hablar por radio, leer cartas náuticas y comprender mapas. De esta manera, Juan entendió dónde estaba parado en el mundo.

Isabel, en tanto, desarrollaba algunas labores administrativas en las oficinas de la Compañía Explotadora de la Isla de Pascua (CEDIP). Era una mujer de veinte años, alta, delgada y de tez morena. Resaltaban en ella sus grandes ojos color pardo y su contorneada figura. Sin lugar a dudas, era una de las mujeres más atractivas de la isla.

A pesar de trabajar abnegadamente para quienes gobernaban y administraban la isla, los hermanos Teao, al igual que todos los rapanui, llevaban una dura vida, recluidos en el gueto de Hanga Roa. La pequeña isla en medio del océano Pacífico, que había sido anexada a Chile en 1888, era administrada —o más bien, explotada— desde 1895 por la CEDIP, la cual la utilizaba para la crianza de ovejas. Por ello, cerca del noventa por ciento de los terrenos de la isla eran utilizados para tales fines, impidiéndosele a los lugareños desplazarse a otros lugares.

Los Teao tenían ciertos privilegios, que otros isleños no tenían, como por ejemplo traspasar los límites del asentamiento sin tener que pedir permiso y pescar, durante cuatro horas, una vez a la semana, algo que estaba prohibido para los demás. Eso significaba poder comer pescado, algo que paradójicamente era prohibitivo en la isla.

Luego de despedirse de su madre y de su hermana, Juan caminó hacia el edificio de la Subdelegación, no sin antes pasar, como todos los lunes, a dejar flores a la tumba de su padre en el cementerio. Cuando se agachó a dejarlas, notó que, al oeste, se divisaban humos en medio del océano. Se quedó quieto mirando el horizonte, hasta que pudo notar que lo que se acercaba desde el oeste eran barcos. Inmediatamente, se puso a correr a toda velocidad hasta la Subdelegación para avisarle a Ried.

Cuando llegó al edificio, pasó raudamente entre los isleños que, formados frente al edificio y la bandera de Chile, cantaban el himno nacional para comenzar una nueva jornada de trabajo.

—¿Qué te pasa, cabro, que vienes tan agitado? —inquirió el gobernador apenas lo vio asomarse por la puerta de su despacho.

—Patrón, parece que vienen unos barcos desde allá —respondió Juan, agitadísimo, apuntando hacia el oeste.

—No puede ser, estás equivocado. No pueden venir barcos desde el oeste —respondió el gobernador, incrédulo.

—Pero, don Hermann, vaya a verlo usted mismo —repuso el joven.

Luego de aquello, aún incrédulo, el marino montó un caballo. Antes de encaminarse a la falda del volcán Rano Kau, lugar desde donde tenía una panorámica mejor hacia el oeste, le dijo a Juan que montase una yegua que estaba igualmente en el lugar y que lo acompañase. Ambos hombres galoparon rápidamente. Cuando llegaron al lugar, Ried sacó sus binoculares y miró hacia el horizonte. Mantuvo silencio por un rato, mientras miraba.

—¿Y, patrón?, ¿tenía razón? —preguntó Juan.

—Sí, cabro, pero no logro ver bien. ¿Puedes mirar tú, mejor? —le solicitó el marino, pasándole los binoculares.

—Son tres barcos, don Hermann, pero tiran mucho humo.

—La cuestión rara. ¿Ves alguna bandera o algo?

—No, no se ve nada. Veo barcos que se mueven hacia acá, pero que humean harto —insistió el joven.

—Bien, esperemos que se acerquen más y podamos ver de dónde son, porque chilenos no son.

—¿Cómo sabe eso, patrón?

—Simple, porque vienen del oeste, cabro. Si fuesen chilenos, vendrían desde el otro lado —sentenció Ried, señalando con su dedo índice hacia el oriente de la isla.

2

El calor propio de diciembre se hacía sentir en los funcionarios que corrían presurosamente por los pasillos del Palacio de La Moneda con carpetas y documentos. Mientras tanto, en la sala de reuniones del gabinete, ministros y altos mandos militares permanecían sentados, esperando al vicepresidente de la República, Jerónimo Méndez, quien ejercía la jefatura del Estado luego de la incapacidad y posterior muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, hacía menos de un mes atrás. Luego de una tensa espera, el gobernante entró en la sala.

—Buenas días, señores. Los cité por lo que está ocurriendo en la Isla de Pascua. El ministro Hernández expondrá de inmediato —abrió la conversación el mandatario, no permitiendo siquiera que le respondiesen el saludo. En su rostro se notaba la preocupación.

El ministro Juvenal Hernández estaba muy nervioso. Le costó comenzar la exposición de los hechos, mientras buscaba infructuosamente documentos que requería leer. No llevaba ni un mes en el Ministerio de Defensa y le tocaba enfrentar una de las más complicadas situaciones que un ministro de dicha cartera haya asumido, desde que el ministro Rafael Sotomayor había ejercido el cargo durante la Guerra del Pacífico.

—Señor vicepresidente, señores ministros y señores comandantes en jefe —partió la exposición—. El día de ayer arribaron buques de guerra aliados a la Isla de Pascua. El crucero HMNZS Achilles junto a los destructores HMS Anthony y Le Triomphant. El primero es neozelandés. El Anthony es inglés y el último, como les sonará, es parte de la Francia Libre del general De Gaulle.

Un silencio total se apoderó de la sala de gabinete. Todos los presentes se miraban entre sí, asumiendo que la guerra mundial, aquella que devastaba todos los continentes, salvo el americano, había llegado a territorio chileno, y que eso, sin lugar a dudas, traería consecuencias. Pero, a pesar del estupor, nadie intervino, a la espera de que el ministro Hernández continuase su exposición.

—Los buques aliados están totalmente dañados, luego de enfrentarse a la flota imperial japonesa en la Polinesia Francesa. Los japoneses resultaron victoriosos y estos buques escaparon. Ahora solicitan que se les dé un tiempo en la isla para reparar sus averías —continuó Hernández.

Los asistentes siguieron mirándose sin decir palabra alguna. Sabían que aquello podía ser considerado un casus belli por parte del Imperio del Japón. El ministro del Interior percibió el nerviosismo del resto del gabinete e intervino, para dar tranquilidad.

—El Derecho internacional nos obliga a permitir que hagan las reparaciones necesarias para que continúen navegando. Lo justo y necesario. No podemos negarnos, no alcanzan a llegar a ningún puerto, así como están. Les dimos veinticuatro horas. Luego deberán dirigirse a otro lugar —recalcó el ministro Alfredo Rosende.

Todos siguieron en silencio, pues sabían que, por mucho que se cumplan las leyes internacionales, Japón reaccionaría ante los hechos.

El vicepresidente miró al ministro de Relaciones Exteriores, Juan Bautista Rossetti, para que continuase la exposición.

—Bueno, tal como informé previamente al señor vicepresidente, el embajador Yamagata del Japón ya protestó por los hechos.

El silencio esta vez fue sepulcral. Lo que algunos suponían y veían como una obviedad, ya se había verificado en los hechos. Algunos de los asistentes bajaron la mirada. Otros se taparon la cara con sus manos.

Pero discutir sobre el Derecho internacional no tenía sentido. Había otras cosas que apremiaban más. Por eso, Méndez prefirió centrarse en la defensa del territorio nacional, en caso de un ataque japonés. Era consciente de que prestarles asistencia a los Aliados, aunque fuese por mandato de la legislación internacional, traería una represalia de Japón. También sabía que era algo inevitable. Diversos informes de inteligencia, en particular de los Estados Unidos, le habían alertado sobre los planes de Japón para atacar el continente americano. Había llegado el momento del que tanto le habían advertido.

—Almirante, ¿posibilidades de defensa de la isla? —preguntó al comandante en jefe de la Armada, Julio Allard.

—Ninguna, señor. No tenemos logística para desplazarnos hacia la isla, la Escuadra está desmovilizada y, en caso de que pudiésemos hacerlo, duraríamos quince minutos enfrentándonos a la Armada Imperial. Nuestra Escuadra está hecha un desastre. No hay reservas de petróleo ni municiones. Los buques no podrían combatir ni un minuto —respondió lacónicamente el marino.

La respuesta era franca y demoledora. El vicepresidente se tomó la cara. Ciertamente era un momento lúgubre para la República.

3

Los tres barcos aliados fondearon frente a Hanga Piko. Del HMNZS Achilles enviaron un bote para parlamentar con el gobernador Ried. Sin embargo, este, con astucia para salvar la neutralidad chilena, prefirió acudir personalmente al puente de mando del crucero neozelandés. Ahí se reunió con los tres capitanes aliados.

—Buenos días, gobernador —saludó en un rústico español y llevándose la mano a la sien, el comandante del Le Triomphant. El francés había aprendido algo del idioma de Cervantes cuando estuvo en España, durante la guerra civil de dicho país. Los otros capitanes igualmente saludaron.

—Buenos días, capitán —respondió el subdelegado, que vestía su uniforme de verano, enteramente blanco, con los gallardetes de capitán de la Armada de Chile.

—Primero, quisiéramos agradecer la hospitalidad de su Gobierno. Tuvimos una dura batalla en la Polinesia Francesa y nuestros buques están muy averiados. Nosotros fuimos de los pocos que pudimos retirarnos y ahora debemos repararlos.

—Entiendo, pero no puedo tenerlos por más de veinticuatro horas aquí, capitán. Son las órdenes que recibí de parte de mi Gobierno. Somos un país neutral, no queremos involucrarnos en la guerra —le advirtió de forma seca e inmediatamente Ried.

—Lo entiendo, gobernador, pero le informo que no servirá de nada su neutralidad. Pronto los japoneses llegarán acá —retrucó el francés, con el objetivo de darle un baño de realidad al gobernador y advertirle lo que era evidente: la proximidad de la contienda.

Ried sabía que lo que le advertía el francés era la realidad, aunque tenía esperanza de que la tierra de Hotu Matu’a se pudiese salvar de la invasión japonesa. Pensaba en el escaso valor estratégico que tenía esta y además en la neutralidad de Chile, que hasta ese entonces había sido respetada.

—Mire, el Imperio del Japón está en un plan de conquista de todo el Pacífico —continuó el marino galo—. Luego de la batalla, ocupó la Polinesia Francesa y, por radio, nos acaban de informar que desembarcaron en la islas Pitcairn.

Ried no respondió nada, en realidad no sabía qué responder. Su optimismo iba decayendo a medida que escuchaba al francés, en especial si consideraba que la isla Pitcairn era una colonia británica en la mitad de la ruta entre Isla de Pascua y la Polinesia Francesa. Si los japoneses ya estaban ahí, significaba que se situaban a solo dos mil kilómetros de Rapa Nui.

El capitán francés no se rendiría. Veía el desánimo en la cara de Ried.

—Mire, gobernador —insistió—, le aconsejo que nos permita reparar nuestros buques y evacúe la isla. Lo podemos llevar a Chile. Es muy probable que cualquier país sudamericano sea el próximo objetivo. Tenemos información de que Japón busca expandirse lo más rápido posible por el Pacífico. Por tal, hemos recibido órdenes de replegarnos a las costas de Sudamérica, ya que con lo que nos queda de flota y la Marina de su país, no logramos defender esta isla.

—Pensé que su próxima parada sería California o la costa de Canadá. Chile no entrará a la guerra —porfió el marino chileno.

—Gobernador, su país entrará igual —respondió el francés con un volumen más alto de voz, molesto por la porfía de Ried—. La flota japonesa debe estar reorganizándose en Papeete para luego atacar aquí. Por lo que veo, usted no tiene medios para defender esta isla. Le insisto, ofrezco evacuarlo. Elija usted.

—Le agradezco, pero no dejaré mi puesto.

—Bueno, déjeme llevarme a la población civil, gobernador —insistió el francés.

—Claro, eso sí, claro —terminó la conversación Ried.

4

Durante la jornada del 20 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas al mando del vicealmirante Shigeyoshi Inoue terminaron de ocupar las Islas Marquesas. Las islas, que habían sido descubiertas por los españoles en 1595 y bautizadas así en honor al virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, eran una posesión francesa que se gobernaba desde la Polinesia Francesa, territorio que hasta antes del ataque japonés era gobernado por los partidarios del general Charles De Gaulle. La importancia estratégica de las islas estaba dada por su ubicación en medio del Pacífico Sur.

Al mismo tiempo de la ocupación de las Marquesas, los japoneses establecían su base naval en Papeete. Inoue determinó dar unos días de descanso a su flota, mientras se hacía cargo de la administración colonial de los archipiélagos conquistados.

De esta forma, la gran mayoría de los territorios franceses, británicos y estadounidenses del Pacífico estaban ocupados por Japón. Hawái, Midway y la Isla de Pascua eran los únicos que no habían sido alcanzados por las garras del Imperio del Sol Naciente. El Gobierno de Chile pensaba que Isla de Pascua estaba demasiado lejana a los territorios que el Imperio del Japón pretendía atacar y no veía motivo para que invadiese la posesión chilena. Sin embargo, cuando el vicepresidente Méndez, el ministro de Relaciones Exteriores y el vicealmirante Julio Allard, comandante en jefe de la Armada, se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Chile, Claude Bowers, comprendieron que la guerra era cuestión de días.

—Señor vicepresidente, desde Washington me han informado que, si bien la isla no es un objetivo primordial, está dentro de los planes de invasión japoneses —advirtió el embajador al comenzar la reunión.

—Pero me imagino que Chile no es objetivo, embajador —preguntó el vicepresidente, con un dejo de ansiedad por la respuesta que daría el diplomático.

—Mire, manejamos varias posibilidades —respondió este, mientras entrelazaba sus manos—Una de ellas incluye a Chile, pues Japón buscaría acabar con el suministro de cobre para nuestra industria y ahí Isla de Pascua juega un papel crucial como base para un ataque a las costas de Sudamérica.

—Entiendo —respondió con resignación Méndez.

—Por tal, le informo que mi Gobierno ha dispuesto que le entreguemos una serie de armas para defender su litoral, en particular la zona norte. Sabemos el estado calamitoso de su defensa.

El ofrecimiento hecho por el diplomático estadounidense venía como maná del Cielo. Sin este, ni siquiera se habría podido imaginar que se opusiese una resistencia. Ahora por lo menos había elementos para montar una defensa y oponerse a los japoneses.

—Muy bien. Dispondré de la movilización del Ejército y el alistamiento de la Escuadra —respondió Méndez, quien hablaba con mayor tranquilidad luego del ofrecimiento estadounidense.

—Excelente, señor vicepresidente. Además, el presidente Roosevelt me ha pedido que le pregunte qué fuerzas navales dispondría usted para una defensa de la costa de su país.

El vicepresidente miró al vicealmirante Allard, para que fuese el marino quien diese una respuesta al embajador estadounidense.

—Señor embajador, de momento contamos solamente con el acorazado Almirante Latorre, que requiere mejoras y reparaciones, por ejemplo, instalación de armas antiaéreas. El crucero Chacabuco no solamente es muy antiguo, sino que tiene muchas averías. Los demás destructores igualmente requieren reparaciones urgentes —respondió con frustración el jefe naval.

—En realidad, para serle franco, embajador, no tenemos barcos para defendernos, ni tampoco petróleo —reafirmó con total sinceridad el vicepresidente Méndez.

—Bueno, señor vicepresidente, disponga usted el envío de las unidades que requieran reparaciones urgentes al puerto de San Francisco. Si quiere envía la Escuadra completa. Aun cuando nuestros astilleros están a su máxima capacidad, el presidente Roosevelt me señaló que su flota puede ser totalmente reparada y actualizada para luchar. Se vienen días complicados, señor.

—Pero, embajador, no podemos dejar la costa desguarnecida.

—Desde Washington me señalaron que podían enviar buques a custodiar las costas mientras ustedes reparan los suyos. Con todo respeto, señor vicepresidente, da igual que usted mande o no a la flota, pues, si esta estuviese aquí, por lo que veo, tampoco opondría una defensa eficaz. No nos queda otra que tomar el riesgo. Es muy probable que los japoneses ataquen y necesitamos todos los buques que tengamos a la mano. Nosotros no podemos hacernos cargo de la defensa de la costa de América del Sur. No tenemos los medios, no podemos desproteger Hawái ni la costa oeste.

Tanto Méndez como Allard y Rossetti se miraron y asintieron. El representante estadounidense siguió hablando.

—Por otro lado, señor vicepresidente, el presidente Roosevelt me pidió encarecidamente que le solicite por favor otorgar toda la ayuda a los buques aliados que lleguen a sus costas.

—Embajador, haremos estrictamente lo que nos ordenan las leyes internacionales. Recuerde que somos un país neutral.

El diplomático estadounidense lo miró fijamente a los ojos antes de responder. Ya le parecía majadería la neutralidad que querían guardar los chilenos. Sin embargo, no olvidó su rol y formación profesional.

—Señor vicepresidente, permítame decirle que de eso queda poco. El avance del Japón ha sido fulminante a través del Pacífico. Prácticamente no pudimos defender ninguna isla y en Extremo Oriente nos pasa igual. El esfuerzo británico estará más que nada dedicado a impedir la invasión del Raj Indio y de Australia y Nueva Zelandia. Más allá de algunos buques que nos auxilien, deberemos ser nosotros, junto a ustedes, los países latinoamericanos, los encargados de defender América. Debe prepararse para la guerra. No hay opción, por favor le pido que lo entienda. Es inminente, señor vicepresidente.

—Tengo esperanzas de que no sea así, señor embajador —replicó porfiadamente Méndez.

—Lo último que se pierde son las esperanzas, señor —contestó con cansancio el diplomático.

5

Los Aliados cumplieron con el plazo entregado por el Gobierno de Chile para hacer sus reparaciones. Antes de irse, el capitán del Le Triomphant volvió a hacerle el ofrecimiento de evacuación a Hermann Ried.

—Gobernador, los japoneses llegarán de aquí a dos o tres días. Por favor acepte nuestro ofrecimiento.

—No, ya le indiqué que me quedaré en mi puesto y defenderé la isla con mi vida, si es necesario. Un marino chileno no abandona su puesto —sentenció con énfasis Ried.

—Está bien, pero por lo menos evacúe la isla —insistió el capitán francés.

—Sí, tengo una lista de mujeres y niños que le pediré llevar al continente.

—De todas maneras cuente con eso. ¿Necesita algo más, gobernador? —inquirió el francés.

—Sí, que me deje algunas armas.

El francés no daba crédito a que Ried requiriese armas para resistir. En la isla no había más de cuatro marinos, y los demás hombres de la isla ni siquiera sabían disparar.

—Pero, gobernador, está loco. Vendrá toda la flota japonesa aquí. Usted no podrá hacer nada —no pudo evitar decirle y advertirle una vez más.

—Lo sé, pero no puedo entregar la isla.

—Está bien, ordenaré que se le entregue algunos fusiles. Tengo un par, no muchos. Me imagino que los otros comandantes aliados deben tener algo más. Lo único que le pido es que evacúe a las mujeres y niños —se comprometió el oficial galo, mientras pensaba en lo terco que era Ried, al querer enfrentarse a una flota entera.

—Sí, ya lo hablamos, capitán, en la lista están todos. Además, ordenaré faenar algunas ovejas para alimentación de los refugiados y de vuestra tripulación. Hay mucho ganado aquí y no quiero que los japoneses se aprovechen de este, por lo cual también le pediré que me ayude a sacrificar a la mayoría.

—Desde luego, gobernador. Los que no alcancemos a faenar, los liquidaremos.

Ried acertaba en la determinación de no dejar ganado disponible para los invasores, pero los Aliados no disponían de suficiente tiempo para faenar tantos animales, por lo cual la gran mayoría hubo de ser sacrificado.

Luego de la conversación entre los dos marinos, los barcos aliados se prepararon para zarpar. Ried les había pedido a los jefes de la compañía que organizaran la evacuación, en tanto él estaba concentrado en las armas para la defensa que opondrían. No obstante, los jefes de la compañía determinaron que sus trabajadores irían primero, en desmedro de las mujeres y niños rapanui.

El capitán del Le Triomphant notó aquello. La rabia se apoderó de él al ver el comportamiento miserable de los jefes de la compañía, quienes no sabían que el mismo gobernador Ried le había señalado una condición al marino galo para que evacuase la isla. Solamente se embarcarían mujeres, niños y ancianos. Los hombres entre dieciséis y cincuenta años quedarían en la isla.

—Cuida a nuestra mamita, Isabel —decía Juan al despedirse de su hermana y su madre, quienes debían abordar el crucero Achilles. Ambas mujeres lloraban desconsoladamente, como lo hacían igualmente las demás, que ahora pasaban a ser refugiadas de una guerra que no entendían. Nunca habían salido de la isla, no conocían otro lugar que la tierra de sus ancestros. Nunca habían cruzado el mar y ahora lo hacían hacia lo desconocido, con la única certeza de que debían arrancar de un presente que podría acabar su hogar y hacia un futuro totalmente incierto.

—Sí, Juan, lo haré. Lo importante es que tú te cuides. Quédate al lado de don Hermann, así estarás protegido —respondió entre llantos Isabel, mientras abrazaba con fuerza a su hermano, sabiendo que quizá no volvería a verlo.

Juan no contestó nada. No quiso explicarle a su hermana, ni menos a su madre, que estando al lado del subdelegado, encontrar la muerte sería más fácil. El joven prontamente estaría involucrado en una guerra que nunca imaginó y, quizá, combatiendo por un país que no sentía suyo. Pero era preferible no pensar en eso y mejor abrazar a su hermana y a su madre, consciente igualmente de que podía ser la última vez que los tres estuviesen juntos. Finalmente, ambas mujeres se tomaron de la mano y abordaron el barco.

Mientras los barcos zarpaban, el subdelegado Ried se reunió, en el edificio de la gobernación, con los tres suboficiales y ordenanza, que componían el personal de la Armada de Chile en la isla, para planificar la defensa de esta. Cuando los buques se perdieron en el horizonte hacia el este, los marinos y los hombres que no evacuaron, entre los que estaba Juan, quedaron a la espera de que el tiempo pasara, para encontrarse de frente con la guerra, algo que nunca pasó por sus mentes, pero que ahora estaba ahí, a pocas horas de ocurrir.

6

La silla de ruedas del presidente Roosevelt se hacía sentir en los pasillos de la Casa Blanca, mientras sus principales secretarios, asesores y mandos militares lo esperaban en el salón Oval. Cuando el mandatario entró, todos se pararon para saludarlo.

—Bien, señores, ¿me ponen al tanto en qué están estos locos japoneses ahora? —preguntó en un tono jocoso, con el fin de amenizar el ambiente.

—Señor presidente, como le adelantamos hace algunas horas, la Armada Imperial atacó a las fuerzas de la Francia Libre y de Inglaterra en la Polinesia Francesa, ocupando todo el archipiélago y las islas Marquesas. A pesar de que la flota aliada presentó batalla, no fue posible detener el arrollador avance —informó el secretario de Marina, Frank Knox.

El presidente Roosevelt quedó pensativo luego de la respuesta. Él mismo, a instancia de sus asesores, había dado la orden de que Estados Unidos no auxiliase a los Aliados en la Polinesia, a fin de asegurar la defensa de Hawái. Pero ahora cuestionaba su decisión, luego de que le informasen que la flota aliada había sido destruida.

—¿Para qué los japo atacaron la Polinesia Francesa? –—preguntó el presidente al secretario.

—Señor, creemos que hay a lo menos tres respuestas a su pregunta. La primera es que desde específicamente las islas Marquesas querrán atacar Pearl Harbor nuevamente. La segunda opción es que desde ese mismo lugar ataquen las islas Galápagos de Ecuador, a fin de atacar la Zona del Canal de Panamá e interrumpir nuestro tráfico interoceánico. La tercera, incluye un ataque a Isla de Pascua, colonia chilena, para luego lanzarse sobre Sudamérica.

—Entiendo. ¿Qué pasa con los países sudamericanos?

—En el caso de Chile, nuestro embajador ya se reunió con el vicepresidente. Usted sabe que el presidente murió hace algunas semanas. Le informamos que la guerra era inminente para ellos —respondió el secretario de Estado, Cordell Hull.

—¿Habló igualmente con los demás países de Sudamérica, secretario?

—Sí, señor. Tal como usted lo había ordenado en caso de la inminencia de un ataque a Sudamérica, ya se les informó a los Gobiernos de la región sobre la cooperación que daría Estados Unidos en caso de guerra. Se dispuso ya la fortificación de las costas y la reparación de sus escuadras. El presidente de Perú, Manuel Prado, nos señaló que, de ser necesario, entraría inmediatamente a la guerra y dispuso la movilización total de sus fuerzas. Además, ya se está instalando todo nuestro personal en la base de Talara, al norte del país. En el caso de Chile, usted sabe que existe una fuerte influencia germana y japonesa en el país, y sigue apostándose a la neutralidad —informó con todo detalle el secretario de Estado.

—Bien, pero si atacan la isla esa, deberán entrar. No se preocupe —respondió mientras agitó su mano hacia abajo, en señal de despreocupación— ¿Qué ocurre con Argentina? —continuó.

—Ahí es más complicado, señor. Dado el enorme comercio que tiene el país con las potencias del Eje, existe un total rechazo a la idea de entrar a la guerra. Además, ven la guerra lejana, debido a que no está en la costa del Pacífico. De hecho, se negaron a modificar el tratado que tienen con Chile y que impide fortificar el estrecho de Magallanes.

—Entiendo —respondió Roosevelt sin insistir en el tema. El presidente sabía que, si la guerra llegaba a Chile, Argentina debía sumarse de alguna u otra forma.

7

Cuando el sol despuntó en la mañana del 27 de diciembre de 1941, los hombres que habían quedado en Rapa Nui pudieron ver al oeste la bandera del Sol Naciente. Los vientos de guerra ya les soplaban y tocaban la cara.

Frente a Hanga Roa estaban los cruceros Sendai y Jintsū de la Armada Imperial del Japón. El vicealmirante Inoue había enviado a los navíos más antiguos de su flota, sin ningún tipo de protección, pues sabía que ocupar la Isla de Pascua no supondría ninguna dificultad. El único obstáculo que podría haber encontrado eran los buques aliados, pero estaba totalmente informado de lo maltrechos que estaban y que no podrían ofrecer resistencia a sus cruceros, por muy antiguos que estos fuesen. Sin embargo, cuando sus buques arribaron a la isla, no encontraron nada. Por aquello, el capitán del Sendai, quien estaba a cargo de la operación, mandó a su lugarteniente, acompañado de un soldado raso, a desembarcar en la isla y así intimar la entrega de esta.

En la costa, estaba el subdelegado Ried junto al resto del personal naval, todos armados e impertérritos. Miraron con actitud desafiante a los japoneses, mientras estos se colocaron la mano en la sien para saludarlos. Luego de aquello, como los nipones no hablaban español ni los chilenos hablaban japonés, los primeros le entregaron una carta escrita en español al subdelegado. En ella le intimaban a rendirse, asegurándole que se respetaría la vida de todos los marinos.

El subdelegado la leyó rápidamente y con un gesto adusto la guardó. Luego de aquello, sacó una carta, escrita en inglés, que le había ayudo a confeccionar el capitán del Le Triomphant, en la cual dejaba en claro su voluntad de no rendir la isla. La carta partía haciendo una referencia a Arturo Prat y a los héroes de Iquique, a fin de explicarles a los japoneses que se lucharía hasta el final, aunque no hubiese opción de victoria.

Los marinos japoneses guardaron la carta sin poder entender lo que decía y nuevamente se pusieron la mano en la sien para despedirse de los chilenos.

Una vez que los dos emisarios llegaron al barco, entregaron la carta al capitán del Sendai. Mientras la leía, blasfemaba contra los chilenos y su terquedad de no rendir la isla, a pesar de la aplastante desventaja en que estaban. Los demás oficiales en el puente de mando le conminaron a bombardear la isla, a lo cual se negó. En cambio, les ordenó desembarcar un grupo de soldados para tomar la isla y reducir a los cinco marinos que la defendían.

Al mismo tiempo que aquello ocurría, Ried comenzaba a preparar la defensa. Sabía que, inmediatamente después de que los dos emisarios japoneses arribasen a su barco, comenzaría el desembarco japonés.

Como sus medios eran limitadísimos, circunscribió la defensa al edificio de la Subdelegación. En realidad, sabía que la batalla que podía dar sería meramente simbólica. Los cuatro marinos presentes en la isla asumieron que entregarían sus vidas en la defensa de esta.