6,99 €

Mehr erfahren.

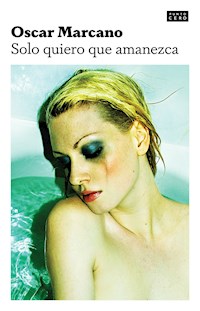

- Herausgeber: Ediciones Puntocero

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

En 1999, un jurado donde destacaba el genial escritor Augusto Monterroso, le otorgó a este libro de cuentos el Premio Internacional Jorge Luis Borges. Fue una extraordinaria manera de celebrar que la literatura venezolana estaba ya en el siglo XXI, que comenzaba a indagar de otra manera en la contemporaneidad. Relatos breves y contundentes, capaces de dejar sin aliento a cualquier lector. Aquí nada sobra. Cada cuento parece haber sido trabajado con la exacta disciplina de un bisturí. Oscar Marcano huye de los falsos adornos, del inútil regodeo verbal, de la estética ensimismada. Con una clara filiación a la mejor tradición de la literatura norteamericana, gracias a la eficacia de los diálogos y el manejo magistral de la frase corta, cada relato está diseñado y escrito como un diminuto artefacto explosivo, feroz y puntual, incluso a la hora de contagiar una melancolía. En estas páginas respira la experiencia humana del límite. Están llenas de gente que intenta sostenerse, mantener el frágil equilibrio entre la realidad y el deseo. "Personajes del caos", como los ha llamado Marcano. Sobrevivientes del naufragio de la modernidad que construyen una nueva épica de la derrota. Alberto Barrera Tyszka

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

OSCAR MARCANO

Narrador. Es autor de Inecuaciones (1984), Sonata para un avestruz (1988), Cuartel de invierno (1994), Puntos de sutura (2007), Los Inmateriales (2020). Tiene en preparación dos nuevos títulos: Morir sin residencia y Pulgas amaestradas.

Je suis François, dont il me poise, Né de Paris emprés Pontoise, Et de la corde d’une toise Saura mon col que mon cul poise.

Quatrain

FRANÇOIS VILLON

Conseguir poesía donde

PRIMERA PARTE

MESTER DE CLERECÍA

Goldfish

En el ring puedes correr... pero no esconderte.

JOE LOUIS

La mesa era redonda, el bombillo de 25 Watts, el whisky J&B. Tomé la botella, la puse en la mesa y me senté a contemplarla. Otra vez estábamos frente a frente. Ella mecanografiaba su trabajo sobre Camus. En la pecera, dos goldfish abrían y cerraban la boca, como bostezando. Había un bloc rayado, una botella de Gatorade, un ejemplar de Anverso y Reverso y una fotocopia de Bodas. Yo bebía en una de esas copas viejas de licor, de vidrio grueso, con listas horizontales de acrílico.

–Está saliendo –dijo.

–Qué cosa –pregunté.

–El trabajo. Me está quedando precioso. A Bernardo le va a encantar.

–¿Bernardo?

–El profesor.

–Umjú –dije.

–A lo mejor me premia tirándome al piso y dándome un buen revolcón.

Paola quería tanto a sus profesores.

Bebí media copita y me volví a ver los goldfish. Uno tenía hongos. Había perdido casi toda la piel naranja.

–Oye esto –leyó–: «Pues no se ha dicho que la felicidad sea forzosamente inseparable del optimismo. Está ligada al amor, que no es igual. Y conozco horas y lugares en que la felicidad puede parecer tan amarga que es preferible su sola promesa. Pero es que en esas horas y lugares no tenía bastante corazón para amar; es decir, para no renunciar». ¿No es perfecto? –repuso.

Nuevamente me volví hacia los goldfish. Del cuerpo del enfermo salían escamas blanquecinas que minaban el agua.

–Quizás no sea tan efusivo –agregó–. A lo mejor tan solo me toma en sus brazos y me hunde la lengua hasta la garganta.

Sonrió con inocencia. Como una niña buena.

En cada semestre se había prendado invariablemente de uno. Aunque Paola no sabía herir. De veras. Al menos intencionalmente. No obstante, yo estaba aleccionado. Cuando iba a abrir la boca me preparaba. Era como si tronase la campana y yo saltase empujado por mis seconds al centro del ring. Era como si, con la guardia en alto, con los guantes cuidando el rostro y los codos protegiendo el bazo y el hígado, diese unos brinquitos de valor frente al adversario. Yo era un tipo duro. Me había entrenado en el dolor. Tenía los pies planos y desde muy niño me vi obligado a usar botas ortopédicas. Así me inicié en el arte de hacer frente a las burlas. Yo fui un tipo duro a los cinco años. Aprendí a calibrar espuelazos. A soportarlos.

–Mentira –dijo cándidamente–. Me conformo con una de las bellas notas que me escribe en los exámenes.

Sonreí y serví otra copita de whisky. Bebí la mitad. Esta vez bajé la vista y no miré a los peces.

–La otra tarde –dijo buscando mi mirada–, la otra tarde salimos de clase y vi cómo se repasaba el dorso de una mano. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me dijo: «Estas manchas, Paola, parecen pecas, ¿no es cierto? Pero no lo son. Son simples manchas. La edad no perdona».

A los hombres de mi familia, por el contrario, no nos salían manchas. Reconocíamos la entrada de los años cuando comenzaban a crecernos pelos en las orejas. Me palpé uno en la derecha. Era enorme.

–Es adorable –prosiguió–. Los puños blancos de la camisa. La manera de dirigirse a la gente. El pantalón de gabardina oscuro. El suéter de lana.

Fijé la vista en la copa por un momento. Las listas eran verdes.

–¿Qué te pasa? –dijo contrariada–. ¡No me mires con esa cara de Andrés Bello!

A unos quería peinarlos. Ponerles florecillas silvestres en el cabello y hacerles diademas. A otros quería lavarles y plancharles los calzoncillos. Ser su mucama.

–¿Estás bien? –preguntó. Era su inocentada. Su interrogante favorita. En todas las situaciones.

–Claro –dije.

Serví otra copa y bebí hondamente. Me levanté a correr la hoja de la ventana del balcón. El frío se había alargado hasta marzo y ella era propensa a los catarros.

–¿Sabes? –dijo–. Llamó Mario.

–¿Mario?

–Mario. Mi primer amigo. Aquel compañero de kínder del que te hablé, ¿recuerdas?

–¿El que siempre estuvo enamorado de ti?

–¿Eso te dije?

–Creo.

–Pues yo estaba en casa de mi hermana, sonó el teléfono, atendí y era él. Tú sabes, ellos están saliendo. Me invitó a la playa. Le dije que sí. Tú como nadie conoces lo bien que me hace tumbarme al sol. De veras me relaja. Pero después, cuando entendí que ella iba, le dije que no. Sabes lo mal que nos llevamos Constanza y yo. Es demasiado inmadura y veleidosa. No para de hablar de Limagel, de vendas frías y máscaras para el cutis. Figúrate, cada vez que atiende el teléfono, dice con esa sobradez: «¿Aló? Habla la doctora María Constanza Leal». ¿Te imaginas? ¡«LA DOCTORA MARÍA CONSTANZA LEAL»! ¡No me jodas!

Volteé hacia el balcón y vi el hotel Humboldt. Su fálica soledad, su concreto apurado.

–Volviendo al tema –dijo–. Mario llamó esta tarde pero a casa a reiterarme la invitación. Me dijo que como había ese percance con mi hermana podíamos ir los dos solos. Que tiene un bote y me enseñará a pescar. Le dije que sí.

Bebí otra media copita y la miré. Era bella. Estaba rutilante. La sentí tranquila y más suelta. Tal vez mañana no me reprochase mi silencio. Mi falta de iniciativa. No me perdonaba a veces que fuese tan poquito, que no tuviese ambición. Mañana sería viernes.

Llegué del trabajo y ella no estaba. Me detuve en la floristería a comprarle un manojo de seis rosas blancas salteado de brisas. Luego entré al bar de abajo. Todos voltearon a verme. Me sentí ridículo con el ramito en la mano. «Dios –me dije con los dedos de los pies apretados–, por qué nunca sé qué decir».

Bebí un par de cervezas y luego subí a casa. Abrí y la llamé desde la puerta, pero como dije, no estaba. Puse las flores por ahí. Me senté frente a su máquina. Saqué la botella de J&B y la copita. Contemplé sus cosas. El ejemplar de Bodas, el bloc. Aún estaba ahí la botella vacía de Gatorade. Sonó el teléfono. Era ella. Hablaba desde la calle.

–Amor –dijo bonita–, por fin llegaste. Quería avisarte que esta tarde llamó Roberto.

–¿Roberto?

–Roberto Sánchez Bacca.

–¿Roberto Sánchez qué?

–Bacca. El profesor de...

No le oí. El ruido de una moto se metió en la línea.

Daba lo mismo.

–Claro –dije como entendiendo.

–Estuvimos hablando como dos horas. Me contó que compró una casita en San Diego de los Altos. Que había intuido lo triste que yo estaba estos días. Tú sabes, es Piscis. Los Piscis son muy sensitivos. Me ofreció mostrármela. Me dijo que allí podría gritar si me daba la gana. Que el lugar era como mío.

–Comprendo.

Bebí media copita y serví otra.

–Está aquí conmigo. Es decir, me está esperando en el carro. Ya vamos en camino. Te llamé un par de veces pero no habías llegado. Estaba preocupada. Es que luego no habría podido comunicarme. Roberto no tiene teléfono en San Diego. Quiero que estés bien. Compra algo de comer. Estaré de vuelta el domingo en la noche o el lunes bien tempranito.

Bebí el resto de la copa, luego serví otra y encendí un cigarrillo.

–Oye –dijo–. ¿Te puedo pedir un favor?

–Por supuesto.

–¿Puedes cambiarle el agua a los peces? Tocaba hoy y con el apuro se me pasó.

–Descuida.

–El anticloro está en la cestita encima de la nevera.

–De acuerdo.

–Ahora sí te dejo, amor. Roberto está tocando corneta. Cuídate –agregó–. Que estés bien.

En momentos como aquellos necesitaba confiar en ella. Esa era mi caída. Mi mal. Pero no siempre las cosas fueron así. Nos habíamos conocido bebiendo en una barra oscura. Yo soplaba en un rincón y con un saxo imaginario el solo de Charlie Parker en My Old Flame. Ese era mi solo. Ella me había mostrado las marcas de las hojillas en sus muñecas, yo una vieja cicatriz en la encía. Me había dado por morder vasos. Pero eso había sido en otra época. Habíamos pasado noches enteras en cuartos de hoteles cucarachentos leyendo a Montejo, a Eliot, a William Carlos Williams. Nos habíamos amado como parias, como personajes escapados que creen que ruedan su propia película.

Luego salió embarazada. Cuando me dio la noticia me puse feliz. No sabía qué hacer pero me puse feliz. Ella dijo: «Ese bebé no va a nacer aunque me dejes». Discutimos acremente. «¿Sabes cuánto mide?», me gritó. Yo señalé poco más de un centímetro con el pulgar y el índice, y ella repuso con desdén: «¿Entonces? Y si es por alma, ese coágulo aún no tiene espíritu».

Fue su tercer aborto.

Colgó. Colgué. Era difícil poner algo en orden. Ella estaría fuera con un amigo y yo tenía por delante todo el fin de semana. El reloj sería el enemigo. ¿Qué más tenía? Tenía que comprar más whisky y algo de comer. Una pizza, un sándwich, algo. ¿Qué más tenía? Tenía una hipoteca que estaba pagando desde que Rimbaud sentó a la Belleza en sus rodillas y la encontró amarga y la injurió. Tenía a Humphrey Bogart en El tesoro de Sierra Madre. Tenía un peso en el lado oscuro.

Eché una ojeada a sus cosas. La máquina, el bloc, los libros. La botella de Gatorade. Me incorporé y di unos saltitos moviendo las manos como un boxeador. Sonreí. Seguía siendo un tipo duro. Sabía resistir. Abrí Anverso y Reverso. Leí unas cuantas líneas. Hablaban de recomenzar, el verbo predilecto de Camus. «Palabras», pensé. Pero Camus no tenía la culpa.

Cerré el volumen. Los goldfish bostezaban indiferentes en la pecera. Mañana les cambiaría el agua. Tomé la botella y el ramo de brisas y me metí vestido en la cama. Me arropé con los zapatos puestos y dejé los brazos fuera. Accioné el control remoto y miré las flores. Aún me sentía ridículo con el ramo en la mano. Oí la voz gangosa de Bogart. «Palabras», pensé. Pero Bogart no tenía la culpa. Bogey. Un borracho con estilo.

Los pollos

Cuando llegué a casa de sus padres me sacudió la hedentina. Me sorprendió también la alfombra de círculos verdiblancos que tapizaba el piso. Pedro tocaba el corno y, como tenía moto y el dinero no alcanzaba, se había empleado como repartidor en Domino’s Pizza. Pero Domino’s Pizza tenía la promoción de no cobrar al cliente si el pedido llegaba quince minutos después de efectuado, de modo que a Pedro lo habían despedido por romper el récord de facturas exoneradas de pago.

La situación lo había puesto irascible. Estaba bebiendo más de la cuenta y se irritaba por lo más mínimo. Entonces Marta decidió mudarse con sus padres hasta que las cosas mejoraran. Pedro no soportó no tener a quien gritar y también se fue a casa de sus padres, y ahí era donde ahora lo visitaba.

Cuando entré, el hijo menor de Pedro veía los dibujos animados. Acompañaba el canto de Silvestre. Decía «Fígaro, Fígaro» frente al televisor. Una vela de moco brocaba su nariz bañándole el labio superior. El niño la apartaba con la lengua, con el mismo movimiento de un limpiaparabrisas. El padre de Pedro dormía en camiseta acostado en el sofá. La madre estaba al fondo, quemando unas hojas en un cuenco de barro. Quise averiguar qué era. Ofreciéndome una silla, me respondió que laurel, aceite de coco, canela y alcohol. «Para el dinero», explicó. Para mejorar las finanzas de su hijo. Esa era la situación cuando por debajo de las cortinas surgió el par de pollos.

Llegaron tan campantes a la sala que nadie pareció darse cuenta. Los pollos picaban los cables del equipo de sonido, picaban las patas y el tapizado de los muebles, y se cagaban en cualquier sitio dejando unos círculos verdiblancos que al principio eran casi fosforescentes. Había mierda de pollo regada por toda la sala. Mierda de pollo de hace un mes, mierda de pollo de hace una semana, mierda de pollo de esta tarde, más la mierda que el pollo cagaba ahora mismo.

Y nadie parecía inmutarse.

En la televisión el gato quería comerse al canario. Lo acostó entre dos rodajas de pan, le puso sal y un punto de pimienta, pero el canario se sustituyó a sí mismo por un cartucho de dinamita y el gato voló en mil pedazos. Luego aparecieron las palabras «pío, pío, pío» orbitando sobre su cabeza, mientras el astuto canario escapaba.

Cuando por fin apareció Pedro lo noté abatido. Abrió los ojos con expectación, como quien tiene una urgencia. Pero yo no le traía buenas nuevas.

–Bebamos algo –dijo.

Sacó dos tazas de aluminio y puso un chorro de 1800 en cada una.

–Salud –dijo chocando la mía.

Pasó una mano por su cabeza, de adelante hacia atrás, como limpiándose.

–Nada, ¿verdad?

–Nada –dije.

Había estado gestionándole unas presentaciones individuales.

–Todo está difícil, lo sé.

Pedro no podía ocultar su ansiedad. Estaba viviendo con sus padres pero necesitaba a Marta para explotar.

–¿Y Marta y los niños?

–Bien. Los veo casi todos los días. Acá tengo al menor.

–¿Y cómo están haciendo?

Pedro pareció no entender.

–Me refiero al dinero.

–Los padres de Marta –dijo con la vista fija en el vacío–. Echan una mano.

Pedro acabó el ron de un solo trago, mientras los pollos alargaban el cuello y picaban un agujero en una de las medias de su padre.

–Lamento lo de Domino’s –dije por decir algo.

El viejo movió un pie para espantarlos.

–Sí –dijo Pedro sin advertir que los pollos iban hacia sus pies.

«Increíble», pensé. Pero no lo dije. Además tenía que decirle algo peor.

–Marta consiguió en una oficina, de secretaria.

–¿Y?

–Lo de siempre. El dueño le puso el ojo.

Me quedé callado mirando el ron. Tenía fragmentos de corcho o madera. Siempre me había gustado el color del ron. Su soledad. Su autosuficiencia.

–Suele pasar –agregó–. Le dan el trabajo porque la ven bonita y porque está buena. Tercero, porque habla inglés. Después terminan echándola porque no se deja. Siempre es así.

Era cierto. Marta tenía las mejores nalgas del Conservatorio.

–Hasta que se deje –musitó amargamente.

–Pedro –dije alargando la taza para que me alcanzara otro poco de ron.

Sirvió un chorro grande.

–Dime.

–Te tengo otra.

–¿Mala?

–Me temo que sí.

–Espera.

Se levantó y estuvo a punto de aplastar un pollo. No pareció darse cuenta. Del bolsillo del pantalón sacó una cajetilla arrugada de Astor rojo. Se puso a fumar.

–Suéltala –dijo mirándome a los ojos.

–Redujeron el presupuesto de la orquesta. Salen tú y doce más. Los extras.

Pedro fijó la mirada otra vez en el vacío y yo me sentí el más perfecto gusano de toda la burocracia cultural.

–¿Cuándo te enteraste?

–Esta tarde llegó el memo.

–Este país se jodió –dijo conteniendo la explosión–. No hay agua, no hay trabajo, te asesinan por unos zapatos viejos y el ministro de finanzas es la vanguardia del espíritu. Pero ya. Prometí no quejarme.

Empinó la botella de 1800 y bebió un trago largo sin pegar la boca. El líquido caía en su lengua y producía un soncito como de manantial. Los pollos cantarruseaban ahora bajo el televisor y el niño tiraba del ave más pequeña por un ala.

Los muñequitos descansaron para que rodase la tanda de comerciales. Una modelo saltaba en cámara lenta al lado de su galán en una de esas camas con techo. Nat King Cole cantaba Unforgettable mientras el niño iniciaba una nueva rutina con el pollo. Le abría los brazos, lo alzaba en peso y lo columpiaba dándole la vuelta completa hacia atrás.

«El mundo inolvidable de American Express».

Todo había quedado en un letargo cuando el papá de Pedro abrió los ojos, se incorporó, se me quedó mirando y bostezó. Ese fue el saludo. Se volvió a ver al niño y luego a Pedro y bostezó un par de veces más. Pedro me miró y yo a él. Luego abrió la boca para decir algo, pero lo que fuera que iba a decir se deshizo en una modulación bostezada y de ojos aguados que murió en una sonrisa.