2,99 €

Mehr erfahren.

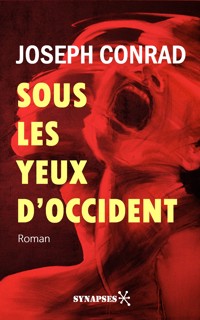

- Herausgeber: Éditions Synapses

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un étudiant russe trouve un soir chez lui, caché, l'assassin d'un ministre de la répression tsariste survenue des heures plus tôt. Ce dernier lui demande de l'aider à fuir. Notre héros accepte, mais finit par le dénoncer à la police. Il se trouve alors pris dans un engrenage et est engagé pour espionner des révolutionnaires actifs à l'étranger, et notamment en Suisse...

Sous les yeux des occidentaux qui peinent à comprendre l'âme slave se déroule la tragédie du peuple russe broyé par l'autocratie et l'anarchisme.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Joseph Conrad

SOUS LES YEUX D’OCCIDENT

Traduit de l’anglais par Philippe Néel

© 2019 Éditions Synapses

ISBN: 9788834178058

PREMIÈRE PARTIE

Pour commencer, je veux me défendre de posséder les dons d’imagination et d’expression qui m’auraient permis de créer de toutes pièces, pour l’amusement du lecteur, le personnage qui s’appelait à la mode russe, Cyrile, fils d’Isidore, – Kirylo Sidoro-vitch Razumov.

Si j’ai jamais, au moindre titre, été gratifié de dons sem-blables, je les ai vus, depuis longtemps, étouffés sous l’exubérance des mots. Les mots, vous le savez, sont les plus grands ennemis de la réalité. J’ai été pendant de longues années professeur de langues étrangères, occupation qui finit par deve-nir fatale pour les qualités d’imagination, d’observation et d’intuition dont un homme ordinaire a pu se sentir doté à un degré quelconque. Le professeur de langues voit infailliblement arriver un moment où le monde ne lui apparaît plus qu’à l’état d’un marché de mots innombrables, et où l’homme fait simple-ment figure d’animal parlant, peu supérieur en somme à un perroquet.

Ceci dit, la simple observation aurait été insuffisante à me faire comprendre M. Razumov, pénétrer la réalité de son être, et bien plus encore à me le faire imaginer tel qu’il était. J’aurais été totalement incapable de me figurer seulement des événements semblables à ceux de sa vie. Je crois d’ailleurs que mes lecteurs n’auraient pas eu besoin de cette affirmation, pour découvrir dans les pages de mon récit tous les signes d’une évidence do-cumentaire. Conclusion légitime : c’est bien en effet sur un do-cument qu’est basée cette histoire, à la rédaction de laquelle je me suis contenté d’apporter ma connaissance de la langue russe, rôle suffisant pour ma tentative. Le document en question consiste, on l’a compris, en une sorte de journal. Ce n’est cependant pas un journal au sens propre du mot ; les notes, bien que toujours datées, n’en sont pas, en général, consignées jour à jour, et certaines d’entre elles, qui s’étendent sur des mois, couvrent des douzaines de pages. C’est ainsi que toute la première partie en est consacrée au récit rétrospectif d’un évé-nement ancien d’un an.

Je mentionnerai d’abord ce fait que j’ai longtemps vécu à Genève, ville dont tout un quartier doit aux nombreux étudiants russes qui l’habitent le nom de Petite Russie. J’avais à cette époque de multiples relations dans la Petite Russie, ce qui ne m’empêche pas d’avouer mon incompréhension persistante du caractère russe. L’illogisme de l’attitude, l’arbitraire des conclu-sions, la fréquence de l’exceptionnel chez ces gens-là, ne seraient pas des obstacles pour un homme dont la vie tout entière s’est passée dans l’étude des diverses grammaires ; mais il y a sans doute un autre écueil, un trait particulier de leur nature, une de ces différences subtiles qui échappent à la compréhension d’un pauvre professeur. Ce qui peut au contraire frapper ce professeur, c’est l’extraordinaire amour des Russes pour les mots. Ils les recueillent et les caressent, mais ne savent pas les garder pour eux ; ils sont toujours prêts à les lâcher, pendant des heures ou pendant des nuits, avec un enthousiasme, une abondance torrentueuse, et une précision telle parfois, que l’on ne peut se défendre de croire, comme en face d’un perroquet remarquable, qu’ils comprennent réellement ce qu’ils disent.

Il y a, dans l’ardeur de leur parole, une générosité qui place leurs discours aux antipodes de la loquacité ordinaire, et ces discours restent trop décousus pourtant pour faire de la véritable éloquence. Mais je m’excuse d’une telle digression…

Il serait oiseux de chercher les raisons qui ont poussé M. Razumov à laisser derrière lui un tel document. On se refuse à croire qu’il ait pu désirer le voir lire par aucun œil humain. Nous nous trouvons ici en présence d’un besoin mystérieux de la nature humaine qui, sans parler de Samuel Pepys, entré par cette voie dans l’immortalité, a poussé des gens sans nombre, criminels, saints, philosophes, jeunes filles, hommes d’état ou simples imbéciles, à écrire des mémoires révélateurs, dictés sans doute par la vanité, mais aussi par d’autres motifs plus insondables.

Il doit y avoir, dans les mots, une merveilleuse puissance d’apaisement pour que tant d’hommes leur aient demandé de servir à leurs confessions. Paisible individu moi-même, je sup-pose que le véritable idéal poursuivi par les hommes est celui d’une forme, ou peut-être seulement d’une formule de paix. Au moins la réclament-ils avec assez de véhémence à l’heure ac-tuelle. Mais je ne puis concevoir l’espèce d’apaisement que Kirylo Sidorovitch Razumov espérait trouver dans la rédaction de son journal.

Il n’en reste pas moins qu’il l’a écrit.

M. Razumov était un jeune homme bien proportionné, grand, et anormalement brun pour un Russe des Provinces cen-trales. Sa beauté eut paru incontestable, n’eût été un manque particulier de finesse dans les traits. On eût dit qu’une figure, vigoureusement modelée dans la cire (et même assez proche de la correction classique) avait été tenue près d’une flamme dont la chaleur, en ramollissant la matière, avait enlevé toute netteté aux lignes. Il ne manquait pas pour cela d’une suffisante bonne mine, et était doué au surplus de manières excellentes. Dans les discussions, il s’inclinait volontiers devant les arguments et l’autorité d’un interlocuteur, et prenait auprès de ses jeunes compatriotes l’attitude d’un auditeur impénétrable, d’un de ces auditeurs qui vous écoutent avec intelligence, – et changent de sujet.

Une telle attitude, qui peut être chez un homme la marque d’une insuffisance intellectuelle ou de convictions peu solides, avait pourtant valu à M. Razumov une réputation de profondeur. Au milieu de bavards exubérants, habitués à s’épuiser chaque jour en discussions ardentes, on est porté à attribuer à un personnage relativement taciturne, une certaine puissance de réserve. Pour ses camarades d’Université, Kirylo Sidorovitch Razumov, étudiant en philosophie de troisième année à Péters-bourg, était une nature vigoureuse, et un homme parfaitement digne de confiance. Et ceci, dans un pays où toute opinion peut être un crime légal entraînant la mort ou un sort pire que la mort, signifiait qu’on le tenait pour un adepte des opinions in-terdites. On l’aimait aussi pour son urbanité et pour sa complai-sance à obliger ses camarades, au prix même de quelque gêne personnelle.

La rumeur publique attribuait pour père à M. Razumov un Archiprêtre, et pour protecteur un gentilhomme de haute famille, habitant peut-être de sa province lointaine. Mais son aspect extérieur cadrait mal avec une origine aussi humble, et il était difficile de croire à une telle paternité. En fait, on suggérait que M. Razumov avait eu pour mère la très jolie fille de l’Archiprêtre, hypothèse qui éclairait les choses d’un jour tout différent, et expliquait la protection du noble gentilhomme. Nul sentiment de malice ou de méchanceté n’avait d’ailleurs dirigé les recherches dans ce sens, et personne ne savait ou ne se souciait de savoir quel était le gentilhomme en question. Razumov recevait une pension modeste mais très suffisante, par l’entremise d’un avoué obscur qui semblait, en quelque sorte, jouer pour lui le rôle de tuteur. De temps en temps, le jeune homme assistait à la réception sans cérémonie d’un de ses professeurs ; c’étaient les seules relations sociales qu’on lui connût dans la ville. Il suivait régulièrement les cours obligatoires et passait, auprès des autorités, pour un étudiant plein de promesses. Il travaillait chez lui en homme décidé à faire son chemin, mais ne s’enfermait pas farouchement pour cela. Il restait toujours accessible, et il n’y avait rien de secret ou de réservé dans son existence…

I

Le début du journal de M. Razumov a trait à l’assassinat d’un homme d’État éminent, événement caractéristique de la Russie moderne, et plus caractéristique encore de la corruption morale d’une société opprimée où les plus nobles aspirations de l’humanité : désir de liberté, patriotisme ardent, amour de la justice, sens de la pitié, fidélité même des âmes simples, sont li-vrées aux frénésies de la haine et de la crainte compagnes insé-parables d’un despotisme inquiet.

Le fait dont je veux parler est l’attentat, couronné de succès, contre la vie de M. de P…, Président de la fameuse commission de Répression d’il y a quelques années, et Ministre d’État investi de pouvoirs extraordinaires. Les journaux ont fait assez de bruit autour de ce personnage fanatique dont la poitrine étroite était serrée dans un uniforme brodé d’or ; dans sa figure de parchemin ridé, des yeux sans éclat s’abritaient derrière des lunettes et la croix de l’Ordre de Sainte-Procope pendait à son cou décharné. À une époque, si vous vous en souvenez, il ne se passait pas de mois sans que son portrait ne parût dans une des revues illustrées d’Europe. Il servait la monarchie en emprison-nant, en exilant ou en envoyant à l’échafaud, hommes et femmes, jeunes et vieux, avec une activité impitoyable et toujours égale. Dans son acceptation mystique du principe d’autocratie, il s’était appliqué à extirper du pays les derniers vestiges de ce qui pouvait, dans les institutions publiques, rappeler la liberté, et son impitoyable persécution de la génération nouvelle semblait viser à la destruction même de tout espoir de liberté.

On a dit que ce personnage exécré n’avait pas assez d’imagination pour concevoir la haine qu’il inspirait. C’est chose à peine croyable, mais le fait est qu’il prenait très peu de précau-tions pour sa sécurité. Dans le préambule d’un document officiel fameux, il avait un jour déclaré que « la pensée de la liberté n’était jamais apparue dans les actes du Créateur. La multitude des avis ne pouvait amener que révolte et désordre, et désordre et révolte sont des péchés dans un monde créé pour l’obéissance et la stabilité. Ce n’est pas la Raison mais l’Autorité qui exprimait l’Intention Divine. Dieu était l’Autocrate de l’Univers… » L’auteur d’une telle déclaration se croyait peut-être protégé par le ciel, lié envers l’impitoyable défenseur de l’Autocratie sur cette terre.

Il est probable que la vigilance de la police l’avait sauvé bien des fois, mais, lorsqu’au jour fixé il rencontra son destin, aucune précaution des autorités compétentes n’aurait pu le sauver. Elles ne surent rien de la conspiration tramée contre la vie du Ministre, ne reçurent de leurs informateurs ordinaires aucun avis de complot, n’eurent vent d’aucun symptôme, d’aucun mouvement suspect, d’aucune présence dangereuse.

M. de P… se rendait au chemin de fer, dans un traîneau dé-couvert attelé de deux chevaux, avec un valet de pied et un cocher sur le siège. La neige, accumulée toute la nuit, rendait lourde aux pieds des chevaux la chaussée, non déblayée encore à cette heure matinale. Elle continuait à tomber à gros flocons. Mais on avait dû observer et signaler le traîneau. Comme l’attelage tirait à gauche pour prendre un tournant, le valet de pied remarqua un paysan qui marchait lentement au bord du trottoir, les mains dans les poches de sa touloupe en peau de mouton, et les épaules remontées jusqu’aux oreilles sous l’averse de neige. Lorsque le traîneau arriva à sa hauteur, le paysan se retourna brusquement et leva le bras. Il y eut au même instant un choc terrible, et une détonation assourdie par la masse des flocons ; les deux chevaux gisaient, déchiquetés, sur le sol, et le cocher précipité de son siège, avec un cri aigu, était mortellement blessé. Le valet de pied (seul survivant du drame) n’eut pas le temps de distinguer le visage de l’homme à la peau de mouton, qui avait fui après avoir jeté sa bombe, mais on suppose qu’en voyant surgir autour de lui, dans la neige, une quantité de gens accourus sur le lieu de l’explosion, il jugea plus prudent d’y revenir avec eux.

En un temps incroyablement court, une foule frémissante s’était assemblée autour du traîneau. Le Ministre-Président sorti indemne de la voiture et descendu dans la neige profonde, se tenait près du cocher qui râlait, et répétait à la foule, de sa voix faible et sans timbre : « Je vous prie de vous écarter. Pour l’amour de Dieu, je vous prie, braves gens, de vous écarter ».

C’est alors qu’un jeune homme de haute taille, immobile jusque-là sous une porte cochère, à deux maisons plus bas, s’avança rapidement dans la rue, et lança une seconde bombe par-dessus la tête des badauds. L’engin frappa à l’épaule le Mi-nistre-Président penché sur son serviteur mourant, et, tombant entre ses pieds, fit explosion avec une violence effroyable ; il coucha mort sur le sol le Ministre, acheva le blessé, et réduisit en miettes, en un clin d’œil, le traîneau vide. La foule se dispersa avec un cri d’horreur, et s’enfuit dans toutes les directions ; seuls restaient sur place les morts et les mourants qui gisaient près du Ministre-Président, et deux ou trois blessés qui tombèrent à quelque distance.

La première explosion avait, comme par enchantement, fait assembler une foule ; la seconde transforma aussi rapidement la rue en désert sur une étendue de plusieurs centaines de mètres. Les gens regardaient de loin, à travers le rideau de neige, le monceau de cadavres entassés près de la carcasse des deux chevaux. Personne n’osa s’approcher à nouveau, avant l’arrivée d’une patrouille de Cosaques accourus au galop ; sautant à bas de leurs chevaux, les soldats commencèrent à retourner les morts. Parmi les victimes innocentes que la seconde explosion avait couchées sur le sol, on releva un cadavre revêtu d’une touloupe de paysan en peau de mouton, mais ses traits étaient méconnaissables, et l’on ne trouva absolument rien dans les poches de ses pauvres vêtements ; ce fut le seul corps dont l’identité ne put être établie.

Ce jour-là, M. Razumov, levé à son heure ordinaire, avait passé la matinée à l’Université, suivant les cours et travaillant quelque temps à la bibliothèque. Il entendit confusément parler de bombes et d’attentat à la cantine des étudiants, où il avait coutume de prendre son repas de deux heures. Mais ce bruit n’était fait que de chuchotements, comme il sied à une table de Russie, où il n’est pas toujours prudent, surtout pour un étudiant, de paraître apporter un intérêt trop vif à des bruits d’une certaine nature. Razumov était de ces hommes, qui, vivant à une époque de perturbation politique et d’inquiétude mentale, se cramponnent instinctivement à la vie normale et terre-à-terre de chaque jour. Il avait conscience de la tension émotive de son époque, et savait même y prendre une certaine part. Mais il s’intéressait, avant tout, à son travail, à ses études et à son propre avenir.

Officiellement et pratiquement sans famille, (car la fille de l’Archiprêtre était morte depuis longtemps), il n’avait subi, dans le développement de ses opinions ou de ses sentiments, aucune influence familiale. Il était aussi isolé dans le monde qu’un na-geur perdu au milieu d’une mer immense. Le nom de Razumov n’était qu’une étiquette attachée à un individu solitaire. Il n’y avait nulle part d’autres Razumov ayant rien de commun avec lui. Sa plus proche parenté était celle que lui valait sa qualité de Russe, et c’est à cette seule qualité qu’il pouvait demander la ré-alisation ou l’envol des espoirs qu’il attendait de la vie. Cette immense famille connaissait les tortures des dissensions intes-tines, et il avait horreur de ces dissensions, comme un homme affable, qui recule à l’idée de prendre nettement parti dans une violente querelle entre proches parents.

Tout en marchant, Razumov songeait qu’il en avait fini maintenant avec les matières du prochain examen, et qu’il pourrait dorénavant consacrer son temps au sujet du concours des prix. Il convoitait la médaille d’argent offerte par le Ministre de l’Instruction, à qui seraient soumis directement les noms des compétiteurs. Le simple fait d’y prétendre serait tenu pour mé-ritoire en haut lieu, et le gagnant du prix pouvait espérer, au sortir de l’Université, un poste d’importance dans l’Administration.

L’étudiant Razumov, dans un élan d’enthousiasme, oubliait les dangers qui menacent la stabilité des institutions d’où dé-pendent récompenses et postes d’honneur. Mais au souvenir du lauréat de l’année précédente, Razumov, le jeune homme sans famille se sentit dégrisé. Il se trouvait, avec quelques autres étu-diants, dans la chambre de leur camarade au moment où ce dernier avait reçu l’avis officiel de son succès. C’était un garçon tranquille et simple : « Excusez-moi », avait-il dit, avec un léger sourire, en prenant sa casquette. « Je sors pour faire monter quelques bouteilles de vin. Mais il faut d’abord que j’envoie une dépêche chez moi. Quel festin mes vieux vont offrir à tous leurs voisins, à dix lieues à la ronde ! »

Razumov se disait qu’il n’avait rien de tel à attendre du monde, et que personne ne se réjouirait de son succès ! Mais il n’en ressentait aucune amertume contre son noble protecteur, qui n’était pas un hobereau de province, comme on le croyait généralement, mais bien en fait le prince K… lui-même ; c’était un homme qui avait fait un jour grande figure dans le monde, mais n’était plus maintenant, ses jours de splendeur passés, qu’un vieux sénateur invalide et goutteux. Il menait une vie bril-lante encore, mais plus rangée, avec ses jeunes enfants, et une femme aussi aristocratique et aussi fière que lui-même.

Dans toute son existence, Razumov n’avait eu qu’une seule fois, l’honneur de se trouver en présence du Prince.

On avait donné à cette entrevue l’apparence d’une rencontre fortuite dans le bureau du petit avoué. Mandé chez l’homme d’affaires, Razumov trouva un jour un étranger, un grand personnage à mine aristocratique, dont le visage s’ornait de favoris gris et soyeux. L’homme de lois, chauve et chafouin, fit signe à l’étudiant : « Entrez, entrez, M. Razumov », avec une sorte de cordialité ironique. Et se tournant avec déférence vers l’étranger de marque : « Je vous présente un de mes pupilles, Excellence. Un des meilleurs étudiants de sa faculté à l’Université de Pétersbourg ».

À son immense surprise, Razumov se vit tendre une main blanche et fine. Il la prit avec confusion, (elle était douce et molle), et entendit un murmure de condescendance, où il dis-tingua seulement les mots de « Satisfaisant » et « Persévérer ». Mais il ressentit une impression plus stupéfiante encore en sen-tant, tout à coup, avant qu’elle ne lui fût reprise, une pression nette de la main élégante, une pression légère comme un signe secret. L’émotion de ce geste fut terrible pour Razumov, qui sentit son cœur sauter dans sa gorge. Lorsqu’il leva les yeux, le personnage aristocratique, écartant d’un geste le petit avoué, avait ouvert la porte et sortait de la pièce.

L’avoué fourragea quelques instants dans ses papiers, puis, brusquement : « Savez-vous quel était cet homme ? » demanda-t-il.

Razumov, dont le cœur continuait à battre violemment, fit un geste de tête silencieux.

« C’était le prince de K… Vous vous demandez ce qu’il pou-vait bien faire dans le trou d’un pauvre rat de lois comme moi, n’est-ce pas ? Ces grands personnages ont parfois des curiosités sentimentales comme le commun des mortels. Mais si j’étais à votre place, Kirylo Sidorovitch » poursuivit-il, avec un regard oblique et un ton d’emphase particulière sur le patronyme, « je ne me targuerais pas en public de cette présentation. Ce ne serait pas prudent, Kirylo Sidorovitch. Oh non certes ! Ce serait même compromettant pour votre avenir ».

Les oreilles de Razumov brûlaient comme du feu et ses yeux s’embrumaient. « Cet homme ! » se disait-il, en lui-même. « Lui ! »

C’est par ce monosyllabe qu’il prit dès lors l’habitude de désigner dans son esprit l’étranger aux favoris gris de soie. De ce jour aussi, il regarda avec intérêt, au cours de ses promenades dans les quartiers élégants, les chevaux et les voitures magnifiques conduits par le cocher à la livrée du prince K… Il vit une fois sortir la Princesse qui faisait des emplettes dans les magasins, suivie de deux fillettes dont l’une était plus grande que l’autre de près d’une tête. Leurs cheveux blonds tombaient librement sur le dos à la manière anglaise ; elles avaient des yeux rieurs, des manteaux, des manchons et de petites toques de fourrure exactement semblables ; leurs joues et leur nez étaient gaiement teintés de rose par le froid. Elles traversèrent le trottoir devant Razumov qui poursuivit sa route avec un timide sourire intérieur. « Ses filles » « Lui » ressemblaient. Le jeune homme sentit monter en lui une bouffée chaude de tendresse pour ces enfants qui ignoreraient toujours son existence. Elles allaient épouser bientôt des généraux ou des gentilshommes de la Chambre, et elles auraient des garçons et des filles qui connaîtraient peut-être un jour Razumov comme un vieux professeur célèbre et décoré, Conseiller Privé même et gloire de la Russie ; voilà tout !

Mais un professeur célèbre, c’est quelqu’un, et son mérite mettrait sur l’étiquette Razumov un nom honoré ! Il n’y avait rien d’étrange, en somme, dans ce désir de notoriété qu’éprouvait l’étudiant, car la véritable vie d’un homme est celle que lui assignent dans leurs pensées les autres hommes, guidés par le respect ou l’amour naturel. En rentrant chez lui, le jour de l’attentat contre M. de P…, Razumov était décidé à faire tous ses efforts pour gagner la médaille d’argent.

En gravissant lentement les quatre étages de l’escalier sombre et crasseux qui montait à sa chambre, il sentait croître sa confiance dans le succès. Le nom du lauréat serait publié dans les journaux du jour de l’An, et la pensée qu’« Il » l’y verrait probablement obligea Razumov à s’arrêter court pendant une seconde ; puis il reprit son ascension, en souriant de son émotion. « Ce n’est là qu’une ombre », se dit-il, « mais le métal de la médaille sera une réalité palpable et un heureux début. »

La chaleur de sa chambre parut agréable et encourageante à son appétit de travail. « J’ai devant moi quatre heures de bonne besogne », se disait-il. Mais à peine avait-il fermé la porte qu’il tressaillit violemment. Noire contre la blancheur du grand poêle de porcelaine qui brillait dans l’ombre, se détachait une étrange silhouette, revêtue d’un manteau de drap brun à basques, ajusté et serré à la taille, les jambes prises dans de hautes bottes, et la tête couverte d’une petite toque d’Astrakhan. L’allure générale était souple et martiale. Razumov restait confondu et c’est seulement lorsque l’homme eut fait deux pas en avant, en lui demandant d’une voix calme et grave si la porte était bien fermée, qu’il retrouva la parole.

« Haldin !… Victor Victorovitch… Est-ce bien vous ? Oui la porte est fermée. Mais voici qui est pour le moins inattendu ».

Victor Haldin, plus âgé que la plupart de ses camarades d’Université, ne faisait pas partie du clan des étudiants laborieux. On ne le voyait presque jamais aux cours, et les autorités le cataloguaient comme « esprit inquiet et faux », – notes détes-tables. Mais il jouissait auprès de ses camarades d’un grand prestige personnel et exerçait sur leur pensée une véritable in-fluence. Razumov n’avait jamais été intime avec lui. Ils s’étaient rencontrés, de loin en loin, dans des réunions privées d’étudiants et avaient même entamé une discussion, une de ces discussions sur les grands principes, chères aux esprits ardents de la jeunesse.

Razumov aurait été heureux de voir son camarade choisir un autre moment pour venir bavarder. Il se sentait en train pour s’attaquer à la composition du concours. Mais conscient de l’impossibilité qu’il y avait à renvoyer sans égards un homme comme Haldin, il usa de son ton le plus hospitalier pour le prier de s’asseoir et de fumer.

« Kirylo Sidorovitch », fit l’autre, en enlevant sa toque, « nous ne faisons peut-être pas exactement partie du même camp. Votre intelligence est plutôt tournée vers la spéculation. Vous ne parlez guère, mais je n’ai jamais vu personne qui pût mettre en doute la générosité de vos sentiments. On sent dans votre caractère une fermeté qui ne saurait aller sans courage ».

Razumov se sentit flatté et balbutia quelques mots pour exprimer sa satisfaction d’une opinion aussi heureuse, mais Haldin leva la main.

« C’est ce que je me disais », poursuivit-il, « en m’avançant à travers le chantier de bois, au bord de la rivière. C’est un ca-ractère bien trempé, pensais-je, que celui de ce jeune homme qui ne laisse pas son âme voler au vent ! Votre réserve m’a toujours intéressé, Kirylo Sidorovitch. Aussi ai-je cherché votre adresse dans ma mémoire. Et voyez ma chance : votre dvornik avait quitté sa loge pour traverser la rue et causer avec un conducteur de traîneau. Je n’ai rencontré personne dans le vestibule, pas une âme. En montant l’escalier, j’ai vu votre logeuse sortir de votre chambre, mais elle ne m’a pas aperçu. Elle a traversé le palier pour rentrer chez elle… et j’ai pu me glisser chez vous. Voici deux heures que je vous attends, d’un instant à l’autre ».

Razumov avait écouté ces paroles avec surprise, mais sans lui laisser le temps d’ouvrir la bouche, Haldin ajouta, résolu-ment : « C’est moi qui ai supprimé de P… ce matin… »

Razumov réprima un cri d’effroi. La sensation de la ruine de sa vie, due à la seule rencontre d’un semblable crime, s’exprima en lui par cette exclamation à demi ironique : « C’en est fait de ma médaille d’argent ! »

Haldin reprit, après un instant de silence :

« Vous ne dites rien, Kirylo Sidorovitch ! Je comprends votre silence, et à vrai dire, je ne pouvais m’attendre, connaissant la froideur de vos manières anglaises à ce que vous me serriez dans vos bras. Mais qu’importe votre attitude ? Vous avez assez de cœur pour entendre le bruit des pleurs et des grincements de dents que cet homme a suscités dans le pays. C’en était assez pour détruire tous nos rêves philosophiques. Il arrachait la plante nouvelle, et c’est ce qu’il fallait empêcher. C’était un homme dangereux, un convaincu. Trois années de plus de son œuvre nous auraient replongés dans un demi-siècle de servage ! Songez à toutes les vies gâchées, à toutes les âmes perdues, pendant ce temps ! »

Sa voix brève et assurée perdit brusquement son timbre, et c’est d’un ton sourd qu’il ajouta : « Oui, frère, je l’ai tué !… Et c’est une exténuante besogne ! »

Razumov s’était affalé sur une chaise. Il s’attendait à toute minute à voir une foule de policiers faire irruption dans la chambre. Des milliers d’agents devaient être à la recherche de cet homme qui marchait là, de long en large… Haldin s’était remis à parler d’une voix ferme et contenue. De temps en temps, il faisait un geste, posément et sans hâte.

Il dit à Razumov sa pensée tendue pendant un an, ses se-maines d’insomnie. « Lui » et « Un Autre » avaient été avertis, très tard dans la soirée précédente, par une « certaine per-sonne », des déplacements du Ministre. Lui et « Un Autre » avaient préparé leurs « engins », décidés à ne plus dormir jusqu’à ce que « la chose » fut faite. Ils avaient marché dans les rues, toute la nuit, sous la neige, en portant leurs « engins »… sans échanger une parole. Lorsqu’ils voyaient venir une patrouille de police, ils se prenaient par le bras, affectant l’allure de deux paysans en goguette, titubant et parlant d’une voix rauque et avinée. Seuls, ces singuliers intermèdes coupaient leur silence et leur marche incessante. Leurs plans étaient faits à l’avance. À l’aube, ils se dirigèrent vers l’endroit où ils savaient que le traîneau devait passer. En le voyant venir, ils échangèrent un adieu assourdi, et se séparèrent. « L’Autre » resta au coin de la rue, tandis que Haldin se postait un peu plus loin.

Après avoir lancé sa bombe, il s’enfuit, immédiatement en-touré par la foule affolée que la seconde explosion avait disper-sée. Bousculé par des gens ivres de terreur, il ralentit le pas pour laisser passer le flot, puis tourna à gauche, dans une rue étroite, où il se trouva seul.

Il était stupéfait de cette fuite immédiate. Sa tâche était ac-complie : il pouvait à peine y croire. Il lutta contre un désir presque irrésistible de se coucher sur la chaussée et d’y dormir. Mais cette faiblesse, faite d’une demi-torpeur, se dissipa rapi-dement ; il hâta le pas et se dirigea vers un des quartiers les plus pauvres de la ville, à la recherche de Ziemianitch.

Ce Ziemianitch, comprit Razumov, était une sorte de demi-paysan, à qui la location de quelques traîneaux et de leurs atte-lages avait procuré une petite aisance. Haldin s’arrêta dans son récit, pour s’écrier :

« Ah, le garçon brillant, l’âme courageuse ! C’est le meilleur cocher de Pétersbourg… Ah ! voilà un homme ! »

Ziemianitch consentait à conduire une ou deux personnes, en toute sécurité, et à n’importe quel moment, jusqu’à la deu-xième ou troisième station d’une des lignes du Midi. Seulement on n’avait pas eu le temps de le prévenir la veille. On le trouvait, en général, dans un restaurant de bas-étage des faubourgs. C’est là que Haldin avait été le chercher, mais en vain ; l’homme était absent et on ne l’attendait pas avant le soir. Haldin avait repris sa marche à l’aventure.

Il vit ouverte devant sa course errante la porte d’un chantier de bois, et y pénétra pour échapper au vent qui balayait l’avenue glaciale. Sous la couche de neige, les grandes piles rectangulaires de bois coupé prenaient l’aspect de huttes de village. Le gardien du chantier qui trouva l’étudiant blotti entre deux de ces piles commença par lui parler d’un ton cordial. C’était un vieillard desséché qui portait l’un sur l’autre deux manteaux de soldat, en loques. Il avait une figure comique de vieux sorcier, entourée d’un mouchoir rouge crasseux qui passait sous son manteau et par-dessus ses oreilles. Mais sa bonne humeur fit place tout à coup à la maussaderie, et il se mit, sans rime ni raison, à pousser des cris furieux.

« N’allez-vous pas déguerpir d’ici, espèce de badaud ? On les connaît les ouvriers de votre espèce ! Un grand diable, jeune et vigoureux ! Il n’est même pas ivre !… Qu’est-ce que vous me voulez ? Vous ne me faites pas peur. Allez-vous-en, avec votre sale regard ! »

Haldin s’arrêta devant le siège de Razumov. La souplesse de son corps, et la blancheur du front au-dessus duquel les cheveux blonds montaient tout droit, lui donnaient un aspect d’audace fière.

« Il n’aimait pas mon regard », dit-il. « Alors… me voici… »

Razumov fit un effort pour parler avec calme.

« Mais, pardonnez-moi, Victor Victorovitch… Nous nous connaissons si peu… Je ne vois pas pourquoi vous… »

« La Confiance », fit Haldin.

Ce mot scella les lèvres de Razumov comme une main ap-pliquée sur sa bouche, malgré les arguments venus en foule à son esprit.

« Alors… vous voici », murmura-t-il entre ses dents.

L’autre ne perçut et ne soupçonna même pas le ton de co-lère.

« Oui, me voici. Et personne ne sait que je suis chez vous. Vous êtes le dernier homme que l’on puisse soupçonner, si je venais à être pris. Et c’est un avantage, n’est-ce pas ? D’ailleurs, en m’adressant à un esprit supérieur comme le vôtre, je puis bien avouer la vérité. Je me suis dit que vous… que vous n’avez personne qui tienne à vous, aucun lien, aucun être qui puisse pâtir de ma découverte dans votre logis. Il y a déjà assez de mai-sons russes en ruines ! Je ne vois pas non plus comment on pourrait jamais se douter de mon passage ici. Si l’on m’arrête, je saurai tenir ma langue, quoiqu’on veuille faire de moi », conclut-il d’un ton farouche.

Il se remit à marcher, tandis que Razumov restait assis, épouvanté.

« Vous avez pensé… » balbutia-t-il, écœuré d’indignation.

« Oui, Razumov. Oui, frère. Un jour vous nous aiderez dans notre œuvre. Vous me prenez maintenant pour un terroriste, un destructeur de tout ce qui existe. Mais dites-vous bien que ceux-là sont les vrais destructeurs, qui attentent à l’esprit de progrès et de vérité,… et non les vengeurs qui s’attaquent seulement aux persécuteurs même de la dignité humaine. Il faut des hommes comme moi pour faire de la place aux froids penseurs comme vous. Et ces hommes-là ont fait le sacrifice de leur vie… ce qui ne m’empêche pas cependant de désirer me sauver, si je le puis. Ce n’est pas ma vie que je veux mettre à l’abri, mais la puissance d’action qu’il y a encore en moi. Je ne vivrai pas dans l’oisiveté. Oh non ! Ne vous y trompez pas, Razumov ; les hommes comme moi sont rares. Et puis, un exemple comme celui-ci est plus ter-rible pour les oppresseurs quand son auteur disparaît sans laisser de traces. Ils restent tremblants, tapis dans leurs bureaux et leurs palais. Tout ce que je vous demande, c’est de m’aider à disparaître. Ce n’est pas bien difficile. Il vous suffira d’aller tout à l’heure voir Ziemianitch de ma part, à l’endroit où j’ai été moi-même ce matin. Vous lui direz simplement : « Celui que vous savez voudrait trouver un traîneau bien attelé à la hauteur du septième réverbère de gauche, à partir du haut de la rue Kara-belnaya. Soyez là à minuit et demie, et, s’il n’y avait personne à cette heure, que le traîneau descende deux ou trois maisons plus loin, pour revenir au même endroit dix minutes plus tard ! »

Razumov cherchait la raison qui l’avait empêché d’interrompre depuis longtemps ce flot de paroles pour dire à l’autre de s’en aller. Était-ce faiblesse, ou quoi ?

Il eut l’impression d’obéir à un instinct profond. Haldin devait avoir été vu. Il était inadmissible que personne n’eût re-marqué les traits et l’aspect général de l’homme qui avait lancé la seconde bombe. Haldin était facile à reconnaître, et l’on avait dû, sur l’heure, donner son signalement à des milliers de policiers. Chaque minute rendait le péril plus imminent, et renvoyé à sa course errante dans la rue, il ne pouvait manquer d’être arrêté bientôt.

La police saurait bien vite tout ce qui le concernait et écha-fauderait une conspiration dont la découverte supposée mettrait en grand péril tous les amis et connaissances du meurtrier. Des expressions inconsidérées, de petits faits innocents en soi, se-raient tenus pour autant de crimes. Razumov se rappelait cer-taines paroles qu’il avait prononcées, des discours entendus, des réunions inoffensives auxquelles il avait pris part ; un étudiant ne pouvait guère se tenir systématiquement à l’écart, sans devenir suspect à ses camarades.

Razumov se vit dans une forteresse, interrogé, tourmenté, maltraité peut-être, puis déporté par ordre de l’administration. Sa vie serait brisée, vide de tout espoir. Il se vit, – et c’est ce qu’il pouvait attendre de mieux, – menant, sous l’œil de la police, une existence misérable, dans quelque pauvre et lointaine ville de province, – sans amis pour subvenir à ses besoins ou tenter quelques démarches susceptibles d’adoucir son sort, sans aucune des connaissances qui venaient en aide aux autres. Les autres ! ils avaient des pères, des mères, des frères, des parents, des amis, prêts à remuer pour eux ciel et terre ; lui, il n’avait personne ! Les juges mêmes qui l’auraient condamné le matin, auraient oublié son existence avant la nuit.

Il vit sa jeunesse se faner dans la misère et le dénuement, ses forces s’en aller, son esprit devenir une chose vile. Il se vit, rasant les murs, misérable et râpé, et finissant par mourir seul, dans un taudis sordide, ou sur le lit ignoble d’un hôpital du Gouvernement.

Il frissonna, mais sentit descendre en lui le calme de l’amertume. Mieux valait en somme garder cet homme à l’abri des dangers de la rue, jusqu’au moment où il pourrait s’en aller avec quelque chance de salut. Oui, décidément, c’est ce qu’il y avait de mieux à faire. Razumov n’en sentait pas moins qu’un danger perpétuel planerait sur son existence solitaire. On pour-rait aussi longtemps que le criminel vivrait, lui reprocher les événements de ce soir, aussi longtemps que dureraient les insti-tutions présentes. Et ces institutions lui paraissaient, en ce mo-ment, raisonnables et indestructibles, aussi harmonieuses qu’était discordante et atroce la présence de cet homme. Il le haïssait cet homme ! Et il dit doucement :

« Oui, bien entendu ; j’irai là-bas. Vous me donnerez des instructions précises… et pour le reste… comptez sur moi. »

« Ah ! vous êtes un homme ! Calme, froid comme la glace ! Un vrai Anglais. D’où tenez-vous votre âme ? Il n’y a pas beau-coup d’hommes comme vous. Écoutez, frère. Les hommes comme moi ne laissent pas de postérité, mais leur âme n’est pas perdue. Il n’y a jamais d’âme tout à fait perdue. Elle travaille dans l’ombre ;… à quoi serviraient sans cela ses souffrances : le martyre, le sacrifice, la conviction, la foi ? Que deviendra mon âme lorsque je mourrai de la mort qui m’attend, bientôt, très tôt, peut-être ? Elle ne périra pas. Ne vous y trompez pas, Razumov ; ce n’est pas du meurtre ; c’est de la guerre… de la guerre ! Mon esprit animera des cœurs russes jusqu’au jour où le mensonge sera balayé du monde. La civilisation moderne est construite sur le mensonge, mais une vérité nouvelle sortira de la Russie. Ah ! vous ne dites rien ; vous êtes sceptique. Je respecte votre scepticisme philosophique, Razumov, mais ne touchez pas à l’âme, à l’âme russe qui vit en nous tous. Elle a un avenir, elle a une mission, je vous le dis ; aurais-je été amené sans cela à faire cette chose atroce… comme un boucher… au milieu de tous ces innocents… à jeter la mort… moi ! moi !… moi qui ne ferais pas de mal à une mouche ! »

« Pas si fort », fit rudement Razumov.

Haldin s’assit brusquement, et, appuyant sa tête sur ses bras croisés, éclata en sanglots. Il pleura longuement.

Le crépuscule s’était épaissi dans la chambre. Razumov écoutait les sanglots, immobile, perdu dans une stupeur sombre.

L’autre redressa la tête, et se releva, maîtrisant sa voix avec effort.

« Oui. Les hommes comme moi ne laissent pas de postéri-té », reprit-il, d’un ton plus calme. « Mais j’ai une sœur qui vit avec ma vieille mère. Grâce à Dieu, j’ai pu les décider à partir cette année pour l’étranger. Ce n’est pas une mauvaise petite fille que ma sœur. Il y a dans ses yeux plus de loyauté que dans ceux d’aucun être humain qui ait vécu sur cette terre. Elle se mariera bien, je l’espère. Elle aura des enfants, des fils peut-être. Regardez-moi : Mon père était un fonctionnaire provincial du Gouvernement et possédait aussi un petit domaine. C’était un bon serviteur de Dieu, un vrai Russe à sa manière. Il avait l’âme de l’obéissance. Mais je ne tiens pas de lui. Il paraît que je ressemble au frère aîné de ma mère, un officier, fusillé en 1828… sous Nicolas, vous savez. Ne vous ai-je pas dit que c’est la guerre… la guerre ? Mais Dieu de Justice ! C’est une exténuante besogne ! »

Razumov, de sa chaise où il était assis, la tête appuyée sur la main, éleva une voix qui paraissait sortir du fond d’un abîme.

« Vous croyez en Dieu, Haldin ? »

« Vous voici accroché à des mots qu’on laisse échapper. Qu’importe ! Quelles étaient donc les paroles de cet Anglais : « Il y a une âme dans les choses… » Le diable l’emporte ; je ne me souviens plus. Mais il disait vrai. Lorsque se lèvera le jour des penseurs tels que vous, n’oubliez pas ce qu’il y a de divin dans l’âme russe… et cela, c’est la résignation. Respectez-la, au moins, dans votre agitation intellectuelle, et ne laissez pas l’arrogance de votre sagesse intercepter le message qu’elle adresse au monde. Je vous parle maintenant comme un homme qui a une corde autour du cou. Pour qui me prenez-vous ? Pour un révolté ? Non, c’est vous, les penseurs, qui êtes les éternels révoltés. Moi je suis un résigné. Lorsque s’est imposée à moi la nécessité de cette lourde tâche, et que j’ai compris qu’il fallait l’accomplir, qu’ai-je fait ? Ai-je exulté, ai-je été fier de mes projets… en ai-je pesé la valeur et les conséquences ? Non ! je me suis résigné ! J’ai pensé : « Que la volonté de Dieu soit faite ! »

Il se jeta tout de son long sur le lit de Razumov, et appuyant sur ses yeux le dos de ses mains, il resta parfaitement immobile et silencieux. On n’entendait même pas le bruit de sa respiration. La paix morte de la chambre resta absolue, jusqu’au moment où, dans l’ombre, s’éleva la voix morne de Razumov :

« Haldin »

« Oui », fit l’autre, sans bouger, dans l’obscurité dense qui le rendait maintenant invisible.

« N’est-il pas temps pour moi de partir ? »

« Oui, frère. » La voix de Haldin résonnait comme s’il eut parlé dans un rêve, au-dessus du lit où il restait immobile, dans l’ombre. « L’heure est venue de tenter la destinée ».

Il s’arrêta, puis donna à Razumov quelques instructions, avec la voix calme et impersonnelle d’un sujet endormi. Razumov se préparait, sans un mot de réponse. Comme il quittait la chambre, la voix s’éleva du lit, à nouveau :

« Dieu soit avec toi, âme silencieuse ».

Sorti sur le palier, avec précaution, Razumov ferma la porte et mit la clef dans sa poche.

II

On croirait les paroles et les événements de cette soirée gravés à l’aide d’un instrument d’acier dans le cerveau de M. Razumov, pour qu’il ait pu, plusieurs mois après, en écrire le récit avec tant de détails et tant de précision.

Il note avec plus de minutie et d’abondance encore, les pensées qui l’assaillirent une fois dans la rue. Elles affluèrent sans doute avec une force nouvelle, pour n’être plus contenues par la présence d’Haldin, la conscience terrifiante d’un grand crime et la puissance stupéfiante d’un fanatisme exalté. En par-courant les pages du journal de M. Razumov, je dois avouer ce-pendant que l’expression « afflux de pensées » n’est pas une image heureuse.

La description exacte, la réplique fidèle de l’état de ses sen-timents seraient rendues par ces mots : « Un tumulte de pen-sées ». Non que ces pensées fussent nombreuses ; elles étaient, comme celles de la plupart des êtres humains, simples et en petit nombre,… mais il serait impossible de donner ici une idée de leurs répétitions, de leurs exclamations, qui se poursuivaient en un tourbillon lassant et sans fin… – car la course était longue.

Si le lecteur d’Occident les trouve choquantes ou mal ap-propriées, voire nettement impropres à la situation, il devra peut-être s’en prendre d’abord à la maladresse de mon récit. Mais je lui ferai observer aussi qu’il ne s’agit pas, dans cette histoire, de notre Europe Occidentale.

Il est possible que les nations aient imposé une forme à leurs gouvernements, mais les gouvernements les ont, en retour, payées de la même monnaie. Il est absurde de supposer un jeune Anglais dans la situation de M. Razumov. Ce serait donc une entreprise vaine que d’imaginer ses pensées en semblable occurrence. La seule conjecture plausible que l’on puisse hasar-der, c’est, qu’en face d’une telle crise, il ne penserait pas comme M. Razumov. Il n’aurait pas comme lui, l’expérience héréditaire et personnelle des moyens employés par une autocratie histo-rique, pour la répression des idées, la sauvegarde de son pouvoir et la protection de sa propre existence. Seule une imagination fantaisiste pourrait lui faire concevoir la possibilité d’une arrestation et d’un emprisonnement arbitraires, mais il lui fau-drait des idées délirantes (et serait-ce encore suffisant) pour en-visager le knout comme moyen pratique d’interrogatoire ou de punition.

Ce n’est là qu’un exemple brutal et palpable des conditions si différentes de notre pensée d’Occidentaux. Je ne saurais dire si l’idée vint à Razumov de cette menace précise, mais sans doute faisait-elle inconsciemment partie de l’ensemble de terreurs et d’épouvantes, suscitées par la crise. Razumov, nous l’avons vu, connaissait des moyens plus subtils dont sait user un gouvernement despotique pour détruire la vie d’un individu. La moindre des calamités qui le menaçaient, la simple expulsion de l’Université et l’impossibilité de poursuivre nulle part ses études, brisaient net l’existence d’un jeune homme qui attendait du seul développement de ses dons naturels une place dans le monde. En sa qualité de Russe, être impliqué dans une conspiration, c’était, pour lui, sombrer dans les bas-fonds de la société, parmi les désespérés et les miséreux, oiseaux de nuit de la ville.

Ajoutez à cela, pour concevoir les pensées de Razumov, ses conditions spéciales de famille, ou plutôt l’absence totale de fa-mille dont il souffrait, souvenir cuisant rappelé de façon parti-culièrement brutale par les paroles de ce fatal Haldin.

« Est-ce parce que je n’ai pas de parents qu’on doit encore m’enlever tout le reste ? » pensait-il.

Il se raidit, en un effort nouveau pour continuer sa route. Des traîneaux glissaient sur la chaussée au son de leurs grelots, apparitions fantastiques qui se détachaient dans la nuit noire, au milieu d’un halo de blancheur frémissante.

« Car c’est un crime », se disait-il. « Un meurtre est un meurtre. Bien qu’à vrai dire, des institutions libérales… »

Une sensation de nausée l’arrêta. « Il faut que je sois cou-rageux », s’exhorta-t-il. Toute sa force avait disparu, comme si on la lui avait prise, d’un geste. Mais un puissant effort de volonté lui fit surmonter cette défaillance ; il avait peur de s’évanouir dans la rue et d’être ramassé par la police avec la clef de sa chambre dans la poche. Chez lui, on trouverait Haldin, et alors vraiment, tout serait fini.

C’est, chose assez singulière, cette crainte même qui paraît l’avoir soutenu jusqu’au bout. Les rares passants surgissaient brusquement devant lui, tout noirs parmi les flocons de neige, et s’évanouissaient aussitôt, sans bruit de pas.

Razumov se trouvait dans un quartier misérable ; il aperçut sous la lumière d’un réverbère une vieille femme à laquelle des châles en loques donnaient un aspect de mendiante en fin de journée. Elle marchait paresseusement dans le brouillard, comme si nul foyer ne l’avait attendue, et serrait sous le bras à la façon d’un trésor inestimable, une miche ronde de pain noir. Razumov détourna les yeux, jaloux de la paix de cet esprit et de la sérénité de cette destinée.

On s’étonne, à lire le journal de M. Razumov, qu’il ait pu continuer sa marche au long des rues interminables, sur des trottoirs que la neige bloquait peu à peu. C’est la pensée de Hal-din enfermé dans sa chambre, et le désir éperdu d’en finir avec lui, qui le poussaient. Il n’y avait, dans ses efforts, aucun motif de raison. Aussi, lorsqu’en arrivant au misérable restaurant, il apprit l’absence de Ziemianitch, l’homme aux chevaux, resta-t-il muet de stupeur.

Le garçon, jeune homme aux cheveux en désordre, vêtu d’une blouse rose et de bottes goudronnées cria, avec un rica-nement stupide qui découvrait ses gencives pâles, qu’au début de l’après-midi, Ziemianitch après s’être rempli la panse, était parti avec une bouteille sous chaque bras « sans doute pour se donner du cœur en compagnie de ses chevaux », ajouta-t-il.

Le tenancier du taudis, petit homme osseux dont le caftan de drap sale tombait sur les talons, se tenait tout près, les mains passées dans la ceinture, et hochait la tête en signe d’affirmation.

Les vapeurs d’alcool, le relent graisseux des mets rances saisirent Razumov à la gorge. Il frappa la table de son poing fermé, et cria violemment :

« Vous mentez ».

Des faces sordides se tournaient vers lui. Un vagabond lo-queteux, aux yeux doux, qui buvait son thé à la table voisine, s’en alla plus loin. Un murmure d’étonnement monta, souligné d’inquiétude. Un rire s’éleva aussi, en même temps qu’une ex-clamation railleuse : « Voyons ! Voyons ! » Le garçon regardait autour de lui, prenant les assistants à témoins.

« Ce Monsieur ne veut pas croire que Ziemianitch est saoul ! »

D’un coin éloigné, un être innommable, horrible et hirsute, dont la face noire ressemblait à un museau d’ours, grogna ra-geusement, d’une voix rauque :

« Sacré conducteur de voleurs ! Est-ce que nous avons be-soin de ses clients ? Nous sommes tous d’honnêtes gens ici ! »

Razumov se mordait les lèvres jusqu’au sang, et se contenait pour ne pas éclater en imprécations, mais en entendant à son oreille le murmure du gargotier : « Venez, petit père », il le suivit dans un trou minuscule situé derrière le comptoir de bois, et d’où sortait un bruit d’éclaboussures. Une créature mouillée, crottée et frissonnante, sorte d’épouvantail sans sexe, se penchait au-dessus d’un cuveau de bois, où elle lavait des verres à la lueur d’une chandelle.

« Oui, petit père », fit d’un ton larmoyant l’homme au long caftan. Il avait une petite figure bonne et rusée, semée d’une maigre barbe grisâtre. Tout en essayant d’allumer une lanterne de fer-blanc qu’il serrait contre sa poitrine, il bavardait sans trêve.

Il montrerait Ziemianitch au Monsieur, pour lui prouver qu’il ne disait pas de mensonges. Et il le lui montrerait ivre. La femme du cocher s’était enfuie, paraît-il, la veille au soir. « Et la vieille sorcière que c’était ! Maigre ! Pfui ! » Il cracha. Elles fi-laient toutes de chez ce cocher du diable !… Il avait soixante ans pourtant… Mais il ne pouvait jamais s’y faire. « À chacun, n’est-ce pas, ses peines selon son cœur… et Ziemianitch a toujours été un vieux fou. Alors, il se jetait sur la boisson. Qu’est-ce qui pourrait vivre dans notre pays sans la boisson ? Ah, c’est un vrai Russe, le petit cochon !… Veuillez me suivre. »

Sur un épais tapis de neige, Razumov traversa une cour en-tourée de hauts murs aux fenêtres innombrables. Çà et là brillait confusément, dans la masse d’ombre carrée, un lumignon jau-nâtre. La maison ne formait qu’un immense taudis, une ruche de vermine humaine, formidable repaire de miséreux sur lesquels planaient la famine et le désespoir.

Dans un coin de la cour, le terrain s’inclinait en pente rude, et guidé par la lanterne, Razumov s’engagea par une petite porte, dans un sous-sol allongé, sorte de boyau souterrain et sordide. Vers le fond du caveau, trois petits chevaux au poil broussailleux, attachés à des anneaux, groupaient leurs têtes. Immobiles et sombres sous la lueur confuse de la lanterne, ils devaient constituer le fameux attelage convoité par Haldin. Razumov scrutait anxieusement l’ombre, tandis que son guide fouillait la paille du bout du pied.

« Le voici. Ah le petit pigeon. Un vrai Russe ! » « Pas de peines de cœur pour moi », qu’il dit : « Apportez-moi la bouteille et enlevez-moi ce sale gobelet ! Ah ! Ah ! Ah ! voilà l’homme ! »

Il élevait sa lanterne au-dessus du corps allongé d’un indi-vidu manifestement habillé pour une sortie. La tête se perdait dans un capuchon de drap, et d’un tas de paille émergeait une paire de pieds chaussés d’énormes bottes.

« Toujours prêt à conduire tout le monde », poursuivait l’homme au caftan. « Un vrai cocher russe ! Saint ou diable, nuit ou jour, c’est tout un pour Ziemianitch quand son cœur est libre de chagrins. Je ne vous demande pas qui vous êtes, mais où vous voulez aller ! qu’il dit. Il conduirait Satan à son domicile, et reviendrait en chantant pour ses chevaux. Il en a conduit plus d’un qui fait aujourd’hui sonner ses chaînes dans les mines de Nertchinsk. »

Razumov frissonna.

« Appelez-le ; réveillez-le », fit-il d’une voix trouble.

L’autre posa sa lanterne sur le sol, et recula d’un pas pour lancer un coup de pied dans le corps inanimé. Le dormeur fré-mit, mais ne bougea pas. Au troisième coup de pied, il grogna, mais resta toujours inerte.

Le gargotier n’insista pas,… et avec un profond soupir :

« Vous voyez vous-même ce qu’il en est. Nous avons fait notre possible pour vous. »

Il reprit sa lanterne. Des ombres noires dansaient dans le cercle de lumière. Une fureur terrible, l’aveugle et instinctive rage de la conservation, saisit Razumov.

« Ah la sale bête », gronda-t-il d’une voix furieuse qui faisait sauter et trembler la flamme de la lanterne. « Je te réveillerai ! Donnez-moi… Donnez-moi… »

Il chercha autour de lui, les yeux égarés, et saisissant le manche d’une fourche d’écurie, il se mit, avec des cris inarticulés, à frapper le corps inerte. Puis ces cris cessèrent, tandis que les coups continuaient à pleuvoir, dans l’ombre silencieuse de l’écurie souterraine. Razumov rossait Ziemianitch avec une fu-reur inlassable, à grandes volées de coups retentissants.

Mais seul il s’agitait, en mouvements violents ; ni l’homme ni les ombres du mur ne bougeaient. Et l’on n’entendait que le bruit des coups ; c’était une scène lugubre.

Tout à coup, il y eut un craquement sec ; le manche se brisa, et son extrémité vola dans l’ombre, au delà du cercle de lumière. En même temps, Ziemianitch se redressa. Razumov resta immobile, rigide comme l’homme à la lanterne, mais sa poitrine se soulevait, comme si elle allait éclater.

Une sensation obscure de douleur avait dû finir par pénétrer les ténèbres de l’ivresse consolante appesanties sur « la brillante âme russe », objet de l’admiration enthousiaste de Haldin. Mais Ziemianitch ne voyait évidemment rien. Ses yeux clignèrent, tout blancs dans l’ombre, une fois…, deux fois…, puis toute lueur s’en effaça. Pendant un instant, les paupières closes, il resta assis sur la paille, avec un air étrange de méditation lasse, puis il se laissa couler sur le côté… sans un bruit. Seule la paille eut un petit craquement. Razumov regardait, les yeux fous, la respiration haletante ; après une seconde ou deux, il entendit un léger ronflement.

Alors, jetant au loin le fragment du manche resté dans sa main, il partit à grandes enjambées, sans regarder derrière lui.

À peine avait-il fait cinquante pas dans la rue, la tête vide, qu’il s’enfonça dans un monceau de neige où il se trouva bientôt engagé jusqu’aux genoux.

Cet incident lui fit retrouver ses sens, et il vit, en regardant autour de lui qu’il s’était trompé de côté. Il revint sur ses pas, mais cette fois à une allure plus modérée. En repassant devant la maison qu’il venait de quitter, il tendit le poing vers ce sombre refuge de la misère et de l’abjection, dont la masse sinistre se détachait sur la blancheur du sol et paraissait couver le crime. Il laissa retomber son bras avec découragement.

Le total abandon de Ziemianitch au chagrin et à l’ivresse, source de toutes consolations, l’avait confondu. C’était bien là le peuple ! Un vrai Russe ! Razumov se sentait heureux d’avoir battu la brute, « l’âme brillante » louée par Haldin ! Le voilà bien le peuple ; les voilà bien les enthousiastes ! Entre ces deux folies, tout était fini pour Razumov, victime de l’ivresse du paysan incapable d’agir et de l’ivresse d’un idéaliste rêveur, incapable de voir la raison des choses et le vrai caractère des hommes ! C’était une sorte d’enfantillage terrible ! Mais aux enfants on donnait des maîtres ! « Ah le bâton, le bâton… la main rude », pensait Razumov avec un désir ardent de coups distribués et de destruction.

Il était satisfait d’avoir rossé l’ivrogne. L’effort physique avait fait courir dans son corps une chaleur vivifiante. Le tumulte de son esprit s’était apaisé, comme si son accès de violence en avait éteint la fièvre. Il ne sentait plus en lui, à côté du sentiment persistant d’un danger terrible, qu’une haine froide et irrésistible.

Il ralentissait le pas de minute en minute, et si l’on songe à l’hôte qui l’attendait dans sa chambre, on conçoit les raisons de son peu d’empressement. Cet homme chez lui c’était une maladie subtile, une infection pestilentielle qui, si elle ne lui coûtait pas la vie, en retrancherait tout ce qui la rend digne d’être vécue, et changerait pour lui la terre en un véritable enfer.

Que faisait-il, l’autre, maintenant ? Restait-il toujours al-longé comme un cadavre, le dos des mains sur les yeux ? Razu-mov eut une vision morbide du corps couché sur le lit, la tête creusant l’oreiller,… les jambes dans les hautes bottes, les pieds en l’air… Et, emporté par un élan de haine, il se dit : « Je le tuerai en rentrant ». Mais il savait bien que ce serait là un geste inutile ; le cadavre pendu à son cou serait presque aussi compromettant que l’homme vivant. Il aurait fallu pouvoir l’anéantir totalement… et c’était chose impossible. Alors, n’avait-il plus qu’à se tuer pour sortir de cette impasse ?

Mais il y avait trop de haine dans le désespoir de Razumov pour lui permettre d’accepter une telle solution.

Et pourtant, c’était du désespoir qu’il sentait en lui, à l’idée de devoir vivre, à côté de Haldin, des jours sans nombre, de res-sentir des alarmes mortelles, au moindre bruit. Peut-être, en apprenant que « l’âme brillante » de Ziemianitch avait sombré dans les fumées de l’ivresse, l’homme emporterait-il autre part son infernale résignation ! Mais ce n’était guère probable.

« On m’écrase », se disait Razumov, « et je n’ai même pas la ressource de la fuite ! » D’autres possédaient quelque part un coin de terre, une petite maison de province, où ils pouvaient porter leurs chagrins. Un refuge matériel ! Lui, n’avait rien, pas même un refuge moral, le refuge des confidences. À qui pourrait-il aller conter son histoire, dans l’immense pays ?

Razumov frappa du pied, et sous le tapis doux de la neige, il sentit le sol dur de la Russie, le sol froid, inanimé, inerte, comme le visage morose et tragique d’un cadavre de mère caché sous un linceul ;… sa patrie… sa patrie à lui, sans un foyer, sans un cœur !…

Il leva les yeux et resta stupéfait. La neige avait cessé de tomber, et le ciel noir des hivers du Nord, éclairci comme par miracle, étincelait au-dessus de sa tête de la splendeur des étoiles allumées. C’était un dais adapté à la pureté resplendissante de la neige.

Razumov ressentit une impression presque physique des espaces sans limite et des millions sans fin…

Et il y répondit avec l’aptitude d’un Russe, à qui vient en naissant la notion des nombres et de l’espace. Sous l’immensité somptueuse du ciel, la neige couvrait les forêts sans fin, les ri-vières gelées, les plaines immenses, effaçait les traces des che-mins et les accidents du sol, nivelait tout sous sa blancheur uni-forme et faisait de la terre une formidable page blanche, offerte au récit d’une inconcevable histoire. Elle recouvrait le sol mort, la vie d’êtres sans nombre comme Ziemianitch, et la poignée d’agitateurs, meurtriers imbéciles du genre de cet Haldin.

Il y avait, dans cette terre, une sorte d’inertie sacrée, pour laquelle Razumov se sentait pénétré de respect : « N’y touchez pas », semblait crier en lui une voix ; « N’attentez pas à cette ga-rantie de durée, de sécurité… » C’était le lent travail poursuivi par la destinée, l’œuvre de paix qui n’avait rien à voir avec la légèreté passionnée des révolutions et leurs impulsions changeantes. Ce qu’il fallait, ce n’étaient pas les aspirations contradictoires d’un peuple, mais une volonté forte et unique, ce n’était pas le tumulte confus de voix innombrables, mais un homme, un homme fort et seul !…

Razumov était mûr pour la vraie conversion ; il en sentait l’approche et restait fasciné devant sa logique toute puissante. Car une suite de pensées n’est jamais illogique. L’illogisme tient aux nécessités profondes de l’existence, à nos terreurs secrètes et à nos ambitions mal avouées, à notre foi en nous, à laquelle se mêle une secrète méfiance de nous-mêmes, à l’espoir que nous caressons et à l’appréhension des jours incertains.

En Russie, dans la patrie des idées sans corps et des aspira-tions vaines, bien des esprits solides ont fini par renoncer aux conflits stériles et sans fin, pour se tourner vers la seule grande tradition historique du pays. Ils ont demandé à l’autocratie la paix de leur conscience de patriotes, comme un incrédule, touché un jour par la grâce, demande à la foi de ses pères, la douceur du repos moral. Ainsi que d’autres Russes avant lui, Razumov sentait, à l’issue de sa lutte avec lui-même, la grâce le toucher au front.