6,99 €

Mehr erfahren.

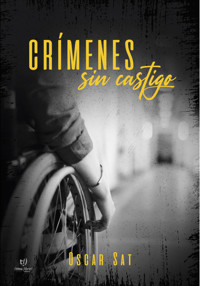

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

En una ciudad con viñedos cercana a la cordillera, la población prejuiciosa y conservadora rechaza y envidia la belleza de una mujer. Mientras tanto, se investiga el caso de la muerte de su marido. Ella está ligada a París y tiene un romance con un médico casado. Sus vinculaciones con colaboracionistas franceses y las relaciones con alemanes hacen un entramado difícil de resolver, no solo en Argentina sino también en Europa. El juicio por el crimen demuestra la necesidad de la justicia por encontrar un culpable, en el marco de las raras circunstancias en esa época de posguerra. Esta novela policial está basada en hechos reales. ¿La búsqueda de un culpable llevará a la condena de alguien inocente?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Sat, Oscar

Soy inocente / Oscar Sat. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2020.

184 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-547-1

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Policiales. 3. Novelas de Misterio. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución

por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2020. Sat, Oscar

© 2020. Tinta Libre Ediciones

A Ramiro, Luciano y Marcelo.

Agradezco, además, a las personas que generosamentecolaboraron conmigo. Y a las que me dieron elementos y opiniones desinteresadas sobre los hechos que se narran en la novela.

SOY INOCENTE

1

La ruta bordeada de grandes carolinos fue testigo de una caravana formada por cuatro automóviles de color negro que levantaron una polvareda en su recorrido. Habían salido del Hotel Las Delicias, ubicado en el centro de la ciudad de Los Nogales, y se dirigían rumbo al norte por la ruta que pasaba frente al cementerio. Allí comenzaban a verse frondosos frutales y viñedos, un paisaje muy colorido en esa primavera de 1960.

Rodearon los muros de la necrópolis. Sobre su frontispicio de estilo clásico, sostenido por cuatro columnas, se elevaba una pesada cruz de piedra. Todo relucía iluminado por la luz del sol: el verde de los árboles, los muros blanquísimos —era irónico pensar que tanta pulcritud cubría a los muertos del pueblo—, el cielo celeste sin una nube.

A ambos lados de la ruta desfilaban hileras de viñedos y árboles frutales; cada tanto se veían casas blancas, con su infaltable horno de barro que humeaba por la chimenea. Las mujeres paradas frente a la puerta sacaban o introducían pan casero y empanadas; en otros, los hombres exhibían dorados lechones. Cada campo estaba constituido por parcelas de cinco o diez hectáreas, trabajadas por sus propios dueños junto a sus familias. Además de cultivar la finca —en gran parte dedicada a la vid—, criaban cerdos, gallinas y conejos, atendían sus quintas donde sembraban y cosechaban sus propias verduras y cocinaban el pan, la carne y cuidaban animales. No era la campiña francesa, pero se parecía mucho, con la particularidad que le habían dado los inmigrantes españoles e italianos, cuyos descendientes la ocupaban y hacían producir. La frondosidad y verdor de los árboles, sumados a la placidez que se podía percibir en los alrededores, transmitían la sensación de que allí se llevaba una vida sana y tranquila.

La comitiva tardó apenas una hora en llegar a la finca de don Gino Corradi, un italiano que había llegado a la zona luego de la Primera Guerra Mundial. Con su esfuerzo y el de sus siete hijos, había amasado una fortuna, compuesta por varias fincas en distintos lugares de la región y una bodega cerca de la ciudad.

Don Gino, hábil también en los negocios, había conseguido en Buenos Aires, por intermedio de quienes le compraban el vino que elaboraba, un matrimonio interesado en adquirir la finca de 30 hectáreas de viñedos y frutales. Los compradores eran un matrimonio francés: François Labour, de aproximadamente 55 de años, y su esposa Caroline, una elegante y hermosa mujer quince años menor que su marido. Los visitantes quedaron maravillados, no tanto con la finca, sino con la casa principal. En realidad, el término “casa” no le hacía justicia. Era más bien una enorme casona, de estilo italiano, una auténtica Villa anclada en medio de un parque bien cuidado y con la imponente cordillera de los Andes como telón de fondo.

Los vehículos recorrieron lentamente los cien metros que separaban la casa de la ruta. Los nuevos dueños pudieron apreciar el frente color cemento, presidido por unas escalinatas de mármol y balaustradas moldeadas en piedra. La puerta principal, de doble hoja, estaba custodiada por dos fuertes columnas y grandes ventanales de madera lustrada. Las telas mosquiteras impedían la entrada de insectos cuando estaban abiertas; la lenta brisa movía las cortinas de voile, que dejaban entrever unos interiores frescos e iluminados.

La casa era realmente hermosa; había sido construida por el mismo don Gino, nostálgico de su toscana natal, y contaba con un amplio salón, seis habitaciones en el primer piso, cuatro baños —dos en la planta baja y dos en la planta alta— y una espaciosa cocina, con una despensa al costado de la misma.

A unos metros, se ubicaban la vivienda de los caseros —también blanca y con el infaltable horno de barro detrás de la misma—, un establo que albergaba tres caballos mansos y un galpón al fondo para el pasto y el maíz. Del otro lado, y antes de llegar a la casa, se ubicaba un galpón grande con techo de tejas a dos aguas, donde se guardaban las maquinarias, los autos y un tractor. En el medio del parque, rodeada de prolijos cercos de ligustros y unida a la casa por una breve senda, se encontraba la piscina. Era enorme y contaba con sillones de metal, reposeras y un pequeño toldo.

Estaba todo impecable, cada reposera silla y mesa de jardín en su lugar. Don Gino el día anterior le había informado a doña María, la casera, que iba con gente a visitar la finca. Le pidió que con Abel tuvieran el parque, la piscina y la casa impecables. Conocía a los compradores y sabía que esa primera impresión sería fundamental.

—Como usted diga, don Gino —lo tranquilizó doña María—. Todo va a estar en orden.

—¡Ah! Y también prepare unas empanadas y unos sándwiches de jamón y queso con pan casero.

—¿A qué hora vendrán?

—A eso de las doce.

Todas las instalaciones fueron recorridas por don Gino y su chofer, que habían llegado en el primer automóvil, y el matrimonio Labour que lo habían hecho en el tercer automóvil. Los ocupantes de los otros dos autos —el segundo y el cuarto—, eran cinco hombres rubios y corpulentos, vestidos con trajes oscurosy que, por su presencia y gestos, parecían ser militares o custodios, pero que no se movieron en ningún momento del lado de los vehículos.

Doña María había preparado una mesa en el parque, al lado de la pileta, donde luego de la recorrida, sirvió unas empanadas con vino de la bodega de don Gino. Todos los visitantes se acercaron y degustaron las empanadas, el jamón, el queso, el pan casero y el vino. Hasta “los hombres de negro”, como los bautizó Abel, participaron del convite, sin embargo, no aceptaron sentarse y se mantuvieron de pie.

Estos, luego de comer algo, saludaron y se retiraron. François los acompañó hasta los autos y allí se despidieron con un abrazo cada uno y un saludo marcial. Tenían un largo camino que recorrer para volver a Bariloche, eso justificaba la brevedad de su estadía.

Don Gino, charlaba contando anécdotas graciosas, en general dirigiendo su mirada a Caroline, que no dejaba de sonreír y que, sin lugar a dudas, despertaba la admiración de todos por su extrema belleza: rubia, de ojos verdes, esbelta y elegantísima.

Cerca del mediodía, la comitiva regresó a la ciudad. Pero, antes de partir, don Gino se acercó a María, le agradeció y le dio una propina que la mujer recibió agradecida.

El negocio estaba cerrado, François y Caroline eran los nuevos dueños de la finca Las Glicinas, como denominaron a su propiedad. A los dos días, François y Caroline se instalaron en la casa, con varios baúles que hicieron traer de la ciudad, pero que, evidentemente, venían desde de Buenos Aires. Don Gino apareció en la finca y presentó a los empleados: Abel, un joven de 21 años que había terminado hacía unos días el servicio militar, don José —el capataz— y su esposa, y doña María, que vivía sola en la casa de los caseros y era quien oficiaba de mucama y cocinera.

François fue saludando a cada uno, mirándolos fijamente, de forma tal que quedaron intimidados por la frialdad de sus ojos grises. Todos notaron que se detuvo particularmente en don José, a quien le llamaban “El cheuto”, por haber nacido con un labio leporino; eso pareció llamar la atención de François.

Caroline sonreía y dirigiéndose a Doña María le preguntó:

—María, ¿qué cocina generalmente?

—De todo un poco, señora, lo que usted me pida.

—No, vamos a cocinar juntas así aprendo y le enseño a hacer algunas comidas francesas.

María sonrió y movió la cabeza en signo de aceptación, le había gustado la propuesta.

—¿Quién se encarga de las compras?

—Don José, pero yo le digo lo que tiene que comprar.

Al día siguiente Caroline recorrió el parque y se adentró en una parte de los extensos viñedos. Observó con detenimiento las hileras perfectas, las espalderas que sostenían las vides, los racimos apenas despuntados, los surcos por donde corría el agua de riego. Levantó la vista hacia Los Andes: desde las cumbres nevadas de la cordillera parecía descender un aire puro, apenas nacido, como si aquí se pudiera aprender a respirar nuevamente. Volvió a la casa y ordenó a Abel que limpiara la pileta y la llenara con agua limpia. Luego del almuerzo, François y Caroline salieron en su auto descapotable a recorrer —según dijo Caroline— los alrededores.

Nadie en la finca se imaginó la tragedia que sucedería un año después.

2

Había llegado el mes de noviembre, el de los 30 grados por la tarde, de los 20 a la noche, el de la brisa fresca que entraba por los ventanales de la casa, del aroma de los árboles del parque, de los picos de la Cordillera que se veían al oeste de la finca, de los diferentes pajaritos de colores que sobrevolaban la piscina para tomar agua y se posaban en los árboles o sobre el césped, donde picoteaban en búsqueda de insectos.

Caroline había ordenado a Abel que mantuviera limpia la piscina, a pesar de que al parecer no le gustaba el sol, ya que se cubría con una capelina grande, mientras paseaba entre los árboles del parque. Cuando comenzó el calor a fines de noviembre, se la vio por primera vez en bikini, mostrando un cuerpo escultural, lo que llevó a Abel a dedicarse casi permanentemente al cuidado de los rosales que servían de cerco al parque y a la pileta, quizás porque ahí podía deleitarse mirando discretamente a su patrona.

Caroline hacia ejercicio caminando con largos pasos alrededor de la pileta, recorriendo quizás un kilómetro, para luego arrojarse al agua, hacer unos diez largos y volver a caminar. Repetía tres veces esta rutina, que hacía con sus piernas torneadas, fuertes y doradas por el sol. Era una verdadera diosa, pensaban Abel y José, que miraban cuando tenían oportunidad a Caroline.

François también comenzó a pasar largo tiempo en las reposeras de la piscina, con un bañador de color negro y un sombrero panameño blanco. Llamaba la atención que dejara siempre al costado de la reposera mientras leía un libro, una pistola. Don José y Abel no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de pistola era y, aunque el muchacho era el más entendido en armas ya que acababa de terminar el servicio militar, no lograban distinguir si era una Luger o una Beretta.

A los pocos días, pudieron observar que, mientras Caroline hacía unos largos en la pileta, François alimentaba con unos maíces a las palomas que se acercaban al parque. Era un ritual que lo hacía parecer más humano, de carne y hueso, con atisbos de sentimientos porque siempre parecía distante y frío; solo daba órdenes, sin pedir nunca “por favor”.

—María traiga algo fresco, aunque sea agua —ordenaba sin siquiera mirar a quien se dirigía.

María prácticamente corría a traerle agua con hielo en una jarra y dos vasos.

—Aquí tiene, señor. ¿Algo más, señor?

Por toda respuesta, hacía un gesto con la cara y con las manos para demostrar su negativa.

De ahí que su atención por las palomas lo humanizaba. Parecía que le agradaban, las observaba con detenimiento mientras les tiraba el alimento; cuando se encontraba rodeado de ellas, fijaba su vista sobre la que más sobresalía y luego las espantaba con el sombrero, mientras en la otra mano sostenía su pistola.

Grande fue la sorpresa de los empleados cuando un día se sintió una detonación y Abel vio como caía una paloma, atravesada por una bala disparada por François. Ahí Abel se dio cuenta de que François tenía una puntería admirable.

Abel comentó a María y a José lo que había visto:

—El patrón estaba dando de comer a las palomas, las espantó y cuando estaban en el aire, apuntó con su pistola y le pegó un tiro a la más grande, que cayó en medio del parque. Y después me dijo: “Saque la paloma y entiérrela”.

María no salía de su asombro.

—No se puede esperar otra cosa de este hombre.

—Está loco —musitó don José.

La crueldad del señor François y la indiferencia de Caroline por los demás se hicieron evidentes cuando, una tarde, luego de almorzar en el parque, mientras Caroline nadaba, François caminaba con la pistola en su mano apuntando al piso. Era evidente que buscaba las palomas, pero estas se habían alejado y no volvían al lugar cuando observaban gente cerca. Los tiros no solo habían alejado a las palomas sino a todos los pajaritos que alegraban el parque, solo aparecían cuando notaban que no había nadie en la piscina. François se sentó en uno de los sillones de hierro bajo el toldo y comenzó a leer un libro, Abel seguía arreglando los rosales, Caroline dormía en una reposera que había colocado a la sombra de un sauce cerca de la pileta.

Los ladridos de los perros despertaron a Caroline e hicieron que François dejara el libro y tomara su pistola. Era un vecino que pasaba con un carro tirado por un caballo y varios perros que lo seguían, lo que hicieron que los de la finca salieran a ladrarles. Cuando todo se calmó, Renguito, el perro mimado de doña María, se quedó merodeando por la tranquera; era blanco con manchas negras, había nacido con una pata trasera más corta, lo que lo obligaba a renguear, de ahí su apodo. Era de muy buen carácter, cariñoso y, sobre todo, muy guardián. Era el perro más querido por todos los empleados de la finca, nunca salía de los alrededores de la casa patronal y comía separado de los otros lo que le preparaba doña María diariamente. Cuando algún empleado trabajaba en los galpones o en el parque, él lo acompañaba como si lo estuviese vigilando.

Ese día, François estaba con su pistola a unos setenta metros o más de Renguito y, en un momento, Abel notó que lo apuntaba, pero imaginó que lo hacía como práctica, nunca imaginó que le dispararía, hasta que sintió el tiro y vio que el cachorro daba un salto y caía duro al suelo. Corrió sin pensar hasta donde había quedado Renguito y vio que la bala le había destrozado la cabeza, en ese momento se le escaparon unas lágrimas. François se acercó y le ordenó que lo enterrara en la finca, agregando algo así como que era “un animal defectuoso, que arruinaba la raza”.

Abel enterró a Renguito en la finca como le había indicado François. Le quedaba la tarea más penosa: avisarle a doña María.

—El patrón le pegó un tiro a Renguito— dijo con un nudo en la garganta.

Ella se quedó en silencio. Se alejó de la ventana y apoyó las manos sobre la rústica mesa de roble que se encontraba en el centro de la cocina. Como si hablara consigo misma, murmuró:

—Ese hombre está loco, es un monstruo. No se lo voy a perdonar nunca—. Y mirando a Abel preguntó: —¿Dónde está mi perrito?

—Lo enterré en la finca.

Desde ese día, Abel y doña María evitaban por todos los medios posibles acercarse a François. Pero ni él ni Caroline le dieron importancia al hecho, ajenos a los comentarios críticos de empleados y vecinos de la finca quienes comentaban la muerte de Renguito como una crueldad de François que no terminaban de entender.

A partir de ese hecho, la fama de gente rara del matrimonio Labour corrió por la zona, todos comentaban cómo François había matado a Renguito, a sangre fría, sin importarle nada ni a él ni a su esposa.

Cuando Caroline salía a pasear por la ruta acompañada por otras personas, las mujeres se retiraban a sus casas y la miraban por las ventanas. Los hombres aparentaban concentrarse en el trabajo, pero no dejaban de observar a esa mujer bella con pantaloncitos cortos sobre la bikini y el sostén que ajustaba sus pechos erguidos, sus piernas largas y doradas, sus cabellos sueltos. No estaban acostumbrados a ver tanta belleza y menos, decían las mujeres, tanto descaro de mostrarse semidesnuda por la calle. Llamaban a sus maridos, algunas con cualquier excusa y otras para recriminarles:

—¿Cómo es posible que te quedes como tonto mirando a esa mujer?

—¿Qué mujer?

—¡No te hagas el boludo, la francesa que pasó!

Todas sabían que la habían desnudado con la mirada.

Lo mismo pasaba cuando los Labour iban al club de la ciudad, del que se habían hecho socios. Ella se paseaba en bikini alrededor de la pileta, en un tiempo y una sociedad conservadora donde todavía la moda del traje de dos piezas era algo que solo se veía en revistas. A tal punto llegó el rechazo hacia Caroline que pidieron a la comisión del club que echaran al matrimonio. El pedido fue negado por la mayoría de los hombres que, además, conformaban el noventa por ciento de la comisión. Pero la reunión terminó a los gritos y ese verano ni las mujeres ni, mucho menos, sus esposos fueron a la pileta del club.

Caroline era muy mal vista en una sociedad pueblerina como la de Los Nogales. Hasta el cura de la catedral había dicho en un sermón que era una ofensa a Dios que las mujeres anduvieran mostrando su cuerpo semidesnudo por la calle. Todo esto pasaba en Los Nogales antes, incluso, de que se conocieran algunas conductas de Caroline y de François que luego se harían públicas.

3

Una mañana del mes de febrero, cuando la cosecha de ciruelas y damascos estaba terminando, dos automóviles negros con cuatro personas, tres hombres y una mujer, cruzaron la tranquera y lentamente llegaron a la casa patronal. De uno de los vehículos descendió una mujer de unos cuarenta años, rubia, de pelo corto y robusta que llevaba en su mano un maletín de cuero negro como los que usan algunos médicos. En el otro venía un hombre bajo, delgado, con lentes de aumento. Ambos se acercaron a la casa, a la que observaron con admiración, y fueron recibidos por Caroline. Los conductores, vestidos de negro, se quedaron parados al lado de los autos. Doña María les acercó una bandeja con café y unos rosquitos que ella amasaba.

El sol entraba por las ventanas iluminando el salón. El señor de lentes y la mujer se sentaron en la sala y se los vio charlar con François en forma animada. A los pocos minutos apareció don Gino Corradi, también con un portafolio y en la puerta de la casa le informó a François que la cosecha ya había terminado y que el último camión abandonaría la finca al mediodía.

La cosecha de fruta había sido muy buena y ambos habían acordado, antes de comenzar a cosechar, un precio por toda la fruta al bulto, lo que era una novedad para François, ya que en Francia esa forma de negociar no existía, todo se vendía al kilo. La venta fue excelente para ambos, porque François ese día recibió el dinero que había convenido con don Gino y este también quedó contento porque si se hubiera perdido la cosecha por cualquier circunstancia —granizo, enfermedad, falta de cosechadores— lo mismo tendría que haber pagado el precio convenido. François invitó a Corradi a que pasara a la casa, pero este le contestó:

—Gracias, François, pero estoy muy apurado.

Así que sacó un envoltorio grande del portafolio y se lo acercó al francés.

—Por favor, cuente el dinero.

Le contestó que no era necesario y se despidieron amigablemente. François entró en la casa, guardó el envoltorio en un mueble que estaba cerca de la escalera y lo cerró con llave. Luego se fue a sentar con Caroline y los dos pasajeros que lo esperaban. Como era mediodía, los cuatro almorzaron lo que había preparado doña María. A los choferes les dispusieron una mesa en el galpón.

Luego del almuerzo François la miró y le dijo:

—María, vaya a buscar a José.

—¿Que quiere el patrón? —don José había regresado a su casa luego de controlar la cosecha, se había bañado y estaba terminando de comer.

—No sé, me dijo que lo viniera a buscar.

—Debe ser por la cosecha.

—No sé —respondió María, levantando apenas los hombros.

Don José pensó que el señor François querría saber de la cosecha, pero cuando llegó a la casa principal, el patrón lo hizo pasar y le presentó al señor de lentes como el doctor Morkel, diciéndole que le haría una revisación. Don José se asustó y preguntó:

—¿Para qué?

—Es por su bien.

—Pero si yo estoy sano.

Como si no hubiera escuchado a su empleado, François con un gesto de la cabeza les indicó que subieran. Don José, más por miedo a las represalias que por convencimiento, aceptó. Lo llevaron a la planta alta y, en una de las habitaciones, estaba esperándolo la mujer rubia que se había colocado una cofia y un guardapolvo blanco de enfermera. Con un acento marcadamente extranjero le dijo que se sacara la camisa y se acostara boca arriba en la cama.

Don José no salía de su asombro, porque siempre se sintió sano y no le dolía nada, así que no comprendía para qué lo querían revisar. La enfermera dispuso varios elementos que iba sacando de su maletín sobre una mesa lateral, luego le puso un elástico en su brazo y extrajo sangre. A los minutos entró el doctor Morkel, con unos guantes de látex, un gorro blanco y un barbijo que le tapaba la boca, le puso la mano en el hombro, diciéndole que no se preocupara y con unos instrumentos blancos de metal, le dio primero unos golpecitos en las rodillas y luego en los codos. Posteriormente le hizo abrir la boca y con una lupa en una mano y en la otra con una pequeña pinza, le levantó el labio donde tenía el defecto y lo observó durante varios minutos, lo tocó con los dedos, lo apretó suavemente, se sonrió y le dijo que se vistiera que ya había terminado.

Don José se fue preocupado a su casa, donde le contó lo sucedido a su mujer, que quedó más preocupada que él. Luego los dos automóviles partieron.

La mujer de José balbuceó:

—Estos son unos locos.

—Así parece, lo único que falta es que quieran hacer un experimento conmigo.

—Si te hacen algo, yo los mato.

—No, no, no. Quedate tranquila, los patrones son raros, es verdad, pero no son malos —murmuró José, pero fingía esa seguridad más por tratar de calmar a su mujer que porque realmente pensara que no era algo malo.

A los pocos días, François llamó a don José, lo hizo entrar en la casa, le dijo que el doctor Morkel le había realizado todos los análisis y que estaban bien, por lo que estaba completamente sano. Pero, como él sabía, tenía un defecto en el labio que se debía operar sí o sí, porque no quería tener obreros con ese defecto y ya tenía acordado con Morkel que lo operaría la semana siguiente. Debía preparar una maleta con pocas pertenencias, ya que lo vendrían a buscar para llevarlo a operar. La esposa de José rompió en llanto cuando se enteró, pero como estaba embarazada, don José la tranquilizó y le dijo (lo que no era verdad porque estaba muerto de miedo) que él quería operarse porque siempre había sido objeto de burlas.

La semana siguiente fue la peor de su vida, no pudo pegar un ojo, miraba el techo y pensaba en qué le harían. Estuvo a punto de abandonar la finca, pero la falta de lugar a donde irse y poder trabajar, más el hecho de que su mujer estaba embarazada, le hicieron desistir de la idea y se encomendó a Dios a pesar de que nunca había sido muy religioso. Hasta hizo alguna promesa si no le pasaba nada cumplida la semana.

Llegaron dos autos con tres hombres a la madrugada y llamaron a don José a la casa patronal para que fuera con la maleta. Se subieron nuevamente a los autos y partieron rápidamente.

Nunca supo don José a dónde lo llevaron, pero cree que fue cerca de Bariloche, porque llegaron de noche a una especie de bosque, con una casa grande en el medio y varios hombres rubios grandotes en el frente. Allí lo hicieron pasar por un pasillo y luego lo encerraron en una habitación que solo contaba con una cama y un medio baño al costado. A la mañana siguiente, lo despertaron temprano lo llevaron a que se bañara, le pusieron una especie de bata de tela de sábana y lo metieron en una especie de quirófano con dos enfermeras, una de ellas era la mujer rubia que le había sacado sangre y que, antes de ayudarlo a recostarse, le puso una inyección en el brazo que lo dejó dormido.

Cuando despertó, el labio y la boca le dolían mucho. Para aliviarlo, la enfermera le ponía paños con alcohol, le dio de tomar mucha agua y luego lo durmieron con otra inyección; así estuvo cinco días.

No pudo dormir profundamente en las cinco noches que pasó en ese lugar. De madrugada escuchaba gritos, como cuando él hizo el servicio militar: eran órdenes de alguien que las daba en otro idioma, una especie de escuadrón, soldados que corrían de un lado a otro, para luego detenerse a hacer ejercicio. «Esta es la vida de un cuartel militar», pensaba José.

Hasta que una mañana lo hicieron caminar por los pasillos y a los siete días le sacaron unos puntos que le habían puesto en el labio y le dijeron que al día siguiente volvería a Los Nogales. Cuando pudo verse la cara se asustó, porque tenía la boca y las mejillas hinchadas como una pelota.

El aviso de regreso fue una bendición. Armó su maleta, se subió al automóvil que le indicaron, sin mirar para ningún lado por temor a enojar a quienes lo llevaban, dos hombres rubios corpulentos, que lo recibieron en el asiento de atrás. Hablaban poco, pero lo hacían en una lengua extranjera, le pareció que era inglés o alemán. Durante todo el trayecto, casi doce horas, solo se detuvieron en medio de la ruta solitaria para ir al baño y, cuando estaban llegando a Los Nogales, en una estación de servicio para cargar nafta.

Al arribar a la finca, François en persona salió a recibirlo y le preguntó cómo estaba.

—Bien —contestó José. La hinchazón apenas le permitía hablar.

François lo observó con atención, sin solicitar permiso lo tomó del mentón y lo movió suavemente de izquierda a derecha, como si estuviera contemplando una copa de vino de su bodega, interesado en la perfección del producto final.

—Puede irse a su casa y tomarse la semana.

—Como usted diga, patrón.