9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

DER ZWEITE FALL FÜR DAS ERFOLGREICHE ERMITTLERDUO FRÖHLIG & STERN In Duisburg wird das Ermittlerteam von Hauptkommissar Frank Fröhlig zu einem brutalen Mordfall gerufen: In einer verlassenen Industriehalle wird die entstellte Leiche eines Geflüchteten gefunden – der Mann scheint qualvoll und ohne Gegenwehr gefoltert worden zu sein. Fröhlig und seine Kollegin Julia Stern tauchen in die dunklen Netzwerke des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität ein. Doch je tiefer sie vordringen, desto komplexer wird der Fall. Polizeikommissar Jens Feldmann folgt einer unerwarteten Spur, die ihn in die obskure Welt eines Fetisch-Clubs führt. Gemeinsam stoßen die Ermittler auf eine erschütternde Entdeckung, deren Ursprung in einer düsteren Vergangenheit liegt. Was zunächst wie ein klarer Mordfall erscheint, entpuppt sich als ein Geflecht aus Lügen, Geheimnissen und Abgründen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang …Rainer Maria Rilke

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2025 dotbooks GmbH, Max-Joseph-Straße 7, 80333 Mü[email protected]/dotbooks/CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Osterstraße 19, 31785 [email protected] Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von Adobe StockSatz: CW Niemeyer Buchverlage GmbHEPub Produktion durch CW Niemeyer BuchverlageeISBN 978-3-8271-8741-3

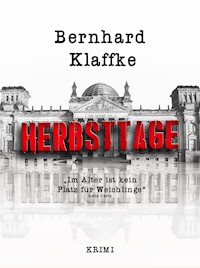

Bernhard KlaffkeStilleVerdammnis

„Deine Erziehung bekommst du von deinen Eltern.Deine Werte von dieser Stadt.“Fritz Pleitgen, geboren in Meiderich/Beek, Duisburg im Interview mit Gaby Dufresneim 2007

Prolog

Donnerstag

Er stolperte, verlor das Gleichgewicht und stürzte der Länge nach zu Boden. Panik überkam ihn, während das Gras wie klebrige Tentakel an seiner Haut klebte.

Ein einziger Gedanke drängte ihn zur Flucht, hinderte ihn jedoch daran, klar zu denken. Seine Finger gruben sich tief in das feuchte Erdreich. Matsch quoll zwischen ihnen hervor, als windeten sich Würmer über die blassblaue Haut.

Der Boden roch modrig wie frisch aufgeworfene Friedhofserde – feucht und von Schimmel durchzogen. Er schluckte schwer. Kraftlos richtete er sich auf, drückte die Ellbogen durch und spürte das Zittern in seinen Armen. Wie ein Hund, der sich trocken schüttelt, warf er den Kopf von einer Seite zur anderen, um die erdrückenden Gedanken loszuwerden. Sein Kreislauf sackte ab, gleichzeitig fühlte es sich an, als würde sein Herz jeden Augenblick explodieren.

„Sie werden dich kriegen“, flüsterte eine düstere Stimme tief in seinem Inneren. „Du musst aufstehen, sonst stirbst du.“ Die Worte hallten wie ein endgültiges Urteil nach.

Seine Fingerknöchel wurden weiß, als er die Hände zu Fäusten ballte. Wackelig stützte er sich auf dem rutschigen Boden ab wie ein Sprinter, der zum Start bereit ist. Noch immer spürte er die Nachwirkungen der Drogen, die man ihm verabreicht hatte. Wie eine Dampflok stieß er kleine, blasse Wolken aus seinem Mund. Gehetzt und keuchend bewegte er sich zwischen den Bäumen, getrieben wie ein gejagtes Tier.

Er schluckte, zog rasselnd den Rotz hoch. Wieder entwich seinen spröden Lippen ein gutturaler Laut. Die sehnigen Muskeln auf seinem Rücken traten wie dünne Seile hervor. Sein Handeln war instinktiv, planlos. Er machte einen Buckel, stemmte die Hände auf die Knie und drückte sich ab. Wankend stand er da. Tat einen unsicheren Schritt nach vorne. Die Arme hingen schlaff an den Seiten, während ein brennendes Kribbeln sich über seine Haut legte. Blind setzte er unsicher einen Fuß vor den anderen.

Mit weit von sich gestreckten Armen wankte er schneller vorwärts. Der Boden war uneben, und er musste aufpassen, wollte er nicht erneut hinfallen. Der Mond warf sein trübes Licht durch die Blätter der Bäume hindurch. Über ihm zogen Wolkenfetzen langsam vorüber. Ohne es bewusst zu steuern, blieb der Mann stehen. Schnuppernd wie ein Tier legte er den Kopf in den Nacken. Etwas war da, und es versuchte zu ihm hindurchzudringen. In kurzen Stößen atmete er die feuchtnasse Luft durch die Nase ein. Nicht der modrige Geruch der Umgebung weckte seinen Instinkt, vielmehr war es das kaum wahrnehmbare Licht, das er wiedersehen konnte.

Langsam hob er die Arme, legte Zeige- und Mittelfinger an seine Augenlider und zog sie auseinander. Da war tatsächlich etwas. Ein geisterhafter Punkt, kaum sichtbar. Er spreizte die Finger weiter, um mehr von dem schwachen Licht auf seiner Netzhaut einzufangen.

Im fahlen Mondschein glich seine hagere Gestalt einem gespenstischen Scherenschnitt. Schädel, kantige Schulterblätter und der spitze Beckenkamm zeichneten sich ab. Selbst die Rippen, dünn wie gebogene Bleistifte, traten unter der pergamentartigen Haut ungesund hervor.

Mit beiden Fäusten rieb er sich die Augen, als könnte er die Blindheit aus ihnen herauswischen.

Wie weit war er gekommen? Weit genug, um seinen Verfolgern zu entfliehen? Orientierungslos drehte er den Kopf hin und her. Sein Herz pochte heftig in seiner Brust, und das Blut rauschte laut in seinen Ohren. Gierig schnappte er nach Luft, atmete tief ein.

„Egal, was es dich kosten wird, du musst weiter“, ermahnte er sich selbst.

Wie ein Betrunkener stolperte er in die Dunkelheit, die dürren Arme wie Antennen vor sich ausgestreckt. Äste zerkratzten seine Haut, hinterließen kleine, blutende Wunden. Er durchquerte ein Feld aus Brennnesseln, deren Stiche juckende Pusteln auf seinem Körper verursachten.

Plötzlich formte sich auf seiner Netzhaut eine ockerfarbene Scheibe. Inmitten der Brennnesseln blieb er stehen und sah genauer hin. „Licht“, dachte er hoffnungsvoll. Zum ersten Mal seit Wochen konnte er wieder etwas erkennen. Der Punkt auf seiner Netzhaut begann zu pulsieren, und er glaubte, er würde größer werden.

Wie ein Insekt bewegte er sich auf das Licht zu, schwankend und taumelnd zwischen den Bäumen. „Wo Licht ist, ist Leben“, hallte es in seinem Kopf wider.

„Weiter“, spornte er sich an. „So kurz vor dem Ziel darfst du nicht anhalten. Sie haben dein Verschwinden längst bemerkt.“ Kleine, spitze Steine bohrten sich schmerzhaft in seine Fußsohlen. Dennoch stolperte er auf das Licht zu, während sein Herz immer schneller raste und das Blut in seinen Ohren pulsierte.

Der Gedanke, was passieren würde, wenn er scheiterte, trieb ihn fast in den Wahnsinn. Tränen der Hoffnung liefen ihm über die schmutzverschmierten Wangen.

Der Untergrund fing an, sich zu verändern; lief er gerade noch über Gras, fühlte er sich jetzt an wie Asphalt. Sein Instinkt versuchte ihn zu warnen, da trat er ins Leere. Er fiel mit weit von sich gestreckten Armen der Länge nach hin. Haut riss auf, und Knochen rutschten über den steinharten Boden.

Sein Schrei hallte in seinem Kopf wider. Das Kinn schmerzte, als er es zaghaft berührte. Zwischen seinen Fingern verrieb er eine warme, klebrige Flüssigkeit. Doch den Schmerz selbst spürte er kaum. Aller Sinne beraubt, krabbelte er auf allen vieren, ertastete den Boden.

Plötzlich drang ein kaum merkliches Geräusch von Hupen wie durch Watte an seine Ohren. Die Klänge schienen ihn von allen Seiten zu umzingeln. In seiner Fantasie spielten sich gespenstische Szenen ab.

In seiner Angst kroch er schneller voran. Spitze Steinchen bohrten sich schmerzhaft in seine Kniescheiben, während etwas Scharfes in seine rechte Hand eindrang. Mit gesenktem Kopf bewegte er sich weiter über den Asphalt. Rotz tropfte ihm aus der Nase auf die Straße. Die Lichter um ihn herum wurden greller. Der Lärm steigerte sich ins Unerträgliche, und die Angst übernahm immer stärker die Kontrolle über sein Handeln.

Er spürte einen Luftzug, nahm die Anwesenheit von etwas Großem wahr, das ihn nur knapp verfehlt haben musste. Doch anstatt dem Fluchtinstinkt nachzugeben, überkam ihn das widersprüchliche Bedürfnis nach Ruhe. Er wollte sich einfach nur hinsetzen und warten. Worauf, wusste er selbst nicht genau – es war ihm schlagartig egal geworden. Ein Gefühl der Ankunft breitete sich in ihm aus, und zum ersten Mal seit seiner Flucht fing er an zu lächeln.

Nackt und schutzlos saß der Mann in der Mitte der Straße, während das grelle Scheinwerferlicht der Autos seine geschundene Haut kühl zur Schau stellte.

Plötzlich fühlte er, wie Wut in ihm aufstieg, und er wollte seinem Schmerz eine Stimme geben, der Welt seine Verachtung entgegenschreien. Mit letzter verbliebener Kraft kämpfte er sich in die Höhe. Breitbeinig reckte er seine geballte Faust in den nachtschwarzen Himmel, als ein warmes Licht ihn umhüllte.

„Das waren die Nachrichten. Es ist jetzt 04:35 Uhr.“ Die Stimme aus dem Radio machte eine kurze Pause. „Rolf Köppen meldet gerade, dass die Neumühler Straße, die Meiderich mit Hamborn verbindet, auch heute wenig befahren ist. Danke, Rolf, für diese äußerst wichtige Information.“ Der Sprecher von Radio Duisburg fiel zurück in einen monotonen Singsang und pries die Vorzüge eines neu eröffneten Cafés im Norden der Stadt an. Gabi Patschinski drehte ihr Autoradio leiser.

Einer der Gründe, warum sie tagtäglich denselben Weg zur Arbeit nahm, war das spärliche Verkehrsaufkommen. Die breite Straße gab ihr die nötige Sicherheit, nachdem der Arzt bestätigt hatte, dass der Graue Star weiter fortgeschritten war.

Sie arbeitete seit nunmehr 50 Jahren im Reinigungsgewerbe und gehörte zu den Menschen, die sich nie beschwerten. Mit Schrubber, Besen und Spültuch im Gepäck reinigte sie das, wofür andere Leute sich zu schade waren, ohne sich jemals zu beklagen. Jammern? Das war nichts für sie, so hatten ihre Eltern sie nicht erzogen.

„Gesundheit ist das Wichtigste“, sagte sie immer zu sich selbst. Das war das Mantra ihres Lebens. Zusammen mit ihrer Witwenrente und dem, was sie sich im Lauf der Zeit angespart hatte, kam sie gut über die Runden. Einmal im Jahr gönnte sie sich einen bescheidenen Urlaub auf den Kanaren, der Rest des Geldes ging für Medikamente, Sanitätshäuser und die Unterstützung ihrer nutzlosen Familie drauf.

Der postgelbe VW Polo war ebenso in die Jahre gekommen wie sie selbst und verrichtete ebenso zuverlässig wie sie auch seinen Dienst. Wenn alles nach Plan verlief, müssten sie beide nur noch 24 Monate durchhalten, dann war Schluss mit der Plackerei.

Gedankenverloren wechselte sie die Spur, als plötzlich ein lautes Gehupe sie aus ihrer Ruhe riss. Im Rückspiegel machte sie den Störenfried schnell aus: Der Fahrer saß hinter dem Lenkrad eines dunklen Transporters, wild gestikulierend wünschte er ihr die Pest an den Hals. „Was fährst du auch so dichtauf, Spinner“, dachte sie missmutig und zeigte ihm den Mittelfinger durch die heruntergelassene Seitenscheibe. Mit Genugtuung verfolgte sie im Rückspiegel, wie der Fahrer vor Wut tobte. „Gut so“, lächelte sie freudlos.

Mit einem dämonischen Gesichtsausdruck und kleinen Fältchen um die Augen wandte sie den Blick zurück auf die Straße. Noch im selben Augenblick stockte ihr der Atem, und das Blut wich aus dem sonnengegerbten Gesicht. Wie in Zeitlupe sah sie das drohende Unheil auf sich zufliegen.

Trotz der geschlossenen Fenster hörte sie das dumpfe Brechen von Knochen. Mit weit aufgerissenen Augen griff sie sich ans Herz, als der Kopf des Mannes auf die Windschutzscheibe aufschlug. Seine Augen quollen aus den eingefallenen Höhlen explosionsartig hervor. Schmutzige Arme flogen wie Tentakel über die Motorhaube. Die Beine des Mannes standen grotesk ab.

Berstend zersplitterte die Frontscheibe. Glasscherben schleuderten wie Geschosse durch den Innenraum des VW Polos. Dünne Risse bildeten sich und formten ein Spinnennetz, in dessen Mitte ein blutiger Kopf steckte. Glassplitter ragten wie stumpfe Diamanten aus seiner Haut heraus.

Sie hyperventilierte, und ihr Kreislauf sackte ab. Gelähmt vor Schreck, mit angstgeweiteten Pupillen, starrte sie leichenblass über das Lenkrad hinweg.

Plötzlich riss die blutverschmierte Fratze die verkrusteten Augen weit auf. Das Schwarze darin schien bodenlos zu sein. Schmerzverzerrt öffnete er den Mund und schrie sie lautlos an.

Kapitel 1

Donnerstag 05:30 Uhr

Wie ein Ertrinkender auf offener See ruderte er hilflos mit den Armen, als die blecherne Stimme ihn aus seinem Schlaf riss. Noch bevor sich der erste Gedanke festsetzte, überrollte ihn ein Schmerztsunami. Kraftlos stöhnte er auf, und seine Arme fielen schlaff zu Boden.

Schmatzend schabte seine Zunge über den Gaumen, während sich die verklebten Lippen lösten. Der faulige Geschmack im Mund projizierte Bilder, die er lieber wieder vergessen wollte. Angewidert von sich selbst, legte er gequält den Unterarm quer über das Gesicht.

Blind tastete er nach dem Radiowecker auf dem Beistelltisch neben seinem Bett, und was er sah, gefiel ihm nicht. Erneut stöhnte er schwer auf. 05:30 Uhr! Fröhlig fühlte sich wie durchgekaut und ausgespuckt. Seine Lunge rasselte wie die eines Schwindsüchtigen, bis er den Reiz nicht mehr unterdrücken konnte und heftig hustete.

Der Geschmack von feuchter Pappe und etwas, an das er nicht denken wollte, breitete sich in seinem Mund aus. Den Auswurf hinunterzuschlucken, kostete ihn Überwindung. So sehr es ihm auch widerstrebte, er musste aufstehen.

Vornübergebeugt drehte er sich aus dem Bett und setzte sich auf die Kante. Ungesund knackten dabei einige seiner Wirbel an den falschen Stellen. Apathisch starrte er auf seine nackten Füße. Ein unangenehmes Jucken setzte ein, und er kratzte sich lieblos im Schritt. Der finstere Schleier einer exzessiven Nacht begann sich zu lichten, und was sich dahinter verbarg, ließ ihn schaudern.

Fröhlig hob den Kopf ein Stück weit an. Asynchron wanderten seine Augen hin zu der Stelle, wo ein Fetzen Stoff seine Schuhe bedeckte. Wie Bojen dümpelten die Erinnerungen, eine nach der anderen, zurück an die Oberfläche. Ein Schauer lief ihm quer über den Rücken. Der monströse Schlüpfer, der wie ein nasser Lappen über seine Schuhe hing, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Die schiere Größe ließ ihn schütteln.

Mühsam drückte er sich von der Bettkante ab, während sein Kreislauf sitzen blieb. Ihm wurde schwindelig, und er musste aufpassen, nicht zurück ins Bett zu fallen – dorthin, wo sie lag und damit die Gefahr, sie zu wecken.

Schwankend und mit runden Schultern gelang es ihm, sich in Richtung Bad zu schleppen. „Dusche“, war das Einzige, das sein Gehirn klar zu formulieren imstande war. Doch zuvor brauchte er eine Zigarette.

Als er den Lichtschalter in der Küche umlegte, fühlte es sich an, als zerfielen seine Sehnerven zu Staub.

„Gott verdammt“, krächzte er. Seine Stimme klang ebenso rau wie die von Captain Beefheart. Schützend hielt er sich die Hand vors Gesicht, während er barfuß eine leere Weinflasche zur Seite kickte. Das grüne Glas rutschte klirrend über den klebrigen Küchenboden. Verwirrt wanderte sein Blick zum kleinen Tisch: Gläser, der Tischläufer und selbst die vertrockneten Strohblumen lagen darauf verteilt. Jemand hatte den Aschenbecher auf einen der Stühle ausgeleert und dann mit Rotwein übergossen. „Scheiße!“

Das Chaos vor Augen, fragte er sich verzweifelt: „Wer tut so etwas – und warum?“ Es roch wie in einer Kneipe aus den 90ern, aus der guten Zeit, als am Tresen noch beidhändig geraucht wurde.

Fröhlig schwankte vorwärts und spürte den pochenden Druck auf seinen Schläfen. Kriechend nisteten sich Kopfschmerzen in ihm ein. Mit weit ausgestrecktem Arm suchte er nach Halt, bis er kraftlos auf den Boden sank. Stumm betrachtete er, was einmal seine Küche gewesen war. Da fiel sein Blick auf ein Kondom, das wie ein toter Wattwurm blass über einer Stuhlstrebe hing.

Er hielt den Atem an und schloss für zehn Sekunden die Augen. Als er sie wieder öffnete, erspähte er, wonach sein Körper so dringend verlangte. Mit zitternden Fingern zog er eine Zigarette aus der Schachtel und nahm einen tiefen Zug. Der Tabak glühte hellrot auf und knisterte. Er hustete, diesmal trocken. Dabei bemerkte er den Kabelbinder, der fest um sein linkes Handgelenk gebunden war. Fröhlig nahm einen weiteren tiefen Zug und schloss die Augen. Den Kopf in den Nacken gelegt, wollte er nur noch alles vergessen. Kurz bevor die Glut den Filter erreichte, drückte er die Zigarette in einer leeren Weinflasche aus.

Er stützte sich ab und wuchtete sich schwerfällig in die Höhe. Die Wanduhr zeigte kurz vor sechs. Lautlos, wie ein geprügelter Hund, schlich er müde ins Bad.

Bevor er die Wohnung verließ, kehrte er noch einmal um und hinterließ eine handgeschriebene Notiz auf einem Schmierzettel. Darauf stand mit zittriger Hand geschrieben:

„Bevor du gehst, räum die Wohnung auf.“

Draußen vor der Haustür wickelte er den grauen Schal enger um den Hals und zog den Reißverschluss seiner Wildlederjacke nach oben. Erst dann machte er einen unsicheren Schritt auf den Bürgersteig. Obwohl es für diese Jahreszeit viel zu warm war, fröstelte er.

Sein Blick fiel auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort verteilte bereits eine „Knöllchendomina“ die ersten Strafzettel. „Gott“, dachte er angesichts der frühen Stunde, „für Recht und Ordnung zu sorgen, ist in dieser Stadt wirklich kein Zuckerschlecken.“ Die Frau in der blauen Uniform sah kurz zu ihm herüber. Fröhlig nickte, als verbinde die beiden ein unsichtbares Band der Solidarität. Doch sie erwiderte seinen Gruß nicht. Stattdessen machte sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Opfer, fotografierte, notierte und wiederholte den Vorgang.

Ein hochfrequentes Kreischen lenkte seine Aufmerksamkeit nach rechts. Nur wenige Meter entfernt säuberten die orangefarbenen Helden der Entsorgung mit Laubbläsern den Gehweg. Fröhlig atmete die feuchtfrische Luft tief ein. Es war Anfang März, doch es roch schon ein wenig nach Frühling.

Der Weg, den er normalerweise in zwanzig Minuten schaffte, verdoppelte sich an diesem Morgen. Unsicher, was er als Nächstes tun sollte, stand er vor der Sicherheitsschleuse seiner Dienststelle und starrte sie gedankenverloren an. Noch blieb genügend Zeit, umzukehren und sein Heil in der Flucht zu suchen. Surrend schoben sich die Glastüren auseinander, und zwei junge uniformierte Kollegen nickten ihm zu. Er erwiderte den Gruß nicht, als er sich mühsam an ihnen vorbeischleppte.

„Guten Morgen, Fröhlig“, rief ihm eine übertrieben freundliche Stimme zu. „Hab gehört, du hast es gestern noch richtig krachen lassen?“ Der Kollege am Empfang schien, im Gegensatz zu ihm, in bester Verfassung zu sein. Fröhlig streckte ihm rücklings den Mittelfinger entgegen.

Schweigend ging er weiter in Richtung Aufzug. Er spürte den schadenfrohen Blick im Nacken. Selbst wenn er wollte, war er zu erschöpft, um darauf zu reagieren. Ihm war kalt, sein Blutdruck schien nicht mehr existent, und die Kopfschmerzen waren mörderisch. Langsam öffneten sich die Aufzugtüren, und Fröhlig trat hinein. Sein Blick fiel auf sein verzerrtes Spiegelbild im polierten Edelstahl. Ein schweres Seufzen entwich seinen Lippen. Als der Fahrstuhl die erste Etage erreichte, richtete er die Schultern auf und atmete schnell hintereinander tief durch. Vielleicht konnte er Feldmann täuschen, was seinen tatsächlichen Zustand anging. Doch daran glauben tat er nicht.

Mit einem entschlossenen Schritt verließ er den Fahrstuhl. Auf der gesamten Etage herrschte gähnende Leere, nur am Ende des Flurs leuchtete ein schwacher Lichtstreifen unter der Tür hindurch. Feldmann war bereits auf Posten – wie immer. „Streber“, murmelte Fröhlig verächtlich.

Er gab der Tür einen kräftigen Tritt, sodass sie mit einem Schleifen aufging.

„Moin“, schalmeite es ihm entgegen. Feldmann grinste breit. Seine Stimme klang frisch und ausgeruht und erinnerte Fröhlig an den Duft von japanischem Parfüm – irgendwie grün und spritzig. Fröhlig hasste Japan. Feldmann war, anders als er, weise genug gewesen, die Party vorzeitig zu verlassen.

Fröhlig zwängte sich aus der Jacke und warf sie achtlos über den Garderobenständer. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, spürte fast schon körperlich Feldmanns bohrende Blicke in seinem Rücken. Offensichtlich schien dieser Pharisäer sich an seinem Leiden zu ergötzen. Innerlich zögerte Fröhlig. Feldmann wirkte anders als sonst, übertrieben gut gelaunt. Als hätte er Geburtstag. „Hatte er?“, durchfuhr es ihn kurz.

Unfähig, diesen Gedanken weiterzuführen, wischte sich Fröhlig mit einer Hand über das Gesicht, als könnte er die Spuren der vergangenen Nacht auswischen. Er streckte beide Arme zur Seite und begann lautstark zu gähnen, bevor er sich wie ein nasser Pudel schüttelte. Als sich ihre Blicke trafen, sah Fröhlig ihn mit ernster Miene an.

„Okay, Feldmann, raus damit. Was ist hier los?“ Seine Stimme klang heiser und belegt.

Feldmanns Grinsen wurde breiter, während er mit dem Kopf in die entgegengesetzte Richtung nickte.

„Was?“ Noch ehe Fröhlig sich umdrehen konnte, begrüßte ihn eine monotone weibliche Stimme:

„Guten Morgen, Frank.“ Sie stand neben einem der Aktenschränke, wie eine Raubkatze, die im Dickicht auf ihre Beute lauerte.

„Julia?“ Überrascht und unsicher zugleich sah er sie an. Fröhlig spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Seine Wangen fühlten sich an, als hätte jemand heißes Wasser über sie gegossen.

„Ja!“, bestätigte die Hauptkommissarin vom LKA das Offensichtliche. Julia Stern musterte ihn. Abgesehen von seinem desolaten Zustand hatte er sich kaum verändert. Der Bauch war weniger geworden, und auch sein Kleidungsstil hatte sich gewandelt. Er erinnerte sie entfernt an Kevin Costner in *3 Days to Kill*.

„Bist du noch immer mit dieser Tschechin zusammen?“ Der Zusammenhang war für sie logisch: Nur eine Frau konnte einen Mann dazu bringen, plötzlich auf sich zu achten. „Wie hieß sie noch gleich?“

„Katharina.“ Fröhlig verzog das Gesicht. Wie selbstverständlich ging Julia davon aus, dass er wieder Single war – eine Impertinenz, die ihn ärgerte.

Seinen Unmut über Julias Versuch, Informationen über Katharina zu erlangen, quittierte er mit Schweigen. Immer wenn das Thema auf die Tschechin zu sprechen kam, spürte er diesen fiesen Druck auf seinen Schläfen. Das Kapitel war für ihn endgültig abgeschlossen.

„Aha“, stellte Julia nüchtern fest. Fröhligs mangelnde Gesprächsbereitschaft war nicht schwer zu interpretieren. Den Rest konnte sie sich ausmalen.

Fröhlig sah sie vorwurfsvoll an. Wie lange war es her, dass sie sich gemeldet hatte? Ein Jahr? Anderthalb? Sie sah umwerfend aus. Ihr ehemals kurzes schwarzes Haar war schulterlang gewachsen, leicht strähnig und auf eine androgyne Art wild. Sie hatte verschiedenfarbiges Make-up aufgetragen, dass den Verdacht nahelegte, sie wäre farbenblind: karminrot um die Augen, blaue Lippen wie bei Erfrierungen, und ihre Wangen glichen einem Marzipanschwein. Der grafitgraue Pullover unter der schwarzen Lederjacke harmonierte gut mit der Marlene-Dietrich-Hose. Ihr Aussehen erinnerte ihn, abgesehen von der Schminkpanne, an die Punkmusikerin Björk – und die Turnschuhe trug sie immer noch.

„Ich, ich wollte …“ Er stotterte und spürte, wie sein Mund anfing auszutrocknen.

„Was?“, fragte sie fordernd.

„Ich meine, du …“ Seine Hände begannen zu schwitzen, und die Stimme wurde kehlig.

Julia kippte den Kopf leicht zur Seite und sah ihn forschend an. „Geht es dir gut, Frank? Du benimmst dich, als stündest du kurz vor einem Schlaganfall.“ Sie klang ernsthaft um ihn besorgt.

„Was? Nein, Blödsinn. Wieso glaubst du das, Julia? Und was machst du hier?“ Unwillkürlich hob er die Stimme bei der letzten Frage.

„Erste Kriminalrätin Fröhlig hat auf Bitten von Frau Doktor Melanie Kramer meine Hilfe angefordert. Sprich: deine geschiedene Frau.“

„Gott, Julia, ich weiß, wer sie ist. Schließlich war ich lange genug mit ihr verheiratet.“ Der eine Fehler, der das Leben für immer verändern kann, schoss es ihm durch den Kopf. Das Pochen in seinen Schläfen wurde intensiver.

„Jens hat behauptet, du würdest dich freuen, mich wiederzusehen. Stimmt das nicht, Frank?“ Dabei sah sie Feldmann anklagend an.

Mit weit aufgerissenem Mund gähnte Fröhlig erneut. „Natürlich freue ich mich, Julia. Warum denn auch nicht?“ In Wahrheit aber freute er sich mehr, als er bereit war, ihr gegenüber zuzugeben. Er warf einen Blick auf die Wanduhr. „Aber die eigentliche Frage sollte lauten: Warum stehst du so früh so geschniegelt und gestriegelt hier in unserem Büro?“ Für einen Moment überlegte er, ob ihre Haare eine Perücke waren. So schnell konnten sie doch gar nicht wachsen.

„Er hört immer noch nicht zu, wenn man ihm etwas erzählt, Jens.“ Feldmanns bedeutungsloses Schulterzucken schien ihr zu genügen. „Wurdest du nicht von deinen Vorgesetzten informiert?“ Ihr roboterhaftes Auftreten hatte sie noch immer perfekt im Griff.

Fröhligs Unterbewusstsein hatte verdrängt, wie anstrengend Julia sein konnte. Mit einem genervten Stöhnen blickte er vorwurfsvoll zu Feldmann.

„Warum hast du dich verdammt noch mal nicht mehr bei mir gemeldet?“ Erbost griff er nach der Kaffeekanne, die dem Geruch nach die halbe Nacht auf der heißen Platte gestanden hatte.

„Sollte die Frage nicht eher lauten, warum du dich nie bei mir gemeldet hast, Frank?“, konterte sie prompt. Ihr war bewusst gewesen, dass diese Frage irgendwann gestellt würde, aber die Antwort darauf lag nicht allein bei ihr.

„Weil ich nur eine Wegwerfnummer und eine E-Mail-Adresse von dir habe.“ Der säuerliche Geruch des Kaffees hielt ihn davon ab, sich einen Becher einzuschenken.

„Du bist ein erfahrener Ermittler, Frank, und ich habe einen Doktor in forensischer Psychologie. Was glaubst du also, was genau ich in den letzten Monaten nicht verstanden habe?“ Ihr leicht verzogenes Lächeln schien vorwurfsvoll zu sein.

„Komm mit, ein wenig frische Luft wird dir guttun, Frank“, sagte Feldmann in einem Ton, der Fröhlig an seinen Vater erinnerte. Im Vorbeigehen klopfte er Frank auffordernd auf die Schulter.

„Wo willst du hin?“ Fröhligs Augen verfolgten Jens bis zur Tür.

Feldmann drehte sich zu ihm um. Ein dunkler Schatten legte sich über sein Gesicht. Mit beunruhigender Klarheit sagte er: „Mel hat am Telefon nur so viel gesagt, es wäre besser, vorher noch zu frühstücken.“

Mel war Gerichtsmedizinerin und einiges gewohnt. Wenn sie schon dazu riet, nicht mit leerem Magen zu ihrem Tatort zu erscheinen, musste das etwas heißen. Die Kopfschmerzen kehrten zurück, und namenlose Gesichter von Toten, die er längst vergessen glaubte, tauchten aus den Tiefen seiner Erinnerung auf.

Julia parkte den Tesla auf der Rückseite eines Garagenhofs. Die Wände waren mit unleserlichem Graffiti beschmiert worden. In einem Schriftzug glaubte Fröhlig zu lesen: „Schade um die schöne neue Wand.“ Angesichts des heruntergekommenen Zustands überlegte er, ob dieser Spruch nicht an Bedeutung verloren hatte. Fingerbreite Risse durchzogen die Wand, und grüne Ablagerungen zeugten von feuchtem Mauerwerk.

Während er den beiden hinterhertrottete, spielte seine Fantasie ihm Bilder vor, die keine Grausamkeit ausließen. Trotz seines angeschlagenen Zustands begann sein Denkapparat langsam wieder an Fahrt aufzunehmen.

Ihr Weg führte sie an den Rand einer Industriebrache und tiefer in unwegsames Gelände. Fröhligs Augen flogen forschend über die trostlose Szenerie. Von den einst so stolzen Gebäuden hatte die Abrissbirne kaum mehr übrig gelassen als eine trübe Mondlandschaft. Zwischen Hügeln aus zerbrochenem Bauschutt und Graffiti-beschmierten Betonbrocken ragten rostige Stahlträger wie mahnende Gerippe aus dem Boden. Sein Blick wanderte zurück zu der Wohnsiedlung, die sie hinter sich gelassen hatten. Die Gebäude waren in ein tristes Grau gehüllt und wirkten wie verwaiste Kasernen. Wie alles hier hatten auch diese Siedlungen schon bessere Tage gesehen.

Fröhlig verlangsamte seinen Schritt. Die Kulisse ließ seine Gedanken abschweifen, und längst vergessene Erinnerungen drangen an die Oberfläche. Er selbst stammte aus einem ähnlichen Stadtteil, der geprägt war von heruntergekommenen Mietskasernen und einem längst verblassten Charme. Er erinnerte sich: Als Kind war er häufig zu Besuch bei seiner Oma. Die Toilette befand sich auf dem Flur, und der Kohlenkeller war so düster, dass er oft die Hand vor Augen nicht sah. Ein muffiger Geruch von Schimmel und keimenden Kartoffeln stieg ihm in die Nase. Fröhlig schüttelte sich bei dem Gedanken daran – ohne ersichtlichen Grund.

„Sagt dir der Name Fritz Haarmann was?“

„Nein, wer soll das sein?“ Feldmann kam aus dem Osten, wie sollte er also?

„Ein Serienmörder aus den 1920er-Jahren. Man nannte ihn auch den Schlächter von Hannover.“ Fröhlig vergrub die Hände in den Hosentaschen und richtete seinen Blick nach vorne. Wieso ihm dieser Name gerade jetzt einfiel, war ihm selbst ein Rätsel.

„Hat das etwas mit unserem Fall zu tun?“ Feldmann warf ihm einen kurzen Blick über die Schulter zu.

Fröhlig blieb die Antwort darauf schuldig. Wie aus weiter Ferne begann in seinem Ohr ein Banjo zu spielen. Die Melodie war ihm vertraut, und ein schiefes Lächeln verzog seinen Mund. Dann begann eine alte Frauenstimme in seinem Kopf zu singen.

„Warte, warte nur ein Weilchen,

bald kommt Haarmann auch zu dir,

mit dem kleinen Hackebeilchen

macht er Hackefleisch aus dir.

Aus den Augen macht er Sülze,

aus dem Hintern macht er Speck,

aus den Därmen macht er Würste, und den Rest,

den schmeißt er weg.“

Seine Oma sang ihm dieses Lied vor, wenn er nicht einschlafen konnte. Danach lag er oft stundenlang wach und fürchtete sich zu Tode.

Die aufgehende Morgensonne warf die ersten Schatten, die in langen Bahnen aus ihren Verstecken krochen. Plötzlich kreuzte eine Ratte seinen Weg, verharrte und schien sichtlich irritiert. Ihre rubinroten Augen funkelten misstrauisch. Niemand von ihnen beiden rührte sich, und Fröhlig fragte sich, ob die Ratte in diesem Moment dasselbe dachte wie er.

Das Tier machte einen Buckel und begann sich unter schmatzenden Lauten den Bauch zu lecken. Als sie fertig war, fauchte sie bösartig in seine Richtung, als wollte sie ihn warnen, ihr zu folgen. Mit gesenktem Kopf und peitschendem Schwanz huschte sie ins Dickicht, und das Geräusch ihrer Krallen auf dem sandigen Boden war deutlich zu hören.

Die drei Kommissare näherten sich der alten Werkshalle von der Seite. Knochige Dornen überwucherten den roten Backsteinbau und schützten das Innere wie natürlich gewachsener Stacheldraht. Schon von Weitem sah Fröhlig, dass Teile des Dachs eingestürzt waren, und durch ein herausgebrochenes Drahtglasfenster erkannte er schwarzgerußte Wände. Bei alten Fabrikhallen nichts Ungewöhnliches; solche Gebäude zogen Hobby-Pyromanen an wie das Licht die Motten.

Seine Augen flogen über die verwitterte Hallenwand. Die wenigen noch intakten Drahtglasfenster waren mit Zeitungen beklebt, vergilbt und zerfleddert; sie wirkten, als hingen sie dort seit Jahrzehnten. Ihm fielen die Lampen unterhalb der Dachrinne auf – allesamt zerschlagen. Ihre Überreste baumelten wie Innereien aus den Gehäusen.

Fröhlig richtete seine Aufmerksamkeit auf das Ende der Halle, dort, wo die Blaulichter der unterschiedlichen Einsatzfahrzeuge nervös über die Wände zuckten. Neben dem weißen Lieferwagen der KTU standen noch zwei Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr und eine unüberschaubare Menge an Fahrzeugen der Polizei.

Eine Gruppe von drei Ermittlern in weißen Einweg-Schutzanzügen bewegte sich zwischen den Fahrzeugen umher. Ihr Ziel schien offensichtlich der Kopf der verfallenen Industriehalle zu sein. Mit ihren blauen Überschuhen und den silberfarbenen Koffern, die sie seitlich trugen, erinnerten sie ihn mehr an Mitarbeiter der NASA als an Kollegen der KTU.

Vor dem rot-weiß gestreiften Absperrband blieben sie stehen, zückten ihre Dienstausweise und hielten sie mit festem Blick den beiden uniformierten Beamten entgegen. Der ältere grüßte knapp, während der andere es anhob und sie passieren ließ.

„Ist es das, wofür ich es halte?“ Feldmann versuchte, einen neutralen Ton anzuschlagen, als er andächtig vor dem großen rostigen Rolltor stehen blieb.

„Was?“ Fröhlig war für eine Sekunde abgelenkt gewesen. Zwischen den Fahrzeugen glaubte er, einen alten Bekannten gesehen zu haben. Doch das konnte wohl kaum sein. Das letzte, was er über ihn gehört hatte, war, dass der Alkohol ihn zugrunde gerichtet habe. Fröhligs Augen flogen der schemenhaften Gestalt noch hinterher, da wandte sich sein Kopf schon in Richtung Feldmann. Er verstand sofort, worauf Jens angespielt hatte: Das riesige Hallentor zierte ein überdimensionaler nachtschwarzer Wolf, der auf einem Felsvorsprung stehend den Halbmond anheulte.

„Hm“, Fröhlig grunzte nachdenklich, als er das animalische Kunstwerk betrachtete. Wie ein Kenner der Kunst stützte er sein Kinn grübelnd auf seine Faust ab. „Entweder will uns hier jemand auf den Artenschutz aufmerksam machen, oder aber die türkisch-rechtsextreme Community sieht diesen Teil der Stadt als ihr Revier an.“ Ohne den Blick vom riesigen Wolfskopf abzuwenden, griff Fröhlig in seine Jackentasche.

„Ich glaube, den Artenschutz können wir hier definitiv ausschließen, Frank.“ Julia Stern trat einen Schritt näher an das gesprühte Gemälde heran und strich mit ihrem Finger darüber. Die Farbe war ausgehärtet. Dabei fiel ihr das spinnennetzartige Craquelé in den Sprühfarben auf. Demnach konnte das Graffiti unmöglich neueren Datums sein.

Fröhlig zog sein Smartphone aus der Jackentasche und machte ein Foto davon.

„Da drüben.“ Jens Feldmann wies auf eine Tür, die seitlich in das Rolltor eingelassen war.

Fröhlig setzte einen Fuß auf die Schwelle, als aus dem Schatten vier Männer heraustraten und ihnen den Weg versperrten. Vorweg Gerd Rütte, der leitende Kommissar beim KK21, Abteilung organisiertes Verbrechen. Julia beobachtete, wie die beiden Männer sich einen scharfen Blick zuwarfen.

„Rütte?“ Fröhlig sah ihn abschätzig an.

„Frö-öhlig“, erwiderte der Kollege frostig seine Begrüßung. Wer nicht wusste, worauf er zu achten hatte, konnte es leicht überhören. Rütte stotterte – nicht viel, und das Problem war mit den Jahren auch weniger geworden.

In der Tür stehend, fragte sich Fröhlig, was das KK21 hier zu suchen hatte. Ihr Aufgabengebiet lag bei Menschenhandel, Betrug, Falschgeld, Rocker-, Drogen- und Wirtschaftskriminalität. Es war keine Seltenheit, dass sich ihre Fälle überschnitten. Aber dass sie vor ihnen an einem Tatort erschienen, war ungewöhnlich.

Die beiden Männer standen sich gegenüber. Es war nicht zu übersehen, was sie voneinander dachten. Als in den Morgenstunden des 15. August 2007 sechs Menschen vor dem italienischen Restaurant „Da Bruno“ erschossen worden waren, hatte Fröhlig Rütte Tage zuvor gewarnt. In der Nähe seiner Wohnung befand sich eine Sportsbar. Regelmäßig, einmal im Quartal, trafen sich dort die Größen der italienischen Unterwelt – nicht nur, um Espresso zu trinken, sondern in erster Linie, um geschäftliche Angelegenheiten zu regeln, wie zum Beispiel das Eintreiben von ausstehenden Schutzgeldern, Umsätze durch Drogengeschäfte und die Neuanschaffungen von Prostituierten. Dabei war auch der Eigentümer des italienischen Restaurants auf der Mülheimer Straße ein Thema gewesen. Sein Informant hatte ihm berichtet, dass sich jemand in Kalabrien mächtig auf die Füße getreten fühlte, was nur wenig später den Tod von sechs Menschen zur Folge hatte. Fröhlig gab diese Information an Rütte weiter, doch der schlug seine Warnung in den Wind. Daraufhin verloren sechs Personen ihr Leben, und bei ihm blieb ein fader Beigeschmack zurück.

Fröhlig trat einen Schritt zurück und gab den Durchgang frei.

„Du und deine beiden a-anderen Fragezeichen sollten aufpassen. Eure Gerichtsmedizinerin hat e-echt schlechte Laune.“ Einen Moment lang überlegte Fröhlig, worauf Rütte gerade anspielte.

„Ich bin mir sicher, Frau Doktor Kramer hat ihre Gründe, warum sie bei eurem Anblick schlechte Laune bekommen hat.“ Sein Lächeln wurde breiter, nicht aber freundlicher. Rütte ignorierte seine Anspielung. Zumindest ließ er sich nichts anmerken. Als er an Jens und Julia vorbeischritt, grüßte er nur einen von beiden.

Einen Fuß vorsichtig vor den anderen setzend, gingen sie tiefer in die diesige Halle. Im trüben Licht der Morgensonne zerschnitten helle Lichtstreifen die neblige Luft im Inneren. Das Erste, was Fröhlig bewusst wahrnahm, war der süßliche Geruch von Teersand. Es roch nach Diesel, Hydrauliköl und, wenn er richtig vermutete, eben auch nach Teersand – eine Bodenversiegelung, die für Industriehallen in jener Zeit typisch war.

Unter seinen Schuhen hörte er mit jedem Schritt das platzende Geräusch von Glas und brechendem Unrat. Seine Augen überflogen den Bereich vor ihm. Der Boden war übersät mit milchigen Glasscherben, alle nicht viel größer als ein Zweieurostück. Ihrem Aussehen nach stammten sie von Neonröhren. Hier und da wucherten wilder Flieder, und Brombeersträucher schlängelten sich wie Tentakel durch die Fenster ins Innere. Ein Drittel des Dachs war eingestürzt, und die verbliebenen Stahlträger weckten nicht gerade sein Vertrauen.

Fröhlig tastete sich weiter in die Halle hinein. Da wo früher schwere Maschinen unter ohrenbetäubendem Lärm ihre Arbeit verrichteten, standen nur noch nackte Betonsockel, die ihn an Grabsteine erinnerten. Die gesamte Halle besaß den beklemmenden Charme eines „Lost Place“.

Aus dem im Dunkeln liegenden Teil der Halle konnte man deutlich Mels Stimme hören. Nicht nur Fröhlig fiel auf, dass sie missmutig klang.

„Ja, es tut mir aufrichtig leid“, ihr Sarkasmus war nicht zu überhören, „wenn der Empfang hier miserabel ist. Beim nächsten Mal bitte ich den Mörder, er möge bitte nur da metzeln, wo es auch eine ordentliche Netzabdeckung gibt.“ Pause. „Ob ich Sie verarsche? Ja, natürlich tue ich das. Was denken Sie denn, Herr Staatsanwalt?“ Mels Stimme stand am Rand zur Hysterie. „Haha!“, lachte die Frauenstimme trotzig auf. „Tun Sie das, wenn Ihnen verdammt noch mal danach ist. Das ist mir so was von scheißegal.“ Erneute Pause. „Lassen Sie mich ausreden.“

Ein tierähnliches Knurren drang aus der Dunkelheit zu ihnen herüber. „Danke. Wie ich eben schon versucht habe, Ihnen zu erklären, hängt die genaue Reaktion von verschiedenen Umwelteinflüssen ab. Blut gerinnt normalerweise binnen weniger Minuten und könnte nach vier Stunden durchtrocknen. Die DNA-Degradation könnte in dieser Zeit ebenfalls beginnen, insbesondere könnte sie unter dem Einfluss von Umweltfaktoren wie zum Beispiel der Temperatur verzögert werden.“ Mel hatte binnen kürzester Zeit dreimal hintereinander den Konjunktiv benutzt, was nichts Gutes zu bedeuten hatte.

Die Stelle, aus der er glaubte, Mel gehört zu haben, lag im Halbdunkel.

Im diffusen Licht tauchte vor ihnen ein rechteckiger, gelb gefliester Raum auf. Fröhligs Augen wanderten neugierig umher. Damals wurden Waschkauen im Volksmund auch Zitronenbunker genannt, was angesichts des fiesen Gelbtons auf der Hand lag.

Sie folgten dem Weg tiefer in den von Unrat überzogenen Raum hinein. Dann erkannte er den milchigen Vorhang aus Plastikplane. Dahinter vermutete er die Duschen der Kaue. Licht schimmerte von der anderen Seite hindurch und projizierte formlose Schatten auf ihrer Oberfläche. Kurz schnippte er schnell hintereinander mit dem Finger dagegen.

„Mel?“ Zur Sicherheit trat er einen Schritt zurück und wartete ab, was passieren würde.

„Moment!“, kam es zweisilbig von der anderen Seite. „Ist Julia bei dir?“

„Ja“, antwortete die Hauptkommissarin vom LKA einsilbig.

Als der Spalt in der Folie groß genug war, reichte ihnen eine behandschuhte Hand drei Schutzanzüge hindurch.

„Anziehen“, befahl die körperlose Stimme ihnen schroff.

„Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen, Mel?“, wollte Jens Feldmann von der Gerichtsmedizinerin wissen.

„Ich frage dich mal was, Jens“, zischte die Pathologin mehr, als dass sie sprach. „Hast du schon einmal was von einem Staatsanwalt mit Rückgrat gehört?“ Sein Zögern interpretierte sie als ein Nein. „Außerdem werde ich nicht dafür bezahlt, hier neue Freunde zu finden, Feldmann.“ Ratlos sahen sich die drei Kommissare an. Fröhlig fragte sich, ob es nur an dem Telefonat mit dem Staatsanwalt lag oder ob es noch etwas anderes gab, warum sie so überreagierte. Mel gehörte gewöhnlich zu den ausgeglichensten Personen, die er kannte.

„Also, wollt ihr den Tatort jetzt betreten, ja oder nein?“ In der Enge vor der Schwarz-Weiß-Schleuse erwies sich das Überziehen der Overalls schwieriger als erwartet. Erst nachdem sie im Teamwork sich gegenseitig stützten, funktionierte es schließlich.

Fröhligs Fuß berührte nicht ganz die andere Seite, da spürte er Mels kalte Augen und wie sie ihn über ihre weiße Partikelmaske hinweg anstarrte. Mel nahm ihre Schutzbrille ab und eilte zielstrebig auf ihn zu. Unter ihrer Maske sah sie wütend aus, aber er konnte schwören, nicht seinetwegen. Es war Wochen her, dass sie sich privat getroffen hatten. Dabei setzte er das Wort „privat“ imaginär in Anführungszeichen.

Mit in die Hüften gestemmten Armen blieb sie vor ihm stehen und versperrte ihm den Weg. „Na, Fröhlig, du Pharisäer, du Dorfschulversager, du mieser Verräter!“, ätzte sie ihn an. Seit Tagen verspürte sie eine unterschwellige Aggression, die ihr fremd war. Im Hintergrund stand Manjula Chandra, Mels Assistenzärztin, die abwehrend ihre Hände in die Höhe hielt, ganz so, als wollte sie zu verstehen geben, damit nicht das Geringste zu tun zu haben.

Fröhlig überlegte noch, als Mels Faust ihn hart am Brustkorb traf. „Autsch, wofür war das denn bitte schön?“ Er war sich ausnahmsweise keiner Schuld bewusst. Schließlich war es Wochen her, dass sie Sex miteinander gehabt hatten.

„Kannst du mir verraten, warum ich gestern nicht mit euch unterwegs gewesen bin?“, zischte sie bösartig.

Er überlegte, wie er ihr darauf antworten sollte. Dann sagte er mit einem gewinnenden Lächeln auf den Lippen: „Weil man auch keinen Sand mit zum Strand nimmt, Mel!“ Gleichzeitig hielt er schützend die Hände vor das Gesicht.

Erneut traf ihre Faust ihn hart. Doch dieses Mal zielte sie dicht unterhalb des Bauchnabels. „Arsch!“, fauchte sie ihn an.

Mel war wütend, und jetzt wusste er auch, warum. Zu Anfang ihrer Freundschaft Plus hatten sie eine Übereinkunft getroffen: Wer von ihnen beiden Party machte, lud automatisch den anderen mit ein. Beide waren so mit ihrem Beruf verheiratet, dass ihr Privatleben regelmäßig zu kurz kam. Doch das gestern war etwas anderes.

Fröhlig rieb sich den Unterleib. Sie hatte den Schlag präzise ausgeführt, aber nicht mit voller Wucht. „Du kannst mich doch nicht dafür verantwortlich machen, wenn die Braut es vorzieht, den letzten Abend in Freiheit in einem Beauty-Salon zu verbringen.“

„Doch, kann ich“, hielt sie trotzig dagegen, vor allem nachdem sie wusste, wo die Kerle feiern gingen.

„Außerdem, Mel, was hast du an einem Junggesellenabschied nicht verstanden?“ Dabei setzte er einen überlegenen Gesichtsausdruck auf. Wieder traf ihre Faust ihn schmerzhaft, diesmal mit einem Doppel-Punch hart an die Schulter.

„Doppel-Arsch.“ Fröhlig rang sich ein müdes Lächeln ab, während er sich den Oberarm hielt. „Ich bin mit dir noch nicht fertig, Frank.“ Dabei schwang ein Unterton mit, der ihn misstrauisch werden ließ.

„Bevor du mich noch k. o. schlägst, Mel, wo ist sie?“ Fröhlig versuchte, an ihr vorbeizuschauen.

Ohne den Blick von Fröhlig zu nehmen, warf Mel den Daumen über ihre Schulter. „Die letzten beiden Kabinen, Fröhlig, Nummer fünf und sechs.“

„Plural?“, fragte Julia sachlich nach.

„Ich muss euch warnen“, begann die Gerichtsmedizinerin. „Unser Toter ist kein wirklich schöner Anblick.“ Ihre Augen suchten den Kontakt mit jedem Einzelnen von ihnen.

„Ist es das jemals, Mel?“ Das war das erste Mal, dass Fröhlig ihr Augenspiel als ernst gemeinte Warnung verstand.

„Wissen wir, wer ihn gefunden hat?“, fragte Jens Feldmann im Vorbeigehen.

Mel schaute über ihre Schulter hinweg und gab ihrer Assistenzärztin zu verstehen, den Namen zu benennen.

„Ein gewisser Manfred Grashoff. Er ist Wachmann hier auf dem Gelände. Die Firma, bei der er beschäftigt ist, versteht sich auf Gebäudeschutz. Laut den Angaben fiel ihm die aufgehebelte Tür am Haupttor auf. Als er die Leiche fand, überkam ihn Panik. Beim Herausrennen stolperte er und fiel der Länge nach in einige Scherben. Vermutlich wird er gerade genäht und wegen des erlittenen Schocks behandelt. Später wird er zur Vernehmung auf das Präsidium gebracht.“ Mel sagte dies ausdruckslos, ohne von ihren Notizen aufzusehen.

Stumm zählte er jede der Duschkabinen einzeln ab. Im Halbschatten erkannte er auf dem Boden zersprungene Fliesen, Überreste von Zeitungsseiten und darüber verteilt, wie schwarzer Streusel auf Zitronenkuchen, Rattenkot. Fröhlig hörte sich selbst schwer ausatmen. Er hasste Ratten, aber wer tat das nicht?

„Und passt gefälligst auf, wo ihr eure Füße absetzt!“, fauchte Mel sie ausnahmslos an. „Dank der tollpatschigen Kollegen vom KK21 habe ich an meinem Tatort mindestens genauso viel fremde DNA, wie sich auf der Arbeitsunterlage einer südosteuropäischen Sexarbeiterin finden lässt.“ So wie sie es sagte, kam Fröhlig das Wort „angepisst“ in den Sinn. Seine Augen wanderten zum Boden hinab. Das Blut musste vom Wachmann stammen. Und darin, sehr markant, Profilabdrücke der Größe 45.

Jeder der Anwesenden wusste, was das für Mel und ihre Assistenz bedeutete. Dank des Wachmanns und Rüttes Unachtsamkeit war ihr Tatort mit fremder DNA kontaminiert worden. Das verlangte von den beiden unnötige Stunden der Mehrarbeit, in denen sie die direkten und indirekten Transfer-Ereignisse von den gesicherten Gegenständen ausschließen mussten.

Umso mehr sie sich der vorletzten Duschkabine näherten, desto anschaulicher wurde das Spritzmuster auf den zitronengelben Fliesen. Die doppelte Linienführung der blutroten Schleuderspuren sprach eine eigene Sprache. Wie wachsgeschmolzene Perlenketten hoben sich die rostroten Blutstropfen deutlich von den Fliesen ab. Die geometrischen Formen der Halbbögen standen für ein schwungvolles, kräftiges Ausholen, die Linien für erbarmungsloses Zuschlagen. Fröhligs Augen folgten den blutigen Spuren, die wie aufgereihte Perlen an den gelben Kacheln klebten. Als er die vorletzte Kabine erreichte, stockte ihm der Atem.

„Was für eine kranke Scheiße ist denn …“

Mel trat von hinten an ihn heran. „Dieses Bewegungsmuster bezeichnet man als Schleuderspuren durch Bewegungsstopp. Sie entstehen durch das Abschleudern von einem Objekt. Wie zum Beispiel durch ein Beil, ein Messer oder wie in unserem Fall durch etwas Vergleichbares wie eine Stahlrute.“ Zur Verdeutlichung führte sie einen imaginären Schlag aus, hielt abrupt inne und setzte die Bewegung in entgegengesetzter Richtung fort.

Julia Stern bog aus einem Reflex heraus die Schulterblätter nach hinten durch. „Dezelerationsmechanismus“, ergänzte Julia Mels allzu bildhafte Ausführung.

Während Fröhligs Gehirn versuchte, das Gesehene zu verarbeiten, modulierte eine unheilvolle Stimme in seinem Kopf die Qualen, denen das Opfer ausgesetzt worden war. Hinter ihm hörte er Jens trocken schlucken.

Fröhlig trat näher an das Opfer heran. Vor seinen Augen war etwas zutiefst Verstörendes, Monströses geschehen.

„Gott!“ In Jens’ Stimme lag Mitleid für das Opfer.

Ohne sich vom Leichnam abzuwenden, sagte Fröhlig: „Gott hat nicht das Geringste hiermit zu tun, Jens.“

Vor ihnen hing der entblößte Leichnam eines Mannes. Die ursprüngliche Farbe seiner Haut, wenn man im Singular überhaupt davon reden konnte, musste schwarz gewesen sein. Fröhlig schätzte den Mann auf Anfang bis Mitte dreißig. In der Duschkabine hing sein Körper von dunklen Seilen gehalten an einer Querstange. Ihre Enden ragten über die gemauerten Trennwände weit hinaus.

Der leblose Körper war ein einziges dunkelblaues, violettes, fast tiefschwarzes Hämatom und so exzessiv misshandelt, dass sein Blut aus den Poren der Haut hervorquoll. An den zugefügten Verletzungen erkannte Fröhlig schnell, dass der oder die Peiniger das Opfer nicht nur zu Tode prügeln wollten. Da steckte mehr dahinter.

Stumpfe Faustschläge kamen seiner Erfahrung nach dafür nicht infrage. Selbst wenn der Täter Profiboxer gewesen ist – solche Verletzungen verursachte kein Faustschlag.

Mel wusste, wonach Fröhlig Ausschau hielt. „Der Wundmorphologie nach handelt es sich bei dem Tatwerkzeug um einen konischen Gegenstand von etwa einem bis anderthalb Zentimetern Durchmesser“, sagte sie vorausschauend. Mel ging um ihn herum, stellte sich neben ihn und deutete mit ihrem behandschuhten Finger auf den Oberschenkel des Opfers. „Schau mal hier, Frank.“ Sie lenkte seine Aufmerksamkeit auf einen sichelförmigen Bluterguss.

„Sieht für mich aus wie die Verletzung durch einen Teleskopschlagstock. Wenn du mich fragst, Mel ...“ Trotz des Einweg-Overalls, den sie trug, konnte er ihr Deo riechen.

„Die Wucht der Schläge war so zerstörerisch, dass sich das Eisenrohr beim Auftreffen um seinen Oberschenkel gebogen hat“, führte Mel sachlich aus.

Fröhlig nahm sein Smartphone zur Hand und schoss ein Foto von der Verletzung. Sein Blick wanderte zurück, den geschundenen Körper weiter hinauf. Der Hals des Opfers war merkwürdigerweise nahezu unverletzt. „Sollte sein Leiden kein allzu schnelles Ende nehmen, und der oder die Täter haben die Stelle vorsätzlich ausgelassen?“ Seine Frage richtete sich an Mel, die sie unbeantwortet ließ.

Ein Gedanke kam Fröhlig in den Sinn. „Jeder, der einmal Kampfsport betrieben hat, weiß: Ein gezielter Schlag auf die Halsschlagader kann tödlich sein.“

Fröhlig ließ seinen Kopf zwischen den Schultern knirschend kreisen. Beide Schlüsselbeine des Toten waren unnatürlich tief nach innen eingefallen, vermutlich gebrochen. Fröhligs Augen verglichen beide Schultern miteinander. Der Knochen wirkte an dieser Stelle härter. Auch hier fand er dasselbe Muster wie an den Oberschenkeln, was seine Theorie vom Teleskopschlagstock untermauerte. Bei einem Knüppel oder Baseballschläger wäre das Schlagmuster auf den Schulterblättern länglich. Stahlruten hingegen gaben immer etwas nach. Ihre Elastizität machte sie zu einem brutalen und gefürchteten Werkzeug.

Fröhlig zückte sein Smartphone und machte jeweils von einer Schulter zwei Bilder – eines von der Brust- und eines von der Rückseite. Unterhalb der Achselhöhlen hatte der Täter das Nylonseil durchgeführt.

Er gab Mel zu verstehen, dass sie dem Opfer einen sanften Drehimpuls verleihen sollte. Millimeter um Millimeter drehte sich der Körper um seine eigene Achse. Arme und Hände waren auf dem Rücken fest verzurrt. Anormal war auch die Art, wie er gefesselt war; diese nahm viel Zeit in Anspruch. Fröhlig betrachtete die gesamte Rückseite des Opfers. Dabei kam ihm der Begriff „Qual Marta“ in den Sinn.

Das Seil war akribisch in eng anliegende Bahnen um die Arme gewickelt worden, wobei die Handinnenflächen nach außen zeigten – eine Technik, die er aus Berichten von Folteropfern kannte. Diese Art zu Hängen war nicht nur schmerzhaft, sie führte zwangsläufig zu ausgekugelten Schultergelenken und einem qualvollen Erstickungstod.

Ihn beschlich zunehmend das unangenehme Gefühl, dass der oder die Täter nicht nur Rache ausüben wollten. „Krimineller Sadismus?“, grummelte Fröhlig, mehr zu sich selbst als zu jemand anderem.

Er trat einen Schritt zurück und musterte den Leichnam in seiner Gesamtheit. Leicht kippte sein Kopf zur Seite, als würde er über etwas nachdenken. Was ihm fehlte, war das Offensichtliche – die Wunden, die zu seinem Tod führten. Er verspürte den Drang, dem Toten ins Gesicht zu fassen, hielt sich aber zurück. Mel würde ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn er den Leichnam mit seiner DNA kontaminierte.

Wie in Zeitlupe drehte sich der Leichnam um seine Achse. Mit einem Blick, als könnte nur der Tote ihm seine Fragen beantworten, sah er ihn an. Dann atmete er schwer aus. Obwohl er bekennender „Star Wars“-Fan war, fiel ihm ein Zitat von Commander Spock ein: „Man muss erst einmal das Unmögliche abgrenzen. In dem, was dann noch da ist und sei’s auch noch so unwahrscheinlich, muss die Wahrheit stecken.“

Der Umstand, dass der Kopf des Toten wie sonst üblich nicht vornüber hing, hatte etwas Skurriles. Denn dieser saß kerzengerade, wie bei einer Gipsbüste, fest auf seinen Schultern.

Fröhlig neigte den Kopf zur Seite. Sollte er erstickt sein, müssten petechiale Blutungen zu finden sein. Fröhlig beugte sich näher zu dem leblosen Körper herüber. Aus dem blutverschmierten Gesicht starrte ihn das rechte Auge des Toten flehend an. Die Gallerte des Augapfels begann auszutrocknen, was den Eindruck erweckte, die Iris würde unter einer geronnenen Schicht Fett schwimmen. Fröhlig bat Mel, das rechte Augenlid leicht nach unten zu ziehen. Er stellte sich auf die Zehenspitzen. Doch von den punktförmigen oder kleinfleckigen hellroten Einblutungen fehlte jede Spur.

„Also kein Erstickungstod“, schloss er still aus dem Fehlen der braun-violetten Blutgerinnungsstörungen.

„Weißt du, was mit seinem Kopf los ist, Mel? Sollte sein Kinn nicht auf der Brust liegen? Ist ihm etwas in den Hals eingeführt worden, das ein Abkippen verhindert?“

„Das war auch meine erste Überlegung, aber weder im Mund noch im Hals habe ich einen Fremdkörper gefunden. Meine Theorie dazu lautet: kataleptische Totenstarre“, sagte sie, ohne den Blick von dem Leichnam zu nehmen.

„Aha“, sagte Fröhlig, bemüht, ihr zu folgen.