9,99 €

Mehr erfahren.

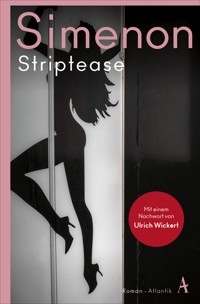

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die großen Romane

- Sprache: Deutsch

ZEIT FÜR MICH – ZEIT FÜR SIMENON »Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.« Gabriel García Márquez Célita, Stripteasetänzerin in Cannes, hat ihren Beruf satt. Um dieses Leben hinter sich zu lassen, will sie ihren Chef Léon dazu bringen, sie zu heiraten, obwohl der bereits vergeben ist. Léon liegt ihr zu Füßen, und sie scheint fast am Ziel, als plötzlich die junge Tänzerin Maud auftaucht. Mit ihrer vermeintlichen Naivität und Hilflosigkeit stielt die Neue allen die Show und erobert den Chef im Sturm. Er hat nur noch Augen für Maud, und Célita muss zusehen, wie ihr der perfekte Lebensplan aus den Händen gleitet. Bandnummer: 90

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Georges Simenon

Striptease

Roman

Aus dem Französischen von Sophia Marzolff

Mit einem Nachwort von Ulrich Wickert

Hoffmann und Campe

Erster Teil

1

Célita sah die Neue als Erste.

Um drei Uhr nachmittags hatte sie wie jeden Tag das Klingeln des Weckers gehört, der auf dem Nachttisch zwischen den beiden Betten stand, und in sich gerollt darauf gewartet, dass Marie-Lou den Alarm ausstellte, dann aufstand und die Läden öffnete, die vor dem Fenster hängenden Nylonhöschen und Büstenhalter einsammelte und schließlich in der Küche das Gas anzündete, um Kaffee zu kochen.

Marie-Lou schlief nackt und hatte die Angewohnheit, selbst bei offen stehenden Fenstern durch die drei kleinen Räume der Wohnung zu wandern, ohne daran zu denken, sich etwas überzuziehen. Die Sonne war an diesem Tag nicht zu sehen, ein verhangener Himmel und trübes Licht verhießen Regen.

»Stehst du nicht auf?«

Als sie, um Geld zu sparen, beschlossen zusammenzuziehen, hatten sie vereinbart, dass sie das Frühstück abwechselnd zubereiten würden, aber Célitas Trägheit war so gewaltig, dass Marie-Lou sich damit abgefunden hatte, es fast täglich zu tun.

Nach dem Aufstehen glänzte ihre Haut, und vielleicht wirkte sie deshalb noch dicker und derber als sonst, vor allem in einem Licht, das die Unregelmäßigkeiten ihrer Haut hervorhob, den bläulichen Schatten der rasierten Achseln, die dunkle Warze unter der linken Brust. Trotzdem lief sie mit der Schamlosigkeit, die dicken Frauen eigen ist, vom Schlafzimmer durch das Esszimmer in die kleine Küche, ohne sich darum zu scheren, dass man ihre üppige nackte Erscheinung von den Fenstern gegenüber sehen konnte.

Célita hatte an diesem Tag nur schnell geduscht, die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und war eilig in ihre Kleider geschlüpft, die auf den Stühlen und am Boden verstreut herumlagen.

»Gehst du weg?«

»Ich muss meinen roten Rock reparieren. Irgendein Idiot hat ihn gestern erwischt, als ich vorbeigetanzt bin, und dabei ist schon wieder die Naht aufgerissen.«

Das bedeutete, dass Marie-Lou die Hausarbeit wieder allein erledigen musste, so wie sie auch allein das Frühstück zubereitet hatte, während Célita lediglich das Brot und die Milchflasche von der Türschwelle hereingeholt hatte.

Die mollige junge Frau beschwerte sich nur selten, aber anstatt ihr dafür dankbar zu sein, empfand Célita eine leichte Verachtung für sie. Zu Natacha hatte sie schon einmal gesagt:

»In ihrem tiefsten Inneren ist sie eben noch immer ein Dienstmädchen!«

Denn Marie-Lou hatte tatsächlich drei Jahre lang als Dienstmädchen gearbeitet.

In Cannes erlebten die Menschen nun schon die zweite Tageshälfte, als Célita in ihren schmalen Ballerinaschuhen zügig durch die Straßen schritt, einen hellgrünen Mantel über die Schultern geworfen.

Weil sie noch roten Seidenfaden kaufen musste, nahm sie einen Umweg, und auf dem kleinen Dreiecksplatz vor der Notre-Dame-Kirche geriet sie in ein Spalier aus Schaulustigen, die den Auszug eines Brautpaars verfolgten. Wie die anderen sah sie zu, stellte sich sogar auf die Zehenspitzen.

Die Braut trug ein weißes Kleid mit Schleppe und Schleier, und der Bräutigam im Cut hielt einen Zylinder in der Hand, so wie man es manchmal in Illustrierten sah.

Aus dem Halbdunkel der Kirche erklangen Orgeltöne, und junge Mädchen sprangen auf das Brautpaar zu, das von den Fotografen auf den Stufen zurückgehalten wurde, und bewarfen es mit ein paar Handvoll Reis, während die Frauen aus dem Volk sich gerührt die Augen tupften.

War es das Gefühl, anders zu sein als diese Menschen, oder war es nur ein Anfall von Melancholie, der sie plötzlich überkam? Ihre Lider fühlten sich heiß an und brannten, und als die Bilder vor ihr zu verschwimmen begannen, erkannte sie unter den Leuten auf der anderen Seite des Spaliers einen grauhaarigen Mann, den sie schon zwei- oder dreimal im Monico gesehen hatte. Er hatte sie nie angesprochen, und sie wusste nicht einmal, ob er in der Stadt lebte oder ein Tourist war; er hatte sie immer nur von seinem Barhocker aus beobachtet.

Allerdings war sie sicher, dass er sie, obwohl ungeschminkt und kaum frisiert, nicht nur ebenfalls erkannt, sondern auch eine Gemütsbewegung in ihrem Gesicht wahrgenommen hatte, für die sie sich schämte.

Sie konnte es nicht leiden, wenn man sie so ansah, nachsichtig, fast mitleidig, und hätte ihm am liebsten die Zunge herausgestreckt. Verärgert löste sie sich aus der Reihe, rempelte dabei die Menschen neben sich an, die ihr hinterherblickten.

Das Monico befand sich nur zweihundert Meter entfernt, nicht weit vom Hafen, in einer engen Straße voller Autos, die dort den ganzen Tag über parkten. Die Eingangstür war offen, und Célita schob den Vorhang zur Seite. Die beiden Putzfrauen waren da, Madame Blanc und die alte Madame Touzelli, und kehrten gerade die Luftschlangen und bunten Kügelchen auf dem Boden zusammen.

Im Raum hing noch der schwere Dunst von Schnaps und Champagner, obwohl über den granatrot bezogenen Bänken das Fenster offen stand, das nachts hinter dicken Vorhängen verborgen lag. Im hellen Tageslicht wirkte das Lokal ebenso ordinär wie Marie-Lous Nacktheit, wenn sie zu Hause Kaffee kochte.

Célita wunderte sich darüber, dass Monsieur Léon nicht zu sehen war, der Besitzer des Monico, der normalerweise jeden Nachmittag vorbeikam. Sie warf einen Blick in die kleine Kammer am Ende der Bar, sah die offen stehende Luke und begriff, dass er unten im Keller beschäftigt war.

Sie stieg die eiserne Wendeltreppe hinauf, die sie während der letzten Monate so oft hinauf- und hinuntergegangen war, und betrat den Raum mit der niedrigen Decke, der den Showkünstlerinnen als Garderobe diente.

Es kam nur selten vor, dass sie tagsüber hier war und den Hof sehen konnte, in dem ein Böttcher gerade seine Fässer ordnete. Sie holte ihren roten Flamenco-Rock von der Stange, an der allerlei Kleider in den verschiedensten Stilen und Farben hingen, legte ihren Mantel ab, setzte sich auf einen Schemel und fing an zu nähen.

Irgendwann musste sie an Natacha und den amerikanischen Reispuder denken, den ein Marineoffizier ihr geschenkt hatte. Die kostbare Dose stand auf dem langen Frisiertisch, auf dem jede der Frauen ihre persönlichen Schminksachen aufbewahrte. Célita öffnete das Fenster, leerte ihre eigene Puderdose über dem Hof aus, dann füllte sie sie bis zum Rand mit Natachas Puder.

Sie fragte sich nicht, was ihr über die Leber gelaufen war, aber als sie weiternähte, war ihre Miene so düster wie der Himmel. Sie wusste, dass es ihre Züge verkniffen machte, ihren Blick verschlagen, dass sie dann den Ausdruck eines Tieres hatte, das unter dem Einfluss eines Gewitters jeden Moment die Krallen ausfährt. Sie hasste die Näherei, so wie sie jede Hausarbeit hasste. Sie hasste so vieles! …

Von unten waren Geräusche zu hören, und durch die kuriose Fensterluke, die direkt über dem Fußboden angebracht war, sah sie unten den Chef und Émile aus dem Keller in die kleine Kammer hochkommen, beide mit Whiskyflaschen in der Hand.

»Räum sie dann in den Schrank …«, sagte Monsieur Léon gerade.

Er stellte seine Flaschen auf dem Tisch ab und stieß die Tür zum Lokal auf, während Émile, der Célita durch die Scheibe entdeckt hatte, erfreut lächelte und ihr zuzwinkerte.

Célita wusste, was die beiden im Keller gemacht hatten: Sie hatten Schmuggelwhisky in Markenflaschen umgefüllt. Es ging sie zwar nichts an, trotzdem hätte sie nichts dagegengehabt, wenn man den Chef erwischen würde, denn sie konnte Schwindler nicht leiden. Sie schwindelte zwar selbst, doch nur weil es sein musste, und sie hasste sich auch selbst dafür.

Aber wozu länger grübeln? Sie brachte ihre Arbeit zu Ende, vernähte den Faden, den sie mit den Zähnen abbiss. Der Rock, den sie nun seit drei Jahren trug, war schon fadenscheinig und würde nicht mehr lange halten; auch das Rot wirkte bei Tageslicht schon verblichen.

Émile machte ihr unten irgendwelche Zeichen, die sie nicht verstand. Sie öffnete die Tür und fragte:

»Was willst du?«

Den Finger auf den Lippen, bedeutete er ihr, leise herunterzukommen.

Émile war siebzehn Jahre alt und dabei so klein und schmächtig, dass er wie fünfzehn wirkte und von allen wie ein junges Bürschchen behandelt wurde. An den Nachmittagen half er Monsieur Léon, machte Besorgungen und hüpfte schließlich draußen von Auto zu Auto, um Reklameprospekte des Monico unter die Scheibenwischer zu klemmen.

Vom späten Abend bis vier Uhr morgens stand er in einer zu großen Uniform draußen vor dem Club, öffnete Wagentüren und führte Gäste ins Lokal.

Jetzt hatte er sich vor dem Bullauge aufgestellt, dem runden Sichtfenster in der Tür der Kammer, durch das man die Vorgänge im Lokal beobachten konnte.

Célita hatte den Anfang verpasst, aber nach dem Gespräch zu schließen, das sie hörte, konnte es nicht viel gewesen sein. Die beiden Putzfrauen waren immer noch im Saal zugange, und in der Mitte des taghellen Raumes stand eingeschüchtert ein junges Mädchen, das man an einem Ort wie diesem nicht erwartet hätte, eher vielleicht unter den Schaulustigen vorhin bei der Hochzeit.

Monsieur Léon stand an die Bartheke gelehnt, ohne Jackett, die Hemdsärmel über seinen behaarten Handgelenken aufgekrempelt, und musterte die junge Besucherin mit einem langen, eindringlichen Blick.

»Wer hat dich hergeschickt?«

»Niemand, Monsieur. Ich bin von selbst gekommen.«

Émile stupste Célita, der er vor dem Bullauge Platz gemacht hatte, mit dem Ellbogen in die Seite; wahrscheinlich war er aufgeregt, sie so nah neben sich zu spüren.

»Du bist also aus Bergerac, sagst du?«

»Ja, Monsieur.«

»Und in Bergerac hast du vom Monico gehört?«

»Nein, ich bin nicht direkt von dort gekommen.«

Sie trug ein sehr schlichtes schwarzes Kleid und einen roten Hut, und dazu hatte sie weiße Zwirnhandschuhe angezogen, als wäre sie auf dem Weg zur Messe.

»Dann erzähl mal.«

»Was soll ich erzählen?«

»Wo du warst, bevor es dich hierherverschlagen hat.«

»Zuerst bin ich nach Toulouse gefahren, da gibt es ein Nachtlokal namens Moulin Bleu …«

»Kenne ich. Hast du da gearbeitet?«

»Nein.«

»Warum nicht?«

Sie zögerte, wurde rot, fingerte an ihrer schwarzen Lacktasche herum, die ganz neu aussah und nicht zu ihrer sonstigen Aufmachung passte.

»Sie wollten mich dort nicht.«

»Bist du sicher, dass du schon neunzehn bist?«

»Ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen.«

Mit vor Aufregung fahrigen Fingern machte sie ihre Handtasche auf, die ihr noch nicht vertraut war, reichte ihm ihren Personalausweis, und der Chef las mit halblauter Stimme:

»Maud Leroy, geboren am 13. Mai …«

»Sehen Sie?«

»Gut. Und was war nach Toulouse?«

»Dann bin ich mit dem Zug nach Marseille gefahren, wo ich eine Woche lang in einer Bar gekellnert habe.«

»In welcher Bar?«

»Chez Freddy.«

»Hast du mit Freddy geschlafen?«

Wieder ein Rippenstoß von Émile, denn Monsieur Léon wirkte immer mehr wie ein dicker Kater, der mit einer Maus spielt.

»Woher wissen Sie das?«

»Ich kenne Freddy. Und davor?«

»Was meinen Sie damit?«

»Mit wie vielen Männern hast du davor geschlafen?«

Sie klang aufrichtig, als sie antwortete:

»Mit zweien.«

Célita machte sich bewusst, dass ihre eine Brust an Émiles Schulter lag, bewegte sich jedoch nicht von der Stelle.

»Hat Freddy dir von mir erzählt?«

»Nein. Das war ein Gast in der Bar. Und da ich von Bergerac weggegangen bin, um Striptease zu machen …«

»Warum?«

Die Frage brachte sie so aus dem Konzept, dass sie keine Antwort fand.

»Stellst du dir das so einfach vor?«

»Ich glaube, ich könnte es.«

»Wann bist du in Cannes angekommen?«

»Heute Morgen, mit dem Nachtzug. Ich bin um elf schon mal hier gewesen, aber da war die Tür noch zu. Ich habe mir ein Zimmer ganz in der Nähe genommen, im Hôtel de la Poste.«

»Zieh dein Kleid aus.«

»Jetzt gleich?«

Er zuckte nur mit den Schultern, und die Neue blickte unsicher zu den beiden Putzfrauen hinüber, die sie gar nicht zu beachten schienen.

»Worauf wartest du?«

»Auf nichts …«

Schließlich rang sie sich durch und legte ihre Handtasche auf einem Tisch ab. Sie zwang sich ein Lächeln auf die Lippen, und während sie Monsieur Léon unverwandt ansah, zog sie langsam ihr schwarzes Kleid aus, das sie sich über den Kopf zog, wie sie es auch zu Hause gemacht hätte.

»Niemals nach oben, immer nur nach unten. Eine Frau mit den Armen in der Luft und dem Kopf unterm Kleid ist kein schöner Anblick.«

»Das wusste ich nicht.«

»Du wirst es lernen.«

»Soll ich auch das Unterkleid ausziehen?«

Émile nutzte den Moment, um sich enger an Célita zu drücken, als könnte er dann besser sehen, und sie tat, als würde sie es nicht bemerken.

Jetzt lag das Unterkleid zu Füßen des jungen Mädchens, das nur noch seinen Büstenhalter und seinen Schlüpfer trug. Vor den dunklen Rottönen des Nachtlokals wirkte ihre Haut fast kreidig weiß. Dieses Ausziehen am helllichten Tag, während gleichzeitig der Straßenlärm zum Fenster hereindrang, hatte etwas Heimliches, Verbotenes, das Célita störte.

»Hast du dir die Achseln nicht rasiert?«

»Muss man das?«

»Allerdings! Lass mal deine Brüste sehen.«

Ihre Brustwarzen waren noch hellrosa und glatt. Wie er so schwer gegen die Bartheke lehnte, hatte Monsieur Léon eher etwas von einem Pferdehändler als von einem Voyeur, trotzdem entfuhr Célita unwillkürlich ein leises:

»Schwein!«

Und sie rückte ein Stück von Émile ab, der verlegen wurde und nicht mehr auf die gleiche Weise durch das Bullauge stierte.

»Du kannst dich wieder anziehen.«

»Gefalle ich Ihnen nicht?«

»Ich hab nur gesagt, du kannst dich wieder anziehen. Hast du das Plakat neben dem Eingang gesehen?«

Sie zog die Träger ihres Unterkleids hoch und nickte.

»Jeden Freitag findet bei uns neben dem üblichen Programm noch ein Amateur-Striptease statt. Komm kurz vor zehn und setz dich an den Tisch da hinten …« Er deutete auf ein Tischchen in der Nähe des Orchesters. »Du verhältst dich, als wärst du ein Gast, und wenn der Ansager dich anspricht, stehst du auf und tust dabei so, als würdest du zögern. Verstanden?«

»Und dann?«

»Keine Sorge. Um den Rest kümmere ich mich. Wenn die Sache funktioniert, stelle ich dich ein.«

Wieder in ihren Kleidern, wirkte sie mehr als zuvor wie ein ganz normales junges Mädchen, und man konnte sich kaum vorstellen, dass sie sich eben erst ausgezogen hatte, ohne mit der Wimper zu zucken.

»Ich danke Ihnen.«

»Nichts zu danken. Also spätestens um zehn Uhr da sein.«

»Ja.«

»Pünktlich.«

»Pünktlich.«

Als sie den Samtvorhang zur Seite schob, um hinauszugehen, rief er sie noch einmal unwirsch zurück:

»Hast du genug zum Abendessen?«

Sie drehte sich um und wurde schon wieder rot.

»Ich brauche nichts.«

»Wie viel hast du noch übrig?«

»Zweihundert Franc.«

»Nimm das hier als Anzahlung.«

Er reichte ihr einen 500-Franc-Schein, den sie in ihre Handtasche steckte.

Émile hatte sich auf Zehenspitzen von der Tür zurückgezogen, und Célita stieg wieder die Eisentreppe hinauf, um ihre Handtasche zu holen. Als sie anschließend unten den Saal durchquerte, stand der Chef an dem kleinen Radio hinter der Theke und hörte sich die Rennergebnisse an.

»Wo kommst du denn her?«

»Von oben. Ich bin hergekommen, um meinen spanischen Rock zu reparieren.«

Er musterte sie misstrauisch. Sie kannten einander gut, und er wusste, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nahm.

»Heute Abend kommt eine Neue dazu«, verkündete er, als wollte er sie auf die Probe stellen.

»Gut so, es wurde ja auch schon etwas eintönig. Eine Tänzerin?«

»Striptease.«

»Hat Madame Florence sie engagiert?«

Das war hinterhältig von ihr, denn so erinnerte sie ihn daran, dass die eigentliche Chefin seine Frau war, Madame Florence, wie alle sie nannten.

Er gab keine Antwort, aber wenn nicht die Bartheke zwischen ihnen gewesen wäre, hätte er ihr vielleicht eine Ohrfeige verpasst. Das war schon vorgekommen. Trotzdem konnte er Célita nicht entbehren. Und sie, hätte sie so einfach auf ihn verzichten können?

Jetzt war sie jedenfalls nur böse auf ihn und wütend, weil sie, wie jedes Mal, wenn eine Neue auftauchte, Angst bekam. So wie auch Madame Florence immer Angst bekam.

Sie verließ grußlos das Lokal und kehrte auf demselben Weg zur Place du Commandant Maria zurück, wo sie mit Marie-Lou wohnte. Diese hatte inzwischen Ordnung gemacht, lag auf dem Sofa und feilte sich die Nägel.

»Heute Abend kommt eine Neue.«

»Wer ist sie?«

»Ach, niemand. Ein junges Mädel, das heute Morgen mit dem Zug angereist ist.«

»Es wird so laufen wie bei den anderen.«

Denn Maud Leroy war nicht die Erste und sicher auch nicht die Letzte, die sich auf diese Weise bewähren musste. Manche Mädchen hielten nur einen Abend durch, und einmal war sogar eine in dem Moment, als sie auf die Tanzfläche sollte, panisch davongerannt und hatte sich in der Toilette eingeschlossen.

Die meisten versuchten, mehr zu bieten als die angestammten Tänzerinnen, und produzierten sich dann so ungeschickt, so unanständig, dass die Zuschauer peinlich berührt waren. Zwei oder drei hatten mehrere Tage lang durchgehalten, und eine kleine Italienerin war nach einer Woche in ein Appartement des Carlton umgezogen.

»Hast du sie gesehen?«

»Ja.«

Nach einer Schweigepause, in der Marie-Lou immer noch ihre Nägel bearbeitete, murmelte das dicke Mädchen:

»Ist das alles?«

»Was meinst du damit?«

»Ich wundere mich, dass du nichts Boshaftes über sie zu sagen hast.«

»Danke schön.«

»Bitte schön.«

Auch sie kannten einander gut.

Um halb neun hatten sie die Kleider angezogen, die sie als Animierdamen zwischen ihren Vorführungen trugen, und spazierten auf hohen Absätzen an den erleuchteten Schaufenstern entlang, zusammen mit vielen anderen Passanten. Für die meisten Leute war es Feierabend. Paare, Familien strömten in die Kinos.

Im Chez Justin, dem kleinen Restaurant an der Place du Marché, trafen sie auf Natacha und Ketty, die sich aus den gleichen Sparsamkeitsgründen wie sie eine Unterkunft teilten und schon zu essen begonnen hatten.

»Spaghetti, Justin!«, bestellte Célita, als sie an der Theke vorbeikam.

Sie aßen fast jeden Abend hier, und die Gäste, meist Geschäftsleute aus dem Viertel, später in der Nacht dann Lastwagenfahrer, Metzger oder Bauern, die ihr Gemüse mit dem Lieferwagen in die Stadt brachten, kannten sie.

Diesmal verkündete Marie-Lou die Nachricht:

»Es gibt anscheinend eine Neue.«

Komischerweise sahen die beiden Célita an, als müsste sie zwangsläufig Bescheid wissen.

»Was ist sie für eine?«

Darauf Célita schmallippig:

»Eine, die einer von uns den Platz streitig machen könnte. Welcher, wird sich zeigen.«

Es hatte angefangen zu nieseln, und da der Gehweg schmal war, gingen sie jeweils zu zweit über den nassen Asphalt, wie Internatsschülerinnen, mit gesenkten Köpfen und ohne zu reden. Als sie um halb zehn um die Ecke bogen, war das Leuchtschild des Monico noch dunkel. Ein älterer Mann stand vor dem Nachtlokal, die Nase dicht an den Schaukasten gepresst, und betrachtete im Schein der Straßenlampe die Fotografien.

Die vier Frauen befanden sich noch etwa dreißig Meter von ihm entfernt, als das Schild plötzlich gleichzeitig mit dem Schaukasten aufleuchtete und der von Licht überflutete Mann überrascht und beschämt zusammenfuhr, bevor er sich mit schnellen Schritten entfernte.

»Hast du gesehen?«, fragte Marie-Lou.

»Na und?«

»Nur so.«

Émile kam in seiner betressten Uniform aus dem Lokal, um seinen Platz auf dem Trottoir einzunehmen. Drinnen saß Madame Florence schon an der Kasse, während Ludo, der Barmann, seine Flaschen ordnete.

»Guten Abend, Madame Florence.«

»Guten Abend.«

»Guten Abend, Madame Florence …«

»Guten Abend …«

Sie zogen an ihr vorbei wie Klosterschülerinnen an der Mutter Oberin, und sie hatten auch die gleichen Ängste. Die Musiker stimmten gerade ihre Instrumente.

»Marie-Lou!«

»Ja, Madame.«

»Ihre Fingernägel? …«

Marie-Lou zeigte triumphierend ihre frisch manikürten Hände vor, denn am Tag zuvor hatte Madame Florence sie auf die schmutzigen Ränder aufmerksam gemacht.

»Und was ist mit Ihrem Haar?«

Es war sichtlich fettig, und wenn man genauer hinsah, erkannte man helle Schuppenpünktchen.

»Ich konnte heute keinen Friseurtermin bekommen. Ich gehe morgen.«

»Unbedingt!«

Natacha und Ketty durchquerten auf dem Weg zur Garderobe gerade die kleine Kammer, und Célita wollte ebenfalls hineingehen, als sie noch einmal zurückgerufen wurde.

»Célita!«

»Ja, Madame Florence.«

»Ich habe gehört, Sie waren heute Nachmittag hier?«

Émile konnte es ihr nicht erzählt haben, denn er schwärmte für Célita wie ein Gymnasiast, und als er sie am Nachmittag ans Bullauge geholt hatte, hatte er dies weniger getan, um den Anblick mit ihr zu teilen, als um ihr möglichst nahe zu sein.

Léon hatte ebenso wenig Grund etwas zu erzählen, angesichts der Beziehung, die zwischen ihnen beiden bestand.

War Madame Florence ins Monico gekommen, als die Putzfrauen noch da gewesen waren? Das kam gelegentlich vor. Aber auch so entging ihr nie etwas.

»Ich habe gestern vergessen, meinen Rock mit nach Hause zu nehmen, den ein Gast festgehalten hat, sodass die Naht gerissen ist. Deshalb bin ich hergekommen, um ihn zu nähen.«

Anders als Marie-Lou schlug Célita die Augen nicht nieder, sondern schaute der Chefin direkt ins Gesicht, hatte dabei sogar einen spöttischen Zug um die Lippen.

»Sorgen Sie dafür, dass das nicht mehr vorkommt.«

»Sehr wohl, Madame Florence.«

Der ironische Ton war nicht zu überhören. Seit Monaten tobte dieser Kampf zwischen ihnen. Wer ihn gewinnen würde, war schwer zu sagen. Sicher war gegenwärtig nur, dass die eine von beiden die Chefin war, Monsieur Léons Ehefrau, und die andere nicht.

»Worauf warten Sie noch?«

»Ich wusste nicht, dass Sie fertig waren.«

Madame Florence war natürlich nicht verborgen geblieben, dass ihr Mann an bestimmten Nachmittagen die Wohnung an der Place du Commandant Maria aufsuchte, wenn Marie-Lou gerade ihre Besorgungen machte. Léon hatte früher schon andere Showmädchen besucht, fast alle, um die Wahrheit zu sagen, doch nie so lange und nicht auf die gleiche Weise.

Im Monico schenkte er Célita keine Aufmerksamkeit, und wenn doch, dann fast immer, indem er sie grob anfuhr. Nicht um seine Frau zu täuschen, sondern eher, weil ihn oft eine plötzliche Abscheu gegen die Tänzerin überkam.

Draußen lief Émile mit einem roten Regenschirm in der Hand zu einem anhaltenden Auto und schickte sich an, die Wagentür zu öffnen, als das Auto, dessen Fahrer sich lediglich eine Zigarette angezündet hatte, weiterfuhr. Enttäuscht bezog er wieder seinen Posten vor dem Eingang, wo er von drinnen die Stimmgeräusche der Instrumente hörte. Es war ein bisschen wie beim Angeln; es gab gute und schlechte Tage; und bei jedem Wagen, der um die Ecke bog, verspürte Émile ein Herzklopfen wie der Angler, der seinen Korkschwimmer verschwinden sieht.

»Bald geht es los, meine Herrschaften …«

»Um wie viel Uhr heißt das genau?«

Er wollte lieber nichts allzu Falsches behaupten. Die Vorstellung begann selten vor Mitternacht, manchmal sogar erst später, wenn noch nicht genug Gäste da waren.

Manche schoben den roten Vorhang beiseite und machten, wenn sie den leeren Saal sahen, gleich wieder kehrt, obwohl das Orchester wie auf Kommando loslegte.

»Wir kommen später noch mal wieder …«

»Besser wäre es, Sie sichern sich schon mal einen Tisch …«

An anderen Tagen wiederum füllte sich das Lokal auf wundersame Weise binnen weniger Minuten, und die Gäste, die keinen Platz mehr fanden, drängten sich in Trauben an der Bar.

Oben in der Garderobe waren die vier Frauen dabei, sich zu schminken. Natacha fragte Célita ohne Umschweife:

»Hast du etwa von meinem Puder geklaut?«

Célita antwortete nicht. Die anderen hörten nicht weiter zu.

»Hättest du mich gefragt, hätte ich dir welchen gegeben, aber so …«

Sie griff nach Célitas Handtasche, nahm die Puderdose heraus und kippte den Inhalt in den Papierkorb, in dem sich vor allem schmutzige Wattebäusche befanden.

Ihr Tun zog keinerlei Protest nach sich, nur einen kalten, stechenden Blick von Célita, die sich gerade das Haar kämmte.

Draußen durchbrach das rhythmische Klackern hoher Absätze die nächtliche Stille der dunklen Straße, jemand näherte sich mit eiligen Schritten. Émile blickte auf seine Uhr, und als die Frau an ihm vorbeikam, flüsterte er leicht besorgt:

»Beeilen Sie sich, Mademoiselle Francine!«

Sie war eine hübsche junge Frau, frisch und wohlgenährt, mit krausem Haar. Sie machte gar nicht erst den Versuch, an der Bar vorbeizuhuschen, und war sich bewusst, dass alle zu ihr hinblickten, Ludo, die Musiker und Jules, der Kellner, der gerade Champagnerkübel auf den Tischen verteilte.

»Bitte entschuldigen Sie, Madame Florence. Ich habe mich etwas verspätet …«

»Elf Minuten.«

Die Chefin hatte bereits ein Notizbuch aus der Schublade genommen, in dem die Namen der ganzen Belegschaft aufgelistet waren und hinter manchen Kreuzchen standen.

»Es ist wegen der Nachbarin, die nachts meinen Sohn hütet … Sie war noch nicht nach Hause gekommen, und ich konnte Pierrot nicht allein …«

»Es tut mir leid, Francine.«

Ein Kreuzchen kam zu drei anderen hinzu, und jedes bedeutete fünfhundert Franc Lohnabzug für Francine.

»Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte …«

Das stimmte. Sie war noch ganz außer Atem.

»Gehen Sie und ziehen Sie Ihren Mantel aus.«

Francine tanzte und sang nicht, führte keine eigene Nummer vor. Sie wirkte lediglich als Animierdame, außerdem nahm sie den Gästen die Garderobe ab und hängte die Mäntel und Hüte in der Kammer auf.

Monsieur Léon erschien fünf Minuten vor zehn, setzte sich auf einen Barhocker und vergewisserte sich mit einem Blick in die Runde, dass alles seine Ordnung hatte.

»Hast du die Hüte vorbereitet?«, fragte er Jules, den Keller.

Denn es wurden an den Tischen Papp- und Papierhüte verteilt, manchmal Cowboyhüte, ein andermal Matrosenmützen oder Zylinder in allen möglichen Farben.

»Glaubst du, sie kommt?«, fragte ihn seine Frau, der er von der Neuen erzählt hatte.

»Ganz sicher.«

Endlich führte Émile zwei Gäste herein. Sie wollten sich gerade an die Bar setzen, als Francine auf sie zueilte, um sie an einen Tisch zu begleiten. Saßen sie erst einmal dort, blieben sie nämlich.

Fast im selben Moment schlüpfte Maud Leroy, das junge Mädchen vom Nachmittag, durch den zweiteiligen roten Samtvorhang und hielt beim Anblick des Saals erst einmal verblüfft inne, weil sie ihn kaum wiedererkannte.

Auch Madame Florence war etwas überrascht, denn die Neue war ein ganz anderer Mädchentyp als der, den man normalerweise im Monico zu sehen bekam. Mit gerunzelter Stirn blickte sie verstohlen zu ihrem Mann hinüber und schien sich etwas zu fragen.

Barmann Ludo sprach sie schließlich an:

»Da hinten haben Sie einen guten Tisch, Mademoiselle.«

Ein weiterer Kunde kam herein, ein Stammgast, der sich auf einen Hocker am Ende der Bar setzte, wo er sich mit dem Rücken an die Wand lehnen konnte.

»Einen Scotch, Ludo.«

»Sofort, Herr Doktor.«

Er nannte sie fast alle »Herr Doktor«, und manchen schmeichelte es tatsächlich.

Madame Florence öffnete die Kammertür, die sich in Reichweite ihrer Kasse befand, und rief die Eisentreppe hinauf:

»Wie sieht es aus, da oben?«

Man hörte es rumoren, und Natacha und Ketty kamen als Erste herunter. Marie-Lou fragte auf der Treppe:

»Stimmt es, dass du von ihrem Puder geklaut hast?«

Célita warf ihr einen ausdruckslosen Blick zu und zuckte nur mit den Schultern.

Unten im Saal saß die Neue stocksteif an ihrem kleinen runden Tischchen, vor sich ein Glas mit einer gelben Flüssigkeit, das man ihr ohne zu fragen hingestellt hatte. Ketty, die fast so dick war wie Marie-Lou, aber von einer freimütigeren, frecheren Sinnlichkeit, ging auf die beiden Männer zu.

»Wer will mit mir tanzen?«

Natacha stand an der Bar und würde ihr jeden Moment nachfolgen.

Célita und Marie-Lou kamen ebenfalls in den Saal. Jetzt ging es nur noch darum, sich jemanden zu »schnappen« und eine angenehme Stimmung zu verbreiten.

Émile öffnete schwungvoll den Vorhang und geleitete stolz nicht ein, sondern gleich drei Paare herein, Holländer, die trotz des trüben Wetters der vergangenen Tage einen ordentlichen Sonnenbrand abbekommen hatten.