21,99 €

Mehr erfahren.

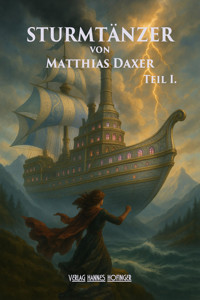

- Herausgeber: Verlag Hannes Hofinger

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

„Ich habe einen Auftrag für dich, Leon. Du musst etwas zu Ende bringen. Den Fehler eines alten Mannes geradebiegen.“ Nach dem mysteriösen Tod seines Großvaters liegt Leons Welt in Scherben. Die Briefe, die sein Opa ihm am Sterbebett hinterlassen hat, werfen nur weitere Fragen auf: Wer ist der Avergeist, und was hatte er mit Opa zu schaffen? Alle Nachforschungen führen ins Nichts, bis eine junge Frau namens Mela auftaucht und ihm von uralten Dämonen, fremden Welten und dem Zirkel der Sturmtänzer erzählt. Sie will dem Avergeist die Stirn bieten, aber er ist nicht ihr einziger Feind. Zuerst muss sie die Wolkenbarke erobern, auf der die Sturmtänzer ein tyrannisches Regime errichtet haben, das Seelen aus allen sieben Welten entführt und dem Avergeist ausliefert. Mela und Leon geraten ins Zentrum eines jahrhundertealten Konflikts, in dem nicht nur ihr Leben, sondern das Schicksal aller Welten auf dem Spiel steht. Eine Geschichte über Unterdrückung, Rebellion, Verrat und Selbstbestimmung – der Auftakt einer Fantasy-Reihe aus Tirol, inspiriert von Sagen und Mythen aus dem Alpenraum und darüber hinaus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

978-3-9505702-3-6

Matthias Daxer

Jahrgang 1994, in Wattens aufgewachsen, lebt, schreibt und arbeitet heute in Innsbruck. Das Schreiben begleitet ihn schon seit der Volksschule. Während der Studienzeit las er auf diversen Poetry-Slam-Bühnen und schrieb für das komplex-Magazin Lyrik und Prosa. 2016 ist sein Debütroman, der Jugendkrimi „Unter allem liegt die Angst“, im Eigenverlag BoD erschienen. Auf ein Genre will er sich noch nicht festlegen – von Fantasy über Horror bis hin zu Cyberpunk hat ihn vieles in den Bann gezogen. Gerne verleiht er diesen Genres einen österreichischen Touch. Seit 2019 veranstaltet er unter dem Label „wort.wege“ Workshops zum kreativen und reflexiven Schreiben. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich aktuell als Deutschlehrer, möchte sich aber langfristig immer mehr dem Schreiben widmen.

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Film, Funk und Fernsehen, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

STURMTÄNZERvon

Matthias Daxer

Erwachen

Auch inmitten tiefster Dunkelheit kann ein Licht aufglühen. Der lodernde Holzstoß am Dorfplatz stieß Funken in die klare Winternacht. Hrodgar johlte und warf die Fackel in die Flammen. Das Dorf stimmte ein. Um ihn herum hüpften und sprangen alle in einem wilden Reigen umher. Endlich war es so weit. Peitschen knallten, Trommeln schlugen. Auf den Hüttenwänden jagten Schatten einander in wildem Tanz. Geschnitzte Fratzen mit monströsen Zungen wackelten den Kindern entgegen, die sich verschreckt an die Rockzipfel ihrer Mütter klammerten. Das Dorf bäumte sich auf gegen den Winter, der auch dieses Jahr seine Klauen in Schattenberg gegraben hatte. Viele Nächte schon hatten die Dorfbewohner heuer mit hungrigen Mägen in kalten Betten gelegen. Viele weitere solcher Nächte würden noch folgen. Aber heute, zur Wintersonnwende, zeigte sich, aus welchem Holz die Bewohner Schattenbergs geschnitzt waren. Sie hatten immer noch genug Kraft, die Dämonen des Winters in Schach zu halten, bis die Tage länger und die Nächte milder werden würden. Von heute an war das Licht wieder auf ihrer Seite.

Hrodgar liebte dieses Fest. Um ihn herum umarmten Menschen einander, prosteten sich zu, Krüge klirrten, Hände wurden geschüttelt. Hässliche und schöne Perchten sprangen aufeinander zu und prügelten sich unter dem Lachen der Menge. Im Trubel hatte Hrodgar beinahe die struppige Ziege vergessen. Sie stand immer noch da, erstarrt wie ein ausgestopftes Tier.

Wir hätten sie wieder anketten sollen, durchfuhr es Hrodgar. Er wusste nicht, ob es das viele Bier oder die tanzenden Teufelsfratzen waren, aber nun hatte ihr Schatten vor den tanzenden Flammen etwas Gespenstisches. Ein paar der Kinder hatten das eine Ende der Kette schon vom Pflock gelöst und versuchten, die Ziege mit Stöcken hin und her zu treiben, aber sie regte sich nicht. Als Gilwar und er das Tier am Nachmittag im Wald gefunden hatten, hatte Hrodgar seinen Freund aufgeregt an der Schulter gepackt. „Die Habergeiß! Das ist ein Zeichen!“, hatte er geflüstert. Aber beim Klirren der Eisenkette, die Hrodgar der Habergeiß umlegen wollte, hatte sie ausgetreten und nach seiner Hand geschnappt. Er und Gilwar waren schweißgebadet gewesen, bis sie das Vieh endlich ins Dorf gezerrt hatten. „Der Winter wehrt sich immer“, hatte Gilwar scherzhaft gesagt.

Erneut johlten die Leute um Hrodgar, noch lauter als vorher. Er riss sich von der Ziege los und sah den aus Stroh und Holz gezimmerten Thron, der eben auf den Platz getragen wurde. Auf ihm saß die Frau Percht. Wochenlang hatten die Frauen an ihrem Kostüm gearbeitet. Eine Hälfte der Percht war durch mit Kohle eingefärbte Stofffetzen tiefschwarz, die andere schimmerte bunt und hell mit Blumenkränzen, grünen, roten und gelben Bändern. Auch ihr Gesicht trennte sich durch zerstäubten Kalk und schwarze Kohle hart in hell und dunkel. Finster, aber nicht unfreundlich, sah sie in die Runde und verharrte bei der Ziege. Die beiden, Frau und Tier, sahen sich in die Augen. Und mit einem Mal fröstelte es Hrodgar. Wer hatte sich heuer nochmal als Frau Percht verkleidet? Er konnte sich nicht mehr erinnern. Wer auch immer da auf dem Thron saß, schien ihm plötzlich kein Mensch mehr zu sein. Kein Mensch konnte so düster aus den umschminkten Augen hervorstarren, wie es Perchta gerade tat.

Zwischen Glockengeläut, klirrenden Krügen und Gelächter meinte Hrodgar plötzlich, einen Faden zwischen dem Tier und den dunklen Augen der Perchtenkönigin zu sehen, dünn wie ein verwehtes Spinnennetz im Herbst.

Die Frau streckte einen Arm aus. Dornenranken und schwarz bemalte Fingernägel kräuselten sich der Ziege entgegen. Perchta schnippte. Ein Donnern fuhr über den Platz und die Ziege wurde hochgerissen. Für einen Augenblick hing das Tier einfach in der Luft. Dann brach die Schelle um ihren Hals und fiel klappernd zu Boden.

Ein Kreischen zerriss die Nacht. Hrodgar taumelte zurück. War er wahnsinnig geworden? Er sah das Vieh nach oben steigen. Die Ziege schwebte empor und umkreiste die Rauchsäule des Feuerstoßes. Neben ihm grub Irma ihre Finger in seinen Oberarm. Alle Geräusche um Hrodgar ertranken im Pochen seines Herzens, im Rasseln seiner Brust. Was zum Teufel hatte er da in das Dorf geschleppt?

Wieder jagte ein Schrei über Schattenberg. Hrodgar presste sich die Hände auf die Ohren, aber das Geräusch wollte nicht verstummen, sondern schwoll sogar noch weiter an. Er keuchte vor Schmerz. Alle starrten wie gebannt auf die Ziege über den Flammen, deren Gliedmaßen sich in unmögliche Richtungen bogen und dabei grässlich knackten. Rostrote Flecken wucherten auf ihrem graubrauen Fell auf.

Der Schrei erstarb. Wind kam auf. Fensterläden klapperten, zuerst leise, dann immer lauter.

„Das ist der Leibhaftige!“, kreischte jemand.

Wilde Böen, eine nach der anderen, wehten durch das Dorf und übertönten die Angstschreie. Krüge zerschellten am Boden, Eltern riefen nach ihren Kindern. Einige verschanzten sich in ihren Hütten, andere standen wie Hrodgar angewurzelt da und bekreuzigten sich.

„Ich hab‘ doch gesagt, mit der stimmt was nicht“, stammelte Gilwar neben Hrodgar. „Hättest das Vieh doch im Wald verrecken lassen!“, brüllte er über den Wind.

Hrodgar hatte es die Sprache verschlagen. Er hielt seine Kappe mit einer Hand fest, den anderen Arm hielt er schützend vor den Bub vom Lutzerbauern, der im Getümmel seine Eltern aus den Augen verloren haben musste. Der Rauch wurde immer dichter. Hrodgar hörte das Geräusch knackender Knochen. Flügelschläge, immer lauter. Das Klappern eines riesigen Schnabels. Reißenden Stoff. Und dann nichts mehr.

Die anderen begruben ihn am Tag darauf. Das Ungeheuer war verschwunden, entflogen in die Nacht. Jeder hatte es gesehen, aber niemand wollte darüber sprechen. Sie hatten Angst, wie Hrodgar zu enden: Mit leeren Augen, die bleiche Haut von Schnee bedeckt, Hals und Brust überströmt von dunklem, gefrorenen Blut. Gilwar hatte jedem erzählt, dass es Hrodgar gewesen war, der die störrische Ziege unbedingt ins Dorf bringen hatte wollen. Auch der Dorfpfarrer hatte keine Erklärung, außer jene, dass Hrodgar wohl ein besonders arger Sünder gewesen sein müsse und nicht mehr zu tun bliebe, als seiner Seele auf dem Weg zum Herrgott alles Gute zu wünschen. Als der Schnee sich schon längst verzogen hatte und der Frühling angebrochen war, weinte nur noch Irma an seinem schmucklosen, verwahrlosten Grab.

Doch obwohl die Leute von Schattenberg diese Nacht am liebsten vergessen hätten, konnte niemand abstreiten, dass sich die Welt um sie herum seit Hrodgars Tod veränderte: Die Luft schmeckte bitter, nach Eisen und Blut. Nachts drang Geflüster aus dem Wald, die Vögel flogen tiefer als gewöhnlich. Und selbst das Licht der Sonne schien Tag für Tag grauer und lebloser zu werden.

Teil I: Auf der Suche

Kapitel I: Briefe aus der Vergangenheit

Leon rannte. Sein Herz hämmerte. Noch war es nicht zu spät. Die schneebedeckten Fichten schossen an ihm vorbei, rot befleckt von der untergehenden Sonne. Kälte prickelte in seinen Fingern, die immer noch das Handy mit Elmas Nachricht umklammerten.

Es ist soweit. Komm, wenn du kannst.

Das war noch zehn Minuten vor Stundenende gewesen, aber Leon hatte die irritierte Miene von Herrn Faller ignoriert und sämtliche Schulsachen einfach liegen gelassen. Nur die Jacke, und dann aufs Rad. Im Stoßverkehr war er nur um Haaresbreite einem herandonnernden Bus entgangen. Doch auch hier oben, fern vom tobenden Talkessel, gönnte sich Leon keine Verschnaufpause. Nach der ersten Steigung hatte er sein Fahrrad in die Büsche geworfen und rannte das letzte Stück des Waldwegs hinauf zur Hütte seines Großvaters.

Drei Kurven noch, dann sind wir da, schmunzelte Opa aus einer weit entfernten Erinnerung. Von einem der langen Spaziergänge seiner Kindheit, wenn Opa ihn am Wochenende von der tristen Wohnung abgeholt und für ein paar Stunden in den Wald entführt hatte. Und nun lag der Mann, der ihn oft mit diesen Worten angezwinkert hatte, im Sterben. Die Erinnerung entfachte Leons letzte Kraftreserven. Am dämmernden Himmel zeichnete sich schon die bleiche Mondsichel ab. Leon spürte, dass die letzte Reise seines Großvaters begonnen hatte.

Sein Handy vibrierte. Leon warf einen Blick darauf. Es war Harald. Erst vor ein paar Wochen hatte Leon die Kontaktinformationen seines Vaters geändert. Nicht mehr Papa. Nur Harald. Ob Elma ihm Bescheid gegeben hatte? Vielleicht hatte Faller ihn auch schon informiert, dass Leon vorzeitig aus dem Unterricht abgehauen war. Leon drückte den Anruf weg. Im März war er 17 geworden. In einem halben Jahr würde er volljährig sein. Alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Er sprintete um die nächste Kurve und sah nun endlich die mit roten Schindeln bedeckte Hütte zwischen den Baumwipfeln. Leon verließ die lang gewundenen Serpentinen und spurtete stattdessen quer durch das spröde, mit braunen Blättern bedeckte Unterholz bergauf. Unter seinen Turnschuhen krachte und knisterte es. Er sprang über die Blumenbeete im Garten. Schweißgebadet hielt er vor der Holztür und presste seinen gefrorenen Finger gegen die Klingel.

Elma öffnete. Ihre grauen Locken bildeten ein zerzaustes Wirrwarr und das Lächeln auf ihren Lippen war schwächer denn je. „Endlich. Er hat schon nach dir gefragt.“

Leon nickte nur. Teils, weil er immer noch nach Luft rang, teils, weil ihm die richtigen Worte nicht in den Sinn kommen wollten. „Lass die Schuhe ruhig an“, meinte Elma. Als wäre es ein ganz normaler Besuch.

Leon wischte sich an der Türmatte trotzdem den gröbsten Dreck von den Sohlen, bevor er sie umarmte. Er überragte die alte Frau fast um zwei Köpfe, aber trotzdem kam er sich gerade unendlich klein vor. Sie lösten sich voneinander. Leon trat in den Gang und spähte in das Wohnzimmer, auf den Diwan, wo Opa lag.

Der Anblick war ihm vertraut. Seit Monaten schon lag er dort und starrte aus dem Fenster, als würde er in den Tiefen des Waldes nach etwas suchen. Doch hatte er nur Augen für Leon, der verschwitzt, rotwangig und keuchend an der Türschwelle stand.

„Komm her, mein Junge. Ich sehe dich kaum.“

Leon trat näher und setzte sich auf den Stuhl neben dem Diwan. Elma blieb kurz an der Türe stehen, dann verschwand sie in die Küche. Eine gefühlte Ewigkeit hörte Leon nur das Klappern von Besteck, Kästen und Schubladen, während seine Augen auf Opas knittriger Hand ruhten, die in der seinen lag.

„Ich habe es mir anders vorgestellt“, flüsterte Opa schließlich.

Leon spürte, wie seine Augen feucht wurden. Er wollte etwas sagen, aber ihm fiel einfach nichts ein. Seine Kehle war wie zugeschnürt.

Das Handy vibrierte wieder. Leon drückte seinen Vater noch einmal weg, ohne seinen Blick von Opa abzuwenden. Er fragte sich, ob dieser vor dem Ende noch einmal mit seinem Sohn sprechen wollte, aber verwarf den Gedanken wieder. Opa hasste Smartphones wie die Pest. Und eine Jahrzehnte alte Kluft ließ sich nicht auf den letzten Drücker überbrücken.

Elma trat lautlos an sie heran und stellte zwei dampfende Tassen Hibiskustee auf das Kästchen neben dem Diwan. Ihre mit dicken Adern überzogenen Hände zitterten, in der Stille klirrten die Tassen gegeneinander.

„Ich habe es mir auch anders vorgestellt“, krächzte Leon.

Die Worte kamen ihm hohl vor. Banal.

Opa lächelte schwach. „Wenigstens geht es nicht nur mir so. Aber uns läuft die Zeit davon. Und es gibt da etwas, das ich dir sagen muss.“

In Leon türmten sich ganze Bücherregale auf, gefüllt mit all dem, was er dem alten Mann noch mitteilen wollte. Nur waren die Bücher in einer Sprache verfasst, die Leon nicht beherrschte. Und so sagte er nichts davon. Nichts davon, wie viel Opa ihm bedeutete. Nichts davon, wie oft er schon überlegt hatte, hierher zu ziehen. Nichts davon, wie dankbar er ihm war für jedes Wochenende auf der Hütte, für jeden Waldspaziergang, der Leon aus der Trostlosigkeit seiner eigenen vier Wände gerissen hatte.

„Elma!“, krächzte Opa und bekam einen Hustenanfall. Er versuchte, sich aufzurichten, gab es aber gleich wieder auf. Elmas rundliches Gesicht erschien in der Tür.

„Die Briefe“, murmelte er und deutete auf den alten Wandschrank auf der anderen Seite des Raumes. Elma nickte traurig. Zwischen verstaubten, in Leder gebundenen Büchern zerrte sie ein Bündel vergilbter Papiere hervor und legte es in Leons zitternde Hände.

„Hier drin steht alles, was du wissen musst“, schnaufte er mit schmerzverzerrter Miene. „Bald ist es so weit. Ich kann ihn schon hören.“

„Wen denn?“, fragte Leon. Und dann, als er keine Antwort erhielt, an Elma gewandt: „Wovon spricht er?“

Elma schüttelte den Kopf und legte ihre Hand auf die Decke, ganz sachte, als fürchte sie, dass jede ungestüme Berührung das Ende beschleunigen würde. Opa starrte auf die Briefe in Leons Hand. Mit jeder Sekunde, die Leon vor ihm saß, lösten sich Angst und Verzweiflung Stück für Stück auf. An ihre Stelle trat schrecklich nüchterne Gewissheit.

„Was für ein sonderbar bitteres Glück“, murmelte Opa. „Es tut mir weh, all das zurückzulassen.“

Dann verhärteten sich seine Züge.

„Ich habe einen Auftrag für dich, Leon. Du musst etwas zu Ende bringen. Den Fehler eines alten Mannes geradebiegen. Lies die Briefe. Versprich es mir!“

Leon nickte unsicher. Er warf einen hilfesuchenden Blick zu Elma, die aber nur betreten zu Boden sah. Er legte die Briefe auf seinen Schoß und griff mit beiden Händen nach der Hand seines Opas. Bemüht, das Zittern in seiner Stimme unter Kontrolle zu halten, fragte Leon: „Was soll das bedeuten? Wer hat dir diese Briefe geschrieben?“

„Versprich es mir!“, presste Opa hervor. „Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann vertraue auf Elma. Sie ist die schönste Seele, die mir jemals …“ Sein Atem wurde schneller und seine Lider flatterten. „Nein! So war das nicht ausgemacht!“, keuchte er. Seine Augen kullerten in den Höhlen umher und fixierten plötzlich etwas, was weder Leon noch Elma noch sonst ein lebendes Wesen dieser Welt sehen konnten. Leon drückte die Hand seines Opas fester, während ihm selbst die Tränen in die Augen schossen. Nein, verdammt. Es war zu früh. Viel zu früh. „Ich verspreche es“, schluchzte Leon. „Ich verspreche es! Aber du musst es mir erklären! Bleib doch noch eine Weile. Bitte. Nur ein bisschen.“

Doch es war zu spät. Sein Großvater war schon längst woanders. Er nahm Leon gar nicht mehr wahr. In sich versunken murmelte der Alte vor sich hin. „Sie muss doch hier irgendwo sein. Wo ist sie? Wo nur?“

Für einen Moment verzerrte sich das Gesicht des alten Mannes zu einer Fratze. Er schrie auf, ein letztes Mal, bevor die Todesangst aus seinen Augen verschwand.

Lange noch saßen Elma und Leon da, erst Hand in Hand, dann Arm in Arm. Stumme Tränen strömten über Elmas Wangen, und Leon fragte sich, ob dieses beklemmende Gefühl, das sich umso stärker um sein Herz schloss, je länger er seinen toten Großvater da so liegen sah, jemals wieder verschwinden würde. Er betrachtete das zerfurchte Gesicht, die mager gewordenen Arme, die von den Waldarbeiten vieler Jahre geschwollenen Knöchel. Die mit Hornhaut überzogenen Fingerkuppen, die Unkraut mit derselben Zärtlichkeit vom Boden gepflückt hatten, mit der sie auch das vom Sturm verwehte Nest einer Amsel wieder auf einen Ast gesetzt hatten. Selbst beim Abschuss eines alten oder kranken Tieres hatte Leon stets ein demütiges Funkeln in den Augen seines Großvaters aufblitzen sehen. Ein Funkeln, das er dort nun vergeblich suchte.

Elmas schniefte.

Irgendwann musste sie die Rettung gerufen haben, denn plötzlich läutete es an der Tür. Eine junge Ärztin, wohl keine zehn Jahre älter als Leon selbst, trat ins Zimmer und schüttelte Leon die Hand.

„Mein aufrichtiges Beileid“, sagte sie und Leon spürte, dass sie es wirklich so meinte. Geschäftig holte sie ein Thermometer aus ihrem Koffer. Alles lief ab wie in einem Stummfilm. Die Ärztin und Elma wechselten ein paar Worte, aber Leon hatte die ganze Zeit nur Augen für den toten Körper auf dem Bett. Die junge Frau tastete Opas Hände ab, legte das Thermometer an sein Ohr, die Finger an seinen Hals, und machte immer wieder Notizen in ihrem Formular. Schließlich drückte sie es Elma in die Hand. „Anzeige des Todes“ stand in der Kopfzeile.

„Herzversagen“, sagte sie knapp, aber nicht ohne Wärme. „Es tut mir sehr leid. Kann ich sonst etwas für Sie tun? Sollen wir jemanden anrufen?“

Elma warf einen fragenden Blick zu Leon. Er schüttelte den Kopf.

„Schon gut“, sagte er, obwohl gar nichts gut war. Nicht einmal ansatzweise.

Zu den Briefen sagte Elma nichts weiter. Leon wollte sie nicht bedrängen. Auch sie hatte einen geliebten Menschen verloren. Er versprach, ihr morgen beim Organisationskram zu helfen. Bestattungsunternehmen, Begräbnis, Parte und so weiter. Dann verließ er die Hütte, aber nicht, ohne seinem verstorbenen Großvater noch ein letztes Mal die Hand zu drücken.

Elma legte die Hand auf Alois. Er war schon kalt geworden. Ihr Gewissen nagte an ihr. Wahrscheinlich würde es das für den Rest ihres Lebens tun. Trotz der Trauer in jedem Winkel ihres Herzens bereute sie es, Leon die Briefe gegeben zu haben. Alois konnte nichts für den uralten Kampf, in den er geraten war, aber die Schuld hatte bis zum Ende in ihm gewühlt. Die Briefe waren sein letzter Versuch, Frieden zu finden. Aber es stand mehr auf dem Spiel als das Seelenheil eines alten Mannes. Elma holte einen Zuber mit heißem Wasser und das Glas mit den getrockneten Kamillenblüten. Dann fing sie an, Alois zu entkleiden und zu waschen.

Ein falsches Versprechen hatte sie ihm gegeben. Ihn angelogen. Die Briefe zwar an seinen Enkel überreicht, aber nur, weil sie es nicht über sich bringen konnte, dem alten Mann in seinen letzten Momenten etwas abzuschlagen. Doch sie hatte das Böse gespürt, das Alois an der Schwelle erwartet hatte. Sie hatte gefühlt, dass seine letzte Hoffnung vergebens gewesen war.

Elma tupfte den toten Körper ihres Geliebten mit den Kamillenblüten ab, bevor sie mit der zweiten Waschung begann, diesmal mit kaltem Wasser. Nun musste sie dafür sorgen, dass Leon die Wahrheit nie erfuhr. Auch wenn es ihr das Herz brach. Es gab Untiefen in den sieben Welten, in denen man besser nicht rührte. Ganz gleich, wie schwer es fiel. Der Junge litt schon genug unter seiner Vergangenheit. Elma war fest entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit sein Leiden nicht noch größer wurde. Auch, wenn es ihren eigenen Seelenfrieden kostete.

Der Wind sauste in seinen Ohren, während Leon die gewundenen Serpentinen hinabraste, immer tiefer ins abendliche Lichtermeer der Stadt. Er sehnte sich nach seinen vier Wänden, aber ihm graute vor dem Gespräch mit seinem Vater. Wie sollte er es Harald erzählen? Er wusste sicher schon, dass Leon heute die letzte Stunde geschwänzt hatte. Vielleicht ahnte er sogar den Grund. Elma hatte ihn schon vor zwei Wochen über Opas Gesundheitszustand informiert. Aber nicht einmal Opas nahender Tod konnte Leons Vater dazu bringen, die Hütte im Wald doch noch ein letztes Mal aufzusuchen. „Danke, aber ich habe viel um die Ohren“, hatte er ihr am Telefon gesagt. „Richte ihm bitte mein Beileid aus.“

In der Ferne röhrte die Autobahn. Leon fuhr an flackernden Werbebannern und Menschentrauben vorbei. Musik drang aus Bars hervor. Irgendwo heulte eine Sirene. Er schnaubte. Diese Welt war einfach zu laut. Sie ließ keinen Platz für die Stille, in die Opa verschwunden war. Aber Leon musste Stille schaffen. Einen Raum, in dem er die Briefe lesen und sein Versprechen erfüllen konnte. Alles war besser, als bloß zu warten, bis der Schmerz verstummte.

Leon wischte sich die Tränen erst aus den Augen, als er im Aufzug den Knopf für die sechste Etage drückte.

„Da bist du ja endlich. Herr Faller hat schon um halb fünf angerufen. Er meint, du seist einfach aus seinem Unterricht verschwunden. Wo warst du?“

Sein Vater baute sich im Türrahmen auf, sodass Leon meinte, seine Schultern würden jeden Moment den Rahmen sprengen. Über der Brille seines Vaters zeichneten sich Zornesfalten ab.

„Opa ist tot“, murmelte Leon und drängte sich an seinem Vater vorbei. Er streifte die Schuhe ab und warf einen kurzen Blick zu Mama, die am Küchentisch saß. Ihr Blick war wieder einmal im Nichts gefangen, fast wie vorher bei Opa. Leon riss sich vom Anblick los und verschwand in sein Zimmer. Die Tür versperrte er doppelt. Das würde seinem Vater nur weitere Munition liefern, aber Leon beschloss, dass es im Moment Wichtigeres gab. Zum Beispiel, sich von der schreienden Verzweiflung in seinem Brustkorb abzulenken.

Er zerrte das Bündel Briefe aus seiner Schultasche und löste mit spitzen Fingern das spröde Garn. Das Papier war vergilbt und knittrig, doch manche der Briefe schienen neuer zu sein als die anderen. Wer auch immer Opa Briefe geschickt hatte, hatte das wohl über mehrere Jahrzehnte getan.

Gleich würde Leon herausfinden, ob mehr hinter Opas letzten Worten steckte. Und selbst wenn nicht, dachte er, fühlte es sich vielleicht zumindest noch ein paar Stunden so an, als würde Opa noch leben. Doch ehe Leon den ältesten Brief aus dieser kuriosen Sammlung ausfindig machen konnte, pochte es schon an der Zimmertür.

„Leon? Leon, mach auf!“

Leon schloss die Augen, atmete zweimal tief durch und versteckte die Briefe unter dem Haufen seiner noch nicht erledigten Schulaufgaben. Der Zorn, der in ihm aufwallte, erschreckte ihn, aber trotzdem bemühte er sich, eine beherrschte Miene aufzusetzen, ehe er den Schlüssel umdrehte und die Tür öffnete.

Sein Vater schritt in den Raum, sah sich einmal kurz um und schloss die Türe, bevor er sich Leon zuwandte. Er trug immer noch seinen Anzug. Wahrscheinlich war er selbst gerade erst von der Arbeit heimgekommen. Seine Baufirma war schon seit zwei Jahren dabei, ein Luxushotel im Stadtzentrum zu errichten. Die noch kahlen Betonwände des Astrus-Towers grüßten Leon seit Schulbeginn jeden Tag am Hin- und Rückweg und erinnerten ihn an den mahnenden Finger, den sein Vater gerade erhoben hatte, um zu seiner Rede anzusetzen. Leon fixierte einen Kaffeefleck auf der Krawatte.

„Schau mich an, wenn ich mit dir rede.“

Leon hoffte, dass sein Vater den unverhohlenen Trotz in seinen Augen sehen konnte. Aber dieser ließ sich nichts anmerken.

„Wie lange soll das noch so weitergehen? Wenn du so weitermachst, wird nie etwas aus dir. Faller ist vielleicht bereit, auch noch beim zwanzigsten Mal ein Auge zuzudrücken. Aber ich nicht.“

Jetzt kommt der schwierige Part, dachte Leon mit grimmiger Genugtuung. Der Punkt, an dem du den Tod deines eigenen Vaters in diesen Vortrag packen musst. Kaum hatte er sich das gedacht, ekelte es ihm vor sich selbst. Egal, wie tief der Graben zwischen seinem Vater und seinem Großvater gewesen war, Opa hätte nicht gewollt, dass Leon so dachte.

„In Krisenzeiten zeigt sich der Charakter eines Menschen“, fuhr Vater nach einer kurzen Pause fort. „Auch, wenn verschiedene … Schicksalsschläge unser Leben aus der gewohnten Bahn werfen, müssen wir lernen, so damit umzugehen, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Mir tut es auch leid, dass –“

„Tut es dir nicht.“

Leon kannte solche Reden schon seit Jahren in- und auswendig, es waren immer dieselben Formulierungen und Phrasen. Und er glaubte, dass sein Vater diese wiedergekäuten und noch ein weiteres Mal hochgewürgten Binsenweisheiten über Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein tatsächlich, irgendwo in seinem Innersten, für wahr und wichtig hielt. Aber dass er, der seit Leons Kindheit kein Wort mit seinem Vater gewechselt hatte, aufgrund von Opas Tod auch nur einen Schatten von Trauer in sich trug, das konnte sich Leon beim besten Willen nicht vorstellen. Und daran, dass sein Vater kurz zögerte, merkte Leon, dass er richtig lag.

„Doch, tut es.“

„Das glaube ich dir nicht.“

„Na gut, dann glaubst du mir es eben nicht. Darum geht es hier nicht.“

„Nicht? Nicht einmal jetzt kann es darum gehen?“

„Was zwischen deinem Opa, Mama und mir war, das kannst du nicht verstehen. Es ist lange her. Und nein, es ist nicht wieder gutzumachen. Auch nicht durch seinen Tod.“

Leon erstarrte. Unter der Härte der Worte seines Vaters spürte er eine leise, endgültige Trauer.

„Was ist damals geschehen? Sag es mir doch einfach.“

Sein Vater öffnete den Mund, aber sprach nicht. Er zögerte. Seine Augen wanderten umher, auf der Suche nach einer Antwort, und kurz hatte Leon den Eindruck, dass sein Vater selbst nicht wusste, was er darauf antworten sollte. Aber der Moment verstrich, ehe Leon ihn ganz erfasst hatte, und die Miene seines Vaters wurde wieder eisern.

„Es ist zu lange her, um noch von Bedeutung zu sein.“

Die Kampfbereitschaft, mit der sein Vater vor ein paar Minuten in das Zimmer gestapft war, war verebbt. Er wandte den Blick von Leon ab und drückte die Klinke nach unten.

„Abendessen steht in der Küche. Musst du nur noch aufwärmen.“

Leon schluckte die Fragen hinunter, die ihm noch auf der Zunge lagen. Der eben aufgeflammte Zorn in ihm fühlte sich plötzlich seltsam müde an.

Diese Traurigkeit, die plötzlich in seiner Stimme gelegen hatte. Trauer, nicht über Opas Tod, sondern über ein Ereignis, von dem Leon schon seit seiner Kindheit annahm, dass es der Grund für die jahrzehntelange Funkstille zwischen seinem Vater und Opa war. Seine Eltern, auch Mama, hatten das immer abgestritten. Mit Opa hatte Leon nur einmal versucht, darüber zu sprechen, aber daraufhin war dieser so erschüttert gewesen, dass Leon sich geschworen hatte, seinen Großvater nie wieder darauf anzusprechen. Hatte sein Vater die Wahrheit gesagt? Konnte es sein, dass Opa seinem eigenen Sohn etwas Unverzeihliches angetan hatte? Was konnte so schrecklich sein, dass selbst im Tod keine Vergebung möglich war? Leon hatte über die Jahre viele Vermutungen angestellt, doch keine konnte diesen tiefen Graben zwischen seinem Vater und Opa erklären.

Das Vibrieren seines Handys riss ihn aus seinen Gedanken. Er kramte es aus der Jackentasche hervor und stöhnte, als er Kaans Namen auf dem Display sah. Kaan hatte ihm schon fünf Nachrichten geschickt, seit Leon aus dem Unterricht verschwunden war. Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen drückte Leon den Anruf weg und widmete sich erneut den Briefen seines Großvaters. Er durfte sich jetzt nicht ablenken lassen.

Die Briefe waren alle signiert von einer gewissen Wilhelma Hardt, die Leon schon nach dem ersten Stöbern für ihre kaum lesbare Handschrift verfluchte. Leon musste enttäuscht feststellen, dass die Briefe seines Opas, den Wilhelma Hardt stets mit seinem vollen Namen – Alois Brenner – adressierte, nicht enthalten waren. Sie mussten wohl noch bei dieser Wilhelma sein, sofern sie sie nicht weggeworfen hatte.

Mit Mühe entzifferte er die Daten auf den Briefbögen, bis er schließlich den fand, der am weitesten zurücklag. Kurz nach Ostern, am 13.4.1999, schien Wilhelma seinem Großvater zum ersten Mal geschrieben zu haben.

Sehr geehrter Herr Brenner,

was Sie erlebt haben, mag vielen seltsam erscheinen – auch ich habe in meinem Leben zahlreiche Geschichten gehört, die sich auf den zweiten Blick als Hirngespinste fehlgeleiteter Spaßvögel entpuppten, welche es in Zeiten wie diesen ja zu Genüge gibt. Doch wir müssen uns stets im Klaren sein, dass unser Bewusstsein begrenzt, unsere Wahrnehmung oft fehlerhaft ist. Trotzdem hinterlassen jene Kräfte, die von fremden Welten in unsere Sphäre herübergleiten, stets ihre Spuren, die zu identifizieren nicht unerhebliche Kenntnisse mit sich bringen kann. Gerade an Daten wie diesen – Samhain, Nos Calan gaeaf, der ersten der drei Geisternächte ...

Was den Verlust des Kindes angeht, scheint mir in Anbetracht der zeitlichen Umstände ein freiwilliges Verschwinden ausgeschlossen. Um ganz sicherzugehen, benötige ich aber detaillierte Informationen über die Umstände des Verschwindens: Himmelsfarbbild vor Ort, Lufttemperatur, Leichtigkeit od. Schwere des Atmens, Stärke / Vorhandensein von Mittagsflimmern, Verhalten des Kindes, Schwindelgefühle, Albträume, Migräne, od. andere anfallsartige Vorkommnisse unmittelbar nach dem Vorfall. Die Maßangaben der verlangten Größen können Sie der beigelegten exemplarischen Tabelle entnehmen.

Hochachtungsvoll,

Wilhelma Hardt

Leon schnaubte auf. Die Frau klang verrückt. Keine Antworten, nur weitere Fragen. Aber etwas war geschehen. Etwas, das Opa veranlasst hatte, diesen absurden Briefwechsel zu beginnen. Leon durchblätterte noch einmal den Stapel, fand aber keinen Brief, der noch älter war als jener, der eben in seinen Händen lag. Er überflog diesen noch einmal, auf der Suche einem Sinn, der über scheinbar verwirrtes Gefasel hinausging. Nein, nicht verwirrt, das stimmte eigentlich nicht. Diese Wilhelma schien sehr genau zu wissen, was sie wollte, listete Maßangaben auf, fast wie Frau Lohs, wenn sie die Klasse mit einer ihrer Textaufgaben zur Verzweiflung bringen wollte. Beinahe wissenschaftlich wirkte das. Und gleichzeitig so konfus.

Und an zwei weiteren Details blieb Leons Blick hängen. Umstände des Verschwindens. Verhalten des Kindes. Opa hatte außer seinem Vater keine Kinder gehabt. Wer war dieses Kind, das 1999 plötzlich wie vom Erdboden verschluckt gewesen war? Und warum sollte ausgerechnet diese Wilhelma Hardt in der Lage sein, dieses Verschwinden aufklären zu können? Und dieses Gefasel von anderen Welten, Geisternächten … Nein, er brauchte handfeste Informationen.

Leon startete seinen PC, rief Wikipedia auf und tippte den Namen der Frau in die Suchmaske ein. Keine Ergebnisse. Leon seufzte. Das wäre auch zu einfach gewesen. Er versuchte es noch einmal über Google: „Kind vermisst Arzl 1999“.

Auch kaum Ergebnisse, zumindest keine, die Leon auf den ersten Blick brauchbar erschienen. Versuch Nummer zwei: „Kind vermisst Alois Brenner 1999“. Der Name seines Großvaters brachte nur mehr ein Ergebnis hervor, doch dabei handelte es sich um die Homepage eines Elektroinstallateurs mit offenbar verbesserungswürdiger Suchmaschinenoptimierung. Leon wunderte sich nicht. Das Internet vergaß zwar nie, aber 1999 lief der Großteil der Berichterstattung noch analog ab.

Er kramte den ersten Brief noch einmal hervor, las Wilhelmas kryptische Sätze wieder und wieder, versuchte sich auch an einem anderen Brief, aber die Handschrift war so schwer lesbar, dass Leons Augen schon zufielen, ehe er die Hälfte des Textes erfasst hatte. Entmutigt löschte Leon das Licht und warf sich ins Bett. Er sah noch kurz aufs Handy. Sieben ungelesene Nachrichten, 2:54. In der Dunkelheit knurrte sein Magen und ihm fiel auf, dass er gar nicht zu Abend gegessen hatte. Aber Leon war todmüde. Trotzdem dauerte es lange, bis er in den wässrigen Momenten zwischen langsamem Wegdämmern und aufkeimenden Fragen endlich in tiefen Schlummer fiel.

Kapitel II: Federn und Harz

Leon schreckte hoch. Panisch warf er die Decke zurück, rappelte sich auf, stürzte fast vom Bett und bekam gerade noch die Kante seines Schreibtisches zu fassen. Des Schreibtisches, auf dem noch die zerknitterten Briefe lagen, die er gestern einfach dort gelassen hatte. Leon atmete auf, legte die Briefe auf einen Stapel und suchte ein passendes Versteck. Seine Wahl fiel auf eine siebenteilige Fantasy-Reihe über einen Monsterjäger, die schon seit Jahren in seinem Bücherregal Staub sammelte. Lange war es her, dass er Zeit fürs Lesen gefunden hatte, und es tat ihm beinahe weh, dass er die abgegriffenen Einbände nun nur herausholte, um dahinter das Bündel alter Briefe zu verstecken. Er bezweifelte, dass sein Vater in seiner Abwesenheit das Zimmer durchstöbern würde, aber sicher war sicher. Und die alten Schmöker über hübsche Zauberinnen, weise Drachen und allerlei Fabelwesen gehörten für Harald definitiv in die Kategorie „sinnlose Zeitverschwendung“, weshalb er sie keines Blickes würdigen würde.

Erst, als die Bücher wieder im Regal standen und Leon sich vergewissert hatte, dass kein Unterschied zu vorher erkennbar war, wich der morgendliche Schrecken über die herumliegenden Briefe der lähmenden Erinnerung an den gestrigen Tag. Heute war es so weit. Heute würde Leon zum ersten Mal das Haus seines Großvaters betreten, ohne dessen warme Hand zu fühlen oder seine raue Stimme zu hören. Leon unterdrückte die Tränen, aber fühlte etwas anderes in sich hochsteigen. Er krümmte sich, hustete und beugte sich sicherheitshalber über den Papierkorb, falls er sich übergeben musste. Die Wände schwankten. Ein Hustenanfall schüttelte Leon durch. Er rang nach Luft. Dunkle Punkte blitzten vor seinen Augen auf. Er stolperte zur Zimmertür, fiel hin, hustete noch einmal und plötzlich war seine Kehle wieder frei.

Er wischte sich die tränenden Augen aus und begutachtete den Klumpen, an dem er beinahe erstickt wäre. Es war eine kleine, rostrote Feder, die im Schein der Nachttischlampe fettig schimmerte. Die Daunen waren verklebt mit grüngelbem Schleim, bei dessen Anblick Leon gleich noch einmal übel wurde. Eine flüchtige Erinnerung. Krallen. Geschrei. Ein ewiges, schwarzes Krächzen, das sich in sein Trommelfell bohrte. Wie aus einem Albtraum.

Nein, korrigierte sich Leon. Ein Albtraum. Mehr nicht. Er hob die Feder, die im Schlaf aus dem Daunenkissen in seinen Mund geraten sein musste, mit spitzen Fingern auf und warf sie in den Papierkorb. Das mulmige Gefühl in seinem Magen legte sich erst, als er aufs Rad stieg und ihm die kalte Morgenluft ins Gesicht schlug.

„Hier ist noch ein Stapel“, sagte Elma und legte Leon ein weiteres Bündel Papier auf den Küchentisch, auf dem seine halbleere Teetasse schon vor Stunden inmitten zahlloser anderer Papierbündel verschwunden war. Was Papierkram anging, zählte Opa zu jenen Menschen, die sich strikt der Digitalisierung verweigerten. Verweigert hatten. Leon schluckte, strich sich ein Haar aus dem Gesicht und betrachtete den Text in seiner Hand. Er sah aus, als wäre er noch mit einer Schreibmaschine getippt worden. Ein Bericht über Markierungen und Abschüsse an den Bürgermeister. Leon legte das Blatt weg und nahm sich das nächste vor.

„Irgendwo hier muss es doch sein“, murmelte Elma und kramte weiter in den Schubladen herum. Sein Opa hatte vor Jahren einmal ein Testament verfasst und auch ein Konto für alle etwaigen Beerdigungskosten angelegt, aber die Informationen darüber waren mittlerweile längst in irgendeiner Schublade verschwunden. Zuerst hatte Elma gehofft, dass sie gar nicht danach suchen müssten, aber der Kostenvoranschlag des Bestattungsinstituts machte ihr und Leon schnell klar, dass sie das Geld brauchten, das Opa sich über die Jahre zusammengespart hatte. Nicht einmal sterben darf man gratis, dachte Leon bitter und versuchte, sich auf den Text zu konzentrieren. Aber die Buchstaben tanzten auf und ab und drehten sich in unmögliche Spiralen. Ihm wurde wieder übel. Leon stöhnte.

„Alles in Ordnung?“, fragte Elma besorgt.

„Frische Luft“, murmelte er. Was war heute nur mit ihm los? Er stand auf. Für einen Moment stand er wacklig auf den Beinen, erkannte aber gleich, dass sie ihn nicht tragen würden. Er fasste nach dem Tisch. Zu spät. Seine Beine knickten ein, er strauchelte, doch ehe er ganz zu Boden fiel, hatte ihn Elmas starker Arm schon gestützt.

„Vorsicht, Vorsicht“, sagte die alte Frau und setzte ihn behutsam, aber bestimmt, zurück in den Stuhl. Für ihr Alter hatte sie noch ganz schön Kraft.

„Hast du genug geschlafen?“, fragte sie nun und blickte Leon dabei direkt in die Augen.

„Halbwegs“, murmelte er. Schon der zweite Schwindelanfall an diesem Tag. Eigenartig. Etwas rührte sich in seinem Gedächtnis. Albträume. Mittagsflimmern. Lufttemperatur. „Die Briefe haben mich lange wach gehalten“, sagte er und löste sich aus Elmas Griff. „Da stand etwas von einem verschwundenen Kind. Aber es war alles so wirr.“

Elma wandte sich ab. „Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Alois‘ Briefwechsel mit dieser Wilhelma habe ich nie verstanden.“

Leon spürte, dass sie log. Elma tat, als würde sie in der Schublade weiter nach Kontodaten und dem Testament suchen, aber ihre Schultern zitterten. „Es gibt Dinge, über die sollte man nicht sprechen“, sagte sie schließlich. „Vielleicht verstehst du das irgendwann. Hoffe ich zumindest.“

Also war etwas passiert. Aber ein verschwundenes Kind? Konnte man so etwas über Jahre totschweigen? Leon beschlich das unangenehme Gefühl, dass das mit dem Streit zwischen Opa und seinem Vater zusammenhing. Gleichzeitig spürte er, wie sein Magen wütend rumorte.

„Warum kannst du mir nicht einfach die Wahrheit sagen?“, blaffte er.

Elma sah ihn an, schüttelte den Kopf, wandte sich wieder ab. „Können wir nicht einfach nach dem Testament suchen?“, fragte sie. Müde klang sie. Ausgezehrt. Aber darauf wollte Leon gerade keine Rücksicht nehmen. Warum musste sie ihn wie ein Kind behandeln?

„Ich muss kurz raus“, sagte Leon, und hoffte, dass er es schaffte, ohne einen weiteren Schwindelanfall bis zur Tür zu kommen. Elma rief ihm noch etwas nach, aber Leon verstand es nicht mehr.

Draußen grüßte ihn der vom Morgennebel verhangene Wald. Der kleine Fußweg, der von der Haustür zu den Serpentinen hinab in die Stadt führte, war, wie Opa oft spöttisch gemeint hatte, der einzige Draht zur Außenwelt. Hier, im Herz der Natur, war seine wahre Heimat gewesen. Hier hatte er sich wohler gefühlt, als er es in einer Stadt je gekonnt hätte. Leon ließ seinen Blick über die morschen Rinden schweifen, über die vereinzelten, kahlen Äste, hörte das leise Rascheln verborgener Wesen in den trockenen, teils mit Schnee bedeckten Sträuchern und Ästen vor ihm. Es roch nach feuchter Erde, Moder und Moos. Aber etwas stimmte nicht.

Ein eigenartiger, schwefliger Geruch lag in der Luft und übertünchte den der kräftigen Nadelhölzer. Leon runzelte die Stirn, versuchte, die Quelle des Gestanks zu erkennen und erstarrte. An einem Baumstamm, halb im Schatten, hingen Papierblätter. Leon hastete über die Wiese hin zu der alten Föhre. Die Ecken des vergilbten Papiers waren angekokelt. Der Gestank war nun kaum mehr auszuhalten. Doch was Leon erst recht die Luft aus den Lungen trieb, war der Titel der obersten Seite, fein geschrieben in der säuberlichen Handschrift seines Großvaters: Testament von Alois Brenner (*19.5.1949 – † 2.11.2018)

Leon riss die Seiten vom Baum. Obwohl es ein kühler Morgen war, fühlten sie sich seltsam warm an. Der Nagel steckte noch in der Rinde. Darunter sickerte bernsteinfarbenes Harz hervor. Und in dem Harz klebten die zerfetzten Überreste einer rostroten Feder.

„Kannst du mir das erklären?“, fauchte Leon und wedelte mit dem Bündel Papier vor Elmas Gesicht herum. Diese kniff ihre trüben Augen zusammen und machte ein paar Schritte auf Leon zu. Dann klappte ihr der Mund auf.

„Woher hast du das?“, fragte sie und riss ihm das Testament aus der Hand.

„Ist draußen auf einem Baum gehangen. Ist das ein schlechter Scherz?“

„Leon, du weißt, ich liebe dich, aber hör auf, mich so anzumaulen.“

Es war die Ruhe in ihrem Tonfall, die Leon zusammenzucken ließ. Für einen Moment sah er seinen Vater vor sich, der mit dem von Vierern und Fünfern überquellenden Zeugnis der letzten Klasse herumwedelte, und aus seinem Mund stachen die Worte, die er Elma selbst gerade entgegengeschnauzt hatte: Kannst du mir das erklären?

„Es tut mir leid“, stammelte er, aber Elma schien ihn gar nicht zu hören. Über ihren buschigen Augenbrauen formten sich dunkle Wolken, während sie mit den Lippen stumm die Worte nachformte, die auf dem Testament ihres verstorbenen Mannes zu sehen waren.

„Wie kann er nur?“, wisperte sie. „Wir haben uns an alles gehalten!“

„Was? Was schreibt Opa da?“

„Leon, du musst hier weg“, zischte Elma. „Raus hier! Du bist hier nicht sicher, geh!“

Sie bugsierte Leon hinaus in die Garderobe, schob ihm seine verdreckten Schuhe mit den Füßen hin und riss die Tür auf.

„Geh!“, sagte sie noch einmal. „Und komm erst wieder, wenn ich dich anrufe!“

„Was zum –“

„Geh! Verschwinde!“

Erst, als Leon auf sein Fahrrad stieg, bemerkte er den dröhnenden Kopfschmerz. Schwarze Punkte zuckten über sein Blickfeld. Sie tanzten wild auf der wellenschlagenden Luft. Er blinzelte sie fort und holte tief Luft. Und da erst begann er sich darüber zu wundern, dass auf Opas Testament schon sein Todestag gestanden hatte.

„Eine Packung Mexalen bitte. Und da habe ich noch ein Rezept für meine Mutter.“

Leon sah auf, um sicherzugehen, dass die Apothekerin ihn trotz seiner genuschelten Worte verstanden hatte. Ihm schwirrte noch der Kopf, sowohl von den Schmerzen als auch von der Erinnerung an das an den Baum genagelte Testament. Sie ließ ihn nicht los, ebensowenig wie die erschrockene Wut, mit der Elma ihn aus dem Haus gejagt hatte. Er hatte nur noch Mamas Medikamente abholen wollen, bevor er sich wieder in sein Zimmer einschließen und in Opas Briefe vertiefen würde, fest entschlossen, sie so lange zu studieren, bis er eine Antwort auf die Fragen fand, die sich in ihm auftürmten. Doch mit einem Blick auf die junge Frau hinter der Kassa waren seine Gedanken wie weggeblasen.

„Lange nicht mehr gesehen“, sagte Yana etwas verlegen.

„Ja“, sagte Leon und unterdrückte dabei mit ganzer Kraft den Instinkt, einfach kehrtzumachen und nach Hause zu laufen.

„Also hast du die Lehrstelle bekommen?“, fragte er und deutete mit dem Kopf auf das Namensschild an ihrer Bluse. Yana wandte sich um, ließ eine ältere Mitarbeiterin das Rezept und die Medikamente kontrollieren und kehrte wieder an die Theke zurück.

„Offensichtlich“, sagte sie und legte ihm die Kopfschmerztabletten und die Antidepressiva hin. Sie grinste, nicht böse oder selbstgefällig, sondern mit dem neckischen Zug um ihre Lippen, der ihn noch Monate nach der Trennung verfolgt hatte.

„Sag, wie geht es dir? Du schaust etwas neben der Spur aus. Mehr als sonst, meine ich.“

„Opa ist gestern gestorben.“

Das Lächeln fiel von ihren Lippen.

„Seitdem ist alles neben der Spur“, fügte Leon hinzu. „Mehr als sonst, meine ich.“

Er legte einen zerknitterten Zwanziger auf die Theke.

„Das tut mir wirklich leid“, sagte Yana. „Ich weiß, es ist eine Weile her, aber falls du mit jemandem reden willst … Du weißt jetzt ja, wo du mich findest.“

Er nickte, packte, ohne sie anzusehen, die zwei Schachteln in seinen Rucksack und wandte sich um.

Leon sperrte die Haustür auf, froh darüber, dass er heute Morgen den Schlüssel eingepackt hatte und dadurch unbemerkt ins Haus gelangen konnte. Er legte Mamas Medikamente auf das Garderobenkästchen neben die Schlüssel, Rechnungen und die alte Vase, in der Nelken seelenruhig verdorrten. Mama selbst konnte er nicht hören. Sie schlief vermutlich. Noch immer oder schon wieder. Sein Vater war in der Arbeit. Als Chef einer Baufirma konnte er nicht umhin, auch am Samstag mindestens sieben Stunden in seinem Büro zu verbringen. Leon vermutete, dass nahezu zwei Drittel der Baustellen in der Stadt auf das Konto seines Vaters gingen, wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Er verdiente dadurch genug, um für Mama und Leon zu sorgen, was ein Glück war, denn Mama war, seit Leon sich erinnern konnte, noch nie arbeiten gewesen. Er hatte sich schon als Kind oft gefragt, was seine Mutter wochenlang daran hinderte, aus dem Haus zu gehen, sich mit ihren wenigen Freunden zu treffen oder eine Runde Schach zu spielen. Früher hatten sie und Leon das oft gemacht. Ihre letzte Partie war schon lange her. Noch bevor er mit Yana zusammengekommen war.

Er vermisste Yana. Aber nicht nur sie. Er vermisste es, ein Teil ihres Lebens zu sein. In einem Wohnzimmer zu sitzen, wo sich die Eltern über das Rattern der Kaffeemaschine hinweg anschrien, Witze machten oder fragten, wie es Leon in der Schule gehe. Es hatte sich gut angefühlt, Teil dieses Universums zu sein, in dem die Sonne ein wenig heller schien als in seinem eigenen. Aber wahrscheinlich dachten alle Jugendlichen so über die Elternhäuser ihrer Freunde. Natürlich kriselte es bei Yanas Eltern auch mal. Aber trotzdem fühlte er sich dort einfach wohler. Dort konnte er einmal vergessen, was ihn zu Hause alles bedrückte. Wenn Yanas Papa ihm zum x-ten Mal von seiner Lieblingsserie Stargate erzählte oder ihre Mutter immer über die neuesten Finanzskandale Bescheid wusste und sie so erklären konnte, dass sogar Leon sie verstand, war das ein willkommener Kontrast. Ganz zu schweigen von den Pen-&-Paper-Spielenachmittagen, von denen Yanas jüngerer Bruder Paul immer ganz begeistert gewesen war. Leon vermisste den kleinen Zwerg. Einmal hatte er Paul sogar versprochen, ihm zusammen mit Kaan das Skateboarden beizubringen. Aber das war passé. Er hatte die Beziehung in den Sand gesetzt. Die Erinnerung daran schmerzte mit einem Mal so sehr, dass er eine Weile einfach nur auf seinem Bett saß und das Gesicht in seinen Händen vergrub.

„Eins nach dem anderen“, sagte Opa lächelnd, und hob Leon auf die erste Sprosse. „Schritt für Schritt.“

„Aber was, wenn ich runterfalle?“

„Dann fang ich dich.“

„Und wenn du mich nicht erwischt?“

„Ich bleibe genau hier stehen.“

Leon sah seinen Opa prüfend an, die beiden Hände immer noch fest an die Leiter zum Hochstand geklammert. Seit mindestens hundert Jahren wollte Leon schon da hinaufklettern, aber Opa hatte ihn immer auf später vertröstet. Jetzt war es so weit, und plötzlich kam ihm der Hochstand noch viel höher und die Leiter viel wackeliger vor als an all den Malen, an denen sie schon daran vorbeispaziert waren.„Zauder‘ nicht, sonst wird das Holz noch morsch“, lachte Opa und klopfte ihm auf die Schulter.

Nicht zaudern. Leon wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, stand auf und ging zum Regal. Er tastete hinter seinen Büchern nach den Briefen. Für einen Moment erschrak er, als seine Finger ins Leere griffen, dann aber fühlte er das spröde Papier zwischen seinen Fingern. Und da durchzuckte es ihn – wieso hatte er gestern nicht daran gedacht? Er blätterte die Briefe hastig durch. Die letzten Stunden waren eine solche Achterbahnfahrt gewesen, dass ihm diese simple Idee bisher einfach nicht gekommen war. Er hoffte nur, dass seine jäh aufgeflammte Hoffnung nicht vergebens war.

Die meisten Briefe waren lose übereinandergelegt, aber ja, bei einem der ersten war noch der Umschlag vorhanden, und darauf, in fast unleserlicher Schrift, hatte Wilhelma ihre Adresse notiert und wieder durchgestrichen.

9150 Bleiburg, Schattenberg. Leon tippte die Adresse in sein Handy und fand eine kleine Siedlung in Kärnten, nahe der slowenischen Grenze.

Eine Mischung aus Erleichterung und Unruhe überkam ihn. Einerseits war er froh, dass Opa seine Briefe nicht ans andere Ende der Welt, sondern innerhalb der Landesgrenzen verschickt hatte. Andererseits wusste er nicht, ob Wilhelma Hardt überhaupt noch lebte. Schattenberg klang nicht nach einem Ort, wo man hinzog, wenn man gerade mitten im Leben stand.

Leon wechselte auf die Internet-Seite der ÖBB. Züge nach Kärnten gab es viele, der nächste würde in zwei Stunden abfahren. Und dann müsste er noch irgendwie von Klagenfurt nach Schattenberg kommen, mit einem Bus oder per Anhalter. Er zögerte. Der Gedanke, alles hinter sich zu lassen und dieser Spur, die ihm Opa hinterlassen hatte, nachzujagen, war verlockend. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass Wilhelma inzwischen weggezogen war oder gar nicht mehr lebte. Warum also diese Zweifel?

Er beschloss, nochmal die Briefe zu studieren, bevor er blindlings nach Kärnten fuhr. Und Mama und Vater zu fragen, ob sie vielleicht wussten, was es mit dem verschwundenen Kind auf sich haben konnte. Wenn sie auch nicht mit der Sprache rausrückten, hatten weder sie noch Elma einen Grund, sich zu wundern, wenn er von einem Tag auf den anderen auch verschwand.

Leon merkte, dass sich seine Hand fester um seine Maus geschlossen hatte. Die Knöchel leuchteten weiß. Es ärgerte ihn, dass Elma ihn einfach so aus dem Haus gejagt hatte, und nun erwartete, dass er brav und folgsam zuhause sitzen und auf ihren Anruf warten würde. Wenn er nur mit Opa sprechen könnte – nur fünf Minuten. Das letzte Gespräch mit ihm schien unendlich lang zurückzuliegen, obwohl es doch gerade erst gestern Abend passiert war. Leon fühlte sich, als wäre mit Opas Tod die letzte Säule, die sein Leben halbwegs in Balance gehalten hatte, weggebrochen. Er merkte, wie eine Träne auf das knittrige Papier tropfte und tupfte sie behutsam mit dem T-Shirt weg. Er achtete darauf, die Tinte nicht zu verwischen.

Nachdem er sich die Augen ausgewischt hatte, versuchte er, sich wieder auf die Briefe zu konzentrieren, aber Wilhelma Hardts Handschrift blieb größtenteils unlesbar. Nach ihrem ersten Brief folgte noch eine Handvoll weitere. Sie enthielten akribische Beschreibungen möglicher Wetterphänomene und Fragen, auf die Opa unmöglich eine Antwort gehabt haben konnte. Leons bisheriger Favorit: Können Sie beschreiben, ob das Blaugrün des Himmels zweieinhalb Stunden nach dem Verschwinden eher einem trüben Fluss oder dem charakteristischen Schimmelbefall auf einer Orangenschale geglichen hat? Auch fand er wiederkehrende, unheimlich anmutende Beschreibungen eines Tieres, das sie „Avergeist“ nannte: Selbst bei hohen Tagestemperaturen sorgen seine Schwingen für ein merkliches Absenken der Lufttemperatur. Aber auch in der kalten Jahreszeit können vermehrte Frostbildung (an Fenstern, Türklinken u. dgl.) sowie plötzliche, für das Gebiet ungewöhnlich starke Kälteeinbrüche beobachtet werden. Im Winter fühlt sich das Haustier der Frau Percht verständlicherweise wohler – vielleicht ist Ihnen auch der Name „Frau Holle“ geläufiger, die den Grimm’schen Märchen nach den Schnee ins Land bringt und über einen Eingang zur Anderswelt verfügt …

Es las sich wie ein Eintrag eines Fantasy-Kompendiums. Andere Passagen, die Leon für etwas relevanter hielt, widmeten sich wieder dem verschwundenen Kind. Wilhelma Hardt hatte jedoch die eigentümliche Angewohnheit, das verschwundene Kind nie beim Namen zu nennen, sondern verwendete Umschreibungen wie „das betroffene Subjekt“ oder „entführtes Individuum“. Entführt? Vom Avergeist?

Dann folgten wieder penibelste Anleitungen, deren Sinn wohl nur Wilhelma selbst kannte. Einmal sollte Opa einen Kreis aus Salz um sein Haus streuen, dann wieder mehrere Tassen Essig in verschiedenen Räumen aufstellen, und – hier blieb Leon fast die Luft weg– sein Testament über Nacht an einen Baum nageln. Ein Schauder durchfuhr ihn. Konnte es sein, dass das Testament dort immer schon gehangen hatte? Nein, das war unmöglich. Leon kannte jeden Quadratzentimeter um Opas Hütte.

Wie gerne hätte er gewusst, was Opa dieser seltsamen Frau geschrieben hatte. Beim Gedanken an Opas sanfte, schräge Handschrift musste Leon sich zusammenreißen, um nicht wieder zu weinen. Sein Vater hätte verächtlich mit der Oberlippe gezuckt, wenn er ihn so gesehen hätte, so schwach und verwundbar, aber der Gedanke daran trieb Leon nur noch mehr dazu an, durchzuhalten. Vielleicht konnte er aus Wilhelma Hardts Briefen Rückschlüsse darüber ziehen, was sein Opa ihr geschrieben hatte. Er musste viele Fragen gestellt haben, denn Wilhelma erging sich in zahlreichen Detailinformationen, die ein normal denkender Mensch nicht ohne Weiteres ausbreiten würde. Ein Datum tauchte immer wieder auf: Der 1.November