Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verbrecher Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Tagebücher in Einzelheften

- Sprache: Deutsch

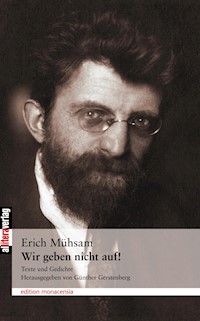

Erich Mühsam führte zwischen 1910 und 1924 Tagebuch. Er war Lyriker und Anarchist, Satiriker und Revolutionär und einer der führenden Köpfe der Münchener Räterepublik. In seinen Tagebüchern hat er sein Leben festgehalten - ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber - und niemals langweilig. Sie sind ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument. Die historisch-kritische Ausgabe der "Tagebücher" wird seit 2011 von Chris Hirte und Conrad Piens herausgegeben. Sie erscheint in 15 Bänden als Leseausgabe im Verbrecher Verlag und zugleich als Online-Edition unter muehsam-tagebuch.de. Begleitend werden nun die "Tagebücher" in Einzelheften" als E-Books veröffentlicht. Jedes Einzelheft dieser mitreißenden Tagebücher ist mit einem Register versehen und verschlagwortet. Die hier vorliegende Ausgabe ist das Heft 7.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erich Mühsam

Tagebücher in Einzelheften

Heft 7

17. Oktober 1911 – 5. Januar 1912

Herausgegeben von Chris Hirte und Conrad Piens

Erich Mühsam (1878–1934) hat 15 Jahre lang, von 1910 bis 1924, sein Leben und seine Zeit im Tagebuch festgehalten, ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber – und niemals langweilig. Mühsam macht die Nachwelt zum Zeugen eines einzigartigen Experiments: Er will Anarchie nicht nur predigen, sondern im Alltag leben. Er läßt seiner Spontaneität, seiner Sinnlichkeit, seinen Überzeugungen freien Lauf und beweist sich und seiner Mitwelt, daß ein richtiges Leben im falschen durchaus möglich ist – man muß es nur anpacken. Auch das Schreiben ist Aktion, in allen Sätzen schwingt die Erwartung des Umbruchs mit, den er tatsächlich mit herbeiführt: Die Münchner Räterevolution ist auch die seine, und die Rache der bayerischen Justiz trifft ihn hart. Doch sein Sendungsbewußtsein verleiht ihm eine Kraft, die ihn auch über die schlimmen Jahre der bayerischen Festungshaft rettet.

Mühsams Tagebücher sind ein Jahrhundertwerk, das es noch zu entdecken gilt. Sie erscheinen gedruckt in 15 Bänden, als eBooks in 35 Einzelheften und zugleich im Internet auf www.muehsam-tagebuch.de, wo neben dem durchsuchbaren Volltext auch ein kommentiertes Register und der Vergleich mit dem handschriftlichen Original geboten wird.

Fortsetzung vom 17. Oktober 1911.

Freundin Bob nach großem Krach endlich doch abgereist sei. Sie hatte das Julchen in einer Bar mit ihrem Grafen – jetzt spricht sie von ihm schon per Ottokar – überrascht. – Um 2 Uhr brachen wir auf, und der Bankdirektor brachte mich noch per Auto vor den »Simpl«. Dort traf ich zu meiner Freude Peppi Kirchhoff mit einer Freundin. Ich war sehr lustig und ziemlich stark angetrunken. Ich bekam von beiden Mädchen und von Emmy Mundküsse.

Als ich nach 3 Uhr heimkam, fand ich ein Telegramm von Johannes vor: »Um Himmels willen Monatsvorschuß telegrafisch.« Nach Wien, postlagernd. Ich habe heute 20 Kronen telegrafisch abgeschickt. – Ich bin recht ärgerlich über den Freund. Er hat der Wirtin hier gesagt, er habe mich damals noch im Orlando gesucht, ich sei aber schon weg gewesen. Nach Zürich hatte er mir ein Telegramm gesandt: »Liberato«, sodaß ich doch annehmen mußte, er sei hier verhaftet gewesen und nun noch keine schriftliche Zeile, sondern nur diese lakonische Geldforderung, nachdem ich ihm vor 3 Tagen erst 50 Mk extra gegeben hatte. Wo soll das hinaus, da ich doch selbst noch arg in Schulden stecke und in meinem Alter immer mehr Bedürfnisse für mich selber habe! – Ich hoffe sehr, daß sich sein Verhältnis zu seinem Vater bald völlig klären wird. Er erzählte bei seinem Hiersein, daß der Vater, dieser halsstarrige Professor ihm einen versöhnlichen Brief geschrieben habe, aus dem eine baldige Annäherung und Aussöhnung wohl zu schließen ist. Es wäre für ihn ein Glück und auch unsrer Freundschaft nur zuträglich, die doch fortwährend durch finanzielle Häßlichkeiten getrübt wird. Ich weiß genau, daß er mir manchmal im Stillen nachrechnet und dann wohl sicher meine Opferwilligkeit mangelhaft findet, und ich leugne mir garnicht, daß ich oft Anforderungen, die außerhalb der Monatsraten an mich herantreten sehr bedrücklich empfinde. Es wäre sehr an der Zeit, daß diese Schwierigkeit zwischen uns behoben würde.

Heut früh brachte der Geldbriefträger eine Postanweisung aus Zürich. Der Kassierer des Freidenker-Vereins sendet mir »laut Beschluß des Vorstandes« ganze 8 Mark (10 Franken). Das Billet allein hat mich 21 Mk 20 gekostet, Auto, Hotel. 3 versäumte Tage – ein nettes Geschäft. Vielleicht werde ich die Schweinerei doch noch öffentlich blosstellen ...

Zwei neue Bücher kamen an: »Aus der Enge«. Gedichte von Friedrich Wilhelm Wagner. 1911. Verlag von K. G. Th. Scheffer in Groß-Lichterfelde und »Frank Wedekind als Mensch und Künstler«. Eine Studie von Dr. Hans Kempner in Breslau. 3–10. Tausend. Verlag Oskar Linser, Pankow-Berlin. Beide Autoren schreiben mir dazu in besonderen Briefen, ich möchte ihre Arbeiten im »Kain« »würdigen«. Ich werde mich zu beherrschen wissen.

München, Mittwoch, d. 18. Oktober 1911.

Mir geht’s übel. Ich bin dem verfluchten Bandwurm nun endlich mit Helfenberger Kapseln zu Leibe gegangen, die teils Rizinus-Öl, teils Filix-Extrakt enthalten. Bis jetzt ist ein mächtiges Ende des Viehs abgegangen, mindestens acht Meter, aber der Kopf ist noch nicht heraus, und ich fürchte, ich werde die unheimlich anstrengende Kur wiederholen müssen. Raus muß die Schweinerei! Wie jämmerlich kleinlich sind doch die Chikanen der Natur. Ich vergleiche den lieben Gott gewöhnlich mit einem Amtsrichter.

Von Johannes kommt eine sehr betrübende Karte aus Wien. Er und Iza wurden, da sie keine Anzahlung leisten konnten, nirgends aufgenommen und mußten im Freien kampieren. Julius Muhr, an den ich ihm einen Empfehlungsbrief mitgegeben hatte, war sehr unfreundlich und gab ihnen nicht einmal die Hand. Nun will er die Adresse von Rudolf Grossmann. Ich werde ihn außerdem an Hermann Bahr rekommandieren. Schade, daß Kraus, der in Gelddingen einer der anständigsten Menschen ist, die ich kennen gelernt habe, für Freundschaftsdienste nicht mehr in Frage kommt. Er hat sich doch in seinen Polemiken gegen mich zu schäbig gezeigt. Hoffentlich nützen die 20 Kronen, die ich gestern sandte, bis aufs Erste. Ich kann sonst garnichts mehr tun. Von den Honoraren des Kleinen Theaters habe ich noch Schulden und alles mögliche zu zahlen, und wenn ich denke, daß ich von dem wenigen, worüber ich selbst verfüge, in diesem Monat schon über 100 Mark an Johannes weggegeben habe – die Pensionsrechnung zähle ich dabei garnicht – so kommt mir immer vor, als ob ich doch auch gewisse Rechte selbst auf meine Einnahmen habe. Ich ärgere mich sehr darüber, daß Johannes die 50 Mk, die ich ihm gab, verjuxt hat und daß ich sie jetzt wieder ersetzen soll. Er müßte doch einsehn, daß nur die allerintimste Gemeinschaft zwischen zwei Menschen solche Anforderungen an einen, der selbst arm ist, rechtfertigen kann. Gab ich ihm früher alles und behielt selbst nicht das Mindeste, so war das natürlich und in der Ordnung, da ich außer ihm keine Welt hatte. Jetzt hat er eine Frau, ich hundert andre Beziehungen, da muß er mir schon auch einiges Eigenleben zubilligen.

Im Kleinen Theater wirke ich recht erfolgreich. Da ich im vorigen Jahr in Frankfurt glatt abstank, freut mich das. Es zeigt mir, daß ich diese Einnahmemöglichkeit immer wieder aufschließen kann, und ich denke sehr daran, mich mal gelegentlich für einen Monat nach Wien engagieren zu lassen. – Aus der »Fackel« entnehme ich, daß Ludwig Ritter von Janikowsky gestorben ist, ein Freund von Kraus, mit dem ich in der Wiener Zeit oft beisammen war und der mir einmal sehr Interessantes und Intimes aus dem Leben und vom Tode der ermordeten ersten Frau von Przybyszewsky, Ducha, erzählte (Übrigens hörte ich von Emmy, daß Przybyszewsky nun auch von seiner zweiten Frau, der ehemaligen Casparowicz, getrennt sei.)

München, Donnerstag, d. 19. Oktober 1911.

Meine Arbeitsfreudigkeit und Schaffenskraft scheint plötzlich total gestört zu sein. Ich fürchte, es gibt in der allernächsten Zeit eine Katastrophe. Denn, was in Nr. 8 des »Kain« kommt, ist mir noch völlig dunkel, und zum Kalender, dessen Erscheinen für Oktober öffentlich annonciert war, fehlen mir noch immer eine Menge wichtiger Beiträge. – Gestern störte mich in der Fortführung dieser Aufzeichnungen der Konsul, deren Küsse mir immer wieder wesentlicher sind als alle Berufsarbeit. Sie gestand ein, daß die ganze Ehebruchsgeschichte mit dem Architekten Lutz eine Komödie war, die Rößler und sie mir vorgespielt haben. Sie haben beide ausgezeichnet gespielt. Abends war ich bei ihnen zum Souper. – Dann begleitete mich der Konsul zum Kleinen Theater und zeigte sich nachher von meinem Vortrag sehr entzückt. Ich komme vorläufig immer erst als letzter dran und muß selbst sagen, daß alles was vorher kommt, äußerster Dreck ist. Ich habe dem Direktor gestern sehr deutlich meine Meinung über das Unternehmen mitgeteilt. Die Stöckl hatte mir ins Theater einen Brief geschrieben, ich möchte doch noch ins Benz kommen, sie habe mit mir etwas Wichtiges zu sprechen. Sie saß mit ihrem Grafen bei Sekt. Ich setzte mich nicht dazu, sondern ging mit ihr hinaus. Sie wünschte eine Änderung der beiden Schlußzeilen meines Gedichts »Der Dichter« (»Hol der Teufel die ganze Schweinerei«), das sie vortragen möchte. Ich nahm die Änderung sofort zu ihrer Befriedigung vor. Dann erzählte sie mir, sie sei nach Bobs Abreise vom Regen in die Traufe geraten, da »Ottokar« wahnsinnig eifersüchtig auf mich sei. Er hat neulich gesehn, wie ich ihr die Schulter küßte. Am 24ten soll er abreisen, und dann will Julchen mir ihr Versprechen einlösen.

Heut früh kam Albert R. zu mir. Ich bat ihn, da er auf der Reise nach Wien ist, sich doch Johannes’ anzunehmen. Dem muß ich nun gleich poste restante schreiben, um womöglich ein Rendez-vous zu vermitteln. Übrigens traf ich gestern Wolfskehl, dem ich ankündigte, ich würde mich, sobald Johannes sich wieder in Geldnot an mich wenden würde, seiner entsinnen. Er meinte, daß wir demnächst darüber reden müßten. Ich hoffe, ihn zu regelmäßiger Zahlung bewegen zu können. – Heut war Emmy bei mir zu Tisch. Ich fürchte, man wird sie über kurz oder lang ausweisen, da sie – das erfuhr ich erst heute von ihr – garnicht Emmy Hennings heißt, sondern Dagni Lund und dänische Staatszugehörige ist. Sie war sehr zärtlich zu mir, und hätte sie nicht grade wieder die »G’schicht«, so wäre es wohl nicht dabei geblieben, daß sie mir blos den Penis aus der Hose zog und ihn liebevoll streichelte. – Jetzt aber an die Arbeit!

München, Freitag, d. 20. Oktober 1911.

Es ist ein Skandal: ich habe immer noch nichts weiter gearbeitet. Jetzt will ich aber das Tagebuch wirklich ein wenig vernachlässigen. Heut nachmittag und die nächsten Tage wird was getan. – Zu berichten gibt’s ohnehin wenig. Emmy werde ich wahrscheinlich am Kleinen Theater anbringen. Ich stellte sie gestern dort vor und sie machte guten Eindruck. – Von einer neuerlichen Korrespondenz mit Minnie Kornfeld ist noch zu berichten. Sie hatte mir einen flehentlichen Brief geschrieben, ich möchte ihr wieder Gedichte zur Rezitation schicken und das hatte ich dann auch getan. Heut kam nun ein rührender Brief von ihr voll Dankbarkeit und Begeisterung. Wüßte ich nur: liebt die Frau mich oder meine Verse? Immerhin: beides ist was wert, und ich will sie fortab besser behandeln als bisher. – Mit der Familie Douglas-Andrée scheinen sich jetzt nach dem Tode des Mannes wieder Beziehungen anzubahnen. Gestern überreichte mir die Frau (Lotte nennt sie »die Zirkusdame«) ein Bild von Addi, der auch selbst dabei saß. Ich habe für den Jungen sehr viel Sentiment. Er ist eigentlich der einzige Mensch, dem gegenüber ich ein bißchen schlechtes Gewissen habe. Er hat mich so sehr geliebt und wurde dann gegen mich aufgehetzt. Nun weiß er garnicht, wie er sich zu mir verhalten soll. Ich streichelte ihm gestern einmal im Vorbeigehn das Haar. – Wäre nur die Mutter nicht so gefährlich intrigant!

München, Sonnabend, d. 21. Oktober 1911.

Lotte ist endlich zurück. Ich war nach meinem Auftreten in die Torggelstube gefahren, dorthin kam sie mit den Strich-Brüdern. Blei hatte sich zum ersten Mal als Schauspieler produziert in Sternheims »Hose« (daß ich nicht dort sein konnte, tat mir furchtbar leid), und Lotte war, nach dem Ausdruck des kleinen Hörschelmanns, vom Bahnhof aus »direkt in die Hose gefahren«. Ich war sehr glücklich, sie wiederzusehn. Sie sah ganz reizend aus, war witzig und liebenswürdig und ihre kleinen Bosheiten gegen mich hatten einen zärtlichen Beigeschmack. Morgen vormittag kommt sie zu mir. Als sie ging, setzte ich mich an den Haupttisch und pokerte (Ertrag: 21 Mark). Ich zahlte dann Rauschenbusch die 25 Mk, die ich ihm seit einem Jahr schuldete, und ging nachher, aber animiert, ins Orlando hinüber, wo ich mein kleines Hürchen traf und mit mir nahm. Sie blieb etwa eine Stunde bei mir, und das genügte mir. Es war seit Kätchens Abreise die erste Frau, die bei mir im Bett war, und ich denke, nun wird wohl bald allerhand folgen: Lotte wird mir ihre Gunst nicht weigern, Emmy ist wieder gesund und hat mir, sobald ihre »G’schicht« vorüber ist, einige Nächte versprochen, am 23ten reist der Graf Schwerin ab und die Stöckl ist für mich frei, und in den allernächsten Tagen fährt Rößler nach Berlin, sodaß meine Bemühungen um den Konsul wohl auch nicht länger erfolglos bleiben werden ... Ich habe eine sichere Ahnung, daß Frieda in sehr kurzer Zeit wieder da sein wird. Das wird mein ewiger Gram bleiben, daß ich nicht alle andern um ihretwillen verschmähen darf.

München, Montag, d. 23. Oktober 1911.

Nur einige Daten über die letzten beiden Tage. Denn die Arbeit ruht immer noch, und ich muß jetzt alle Hoffnung darauf setzen, daß ich heut zum letzten Mal im Kleinen Theater auftrete, also morgen die Entschuldigung zu großer Nervenanspannung nicht mehr habe. Diese Woche muß intensiv geschuftet werden, sonst ist’s mit Kain No. 8 und mit dem Kalender Essig.

Sonnabend hatte ich zwei Besuche alter Herren. Mittags kam ein 66jähriger pensionierter elsässischer höherer Zollbeamter, namens Figer, zu mir, der sich durch allerlei Chikanen beschwert fühlt. Ein typischer Querulant, der – wie jeder Querulant – natürlich reichliche Gründe zur Unzufriedenheit hat, dem aber die angetane Unbill zur Monomanie geworden ist. Es war sehr schwer, ihm auseinanderzusetzen, daß der »Kain« nicht der geeignete Ort sei, seine Beschwerde anzubringen. Ich gab ihm schließlich die Adresse von René Schickele, der sich ja nicht sehr freuen wird, dem Manne aber immer noch eher raten kann als ich. Mir tat der arme Teufel, dem helle Tränen in den Augen standen, in der Seele leid. – Abends erschien der etwa ebenso alte Hofschauspieler Aloys Wohlmuth. Ich hatte ihm wegen des Gedichtes gegen Possart, das mir Feuchtwanger kürzlich gegeben hatte, geschrieben, und nun kam er selbst. Da er verlangte, ich solle das von Haß triefende Gedicht als meines ausgeben – ich hätte das schon um der schwachen Form willen nicht gekonnt, – kann aus der Publikation im »Kain« nichts werden. – Aber prächtig waren die Wutausbrüche des alten Mannes gegen Possart, diesen »Hund«, diesen »Burschen«, diesen »Hundsfott«. Eine solche Anhäufung von Haß, Erbitterung, Rachsucht kann wirklich nur durch einen kompletten Schweinhund in einem so alten Herzen entfesselt werden, und die Beispiele, die Wohlmuth erzählte, unzählige Beispiele, verraten den alten Possart wirklich als Erzlumpen. Während er noch bei mir war, kamen Rößler und der Konsul, der sein Stück fertig hat, wollte adjö sagen, da er nach Berlin fahre, um es anzubringen. Leider werden mir die Tage seiner Abwesenheit nicht viel nützen, da ausgerechnet jetzt die Mutter und Schwester des Konsuls zu Besuch da sind. (Die Schwester sähe ich gern wieder). Übrigens ist ja Lotte wieder da und mein Wunsch, den Konsul herumzukriegen, ist dadurch eo ipso etwas gedämpft, was Rößler schon hoffnungsvoll prophezeit hatte. – Abends ging ich dann in die Torggelstube: Muhr, Eyssler, Dr. Brecher und dessen Mädel. Wedekind kam und setzte sich in den andern Raum. Ich flüchtete zu ihm, und wir hatten unterhaltende Gespräche über Politik. Er gab mir eine Rundfrage der »Zeit« über den tripolitanischen Krieg, und las mir seine Antwort darauf vor. Sie lautet dahin, daß Wedekind mit Italiens Vorgehen ganz einverstanden ist, da der Islam in Europa keine Existenzberechtigung mehr habe. Ich war entsetzt und entwickelte meinen Standpunkt, indem ich die Angelegenheit ganz von der sozialen und allgemein menschlichen Seite her betrachtete. Da Wedekind mir den Brief der »Zeit« mitgab, werde ich im »Kain« die Sache behandeln. – Nachher wieder Gespräche über Ehe und Eifersucht. Wedekind zitierte einiges, was er über die Beziehung von Mutter und Kind in seinem neuen Stück geschrieben hat. Um 2 Uhr kamen Gotthelf und Lulu Strauß, und wir alle brachen sehr bald auf.

Sonntag: Lotte holte mich aus dem Bett, sah interessiert zu, wie ich mich splitternackt wusch, und wir fuhren zur Auer Dult. Dort kaufte ich allerlei Hübsches für sie, darunter ein entzückendes Bettmodell, das grad für ihre Puppen paßt. Dann aßen wir in der Torggelstube und gingen später ins Stefanie, nachdem ich noch vorher in ihrem Zimmer zusehn durfte, wie sie sich umzog. Ihre Nacktheit, die sie absichtlich lange vor mir zeigte, berauschte mich, aber das begehrte Piacere verweigerte sie mir. Dagegen küßte sie mich so herzlich und lange auf den Mund, wie ich es – außerhalb des Bettes – noch nicht von ihr erlebt habe. – Als ich später allein im Stefanie saß, kam Emmy voll Aufregung und erzählte diese Abenteuerlichkeit: Vor einigen Tagen hatte sie in ihrem Atelier wieder mal eine Erscheinung. Sie sah eine wildfremde Frau stehn, die auf einmal wieder verschwand. Nun hat sie in diesen Tagen die kleine Fränze Fischer photographiert und gestern entdeckte sie beim Entwickeln der Platte, daß auf dem Negativ hinter Fränze deutlich jene fremde Frau zu sehn ist. Ich habe das Negativ noch nicht gesehn. Bis sie es mir gezeigt hat, bin ich geneigt, mir die Sache rationalistisch zu erklären. Immerhin: Kein Mensch kann wissen, ob nicht die Phantasie guter Medien – und das ist Emmy bestimmt – bis zur Materialisation ihrer Imagination geht. Jedenfalls will ich das Mädel mal zu Schrenck-Notzing schicken. Für den ist sie gewiß ein »Fall«. Nachher kam sie zu mir zum Abendbrot. Ich mußte ihr dann noch eine Rolle abhören, die sie im Kleinen Theater spielen soll und als ich fort wollte, da es Zeit für mich wurde, meine Verpflichtung diesem Kunstausschank gegenüber zu erfüllen, verlangte sie, ich müsse sie erst vögeln. Du lieber Himmel! Der Mensch ist schwach, und ich tat ihr den Willen, erfreut, sie nach so langer Zeit dazu wieder imstande zu finden. Eine merkwürdige Perversität von ihr ist es, während des Aktes ihre Geilheit durch die ordinärsten Ausdrücke zu bestätigen. Dabei beschimpft sie den Mann unter ihren rasenden Küssen – aber ich kann nicht leugnen, daß mich dies Verhalten sehr reizt und aufregt.

Heute: Zum Mittagessen war das Puma bei mir. Nachher sträubte sie sich nicht mehr. Nachdem ich vorher, während sie vor dem Spiegel ihre Beine bewunderte vor ihr hingekniet war und sie da geküßt hatte – sehr lange und inbrünstig geküßt, – wo es die Frauen am liebsten haben, – sie stand dabei an die Tischplatte gelehnt und betrachtete den Vorgang im Spiegel, – nötigte ich sie auf den Divan, wo wir dann ausgiebig und ganz richtig Wiedersehen feierten. – Nachtragen will ich noch, daß ich gestern nachmittag mit Lotte eine einstündige Droschkenfahrt durch den herbstbunten englischen Garten gemacht hatte, bei der wir beide fast kein Wort sprachen, und die doch wie eine wirkliche Liebesverständigung zwischen uns wirkte. Ach, bin ich froh, daß Lotte wieder hier ist! Jetzt wird es mir sobald nicht wieder lange schlecht gehn.

Heut nachmittag im Café fragte mich Poppert, ob ich nicht geneigt sei, das Gastspiel am Kleinen Theater noch 3–4 Tage zu verlängern. Da mir das Geld sehr zupaß kommt – ich möchte Lotte noch viel schenken – sagte ich zu.

München, Dienstag, d. 24. Oktober 1911.

In 10 Tagen soll der Kain Nr. 8 erscheinen, und noch immer ist kein einziges Manuskript da. Wie das werden soll, wissen die Götter. Jetzt erwarte ich das Puma zu Tisch. – Über Johannes bin ich sehr ärgerlich. Außer einem Telegramm und einer Postkarte, worin er Geld verlangt, noch keine Silbe aus Wien, nicht einmal die Adresse. Wer ihn damals hinderte, ins Café Orlando zurückzukommen, weiß ich jetzt. Ich traf nämlich heute Heinz (mit dem langen Friedel; sie gingen »ins Geschäft«), und der erzählte mir, Johannes sei ihm begegnet. Das erklärt freilich alles. Es wird mich aber nicht hindern, ihm im nächsten Brief, mit dem ich mich nicht beeilen werde, deutlichst meinen Standpunkt klar zu machen. – – Das Nebenzimmer, worin damals das unglückliche Kätchen einquartiert war, ist wieder bevölkert. Es wohnt eine 17jährige Soubrette, ein Fräulein Hell, darin, das ich bis dahin nur vom Hören kannte, indem sie mitunter allerliebst trällert und singt. Heut nacht begegnete ich ihr auf der Treppe. Ich leuchtete ihr durch den Korridor und sah, daß sie ganz allerliebst ist. Leider fand ich nicht den Mut, ein Gespräch zu beginnen. Das soll baldmöglichst nachgeholt werden. Ich habe lange keine neue Frau kennen gelernt.

München, Dienstag, d. 26. Oktober 1911.

Noch immer bin ich beim ersten Artikel (über die Terwin), ich werde wohl noch eine Nacht dranwenden müssen. Jedenfalls aber erlebe ich jetzt Angenehmes. Vorgestern hatte ich seltsamen Kaffeeklatsch bei mir. Das Puma hatte bei mir Mittag gegessen – manchen Kuß bekam ich bei dieser Gelegenheit –, und dann kam der Konsul herunter. Wir hielten sie zum Kaffee fest. Plötzlich erschien ihre Schwester – Muscha geheißen –, ein herrliches Geschöpf, das zerbrechlichste, was ich je sah, in der Figur erinnert sie an Uli. Lotte und ich waren begeistert. Der Konsul mußte leider fort, ließ uns aber die Schwester da, und ich lud mir nun noch meine neue Nachbarin ein, die auch gern kam, Justine Hell, ein nettes, ganz junges, dummliches hübsches Ding. Wir benahmen uns alle sehr korrekt, aber doch war es ganz lustig. Nachher ging ich mit Lotte Einkäufe machen. Ich liebe Lotte sehr, sehr, sehr.

Gestern fand ein Piacere mit Emmy statt, die mich in Gegenwart von Lotte und Strich im Café so aufgeregt hatte, daß ich nicht anders konnte, als sie mit mir zum Abendbrot zu nehmen. Übrigens war sie im Bett reizend.

Heute früh bekam ich schon im Bett Küsse vom Konsul, die mir von Heller ausrichtete, ich soll morgen bei ihm meine »Freivermählten« vorlesen. Gustel Waldau wird dort sein und der Konsul, und ich will auch das Puma bitten, mitzukommen. Auf meine Frage an den Consul, ob wir nun nicht doch Rößler betrügen wollen, meinte sie: »Lust hätte ich schon«. Ich denke, in einer der nächsten Nächte wird es vor sich gehn. Auch die Stöckl muß ich noch haben, ehe sie – am 1ten – abreist. Ob mit Frl. Hell was zu wollen sein wird, scheint mir zweifelhaft. Vielleicht kuppelt uns die nahe Nachbarschaft einmal zusammen.

Von Johannes ein trauriger Brief aus Wien. Ihm geht es sehr schlecht. Ich werde ihm heute 25 Kronen schicken.

München, Freitag, d. 27. Oktober 1911.

Dies scheint kein Glückstag zu werden. Ich machte heute nacht eine hanebüchene Dummheit. Ich war bei Benz gewesen, wo ich erst die Stöckl, dann eine reizende kleine Engländerin poussierte. Meine Hoffnung, eine von beiden mit mir nehmen zu können, erwies sich leider als irrig, und nun kam ich gegen 3 Uhr ziemlich alkoholisiert heim. Bei meiner Nachbarin war Licht, und ich sah, daß ihre Tür zum Speisesaal hin offen stand. Weiß der Teufel, was mich ritt, jedenfalls kletterte ich im Hemd aus dem Bett, schlich mich in den Speisesaal und wollte von dort aus beobachten. Ich sah ins offene Schlafzimmer der Kleinen hinein, ohne das Bett sehn zu können, das um die Ecke stand. Es rührte sich nichts im Zimmer, ich fand aber nicht den Mut, einzutreten. Plötzlich ging die Korridortür, und das Mädel kam erst von unten herauf. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Sie war offenbar sehr empört und fragte, was ich in ihrem Zimmer zu suchen hätte. Ich erklärte ihr, ich hätte nur im Speisesaal Streichhölzer gesucht. Jetzt liegt sie noch zu Bett. Wenn sie den Wirtsleuten die Sache berichtet, sehe ich allerlei Unangenehmes entstehn. Jetzt erwarte ich Lotte zu Tisch. Die soll mir raten, ob ich mich schriftlich entschuldigen soll oder was sonst tun.

Eben kommt ein Brief von Onkel Leopold, der mir mitteilt, daß wider sein Erwarten meine Geschwister den Kain nicht finanzieren werden. Eine unglaubliche Bande. Es wirkt wie Hohn auf mich, daß gleichzeitig die offizielle Einladung zu dem famosen Familientag eintrifft, zu dem ich mich am 12. November einfinden soll. Es wird darin mitgeteilt, daß meines Vetters Kurt Mühsam Drama »Sonnenbursch« am 13ten im Friedrich Wilhelmstädtischen Schauspielhaus aufgeführt wird. Der versteht sich aufs Geschäft und auf Reklame. Pfui Teufel!

Mit dem neuen Kain-Heft bin ich seit gestern ein gut Stück weiter. Heute werde ich abliefern, was bis jetzt da ist und hoffe auch noch den Rest fertig zu stellen. Falls mit meiner Anstellung am »Komet« etwas wird mit 200 Mk monatlich, würde ich 100 Mk davon regelmäßig an Steinebach abliefern, damit das Blatt weiter erscheinen kann. Wie kann ich mich nur einmal an den Geschwistern rächen?

Uli und Seewald sind seit einigen Tagen fort – nach Paris. Sie mußten sozusagen flüchten, da Thesings rohe Leidenschaft Gewalttätigkeiten gegen Seewald befürchten ließ. Schade, ich war grade wieder mit Uli vertrauter geworden. Daß sie mich je wieder lieben wird, bezweifle ich ja, aber sehr gute Freunde werden wir immer bleiben.

München, Nacht auf Sonntag, d. 29. Oktober 1911

Es ist gleich ½ 4 Uhr. Ich komme aus dem Stefanie heim, wo ich seit 11 Uhr mit dem Puma, Strich und dem Ungarn Nikoschani pokerte (Ertrag 11 Mk). Ich bin zu nervös um gleich schlafen zu können. So will ich das Tagebuch erledigen.

Zwei Tragödien: Thesing macht furchtbare Geschichten, säuft wie ein Wahnsinniger, zwinkert mit einem scharfgeladenen Revolver und hat irgendwoher auf mysteriöse Weise 200 Mark erlangt, womit er nach Paris zu fahren droht, um Seewald zu erschießen. Der arme Teufel ist total irrsinnig. Es ist wohl das erste Mal, daß ihm eine wertvolle Frau nahe getreten ist und das erträgt seine robuste Seele nicht. Ich fürchte, er schnappt über. Sicher ist er jeder Wahnsinnstat jetzt fähig. Bolz und Kutscha, der bärtige Maler aus Ascona, der seit kurzem hier ist, betreuen ihn.

Die zweite Tragödie betrifft Adi Douglas-André. Dem armen Jungen wird vorgeworfen, er habe mit einem 8jährigen Mädel Geschichten gemacht. Er soll sie eingesperrt, ihr Röcke und Hemdchen hochgehoben und sie angefaßt haben. Ein Dienstmädchen behauptet es gesehn zu haben. Diese Sache vermittelte die neue Beziehung der Familie zu mir. Frau Douglas bat mich heute im Café an ihren Tisch, erzählte mir ungeheuer ausführlich die ganze Geschichte und ersuchte mich, mit dem Jungen zu sprechen. Ich tat das heut nachmittag so vorsichtig wie möglich. Er wird gemerkt haben, was ich meinte: lügen – unter allen Umständen fest bleiben im Lügen. Dann ist ihm nichts zu beweisen. Ich bin natürlich überzeugt, daß die Sache doch stimmt. Der Bengel ist bald 14 Jahre alt, da sehe ich in harmlosen kleinen Versuchen nichts Erschreckliches. Wir freundeten uns wieder sehr an und spielten Schach und Billard miteinander. Ein entzückender Bube. Hoffentlich kommt er mit einem blauen Auge aus der Affäre.

Zum Abendbrot war heut Emmy bei mir. Nachher natürlich das übliche Dessert. Sie ist prachtvoll sinnlich und liebt mich aufrichtig. – Morgen erwarte ich die Stöckl zum Essen. Ob ich sie nach der 5jährigen Pause ins Bett werde nehmen dürfen? Ich brenne auf diese Sensation. Sie ist ein netter, hübscher Kerl und eines der gescheitesten Weiber, die mir noch in die Quere gekommen sind.

München, Montag, d. 30. Oktober 1911.

Heut habe ich seit Jahren zum ersten Mal wieder eine Novelle geschrieben, und zwar bin ich nicht von selbst darauf gekommen, sondern durch Zufall. Bei der letzten Redaktionssitzung des »Komet« wurde darüber gejammert, daß für die Studentennummer, die vorbereitet wird, kein Prosabeitrag da sei. Ludwig Bauer habe einen versprochen, sich aber nichts mehr merken lassen. Ich erklärte aus einer plötzlichen Laune heraus, daß ich etwas schreiben wolle. Mir fiel ein, wie vor ein paar Jahren in Zürich großer Jubel war, als der zehntausendste Student immatrikuliert wurde. Daraus habe ich nun eine amüsante kleine Skizze gemacht: »Tetje Sörens bezieht die Universität«. Ich bin neugierig, wie sich das Ding gedruckt ausnehmen wird, und wieviel Honorar ich kriege. Bis jetzt habe ich fast garkeine Novellen drucken lassen. Ich erinnere mich nur an eine humoristische »Das Lebensprogramm«, das vor 9 Jahren in der »Fröhlichen Kunst« erschien, und an eine sentimentale Skizze »Grete«, mit der ich mich an Margarete Beutlers Schreibfaulheit rächen wollte, und die um dieselbe Zeit herum in der »Freistatt« stand. Jetzt werde ich »Carmen« im Kain-Kalender