Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verbrecher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

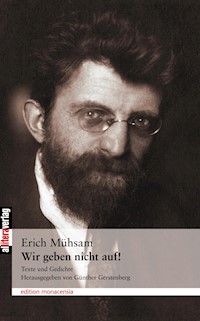

Es ist nicht möglich, Leben und Werk Erich Mühsams zu trennen. Er war Bohemien, Dichter, Anarchist, Humorist, politischer Publizist, Dramatiker, bisexueller Erotomane, Revolutionär, selbst in größter Not unbeirrbarer Menschenfreund und schließlich eines der ersten prominenten Opfer der Nazis. 1933 wurde er noch in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet und nach monatelanger Folter im KZ Oranienburg ermordet. Aufgabe dieses Lesebuchs soll es sein, Mühsams lebenslangen Kampf "für Gerechtigkeit und Kultur" mit Texten aus seinem reichhaltigen Werk nachzuerzählen, die bis heute nichts an ihrer politischen Aktualität verloren haben. Neben einigen Mühsam-Klassikern enthält diese Sammlung auch bislang unveröffentlichte Gedichte, Auszüge aus längeren Werken, ausgewählte Briefe und die Beschreibung seiner letzten Tage aus der Feder seiner Frau Zenzl.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erich Mühsam

DAS SEID IHR HUNDE WERT!

Ein Lesebuch

Herausgegeben von Markus Liske und Manja Präkels

Vorwort

Es ist nicht möglich, Leben und Werk Erich Mühsams getrennt voneinander zu betrachten, und es gibt wohl kaum einen Schriftsteller, bei dem ein solcher Versuch sinnloser wäre. Der schüttelreimende Kabarettist lässt sich ebenso wenig vom staatsfeindlichen Freigeist trennen, wie der melancholische Poet vom politischen Häftling, der anarchistische Agitator nicht vom lebenslustigen Erotomanen und der Dramatiker nicht vom handelnden Revolutionär. Selbst Mühsams langsames und qualvolles Sterben als eines der ersten Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie war kein bitterer Zufall. Denn er wurde nicht vorrangig seiner jüdischen Herkunft wegen ermordet, wie so viele nach ihm, sondern als Anarchist und Autor jenes umfangreichen Werkes, das er uns hinterlassen hat, ein Werk, das weder im unverwechselbaren Sound und Witz seiner Sprache noch in seinen emanzipatorischen Inhalten an Aktualität verloren hat. Mühsams Kernthemen waren unbeschränkte Freiheit im Leben und Denken sowie der Kampf »für Gerechtigkeit und Kultur«. Zwar entwickelte sich seine politischeWeltsicht mit den gesellschaftlichen Brüchen, die er erlebte, aber zum revolutionären Anarchisten wurde er nicht erst mit den Jahren, er war es von Anfang an. Und dafür gab es gute Gründe.

Als Mühsam am 6. April 1878 als Sohn eines jüdischen Apothekers in Berlin geboren wurde, war das deutsche Kaiserreich erst sieben Jahre alt, der entscheidende Grundstein für zwei Weltkriege und das Grauender Naziherrschaft somit gerade erst gelegt. In der Gründung dieses Reiches hatten sich die Träume des deutschen Bürgertums erfüllt, dessen Mehrheitshaltung sich nach der gescheiterten Revolution von1848/49 zunehmend konservativ-nationalistisch und antisemitisch ausprägte. Noch in Mühsams Geburtsjahr wurde Bismarcks »Sozialistengesetz« verabschiedet, das zur Aufspaltung der Sozialdemokratie in die spätere SPD einerseits, und die sogenannten Linkssozialisten bzw. Anarchisten andererseits führte. Vorrangiges Ziel der Ersteren wurde es, um nahezu jeden ideologischen Preis als Partei in den Reichstag zurückzukehren und dort staatstreu wirken zu dürfen. Letztere blieben von der Notwendigkeit einer radikalen gesellschaftlichen Neugestaltung überzeugt, die über die Teilnahme am Parlamentarismus nicht zu erreichen sei. Das war auch Mühsams Haltung und scheint sie bereits in jungen Jahren gewesen zu sein. Zumindest wurde der angehende Schriftsteller schon als Siebzehnjähriger wegen »sozialistischer Umtriebe« vom angesehenen Lübecker Gymnasium Katharineum verwiesen.

In vielen literaturwissenschaftlichen Abhandlungen oder Vor- bzw. Nachworten zu postumen Publikationen seiner Werke wird Mühsamsleidenschaftlicher Anarchismus aus der Rebellion gegen den äußerst autoritären Vater heraus erklärt, und damit aus der politischen in die psychologische Sphäre verlagert. Derlei Versuchen, den Revolutionär Mühsam und seine politischen Überzeugungen herunterzuspielen, um so den Dichter Mühsam für ein sozialdemokratisches Bürgertum zu »retten«, das er verachtete, möchten wir mit diesem Buch deutlich entgegentreten. Zu stringent ist die Entwicklung seiner politischen Ideen, und zu aufopferungsvoll bemühte er sich stets darum, sie gegen alle Widerstände tatsächlich zu leben, bis hin zur Bereitschaft, für sie zu sterben, als dass man seine Überzeugungen primär auf pubertäre Auflehnung zurückführen könnte. Auch mit dem Beruf des Schriftstellers verband er nie die Vorstellung eines weltabgewandt-schöngeistigen Künstlertums, sondern den Wunsch, politisch zu wirken und die Welt zu verändern. Seine Motivation, ja, sein ganzes Programm, dem er lebenslang treu bleiben sollte, verkündete er 1902 in der anarchistischen Zeitschrift Der arme Teufel. »Nolo« (»Ich will nicht«) lautet der Titel dieses literarischen Befreiungsschlages, mit dem Mühsam gleichzeitig die politische und die literarische Bühne betritt, weshalb wir diesen Text auch an den Anfang des Buches gestellt haben.

Zu Mühsams weiterem Werdegang sei an dieser Stelle nichts gesagt. Das wollten wir ihm selbst überlassen und haben daher die lyrischen und essayistischen Texte so mit autobiografischem Material kombiniert, dass Mühsams Leben in seinen eigenen Worten mit erzählt wird. Die Auswahl der Texte erfolgte dabei nicht nach dem Best of-Prinzip, sondern stellt unseren – sehr persönlichen – Versuch dar, möglichst viele Facetten seines Lebens und Wirkens zu beleuchten. Daher enthält das Buch auch Passagen aus längeren Prosaschriften sowie Texte, die er seinerzeit unter Pseudonym publizierte, und die in anderen Sammlungen in der Regel nicht auftauchen. Auf manche seiner politischen Irrtümer, wie etwa die kurzzeitige ideologische Verwirrung zu Beginn des Ersten Weltkrieges (für die er sich noch lange schämen sollte), haben wir aus reinen Platzgründen verzichtet, nicht etwa, um sie zu unterschlagen. Gerne hätten wir dagegen den Artikeln aus seiner zweiten selbstherausgegebenen Zeitschrift Fanal mehr Platz eingeräumt. Diese sind jedoch meist so stark dem tagespolitischen Geschehen in der Weimarer Republik verhaftet, dass eine Fülle von Erläuterungen nötig geworden wäre, was dem Charakter eines Lesebuches widersprochen hätte. Die wenigen Anmerkungen, die wir dennoch für angebracht hielten, haben wir in den editorischen Notizen am Ende des Bandes untergebracht.

Was Mühsams letzte grauenvolle anderthalb Jahre in den Gefängnissen und KZs Nazideutschlands betrifft, so gibt es hierzu naturgemäß nur wenige eigene Aufzeichnungen. An dieser Stelle lassen wir seine Frau Kreszentia (Zenzl) Mühsam zu Wort kommen. Zum einen, weil wir der Ansicht sind, dass die Beschreibung seines Martyriums in dieses Buch gehört, zum anderen, weil dasselbe auf die Person Zenzl zutrifft. Von 1915 an lässt sich Erich Mühsams Leben und Wirken ohne ihre Mitwirkung und Unterstützung nicht mehr denken. Gemeinsam standen sie während der Revolution 1918/19 auf den Barrikaden, gemeinsam durchlitten sie die Jahre seiner Festungshaft und die Zeit seiner Folterung. Mit Erich Mühsams Tod begann für Zenzl dann ein lebenslanger Kampf um Nachlass und Andenken ihres Mannes. Im Zuge dessen musste sie – als Stellvertreterin seiner »gefährlichen« Ideen – in die Sowjetunion flüchten, wo sie wenig später denunziert wurde und Lubjanka, Arbeitslager und Verbannung zu überstehen hatte, bevor sie, 19 Jahre später, in die DDR ausreisen durfte. Dort ertrug sie es stoisch, dass man sie als »unsichere Kantonistin« unter Aufsicht stellte, hielt sich sogar an die unmenschliche »Empfehlung«, dem Grab ihres Mannes in West-Berlin fernzubleiben und schrieb betont herzliche Briefe an eben jenen Wilhelm Pieck, der sie seinerzeit in Moskau als »Trotzkistin« ans Messer geliefert hatte – alles nur, damit Mühsams Werke wieder gedruckt werden konnten. Erst 1962, auf dem Totenbett, gab die achtundsiebzigjährige Zenzl Mühsam widerstrebend die Urheberrechte aus der Hand.

Auch ihrem Andenken ist dieses Buch gewidmet.

Markus Liske und Manja PräkelsVentspils, Dezember 2013

I. Freiheit als Prinzip

(1901–1911)

Nolo

»Nolo« will ich mich nennen – nolo: Ich will nicht! Nein, ich will in der Tat nicht! Nein, ich will nicht mehr all die unnötigen Leiden sehn, deren die Welt so übervoll ist; mich all den Torheiten fügen, die uns die Freude rauben und das Glück in all den Ketten hängen, die unsere Füße hindern auszuschreiten und unsere Hände zuzugreifen. Ich will nicht mehr mit ansehen, wie ungerecht und chaotisch des Lebens höchste Güter – Kunst und Wissen, Arbeit und Genuss, Liebe und Erkenntnis – verstreut liegen. Ich will nicht mehr – nolo!

Lindern will ich die Leiden und sprengen die Fesseln, soweit meiner Sprache Kraft reicht. Doch nicht zu euch rede ich, die ihr euch sonnt im Glanze derer, welche den andern das Licht abfangen; – nicht zu euch, die ihr die Füße küsst, die euch treten; sondern zu euch, die ihr Abscheu und Ekel davor empfindet, die ihr gleich mir ausruft: Nolo – ich will das alles nicht mehr sehn, nicht mehr dulden.

Euch rufe ich, die ihr meinen Schwur versteht: Nolo! – die ihr euren König in euch wisst und euren Gott, deren Thron euer Herz ist, und die ihr Treue haltet den Gesetzen der Wahrheit und der Menschlichkeit; euch rufe ich herbei und will mit euch aufräumen mit aller Schmach und aller Unterdrückung. Unsere Waffen sind Freude und Begeisterung. Unsere Losung schallt, wo wir auf Herrschsucht und Bosheit stoßen: Nolo! – Ich will nicht.

Und sind einmal meine Worte sarkastisch und voll lauten Lachens – schaut unter die Maske, und ihr werdet den grimmen Ernst erkennen, der die Feder führt. Ob Anklage oder Glossen, ob Peitschenhiebe oder Nadelstiche – jeder Satz soll ein Ringen sein nach Befreiung, ein Weckruf und ein Gelübde, dass ich’s nicht mehr schleppen will: Nolo!

Ein neues Wissen, eine neue Kunst ringt hervor. Neue Wahrheiten erzwingen sich ihren Weg. Helfen wir ihnen zum Licht und zum Leben! Die alten Dogmen müssen dem Neuen weichen, das gewaltig hereintritt.

Es gibt keinen Kompromiss zwischen Altem und Neuem. Und wir wollen keine Brücken. Die ewig alten und immer neuen Werte Friede, Freiheit, Freude vertragen keine Einschränkung.

Von hoher Warte aus wollen wir Menschenrechte und Menschenwürde bewachen und ins Horn stoßen, wenn ihnen Gefahr droht, allen Mannen zur Mahnung, auf der Hut zu sein.

Aus jedem Satz, aus jedem Wort soll der Name klingen, den ich von nun an führen will, der mir Kampfgeschrei und Siegfanfare sei: Ich will nicht!Nolo – Nolo – Nolo!

Redet mir nicht von Kunst, ihr Stümper!

Redet mir nicht von Kunst, ihr Stümper!

Redet mir nicht von Leben, Krüppel!

Missgunst blinzelt euch unter der Wimper,

Hundeangst vor dem Knotenknüppel!

Was schert euch mein Tun! – Lasst mich zufrieden! –

Was wisst ihr, ob meine Fiebern sieden!

Lasst mich allein meine Weltluft schnappen –

Und kühlt euch selber mit feuchten Lappen!

Doch ich verdiene, dass ihr mich betupft

Und an mir riecht und an mir zupft! –

Was greine ich um euch! – Was spei’ ich euch nicht

In das eitle grinsende Angesicht! –

Geht mir vom Leibe! – Lasst mich allein! –

Ich höre nach mir einen Menschen schrei’n.

Was den Künstler ausmacht

[…] Was den Künstler ausmacht, ist, neben der angeborenen Veranlagung, Gesehenes, Erdachtes und Erlebtes zu formen: Gesinnung, Fleiß und das Streben nach einem Weltbild. Wirklich tragische und unüberwindbare Künstlerkonflikte, die grundverschieden sind von privaten Differenzen mit der Umwelt, ergeben sich fast nur aus dem Fehlen einer dieser Eigenschaften. Selbstverständlich ist besonders der Mangel an Fleiß in zahllosen Fällen begründet im Mangel an materiellen Mitteln, und ich kenne keine widerwärtigere Weisheit als die, dass Not und Entbehrung geniebefördernde Antriebsmotoren sein sollen. Übrigens habe ich, sooft er mir auch begegnet ist, den Trostspruch niemals von anderen Leuten gehört als von kunstfremden Banausen oder gehemmten Mäzenaten, deren eigener Leib zeitlebens von Not und Entbehrung verschont geblieben ist. Dagegen bedingt das Vorhandensein aller Voraussetzungen echter Künstlerschaft durchaus nicht immer die Klarheit des begnadeten Individuums über das Gebiet seines Könnens und seiner Berufung. Goethe ist mit seinem Jugendwahn, sein Genie habe ihn zum Maler bestimmt, keine Ausnahmeerscheinung. Künstler, die sich verschiedenen Musen ergeben haben, beweisen nichts für die onkelhafte Lehre, wer in mehreren Künsten brillieren wolle, könne in keiner etwas leisten; sie beweisen nur, dass Künstlerschaft im Drange zu metaphorischem Ausdruck in Erscheinung tritt, nicht in der Zufälligkeit einer formalen Begabung. […]

Was meine eigene künstlerische Laufbahn betrifft, so habe ich allerdings Zweifel darüber, wohin ich durch Neigung und Fähigkeit gehöre, niemals kennengelernt. Ich glaube, ich habe Verse gemacht, ehe ich schreiben und lesen konnte. Als Elfjähriger dichtete ich Tierfabeln, verdiente mit knapp sechzehn Jahren in der Woche drei Mark, indem ich – in ängstlicher Heimlichkeit vor Eltern und Geschwistern – für den Komiker eines Lübecker Zirkus-Varietés regelmäßig die letzten lokalen und politischen Aktualitäten in seine Couplets hineinwob, und verfasste als Sekundaner das übliche Gymnasiasten-Drama in fünf aus je mindestens drei Vorhangszenen bestehenden Akten in fünffüßigen Jamben mit gereimten Kraftstellen und Aktschlüssen; es hieß »Jugurtha«, hielt sich in seinem Verlauf eng an Sallusts Beschreibung und ließ zuletzt den trotzigen König von Numidien auf offener Szene im Kerker verhungern. Mit siebzehn Jahren flog ich aus dem Lübecker Katharineum heraus, weil ich den Direktor und einige Lehrer in anonymen Berichten an die sozialdemokratische Zeitung bloßgestellt hatte, was die feierliche Bezeichnung »sozialistische Umtriebe« erhielt, und entfaltete, nach einjährigem Besuch des Gymnasiums in Parchim in Mecklenburgin die Vaterstadt zurückgekehrt, als Lehrling der Adler-Apotheke in Gemeinschaft mit meinem Freund, dem damaligen UnterprimanerCurt Siegfried, eine lebhafte Tätigkeit als ungenannter Artikelschreiber für sämtliche Lübecker Tageszeitungen. […]

Sie stehen hoch oben auf dem Gerüst

Sie stehen hoch oben auf dem Gerüst. –

Es ist zwölf Uhr und Mittagsruh. –

Sie fluchen und schreien. – Der eine schmeißt

Dem andern lachend die Flasche zu,

Die heizend von Mund zu Munde reist, –

Und keiner weiß es, wie arm er ist. –

Ich komme des Weges. Und einer erblickt

Den lässigen Gang, die groteske Gestalt:

»Hallo! ein Kerl, dem es oben tickt!« –

Und wildes Gelächter ans Ohr mir schallt.

Ich sehe nicht auf. – Die wissen ja nicht,

Dass dem, um den ihre Rohheit lacht,

Ihr Schicksal klagend zum Herzen spricht, –

Sie fragen auch nicht, ob er Verse macht.

Und ich geh’ weiter. Da kommen mir zwei

Verlebte Dirnen kreischend vorbei.

Aus ihren Augen starrt freudlose Gier,

Am Munde frisst wüster Nächte Lust, –

Nur Leiber, nur seelenloses Geschlecht, –

Die armen Wesen, die nie gewusst,

Dass sie arm und verlassen sind, – und nicht schlecht. –

Da stößt eine die andere an: »Du, hier!

Der dürfte mir nicht für ein Goldstück ins Bett!«

Und sie kichern frech. – Sie können nicht wissen,

Dass ich mein Herzblut gegeben hätt’,

Wüsst’ ich sie in treuer sorgender Hut –

Wüsst’ ich ihrem Frieden ein weiches Kissen, –

Auch nicht, wie weh ihr Lachen tut.

Und ich geh’ meines Wegs. Aus der Schule kommen

Erblühende Mädchen, halbwüchsige Knaben,

Die eben vom schrulligen Lehrer die frommen

Gelehrsamkeiten empfangen haben,

Mit denen die Menschen die knospenden Seelen

Verkümmern, unmerklich zu Tode quälen.

Doch mit der Jugend schnellem Erspähn

Hat mich ein Dutzend Augen gesehn.

Da machen sie höhnisch die Zungen breit

Und richten spottend auf mich die Finger. –

Ahnen sie denn, dass ein Mensch in der Näh’,

Der sinnt, wie man aus dem Geisteszwinger

Die werdenden jungen Geschlechter befreit? –

Fragen sie: Tut unser Spott nicht weh? – –

Und endlich bin ich, wohin ich gewollt:

Am Kinderspielplatz – bei den Kleinen.

Hei, wie es mir da entgegentollt!

Es hängt mir am Hals, an den Armen, den Beinen.

Ach – hier sind doch Menschen, die menschlich fühlen,

Die kleinen Kinder, die sorglos spielen,

Die wissen, wer ihnen Freund, wer Feind,

Wer mit ihnen lacht und mit ihnen weint.

Hier bin ich glücklich – hier, wo ich fand

Die ich suchte, die Heimat: mein Kinderland!

Das neue Jahrhundert

[…] Das letzte Quartal meiner pharmazeutischen Laufbahn war ich in Berlin engagiert, in einer Apotheke am Weddingplatz. Die Absicht, zum 1. Januar 1901 den Beruf aufzugeben, stand schon fest, als ich die Berliner Stelle antrat. Wie das eigentlich sein würde, wenn ich nun mein Brot als freier Schriftsteller suchen sollte, davon hatte ich nur sehr dunkle Vorstellungen. Die wenigen Menschen, denen ich mich anvertraute, rieten mir dringend ab, auch Siegfried, dessen materialistische Besorgnisse mich ärgerten und meinen Trotz versteiften. Hans Land, dem ich mit einem Novellenmanuskript einen Brief mit meinen Nöten und Konflikten schickte, ermahnte mich in der Antwort ausführlich, ich solle das Heer des geistigen Proletariats nicht vermehren helfen. Dass er dazu aber fand, dass meine eingesandte Geschichte »irrelevant« und als Beitrag seiner Wochenschrift abzulehnen sei, das kränkte mich so, dass ich von dem Entschluss, ihn persönlich aufzusuchen, abstand. Ich habe Hans Land erst Jahre später persönlich gesprochen. Er wird wohl erst jetzt erfahren, wie viel Verstimmung er vor siebenundzwanzig Jahren in einer vertrauensvollen und ringenden Seele aufgerührt hat.

Aber gerade in Hans Lands »Das neue Jahrhundert« hatte ich den enthusiastischen Hinweis auf eine Schrift und eine Vereinigung gefunden, die dann für meine Entwicklung und sogar für die Gestaltung meines Lebens größte Bedeutung bekam. Es war die erste Schrift einer beabsichtigten Serie von »Flugschriften zur Begründung einer neuen Weltanschauung«, die unter dem Namen »Das Reich der Erfüllung« von Heinrich Hart und Julius Hart bei Eugen Diederichs herausgegeben war. Ob ich bei der Lektüre der violett kartonierten Schrift den philosophischen Kern der zum Begreifen der All-Einheit aufrufenden Essays »Vom höchsten Wissen« und »Vom Leben im Licht« gut gekaut und solide verdaut habe, bezweifle ich. Aber das weiß ich, dass michdie mystisch-trunkene, gonghaft schallende Prosa benebelte: »Vom Wahnsinn wollen wir euch befreien. Apokalyptische Reiter brausen in der Luft. Von den Bergen steigt der Paraklet herab, der Tag des Wieder-Christus bricht an.« Und im Schlussappell »Unsere Gemeinschaft« wurde aufgefordert, die Erkenntnis der Identität von Welt und Ich umzusetzen in Leben und Tat. »Über all die Trennungen hinaus, welche die heutige Menschheit zerklüften, will unsere Gemeinschaft diejenigen zusammenführen, in denen sich klares Schauen, reife Einsicht mit dem festen Willen verbindet, die neue Weltanschauung zu leben und das höchste Kulturideal zu verwirklichen.« Wer nähere Mitteilungen haben wollte, sollte sich bei einem der Brüder Hart melden. Da der feste Wille, das höchste Kulturideal zu verwirklichen, bei mir vorhanden war, ich auch in mein klares Schauen und meine reife Einsicht keine Zweifel setzte, so schrieb ich an Heinrich Hart und war so glücklich, postwendend von ihm eine sehr freundlich gehaltene Antwort zu erhalten, in der er mich aufforderte, ihn zu besuchen. Der nächste freie Nachmittag sah mich zum ersten Male in der drei Stock hoch gelegenen Mietwohnung eines berühmten Mannes, in der Rönnestraße 11. Das wird im Dezember 1900 gewesen sein.

Heinrich Hart schien meine Befangenheit gar nicht zu bemerken. Er behandelte mich wie einen Gleichaltrigen und Gleichklugen und berichtete von den Veranstaltungen, die die Neue Gemeinschaft schon geleistet hatte, von denen, die demnächst folgen sollten, von der Wohnung in der Uhlandstraße, wo bald im eigenen Heim Vorträge und gesellige Zusammenkünfte neue Menschen zu neuem Leben vereinigen würden, bis ein großes Landgut erworben werden könne, und da sollten wir dann als Vorläufer einer in sozialer Verbundenheit wirkenden großen Kommune der Menschheit eine Gemeinschaft des Glücks, der Schönheit, der Kunst und der von neuer Religiosität erfüllten Weihe »vorleben«. Ich war aufs Höchste begeistert von all den herrlichen Aussichten und auch von dem Mann, der so gläubig und von seiner Mission erfüllt, und dabei doch so klar und stellenweise sogar humorvoll in seiner harten westfälischen Aussprache mir jungem Menschen seine Ideen und Pläne darlegte. Dann fragte er mich nach meinen eigenen Angelegenheiten, und als ich ihm nun erzählte, dass mir die Apothekerei bis zum Halse stehe, dass ich die Berufung zum Dichter in mir fühle, dass ich deshalb meine Existenz als freier Schriftsteller führen wolle, dass mir aber von allen Seiten abgeraten und die schrecklichste Enttäuschung prophezeit würde, da rief er fröhlich: »Unsinn! Wenn Sie keine Angst haben vor ein bisschen Hunger und ein paar Fehlschlägen, dann tun Sie getrost, was Sie ja doch tun müssen. Wie kann man denn einem Menschen von dem abraten, wozu es ihn drängt!« Er stellte mir seinen Rat zur Verfügung, ermunterte mich, ihm meine Gedichte zu bringen, und lud mich ein, zur Eröffnung des Gemeinschaftsheims und zu dem Vortrag zu kommen, den Gustav Landauer an dem und dem Tage im Architektenhause über Tolstoi halten werde. Beim Abschied schenkte er mir die zweite Flugschrift vom »Reich der Erfüllung«. Die Neue Gemeinschaft, ein Orden vom wahren Leben. Vorträge und Ansprachen, gehalten bei den Weihefesten, den Versammlungen und Liebesmahlen der Neuen Gemeinschaft mit Beiträgen von Heinrich Hart, Julius Hart, Gustav Landauer und Felix Hollaender.

Beglückt zurückgekehrt an meine Arbeitsstätte am Wedding, stürzte ich mich auf das Buch. Darin aber fand ich einen Aufsatz, den ich fünf-, sechsmal hintereinander las, der mich erschütterte, aufwühlte, überwältigte und mit einer Klarheit erfüllte, die mir zugleich zeigte, wie wenig Klarheit ich aus den Hymnen und Lyrismen des ersten Bändchens gewonnen hatte. Den Namen des Verfassers dieses Aufsatzes kannte ich bis dahin noch nicht, diese Berühmtheit war meinem und offenbar auch Curt Siegfrieds literarischem Spürgeist entgangen, und ich ahnte auch jetzt noch nicht, wie schlechthin entscheidend für mich der geistige Einfluss und die bis zu seinem gewaltsamen Tode anhaltende Freundschaft mit der Persönlichkeit werden sollte, die hier als Autor der Arbeit »Durch Absonderung zur Gemeinschaft« zum ersten Male in meine werdende Welt trat. Es war Gustav Landauer. Die von Heinrich und Julius Hart in den violetten Heften zuerst publizierte Arbeit aber hat Landauer später in sein Werk »Skepsis und Mystik« übernommen, ein Buch, dessen wesentlicher Inhalt bezeichnenderweise gerade eine scharfe Polemik gegen Julius Harts verschwommene Philosophie vom Neuen Gott und von der neuen Weltanschauung ausmacht. Der Eindruck, den ich von Landauers revolutionär-philosophischem Aufsatz erhielt, vertiefte sich noch, als ich seine Vorträge über Tolstoi und Nietzsche hörte. Welche Wege mich dieser große Denker und Mensch geführt hat, als in kurzer Zeit die persönliche, bald sehr nahe menschliche Beziehung sich auswirkte, wieviel Grund ich habe, dem Freunde, der mein Lehrer war, dankbar zu sein, davon zu sprechen würde sofort in Gebiete führen, die hier nicht berührt werden sollen. […]

Töff töff – Hurra!

Puff puff puff und töff töff töff –

Kindsgeschrei und Hundsgekläff!

Durch die Linden rase, rase!

Patriotisch, mit Emphase!

Hurra, hurra! Ganz Berlin

stinkt nach Gummi und Benzin.

Holla, holla, Polizei!

Halte Platz und Straßen frei,

dass das Auto nicht mehr weichen

oder stolpern über Leichen

braucht, denn das gab erst Geschrei

und ’ne Straßenschweinerei.

Maul gehalten, Bürgersmann!

Was gehn dich die Autos an?

Schleunigst ran zu Huldigungen,

»Deutschland, Deutschland« mitgesungen!

Andernfalls fliegst du ins Loch.

Hurra, hurra – dreimal hoch!

Tutend, pustend kommt’s gesaust,

Jubel und Begeist’rung braust.

Mütter krähen, Väter niesen:

Deutschlands Treue ist erwiesen.

Kindsgeplärr und Hundsgekläff –

Deutschland – hoch! hurra! töff töff!

Armer Teufel

[…] Ich kam nach Friedrichshagen als Mitbegründer, Mitarbeiter und verantwortlicher Redakteur der Wochenschrift Der arme Teufel, als dessen Herausgeber Albert Weidner zeichnete. Weidner war von Hause aus Setzer, die Zeitschrift wurde dadurch materialisiert, dass er sich auf Abzahlung den erforderlichen Schriftsatz kaufte; seine Artikel flossen stets ohne Manuskript aus dem Kopf in den Setzkasten, während dem ich dabeisaß und mir bei einer Tasse Kaffee und einer Zigarre das aktuell-satirische Gedicht abquälte, das unter dem Pseudonym »Nolo« jede Nummer beleben musste oder technische Redaktionsarbeiten erledigte. Doch gehören die Erinnerungen, die unmittelbar mit dem Armen Teufel verbunden sind, nicht in den Zusammenhang dieser unpolitischen Rückschau. Um so mehr gehört das übrige Erleben meines Friedrichshagener Jahres hinein.

Schon die Wohnung. Kurz bevor ich mein Köfferchen packte, um den großen Umzug zur Vorortstation einzuleiten, klagte mir Margarete Beutler ihre Not: Sie war im Begriff, nach München zu ziehen, wo sie bei den »Elf Scharfrichtern« auftreten sollte. In ihrer Schöneberger Wohnung stand ihr ererbtes Mobiliar, das sie aus Pietät nicht verkaufen wollte, dessen Transport nach München aber zu teuer war und das bei einem Spediteur einzustellen ihr ebenso sinnlos wie kostspielig schien. Wir lösten das Problem damit, dass ich in Friedrichshagen statt eines möblierten ein leeres Zimmer mieten sollte, worin ich die Möbel aufzustellen, zu benutzen und zu betreuen hätte. Zum Unglück fand sich in ganz Friedrichshagen kein leeres Wohnzimmer, sondern nur ein höchst primitiver Nebenraum zu einer Waschküche im Hofe eines Hauses in der Ahornallee. Dort mietete ich mich ein. Ein Ofen war nicht vorhanden, auch keine Tapete, dafür aber eine Kalkwand, die früher von weißer Farbe gewesen sein sollte. Die Tür war ein gewaltiges, ungehobeltes Brett, außen wie innen ohne Klinke; sie schnappte beim Zuschlagen ins Schloss und konnte nur mit einem mächtigen Scheunentorschlüssel geöffnet werden. Der unbezahlbare Vorzug der Behausung war aber das Fenster, das, vom Hofe aus nicht erreichbar, in die das ganze Anwesen rückwärts abschließende Mauer eingelassen war und ins dichte Kieferngehölz hinauszeigte. Verließ ich mein Zimmer auf diesem Wege, so brauchte ich bloß einiges Gebüsch und Gestrüpp zur Seite zu kämpfen und befand mich auf der schönen Waldchaussee zwischen Friedrichshagen und Köpenick. So gelang es mir mehrmals, unwillkommenen Besuchern behördlicher Persönlichkeiten auszuweichen, und einmal konnte ich auch ein junges Mädchen aus dem Rheinland, dem es in unserer Friedrichshagener Gesellschaft besser gefiel als zu Hause, durch mein von keiner Straße sichtbares Fenster den Armen der ihr nachjagenden Mutter entreißen.

Unsere Gesellschaft! Eine gewisse Verwandtschaft mit der, die um das Jahr 1890 am Müggelsee gehaust hatte, war durch die enge freundschaftliche Beziehung des Kreises um den Armen Teufel mit den Künstlern und Schriftstellern, die den Ort reichlich belebten, von selbst gegeben. Die Rolle des Mittlers, der in beiden Lagern zu Hause war, fielmir zu. Von der vorigen Generation hatten nur noch Bruno Wille und Wilhelm Bölsche ihren Wohnsitz in Friedrichshagen. Sie pilgerten Morgen für Morgen zusammen nach Rahnsdorf; einige wenige Male durfte ich sie begleiten und beobachten, dass ihre Gespräche nie um banale Dinge gingen, sondern literarische und zumeist naturwissenschaftliche Gegenstände betrafen, von denen Bölsche mit fröhlicher Forscherfreude, Wille mit der etwas pastoralen Würde sprach, die ihn nie verließ, selbst dann nicht, wenn sich die beiden unzertrennlichen Dioskuren einmal mit uns Jüngeren an den Zechtisch setzten; das geschah nur ausnahmsweise, aber diese Ausnahmen wurden in der »Klause« durch sehr ausgedehnte Sitzungen gefeiert, und an Trinkfestigkeit nahmen es die beiden Ehrensenioren durchaus mit uns auf. […]

Das Trinklied

Stimmt eure Seelen zu festlichen Klängen,

Füllt eure Herzen mit jauchzendem Wein! –

Denn die Jahre der Jugend drängen,

Und das Alter bricht polternd herein, –

Noch strahlen uns Sonnen, noch blinken uns Gläser,

Noch lachen uns Lippen und Brüste heiß, –

Noch blühen die Blumen, noch grünen die Gräser,

Aber eilt euch: Was rot ist wird weiß!

Rasch ziehen vorüber die glücklichen Stunden.

Hält uns nicht Jugend, – wir halten sie nicht!

Wehrt euch der Würde! – Der ist überwunden,

Den fromme Sitten plagen und Pflicht!

Nieder mit dem, den Sorgen bedrücken, –

Denn der weiß nicht, was Leben heißt:

Lebend genießen, lebend beglücken, –

Aufs Leben trinken, bis es zerreißt!

Trinken! Trinken! Auf Leben und Sterben!

Leben! Leben! Auf Blut und Kuss!

Leert den Pokal, dann keilt ihn in Scherben!

Lebt euer Leben – und dann ein Schuss!

Trinken ist Leben, und Leben ist Trinken!

Nieder der Schwächling, der trunken fällt!

Wein her! – Wir wollen im Leben versinken!

Das Leben her! – Es lebe die Welt!

Die Boheme

Boheme! – Was denkt sich der brave Mann am häuslichen Herd und seine noch bravere Gattin nicht alles bei diesem mystisch-abenteuerlichen Wort: ein Maleratelier mit primitiven Holzmöbeln, ein halbes Dutzend Mal-Stellagen, an der Wand prickelnde Aktbilder, verschmierte Paletten, genialisch wüst gruppierte Gipsmasken. Der Inhaber sitzt, eine Fiedel in der Hand, auf der Ecke des Tisches, um ihn herum eine Anzahl dekolletierter Modelle, jedes ein Sektglas in der Hand, und eine Batterie Henkell trocken schussbereit auf dem Fußboden.

Nein, meine Herrschaften, so sieht Boheme nicht aus – aber anders. Überhaupt – suchen Sie sich mal erst in Berlin echte Bohemiens. Ach, du große Güte! Davon gibt’s verdammt wenige.

Ja, in München! – Schöne, göttliche Münchener Tage, wann kehrt ihr zurück? – Da saßen sie dicht bei dicht gedrängt im Café Stefanie. Der wilde Ludwig Scharf und der wüste Leo Greiner, der freche Frank Wedekind und der tolle – aber nein! Wie darf ich den Namen nennen! – Na, die Münchner sind weit weg, die können mir nichts tun, und ich habe mich ja mit der Berliner Boheme zu befassen. Da werd’ ich mich natürlich vorsehen. Was in München das Café Stefanie, das ist in Berlin das Café des Westens – aber in kleinerem Maßstab. Da sitzen sie – die Bohemiens, und die, die sich dafür halten. Was sie tun? Sie trinken schwarzen Kaffee, oder auch Absinth, rauchen Zigaretten, reden über Ästhetik und Weiber, stellen neue Lehren auf und paradoxe Behauptungen, schimpfen über den Staat und die Banausen, pumpen sich gegenseitig an und bleiben die Zeche schuldig. Aber das sind die Harmlosen. Sie rangieren gleich hinter den Lebemännern im Kaiserkaffee mit den Smokings und weißen Westen, die sich auch so gern Bohemiens nennen lassen. Die »echten« sitzen auch nachts im Café – lange, oh sehr lange – aber das ist nicht das einzige Zeichen ihrer Zigeunerschaft. Das sind katilinarische Existenzen, Dichter, Maler, Bildhauer, Architekten oder was noch immer – man muss doch für sein Nichtstun einen Namen haben.

Da ist einer – er soll zuerst drankommen, denn er ist ein guter Freund von mir – ein Dichter. Die Hände in den Hosentaschen, streicht er des Tags durch die Straßen; sein Anzug ist schäbig, sein Hut noch schäbiger und am schäbigsten sein Stock. Ein Judaskopf mit Kneifer. Der strohgelbe Vollbart ist ungepflegt und verdeckt fast das ganze tief liegende Gesicht. Die dunklen Haare hängen in dicken borstigen Strähnen über die niedrige Stirn. Ein Hals ist fast gar nicht da, und die eingefallenen Schultern sind hochgezogen. Wer ihn nicht kennt, hält ihn für einen Bankkassierer, der eben wegen Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Wer ihn aber kennt, der geht ihm aus dem Wege, sonst wird er gestellt: »Sagen Sie mal«, sagt der Dichter dann nebenbei so leichthin, »lieber Freund, können Sie mir nicht einen Taler pumpen?« Gelingt der Pump, dann muss das Opfer unweigerlich mit in ein Lokal, den Taler klein machen. Aber damit nicht genug! Der unglückliche Dichtermensch, der sich für ein verkanntes Genie hält und entsetzliche Kalauer macht, liest dem armen Gegenüber seine neusten Schüttelreime vor. Dann lässt er den anderen, trotz des Talers, das Genossene zahlen und geht weiter auf Fang aus. Gehn wir mal mit! Er schiebt – immer dicht an den Häusern entlang – die Friedrichstraße herauf, unbekümmert um den Zuruf eines Arbeiters: »Du, lass dir mal die Haare schneiden!«

Plötzlich aber wird er angesprochen: Er blickt auf. Vor ihm steht ein Mann mit mächtig wallendem Vollbart, in engem, kurzen, unten ausgefransten Paletot. Darf ich seinen Namen nennen? Ja, ich darf. Es ist Peter Hille. Eben schreibt er sich einen neuen Aphorismus in sein Notizbuch. »Du«, sagt er, »geht das: Die Lüge ist das Einzige, was den Menschen vom Tier unterscheidet!?« – »Ja, Peter Hille«, erwidert derDichter. »Du hast recht. Die Lüge ist das einzig Wahre! – Wo willst du denn hin?« – »Nach Hause!« – »Ja, aber dann musst du doch anders gehn. Hier kommst du ja in die Chausseestraße. Du wohnst doch jetzt in Schlachtensee.« – »Herrgott, ist ja wahr. Ich meinte, ich wohne noch in der Kesselstraße.« – Die beiden deutschen Dichter gehn also selbander zum Potsdamer Bahnhof und entwickeln sich unterwegs gegenseitig ihre neuesten literarischen Pläne. »Ja, ja«, meint Peter Hille. »Nun werd’ ich aber doch bald berühmt.« Dann verabschieden sie sich.

Aus dem Café Austra tritt eine merkwürdige Gestalt heraus. Das Gesicht ist von einem mächtigen schwarzen Schlapphut beschattet. Man sieht nur einen blonden Spitzbart darunter hervorragen. Die ganze Figur ist von einem Mephistomantel umhüllt, dessen unteres Ende genial über die Schulter geworfen ist. »Mensch«, ruft er aus, als er den Dichter kommen sieht. »Was machen Sie denn?« – »Schlechten Eindruck – und Sie?« – »Ich arbeite!« – »Na, nu hören Sie auf! Was denn?« – »Oh, viel. In Potsdam soll ich ’ne neue Kirche bauen, in Berlin ein neues Theater, in Rixdorf ’ne Schule und für Grabow einen neuen Straßenentwurf ausarbeiten. Außerdem soll meine Vaterstadt in Pommern abgerissen werden, und ich soll sie neu aufbauen. Hier sind die Pläne!« Damit zieht der beschäftigte Architekt eine Aktenmappe aus den abgründigen Tiefen seines Mantels und zeigt den Entwurf für das Berliner Theater. »Sehn Sie«, sagte er treuherzig, »damit mache ich mich kreditfähig. Sie können ja schweigen. Höchstens den Zeitungsonkels dürfenSie es sagen, die es in ihr Blatt bringen. Sonst darf es keiner wissen. Übrigens wissen Sie nicht jemand, der mir 20.000 Mark pumpt, dass ich anfangen kann? Ich muss zum Winter unbedingt Geld haben zum Heizen. Vorigen Winter hab ich sämtliche Warnungstafeln vomTempelhofer Feld in meinen Ofen gesteckt. Aber erstens die Schlepperei, zweitens der Gestank und drittens sind keine mehr da.«

Der Dichter geht sorgenvoll weiter – nach Hause. Er steigt die vier Treppen des Hinterhauses hinauf und schließt auf. Die Wirtin kommt ihm geheimnisvoll entgegen: »Seien Sie hübsch leise. Ein Herr ist da, der nicht gestört sein will.« Der Mieter betritt seine Bude. Er geht zunächst an den Schreibtisch, findet, dass seine sämtlichen Briefschaften durchwühlt sind, an der Erde liegen Manuskripte, Bücher, Löschblätter, darunter eins, das nicht dahingehört. Vom Bett aus ertönt ein gedehntes Gähnen. »Mahlzeit, du! – Du nimmst es wohl nicht übel. Ich bin nämlich exmittiert, und möcht inzwischen bei dir kampieren.« Ein Maler ist es, der den Freund solcherweise begrüßt. Er hat seine Kleider auf den Boden geworfen und sich im Bett des andern gemütlich eingerichtet. »Na ja«, sagt der, »wenn du dich benimmst. Hör mal, meine neuesten Schüttelreime!« – »Um Gottes willen! Kerl! Ich hab die Nacht von Montag auf Mittwoch durchgebummelt. Lass mich doch bloß schlafen.« – »Na ja, wirst schon dabei einschlafen.« Und nun ergießt sicheine Lawine scheußlicher Dichtkunst über den armen Obdachlosen. Dann überlässt er dem Freund die Bude und geht zu einer Tante Abendbrot schinden.

Von da aus steigt er ins Café des Westens. Gleich links ist der Stammtisch mit den Berühmtheiten, die sich grade den Hamlet gegenseitig auslegen. Ein bartloser Herr mit der Beredsamkeit eines Oberlehrers doziert am sichersten. Eigentlich Bohemiens sind das hier nicht. Nureiner ist dabei, ein nervöser Herr in den Fünfzigern, ein bekannter Landschaftsmaler. Er hat einen feinen durchgeistigten Kopf und wunderbar schöne Hände, die unausgesetzt in der Luft herumtanzen. Vor ihm steht ein Flakon Chartreuse. Jede Bemerkung der andern begleitet er mit einem Bonmot. Für jeden prägt er in zwei Worten ein Etikett. Die andern reden, aber seine Persönlichkeit beherrscht die Stimmung.

Der Dichter geht grüßend am Stammtisch vorbei – zu seinen Freunden. Diese, fünf an der Zahl, haben eben ihre Portemonnaies auf die Tischplatte entleert, um zu konstatieren, was noch verzehrt werden kann, denn seit einigen Tagen hat der Ober den Kredit gesperrt. Der Dichter wirft seine Kröten dazu.

Dann wendet er sich an einen elegischen Jüngling, einen Ästheten mit schwarzen Haaren, von denen ein breiter Büschel genial über die Stirn frisiert ist. Seine Sprache ist wohlgesetzt und ganz leise. Er rühmt Oscar Wilde und Stefan George und blickt dabei schwärmerisch auf die Schokoladenkekse vor ihm. Neben ihm sitzt ein junges Mädchen im Reformkleid, das sich sehr niedlich findet. Die Herren pflichten ihr voll Überzeugung bei. Ein Techniker sitzt dabei, der auch Gedichte macht. Er hat einen Band Lyrik veröffentlicht, »Tränen der Seele« heißt er. Darin reimt sich Kirchenglockenklang und wilder Liebesdrang. Er möchte gern mitreden, findet aber für das, was er sagen will, nie den rechten Ausdruck, und schließt jeden Satz mit »ich meine« – und einem unartikulierten Glucksen. Nachdem die Gesellschaft die Welträtsel gelöst hat, ergreift der Dichter das Wort. »Kinder«, sagt er, »aus alldem ergibt sich, dass wir endlich berühmt werden müssen. Die Franzosen haben ihren Murger gefunden, die Bagdader ihren Scheerbart – ihr kennt doch: ›Tarub, die berühmte Köchin von Bagdad?‹ – Was die Künstler in Murgers ›Zigeunerleben‹ sind, und was bei Scheerbart der ›Bund der lauteren Brüder‹ ist, das sind wir auch. Ich werde über die Berliner Boheme schreiben.« –

»Um Gottes willen«, schreien da alle. »Du wirst doch nicht! Du wirst uns noch alle kompromittieren.« »Das werde ich!«, erwidert der Dichter pathetisch. Und er ging hin und tat es.

Der Revoluzzer

Der deutschen Sozialdemokratie gewidmet

War einmal ein Revoluzzer,

im Zivilstand Lampenputzer;

ging im Revoluzzerschritt

mit den Revoluzzern mit.

Und er schrie: »Ich revolüzze!«

Und die Revoluzzermütze

schob er auf das linke Ohr,

kam sich höchst gefährlich vor.

Doch die Revoluzzer schritten

mitten in der Straßen Mitten,

wo er sonsten unverdrutzt

alle Gaslaternen putzt.

Sie vom Boden zu entfernen,

rupfte man die Gaslaternen

aus dem Straßenpflaster aus,

zwecks des Barrikadenbaus.

Aber unser Revoluzzer

schrie: »Ich bin der Lampenputzer

dieses guten Leuchtelichts.

Bitte, bitte, tut ihm nichts!

Wenn wir ihn’ das Licht ausdrehen,

kann kein Bürger nichts mehr sehen.

Lasst die Lampen stehn, ich bitt! –

Denn sonst spiel ich nicht mehr mit!«

Doch die Revoluzzer lachten,

und die Gaslaternen krachten,

und der Lampenputzer schlich

fort und weinte bitterlich.

Dann ist er zu Haus geblieben

und hat dort ein Buch geschrieben:

nämlich, wie man revoluzzt

und dabei doch Lampen putzt.

»Möblierter Herr«

Mein Domizil in der Augsburger Straße war ein sogenanntes Berliner Zimmer, sehr geräumig, mit einem zweischläfrigen Bett, einem breiten Sofa und einem etwas gebrechlichen Schreibtisch in der einzigen Ecke, in die das Fenster Licht einließ. Die hübsche, rundliche Wirtin, kleinen Zärtlichkeiten sehr zugänglich – der Mann war Reisender und viel abwesend –, war das Ideal einer toleranten Vermieterin. Ich durfte Besuch mitbringen, wie es mir gefiel, und es kam vor, dass zugleich drei Freunde, denen der Heimweg vom Café des Westens zu weit war oder die gerade kein festes Quartier hatten, bei mir übernachteten. Peter Hille war, wenn er den letzten Zug nach Schlachtensee nicht mehr erreichte, oft mein Logiergast, auch Scheerbart machte einmal, als ihn die Füße nicht mehr bis nach Hause tragen konnten, von meinem breiten Bett Gebrauch und wollte sich totlachen, als morgens die Wirtin mit der größten Selbstverständlichkeit hereinkam und zwei Portionen Kaffee auf den Tisch stellte. Kam ein Gast von auswärts ins Café, der noch keine Bleibe hatte, wurde er mir einfach mitgegeben, und ich habe manchmal wildfremde Leute bei mir beherbergt, deren Namen ich bei der Vorstellung nicht verstanden hatte und nie erfuhr. Einmal kostete es große Mühe, einem Zahntechniker, dem Freunde irgendeines meiner Bekannten, zwei Goldstücke zu retten, die er auf den Tisch gelegt hatte. Ich lag noch im Bett, er auf dem Sofa, als der Gerichtsvollzieher erschien, um von mir Geld zu holen. Er wollte sich durchaus des Vermögens meines Gastes bemächtigen, der angstvolle Minuten durchlebte, bis der Beamte sich entschloss, es beim üblichen Vermerk bewenden zu lassen, dass die Pfändung bei mir fruchtlos gewesen sei.

Auch tagsüber ging es mitunter lebhaft im Dämmerlicht meines Zimmers zu. Meine gute Wirtin wunderte sich über gar nichts. Sie gewöhnte sich daran, dass langstündige Konferenzen bei mir stattfanden, deren politischen Charakter sie den verarbeiteten Gesichtern und Händen der Teilnehmer und gelegentlich aufgefangenen Worten entnehmen konnte. Sie ließ lustige Künstlergesellschaften herein, ohne sich je über den dann folgenden Radau zu beschweren. Sie erlebte mit ungeheurem Stimmaufwand dargebrachte Rezitationen zur Unsterblichkeit strebender Autoren und gellende Aufschreie junger Schauspielerinnen, die mich und einen zur Talentmusterung eingeladenen Bühnenkünstler durch Vorsprechen klassischer Rollen von ihrer Berufung zur Heroine zu überzeugen suchten. Sie öffnete die Tür mit diskreter Freundlichkeit Besuchern und Besucherinnen und fragte nicht, ob Kunst-, ob andereInteressen sie zu mir führten. Selbst als ich in jenem Zimmer meine erstepolizeiliche Haussuchung über mich ergehen lassen musste, konnte ich sie als Zeugin herbeirufen und hörte nachher keine Frage nach dem Warum und kein Wort des Missvergnügens. Wirtinnen dieses Schlages, deren ich im Laufe der fünfzehn Jahre meines Lebenswandels als »möblierter Herr« mehrere kennengelernt habe, aber wahrhaftig nicht viele, bin ich viel Dank schuldig. […]

Siegeslied

Deutscher, so du Schutzmann seist,

übe dich in deutschem Geist;

üb’ dich in Begeisterung

als wie auch im Säbelschwung!

Merk dir, dass der Polizei

Pflicht, Beruf und Streben sei,

mit dem Sabul in der Faust

Ruh zu schaffen, dass es saust …

Freventlich ist’s in der Welt

mit dem armen Mann bestellt,

der, wenn seine Arbeit winkt,

hungrig durch die Straßen hinkt.

Doch sind viele arbeitslos,

wird der Zug leicht lang und groß,

und der Schutzmann dienstbereit

tritt alsdann in Tätigkeit …

Im Gehölze, dunkel, dicht,

mördert eine Maid ein Wicht.

Dicht dabei im Kiefernwald

macht man einen Knaben kalt.

Anderswo steckt frevle Hand

einen Dachstuhl in den Brand.

Tag für Tag gibt’s in der Stadt

Feuer, Raub und Moritat.

Wo ist dann die Polizei?

Ach, die ist dann nicht dabei.

Denn sie gibt gewichtig Acht,

ob man keinen Umzug macht.

Seht, da naht er schon heran:

Arbeitslos der Arbeitsmann,

Weib und Greis und Wickelkind

und der Krüppel lahm und blind …

Ha, es ruft das Vaterland!

Schutzmannschaft kommt angerannt.

Säbel raus! In Reih und Glied!

Vorneweg Herr Hauptmann Schmidt!

Angriff! Flüche! Gummischlauch!

Fäuste! Stiefel in den Bauch!

Feind ist aufs Gerüst geflohn;

Schmidt stürmt nach und hat ihn schon!

Wutschaum steht ihm vor dem Mund:

Feind besiegt; – wird eingespunnt!

Landgericht: Schmidt litt noch nie

an der Schutzmannshysterie.

Doch der Feind wird abgeführt,

weil das Volk er aufgerührt.

Vaterland ist stolz und frei. –

Dank dir, hohe Polizei!

Terror

Snob nenne ich einen Menschen, der seine Instinkte fälscht, der eingebildete Worte unterstreicht, der seinen Stil präpariert.

Bilden Sie sich nicht ein, Verehrter, Sie seien kein Snob, weil Sie aus tiefstem, ehrlichstem Gefühl heraus den Terror verwerfen. Nur ist in diesem Fall Ihr Snobismus atavistisch. Moralistische Konstruktionen, die Ihren Grundgefühlen fremd sind, sind Ihnen von den Pfaffen, die Sie und Ihre Vorfahren gezeugt haben, oktroyiert worden. Ich nehme das an, weil ich Ihre Intelligenz immerhin hoch genug einschätze, um nicht zu glauben, Ihre moralische Bewertung individueller Taten anderer sei das Produkt der Ihnen adäquaten Sinnesart.

Sonst würde ich zu meinem Bedauern genötigt sein, Sie als einen Schmock anzusehen. Schmock nämlich nenne ich einen solchen, der aus seiner Dummheit eine Konfession macht, der seinen Minderwert unterstreicht, der seine Stillosigkeit zur Schau stellt.

Snobismus würde es auch sein, wenn Sie mir erklärten, Ihre ablehnende Haltung terroristischen Taten gegenüber sei nicht von sittlichen Einwänden diktiert, sondern ergebe sich aus der Überzeugung, dass stilhafte Menschen, Leute von künstlerischen Qualitäten sich so »regen Interessen« wie den sozialen Empfindungen, die den politischen Terror gebären, nur fremd fühlen können.

Bleiben Sie mir gefälligst mit dem Indifferentismus aus künstlerischer Vornehmheit vom Leibe. Verleumden Sie das gute Wort Kultur nicht mit der Vorspiegelung, es stehe im Widerspruch zu sozialem Leben. Ich habe noch immer gefunden, dassdieLeute von Kultur am wenigsten Ahnung haben, die ihre Stilausbildung darin suchen, dass sie tagaus, tagein Kulturbegriffe kloppen. Diese Übung halte ich für snobistische Höhenzüchtung.

Sie wundern sich, dass ich meine Darlegung über Terror mit einer so weit vom Wege liegenden Polemik beginne. Das schien mir geraten, um von vornherein die Bahn frei zu haben für meine Ansichten, die ich weder im Widerspruch zu irgendwelcher künstlerischen Ästhetik noch im Widerspruch zu irgendwelcher künstlerischen Ethik empfinde.

Terror ist, um zunächst einmal den Begriff selbst zu präzisieren, die von einem Einzelnen oder Mehreren eigenmächtig in Anspruch genommene physische Justiz innerhalb des sozial geregelten Gesellschaftsbetriebes. Ich spreche hier zunächst vom politischen Terror, von dem, der die Tendenz des Protestes gegen unerwünschte soziale Einrichtungen hat. So sozial, so ethisch, wenn Sie wollen, so moralisch der politische Terrorist verfährt, so stellt ihn die individualistische, antidemokratische Eruption seines Gemeinsinnes doch außerhalb derer, die als verbogene Glieder der großen Kette Volk zu beurteilen sind.

Die Handhabung terroristischer Mittel weist dem, der sie übt, einenPlatz an in der Reihe künstlerischer Persönlichkeiten. Er fühlt sich nicht zugehörig zur Gesellschaft, er gliedert sich nicht ein in die unter Gesetze Gebundenen, er maßt sich eigene Machtbefugnisse an, er beschließt aus seinem persönlichen Erleben heraus über das Schicksal der Gemeinschaft, in die er gestellt ist.

Er ist Revolutionär, nicht wie andere, die ihre Mitmenschen zum Zusammenleben aufgrund prinzipiell veränderter Gesellschaftseinrichtungen erziehen wollen; sondern mit der ungeduldigen Produktivität des Künstlers, der das Neue selbst aufbauen und fertigstellen will, undseine besondere Art der Kunstbetätigung ist die, dass er im Zerstören ein Schaffen sieht.

Es ist bei der Beurteilung terroristischer Akte gleichgültig, ob die Tat eine unmittelbare Änderung in den bestehenden Verhältnissen hervorruft; es ist auch gleichgültig, ob ihre Motive in einer jähen Temperamentwallung, in einer langsam gewachsenen Wut, oder in nüchtern erwogener Vollstreckung eines Beschlusses zu suchen sind; ferner ist es gleichgültig, ob sie der Gefühlsentladung eines Einzelnen, der Zweckmäßigkeitserwägung einer Mehrheit oder dem propagandistischen Nutzen für eine Bewegung dient – allen solchen Aktionen gemeinsam ist die Durchbrechung des demokratischen Prinzips, ist die Direktheit ihrer Wirkung.

Ganz künstlerisch ist immer die von aller Zeitlichkeit losgelöste Stimmung bei Begehung terroristischer Taten. Die Mörder der Präsidenten Carnot und McKinley, der Monarchen Alexander und Humbert, die Ravachol, Henry, Caserio, Bresci, Reinsdorf – die Vielen, deren Namen von der russischen Revolution übertönt werden – sie alle stellten ihr Leben auf den Augenblick einer Handlung, sie alle fühlten ihr Schicksal erfüllt, ihr Leben erlebt, ihr Dasein begründet mit der Ausübung einer Bewegung. Jede ihrer Taten ist die Vollbringung eines künstlerischen Lebenswerkes.

Darum ist es nicht auffällig, dass manchmal ein Revolver knallt, ein Dolch zuckt, eine Bombe platzt, wo die erschrockene Welt staunend nach den Gründen fragt. Emil Henry wusste wohl, was er tat, als er die Sprengmaschine ins Vestibül der Pariser Bourgeois Cafés legte; er wusste, diese Handlung, deren Psychologie der übergroßen Mehrheit seiner Zeitgenossen ganz fremd bleiben musste, führte unrettbar zur Guillotine; er wusste auch, auf seinem Todesgange würden ihm die Flüche Millionen im tiefsten Gefühl Verwundeter folgen – aber sein von sozialer Wut bestimmtes künstlerisches Wollen befahl, und er tat, was er tun musste.