4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine musikalische Autobiographie im besten Sinne! Der Musiker Peter Stamm erzählt aus seinem Leben. ihm geht es um die Stimmungen, um die Empfindungen in teils abenteuerlichen Sentenzen aus seiner Zeit als Dirigent und Pianist verschiedenster Bühnen und Anlässen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

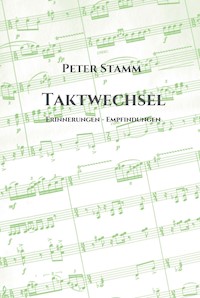

Taktwechsel

Peter Stamm

Taktwechsel

Erinnerungen - Empfindungen

© 2015 Peter Stamm

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

978-3-7323-2385-2 (Paperback)

978-3-7323-2386-9 (Hardcover)

978-3-7323-2387-6 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Anfang

Etüden

Frau Brümmer

Juristenball

Christiane

Bayreuth

Ein Floh

Kindergeschichten

Wirre Zeiten

Der dicke Biene

Wieder in Hannover

Bier

Grenzen

Kindergeschichten

Panik

Onkel Fritz

Glück

Unglück

Wein

Doktoren

Lidice

Abschied

Pianisten

Joachim W.

Bernhard Ebert

Missgeschicke

Phantasiestücke

Schlechtes Wetter

Geborgen

Cello- Solo

Notturno

Vorwort

Früher war auch die Zukunft besser. Karl Valentin

Dies ist keine Autobiographie. Auch keine Anekdotensammlung. Keine Analyse meiner Person und schon gar keine Beichte. Aber was ist es eigentlich?

Wenn ich überlege, fällt mir zuerst das Wort Zeit ein. Nicht die Zeit, die seit einem bestimmten Ereignis vergangen ist, sondern die Zeit, in der dies Erlebnis stattgefunden hat. Es tauchen Bilder auf, die es nur in dieser Zeit geben konnte. Wie fühlte es sich an, 1945, als in der Stadt (häufig an Straßenbahnhaltestellen) große Tafeln standen, bedeckt mit Wunschzetteln? Man suchte dringend, und man war auch bereit, dafür etwas zu bieten. Was man so hatte, in der Hoffnung, jemand suchte gerade das dringend.

Biete Schreibmaschine konnte man beispielsweise lesen, suche dringend Eierkohlen. Oder Briketts. Schreibmaschine ist fast neu! Ach, beinahe hoffnungslos; wer brauchte damals nicht dringend Kohlen? Und zu schreiben gab es nicht viel (es fehlte ohnehin das Papier).

Biete gut erhaltenes Klavier (schöner Klang!). Suche dringend Kartoffeln. Für Musiker hätte es eine wunderbare Zeit sein können. Leider waren es aber meistens sie, die ein Instrument anboten. Musizieren macht nun mal nicht satt.

Das Tauschgeschäft war längere Zeit fast die einzige Möglichkeit, an irgendetwas heranzukommen. Würde sich das jemals wieder ändern? Die Wenigsten glaubten daran.

Ein Wirtschaftswunder –wie es einige Jahre später rasant hereinbrach – konnte sich beim besten Willen niemand vorstellen.

In diesem Büchlein soll es nicht um die ‚gute alte Zeit‘ gehen, sie ist sowieso eine Illusion.

Vielmehr soll es um die Gefühle gehen, die ein bestimmtes Ereignis ausgelöst hat. Was empfand ich als Fünfjähriger, als der Rock meiner Freundin ins Zahnrad des Holländers geriet? War es weniger intensiv als fünfundzwanzig Jahre später, als mir im Schnellzug fast die Hose abhanden kam?

Die Intensität der Gefühle war sicherlich gleich, der Umgang mit Katastrophen hat sich im Lauf der Jahre ein wenig verändert. Man sammelte Erfahrungen. Trotzdem: Panik bleibt Panik, auch wenn man heute etwas souveräner damit umgehen kann (oder den Anschein erweckt, es zu können).

Und es soll etwas von dem Fluidum eingefangen werden, dem Fluidum, das nur der Zeit gehörte, in der das betreffende Ereignis stattfand. Diesen Zeit-Geist in die Flasche zu bekommen, ist nicht einfach. Er verflüchtigt sich schnell.

Die folgenden kleinen Geschichten werden bei den meisten Lesern Erinnerungen wecken, Erinnerungen an ähnliche Erlebnisse und an ihre Empfindungen dabei.

Ich habe eine chronologische Abfolge der Geschichten vermieden, denn es ist – wie gesagt – keine Autobiographie. Nur dass alles genauso stattgefunden hat, bis ins Detail genau, dafür verbürge ich mich. Auch für die Authentizität aller Personen.

Damit man sich in den verschiedenen Zeiten einigermaßen zurechtfinden kann, soll noch ein tabellarischer Lebenslauf folgen:

Geboren 1937 in Hannover

Gymnasium bis zur Realschul-‚Reife’

1953-55 privates Studium (Klavier und Flöte)

1955–59 Studium an der Musikhochschule Hannover. Ebenfalls Klavier und Flöte. Später kommt dann das Dirigieren hinzu

1959 und 1961 Dirigentenkurse bei Franco Ferrara und Dean Dixon in Hilversum (beim Niederländischen Rundfunk)

1959-67 Repetitor und Kapellmeister am ‚Musiktheater im Revier’, Gelsenkirchen

1967 Musikalischer Assistent bei den Bayreuther Festspielen

1967-77 Engagement als Dirigent am Oldenburgischen Staatstheater

1977-97 Redakteur für Kammermusik und Lied sowie Neue Musik beim NDR. Zahlreiche Konzerte und Aufnahmen als Lied - Pianist

1989-2007 Kurse an der Lübecker Musikhochschule (Liedgestaltung für Sänger und Pianisten)

Seit 2003 Autor von Musiktheaterstücken für Kinder.

Einstudierung und Aufführung dieser Stücke.

Anfang

Der Student ist meistens fleißig. Sein Eifer und die unverbrauchte Auffassungsgabe seiner jungen Jahre hat zur Folge, dass er in verhältnismäßig kurzer Zeit viel kann und viel weiß. Vor allem, wenn unstillbare Neugier ihn antreibt.

Das Leben des Studenten in der Hochschule spielt sich in einer sozusagen keimfreien Zone ab. Vor der rauen Außenwelt abgeschirmt, kennt er nur die Maßstäbe, die seine Lehrer setzen. Sie kennen seine Begabung und seine Fortschritte, und der Student – besonders der Musikstudent - glaubt, diese Maßstäbe seien auch die Maßstäbe der Welt draußen.

Der Student spielt schon in Konzerten, die manchmal sogar außerhalb der Hochschule wahrgenommen werden, er misst sich an seinen Kommilitonen, genießt die Bewunderung der jüngeren Semester, bewundert seinerseits die Älteren, die kurz vorm Examen stehen. Auch bei Wettbewerben macht er mit und wird vielleicht sogar ausgezeichnet – aber er weiß nicht, dass das Prädikat ‚sehr begabt ‘ in seiner späteren Laufbahn nicht mehr viel Bedeutung haben wird. Er bewegt sich im weitgespannten Reich der Musik wie ein Zierfisch im Gartenteich; Hechte, Kraken oder andere Feinde gibt es nicht. Es ist ihm alles gestattet, täglich kann er etwas Neues ausprobieren, sogar aussichtslose Seitenwege darf er betreten und sich in wunderlichen Ideen verlieren.

In dieser Parallelwelt zuhause, wird der Student mit der Zeit hochmütig, er erlaubt sich ein Urteil über alles und jedes, ist umgeben von wohlwollender Nachsicht und strebt dem Examen zu. Er erledigt es mehr oder weniger mit Bravour und ist voller Ungeduld, seine Fähigkeiten in der realen Welt zu präsentieren.

Hier folgt dann fast immer die Ernüchterung. Der Student muss zur Kenntnis nehmen, dass die Welt keineswegs auf ihn gewartet hat und dass er nun von einer Konkurrenz umgeben ist, mit der er nicht spielerisch umgehen kann.

Sogar ein Scheitern ist denkbar, und niemand wird sich dafür interessieren.

Aber er ist doch so begabt! Alle haben es immer gesagt, und wie gern hat er es geglaubt! Es bleibt ihm nichts anderes übrig: er muss ziemlich weit zurückgehen und wieder neu anfangen. Nun ja, die Trümmer seiner Parallelwelt kann er gebrauchen, er muss sie nur neu schleifen, umformen, anders zusammensetzen….Aber mit dieser Arbeit haben schon andere begonnen, ohne ihn zu fragen. Er muss mitmachen, retten was zu retten ist. Es herrschen andere Gesetze, er muss sich ihnen unterwerfen. Wo ist sein Niveau geblieben?

In der Opernklasse an der Hochschule konnte er mit feinsten Interpretations-Schattierungen auffallen. Zeit spielte keine Rolle. Am Theater dagegen ist Zeit ein kostbares Gut, nie ist genug davon da.

Dirigiert hatte er an der Hochschule auch schon. War er dafür nicht sehr gelobt worden? Das ist erstmal vorbei.

Am ersten Tag am Theater macht ihm einer, der schon seit zwei Jahren da ist klar, dass an Dirigieren überhaupt nicht zu denken sei. Wenn es denn etwas zu dirigieren gebe – und das käme vor – dann besorge er das.

Die Situation war ernüchternd.

Die letzten Tage im August 1959 waren wunderschön, es herrschte helles Sonnenwetter, sogar Gelsenkirchen wirkte sauber und frisch. Immerhin war es die Zeit, in der noch Bergwerke und Ölraffinerien das Ruhrgebiet beherrschten. Das Wort ‚Umweltschutz‘ gab es noch nicht.

Gelsenkirchen hatte ein neues Theater bekommen, gerade war es fertig geworden. Strahlend und viel zu groß erhob es sich, auf einem weiten Platz. In einiger Entfernung nahm man noch die Reste dessen wahr, was vorher hier gestanden hatte: graue, vergammelte Mietshäuser. Nach dem Krieg hastig zusammengeschusterte Fassaden, grotesk verschachtelt und in ihrer unterschiedlichen Größe wie absichtslos hingeworfen. Alles wurde geeint durch ein alles überziehendes Grau.

Ein Grau, das mehr war als nur eine Farbe, es war eine Eigenschaft. Gegenstände, Bauten und Menschen hoben sich kaum voneinander ab. Die Luft war auch nicht gut, und inmitten dieser gleichsam schwer atmenden Mühseligkeit stand das Theater auf seinem weiten, großzügig bemessenen Platz.

Die ganze Vorderfront war aus Glas, alles war sauber, frisch, neu. Das Publikum, das man zum Beginn der neuen Saison erwartete, würde in den Pausen im Foyer von weither zu besichtigen sein. Ungezwungen flanierend, das Sektglas in der Hand, auf leicht gebauten und daher kaum sichtbaren Treppen, schwebend wie Fische im Aquarium.

Und der Zuschauerraum war… ja, er war tatsächlich grau! Dieses Grau stammte zwar von erlesenen, raffiniert geriffelten Granitsteinen, aber die Farbe war eindeutig grau.

Der mehrfach preisgekrönte, international renommierte Architekt, ein Ästhet mit gestutztem grauen Bart, immer raffiniert-nachlässig gekleidet, lieferte die Begründung für das Grau des Zuschauerraums: Wenn der Kumpel so sagte er und streichelte seinen Bart, wenn der Kumpel aus der Zeche kommt, durch seine Stadt gegangen ist, wäre es für ihn nicht ein Schock, in einen Zuschauerraum zu kommen, der in Farben oder gar in Gold glänzen würde? Der Kumpel wird sich vielmehr in einem grauen Zuschauerraum willkommen fühlen.

Er übersah dabei, dass die Bergleute sich dem Theater gegenüber einig waren: sowas brauchten wir hier nicht. Und reingehen? auf gar keinen Fall! Für sie war das Theater verplempertes Geld.

Die Theaterleute dagegen nahmen die Arbeit im neuen Haus begeistert auf. Jahrelang hatten sie in einem Behelfsbau unter fragwürdigen Bedingungen wursteln müssen und nun… Hinterbühne, Seitenbühnen, 24 Meter Bühnenbreite, Tiefe 18 Meter, Drehscheibe, an die 30 Elektrozüge, 6 Hubpodien, eine Lichtanlage…es konnte einem schwindlig werden. Der Orchestergraben war halb, ganz, oder gar nicht versenkbar und riesengroß. Das Orchester, das sich bisher vor einer Miniaturbühne auf ebener Erde versammelt hatte, verschwand völlig in diesem Graben, es musste sich als Opernorchester neu erfinden. Es war wie im Märchen.

Jeden Morgen ging ich hochgestimmt ins Theater um… ja, warum eigentlich?

Man studierte die Eröffnungsvorstellung, Richard Wagners ‚Lohengrin‘ ein. Aus allen Proberäumen schallten markige Stimmen; pathetisch, lyrisch, beschwörend, aufwühlend, raunend, das ganze Spektrum. Nur aus meinem Raum drangen hauptsächlich Klaviertöne. Ich übte.

‚Lohengrin‘ konnte ich inzwischen besser als es für meine Funktion als Repetitor nötig war, aber anwenden konnte ich meine Fähigkeiten leider nicht. Manchmal erschien für eine halbe Stunde ein Sänger, um mit mir die Partie eines der vier Edlen zu proben. Die Partien der vier Edlen waren, hintereinander gesungen, in etwa vier Minuten erledigt. Die Einstudierung dieser Edlen - Vasallen des Bösewichts Telramund - war mir anvertraut worden. Die vier Sänger, zwei Anfänger und zwei Unkündbare, erschienen über den Tag verteilt einzeln und, nach einigen Tagen zusammen. Ich versuchte, ihren Gesang mit allen nur möglichen feinen Nuancen auszustatten, was die beiden Anfänger begeistert mitmachten. An den Unkündbaren freilich prallte jeder Versuch einer Interpretation ab.

Piano? Decrescendo? Was soll das denn? Was ich brauche sind die Töne. Das andere mache ich schon selber. Was habe ich davon, wenn man mich nicht hört?

Sie hatten leider Recht. Als es später zu den Orchesterproben kam, brüllten alle vier wie am Spieß, einer den anderen übertönend. Dabei gibt es zum Beispiel eine Interpretationsanweisung Wagners für die vier Edlen: heimlich zu Telramund. Das kann doch nur leise gesungen werden! Wenigstens mit Wagner fühlte ich mich einig.

Jeden Tag um vierzehn Uhr wurde der Probenplan für den nächsten Tag am schwarzen Brett ausgehängt. Jeden Tag um vierzehn Uhr erschien ich dort um zu erfahren, wozu man mich vielleicht gebrauchen könnte. Aber außer zur Arbeit mit meinen vier Edlen wurde ich nicht gebraucht. So vergingen zwei Wochen. Als ich eines Tages am schwarzen Brett auftauchte, traute ich meinen Augen nicht.

Ich las:

16.00 Uhr Freilichtbühne WattenscheidMartha, ganzes Stück im Ablauf -Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Beleuchtung (wenn möglich) - Klavier: Stamm

Meine Knie wurden weich; von ‚Martha‘ hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nur was jeder weiß - deutsche Spieloper, Friedrich von Flotow… Arie des Lyonel Ach, wie so fromm… das war‘s. Und ich wusste, was sich hinter dem harmlosen Begriff ‚Spieloper‘ verbirgt: Durchsichtigkeit, viele Tempowechsel, Präzision, anspruchsvoller Klavierpart, musikalische Eindeutigkeit. Mit einem Wort: man muss das Stück kennen, sonst ist man verloren.

Erst viel später begriff ich, dass man mir wahrscheinlich einen üblen Streich spielen wollte. Vielleicht strahlte ich noch immer einen gewissen Hochschul-Dünkel aus, und man wollte ihn mir austreiben? Wie auch immer, derjenige, der mir hier ein Waterloo-Erlebnis zugedacht hatte, spielte mit großem Risiko – er setzte die Probe mit allen Solisten, Chor, Statisterie und was noch alles dazu gehört auf’s Spiel – die einzige Probe vor der Aufführung.

Solche Überlegungen hatte ich damals natürlich nicht, ich war nur schockiert. Nachdem ich mich gefasst hatte, holte ich die Noten aus der Bibliothek und übte. Immerhin hatte ich noch den Nachmittag, den Abend und den nächsten Vormittag. Wenn da noch ein Edler an die Tür klopfte, konnte ich ihn mit Fug und Recht nach Hause schicken.

Das Schwierigste waren die Tempi. Was ist ein Allegro? Wenn man das Stück schon mal gehört hat, gibt es kaum Probleme, man muss es nur spielen können. Wenn man aber sozusagen vor der Uraufführung steht, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten – eine davon ist dann die richtige. Den Dirigenten zu fragen verwarf ich. Erstens brauchte ich die Zeit zum Üben, zweitens handelte es sich um einen äußerst wortkargen Mann. Er hätte mich vermutlich nur groß angesehen. Er dirigierte doch, da müsste ich doch nur hinschauen. Wo ist das Problem? Außerdem hätte er sich wohl nicht vorstellen können, dass jemand ‚Martha‘ nicht kennt.

Also üben. Üben und abwarten, was passiert.

Am nächsten Tag um 14.00 Uhr saß ich beklommen im Bus nach Wattenscheid.

‚Martha‘ war in der vorigen Spielzeit (als ich noch nicht da war) häufig im Gelsenkirchener Behelfstheater gespielt worden, die Inszenierung musste also nur an die Freilichtbühne angepasst werden. Diese erwies sich als recht groß, eine weite halbrunde Grasfläche, davor war der Platz für das Orchester, und davor - in der Mitte - saß der Dirigent. Das Klavier stand am Bühnenrand an der Seite, der Mensch, der hier spielen sollte musste also – um den Dirigenten zu sehen – den Kopf ziemlich weit zurückdrehen.

Schon von weitem sah ich dem Klavier an, dass es schon viele, und sicher auch bessere Tage gesehen hatte. Abgeschabt und unansehnlich stand es da, darauf wartend, wieder einmal traktiert zu werden. Noch im Stehen - ein Stuhl war nicht da - probierte ich es aus. Es war schlecht gestimmt, nun ja, das erwartet man von einem alten Klavier unter diesen Umständen. Aber schlimmer war: von den 88 Tasten funktionierten ungefähr 30 gar nicht. Entweder waren die Saiten gesprungen oder die Tasten hatten sich unter Wind und Wetter verzogen, sodass sie sich nicht bewegen ließen.

Für den Pianisten ist es der schlimmste Fall, wenn einzelne Töne einfach wegbleiben. Er kann niemandem erklären, dass es nicht an seinen Fingern liegt sondern am Klavier, dass er nichts dazu kann, wenn ein Musikstück nur noch ein Bruchstück ist.

Meine Nervosität verwandelte sich allmählich in Fatalismus. Was sollte jetzt noch passieren? Außer möglichst vielen Leuten zu erzählen, dass das Klavier nicht richtig funktionierte, konnte ich eigentlich nichts machen. Also besorgte ich mir einen Stuhl (es war nicht einfach, denn es gab kaum welche) und wartete. Die Sänger zogen sich um, wurden geschminkt, bekamen Bärte angeklebt, falsche Haare aufgesetzt. Am Bühnenbild wurde gebastelt, der Regisseur brüllte aus dem Zuschauerraum.

Ich wartete. Ein leichter Wind erhob sich. Ab und zu kam eine Sängerin oder ein Sänger - schon in Kostüm und Maske - ans Klavier und bat um einzelne Stellen; die letzte Aufführung lag schon länger zurück.

Ich ließ sie die Stelle im Klavierauszug suchen (ich wusste ja nicht, wo sie zu finden war), und dann probten wir sie ein paarmal. Mir kam das sehr entgegen, denn auf die Weise lernte ich schon mal einige Tempi kennen. Das Probieren durfte natürlich nur halblaut geschehen, wollte man nicht das Gebrüll aus dem Zuschauerraum auf sich lenken. Manchmal stand der Brüllende –Oberspielleiter Schenkl – am Klavier und gab von hier Anweisungen, die Zigarre immer in der Hand. Oder im Mund. Ohne Zigarre war Schenkl nicht denkbar, er genoss sozusagen sich selbst mittels der Zigarre.

Inzwischen hatte auch der Dirigent, still und unauffällig wie er war, seinen Platz eingenommen. Etwa 15 Meter schräg hinter mir. Ich bat ihn, doch etwas näher zu kommen, das Orchester sei ja nicht da, und ich könnte dann vielleicht die Tempi… er rückte mit seinem Pult tatsächlich einen-Meterfünfzig vor, ein wenig weiter hinein in mein Blickfeld. Den Kopf musste ich trotzdem noch drehen um ihn zu sehen.

Endlich war alles fertig, die Bühne geräumt, nun hatte ich in die Tasten zu greifen. Ich tat es. Dünn und blechern tönte mein Klavier über die weite Ebene.

Ein Blick zum Dirigenten zeigte mir, was ich schon befürchtet hatte: genau so unauffällig wie er war, dirigierte er auch. Die Amplitude seines Schlages überstieg - auch im Forte - nicht mehr als 20 Zentimeter.

Der Chor kam in anmutig arrangierter Unordnung hereingestürmt, wurde aber durch das bekannte Brüllen aus dem Zuschauerraum sogleich aufgehalten. Mit der Zigarre gestikulierend eilte Rudolf Schenkl auf die Bühne. Was denn los sei? Ob das hier ein Tollhaus sei? Es sei doch wohl bekannt, dass die Herren später zu kommen hätten! Und die Damen! Nicht anzusehen! Als hätte man nie geprobt! Alle auf einem Haufen! Verteilen, verteilen! Das könne ja heiter werden, wenn das so weitergehe! Nicht zu fassen, das! Schmiere! Noch mal von vorn!

Der Chor-Obmann trat vor: Hinter der Bühne ist es so eng, das reinste Chaos. Und überhaupt, das Klavier ist ja gar nicht zu hören, man hat ja keine Ahnung, wo man ist!

Schenkl: Frage ans Klavier: geht’s lauter?

Das Klavier verspricht sein Bestes zu tun.

Schenkl: Muss ja wohl möglich sein. Im Übrigen: äußerste Ruhe! Bühne frei! Von Anfang!

Im Abgang (heftig an der Zigarre ziehend): das darf doch nicht wahr sein.

Dafür hat man wochenlang geprobt. Sauhaufen! Der Regieassistent pflichtet bei.

Inzwischen hatte der Wind sich verstärkt. Er kam von vorn rechts, wehte also die dünnen Klänge von der Bühne weg. Außerdem blätterte er in meinem Klavierauszug. Das machte mich noch nervöser als die fehlenden Töne im Klavier. Aber es musste weitergehen. Ab und zu tappte ich in eine Fermate hinein, wenn auf der Bühne eine Aktion ohne Musik stattfinden sollte. Der Kommentar aus dem Zuschauerraum blieb nicht aus. Was ist los, kennt der das Stück nicht? Das war die Wahrheit, aber die Situation wurde dadurch nicht leichter.

Der Wind hatte sich – unberechenbar und böig – weiter verstärkt. Zeitweilig musste ich die Seiten mit einer Hand festhalten, und das, was die freie Hand dem Klavier entlockte, war mehr als kläglich. Ich verzweifelte. Der Gedanke, einfach das Klavier zuzuklappen, zu flüchten, noch mit dem Abendzug Gelsenkirchen für immer zu verlassen, ergriff mich mit Macht. Doch wie es manchmal vorkommt, nahte sich auch hier ein rettender Engel. Er nahte sich in der einfachen Gestalt des Sängers Theo Strosyk.

Strosyk war mit einer wunderbaren Bassstimme begabt, aber das machte ihn eher verlegen als eitel. Er war ein echtes Kind des Ruhrgebiets, nüchtern, jedem Überschwang misstrauend, mit dem einfachen, herzlichen Humor dieser Region gesegnet. Er hatte die kleinere Partie des Lord Tristan Mickleford (so heißt er wirklich) zu singen, und er war der Einzige unter den vielen Menschen auf der Bühne, der meine Nöte bemerkte. Immer wenn er eine Pause hatte, kam er ans Klavier und hielt die Seiten im Auszug fest. Das stärkte meine Zuversicht enorm, und ich konnte mich wieder ganz aufs Klavierspielen und die Miniaturgestik des Dirigenten konzentrieren. Nie habe ich Theo Strosyk diese unschätzbare Hilfe vergessen.

Unerbittlich ging die Probe weiter. Der große Auftritt von Martha und Nancy wurde übersprungen. Es hieß, er solle geprobt werden, wenn die Lichtverhältnisse die Bühnenscheinwerfer erforderten. Das hatte seinen Grund: für diesen Auftritt war ein ganz besonderer Clou vorgesehen, erdacht nur für die Freilichtbühne. Die beiden Damen sollten in einer richtigen Kutsche hereinfahren, und diese Kutsche sollte von richtigen Pferden gezogen werden.

Voll Stolz auf diesen prächtigen Einfall erläuterte Rudolf Schenkl die Szene, eingehüllt in den Rauch einer frischen Zigarre. Die Pferde und ihr Führer waren noch nicht da, und so wurde die Szene schon mal ohne Pferde und ohne Musik - trocken - probiert. Es öffnete sich im Hintergrund eine große Flügeltür, und die Kutsche rumpelte herein, von Bühnenarbeitern geschoben und gelenkt.

So, und jetzt in die Kurve tönte Schenkl, die Kutsche muss seitlich zum Stehen kommen. – Nein, viel zu weit vorne. Sollen die Damen ins Orchester springen? Nochmal zurück und eher in die Kurve!

Die Bühnenarbeiter schwitzten. Die Kutsche wurde zurückgeschoben, das Flügeltor wieder geschlossen.

Alles fertig? Tor auf!

Doch die Kutsche kam nicht.

Die Bremse rief hinten jemand, die Bremse is noch fest. Die Bremse losmachen!

Schenkl ließ die feine Ironie des Oberspielleiters aufblitzen. Ob sich unter den vielen Fachleuten hinter der Bühne wohl jemand findet, der eine Bremse lösen kann?

Nää, dat müssen die Damen inner Kutsche machen. Wir könn‘ doch da nich einfach reinfassen.

Endlich kam die Kutsche wieder heraus und stand diesmal an der richtigen Stelle.

Der Höhepunkt dieser denkwürdigen Probe kam, als ich schon glaubte, alles sei überstanden.

Es dunkelte, die Bühnenbeleuchtung wurde eingerichtet, und auch der Pferdeführer war mit seinen Tieren eingetroffen. Die Ankunft der Damen Martha und Nancy sollte nun mit der dazugehörigen Musik geprobt werden. Mit Aplomb bediente ich mein jämmerliches Klavier, jetzt konnte ja nichts mehr passieren. Die Scheinwerfer waren voll auf das Flügeltor gerichtet, die Musik brandete auf (soweit dies möglich war), das Tor öffnete sich und herein stürmten die Pferde. Sie stürmten wirklich, rissen die schlingernde Kutsche hinter sich her. Geblendet vom grellen Licht der Scheinwerfer, ließen sie sich nicht mehr lenken, der Pferdeführer mochte noch so sehr am Zügel reißen. Die Pferde rannten geradeswegs auf das Klavier zu. Ich hörte auf zu spielen, sah die irren Augen der Tiere, die geblähten Nüstern und verschwand unter der Tastatur, das sichere Ende vor Augen. In letzter Sekunde muss es dem Pferdeführer gelungen sein, das Fuhrwerk herumzureißen (oder wirkte das Klavier als Barriere?), jedenfalls rasten die Pferde im rechten Winkel am Klavier vorbei. Die Kutsche war leider nicht so beweglich: mit schrecklichem Scheppern streifte sie das Klavier. Doch das Klavier blieb stehen.

Wie viele Töne nach diesem Vorfall für immer weg waren, habe ich nicht mehr überprüft. Am Ende dieses Tages war mir klar: schlimmer kann es am Theater nicht mehr kommen.

Und so war es auch.

Etüden

Frau Brümmer (1947)

Mit zehn Jahren bekam ich Klavierunterricht. Eigentlich nur deshalb, weil mein Bruder Manfred - fünf Jahre älter als ich – schon seit einem Jahr fleißig übte. Ich fand das ziemlich unerträglich. Nicht etwa die Klänge, die er dem Klavier entlockte (die fand ich sehr interessant), sondern dass er im Begriff war etwas zu lernen, wovon ich keine Ahnung hatte. Was er in der Schule lernte, war mir egal, das musste ich noch nicht können. Aber Klavier? Unser uraltes braunes Klavier, mit seinen schnörkeligen Schnitzereien und den Kerzenhaltern ohne Kerzen hatte mich immer schon fasziniert. Mein Vater spielte darauf manchmal seine Lieblingsstücke: ‚Ich küsse ihre Hand, Madame‘ oder ‚Der Vöglein Abendlied‘; für mich war das Zauberei, obwohl er – wie ich später herausfand – ziemlich stümperhaft spielte.

Und nun auch noch mein Bruder!

Hier musste sich etwas ändern! Also erklärte ich meinen Eltern, künftig ebenfalls Klavier lernen zu wollen. Mein Bruder hat mir später erzählt, er habe auf einstimmige Ablehnung der Eltern gehofft (das Klavier verschaffte ihm schließlich eine gewisse Sonderstellung), aber sie hatten nichts dagegen. Zumal unsere Klavierlehrerin - Frau Brümmer - einen anständigen Rabatt gewährte: statt 4 Mark für einen nahm sie nun 6 Mark für beide.

Frau Brümmer kam jede Woche, und das brachte für kurze Zeit eine andere Atmosphäre in unser anspruchsloses Wohnzimmer (durchgelegenes Sofa – hellblau - schwarzer ovaler Holztisch – altdeutsch – vier geschweifte, unbequeme Stühle). Auf dem Tisch lag normalerweise eine Wachtuchdecke, die, wenn Frau Brümmer kam, durch eine rote Stoffdecke ersetzt wurde.

Wenn Frau Brümmer klingelte, hatten wir noch genügend Zeit, uns auf ihr Erscheinen vorzubereiten (wir wohnten in der dritten Etage). Während sie sich die Treppen heraufkämpfte, wurde der Klavierdeckel geöffnet und der grüne Tastenläufer mit den aufgestickten Goldfasanen von der Tastatur genommen. Meine Mutter achtete streng darauf, dass der Läufer nach jedem Üben wieder aufgelegt wurde, obwohl die Tastatur gelblich und abgespielt war. Jetzt wurde der Läufer also abgenommen und sorgfältig zusammengelegt.

Wenn Übungsheft und Noten aufgeschlagen waren, hörte man Frau Brümmer den letzten Treppenabsatz heraufkeuchen. Meine Mutter begrüßte sie überschwänglich, Frau Brümmers Erwiderung war knapp, durch Kurzatmigkeit eingeschränkt.

Und dann kam sie ins Wohnzimmer und mit ihr der überwältigende Duft, den ich bis heute in der Nase habe: Maiglöckchen. Dieser Duft füllte den Raum, und es duftete noch, wenn Frau Brümmer längst gegangen war.

Meine Mutter rückte einen unserer unbequemen Wohnzimmerstühle zurecht, auf dem sich Frau Brümmer vorsichtig niederließ. Vorsichtig, weil das Kleid ungemein eng anlag, wie angegossen. Oder besser: Frau Brümmer wirkte wie in das Kleid hineingegossen. So saß sie in aufrechter Haltung, die Fülle durch das Kleid gebändigt, erwartungsvoll da. Meine Mutter fragte dann auch sogleich darf ich ihnen eine Tasse Kaffee anbieten, Frau Brümmer? worauf Frau Brümmer – überrascht als wär’s zum ersten Mal antwortete oh, aber gern, Frau Stamm, wenn es ihnen keine Umstände macht?

Der Kaffee, echter Bohnenkaffee (vermutlich Schwarzmarktware) war natürlich schon fertig. Er wurde aus der Küche geholt und in eine extra für Frau Brümmer aus dem Schrank genommene Sammeltasse eingeschenkt. Nun konnte der Unterricht beginnen. Wie immer begann er mit Finger rollen und durchdrücken. Diese Anweisung schrieb Frau Brümmer nach jeder Stunde eigenhändig in das Übungsheft. Sie erwartete, dass der Schüler vor jedem Üben die Finger rollte und durchdrückte. Bis heute ist es mir nicht aufgegangen, worin der Sinn dieser sonderbaren Gymnastik liegen sollte: man legte die Finger gestreckt wie Spargelstangen auf die Tasten und drückte diese stumm herunter. Dann wurden die Finger mehrfach durchgedrückt und anschließend einzeln hin und her gerollt.

Nachdem das absolviert war, wurde aus der Klavierschule gespielt – zunächst noch simpelste Kost, denn ich war zuerst dran.

Frau Brümmer saß während der ganzen Stunde seitlich hinter mir auf dem Stuhl, die Untertasse in der linken Hand. Mit der Rechten führte sie die Kaffeetasse ab und zu zum Mund und spreizte dabei den kleinen Finger ab.

So war es immer. Nie saß Frau Brümmer direkt am Klavier, nie hörte man einen von ihr gespielten Ton.

Nach mir setzte sich Manfred ans Klavier, Frau Brümmer bekam eine zweite Tasse Kaffee. Mein Bruder spielte – nachdem er die Finger gerollt und durchgedrückt hatte - bereits kleine Klavierstücke. Worauf er nicht wenig stolz war. Was mich besonders wurmte war, dass mein Bruder schon im Bassschlüssel spielte. Dieses sonderbare Zeichen vor dem System der linken Hand faszinierte mich geradezu. Unbedingt musste ich wissen, was es damit auf sich hatte. Ohne dass er es merkte, spionierte ich die Tasten aus, auf denen er mit der linken Hand spielte, verglich sie mit den entsprechenden Noten und entschlüsselte so das Geheimnis des Bassschlüssels. Wenn mein Bruder nicht zu Hause war, übte ich das Stück, an dem er gerade arbeitete. Ich weiß noch genau was es war: Nummero fünfzehn aus ‚Barbier von Sevilla’, in F-Dur. Bassschlüssel und F-Dur waren für mich noch lange nicht vorgesehen, aber den Bassschlüssel kannte ich inzwischen, und die Sache mit der schwarzen Taste war auch schnell herausgefunden.

Eines Tages, als mein Bruder bei seinen Hausaufgaben saß (er erledigte sie immer äußerst gewissenhaft), spielte ich Nummero fünfzehn. Die Wirkung war durchschlagend. Manfred war beleidigt und hatte fortan die Nase voll vom Klavier. Nie wieder hat er darauf gespielt. Mit dieser Reaktion hatte ich natürlich nicht gerechnet, eigentlich hatte ich eher Lob erwartet. Aber stolz war ich. Und ich merkte, dass in der Musik vermutlich noch unendlich viel zu entdecken war.