Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Oertel u. Spörer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein spurlos verschwundener Unternehmer; die seltsam verstümmelte Leiche einer alten Dame; in einem Freibad zur nächtlichen Stunde ermordete Jugendliche, die wie Schachfiguren angeordnet wurden; ein bizarr von der Decke hängender Italiener in einem Eiskeller, in dem alte Folterinstrumente aufgefunden werden… Die Heilbronner Mordkommission, allen voran das schwäbische Unikum Hauptkommissar Franz Büchele, steht vor der Herausforderung, eine Reihe von rätselhaften Morden aufzuklären, die einander an Absurdität zu überbieten scheinen. Büchele und sein Team schlittern von einer grotesken Situation in die nächste und müssen sich zur Stärkung ab und zu auch einmal ein Gläschen Trollinger-Lemberger bei Gisela im Weingut oder bei Helga in der Besenwirtschaft genehmigen. Der spannende, mit Herz und Humor erzählte Kriminalroman enthält lebendige Charakter und Milieuschilderungen, amüsante Dialoge und vermittelt lebensnahe Eindrücke der oft schaurig-schönen Schauplätze.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch

Immer wieder muss sich der Heilbronner Hauptkommissar Franz Büchele mit seinem Team die Frage nach dem Zusammenhang der ungelösten Mordfälle in seinem Dienstbezirk stellen. Die Zeit drängt: Der intrigante Oberstaatsanwalt Krümmbusch und Polizeichef Kastfeld wollen Köpfe rollen lassen und Bücheles Team durch ein jüngeres ersetzen, wenn die Mordserie nicht bald aufgeklärt wird.

Der seinen Beruf leidenschaftlich liebende Gerichtsmediziner Dr. Fröschle und die attraktive Reporterin Birgitt Kohlmarx geben zwar ebenso wie die gesamte Ermittlungstruppe ihr Bestes, um Büchele zu unterstützen, aber angesichts der Absurdität der Fälle geraten alle immer wieder an ihre Grenzen.

Die Suche nach dem Mörder führt Büchele in die Tiefen eines stillgelegten Eiskellers in Großgartach. Dort findet er alte Folterinstrumente. Haben diese etwas mit den Toten zu tun? Ist die »Zunft des schwarzen Goldes« eine Sekte? Und welche Rolle spielt die »Schwarze Szene«? Der Engel des Todes schwebt tief über Büchele …

Humorvoll und spannend erzählt.

Anmerkung zur Verwendung von Dialekt

Dieser Kriminalroman enthält Passagen in Dialektsprache. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wurde der Dialekt jedoch immer nur an besonders aussagekräftigen Stellen in direkter Rede verwendet.

Johannes Heidrich ist gebürtiger Schwabe aus dem Raum Heilbronn. Wie sein Held Kommissar Büchele beobachtet er gerne seine Mitmenschen. Oft sitzt er bei einem zünftigen schwäbischen Rostbraten in einen Biergarten. Oder er setzt sich in ein Straßencafé und betrachtet das Gewusel der Menschen. In seinen Texten skizziert er Menschen wie du und ich.

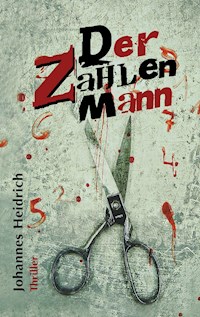

Johannes Heidrich

Tatort Eiskeller

Ein Heilbronn-Krimi

Oertel+Spörer

Dieser Kriminalroman spielt überwiegend an realen Schauplätzen. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.

© Oertel + Spörer Verlags-GmbH+Co. KG 2015

Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen

Alle Rechte vorbehalten.

Titelbild: Markus Prygodda, Herne

Umschlaggestaltung: Oertel + Spörer Verlag, Bettina Mehmedbegović

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-88627-330-0

Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:

www.oertel-spoerer.de

Nachtschatten

Die letzten Wochen im August waren schwül und heiß. Die Temperaturen kletterten täglich über 30°C. Jeder im Heilbronner Unterland versuchte sich nicht mehr zu bewegen als nötig. Die Hitzeperiode schien geradezu unendlich lange zu dauern. Wer konnte, genoss die Zeit und bestellte sich ein Eis in einer der Eisdielen der Heilbronner Innenstadt. Oder besuchte einen der schattigen Biergärten des angrenzenden Umlands. Jetzt entluden sich fast schon täglich die für die Jahreszeit typischen kleinen Wärmegewitter.

Als sich am späten Nachmittag Hauptkommissar Franz Büchele mit seinem Kollegen Max Krüger dem heruntergekommenen Kasernenkomplex zu Fuß näherte, hatte es den Anschein, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Schon vor gut fünfzehn Jahren hatten die Streitmächte den Komplex aufgegeben. Und windige Investoren hatten schnell das alte Areal zu Eigentumswohnungen umgebaut. Doch wider Erwarten zog kaum jemand hier her. Jetzt war das Viertel vollkommen verwahrlost und von Gangs beherrscht, aber nur spärlich bewohnt. Kaum eine Polizeistreife ließ sich hier blicken. Das ganze Areal mit den maroden Gebäuden und den zerschlagenen Scheiben hatte einen Ruf wie die Bronx. Und nun kreuzte hier ausgerechnet Kommissar Franz Büchele von der Mordkommission auf, mit seinem Kollegen Max Krüger im Schlepptau.

Beide Beamte hatten sicherheitshalber, um nicht aufzufallen, ihr Fahrzeug weit weg am Rande des Viertels abgestellt. Ein Insidertipp führte sie hierher. In Wohnblock Nr. 14 im zweiten Geschoss sollte ein seit einigen Wochen vermisster Unternehmer namens Lieseburg festgehalten werden. Wann und wo genau, darüber hatte der anonyme Informant keine Angaben gemacht. Spärliche Informationen, dachte sich Büchele, als sie schon in Sichtweite der besagten Unterkunft kamen und wandte sich dem Kollegen zu.

»Max, dass i jetzt au no nach Feierabend den Streufepolizischt mache muss, des hätt i uf mei alte Täg nemme glaubd. Aber so isch es ebbe, wenn g’schbard wird am Menschematerial.«

Kommissar Max Krüger sah seinen Chef und Freund aufmunternd an.

»Jetzt komm, des isch doch unser Job, der Sach nachzugea. Vielleicht isch des jetzt jo wirklich a hoiße Spur, und wir findet den Lieseburg samt seine Entführer, falls des stimmt, dass der Lieseburg wirklich entführt worre isch und dort feschdg’halte wird, jetzt komm, lass uns des Ding erledige, no könne mer au wieder z’rückfahre und Feierabend mache.«

Büchele meinte nur: »Hasch au wieder Recht« und folgte ihm die Straße entlang.

Sie blieben unauffällig an einem beschädigten Zigarettenautomaten stehen. Überall bröckelnde Fassaden, abgeblätterte Farbe, all dies vermittelte einem nicht gerade ein wohlig warmes Gefühl. Das Gebäude, vor dem sie standen, glich hier eher einem sterbenden, ausgemergelten Tier, als einem intakten Wohnkomplex. An einigen der zerschlagenen Scheiben zog der lauwarme Wind spielerisch die Vorhänge nach außen. Teilweise verschlissen, wehten sie im Wind oder hingen lieblos herunter. Sie hatten ihre beste Zeit schon hinter sich.

Auf der gegenüberliegenden Seite hatten Wind und Sturm der letzten Jahre ganze Dächer von den Ziegeln befreit. Gespenstisch monoton klapperte eine alte Werbetafel an einer Hauswand im Wind. In diesem Straßenzug brannte zur einsetzenden Dämmerung nur in einzelnen Wohnungen Licht.

Büchele wies mit seiner Hand in die Richtung eines verwahrlosten Plattenbaus, an dem eine Hausnummer lose baumelte und murmelte: »Max, wir müssen dort lang, das ist Hausblock Nr. 14.«

Auf dem Dachsims gegenüber hatte sich gerade lautstark krächzend eine ganze Kolonie schwarzer Raben versammelt, als beide die Straße überquerten.

»Da muss es sein, dort oben brennt Licht«, bestätigte Krüger mit leisem Flüstern, während er mit seinen Zeigefinger in die Richtung wies. Er sah sich unauffällig um und wandte sich seinem Chef zu.

»Franz, da drüben auf der anderen Straßenseite, siehst du den seltsamen Typen dort? Der scheint uns zu winken. Lass uns zu ihm gehen, um uns anzuhören, was er möchte.«

»In Ordnung, gehen wir unauffällig rüber. Pass aber auf, es könnte einer von Lieseburgs Entführern oder ein Mitglied einer Gang sein, vielleicht ist es eine Falle?« Wortlos bestätigte Krüger durch einen kurzen Augenkontakt, dass er die Warnung verstanden hatte.

Es begann zu nieseln. In der aufgerissenen Straßendecke bildete der leise Regenschauer kleine Rinnsale. Der Wind wirbelte den leichten Staub des trockenen Bodens in kleinen Wölkchen auf, als jeder kleine Regentropfen unhörbar auf den aufgeheizten Teer der Straße schlug.

Krüger ging als erster. Er versuchte, über die Rinnsale hüpfend, gefolgt von Büchele, den ihnen zuwinkenden Fremden trockenen Fußes zu erreichen.

Der mit einer speckigen alten Hose und einem verdreckten Unterhemd bekleidete kleine ungepflegte Mann wies sie, indem er seinen Finger an den Mund hielt, darauf hin, ganz, ganz leise zu sein.

Als sie bei ihm ankamen, blickte er aufgeregt mit seinen großen Froschaugen in alle Richtungen. Gleich so, als würden von überall her unsichtbare Augen auf ihn drohend herabstarren.

Er zog die beiden Beamten hastig in einen kleinen Hausflur hinein, der offenbar zu seiner Wohnung gehörte.

»Ihr beide seid doch Bullen, richtig? Ich erkenne Polizisten schon von weitem«, versuchte er seine Annahme zu untermauern. Dabei sah er beide Beamten fragend und zugleich etwas vorwurfsvoll an.

»Als Bullen könnt Ihr Euch hier doch nicht so öffentlich wie auf dem Präsentierteller zeigen, Patron!«, flüsterte er.

Krüger und Büchele sahen sich an.

»Sie wollen doch bestimmt zu Oma Schneck dort drüben, oder?«

Dabei wies er mit seinen kleinen, wulstigen Wurstfingern in Richtung des Hausblocks Nr. 14.

Büchele sah ihn verwirrt an. »Nein mein Herr, wir wollen zwar zu diesem Wohnblock, aber zu Ihrer Oma Schneck wohl kaum.«

Die Beamten kannten Oma Schneck weder persönlich, noch dem Namen nach.

Der kleine speckige Geselle verstand nichts mehr. Er kratzte sich verwirrt und nachdenklich auf dem Kopf.

»Aber, aber«, stotterte er herum. »Aber die ganzen achtundvierzig Wohnungen dort drüben sind doch leer. Da wohnt doch kein Mensch mehr. Nur Oma Schneck lebt dort oben im zweiten Stock in Wohnung Nr. 3.«

Büchele sah am Gebäude hoch. »Zwei, vier, sieben«, zählte er laut durch und sah den Mops misstrauisch an. »In sieben Wohnungen brennt Licht.«

Der Kleine winkte ab. »Dort geht das Licht mal an und mal aus, keine Ahnung wieso. Vielleicht Streuner, oder Obdachlose, die hier übernachten? Die haben sich an den Stromkästen schon vor Jahren zu schaffen gemacht. Ich gehe nie in diesen Block. Und ich will auch gar nicht wissen, wer da ein und aus geht und was dort drüben vor sich geht. Aber die Wohnung im zweiten Stock, hinter den zerbrochenen Scheiben, dort wo der gelbe Vorhang zu sehen ist, da wo kein Licht brennt, das ist Oma Schnecks Wohnung. Sehen Sie es?« Dabei deutete er in die Richtung.

»Bitte, wenn Sie in dem Haus sowieso etwas zu tun haben und schon einmal dort oben sind, sehen Sie doch bitte nach ihr. Ich habe die Post für sie, von den ganzen letzten drei Monaten. So lange habe ich nichts von ihr gesehen und gehört. Kann ja sein, dass die Oma von ihren Kindern oder irgendwelchen anderen Verwandten abgeholt wurde, wer weiß es schon. Aber da raufgehen? Nein danke, auf keinen Fall! Ich gehe da nicht rauf, dort treibt sich nur Assi-Gesindel rum.«

Zitternd schloss er eilig seine Wohnung auf und verschwand hinter der Tür, ohne sich zu verabschieden.

Büchele und Krüger gingen, ohne Aufsehen zu erregen, vom Hausflur des Dicken aus vorsichtig an der Hauswand entlang. Nirgends war eine Menschenseele zu erblicken. Die Beamten schlichen fast schon zum Eingang des Wohnblocks Nr. 14. Einladend war es nicht gerade. Die Haustüre war aufgebrochen. Überall lagen Papierfetzen, alte Dosen und zerbrochenes Glas herum. Gegenüber in einer Sackgasse stand sogar das ausgebrannte Wrack eines Polizeiwagens. Sie zogen ihre Dienstwaffen und schoben ganz vorsichtig die Türe auf. Kleine Glasteilchen auf dem Eingangsboden deuteten auf einen Einbruch hin, der vermutlich schon länger zurücklag. Hier lagen verstreut leere Bierdosen, Konserven und ein umgeworfener uralter Kinderwagen herum. Unbehagen streifte die Beamten in dieser unwirklichen Gegend.

Mit entsicherter Waffe im Anschlag ging Büchele voran, gedeckt von seinem Freund und Kollegen. Meter für Meter tasteten sie sich vorwärts. Unter ihren Schuhen verursachte berstendes Glas ein klirrendes, kratzendes Geräusch. Dies konnte für jemanden im Haus, der nicht entdeckt werden wollte, eine Warnung und ein sicheres Zeichen sein, dass sich Fremde im Gebäude befanden, ungebetene Gäste.

Sie gingen vorsichtig durch einen langen Korridor und gelangten über die Treppe zum ersten Stock. Dort durchsuchten sie die erste Wohnung Zimmer für Zimmer und flüsterten sich gegenseitig: »Sauber!« als Entwarnung zu.

Als Büchele aus dieser ersten Wohnung trat, hörte er an einem Geräusch, dass jemand in der nächsten, noch nicht kontrollierten Wohnung sein musste. Er winkte Krüger nach vorn, um ihm durch Zeichen zu verstehen zu geben, dass er etwas gehört hatte. Krüger nickte und ging langsam voraus. Behutsam drückte er die angelehnte Wohnungstür nach innen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Überall lagen Essensreste herum, deren übler Gestank sich mit der zugigen Luft verbreitete. Da war das Geräusch wieder. Es klang, als ob jemand eine Dose öffnete. »Erster Raum, Toilette, sauber! Schlafzimmer, sauber!«, kommentierte Krüger immer wieder im Flüsterton zur Entwarnung. Hier war es wieder, das Geräusch von eben. Es klang, wie wenn es aus dem Wohnzimmer kommen würde. Dort musste sich jemand aufhalten. Die Tür war leicht angelehnt. Man hatte nur einen kleinen Einblick in den Raum. Ruckartig öffnete Krüger die Tür. Ein ohrenbetäubendes Kreischen ertönte. Eine verstörte Katze floh fauchend mit angelegten Ohren und teuflischem Blick durch Krügers Beine in Richtung Treppenhaus.

»Verdammt!«

Büchele deutete auf einen Tisch, auf dem Büchsen herumlagen.

»Vermutlich hat die Katze versucht, eine von diesen Dosen zu öffnen. Das Vieh hatte wohl mehr Angst als wir!« Dabei lächelte er seinen Kollegen an.

Langsam bewegten beide sich durch den Raum. Im Bad tropfte Wasser aus dem Hahn. Eigentlich ein Zeichen, dass Menschen sich hier aufhielten, aber wo?

»Max, hier scheint tatsächlich niemand zu sein, gehen wir gleich in den zweiten Stock?« Krüger nickte bejahend. Vorsichtig, fast lautlos, bewegten beide sich zur Treppe.

Abrupt hielten sie in ihrer Bewegung inne. Oben war eine Tür zugeflogen, schnelle Schritte schienen sich zu entfernen. Büchele hetzte über die vor ihm liegende Treppe nach oben. Nur noch ein Schatten war zu sehen, der sich schnell auf die gegenübergelegene Treppe am Ende des Korridors zubewegte und nach unten durch die Haustüre in der Dämmerung verschwand.

»Vermutlich einer der besagten Streuner, der hier nach was Essbarem suchte.«

Keinen Steinwurf von Bücheles Position entfernt stand an einer Wohnungstür mit großen Leuchtbuchstaben »Nr. 3« und darunter »Schneck« angeschrieben. Die Wohnung schien bewohnt; man hörte leise Geräusche aus dem Inneren und man sah es an dem ordentlich gereinigten Türrahmen. Alle anderen Rahmen auf dem Stock waren verdreckt, zeigten Einbruchsspuren oder waren ungepflegt. Aber diese Wohnung schien tatsächlich bewohnt zu sein.

Krüger war Büchele inzwischen gefolgt und stand nun dicht hinter ihm. »Franz, was meinst du, sollen wir jetzt mal nach dieser Oma Schneck sehen? Liegt ja gewissermaßen auf dem Weg, und vielleicht kann die alte Dame uns weiterhelfen«, grinste Krüger seinen Freund an.

»Ich hab auch nichts anderes vor. Sehen wir nach ihr, damit der Kamerad da unten auf der Straße mit seiner Post für die Oma Ruhe gibt. Aber gehen wir zur Sicherheit zuerst die anderen Wohnungen durch. Falls nämlich Lieseburg tatsächlich hier festgehalten wird, müssen wir seine Entführer überraschen. Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen, wie du weißt.«

Nachdem alle Wohnungen überprüft waren und keine Spur des verschwundenen Unternehmers oder einer Entführung ausfindig gemacht werden konnte, kamen sie wieder zur Wohnung von Oma Schneck.

»Ich geh’ vor«, flüsterte Krüger. »Die Oma wird unseren Lieseburg ja wohl nicht entführt haben, aber seien wir trotzdem vorsichtig!«

Langsam gingen die beiden Beamten den Korridor entlang auf die »Nr. 3« zu. Die leisen Geräusche, die von innen nach draußen drangen, klangen wie ein Klopfen, Tapsen und Krächzen. Und im Hintergrund lief, fast unhörbar, leise Musik. Vermutlich das Radio von Oma Schneck.

»Oma scheint tatsächlich da zu sein«, witzelte Krüger leise, als sie vor der Tür standen, noch immer die Pistolen im Anschlag. Büchele spannte den Hahn seiner Waffe. Langsam drückte Krüger den Türöffner nach unten.

»Nicht verschlossen«, wisperte er.

Er hielt kurz inne, nachdem er einen Türspalt breit geöffnet hatte. Ein unverkennbarer süßlicher Geruch, Fäulnisgestank schlug ihm entgegen.

»Boah, das ist ja nicht auszuhalten«, flüsterte er und hielt sich instinktiv die Hand vor die Nase.

Plötzlich ertönte von innen erneut ein Geräusch. Es hörte sich wieder an wie ein Klopfen. Langsam, fast wie in Zeitlupe, schob Krüger die Türe auf.

»Oh mein Gott!«, war das Einzige, was er sagen konnte, bei dem grauenvollen Anblick, der sich ihm von der Diele aus bot.

Auch Büchele, der ihm gefolgt war, stand nun starr vor Schreck im Raum.

Eine gespenstische Szene zeigte sich den Beamten der Mordkommission. Eine halb verweste Leiche saß mitten in der Wohnstube vornüber gebeugt an einem Küchentisch. Jetzt wussten sie, woher das klopfende Geräusch kam. Drei Kolkraben hatten, vermutlich bei ihrer täglichen Nahrungssuche, durch das offene Fenster den Weg in die Wohnung gefunden und taten sich nun in den Räumlichkeiten gütlich. Zwei tippelten auf dem Tisch auf und ab. Ein weiteres Rabentier saß auf dem Kopf der Leiche und zog trockenes Fleisch und Haarfetzen vom Schädel ab. Sie hackten auf den halb verwesten Leichnam mit ihren scharfen Schnäbeln ein.

Die Aasfresser hatten hier wohl etwas für den großen Appetit gefunden. Büchele hielt sich ein Taschentuch vor das Gesicht, während er versuchte, den Würgereiz zu unterdrücken. Krüger wandte sich zur Seite und übergab sich durchs offene Fenster. Mit einer schnellen Handbewegung verscheuchte Büchele die schwarzen Plagegeister, die nicht sofort ihrem Fluchtinstinkt gefolgt waren. Unter lautem Gekrächze flogen die aufgeschreckten Tiere durchs geborstene Fenster und verließen den unheimlichen Ort.

Büchele schob seine Dienstwaffe zurück ins Halfter. Mit langsamen Schritten ging er um die Leiche herum. Es war die Leiche einer alten Frau, so viel stand fest. Sie saß auf einem Küchenstuhl am Tisch. Der Kopf lag zur Seite gedreht auf der Tischplatte. Beide Hände waren mit jeweils einem Küchenmesser buchstäblich an den Tisch getackert. Vor ihr lag auf dem Tisch ein knorriger alter Rebstock.

Büchele stutzte.

Was hatte ein ausgetrockneter Rebstock auf Oma Schnecks Tisch zu suchen?

Seltsamerweise waren keine eingetrockneten Blutspuren auf dem Tisch zu erkennen. Was hatte das zu bedeuten? War die alte Dame vielleicht schon tot, bevor sie so auf den Stuhl positioniert wurde?

Trotz des fortgeschrittenen Verwesungsprozesses strömte noch Fäulnisgeruch aus der Leiche.

Büchele vermutete, dass die Vögel, die als Aasfresser bekannt waren, ihren täglichen Hunger an der alten Dame gestillt hatten. Zwei offene Wurstdosen auf dem Tisch hatten die Tiere wohl angelockt. Ein Auge fehlte schon der armen Frau, genau wie die linke Gesichtshälfte und einige andere Fleischstücke aus dem Körper. Am rechten Ellenbogen klaffte unter dem schäbig wirkenden Kleid der alten Dame eine trockene Fleischwunde. Fleischfetzen hingen an ihrem dünnen Wadenbein herunter.

»Max, sieh her. Eine Wollschnur ist um den Hals der alten Dame geschlungen.« Büchele griff in die Seitentasche seiner Lederjacke und fischte jetzt ein paar Gummihandschuhe hervor. Mit einem Bleistift aus seiner Jackentasche zog er an der Wollschnur, die hinten am Hals der Leiche unter ihren kurzen Haaren verknüpft war. Er ging in die Hocke und folgte dem Verlauf der Schnur. Weiter unten, auf dem Schoß der alten Dame, war ein Zettel an der Schnur befestigt, fein säuberlich in einer Klarsichthülle verstaut.

Er hob ihn an und konnte die gekritzelten Worte »Testament« entziffern. Langsam legte er die Hülle mit ihrem Inhalt wieder auf ihren ursprünglichen Ort für die Spurensicherung zurück.

Krüger, der immer noch kreidebleich war, stellte sich hinter die Leiche und erblickte auf dem Boden ein weiteres Messer.

»Franz, hier liegt noch ein Küchenmesser auf dem Boden. Vermutlich ist es mit der Zeit aus dem Körper rausgefallen. Mit zunehmender Verwesung versteht sich, aber ich bin ja nicht Gerichtsmediziner, das ist dann ja doch eher was für unseren Fröschle.« Dabei wies er auf eine klaffende, eingetrocknete Wunde am Hinterkopf der Leiche.

Noch immer dudelte das alte Radio aus der Vorkriegszeit leise auf dem Wohnzimmerbord.

Büchele wollte gerade mit seinen Schutzhandschuhen den altmodischen Stecker aus der Dose ziehen, als ein lautes Gepolter aus der Diele ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erregte. Ruckartig zogen die Beamten fast gleichzeitig ihre Waffen und bewegten sich langsam, in Richtung des Geräusches, auf eine Art Besenschrank zu. Urplötzlich war es wieder still. Klick, Büchele spannte den Abzugshahn seiner Waffe. Krüger postierte sich seitlich zum Schrank, aus dessen Innerem ebenfalls ein Klick-Geräusch zu hören war. Leise begab sich Büchele, der ungünstig direkt vor dem Schrank stand, seitlich aus der vermeintlichen Schusslinie.

Man konnte förmlich die nervliche Anspannung beider Beamter spüren. Dicke Schweißperlen liefen Büchele vom Rande seines Strohhutes auf die Stirn herunter und über das Gesicht. Ein kurzes Nicken von Krüger, der den Knauf der Schranktür in der Hand hielt, war das Kommando. Ruckartig riss er die Tür auf.

Besen, Schrubber und allerlei Putz-Utensilien fielen mit lautem Krachen auf den Boden. Büchele sah, mit der Waffe in der Hand, für den Bruchteil einer Sekunde in den Lauf eines Revolvers, als er fast zeitgleich dahinter im Halbdunkel zwei stechend grüne Augen entdeckte.

»Hände hoch, sonst du tot!«, kam es in gebrochenem Deutsch aus dem Besenschrank. Auch Büchele hielt seine Waffe auf den Typen mit den stechend grünen Augen in der Besenkammer und drohte ihm: »Lass die Waffe fallen, oder glaubst du, hier lebend raus zu kommen?«

Der hager wirkende Fremde im Schrank grinste ihn nur an. Dabei kamen seine hässlichen, ungepflegten Zahnstümpfe zum Vorschein.

»Bist du Bulle oder was? Wichser, ich leg dich um und kein Hahn kräht nach dir. Danach wenn du tot stelle ich dich in Besenschrank und gut ist Kollega.«

Ruhig schätzte Büchele die Situation ab. Offensichtlich hatte der Typ den seitlich neben Büchele stehenden Krüger, der jetzt von der offenen Tür des Schranks verdeckt wurde, noch nicht entdeckt.

»Wenn du meinst. Aber dann bläst dir mein Kollege das Hirn aus deiner kleinen Hirndose. Den Rest verfüttert er dann an die Raben«, gab Büchele ebenso bissig zu verstehen.

Krüger spannte jetzt außerhalb, hinter der geöffneten Tür, hörbar den Abzugshahn seiner Waffe. Der Fremde im Besenschrank begann zu schwitzen. Er wägte instinktiv seine Möglichkeiten ab. Ausweichen war in der engen Kammer unmöglich. Einen der Beamten würde er wohl töten können, aber der andere würde ihn erwischen.

»Bulle, ich alte Frau nicht abgemurkst, du mir glauben«, versuchte der Fremde seinen Aufenthalt hier zu rechtfertigen. Büchele wiederholte lautstark seine Aufforderung: »Runter mit der Waffe und ganz langsam aus dem Schrank raus! Auf die Knie!«

Der Typ hatte keine Wahl. Langsam senkte er die Pistole, warf sie vor den Beamten auf den Boden und wartete auf deren Anweisung.

»Hände in den Nacken, einen Schritt nach vorn, raus aus dem Besenschrank und niederknien!«

Der hagere Bursche gehorchte. Jetzt erst sah man seine fettigen, klebrigen Haare. Er trug einen löchrigen alten Poncho und eine speckige Jeans. Als er so vor Büchele kniete, überwältigte ihn Krüger mit einem Schubs nach vorn. Er setzte sich auf seinen Rücken, ergriff von hinten seine Hände und ließ die Handschellen klicken. Als er sich erhob, zog er den schmierigen Typen auf seine eigenen Beine.

Büchele sicherte seine Pistole, steckte sie zurück in das Holster und wandte sich an Krüger: »Max, des hasch wieder fein g’macht, bisch a braves Bürschle, dank’schee.«

Krüger grinste ihn nur erleichtert an.

Büchele begab sich zurück in Oma Schnecks Wohnstube und sah sich prüfend um. An der Wand hingen einige Urkunden und Familienfotos aus längst vergangenen Tagen. Sie gaben Zeugnis von einer glücklicheren Zeit. Aber weshalb dudelte das Radio? Hatte es der Festgenommene angedreht? Was hatte er in der Wohnung gesucht? Verschimmelte Brötchen und von den Raben verschmähte Essensreste sagten, dass hier schon lange jegliches menschliche Leben aus den Räumen gewichen war. Briefe, Post und aufgeschlagene, teilweise zerfledderte Fotoalben lagen verstreut herum.

Eine am Boden liegende Karte mit einer glitzernden Umrandung erregte Bücheles Aufmerksamkeit. Er hob sie auf. »Einladung zum Winzerfest« stand mit großen geschwungenen Buchstaben darauf. Adressat war die alte Dame, Lydia Schneck. Vermutlich war die Karte ein Erinnerungsstück. Offenbar hatten sie Eindringlinge beim Stöbern gefunden und dabei achtlos auf den Boden geworfen. Büchele drehte die leicht vergilbte Karte um und entzifferte den Adressenaufdruck einer Weinfirma namens Maibach aus dem Heilbronner Unterland. Das Emblem der Firma zeigte ein Hirschgeweih mit einem Rebstock dazwischen. Darunter stand: »Wir laden Sie ein zum 5. Winzerfest am 28. September im Weingut Maibach mit traditioneller Wahl und Krönung unserer Weinprinzessin«.

Er sah hinüber zur stark verwesten, ja schon fast mumifizierten Leiche. Was war geschehen, damit Oma Schneck so endete?

Er ging zurück in den Hausflur, wo Kollege Krüger mit dem schmierigen Typen stand. Krüger griff nach dem Handy.

»Ich rufe mal die Kollegen von der Bereitschaft und von der Spurensicherung an, und dann bringe ich den hier zur Abholung runter auf die Straße.«

Büchele nickte zustimmend und sah sich daraufhin weiter in der Wohnung um.

Auf einem kleinen Telefontisch stand ein verstaubtes, antiquiertes Telefon. Aufgeschlagene Telefonseiten wogten in der leichten Zugluft hin und her. Es schien, als suchte der Wind auf diesen Seiten sich selbst eine Rufnummer heraus. Gespenstisch leise und doch irgendwie vertraut war das Geräusch, das durch das Flattern der Blätter verursacht wurde. Im Schrank befand sich sorgsam aufgeschichtet Oma Schnecks Kleidung. Überzogen mit einer dicken Schicht Staub lag das gute Geschirr vollkommen unversehrt und unberührt hinter einer zerbrochenen Glasvitrine.

Büchele trat ans Fenster und sah auf die Straße. Der Wind wurde stärker und der Regen nahm zu. Aus dem Rieseln wurde ein heftiger Schauer. Instinktiv setzte sich Büchele seinen Hut noch fester auf den Kopf, als er nach draußen durch die zerborstenen Scheiben blickte. Die gelben, schon vergilbten und verschlissenen Vorhänge bewegten sich flatterhaft im heftigen Wind.

Gestört durch das anhaltende Krächzen der Raben auf dem Dach sah Büchele durch die geborstene Fensterscheibe zum gegenüberliegenden Wohnblock hinüber. »Hier scheint alles so unwirklich«, waren seine Gedanken, als er hinter dem Vorhang in einem hell erleuchteten Zimmer zwei Gestalten erblickte, die sich aufs Heftigste stritten.

Der Regen peitschte jetzt gegen das offene Fenster, so dass Büchele unweigerlich einen Schritt zurückwich. Keine Sekunde verlor er dabei die Wohnung von gegenüber aus dem Blickfeld. Der Streit hatte sich wohl gelegt.

Fünf Minuten später sah er schon von weitem das Blaulicht, was das Eintreffen der angeforderten Kräfte bedeutete. Büchele beeilte sich. Zur Tür raus und die Treppe runter, da stand er auch schon neben Kollege Krüger im Regen. Der hatte noch immer den Hageren aus der Besenkammer fest im Griff.

»Lieseburg und seine angeblichen Kidnapper haben wir hier ja nun nicht angetroffen. Vermutlich hat uns der anonyme Informant auf eine falsche Fährte locken wollen, oder irgendjemand hat uns mal wieder einen Streich gespielt, die Sache ist ja schon lange in den Medien«, flüsterte Büchele seinem Kollegen zu, während er sich mit einem altertümlich wirkenden Zippofeuerzeug eine Zigarette anzündete. »Aber dafür haben wir Oma Schneck und diesen Gesellen hier gefunden, ist doch auch ein Erfolg oder?«

»Naja, wenn du es so betrachtest. Ihr konnten wir ja nun leider nicht mehr helfen. Vielleicht weiß unser Freund hier was?«

Stumm blickte der schmierige Typ in Handschellen ihn nur an.

Gerade, als die eintreffende Bereitschaftspolizei ihn einlud und die Abteilung der Spurensicherung sich auf den Weg nach oben begab, tauchte der kleine Mann mit seinem verdreckten Unterhemd von gegenüber wieder auf, der die Post von Oma Schneck aufbewahrte. Als er die vielen Polizisten sah, verließ er mutig seinen eigenen Hauseingang und rannte auf die Beamten zu.

»Was ist mit Oma Schneck?«, wollte er wissen.

»Tot, schon lange tot. Wie lange genau, wird die Obduktion ergeben. Die Kollegen von der Spurensicherung sind gerade auf dem Weg nach oben. Händigen Sie uns bitte jetzt noch die Post von Lydia Schneck aus und stellen Sie sich zur Befragung bei einem meiner Kollegen zur Verfügung, okay?«

»Okay, Patron«, erwiderte er leise und wich nicht von der Seite der Beamten. Hier konnte er sich sicher fühlen. Immer wieder blickte er den Hageren an, den man eben ins Polizeifahrzeug verfrachtete. Der warf ihm aber nur verächtliche Blicke zu und spuckte auf den Straßenbelag, als er an ihm vorbeiging.

Als die zuständigen Teams aller Einheiten eingetroffen waren, wurde der Festgenommene zum Präsidium gebracht und befragt. Am Tatort wurden die Spuren gesichert, und auch Gerichtsmediziner Dr. Bruno Fröschle erschien mit seinem Team, um eine erste Untersuchung vorzunehmen. Büchele und Krüger hingegen waren hier nun nicht mehr gefragt und konnten die weiteren Untersuchungen den Kollegen von der Spurensicherung vor Ort überlassen. Sie fuhren zurück mit dem Gedanken an viele Ungereimtheiten.

Eine lapidare Sache

In den ersten Septembertagen nahm die Häufigkeit von Unwettern im ganzen Land zu. Es schien, als hätte die Natur den Menschen etwas zu sagen.

Büchele hatte gerade ein Heringsbrötchen, sein zweites kleines Frühstück in der Hand, als einige Tage nach ihrem Einsatz im alten Kasernenkomplex endlich die gesamte Akte der Spurensicherung und des Gerichtsmediziners bei ihm auf dem Tisch lag. Krüger, der ihm gegenüber saß, sortierte Fotos nach ihm wichtigen Gesichtspunkten.

»Max, sei so gut und hefte doch bitte die ganzen Beweisfotos an die Wand, aber bitte nach …« – Büchele biss wiederholt in sein Frühstücksbrötchen und wedelte, als er den Bissen hinuntergeschluckt hatte, mit dem Essen in der Hand weiter ausführend hin und her – »… aber bitte nacheinander, jede Wand in Oma Schnecks Wohnung für sich sortieren, wollte ich sagen«, brachte er gerade noch mit vollem Mund heraus und schluckte den Rest des Brötchens hinunter.

»Franz, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dich manchmal wie ein ungehobelter Klotz, sprich wie die Axt im Walde benimmst? Entweder du arbeitest oder du isst. Aber beides geht nicht. Also wisch dir die Butter vom Hemd, du kleckerst, und sei ein bisschen kultivierter, Kollege.«

Überrascht von der Aussage seines Freundes holte Büchele erst einmal Luft, wischte sich mit einem Stück Papier die Butter vom Hemd, was mehr einem Verwischen als einem Entfernen glich und setzte sich aufrecht auf seinen Stuhl.

»Ha no, Max, des bin i jo gar net von dir g’wöhnt«, versuchte er sich zu verteidigen.

Krüger sah ihn prüfend von der Seite aus an. »Bisch jo au mei Freind, i derf des sage, wenn’s ebe stimmt. Bisch mir jetzt bös, Franz?«

»Awa, bin i net, hasch ja recht, Max«, gab Büchele klein bei. Er versuchte dabei gekonnt abzulenken, indem er lustlos in der Akte blätterte.

»Ach ja, noch was, Franz, sieh dir mal die Fotokopie vom Testament der alten Dame an. Fällt dir was auf?« Dabei warf Krüger das Foto, welches er gerade in der Hand hielt, auf Bücheles Platz.

Büchele sah sich die Kopie eindringlich an. »Nicht wirklich. Was soll mir da auffallen? Ist mit Bleistift handgeschrieben, mehr kann ich nicht sehen. Wieso?«

Krüger wies mit seinem Zeigefinger auf eine Stelle: »Die Unterschrift fehlt, siehst du das nicht?«

»Stimmt, verdammt gut bemerkt, Max, du bisch a Pfundskerl. Isch mir jetzt doch tatsächlich net aufg’falle.«

Krüger gab sich bescheiden: »Ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen. Aber jetzt pass auf: Laut Testament vermacht Oma Schneck ihr ganzes Hab und Gut den Säkularkanonikern; also die Bude und drei Weinberge.«

Krüger sah seinen Vorgesetzten, dem die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben stand, kurz an.

»Nur zu deinem besseren Verständnis, Franz. Diese Säkularkanoniker sind eine Art Glaubensgemeinschaft, aber so genau kann ich das jetzt auch noch nicht sagen. Was die Oma mit denen zu schaffen hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie auf ihre alten Tage verrückt geworden und dachte, wenn sie denen ihr Hab und Gut vermacht, hat sie ein gutes Werk getan. Aber warum enthält das Testament keine Unterschrift? Was wiederum Fragen aufwirft. Weshalb hat sie es nicht unterschrieben? Hat sie vielleicht, weil sie die Unterschrift verweigerte, mit dem Leben bezahlt? Weshalb setzt sie ausgerechnet diese Säkularkanoniker als Erben ein? Normalerweise würde doch ihre Nachkommenschaft die Erbschaft bekommen. Hat sie überhaupt Nachkommen? Falls ja, warum haben die sie nicht vermisst? Die Auswertung der Post, die der kleine Dickmops für Oma Schneck gehortet hatte, hat nichts ergeben, das waren nur die üblichen Rechnungen und Werbeprospekte.«

Büchele sah ihn verwirrt an: »Spuck’s aus, um Himmelsherrgottswillen, was willsch damit sage?« Krüger deutete mit vielsagendem Blick auf ein weiteres Foto aus der Wohnung der alten Dame, welches ein umgedrehtes Kruzifix an einer Wand zeigte. Büchele sah genauer hin: »Das Kruzifix ist halt runtergefallen, hat sich dabei gedreht und blieb so an der Wand hängen, ist bei mir daheim auch schon passiert«, gab er wenig überrascht als Antwort. »Noch was?«

»Na ja, als der Fall mit der Oma Schneck vor einigen Tagen bekanntgegeben wurde, waren diese Säkularbrüder auch schon gleich zur Stelle und erhoben sofort Anspruch auf die Erbschaft, die wollen die Pfründe auch ohne Oma Schnecks Unterschrift. Sie wollen sogar bei Gericht klagen, wie ich von Staatsanwalt Krümmbuschs Assistenten gehört habe. Und noch interessanter ist, dass nach der Aussage des Staatsanwaltes so ein Rechtsanwalt in schwarzem …« – Krüger stoppte in seiner Rede kurz – »… na halt in so einem Habit, so einer schwarzen Mönchskutte erschien. Dieser Rechtsverdreher in Mönchsgewand scheint also auch zu diesen Brüdern zu gehören.«

Büchele atmete tief durch und versuchte die Ausführung seines Kollegen durchzuspielen: »Hm, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Laut Notar gibt’s da aber nicht viel zu holen, wie du weißt. Oma Schneck hatte drei kleine Weinberge am Heuchelberg und eine abgehalfterte Wohnung in einer Gegend, wo ich nicht mal beerdigt sein möchte. Ein bisschen altes Porzellan, mehr nicht. Wir können da wenig tun, Max. Und wie ich aus dem Obduktionsbefund von Fröschle herauslese, war Lydia Schneck schon tot, bevor sie, von welchen Spinnern auch immer, an den Tisch genagelt wurde, also kann man dieser heiligen Bruderschaft auch nichts nachweisen. Unser geschätzter Gerichtsmediziner Fröschle meint, die Oma ist ohne äußere Gewalteinwirkung und ohne Vergiftung friedlich entschlafen. Nicht mal Fingerabdrücke von diesem Irren aus der Besenkammer sind an ihr vorhanden. Der hatte definitiv auch nichts damit zu tun. Wir kriegen den nur wegen unerlaubtem Waffenbesitz und Hausfriedensbruch dran. Der Tatbestand der Leichenschändung bliebe da noch offen und dem werden wir auch nachgehen.

Frag doch mal beim Einbruchdezernat nach, vielleicht hatte sich in der Zeit im Viertel was getan, und wir erhalten so weitere Informationen. Damit können wir dann die Akte schließen, mein Freund.

Die Medien sitzen uns schon im Nacken, weil wir im Fall Lieseburg nicht weiter kommen. Die Befragung des Kleinen, der die Post von Oma Schneck aufbewahrt hat, hat in dieser Hinsicht auch nichts ergeben. Da hat man uns ganz schön reingelegt. Wir wissen nicht einmal, ob Lieseburg entführt worden ist, oder ob der sich abgesetzt hat. Wir haben im Moment wirklich Wichtigeres zu tun, als diese Säkularkanoniker mit ihren advokatischen Winkelzügen zu beobachten. Ich schreibe heute noch meinen Bericht, und morgen ist ein neuer Tag.«

Dabei griff er Krüger freundschaftlich beim Arm. Genau so, als wollte er sagen, lass gut sein, mein Freund, es gibt Wichtigeres. Für diesen Tag beließ es Krüger bei den Ratschlägen seines Freundes und Vorgesetzten Büchele. Aber gleich am nächsten Morgen wollte er der Sache zumindest soweit auf den Grund gehen, dass er sich nicht vorwerfen musste, er habe nicht gründlich genug recherchiert.

Reporterbekanntschaft

Früh um acht Uhr fuhr er zuerst nach Gundelsheim, der alten Deutschordensstadt. Hier wurde er bei seiner Nachfrage nach den Säkularkanonikern nur fragend angesehen und nach Maulbronn verwiesen. Dort, zu seiner Überraschung, wurde er überfreundlich von der Geschichtsdozentin des Kulturamts, die gerade eine Führung organisierte, begrüßt. Die Dozentin freute sich über jeden, der sich für Geschichte interessierte und gab bereitwillig Auskunft. Aber auch sie quittierte die Nachfrage nach dem Orden mit Kopfschütteln. Anscheinend war dieser Orden längst ausgestorben. Abschließend fügte die Dozentin noch hinzu, dass die Säkularkanoniker im Mittelalter weltliche Würdenträger waren und von den geistlichen Orden für Rechtsverhandlungen eingesetzt wurden. Diese Brüder waren nicht an Ordensgelübde geschweige denn Armutsgelübde gebunden und hießen vermutlich deshalb »Säkularkanoniker«, weil sie nicht wie die richtigen Orden in der Kirche verankert waren. Mehr wusste die nette Dame leider auch nicht.

Enttäuscht, aber mit mehr Allgemeinbildung, fuhr Krüger zurück ins Präsidium. Jetzt stand dem Abschluss des Falles »Oma Schneck« nichts mehr im Wege.

»Nichts gefunden und nichts Neues«, berichtete er seinen Kollegen, um seine Bemühungen eifrig in den PC in Form seines Abschlussberichtes einzutippen.

Ihm gegenüber saß grübelnd Büchele, der sich seine eigenen Gedanken zu machen schien.

»Ich habe da eine Idee, Max. Ich geh mal beim Staatsanwalt Krümmbusch vorbei und versuche in Erfahrung zu bringen, was eigentlich genau dieser Rechtsanwalt in Mönchskutte gemeint hat und was das mit dem Testament von Oma Schneck zu bedeuten hat. Vielleicht gibt er mir Auskunft darüber.« Krüger sah ihn ungläubig an.

»Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Du kennst doch den Krümmbusch! Glaubst du, unser junger Herr Staatsanwalt gibt dir eine Antwort?«

Büchele entgegnete grinsend: »Na ja, versuchen kann ich es ja mal. Vielleicht hat der Wichtigtuer ja auch mal einen guten Tag. Fragen kostet ja nix. Es kann jedenfalls nicht schaden.« Er schnappte sich Jacke und Hut und legte mit einem schelmischen Blick seine Dienstwaffe in die Schublade zurück.

»Die lasse ich lieber hier zur Sicherheit, ich will ja den Krümmbusch nicht umlegen, obwohl ich schon manchmal Lust dazu hätte.«

Schleunigst verließ er die Abteilung wie gewohnt mit einem lauten Türknall, um zu seinem etwas in die Jahre gekommenen Auto zu eilen.

Als er gerade zum Weg auf den Parkplatz war, tippelte ihm Birgitt Kohlmarx von der Fernsehstation »Ländle TV« auf dem Hof entgegen. Lächelnd blieb die adrett gekleidete Reporterin mit ihrer kleinen Handtasche in der Armbeuge wie angewurzelt vor ihm stehen.

»Ha sowas, Sie ohne Mikrofon in der Hand, Frau Kohlmarx, des isch jo amol ganz was Neues«, bemerkte Büchele, wobei er die Reporterin ansah und nebenbei sein Auto aufschloss.

»Meine Crew hat mich vergessen, Herr Kommissar. Ich muss die Bahn nehmen … oder nehmen Sie mich vielleicht ein Stückle weit ins Städtle mit?« Dabei lächelte sie so charmant, dass Büchele nur noch: »Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit, ich muss sowieso noch was bei den Behörden erledigen« übrig blieb. Dabei spannte er sie auch gleich für seine Zwecke ein.

»Frau Kohlmarx, Sie haben doch überall Ihre Finger drin. Rein hypothetisch, versteht sich. Könnten Sie für mich etwas in Erfahrung bringen, über so eine Gesellschaft oder Bruderschaft, die sich Säkularkanoniker nennt?«

Birgitt Kohlmarx blickte ihn überrascht an und zog einen kleinen Notizkalender heraus, nachdem sie im Wagen Platz genommen hatten.

»Ein schwieriges Wort, aber ich kann es ja mal versuchen. Natürlich habe ich dann was gut bei Ihnen?«

Büchele nickte bereitwillig. Während er sich durch die Kurven der Stadt von Ampel zu Ampel langsam durch den Straßenverkehr quälte, gab er ihr die Informationen über die merkwürdige Bruderschaft weiter, die er von Krüger erfahren hatte, ohne ihr zu verraten, dass sich diese Informationen auf den konkreten Fall »Oma Schneck« bezogen. Birgitt Kohlmarx schien gleich Feuer und Flamme für die bevorstehende Recherche zu sein, zumal sie es höchst spannend fand, dass Vertreter einer Bruderschaft, die angeblich ausgestorben war, immer noch irgendwo in der Weltgeschichte herumgeisterten und dann auch noch Ansprüche auf eine Erbschaft erhoben.

Am Heilbronner Rathaus fand Büchele, entgegen aller Erwartung, einen freien Parkplatz. Als beide ausgestiegen waren, gab die Reporterin ihm zum Abschied ihre Hand:

»Herr Kommissar, ich melde mich, wenn ich was weiß. Versprochen«, war nur ihre knapp gehaltene Aussage, als sie Richtung Kaiserstraße verschwand.

Büchele betrat die nahegelegene Staatsanwaltschaft. Krüger hatte natürlich recht gehabt. Krümmbusch war nicht gewillt, Auskunft zu geben und ließ Büchele wie schon so oft abblitzen, nicht ohne die Bemerkung, dass sich zum seit Wochen ungeklärten Fall »Lieseburg«, nun mit dem neuen Fall »Lydia Schneck« noch ein weiterer ungeklärter Fall gesellte und man sich doch einmal überlegen müsse, ob es nicht an der Zeit wäre, Bücheles Ermittlerteam mit jüngeren und leistungsfähigeren Kräften zu bestücken.

Mit dem festen Vorsatz, sich vom geschniegelten Jungdynamiker Krümmbusch nicht den Feierabend verderben zu lassen, verließ Büchele die Staatsanwaltschaft und fuhr nach Hause. »Morgen ist auch noch ein Tag«, kam ihm in den Sinn, als er die Stadt Richtung Zaberfeld verließ. »Morgen reicht es auch noch, die Welt zu retten«, war sein lächelnder Gedanke, als er in die Einfahrt des Anwesens der Weinvilla Fischer einbog.

Seit seiner Versetzung vor über zwanzig Jahren wohnte er in der Pension »Weinvilla Fischer«, einem schönen Anwesen in der Umgebung von Zaberfeld zwischen dem Heuchelberg und Stromberg, wo Gisela Kreuzer, die gute Seele des Weinguts, vermutlich schon das Abendessen für ihn vorbereitet hatte. Büchele freute sich auf seinen wohlverdienten Feierabend und nur ein Gedanke schwirrte ihm durch den Kopf, als er von weitem das Anwesen erblickte: »Endlich daheim«.

In den folgenden Tagen ergaben die Ermittlungen der Heilbronner Staatsanwaltschaft und der angeschlossenen Behörden keinen neuen Sachverhalt im Fall »Oma Schneck«. Auch im Fall »Lieseburg« tat sich nichts Neues. Alle Recherchen führten ins Leere. Und das, obwohl der Unternehmer, der einen Reifenhandel betrieb, schon seit mehr als sieben Wochen spurlos verschwunden war. Stunden stumpfer Bürotätigkeit füllten den Tagesablauf der Ermittler. Büchele wippte nervös mit dem Bleistift zwischen den Fingern hin und her und gähnte. Nach alter Gewohnheit nahm er sich in solchen Leerzeiten aus dem Keller alte Akten vor. Alte ungeklärte oder nicht ganz schlüssige Fälle. Manchmal ergaben sich nach Jahren in einigen Fällen neue Ansatzpunkte. Büchele machte sich in seinem kleinen Heftchen Notizen. Wie zufällig sah er dabei auf die Uhr: 11 Uhr 52. Jetzt begann er sich ganz allmählich aus dem Stuhl zu schälen, reckte seine Glieder und begab sich entschlossen zur Kantine. Dort wollte er sich kurz mit dem Küchenmeister über einige Schlachtungsmethoden unterhalten. Büchele beschäftigte immer wieder die Frage, was einen Menschen zum Morden bewegte. Waren es niedere Beweggründe, oder angeborene Instinkte? Der Küchenmeister redete mit ihm schlussendlich kein Fachchinesisch wie Gerichtsmediziner Fröschle. Einfach, normal, verständlich. Für Büchele war es wichtig zu erfahren, wie ein Mörder dachte. Dachte er ohne Emotionen? Wie ging er vor und was trieb einen Täter zur Tat? Es gab immer eine Vorgeschichte. Man musste nur nach ihr suchen. Nur so ließen sich scheinbar nicht vorhandene Zusammenhänge erkennen. Kein Zweifel, Büchele hatte seit damals, als er als junger Anwärter dem alten Hauptkommissar Rüdiger Siegel zur Seite gestellt worden war, viel gelernt. Sein Spürsinn und sein klarer Kopf, aber auch sein Feingefühl waren ausgeprägter denn je nach über vierzig Dienstjahren.

Rückerinnerung

Zwei Wochen vorher, Rieseby in Schleswig-Holstein nahe der Küste. Abrupt riss das Klingeln des Weckers mit einem fürchterlichen »Ring ring ring« John Weirich aus dem Schlaf. Er versuchte im Dunkeln, dem schrillen Ton ein Ende zu setzen und schlug mit der Handfläche in Richtung des penetrant lauten Wecktones. Endlich geschafft. Das widerliche Geräusch fand ein jähes Ende, als John eher zufällig als absichtlich die Schlummertaste traf. Er schlug die Augen auf und sah auf die Uhr: 5 Uhr 30. Termine standen auf seinem Tagesplan, die es zu erledigen galt.

»Welcher Idiot, außer mir, muss so früh raus«, schoss es ihm durch den Kopf. Aber es hatte ja keinen Sinn, darüber groß nachzudenken, Aufstehen stand auf dem Programm. Ein voller Tag lag vor ihm. Schlaftrunken wankend bewegte er sich in der Dunkelheit aus dem Schlafzimmer in Richtung Bad, ohne seine Frau Polly, die nach dem Verstummen des Weckers wieder zu schlafen schien, zu wecken. Beim Drücken des Lichtschalters im Badezimmer kniff John die Augen zu. »Oh Mann«, dachte er noch bei sich, »muss so viel Beleuchtung sein?« Er machte seine gewohnheitsgemäße Morgentoilette. Fertig, fuhr er mit der Handfläche über sein rasiertes Gesicht.

Er blickte sich im Spiegel an, da war es wieder. Alles in ihm kam wieder hoch. Es war wie ein böser Dämon, der immer wieder von neuem versuchte, Stück für Stück von ihm Besitz zu ergreifen. Gedanken fingen an sich zu drehen. Erinnerungsfetzen, Bilder, der Schuss. Polly, seine Freunde, das Geschehene der Vergangenheit, alles versuchte, ihn einzuholen. Ihm wurde dabei so schwindelig, dass er sich, um nicht zu fallen, am Beckenrand festhalten musste. »Augen schließen und tief durchatmen«, hatte ihm der Arzt gesagt. Er schloss sie langsam. Seine Augenlider begannen erneut zu flattern. Unter ihnen hüpften und zuckten die Augäpfel wild hin und her. Es war alles wieder da.

Er öffnete erneut die Augen und betrachtete sich jetzt intensiv im Badezimmerspiegel. Immer und immer wieder stellte er sich die gleichen Fragen: War das alles? Ist jetzt das Ende gekommen oder was geht in mir vor? Minuten stand er so da und sah sich ins Gesicht. Er versuchte, in sich etwas zu erkennen, einen Hinweis, eine Eingebung. Keine einzige Regung bemerkte er in seinem Gesicht, wie versteinert stand er da.

Er strich sich an der Stelle über seine Narbe, wo die Kugel in seinen Körper eingedrungen war, als ihn wieder diese seltsame Stille umgab. Alles hat wohl irgendwie seinen Sinn, waren seine letzten Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, bevor er von Polly, die hinter ihm aufgetaucht war, mit »John, alles klar bei dir? Geht’s dir gut?« aus seiner Traumwelt gerissen wurde. »Bei mir ist alles okay, Schatz. Geh wieder ins Bett zurück und schlaf weiter. Es ist noch früh.«

Als er sich vor dem Spiegel stehend ansah, lief es ihm eiskalt über den Rücken und ihn schwindelte. Dieser Schwindel übermannte ihn seit seiner Schussverletzung immer wieder urplötzlich. Seine Knie zitterten. Instinktiv hielt er sich erneut am Waschbeckenrand fest und fasste einen Entschluss.

Die alten Gedanken sollten endgültig weichen und ein für allemal dem Neuen Platz machen, den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Sein Leben sollte wieder ganz ihm und seiner Frau gehören. Überlegungen, wie man sich am besten von Unerwünschtem trennen kann, um wieder klar sehen zu können, gingen ihm dabei durch den Kopf.

John war überrascht, dass er so dachte. Eine neue Perspektive sollte sich auftun, vielleicht ein Orts- oder Jobwechsel?

Keine Hektik und kein Stress im Job war sein sehnlichster Wunsch. Sollte er seine Tätigkeit als Kriminalbeamter an einem anderen Ort, in einem anderen Rahmen wieder aufnehmen? Jetzt, wo er aufgrund der Folgen der Schussverletzung, die er sich bei einer Geiselbefreiung während eines Banküberfalls zugezogen hatte, als Kriminalbeamter der Mordkommission in Kiel noch freigestellt war, hatte er noch etwas Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Aber er blieb unschlüssig.

Würde ein Ortswechsel, den er vorher eigentlich nie ernsthaft in Erwägung gezogen hatte, die ersehnte Veränderung bringen? Vielleicht könnte er an einem anderen Ort, irgendwo in der Provinz, eine andere Stelle finden, eine ruhige Provinzstelle, in der er keine so aufregenden und gefährlichen Ermittlungen mehr führen müsste. Mal ermitteln im Fall eines geklauten Mülleimers oder entwendeter Eier aus einem Hühnerstall? Zu sich finden war sein Ziel. Vielleicht der Sinn des Lebens.

Mit einem Seufzer und etwas Wehmut dachte er an die Zeit zurück, als er Polly Brexton, die smarte Engländerin, in Kiel kennengelernt hatte. Alles schien nach ihrer Heirat und ihrem gemeinsamen Umzug nach Rieseby perfekt zu laufen. Die Arbeit, das Land und die Menschen faszinierten beide.

Bis zu diesem schrecklichen Tag der Geiselnahme, den er verfluchte und täglich zu verdrängen versuchte. Vielleicht würde eine Veränderung wirklich helfen, sich von den schrecklichen Erinnerungen zu lösen?

Fast ein Jahr war nach den auf ihn abgegebenen Schüssen und der anschließenden Reha vergangen. Aber jetzt hielt der Alltagstrott das Zepter wieder fest in seiner Hand. Aufgrund seiner krankheitsbedingten Beurlaubung hatte er nun aber natürlich mehr Zeit für sich.

Er und Polly trafen sich öfters mit alten Freunden, Benno und Elisabeth Fischer, die ein Weingut in der Nähe unterhielten. Auch Johanna Hansen aus Hohenwestedt gehörte mit ihrer Tochter Lilly, die in John’s Dezernat gerade ihre Ausbildung als Polizeikommissar-Anwärterin abgeschlossen hatte, zum Freundeskreis.

Johanna leitete ein Altenheim, eine Stiftung mit dem Namen »Flowers-Castle-Asylum«. Die Räumlichkeiten des Altenheimes befanden sich in einem wundervollen alten Schloss mitten im Wald in der Nähe von Hohenwestedt. Hier wurden alle Alten und Vergessenen der Gesellschaft, wie Lilly es nannte, untergebracht. Johanna hatte rund um das Schloss und im Park wundervolle Blumen gepflanzt, um die Bewohner zu erfreuen.

Hin und wieder traf man sich zum Plausch und Neuigkeiten wurden ausgetauscht. Gemeinsam wurden Fragen der Politik, der Medien, der Literatur, sowie deren Auswirkungen erörtert. Spannend blieb bei diesen Diskussionen immer wieder die allgemeine Frage, ob die Brutalität des Menschen über den Intellekt siegen würde. Oder ob es den elektronischen Medien letztendlich gelingen würde, eine ernsthafte Konkurrenz für das Buch oder die Schrift zu sein.

Die Freunde und noch einige der rüstigen Senioren des Wohnheimes bildeten eine lose Gruppe ohne Regeln, die aber auch anderen offen stand. Ein bunt gemischter Haufen fand hier einen Anlaufpunkt, um sich bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee auszutauschen. Im Laufe der Jahre war die Gruppe, die sich »Gremium« nannte, zu einer festen Institution geworden und zu einer eingetragenen Stiftung gereift.

Das »Gremium« hatte John etwas Ablenkung gegeben.

Um auf andere Gedanken zu kommen, hatte er während seiner Reha auch damit angefangen, sich mit Ahnenforschung zu befassen. Die Tatsache, dass seine Ahnen aus Süddeutschland stammten, hatte schon früh den Forschergeist in ihm geweckt, und er hatte sich über diese Spurensuche mit den kulturellen Gegebenheiten sowie der Landschaft in Baden-Württemberg vertraut gemacht. Jede noch so winzige Information über seine Herkunft versuchte er zu verarbeiten. Das Leben schien für ihn dadurch eine neue Bereicherung zu erfahren. Besonders Elisabeth Fischer, die in Baden-Württemberg ein schönes Anwesen mit Weinbergen besaß, wurde für ihn eine wichtige Informationsquelle. Immer wieder spielte John mit dem Gedanken, das Land seiner Vorfahren irgendwann einmal näher kennenzulernen.

Das alte Ehepaar Fischer brachte regelmäßig zum Altennachmittag einen wundervoll gegorenen Rebensaft in das Wohnheim zu Johanna Hansen nach Hohenwestedt mit, um sich und allen Heimbewohnern ein Fläschchen gemeinsam beim Plaudern zu genehmigen. Außerdem sorgten sie dafür, dass das Heim auch mit Wein aus ihrem württembergischen Gut versorgt wurde. Es wurden mehr oder weniger ernste Gespräche geführt, Lebenserfahrungen, Tipps und Ideen weitergegeben, oder die Plauderstunden dienten nur dazu, um alte, fast vergessene Gewohnheiten und Vorlieben auszutauschen. Die gemeinsamen Treffen waren ein bemerkenswerter, erfrischender Zustand für die alten Menschen. In ihrer Gegenwart konnte John wenigstens für eine kleine Weile die schreckliche Erinnerung an seine Schussverletzung und die damit verbundenen Ängste vergessen.

Elisabeth Fischer oder Elisa, wie sie jeder nannte und ihr Ehemann Benno umsorgten sich in ihrem fortgeschrittenen hohen Alter mehr denn je. Sie pflegten, so gut es ihr gesundheitlicher Zustand zuließ, mit ihren Arbeitern einen kleinen Weinberg am Rande des Tales nahe Thaden in Schleswig-Holstein. Trotzdem vergaß Elisabeth nicht, auch die Kontakte zu ihrem Weingut nach Süddeutschland zu pflegen und stetig aufzufrischen. Regelmäßig versicherte sie sich bei einem Telefonat über das Wohlergehen ihres Anwesens nahe Heilbronn, zu dem einige Weinberge gehörten.

Ihre Verwalterin, Gisela Kreuzer, die gute Seele der Weinvilla Fischer, hielt sie all die Jahre bestens auf dem neuesten Stand. Gisela versuchte sie oft genug zu einem Umzug ins Schwabenland zu bewegen, das ja klimatisch für den Weinanbau geeigneter als Schleswig-Holstein war. Aber Benno und Elisabeth lehnten dies aus Altersgründen ab.

Hatte er dies alles geträumt? John rieb sich die Augen und sah sich verwirrt um. »Verdammt, muss wohl wieder ein Tagtraum gewesen sein«. Er sah auf den Kalender. Polly war nicht im Schlafzimmer, sie war bereits Anfang des Monats nach Angola abgereist, um dort an einer Projektarbeit für Biologen mitzuwirken.

Das Tablettenröllchen stand neben ihm. Hatte er aus Versehen zu viel Beruhigungsmittel genommen? Prüfend schüttelte er das Röllchen. Beruhigt hörte er darin noch mehrere Tabletten klappern. »Okay, ich habe keine Tabletten zu viel genommen. Zumindest denke ich dies«, versuchte er sich zu beruhigen.

Der Arzt in der Reha hatte ihn gewarnt, dass das starke Beruhigungsmittel Nebenwirkungen zeigen könnte, aber so ein Blackout hatte John noch nie erlebt. Was an seinen Eindrücken war real, was Fiktion gewesen? Er sah zur Uhr, die im Badezimmerspiegel unaufhörlich blinkte. 8 Uhr 17 zeigte sie an. Unmöglich konnte er in diesem halbbewussten Zustand fast drei Stunden im Bad verbracht haben. Oder doch? John verwarf die Frage, als das Klingeln seines Telefons im Flur ihn aus der Gedankenwelt riss und zurück in die Wirklichkeit katapultierte.