Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

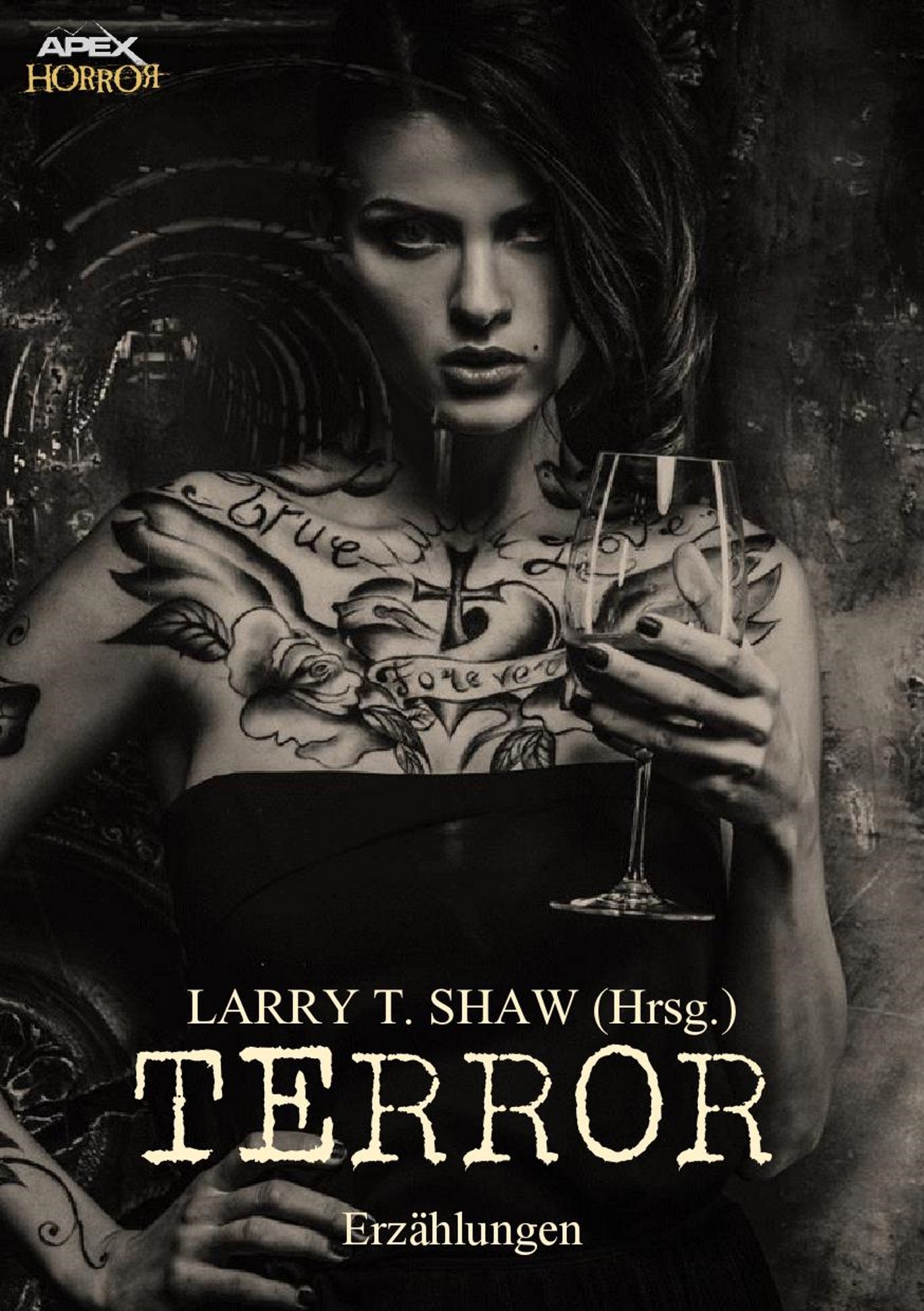

Terror. Geschichten, die Sie nur am sichersten Ort der Welt lesen sollten! Stories, die Sie in Panik versetzen! Erzählungen, die Ihre Zähne klappern lassen! Schilderungen, die Ihre Nerven der härtesten Belastungsprobe unterziehen! Zehnmal führen Sie die brillantesten Autoren in das Reich des Schreckens - Stories von Mervyn Peake, Robert Bloch, P. Schuyler-Miller, Paul W. Fairman, Bruce Elliott, Villiers de L'Isle-Adam, Robert F. Young, Richard Wilson, Ambrose Bierce und Lorenz Heller. Die Anthologie TERROR wurde zusammengestellt von Larry T. Shaw (geboren am 9. November 1924 in Schenectady, New York; gestorben am 1. April 1985 in Sherman Oaks, Los Angeles, Kalifornien), einem amerikanischen Herausgeber von SF- und Horror-Literatur. 1984 erhielt er den Hugo-Award für sein Lebenswerk als Science-Fiction-Herausgeber. Der Apex-Verlag veröffentlicht TERROR als durchgesehene Neuausgabe in seiner Reihe APEX HORROR.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARRY T. SHAW (Hrsg.)

Terror

Erzählungen

Apex Horror, Band 56

Apex-Verlag

Impressum

Copyright © by Larry T. Shaw/Authors/Apex-Verlag.

Lektorat: Dr. Birgit Rehberg.

Übersetzung: Gretl Friedmann/Christian Dörge (OT: Terror).

Cover: Christian Dörge/Apex-Graphixx/123rf.

Satz: Apex-Verlag.

Verlag: Apex-Verlag, Winthirstraße 11, 80639 München.

Verlags-Homepage: www.apex-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Vorwort

Mervyn Peake: MORGEN UM DIE GLEICHE ZEIT (Same Time, Same Place)

Robert Bloch: FANTASIE MUSS MAN HABEN (A Good Imagination)

P. Schuyler-Miller: ÜBER DEN FLUSS (Over The River)

Paul W. Fairman: DIE MENSCHENJÄGER (The Bodyhunters)

Bruce Elliott: WÖLFE WEINEN NICHT (Wolves Don't Cry)

Villiers de L'Isle-Adam: FOLTER DER HOFFNUNG (The Torture Of Hope)

Robert F. Young: WANN IST ES SOWEIT? (The Courts Of Jamshyd)

Richard Wilson: DIE KLEINE FRAU (The Little Woman)

Ambrose Bierce: EXEKUTION AUF DER OWL-CREEK-BRÜCKE

(An Occurence At Owl-Creek-Bridge)

Lorenz Heller: EIN WAHRER LECKERBISSEN (A Tasty Dish)

Das Buch

Terror.

Geschichten, die Sie nur am sichersten Ort der Welt lesen sollten!

Stories, die Sie in Panik versetzen!

Erzählungen, die Ihre Zähne klappern lassen!

Schilderungen, die Ihre Nerven der härtesten Belastungsprobe unterziehen!

Zehnmal führen Sie die brillantesten Autoren in das Reich des Schreckens - Stories von Mervyn Peake, Robert Bloch, P. Schuyler-Miller, Paul W. Fairman, Bruce Elliott, Villiers de L'Isle-Adam, Robert F. Young, Richard Wilson, Ambrose Bierce und Lorenz Heller.

Die Anthologie Terror wurde zusammengestellt von Larry T. Shaw (geboren am 9. November 1924 in Schenectady, New York; gestorben am 1. April 1985 in Sherman Oaks, Los Angeles, Kalifornien), einem amerikanischen Herausgeber von SF- und Horror-Literatur. 1984 erhielt er den Hugo-Award für sein Lebenswerk als Science-Fiction-Herausgeber.

Der Apex-Verlag veröffentlicht Terror als durchgesehene Neuausgabe in seiner Reihe APEX HORROR.

Vorwort

Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich ein Gespenst gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich muss damals acht oder neun Jahre alt gewesen sein. In diesem Alter ist man bekanntlich empfänglich für Spukgestalten. Es geschah in der Mansarde meines Elternhauses. Nach einer Weile sah ich ein, dass mein Gespenst nur ein Vorhang war, der sich im Wind vor dem Fenster bauschte; aber mehrere Minuten lang war ich starr vor Schreck gewesen.

Ein anderes Mal erschrak ich fürchterlich, als das Hinterrad meines alten Studebakers platzte und ich die Herrschaft über den Wagen verlor. Damals war ich dem Gefühl am nächsten, plötzlich mein ganzes Leben vor mir abrollen zu sehen. Zumindest dachte ich ganz deutlich: Jetzt ist es soweit! Zum Glück war der Verkehr auf dem Merritt Parkway überhaupt nicht mit jenen Autoschlangen zu vergleichen, die man heutzutage überall antrifft. Es war erst kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, und es gab noch nicht viele Autos. Nur dadurch blieb mir der Frontalzusammenstoß erspart, mit dem ich mich bereits abgefunden hatte, und ich prallte mit dem Heck gegen eine Böschung. Ja, Freunde, damals stand ich Todesängste aus.

Einmal hörte ich auch in einem völlig leeren Zimmer eine Stimme. Dafür habe ich einen Ohrenzeugen, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten. Er ist der korrekteste Mensch, den man sich nur denken kann. Auch er hat diese Stimme gehört, und ich habe für diesen Zwischenfall keine Erklärung. Ein andermal hatte ich ganz deutlich den Eindruck, aus meinem eigenen Körper getreten zu sein. Das Gefühl setzte in jenen kritischen Sekunden ein, als das Taxi, in dem ich mich befand, bei voller Fahrt ein Rad verlor. Merkwürdig, nicht wahr? Vor nicht allzu langer Zeit sah ich eine fliegende Untertasse. Dafür habe ich drei Augenzeugen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es sich dabei um ein militärisches Versuchsobjekt handelte, über das sich die Regierung aus Sicherheitsgründen ausschweigt. Keines dieser drei Abenteuer schreckte mich. Ich fand sie bloß spannend.

Ich glaube nicht an Gespenster, deshalb weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich heute Nacht einem begegnen sollte. Ich fahre sehr viel mit dem Auto und finde den heutigen Verkehr ganz allgemein ziemlich zum Fürchten, aber ich bemühe mich eben, Situationen zu vermeiden, bei denen man wirklich Blut schwitzt. Und bestimmt würde ich genauso zittern wie alle anderen, wenn in meiner Nachbarschaft plötzlich ein Verrückter umginge, der wild durch die Gegend ballert.

Aber wie sehen die Schrecken aus, bei denen mir wirklich die Luft wegbleibt? Welche Ereignisse oder Situationen finde ich so haarsträubend, dass ich sie erst gar nicht an die Oberfläche meines Bewusstseins gelangen lasse?

Selbst wenn ich es wüsste, würde ich bestimmt nicht vor allen Leuten darüber sprechen. Das ginge denn doch zu weit.

Also schön, weil Sie es sind... ich habe Angst hinzufallen. Ich meine damit keinen Sturz aus großer Höhe. Selbst wenn ich auf dem Balkon eines Wolkenkratzers stehe, fürchte ich mich deshalb noch lange nicht. Nein, mir geht es um ausgetretene Treppen, Glatteis oder Geröll, auf denen ich keinen Halt finde. In diesen Fällen zittere ich immer davor, auszurutschen und mich zu verletzen. Von einer Zwangsvorstellung kann man in diesem Zusammenhang beileibe nicht sprechen, aber diese eher übertriebene Unsicherheit ist eindeutig vorhanden und nicht aus meinem Wesen Wegzudenken.

Natürlich habe ich auch noch andere, recht persönliche Ängste, genau wie Sie. Es sei denn, Sie sind wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Und genau wie ich haben Sie Schwächen, über die Sie ohne weiteres sprechen, und andere, derer Sie sich vielleicht schämen.

Psychologen behaupten, dass die Angst zu den Urinstinkten des Menschen zählt. Sie ist uns angeboren. Das zeigt, dass sie eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Und nachdem es zu den obersten Pflichten eines guten Schriftstellers gehört, die Beweggründe der Menschen zu erkennen und in Worte zu kleiden, sollte sich jeder gute Dichter bemühen, diese uns allen innewohnende Urangst herauszuschälen und auf möglichst schmackhafte Weise zu Papier zu bringen.

Genau das ist meiner Meinung nach den Schriftstellern gelungen, die in diesem Band vertreten sind. Ob Sie bei den einzelnen Erzählungen das Gruseln lernen oder nicht, ist Ihre Sache. Immerhin handelt es sich nur um gedruckte Worte, die Sie auch in einem überfüllten Lokal lesen können. Außerdem sind Sie vorgewarnt, und das ist ungefähr so, als ob Ihnen ein Zauberer schon im Voraus sagt, welche Kunststücke er Ihnen nun zeigen will. Wenn Ihnen jemand sagt, dass er eine Überraschung für Sie hat, dann ist zwangsläufig schon die halbe Wirkung verpufft.

Trotzdem liegt hier eine kleine Auslese von Erzählungen vor, die ich allesamt zum Fürchten finde. Lesenswert ist jede einzelne, selbst wenn Ihnen dabei die Zähne nicht klappern sollten. Aber jetzt mache ich Schluss, sonst verrate ich am Ende noch zu viel...

Larry T. Shaw

Mervyn Peake: MORGEN UM DIE GLEICHE ZEIT

(Same Time, Same Place)

An jenem Abend konnte ich Vater nicht ausstehen. Er roch nach Kohl. Seine Hose war voll Zigarettenasche. Sein ungepflegter Schnurrbart war noch unappetitlicher und nikotinvergilbter als gewöhnlich, und er nahm mich überhaupt nicht zur Kenntnis. Er hockte einfach in seinem hässlichen Lehnstuhl und brütete mit halb geschlossenen Augen über Gott weiß was nach. Ich hasste ihn. Ich hasste seinen Schnurrbart. Ich hasste selbst den Rauch, der aus seinem Mund quoll und über seinem Kopf in der dumpfen Luft hängen blieb.

Dann trat meine Mutter ein und fragte mich, ob ich ihre Brille gesehen hätte, und da hasste ich auch sie. Ich hasste ihr geschmackloses, aufgeputztes Kleid. Und noch etwas fand ich unausstehlich, was ich bisher nie bemerkt hatte: die Art, wie ihre Absätze an den Außenrändern abgetreten waren. Nicht stark zwar, aber doch genug, dass ich es sah. Sie machten einen schlampigen und ungemein menschlichen Eindruck auf mich. Ich hasste sie, weil sie menschliche Schwächen hatte. Genau wie Vater.

Sie begann wegen ihrer Brille und meinen durchgescheuerten Rockärmeln an mir herumzunörgeln, bis ich plötzlich mein Buch hinknallte. Ich ertrug das Zimmer nicht länger. Es erstickte mich. Schlagartig begriff ich, dass ich fort musste. Seit nahezu dreiundzwanzig Jahren lebte ich jetzt mit diesen beiden Menschen. War das ein Leben für einen jungen Mann? Dass er jahraus, jahrein jeden Abend zusieht, wie der Rauch aus dem Mund seines Vaters aufsteigt und den schütteren alten Schnurrbart beschmutzt? Dass er die abgetretenen Absätze seiner Mutter anstarrt oder die dunkelbraunen Möbel und die alten Flecken im schokoladebraunen Teppich? Ich wollte fort und das freudlose Kleinbürgertum dieser Wohnung abstreifen. Ich verzichtete auf meine Erbrechte. Was geht mich Vaters Laden an, den ich nach seinem Tod übernehmen soll? Hol ihn der Teufel!

Ich schlich zur Tür, aber auf der dritten Stufe verfing sich mein Fuß in einer Falte des schokoladebraunen Teppichs. Haltsuchend streckte ich die Hand aus und warf dabei eine rosa Vase zu Boden.

Hilfloser Zorn überfiel mich, und ich kam mir vor wie ein kleiner Junge. Ich sah, wie sich der Mund meiner Mutter öffnete. Er erinnerte mich an die Haustür und die wiederum erinnerte mich an meinen Wunsch zu flüchten. Wohin?

Ich wartete nicht ab, bis mir die Antwort auf diese Frage einfiel. Ohne recht zu wissen, was ich tat, stürmte ich aus dem Haus.

Die auf gestaute Langweile der letzten dreiundzwanzig Jahre schob mich fast ohne mein Zutun durch die Gartenpforte ins Freie.

Die Straße schimmerte schwarz im Regen. Ein Bus kam angefahren, und ich stieg ein. Hinter den Fensterscheiben flatterten hundert Gesichter vorbei, als würde jemand die Seiten eines dunklen Buches umblättern. Und ich saß da, mit einer Six-Penny-Münze in der Hand. Was tat ich eigentlich? Wohin fuhr ich?

Zum Mittelpunkt der Welt, sagte ich mir. Zum Piccadilly Circus, wo die wildesten Abenteuer beginnen konnten. Danach sehnte ich mich und hatte doch schon jetzt Angst davor. Ich wollte eine wunderschöne Frau finden. Unauffällig winkelte ich meinen Arm ab und betastete meinen Bizeps. Viel gab es da nicht zu betasten. »Verdammt«, dachte ich, »wie scheußlich ist doch alles.«

Angestrengt spähte ich aus dem Fenster. Vor mir lag der Circus. Seine Lampen blitzten mich herausfordernd an, und ich kletterte aus dem Bus. Nun war ich im Dschungel und völlig verlassen. Raubtiere umschlichen mich drohend. Wolfsrudel drängelten und schoben mich weiter. Wohin? Wie gut wäre es jetzt, eine freundlich beleuchtete Wohnung zu wissen; eine Tür zu kennen, die sich auf ein geheimes Klopfzeichen öffnete - dreimal kurz, einmal lang. Dahinter würde ein aschblondes Mädchen mit einer Tasse Tee auf mich warten; oder noch besser vielleicht, eine verehrungswürdige, noble, alte Dame, deren Absätze an den Außenkanten nicht abgetreten waren.

Aber ich kannte weder ein verführerisches Mädchen noch eine verständnisvolle alte Dame. Ich kannte bloß das Corner-House- Restaurant.

Dorthin ging ich. Es war weniger überfüllt als gewöhnlich. Ich musste mich nur kurz anstellen, ehe man mich in den berühmten Speisesaal im ersten Stockwerk einließ. Oh, dieser Prunk aus Marmor und Gold! Lautlos huschten die Kellner hin und her. In der Ferne spielte die Kapelle. Das war etwas anderes als vor einer Stunde, als ich noch den Schnurrbart meines Vaters anstarrte.

Ich fand nicht sofort einen freien Tisch. Dann aber erhob sich in der dritten Tischreihe ein alter Herr. Die Dame ihm gegenüber rührte sich nicht von ihrem Platz. Wäre auch sie gegangen, hätte ich jetzt keine Geschichte niederzuschreiben. Arglos nahm ich auf dem frei gewordenen Stuhl Platz, griff nach der Speisekarte, hob den Kopf und blickte in die nachtdunklen Seen ihrer Augen.

Meine ausgestreckte Hand stockte. Ich war von diesem herrlichen Kopf vor mir wie gebannt. Er war groß und blass und unbeschreiblich stolz. Was ich heute einen gierigen Zug nennen würde, erschien mir damals als Inbegriff von Selbstsicherheit und majestätischer Schönheit.

War das Liebe auf den ersten Blick? Warum hätte sonst mein Herz wie verrückt gehämmert? Warum hätte meine Hand über der Speisekarte gezittert? Warum war mein Mund wie ausgetrocknet?

Worte waren völlig unmöglich. Mir war klar, dass sie genau wusste, was in meiner Brust und meinem Kopf vor sich ging. Ihr Blick verströmte so viel Liebe, dass ich fast den Verstand verlor. Sie ergriff meine Hand und drückte sie auf die Tischplatte, wo sie wie ein lebloses Ding auf einem Teller liegen blieb. Dann reichte sie mir die Speisekarte. Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen.

Was ich bestellte und was mir der Kellner brachte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich nicht imstande war, etwas zu essen. Eine volle Stunde saßen wir dort. Wir sprachen mit unseren Blicken, mit dem Puls und unseren erregten Atemzügen und, gegen Ende dieses ersten Zusammentreffens, mit den Fingerspitzen, die einander im Schatten der Teekanne berührten.

Endlich wurden wir aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Ich stand auf und sprach zum ersten Mal. »Morgen?«, flüsterte ich. Langsam nickte sie mit ihrem prachtvollen Kopf. »Hier? Um die gleiche Zeit?« Wieder nickte sie.

Ich wartete, bis sie aufstand. Sie aber verabschiedete mich mit einer freundlichen, aber bestimmten Handbewegung.

Das erschien mir merkwürdig, aber ich wusste, dass ich gehen musste. An der Tür drehte ich mich nochmals um. Reglos und sehr aufrecht saß sie auf ihrem Platz. Ich gelangte über die Treppe zur Straße und wandte mich zur Shaftesbury Avenue. Mein Kopf drehte sich, meine Beine waren schwach und zittrig, und mein Herz brannte lichterloh.

Mechanisch trat ich den Heimweg an, zurück zum schokoladebraunen Teppich, zu meinem Vater in dem hässlichen Lehnstuhl und meiner Mutter mit den abgetretenen Absätzen.

Als ich endlich den Schlüssel ins Schloss steckte, war es beinahe Mitternacht. Meine Mutter hatte geweint. Mein Vater war wütend. Es gab Worte, Drohungen und Vorstellungen von allen Seiten. Endlich ging ich zu Bett.

Der nächste Tag erschien mir endlos. Bald nach dem Tee bestieg ich den Bus. Es war zwar bereits dunkel, aber trotzdem traf ich viel zu früh am Circus ein.

Unruhig wanderte ich auf und ab, zog mir vor den Auslagenscheiben die Krawatte zurecht und feilte meine Nägel zum hundertsten Male.

Schließlich saß ich zum fünftenmal traumverloren auf dem Leicester Square. Ich sah auf meine Uhr und bemerkte, dass es bereits drei Minuten über die vereinbarte Zeit geworden war.

Keuchend vor Aufregung lief ich ins Restaurant. Meine Angst war unbegründet gewesen. Hoheitsvoll, wie der Inbegriff des ewig Weiblichen, saß sie an unserem Tisch in der ersten Etage. Bei meinem Anblick entspannte sich ihr großes, blasses Gesicht, und sie sah mich mit solch unverhüllter Freude an, dass ich beinahe gejauchzt hätte.

Ich will nicht von der wunderbaren Innigkeit jenes Abends sprechen. Es genügt zu sagen, dass wir erkannten, unsere Geschicke seien unlösbar mitsammen verbunden.

Es wurde Zeit aufzubrechen. Zu meiner Überraschung wiederholte sich der gleiche Vorgang wie beim ersten Mal. Das war mir unerklärlich. Wieder blieb sie allein am Tisch neben der Marmorsäule sitzen. Wieder trat ich allein in die Nacht hinaus. Ich hatte noch die berauschenden Worte auf den Lippen: »Morgen... morgen... um die gleiche Zeit.«

Die Gewissheit, dass ich sie und sie mich liebte, stieg mir zu Kopf. In jener Nacht schlief ich kaum, und am nächsten Tag ging ich mir und meinen Eltern auf die Nerven.

Ehe ich abends zu unserem dritten Rendezvous aus dem Haus ging, schlich ich mich ins Schlafzimmer meiner Mutter und wählte aus den wenigen Habseligkeiten in ihrem Schmuckkästchen einen Ring aus. Gott weiß, dass er nicht würdig war, am Finger meiner Angebeteten zu stecken, aber er sollte ein Zeichen unserer Liebe sein.

Auch diesmal wartete sie bereits auf mich, obwohl ich volle fünfzehn Minuten vor der vereinbarten Zeit erschien. Sooft wir beisammen waren, hatten wir das Gefühl, hinter einem Schleier der Liebe allein zu sein. Wir hörten nichts außer unseren Stimmen, sahen nichts als die Augen des anderen.

Sie steckte den Ring sofort an den Finger und drückte zärtlich meine Hand. Ihre Kraft war erstaunlich. Ich zitterte am ganzen Körper. Unter dem Tisch versuchte ich, meinen Fuß an ihren zu drücken. Ich konnte ihn nirgends finden.

Wieder kam der gefürchtete Augenblick heran und ich ließ sie aufrecht sitzend zurück. Ihr liebevolles, inniges Abschiedslächeln blieb mir wie ein phantastischer Sonnenaufgang im Gedächtnis haften.

Acht Tage lang trafen und verabschiedeten wir uns auf diese Weise. Mit jedem Beisammensein wuchs unsere Gewissheit, dass wir schleunigst heiraten mussten, solange uns der Zauber gefangen hielt.

Am achten Abend war alles entschieden. Sie wusste, dass ich die Hochzeit geheim halten musste, weil meine Eltern dieser überstürzten Heirat niemals zustimmen würden. Das verstand sie. Sie allerdings wollte ein paar Freunde einladen.

»Ich habe ein paar Kollegen«, sagte sie. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber da sie mir gleich darauf erklärte, wo wir uns am nächsten Nachmittag treffen sollten, vergaß ich ihre Bemerkung wieder.

In der ersten Etage eines bestimmten Gebäudes am Cambridge Circus sei ein Standesamt, sagte sie. Dorthin sollte ich um vier Uhr kommen. Alle Formalitäten würde sie erledigen.

»Ach, mein Herz«, hatte sie gesagt und dabei langsam den großen Kopf geschüttelt, »wie soll ich es bis dahin aushalten?« Und dann schickte sie mich mit ihrem bezauberndsten Lächeln fort.

Zum achten Mal ließ ich sie an unserem Tisch zurück. Ich wusste, dass jede Frau ihr kleines Geheimnis hat, das man ihr nicht entreißen darf, also schluckte ich die Frage, die ich ihr so gern gestellt hätte: Warum musste ich sie jedes Mal allein lassen, und weshalb war sie immer schon vor mir da?

Am nächsten Tag durchstöberte ich den Toilettentisch meines Vaters und fand einen goldenen Ring. Kurz nach drei, nachdem ich mein Haar gebürstet hatte, dass es wie Seehundfell glänzte, schlich ich aus dem Haus. In meinem Knopfloch steckte eine Blume, und ich trug einen Koffer mit meinen Habseligkeiten bei mir. Es war ein strahlender, windstiller Tag.

Der Bus fuhr viel zu langsam für meinen Geschmack. Endlich bogen wir in den Cambridge Circus ein. Da ich eine genaue Beschreibung des Standesamtes erhalten hatte, erkannte ich das Haus sofort. Unmittelbar davor musste der Bus wegen des dichten Verkehrs anhalten, und ich hätte bequem aussteigen können.

Ich saß auf dem Dach des Busses, bückte mich nach meinem Koffer und warf dabei einen Blick zu den Fenstern im ersten Stockwerk.

Deutlich sah ich das Innere eines Raumes, der direkt in meiner Augenhöhe lag. Keine vier Meter trennten mich davon. Ich weiß noch, dass der Bus wie verrückt hupte, weil er rettungslos im Verkehr eingekeilt war. Ich hörte das Hupen wie im Traum, denn ich war in einer anderen Welt versunken.

Meine Finger umklammerten den Koffergriff. Durch meine aufgerissenen Augen strömte ein Bild in mein Gehirn. Das Bild des Raumes im ersten Stock.

Ich wusste sofort, dass es sich um den Raum handelte, in dem ich erwartet wurde. Woher ich das wusste, kann ich nicht sagen, denn zuerst hatte ich sie noch gar nicht gesehen.

Auf der rechten Seite der Bühne (ich hatte nämlich das Gefühl, in einem Theater zu sein) stand ein blumenbeladener Tisch. Dahinter saß ein kleiner Standesbeamter in gestreiftem Anzug. Außer ihm befanden sich noch vier andere Leute im Raum. Drei davon gingen auf und ab. Die vierte, eine riesige Dame mit Bart, saß auf einem Stuhl beim Fenster. Einer der Männer neigte sich vor, um ihr etwas zu sagen. Er hatte einen unwahrscheinlich langen Hals. Sein steifer Kragen war so lang wie ein Spazierstock. Der kleine, knochige Schädel saß wie ein Vogelkopf obenauf. Der zweite Mann war völlig kahl. Gesicht und Schädel waren mit blauen Tätowierungen überzogen. Er hatte Goldzähne, die wie Feuer aus seinem Mund blitzten. Der dritte und letzte schließlich war ein gut gekleideter junger Mann, der einen durchaus normalen Eindruck machte, bis er einen Moment näher ans Fenster kam. Da sah ich, dass aus seinem linken Ärmel anstelle der Hand ein Bocksfuß ragte.

Und dann ging alles ganz schnell. Die Tür schien sich geöffnet zu haben, weil sich alle Köpfe in die gleiche Richtung drehten. Im nächsten Augenblick hüpfte ein Etwas in Weiß durch den Raum. Wie ein Hund.

Aber es war kein Hund. Es lief aufrecht. Zuerst dachte ich an eine mechanische Puppe, weil sie so knapp vom Boden entfernt war. Das Gesicht konnte ich nicht sehen, aber ich staunte über die lange Seidenschleppe, die das Wesen auf dem Teppich nachschleifte.

Beim blumengeschmückten Tisch hielt es an. Es gab Begrüßungslächeln und Verbeugungen. Dann stellte der Mann mit dem längsten Hals der Welt einen hohen Hocker vor den Tisch. Mit Hilfe des jungen bocksfüßigen Mannes hob er das weiße Ding hoch, dass es auf dem Hocker zu stehen kam. Das lange Seidenkleid wurde sorgfältig über dem Hocker drapiert, dass es auf allen Seiten den Boden berührte. Nun sah es aus, als stünde eine große, elegante Frau vor dem Tisch.

Und immer noch hatte ich das Gesicht nicht erblickt, obwohl ich wusste, wie es aussehen würde. Mir wurde todübel. Ich sank auf meinen Sitzplatz und verbarg mein Gesicht in den Händen.

Wann sich der Bus wieder in Bewegung setzte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich immer weiter und weiter fuhr, bis ich endlich die Endstation erreicht hatte. Mir blieb nichts übrig, als mit dem nächsten Bus wieder umzukehren. Inzwischen war mein Schreck einer merkwürdigen Erleichterung gewichen. Dass dieser Bus mich an die Schwelle meines Geburtshauses brachte, erfüllte mich mit seligem Heimweh. Noch stärker allerdings war meine Angst. Ich betete, dass der Bus nicht wieder am Cambridge Circus aufgehalten würde.

Diesmal hatte ich meinen Platz zu ebener Erde gewählt, weil ich kein Verlangen verspürte, in Augenhöhe mit einem Menschen zu sein, den ich verlassen hatte. Zwar fühlte ich mich ihr gegenüber nicht schuldig, aber trotzdem hatte ich sie verlassen.

Endlich näherte sich der Bus dem Circus, und ich spähte in die Dämmerung. Direkt vor dem Standesamt brannte eine Straßenlampe. Ich sah sofort, dass es im Büro finster war. Als der Bus vorbeirollte, wanderte mein Blick zu einer Gruppe unter der Bogenlampe. Eiseskälte kroch mir ins Herz.

Fünf Gestalten, die entschlossen schienen, Rache zu üben, standen dort. Ich sah sie nur sekundenlang, aber nie werde ich diese Köpfe vergessen, die grell von der Lampe beschienen wurden. Da war der Mann mit dem irrsinnig langen Hals und dem Vogelkopf, in dem die Augen wie Glassplitter glänzten. Rechts von ihm stand der kleine Kahlköpfige. Er streckte den tätowierten Schädel vor, und das Licht spielte auf den blauen Zeichnungen. Links neben dem Langhalsigen stand der Jüngling. Seine Haltung war entspannt, aber seine entsetzliche Grimasse treibt mir noch heute den Schweiß auf die Stirn. Seine Hände steckten in den Taschen, aber durch den Stoff hindurch sah ich den Umriss des Bocksfußes. Ein Stück vor ihnen stand drohend die vierschrötige Frau mit dem Bart. Und in ihrem Schatten sah ich im letzten Sekundenbruchteil, als der Bus langsam vorbeifuhr, einen großen, bleichen Kopf knapp über dem Pflaster.