7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

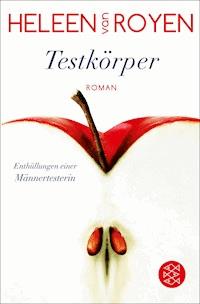

»Denken Sie jetzt nicht an Sex.« Zu Diensten: Victoria, 27, Männertesterin, ehrgeizig, sexy, erfolgreich. Sie liefert saftiges Beweismaterial an eine internationale Elite-Klientel. Aber damit fängt ihre ganz private Mission erst an – denn wer fremdgeht, muss bestraft werden ... Der No.1-Bestseller der niederländischen Star-Autorin über eine junge Männertesterin, die ihren ganz eigenen Plan von Sex und Liebe hat. »Direkt, unverblümt und mit unerwarteten Wendungen: Das gefällt uns!« Für Sie »So sexy wie intelligent: das Beste, was Holland in Buchform zu bieten hat.« Linda de Mol »Heleen van Royen: die Königin der erotischen Ironie.« De Telegraaf

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Heleen van Royen

Testkörper

Enthüllungen einer Männertesterin

Aus dem Niederländischen von Kristina Kreuzer

Fischer e-books

Für Olivia.

Meine Tochter, meine Freude, mein Stolz, meine Achillesferse.

Tausend Bücher reichen nicht, um zu sagen, wie sehr ich Dich liebe.

Never trust a stranger-friend;

No one knows how it will end.

As you’re pretty, so be wise;

Wolves may lurk in every guise.

Charles Perrault, Rotkäppchen

Erstes Gebot

Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.

Isaac Asimov

Eins

Amsterdam, Donnerstag, 2. Oktober 2008

»Ich bin dem Mann, der meinen Vater liquidiert hat, noch immer dankbar.«

»Dankbar?«, wiederholt der Vorsitzende Richter. Er sieht aus, wie man sich einen Richter vorstellt: graue Haare, wache Augen unter buschigen Augenbrauen und ein rechtschaffener Gesichtsausdruck.

»Ja, er hat mich einiges gelehrt. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin.«

»Ich denke, Sie würden heute doch wohl lieber woanders sein.« Er deutet auf meinen Platz: die Anklagebank des Amsterdamer Gerichts. Vor Gericht stehen bedeutet eigentlich vor Gericht sitzen, habe ich festgestellt.

Der Saal quillt über vor lauter Schaulustigen, so viele hätte ich nicht erwartet. Auch die Pressetribüne ist bis auf den letzten Platz besetzt. Eifrige Journalisten hören andächtig zu und schreiben jedes Wort auf, das ich sage. Als ich vor einer Dreiviertelstunde hereingeführt wurde, ging ein Raunen durch den Saal: Guck, da ist sie, das ist sie, das muss sie sein. Oma Donna sitzt in der ersten Reihe. Sie sieht aus, als würde sie einem Staatsbegräbnis beiwohnen. Sie trägt ein schwarzes Kostüm und einen Hut von der Größe eines Wagenrads mit einem Schleier, der ihr vor den Augen hängt. In der Reihe dahinter sitzt eine platinblonde Frau mit einem sonnenbankgebräunten Gesicht, das mir bekannt vorkommt. Meine Mutter ist nicht da, dabei hatte ich noch so gehofft, dass sie kommen würde. Kurz vor meiner Festnahme hatte ich sie nur einmal kurz gesprochen, sie heulte nur am Telefon und konnte so gut wie kein normales Wort herausbringen.

»Natürlich wäre ich heute lieber woanders«, erkläre ich dem Richter. »Aber was der Mörder meines Vaters mich gelehrt hat, ist, dass eine Schusswaffe verlässlicher ist als dein bester Freund. Und dass man über das Leben eines anderen Menschen richten kann, ohne dafür bestraft zu werden. Es gibt so viele Dinge, für die man nicht bestraft wird, davon machen Sie sich keine Vorstellung.«

Meine Anwältin rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Wahrscheinlich hat sie Angst vor dem, was ich sagen werde. Ich habe keine Angst, ich weiß sehr genau, was ich tue.

»Bei allem Respekt, Herr Richter, aber Sie sehen natürlich nur die Menschen, bei denen es schiefgeht, diejenigen, die gefasst werden. Wenn ihre Schuld unzweifelhaft bewiesen werden kann und keine Formfehler gemacht werden, werden sie bestraft. Eigentlich ist das ein ganz gutes System, aber es ist alles andere als vollkommen. Es gibt genügend Kriminelle, die nicht gefasst werden. Außerdem kann man für alle möglichen Arten von moralischem Fehlverhalten nicht verfolgt werden.«

Meine Anwältin legt mir ihre linke Hand auf den Arm, ein Versuch, mich zum Schweigen zu bringen. Ich ignoriere sie.

»Was genau verstehen Sie unter moralischem Fehlverhalten, Frau Kramer?«

»Ich bin froh, dass Sie mir diese Frage stellen. Es gibt so viele Menschen, die lügen und betrügen, die anderen Menschen wehtun, sich an ihnen bereichern und sie kaputtmachen. Soll ich vielleicht ein paar Beispiele nennen?«

Der Richter scheint einen kurzen Moment zu zögern, ich lege auf der Stelle los.

»Ein Sohn, der seine alte Mutter nicht mehr besucht. Ein Mann, der seiner Ex das Leben schwermacht. Eine Frau, die so tut, als könne sie mit den verstorbenen Liebsten von anderen Leuten Kontakt aufnehmen. Ein Prinz, der zwei uneheliche Töchter zeugt. Fabrikbesitzer, die behaupten, ihre Diätpillen würden Fett absorbieren und ihre Cremes Falten verschwinden lassen. Oder ihre Shampoos gäben dem Haar Volumen. Jeder Einzelne bleibt ungestraft. Darf ich Sie an das Gerichtsurteil vom 20. Februar 2007 erinnern?«

Meine Anwältin erhebt sich. »Ich glaube, wir schweifen etwas ab, Herr Vorsitzender.« Sie beugt sich zu mir herüber und fährt leise fort: »Das lenkt nur ab. Konzentrieren Sie sich auf Ihren eigenen Fall.«

Aber ich komme gerade erst richtig in Fahrt. Der Vorsitzende sieht aus, als würde er merken, worauf ich hinauswill. Als würde er verstehen, dass das Strafgesetzbuch nicht immer eine ganz klare Antwort auf die Dinge hat, auf die es im Leben wirklich ankommt. Die übrigen Richter der Strafkammer starren etwas abwesend vor sich hin. Haben sie vielleicht vergessen, worum es in diesem Fall überhaupt geht? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.

»Das Gericht sprach am 20. Februar 2007 einen Angeklagten frei, der seinen Partner mit HIV infiziert hatte«, erkläre ich. »Der Verdächtige hatte nicht erzählt, dass er den Virus in sich trug, schlimmer noch: Er hatte dreist gelogen, als sein Partner ihn danach fragte. Daraufhin hatte er dann viele Male ungeschützten Sex mit ihm und hat ihn infiziert. Er war wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung angeklagt, aber wurde in allen Punkten freigesprochen. Nach Aussage des Gerichts war die Ansteckungsgefahr nicht wirklich groß genug, als dass es als böse Absicht bezeichnet werden konnte. Das meine ich damit, Herr Richter.«

Der Richter streicht sich nachdenklich übers Kinn. »Lassen Sie uns noch einmal zum Anfang zurückkehren, zur Ermordung Ihres Vaters. Sie waren vierzehn, und es muss eine traumatische Erfahrung für Sie gewesen sein. Ihrer Anwältin zufolge hat es Ihren Blick auf die Welt grundlegend verändert.«

Mit einem Mal ist der Richter auf einer vollkommen anderen Spur als ich. Er sucht nach einer Erklärung für mein Verhalten. Nach Mitleid, Reue, nach dem zweifellos beruhigenden Gedanken, dass meine Jugend der Grund für mein Verhalten war.

»Meine Anwältin und ich sind da anderer Meinung …«

Kaum habe ich die Worte ausgesprochen, lässt sie sich seufzend auf ihren Stuhl zurückfallen und erhebt die Arme zum Himmel.

»… wie ich bereits sagte, ich bin dem Täter dankbar. Das mag aus meinem Mund vielleicht merkwürdig klingen, aber auf eine bestimmte Weise ist er ein Vorbild für mich. Manche Menschen verdienen Strafe. Und wenn die Gesellschaft sie nicht auferlegt, wer denn wohl sonst?«

Der Staatsanwalt räuspert sich und sieht den Richter fragend an. Dieser erteilt ihm die Zustimmung, mir etwas darzulegen.

»Frau Kramer, verstehen wir Sie richtig? Sie meinen damit, dass Ihr Vater es verdient hatte, liquidiert zu werden?«

»Aus Sicht des Auftraggebers ganz offensichtlich schon«, sage ich achselzuckend. »Für meine Mutter und mich war das natürlich nicht so toll, aber ich darf doch wohl hoffen, dass jemand einen verdammt guten Grund gehabt hat, ihn umzulegen.«

»Und Sie? Heute stehen Sie hier. Haben Sie Ihre Tat mit Absicht begangen?«

»Natürlich nicht«, unterbricht ihn meine Anwältin mit geröteten Wangen, »meine Mandantin weiß nicht, was sie da sagt. Sie ist etwas überwältigt von der ganzen Aufmerksamkeit, der ihrem Fall entgegengebracht wird. Im Augenblick kann sie die Folgen nicht einschätzen. Vor allem die juristischen Folgen.« Sie sieht mich an, als sie das Wort »juristisch« sagt.

»Ich habe die Frage an Ihre Mandantin gerichtet, nicht an Sie. Sind Sie der Meinung, dass ihr Opfer es verdient hat, Frau Kramer?«

Nachdem ich meine Antwort sorgfältig formuliert habe, geht eine Woge der Empörung durch den Saal.

Zwei

Sevilla, Mittwoch, 30. April 2008

Ich verstehe, warum sie sich in ihn verliebt hat. Er sitzt auf dem Podium im überdachten Innenhof eines Kulturzentrums im historischen Kern von Sevilla, umgeben von einem Publikum, das größtenteils aus Frauen besteht. Er trägt sein halblanges, dunkles Haar zurückgekämmt, und als er den Kopf schüttelt, fallen ihm einzelne Strähnen in die Stirn. Erst bemerkt er es gar nicht, so konzentriert ist er, dann streicht er die widerspenstigen Locken mit gespreizten Fingern zurück. Er trägt ein verschlissenes schwarzes T-Shirt und einfache Jeans. Durch seine Bartstoppeln schimmert olivfarbene Haut. Er sieht seine Zuhörer nicht an, sondern steht mit geschlossenen Augen da, den Blick scheinbar auf das hölzerne Podest gerichtet. Sein Gesicht ist verzogen, als hätte er Schmerzen. Die Worte seiner zukünftigen Ehefrau spuken mir durch den Kopf: Salvador ist ein Künstler. Nur außergewöhnliche Frauen ziehen ihn an. Das wird ein interessanter Abend.

Die Lampen an den mit süß duftendem Jasmin bewachsenen Natursteinwänden sind inzwischen überall aus, nur sein Platz ist von einem einfachen kleinen Strahler erleuchtet. Neben ihm steht ein leerer Stuhl. Er hat angefangen zu klatschen. Erst leise, dann immer lauter. Mit dumpfen, langsamen Schlägen gibt er einen Rhythmus vor. Sein Oberkörper bewegt sich mit, sein rechter Fuß tippt auf den Boden, als würde er ein unsichtbares Pedal treten. Er hat keine Gitarre und kein Mikrophon. Es kommt alles nur aus ihm selbst heraus. Das Publikum hält den Atem an. Dann erhebt er seine Stimme.

Genau genommen ist es kein Gesang. Es ist eher ein Wehklagen, ein Klagegeschrei, es sind die Laute einer zerrissenen Seele, das Heulen eines Wolfes im Wald bei Vollmond. Ich hatte schon immer was gegen Gefühle, insbesondere gegen falsche Gefühle, und auch jetzt versuche ich, seinen Auftritt mit kühlem Kennerblick zu betrachten, aber das ändert nichts daran, dass ich auf meinen Armen eine Gänsehaut bekomme. Na los, legt euch wieder hin, beschimpfe ich in Gedanken die Härchen, die sich scharenweise aufgestellt haben, als würden sie sich recken, um nichts von dem Auftritt zu verpassen. Ich nehme einen Schluck Wasser, ich bin nicht die Einzige, die einen trockenen Mund hat. Neben mir trinken zwei englische Touristinnen aus einer Anderthalbliterflasche. Die Frauen sind von dem Sänger sichtlich begeistert, sie stoßen einander an, und bei jedem seiner vokalen Schluchzer werfen sie ihm schwärmerische Blicke und sogar Kusshände zu. Er ignoriert sie vollständig.

Es ist bereits zehn Uhr abends, und noch immer ist die Luft sehr drückend. Das Frühjahr kann heiß sein in Sevilla. Tagsüber steigen die Temperaturen bis über dreißig Grad. Darauf war ich vorbereitet, denn kurz vor meiner Abfahrt habe ich mir eine Wettervorhersage und eine Liste mit Restaurantempfehlungen und Sehenswürdigkeiten aus dem Internet herausgesucht. Die Kathedrale soll auf jeden Fall einen Besuch wert sein. Drinnen, in einem Mausoleum, sollen die sterblichen Überreste von Christoph Kolumbus liegen.

Ich habe ein Zimmer im Las Casas de la Judería gemietet, in Laufweite zur Kathedrale. Vielleicht kann Salvador mich dort morgen herumführen. Das heißt, falls ich heute Abend bereits ersten Kontakt mit ihm aufnehmen kann. Salvador ist jemand, bei dem man das Eis ganz vorsichtig brechen muss.

Er ist nicht mehr allein auf dem Podium, ein Gitarrist hat auf dem leeren Stuhl Platz genommen. Nachdem sie zusammen zwei Lieder gespielt haben und das Publikum allmählich immer mehr in Ekstase gerät – es ist keine große Kunst, Gitarrenmusik und Gesang virtuos erscheinen zu lassen, wenn man an einem schwülen Frühlingsabend in einem spanischen Lokal sitzt –, erscheinen endlich die Flamencotänzer auf der Bildfläche. Die Frau trägt hohe Blockabsätze und die schwarzen Haare zu einem strammen Knoten gesteckt. Ihr Kleid ist elegant, ohne Rüschen und jeglichen Firlefanz. Der Mann trägt einen synthetikähnlichen Anzug, der so eng sitzt, dass ich ununterbrochen auf seinen Hintern starren muss, als würde ich erwarten, dass jeden Moment die Naht aufreißen könnte. Ich frage mich, warum ich das irgendwie gern sehen würde.

Sie tanzen die Sterne vom Himmel.

Salvador scheint sich etwas zu entspannen. Er trinkt einen Schluck aus dem Weinglas, das neben ihm auf dem Holzfußboden steht. Ich habe noch keinen Blickkontakt mit ihm gehabt, obwohl ich es mehrmals versucht habe. Er müsste nur ein klein wenig nach rechts schauen. Dann würde er mich sehen, am Ende der zweiten Reihe, dicht neben der Bühne. Dort sitze ich in einem enganliegenden, trägerlosen Kleid mit einer Stoffblume als einzigem Accessoire. Heute bin ich rothaarig, ich trage eine Perücke mit langen, glatten Haaren. Dazu habe ich mich für grüne Kontaktlinsen entschieden. In der Regel habe ich mit dieser Verkleidung großen Erfolg. Vielleicht liegt sein mangelndes Interesse an den zwei Ziegen neben mir. Sie zeigen ihre Bewunderung für den Sänger auf äußerst unangenehme Weise. Sie stoßen spitze Schreie aus, klatschen in die Hände und fächern sich übertrieben seufzend mit ihren Programmheften Luft zu. Als das dritte Lied in einer orgastischen Explosion aus Gesang und Tanz zu Ende geht, zieht eine der Ziegen ein großes weißes Taschentuch heraus.

»O mein Gott, das darf doch nicht wahr sein«, sagt sie, »ich bin total feucht zwischen den Beinen.« Ungeniert macht sie die Beine breit, um dann umständlich die Innenseite ihrer Oberschenkel trockenzuwischen. »Er kann dir direkt in den Schritt sehen«, bemerkt ihre Freundin kichernd. Das scheint sie jedoch nicht im Geringsten zu stören.

Ziegen hin oder her. Blickkontakt hin oder her. Nach der Vorstellung wird Salvador mir nicht entkommen. Sein nächster Auftritt ist erst in zwei Wochen, heute ist also erst mal meine einzige Chance.

Drei

Amsterdam, Dienstag, 15. April 2008

»Gibt es einen Grund, warum Sie ihm nicht vertrauen?«, wollte ich von ihr wissen.

Wir saßen in der Bar Americain. Sie trank grünen Tee. Ich hatte Anna van Lanschot vor etwa einem Jahr bei einem Kongress des Verbands niederländischer Unternehmerinnen kennengelernt. Sie war die Einzige der Sprecherinnen, die wirklichen Eindruck auf mich hinterlassen hatte. Nicht unbedingt durch das, was sie sagte – es war wieder einmal so eine Geschichte über ein erfolgreiches Unternehmen, etwas, was bei mir zum einen Ohr rein-, zum anderen rausgeht. Ich glaube, dass sie über die vier unentbehrlichen Faktoren (focus, fast, friendly, flexible) sprach, mit denen man das Rollenverhalten in großen Firmen durchbrechen und den Unternehmergeist in allen Schichten fördern könnte. Sie sprach leidenschaftlich, aber beherrscht. Sie schien überzeugt von sich und ihren Worten und ganz offensichtlich gewohnt, alle Fäden in der Hand zu halten. Vor der Leinwand, auf der ihre Powerpointpräsentation ablief, stand eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Jede Pore ihres gepflegten Körpers atmete Nüchternheit aus. Ich hätte nie gedacht, dass sie irgendwann einmal bei mir vor der Tür stehen würde, dass ausgerechnet sie mich brauchen würde. Und doch war sie in den Fängen eines Mannes.

»Salvador betet mich an.« Sie war noch in der Phase, in der sie seinen Namen so oft wie möglich auf der Zunge testen wollte. »Ich habe nicht den geringsten Grund, ihm zu misstrauen. Er ist davon überzeugt, dass unsere Liebe vorbestimmt ist. Er will bei mir bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Andere Frauen sind Luft für ihn.« Anna lächelte, als könnte sie selbst kaum glauben, dass jemand eine Beziehung mit ihr so ernst nahm. »Er ist sehr leidenschaftlich. Das liegt wohl an seinem spanischen Blut.«

»Warum wollen Sie ihn dann testen?«

»Unsere geplante Heirat hat finanziell gesehen große Konsequenzen«, erklärte sie daraufhin leise. »Wenn Salvador mein Mann ist, hat er Anspruch auf mein gesamtes Vermögen.«

»Ihr Vermögen«, wiederholte ich, »das heißt, wir reden hier von …?«

Sie nippte an ihrem Tee und ließ die Frage im Raum stehen. Wie die meisten Menschen mit Geld sprach sie nicht gerne über die genaue Höhe des Betrags, der ihr zur Verfügung stand.

»Aber Sie wollen doch wohl nicht in Gütergemeinschaft leben?« Ich war schockiert. Anna, Erbin einer bekannten Bankiersfamilie, sollte doch wohl wissen, wovon sie sprach.

»Salvador will es so«, erwiderte sie mit einem leichten Seufzer. »Er hat keine Ahnung, wer ich bin. Alles, was ihm gehört, gehört auch mir, das hat er mir in seiner offenherzigen Art erklärt – was konkret bedeutet, dass mein Immobilienbesitz auf diese Weise um ein zugiges Dachzimmer in einem Außenbezirk von Sevilla vergrößert wird.« Sein Besitz hingegen würde sich um ein Landhaus in Wassenaar, ein Stadthaus an der Keizersgracht, eine Villa in Marbella und so viele Groschen vergrößern, wie er sie in seinem Leben noch nicht auf einem Haufen gesehen hatte.

»Denken Sie wirklich, dass er Ihren Hintergrund nicht kennt?« Wenn ich bei dieser Frage ungnädig klang, dann war das durchaus auch so beabsichtigt.

»Wann kann sich ein Mensch schon vollkommen sicher sein? Bis jetzt haben wir kaum über solche Dinge gesprochen. Er weiß, dass ich bei einer Investmentgesellschaft arbeite. Er weiß, dass meine Eltern noch leben, und hofft, sie bald kennenzulernen. Sie müssen wissen, dass Salvador gerade mal Google kennt, einen Computer besitzt er nicht.«

Dass Anna bei einer Investmentgesellschaft arbeitet, ist leicht untertrieben, sie ist die Eigentümerin. Ich winkte den Kellner heran und bestellte mir noch einen Espresso. Annas Kännchen Tee war immer noch nicht leer.

»Ihrem Verlobten wird doch auf jeden Fall bewusst sein, dass Sie einen größeren finanziellen Spielraum haben als er. Gütertrennung scheint mir da die einzige Option.«

Sie seufzte wieder. »Das kann ich Salvador nicht antun, und ich will es auch nicht, das geht zu weit.«

»Frau van Lanschot«, sagte ich so ruhig wie möglich, »kann es sein, dass Ihr Urteilsvermögen im Augenblick etwas getrübt ist? Das wäre keine Schande. In meinem Fach sehe ich das immer wieder. Es ist der Grund, warum ich hier bin – um Ihnen beizustehen. Und um dafür zu sorgen, dass Sie nichts tun, was sie später bereuen werden. Versuchen Sie, Ihre geplante Hochzeit als eine nüchterne Transaktion zu sehen.«

Der Kellner brachte die Bestellung. Ich rührte ein Tütchen Zucker in meinen Espresso. Anna schenkte sich Tee nach.

»Meine Heirat ist eine Investition, die nur zu Verlusten führen wird, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Salvador kann wundervoll singen, aber er ist nur in Insiderkreisen bekannt. Was das einbringt, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich gewohnt bin. Glücklicherweise brauche ich ihn dafür auch nicht. Was ich von dieser Beziehung will, ist Genuss, physischer Genuss und emotionaler Genuss. Ich will die Sicherheit, die absolute Sicherheit, dass ich für ihn die Einzige bin. Er wird sich mir vollkommen hingeben müssen. Ich dulde keine anderen Frauen in meinem Leben.«

Ich stellte meine leere Espressotasse auf die Untertasse zurück. »Und unter dieser Voraussetzung sind Sie dazu bereit, Ihr Vermögen mit ihm zu teilen?«

»Er darf die Früchte davon ernten«, erklärte sie. »Aber wenn er mich betrügt, dreht sich der Spieß um. Darum will ich die Gewissheit, dass er so treu ist, wie er sich gibt. Ich will, dass Sie Ihr Bestes geben, um ihn zu verführen. Setzen Sie verschiedene Frauen auf ihn an. Eine skrupellose Prostituierte, eine schüchterne Studentin, eine mondäne …«

»Das ist nicht meine Art zu arbeiten«, unterbrach ich sie. »Ich bin diejenige, die den Test durchführt. Nur wenn es wirklich nicht anders geht, schicke ich eine Stellvertreterin, die dann im eigenen Namen arbeitet. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich für einige Männer eine Nummer zu groß bin. Ich schüchtere sie zu sehr ein. Das heißt, ich müsste sie richtiggehend dazu ermutigen. Das ist nicht Sinn der Sache und türkt das Ergebnis. Eine Stellvertreterin führt in solch einem Fall oftmals zu klareren Resultaten. Ihr Aussehen würde man, wie soll ich sagen, als eher durchschnittlich bezeichnen. Gewöhnlicher.«

»Dann braucht sie gar nicht erst nach Sevilla zu fahren«, sagte Anna bestimmt, »Salvador ist ein Künstler. Nur außergewöhnliche Frauen ziehen ihn an.« Sie musterte mich von oben bis unten, als würde sie mein Aussehen erst jetzt wahrnehmen. »Und Sie denken, Sie können ihn verführen?«

Ich zuckte die Achseln. »Bis jetzt ist die Prozentzahl an Männern, die mir widerstehen, verschwindend gering.«

»Wirklich?«

»Was nicht bedeutet, dass all meine Klientinnen ihre Beziehung danach beenden. Einige ja, andere nutzen die Information zu ihren Gunsten. Sie verschafft ihnen eine Macht, die sie davor nicht hatten.«

»Du meinst, sie erpressen damit ihren Partner?« Zum ersten Mal duzte Anna mich.

»Genau. Und recht haben sie. Kürzlich hatte ich eine Klientin, die wissen wollte, ob ihr Mann eine andere Frau küssen würde, wenn er in Versuchung käme. Er verhielt sich ihr gegenüber immer sehr besitzergreifend. Sie durfte abends nicht mit Freundinnen in der Stadt ausgehen, Make-up war das Übel schlechthin, und wenn sie ins Fitnesscenter ging, war er stinksauer.«

»Ach, komm schon, Valerie. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß«, sagte Anna ungläubig. Sie nannte mich beim Vornamen. Ein falscher Vorname, aber das wusste sie nicht.

»Männer haben von Natur aus die Tendenz zu dominieren. Das ist schon immer so gewesen und wird auch immer so bleiben. Dieser Mann war Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, ein Workaholic und so gut wie nie zu Hause.«

»Und wie hast du ihn getestet?«

»Ich bin ihm bei einem Stadtfest – in Anführungszeichen zufällig – begegnet. Wie erwartet ließ sich der Herr nicht lange bitten. Wäre es nach ihm gegangen, wären wir im Bett gelandet. Ich habe seiner Frau alles haarklein berichtet und ihr das Beweismaterial überreicht. Sie hat ihn damit konfrontiert und eine ordentliche Szene gemacht. Mit Erfolg. Seitdem führt der Bürgermeister seine Frau mindestens einmal die Woche zum Essen aus, kommt abends früher nach Hause und bringt die Kinder öfter zur Schule. Meine Klientin hat mit seiner Kreditkarte den halben Douglas leergekauft und fährt jetzt mit ihrer Freundin ein langes Wochenende allein weg.«

»Und das alles wegen eines einzigen Kusses?«

»Plus einer Videoaufnahme, auf der der Bürgermeister an meiner Brustwarze lutscht, mir die Hand zwischen die Beine schiebt und stöhnend erklärt, was er gerne sonst noch so alles tun würde. Seine Frau musste nur das magische Wort YouTube erwähnen, und schon war er wie Wachs in ihren Händen.«

Letzten Monat hatte ich diesen Fall mit gutem Gefühl zu den Akten gelegt. Manchmal konnte man mit einer klitzekleinen Falle riesige Erfolge erzielen. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt. Die kosmische Balance war wiederhergestellt. Ich hatte nichts weiter tun müssen, es war gut so. Ich durfte nur nicht vergessen, die Frau in drei Monaten noch einmal anzurufen. Schnell machte ich mir eine Notiz in meinen digitalen Terminkalender.

Ein Schatten huschte über Annas Gesicht, als sei ihr jetzt auf einmal klargeworden, worauf sie sich hier eingelassen hatte, und frage sich nun, ob sie das überhaupt wollte.

»Vergessen Sie einfach, was ich erzählt habe«, sagte ich, »ich sollte Sie mit solchen Geschichten nicht belästigen. Jeder Fall ist anders. Ihr Salvador …«

»Ich nehme das Angebot an«, unterbrach mich Anna. »Du lieferst mir einen schriftlichen Bericht von deinem Treffen. Und ein Video will ich auch. Was ich damit mache, überlege ich dann.« Sie warf einen Blick auf ihr Handy und steckte es in ihre Handtasche.

»Bevor Sie gehen, noch ein paar Fragen, Frau van Lanschot. Wissen Sie zufällig den Vornamen der Mutter Ihres Verlobten?«

»Ähm … Carmen, glaube ich. Nein, ich bin mir sogar sicher, es ist Carmen.«

Ich notierte ihn mir. »Und wie weit wollen Sie, dass ich gehe?«

»So weit, wie du kommst. Du hast von mir Carte blanche.«

»Ich danke Ihnen. Das ist gut zu wissen.« Ich fasste das mir erteilte Einverständnis etwas großzügiger auf, als Anna vermutete. Es würde nicht nur beim Testen bleiben. Falls ich ihren Zukünftigen entlarven würde, wie das bei den meisten Männern der Fall war, würde ich an Ort und Stelle eine subtile, angemessene Racheaktion durchführen. Das war eine versteckte Klausel in dem Angebot, ein Bonus, den ich gratis verabreichte. Es machte meine Arbeit etwas angenehmer.

Vier

Amsterdam, Mai 1996

Ich war fünfzehn, als ich meinen ersten Mann testete. Dass ich eine gewisse Macht über das andere Geschlecht hatte, wusste ich bereits seit einiger Zeit. Meine Mutter nannte mich frühreif. Zumindest sagte sie das dem Schuldirektor, der sie zu sich zitiert hatte, weil ich in der Schule als Schlampe galt. »Sie kann nichts dafür, Herr Direktor, sie ist frühreif.«

»Schlampe« war ein tolles Wort, fand ich. Der Direktor war damit allerdings vollkommen auf dem Holzweg. Was der Trottel nämlich nicht durchschaute, und meine Mutter übrigens auch nicht, war, dass ich an einem Experiment arbeitete. Empirische Wissenschaft. Bestimmte Kleidung verursachte bestimmte Reaktionen, danach konnte man die Uhr stellen. Ich liebte Versuche. Ich liebte naturwissenschaftliche Gesetze, wie Elektrizität. Bau einen Stromkreis, durch den die negativ geladenen Elektronen sich frei bewegen können, und das Licht geht an. Viele Frauen haben Angst vor Strom. Meine Mutter traute sich kaum, eine Glühbirne auszuwechseln, während ich die Stecker aufschraubte, Lampen aufhängte und wusste, wie die Lüsterklemmen funktionierten. »Elektrizität ist im Grunde ganz einfach«, hatte mein Physiklehrer erklärt. »Es gibt zwei Pole, Plus und Minus, alles andere ist nur Durcheinander.«

Zu dieser Zeit dachte ich, dass die Menschheit ebenfalls ganz einfach gestrickt ist. Es gibt zwei Pole, Männer und Frauen, alles andere ist nur Durcheinander.

Bring Frauen auf die richtige Weise mit Männern zusammen, und die Funken sprühen, die Erfahrung hatte ich gemacht. Nehmen wir doch zum Beispiel das Tragen von hohen Absätzen und kurzen Röcken. So etwas brachte die Jungs aus meiner Klasse vollkommen aus dem Konzept, und die Lehrer versuchten, so zu tun, als würde es ihnen nicht auffallen. Ich sah jedoch, wie ihre Speichelproduktion in rasantem Tempo anstieg. Sie wussten, dass das nicht erlaubt war, aber ihr Instinkt behielt die Oberhand. In einem Heft notierte ich alle Reaktionen; diese Daten bildeten die Basis meiner Untersuchung.

Meine Röcke wurden immer kürzer, bis ich dann irgendwann fast in Unterhose zur Schule ging.

27. Mai 1996

9:05 Uhr: Treffe Peter auf dem Flur. Lasse absichtlich mein Heft fallen, bücke mich direkt vor ihm, um es aufzuheben. Unterhose gut sichtbar. Peter erschrickt, schlägt sich die Hand vor den Mund, sein Zeigefinger bleibt dabei am Außenbügel seiner Zahnspange hängen.

11:30 Uhr: Herr Frank (Erdkunde) stößt seinen Kaffee um, als ich vor der Klasse stehe, um Paraguay auf der Landkarte zu zeigen. Nach der Stunde fragt er mich, ob ich seinen Regenmantel leihen möchte.

15:10 Uhr: Mandy sagt extra laut zu Laura, dass ich wie eine Nutte aussehe.

16:15 Uhr: Drei Jungs aus der sechsten Klasse fahren mit dem Rad hinter mir her und hören den ganzen Weg über nicht auf zu pfeifen.

Einen Tag später machte ich den GTOU, den Großen Test Ohne Unterhose. Das war dann der Moment, als der Direktor meine Mutter zu sich zitierte. Der GTOU ging wirklich ziemlich weit, und die Reaktionen waren auch nicht direkt positiv. Die Jungs fanden es merkwürdig, und die Mädchen fanden es eklig. Auf einmal war ich nicht mehr spannend, sondern unheimlich. Nicht mehr geil, sondern dreckig. Von einem Moment zum anderen war ich von einer Femme fatale zum Freak geworden. Äußerst lehrreich.

Die Schlussfolgerung meiner Untersuchung war, dass mein Aussehen mir, insbesondere mit den richtigen Accessoires, eine große Macht über Männer verschaffte, die ich nach Belieben nutzen konnte. Auf Frauen hatte es eine andere, etwas einschüchternde Wirkung. Eines war klar: Ich hatte eine Waffe in der Hand, für die manch weniger gesegnetes Geschöpf Gottes einiges gegeben hätte. Wie zum Beispiel Mandy, die so viele Pickel hatte, dass ihre Haut dazwischen kaum noch zu sehen war. Ich wäre ja blöd gewesen, wenn ich mein Kapital nicht genutzt hätte. Die Möglichkeiten waren unerschöpflich.

Der erste Mann, den ich testete, war mein Mathematiklehrer. Dick Dobbelsteen war Ende zwanzig und lebte mit der ältesten Tochter des Direktors zusammen. Sie kam manchmal vorbei, wenn er sein Butterbrot vergessen hatte. Dick trug karierte Hemden und abgetragene Jeans. Er hatte blaue Augen und wirre, dunkle Locken. Seine Zerstreutheit hatte etwas Anziehendes. Ich war das einzige Mädchen aus der Klasse, das sich für Mathematik interessierte, was ihn angenehm überrascht hatte. Ich wählte Dick als Versuchskaninchen, da er auf meine Röcke überhaupt keine Reaktion gezeigt hatte. Mir kam es so vor, als seien sie ihm überhaupt nicht aufgefallen. Bei Dick würde ich eine andere Vorgehensweise wählen. Ich würde direkt auf ihn zugehen, ihm meine persönliche Aufmerksamkeit schenken und dann sehen, was passierte. Meine Hypothese lautete, dass Dick nicht nachgeben würde. Ich sah in ihm die Ausnahme, die die Regel bestätigte. Er war ein Mann, der sich wirklich für mich interessierte und mich nicht als Lustobjekt ansah, der meinen genialen Geist durch meine Schönheit hindurchschimmern sah, wie Mandys Haut zwischen ihren Pickeln – dachte ich.

Entgegen meiner Annahme und stillen Hoffnung ging Dick sofort in die Knie. Ich musste ihm nur ein paar Wochen lang verliebte Blicke zuwerfen, ich musste ihm nach der Stunde nur ein paar Briefe mit vielen Kreuzchen und Herzchen zustecken und einmal länger bleiben, weil ich angeblich das Differenzieren nicht verstand. Dann brauchte ich meinen Kopf nur einmal etwas zu ihm zu neigen, und ehe ich mich versah, befand sich seine Zunge in meinem Mund. Dieselbe Zunge, mit der er mittags eine zusammengeklappte Scheibe Graubrot gegessen hatte, die ihm die älteste Tochter des Direktors liebevoll mit Teewurst bestrichen hatte.

Am Tag, an dem ich meinen Mathelehrer geküsst hatte, kam ich bedrückt nach Hause. Meine Mutter saß im Wohnzimmer, inmitten eines Berges stinkender Kuscheltiere und Pappkartons. Ein halbes Jahr nach dem Tod meines Vaters hatte Sophia sich in alle möglichen Wohltätigkeitsprojekte gestürzt: Wasser für Namibia, Aspirin für Vietnam, Zahnbürsten für die Chinesen, Kuscheltiere für unsere Nachbarn aus dem Ostblock – wenn Not am Mann war, stand meine Mutter immer bereit. »Wenn ich nur ein einziges Kind glücklich machen kann«, pflegte sie zu sagen, »das eine Lachen, das ist es mir wert.« Während meine Mutter die Welt rettete, rettete ich mich selbst. Dass das Lachen ihrer eigenen Tochter immer seltener zu hören war, ging vollkommen an ihr vorbei.

»Wie war’s in der Schule, mein Schatz?«, fragte sie abwesend, während sie auf einen der Kartons in großen Buchstaben KANINCHEN schrieb.

Ich murmelte etwas Unverständliches.

»Von Bären und Kaninchen habe ich genug, aber ich könnte noch ein paar Affen gebrauchen«, bemerkte Sophia.

Ich schaute in den Affen-Karton. Dort lagen drei Tiere, von denen ich einen sofort erkannte.

»Das ist meiner!«, rief ich empört, »das ist Schimpansi. Den hab ich schon seit meiner Geburt.« Ich zog den Affen aus dem Karton und drückte ihn an mich.

»Ach komm, sei nicht kindisch. Du bist viel zu alt für ein Kuscheltier.«

»Aber es ist meiner«, wiederholte ich dickköpfig.

»Victoria, tu den Affen zurück!«, meine Mutter erhob die Stimme. »Du musst teilen lernen. Das habe ich deinem Vater immer gesagt. Ein Einzelkind darf man nicht zu sehr verwöhnen. Natürlich hat er es trotzdem getan, und jetzt sieht man ja, was man davon hat. Der Affe hier lag ganz unten in deinem Schrank, er hat dich doch gar nicht mehr interessiert. Du hättest ja auch mal selbst auf die Idee kommen können, ihn jemand anderem zu geben.«

»Warum sollte ich?«

»Weil du nicht allein auf der Welt bist. Es gibt Kinder, die ihn dringender brauchen als du.«

Ich sah Schimpansi an. Sein kleiner hellrosa Körper war alt und verschlissen, seine Plastikschnauze dagegen noch völlig intakt. Ich kannte ihn in- und auswendig, er hatte mich oft getröstet. Er hatte einen breiten, roten, lachenden Mund, als hätte er etwas Lippenstift aufgelegt. Schimpansi war immer fröhlich.

»Mama«, ich versuchte es mit Vernunft, »ich gehe in den Spielzeugladen und kaufe von meinem Taschengeld einen Plüschaffen, ja? Dann kann ich Schimpansi behalten.«

»Um ihn dann wieder unten in deinem Schrank zu vergessen? Das ist reine Verschwendung, junge Dame. Wir werden garantiert keinen neuen Affen kaufen, wenn wir noch einen alten haben.«

Ich sah an ihrem erhitzten Gesicht, dass sie nicht nachgeben würde. Ich wusste, dass mir nur eines übrigblieb.

»Teilen lernen, hast du gesagt, ja? Ganz wie du willst, Mam.«

Bevor Sophia etwas tun konnte, hielt ich Schimpansi über meinen Kopf, griff seine zwei unteren Pfoten und zog sie mit einem Ruck auseinander. Sein kleiner Körper riss entzwei, bis zum Kopf hoch. Ich trennte die rechte Hälfte seines Körpers gewaltsam von seinem Kopf und feuerte sie in den Karton. Den Kopf mit dem malträtierten Körper, aus dem die Füllung herausquoll und an dem nur noch ein Arm und ein Bein baumelten, nahm ich mit, als ich in mein Zimmer rannte. Ich schlug die Tür hinter mir zu und warf mich heulend aufs Bett.

Meine Mutter ist ein Schatz, aber sie macht sich zu viel Sorgen. Dass die Erdölvorräte aufgebraucht werden, dass die Arktis schrumpft, dass Tierarten aussterben, dass wir die Muslime nicht freundlich behandeln, dass die Juden und Palästinenser niemals Frieden schließen werden, dass in den Tomaten keine Vitamine mehr sind – es muss nur irgendein willkürliches Problem sein, und Sophia wirft verzweifelt die Hände zum Himmel. An meiner Mutter kann man ganz deutlich sehen, dass Affen und Menschen dieselben Vorfahren haben. Dabei denke ich vor allem an ihr hysterisches Wesen. Paviane zum Beispiel können sich so vor ihrem eigenen Spiegelbild erschrecken, dass sie kreischend auf einen Baum klettern und tagelang nicht mehr herunterkommen. Meine Mutter macht das genauso. Nur mit dem Unterschied, dass sie sich ins Bett legt und klagt, dass das heutige Schönheitsideal daran schuld sei, dass sie sich nicht mehr vor die Tür traue. Das hält sie solange durch, bis der Vorrat an Tiefkühlmahlzeiten aufgebraucht ist und Donna wütend wird. Donna ist meine Großmutter, sie wohnt bei meiner Mutter. Donna hat ihre letzte Kartoffel geschält, als sie fünfzig wurde, ein halbes Jahr später hat sie dann ganz aufgehört zu kochen. Sie entschied, dass sie in ihrem Leben genug Mahlzeiten zubereitet hatte.

»Es ist mal wieder so weit, deine Mutter findet sich hässlich«, spricht Oma Donna in regelmäßigen Abständen auf meinen Anrufbeantworter. »Wenn du da bist, komm bitte vorbei und bring was zu essen mit. Meine Tabletten gegen Sodbrennen sind auch alle.«

Ich finde meine Mutter für gewöhnlich im Bett vor, in einem zu engen, durchsichtigen Negligé.

»Es ist alles ihre Schuld«, sagt sie und zeigt auf die Tür, hinter der sie meine Oma vermutet. »Ich werde nie mehr einen Mann finden, sie jagt sie alle weg. Weißt du, dass sie mir noch nie gesagt hat, dass ich hübsch bin?« Ihre Stimme ist tränenerstickt. »Dir hab ich das doch gesagt, stimmt’s, mein Liebling, dir habe ich das doch oft genug gesagt, oder? Ich wollte nicht, dass du dasselbe durchmachen musst wie ich. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, sich niemals hübsch zu fühlen. Woher solltest du das auch wissen? Du bist noch jung. Du hast die Schönheit der Jugend. Und dazu auch noch die Schönheit deines Vaters. Nimm mich in den Arm. Das tut niemand mehr, niemand will mich im Arm halten. Bald liege ich im Sarg, dann werde ich nur noch vom Bestatter angefasst. Bitte, halt mich ganz fest und sag mir, dass ich hübsch bin.«

Ich nehme ihre Hand.

»Mam …«, setze ich an.

»Ach, lass gut sein.« Sie wendet sich ab. »Du brauchst nicht zu lügen. Ich kann ja nicht von dir verlangen, deine eigene Mutter anzulügen.«

»Du musst jetzt wirklich aufstehen, Mam. Oma Donna hat Hunger. Und du fängst an zu riechen.«

Fünf

Sevilla, Mittwoch, 30. April 2008

Als die Vorstellung zu Ende ist, ist Salvador nirgends zu sehen. Während des Schlussapplauses ist er als Erster vom Podest gestiegen. Das Kulturzentrum hat keine Bar, das Publikum strömt nach draußen und verteilt sich in alle Himmelsrichtungen. Wo ist er? Ich sehe mich panisch um. Ist denn kein einziger Fan da, der ein Autogramm möchte? Verkauft er keine CDs? Ich habe sie doch bei der Kasse am Eingang liegen sehen. Irgendetwas läuft hier gerade schief. Ich muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ich muss Salvador zu seinem großartigen Auftritt gratulieren und ihm Honig um den Bart schmieren. Noch durchströmt das Adrenalin seinen Körper, noch hat er die stehenden Ovationen vor Augen und kann sich an mich erinnern. Ich war es, die den Riesenapplaus startete, indem ich aufstand und anfing, laut auf den Fingern zu pfeifen. Die Ziegen starrten mich erstaunt an. Es funktionierte. Er wollte sehen, woher das Geräusch kam, ich fing seinen Blick auf und hielt ihn eine Sekunde lang gefangen. Ich versuchte mit meinen Augen all das zum Ausdruck zu bringen, was in diesem einen Moment möglich war. Dass er mich mit seinem Gesang hypnotisiert hatte und ich mich ihm, noch heute Abend, vollkommen ergeben würde. Dass er mich mit Haut und Haar verschlingen dürfte, wenn ihm danach der Sinn stand. Ja, er hatte richtig gesehen, das hier war eine offene Einladung.

Ich gehe zur Kasse. »Der Sänger, der hier gerade aufgetreten ist, Salvador, ist er noch da?«, frage ich die Kartenverkäuferin. Sie ist ziemlich jung, höchstens zwanzig. Sie trägt einen weißblonden Pagenschnitt, hat schwarze Augenbrauen und helle Augen. Irgendwie erinnert sie mich an einen Husky.

»Ich glaube nicht«, antwortet sie freundlich, »wollen Sie seine CD kaufen? Die habe ich hier.«

»Ich wollte sie von ihm signieren lassen«, murmle ich.

»Sie sind bereits signiert.« Sie nimmt die oberste vom Stapel und drückt sie mir in die Hand.

Die Hülle ist selbstgemacht. Ein deutlich jüngerer Salvador guckt in die Linse, mit einem Blick, als hätte er gerade seine Mutter beerdigt.

»Er singt einfach wunderschön, nicht? Ich habe ihn schon so oft gehört, aber er berührt mich immer wieder.« Sie legt ihre Hand auf die Brust, auf Höhe des Herzens. »Hier treten jede Menge Sänger auf, und ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber er ist der beste. Salvador hat viel gelitten. Das hört man an seiner Stimme.« Noch eine Señorita, die in ihn vernarrt ist. Der Mann kann sie alle haben.

»Ist er verheiratet?« Ich lege die CD zurück auf den Stapel.

»Aha, es geht Ihnen gar nicht um die Musik«, sagt sie wenig überrascht. Ich bin nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die hofft, durch sie an Salvador heranzukommen.

Ich lächle verlegen, als würde ich mich ertappt fühlen.

Sie zögert kurz, dann wirft sie mir einen verschwörerischen Blick zu. »Salvador kann nicht gut allein sein. Es gibt verschiedene Frauen in seinem Leben.«

Frauen. Mehrzahl. Anna ist, ohne es zu wissen, eine von vielen, sie ist nicht die Einzige auf dem Feld. Ich frage mich, ob sie zur Spitzengruppe oder zu den Nachzüglern gehört. Ich tue so, als würde ich das ganz normal finden, und frage den Husky, ob sie zufällig wisse, wo sich die gequälte Seele in diesem Moment aufhalten könnte. Sie nennt den Namen eines Etablissements, in dem er meistens nach dem Auftritt essen geht.

»Vorher bekommt er keinen Bissen herunter. Da ist er zu aufgeregt«, erklärt sie, »er will jeden Abend alles geben und hat immer Angst, sein Publikum zu enttäuschen.«

»Er ist aber auch so ein feinfühliger Kerl, nicht wahr?« Die Ironie in meiner Stimme entgeht ihr. Sie nickt unterwürfig und seufzt noch einmal tief. Kopfschüttelnd verlasse ich das Kulturzentrum und mache mich auf die Suche nach dem Restaurant.

Mit einem Blick erfasse ich das Schlachtfeld. Salvador ist nicht allein. Der Gitarrist ist bei ihm. Sie sitzen an der Bar und essen Tapas. Die englischen Ziegen sind ebenfalls vor Ort. Sie sitzen ein Stück weiter an einem Tisch, zwei Pullen Bier vor sich und einen Teller mit patatas bravas, von dem sie gemeinsam essen. Diejenige, die während der Vorstellung neben mir gesessen hat, erkennt mich. Sie stößt ihre Freundin an, die gerade dabei ist, sich eine halbe Kartoffel in den Mund zu stopfen. Jetzt starren sie mich beide an, sie können ihre Enttäuschung nicht verbergen. Bring zehn willkürlich ausgesuchte Frauen zusammen, und jede wird ihren Platz in der Rangordnung kennen. Diese zwei können es mit mir nicht aufnehmen, das wissen sie, und das weiß ich. Darüber brauchen wir kein weiteres Wort verlieren. Wenn Salvador heute Abend mit jemandem nach Hause geht, dann mit mir. Sie beide dürfen sich um den Gitarristen streiten, wenn ihnen dann noch danach ist.

Nachdem ich ein Glas Cava bestellt habe, tippe ich Salvador auf die Schulter.

»Guten Abend, darf ich dich was fragen?«

Er legt seine Gabel hin, dreht sich um und sieht mich an, ohne ein Wort zu sagen. Wäre ich empfänglich dafür, so würde ich jetzt in seinen Augen ertrinken. Ich verstehe Anna, ich verstehe den Husky, die Ziegen und all die anderen Opfer. Er hat »den Blick«. Es ist der Blick, der eine Frau schwach und wehrlos macht. Der sie Dinge tun lässt, von denen sie dachte, dass sie sie niemals tun würde. Er führt dazu, dass sie ihre Selbstachtung vergisst, wie bei einem kurzen Pinkeln im Wald, wenn sie hofft, dass keiner guckt. Manche würden den Effekt seinen halbgeschlossenen Augen zuschreiben. Sie sind braun mit goldenen Sprenkeln, von dunklen, gebogenen Wimpern eingerahmt. Aber selbst wenn seine Augen die Farbe einer Kloake hätten und seine Wimpern kurz und gerade wären, das Ergebnis wäre das gleiche. Es ist vor allem die Art, wie er schaut: durchdringend, forschend, amüsiert und wissend, was er dir antut. Man sieht, wie er sich schon jetzt bei dem Gedanken freut, dass du nachher wie eine Katze um seine Beine schnurren wirst. Salvador ist Fans gewohnt. Soll er ruhig denken, dass ich auch einer bin.

»Ich war gerade bei deinem Auftritt. Es war wirklich beeindruckend.«

»Danke.« Beim Sprechen ist seine Stimme genauso rauchig wie beim Singen.

»Ich will mich aber erst mal vorstellen, mein Name ist Carmen.«

Er wischt seine Hand ordentlich an einer Papierserviette ab, bevor er meine schüttelt.

»Tut mir leid, dass ich dich beim Essen störe. Ich arbeite für eine deutsche Frauenzeitschrift und schreibe eine Reportage über Sevilla. Es geht um die Highlights der Stadt, die Hotspots, so das Übliche. Ich hatte gehofft, dass ich dich vielleicht interviewen könnte.«

»Eine deutsche Zeitschrift? Wie heißt die denn?«

»Brigitte.«

»Kenne ich nicht«, sagt er, als wäre er Experte, was deutsche Frauenzeitschriften anbelangt.

»Die hat eine sehr große Auflage. Unsere Leserinnen mögen Kultur.«

»Wie lange brauchst du dafür, Carmen von Brigitte?«

»Eine Stunde müsste reichen.«

»Du willst mich also eine Stunde lang für dich haben?«

So einfach geht das. Der Herr flirtet mit mir.

»Das würde ich sehr gerne«, sage ich und streiche mir dabei die Haare hinter die Ohren. »Hast du heute Abend Zeit?«

Er hat wieder seine Gabel in der Hand und steckt sich ein Fleischbällchen in den Mund. Er kaut in aller Ruhe, wischt sich den Mund ab und sagt: »Heute Abend bin ich schon vergeben.« Er zeigt in Richtung der zwei englischen Freundinnen, die noch immer in Wartestellung an ihrem Tisch sitzen. »Ich habe den jungen Damen eine Stadtführung versprochen.«

Einen Moment lang bin ich verwirrt. Abserviert für ein paar Schnepfen. Das ist mir noch nie passiert. »Tut mir leid, das wusste ich nicht.«

»Das kannst du auch nicht wissen. Aber ich habe es versprochen. Die Damen warten schon eine Weile auf mich. Ich musste mit meinem Freund hier noch ein paar Dinge besprechen.« Er versetzt dem Gitarristen einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. »Er spricht nur seine Muttersprache, deshalb ist er so schweigsam. Normalerweise quatscht er alle an die Wand.«

»Sie haben wundervoll gespielt«, sage ich dem Gitarristen auf Spanisch.

Er bedankt sich mit einem verlegenen Lächeln.

»Also, morgen Abend?«, frage ich Salvador.

Er schüttelt den Kopf.

Der Husky hat nicht gelogen, Salvador ist komplett ausgebucht.

»Morgen tagsüber würde es gehen«, sagt er.

Wir verabreden uns um ein Uhr vor der Kathedrale. Ich bedanke mich bei Salvador für das Gespräch und setze mich an einen leeren Tisch im Restaurant, von wo aus ich ihn beobachten kann. Er unterhält sich weiter mit dem Gitarristen. Ich bestelle einen Gazpacho und noch ein Glas Cava. Als meine Suppe auf den Tisch gestellt wird, klingelt eines meiner Mobiltelefone. Meine Mutter. Ich drücke den Anruf weg. Wenn ich das Gespräch annehme, müsste ich niederländisch sprechen. Salvador könnte Wortfetzen auffangen, und ich will meine Nationalität unter keinen Umständen verraten. Nach weniger als einer Minute ertönt ein Piepen. Sophia hat auf die Mailbox gesprochen.

»Hallo, mein Schatz, hier ist Mama.« Sie klingt heiter. »Es gibt Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Rufst du mich bitte an?«

Meine Mutter hat große Neuigkeiten. Das kann zwei Dinge bedeuten: Entweder sie hat einen Mann gefunden – ihre Suche nach dem Richtigen hat im Laufe der Jahre pathetische Züge angenommen –, oder sie hat dem Wohnzimmer ein neues Einrichtungsthema verpasst. Im letzten Frühjahr war es Tausendundeine Nacht, ich bin gespannt, womit sie uns dieses Jahr überrascht.

Der Gitarrist macht Anstalten zu gehen. Salvador steht auf, um ihn hinauszubegleiten. Die englischen Frauen, die ihre Augen keinen Moment von ihrem Idol abgewendet haben, legen gleichzeitig ihre Servietten auf den Tisch. Eine der beiden winkt den Ober heran, um zu zahlen. Salvador ist schon an der Tür, als er sich umdreht und ihnen mit einem kurzen Kopfnicken zu verstehen gibt, dass sie mitkommen dürfen. Schnell packen sie ihre Sachen zusammen, wobei sie mir trotz der Eile noch einen triumphierenden Blick zuwerfen. Der Sänger hält die Tür auf, und sie treten vor ihm hinaus in die spanische Nacht. Ich sehe gerade noch, wie er der hinteren einen ausgelassenen Klaps auf den Po verpasst.

Draußen sind es noch immer fünfundzwanzig Grad. Ich liege auf dem Rücken in meinem Hotelbett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und frage mich, wo Salvador und seine Groupies sich wohl gerade herumtreiben. Morgen werde ich versuchen, ihn zu seinen Eskapaden auszuhorchen. Ich habe Anna van Lanschot einen kurzen Zwischenbericht geschickt. Ich habe erzählt, dass ich ihren Verlobten tatsächlich getroffen und mich für morgen mit ihm verabredet habe. Was der Husky ausgeplaudert hat, habe ich erst mal verschwiegen, ich will ihr schließlich nicht ihre heilige Nachtruhe rauben. Morgen wird sie es noch schwer genug haben. Das ist der Tag, an dem ich mich ernsthaft an ihren Verlobten ranschmeißen werde, auch wenn sie mich ausdrücklich darum gebeten hat und dafür sogar bezahlt. Es wird ihr den ganzen Tag keine Ruhe lassen, ich kenne doch meine Kunden, wenn ich sie auch selten verstehe. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum Anna Salvador heiraten will. Männer sind nett für eine gewisse Zeit, aber doch nicht für immer. Ich habe noch nie eine längere Beziehung gehabt und habe es auch nie angestrebt.

Warum sollte ich meine Freiheit durch eine feste Beziehung einschränken? Warum sollte ich jemandem in mein Leben Eintritt gewähren, der dann meint, alle möglichen Rechte für sich in Anspruch nehmen zu dürfen? Das Recht auf mein Geld und darauf, dass ich mich um ihn kümmere, wenn er krank ist. Das Recht auf gemeinsame Nächte, auf von mir bereitete Mahlzeiten, auf meine ungeteilte Aufmerksamkeit und auf Geschenke, auf gemeinsame Urlaube, meine Anwesenheit auf irgendwelchen Festivitäten – ich könnte ewig so weitermachen.

Freiheit ist Mangelware, der Mensch muss sorgsam damit umgehen. Wir alle werden in Gefangenschaft geboren. Eigentlich alles, was das Leben bestimmt, ist von vornherein festgelegt. Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, Herkunft, Intelligenz, Charakter und Religion: Nichts kann man sich aussuchen, die Würfel sind längst gefallen, man kann nichts daran ändern. Versuch mal, schwarz zu werden, wenn du weiß bist, oder deinen IQ hochzuschrauben, wenn du minderbegabt geboren bist, versuch, deine Taufe oder Beschneidung rückgängig zu machen, wenn Weihwasser und Blut längst getrocknet sind – glaub mir, das alles sind vollkommen nutzlose Aktionen, alles verlorene Liebesmüh.

Außerdem bist du umgeben von gewissen Menschen, auch Familie genannt, die du ohnehin nie mehr loswirst. Deine Blutsverwandten fressen sich in dein Hirn und schränken deine seelische Freiheit ein, wie oft oder wenig du sie auch siehst, egal, ob sie tot oder lebendig sind. Mutter! Vater! Schwester! Bruder! Einfache Worte, die unglaublich beladen sind. Mutter übertrifft alles. Ich kenne kein anderes Wort mit solch einer bleischweren Bedeutung, kein anderes Wort, das so viel in einem hervorruft. Mutter = Liebe. Mutter = Aufopferung. Mutter = Kraft. Mutter = Sorge. Mutter = eine Heilige. Mutter = Bescheidenheit. Mutter = ein Schatz. Mutter = Güte. Auch wenn du alles zusammenzählst, wenn du es multiplizierst, das Resultat ist immer dasselbe: Mutter steht für eine Schuld, die du niemals zurückzahlen kannst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ich glaube, dass sich diese Überzeugung heimlich, still und leise und ohne irgendeine rechtliche Grundlage in der menschlichen DNA eingenistet hat.

Ich bewache meine Freiheit, sie ist mein kostbarster Be- sitz. Ich bewache das Recht zu sein, wie ich bin, und meine eigenen Regeln zu bestimmen, abgesehen vom Straßenverkehr. Ich mache keine Kompromisse, ich nutze die Welt um mich herum nach meiner eigenen Vorstellung, nach meinem Belieben. Ja, ich bin eine Frau – weiß, niederländisch und intelligent genug, um zu durchschauen, wie alles funktioniert. Ich bin eigensinnig genug, um nach meinen eigenen Überzeugungen zu leben. Niemand macht mir weis, dass ein Leben ohne bessere Hälfte (schon allein dieses Wort!) sinnlos ist und dass erst das Gebären von Kindern mein Frausein komplett macht.

Im Allgemeinen hasse ich Männer. Nicht alle, einige sind zu dumm, um sie zu hassen, bei ihnen genügt Verachtung. Die vielen Männer, die ich hasse, hasse ich aus tiefstem Herzen. Ich verabscheue ihre Arroganz, ihre Gewalttätigkeit, ihre Selbstgefälligkeit, ihre Aufgeblasenheit und ihre Faulheit, wenn es um Dinge geht, mit denen sie kein Geld verdienen können, die Mühelosigkeit, mit der sie Frauen seit Jahrhunderten als Haushälterinnen, Sklavinnen und Fußabtreter erniedrigen. Ich weiß, es ist zurzeit nicht in Mode, sich als Männerhasserin zu profilieren. Es ist eigentlich überhaupt nicht angesagt, etwas oder jemanden zu hassen. Das Schlüsselwort unserer Zeit heißt Balance. Du musst in Balance sein mit dir selbst und mit deiner Umgebung. Dein Magen-Darm-System muss in Balance sein, dafür musst du jeden Tag ein Fläschchen Trinkjoghurt zu dir nehmen. Außerdem musst du mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken, womit du dann wiederum den Trinkjoghurt komplett wegspülst, aber nun gut, deine Nieren und die Wirtschaft werden es dir danken. Du musst dich ausreichend bewegen. Stress musst du, so gut es geht, vermeiden, denn Balance muss auch im Kopf herrschen. Die Hormone müssen in Balance sein, genau wie dein Vitaminhaushalt. Es gibt eine empfohlene Tagesmenge an Vitaminen und Mineralien, die du zu dir nehmen musst. Und wehe, wenn du dich nicht daran hältst! Dann lauert schon die Osteoporose, und das ist noch das geringste Übel all der Qualen, die dich heimsuchen, wenn du dich nicht an die empfohlene Tagesmenge hältst. Die empfohlene Tagesmenge findest du auf den Verpackungen von so gut wie allen Lebensmitteln. Auf diese Weise kannst du auf einer Packung Schokostreusel nachlesen, wie viel der empfohlenen Tagesmenge du zu dir nimmst, wenn du ein Brot damit berieselst. Natürlich musst du dann aber auch noch das Brot (nur dunkles Mehrkorn- oder Vollkornbrot!) zurechnen und die Butter ebenfalls: nur halbfette Margarine, immer cholesterinarm, möglichst reich an Vitamin D, Calcium und anderem Blödsinn. Du brauchst verdammt nochmal einen Taschenrechner, um deine empfohlene Tagesmenge den ganzen Tag über zu kontrollieren. Essen und trinken: Was Schöneres gibt’s nicht, und was Einfacheres auch nicht.

Sorry, ich schweife ab.