TEXT + KRITIK 240 - Gerhard Henschel E-Book

27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition text + kritik

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: TEXT + KRITIK

- Sprache: Deutsch

"Souverän bewegt er sich zwischen den Gattungen und Stilen und folgt dabei offenbar nur einer einzigen Grundregel: Leserin und Leser niemals zu langweilen, vielmehr stets einen komischen Mehrwert zu erzeugen." Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor 2023 Gerhard Henschels (*1962) autobiografisch angeregte Martin-Schlosser-Romanreihe wurde von der FAZ als "faszinierendste[r] Zyklus der deutschen Gegenwartsliteratur" bezeichnet. Das Projekt umfasst das ehrgeizige Ziel, sich bis an die Gegenwart des Autors heranzuschreiben. Dafür gibt es nicht nur einen genauen Zeitplan, sondern auch ein akribisch geführtes Archiv. Im Genre des Kriminalromans ist Henschel ebenfalls ein 'Serientäter', wobei seine Krimis immer auch Gattungsparodien sind. Die Sprach- und Kulturkritik erweist sich ebenso wie die kommentierte Zitatcollage als Konstante in seinem vielschichtigen und vielseitigen Werk. Dessen Spektrum umfasst sprach- und kulturkritische Arbeiten, Satiren, Romane, Lyrik, Zeitreisen, Übersetzungen, Novellen, Fußballbücher und Wandertagebücher. Der Band möchte Gerhard Henschels Werk in seiner Breite würdigen. Neben Studien zu einzelnen Werken oder Romanzyklen gibt es auch werkübergreifende Analysen; zu Wort kommen Weggefährten, Literaturwissenschaftler, Autoren, Journalisten, Lyriker, Übersetzer und ein Filmemacher.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

TEXT+KRITIK.

Zeitschrift für Literatur

Begründet von Heinz Ludwig Arnold

Redaktion:

Meike Feßmann, Axel Ruckaberle, Michael Scheffel und Peer Trilcke

Leitung der Redaktion: Claudia Stockinger und Steffen Martus

Am Reinsgraben 3, 37085 Göttingen

Telefon: (0551) 54 76 643

Print ISBN 978-3-96707-868-8 E-ISBN 978-3-96707-870-1

Umschlaggestaltung: Thomas Scheer

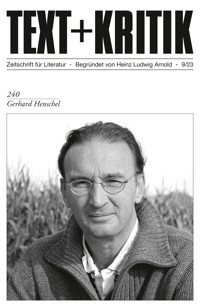

Umschlagabbildung: © Gerhard Kromschröder

E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© edition text + kritik im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, München 2023 Levelingstraße 6a, 81673 Münchenwww.etk-muenchen.de

Inhalt

Gerhard Henschel Martin Schlosser in Manhattan

Wenzel Storch »Was gut schmeckt, muß man einfach mit groß’n Löffeln ess’n«. Wann kommt die Große Bad Bevenser Ausgabe?

Christian Maintz »Die Gottesgabe, sich auf lustige Weise Feinde zu machen«. Gerhard Henschel und die Neue Frankfurter Schule

Lutz Hagestedt Literatur auf zweiter Stufe. Metaleptische Werkstiftung bei Gerhard Henschel

Anja Gerigk Alle Grade der Parodie. Ermittlungen zu einem Schreibprinzip

Susanne Fischer Mit Hölderlin im Schnellimbiss. Bemerkungen zu Atmosphäre und Leserbindung in den Martin-Schlosser-Romanen

Gerd Busse Martin meets Maarten. Die »Martin Schlosser«-Chroniken und »Das Büro« von J. J. Voskuil im Vergleich

Sven Hanuschek Es bedarf der Klarheit und der Aufheiterung. »Menetekel« als Anti-Katastrophenbuch

Laura Schütz Vom »Sumpf der Unmoral« und den »Apotheosen des Unterleibs«. Über Gerhard Henschels Monografie »Neidgeschrei« und weitere Publikationen zum Thema Antisemitismus

Moritz Hürtgen Goldt und Henschel brauchen einen Twitter-Account. Ironische Lyrik im »Erntedankfäscht«

Michael Ringel Den Nebel im Kopf lichten. Gerhard Henschel und die Wahrheit – ein Vierteljahrhundert Affären, Skandale und Prozesse

Laura Schütz Auswahlbibliografie

Notizen

Gerhard Henschel

Martin Schlosser in Manhattan

Schauerlich unausgeschlafen sahen sie aus, die Mitglieder unserer kleinen Reisegruppe, als wir am Sonnabendmorgen aufs Boarding warteten: Oliver Schmitt, Thomas Gsella, Martin Sonneborn, Benjamin Schiffner und ihre mir nicht alle namentlich bekannten Freundinnen sowie Anna und Chlodwig Poth und auch Hermann, der von uns allen wahrscheinlich schon am weitesten in der Welt herumgekommen war, weil er auf mehreren Kontinenten berufliche Verpflichtungen hatte. Sein Vater, sagte er, schüttele darüber immer wieder den Kopf. »Du weißt ja, daß der ’n bodenständiger Emsländer ist und als Maurer in Rütenbrock und den umliegenden Dörfern zeitlebens viel zu viel zu tun gehabt hat, um weiter reisen zu können als bis Meppen oder in Ausnahmefällen bis Osnabrück. Er kann allerdings verstehen, daß ich manchmal dienstlich nach Pakistan oder Nigeria fliegen muß. Aber als ich ihm gesagt hab, daß ich einfach so mal nach New York fliegen will, hat er mich gefragt: ›Wat wust’n dor?‹«

»Versteh ich nicht. Dein Vater hat sich doch in den frühen Sechzigern selbst in Greenwich Village rumgetrieben! Ist er da nicht sogar mal als Schlagzeuger bei Led Zeppelin eingesprungen?«

»Ja, schon«, sagte Hermann, »aber davon darf meine Mutter nichts wissen. Behalt das bitte für dich!«

»Wie du willst. Auch wenn das in jedem besseren Rocklexikon steht …«

»Deine Mutter hat doch aber bestimmt auch nichts davon gewußt, daß dein Vater in Meppen nur zum Schein auf der Erprobungsstelle gejobbt hat und in Wirklichkeit dauernd mit The Lovin’ Spoonful auf Tournee gewesen ist!«

»Da verwechselst du was. Mein Vater war nur ’ne Zeitlang Flötist bei den Grateful Dead. Und meine Mutter ist damals als Baßgitarristin mit Jefferson Airplane unterwegs gewesen.«

»War das vor oder nach ihrer Zeit bei The Jimi Hendrix Experience?«

»Danach. Vorher hat sie die Kinks gemanagt …«

Das Boarding ließ immer noch auf sich warten.

»Habt ihr denn ’n schönes neues Heft gemacht?«, fragte ich den gähnenden Martin Sonneborn.

»Oja«, sagte er. »Wir haben diverse Landtagsabgeordnete der DVU in Sachsen-Anhalt im Auftrag des Nazis Gerhard Frey telefonisch zu einem Fackelzug durchs Brandenburger Tor abkommandiert, und die haben sich sogar dazu bereit erklärt, in Berlin an einer öffentlichen Verbrennung von Zeitschriften der linken Kampfpresse mitzuwirken. Mehr kann man nicht verlangen.«

Thomas Gsella und seiner Freundin fiel nun plötzlich auf, daß sie ihre Geldkarten daheim liegengelassen hatten.

»Ist das okay, wenn wir uns ’n bißchen was von euch pumpen?«, fragte Thomas in die Runde. »So knetemäßig? Nur für die paar Tage natürlich, und ihr kriegt alles auf Heller und Pfennig zurück!«

»Thomas«, erwiderte Oliver, »selbstverständlich leihen wir euch alles, was ihr braucht, aber laß dir hier und heute bitte auch mal sagen, daß du der senilste Rentner bist, der je versucht hat, trotz stark fortgeschrittenem Alzheimer die Welt zu erkunden …«

»Sehe ich auch so«, sagte Thomas. »Aber mit gewissen Abstrichen! Ich bin nämlich immerhin schon so groß, daß ein Arzt mal einen Abstrich an mir vorgenommen hat. Bei einem Verdacht auf ein Lungenkarzinom. Ungelogen!«

Um halb neun zwängten wir uns in die Sitze in der Economy Class. Man saß da wie eingedost. Und wohin mit den Beinen? Sollte man sich die unters Kinn klemmen?

Auf die Unterarme hatte ich mir Nikotinpflaster geklebt.

Mein erster Langstreckenflug. Acht Stunden lang in einem Vehikel der Singapore Airlines über den großen Teich schweben …

Hermann meinte, daß Kolumbus und seine Matrosen es auf ihrer Reise in die Neue Welt vermutlich noch viel unbequemer gehabt hätten, und dann ratzte er ein.

Von meinem Fensterplatz aus konnte ich zehn Kilometer unter uns den Atlantik erblicken: eine friedlose Wassermasse, über der wir mit knapp eintausend Stundenkilometern dahinflogen.

Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, dachte ich, obwohl ich in Hamburg wohnte. Und: Wie würden wir sterben, wenn dieses Flugzeug abstürzen sollte? Würden wir verbrennen, zerschellen oder ersaufen?

Im Bordkino lief »Wag the Dog«, ein Film, in dem Robert De Niro und Dustin Hoffman zwei Schurken spielten, die dem kurz vor dem Wahltermin in einen Sex-Skandal verstrickten US-Präsidenten den Arsch retten wollten, indem sie einen Krieg der USA mit Albanien in die Wege leiteten, um die Fernsehzuschauer auf andere Gedanken zu bringen.

Weder in Rußland noch in China hätte ein systemkritischer Film dieser Güteklasse produziert werden können, denn im Unterschied zu der Supermacht USA wurden Rußland und China von Angsthasen regiert, die keine oppositionellen Regungen ertrugen.

Beim Anflug auf den John F. Kennedy International Airport knackte es in meinem linken Ohr.

»Look out!«, rief Hermann. »The land of the free and the home of the brave!«

»I’ve come to look for America«, sagte Oliver, als wir gelandet waren. »Und was wollt ihr anderen Blödmänner hier?«

Die Einreiseformalitäten gingen so ruppig vonstatten, daß ich mich in die Zeiten zurückversetzt fühlte, in denen ich als Transitstreckenreisender den uniformierten Muffköppen der DDR ausgeliefert gewesen war. Schlechtgelaunte Herren schubsten uns herum und schnauzten uns an, so als ob wir nur aus Bosheit angereist wären.

Dann standen wir endlich auf einem S-Bahnsteig, von dem ich nicht wußte, ob er in New York S-Bahnsteig hieß oder anders, und steckte mir nach insgesamt zehn Stunden Enthaltsamkeit eine Zigarette an.

I smoked the last one ten hours ago …

Ein Schwarzer stürmte auf mich zu und schrie mich an: »Put it out!«

Im Land der freien Bürger war es also nicht einmal mehr erlaubt, auf einem Bahnsteig unter freiem Himmel ein Zigarettchen zu schmauchen. Welch warmer Empfang!

Oliver hatte für uns alle Zimmer in einer Absteige irgendwo in der Lower East Side reserviert. Pioneer Hotel, 341 Broome Street. Auf einer Tafel im Eingangsbereich stand:

NO REFUNDS

NO BICYCLES

NO PETS

NO VISITORS

Und als hätte das noch nicht einladend genug geklungen, hörten wir, wie sich jemand vor uns bei der Frau an der Rezeption über den Manager des Hotels beschwerte: »He’s an asshole! He’s mean, he’s nuts, he’s drunk, he’s mad, he’s a piece of shit!«

»Hier verspricht’s ja gemütlich zu werden«, sagte Hermann.

476 Dollar mußten er und ich für unser Doppelzimmer im voraus abdrükken, einen miesen Verschlag mit dem schmalsten Doppelbett, das ich je gesehen hatte. Wenn wir es gemeinsam nutzen wollten, mußten einer von uns verkehrtrum drin liegen, mit dem Kopf am Fußende, weil unsere Oberkörper nicht nebeneinander hineingepaßt hätten.

Wir probierten es aus.

Hermann sagte, daß er sich damit besser arrangieren könne, wenn ich mir die Füße wüsche. »Und du könntest netterweise auch die Socken wechseln …«

Ein Nickerchen war jetzt das richtige. In meinem linken Ohr summte es seit der Landung unangenehm, und draußen jaulten unablässig Polizeisirenen auf, um uns daran zu erinnern, daß in New York jeden Tag durchschnittlich zwei Morde begangen wurden, aber die Müdigkeit übermannte mich spielend.

»Aufstehen!«, rief Hermann. »Wir sind hier nicht hergeflogen, um unseren ersten Abend in der Hauptstadt der Welt zu verpennen! This is the city that never sleeps!«

Er hatte gerade geduscht und brannte darauf, mit mir durch Manhattan zu schlendern.

»Ist das zu glauben?«, fragte er, als wir ausschritten. »Vor zwanzig Jahren haben wir in Meppen die Schulbank gedrückt, und jetzt flanieren wir hier durch den großen Apfel!«

Ich rief ihm eine Zeile aus Leonard Cohens Song »Famous Blue Raincoat« ins Gedächtnis:

There’s music on Clinton Street all through the evening …

Anhand meines Falk-Plans stellten wir fest, daß die Clinton Street nur elf Querstraßen entfernt war, und schon hatten wir ein Ziel.

Es überraschte mich, wie ruhig der Stadtverkehr dahinfloß. Aus Frankfurt und Berlin war ich da anderes gewohnt.

Die Amerikaner seien eben die Herren der Welt, sagte Hermann. »Die haben’s nicht nötig, so blöd auf die Tube zu drücken …«

Ein Radfahrer zischte an uns vorbei, ohne Licht, überholte eine Autokolonne, fuhr bei Rot über die nächste Kreuzung, wich um Haaresbreite einem Taxi aus und entschwand aus unseren Augen.

»Paß auf dich auf!«, rief Hermann ihm nach. »Aber um aufs Thema zurückzukommen: Für mich ist New York die Stadt der Gegensätze! Und weißt du auch, warum?«

»Verrat’s mir.«

»Weil hier so viele Gegensätze aufeinanderprallen. Arm und reich, jung und alt, weiß und schwarz … you name them!«

»Diese Beobachtung solltest du dir patentieren lassen.«

»Und mir ist auch noch was anderes aufgefallen. New York scheint so eine Art Schmelztiegel der Kulturen zu sein! Glaubst du, daß ich als Buchautor mit dieser These reüssieren könnte? Du kennst dich doch aus in der Verlagslandschaft …«

»Warte lieber noch drei oder vier Jahre. Momentan käme das den meisten Lesern noch zu ungewohnt vor.«

»Ich glaube aber, daß ich damit einiges zum besseren Verständnis der Zustände in dieser Stadt beitragen könnte. Und das ist noch nicht alles! Ich hab mir nämlich auch Gedanken über die Verbrechensbekämpfung gemacht und etwas entwickelt, das man ›Broken-Windows-Theorie‹ nennen könnte. Dabei bin ich von der Prämisse ausgegangen, daß die Kriminalitätsrate sinkt, wenn man kaputte Fenster sofort repariert. Denn damit signalisiert man den Verbrechern, daß der Staat mit Argusaugen über sie wacht und die Zügel nicht schleifen läßt …«

»Hast du das schon mal dem New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani vorgeschlagen?«

»Der geht leider nie ans Telefon.«

»Versuch’s weiter, Hermann. Da nicht lockerlassen!«

In der Clinton Street ließ sich nicht einmal die leiseste Musik vernehmen. Wir kehrten um, verzehrten unterwegs jeder zwei Hamburger und trafen uns mit den anderen in einer Bar an der Chrystie Street, wo das Personal sich abstoßend patzig aufführte und man für ein Glas Bier umgerechnet zehn Mark hinblättern mußte.

Oliver erläuterte mir die in New York geltenden Trinkgeldregeln, doch ich kapierte sie nicht, obwohl Prozentrechnung so ziemlich das einzige gewesen war, was ich in Mathe halbwegs verstanden hatte. Hängen blieb bei mir nur, daß die Kellner einzig und allein vom Trinkgeld lebten. Aber weswegen benahmen sie sich dann so kodderschnäuzig? Weil sie wußten, daß man als Gast ohnehin dazu verpflichtet war, ihnen soundsoviel Trinkgeld zu spendieren?

Bei Hermanns und meinem nächsten Kontrollgang am Sonntagvormittag war mein linkes Ohr nach wie vor verpfropft und für alles taub außer für das innere Summen, was mich jedoch nicht davon abhielt, die Schönheiten der Stadt zu würdigen. An einer Baustelle fiel mir auf, wie sexy die amerikanischen Maurer aussahen – alle oben ohne und so braungebrannt und muskulös, als wären sie einem Sexfilm entlaufen –, und in der Fifth Avenue kriegte ich fast eine Genickstarre vom Bestaunen der vielen Wolkenkratzer.

Neu war mir, daß es einem auch schwindlig werden konnte, wenn man von unten zu einem Gebäude aufblickte. Das hatte ich zuvor noch nicht erlebt.

Glorios!

Man könne es auch Hybris nennen, sagte Hermann. »Denk an den Turmbau zu Babel!«

Von Hermanns Heimatdorf Rütenbrock unterschied New York sich natürlich in vielem.

»Was wäre denn das Rütenbrocker Gegenstück zur Fifth Avenue?«

»Die Ter Apeler Straße«, sagte er. »Und was für die New Yorker der Hudson River ist, das ist für uns der Haren-Rütenbrock-Kanal!«

»Und was ist euer Gegenstück zum Broadway?«

»Die Backsteinkirche Sankt Maximilian.«

»Und euer Gegenstück zur Wall Street?«

»Die Harener Kreissparkasse.«

»Man könnte also sagen, daß Rütenbrock das New York des Emslands ist.«

Ganz so weit würde er nicht gehen, sagte Hermann, doch die Richtung stimme, und bei seinem nächsten Heimatbesuch werde er eine Städtepartnerschaft zwischen Rütenbrock und New York ins Gespräch bringen.

Von Bausünden war die Fifth Avenue aber nicht frei. Besonders arg nahm sich der Trump Tower aus, benannt nach einem Immobilien-Tycoon, der sich nicht entblödet hatte, seinen Namen in goldenen Lettern über den Eingang klatschen zu lassen.

»Und jetzt sehen wir mal im Central Park nach dem Rechten, dem hiesigen Gegenstück zum Bourtanger Moor«, sagte Hermann. »Oder willst du vorher noch bei Louis Vuitton shoppen? Vielleicht brauchst du ja ’ne neue Golftasche oder Mokassins aus Alligatorleder …«

Im Central Park ging es so friedlich zu, daß ich kaum glauben mochte, an einem Ort zu sein, der sich bei Einbruch der Dunkelheit in eine lebensgefährliche No-Go-Area verwandelte. Hätte diese Kriminalitätsbrutstätte nicht mit Halogenscheinwerfern ausgeleuchtet und von patrouillierenden Cops aus den Klauen der Unterwelt befreit werden können?

Vielen Männern lugte überm Hosenbund die Unterhose heraus, damit man den Markennamen lesen konnte. Das war zur Zeit der letzte Schrei.

Westlich vom Central Park standen wir dann vor dem Dakota Building, in dem John Lennon gewohnt hatte und vor dem er 1980 von dem Vollidioten Mark David Chapman erschossen worden war.

Hermann wollte hineingehen und bei Yoko Ono klingeln, doch er wurde abgewimmelt.

»Schade«, sagte er. »Ich hätte sie gern mal gefragt, ob es wahr ist, daß sie die Beatles kaputtgemacht hat!«

Anna und Chlodwig schwirrten irgendwo in der Stadt herum. Die anderen wollten am Nachmittag alle in die Bronx fahren und mal austesten, wie weit eine deutsche Touristengruppe sich dort vorwagen könne.

Meiner Ansicht nach war dies der dümmste Plan seit der Ardennenoffensive. Kopf und Kragen in der Bronx riskieren? Wozu, um Himmels willen?

Nachdem ich drei Hotdogs gegessen hatte, die mein Gedärm in Unruhe versetzten, erreichte ich das Hotelzimmer gerade noch rechtzeitig, bevor die Sache in die Hose ging.

Mit Kanonendonner fuhr alles aus mir heraus, was ich bislang in New York verspeist hatte, und ich war mir selbst unendlich dankbar dafür, daß ich diese aufwühlenden Minuten nicht in der Bronx verbringen mußte, fern von einer Lokusschüssel und womöglich noch gejagt von irgendeiner blutrünstigen Gang …

»Vier martialisch auftretende Latinos haben uns zu verstehen gegeben, daß wir verduften sollten, wenn uns unser Leben lieb wäre«, berichtete Hermann, als er und die anderen wider Erwarten lebend zurückgekehrt waren. »Die haben von einer zehnstufigen Gefahrenskala in der Bronx gesprochen und gesagt: ›This here is nine out of ten.‹ Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Aber wir sind wenigstens einmal in der Höhle des Löwen gewesen! Im Gegensatz zu dir altem Stubenhocker!«

Unsere vom Goethe-Institut organisierte Lesung sollte im Deutschen Haus der Columbia University in South Harlem stattfinden. Olav Westphalen, die in New York wohnende andere Hälfte des Zeichner-Duos Rattelschneck, begrüßte uns dort freundlich, hatte aber schlechte Nachrichten: Das Catering, das wir uns anstelle eines Honorars ausgebeten hatten, bestehe nur aus zwei mageren Flaschen Weißwein.

Und damit wollte das Goethe-Institut sieben durstige Personen einen ganzen Abend lang beköstigen?

Wir drückten dem ortskundigen Olav Bargeld in die Hand und baten ihn, aus der nächstgelegenen Quelle so viel Bier und Wein mitzubringen, wie er tragen könne, und zu unserer Erleichterung trudelte er eine halbe Stunde später mit zwei prallgefüllten Plastiktüten wieder ein.

Hermann feuerte mich an: »Wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall!«

Zu seinem Verdruß war er von Fremden schon oft mit dem Schauspieler Richard Thomas alias John-Boy Walton verwechselt worden. An diesem Abend wollten wir uns deshalb einen kleinen Spaß daraus machen, daß ich ihn als unseren Ehrengast John-Boy Walton vorstellte.

Rund dreihundert Menschen füllten den Saal, als wir auf die Bühne gingen. Der Altersdurchschnitt war sehr hoch, wie es aussah, und erst da begriff ich, daß unser Publikum großenteils aus deutschen Immigranten bestand, die vor den Nazis geflohen waren.

Oliver spielte den Conférencier, gekonnt wie immer, und überließ das Mikrofon nach einem kurzen Einleitungsgeplänkel »the one and only Thomas Gsella, Deutschlands Antwort auf Michael Jackson«.

Es folgte eine Erzählung über einen angetrunkenen Kunstsammler, der auf einer Vernissage »stramm am Sekt« sog. Ungerührt las Thomas selbst den Satz »Sein Mund sah mir in die Augen« vor und ließ die verworrene Story mit der Bemerkung ausklingen: »Wortlos schleppte ich mich aus dem Café, trat draußen noch gegen eine Cola-Büchse und ging schlafen.«

Danach war ich an der Reihe. Ich hatte meinen größten Heuler im Gepäck, die Bauernbeleidigungsgeschichte »Performance in Frose«, die davon handelte, daß der Kleinverleger Michael Rudolf und ich in dem Kaff Frose in Sachsen-Anhalt angeblich einmal vor Landwirten gelesen hätten, die uns für EU-Kommissare hielten, doch bevor ich loslegte, bat ich um einen Applaus für meinen heute unter uns weilenden Freund Richard Thomas, besser bekannt unter seinem Namen John-Boy Walton.

In der hintersten Reihe stand Hermann auf.

»There he is!«, rief ich und zeigte auf ihn.

Er verneigte sich mehrmals und erhielt tatsächlich großen Beifall.

Mit mir selbst verfuhr das Publikum nicht so gnädig. Normalerweise wurde bei dieser Geschichte spätestens ab dem fünften oder sechsten Absatz gelacht, doch mir schlug auch beim neunten noch immer ein herbes Schweigen entgegen.

In der Hoffnung, die Stimmung nun allmählich zum Moussieren bringen zu können, las ich den zehnten vor: »Den Herren aus Brüssel präsentierte man sich im Sonntagsstaat aus wulstigen Anzugjacken, Hochwasserhosen und Gummistiefeln mit Schlammkruste. Aus manchen Stiefeln wuchsen auch prachtvolle Knieknäuel, die den Damen gehörten. Sie trugen Broschen aus Kreppapier auf ihren Küchenschürzen. Hornbrillen und warzenfarbene Kopftücher verhüllten den Rest des Debakels …«

Ich merkte, daß das Publikum mit mir fremdelte, und die heiteren Zweizeiler à la »Vom Rindvieh in der Hungersnot / bezieht ihr euer Fladenbrot« machten alles noch schlimmer.

Um das Elend abzukürzen, ließ ich zwei, drei Absätze aus und fuhr dort fort, wo Michael Rudolf die Bauern in Frose über die neuen Bauernregeln informierte: »Nach dem Verlassen der Grundstellung dürften Bauern nur noch ein Feld weitergehen und nur diagonal schlagen. Wer nicht pariere, werde auf der Dreschtenne von EU-Kommissaren mit Knotenstöcken ausgepeitscht. Allen Bauern aber, die noch vor Neujahr ihren eigenen Hof in Brand gesteckt hätten, winke als Anreiz Steuerbefreiung auf Lebenszeit, Subventionsverdoppelung und das Recht auf Hausschlachtung mit Dynamit.«

Auch darauf reagierte das Publikum frostig.

Ja, glaubten diese Leute denn, ich meinte das ernst? Hatten die New Yorker des Jahres 1998 keinerlei Gespür mehr für Schabernack und Sophistication?

Meine Geschichte endete damit, daß die Bauern in Frose ihr Dörfchen mit Freuden in Asche legten, und als ich fertig war, erhob sich ein Mann und rief: »So! Das genügt!«

Er schickte sich zum Gehen an, und diverse andere Zuhörer folgten seinem Beispiel und verließen murrend und stühlescharrend den Saal.

Während dieser Exodus vor sich ging, kündigte Oliver den nächsten »Top Act« an – Anna und Chlodwig Poth mit der Dia-Show »Last Exit Sossenheim« –, aber die Luft war raus, und ich stahl mich fort, um vor der Tür eine zu rauchen.

And it’s hard times in the city

Livin’ down in New York town …

Vier Meter neben mir sah und hörte ich draußen, wie sich ein Lesungsbesucher bei einer Frau vom Goethe-Institut über meinen Beitrag beklagte: »It was so hateful!«

Sie nickte und sagte, daß es ihr leid tue. Diese Typen von der Titanic würden »never, never, never« wieder eingeladen!

A clash of civilizations. Ob es daran lag, daß diese Menschen zuletzt 1932 die satirische Wochenschrift Simplicissimus gelesen hatten und von neueren Formen der Satire überfordert waren?

Eine schätzungsweise dreißigjährige Frau kam auf mich zu. »I’m Heidi«, sagte sie, »and I’ve been very impressed by the story about the farmers in – what was the name of the village? Frowsee?«

Sie hatte etwas liebenswert Burschikoses an sich und schüttete mir ohne weiteres ihr Herz aus: Seit einem halben Jahr versuche sie, in New York als Drehbuchautorin Fuß zu fassen, aber das sei schwierig. In ihren Drehbüchern gehe es um Sexualität und Sinnlichkeit, und sie habe übrigens schon mehrere Monate Urschreitherapie hinter sich …

»Hier bist du also abgeblieben!« rief Hermann, als er Heidi und mich in unserer Raucherecke entdeckt hatte.

Ich machte die beiden miteinander bekannt: »Heidi, this is my old friend John-Boy Walton! John, this is my new friend Heidi!«

»John-Boy my ass«, sagte sie fröhlich, aber Hermann teilte uns mit, daß er bei seiner Vorstellung als John-Boy im Saal den Ausruf vernommen habe: »Der ist das wirklich!«

»Und wie ist der Abend da drin dann noch so gelaufen?«

Die Poths, Martin Sonneborn, Benjamin Schiffner und Olav Westphalen hätten sich wacker geschlagen, sagte Hermann. »But there was a certain lack of communication, wie unsere alte Englischlehrerin gesagt hätte …«

»Well, never mind«, sagte Heidi. »It’s lonely at the top.«

Ein Auszug aus dem noch unveröffentlichten Martin-Schlosser-Roman über die Jahre 1996 bis 1998.

Wenzel Storch

»Was gut schmeckt, muß man einfach mit groß’n Löffeln ess’n«1Wann kommt die Große Bad Bevenser Ausgabe?

Mit Literatur aus der Neuzeit kann man mich normalerweise jagen. Ich mag es nun mal, wenn die Damen in Reifröcken einhergehen und die Herren in Kutschen transportiert werden. Und wenn der Held nicht einfach an der Tür klingelt, sondern seine Ankunft mit Hilfe reizender Billetts zu feiern gedenkt.

Wenn die Gasthäuser »Des Teufels Zahnbürste« oder »Zum grauen Laubfrosch« heißen.2 Wo man, bevor die Nacht in ihre Rechte tritt, dem leckeren Schmaus volle Gerechtigkeit widerfahren lässt – als das Jahrhundert noch Säkulum und das Jahrfünft noch Lustrum hieß. Und sich die Dichter noch nicht Hanns-Josef, sondern Johann Nepomuk oder Adelbert nannten.

Auf pittoreske Schauplätze, auf Traumreiche wie Apapurincasiquinitschchiquisaqua, Nester wie Lollenfinken oder Bächlein wie Pluderbach muss, wer neue Literatur liest, natürlich verzichten.3 Adieu Fuselbronn, Dachsloch und Wüsttrumnei4 – für die nächsten acht, neun Seiten will ich mich mit Örtlichkeiten wie Vallendar, Meppen und Bielefeld bescheiden.5

Und ich tue es gern, denn ich habe mich selbst dazu »verortheilt«.6 Schuld daran trägt eine E-Mail, die am 24. Januar 2020 gegen 20:10 Uhr bei mir einlangte. Man lud mich ein, ein paar Worte zu einer Festschrift beizusteuern, die man einem unserer zeitgenössischen Dichter zu Füßen legen wolle. Einem Manne, dessen Werk mir nicht nur lieb und teuer, sondern – trotz meiner rückwärtsgewandten Neigungen – auch wohlvertraut war, einem Manne, dessen Weizen gleichsam auf allen Feldern der Textproduktion blüht, weshalb ›wohlvertraut‹ auch nur heißen soll: von gewissen Früh- und Nebenwerken, von anonym oder pseudonym Publiziertem, von allzu versteckt oder verstreut Erschienenem, überhaupt von allem Apokryphen abgesehen.