Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

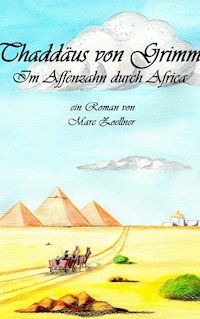

Es ist eine gar seltsame Expedition, die sich im Winter 1901 die staubigen Ufer des Nil entlangquält. Drei Männer sitzen auf dem Kutschbock: Die zwei Dresdner Studenten Thaddäus von Grimm und Paul Ullrich sowie ihr greiser Hauslehrer Hieronymus Malthasis. Ihnen voran stapft Oswin, ein stolzer, jedoch nicht selten widerspenstiger Gaul aus edler sächsischer Zucht. Ein Dutzend Fässer Wein haben sie geladen. Ihr Ziel ist das Ruwenzorigebirge im tiefsten Herzen Afrikas. Dieses Buch erzählt die spannende Geschiche jener gar seltsamen Expedition.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch:

Es ist eine gar seltsame Expedition, die sich im Winter 1901 die staubigen Ufer des Nil entlangquält. Drei Männer sitzen auf dem Kutschbock: Die zwei Dresdner Studenten Thaddäus von Grimm und Paul Ullrich sowie ihr greiser Hauslehrer Hieronymus Malthasis. Ihnen voran stapft Oswin, ein stolzer, jedoch nicht selten widerspenstiger Gaul aus edler sächsischer Zucht. Ein Dutzend Fässer Wein haben sie geladen. Ihr Ziel ist das Ruwenzorigebirge im tiefsten Herzen Afrikas. Dieses Buch erzählt die spannende Geschiche jener gar seltsamen Expedition.

Über den Autor:

Marc Zoellner, Jahrgang 1982, stammt aus der traditionsreichen Porzellan- und Weinstadt Meißen. Er studierte Philosophie in Dresden sowie Arabisch in Sana'a und ist seit 2008 in Sachsen und Kanada als freischaffender Journalist, Publizist und Übersetzer tätig. Nach "Meine Deine Nachbarschaft" ist dieses Buch seine zweite selbständige Veröffentlichung.

Für Sandra von Mupfi

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

EUROPA

Eine durchwachsene Gesellschaft

Frische Fische und ein Moloch

Vier historische Momente

Elf Freunde und ein Ball

Der König ist tot!

AFRICA

Den Fuß im Sande Africas

Der letzte Hellene

Der Staub von tausend Jahren

Von Krokodilen und Kamelen

Im Kugelhagel bei Khartoum

Im Reich der Sklavenjäger

Im Hause des Tippu-Tip

Im Nebelgebirge

Das Tor zur Hölle

Nachwort

Vorwort

Es ist mir ein herzliches Anliegen, Ihnen, werte Leser, anbei von jenen Ereignissen zu berichten, welche mich im Lenze anno Domini 1901 aus meiner Heim-und Residenzstadt, wie ich sie liebevoll zu nennen pflege (obbei ich fürwahr nicht wie die Herren weilte, wie ich Ihnen einzugestehen hierbei gedenke), der wohl hübsch zu bewohnenden Elbflorenz des Namens Dresden, zu führen gedachten und geradewegs ins Herze jenes uns in seit jeher in Erstaunen und Schwelgerei versetzenden Kontinentes, des unbekannten dunklen Africa.

Nur Gott allein und meine getreue Minna, die meiner Eingedenk mir in all den Tagen die Treue hielt, wissen, wieviel Gram es mir bereitete, in den Jahren meines Eremitiums nicht die Hand zur Feder führen und gar sogleich in der Wildernis der Dschungel und Wüsten dieses Fleckchen Erdes die Memoiren meiner Reise niederfassen zu können. Angesichts derer Erinnerungen sitze nun auch ich hier im Licht der trüben Kerze, halb bekümmerten Auges, halb der Freude innig, meine Minna, die ich in Jahren nicht sah und umarmte, wieder gesund und wohlauf an meiner Seite wissen zu dürfen.

Manche Geschichten, so muss ich erläutern, bedürfen einer längeren Einleitung, denn wisset, Leser, dass auch der längste Weg nur mit dem ersten gesetzen Schritt vor sich beginnt. Anbei, ich werde Ihnen in der Handlung nicht aus dem Sichtfelde galoppieren, denn wie meine erlebte Reise, zu welcher wir sogleich aufholen wollen, führe ich nun auch meinen Monolog zu Ihrem Amusement in der mir innenwohnenden sächsischen Gemütsamkeit fort. Und so beginne ich am Anbeginn jeglichen Beginnes, nur wenige Schritte, nach denen Adam mit Fraulichkeit das Paradies verließ, das Imperium Romanum den Goten zu Opfer ward und mein Herr Vater meine selige Mutter ehelichte. Gott habe sie lieb!

Geboren ward ich, so es denn für Sie von Interesse sei, fürwahr, für unsere Erzählung wird es dies noch, so darf ich versprechen, an den Ufern des Flüssleins Elbe, welche sich weiland aus den Bergen und Klüften der taträischen Gebirge gießt, und, mit den Wassern der Schweizer Hochfelsen gefüllt, sich sacht ihren Weg bahnt, um im Umlande der Dresdner Barockale die Sträucher und Stöcke des begehrlichen Weines unseres sächsischen Königreichs zu speisen. In einem Häuslein auf dem Lande wuchs ich auf, ein kleiner Hof mit dreierlei Seiten, einem gespannhohen Tor und einer Scheune, gefüllt mit Rüben und Kartoffeln.

Wie schon mein Großvater und bereits der seinige, so stand auch mein Herr Papa seit jeh als Winzer im Dienste der chursächsischen Mundschenkerie. Die Weine meiner Familie, ihnen voran der verlockend süße Traminer, fanden bei Hofe großen Begehr, und so kam es, dass mein Herr Papa die Tage seines Lebens damit verbringen durfte, in seiner Kutsche von Gut zu Schloss zu reisen, den Herren ihren Wein zu beliefern und derbei zu mancher Festlichkeit an reich gedeckter Tafel geladen wurde. Nicht selten ward auch mir das Vergnügen zuteil, ihn dabei zu begleiten.

Meine Frau Mutter verstarb mit mir als ältestem Sohne im Kinderbett, diesweil ich ohne Brüder aufwuchs. Einzig meine Base, deren Vater mein Onkel und der Gatte der Schwester meiner Frau Mama war und als Handelsattaché im Fränkischen auswärts lebte, verbrachte ihre frühen Tage mir als Spielgefährtin zur Seite auf dem Hof meiner Familie, bis sie als junge Dame, denn sie ward wahrlich hochbegabt, woran keinerlei Zweifel bestand, von ihrem Mäzen auf eines der churfürstlichen Elysseen fernab im Bautzener Lande beordert wurde, um dort das Pianissimo zu studieren. Dies war wohl eine Art von Klavier, obgleich ich mich bereits als Heranzögling mehr des Weines als der Musika zugewandt fühlte und mich somit auch heute zu keiner hinreichenden Expertise verleiten lassen möchte.

Fortan ward ich gezwungen, mir meine Kameraden auf unseren wöchentlichen Ausflügen in die Residenz zu suchen. Anfangs waren es die Söhne der Kaufleute, mit denen mein Herr Vater zu Hofe verkehrte, wohl erzogen in Ausdruck und Manier, jedoch mit dem Holzschwerte plumb und unbeholfen und voller Furcht vor Schlamm und Matsch. Später Gehilfen aus des Königs Küche, die Fuhrwerkpfleger sowie ein Gärtner, der sein Tagewerk auf den Terrassen des Elbufers verrichtete und zu welchem ich trotz seines hohen Alters und dem wuseligen langen Bart ein gar freundschaftliches Verhältnis unterhielt. Zu meinem Vergnügen unterrichtete er mich in mancherlei Dingen, von welchen mein in Griechisch und Latein abbrevierter Hauslehrer, Herr Hieronymus Malthasis, lediglich resigniert zu schweigen verstand.

Schon auf meines Herrn Vaters Gut verbrachte ich die helleren Tage mit Pflege und Beschneidung des Weines. Ich wusst recht bald, welche Trauben reif zur Ernte und welche bekümmert vom Mehltau und den Schnecken bestenfalls vom Trog zur Kippe zu wandern bereit waren. Andere Pflanzen jedoch fanden in den Augen meines Herrn Vaters lediglich Bestand als unnützes Kraut und erfuhren die diesbezügliche elementare Behandlung. Dieser Gärtner jedoch, jenen, den ich soeben bereits erwähnte, wie Sie sich erinnern können, werte Leser, lehrte mich die Unterschiede zwischen einer Fülle an Bäumen und Gewächsen, welche ich hierbei alphabetisch wiedergeben möchte, als da wären der Ahorn, die Akazie, die Birke, die Buche, die Drolpe, die Eiche, die Esche und die Fichte. Und so ging es hernach fort bis zur Zypresse.

So ward ich allmählich bewandert in den Geheimnissen der Botanica. Oft, während die Herren zu Hofe ihren Geschäften von Rechnung und Buchführung nachgingen, einer recht eigensinnigen Veranstaltung, die in ihrer Langeweile Stunden und Tage füllen konnte, nahm dieser Gärtner mich als Knaben zur Hand, führte mich in den Großen Garten, dem churfürstlichen Park unserer Hauptstadt, und erklärte mir, welche Bäume welche Blätter trugen, woran man die Samen der Farbe und manchmal auch der Flügel her ihren Erzeugern zuordnen konnte und welche Kastanien, die des Herbstes zu Laub und Boden fielen, von den Menschen gekocht werden konnten.

Mein Herr Vater, frei des Interesses, mir eine kaufmännische Ausbildung zuteil werden zu lassen, förderte mich in meinem Verlangen, der Natur in ihrer wortwörtlichen Wurzel auf die Spur zu kommen, und so erdachte er sich manch teures Geschenk an Büchern des Gelehrten Linné sowie des Engländers Darwin. Nur über ersteren jedoch durfte ich zu Hofe diskutieren und nur aus ihm im Beisein anderer lesen. Spät erst erfuhr ich, worin die Sorge meines Herrn Papa begründet lag. Doch ich verstand. Und auch mein Herr Vater ging Sonntags immer brav zur Messe.

Dem Studium der Botanica folgte alsbald jenes der Faunistik. Diese Gelegenheit bot sich mir nicht nur, da uns, dem Gärtner und mir, auf unseren Ausflügen immer wieder die seltsamsten Kreuche und Fleuche über den Weg liefen, Salamander, Hirschkäfer, Tauben und Rebhühner und im Schein des fahlen Mondes, wenn der Abendstern sich mit den Strahlen der versinkenden Sonne zu bedecken gedachte, manch Reh und Fuchs.

Es waren für mich immer die besonderen Erlebnisse, denn lassen Sie sich erzählen, werte Leser, dass, obwohl meine kindliche Schlafkammer sich im Gebälk des Dreiseitenhofs befand, ich doch bei meinen Rundgängen durch die Weinberge kaum ein Haar an Tieren zu Gesicht bekam. Fürwahr, Schnecken sämtlicher Arten sah ich mehr, als eine Rotte Enten zu Lebtag je hätte verzehren können, auch Käfer und kniehohe Ameisenhügel, deren Heerscharen von Bewohnern sich die nackten Kriecher zur Beute machten, Krähen überdies und so manche Blindschleiche. Doch den Säugern war unser Anwesen zu kahl und schließlich zu steil, um sich über diesen tummeln zu können.

So ward es wohl nicht verwunderlich, als meine Stunde heranbrach und mir der Herr Hieronymus Malthasis zeitgleich mit der Bescheinigung zur höheren Reife den Laufpass gab, indem er mich beiseite nahm, mir die Hand zum Abschied schüttelte und bemerkte, ich solle mich künftig vor dem Biß der Wölfe zu schützen wissen, falls ich denn je ein Studium der Biologie aufnehmen mochte. So packte ich meine Bücher, umwickelte den Band des Engländers Darwin vorsichtig mit einem samtenen Tuch, auf dass er nicht zerkratzen würde, da er ganz unten im Koffer lag, steckte noch allerlei Hemden und Wäsche hinzu und bezog eine kleine Dachmaisonade unweit der Kirche Unserer Lieben Frauen.

Es waren unbeschwerte Tage, welche nun folgen sollten. Im Eifer meiner Jugend stürzte ich mich auf den mir von meinen Lehrenden vermittelnden Stoff, verbrachte die Stunden zwischen den Lesungen in der Asservatenkammer der Alma Mater, um in Alkohol eingelegte Schädel von Mensch und Tier zu vermessen, sammelte Blüten und Blätter der heimischen Gewächse für mein kleines, in der Stube meines Zimmers ruhendes Herbarium, sezierte dererlei Gewürm, welches ich mit dem Spaten heimlich aus den Gärten der universitären Nachbarschaft erntete und bewunderte die reichhaltige Fülle an Werken über Kunst, Geschichte und Philosophie unserer Bibliotheca.

Des Abends, wenn unser Tagwerk vollbracht war und der Hunger im Magen wühlte, begaben sich die Kommillitonen, dies war der Terminus Technicus, der sogenannte Fachbegriff für uns Schüler an der Universität, mit mir in die Cafés des Dresdner Altmarktes, um vom Weine und den Haxen zu schlemmen und den Tag Revue passieren zu lassen. An einem dieser schicksalträchtigen Sonntage lernte ich dort auch zum Tanztee meine getreue Minna kennen, doch das ist eine andere Geschichte.

Es begab sich nun im dritten Jahre meiner Lehrzeit, dass wir erneut zu Tische saßen, meine Freunde und ich, und uns am Traminer verköstigten, als sich plötzlich das Gespräch auf meine berufliche Tätigkeit zu lenken begann. Ich greife vorweg, werte Leser, denn ich verschwieg Ihnen völlig, bereits vor geraumer Zeit eine Stelle, welche mir mein Herr Professor, der ehrenwerte Dr. Salbadin Grünzeh, im zoologischen Garten unweit der Alma Mater verschaffte, bewilligt bekommen zu haben. Gern spotteten meine Kameraden, ich sei fürderdar zum Tierpfleger abberufen worden, mir selbst jedoch bereiteten die Tätigkeiten meines Umfeldes große Freuden, da ich sie überdies auch als weniger beschmutzend fand als meine jugendlichen Werke auf den väterlichen Weinbergen.

Zwar bestand meine hauptsächliche Aufgabe in der Brutpflege des vorrätigen Gefieders, als da wären die Finken und die Sperber, aber auch die Eulen, die Greife und die Gänse des Gartensees, jedoch erhielt ich ob meines Fleißes vom Direktor des Etablissements, Herrn Dr. Magnus Sauerland, auch tiefreichende Einblicke in das Leben und die Vermehrung der größeren Landsäuger gewährt.

Es waren prachtvolle Tiere anbei; schwarz und weiß gestreifte Zebrapferde aus Deutsch-Ostafrika, die, wie mir versichert wurde, unter gefahrenvollen Umständen erst kürzlich in die Heimat verschifft worden waren (wobei neben dem Großteil der Huftiere auch mehrere Seemänner an Durst und der Syphilis verstarben, Gott habe sie selig), gewaltige Hippopotami von den Ufern des Nils, eine Giraffe, deren Hals die Gatter des Geheges um Elle und Fuß zu überragen schien, mehrere graue Elefanten und sogar einige Kängurus, welche noch im Jahre meiner Abreise ihren Weg nach Dresden als Geschenk seiner ehrenwerten Lordschaft John Adrian Hopetown als Bekundung der immerwährenden Freundschaft zwischen dem Deutschen Reiche und des Commonwealths von Australien fanden, dieser neuen prächtigen Nation, die im Jänner selbigen Jahres von der englischen Königin Victoria in die Souveränität entlassen ward, worauf die gleiche Königin nur drei Wochen später für immer verschied, was jedoch vollkommen zusammenhanglos ist.

Zumindest die Kängurus, so bekam man bei deren lustig anzusehendem Hüpfen und Boxen den Eindruck, schienen sich nicht um des Todes ihro Majestät zu bekümmern. Sie lebten gleich mir unbeschwert in die Tage und wußten noch nichts vom kommenden harschen Winter.

Besonderes Interesse erweckten bei mir jedoch die Großkatzen, allen voran der afrikanische Leu, der mit seinen Gefährtinnen auf dem großen grauen Stein in der Sonne zu liegen pflegte, die Tatzen über die Nase gestülpt, und, nur von Fliegen und Hummeln gestört, die er jedoch mit seinem mächtigen Schweif immer wieder gekonnt zu vertreiben verstand, vor sich hin döste, bis es Futterzeit ward. Zwei Menschen hatte er bereits mit Haut und Haar verschlungen, so munkelten die Pfleger, zwei afrikanische Askaris, denen auf einer Jagdsafari die fragwürdige Ehre zuteil wurde, die langen Stöcke vor sich zu halten, um selbigen Leu in den Käfig der Expedition zu sticheln. Der „sanftmütige Abraham“, was sein Name war, besaß meinen größten Respekt sowie meine zutiefste Zuneigung.

Nun aber schweifte ich doch wieder ab, werte Leser, wofür ich mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen möchte, doch wenn wir sächsischen Leute einmal ins Plaudern geraten, vergessen wir gern die Zeit und den Faden unserer Geschichte. Meine Kommillitonen und ich saßen also in einem jener Cafés zur Fassade der Kirche Unserer Lieben Frauen und waren bereits innig im Weine vertieft, als wir plötzlich unser Knobelspiel unterbrachen und sich das Gespräch auf meine berufliche Tätigkeit zu lenken begann. Ich berichtete meinen Kameraden all jenes über die Katzen, das Känguru und die Zebrapferde, was ich Ihnen, werte Leser, weiter oben bereits erläuterte, ein Monolog, welcher bei denen, also meinen Kameraden, höchste Aufmerksamkeit erweckte.

Und wissen Sie, wenn man so dem Alkohole nachhängt und sich darob zutiefst konzentriert, so ich mich eingedenk der Gewißheit ausdrücken möchte, da ich weiß, daß unter Ihnen, werte Leser, sich auch Damenvolk befinden möge und es mir äußert peinlich wäre einzugestehen, dass der fachgerechte Ausdruck unserer Tätigkeit diesen Abends nicht das 'Vertiefen', sondern ehrlicherseits das 'Excessieren' sei, denn wir tranken ad dato recht genüßlich, wie uns der Deckel des Wirtes und auch unsere schwankenden Heimschritte später noch beweisen sollten, und ich vor Damenvolk nicht gern mit diesen leidenschaftlichen Angewohnheiten meiner erblühenden Aduleszens mich zu prahlen gerühme (wohlan, jetzt ist es draußen!), gereifen einem die merkwürdigsten Ideen im Kopfe.

Denn wie wir so ob der Tiere des zoologischen Gartens unserer Heimat Dresden resummierten, uns gegenseitig berichteten, welch schwirrend, kringelnd und stampfend Geschöpf denn unser liebstes sei (wobei ich mit dem Leu begann) und was dersonst uns noch zur Thematica einzufallen verstand, schob sich unter uns zur Plötze der Zweifel, ob denn nicht noch etwas vergessen ward. Und so begannen wir, Sie mögen nicht lachen, doch es ward Tatsache, an den Fingern zu zählen und auf der Rückseite des Weinregisters niederzuschreiben, was denn an Bestand an Tieren im zoologischen Garten bereits vorhanden war und was wir innigst, wie uns unbewußt bereits beschlich, vermißten. Es lag uns beinahe schon allen auf den Zungen, und mit beinahe meine ich exclusive des Studiosus Paule Ullrich, der sich angesichts des vollen Mondes und seiner leeren Becher schnarchend zum Schlaf in sein kleines Reich zwischen Nischenbank und Stammgasttisch zurückgezogen hatte, derweil ihm erst am nächsten Morgen wieder und ihm zum Unwohlsein manch seltsam neuer Geschmack auf der Zunge lag.

Nun, zu unserem Vergnügen, denn wir waren wahrlich vergnügt, was wir wohl auch gewesen wären, hätte das Gespräch sich nicht auf jene Begebenheit gelenkt, fiel uns denn auf, dass dem Zoopark an nichts mangele: Nicht an den Trampeltieren, die da wären das Flußpferd, das schwarz-weiße Zebra, der Leu, der ja nicht so laut trampelt und der Elefant, der dem Leu alle Ehre macht. Aber auch das Crocodilus, welches zu füttern das Schwerste von allen ist, wobei hier nicht die Fütterung an sich so böse behende kommt, sondern vielmehr die Säuberung hernach, was, wie Sie verstehen können, werte Leser, einer Lebensaufgabe gleich scheint, denn es ist das Leben, welches der zum Kehren einbestellte Bursche hierbei, gegensätzlich zur grimmigen Schuppenechse, riskiert.

Doch eines fehlte uns in unserer Aufzählung und Sie werden nie darauf kommen, denn wir kamen auch nicht darauf, obwohl wir das Fach zum Studiosi uns erkoren hatten, aber wie es der Wille verlangt, so ward die Zunge doch im Weinrausche so taub wie das Hirn an sich. Wir zählten Wasser, Land und Luft beisammen und kamen erst spät, da wir nach Glied- und Flügelmaßen auf die fehlenden Komponente stießen, auf den Begriff, der uns bereits geraume Zeit auf dem Gaumen brannte: Denn niemand hatte an die Affen gedacht!

Wir nickten uns einhellig zu, ein solcher faux pas könne nicht, dürfe nicht und würde nicht passieren sollen. Es ist oft der Fall, dass man gerade an jenes nicht denkt, welches augenscheinlich fehlt. Sucht man nach dem Biere beim Tanztee den Schlüssel für seine Maisonade, findet man diesen des göttlichen Willens her immer in jener Tasche, in welcher man zuletzt kramt. Schaut man in seiner Fracktasche beim Verlassen des Tanztees nach dem letzten verbliebenen Groschen, um die Rechnung zu begleichen, so darf man sich sicher sein, diesen nicht im Mantel, sondern im zuhinterst verbliebenen Hosenbeutel vorzufinden. Kramt man in seinem Gedächtnis nach all jenen Tieren, die man vermißt, so weiß man, dass diese sich erst schemenhaft dann zu Wort melden, wenn das Gespräch vorbei ist und man sich längst auf dem Rückwege zu seiner Schlafstube befindet.

Es ward, gerade darob uns auffiel, dass wir doch im zoologischen Garten zu Dresden keine Affen haben, denn dieses Faktum ward per se handlägig, und gerade darob der Tatsache, dass der begabte Kaufmann Herr Dr. Peters dem Kaiser Deutsch-Ost für das Reich erwarb und unsere Forscher über die Natur und Landschaft der Kolonie schreiben ließ, wir doch in unseren heimischen Kreisen an Säugern vermißten, was dort wie die Sachsentauben den Belag von den Brötchen fraß. Und so gedachten wir: Wenn wir schon nicht die genialen Thesen auf die Tische legten, die denn von Nöten wären, um uns unsere Zensuren einzuholen, die wir der einhelligen Meinung des weinseligen Stammtisches nach verdienten, doch zumindest jene Tiere, hier also die Affen, zum zoologischen Garten führen könnten, um uns auf anderem Wege selbige Noten zu verdienen.

Sicher kennen Sie, werter Leser, den Zustand, in dem man sich befindet, wenn man sich zu sehr des Weines beköstigt. Es werden einem die Beine wohlig und der Körper bequem, im Kopfe drehen Myriaden unsortierter Gedanken ihre Kreise, und wenn es dem Zecher gelingt, einen dieser mit beiden Händen zu erhaschen, um ihn vor dem inneren Auge, wie ich es ausdrücken möchte, zum Verhör zu bewegen und in seiner Tiefe zu erloten, so begibt er sich glatt wie die Haut eines Aalfisches wieder dem Griff des Denkers und entfleucht in jene Gefilde der Hirnrinde, deren Gewaltigkeit man alsbald zu erkunden vergißt, derweil man schon dem nächsten Schatten nachjagt.

Und so erscheint es, dass sich das Gespräch zweier Trinkender vom Zehnten zum Hundertsten, von diesem zum Tausendsten furcht, um schlußendlich einen Kreis zu formen, worauf die Handlung erneut ihren Ausgangspunkt erreicht, nur um wiederum ihre Wege zu schreiten. Den Zechern an sich wirkt dies nicht so, es ist ihnen hingegen, als würden sie sich focussiert allein ihrem hehren Thema zugewandt befinden, worauf ihnen die merkwürdigsten Details zu den schlichtesten Momenten einfallen. Ein im beiderlei Sinne des Wortes berauschendes Erlebnis, möchte man meinen, sofern man sich die nächsten Tage nicht berichten läßt, was man selbst seinem Gegenüber erzählte.

Meine selige Großmutter, von welcher ich Ihnen bislang noch nicht zu berichten gedachte, was unserer Geschichte jedoch keinen Abbruch tut, schenkte mir zur Kommunion einige dicke, in Leder gebundene Werke der Gebrüder vom Grimm, von denen die Chronik berichtet, dass auch meinerlei Familiengeschlecht ein Sproß derer sei, was jedoch nie vollkommen bewiesen ward, da uns sonst nichts an Bande nach Frankfurt zum Main oder überhaupt nach Rheinhessen knüpfte, derweil ich die Behauptung jedoch gern meiner Ahnenschaft zu Ehren unwiderlegt im Raume stehen lassen möchte. Es waren jene Werke, in welchen sich die gesammelte mündliche Überlieferung unseres damals noch vor Martin Luther schreibunbegabten Volkes bündelten, einschließlich der wunderbaren Sagen und Märchen, die man als Amme oder Herr Papa, denn dieser ward bei mir in der Pflicht, seinem Kinde vorzulesen pflegt.

Eine dieser Sagen entstammte noch der grauen Vorzeit unserer Ahnen, jenen Tagen, als diese sich, wie Tacitus berichtet, unter Arminuis zusammenschlossen, jenem edlen Abkömmling des Stammes der Cherusker, der alswohl im heiligen Rom seine Ausbildung fand und dort auch in die Geschäfte der Politik eingeweiht wurde, von welchen er nach seinem Aufstand im Walde zu Teutoburg sein Volk zu lehren und ihnen das Wesen der parlamentarischen Aristokratie beizubringen trachtete.

Und wie es der Fall ist, wenn Glanz auf Spiel und Tradition auf Tradition treffen, so begannen auch jene Germanen, die uns in weiter Ferne, von der modernen Historie noch unerforscht dahin dösend wirkend erscheinen, sich der Methodiken der alten Römer in ihrer nur ihnen eigentümlichen Weise zu bedienen. Die Versammlung der Herren zu Rate, im barbarischen Wortlaut Thing genannt, ward a principi, und dies ist der Punkt, welcher mich insbesondere seiner Faszination aussetzte, in zweierlei Zuständen abgehalten: Zum Einen, nachdem man sich die Mägen mit Wein, der dazumal noch aus Honig gekeltert wurde, einem Handwerk, welches ich mir zur Schande leider nie erlernen durfte, gar reichlich füllte und die Köpfe dusselig nebelte. Zum Anderen am nächsten Tage, wenn die Gedanken wieder schwadenrein zu arbeiten begannen. Beide Entscheidungen der Adligen zu ihren Treffen, so das Kuriose, mußten einstimmig erfolgen, natürlich auch mit gleichem Resultate, da man ansonsten den Thing am nächsten honigsüßen Abend zu wiederholen gezwungen ward.

Fürwahr, allein aufgrund der servierten Köstlichkeiten hätte ich wohl immer die Opposition gespielt. Ein Heidenspaß wäre mir das gewesen, sofern der geneigte Leser mir diesen Wortwitz an ebiger Stelle zu reißen erlaubt.

In unseren hektischen Zeiten, in denen mehr denn je gearbeitet als wohlig gelebt und mehr geredet als nützlich gehandelt wird, ist ein solches Unterfangen sicher weder praktikabel noch kaum den Gedanken daran wert, so man nicht romantisch veranlagt geboren ward und so man nicht Thaddäus von Grimm beim Namen heißt. Und wie ich nun am nächsten Morgen erwachte und eiligst etwas Wasser suchte, um mir den Gaumen zu befeuchten und einen frisch gebrühten Caffee aufzusetzen, fiel mir doch schlagartig wie Schuppen von den Augen, was denn nun mit den Affen sei! Grübelnd klemmte ich das Geschirr unter den Arm, verließ den Frühstückstisch und begab mich auf mein Sofa, um dort gedankenverloren in den Mittag hinein zu versinken.

Es war eine excellente Idee, die wir da ausgekocht hatten den Abend zuvor. Eine Reise in das unerforschte Herz des africanischen Kontinents, eine Fahrt mit Kutsche und Wagen, zu Pferde und Kamel, zu Schiffe und mit der Bahn; dahin, wo noch nie ein Europäer seinen Fuß zu setzen wagte, um uns eines dieser possierlichen Thierchen zu fangen und damit den Dresdener Zoologischen Garten zu beglücken. Doch – wer sollte mich begleiten? Wer mir die nötigen Mittel zur Verfügung bereit stellen? Wie überhaupt ein Affenwesen fangen und wie stellt man das an? Während mein Caffee erkaltete, beschloß ich, mich die nächsten Abende erneut mit meinen Gefährten zu beratschlagen und mich in der Bibliotheca in den einschlägigen geographischen Werken zu belesen.

Welch Bedeutung diese Grübelei und deren Folgen für mein Leben haben würden, welche Entbehrungen und Mühsale nicht nur ich, sondern gleichsam meine Freunde noch erfahren sollten und warum sich unsere Reise zu einem überraschend grausamen Ende wandeln würde, das alles ward mir an diesem schicksalhaften Tage nicht bewußt. Wäre es dem, ich hätte wohl weiterhin nur die Käfige der Vögel gesäubert, mich dem Studium des Leu zugewandt und bis zum Abseits aller Lebenstage meine Zeit darauf verwandt, mich im Flausche meiner geliebten Minna vom Weine, der Lust und dem Leben zu nähren. Doch alles Dunkel birgt auch ein Gutes, was hier nicht nur die reichhaltige Erfahrung sei, die mir ob Gottes Geheiß zuteil wurde, sondern auch, dass mir anbei die Ehre zukommt, Ihnen, werte Leser, mit dem Bericht meiner Expedition nach Africa die Zeit zu vertreiben und Sie mit manch munterem Schwank, denn nicht nur trist und elend ward, was wir da sahen, Ihren Abend zu erheitern, das ist, warum ich schreibe. Und so: Wohlan, schreiten wir gemeinsam zur Tat!

Erster Theil:

Eine durchwachsene Gesellschaft

Ich muss Sie vorweg warnen, werte Leser, dass nicht jedes Wort und jede Begebenheit, die Sie von mir im Folgenden nun zu lesen bekommen, der Wahrheit entsprechen wird. Oftmals vermengen sich bei einer Vielzahl von die Sinne reizenden Eindrücken die Erinnerungen an selbige. Manche wiederum verschwinden angesichts noch gewichtigerer Erlebnisse, andere jedoch gewinnen ob ihrer Bedeutung im Contexte der Handlung an Größe, obgleich sie nur Momente weilten. Und auch all jene Gespräche, die ich während meiner zweijährigen Abwesenheit führte, verblassten zu fragmentarischen Stückwerken, so dass ich, um Sie nicht nur mit dem Gröbsten abspeisen zu müssen, das ein oder andere Detail unserer Expedition daherreimen, um nicht zu sagen neu erfinden muß. Seien Sie mir deshalb nicht böse, den Gehalt unseres Berichtes wird dies weder schmälern noch mutwillig verfälschen.

Wir schrieben noch immer den März des Jahres 1901, als ich mich begab, meine mir treuen Kommilitonen aufzusuchen und mit diesen die fortführenden Schritte unserer gemeinsamen Reise ins Unbekannte zu planen. Und so ich mir bereits während meines Versinkens im heimeligen Sofa moralisches Gewähr erbaute, um mich angesichts der aufregenden Zukunft meiner Selbst mir die Seele zu stärken, ward ich doch um so mehr enttäuscht, als ich jenen am Abend begegnete, die mir vormals zusprachen, mich in meiner Expedition der hiesigen Wissenschaft (und fürwahr auch unserer Benotung) zu Ehren zu begleiten, die letzten dem zoologischen Garten zu Dresden noch fehlenden Geschöpfe aus dem Dickicht der africanischen Dschungeln aufzulesen.

Allein die skeptischen Blicke der versammelten Runde hätten mir bereits zur Warnung einer fortwährenden Depression genügen sollen; doch wo Verzagen ruht, schweigen bekanntlich die Taten. Und so überwand ich mich, meine Kameraden erneut zu begeistern von unserem Vorhaben und begab mich auf das schmale Gefilde der Rezitation unserer vormaligen Gespräche. Die skeptischen Blicke wichen müdem Lächeln, gefolgt von spöttischen Bemerkungen zu meiner Person. „Schwärmer“ und „Naserot“ waren da wohl noch die höflicheren, gefolgt von den dringenden Verweisen, mich doch besser wieder auf beide Ohren zu hauen, um zur Lesung der nächsten Tage einen nüchteren Kopf zu gewinnen. Es blieb mir nichts anderes, als meinen schmalen Krug zu leeren, mich in höflichster Form von den Kameraden zu verabschieden und mich in die sternklare Nacht der Elbflorenz zurückzuziehen.

Baumelnden Fußes hockte ich auf einem der Bänke der Brühlschen Terrassen, betrachtete die vorüberziehenden Lastenkähne und Dampfer, die sich munteren Ganges ihren Weg durch die Wellen des Elbflusses bahnten, vermerkte zu meinem eigenen Erstaunen, dass auch in der fürstlichen Kanzlei zum anderen Ufer noch immer Licht brannte und wohl der ein oder andere Beamte emsig wie die Biene über seinen Aktenvermerken gebeugt hing (was ich jedoch nur vermuten konnte, denn meine Augen, so reichlich Mutter Natur mich auch mit gleich zweien von ihnen beschenkt hatte, glichen leider nicht denen des Habichts). So erging ich mich in schwerer Trauer. Das leise Räuspern im Dunkel zur Linken vermerkte ich erst gar nicht als mir zugedacht, als ich plötzlich das Flüstern meines Namens vernahm.

„Thaddäus“, trug der Wind mir kurz zu. „Thaddäus von Grimm!“

Ich meinte, einer Halluzination zu erliegen, als sich aus dem Schatten des Ahorns eine Gestalt schlich, halb gesenkten Kopfes, und sich mir mit schüchtern vorgesetzten Schritten zu nähern begann. Es war, ich wollte meinen Augen kaum Glauben schenken, mein hehrer Gefährte und Studienkollege Paule Ullrich.

„Hehrer Gefährte und Studienkollege Paule Ullrich!“ rief ich ihm auch sogleich zu, erhob mich von meinem Sitze und schloss ihn in beide Arme, um ihn an meine Brust zu drücken. Kurz schob ich ihn noch einmal fort, hob ihm das betrübte Kinn, sah in sein Gesicht und fragte, was ihn denn zu mir führte. Er bat mich, mit ihm gemeinsam Platz zu nehmen, was ich denn auch bereitwillig tat.

„Du mußt wissen, Thaddäus“, sprach er mit leise bebender Stimme, den Fuß derweil zum Scharren nach vorn geschoben, „dass es um mich dieser Zeit nicht gut steht.“

Mein Überraschen verbarg ich und ließ ihn fortfahren.

„Meine Noten sind nicht die Besten und der Herr Professor Grünzeh gibt mir wenig Hoffnung, auf akademischem Wege noch lange bestehen zu können. Ich möchte gar niemanden enttäuschen und klammere mich diesweil an jeden schmalen Halme, welchen der Herr im Himmel mir zureicht. Wie Du weißt, entsinne ich mich nicht mehr an eure Gespräche zum Vorabend, da ich mein bitteres Gemüt im Wein zu ertränken gesuchte und bereits bei Zeiten im Café entschlummerte, doch als ich Dich heute Abend mit der Dir inne wohnenden Inbrunst vor den Gefährten sprechen hörte, schien es mir, als würde ein Sonnenstrahl die Wolkendecke durchdringen, einzig, um meiner geplagten Seele ein klein wenig Wärme zu spenden. Solltest Du also trotz des Dir eben beschiedenen Spottes noch immer den Mut aufbringen, Dein Abenteuer anzutreten, Thaddäus, so lass mich Dir als Begleiter dienen!“

Teure Leser, Sie mögen sich kaum vorstellen, wie groß die Freude bei mir ward, als ich jene Worte hörte, und wie sich ein innig warmer Schauer meines Körpers von den Haaren bis zum Zeh bemächtigte. Ich glaube, in diesem Moment sahen wir beide tränenden Auges in die Fluten der Elbe. Und so klopfte ich dem Paule auf die Schulter, sprach ihm guten Mut zu und versprach, den kommenden Tag bei unserem Herrn Professor Grünzeh vorzusprechen. Als wir uns nach langem Schweigen erhoben, nahmen wir uns erneut in die Arme, verabschiedeten uns getrost und gingen beiderlei unsere Wege gen Heimat.

Froher Hoffnung suchte ich am nächsten Morgen die Arbeitsstube Herrn Dr. Grünzehs auf, der mich auch bereitwillig empfing. Erneut war es mir in der Pflicht, ihm von meinen Erfahrungen im zoologischen Garten zu berichten, da er es ja ward, welcher mir die Stelle als Gefiederputzer dort verschafft hatte. Erneut gewährte ich ihm auch Einblicke in die Begebenheiten meiner Arbeit, meines Interesses an den Großsäugern und der Entdeckung um das Fehlen primatischer Affen, wobei ich deren Mangel an Existenz im Hinblick auf die fortwährende Wichtigkeit faunischer Forschungen der Akademien zu Sachsen mehrfach betonte. Ich monologisierte sicher weit über eine Stunde, dabei die Hände der Mimik zur Verstärkung nutzend und nur kurz unterbrochen von seiner Assistentin, die uns Kaffee reichte. Nach Abschluß meines Disserts sah er mich gestrengen Blickes an, legte die Stirn in Falten und sprach:

„Und Sie wollen also nach Africa reisen, um uns Schimpansen zu besorgen, Herr von Grimm?“

Ich nickte verdutzt und meinte stotternd: „Nun, ganz so lapidar hätte ich mich wohl nicht ausdrücken...“, als er mir ins Wort fiel.

„Wissen Sie, wie viele vor ihnen bereits versucht hatten, Schimpansen aus Africa der Universität zukommen zu lassen?“

„Nein, ich, ähm...“

„Ich sage es Ihnen, Herr von Grimm: Noch niemand! Und wissen Sie auch, warum dem so ist?“

Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn und ich verspürte, wie jede Pore meines Gesichtes sich zu erröten begann. Da mir die Kehle verengt ward, vermochte ich nichts weiter, als beschämt nur den Kopf zu schütteln.

„Weil es viel zu gefährlich ist! Africa ist nicht Sachsen. Africa, da gibt es keine Straßen, auf denen Sie reisen, keine Hospitäler, in denen Sie sich Ihre Wehwehchen pflegen und keine Cafés, in welche Sie sich kurz zurückziehen und Ihre Seele baumeln lassen können.“

Erneut verließ mich innerhalb nur zweier Tage der Mut und wich einem Gefühle, halb der Mulmigkeit meiner Courage gegenüber, halb des Trotzes, doch entgegen aller Widrigkeit an meinem Plane festzuhalten.

„Herr von Grimm, ich möchte Ihnen auf Ihrem Wege nur noch eines mitgeben: Meine Empfehlung!“, sprach er, erhob sich wie zum Abschied von seinem Stuhle und reichte mir die Hand, worauf ich es ihm gleich tat. Doch seiner ernsten Miene folgte mir zur Verwunderung ein freundliches Lächeln, als er zu sprechen fortfuhr. „Meine Empfehlung in Ihrem Namen an die Akademie zu Dresden, Sie in Ihrem Reisebestreben mit den nötigen Finanzen zu unterstützen und Ihnen unter die Ame zu greifen. Und wissen Sie auch, warum ich tu, was ich hier tu?“

Ich verneinte knapp.

„Weil Sie mir schon immer wie der Sohn waren, Thaddäus, den zu besitzen ich selbst nie die Ehre hatte. Und ich vertraue Ihnen. Sie haben bislang hervorragende Fleißarbeit geleistet und wurden mir zugegen mehrfach von Herrn Dr. Sauerland in höchsten Tönen gelobt. Das ist, warum ich an Sie glaube. Sammeln Sie um sich, wen Sie auf Ihrer Expedition zu benötigen gedenken. In einer Woche erhalten Sie von mir Ihren offiziellen Forschungsauftrag samt Etat. Von Arbeit und Lesung sind Sie hiermit freigestellt.“

Mit dem Strahlen eines Honigkuchenpferdchens verließ ich des Herrn Professors Arbeitszimmer und ich glaube, dass man selbst noch bei verschlossenen Türen die klirrenden Geräusche der mir soeben vom Herzen fallenden Steine hörte. Ich hatte in diesem Moment mehr erreicht, als es mir vormals überhaupt möglich erschien. Doch nun galt es, Gefährten zu suchen, abseits des bereits akquirierten Paule Ullrich, der bei der Verkündung meines frohen Wortes sicherlich aus allen Wolken fallen würde. Was er auch wirklich tat, werte Leser, was er auch wirklich tat!

Mein erster Weg jedoch führte mich an den Hof meiner Familie, wo ich gedachte, meinen Vater zu konsultieren und ihn zu bitten, mich im weiteren Verlauf meiner Reisevorbereitungen zu unterstützen. Noch immer stand ich am Anfang, viele Fragen blieben unbeantwortet und mehr Probleme denn je harrten ihrer Lösung.

Nachdem ich wohlig in der Kammer, in welcher ich meine Jugend zubrachte, genächtigt hatte, begab ich mich zum Frühstückstische. Unsere Magd hatte reichlich eingedeckt, dampfende Nudelsuppe, frisches Brot mit Konfitüre, eine Schale voller Obst und Wurst und Käse, dass mir der Magen im freudigen Salto nur so tanzte. Neben meinem Vater waren noch zwei Herren des Rates anwesend, mit denen er deroft Geschäfte zu tätigen pflegte, sowie mein guter Freund und Hauslehrer, Meister Hieronymus Malthasis, der mich mit strahlenden Augen empfing, da er die gute Nachricht bereits zum Vortage von den Spatzen auf dem Dache vernommen hatte.

Wir schmausten und sprachen bis in die Mittagssonne hinein, es wurde gratuliert und distinguiert, bis wir allseits gesättigt waren und uns zu Hofe setzten, um die Pfeifen mit Tabakskraut zu stopfen. Doch wie wir illuster schmauchten, sprach mir plötzlich der Ratsherr von und zur Lippe leise ins Ohr, ob ich denn nicht dem ein oder anderen Gedanken folgen und ihn ums Eck begleiten könne. Er habe eine Idee, gab er zu Wortlaut, aber diese könne er nur dem verwaltenden Offizier von Deutsch-Ostafrica überantworten, welchen ich vormals kontaktieren müsse, um meinen Lohn zu erhaschen. Dass es nicht aussergefügig sei, so fuhr er fort, wäre ohne Frage.

Mit hohen Herren zu sprechen, muss ich zugeben, lastet mir in der Wurzel meiner Därme immer einen bösen Knoten an. Ich hatte nie vermocht, mich in die Gespräche meines Vaters einzumischen noch mit dessen Compagnons in Verhandlung zu treten. Zu schnell werde ich nervös. Schon immer ward es, dass mir nicht schlecht übel wurde, sollte ich es übernehmen, seine Preise zu bestimmen, ihm die Abnahmemenge auszufeilschen oder auch nur Termine für sein Eintreffen bei Hofe zu setzen. Und auch in diesem Moment wurde mir flau, worauf ich fragte, weswegen der Herr zur Lippe mich denn benötigen sollte, würde ich meine Reise wahrhaftig durchführen.

„Einen dieser Affen“, so kam die Antwort. „Einen dieser Affen, den ich nach Berlin verkaufen kann. Doch schweige ob der Dir aufgegebenen Pflicht; es soll Dir an Gold dafür nicht mangeln.“

Ich sprach ihm zu zu sehen, was sich tun ließe, und ging, mich auf die Bank zu setzen, um meine Pfeife weiter zu zutschen. Doch kaum nahm ich Platz, zog schon der Ratsherr von und zu Liebig mir stille Front und beharrte mit der selben Fragestellung. Diesmal reagierte ich etwas forscher und resümierte knapp, er müsse sich doch wohl zu seinem eigenen Vorteile lediglich mit dem Herrn zur Lippe bloß fechten, um sich seiner capitalen Vollkommenheit weiterhin sicher zu sein. Nun, seine Antwort folgte ebenfalls knapp:

„Verschaffte er mir den Affen“, flüsterte er, „würde er reich beschenkt werden. Denn gerade Hamburg ist nicht knauserig, was die Wissenschaft anbelange.“

Mit Schlangenzungen ficht er mir bei, doch keines seiner Worte noch jener seines Geschäftsgefährten drangen zutief in mein Ohr, als dass ich sie hätte erhören können. Angewidert, wie an jenem Tage, fühlte ich mich seitdem nimmermehr auf heimischem Boden. Zutiefst betrübt nahte ich erneut meiner Bank im Hofe, um mich dem Pfeifenschmauch zu widmen.

In diesem Moment vernahm ich den gestrengen Blick meines Herrn Lehrmeisters. „Folge mir kurz“, nickte er mir schweigend zu und nahm mich, da ich noch recht verduzt im Regen stand, gelinde zur Hand, um mich zu beeinflussen.

„Ich weiß“, führte er aus, „wie Du Dich fühlst und welche Last Dir auf dem Herzen ruht. Ich warnte Dich dereinst, Dich nicht von den Wölfen beißen zu lassen. Und auch Dein Vater sprach zu mir. Ich werde Dich begleiten, denn noch viel, mein Sohn, wirst Du zu lernen haben in jener Wildernis, die alswohl sich nicht Africa, sondern das Leben nennt. Höre nicht auf jene zwei Herren,“ fuhr er fort. „Höre auf all dies, was Dir die Vernunftbegabung abverlangt!“

Mein lieber Vater, werte Leser, hatte alles mit angehört, so glaube ich bis heute, denn sobald der Doktor Hieronymus Malthasis sich dem Ende des Satzes näherte, erschien seine stämmige Gestalt im Carree, um mir zu versichern, dass ich mit ihm, meinem verehrten Hauslehrer, wohl den besten aller Fänge, was denn die Gefährten meiner Reise anginge, gemacht hätte. Denn auch ich könne nur das Deutsch, wenn nicht noch das Welsche und einige Brocken Englisch zum Besten geben, würde ich Unterredungen auf meiner Expedition halten müssen. Doch Herr Malthasis, so erklärten mir selbige einhellig, würde beiderlei verstehen; und hinzu noch Latein, Griechisch (zwei Lehrfächer, in denen ich zu meiner Beschämung jäh versagt habe) sowie das in der Levante gängige Arabisch.

Ich möchte hinzu erwähnen, dass, so oft mich die Stiefel in Begleitung meines Herrn Vaters auch trugen, ich immer versuchte, mir des Mindesten die Grundbegriffe der jeweiligen Sprachen und Dialekte anzueignen. Ob nun in Dresden das leise Säuseln, in Meißen der wohlige Singsang oder ob im Lausitzer Lande das unnüchtern anmutende Stammeln, zu jeder Zeit, auch zum Slawischen, ward ich bereit, die Fibel neu zu lesen. Meine Empathie ging nun soweit, dass ich selbst des Jiddischen gehaben wurde, da diese von Zeit zu Zeit mit ihren Wagen vor uns hielten, um uns den Dreiseitenhof kunterwild zu machen. Jedoch in all den Südseesprachen des alten Roms ward ich bis zum Excess vollkommen unbewandert, woran auch mein Herr Hauslehrer nichts zu ändern vermochte. Darob beschäme ich mich bis heute, denn wäre es nur ein weniges mehr an Stunden, die ich an Aufmerksamkeit verschenkte, hätte ich ihn, den Herrn Malthasis, sicher zum Stolze rühmen gewußt.

„Stopf Dir noch einmal die Pfeife, Sohn“, fuhr mein Vater fort, „und folge mir in den Weinkeller.“