Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

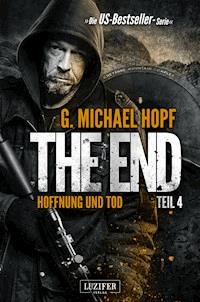

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The End - Gordon Van Zandt

- Sprache: Deutsch

Zehntausende begeisterte Leser! Der ergreifende neue Roman in einer der bekanntesten Dystopie-Serien. "Eine Geschichte mit Wendungen, wie sie überraschender nicht sein können. Ein tiefer Blick in die wahre - die düstere - Seele einer selbstverliebten Nation am Abgrund ihres Seins." Dieses Buch packt den Leser ab der ersten Seite mit seiner atemberaubenden Mischung aus Action, Abenteuer und politischen Intrigen. Im vierten Buch, HOFFNUNG UND TOD, befinden sich die Vereinigten Staaten am Rande der totalen Anarchie im Zuge eines Super-EMP-Angriffs. Gordon Van Zandt und seine Familie haben es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen, doch wie stehen ihre Überlebenschancen, wenn ein erbitterter Krieg um Territorien und Macht ausbricht? -------------------------------------------------------------------- "Spannend bis zum Schluss." [Lesermeinung] "Die Geschichte konsequent und spannend weitergeführt" [Lesermeinung] "Das Buch von Michael Hopf stellt Szenarien dar, wie sie vielleicht in ein paar Jahren wirklich realistisch sein können, beziehungsweise Ausläufer schon geschehen sind. Gerade deswegen ist dieses Buch von Anfang bis Ende fesselnd für den Leser. Man möchte es gar nicht weglegen, weil man Angst hat, in den nächsten Zeilen gleich etwas zu verpassen." [Lesermeinung] Lesen Sie auch: THE END (1) - Die neue Welt THE END (2) - Der lange Weg THE END (3) - Zuflucht

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

The End 4

Hoffnung und Tod

G. Michael Hopf

Dieser Roman ist ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse entspringen der Phantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit zu tatsächlichen Ereignissen, Schauplätzen oder Personen, lebendig oder tot, ist rein zufällig.

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE LINE OF DEPARTURE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-061-8

Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte

unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Prolog – 19. Oktober 2066

McCall, Idaho, Republik Kaskadien

Hunter war kaum aus der Maschine gestiegen, da wehte ihm schon ein rauer Wind entgegen. Er klappte den Kragen seiner dicken Kapitänsjacke hoch und ging zügig zur Empfangshalle des kleinen Flughafens. Dann atmete er einmal tief durch, um sich auf das Ungewisse gefasst zu machen. McCall hatte in der Geschichte seiner Familie eine große Rolle gespielt, doch es war das erste Mal, dass er einen Fuß auf diesen Boden setzte. Nichts spornte ihn so sehr an, seinen Wurzeln nachzuspüren, wie die Aussicht auf etwas, »das dein Leben verändern wird«, und genau dies war ihm von seinem Bruder Sebastian versprochen worden. Selbst als er diesen bedrängt hatte, weil er mehr über diese mysteriöse Angelegenheit erfahren wollte, der er sich angeblich unbedingt sofort widmen müsse, war Sebastian nicht umzustimmen gewesen, und hatte gemeint, dass Hunter besser herkommen und es sich selbst anschauen sollte. Wer hätte eine Einladung ablehnen können, die so etwas tief Greifendes verhieß? Seine Neugier war letztendlich mit ihm durchgegangen, sodass er sich bald darauf in einem kleinen Flugzeug wiedergefunden hatte, ohne zu wissen, was ihn eigentlich erwartete.

Während er zur Empfangshalle eilte, fiel ihm zuallererst auf, wie überschaubar das Gelände war. Dies erstaunte ihn, besonders deswegen, weil es ihm aus der Luft viel größer vorgekommen war. Beim Landeanflug hatte er wie ein kleiner Junge, der sich den Ausblick auf keinen Fall entgehen lassen wollte, aus dem Fenster geschaut – es war traumhaft, wie unendlich weit sich das gewaltige Long Valley über Meilen hinweg erstreckte. Früher Schnee bedeckte den nackten Granit auf den Spitzen der Bergkämme zu beiden Seiten, wobei das Weiß ins dunkle Grün der Kiefern überging und dieses dann zur Talsohle hin in einen Flickenteppich aus Braun-, Gelb- und anderen Grüntönen. Er hatte jeden Hügel und so viele Straßen und Gebäude ins Auge gefasst wie nur möglich, bis sie südlich der Stadt zu Boden gegangen waren.

Hunter war stellvertretender Einsatzleiter der Botschaft, ein vielbeschäftigter Mann mit einem Terminplan, den politische Unruhen bestimmten – und diese wollten in jüngster Zeit anscheinend kein Ende mehr finden. Ohne seinen guten Draht zum Botschafter wäre er nicht in der Lage gewesen, den Abstecher nach McCall zu machen, denn sein ursprünglicher Zeitplan hatte vorgesehen, dass er sich heute wieder in Austin, Texas einfand. Doch sein Antrag, sich wegen familiärer Belange freinehmen zu dürfen, war sofort genehmigt worden. Da Hunter als Berufsmensch und Workaholic galt, der sich kaum einen Tag Urlaub gönnte, musste seine Bitte zwangsläufig bedeuten, dass es um etwas Ernstes ging. Zu dumm auch, dass er selbst nicht wusste, was diese ernste Sache war …

Nur wenige Schritte vom Eingang entfernt blieb er stehen und betrachtete die Umgebung.

»Das ist also das berühmte McCall«, sagte er zu sich selbst.

Ein korpulenter Mann mit orangefarbener Weste öffnete die Tür der Eingangshalle und begrüßte ihn: »Willkommen in McCall! Was führt Sie her?«

Hunter schaute sich in der übersichtlichen Empfangshalle des Gebäudes um. An den Wänden befanden sich Stuhlreihen mit Lederbezügen, dazwischen standen in regelmäßigen Abständen niedrige Tische mit Illustrierten und Zeitungen. In einer Ecke befand sich außerdem ein Terminal mit alten Computermonitoren und dahinter eine Schalttafel mit der Aufschrift: Ankunft-/Abflugzeiten. Ihm fiel auf, dass nur noch eine Maschine gelistet war, die später am Tag landen würde, und der nächste Start erfolgte erst am darauffolgenden Morgen.

Als ihm bewusst wurde, dass er die Frage des Mannes nicht beantwortet hatte, holte er dies nach und sagte: »Verzeihung, ich hatte eigentlich erwartet, hier abgeholt zu werden.«

»Keiner da außer uns«, erwiderte der Mann achselzuckend.

Hunter schüttelte verärgert den Kopf. Sebastian hatte versprochen, bei seiner Ankunft hier zu sein, kam aber – was typisch für ihn war – zu spät.

Hunter schaute auf seine Uhr und verzog das Gesicht; sein Bruder war nun schon zwei Stunden überfällig. Er konnte nicht länger warten, nicht mit solcher Anspannung. Also erkundigte er sich nach dem Weg und verließ das Flughafengebäude in Richtung Stadt. Als er ein Schild des Van-Zandt-Boulevards erblickte, kicherte er in sich hinein: sein eigener Familienname, ausgeschildert für jedermann.

Auf dem Weg fuhr ab und zu ein Lastwagen oder Pkw an ihm vorbei, doch an sich wirkte der Ort verschlafen und ruhig. Hohe Gelbkiefern überragten die Häuser und Kleinbetriebe vorne an der Straße. Im Laufe der Jahre hatte er so viele Geschichten über McCall gehört. Hier hatte seine Mutter als Kind eine neue Heimat gefunden, und es war die Geburtsstätte ihrer aller Republik. Er tat sich schwer damit, diese Kleinstadt in den Bergen als so maßgeblich für die Anfänge eines neuen Staates zu erachten. Hier lebten keine siebentausend Menschen, doch die Bevölkerung hatte Weitsicht und Biss bewiesen, um sich gegen die unterdrückerischen Mächte, die während des Großen Bürgerkriegs in Konflikt geraten waren, Unabhängigkeit zu erkämpfen. McCall mochte zu Beginn kein außergewöhnlicher Flecken gewesen sein, war es aber durch eine Person geworden: seinen Großvater Gordon Van Zandt.

Hunter atmete tief durch die Nase ein. Die frisch duftende Bergluft belebte ihn. Als er näher zum See kam, merkte er sich beiläufig die Restaurants und Gasthäuser entlang der Straße. Er konnte schließlich nicht voraussehen, wie lange er hierbleiben würde, also war es wichtig, sich einen Überblick der Ess- und insbesondere Trinkgelegenheiten zu verschaffen.

Er zuckte zusammen, als ein Auto hupte, und ihn wieder in die Gegenwart zurückholte. Als er sich in die Richtung umdrehte, aus der das Geräusch gekommen war, sah er einen alten Ford-Pickup näherkommen. Das Seitenblech war stark verrostet und der blaue Lack so weit abgeblättert, dass man schon die Grundierung sah. Die harte Witterung hier in den Bergen hatte der Karosserie über die Jahre hinweg sichtlich zugesetzt.

»Bruder, tut mir furchtbar leid, ich bin so was von dämlich«, rief Sebastian aus dem Führerhaus. »Hab’ mich aufhalten lassen!«

Hunter schaute in das bärtige Gesicht seines kleinen Bruders. »Du bist selten dämlich – und spät obendrein.«

Sebastian streckte sich nach der Beifahrertür aus und entriegelte sie. Nachdem Hunter sein Gepäck auf die Ladefläche geworfen hatte, stieg er ein. »Also gut, jetzt bin ich da. Was zum Geier ist los?«

»Freut mich auch, dich zu sehen«, frotzelte Sebastian, wendete auf der Straße und fuhr dann nach Süden zurück, um die Stadt zu verlassen.

»Ich bin am Verhungern. Falls du mir immer noch nicht sagen willst, warum ich herkommen sollte, können wir dann wenigstens irgendwo anhalten und etwas zu essen kaufen?«, bat Hunter.

»Keine Zeit! Aber dort, wo wir hinfahren, gibt es genügend zu essen«, erwiderte er.

Hunter verdrehte die Augen. Er liebte seinen Bruder zwar, doch zwischen ihnen beiden lagen Welten. Sebastian schlug eindeutig ihrem Großvater nach, was seine Manieren und Abenteuerlust anging. Er genoss das Leben und wollte nichts lieber, als die Welt zu erkunden. Kaum dass er alt genug gewesen war, hatte er ihrem Zuhause den Rücken gekehrt. Jetzt, mit Mitte zwanzig, besann er sich endlich seiner Wurzeln, und der Drang, etwas darüber zu erfahren, hatte ihn nach McCall getrieben. Hunter war das genaue Gegenteil – standhaft, verlässlich und geerdet. Er kannte alle Einzelheiten über die Familien Van Zandt und Rutledge. Den Ruf zu wahren, der seinem Nachnamen vorauseilte, genoss für ihn Priorität. Er war stolz auf den Werdegang seiner Familie, auch wenn die Medien ihre Vergangenheit im Moment kritisch aufrollten.

»Jetzt sag schon, wo bist du bloß gewesen?«, fragte Hunter.

»Überall!«

»Ich komme gerade von Mom, sie sorgt sich um dich. Du musst sie anrufen.«

Sebastian schaute kurz zu ihm hinüber. »Ich liebe Mom, aber …« Er hielt inne, um nach den passenden Worten für das, was er zu sagen hatte, zu suchen. »Es ist bloß … sie war nicht ehrlich zu uns. Auch deshalb habe ich dich gebeten, nach McCall zu kommen.«

»Wovon sprichst du?«

»Was sie uns über Großmutter und Großvater erzählt hat, war gelogen. Deshalb stelle ich jetzt einfach alles infrage, was sie uns je aufgetischt hat.«

Hunter schürzte seine Lippen. »Mom musste eine Menge durchmachen. Ich weiß nicht, was du genau meinst, doch die Presse führt gerade ein Interview über die Familie mit ihr – über alles.«

»Wirklich? Ich frage mich, ob sie da die Wahrheit sagen wird.«

Sebastian bog auf der Schnellstraße links ab und fuhr dann weiter nach Osten. Die einspurige Straße über das Land war zwar asphaltiert, aber anscheinend lange nicht instand gesetzt worden, weshalb es eine sehr ruckelige Fahrt wurde. Im offenen Tal prägten nun statt hoher Gelbkiefern lange Gräser und niedrige Sträucher das Landschaftsbild.

»Da du mir ja vorenthältst, was wir genau tun, dürfte ich dann wenigstens wissen, wohin die Reise geht?«

»Wir sind schon gleich da, ganz ruhig! Dir wird es hier gefallen. McCall ist ein toller Ort. Kaum zu glauben, dass ich so lange gebraucht habe, um herzukommen. Ich habe schon so viel über unsere Familie erfahren, seit ich hier bin.«

»Seit wann interessierst du dich denn in irgendeiner Weise für unsere Familie?«, fragte Hunter leicht gereizt.

»Ich weiß, ich bin nicht der beste Bruder oder Sohn, doch als ich vor ein paar Monaten in Neuseeland war, hatte ich das Glück, eine Frau kennenzulernen …«

»Oh, mal was ganz Neues«, erwiderte Hunter stöhnend. Sebastian stand in dem Ruf, ein Schürzenjäger zu sein.

»Nein, so meinte ich das nicht. Sie war schon älter und kannte unsere Familie. Sie hatte mit Großvater zu tun, Hunter.«

»Echt?«

»Ich wusste, das würde dich hellhörig machen.«

»Dann hoffe ich mal, dass sie nicht auch zu den Menschen gehört, die sich darüber auslassen, wie schlecht er war. Ich bin es nämlich leid, diese Seite der Geschichte zu hören.«

»Geht mir auch so, aber was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass sie anderer Meinung ist?« Sebastian bremste und bog in eine geschotterte Auffahrt ein.

Nachdem er vor einem Metalltor angehalten hatte, stieg er aus und öffnete es, dann rief er Hunter zu, er solle bitte durchfahren. Sebastian schloss es danach wieder ab, stieg auf der Beifahrerseite ein und wies ihm den weiteren Weg.

Hunter stutzte. Er vertraute seinem Bruder zwar, doch die ganze Situation hier bereitete ihm Unbehagen. Er schaute auf den langen Weg, Gruppen ausgewachsener Espen zu beiden Seiten ließen ihn unheimlich wirken.

»Komm schon, fahren wir weiter. Du bist hungrig und ich muss aufs Klo«, drängte Sebastian.

Hunter brachte den Schalthebel in Fahrstellung und gab Gas. Nach einer Viertelmeile geriet das grüne Metalldach eines Hauses in Sicht. Hunter platzte beinahe vor Neugierde. Während immer mehr von dem Gebäude sichtbar wurde, beugte er sich nach vorne. Es kam ihm auf einmal sehr bekannt vor.

»Ist das etwa Moms altes Haus?«

»Jepp.«

»Ich dachte … Mom sagte doch, es gehöre nicht mehr uns, sie hätte es verkauft.«

»Das war ihre erste Lüge«, erwiderte Sebastian prompt. Er konnte kaum mehr verbergen, dass er darauf brannte, seinen Bruder einzuweihen. »Komm schnell!«, rief er, als er bereits zu einer Seitentür neben der Garage lief. Dort zog er einen Schlüssel aus der Tasche und sperrte sie auf. Beim letzten Klicken des Schlosses bellte ein Hund, der zumindest dem Geräusch nach riesig sein musste.

Sebastian hielt den Griff fest und öffnete die Tür nur langsam, damit der Hund, ein Pitbull, nicht herauskam. »Oh, bist du nicht ein braver Junge?«, raunte er ihm zu. Der Hund wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und leckte eifrig Sebastians Hand. Die Zutraulichkeit des Tieres stand im extremen Gegensatz zu seinem Aussehen.

»Das ist Irish«, stellte ihn Sebastian vor.

»Hallo Irish«, sagte Hunter, der nun direkt hinter seinem Bruder stand. Er war kein ausgesprochener Hundeliebhaber und kannte sich auch nicht sonderlich gut mit ihnen aus, weil Haley ihren Söhnen, während sie aufgewachsen waren, nie erlaubt hatte, einen Vierbeiner zu halten.

»Das ist Hunter!«, rief Sebastian.

Sie betraten eine enge Diele. Die einzigen Möbelstücke in dem kleinen Raum waren eine Bank, ein Kleiderständer und Körbe, in denen Stiefel und Schuhe standen. Irish rannte voraus in die Wohnung. Nachdem die beiden Männer ihre Schuhe ausgezogen hatten, folgten sie ihm. Als Nächstes betraten sie eine große Küche. Die Geräte darin waren mindestens fünfzig Jahre alt, doch was sofort auffiel, war der penibel gepflegte Zustand, in dem sich alles befand. Wer auch immer hier wohnte, trug Sorge dafür, dass es so sauber blieb. Die Küche ging in ein geräumiges, stattliches Zimmer über, das bestimmt knapp acht Meter hoch war. Der Schacht eines massiven Steinkamins verschwand an den Holzsparren unter der Decke. Ließ man sich auf der breiten Couchgarnitur nieder, konnte man das Tal und einen Bach überblicken, der ungefähr hundert Yards hinter dem Haus verlief. Weitab stach der Jug Handle Mountain hervor.

Hunter war hingerissen von der Aussicht und trat zum Fenster, um mehr zu sehen. Es war atemberaubend schön. Er verstand langsam, was seinen Großeltern an diesem Landstrich von Idaho so gefallen hatte. Die Schwärmerei verging ihm jedoch sofort wieder, als ihm bewusst wurde, was in den Jahren zuvor geschehen war. In einiger Entfernung lag unter einer gewaltigen Kiefer ein umzäunter Friedhof mit einem Eingangstor. Diese waren heutzutage allgegenwärtig. Nach dem Zusammenbruch hatte es den Luxus von Bestattungsinstituten und Gemeindefriedhöfen nicht mehr gegeben. War ein Verwandter gestorben, hatte man den Leichnam selbst präparieren und begraben müssen. Zu wissen, was diese Gräber jedoch bedeuteten – die Geschichte dahinter –, raubte Hunter den Atem.

»Mom erzählte mir, es sei eine Hütte gewesen, kein weitläufiges Anwesen«, sagte er.

»Ich weiß.«

»Dieses Haus ist riesig. Was schätzt du? Mehr als dreitausend Quadratfuß?«, fragte Hunter.

»Eher viertausend«, hallte plötzlich eine Stimme aus dem angrenzenden Flur.

Hunter fuhr herum. Der Gang war dunkel, doch er erkannte, dass sich jemand im Schatten auf sie zubewegte.

Sein Herz klopfte in ängstlicher Erwartung, als ein älterer Mann mit Gehstock erschien. Er näherte sich Hunter und streckte eine Hand aus.

Dieser wusste nicht, woran er war. Etwas an diesem wettergegerbten Gesicht kam ihm bekannt vor. Als ihm die Narbe an der rechten Wange des Mannes auffiel, wurde ihm flau im Magen.

Das kann nicht sein, dachte Hunter. Er war doch tot! Seine Mutter hatte ihm erzählt, er sei vor vielen Jahren gestorben. Geschichtsbücher behandelten seinen Niedergang, man hatte ihm ein Staatsbegräbnis gegönnt. Laut Haley war die Republik untröstlich gewesen, als einer ihrer Gründerväter dahinschied. Eine Fülle von Fragen drängte sich Hunter auf. Seine Verwirrung überwältigte ihn fast.

»Großvater?«

»Hallo Hunter.«

»Großvater, das ist unmöglich. Es hieß doch, du seist tot!«, rief er fassungslos.

»Man sollte nicht alles glauben, was man liest«, entgegnete Gordon.

Hunter war zutiefst bestürzt, nahm aber trotzdem die Hand seines Großvaters und schüttelte sie. Gordon packte fest zu.

»Setzen wir uns doch in mein Büro«, schlug er vor.

Die Brüder folgten ihm durch den Flur zu einer breiten Flügeltür, hinter der ein dunkles Zimmer lag. Hunter stieg sofort Zigarrenqualm in die Nase. Zur Einrichtung zählten zwei schwere Ledersessel mit passenden Polsterhockern, die vor einem Kamin standen, der aus Kieselsteinen gebaut war. An der Wand hinter den Sesseln stand ein ebenfalls lederner Zweisitzer. Hier sah es aus wie in einem Museum. Als Hunter den Blick durch den Raum schweifen ließ, fielen ihm Fotos seiner Familie und Gegenstände aus alter Zeit auf: Männer in Uniform, Flaggen und Medaillen, die nun in Setzkästen lagen. Über dem Kamin hing ein M4-Gewehr. Hunter entsann sich der vielen Bilder von seinem Großvater während des Bürgerkriegs, auf denen er stets eine Waffe in den Händen hielt.

»Nimm Platz«, bot Gordon an, indem er auf einen Sessel zeigte. »Sebastian, bitte komm herein.«

Gordon ließ sich in einen der Sessel fallen und Hunter nahm den anderen. Sebastian setzte sich ihnen gegenüber. Ihr Schweigen bedrückte sie zunächst alle.

Sebastian brach es endlich, als er meinte: »Großvater, ich sagte dir doch, er würde kommen.«

Gordon nickte ihm zu und wandte sich dann an den Älteren. »Hunter, es tut mir leid, dich unter diesen Umständen kennenlernen zu müssen, und noch mehr bedauere ich, dass du dein ganzes Leben lang glauben musstest, ich sei tot.«

»Ich verstehe das nicht … was geht hier vor sich?«

»Eines nach dem anderen. Ich werde dir alles erzählen, so wie auch deiner Mutter vor vielen Jahren.«

Hunter fühlte sich benommen angesichts dieser Offenbarung. Er war außerstande, die Tragweite des Ganzen zu begreifen.

»Warum sollen alle glauben, du wärest gestorben? Selbst Mom geht davon aus.«

»Jeder tut es, nur wenige Auserwählte kennen die Wahrheit«, erwiderte Gordon. »Deine Mutter ist eine davon.«

»Warum sollte sie uns anlügen?«

»Weil ich sie darum gebeten habe. Wir mussten …«

»Mussten?«, unterbrach ihn Hunter mit aufbrausender Stimme.

»Ich lernte vor langer Zeit, dass unser Leben voller schwieriger Entscheidungen steckt«, fuhr Gordon fort. »Meine Entscheidung belief sich darauf, es so zu machen, und zwar aus einem guten Grund. Du solltest es deiner Mutter nicht übelnehmen.«

»Aber was ist passiert, das dich dazu gebracht hat, so etwas zu tun?«, fragte Hunter.

»Dies zu erklären, dauert lange und ist nicht so einfach, aber lass mich dir zunächst versichern, dass ich dich Zeit deines Lebens beobachtet und auf dich achtgegeben habe. Dass wir beide uns jemals treffen würden, war nicht vorgesehen, weil … na ja, die Wahrheit zu kennen, hätte gefährlich für dich werden können, doch vor zwei Wochen stand jemand vor meiner Haustür, und das führt jetzt zu unserer Begegnung. Es war dein Bruder, er hat mich gefunden! Hut ab, er ist ein guter Detektiv.« Gordon schmunzelte.

Sebastian lächelte im Gegenzug, er bildete sich etwas darauf ein, dass sein berühmter Großvater ihn lobte. »Ich würde gerne sagen, es sei schwierig gewesen, doch eigentlich fiel es mir sozusagen in den Schoß – die Gewissheit, dass du noch am Leben bist.«

Gordon grinste. »Ein altes Sprichwort lautet: Drei können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind.«

Hunter schaute seinen Bruder ernst an und fragte: »Wer war es: die Frau in Neuseeland?«

»Genau. Brittany hieß sie. Ich hatte diesen beschissenen Job als Gärtner in einer Baumschule, um etwas Geld in die Taschen zu bekommen, und sie fragte mich eines Tages, ob ich Sebastian Rutledge sei – einfach so. Sie kam wie aus heiterem Himmel auf mich zu. Keine Ahnung, woher sie wusste, wer ich bin, aber das ist mir eigentlich auch egal. Jedenfalls kam dann eins zum anderen, und sie erzählte mir, dass Großvater noch lebt.«

»Wer ist Brittany?« Hunter hatte sich wieder Gordon zugewandt.

Dieser antwortete nicht, sondern schwieg in Gedanken versunken.

»Großvater?«, beharrte Hunter. »Wer war sie?«

»Jemand, den ich vor vielen Jahren kennenlernte, aber sie hat nichts damit zu tun, dass du jetzt hier bist. Ich freue mich sehr, dass Sebastian mich gefunden hat und auch, dass ich dich jetzt bei mir habe. Wir haben schließlich eine Menge nachzuholen.«

»Das ist wohl untertrieben.«

»Kommt mit mir.« Gordon erhob sich langsam.

Die Brüder folgten ihm hinaus in die klirrende Kälte des frühen Nachmittags. Hunter beobachtete, wie beschwerlich sein Großvater auf den kleinen Friedhof hinter dem Haus zuging. Hinter dessen schmiedeeisernem Zaun standen wie Mahnmale neun Grabsteine.

Gordon zeigte auf den größten. »Aus diesem Grund musste ich vor all der Zeit meinen Tod vortäuschen.«

Hunter bückte sich und las den Namen darauf: Samantha Van Zandt.

»Mir ist das alles immer noch schleierhaft. Großmutter ist Jahre nach dir gestorben – außer natürlich sie lebt ebenfalls noch.« Hunter rief diese Worte geradezu.

Gordons Blick wurde vorübergehend trüb. »Leider nein. Keine Minute vergeht, in der ich nicht an sie denken muss. Ich habe sie so sehr geliebt. Sie war eine gute Frau. Hoffentlich findet ihr Jungs irgendwann auch eine Frau wie eure Großmutter.«

»Aber ich verstehe das nicht. Was hat ihr Tod damit zu tun, dass du deinen eigenen vortäuschen musstest?«

»Ich gab ihr ein Versprechen, gleich dort, vor fast fünfzig Jahren«, antwortete Gordon. Er zeigte zu einer mit Platten ausgelegten Terrasse direkt neben der großen Veranda des Hauses. »Dass ihr zwei hier seid, freut mich aus mehreren Gründen, unter anderem, damit ich mein Wissen an euch weitergeben kann. Geschichte wiederholt sich allzu oft deshalb, weil der Mensch vergisst, welche Lektionen ihm die Vergangenheit erteilt hat.«

»Dann sag es uns bitte, erkläre es uns«, flehte Hunter. »Viele dort draußen verehren dich, aber von manchen wirst du auch verflucht.«

»Um Kritiker habe ich mich noch nie gekümmert. Mir ist schon vor langer Zeit klar geworden, dass einige Menschen nicht aus ihrer Haut können, aber ich schulde euch tatsächlich eine Erklärung dafür, warum ich den Entschluss gefasst habe, offiziell zumindest aus dieser Welt zu scheiden. Allerdings muss ich mit dem Versprechen beginnen, das ich eurer Großmutter vor all den Jahren gegeben habe, denn nur so erhält meine Entscheidung auch einen nachvollziehbaren Zusammenhang.«

»Ich bin ganz Ohr«, entgegnete Hunter.

Gordon schauderte vor Kälte. Der Wind brachte sein graues, schütteres Haar in Wallung. Er blickte seinen ältesten Enkel an. In Hunters grünen Augen erkannte er seine Gene und sein Erbe. Während er sich darauf vorbereitete, seine eigene Sicht der Dinge von dem zu schildern, was sich zugetragen hatte, sprach er: »Lasst uns zurück ins Haus gehen und etwas zu trinken besorgen, danach erzähle ich euch alles.«

24. Juni 2015

»Die Versprechungen dieser Welt sind größtenteils Trugbilder …«

McCall, Idaho, Vereinigte Staaten

Gordon und Samantha lächelten. Gleich hinter dem Haus lag nun ein Stück frisch bestellte Erde – der erste Ansatz eines Gartens. In der Nähe spielte Haley in einem Sandkasten, der von ihrem Vater gebaut worden war, nachdem sie sich an ihr neues Leben in McCall gewöhnt hatten. Der intensive und angenehme Geruch des umgegrabenen Bodens lag in der Luft, während sie diesen Moment des Stolzes und der Zufriedenheit miteinander teilten.

Bis Mitte Mai waren die Straßen so weit enteist, dass die Gruppe von Eagle aus aufbrechen konnte, um ihre Reise fortzusetzen, die in San Diego begonnen hatte. Fast auf den Tag genau fünf Monate, nachdem sie losgefahren waren, erreichten sie ihr Ziel. Bei ihrem Aufbruch in Kalifornien hatte ihr Zug aus sechs Familien bestanden, doch aufgrund von Widrigkeiten während der Fahrt und vorschnellen Beschlüssen einiger Gruppenmitglieder war nun nur noch die Hälfte übrig geblieben, als sie McCall erreichten. Unterwegs hatten sie viele verloren – Menschen, die ihnen lieb und teuer gewesen waren –, aber auch Zuwachs bekommen, unter anderem von Sebastian, Annaliese und Luke. Am ersten Kontrollpunkt in McCall waren sie mit gemischten Gefühlen zusammengetroffen. Der Verlust von Hunter, Frank, Mack und Holloway lastete schwer auf ihnen, doch sie waren fest entschlossen, etwas aus ihrer zweiten Chance zu machen.

Furchtbare Schrecken und Entbehrungen lagen hinter ihnen, doch nun waren alle zuversichtlich, dass McCall ihr sicherer Hafen abseits der neuen Welt war. Hier konnten sie noch einmal ganz von vorne beginnen und wieder zueinanderfinden, was vor allem Gordon und Samantha am Herzen lag. Ihre traumatischen Erfahrungen hatten ihnen stark zugesetzt und auch ihrer Beziehung Schaden zugefügt. Beiden war bewusst, dass sie beheben mussten, was im Argen lag, nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch für Haley. Irgendwo im tiefsten Kern befand sich ihre Ehe auf einem festen Fundament der Liebe, doch darüber taten sich erhebliche Risse auf.

Samantha hatte Gordon verzeihen wollen, dass er sie nach Hunters Tod alleingelassen hatte, aber sie konnte es nicht. Er hatte seine Haltung eindrücklich dargelegt, und sie verstand, warum er Hunter hatte rächen wollen, wurde aber das Gefühl nicht los, er habe Haley und sie durch sein Verschwinden in Gefahr gebracht. Eines Abends war er schließlich eingeknickt, seine harte Schale aufgeweicht und darunter ein Mann zum Vorschein gekommen, der sich dafür schämte, seinen Sohn in eine Situation gebracht zu haben, die Gefangenschaft und Tod nach sich gezogen hatte. Er räumte ein, dass sich einige seiner Beweggründe dafür, nicht sofort zurückzukehren, daraus ergeben hatten, dass er nicht in der Lage gewesen war, ihr unter die Augen zu treten. Er hatte geglaubt, sie im Stich gelassen und ihren einzigen Sohn durch seine Entscheidungen getötet zu haben. Das bisschen Seelenfrieden, das sie vielleicht noch haben konnten, hing nun von der Gewissheit ab, dass Rahab tot war und niemand anderem mehr schaden konnte, erklärte er ihr.

Samantha fühlte sich trotz seiner hingebungsvollen Erklärung aber immer noch verletzt. Sie sah die Welt mit anderen Augen als Gordon, wusste jedoch auch, dass sie genau deswegen mit ihm harmonierte. Sie teilten ähnliche Wertvorstellungen, packten das Leben aber auf unterschiedliche Weise an. Nach seinem Nervenzusammenbruch und dem tränenreichen Geständnis nahm sie sich vor, ihm unbedingt zu verzeihen, denn andernfalls würden sie nicht imstande sein, in Frieden weiterzuleben. Jemand hatte ihr einmal gesagt, niemand könne gesund werden, solange seine Wunden unbehandelt bluteten, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf beschloss sie, man dürfe der Vergangenheit nicht länger nachtrauern.

»Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass Michael Rutledge genügend Holz für uns hat, also können wir die Räucherkammer bauen, die du wolltest«, erzählte Gordon. »Er wollte morgen irgendwann damit vorbeikommen.«

»Das ist toll, ich mag die Rutledges«, erwiderte Samantha strahlend.

»Ja, sie sind gute Menschen. Ich habe bemerkt, dass ihr, Tiffany und du, ein Herz und eine Seele seid«, feixte Gordon.

Samantha warf ihm einen strengen Blick zu. »Ein Herz und eine Seele? Den Ausdruck habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Meine Güte, es kommt mir vor, als sei er irgendwann einmal wichtig gewesen.«

»Freunde sind immer noch wichtig.«

»Natürlich sind sie das, bloß war ich in San Diego derart darauf versteift, Freunde – in Anführungszeichen – zu finden und mit den braven Frauchen Dinge zu unternehmen, die sich für Mamas schickten, dass ich ganz aus den Augen verloren habe, was echte Freunde sind. Du weißt schon: Verabredungen zu Spielrunden, gemeinsame Abendessen, zusammen mit anderen Müttern ausgehen, bla, bla, bla. Will man ständig mit anderen mithalten, wird man vom Wesentlichen abgelenkt. Ich frage mich, was mit ihnen allen passiert ist.«

»Also, ich bin mir sicher, dass Marilyn und Irene nicht überlebt haben.«

»Irene vielleicht schon. Sie würde ihre eigenen Kinder essen, um zu überleben! Am besten hätte sie wohl zuallererst ihren Schluckspecht und Versager von Ehemann ausgeschaltet, das wäre womöglich eine Chance für sie und ihre ungezogenen Gören gewesen.« Samantha lachte.

»Oh, und Marilyn, diese arrogante Kuh und ihr Gehabe, von wegen Seht mich an und schaut, was für tolle Sachen ich habe.« Gordon grinste. »Zu köstlich, ihr affektiertes Gehabe. Hoffentlich lockte ihr Versace-Täschchen nicht die Villistas an.«

»Ach was, genug von ihnen. Ich bin einfach nur dankbar für die guten Freunde, die wir gefunden haben.«

»Ich mag Michael sehr gerne, würde er nur bloß nicht ständig über Politik reden wollen«, meinte Gordon.

»Mach dir nichts vor, ich weiß doch, du liebst es selber, über Politik zu philosophieren.«

»Was? Ich halte überhaupt nichts von Politik!«

»Ja, schon klar. Du gibst nichts auf Politiker …«

Gordon grinste breit. »Hast recht«, räumte er ein. »Aber kennt er auch andere Gesprächsthemen als Kasadonien?«

»Kaskadien meinst du.«

»Was auch immer, ich war kein großer Freund der alten US-Regierung, kenne jetzt aber zumindest einige Vertreter der neuen. Separatismus und Versuche, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ziehen nur Probleme nach sich.«

»Moment mal, hast du mir nicht erzählt, andere Staaten hätten sich ohne Schwierigkeiten abspalten können?«, hakte Samantha nach.

»Ja, aber ich kann immer noch nicht glauben, dass Präsident Conner es einfach so zulässt, und außerdem: Was verstehen Michael oder die anderen, die für Kaskadien sind, denn schon von Staatsführung?«

»Irgendwelche Argumente muss Michael haben, sonst hätte er Sebastian nicht davon überzeugen können, sich anzuschließen.«

»Erinnere mich nicht daran«, klagte Gordon. Er war bei einigen Treffen derer zugegen gewesen, die sich für die Unabhängigkeit Kaskadiens einsetzten. Er hatte ihren Ausführungen gelauscht und das Meiste davon sogar gutgeheißen, aber er konnte sich einfach nicht mit dem Gedanken der Separation anfreunden, besonders weil es Gleichgesinnte in Cheyenne gab. Für ihn ergab es keinen Sinn, doch Sebastian hatte sich bekehren lassen und war auch noch stolz darauf.

»Egal was du tust, sei nett zu Michael. Ich mag ihn und Tiffany.«

»Du verlangst also tatsächlich von mir, dass ich nicht so etwas sage wie: Michael, bitte höre auf mit dem dummen Geschwätz über eine Republik Kaskadien?«

Samantha neigte sich zu ihm, küsste ihn und entgegnete: »Du bist ein ziemlich kluger Kerl, denn genau das verlange ich von dir.«

»Schau mal, wie glücklich sie ist.« Gordon wies mit einer Kopfbewegung zu Haley. Erneut grinste er.

»Ja, sie hat sich schnell eingelebt. Hier zu sein, tut ihr gut. Ich weiß, dass nicht alles perfekt ist, aber dass es so schnell ging, wäre mir im Traum nicht eingefallen.«

»Stimmt, nach allem, was passiert ist, hätte ich darauf gewettet, dass auch McCall ein Reinfall ist.« Gordon strahlte immer noch. »Sie haben wirklich großartige Arbeit geleistet, um hier alles zusammenzuhalten. Das sind gute Menschen.«

»Es war auch eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Du hast ja gehört, was sie von den Wochen danach erzählt haben. Auch sie haben mit Problemen gekämpft.«

»Klar, aber sie konnten sie schnell aus der Welt schaffen. Bürgermeister Waits und Chief Rainey waren Gottes Geschenke an diese Gemeinde.«

»Wann beginnt eigentlich deine nächste Schicht?«, fragte Samantha.

»Erst morgen, und ich weiß zu schätzen, dass du mir erlaubst, sie nach draußen zu begleiten. Das bedeutet mir eine Menge.«

McCalls Polizeichef Rainey hatte gefragt, ob Gordon ehrenamtlich als Ordnungshüter arbeiten wolle. Gordon hätte diese Gelegenheit sofort ergriffen, doch Samantha hatte sich zunächst dagegen gesträubt. Aber nach ein paar Wochen Eingewöhnung war ihr klar geworden, wie wichtig es war, dass ihr Mann eine aktive Rolle in der Gemeinschaft übernahm.

»Sicher, ich habe mich zunächst dagegen gewehrt, aber diese Stadt hat es gut mit uns gemeint, also müssen wir uns auch erkenntlich zeigen, nur sollte es dich nicht zu lange davon abhalten, bei mir zu sein.«

Nun drückte Gordon fest ihre Hand. »Hey, ich liebe dich. Ich werde nichts tun, ohne es vorher mit dir besprochen und deinen Rat eingeholt zu haben.«

»Ich wollte dir etwas vorschlagen, aber ich glaube, dass ich es mir gerade selbst wieder ausrede.« Sie hielt inne. »Im Stadtrat wird ein neuer Posten besetzt. Ich dachte, dass …«

»Du möchtest, dass ich zur Wahl in den Stadtrat antrete?« Gordon klang ein wenig verdutzt.

»Ja, ich finde, das solltest du.«

Gordon lehnte sich zurück und überlegte. Er verachtete Politik, doch man kam im Leben nicht an ihr vorbei.

»Außerdem wärst du dann häufiger zu Hause. Wenn du Nachtschicht hast, fühle ich mich immer so einsam im Bett.«

»Sam, mir fehlen die Worte. Lass mich erst einmal darüber nachdenken.«

»Na, dann mal los, denn die Wahlen sind Ende August.«

Er lächelte sie an. »Ich muss schon sagen, du steckst voller Überraschungen.«

Sie schaute in sein kantiges, vernarbtes Gesicht. »Mir ist bewusst, dass die Zukunft ungewiss ist, doch ich möchte dich gerne bei uns haben, wenn sich das Ungewisse anbahnt.«

»Ich werde da sein.«

Als sie in McCall eintrafen, unterhielt sich Polizeichef Brent Rainey eingehend mit ihnen. Neuankömmlinge waren willkommen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllten. Zum Glück erfüllten sie gleich das wichtigste: Sie besaßen ein Grundstück innerhalb der Stadtgrenzen. Nach längerem Hin und Her mit Rainey durften auch Nelson, Gretchen, Eric, Seneca und Beth bleiben. Sebastian, Annaliese und Luke wurden als Gordons Angehörige angesehen und ebenfalls aufgenommen. Der Einlass der anderen erfolgte unter der Bedingung, dass sie sich aktiv an Wachpatrouillen und anderen Tätigkeiten beteiligten, die von den städtischen Behörden veranlasst worden waren, darunter auch das Unterrichten an Schulen, Erntearbeiten auf kommunalen Bauernhöfen und Straßenreparaturen. Gordon und sein Tross trugen nur zu gern ihr Scherflein bei, um dafür sicheres Obdach zu erhalten.

Während der ersten Wochen hatte die ganze Gruppe erst einmal bei ihm und seiner Familie bleiben müssen, letztendlich aber irgendwann woanders eine Unterkunft gefunden. Gordon mochte seine Leute sehr gerne, freute sich aber trotzdem, als sie alle in eigene Häuser gezogen waren. Dass so viele Häuser leer standen, lag an McCalls früherer Rolle als Erholungsort. Viele Auswärtige hatten Eigenheime gebaut oder gekauft. Nach dem Totalausfall standen aber nun viele dieser Häuser leer. Einige der Besitzer hatten es noch nach McCall geschafft, doch viele sollten ihre Zweitwohnsitze nie wiedersehen. Für Gordons Gruppe war diese Situation ein Segen. Natürlich würde man sie bitten, die Gebäude sofort zu räumen, falls die Eigentümer eintrafen, doch dies war bisher noch nicht geschehen.

Obwohl der Polizeichef Gordons Leuten erlaubt hatte, zu bleiben, zeigte er sich nicht jeder Einzelperson oder Gruppe gegenüber so offen, die es nach McCall verschlug. Brent Rainey war kein Mann, der lange fackelte. Er war ein ehemaliger Cop aus New York, der irgendwann hierhergezogen war. Seine Frau war Jahre zuvor an Krebs gestorben, doch in McCall konnte er Abstand von seinen schmerzhaften Erinnerungen gewinnen und einen Schlussstrich ziehen. Auf jedes fremde Gesicht, das hier auftauchte, ging er vorbehaltlos zu, in der Annahme dahinter stecke ein ehrlicher Mensch, allerdings waren ihm auch die gegenwärtigen Zustände ringsum nur zu gut bewusst, und die Stadt konnte niemanden gebrauchen, der für zusätzliche Unruhe sorgte.

Seit ihrer ersten Begegnung hielt Gordon Rainey für einen Mann, mit dem man reden und dem man vertrauen konnte.

Gordon, Samantha und Haley hatten gerade zum Abendessen Platz genommen, als ein lautes Klopfen an der Tür sie störte. Er schaute seine Frau besorgt an. Nach dem, was sie in den vergangenen Monaten erlebt hatten, waren sie immer beunruhigt, wenn sich unerwarteter Besuch einstellte.

»Bin sofort wieder da«, versprach Gordon, stand vom Tisch auf und ging zur Haustür. Dort stand eine Kommode, an der er eine Schublade öffnete, um eine Pistole herauszunehmen.

Dann trat er vorsichtig zur Tür, schaute durch den Spion und sah erleichtert, dass es Rainey zusammen mit einem anderen Beamten war. Er entriegelte das Schloss und öffnete. »Hi, Chief.«

»Gordon, bitte entschuldigen Sie die Störung, aber ich wäre nicht hier, wenn es sich nicht um etwas Dringendes handeln würde«, begann Rainey mit seinem breiten Brooklyner Akzent, der auch nach vielen Jahren in McCall immer noch nicht ganz verschwunden war.

»Kein Problem, kommen Sie rein«, erwiderte Gordon und öffnete die Tür ganz.

Die Männer traten in den Flur. Beide hielten ihre Mützen in den Händen. »Nett haben Sie es hier«, bemerkte Rainey.

»Danke. Also, was liegt an?«

»Vor einer knappen Stunde haben wir an unserem südlichen Checkpoint einen Wagenzug angehalten. Wir möchten, dass Sie uns begleiten, um die Identität dieser Menschen festzustellen.«

»Die Identität feststellen?«

»Ja, es handelt sich nämlich um Militärfahrzeuge, und ein Mann fragte ganz gezielt nach Ihnen.«

»Im Ernst?«

»Sie kennen mich, ich erzähle Ihnen keinen Unsinn. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mit mir zu kommen? Ich setze Sie hinterher auch wieder hier ab. Das Ganze sollte nur geklärt werden.«

Gordon zögerte einen Moment, in dem er darüber nachgrübelte, wer nach ihm gefragt haben könnte. »Äh, klar. Warten Sie kurz, ich schnappe mir nur meine Jacke und die anderen Sachen. Hat der Mann seinen Namen genannt?«

»Er gab an, Smitty zu heißen.«

Elko, Nevada

»Bitte, bitte, tun Sie uns nichts!«, jammerte eine Frau. Ihr Gesicht war blutüberströmt, weil sie eine tiefe Schnittwunde am Kopf davongetragen hatte.

»Mama, Mama!«, rief ihre Tochter.

»Schaff sie mit den anderen Frauen ins Haus«, befahl ein junger Unteroffizier aus Pablos Armee.

Zwei Soldaten packten ihre Arme und zwangen sie grob zum Aufstehen.

»Meine Tochter! Bitte tun Sie meiner Tochter nicht weh!«, flehte sie.

»Stopp!«, brüllte General Alejandro beim Aussteigen aus dem Wagen, der gerade vor dem Haus stehengeblieben war, in dem sich das Drama abspielte.

Nach General Pasquals Tod war Alejandro – damals noch Major – an dessen Stelle getreten und somit auch zum Kommandanten von Pablos Streitkräften befördert worden. Da er nicht zu den Menschen zählte, die viel redeten, hörten seine Männer umso genauer hin, wenn er einmal das Wort ergriff. Diese Eigenart hatte ihn davor bewahrt, Pablo ein Dorn im Auge zu werden. Alejandro war klein und dünn, doch was ihm an Statur fehlte, machte er durch seinen Ruf wieder wett. Da er nie vor einem Kampf zurückschreckte, hatte er sich unter Freunden den Spitznamen »El Luchador« also »Ringer« eingehandelt.

Die beiden Soldaten blieben auf der Stelle stehen.

»Was geht hier vor sich?«, fragte der General.

Der Unteroffizier trat sofort näher und salutierte.

Alejandro erwiderte die Geste nicht. Er verzog sein Gesicht in Anbetracht der Unwissenheit des Mannes. »Im Kampfeinsatz salutieren Sie gefälligst niemals vor mir, verstanden?« Der General bezog sich auf eine Order, die er gegeben hatte, sobald er an Pasquals Stelle getreten war. Ihr Guerillakrieg gegen die Amerikaner nötigte sie dazu, andere Methoden anzuwenden und auf typische Militärsitten zu verzichten. Aufständischen Gegnern war es gelungen, Befehlshaber unter Beschuss zu nehmen, nachdem sich diese durch Kleinigkeiten wie einen Salut zu erkennen gegeben hatten. In diesen Zeiten war es unabdingbar, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

»Verzeihung, Sir«, antwortete der Unteroffizier, der augenblicklich seine gesunde Gesichtsfarbe verloren hatte.

»Was geht hier vor sich?«, wiederholte Alejandro.

»Sir, wir bringen diese Frau ins Haus zu den anderen, die wir gefangen genommen haben.«

Der General ging zu ihr hinüber und schaute sie intensiv an. Ihre Augen waren rot und verquollen, Tränen vermischten sich mit dem Blut auf ihrem Gesicht. Als er eine Hand nach ihr ausstreckte, zuckte sie zusammen, weil sie mit einem Schlag gerechnet hatte. »Sssch, ich tue dir nichts.« Er strich ihr die Haare aus dem Gesicht.

Die Frau konnte ein Schluchzen nicht unterdrücken. Sie schaute Alejandro an, doch ihr Blick schnellte immer wieder zu ihrer Tochter.

»Was ist hier passiert?«, fragte er.

»Wir … meine Tochter und ich, wir versteckten uns und …«

»Ihr Ehemann war ein Rebell, wir haben ihn umgebracht«, warf der Unteroffizier ein.

»Stimmt das?«, fuhr Alejandro in sanftem Tonfall fort.

Sie hatte die Augen weit aufgerissen. Nun packte Alejandro sie fest am Kinn und versuchte es noch einmal: »Stimmt es, was der Corporal sagte?«

»Wir haben uns nur verteidigt!«

Eine andere Tür an Alejandros Wagen ging auf und Pablo stieg aus. Gleichzeitig sprang einige Männer aus dem Fahrzeug, das dahinter parkte, und umringten ihn. Er zog alle Blicke auf sich, während er raschen Schrittes zu ihnen kam. Nur ein paar Fuß vor der Frau entfernt blieb er stehen.

»Dein Mann war also ein Rebell?«

»Bitte, wir hatten keine andere Wahl«, rief die Frau wimmernd.

Pablo betrachtete sie genauer; ihr dunkles Haar, die olivfarbene Haut und ihre braunen Augen. »Du stammst aus dem Süden, oder?«

»Oh ja, ja«, antwortete die Frau in der Hoffnung, einen Vorteil daraus zu gewinnen, dass sie sich zu ihrer Herkunft bekannte.

»Warum also habt ihr euch gegen uns gewehrt?«, fuhr Pablo fort.

»Mein Mann …«

»Er kam nicht aus dem Süden?«

»Nein – ich meine doch, kam er, aber er dachte bloß …«

»Bloß was?«, bohrte Pablo nach.

»Bitte tun Sie uns nichts.«

»Meine Liebe, ich tue dir nichts«, beteuerte Pablo und musterte sie ausgiebig. »Was also dachte er bloß … dein Mann?«

»Er … ach«, fing sie an und brach wieder ab. Sie wollte eine ehrliche Antwort geben, wusste aber nicht, wie sie es genau ausdrücken sollte.

»Dann vergiss es eben«, sagte Pablo lapidar.

»Nein, bitte lassen Sie uns in Ruhe.«

»Dein Mann hat gegen uns gekämpft, und du vermutlich auch, also …«

»Nein, bitte, nein!«

»Liebte dein Mann sein Land?«, stichelte Pablo. »Liebte er Amerika?«

Die Frau erstarrte vor Angst. Sie sperrte den Mund weit auf, fand aber keine Worte.

»Na? Antworte mir!«

»Doch, ja, er liebte Amerika, aber ich – ich liebe Mexiko! Viva México!«, rief die Frau.

Pablo sah sie finster an, ehe er sich dem General zuwandte. Er prustete los. Sein Gelächter jagte der Frau noch größere Angst ein.

Ihre Tochter wimmerte so laut, dass Pablo auf sie aufmerksam wurde. Ein anderer Soldat hielt sie an den Schultern fest. In ihrem schmutzigen Gesicht hatten sich durch die Tränen Schlieren gebildet.

Als Pablo das Kind anschaute, empfand er nichts. Er war frei von jeglicher Reue oder Anteilnahme. »Halt den Mund«, sagte er zu ihr. Sie verstummte sofort.

Dann trat er ein paar Schritte zurück und betrachtete das Blutbad, das man im kurzen Gefecht mit den Widerständlern angerichtet hatte. Die einst ansehnliche, mittelständische Wohngegend war zerstört. Zahllose Gewehrkugeln hatten die Fassaden der Häuser entlang der Straße durchsiebt, die Fenster zersplittert oder ganz gesprengt. Die Leichen von Rebellen und Soldaten lagen verstreut in Vorgärten, Einfahrten oder auf dem Asphalt. Der Kampf war schnell vorüber, jedoch erbittert gewesen, aber Pablos Männer hatten sich in der Überzahl befunden. Nun stürmten sie die Häuser oder kamen heraus, nachdem sie erbeutet hatten, was es zu holen gab. Aus einem der Häuser hörte Pablo die Schreie mehrerer Frauen, die den Zorn seiner Leute auf die grausamste und persönlichste Weise zu spüren bekamen. Wie er auch Isabel in der Nacht kurz vor ihrem Tod gesagt hatte, kannte er keine Gnade, außer jemand nahm das Angebot an, auf seine Seite zu wechseln.

Sein Vorstoß von Sacramento nach Elko hatte länger als zwei Monate gedauert. Er war Mitte April dort aufgebrochen, sobald sich seine Villistas überall in der Stadt eingenistet hatten. In jeder weiteren Stadt, die unter ihm gefallen war, hatte er dafür gesorgt, eine feste Führungsstruktur seiner Leute dort anzusiedeln; in Elko würde es nicht anders laufen.

Die Eroberung der einzelnen Städte auf dem Weg würde seinen Feldzug nach Cheyenne zwar aufhalten, doch was Pablo am meisten frustrierte, waren die ständigen Flugangriffe der Überreste der US Air Force. Ohne Luftunterstützung waren seine Einheiten leichte Ziele, wenngleich sie ihre Gegenmaßnahmen zum Glück bündeln konnten, um den Schaden zu begrenzen, den sie durch den Beschuss erlitten. Außerdem hatte Pablo seine Kernarmee in zwei Heere aufgesplittet; er selbst führte eines entlang der Interstate 80 in Richtung Salt Lake City in Utah, während das andere parallel dazu auf dem US Highway 50 marschierte. Er hoffte, dies mache die Truppe zu einem schwierigeren Ziel für die Luftangriffe und vergrößere zugleich seine Reichweite. Die Streitkräfte im Süden waren von den Bombardements verschont geblieben und kamen ungehindert voran. Die beiden Flügel würden irgendwann im Juli wieder vereint, um dann einen koordinierten Angriff gegen Salt Lake City zu wagen.

Pablo nahm sich vor, Ende August gegen Cheyenne aufzumarschieren. Ihnen stand ein harter Kampf bevor, doch er wusste, der einzige Weg, die Vereinigten Staaten schlagen zu können, bestand darin, die Hauptstadt dem Erdboden gleichzumachen und den Präsidenten zu beseitigen. Er wollte es auf die altmodische Tour versuchen, mit Straßenkämpfen und Mann gegen Mann, falls es nicht anders ging, aber sollte sich der Sieg nicht auf diese Weise erringen lassen, hatte er noch eine Überraschung parat, die ihm den Erfolg garantieren würde. Laut letzten Informationen befand sich dieses Ass in seinem Ärmel bereits in Cheyenne. Er brauchte zum richtigen Zeitpunkt also nichts weiter zu tun, als Order zu geben.

Nun drehte er sich abermals zu der Frau um und war mit den Gedanken wieder bei der Sache. Sie fürchtete sich und flehte ihn an, er möge sie und ihre Tochter verschonen.

»Vor Monaten sagte mir einmal jemand, Gnade zu zeigen sei der größte Beweis von Stärke überhaupt. Jetzt kann ich jedem versichern, dass das nicht stimmt, denn diese Lüge kostete mich beinahe das Leben. Vorgestern befahl ich diesem armseligen Kaff, sich geschlagen zu geben oder unterzugehen.« Er machte eine Pause und trat einen Schritt auf die Frau zu. »Dein Mann traf seine Wahl. Er glaubte an etwas. Ich habe Respekt vor jemandem, der bereit ist, für die Sache zu sterben, von der er überzeugt ist. Solche Menschen brauche ich, doch leider kämpfte er auf der falschen Seite. Du hingegen bist bereit, deine Treue zu überdenken, nur um nicht zu sterben. Du wärst dazu imstande, jeden zu verraten, um ein weiteres Mal die Sonne aufgehen zu sehen. Dein Gatte war ein tapferer, aber dummer Mann und ist gestorben. Du hingegen bist feige und dumm, und das ist wesentlich schlimmer, also wirst auch du sterben, allerdings im Wissen darum, dass deine Tochter vor dir gestorben ist«, brüllte Pablo. Er zog die Pistole aus seinem Schulterhalfter, zielte auf das kleine Mädchen und drückte ab.

Die Frau kreischte auf, brach in Tränen aus und fing an, sich gegen die Männer, die sie festhielten zu wehren, um zu ihrer sterbenden Tochter zu gelangen.

»Sieh mich an!«, rief Pablo.

Das Geschrei der Frau übertönte seinen Befehl.

Er hielt ihr den Lauf an die Stirn.

Sie schrie auf: »Nein! Sie sagten, Sie würden mir nichts tun!«

Pablo wollte den Abzug betätigen, doch diese Bemerkung hielt ihn zurück. »Du hast recht.« Er drehte sich zu General Alejandro um und sah ihn an.

Dieser kannte den Blick und reagierte sofort, indem er seine Waffe zückte und an ihren Kopf hielt.

»Nein, nein, nein!«, stammelte sie.

Der Schuss brachte sie augenblicklich zum Schweigen. Ihr Körper sackte gegen die Soldaten, die sie festhielten.

»General Alejandro!«

»Jawohl, Imperator!«

»Zeit zum Aufbruch.«

»Jawohl, Imperator!«

Pablo kehrte zu seinem Wagen zurück, blieb aber vor der Tür stehen. Er drehte sich noch einmal um und sagte: »Gute Arbeit, General. Ein weiterer Sieg für die panamerikanische Armee.«

Cheyenne, Wyoming

Einmal pro Woche verließ Conner die ›Grünzone‹, welche den Innenstadtbereich von Cheyenne umfasste. Er fuhr mit bewaffneter Eskorte, um die neu errichteten Zeltstädte zu besichtigen, die an den Rändern der Stadt entstanden. Die Neuigkeit, dass die Regierung der Vereinigten Staaten eine neue Hauptstadt ernannt hatte, war zügig verbreitet worden. Menschen kamen über die Berge und aus den Staaten in der Mitte des Landes, weil sie sich hier eine bessere und sicherere Zukunft erhofften.

General Baxter sah diese wöchentlichen Abstecher ungern, doch Conner wies seine Bedenken stets zurück. Die Tage, in denen der Präsident jedes Sicherheitsprotokoll einhalten musste, waren vorbei. Conner wusste, dass er nicht aus dem sprichwörtlichen Elfenbeinturm heraus regieren konnte. Seit beschlossen worden war, den Bunker zu verlassen, hatte er es sich zur Pflicht gemacht, sich unter die Menschen zu mischen, die zu beschützen er geschworen hatte. Ihm war klar, dass er nun wie einer der Herrscher aus vergangenen Zeiten wirken musste.

Die ersten entstandenen Zeltstädte zehrten bereits an den Ressourcen der Regierung, doch bald kamen Australien, Brasilien und Argentinien einem Versprechen nach, das sie den USA gegeben hatten. Innerhalb eines Monats trafen über Houston erste Hilfsmittel im Land ein. Conners Abkommen mit der Republik Texas hatte sich für alle Parteien ausgezahlt. Zugang zu einem Hafen wie dem in Houston zu haben, war für den Aufbau unabdingbar, und sein Standort immens wichtig. Die Republik arbeitete fieberhaft daran, diplomatisches Vertrauen aufzubauen, kam dabei jedoch nur beschwerlich voran.

Während Conner an Lagerfeuern vorbeiging, freute er sich darüber, dass sich das Volk langsam eingewöhnte. Er stieß überall auf Gelächter. Ihm war klar, dass es nicht von tiefster Zufriedenheit herrührte, sondern dass es Hoffnung war. Diesen Menschen war auf ihren Wegen Entsetzliches widerfahren, viele hatten erleben müssen, was Verlust bedeutete, nicht nur den persönlichen Besitz betreffend, sondern auch den Verlust geliebter Menschen. Der Tod gehörte nunmehr zum Alltag. Der anfängliche Schock war rasch verflogen, als die Menschen erkannt hatten, dass sie sich anpassen mussten oder bald selbst zu den Unglücklichen zählen würden. Wer bis jetzt durchgehalten hatte, durfte sich glücklich schätzen, doch das bedeutete nicht zwangsläufig, dass er auch die nächsten sechs Monate überleben würde.

Conner fand diese Besuche äußerst aufschlussreich und wusste, dass auch die Bürger sie schätzten. Obwohl sie meistens von Herzlichkeit geprägt waren, hatte es auch ab und an Spannungen gegeben. Aber er nahm seinem Volk das kein einziges Mal übel, denn müsste er unter diesen Umständen leben, würde er auch ab und zu durchdrehen. Im Großen und Ganzen hatte er sich im Kontakt mit den Menschen eine Achtung erarbeitet, wie sie nur wenigen Politikern je zuteilgeworden war.

Wenn er es wünschte, begleitete Pat, der Besitzer von Pats Coffeeshop, ihn hin und wieder. Zwischen ihnen hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Bei Pat konnte Conner ganz er selbst sein und Abstand vom schier endlosen Treffen von Entscheidungen nehmen. Cruz und er waren zwar immer noch dicke Freunde, doch Conner hatte darum gebeten, sich vorerst nicht mehr zu treffen. Er durfte nicht riskieren, dass ihnen beiden etwas zustieß, falls sie angegriffen wurden, und hatte Cruz deshalb mit seiner Familie eine Woche nach seiner Rückkehr in den Bunker von Cheyenne Mountain abbestellt, wo er selbst auch eine Zeit lang untergekommen war.

Conner weihte Pat nie in vertrauliche Einzelheiten ein und wurde von ihm auch nie danach gefragt. Der Mann wusste, dass es ihm nicht zustand, sich einzumischen. Heute Abend sah die Sache jedoch anders aus.

»President Conner, man hört Gerüchte, dass sich eine fremde Armee Cheyenne nähert. Ist das wahr?«, fragte ein Mann mittleren Alters auf der gegenüberliegenden Seite eines kleinen Lagerfeuers. Zu ihm gesellten sich seine Ehefrau und zwei Söhne im Teenageralter.

»Ich will Ihnen nichts vormachen: Südwestlich von uns bewegt sich eine Streitmacht, die Willens ist, die Überreste der Vereinigten Staaten zu zerschlagen«, antwortete Conner. »Wir gehen erbittert gegen sie vor. Sie wird es nicht bis hierher schaffen. Ich versichere Ihnen, wir tun unser Möglichstes, um sie aufzuhalten.«

Er betrachtete die Familie hinter den orangefarbenen Flammen des Feuers. Ihre Gesichter waren eingefallen und spiegelten die Strapazen des vergangenen halben Jahres wider. In ihren Augen sah er die gleiche Bitte um Erlösung wie in jenen anderer Menschen, denen er begegnet war. Sie waren verzweifelt, und das Wissen um eine gegnerische Armee, die sie bedrängte, führte dazu, dass sie sich noch schutzloser fühlten.

»Ich danke Ihnen allen dafür, dass ich mich an Ihren Feuern wärmen durfte«, sagte Conner und stand auf. »Gott behüte Sie.«

Die Familie bedankte sich ebenfalls.

Während sie sich von der Wärme und Helligkeit des Feuers entfernten, sagte Pat: »Sie tun etwas Gutes hier.«

Conner antwortete nicht. Er schlug einen schnelleren Schritt an, als sie zu ihrem Wagen gingen.

»Alles in Ordnung?«, fragte Pat.

Nun blieb der Präsident stehen und schaute ihn an. »Nein, nichts ist in Ordnung.«

So hatte Pat ihn noch nie erlebt. Conners sanftes Gemüt war verschwunden, stattdessen wirkte er angespannt und aufgewühlt.

»Worum geht es?«

»Diese Menschen erwarten, dass ich sie beschütze, und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob wir uns gegen die panamerikanische Armee durchsetzen können. Wir greifen sie zwar unentwegt an, doch das scheint sie nicht zu beeindrucken. Dieser Imperator nimmt eine Stadt nach der anderen ein. Das Einzige, was mich jetzt noch davon abhält, Atombomben einzusetzen, sind die unzähligen weiteren Opfer, die das nach sich ziehen würde.«

»Dann tun Sie es doch, immerhin ist es dann vorbei«, riet ihm Pat unumwunden.

»So einfach ist das nicht, wenn man selbst derjenige ist, der den Knopf drückt. Ich habe vor Monaten Millionen getötet, indem ich Atomschläge gegen all unsere Feinde – alte und neue – veranlasst habe. Ohne an die Konsequenzen zu denken, habe ich so vielen Leben ein Ende gesetzt. Dieser Entschluss führte dazu, dass unsere Verbündeten die Vereinigten Staaten mit anderen Augen sahen, bis ich sie davon überzeugen konnte, dass so etwas nie wieder geschehen werde. Wie viele Menschen sind hier gestorben, weil wir die Hilfe, die wir dringend benötigt haben, nicht früher erhalten haben? Ich habe mir selbst das Versprechen abgenommen, dies nicht noch einmal zu tun. Glauben Sie mir, dann wäre die ganze Sache vorbei, das weiß ich – und ich weiß auch, es mag merkwürdig klingen, doch jetzt, wo ich alles Recht der Welt dazu hätte, bringe ich es einfach nicht mehr fertig.«

»Hören Sie auf, sich selbst zu geißeln.«

»Das sagt sich so leicht, wenn man nicht derjenige ist, zu dem alle aufblicken«, gab Conner zu bedenken.

»Gewiss, ich wollte Ihre Verantwortlichkeiten auch nicht herunterspielen.«

»Was täten Sie? Würde Pat in meiner Haut stecken, wie sähen seine Ideen aus?«

Pat blieb still.

»Sehen Sie? Doch nicht so einfach, wenn man anfangen muss, sich all die Verstrickungen durch den Kopf gehen zu lassen.«

»Im Ernst, fragen Sie mich jetzt wirklich um Rat?«

»Nein, ich frage nur: Was würden Sie tun? Ich will keinen Rat von Ihnen, mein Gott, den erhalte ich täglich von unzähligen Personen. Nein, ich möchte nur, dass Sie sich kurz in meine Lage versetzen und einen Entschluss fassen.«

Nun da Pat verstand, worauf Conner hinauswollte, schwieg er wieder, um nachzudenken. »Ich, äh … ich kann Ihnen nicht sagen, was ich tun würde.« Er holte tief Luft. »Wäre ich Sie, müsste ich alles wissen. Ich könnte keine Entscheidung von solcher Tragweite treffen, ohne das Problem von allen Seiten betrachtet zu haben.«

»Welche Informationen bräuchten Sie denn?«

»Also, ich weiß nicht genau … würde eine Bombe genügen oder müssten es mehrere sein? Was geschähe hinterher? Gäbe es einen Fallout?«

»Begreifen Sie nun, was ich meine? Ist kein Zuckerschlecken. Wenn das volle Gewicht eines Beschlusses auf Ihren Schultern lastet, überlegen Sie es sich zweimal.«

»Tut mir leid, das war mir nicht bewusst.«

»Ach, was Sie nicht sagen.«

»Es tut mir leid, dass ich die Antwort, die Sie suchen, nicht kenne. Doch ich denke, Sie müssen abwägen, was schlimmer ist, die Verseuchung Ihres Landes durch diesen Gegner oder durch Atomstaub.«

»Verzeihen Sie mir, ich musste ein wenig Dampf ablassen«, sagte Conner leicht niedergeschlagen.

»Wie wär’s, fahren wir zum Shop und trinken etwas?«, schlug Pat vor.

Gerade als Conner zustimmen wollte, schaltete sich einer seiner Leibwächter ein. »Entschuldigung, Sir, General Baxter sucht nach Ihnen. Er hat wichtige Informationen.«

Conner nahm die Nachricht zur Kenntnis, ehe er sich wieder Pat zuwandte. »Ein anderes Mal vielleicht«, sagte er. »Die Pflicht ruft. Tun Sie mir einen Gefallen und steigen Sie in den Wagen unserer Eskorte. Man wird Sie nach Hause bringen. Ich muss zurück ins Büro.«

Als Conner später allein in seinem Wagen saß, versank er in stillem Grübeln. Er wünschte sich nichts lieber, als die panamerikanische Armee zu zerstören, konnte aber nicht so handeln, wie er wollte, ohne Gefahr zu laufen, wieder Verbündete zu verärgern. Er wurde in so viele unterschiedliche Richtungen gezogen, weil er versuchte, verschiedenste Gedanken und Parteien miteinander zu versöhnen. Die eine Seite setzte ihn unter Druck, die Regierung noch weiter auszubauen, die nächsten wollten, dass er sich für den Frieden starkmachte oder den Kampf bis zum bitteren Ende austrug, und wiederum andere verlangten, dass er sich auf offene Verhandlungen mit radikalen Gruppen einließ … er konnte ja kaum Frieden innerhalb seines eigenen Stabes stiften, wo ein jeder laut und flammend für seine jeweilige Sache eintrat.

Kürzlich hatte Conner die Historie herangezogen, um Beispiele zu finden, an denen er sich orientieren konnte, und hatte eines gefunden: Lincoln! Vor der Katastrophe hatten gewisse akademische Kreise ihn als Tyrannen beschimpft, weil er Methoden angewandt hatte, die verfassungswidrig gewesen seien. Mancher hatte wissen wollen: »Wie kann ein Präsident die Verfassung wahren, wenn er gleichzeitig dagegen verstößt?« Das war eine berechtigte Frage, doch die Geschichte hatte gezeigt, dass Lincolns Handeln stimmig gewesen war. Um einen Krieg zu gewinnen, musste man seine Feinde nicht nur bezwingen, sondern vernichten. Mit jedem weiteren Tag ohne Plan, wie die panamerikanische Armee zu besiegen war, hinterfragte Conner seine eigene Methode der maßvollen Kampfhandlungen – wie er sie nannte. Vielleicht, nur vielleicht, musste er seine Seidenhandschuhe abstreifen und ignorieren, was alle anderen dachten.

Baxter wartete geduldig vor Conners Büro. Da er den Präsidenten jetzt sprechen wollte, wurde es heute Abend wohl länger.

Als Baxter ihn sah, sprang er auf und kam gleich zur Sache: »Mr. President, möchten Sie zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören?«

»Ich bevorzuge stets zuerst die schlechte«, entgegnete Conner, »doch ehe Sie anfangen, lassen Sie uns hineingehen.«

Baxter folgte ihm ins Exekutivbüro und nahm seinen angestammten Platz ein.

»Diese Sache ist offensichtlich von Bedeutung und konnte nicht warten, also was ist es?«, fragte Conner.

»Die Australier wollen uns keine Kampftruppen zur Verfügung stellen.«

Nachdem er die Hiobsbotschaft geschluckt hatte, sagte er: »Und wie lautet die gute Nachricht?«

»Sie geben uns mehr Waffen, Flugzeuge und Panzer.«

»Das klingt in der Tat gut, aber verfügen wir über genügend Soldaten, die diese Einsatzmittel nutzen zu können?«

»Das war nur ein Teil der guten Nachricht. Wir erhalten außerdem Ausbilder, um unser Personal einzuweisen. Die Posten aller Militärbasen zu unserer Unterstützung herkommen zu lassen, war klug. Sie besaßen keine Truppenstärke mehr, doch sie bei uns zu haben, wird nützlich sein.«

»Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Wie lange wird es dauern, bis geliefert wird? Uns bleibt nicht mehr viel Zeit; die panamerikanische Armee sitzt uns bald im Genick.«

»Ich habe wohl den Rest der schlechten Nachricht vergessen.« Baxter grinste betreten.

»Will ich das erfahren?«

»Die Schiffe sollen bis Ende Juli in Houston einlaufen.«

»Ende Juli? Verdammt!«

»Wohl wahr. Ich hasse es, darauf herumzureiten, aber das zeigt einmal mehr, dass wir dringend eine neue Strategie verfolgen müssen. Unsere letzte Besprechung endete damit, dass Sie abwarten wollten, was unsere Verbündeten bezüglich zusätzlicher Truppen zu sagen haben. Tja, es wird keine geben. Sie haben gesehen, wo sich die panamerikanische Armee gegenwärtig befindet. Sie wird immer schneller. Falls wir zuschlagen wollen, verfügen wir über zwei Fenster, welche die Auswirkungen eines Atomschlags einschränken werden.«

Conner hob die Hand. »Ihr Wort in meinem Ohr, General, aber ich halte nichts von der Entscheidung, Kernwaffen einzusetzen.«

»Ich möchte mich ja nicht als Advocatus Diaboli aufspielen, aber diese Entscheidung sollte leicht fallen. Mir ist klar, dass wir aus politischen Gründen sensibel vorgehen müssen, doch dies ist nun wirklich ein Fall von Selbstverteidigung – im Gegensatz zu früheren Schlägen.«

»Ich weiß, es ist dringend, und die Zeit wird knapp. Ich bete bloß darum, dass sich noch eine andere Möglichkeit auftut.«