11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Thienemann Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Ich würde diesen Kampf verlieren. Ich wusste es. Es war nur eine Frage der Zeit. Charlie West kennt nur ein Ziel: Er muss seine Unschuld beweisen! Aber wie? Ein Weg führt zurück nach Spring Hill, an den Schauplatz des Mordes. Gejagt von Killern und gehetzt von der Polizei, schlägt Charlie sich bis dorthin durch. Und findet immer neue Hinweise, die ihn an sich selbst zweifeln lassen. Er hatte tatsächlich Kontakt zu den Homelanders. Außerdem hat man ihn am Tatort gesehen. Ist er wirklich so unschuldig, wie er glaubt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Autorenvita

© Thienemann Verlag GmbH

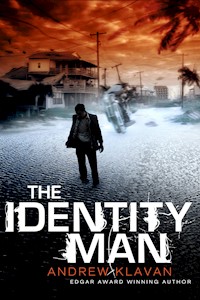

Andrew Klavan, geboren 1954, gilt in seiner Heimat USA als absoluter Thriller-Spezialist. Mehrmals gewann er den hoch angesehenen Edgar Award, die Top-Auszeichnung für außergewöhnlichen Thrill. Zwei seiner Romane wurden bereits verfilmt: True Crime mit Clint Eastwood sowie Don't Say A Word mit Michael Douglas und Brittany Murphy. Verfilmung der Homelander-Serie durch Summit Entertainment (Twilight) in Vorbereitung!

Buchinfo

Ich würde diesen Kampf verlieren.

Ich wusste es.

Es war nur eine Frage der Zeit.

Charlie West kennt nur ein Ziel: Er muss seine Unschuld beweisen! Aber wie? Ein Weg führt zurück nach Spring Hill, an den Schauplatz des Mordes. Gejagt von Killern und gehetzt von der Polizei, schlägt Charlie sich bis dorthin durch. Und findet immer neue Hinweise, die ihn an sich selbst zweifeln lassen. Er hatte tatsächlich Kontakt zu den Homelanders. Außerdem hat man ihn am Tatort gesehen. Ist er wirklich so unschuldig, wie er glaubt?

Band 2 der neuen Actionserie The Homelanders

TEIL EINS

1 DER KILLER IM SPIEGEL

Der Mann mit dem Messer war ein Fremder. Bevor er versuchte, mich zu töten, hatte ich ihn noch nie gesehen.

Als es passierte, war ich seit ungefähr einer Dreiviertelstunde in der Whitney Library, etwa sieben Meilen entfernt von meiner Heimatstadt Spring Hill. Ich war hierhergekommen, um meinen Namen reinzuwaschen und meine Freiheit zurückzubekommen. Um wieder nach Hause zu meiner Familie zu können, wo ich in Sicherheit sein würde. Aber jetzt musste ich hier weg. Es war zu gefährlich, mich länger an einem Ort aufzuhalten.

Vom Lesesaal im zweiten Stock der Bibliothek ging ich zur Herrentoilette. Ich zog meine schwarze Fleecejacke aus und hängte sie an die Tür einer der Toilettenkabinen. Nur mit meiner Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet, ging ich zu einem Waschbecken und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht.

Ich war unendlich müde. Schon wochenlang war ich auf der Flucht. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich musste die ganze Zeit wachsam bleiben. Tat ich das nicht, würde ich sterben.

Ich trocknete mir das Gesicht mit ein paar Papiertüchern ab und betrachtete mich im Spiegel. Der Typ, der mir entgegensah, war etwa 1,80 Meter groß. Dünn, aber mit breiten Schultern, ausdefinierten Muskeln und noch immer gut in Form. Ich hatte ein schmales, eher ernstes Gesicht, braune Haare, die mir in die Stirn fielen, und braune Augen. Ernsthafte Augen. Vermutlich zu ernsthaft für einen 18-Jährigen, aber ehrlich und direkt. Zumindest dachte ich das immer …

Ich schüttelte den Kopf. Hör auf damit. Es war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, mich selbst infrage zu stellen. Ich durfte den Mut nicht verlieren, musste weitermachen. Gib niemals auf. Manchmal war es schwer, das muss ich zugeben. Nicht nur die Bösen, sondern auch die Guten waren hinter mir her. Die Polizei. Und ich musste kämpfen, um mich nicht entmutigen zu lassen. Ich fühlte mich einsam, vermisste mein Zuhause, meine Freunde, meine Mom und meinen Dad. Sogar meine Schwester, die wirklich sehr nervig sein kann. Man stelle sich vor, man hätte sich gerade hingesetzt, um seine absolute Lieblingssendung anzusehen. Und kurz bevor sie anfängt, wird die Zivilisation durch eine Atombombe ausgelöscht – eine solche Wirkung konnte meine Schwester haben. Aber ich vermisste sie trotzdem.

Ich vermisste es auch, ein ganz normaler Typ zu sein, zur Schule und in die Kirche zu gehen, rumzuhängen und normale Sachen zu tun.

Aber es war nicht gut, jetzt darüber nachzudenken. Ich musste weitermachen und das erledigen, weswegen ich hergekommen war. Ich hatte mir selbst das Versprechen gegeben, es weiter zu versuchen. Genauso wie ich es Gott versprochen hatte. Ich würde nicht aufgeben. Niemals.

Ich wandte mich vom Spiegel ab und griff nach der Fleecejacke, die ich vor ein paar Tagen in einem Secondhandladen gekauft hatte. Der Winter war nicht mehr weit, und ich brauchte etwas Warmes zum Anziehen. Ich tastete die Jacke nach den zusammengefalteten Kopien in der Innentasche ab. Deshalb war ich überhaupt erst in die Bibliothek gekommen.

Es wurde Zeit, zu gehen.

Ich warf mir die Jacke über die Schultern und steckte die Hände durch die langen Ärmel. Genau in diesem Moment kam der Mann herein. Er war ein wenig älter als ich, vielleicht Anfang 20, ein bisschen größer und ein bisschen breiter an Taille und Schultern. Er trug schwarze Jeans und eine rote Windjacke, hatte ein rundes, offenes und freundliches Gesicht, blonde Haare und blaue Augen. Als er hereinkam, nickte er mir kurz zu, und ich nickte zurück. Dann ging er an mir vorbei zu den Urinalen am anderen Ende des Raums.

Ich trat einen Schritt zurück, Richtung Tür. Beim Hinausgehen warf ich noch einen letzten Blick in den Spiegel, um mein Aussehen zu überprüfen. Ich hob die geballte Faust. Gib niemals auf.

Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel das Spiegelbild des Mannes hinter mir aufblitzen. Er war gar nicht zu den Urinalen gegangen, sondern hatte sich zu mir umgedreht. Ohne jegliche Vorwarnung hatte er ein Messer gezückt! Ein Killermesser mit einer langen Klinge aus schwarzem Stahl. Als ich ihn im Spiegel entdeckte, wollte er mir gerade die Klinge in den Rücken rammen!

Angst durchfuhr mich wie ein elektrischer Schlag. Mit fast übernatürlicher Geschwindigkeit sprang ich nach links, drehte mich weg, und die Klinge glitt so dicht an meinem Bauch vorbei, dass ich sie noch durch das Fleece spüren konnte. Ohne nachzudenken, schlug ich mit der linken Handfläche auf seinen Ellbogen, um die Hand abzulenken, in der er das Messer hielt. Aber in meiner Panik bewegte ich mich so schnell, dass ich über meine eigenen Füße stolperte, weiter in den Raum hinein.

Das war meine Rettung, denn der Mann mit dem Messer war gut trainiert. Er wusste, wie man kämpft, und hatte das Messer schon wieder auf mein Gesicht gerichtet. Wäre ich nicht nach vorn gestolpert, hätte er mir die Kehle durchgeschnitten.

Ich stieß ein ächzendes Geräusch aus, als ich der Klinge auswich. Die Bewegung brachte mich vollends aus dem Gleichgewicht, und ich fiel taumelnd zu Boden.

Das war mein Ende, ich war mir sicher. Ein trainierter Kämpfer mit einem Messer kann tödlicher sein als alles andere, sogar noch viel gefährlicher als ein Mann mit einer Pistole. Eine Pistole kann man wegreißen oder wegschlagen, aber ein Messer lässt sich nicht einfach packen, ohne dass man sich schneidet. Und wenn der Messerstecher sein Geschäft versteht, kann seine Klinge den Gegner genauso schnell ausschalten wie eine Kugel.

Und dieser Typ verstand sein Geschäft. Sämtliches Karatetraining der Welt würde mich nicht retten, wenn ich nicht schnell und klug handelte. Schon während ich stürzte, war mir das klar. Panik breitete sich in mir aus, und die Gedanken in meinem Kopf rasten: Ich muss etwas tun!

Als ich auf dem Boden aufprallte, rollte ich mich, so schnell ich konnte, zur Seite, bis ich im hinteren Teil der Toilette wieder auf die Füße kam. Dicht an die Wand gedrängt, stand ich zwischen zwei Urinalen. Noch bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, stürmte der Killer heran und richtete die schwarze, im Licht schimmernde Klinge auf meinen Bauch. Mir entwich ein Schrei und ich konnte gerade noch wegspringen und ihn mit beiden Händen am Handgelenk packen.

Aber ich konnte ihn nicht halten. Er riss das Messer zurück, und hätte ich nicht losgelassen, hätte er mir damit die Finger abgetrennt. Sofort stürzte er sich wieder auf mich. Sein rundes, offenes Gesicht glich jetzt einer Maske des Zorns, und in seinen blauen Augen blitzte die Entschlossenheit zu töten.

Ich würde diesen Kampf verlieren. Ich wusste es. Es war nur eine Frage der Zeit. Und es gab nur eine Chance: Ich musste ihn überlisten, musste irgendwie einen Ausweg finden. Trotz meiner Panik, trotz meiner Todesangst.

Der Killer kam immer näher, die schwarze Klinge zuckte vor meinem Gesicht wie der Kopf einer Kobra. Er hielt die Spitze auf meine Augen gerichtet, damit ich nicht klar sehen, die Entfernung zu ihm nicht abschätzen konnte. Er drängte mich in die Mitte des Raums, an die Wand zwischen Toilettenkabinen und Urinalen, wo ich nicht mehr ausweichen konnte. Ich machte einen schnellen Schritt zurück und wartete auf den tödlichen Stich.

Er kam mit schlangenartiger Schnelligkeit – und mit ihm ein verzweifelter Gedanke.

Als die Klinge auf mich zusauste, rammte ich die Schulter gegen eine Kabinentür. Der Killer setzte mir nach, aber ich packte die Tür und schlug sie ihm vor der Nase zu, noch bevor er sich hineinzwängen konnte. Rasch schob ich den Riegel vor. Jetzt musste alles schnell gehen, blitzschnell. Die Tür war dünn, das Schloss nicht stabil. Er würde es jeden Augenblick aufbrechen.

Ich ließ mich auf den Boden fallen und zwängte mich durch die Lücke unter der Zwischenwand.

Ein enormes Krachen war zu hören, als der Killer die verschlossene Tür nebenan auftrat. Ich schoss aus der anderen Kabine und war in Sekundenschnelle hinter ihm. Er hatte bereits begriffen und wollte sich gerade umdrehen. Zu dumm, Kollege. Mehr als einen Fehler darf man sich nicht erlauben. Ich verpasste ihm einen schnellen, heftigen Schlag auf die Nase. Sein Kopf flog zurück, und Blut spritzte aus seiner Nase. Bevor er wieder zu sich kam, packte ich ihn am Gelenk der Hand, in der er das Messer hielt, und riss ihn mit der anderen Hand an den Haaren nach vorn. Ich zerrte ihn aus der Toilettenkabine, drehte meinen Körper, um an Schwung zu gewinnen, und stieß den Killer mit dem Gesicht auf die harte Kante des Waschbeckens. Seine Knie gaben nach, und er brach bewusstlos zusammen. Ich stand über ihm und rang nach Luft.

Ich hatte überlebt.

2 INDER FALLE

Ich kniete mich neben den Killer.

Er bewegte sich nicht. Seine Oberlippe war aufgeplatzt, sein geöffneter Mund blutverschmiert. Auch seine Zähne waren voller Blut. Hastig durchsuchte ich seine Kleidung. Mir blieb nur wenig Zeit. Jeden Augenblick konnte jemand hereinkommen und die Polizei rufen.

Zuerst griff ich in die Taschen seiner Windjacke. Sie waren leer. Dann durchsuchte ich seine Hosentaschen und fand einen einzelnen Schlüssel an einer Kette. Er war nicht gekennzeichnet, aber auf der Kette stand »Harley-Davidson Motorcycles«. Ich steckte ihn ein. Zumindest würde der Typ mir ohne Schlüssel nicht so schnell folgen können.

Ich suchte weiter und fand einen silbernen Geldclip mit ungefähr 200 Dollar in einer anderen Hosentasche. Ja, ich weiß: Du sollst nicht stehlen. Aber das hier fühlte sich nicht an wie Stehlen. Der Typ war schließlich ein Killer – mein Killer, wenn es nach ihm gegangen wäre. So viel war er mir schuldig. Ich stopfte das Geld zu dem Schlüssel in meine Tasche.

In diesem Moment stöhnte und bewegte sich der Killer. Ich hielt inne und beobachtete ihn. Seine Hand hob sich vom Boden und gestikulierte schwach in der Luft herum. Seine Augenlider flatterten, und seine blutigen Lippen öffneten sich. Langsam kam er wieder zu sich. Ich musste verschwinden!

Ich hob das Messer vom Boden auf und schob die scharfe Klinge so unter meinen Gürtel, dass sie in meiner Hosentasche verschwand. Dann zog ich die Fleecejacke weiter nach unten, um den Griff zu verbergen. Da sah ich das Blut an meinen Händen. Das Blut des Killers, vermischt mit meinem eigenen – ich hatte mir die Fingerknöchel aufgeschürft. Ich drehte mich zum Waschbecken und ließ kaltes Wasser über meine Hände laufen. Es brannte wie Feuer, aber ich biss die Zähne zusammen. Das Wasser färbte sich rot und verschwand wirbelnd im Abfluss.

Noch einmal spritzte ich mir kaltes Wasser ins Gesicht, wie ich es getan hatte, bevor der Killer hereingekommen war. Noch einmal zog ich ein paar Papiertücher aus dem Spender und trocknete mich schnell ab. Und noch einmal schaute ich in den Spiegel.

Ich sah sehr blass aus. Meine Wangen waren aschfahl, nur hier und da ein paar hektische rote Flecken. Schweiß rann mir in einem dünnen Strich die Schläfen hinab. Aber meine Augen zeigten Entschlossenheit.

Der Killer stöhnte wieder schwach und bewegte sich auf dem Boden. Ich wischte mir die Schweißspur aus dem Gesicht. Zeit zu gehen.

Ich stieß die Tür auf und lief über den kurzen Gang, der in den Hauptteil des Gebäudes im zweiten Stock führte. Es war eine ganz gewöhnliche Bibliothek: ein großer Raum mit Bücherregalen, vor denen Lesetische standen. Dort saßen Leute, die über Büchern brüteten und sich Notizen machten. Rechts von mir war ein Informationsschalter, hinter dem eine Bibliothekarin auf einem hohen Hocker saß. Die Außenwände bestanden fast vollständig aus großen Stahlrahmenfenstern, durch die man den Himmel, die Häuser des Stadtzentrums und die Hauptstraße von Whitney sehen konnte.

Es kam mir seltsam vor, dass hier alles so normal, so ruhig und friedlich war, wie es sich für eine Bibliothek gehörte. Mir war, als hätte der ganze Raum hören müssen, wie ich mit dem Killer in der Toilette gekämpft hatte. Aber niemand hatte etwas bemerkt. Ich schaute zu den Ausgängen. Zwei Treppen führten hinunter ins Erdgeschoss, eine links von mir und eine rechts, direkt neben dem Informationsschalter. Ich wollte die Treppe zu meiner Linken nehmen.

Doch dann hielt ich inne.

Dort drückte sich ein Mann herum. Ein kleiner, drahtiger Mann mit olivbrauner Haut und dünnem Schnurrbart. Er trug eine Kakihose und eine braune Jacke, lehnte an einem der Regale und blätterte in einem Lexikon.

Als ich mich zu der anderen Treppe umdrehte, sah ich einen weiteren Mann. Er saß an einem Lesetisch in der Nähe des Treppenaufgangs, war ebenfalls klein, aber stämmig und muskulös und hatte einen durchtriebenen Gesichtsausdruck. Sein Kopf war kantig, geformt wie ein Block, sein Haar kurz und die Haut an seinen Wangen ganz spröde. Er starrte auf eine Zeitung, die aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag.

Mein Blick wanderte wieder zu dem Mann mit dem Schnurrbart, dann zurück zu dem Stämmigen rechts von mir.

Es waren Homelanders. Ich wusste es sofort.

Sie hatten beide Ausgänge versperrt.

Ich saß in der Falle.

3 DAS VERLORENE JAHR

Mein Name ist Charlie West. Bis vor einem Jahr war ich ein ganz normaler Junge. Ich war 17 und lebte mit meiner Mom, meinem Dad und meiner nervigen Schwester Amy in einem Haus in Spring Hill. Unter der Woche ging ich zur Highschool und sonntags in die Kirche. Ich hatte den heimlichen Wunsch, zur Air Force zu gehen und Kampfpilot zu werden – eine coole Möglichkeit, meinem Land zu dienen.

Ich war nicht der beliebteste Junge der Schule, aber ich war auch kein Außenseiter oder so etwas. Ich hatte ein paar gute Freunde: Josh Lerner, ein absoluter Nerd, Rick Donnelly und Kevin »Miler« Miles, beide Sportler. Auch ich war ein ganz guter Sportler, ich machte Karate und hatte den Schwarzen Gürtel.

Was muss man sonst noch über mich wissen? Es gab da ein Mädchen. Sie hieß Beth Summers, und ich mochte sie. Sehr sogar. Alex Hauser mochte sie auch. Er war mal mein bester Freund gewesen, aber nach der Scheidung seiner Eltern in schlechte Gesellschaft geraten.

Wie auch immer. Das war mehr oder weniger mein ganz normales Leben in Spring Hill.

Dann ging ich eines Abends ins Bett, und als ich wieder aufwachte, war dieses Leben nicht mehr da. Plötzlich war es ein Jahr später! Ein ganzes Jahr war einfach verschwunden, und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich befand mich in den Fängen einer Gruppe von Verrückten, die sich selbst The Homelanders nannten. Es waren Terroristen, ausländische Islamisten, die Amerika zerstören wollten. Sie rekrutierten Amerikaner, die ihnen dabei helfen sollten. Leute, die sich unauffälliger im Land bewegen konnten als sie selbst und keinen Verdacht erregten.

Sie behaupteten, ich sei einer von ihnen. Ein Terrorist. Aber das glaubte ich nicht. Ich konnte es nicht glauben, denn ich liebe dieses Land. Hier hat jeder die Freiheit, zu tun und zu denken, was er will, und zu sein, was immer er sein kann. Ich würde niemals etwas tun, das Amerika schadet.

Die Homelanders mussten das wissen, denn sie versuchten, mich zu töten. Ich entkam und wandte mich an die Polizei. Gute Idee, nicht wahr? Aber wie sich herausstellte, war es das nicht. Denn die Polizei war ebenfalls hinter mir her. Irgendwie war ich in diesem Jahr – diesem Jahr, an das ich mich nicht erinnern konnte – zu einem gesuchten Verbrecher geworden. Ich war vor Gericht gestellt und wegen des Mordes an Alex Hauser, meinem ehemaligen besten Freund, verurteilt worden.

Jetzt versuchten also nicht nur die Homelanders, mich zu töten, sondern auch die Polizei war hinter mir her und wollte mich ins Gefängnis stecken – allen voran dieser Bluthund Detective Rose.

Es gab niemanden, an den ich mich wenden konnte. Meine Eltern waren weggezogen, und ich wusste nicht, wohin. Niemand glaubte mir. Und wenn doch, hielt er mich für einen Homelander. Wie sollte ich beweisen, dass das nicht stimmte? Ich konnte mich ja an nichts erinnern …

Um ehrlich zu sein, war ich mir manchmal selbst nicht sicher.

Das war also der Stand der Dinge. Ich befand mich in einer unglaublich üblen Lage – an manchen Tagen schien sie fast aussichtslos. Aber ich hatte Gott und mir selbst versprochen, dass ich nicht aufgeben würde. Was auch passierte.

4 ICH, DER MÖRDER?

Aber jetzt saß ich hier in der Bibliothek in der Falle. Beide Ausgänge waren versperrt. Wie kalte Finger schlang sich die Angst um meinen Hals. Vermutlich waren unten im Foyer noch mehr Homelanders. Und draußen weitere, die die Türen beobachteten. Wenn ich versuchte, das Gebäude zu verlassen, würden sie mich draußen töten. Wenn ich um Hilfe schrie, würden sie mich gleich hier umbringen. Meine Situation war aussichtslos.

In diesem Moment bemerkten die beiden Männer mich. Der mit dem Schnurrbart schaute hinüber zu dem mit dem Kantenkopf. Offenbar waren sie nicht besonders glücklich, mich lebendig zu sehen. Pech für sie. Ich musste mir etwas einfallen lassen, um an ihnen vorbeizukommen. Sie blieben ganz cool auf ihren Posten bei der Treppe. Sie wollten keine offene Gewalt und nach Möglichkeit auch kein Aufsehen erregen. Also warteten sie lieber, bis ich draußen war.

Vielleicht konnte ich das irgendwie zu meinem Vorteil nutzen …

Ich wandte mich zum Informationsschalter und ging locker und lässig darauf zu, als sei alles in Ordnung. Die Bibliothekarin – eine ältere Dame mit freundlichem Gesicht – schaute auf und blinzelte mich kurz durch die Gläser ihrer riesigen Brille an.

Der mit dem Kantenkopf am Tisch ließ mich nicht aus den Augen. Er war angespannt und hatte eine Hand in die Jackentasche gesteckt. Jede Wette, dass er dort eine Pistole verbarg. Ich war mir ziemlich sicher, dass er sie auch benutzen würde. Also bat ich die Bibliothekarin nicht um Hilfe, sondern sprach mit klarer, ruhiger Stimme, freundlich und entspannt, so als hätte ich gar nicht gemerkt, dass Kantenkopf und Schnurrbart-Typ mich beobachteten.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagte ich höflich.

Die Frau war klein, maß gerade einmal anderthalb Meter, und sah in ihrer dunklen, geblümten Bluse irgendwie gedrungen aus. Ihre Haare waren kurz und aschblond gefärbt, ihr faltiges Gesicht trug einen freundlichen, aber distanzierten Ausdruck, als sei sie völlig in Gedanken versunken.

»Ja?«, fragte sie mit leiser Stimme, die wohl typisch für eine Bibliothekarin war. »Kann ich Ihnen helfen?«

Ich griff in die Innentasche meiner Fleecejacke und holte die zusammengefalteten Kopien heraus. Rasch wählte ich eine davon aus und reichte sie ihr.

»Können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche Bücher über diesen Fall haben?«, fragte ich. »Im Computer konnte ich nichts finden.« Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Kantenkopf schnell zum Schnurrbart-Typ hinüberschaute. Er war unsicher, ob er etwas unternehmen, womöglich seine Pistole ziehen sollte.

Genau das wollte ich bezwecken.

Die Bibliothekarin nahm die Kopie entgegen. Es war eine Titelstory des Whitney County Register. »Entflohener Mörder soll sich Terroristenbande angeschlossen haben«, lautete die Überschrift.

In der Mitte des Artikels war ein großes Porträtfoto von mir – der besagte Mörder war ich.

Die Bibliothekarin blinzelte kurz und hob dann den Blick zu mir. »Ich will nachsehen, ob ich …«, fing sie an und stockte.

Sie erkannte mein Gesicht. Das Blut wich aus ihren Wangen. Ihre Lippen begannen zu zittern, und ihre Augen zuckten nervös hin und her, während sie überlegte, was sie tun sollte.»Würden Sie …«, stammelte sie. »Würden Sie mich bitte für einen Augenblick entschuldigen? Ich … ich werde das für Sie überprüfen. Ich glaube, wir haben etwas in einer unserer Zweigstellen. Ich muss dort anrufen und nachfragen. In Ordnung?«

»Klar«, sagte ich, so lässig ich konnte. »Ich warte.«

Die Bibliothekarin wandte sich rasch ab und ging durch eine Tür hinter dem Informationsschalter, die in ein kleines, hinter einer großen Glasscheibe gelegenes Büro führte. Durch das Fenster konnte ich sehen, wie sie zum Schreibtisch eilte und den Hörer des Telefons abnahm, das dort stand. Sie drückte einen Knopf. Während sie wartete, schaute sie wieder auf das Blatt in ihrer Hand und dann durch die Glasscheibe zu mir. Sie schenkte mir ein gezwungenes Lächeln, und ich lächelte gezwungen zurück.

Wahrscheinlich rief sie nicht eine Zweigstelle der Bibliothek an, sondern die Polizei. Wahrscheinlich sagte sie, sie sollten kommen und mich, den gefährlichen flüchtigen Verbrecher, in ihrer Bibliothek verhaften. Zumindest hoffte ich das.

Es war meine einzige Chance.

Während Kantenkopf und Schnurrbart-Typ mich weiter beobachteten, wandte ich mich von dem Schalter ab, schlenderte lässig durch den Raum hinüber zu den Fenstern und schaute hinunter auf die Straße, um die Lage zu sondieren.

Sie war schlimmer, als ich befürchtet hatte.

Es war Spätherbst, der Nachmittag ging in den Abend über, und es begann zu dämmern. Die Bürogebäude im Stadtzentrum von Whitney verwandelten sich langsam in Silhouetten vor dem dunkler werdenden Himmel. Das Rasendreieck des kleinen Parks auf der anderen Seite der Straße verschwand unter den kahlen Ästen der ausladenden Eichen im Schatten. Autos fuhren vorbei, nicht viele, aber es war ein stetiger, fließender Verkehr. Wenn sie sich näherten, leuchteten ihre weißen Scheinwerfer, dann verschwanden ihre roten Rücklichter in der Ferne.

Ich konnte die Homelanders sehen. Sie warteten auf mich.

Zwei schemenhafte Gestalten unter den Bäumen im Park, zwei weitere an der vorderen und noch zwei an der hinteren Ecke. Wer weiß, vielleicht waren es sogar noch mehr. Sie standen da und waren bereit – zu viele, um es mit ihnen aufzunehmen. Zu viele, um an ihnen vorbeizukommen.

Dann schaute ich wieder auf die Straße. Zu beiden Seiten parkten Autos an den Bordsteinen. Mein Blick wanderte über die Reihen. Ich suchte nach einem Motorrad, nach der Harley-Davidson, zu der der Schlüssel in meiner Tasche passte – der Schlüssel des blonden Killers. Ich war erst ein Mal in meinem Leben Motorrad gefahren. Der ältere Bruder eines Freundes hatte mich fahren lassen. Es war mir nicht schwergefallen, ich hatte ein natürliches Gespür dafür. Auf dem kurzen Stück, das ich zurücklegte, hatte ich die schwere Maschine ganz gut unter Kontrolle gehabt. Wenn ich es irgendwie schaffte, an all diesen Verbrechern im Schatten vorbeizukommen und auf die Harley zu springen.

Vielleicht konnte ich dann entkommen!

Mein Blick wanderte weiter, dann hielt ich den Atem an. Ein kleiner Hoffnungsfunke loderte in mir auf: Da stand die Maschine! Doch schon im nächsten Augenblick zog sich mein Magen krampfhaft zusammen. Da waren zwei Motorräder: Eins war links von mir am Bordstein geparkt, das andere fast direkt gegenüber dem Eingang zur Bibliothek, vor dem Park. In der zunehmenden Dunkelheit konnte ich nicht erkennen, ob beide Maschinen Harleys waren.

Wenn ich alles auf eine Karte setzte, könnte ich es vielleicht zu einem der Motorräder schaffen …

»Denk nicht mal dran.«

5 UNGEWOLLTE FLUCHT

Mein Gedanke wurde laut ausgesprochen, von einer ruhigen, spöttischen Stimme mit ausländischem Akzent.

Ich drehte mich um und zuckte zusammen. Der Schnurrbart-Typ mit der olivbraunen Haut hatte sich neben mich geschlichen. Er stand so dicht bei mir, dass ich seinen heißen Atem auf meinem Gesicht spürte, als er weitersprach: »Alle Ausgänge sind versperrt, alle Wege sind gesichert. Wenn du ruhig und friedlich mitkommst, können wir vielleicht eine Lösung finden.«

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!