13,99 €

Mehr erfahren.

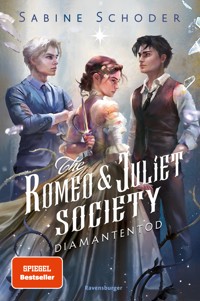

- Herausgeber: Ravensburger

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: The Romeo & Juliet Society

- Sprache: Deutsch

An dieser Akademie endet die erste große Liebe tödlich. Noch heute liegt auf den verfeindeten Familien von Romeo und Julia ein Fluch: Alle siebzehn Jahre muss sich ein Liebespaar aus ihren beiden Häusern opfern. Joy ahnt von ihrem gefährlichen Erbe nichts, bis sie an eine Akademie entführt wird. Als Capulet darf sich auf keinen Fall in einen Montague verlieben, doch die mysteriösen Fürsten beider Häuser lassen ihr Herz höherschlagen. Auf dem Ball, auf dem das tragische Liebespaar ausgewählt wird, bringen Joys Gefühle nicht nur sie selbst in Gefahr. Band 1 der herzzerreißend romantischen Fantasy-Trilogie Entdecke die komplette Reihe: The Romeo & Juliet Society Band 1: Rosenfluch Band 2: Schlangenkuss Band 3: Diamantentod

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 565

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

TRIGGERWARNUNGDiese Reihe enthält Themen, die potenziell triggern können. Hinten befindet sich ein Hinweis zu den Themen.ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Reihe.Als Ravensburger E-Book erschienen 2023Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger VerlagOriginalausgabeText © 2023 by Sabine Schoder© 2023 Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 RavensburgDie Zitate hier, hier, hier, hier und hier stammen aus »Romeo and Juliet« von William Shakespeare, übersetzt von August Wilhelm von Schlegel.Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de)Illustration Akademie: Wahed KhakdanUmschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Hamburg Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-51193-8ravensburger.com

PROLOG

Ich fühle mich wie ein Einbrecher, der sich selbst klauen will.

Nachts ist der Rosengarten der Akademie noch eindrucksvoller als bei Tag. Zwischen den hohen Hecken leuchten abwechselnd Feuerfelder und Wasserbecken in allen Regenbogenfarben auf. Dazwischen spritzen verschnörkelte Springbrunnen glitzernde Fontänen in die Luft, und herrschaftliche Statuen halten Feuerfackeln mit echten Flammen hoch in den Sternenhimmel. Wäre ich nicht auf der Flucht, würde ich staunend hier rumspazieren.

Rasch werfe ich einen Blick zurück nach oben.

Der Souffleur steht noch immer an derselben Stelle der Treppe, an der wir ihn zurückgelassen haben, und starrt mir mit seiner schwarzen Theatermaske nach. Zumindest spüre ich seinen Blick auf mir, denn sehen kann ich ihn unter seiner Kapuze nicht. Alles an ihm ist vollkommen regungslos, nur der Wind zupft an seiner langen Kutte und lässt sie gegen seine schweren Stiefel flappen. Gänsehaut kriecht mir über den Nacken.

Schaudernd drehe ich mich wieder um. »Du führst mich also wirklich hier raus? Ich dachte, wir dürfen die Akademie nicht verlassen.«

»Dürfen wir auch nicht.«

»Und wieso hältst du es für eine gute Idee, dass ich es trotzdem tue?«

Der Junge vor mir schnaubt amüsiert. »Ich halte das für keine gute Idee. Allerdings halte ich es für eine ausgezeichnete Idee, wenn du den Grund dafür selbst rausfindest.«

»Was willst du damit sagen?«

Er wirft mir einen langen Blick zu. Genau über seinem Kopf, Millionen von Kilometern entfernt, funkelt der Unstern im Nachthimmel und umgibt seine Haare mit einem blassrosa Leuchten. »Ich will damit sagen«, raunt er mit tiefer Stimme, »dass du dir den Weg zurück besser gut merken solltest.«

KAPITEL 1

»Vermisst jemand sein Ohr?« Ich werfe einen Blick auf das silberne Tablett und zupfe mit zwei spitzen Fingern etwas runzelige Haut zur Seite. »Ich hätte auch noch ein Auge anzubieten.«

»Das Ohr zu mir!«, ruft ein verzweifelt aussehender Künstler vor einem der hell erleuchteten Schminkspiegel.

Ich durchquere den Maskenraum des Theaters – der so kurz vor der Generalprobe mit hoch konzentrierten Make-up-Profis, vor sich hin murmelnden Schauspielern und jeder Menge blanker Nerven gefüllt ist – und liefere meine Körperteile ab. Also nicht meine Körperteile, natürlich, sondern die Requisiten aus Latex und Gummi, die den Kostümen der Darsteller das gewisse gruselige Extra verleihen.

Die Teile werden schon sehnsüchtigst erwartet. Van Gogh stürzt sich so begierig auf sein angeknabbertes Ohr, dass mir das Glasauge vom Tablett fällt und quer durch den Raum rollt. Ich jage ihm im Zickzackkurs zwischen den Schminktischen hinterher.

»Joy, hast du Warzen?«, ruft mir einer der Maskenbildner nach.

»Jede Menge!« Beim Fenster bekomme ich das Glasauge endlich zu fassen und puste froschgrüne Glitzerreste aus seiner Iris. »Moment noch! Ich hab was ins Auge gekriegt.«

Die Schauspieler brechen in hysterisches Gekicher aus, was ihr Lampenfieber vor dem großen Auftritt verrät.

Grinsend spiele ich mit dem Gedanken, das Glupschauge über meine Schulter zu halten und die nasale Stimme des Intendanten zu imitieren – Ich sehe, dass ihr hinter meinem Rücken lacht! –, als mich etwas vor dem Fenster ablenkt.

Die Sonne hängt wie eine blutrote Kugel über den schiefergrauen Wellen des Bodensees und färbt einen Streifen des Wassers in gleißendes Kupferrot. Obwohl ich seit drei Wochen hier bin, kann ich mich an diesem Ausblick nicht sattsehen. Natürlich gab es auch in New York spektakuläre Sonnenuntergänge und ebenso in Sydney davor – doch das kleine Bregenz im Herzen Europas hat etwas, wovon die großen Weltmetropolen nur träumen können: Sterne. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Sterne, die jede Nacht wie Diamanten über dem riesigen See funkeln.

Schon jetzt blitzt der erste helle Punkt im dunkler werdenden Blau des Himmels auf. Es sollte der Abendstern sein, genauer gesagt unser nächster Nachbarplanet, die Venus. Doch der Punkt zieht einen deutlich erkennbaren Schweif hinter sich her.

»Wie heißt eigentlich dieser Komet?«, frage ich in die Maske, ohne den Blick von seinem weit entfernten Glitzerschweif lösen zu können. »Ich konnte im Internet nichts über ihn finden.«

Irgendetwas an seinem Anblick zieht mich seit Wochen magisch an. Wahrscheinlich nur die Faszination eines Stadtkindes, das zu viele Nächte in Theatern und Schminkräumen verbracht hat. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass er etwas Bestimmtes für mich bedeutet.

Vielleicht liegt es daran, dass Mom jedes Mal ehrfurchtsvoll die Luft anhielt und meine Hand drückte, wenn wir eine Sternschnuppe sahen. Ich konnte ihren klopfenden Puls bis in meine kleinen Finger spüren, wenn sie sich zu mir herabbeugte und mir zuflüsterte, dass ich mir etwas wünschen soll. Es ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich noch an sie habe.

»Das ist die untergehende Sonne, New Yorkerin!«, lacht van Gogh neben mir. »Habt ihr die hinter euren Wolkenkratzern nicht gesehen?«

»Ich bin keine New Yorkerin«, höre ich mich automatisch antworten. Mit einem merkwürdigen Gefühl der Sehnsucht löse ich mich vom Anblick des Kometen und werfe dem Künstler einen Blick zu. »Genau genommen bin ich nicht mal Amerikanerin.«

Van Gogh zwinkert mir zu. »Dafür klingt dein Deutsch aber ziemlich amerikanisch.«

»Sag das nicht meinem Dad«, brumme ich. »Er ist total stolz drauf, dass er mir seine Muttersprache beigebracht hat.«

Erstaunt zieht van Gogh die Augenbrauen hoch. »Ich dachte, dein Vater wäre Franzose?«

»Dad hat Moms Namen angenommen. Ich wurde in Paris geboren. Aber ich spreche kein Wort Französisch«, füge ich rasch hinzu, da die Leute an meinen englischsprachigen Highschools immer eine Kostprobe hören wollten. In all den Jahren habe ich meinen Lebenslauf so oft erzählen müssen, dass ich ihn jetzt ohne nachzudenken einfach runterrattere. »Kurz nach meiner Geburt zogen wir nach London und später nach Buenos Aires, bis Dad seine erste große Rolle am Auckland Theatre in Neuseeland bekommen hat. Danach ging’s für eineinhalb Jahre nach Sydney und vor einem Jahr dann schließlich nach New York.«

Van Gogh lacht auf. »Paris, London, Buenos Aires, Auckland, Sydney und New York? Klingt so, als wärt ihr auf der Flucht gewesen.«

Sagen wir mal so: Ich hatte fantastische Ausreden, um meine Dates zu beenden. Also die Dates, die ich nicht nur in meiner Fantasie hatte. Okay, okay! Zwei. Es waren nur zwei Dates. Ich bin mir ziemlich sicher, das wilde Herumgeknutsche mit diesem Zombie auf der Halloweenparty zählt auch.

Ich deute mit dem Daumen zum Fenster hinter mir. »Weißt du wirklich nicht, wie dieser Komet heißt?«

Van Gogh linst an mir vorbei. »Ich sehe da draußen leider keinen Kometen. Aber dafür ein Paar verdammt hübscher Augen, die dich sehr interessiert mustern.«

Ich drehe mich um und zucke zusammen, weil plötzlich ein Gesicht hinter der Scheibe auftaucht. Nur um gleich darauf einen kleinen Herzinfarkt zu kriegen, als mir klar wird, wie außergewöhnlich schön dieses Gesicht ist. Ein Junge in meinem Alter steht da draußen, den die Leute an meiner New Yorker Highschool treffenderweise mit fucking hot beschrieben hätten. Wobei er eigentlich nicht heiß aussieht, sondern eher eiskalt. Seine Haare sind so hell, dass sie im Sonnenlicht weiß aufleuchten, und seine Augen haben dasselbe glasklare Eisblau, wie ich es in den frischen Gletscherabbrüchen im Süden Argentiniens gesehen habe. Er pocht ans Fenster und lässt mich ein drittes Mal zusammenzucken. Wenn ich mich nicht sofort zusammenreiße, denkt er noch, ich wäre eines dieser lächerlichen Wackelkopfhündchen, die man ins Auto stellt.

»Das ist die Maske! Du hast hier keinen Zutritt.« Van Gogh fuchtelt mit den Armen. »Zur Bühne geht’s nach rechts.«

Der Junge bewegt seine Lippen, aber ich kann ihn durch die dicke Verglasung nicht richtig verstehen.

»Soll ich das Fenster aufmachen?«, schlage ich vor.

»Auf keinen Fall!«, tönt es im Chor von allen Seiten. Van Gogh schüttelt hektisch den Kopf. »Wir hatten letztes Jahr einen verrückten Groupie hier drin, der sich von Kopf bis Fuß mit unseren Schminkfarben eingerieben hat. Seitdem sind alle Fenster alarmgesichert.«

Ich blicke zurück zu dem Jungen, der mich noch immer von draußen ansieht, als würde er auf eine Antwort hoffen. »Er wirkt eigentlich nicht so, als würde er sich gleich nackt ausziehen und mit Farben einreiben.«

Bedauerlicherweise nicht, fügt eine Stimme in mir hinzu. Es ist die gleiche Stimme, die mich auch dazu überredet hat, mit diesen Zombies rumzuknutschen. Also dem Zombie auf der Halloweenparty und dem Zombie am Bondi Beach, der nur hirnlos vor sich hin stöhnte, als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass sich seine Zahnspange in meinen Haaren verfangen hat.

Van Gogh klopft gegen das Fenster. »Geh weiter! Zur Bühne geht’s nach rechts! NACHRECHTS!«

Das letzte Wort scheint der Junge endlich verstanden zu haben, denn er zeigt mit dem Finger in die angegebene Richtung. Van Gogh nickt übertrieben deutlich. Trotzdem schaut der Junge noch mal zu mir, als würde er auf meine Bestätigung warten. Ich zucke die Schultern. Schließlich bin ich erst seit drei Wochen hier, und die verschachtelten Irrwege unter den großen Theaterbühnen dieser Welt haben mich schon immer verwirrt. Außerdem hängt meine Fantasie nach wie vor ein wenig an der Vorstellung fest, dass er jeden Moment sein Shirt vom Leib reißen und sich grünen Glitzerpuder über den Bauch reiben könnte.

Glücklicherweise kann er keine Gedanken lesen. Er steckt seine Hände lässig in die Jeanstaschen und schlendert gelassen weiter. Allerdings nicht, ohne mir mit seinen eisblauen Augen nachzusehen, bis er um die nächste Ecke verschwunden ist.

Als er weg ist, fällt mir der Komet am Himmel wieder auf.

Er leuchtet bereits eine Nuance heller, und ich muss ein plötzliches Kratzen im Hals wegräuspern. Die letzten Nächte auf dem Dach unseres Wohnwagens, wo ich nach Sternschnuppen und Erinnerungen an meine Mom gesucht habe, haben mir wohl eine kleine sommerliche Erkältung eingebrockt.

»Joy, bist du fertig?«, fragt jemand von hinten.

Ich drehe mich um und entdecke das sommersprossige Gesicht unseres jüngsten Maskenbildners in der Tür. Sein Name ist Eduardo oder Enrico oder vielleicht auch Emilio oder Edgardo. Leider habe ich genau vier Sekunden nach der Vorstellrunde vor drei Wochen alle Namen vergessen, und es war mir zu peinlich, gleich wieder danach zu fragen. Seitdem hoffe ich darauf, dass ihn jemand mit dem Vornamen ruft. Doch unter den Angestellten der Festspielbühne ist er bedauerlicherweise unter einem Spitznamen bekannt, für den wir uns definitiv nicht gut genug kennen.

»Pimmelchen! Hast du etwas Latexkleber dabei?«, will einer der älteren Maskenbildner wissen, was sofort Schamesröte über Möglicherweise-Eduardos Sommersprossen treibt.

»Seine allererste Aufgabe war es, eine prominente Latexnase herzustellen«, flüstert mir van Gogh verschwörerisch zu. »Sagen wir es mal so: Die Form ist ihm nicht ganz geglückt. Sie mussten die Fotos in den Zeitungen verpixeln.«

»Das habe ich schon mitgekriegt«, murmle ich.

Vielleicht-Eduardo entgeht das Getuschel nicht. Er beißt sich auf die Unterlippe und kramt in den zahlreichen Taschen seines Arbeitskittels nach etwas Latexkleber – oder zumindest nach einem Grund, um mir nicht länger in die Augen sehen zu müssen. Ich fische das erstbeste Teil von meinem Tablett und halte es hoch in die Luft. »Für wen ist … ähm … der hellblaue Ziegenbart?«

Mein Ablenkungsmanöver funktioniert. Die Maskenbildner hören endlich auf, über Eduardo zu tuscheln – fangen zu meiner Überraschung aber stattdessen an, wie kleine Kinder zu kichern. Was an ihrer Nervosität vor dem Auftritt liegen muss, denn aufklebbare Haarteile sind nun wirklich nicht besonders witzig. So was kenne ich von meinem Dad. Kurz vor einer Premiere findet er sogar einen platten Reifen an unserem Wohnwagen zum Brüllen komisch.

Van Gogh gluckst vor sich hin. »Das ist für Madame Escalus.«

»Madame Escalus?« Ich mustere den Ziegenbart mit gerunzelter Stirn. In den letzten drei Monaten, in denen Dad seine Rolle von morgens bis abends vor sich hin gemurmelt hat, war nicht ein Wort über eine bärtige Frau zu hören. »Ich wusste nicht, dass sie eine so ausgeprägte Gesichtsbehaarung hat.«

Die Maske explodiert vor Gelächter.

Die Schauspieler krümmen sich auf ihren Sesseln, und die Maskenbildner klopfen sich auf die Schenkel. Lampenfieber hin oder her, das scheint mir nun doch übertrieben. Vor allem, da wir heute nur die Generalprobe haben. Was wird mit denen erst abgehen, wenn prominente Gäste und einflussreiche Kritiker im Publikum sitzen?

Ich-sollte-ihn-wirklich-unbedingt-nach-seinem-richtigen-Namen-fragen-Eduardo kommt zu mir rüber und kratzt sich verlegen am Hinterkopf. »Das ist … ähm … nicht für Madames Gesicht.«

Verwirrt mustere ich das blaue Haarteil und bemerke, wie mir eine leicht bekleidete Frau vor einem der Schminkspiegel zuwinkt. Ihre hoch aufgetürmte Lockenperücke ist im selben Hellblau gefärbt, genauso wie der dünne Seidenkimono, der sich glänzend an ihre Rundungen schmiegt. Sie zwinkert mir im Spiegel zu und deutet auf ihren Schritt.

»Oh – oh!«, stoße ich hervor.

Die Schauspieler lachen so hysterisch, dass die Maskenbildner hastig Abschminktüchlein aus den Behältern reißen und feuchte Augenwinkel betupfen, bevor die Lachtränen das sorgsam aufgetragene Make-up ruinieren können.

Nennen-wir-ihn-mal-Eduardo ist so nett, die Schamhaarperücke aus meiner spontan versteinerten Hand zu lösen und sie Madame Escalus zu bringen. Ich tackere ein tapferes Lächeln auf mein Gesicht, liefere die restlichen Latexteile ab und tue so, als würden mir die eingesaugten Lippen und bebenden Oberkörper der Theaterleute nicht weiter auffallen. Erst als wir die Maske verlassen und hinter uns der fröhliche Singsang Pimmelchen und Schamlöckchen gehen durch den Wald ertönt, gerate ich leicht in Panik. Ich stehe vielleicht etwas auf der Leitung, wenn es um künstliche Körperbehaarung geht, aber mir ist durchaus klar, dass dies die Geburtsstunde eines schrecklichen neuen Spitznamens werden könnte.

»Seit … seit wann nennen die dich eigentlich so?«, versuche ich Eduardo in möglichst beiläufigem Tonfall zu fragen, als wir durch die schummrigen Gänge unter der Seebühne gehen. Könnte ja sein, dass die Sache mit der Pimmelnase erst wenige Wochen zurückliegt, die Maskenbildner und Schauspieler über den Festspielsommer alles vergessen und ich deswegen kein großes Fass aufmachen muss.

Eduardo wirft mir ein schüchternes Lächeln zu. »Seit vier Jahren.«

O Gott.

»Ich werde etwas gegen Schamlöckchen unternehmen müssen«, keuche ich. »Möglicherweise mit roher Gewalt. Ich habe gehört, die Gefängnisse in Österreich sollen total nett sein.«

»Die foltern dich mit müffeligem Bergkäse und traditioneller Volksmusik. Wir haben eine der geringsten Kriminalitätsraten der Welt.«

Ich muss lachen, was Eduardo überrascht. Offenbar hat er das vollkommen ernst gemeint. Einige Sekunden lang sieht er mich mit großen Augen an, bevor er rasch den Blick senkt und an einem losen Faden seines Arbeitskittels herumfummelt. »Wenn du nichts Besseres vorhast, ich meine, ich würde das echt verstehen, falls du keine Lust hast, oder wenn du das Stück lieber alleine anschauen willst, immerhin spielt dein Dad die Hauptrolle und …«

»Hey.« Ich stupse in freundschaftlich von der Seite an. »Ich würde mir die Generalprobe total gerne mit dir zusammen ansehen.«

Eduardos sommersprossige Ohren färben sich in einem tiefen Burgunderrot, das sich leider ziemlich mit seinen fuchsroten Locken beißt, aber er lächelt mich so nett an, dass ich mich spontan bei ihm einhake und ihn über die nächste Treppe hinauf zur Tribüne ziehe. Zwar bin ich mit meinen ausgewaschenen Jeans und dem hellgrünen Baumwollshirt nicht unbedingt theatertauglich angezogen, allerdings gehe ich davon aus, dass mich mit der Seebühne im Hintergrund sowieso niemand allzu genau ansehen wird.

Erst oben fällt mir der Junge mit den eisblauen Augen wieder ein.

Mit plötzlichem Herzklopfen streiche ich mir eine Haarsträhne hinters Ohr und schaue mich dabei möglichst unauffällig um. Die Sonne hat inzwischen den Horizont erreicht und leuchtet so blendend hell zwischen dem Bühnenbild auf dem Wasser hindurch, dass ich Flecken vor meinen Augen wegblinzeln muss. Doch selbst als ich wieder halbwegs klar sehen kann, entdecke ich nur jede Menge Journalisten und Fotografen, die auf den untersten zwei Sitzreihen der Tribüne Platz genommen haben. Ich frage mich, was der Junge von mir wissen wollte. Irgendwie bezweifle ich, dass es nur der Weg zur Bühne war.

Eduardo interpretiert meinen suchenden Blick anders. »Die Plätze hier unten sind zwar am nächsten an den Schauspielern dran, aber die eindrucksvollste Aussicht hat man von weiter oben. Soll ich dir meinen Geheimtipp zeigen?«

Ich lächle ihn an. »Klar doch.«

Wir mopsen uns im Vorbeigehen zwei Sektgläser von einem weiß betuchten Beistelltisch und huschen kichernd über die schmucklosen Betonstufen der Tribüne hinauf. Auf unserer Willkommensführung wurde mir erklärt, dass die Seebühne das ganze Jahr über dem Wetter der Voralpen ausgeliefert ist, weshalb die hochklappbaren Sitze aus nicht sehr theaterhaftem Kunststoff gefertigt wurden. Dafür punktet sie mit dem eindrucksvollsten Hintergrund, den ich je gesehen habe: die schimmernden Wellen eines unendlich lang wirkenden Bodensees und die schmalen Ufer Deutschlands und der Schweiz zu beiden Seiten, die mit den funkelnden Lichtern kleiner Städtchen besprenkelt sind. Eduardo lotst mich zielsicher durch die leeren Reihen und klappt zwei Sitze runter, die nicht ganz in der Mitte liegen.

»Das sieht jetzt noch etwas schräg aus«, erklärt er mit roten Ohren. »Aber das Bühnenbild wird sich im Lauf der Vorführung mehrmals drehen. Von hier aus hast du die beste Sicht auf den Hauptakt und damit auch auf deinen Dad.«

»Klingt super.« Ich mache es mir im Sitz bequem, sauge die frische Seeluft tief in mich hinein und strecke meine Arme weit in den Himmel hoch. Der Sonnenuntergang leuchtet im Sektglas auf und färbt die Blubberbläschen darin leuchtend rot. Aber noch etwas anderes schimmert durch das Glas hindurch. Ich lasse es sinken, ohne den Blick vom Himmel zu nehmen. Da oben ist er wieder, dieser merkwürdig rosafarbene Komet – und er strahlt heller als je zuvor.

»Was denkst du?«, frage ich in Gedanken versunken. »Ist dieser Komet ein gutes Zeichen?«

Der Sitz neben mir knarzt, als Eduardo sich vorlehnt. »Welchen Kometen meinst du?«

»Na, den genau über uns. Er leuchtet heute viel heller als gestern Nacht. Vor drei Wochen war er noch ein winziges Pünktchen.«

»Ich sehe ihn nicht.« Eduardo reibt sich die Augen. »Wahrscheinlich sollte ich mir eine Brille zulegen. Für mich schauen da oben alle Sterne gleich aus.«

Ich runzle die Stirn. »Du erkennst die Sterne, aber keinen hell leuchtenden Kometen, der einen dicken Schweif hinter sich herzieht?«

»Die ziehen alle Schweife hinter sich her. Einer so unscharf wie der nächste.« Eduardo zuckt verlegen die Schultern. »Aber ich bin mir sicher, dass er etwas Gutes bedeutet, wenn du ihn sehen kannst. Denkst du an die Generalprobe? Dein Dad hat auf den größten Bühnen dieser Welt gespielt. Der packt das locker.«

»Du hast bestimmt recht.« Ich halte Eduardo mein Sektglas zum Anstoßen hin. »Auf einen gelungenen Auftritt! Oder wie man in New York sagen würde: Break a leg, Dad!«

»Hier sagt man Hals- und Beinbruch.«

Ich blinzle Eduardo leicht verwirrt an, denn seine Lippen haben sich bei diesem Satz nicht bewegt. Überhaupt klang er viel tiefer als sonst. Erst als er die sommersprossige Stirn runzelt und an mir vorbeischielt, wird mir klar, dass jemand anders gesprochen hat. Jemand, der auf dem Platz genau hinter mir sitzen muss. Dabei könnte ich schwören, dass der vor einem Herzschlag noch unbesetzt war. Gänsehaut kribbelt mir über den Rücken hoch, während ich den Kopf langsam nach hinten drehe und an eisblauen Augen hängen bleibe.

Es ist der Junge vom Fenster.

Seine hellen Haare wehen ihm in der sachten Seebrise über die Augen, doch er streicht sie nicht zur Seite. Stattdessen spielt er an einem giftgrünen Schlangenlederarmband herum, das in mehreren Reifen um sein blasses Handgelenk hängt. »In Italien heißt es in bocca al lupo, was so viel bedeutet wie ins Maul des Wolfes«, fährt er mit zuckendem Mundwinkel fort. »Und im ach so romantischen Frankreich wünscht man sich vor einem Auftritt einfach nur merde.«

Mein Blick gleitet über die Sitzreihen hinter ihm, ehe er wie von selbst zurück auf den Jungen fällt. Vielleicht sollte ich fragen, ob er und Eduardo sich kennen, doch aufgrund der Art, wie er den Maskenbildner komplett ignoriert und nur mich ansieht, halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Plötzlich wird mir das Kratzen in meinem Hals wieder bewusst, und ich muss dem wilden Impuls widerstehen, mein Sektglas in nur einem Zug runterzukippen.

»Dies müssen wirklich die allerbesten Plätze sein«, murmle ich mit einem ahnungsvollen Ziehen im Bauch. »Immerhin sind sonst alle Reihen leer. Auf der gesamten Tribüne mit … ähm … fast siebentausend Sitzen. Dass sich jemand genau hinter mich setzt, ist doch kein … Zufall?«

Der Junge fängt an zu grinsen.

KAPITEL 2

»Du … du bist nicht vom Theater«, stellt Eduardo fest.

Der Junge grinst noch breiter. »Nein, bin ich nicht. Aber man könnte sagen, ich bin quasi auf der Bühne aufgewachsen.« Er lässt es wie einen Insiderwitz klingen, hat offenbar jedoch nicht das geringste Bedürfnis, uns einzuweihen. Für einige Sekunden betrachtet er sein Schlangenlederarmband. Ich könnte meine Socken drauf verwetten, dass es eben noch viel lockerer um sein Handgelenk hing, und … hat es jetzt nicht sogar eine Windung mehr?

Sein plötzlicher Blick zu mir lenkt mich ab.

»Wie ist dein Name?«, fragt er und mustert mich dabei so intensiv, dass ich die türkisblauen Sprenkel in seinen Augen zählen könnte.

Ich runzle die Stirn. »Wie ist denn dein Name?«

Er schnaubt amüsiert. »Entschuldige, wo bleiben meine Manieren? Meine Diplomatielehrer wären entsetzt«, meint er in einem leicht spöttischen Unterton. »Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Rhyme …«

»CAPULET!«

Wir alle zucken zusammen. Eduardo richtet sich wie ein Hase auf, der einen Fuchs wittert, der fremde Junge stöhnt genervt, und ich schnelle im Sitz herum, um nachzusehen, wer so entrüstet zu uns herübergerufen hat. Ein weiterer Junge, den ich ebenfalls noch nie gesehen habe, kommt eine Reihe weiter unten angestapft und feuert uns finstere Blicke entgegen. Genau genommen feuert er nur einem finstere Blicke entgegen.

»Verdammt noch mal, Capulet! Wäre es zu viel verlangt gewesen, mir zu sagen, dass du sie gefunden hast?! Ich habe drinnen sämtliche Damen- und Herrentoiletten durchsucht und bin in jeder einzelnen angemacht worden.«

Ich schaue zurück zu diesem – wie sagte er? Rhyme? – und spüre das flatterhafte Gefühl einer Vorahnung im Magen, als wüsste ich längst die Antwort auf meine nächste Frage. »Was meint er mit … sie gefunden?«

Rhyme antwortet mir, ohne seine Augen von dem Neuankömmling zu nehmen, so als wären die Worte eigentlich für diesen bestimmt. »Du hast es doch selbst vorhin gesagt. Das hier sind die besten Plätze. Die habe ich gefunden.« Bevor ich darauf etwas erwidern kann – zum Beispiel, dass es nicht sehr glaubhaft klingt, dass jemand die besten Plätze auf den Toiletten der Innenräume sucht –, fügt er hinzu: »Und ich habe sie gerade erst gefunden. Vor kaum einer Minute.«

Das lässt den anderen Jungen verstummen.

Ich drehe mich zu ihm, doch sein Blick gleitet im selben Moment von mir ab. Er lässt sich in den Sitz unter mir fallen und streift seine kohlrabenschwarzen Haare zurück. Diesem Rhyme könnte er nicht unähnlicher sehen. Wo der erste Junge hell und blass wirkt, ist der Neuankömmling dunkel und braun gebrannt. Und dennoch verbindet die beiden etwas, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Es ist mehr ein Gefühl, das ich habe, etwas, das über ihr Äußeres hinausgeht. Eine Art gemeinsamer Ausstrahlung.

Rhyme beugt sich über die Sitzlehne und sieht mich erwartungsvoll an. »Wir waren gerade bei deinem Namen, richtig?«

Warum ist er so versessen darauf, meinen Namen zu erfahren? Plötzlich fällt mir van Goghs Warnung ein, das Fenster in der Maske nicht zu öffnen, um keinen verrückten Groupie hereinzulassen. Könnte dieser Rhyme doch einer sein? Mein Dad ist immerhin ein bekannter Theaterschauspieler. Wie bei so vielen Künstlern bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er mit seiner Leidenschaft besonders viel Geld verdient – für Lösegeldforderungen potenzieller Kidnapper ist seine Gage definitiv nicht lohnenswert –, aber vielleicht geht es hier nicht um Geld …

»Joy«, erwidere ich sicherheitshalber nur.

Rhyme lächelt. »Und weiter?«

»Einfach nur Joy, okay?«

»Da hörst du, was du angerichtet hast, Montague«, schnaubt Rhyme. »Einfach-nur-Joy vertraut mir nicht mehr.«

Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Wer sagt, dass ich das jemals getan habe?«

Der dunkelhaarige Junge macht ein amüsiertes Geräusch und dreht sich nach mir um. Erst jetzt fällt mir die Farbe seiner Augen auf, die mindestens genauso ungewöhnlich ist wie die des anderen Jungen. Statt eisigem Gletscherblau sind seine allerdings so warm wie frisch geschmolzenes Gold. »Ich heiße Cut. Und falls dich dieser Typ hinter dir nervt, lass mich dir versichern: Er ist immer so.«

»Leck deine Pfoten, Montague«, tönt es ungerührt von hinten.

»Miau!« Cut krümmt seine Finger zu Krallen und tut so, als würde er wie eine Katze nach Rhyme tatzen. Ich muss trotz allem ein wenig schmunzeln. Die beiden Jungs scheinen zwar auf Kriegsfuß zu stehen, erinnern mich aber eher an zwei trotzige Kleinkinder im Sandkasten, die sich gegenseitig die Schaufel wegnehmen wollen. Hinter ihren Worten steckt keine echte Abneigung, sondern eher so etwas wie brüderliche Rivalität. Als Cut mein Lächeln entdeckt, erwidert er es auf eine Art und Weise, die Funken in der Nacht schlagen lassen könnte. Langsam und selbstbewusst verzieht er die Lippen und entblößt dabei schneeweiße Zähne. Er faltet seine Arme über der Sitzlehne und stützt sein Kinn darauf ab. Die goldbraune Haut seiner Hände ist übersät mit winzigen Kratzern.

»Hast du eine Katze?«, frage ich.

Cuts Augen funkeln amüsiert. »Könnte man so sagen. Magst du Katzen?«

»Eigentlich mag ich alle Tiere«, gebe ich zu. »Außer vielleicht Spinnen. Und auf Schlangen steh ich auch nicht so.«

Cut lacht auf, als hätte ich einen Witz gemacht.

Rhyme hingegen fällt fast zwischen unsere Sitze, so überstürzt beugt er sich zu mir. »Schlangen sind absolut faszinierende Geschöpfe. Nicht so leicht um den Finger zu wickeln wie Miezekatzen«, ergänzt er mit einem herausfordernden Blick zu Cut.

»Warum küsst du nicht dein Armband?«, kontert Cut grinsend. »Du brauchst gar nicht zu protestieren, ich hab genau gesehen, dass du das heimlich machst.«

Rhymes Wangen flammen auf. »Er … er ist noch einBaby!Er braucht das.«

Ich bin kurz davor, den Faden zu verlieren, als plötzlich alles Sinn macht. Denn Rhymes merkwürdiges Armband beginnt sich zu bewegen. Zuerst halte ich es für Lichtreflexe der Bühnenscheinwerfer, dann muss ich mir eingestehen, dass sich das grüne Schlangenmuster tatsächlich verändert. Was ich für einzelne Reifen an Rhymes Handgelenk gehalten habe, hängt in Wirklichkeit wie eine Spirale zusammen. Und es hat ein Köpfchen. Das es jetzt neugierig hochhebt, um uns alle aus schwarzen Knopfaugen zu mustern.

»EINESCHLANGE!« Eduardo springt so entsetzt auf, dass sein Sektglas runterfällt und in tausend winzige Scherben zerplatzt. Rhyme hält eine schützende Hand über sein Tier und drückt es sich an die Brust. Cut schüttelt sich nur angewidert Sektspritzer von der Hand. Da keiner der beiden vor der Schlange flieht, zwinge ich mich, ruhig sitzen zu bleiben und so zu tun, als würde mir das Herz nicht bis in die Kehle pochen. Der dünne Hals des Sektglases in meiner verkrampften Faust hält zum Glück durch. Eduardo taumelt einige Schritte von uns weg. »Sorry! Ich … äh … Ist das Vieh giftig?!«

Eine ausgezeichnete Frage, wie ich finde.

»Keine Sorge.« Rhymes Lächeln nimmt teuflische Züge an, während er der kleinen Schlange zärtlich über den Kopf streichelt. Ich weiß nicht viel über Reptilien, aber es überrascht mich, dass es dem Tierchen zu gefallen scheint. Jedenfalls schmiegt es sich genüsslich an seine Hand. »Du würdest nichts spüren«, fährt Rhyme mit einem Blitzen in den Augen fort. »Sein Gift lähmt zuerst deine Beine, damit du nicht davonlaufen kannst, dann legt es deine Zunge lahm, damit du nicht schreien kannst, und dann tötet es dich absolut schmerzlos.«

Eduardos Mund klappt vor Entsetzen auf.

»Er ist aber noch zu klein, um dich zu fressen«, fügt Rhyme freundlicherweise hinzu.

Da Eduardo anfängt, rückwärts und ziemlich tollpatschig über die untere Sitzreihe davonzuklettern, springe ich für ihn ein. »Hey, keine Panik. Wenn sie tatsächlich giftig wäre, würden die beiden nicht so gelassen sitzen bleiben. Sie machen sich nur über uns lustig.«

»Das stimmt nicht«, entgegnet Rhyme in vollem Ernst. »Erstens wird Rambo wirklich mal eine tödliche Giftschlange, wenn er groß ist, und zweitens mache ich mich nur über ihn lustig. Was dich angeht, ist die Entscheidung noch nicht gefallen.«

»Ach ja?«, fordere ich ihn heraus. »Was hält dich davon ab, Rambo? Schüttelst du als Nächstes eine Kakerlake namens Silvester Stallone aus deinem Ärmel, um zu sehen, wie ich drauf reagiere?«

Cut fängt an zu lachen, verschluckt sich aber und hustet in seinen Ellbogen.

Rhyme reckt stolz das Kinn, doch seine Nasenspitze wird rosa. »Die Stallone-Filme sind echte Klassiker. Es ist eine Ehre, seine Tiere danach zu benennen. Und es ist viel einfallsreicher als beispielsweise Fledder.« Seine letzten Worte zielen eindeutig auf Cut ab, doch dieser hustet immer noch und zeigt ihm nur halbherzig den Mittelfinger.

Eduardo scheint nicht herausfinden zu wollen, welche Haustiere die beiden noch haben oder nach wem sie benannt sind. Er hat es fast über zwei Reihen geschafft, bleibt dann jedoch mit dem Stoffgürtel seines Arbeitskittels hängen und kämpft wie eine zappelnde Fledermaus gegen die hochgeklappten Sitzlehnen.

»Soll ich dir helfen?«, fragen Rhyme und ich wie aus einem Mund. Automatisch treffen sich unsere Blicke, aber wir sehen direkt wieder weg. Mein Angebot war nett gemeint, doch Eduardo hat offenbar nur Rhymes spöttischen Unterton herausgehört. Sein sommersprossiges Gesicht nimmt wieder diesen unvorteilhaften Burgunderton an, und er zerrt so heftig am Stoffgürtel, dass er ihn mit einem Ratschen losreißt. Ohne ein weiteres Wort flieht er durch die Sitzreihen, nur seine roten Ohren verraten mir, wie peinlich ihm die Situation ist. Die Tatsache, dass er mich einfach so mit zwei wildfremden Kerlen zurücklässt, dämpft mein Mitleid allerdings etwas. Zum Glück kann ich selber auf mich aufpassen.

Ich funkle Rhyme an. »Musste das sein?«

»Ich hab doch gar nichts gesagt!«, entrüstet er sich mit weit aufgerissenen Augen.

»Dein Mund hat gezuckt.«

»Was eine angemessene Reaktion auf eine humorvolle Situation ist. Ich kann nichts dafür, dass du eine Witzfigur datest.«

»Wir daten nicht!«

»Ihr schlürft Sekt bei Sonnenuntergang an einem romantischen Seeufer und wollt euch ein Theaterstück ansehen. Wie viel mehr muss für dich passieren, um es ein Date zu nennen?«

»Und bleib bitte jugendfrei. Capulet hatte noch nie eine Freundin«, fügt Cut mit so viel Schadenfreude hinzu, dass er schon wieder husten muss. Rhyme quittiert das mit einem nicht jugendfreien Schimpfwort, was Cut nur noch mehr amüsiert und seinen Hustenanfall so verschlimmert, dass er plötzlich von seinem Platz aufspringen muss und sich nach Luft ringend über die nächste Sitzreihe krümmt.

Ich stehe auf, um ihm auf den Rücken zu klopfen, aber Rhyme ist schneller. Er springt in einem gewagten Satz über meine Sitzreihe hinweg, zieht Cut am Oberarm herum und zwingt ihn dazu, ihn anzusehen. »Hey, es ist noch etwas zu früh, um abzukratzen. Wir haben noch gute zwei Stunden. Versuch, ruhig und langsam zu atmen, okay?«

Cut hört zwar mit dem Husten auf, krallt sich aber so verzweifelt an Rhymes Shirt fest, dass mir mit eiskaltem Schrecken klar wird, warum er mit einem Mal so still ist.

Er bekommt keine Luft mehr!

Automatisch schießt mein Blick umher, um nach Hilfe zu suchen, erst dann fällt mir mein Handy ein. Mit zitternden Händen fummle ich es aus meiner Jeanstasche und entdecke drei verpasste Anrufe, die ich nicht gehört habe, weil ich es für die Generalprobe auf lautlos gestellt hatte. Sie sind von meinem Dad.

»Okay, so ist es gut«, beruhigt ihn Rhyme. »Ein und aus.«

Ich blicke auf und sehe zu meiner Erleichterung, wie Cuts Oberkörper sich langsam hebt und wieder mit Luft füllt. Mehr als eine halbe Minute hat sein Anfall nicht gedauert, aber seine goldbraune Haut ist deutlich blasser geworden. Mein Puls hämmert mir noch immer in den Fingerspitzen.

»Geht’s wieder?«, fragt Rhyme in einem so einfühlsamen Tonfall, dass Cut die Stirn runzelt und ich beide Brauen weit nach oben ziehe. Sofort blitzt etwas Schelmisches in Rhymes Augen auf. »Ich verrate auch keinem in der Akademie, dass du dich in der Sekunde deines Todes an meine stählerne Brust geklammert hast.«

Cut reißt seine Hände so überstürzt von Rhyme weg, als hätte er sich an seinem Shirt verbrannt. Sein Gesicht bekommt sofort wieder Farbe. »Das … das steht dir auch noch bevor.« Rhyme lächelt nur milde und streichelt seine Schlange, die sich eng um sein Handgelenk geschlungen hat. Cuts Wangen werden knallrot. Er starrt aufgebracht in den Himmel hoch. »Das liegt nur an diesem verdammten Ding da oben.«

Ich folge seinem Blick. »Meinst du etwa den Kometen?«

Die Köpfe beider Jungen schnellen zu mir herum.

»Den Kometen?« Rhyme klettert über den Sitz und baut sich vor mir auf. Er ist deutlich größer als ich, was bedeutet, dass er seine Schlange ziemlich nah vor mein Gesicht hält. Ich versuche, so unauffällig wie möglich zurückzutreten, doch er schließt den Abstand sofort wieder und nagelt mich mit seinen Eisaugen fest. »Du kannst den Kometen sehen? Sag schon!«

Ich muss mich räuspern. »Kann das nicht jeder? Er ist ja ziemlich hell geworden in den letzten Tagen.«

»Sie … sie ist es wirklich«, staunt Cut neben uns. »Ich hab schon fast nicht mehr dran geglaubt.«

Auch Rhyme starrt mich an, als könnte er meinen Anblick kaum fassen. Dann bricht ein merkwürdiges Geräusch aus ihm heraus, das ich im ersten Moment für Husten halte und erst im zweiten als unterdrücktes Auflachen erkenne. Plötzlich strahlt mir sein Lächeln so blendend weiß entgegen, dass es jeder Zahnpastawerbung Konkurrenz machen könnte. »Wir haben es geschafft! Wir haben tatsächlich noch eine Chance!«

»Eine Chance?« Ich schüttle den Kopf. »Worauf?«

Rhyme setzt zur Antwort an, wird jedoch unterbrochen.

»JOY! JOOOOY!«, dringt es von unterhalb der Tribüne herauf. Ich erkenne Eduardos fuchsroten Lockenkopf und seinen hinterherwehenden Kittel, während er die Betonstufen heraufhechtet. Als er unsere Reihe erreicht, bleibt er beim Anblick der beiden Jungen wie angewurzelt stehen und kommt nicht näher. Stattdessen formt er seine Hände zu einem Trichter vor dem Mund und ruft zu uns herüber: »Weißt du, wo dein Dad ist? Unten warten alle auf ihn! Er ist nicht zur Generalprobe aufgetaucht!«

Die entgangenen Anrufe fallen mir siedend heiß ein.

Mein Dad würde niemals eine Probe verpassen.

Es sei denn … etwas ist passiert!

Ein Handy klingelt, allerdings ist es nicht meins. Cut zupft ein teuer aussehendes Smartphone aus seinem schwarzen Hoodie und hält es sich an die Wange. Seine goldenen Augen richten sich zuerst auf mich, dann auf Rhyme. »Wir sollen runterkommen. Sie haben ihren Vater.«

Mehr brauche ich nicht zu hören. Rhymes Blick wirkt mit einem Mal so, als würde er etwas bedauern, doch ich warte auf keine Erklärung. Stattdessen wirble ich herum, rase durch die Sitzreihen davon und habe nur noch die Feuertreppe vor Augen, von der ich seit meiner Willkommensführung weiß, dass sie hinunter zum Parkplatz führt.

Genau zu unserem Wohnwagen.

Genau zu Dad.

Die schwarzen und weißen Limousinen, die ihn von allen Seiten umstellt haben, sehe ich schon von oben.

KAPITEL 3

Meine Schuhe scheppern so laut auf den Stahlgittern der Feuertreppe, dass ich Rhymes und Cuts Rufe hinter mir zwar hören, aber nicht verstehen kann. Ich will es auch gar nicht. Von Anfang an fand ich es merkwürdig, wie versessen Rhyme auf meinen Namen war, und jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich mich vom Geplänkel der beiden Jungs habe ablenken lassen. Was auch immer diese Limousinen bedeuten, die unseren Wohnwagen umstellt haben, eines ist sicher: Sie halten Dad davon ab, dass er rauskommt.

Noch während ich runterrenne, versuche ich ihn anzurufen. Dabei rutscht mir das Handy aus der Hand und fällt durch einen Schlitz ins tiefe Unkraut unter der Treppe. Fluchend springe ich von der letzten Stufe und laufe zu unserem Wohnwagen. »Dad! Hörst du mich? DAD!«

Die Limousinen haben meine Aufmerksamkeit so sehr auf sich gezogen, dass ich die schwarz gekleideten Gestalten, die sie von allen Seiten flankieren, erst bemerke, als sich ihre Gesichter alle zeitgleich in meine Richtung drehen. Mindestens ein Dutzend Sicherheitsleute stehen da rum, in schicken Anzügen, die sich wie maßgeschneidert an ihre mächtigen Oberkörper schmiegen. Drei von ihnen heben ihre Hände an die Ohren, eine Geste, wie ich sie schon in Hunderten Actionfilmen gesehen habe: Sie empfangen einen Funkspruch über ihre Ohrstöpsel.

Mein Sprint gerät ins Stocken.

Ich stolpere noch einige Schritte auf sie zu, bleibe dann aber unsicher stehen. Mache ich mit meinem überstürzten Ansturm vielleicht genau das, was sie wollen? Sollte ich nicht besser zur Polizei gehen? Aber als mein Kopf zuerst in die eine Richtung und dann in die andere schwenkt, muss ich mir eingestehen, dass ich keine Ahnung habe, wo die nächste Polizeistation ist. Und selbst wenn ich es wüsste – mir bleibt keine Zeit mehr. Hinter mir höre ich bereits den Lärm von mehreren Paar Schuhen auf der Feuertreppe.

»Joy!«, ruft Rhyme mir nach. »Lass es mich erklären!«

Ich schaue zurück. Cut hängt Rhyme dicht auf den Fersen, hält sein Smartphone ans Gesicht und wirkt nicht besonders glücklich über das, was auch immer er hört. Rhyme hingegen sieht mich direkt an. In dem Moment, als unsere Blicke sich treffen, prallt von hinten etwas gegen mich.

Ich reagiere automatisch und versuche, mich loszureißen, ehe ich überhaupt kapiert habe, was eigentlich los ist. Von beiden Seiten packen mich die Anzugträger bei den Armen und haben mich so schnell fixiert, dass ich erst protestieren kann, als ich längst in ihren Klammergriffen feststecke. »Hey! Lasst mich los! Was soll das?!«

Rhymes Gesichtsausdruck wird mörderisch, sein Blick feuert allerdings an mir vorbei. Statt mir zu Hilfe zu eilen, bleibt er mit verschränkten Armen vor uns stehen und reckt selbstbewusst das Kinn. »Lasst sie los!«

Einer der Anzugträger antwortet. »Unsere Befehle lauten anders.«

»Ich gebe eure Befehle«, erwidert Rhyme so eiskalt, dass sich meine Brust vor Schreck zusammenzieht. Cut tritt neben ihn, lässt sein Handy im Hoodie verschwinden und korrigiert ihn mit ähnlich kalter Stimme. »Wir geben eure Befehle. Und wir übernehmen sie ab hier. Haben wir uns klar ausgedrückt?«

Zu meinem absoluten Erstaunen lassen mich die Anzugträger wirklich los. Sie treten beiseite und senken ihre Köpfe in einer ehrerbietenden Geste. »Jawohl, mein Fürst!«

Mein … was?

Ich sollte vielleicht nachfragen, was für ein komisches Spiel hier gespielt wird, aber offen gestanden ist mir egal, mit welchen verstaubten Titeln diese Leute um sich werfen. Ich will nur eines. Und genau das sage ich auch. »Kann ich jetzt zu meinem Dad?«

Rhymes Ausdruck wird weicher. »Natürlich kannst du das. Er ist in diesem Wohnwagen da.«

»Danke, aber das wusste ich schon.«

Ich wirble herum und stapfe mit geballten Fäusten zu unserem Wohnwagen, damit niemand sehen kann, wie sehr meine Hände zittern. Auf den letzten Metern muss ich mich zusammenreißen, um nicht einfach draufloszustürmen und die Tür einzurennen. Letzteres ist allerdings auch nicht nötig, denn kurz bevor ich die bunt bemalte Wagentür erreiche, kommt mir ein Anzugträger zuvor und hält sie mir wie ein vornehmer Butler auf.

Ich atme tief durch und betrete den Wohnwagen.

Drinnen empfängt mich alles, was ich als Zuhause bezeichne. Van Gogh hat in der Maske darüber gewitzelt, dass sich mein Lebenslauf anhört, als wären wir auf der Flucht gewesen, und ein wenig stimmt das sogar. Wir haben Länder, Schulen und Wohnungen gewechselt wie Fashiontrends. Sogar die Leute, die wir mochten. Nur eine Sache war all die Jahre immer bei uns: Dads alter Wohnwagen, den er als junger Kerl selbst zusammengebastelt hat, um damit auf Weltreise zu gehen. Zumindest bis er Mom in Paris kennenlernte und sich Hals über Kopf in sie verliebte.

Das Knarren der Wohnwagenstufen ist mir genauso vertraut wie die süßlich duftende Möbelpolitur, die mir beim Eintreten in die Nase steigt. Es ist ein großer Camper, doch nicht breiter als ein schmales Zimmer in einem Haus. Und auch wenn jeder Quadratzentimeter mit Stickern ferner Länder und berühmter Theater beklebt ist, auch wenn alle Kleiderhaken, Stuhllehnen und Sideboards unter Dads farbenfrohen Bühnenkostümen verschwunden sind, kann ich alles darin auf einmal überblicken.

Eine fremde Frau steht vor Dads hell erleuchtetem Schminkspiegel und dreht sich nach mir um. An ihrem sorgfältig manikürten Fingernagel haftet etwas kanariengelber Puder, der mich vermuten lässt, dass sie ihre Finger eben noch in Dads Lidschattenpalette hatte. Ihre Haare sind hochgesteckt und genauso hellblond wie Rhymes, ihre Augen jedoch haben die Farbe eines heraufziehenden Sturms. Sie könnte seine Mutter sein oder eine deutlich ältere Schwester.

»Sie ist hier«, stellt sie knapp fest.

Ein Mann mit schwarzem Kurzhaarschnitt dreht sich zu uns um. Er dominiert den schmalen Durchgang, der zu unseren Betten führt, aber hinter seinen breiten Schulterpolstern kann ich Bewegungen ausmachen. Dad steckt halb im Kleiderschrank und wühlt ungeduldig nach etwas. Tiefe Erleichterung rauscht durch mich hindurch. Zumindest ist er wohlauf.

»Sie sieht keinem der Häuser besonders ähnlich«, bemerkt der Mann.

Die Frau reibt sich den Lidschatten von den Fingern und mustert mich von oben bis unten. »Haselnussbraune Haare und eine rosige Hautfarbe, die von überall her stammen könnte. Wahrscheinlich steckt nicht besonders viel von uns in ihr.«

Der Mann schnaubt. »Genug, dass es uns fast das Leben gekostet hätte.«

»Das kann es immer noch«, erwidert die Frau nur.

»Dad!«, rufe ich nach hinten. »Geht es dir gut?«

Seine Antwort kommt tief aus dem Kleiderschrank. »Ja, natürlich! Ich komm gleich raus zu dir, Schatz! Du hast nicht zufällig dein altes Fotoalbum gesehen? Das von London?«

Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Zweifelnd mustere ich diese Fremden, die aussehen, als kämen sie frisch von einer Millionärsgala. »Ich glaube eher nicht, dass diese Leute Fotos von einem nackten Baby in einem Bobbyhelm sehen wollen.«

»Klar will ich!«, ruft Rhyme von draußen.

»Wie süß«, stichelt Cut. »Capulet will sein erstes nacktes Mädchen sehen.«

Ich drehe mich zwar nicht um, doch am Knarren der Stufen und den dumpfen Schlägen gegen die Außenwand kann ich auch so erkennen, dass die beiden darum streiten, wer den Wohnwagen zuerst betritt. Die Frau und der Mann bekommen das ebenfalls mit, wechseln aber nur einen herausfordernden Blick und mischen sich nicht ein. Rhyme stößt von hinten gegen mich und muss sich an meinen Schultern festhalten, so als hätte man ihm einen kräftigen Schubser verpasst.

»Sorry, Montague weiß nicht, wie man sich benimmt«, flüstert er mir grinsend zu, während er sich an mir vorbeiquetscht. Als er sich neben die Frau stellt und seine Schlange am Handgelenk streichelt, wird mir klar, wie nah sie mir eben noch gewesen sein muss. Ein Schauder läuft mir über den Rücken.

Cut entgeht das nicht. »Schau dir mal ihre Arme an, Capulet.« Er drängt sich ebenfalls an mir vorbei in den Wohnwagen, stellt sich allerdings nicht auf die Seite des Mannes, sondern so weit von ihm weg, wie der begrenzte Raum es zulässt. »Sie findet dich gruselig.«

Ein Schatten huscht über Rhymes Gesicht, als er meine Gänsehaut entdeckt.

Ich reibe sie mir möglichst unauffällig weg.

»Offenbar gruselst du dich auch vor ihm«, mischt sich der Mann nun doch ein. Seine Augen sind heller als Cuts, ein beinahe unnatürliches Gelb, wie bei einer Raubkatze. Er starrt Cut an, als würde er sich jede Sekunde auf zappelnde Beute stürzen. »Oder hast du ihm etwa freiwillig den Vortritt überlassen?«

Die Frau lächelt hochmütig. »Mein Neffe hat sich schlichtweg durchgesetzt.«

Sie ist also Rhymes Tante.

»Von wegen durchgesetzt! Seine Mamba hat nach mir geschnappt!«, verteidigt sich Cut. »Drei Zentimeter weiter, und ihr könntet mich in einem Sarg zurück nach Hause fliegen.«

Rhyme lässt das nur grinsen. »Das war nicht Rambos Schuld. Er hat deine Nase mit einer Ratte verwechselt.«

Cut funkelt ihn an. »Hier hast du eine große Klappe, aber zu Hause gehst du meinen Katzen auffällig oft aus dem Weg.«

»Weil ich keine Haare auf meinen Klamotten haben will. Wir können nicht alle wie Fellabstreifer rumlaufen.«

»Die Mädchen stört das nicht, wenn sie mich ausziehen«, stichelt Cut. »Schon mal mit einem geredet?«

»Jetzt reicht es aber! Wir haben keine Zeit für so was!« Der Mann stürmt durch den Gang, was mich zwingt, eine Stufe hinabzutreten. Rhyme und seine Tante werden gegen den Schminkspiegel gedrückt. Er hält Cut einen drohenden Zeigefinger vors Gesicht. »Du bist ein Fürst der Akademie! Benimm dich gefälligst wie einer.«

Cuts Gesichtsfarbe nimmt einen üblen Ton an. »Capulet ist auch …«

»Der Schlangenfürst ist für uns nicht von Belang«, fährt ihm der Mann dazwischen. »Wenn du mein Nachfolger sein willst, erwarte ich mehr von dir. Du bist nicht unersetzbar. Merk dir das!«

Cut schluckt sichtbar, erwidert aber kein Wort.

Auch Rhyme ist auffallend still geworden. Er flüstert seiner Schlange beruhigende Laute zu. Sie hebt ihr giftgrünes Köpfchen und schmiegt es an seinen Nasenrücken. Entweder stimmt die Geschichte mit der tödlichen Mamba nicht oder er hat absolut kein Gespür für Gefahr. Als er meinen Blick bemerkt, lächelt er mir über ihr Zischeln hinweg zu. Ich bekomme erneut eine Gänsehaut.

»Ah, da ist es ja!«, ruft Dad aus dem Kleiderschrank. »Ich wusste, dass es hier ist! Das sind die ältesten Fotos, die ich von Joy und ihrer Mutter habe. Bitte schön.« Er tritt aus dem Schrank und überreicht das Album Rhymes Tante, die es begierig entgegennimmt und wild darin herumzublättern beginnt.

Dad stellt sich neben mich und legt mir locker einen Arm um die Schultern. Er trägt sein Bühnenkostüm, ein von oben bis unten mit bunten Farbklecksen besprenkeltes Gewand, und hat auch seine Haare dazu passend mit Glitzerspray eingefärbt.

Der Intendant der Festspiele muss ihn bereits fieberhaft suchen. Ich mustere sein Gesicht nach einem Hinweis darauf, was hier vor sich geht, aber er lächelt nur glücklich zu mir herab.

»Dad!«, zische ich ihm leise zu. »Was wollen diese Leute von uns?«

»Herausfinden, ob du zu uns gehörst«, erwidert Rhymes Tante, ohne aufzublicken oder mit dem Blättern im Album aufzuhören.

»Das tut sie mit Sicherheit«, informiert Rhyme sie. »Hat Montague das am Telefon nicht gesagt? Sie kann den Unstern sehen.«

»Das hat mein Sohn wohl vergessen zu erwähnen«, herrscht der Mann Cut an. »Warst du zu sehr damit beschäftigt, dir Sprüche für den Schlangenfürsten auszudenken?«

Cut verzichtet auf eine Antwort, starrt den Fußboden aber so eindringlich an, als würde er ihm am liebsten einen Tritt verpassen. Zu meiner Überraschung ist es Rhyme, der für ihn einspringt. »Sie ist diejenige, die wir gesucht haben. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren und sofort aufbrechen.«

»Sie ist wer genau?«,will ich wissen.

Dabei werfe ich Dad einen eindringlichen Blick zu.

Wieso ist er so still?

Er sieht meinen Blick, drückt aber nur aufmunternd meinen Arm. »Das ist eine hervorragende Frage, mein Schatz.«

Da stimmt doch was nicht!

»Einen Moment noch«, murmelt Rhymes Tante vor sich hin. »Schließlich wollen wir alle wissen, zu welcher Seite sie gehört, nicht wahr? Da! Das ist sie! Ich erinnere mich an ihre Mutter!« Sie sticht ihren manikürten Fingernagel in ein angelaufenes Polaroid meiner Mum, auf dem sie nicht viel älter war als ich jetzt. »Sieh sie dir an, Romeus!« Sie hält Cuts Vater das Album hin, doch der zuckt nur mit den Schulterpolstern und brummt: »Nichts Besonderes. Solche merke ich mir nicht.«

Rhymes Tante gibt einen zufriedenen Laut von sich, klappt das Album mit einem heftigen Schlag zu und betrachtet mich zum ersten Mal so, als wäre ich von Bedeutung. »Zu wem gehört sie?«, hakt Rhyme ungeduldig nach. Auch Cuts Blick hängt wie gebannt an ihren tiefrot geschminkten Lippen, die sie langsam und genüsslich zu einem triumphierenden Lächeln verzieht. »Sie ist eine Capulet!«

Rhyme stahlt mich so plötzlich an, als hätte man einen blendenden Scheinwerfer auf mich gerichtet. Cut hingegen sinkt enttäuscht gegen die Schrankwand. Sein Vater schnaubt bloß. »Damit hast du nichts gewonnen, Giulietta.«

»Eine mehr ist eine mehr«, erwidert Rhymes Tante und klatscht ihre flache Hand auf das Album, als würde sie uns wie schnatternde Kinder zur Ordnung rufen. »Joy fährt also in unserem Wagen zum Flughafen. Ich sorge dafür, dass sie sich wohlfühlt. Romeus, übernimm ihren Vater, wir wollen schließlich, dass er auch weiterhin auf keine dummen Gedanken kommt.«

Wie bitte?! Ich werfe Dad einen wilden Blick zu. Was glauben diese Leute eigentlich, wer sie sind?! Die können doch nicht einfach über uns bestimmen! Meine Gedanken überschlagen sich. Wenn ich spontan losrenne, überrasche ich die Anzugträger vielleicht. Immerhin muss ich es nur über den Parkplatz schaffen, durch die Einlasskontrolle der Seebühne kommen sie nicht problemlos durch. Ich könnte zum Schalter laufen und …

»Moment mal!« Dad plustert seine Brust auf. »Das geht nicht!«

Na endlich! Ich hab mir echt Sorgen um ihn gemacht.

»Ich kann nicht einfach so wegfliegen«, verkündet er mit fester Stimme.

Vor Erleichterung knicken mir fast die Knie ein. Ich hatte schon halb damit gerechnet, dass man ihn unter Drogen gesetzt hat oder so. Immerhin wird er ziemlichen Ärger dafür kriegen, den Beginn der Generalprobe so verspätet zu haben. Mal ganz abgesehen davon, dass es absolut irrsinnig wäre, mit vollkommen fremden Leuten in ein Flugzeug zu steigen.

Dad weist auf sein Bühnenkostüm. »Sehen Sie nicht, was ich trage?«, fügt er kopfschüttelnd hinzu und sieht mit hochgezogenen Augenbrauen von Rhymes Tante zu Cuts Vater. »Ich muss mich natürlich zuerst umziehen.«

Ich kippe fast aus den Latschen.

KAPITEL 4

»Dad! Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein!«, rufe ich fassungslos. »Wir können doch nicht mit wildfremden Leuten irgendwohin fliegen!«

Dad blinzelt mich verständnislos an. Er hat sich für seine Rolle falsche Wimpern aufgeklebt und seine Nase mit grünem Glitzer besprenkelt, was in dieser Situation völlig absurd wirkt. Statt mir heimlich zuzuflüstern, dass ich bei nächster Gelegenheit die Fliege machen und die Polizei informieren soll, lächelt er nur gelassen. »Diese Leute wissen genau, was sie tun. Wir müssen ihnen einfach nur vertrauen.«

»Sagt wer?!« Mein Herz beginnt wild zu klopfen.

Das hört sich nicht nach Dad an.

Es hört sich an, als hätte man ihm eine Gehirnwäsche verpasst.

Cuts Vater mischt sich ein. Er baut sich mit seinen breiten Schulterpolstern vor mir auf und durchbohrt mich mit gelbem Raubtierblick. »Dein Vater hat sich dein ganzes Leben lang um dich gekümmert. Du vertraust seinem Urteil vollkommen.«

Meine Wangen werden heiß. »Natürlich vertraue ich ihm! Aber seine Arbeit … Wir wollten den ganzen Sommer hier bleiben … Wir kennen euch doch gar nicht.«

»Noch nicht«, ergänzt Rhymes Tante mit einem warmen Lächeln. Keine Ahnung, weshalb ich ihre Augen vorhin noch als sturmgrau bezeichnet habe. Jetzt wirken sie plötzlich viel weicher und richtig einladend. »Du kannst dich entspannen, Joy. Wir sind eine große Familie und passen gut aufeinander auf. Rhyme wird sich von jetzt an um dich kümmern. Du wirst dich wohl bei ihm fühlen.«

Was zum … ?!

Das Verrückteste an ihren Worten ist: Sie beruhigen mich tatsächlich. In meinem Innern höre ich mich noch aufgebracht Argumente vorbringen, doch diese Stimme wird von einem warmen Gefühl der Familienzugehörigkeit überflutet, bis ich überhaupt nicht mehr begreife, weshalb ich mich so aufgeregt habe. Ich vertraue meinem Dad vollkommen. Genau genommen haben diese Leute uns auch gar nichts getan. Sie müssen schon eine Weile mit Dad über alles geredet haben, bestimmt hat er gute Gründe für alles. Und – mein Blick gleitet weiter zu Rhyme – seltsamerweise fühle ich mich wirklich wohl in der Nähe dieses Jungen, auch wenn ich ihn gar nicht kenne.

Rhymes Lächeln verblasst.

Seine Halsmuskeln treten deutlich hervor, als er sich zu seiner Tante beugt. »Ich denke, es reicht jetzt. Ihr habt sie ausreichend … überredet.«

Überredet.

Wieso betont er dieses Wort so merkwürdig?

Ich reibe mir kräftig über die Stirn. Da war noch etwas, das ich unbedingt sagen wollte. Ich hatte einen verdammt guten Grund, mich so aufzuregen. Nur kann ich den beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen.

Dad küsst mich aufs Haar. »Du wolltest doch immer eine große Familie haben, oder nicht?«

»Ja …«, flüstere ich etwas benommen. Von der ganzen Aufregung ist mir ein wenig schwindelig geworden.

Die roten Lippen von Rhymes Tante biegen sich nach oben. »Gut, wie ich sehe, verstehen wir uns jetzt.« Sie wendet sich an Rhyme. »Bring Joy zu unserem Wagen.« Sie klingt anders, wenn sie mit ihrem Neffen spricht, nicht wie eine liebevolle Tante, sondern eher wie die Befehlshaberin einer Armee.

Rhyme legt seine Hand (die ohne Schlange) auf meine Schulter und dreht mich sanft zum Ausgang hin. Trotzdem werfe ich Dad nochmals einen Blick zu, um sicherzugehen, dass er das auch wirklich will. Er zwinkert mir mit seinen glitzernden Wimpern aufmunternd zu und hält beide Daumen hoch. Warum nur beschleicht mich so ein merkwürdiges Gefühl dabei?

»Steigt in die Autos«, befiehlt Cuts Vater von hinten.

Mir wird schon wieder schwindelig, aber meine Füße setzen sich zielstrebig in Bewegung. Draußen flankieren die Anzugträger unseren Weg zu den Limousinen. Es ist inzwischen so dunkel geworden, dass die Scheinwerfer der Seebühne weit in den Nachthimmel hinaufstrahlen. Allerdings nicht weit genug, um den funkelnden Schweif des Kometen genau über uns zu erreichen. Wie hat Rhyme ihn vorhin genannt? Den Unstern? Ein merkwürdiger Name. Ich muss mich bei seinem Anblick räuspern, und als ginge es Rhyme ebenso, hustet auch er kurz in seine Armbeuge. Die kleine Schlange an seinem Handgelenk richtet sofort ihr Köpfchen auf, als würde sie sich um ihn Sorgen machen.

Einer der Anzugträger öffnet die Wagentür für uns. Rhyme will mir den Vortritt lassen, doch ich zögere und sehe mich nach Dad um. Begleitet von Cut und seinem Vater steuert er auf eine andere Limousine zu. Neben Cuts schwarzem Hoodie schillert Dads buntes Bühnenkostüm besonders auffällig unter der Parkplatzbeleuchtung. Er fragt gut gelaunt nach seinem Koffer, doch Cuts Vater versichert ihm, dass unser ganzer Wohnwagen bald nachkommt. Gerade als Dad ins Auto steigen will, taucht eine Gestalt aus den Schatten der Seepromenade auf.

»Herr Nouveaux! Da sind Sie ja! Was machen Sie denn?!« Ich erkenne die Stimme, die immer etwas nasal klingt. Es ist der Intendant von Dads Theaterstück, der mit weit ausgebreiteten Armen über den Parkplatz eilt. »Bitte beeilen Sie sich doch! Die Presse wartet seit einer halben Stunde!«

Cuts Vater schneidet dem Intendanten mit einem Ausfallschritt den Weg ab. »Herr Nouveaux ist für eine andere Rolle vorgesehen. Für Ihr Stück ist er nicht geeignet. Sie suchen sofort Ersatz für ihn.«

Der Intendant starrt ihn wortlos an, rauft sich die Haare und geht murmelnd davon. Dad und die anderen steigen in die Limousine ein, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben, und verschwinden hinter abgedunkelten Scheiben.

Fassungslos schüttle ich den Kopf. »Hast du das gesehen? Der Intendant hat einfach getan, was Cuts Vater von ihm wollte. Ohne ein einziges Widerwort! Ich glaub’s nicht.«

»Ja«, murmelt Rhyme neben mir. »Lord Montague ist sehr überzeugend. Willst du immer noch einsteigen?«

»Wieso nicht?«, frage ich.

Rhyme lächelt mich zwar an, aber es erreicht seine Augen nicht. Er wirkt schon wieder so, als würde er etwas bedauern. Und tatsächlich, nachdem er sich rasch vergewissert hat, dass seine Tante noch nicht in Hörweite ist, fügt er leise hinzu: »Ich würde nicht mitspielen, wenn ich eine andere Wahl hätte. Aber es hängt einfach zu viel von dir ab, verstehst du?«

»Kein Wort.«

Er gibt einen verständnisvollen Laut von sich. »Und trotzdem steigst du ohne zu zögern mit mir in ein Auto?«

Nein, das wäre …!

Der Schwindel wird heftiger.

Benommen schüttle ich den Kopf. »Ich … fühle mich wohl bei dir.«

Das ist die Wahrheit. Gleichzeitig frage ich mich aber, wieso ich das tue. Wie kann ich mich wohl in seiner Nähe fühlen, wenn ich ihn doch gar nicht kenne? Liegt es vielleicht daran, wie zärtlich er sich um seine kleine Schlange kümmert? Er wirkt nicht wie ein schlechter Mensch auf mich. Das könnte es sein. Alles andere ergibt keinen Sinn.

Rhyme seufzt geräuschvoll. »Ich hoffe, das ändert sich morgen nicht.«

»Wir haben kein Morgen, wenn ihr noch lange hier rumsteht!« Rhymes Tante eilt mit klackenden Absätzen über den Asphalt, presst ihre Hand zwischen meine Schulterblätter und bugsiert mich in die Limousine. »Na los! Rein da!«

Drinnen ist alles wie in einem Hollywoodstreifen. Eine Seite des Autos ist mit einer dick gepolsterten Längsbank ausgestattet, die andere mit einer funkelnden Getränkebar. Rhyme schiebt mich ganz nach hinten und nimmt neben mir Platz. Seine Tante setzt sich ans gegenüberliegende Ende. Einer der Anzugträger steigt ebenfalls mit ein und zwängt sich trotz seiner breiten Schultern auf einen schmalen Hocker neben der Bar. Als wir losfahren, folgt uns eine Reihe von Autos nach, deren Scheinwerfer abgeschwächt durch die getönten Scheiben leuchten.

Der Schlange gefällt das Aufheulen des Motors nicht. Sie löst sich von Rhymes Handgelenk und versucht, unter seinen kurzen Ärmel zu kriechen. Rhyme greift sie behutsam am Hals, winkelt seine langen Beine an und formt ein Nest für sie in seinem Schoß. Dass er dabei seine Straßenschuhe auf der hochglanzpolierten Bar abstellt, stört weder ihn noch seine Tante. »Rambo nimmt die Vibrationen des Automotors viel stärker wahr als wir«, erklärt er. »Aber Fliegen macht ihm zum Glück nichts aus.«

»Ist er wirklich eine Mamba?«

»Ja«, erwidert er voller Stolz.

Mir wird flau im Magen. Am liebsten würde ich ein Stück abrücken, allerdings hat Rhyme mich so weit ans Ende gedrängt, dass mein einziger Fluchtweg über eine Reihe von teuer aussehenden Champagnerflaschen führt. Was eine Flasche Dom Pérignon mit vergoldetem Etikett wohl kostet? Irgendwie bezweifle ich, dass mein spärliches Taschengeld dafür ausreicht. Ich überschlage die Beine und versuche, mich so kleiner zu machen. »Und … ist er tatsächlich giftig?«

Rhyme strahlt mich an. »Absolut tödlich! Willst du ihn mal streicheln?«

Keine Ahnung, was Rhyme in meinem Gesicht entdeckt. Vielleicht wie mein Kiefer runterklappt? Oder wie meine Augen sich weiten? Oder vielleicht bemerkt er die zuckenden Muskeln an meiner Schläfe? Jedenfalls verrät ihm etwas an meinem Anblick, dass ich leicht geschockt bin. Die Erkenntnis dringt mit einem sanften Oh aus seinem Mund, dicht gefolgt von: »Hast du etwa Angst vor ihm? Das musst du nicht. Du bist eine Capulet und gegen sein Gift immun. Genau genommen bist du gegen jegliches Gift immun. Ist dir das nie aufgefallen?«

»Äh, nein?«, quetsche ich ungläubig hervor. »Unser … tödliches Gift … war leider immer aus.«

»Du weißt doch, dass sie von ihrer Herkunft bisher nichts wusste«, tadelt ihn seine Tante vom anderen Ende der Sitzbank. »Und damit weiß sie natürlich auch nichts über die besonderen Fähigkeiten unserer Häuser. Normale Menschen halten sich von Gift fern. Du musst mit ihr von vorne anfangen.«

Rhyme runzelt die Stirn. »Wie weit vorn?«

Seine Tante zuckt die Schultern. »Das meiste wird sie mit der Zeit schon mitkriegen. Zuallererst sollte sie wissen, mit wem sie es zu tun hat, findest du nicht? Stell mich vor.«

Behutsam zieht Rhyme eine Hand unter Rambos zusammengerolltem Körper hervor und deckt ihn mit dem Saum seines Shirts zu. Dann weist er mit einer sehr vornehmen Geste auf seine Tante. »Darf ich vorstellen? Lady Giulietta Capulet, Gräfin von Verona und Oberhaupt unseres geschätzten Hauses Capulet.«

Einen Moment lang warte ich auf die Pointe, dann wird mir klar, dass er es absolut ernst gemeint hat. Lady Capulet zieht eine perfekt nachgezogene Augenbraue hoch, offenbar in der Erwartung einer bestimmten Reaktion von mir. Für einen Knicks ist hier definitiv kein Platz, und ich trage auch keinen rauschenden Reifrock, den ich nobel ein paar Zentimeter anheben könnte. »Sehr erfreut«, bringe ich stattdessen hervor. »Joy … Mein Name ist … Joy Nouveaux.«

»Joy Capulet«, korrigiert mich die Gräfin von Verona.

Ich widerspreche lieber nicht.

»Nouveaux ist offensichtlich ein Deckname«, fährt sie etwas blasiert fort. »Und ein schlecht gewählter dazu. Weißt du nicht, was er bedeutet?«

Ich schüttle den Kopf. »Ich spreche kein Französisch.«

Sie schnalzt mit der Zunge. »Rhyme spricht acht Fremdsprachen. Alle fließend. Übersetz es für sie.«

Die Barbeleuchtung ist schummrig, trotzdem glaube ich, rosa Flecken zu erkennen, die über Rhymes Hals kriechen. Er sieht mich nicht an, sondern konzentriert sich ziemlich auffällig auf seine Schlange. »Es bedeutet neu.«

»Neu.« Lady Capulet schnaubt überheblich. »Ein neuer Name. Ein neues Leben. Und fast hätte es ja auch geklappt, nicht wahr? Fast wärt ihr unter unserem Radar hindurchgeschlüpft. Wie fahrlässig deine Mutter doch war! Sie hätte wissen müssen, dass sie unser aller Leben bedroht. Und auch deines, Joy. Auch dein Leben.«

Moms Autounfall in London ist so lange her, dass ich nur noch ein paar wenige Erinnerungen an sie habe. Aber ich weiß, wie sehr Dad sie geliebt hat, und das reicht mir, um nicht an ihr zu zweifeln. »Was meinen Sie damit? Was sollen diese finsteren Andeutungen?«

Rhyme linst zu seiner Tante. »Soll ich ihr vom Fluch erzählen?«

»Fluch?«, wiederhole ich ungläubig.

Lady Capulet taxiert mich mehrere Sekunden lang, prüft die Uhrzeit auf ihrer funkelnden Armbanduhr und schüttelt den Kopf. »Es sind nicht mal mehr zwei Stunden übrig. Das bedeutet, wir alle werden es am eigenen Leib zu spüren bekommen. Sie wird es sowieso erst glauben, wenn sie es selbst erlebt.«

»Das würde ich gerne entscheiden.« Ich stupse Rhyme ungeduldig von der Seite an. »Sagst du es mir bitte?«