16,99 €

Mehr erfahren.

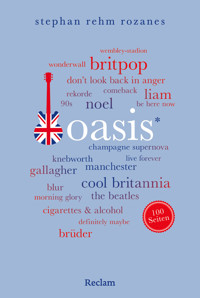

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reclam Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

Die aktuelle Bandbiographie der Rock-Ikonen »Bohemian Rhapsody«, »We Are the Champions« oder »Radio Ga Ga«: Die Hits von Queen sind unsterblich. Über 30 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury ist die Band größer denn je. Ihr Musical We Will Rock You läuft in ausverkauften Häusern, das Biopic Bohemian Rhapsody wurde zur erfolgreichsten Filmbiographie aller Zeiten, und die Originalmitglieder Brian May und Roger Taylor füllen mit dem neuen Sänger Adam Lambert die Stadien. Doch was macht den Mythos der britischen Bombast-Rocker aus? Stephan Rehm Rozanes erzählt die Geschichte der Band: Er porträtiert die Mitglieder und gibt Einblick in ihr Songwriting. Die Grenzen sprengende Innovationskraft von Queen spielt dabei ebenso eine Rolle wie Skandale und Kontroversen. Eines ist gewiss: Queen werden ihr Publikum auch weiterhin in Atem halten. »Eine ernsthafte Biografie, die allen vier Mitgliedern gerecht wird: sauber recherchiert, flott erzählt, scharf analysiert! Aus allen Zutaten der rechte Mix – so und nicht anders wünscht man sich das.« Stefan Gnad, Nürnberger Nachrichten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Stephan Rehm Rozanes

The Show Must Go On

Queen – die Bandbiographie

Reclam

Für meine Queen Ella Sophia, für Benjamin und Jonathan – born to be Kings – und für Shani, Love of My Life.

»Mother Love« Ilse und »Father to Son« Georg: I thank you all. … and nobody played synthesizer ... again.

2022, 2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH,Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH

Coverabbildung: Gutentag-Hamburg

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2024

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962296-5

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011495-7

www.reclam.de

Inhalt

Play the Lists

1 God Save Queen: Provokation als Markenzeichen

2 Staying Power: 50 Jahre Faszination

Der Königin neue Kleider: Coverversionen, Videogames und ein Musical

Die Liebe zur Vergangenheit: Queen im Soundtrack

Eine Geschichte für die Ewigkeit: Bohemian Rhapsody

In Loving Memory of Freddie Mercury

Champions of the Werbewelt

Don’t Look Back – it’s a Rip-off: Die Ära Queen+

3 Live Killers: Auf den Brettern, die die Welt rockten

Live Aid: Der weltweite Wurlitzer

The Magic Tour

Bühne frei für Krönungen, Peepshows und Superhelden

4 They Want It All: Die Kings of Queen

Freddie Mercury: The Great Pretender

Brian May: Father to Son

Roger Taylor: Modern Times Rock ’n’ Roll

Coming Soon: Von 1984 über Smile zu Queen

John Deacon: The Invisible Man

5 How Music Changes Through the Years: Werk und Wirkung

As It Began (1971–1974)

Now I’m Here (1974)

The Millionaire Waltz (1975–1976)

No Time for Losers (1977–1978)

Ready, Freddie! (1979–1983)

Someone Still Loves You (1983–1990)

I Can Fly, My Friends (1990–1991)

Let Me Live (1995–1996)

Bildstrecke: Ride the Wild Wind – Queen von 1974 bis heute

6 Fight from the Inside: Hahnenkampf mit vier Siegern

7 Scandal: Majestätsbeleidigungen und Kontroversen

8 You Don’t Fool Me: Fakten und Fiktion im Film Bohemian Rhapsody

9 Who Wants to Live Forever: Lang lebe die Königin

10 The Prophet’s Song: Queens Œuvre im Wandel der Zeit

Literaturhinweise

Diskographie

Abbildungsnachweis

Stormtroopers in Stilettos: Queen auf dem Höhepunkt ihrer Glamrock-Jahre

Play the Lists

Dieses Buch erzählt die Geschichte hinter Queen. Die eigens erstellten Playlists laden dazu ein, sich thematisch geordnet durch das Œuvre der Band und die Soloprojekte der einzelnen Mitglieder zu hören. Sie finden die Playlists hier: www.reclam.de/queen

The Hitmen – Ultimate Queen: Die Königinnenklasse. Die Bibel des Bombast-Rock. Die Champions League. All die unsterblichen Welthits von »Another One Bites the Dust« über »Bohemian Rhapsody« bis »We Will Rock You«.

… Revisited – Beside the Hits: Raritäten, Deep Cuts, übersehene Glanzminuten. Ein B-Side-Rendezvous. Zusammen überragender als die meisten Best-ofs aller anderen Rockbands.

Live Forever – Queen on Stage: Das perfekte Queen-Konzert, die packendsten Live-Aufnahmen aus den 1970er- und 80er-Jahren.

Living on My Own – Freddie Mercury Solo: Ob als Dancefloor-Diva, Interpret gewaltiger Balladen oder Opernstar – der »Great Pretender« brillierte als Tänzer auf allen Hochzeiten.

Resurrection – Brian May Solo: Zweitwichtigster Songwriter seiner Hauptband, Doktor der Astrophysik, Tierschützer, Buchautor – und dennoch hat der Jahrhundertgitarrist Zeit für eine vielseitige Solokarriere. Eine Einführung.

Fun Outside Queen – Roger Taylor Solo: Gerne auf seine Rolle als Bewahrer des reinen Rock ’n’ Roll reduziert, tobt sich der Schlagzeuger auch in allerhand Genres wie Reggae, Funk und Synthiepop aus. In seinem Solowerk lässt er seiner Experimentierlust freien Lauf – und seine politische Stimme laut erklingen.

1 God Save Queen: Provokation als Markenzeichen

Queen ist der perfekte Bandname. So. Gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, auch wenn der Gastgeber die Stirn runzelt. Doch genau das ist die Idee dahinter. Denn der Name ist oft das Erste, was wir voneinander erfahren, und vermittelt den bekanntlich zählenden ersten Eindruck. Allein ein »Ach, und dann kommt später noch John, den kennst du zwar nicht, aber …« erzeugt ein Bild von diesem John, evoziert Hoffnung, Vorfreude, Skepsis – alles, aber in der Regel keine Gleichgültigkeit. Oder nennen wir die angekündigte Bekanntschaft Roger. Und vielleicht kommt dieser in Begleitung eines Brian. Womöglich erscheint später, weit nach Mitternacht, sogar ein Freddie.

Zehn Tage vor seinem Tod am 24. November 1991 ließ Freddie Mercury den Manager seiner Band, Jim »Miami« Beach, zu sich kommen, um sein Erbe zu diskutieren: »Du kannst mit meinem Abbild anstellen, was du willst«, sagte er ihm. »Du kannst meine Musik remixen, sie wiederveröffentlichen, ganz egal. Nur mach mich nie langweilig!«1 Wer selbst am Ende seiner Geschichte von einem solchen Wunsch geleitet wird, der gibt ihr am Anfang den Namen Queen – ein semantisches Kaleidoskop. In Queen bekennt sich Mercury sowohl zu seiner Herkunft aus Sansibar wie auch zu seiner Wahlheimat, dem Vereinigten Königreich, mitsamt dessen monarchischer Exzentrik. Mercury liebte die Royal Family und lud einst sogar Skandalprinz Andrew in den Londoner Gayclub Heaven ein. 2002 sollte Gitarrist Brian May dann, mit heroisch im Wind wehender Lockenmähne, auf dem Dach des Buckingham-Palasts die Feierlichkeiten zum Goldenen Thronjubiläum von Elizabeth II. mit seiner elektrischen Fassung von »God Save the Queen« eröffnen. 20 Jahre darauf unterstützte Ihre Majestät – gemeinsam mit dem animierten Paddington Bär – dann höchstpersönlich, den »We Will Rock You«-Rhythmus auf dem königlichen Teeservice klimpernd. Per Videoschalte nahm sie an Queen + Adam Lamberts Auftakt zur Party ihres eigenen Platin-Jubiläums teil. Im März 2023 wurde May von King Charles zum Ritter geschlagen und darf sich seitdem Sir Brian nennen. Mercurys Idee zum Bandnamen bezog sich aber auch auf das gleichnamige Modemagazin, das seinem jungen, hippen Publikum von 1958 bis 1970 das Swinging London nach Hause brachte. Vor allem aber ist der Name anmaßend und größenwahnsinnig – schließlich ist die Queen die Nr. 1. Doch die Gruppe hätte sich mit keiner geringeren Position begnügt. »Wenn man anfängt zu sagen: ›Vielleicht bin ich nicht gut genug und suche mir lieber einen Platz in der zweiten Reihe‹, dann kann man es vergessen«, sagte Mercury.2 »Man braucht eine gewisse Arroganz, jede Menge Selbstvertrauen und einen eisernen Willen, ganz abgesehen von den anderen, selbstverständlichen Fähigkeiten wie der Musikalität.« Noch 1989 sollte er im größten Stadionrocker, mit dem er wegen seiner bereits schwer angeschlagenen Gesundheit nie ein Stadion rocken sollte, singen: »I want it all and I want it now«.

Selbst das Schriftbild des Bandnamens signalisiert Dominanz. Um alle zu überragen, muss man herausragen. Gruppen mit den Initialen ›B‹, ›R‹ und vor allem ›S‹ füllen die entsprechenden Fächer im Plattenladen. Unter ›Q‹ warteten in den 1970ern indes nur Queen auf ein neues Zuhause – auch, weil sich eine andere Band mit dortiger Niederlassungsberechtigung noch exotischer schrieb: ? and the Mysterians. Auch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, findet man in den entsprechenden Karteien meist Combos mit Appendixen des genialen Originals wie Queensrÿche und Queens of the Stone Age. Dazu erhält man für den Einsatz des Buchstabens ›Q‹ zehn Punkte bei Mercurys Lieblingsspiel Scrabble – gleichauf mit ›Y‹ und, im englischsprachigen Raum, ›Z‹ mehr als für jeden anderen Buchstaben. Außerdem besteht der Name nur aus vier in fünf Lettern gesetzten Lauten. So hat er auch auf dem noch so kleinsten Button am Revers Platz. Schnell lässt er sich in eine Schulbank ritzen, an eine Wand sprühen oder auf einem weit entfernten T-Shirt erkennen. Selbst die griffig benannten Rolling Stones setzen bei ihrer Vermarktung seit 1971 eher auf ihr reduziertes Logo mit der Ätschi-Zunge.

Und natürlich, natürlich ist Queen auch total schwul. Im Deutschen etwa mit dem Begriff ›Tunte‹ zu vergleichen, war der Name 1970 freilich noch deutlich gewagter als heute. Galt er damals als abwertende Bezeichnung für einen affektiert und effeminiert auftretenden homosexuellen Mann, hat er längst eine emanzipatorische Umdeutung erfahren. Angesichts dieser weiteren Konnotation trugen Mercurys Bandkollegen ihre Bedenken, entstammten sie doch zu zwei Dritteln den Ruinen der absolut zeitgemäß wie absolut harmlos benannten Spät-60er-Gruppe Smile. Gitarrist und Science-Fiction-Fan Brian May hatte »The Grand Dance« als Name für deren Nachfolger vorgeschlagen, inspiriert von C. S. Lewis’ Romantrilogie Perelandra (1938–1945). Das abstruse, auch noch zusammengeschriebene »Topfactsnewsandinfo«, sowie »The Rich Kids« waren die Kandidaten von Drummer Roger Taylor – 1977 sollte sich unter letzterem Namen eine kurzlebige Band um (S)Ex-Pistol Glen Matlock und Midge Ure formieren. Zwei Figuren, die uns in diesem Buch wiederbegegnen werden.

Doch Mercury, der zunächst den Namen und erst dann die zugehörige Band hatte, ließ sich nicht beirren: »Ich war mir der Assoziation zur Schwulenszene natürlich bewusst, aber das war nur eine Facette davon«, sagte er und an anderer Stelle: »Wir wollten schockieren und unverschämt sein. Wir wollten, dass die Leute nicht erst darüber nachdenken mussten, ob sie uns mochten oder nicht, sondern dass sie sich in dem Moment, wo sie uns sahen, eine Meinung bildeten.«3 Eine Band wie diese hätte mit keinem passenderen Namen vorstellig werden können. Er erzwingt ein sofortiges Urteil. Dies zu belegen, zu widerlegen und völlig anders auszulegen sind Nebenanliegen dieses Buchs, dessen Ansinnen es ist, der anhaltenden Attraktivität dieser Band auf den Grund zu gehen. Queen gehören nach wie vor zur Popkultur der Gegenwart. Doch was macht den Mythos der Bombast-Rocker aus? Wir suchen und finden Hintergründe in den Lebensläufen der Bandmitglieder, unternehmen einen Gang durch das Gesamtwerk der Gruppe und vollziehen dessen Einfluss nach. Dazu blicken wir in die Zukunft – wie werden Queen uns auch in Zukunft in Atem halten?

»Let me welcome you, ladies and gentlemen

I would like to say hello

Are you ready for some entertainment? Are you ready for a show?«

(»Let Me Entertain You«, 1978)

2 Staying Power: 50 Jahre Faszination

»Meine Songs sind wie ›Bic‹-Einwegrasierer. Sie machen Spaß, sie entsprechen dem modernen Konsum. Nach dem Benutzen kann man sie entsorgen wie ein benutztes Taschentuch. Man kann sie sich anhören, mögen, wegwerfen und sich dann dem nächsten widmen. Einweg-Pop.«1

Freddie Mercury

Während diese Zeilen gedruckt werden, feiert Queens Greatest Hits seine 1095. Woche in den UK-Charts. Mehr als sechs Millionen Fans machten es zum erfolgreichsten Album der britischen Geschichte. Noch 2021 stand es auf Platz 5 der meistverkauften Alben des Jahres im UK. Auf Rang 2 der langlebigsten Queen-Tonträger in den UK-Bestsellern kommt mit 317 Wochen ein Set aus Greatest Hits I, II und III – genannt The Platinum Collection. Kein Act hat mehr Wochen in den britischen Albumcharts verbracht, nicht einmal die Beatles. Sogar der Ende 2018 veröffentlichte Soundtrack zum Biopic Bohemian Rhapsody (R: Bryan Singer) mit mehrheitlich alternativen Fassungen der bekanntesten Hits, aber auch Mays gewitzter Version der 20th Century Fox-Fanfare, brachte es auf mehr als ein Jahr in den britischen Top 100, in Deutschland kam er auf 50 Wochen. Der Film selbst füllte im Herbst 2018 die Kinos, wie es sonst nur hammerschwingende Rächer, Ritter des Jedi-Ordens und genmanipulierte Urzeitechsen vermögen – dazu weder von einem Jubiläum noch sonstigem Anlass flankiert. Seit 2012 treten Queen mit ihrem neuem Sänger Adam Lambert in den größten Spielstätten der Welt auf. Zu Lebzeiten Freddie Mercurys waren sie eine der kommerziell erfolgreichsten Bands des Planeten. Mehr als 30 Jahre nach seinem Tod haben sie sogar diesen Status überholt – längst lässt sich ihr Einfluss nicht mehr in Zahlen bemessen. Ein Ende dieser Entwicklungsautobahn ist nicht auszumachen. Dafür sorgen starke Pfeiler und Brücken, die sie festigen und rasantes Tempo garantieren. Doch wie konnten Queen all diese Gipfel stürmen? Lassen Sie uns die Wege über die Hochplateaus erkunden.

Über 1000 Wochen in UK-Charts: Queens Greatest Hits

Der erste führt uns nicht nur ins Jahr 1984, sondern auch ins Untergeschoss des riesigen Arabella-Hochhauses in Bogenhausen, einem der feinsten Stadtteile der feinen Stadt München. Hier, in den Musicland Studios von Giorgio Moroder, nehmen Queen seit 1979 auf.

Mercury fand einen solchen Gefallen an seiner Anonymität in der Isarmetropole und deren Schwulenszene, dass er eher mehr als weniger bis 1986 gleich dortblieb. So wirkt er entsprechend ›griabig‹, wie man in Bayern sagt, wenn man ›behaglich‹ meint, während er sich Rudi Dolezal, einer Hälfte der Wiener Filmproduktionsgesellschaft DoRo, im Aufenthaltsbereich des Studios zu einem seiner aufschlussreichsten Interviews gegenübersetzt. Der damals 37-jährige Mercury kauert vor einer Buchenfurnierwand in einem weißen Unterhemd, wie er es im Jahr darauf bei Queens ikonischem Live Aid-Auftritt tragen wird, trinkt aus einem bayerischen Bierkrug und steckt sich eine Zigarette an – eine Gewohnheit, die er sich erst mit Anfang 30 aus rein optischen Gründen zugelegt hatte. Mit stechenden Augen schießt er los: »Komm schon, frag mich nach meinem Soloalbum!«2 Dolezal: »Was ist mit deinem Soloalbum?« Mercury: »Oh, es ist großartig!« In seiner Solo-LPMr. Bad Guy manifestiert sich die ganze Furchtlosigkeit dieses Mannes. Seine Band steht damals an einem kritischen Punkt. Ihr jüngst in diesen Räumlichkeiten beendetes Album The Works hieß nicht umsonst so: »it has to work«. Der mit dem Funkflop Hot Space zwei Jahre zuvor eingeläutete Abwärtstrend muss aufgehalten werden. Mit einem Mix aus fanversöhnendem Seventies-Hardrock und den Massen schmeichelndem Eighties-Pop tun Queen alles, um den Vorgänger vergessen zu machen. Zum ersten Mal gehen sie mit einem Album auf Nummer sicher. Doch Mercury schert aus. Den führt sein seit Jahren angekündigter bzw. angedrohter Solopfad schnurstracks zurück in die Disco. Ein aussichtsloser Weg, auf dem er aber nicht nur dahinschreitet, sondern auf ihm frivol tänzelt, wilde Pirouetten dreht und die Luft boxt, als gälte es alle Zweifler auszuschalten. »Glücklich zu sein, Spaß zu haben ist das Wichtigste in meinem Leben«, sagt er Dolezal. Ganz nebenbei entsteht hier eine lebenslange Partnerschaft. Nach dem Gespräch bietet Dolezal Bandmanager Beach seine Dienste an, im Jahr darauf wird er Queens »One Vision«-Video drehen und mit dem Clip zu Mercurys »Living on My Own« zu dessen »Leibfilmer« werden. Insgesamt wird er bei 32 mit Queen assoziierten Videos Regie führen.

Zwar war Mercury ein Kind der Vorsicht: Trotz aller Exzesse mied der sehr bedacht und strukturiert Lebende stets potentiell gefährliche Situationen. Spinnen, die sich ins Badezimmer verirrten, hatte etwa sein Langzeitpartner Jim Hutton zu entfernen – und dabei keinesfalls zu verletzen. Doch wenn Mercury die Kontrolle hatte, war er zu allem fähig. »Ich werde kein Star sein, sondern eine Legende. Ich will der Rudolf Nurejew des Rock ’n’ Roll werden«, lautete seine Direktive.3 Scheinbar widersprüchliche Aussagen wie: »Wird meine Musik die Zeit überdauern? Das ist mir doch scheißegal! Ich werde nicht mehr hier sein, um mir darüber den Kopf zu zerbrechen. In zwanzig Jahren […] da bin ich längst tot, meine Lieben. Was glaubt ihr denn?«4 sind, wie der ebenso Draufgängertum suggerierende Kippenkonsum, stilistisches Ablenkungsmanöver. In Wahrheit setzte Mercury das Podest für seine posthume Statue fein säuberlich selbst. Für ein unendliches Leben in der Welt des Pop akzeptierte und instrumentalisierte er sogar seinen eigenen Tod. Mit dem letzten Queen-Album Innuendo verabschiedete er sich ganz bewusst von der Welt, seinen Fans – und seinen Katzen. Noch auf seinem Totenbett überredete er May, dessen kommende Solosingle »Driven By You« nicht aus Pietätsgründen zu verschieben – schließlich gäbe es keine bessere PR als seinen Tod.5 Am 23. November 1991 erfuhr die Welt via Queens Management von Mercurys AIDS-Erkrankung, am Tag darauf starb er – und schuf sogar mit diesem letzten Akt eine Blaupause. David Bowie, mit dem Queen zehn Jahre zuvor ihren zweiten Nummer-1-Hit »Under Pressure« gelandet hatten, nahm sehr genaue Notiz von Mercurys orchestriertem Abgang. Der Großmeister im Aufgreifen und Popularisieren fremder Ideen setzte 25 Jahre später einen ähnlichen dicken Schlussstrich unter sein Leben, als er am 10. Januar 2016 starb. Zwei Tage davor hatte er an seinem 69. Geburtstag das Album Blackstar veröffentlicht – ein Werk voller Anspielungen auf seinen bis dato von der Öffentlichkeit zurückgehaltenen Leberkrebs und seinen bevorstehenden Tod. Wo Mercury in den letzten Sekunden des Videos zu »These Are the Days of Our Lives« ein letztes Mal den Fans ins Auge blickt und »I still love you« zuflüstert – bevor er mit einem Fingerschnippen May und Taylor die Bühne überlässt –, zieht sich Bowie im »Lazarus«-Video in einen sarg-ähnlichen Holzschrank zurück. Mercurys früher Tod verhinderte, dass seine größte Furcht wahr wurde: irgendwann »ins zweite Glied zurückzufallen«.6 Dazu starb der Ordnungsliebende nach seinem 45. Geburtstag, pünktlich im 20. Jubiläumsjahr seiner Band, kurz nach der Veröffentlichung ihrer Compilation Greatest Hits II. Alles war gesagt, alles abgerundet. Ein Kreis hatte sich geschlossen. Ein Kreis, hellstrahlend wie ein Scheinwerferlicht.

In diesem genoss Mercury all die Freiheiten, die seinem schüchternen Schöpfer Farrokh Bulsara, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, fehlten. Authentizität war zwischen den Ären der Hippiekultur und des Grunge ohnehin nicht maßgeblich. Entsprechend nennt er sich Dolezal gegenüber einen »musikalischen Prostituierten« – ein Scherz, mit dem er aber den Schutzpanzer um den verletzbaren Bulsara festigt. Schließlich nimmt diese Selbstdefinition jedwedem Sell-out-Shitstorm den Wind aus den Segeln. Unter dieser Prämisse konnten Queen ungeniert unseren Alltag unterwandern. So gibt es sie mittlerweile als im Mangastil gehaltene Funko-Pop!-Figuren – Mercury dabei sogar in fünffacher Ausführung; dazu auch den Band-metzelnden Roboter vom News of the World-Cover. Bandai brachte zwei Actionfiguren von Mercury auf den Markt, im Magic-Tour- sowie im Live Aid-Outfit – etwas makaber jeweils mit drei austauschbaren Köpfen. Revell bietet ein 3D-Puzzle eines Queen-Tourbusses an. Unter dem Balla-Balla-Werbespruch »We Will Sock You« erschien im März 2020 eine Queen-Edition der Buntstrumpfmarke Happy Socks. Auch eine Queen-Version von Monopoly ist erhältlich – passend, da die Band bereits 1990 ihren Geburtstag mit einer exquisiten Torte in Form des Brettspiels feierte. May verfasste dazu ein Begleitschreiben. Als Spielfigur dient unter anderem der Staubsauger aus dem Video von »I Want to Break Free«. 2007 veröffentlichten die Eiscremehersteller »Ben & Jerrys« die Geschmacksrichtung Bohemian Raspberry. Queen sind, wie gewünscht, zu Gebrauchsgegenständen geworden. Seit Jahren wird zudem in Erste-Hilfe-Kursen sowie in der Ausbildung von medizinischem Fachpersonal die Basslinie von »Another One Bites the Dust« als Hilfsmittel für die Herzdruckmassage verwendet. Mit ihren etwa 110 Schlägen pro Minute dient sie als geeignete Richtlinie für den Rhythmus unseres Herzschlags.

Vor allem haben sich Queen aber mit ihrer Musik in unseren Leben breitgemacht. Songs wie »We Will Rock You« und »We Are the Champions« wurden umgehend zu Volksliedern; wie sich eine Welt ohne »Zum Geburtstag viel Glück« kaum denken lässt, ist es unvorstellbar, dass es diese Songs einmal nicht gegeben haben soll – und das sogar über Jahrtausende! Die Menschheit hat sie sich so sehr zu eigen gemacht, dass sie als stehende Ausdrücke wahrgenommen werden und so etwa Mitklatsch-Monchichi Tony Marshall als Grundlage für seinen seit 1987 von den Bolzplätzen ebenfalls nicht mehr wegzudenkenden Schlager »Wir sind die Champions« dienten. Sie wissen schon, der mit dem »Olééé, olé, olé, olé«. Ein Schlüssel für diese Dauerpräsenz liegt in der Slogan-artigen Unmissverständlichkeit der Queen-Lyrics: Sei es als Eigenprägung wie »A Kind of Magic«, »Don’t Stop Me Now« und »You’re My Best Friend« oder als Übernahme einer Phrase wie »The Show Must Go On« – allein durch die dankbare Zitierfähigkeit dieser auf Eindeutigkeit bedachten Titel verbleiben Queen in unserem kollektiven Gedächtnis. Gut illustriert dies ein Internet-Meme, in dem Mercury auf den Kandidatenstuhl der Ratesendung Wer wird Millionär? gesetzt wird, wo er den Satzbeginn »I want« korrekt vervollständigen muss. Die Optionen sind: »to break free«, »to ride my bicycle«, »it all« und »to make a supersonic man out of you«. Vielleicht mit Ausnahme der letzten Möglichkeit lassen sich diese Sätze problemlos mehrfach am Tag aufgreifen. Und bei jeder Erwähnung geht das Kopfradio an. Möglicherweise ein Erlösmodell in einem Zeitalter, in dem wir längst mit Mikrochips im Gehirn durchs Leben gehen. Neben den Beatles dürften hier vor allem Queen abkassieren. Das hat einen einfachen Grund: »In unseren Liedern ging es immer um echte Menschen, echte Emotionen«, sagte May. »Statt um Rockstar-Kram ging es bei uns um Liebe, Schmerz, Enttäuschung. Und das sind Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann.«7

Was die Bandmitglieder vom Durchschnittsbürgertum etwas abhebt, ist ihr Bildungs-Background. Queen sind Astrophysiker, Designer, Biologe und Elektrotechniker. May trägt sogar einen Doktortitel. Allen hätten also reizvolle Alternativkarrieren offengestanden, Mercury sogar noch am wenigsten aussichtsreiche. Doch sie entschieden sich für die Musik – trotz der Tatsache, dass keiner dieser vier Virtuosen eine klassische Musikausbildung genossen hatte. Abgesehen vom schulischen Musikunterricht, etwas Chor und Klavierstunden, sind sie alle Autodidakten. Ihre Liebe zur Sache, vereint mit Fleiß und ausgeprägtem Konkurrenzdenken, ließ sie zu Ausnahmemusikern werden. Wie ihr Chef-Roadie Peter Hince in seinen Memoiren Queen intim festhält, waren Queen »trotz der Uniabschlüsse und ihrer Arroganz […] eine Band des Volkes«.8 Auch Mercury sagte:

»Meine Musik kann man nicht in eine bestimmte Kategorie einordnen. Sie ist nicht nur für die Japaner oder die Deutschen gemacht. Sie ist für jedermann. Musik ist eine internationale Sprache, und was mich betrifft, so möchte ich, dass alle kommen und mir zuhören.«9

Music for the Masses. Daher auch dezidiert unpolitisch. Vor diesem Hintergrund hatte Mercury auch kein Problem damit, zu »Rock You«10 mit einer riesigen Union-Jack-Flagge auf die Bühne zu stolzieren, um diese dann in dramatischer Geste umzudrehen und die jeweilige Fahne des Gastgeberlandes auf der Rückseite offenzulegen, in Budapest 1986 somit auch die eines kommunistischen Regimes. 1984 sagte er:

»Die Leute sind sich der Hochs und Tiefs der heutigen Welt bewusst, da muss man doch nicht drüber singen […] im Grund sind meine Songs Fantasie, zum Spaßhaben oder Tanzen da […] das hat nichts mit der momentanen Weltlage zu tun.«11

Queen vermittelten uns: Wir sind für dich da. Wir sind deine Band. »Freddie akzeptierte – bis zu einem gewissen Grad –, dass er Gemeingut war«, sagte Mercurys persönlicher Manager Peter Freestone. »Er wusste, dass er ohne die Fans nichts hätte«.12

Sozusagen als Fan-Service wurden auch die Songtexte sukzessive simpler. Beschrieb Mercury die Szenerie in »The Fairy Feller’s Master-Stroke« 1974 noch mit dem Fremdwörterlexikon, »Oberon and Titania watched by a harridan / Mab is the queen and there’s a good apothecary-man«, fragte er sich acht Jahre später: »I wonder when we’re gonna make it / I wonder when we’re gonna shake it«. Nymphen und Satyrn eignen sich dann doch weniger gut als Tanzpartner. Wurden Queen anfangs noch in eine Schublade mit den vergeistigten Progressive-Rockern von Yes und Genesis gesteckt, war es ihnen stets wichtig, nie die Bodenhaftung zu verlieren. 1981 sagte May dem Melody Maker:

»Meiner Meinung nach geht Rock gerade in exakt die gleiche Richtung, wie Jazz es getan hat – Jazz begann als Körpermusik, wurde dann intellektuell. Ich halte das für eine große Gefahr für Rock. Das muss in erster Linie Körpermusik bleiben, und ich bin mir sehr bewusst, dass Queen nicht zu intellektuell werden dürfen.«13

Die Essenz der meisten Queen-Songs lässt sich mit zwei Jahren Schulenglisch ausreichend erfassen. Ein Stück wie »Love of My Life« ist, seines musikalischen Gewands entledigt, Unterstufenpoesie. Doch nur so konnte es auch die nichtenglischsprachige Welt ergreifen, wie Queen bei der ersten Stadiontour einer Rockband 1981 in Südamerika verblüfft feststellen durften, wo Hunderttausende das Lied fehlerfrei mitsangen. »I Want to Break Free«, ein weiterer textlich banaler und daher zigfach interpretierbarer Song, avancierte dort zur Hymne politischen Aufbegehrens. Mercury gab zu, dass im Vergleich zu seinen Texten seine »Melodien viel stärker« seien: »Ich wünschte, ich wäre Elton John und hätte Bernie Taupin, der all meine Lyrics schreibt.«14

An dieser Stelle sei ein kurzer anekdotischer Exkurs erlaubt, der die spezielle Freundschaft von Mercury und Elton John illustrieren soll, da Letzterer auf diesen Seiten noch häufig schillern wird: Bei einer Party-Rauferei in der Münchner Bar New York hatte sich Mercury 1984 das rechte Knie verletzt und hatte danach das komplette Bein eingegipst. Elton Johns Konzert am 22. Mai in der Münchner Olympiahalle sah er sich daher sitzend an der Bühnenseite an. Mit den Worten: »Dieses Stück ist für Melina, die arme Kuh«, kündigte John den folgenden Song an: »I’m Still Standing«. Mercury wandte sich Freestone zu und zischte: »Ich werde sie dafür umbringen.«15

Nach guter Sitte versah Mercury seinen Freundeskreis mit weiblichen Spitznamen. Elton John war Sharon, sein persönlicher Assistent Paul Prenter wurde zu Trixie, Freestone nannte er Phoebe, seine Lebensfreundin Mary Austin wurde, dem Titelhelden der TV-Serie Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann Steve Austin zu Ehren, zu Steve. Mercurys Boyfriend von 1978 bis 1979 und späterer Koch Joe Fanelli wurde aufgrund der Namensähnlichkeit der Nachnamen zu Liza (Minnelli). May geriet zu Maggie in Anspielung an den Rod-Stewart-Heuler, Stewart selbst wurde zu Phyllis in Anlehnung an die homofeindliche US-Publizistin Phyllis Stewart, Taylor naheliegend zu Liz. Mercury selbst ließ sich Melina nennen, nach der griechischen Schauspielerin Melina Mercouri. Nur Bassist John Deacon blieb John Deacon. Der galt der Clique als zu maskulin für solcherlei Spiele. Peter Hince musste sich aufgrund seiner rattenhaft flinken Bewegungen mit Ratty als Anrede begnügen.

2011 fand die Londoner Goldsmiths University in einer groß angelegten Studie heraus, was Schlüsselfaktoren für einen einprägsamen Song sind;16 von klarem Vorteil seien: lange und detaillierte musikalische Phrasen, multiple Änderungen der Tonhöhe im Hook sowie ein männlicher Gesang in hoher Tonlage mit spürbarem Engagement. All dies vereine der größte Ohrwurm der Geschichte: »Champions«. In einer anderen Studie mit 2000 Befragten kommt der kognitive Neurowissenschaftler an der Universität Groningen, Jacob Jolij, zu dem Schluss, dass »Don’t Stop Me Now« der effektivste Wohlfühl-Song der Geschichte sei, vor ABBAs »Dancing Queen« und »Good Vibrations« der Beach Boys. Die grenzenlose Beliebtheit dieser Songs lässt sich damit sogar empirisch belegen. Eine Band als Ohrwurmzucht. May nutzte selbst seine Gitarrensoli nicht, wie es das von seinen Zunftkollegen geprägte Klischee der öffentlichen Masturbation vorsieht, sondern um auch hier hochmelodiöse Elemente zu kreieren, zu denen vor allem in Stadien des Vereinigten Königreichs eingestimmt wird, als wären sie Refrains. In Stücken wie »Seven Seas of Rhye« verschmilzt er seine Gitarre gar mit den Singstimmen. Pro Song werfen Queen gleich mehrere Haken aus. Dabei gehen ihnen alle Altersgruppen ins Netz.

Der Königin neue Kleider: Coverversionen, Videogames und ein Musical

Queen sind auch deshalb so langlebig, weil man ihnen oftmals schon in jungen Jahren verfällt und sich danach zum kaufkräftigen Fan entwickelt. Unterstützt wird dies von den humorvollen Zwischennummern sowie den visuellen Reizen der Band – so wie Kinder meist auch über die Yellow Submarine-Zeichentrickfiguren zu den Beatles finden. Doch Queen leisten noch mehr zur Jugendbindung, direkt wie indirekt. 1995 sang die ravende Rasselbande Scooter in sublimer Anspielung an »Friends Will Be Friends« »Friends, we’ll be friends«. 1996 kuratierte der Kölner Fernsehsender Viva die Compilation Queen Dance Traxx I (die mit dem Titel in Aussicht gestellten Folgeausgaben wurden uns erspart), auf der Eurodance-Größen Queen erstaunlicherweise sogar in Original-Samples mit ihrer Bassdrum im 4/4-Takt wie ein Schnitzel weichklopften. So wagten sich Magic Affair (»Omen III«) an »Rhapsody«, DJ Ga Ga an Radio BoBo – nein: andersherum – und ausgerechnet die für Schmuddelclips bekannten E-Rotic an das anmutige »Who Wants to Live Forever« aus dem Film Highlander (1986, R: Russell Mulcahy). Den Song coverte im selben Jahr eine weitere deutsche Technotruppe, allerdings ziemlich originalgetreu und daher auch mit Orchester: Dune verkauften von ihrer Version mehr als eine halbe Million Stück, Sängerin Verena von Strenge schritt im Video dazu passend die schottischen Highlands ab. Ebenfalls 1996 lieferte die dauercovernde Boyband Worlds Apart ein Remake von »I Was Born to Love You«. Heute kuriose Randnotizen im mercurianischen Universum, sicherten sie damals dennoch Queens Bleiberecht in den Kinderzimmern. Dafür sorgten auch Queen selbst: 2000 brachten May und Taylor zusammen mit den Teenie-Idolen 5ive »Rock You« erstmals auf Platz 1 im UK. Familienversorger Robbie Williams sollte das Stück dann drei Jahre später bei seinen gigantischen Shows in Knebworth aufführen. 2002 taten sich Queen mit dem deutschen Technoproduzententeam Vanguard für einen Remix von »Flash« zusammen – ein Top-20-Erfolg hierzulande und im UK. Vier Jahre später landeten sie unter dem Namen Queen vs. The Miami Project mit einer Dance-Version von »Dust«, unter der Ägide des französischen, aber eben in Miami residierenden DJs Cedric Gervais, zumindest einen Hit im Mittelfeld der europäischen Charts. An dieser Stelle sei auch an das »Jedward Paradox« von 2009 erinnert, als die irischen Zwillinge John und Edward Grimes die britische Castingshow The X Factor aufmischten. Ihnen, genauso wie der Jury, standen die Haare zu Berge. Obwohl sie kaum singen konnten und gemeinhin als nervig wahrgenommen wurden, avancierten sie zu Lieblingen bei Presse und Publikum. Im Jahr darauf standen sie als Jedward mit einem absurd naheliegenden Medley aus »Under Pressure« und dessen Recycling »Ice Ice Baby« von Vanilla Ice, für das sie sogar diese Eintagsfliege wiederbelebten, hoch in den Charts. Im Mai 2021 manövrierten sich Queen auch in die Nähe der K-Pop-Sensation BTS, als jene einen Teaser zu ihrem Welthit »Butter« veröffentlichten. Das den 20-sekündigen Clip unterlegende Arrangement aus Bass und Drums erinnerte Queen an einen ihrer Hits, was sie zu folgendem Tweet hinreißen ließ: »Are you ready hey are you ready for this … Another One Bites the Dust x #BTS_Butter«. BTS bestritten daraufhin in gewohnter Höflichkeit, dass »Butter« mit einem Queen-Sample arbeite oder gar eine Zusammenarbeit mit der Band sei. Dennoch: Queen waren kurzzeitig trending in der BTS-Army. Und dort muss man hin, wenn man die junge Generation erreichen will: hinter ihre Handy-Displays.

Zuletzt veröffentlichten Queen zu diesem Zweck Ende Februar 2021 ihr mobiles Videospiel Queen: Rock Tour. Darin können Fans ihren Bandliebling als Avatar auswählen und 20 Hits an zehn historischen Locations wie dem Londoner Rainbow Theatre, der Münchner Olympiahalle oder dem brasilianischen Rock in Rio-Festival nachspielen. Seit 2020 kann man im Karaoke-Spiel Let’s Sing: Queen für Nintendo Switch zudem genüsslich gegen Mercury verlieren. Ihre erste App hatten Queen aber bereits 2015 auf den Markt gebracht. Auf Play the Game kann man sich satten 900 Quizfragen stellen. Doch die Videospielgeschichte Queens reicht noch deutlich weiter zurück: 2009 hatten sie z. B. mit SingStar Queen ihr eigenes Karaoke-Spiel für die PlayStation 2 und 3. Lange bevor sie diese Trends aufgriffen, waren sie selbst Pioniere in diesem Segment. 1994 hatte May Solosongs zum Soundtrack des Games Rise of the Robots sowie 1996 zu dessen Nachfolger beigesteuert. 1997 war Queens erstes eigenes Game erschienen: The eYe spielt im Jahr 2140. Der titelgebende, alles sehende und alles beherrschende Supercomputer hat jede Form kreativen Ausdrucks unterbunden. Als der Geheimagent Dubroc eine Datenbank mit alter Rockmusik findet, wird er dafür zum Tode verurteilt und muss sich in der Realityshow The Arena gegen allerhand Krieger behaupten. Das Spiel lief bestenfalls mäßig. Laut Kritikerkonsens bestehe sein einziger Anreiz darin, die Musik von Queen zu hören. Diese war allerdings zum Großteil in Taylors Heimstudio remixt worden und musste fast ohne Gesang auskommen. Ein deutlich erfolgreicheres Nachspiel sollte The eYe mit dem Queen-Musical haben, das zentrale Ideen des Plots übernahm und (trotzdem) entscheidend zum Überleben der Band beitrug.

We Will Rock You existiert mittlerweile über einen ebensolch langen Zeitraum wie die klassische Besetzung der Band. Mehr als 15 Millionen Fans besuchten die in 16 Länder exportierten Vorstellungen. 4600-mal wurde die Show allein im Dominion Theatre des Londoner West End aufgeführt, wo auch die Premiere stattfand. Nach dieser wurde die von Bestsellerautor Ben Elton geschriebene Fantasy-Produktion im Mai 2002 allerdings von der Kritik dem Erdboden gleichgemacht. Der Daily Mirror ließ sich sogar zu der Empfehlung hinreißen, man müsse Elton dafür »erschießen«.1 Tatsächlich lässt sich kaum Gutes über das Stück sagen. Die frustrierende und von Land zu Land wie die Tracklist von Greatest Hits variierende Handlung, die sich an mehr als 20 Queen-Songs entlanghangelt, spielt diesmal nur 50 Jahre in der Zukunft. Die Welt wurde mittlerweile in »Planet eBay« (im Englischen: »Planet Mall«, später: »iPlanet«) umbenannt und schon ob dieser Einfallslosigkeit fällt es schwer zu glauben, dass May und Taylor ersten Musical-Versuchen 1997 Einhalt geboten hatten, da sie mit dem Script nicht einverstanden waren – diesem Stuss aber ihren Segen gaben. Daher nur die Eckdaten der hiesigen Variante: Ein Konzern namens Global Soft bestimmt die Kultur. Deutschland sucht den Superstar hat im Jahr 2040 den Untergang der Rockmusik eingeläutet, doch eine Bohemians genannte Rebellengruppe widersetzt sich dem weltweiten Monopol. Das Haupt-Ensemble besteht aus Figuren wie »Galileo«, »Killer Queen« und »Britney«. Der Link von Namenspatin Spears wurde dabei erst ab 2004 gesetzt, als sie zusammen mit Beyoncé und Pink für eine Pepsi-Reklame vor den Augen des Imperators Enrique Iglesias – und May und Taylor als Zuschauern – als Gladiatorinnen verkleidet »Rock You« sangen, sozusagen die Pepsi-»can all over the place« kickten. Ähnlich bezugslos werden die einzelnen Bohemians nach aktuellen Prominenten in den jeweiligen Austragungsorten geformt, so hielten in Deutschland beispielsweise auch Dieter Bohlen, Daniel Küblböck und sogar Bob der Baumeister Einzug in den Plot.

Das ist in puncto Unfug wohl nur noch von der vogelwilden Revue Falco Meets Mercury zu überbieten, die rätselhaft motiviert seit 2014 Mercury und Falco zusammenbringt, obwohl die einander nie begegnet waren und sie außer Dolezal als gemeinsamer Video-Regisseur nichts verband. Falco-Double Axel Herrig stellt darin den Ex-Hauptdarsteller des Rock You-Musicals Sascha Lien in dessen Rolle als Mercury wie folgt vor: »Egal, wie viel Curry Sie essen, Freddie isst mehr Curry«.2 Nach negativen Publikumsreaktionen auf die dann einsetzende, wirre Handlung wurde auf sie in späteren Ausgaben gänzlich verzichtet. Stattdessen spielen die beiden Charaktere abwechselnd Songs ihrer Vorbilder. Die Abfolge der Stücke folgt keiner erkennbaren Logik. Nur ein-, zweimal fantasiert man sich eine herbei, wenn etwa »Innuendo« und »Out of the Dark« gebündelt präsentiert werden, da beide Songs angeblich nach dem jeweiligen Tod ihres Sängers erschienen seien, was nicht stimmt. Selbst all das sorgt für volle Häuser größeren Kalibers in den größten Städten im deutschsprachigen Raum. Doch dies nur als kurzes Intermezzo, um das Ausmaß der Anziehungskraft Queens, der sich offenbar auch tote österreichische Popstars nicht entziehen können, zu skizzieren. Zurück zum geringfügig weniger konfusen Musical.

Denn hinter all dem Krampf lässt sich doch ein Plan erkennen. Im Vorfeld des Musicals prophezeite Beach: »Queen werden eine aktuelle Band sein. Sie werden keine Oldies-Truppe.«3 Tatsächlich war Queens neuestes »Produkt«, wie sie ihre Veröffentlichungen gerne nannten, höchst erfolgreich. Die Zuschauer:innen wurden zu Bohemians, trotzten der harschen Kritik, und ermöglichten dem Musical allein in London eine Laufzeit von zwölf Jahren. »Man kann es nicht jedem recht machen«, sagte May. »Ich erinnere mich daran, als Queen II rauskam und viele Leute sagten: ›Das ist nicht mehr Queen! Sie haben ihre Fans verraten!‹« Taylor stimmte ihm zu: »Jeder möchte, dass immer alles wie in einem Einweckglas konserviert wird, aber so funktioniert die Welt nun mal nicht.«4

Bei ganzen 66 Aufführungen kam May als Spezialgast dazu, meistens für die Gitarrenparts von »Rhapsody«, bei 16 unterstützte ihn Taylor dabei, der selbst nur einmal allein auf der Bühne stand – May war anwesend, konnte aber aufgrund einer Handverletzung nicht spielen. Das ist insofern erstaunlich, als Taylor im Gegensatz zu May kein Freund des Mediums Musical ist. 2013 bezeichnete er im britischen Telegraph die Handlung als »etwas haarsträubend«5; später bescheinigte er dem Musical hilfreiche Effekte für die Karriere Queens, unterstrich aber auch, dass es »nicht [s]ein Ding«6 sei. Im 2019 veröffentlichten Dokumentarfilm The Show Must Go On (R: Christopher Bird, Simon Lupton) zog er abschließend Fazit: »Ich hasse es total.«7 Doch er versicherte auch, dass Mercury das Musical »klasse gefunden hätte«. An anderer Stelle sagte er, wer glaube, »dass Freddie sich bei dem Musical im Grab umdrehen würde, versteht ihn einfach nicht«.8 Das einzige Problem hätte nur darin bestehen können, dass Mercury die Statue über dem Eingang des Dominion Theatres »zu klein gewesen wäre«. Nach dem Ende des Musicals holte Taylor diese zu sich. Seither erfreut der ehemalige Touristenmagnet neben dem Gong aus »Rhapsody« Taylors Gartengäste. Nach neunjähriger Pause und dem Flehen der Fans kehrt die Show im Sommer 2023 für eine zwölfwöchige Verlängerung nach London zurück. Bei aller Kritik war die Band dank des Musicals also wieder in aller Munde, der Appetit geweckt und so konnte die Gruppe zum Dessert mit dem langen Nachgang im großen (Menschen-)Fressen von Shaun of the Dead werden.

May mit dem Cast des We Will Rock You-Musicals, 4. September 2010

Die Liebe zur Vergangenheit: Queen im Soundtrack

2004, als der Zombiefilm auf dem Zenit seines cineastischen Comebacks stand, kam mit Edgar Wrights Genre-Parodie auch Queens 1979er-Hit »Don’t Stop« von den Toten zurück. In einer Schlüsselszene des Films werden Opfer der Untoten-Apokalypse in einem Pub heimgesucht, als die Jukebox den Song anwirft. Es folgen ein urkomischer Kampf und der Aufstieg eines lange Zeit wenig beachteten Songs zur Partyhymne, der zehn Jahre später in der Rangliste der britischen Fernsehsendung The Nation’s Favorite Queen Songs nur noch hinter den unerreichbaren »Rhapsody« und »Rock You« kam. Auch bei Spotify steht er an dritter Stelle der meistgestreamten Stücke der Band, hier hinter »Rhapsody« und »Dust«. Alle drei haben dazu, wie auch »Under Pressure«, die Milliardengrenze durchbrochen. 2005 wurde »Don’t Stop« vom Publikum der britischen TV-Show Top Gear zum »Greatest Driving Song of All Time« gewählt. 2006 erreichte das Stück als werkgetreue Coverversion der Teenie-Rocker McFly die Nr. 1 im UK. 2013 schmetterte dann der lederbekleidete Darren Criss den Song in der Musical-Serie Glee. Die ungezügelte Feier von Mercurys hedonistischem, männerverschlingendem Lifestyle Ende der 1970er Jahre war ursprünglich nur ein kleinerer Hit und wurde lediglich im Jahr ihres Erscheinens auf der kurzen Crazy Tour durchs UK live gespielt – somit auch kein einziges Mal in den USA. Auch im Programm des Freddie Mercury Tribute findet man den Song 1992 nicht. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Queen auch abseits der unmittelbaren Einflusssphäre wachsen und gedeihen. Wobei sie in gewisser Hinsicht auch hier ihre Finger im Spiel hatten, vor allem May seine versierten: Wenn er den ursprünglichen Erfolg des Stücks auch nicht verhindert hat, so war ihm auch nicht daran gelegen, ihn zu ermöglichen. Zwei Probleme hatte er mit dem Song: Zum einen ahnte er voraus, dass Mercury mit seinen besungenen Exzessen auf den Abgrund zusteuerte – tatsächlich gilt es nach Recherchen von Matt Richards und Mark Langthorne für ihre Biographie Somebody to Love als wahrscheinlich, dass Mercury sich bereits 1981 in einem New Yorker Schwulenclub mit dem HI-Virus infiziert hat.1 Zum anderen, weil May auf dem klaviergetriebenen Rocker bis auf ein Solo kaum zu hören ist. So ließ er sich sein Stück vom Wiedergeburtstagskuchen auch nicht nehmen und motzte für den Abspann des Biopics das Stück als »Don’t Stop Me Now … Revisited« mit Gitarren auf.

Ein weiterer Grund für das Carry on, Carry on dieses Songs im Besonderen und Queen generell ist dabei kein bandspezifischer. Es ist schlicht die von Simon Reynolds so treffend beschriebene retromanische Zeit, in der wir leben. Das 21. Jahrhundert kann popkulturell einfach nicht von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen. Quentin Tarantino hatte mit seiner Zitatschleuder Pulp Fiction Nostalgie salonfähig gemacht. Jedes noch so nischige Franchise erlebt ein Revival, jeder halbwegs erfolgreiche Spielfilm kehrt als soft oder hard Reboot, als Se-, Pre- oder Requel, auf die Leinwände und Streamingportale zurück. Die Explosion der Produktionsbudgets erstickt jegliche Risikobereitschaft. Die Rolling Stones feiern ihr 60. Bühnenjubiläum, die Beach Boys haben’s schon hinter sich. Bob Dylan, Kiss, Cher und Elton John befinden sich auf niemals endenden Abschiedstouren.

Am deutlichsten zeigt sich dieses Phänomen ab Ende der Nuller-Dekade alle Jahre wieder, wenn Festtagsbraten wie Slades »Merry Xmas Everybody«, Mariah Careys »All I Want for Christmas Is You« und natürlich »Last Christmas« von Wham! die Charts verstopfen. Anfang 2021 führte das in Deutschland sogar zur ersten Top-Ten-Platzierung des 1984 gefloppten »Thank God It’s Christmas« von Queen. Das hat viele, vor allem kommerzielle Gründe, aber gewiss auch psychologische. Die mannigfachen Bedrohungen seit Beginn des neuen Millenniums erwecken eine falsche, aber funktionierende Sehnsucht nach einer angeblich guten alten Zeit. In dieser erscheinen etwa die von Kaltem Krieg, AIDS und der Erwartung nuklearer Komplettzerstörung geprägten 1980er, so wie sie uns Reagan, Kohl und Thatcher andrehen wollten. Die Kinder von damals träumen sich heute auf den Rücksitz ihrer die Verantwortung tragenden Eltern zurück, wo Dudelpop aus den Lautsprechern eine vermeintlich sicherere Welt beschallt. Ein Symbol für diese Entwicklung sind, neben den willkürlichen 80er-Settings von Filmen wie Wonder Woman 1984 (2020, R: Patty Jenkins) oder Bumblebee (2018, R: Travis Knight), etwa die Awesome Mixtapes, die der blockbustenden Film- und TV-Serienreihe Guardians of the Galaxy als Soundtrack dienen. Mit den sogar als Kassetten veröffentlichten Compilations schwappten Legacy-Acts wie ELO, Bowie, The Sweet und natürlich Queen in die Jugendzimmer. Eine Welle, die Queen also bereits seit 2004 reiten, zunehmend genehmigen sie Songs für Filmeinsätze – am liebsten in den zuschauerstärksten. Queen sind schließlich ganz großes Kino!

Nach »Fat Bottomed Girls« in Super Size Me (2004, R: Morgan Spurlock) ist »Dust« trotz eines weitgehend von AC/DC bestrittenen Soundtracks in Iron Man 2 (2008, R: Jon Favreau) zu hören. In den letzten Szenen von Suicide Squad (2016, R: James Gunn) erklingt »Rhapsody« – auf dem zugehörigen Soundtrack als Coverversion von Panic! at the Disco. Die Band um Frontmann Brendon Urie, der A Night at the Opera als »lebensrettend«2 bezeichnete, hatte den Song zuvor schon mehr als 300-mal live gespielt. Die Zugeständnisse der Band an die unsere Lichtspielhäuser regierenden Superhelden gehen übrigens so weit, dass 2017 sogar eine streng limitierte Fassung von News of the World mit Marvel-Kreaturen als Titelfiguren angeboten wurde; ein Sentinel ersetzt hier den Riesenrobo Frank. Doch damit nicht genug: 2015 ertönt der Helmut-Vonlichten-Remix von »Rock You« in der Sci-Fi-Komödie Pixels. Aber auch der progressive Agenten-Blockbuster Atomic Blonde (2017) mit bisexueller Titelheldin arbeitete mit »Under Pressure«. Im selben Jahr peitschte »Brighton Rock« durch die klimatische Schießerei-Raserei des Actionfilms Baby Driver. 2021 grollte der angriffslustige Antiheld Venom: »Another one bites the dust«, und passend zur Hauptdarstellerin Emma Stone ertönte »Stone Cold Crazy« im Disney-Film Cruella, dessen Titelfigur Queen bereits 1978 in »Let Me Entertain You« referenziert hatten. Sam J. Jones, der 1980 den titelgebenden Weltraumhelden im von Queen untermalten Sci-Fi-Trash Flash Gordon gab, sollte in den Zehnerjahren in Seth MacFarlanes Ted-Filmreihe humorvoll zu dieser Rolle zurückkehren. Gleich vier Stücke aus Queens Soundtrack zum Original fanden Einzug in die bizarre Bär-Bromance. Immer wieder setzt MacFarlane Queen auch in seine Cartoonserie Family Guy ein: Dreh- und Angelpunkt der 2012er-Folge »Killer Queen« ist etwa die panische Angst des Babys Stewie Griffin vor dem News-Cover, dem er sich in immer groteskeren Situationen stellen muss. MacFarlane hatte sich als Kind selbst vor dem futuristischen Massaker gefürchtet. In seiner anderen Show American Dad thront der außerirdische Mitbewohner Roger in einem dem Queen-Crest-Bandlogo nachempfundenen Thron im Speicher der Familie Smith (Staffel 7, Episode 8: »Süßer die Glocken nie klingen«). Auch bei der übermächtigen Konkurrenzfamilie in Springfield schauen Queen immer wieder vorbei: Bereits in der zweiten Staffel der Simpsons erlegt Homer 1991 »Champions« singend den Katzenfisch General Sherman. Zwei Jahre später sieht man in einem Flashback den von »Duff«-Bierdosen umringten jungen Homer unter einem Opera-Poster in seinem Jugendzimmer. Im »Couch-Gag« der Folge »San Castellaneta« von 2019 stellt die gelbe Familie Queens Live Aid-Auftritt nach. In der 2017er-Folge »Bin ich schwul?« der Zeichentrickserie Big Mouth schwärmt dann der Geist Mercurys in einer Revuenummer über die Vorzüge homosexuellen Daseins – und küsst mit Gastauftritten in all diesen renommierten Cartoons einen flüchtigen Kollegen: den Zeitgeist. Mit Zunge natürlich!

Der aber wohl effizienteste Gastauftritt Queens in einem Film ist die Eingangssequenz der enorm erfolgreichen Slackerklamotte Wayne’s World von 1992 (R: Penelope Spheeris). Als Einstimmung auf einen Jungsabend headbangen die Titelhelden Wayne Campbell und Garth Algar zusammen zum Klassiker aus dem Kassettendeck im Auto. Die Szene geht auf einen echten Moment in der Biographie von Hauptdarsteller Mike Myers zurück: »Ich war im von Abluftproblemen geplagten Toyota Corolla meines Bruders«, erinnerte er sich. »Da kam ›Bohemian Rhapsody‹ im Radio, und wir waren so: ›Was zur Hölle ist das denn? Pseudo-Oper und Heavy Metal?‹ Danach hatte ich drei Wochen lang einen steifen Rücken.«3 Das Filmstudio wollte ursprünglich die damals deutlich mehr angesagten Guns N’ Roses einsetzen, doch Myers protestierte und drohte sogar damit, aus dem Projekt auszusteigen. Mercury selbst fand die Szene urkomisch und gab ihr kurz vor seinem Tod die Zustimmung. May hatte sie ihm vorgespielt: »Er liebte es, er lachte und lachte nur. Er war sehr schwach, aber er lächelte, lachte und sagte: ›Wie wunderbar ist das?‹«4 Der wiederveröffentlichte Song überholte dann seine bisherige Spitzenposition von Platz 9 in den USA und wurde nur von Kris Kross’ »Jump« von der Nr. 1 abgehalten. Um die ganze Schlagkraft besagter Wayne’s World-Szene zu verstehen, ein paar Hintergründe zum Verhältnis Queens zu den USA: Dieses war nach zwei Nummer-1-Hits im Jahr 1980 ab dem Video zu »Break Free« 1984, in dem die Band als Frauen verkleidet die Figuren der britischen Soap-Opera Coronation Street parodierten, merklich abgekühlt. Zwar waren die stark geschminkten Männer der sogenannten Hair-Metal-Bands in hautengen Leggings und mit hochtoupierten Haaren der Trend der Zeit, doch Drag-Queens gingen dem prüden Nordamerika doch zu weit. Das Fass zum Überlaufen brachte eine vom Rest des Clips isolierte Sequenz mit dem britischen Royal Ballet, mit dem Mercury bereits 1979 auf einer Bühne gestanden hatte. Hier stellt er nun in einer schnauzerlosen Doppelrolle als Vaslav Nijinsky Szenen aus L’après-midi d’un faune von 1912 nach. Sogar im Beisein der Band wurde dem Clip während eines Promo-Auftritts der Saft abgedreht. Es bedurfte also dieser klar als heterosexuell definierten Kerle aus Wayne’s World in ihren Basecaps, Deep-Purple-Shirts und ärmellosen Westen, um die überkandidelte Rhapsodie auch für ›echte Männer‹ akzeptabel zu machen. Dabei sprudelten diese seit Jahr und Tag im Siegesrausch »Champions«, lagen einander in den verschwitzten Armen – vermutlich ohne jemals das zugehörige Video gesehen zu haben, in dem Mercury in einem hautengen, schwarzweißen Catsuit mit Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel über die Bühne schreitet.

17 Jahre nach Wayne’s World kehrte »Rhapsody« erneut auf die Bildschirme zurück, diesmal auf die unserer Computer. Die Neueinspielung der Muppets war für Rock-Puristen ein Sakrileg, für Queen indes ein viraler Internet-Hit mit 151 Millionen Aufrufen. Ein fester Platz in der Welt der Parodien ist ein weiterer Überlebensgarant. Schon Kurt Cobain wusste, dass seine Band es geschafft hatte, als »Weird Al« Yankovic sein urkomisches »Smells Like Nirvana«-Video veröffentlichte. Schließlich muss eine Satire die Bekanntheit des Originals voraussetzen. Eine der sonderbarsten Folgeerscheinungen Mercurys kommt in dieser Hinsicht aus Österreich. Als Austrofred singt Franz Adrian Wenzl, hauptberuflich Kopf der klugen Wiener Indie-Rocker Kreisky, umarrangierte Austropop-Hits und eigene Texte über Playbacks von Queen-Instrumentals. Aus »Dust« wird so mithilfe von Wolfgang Ambros’ »Zwickt’s mi« ein Song namens »Eich Dodln gib i Gas«. »An Macho hoit nix auf« ist das Ergebnis einer Kreuzung aus »Don’t Stop« und Rainhard Fendrichs »Macho, Macho«. Austrofred entstand zur Hochzeit der Mash-up-Kultur, als DJs ohne Rücksicht auf Lizenzen verschiedenste Songs miteinander verflochten – eine nicht nur rebellische, sondern auch hochkreative Bewegung Anfang unseres Recycling-Jahrhunderts, bei der einzig Mut und Ideen gefragt waren und keinerlei kompositorische oder musikalische Fähigkeiten. Der logische nächste Schritt nach synthetischem Techno und dem Sampling des Hip-Hop – die ultimative Befreiung im Pop. Der Hype ging bald, doch Austrofred blieb. Mercury hätte seine helle Freude an ihm gehabt.

Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach den Muppets ging »Rhapsody« wieder durchs Netz. Am 18. März 2020 hatte Twitter-Nutzer Dana Jay Bein den Text auf die Covid-19-Krise umgemünzt: »Is this a sore throat? / Is this just allergies? / Caught in a lockdown / No escape from reality«. Bereits vier Tage später lieferte Adrian Grimes eine erste gesungene Version. »Mama, just killed a man / I didn’t stay inside in bed / I walked by him, now he’s dead«. Es folgten zahllose weitere Clips, die »Coronavirus Rhapsody«-Videos wurden millionenfach geklickt. Das Original steht heute an vierter Stelle der meistverkauften Singles der britischen Geschichte. Bereits im Dezember 2018 wurde der Song zum meistgestreamten Song aus dem 20. Jahrhundert erklärt. Kurz nachdem er als Namensgeber für jenen Film fungierte, der Queens dauerhafte Präsenz mehr als jeder andere gewährleisten sollte: das rekordbrechende Biopic.

Eine Geschichte für die Ewigkeit: Bohemian Rhapsody

Zwei der Werbeslogans zum Kinostart von Bohemian Rhapsody lauteten »The only thing more extraordinary than their music is his story« und »The music you know, the story you don’t«. Das ist ausschlaggebend. Ein Biopic über bedeutendere Bands wie die Rolling Stones würde weniger einspielen. Da fehlt das Drama. Brian Jones starb jung, aber Jagger und Richards leben noch immer. Charlie Watts wurde 80 Jahre alt. Mercury brachte dagegen eine sagenhafte Geschichte mit sich, inklusive aller Elemente der klassischen Rebellenstory – vom multiplen Außenseiter, der allen Hindernissen trotzt und zum Giganten wird. Das tragische Ende dann, der Fall des Helden vor seiner Zeit, triggert alle weiteren Bereiche unseres Empathiespektrums und vollendet die Unwiderstehlichkeit von Mercurys Biographie. Dabei hätte der Film nach acht Jahren in der sogenannten Development Hell und begleitet von dem Groll des ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehenen Comedians Sacha Baron Cohen, der die exzessive Seite Mercurys hervorkehren wollte und den Film in Richtung eines rührseligen Revisionismus abdriften sah, eigentlich fehlschlagen müssen. Doch mit einem Einspielergebnis von 911 Millionen US-Dollar wurde Bohemian Rhapsody zur kommerziell erfolgreichsten Filmbiographie der Geschichte und gewann sogar vier Oscars – mehr als jeder andere Film bei der Preisverleihung 2019 –, darunter den besonders begehrten für Rami Malek als besten Hauptdarsteller. Und all das trotz durchwachsener Besprechungen – das bekannte Queen-Dilemma: Die Massen liegen ihnen zu Füßen, während die Kritiker:innen die Köpfe schütteln. Zwar wurden bei der Verleihung der Academy Awards auch kräftig Köpfe geschüttelt. Dies aber eher in der Art eines Headbangings, denn Queen + Adam Lambert eröffneten den Abend mit einem Medley aus den zweieiigen Zwillingssongs »Rock You« und »Champions« – unter dem Jubel von Hollywoodgrößen wie Javier Bardem, Steve McQueen, Jennifer Lopez und Lady Gaga. Standing Ovations gab es, als zum Finale Mercury als Standbild mit ausgestreckter Krone auf einer riesigen Leinwand erstrahlte. Danach hätte es der ursprünglich als Moderator der Veranstaltung vorgesehene Kevin Hart schwer gehabt. Der Comedian war von seinem Posten zurückgetreten, nachdem ihn alte homofeindliche Äußerungen eingeholt hatten. Da standen also Queen – oder saßen, im Fall von Taylor – mit ihrem neuen, offen schwulen Sänger und taten ihr Bestes, die angestaubte und zuletzt immer häufiger in die Kritik geratene Award-Show in die woke Gegenwart zu holen. Malek trug später seinen Teil mit seiner Dankesrede bei:

»Wir haben einen Film über einen schwulen Mann gedreht, einen Einwanderer, der sein Leben lang er selbst war, ohne sich dafür zu entschuldigen. Und die Tatsache, dass ich ihn und seine Geschichte heute mit Ihnen feiern kann, beweist, dass wir uns nach solchen Geschichten sehnen.«1

Mercury war seiner Zeit stets einen eleganten Schritt voraus. Und wäre das auch heute noch, insbesondere wenn uns die Lage von LGBTQIA+-Menschen in Ländern wie Ungarn, Russland oder China erschaudern lässt – um nur einige extreme Beispiele zu nennen und bestimmt nicht von den Missständen hierzulande abzulenken. Doch in China, dem seit 2020 ertragreichsten Filmmarkt der Welt, wurde Rhapsody nur in einer begrenzten Zahl an Lichtspielhäusern gezeigt und dort auch um alle Szenen beschnitten, die Homosexualität betreffen. Auch der »schwule Mann« in Maleks Rede wurde während der Übertragung zensiert, Mercury sei stattdessen einer »speziellen Gruppe«2 entsprungen. Aus dem Heimatland von Maleks Eltern, Ägypten, gab es zwar viele Glückwünsche, aber auch Äußerungen wie jene von Mohamed Ismail, Mitglied des ägyptischen Parlaments, der der ägyptischen News-Website Egypt Independent zufolge behauptete, Malek würde versuchen, Homosexualität unter Jugendlichen zu verbreiten: »Diese Auszeichnung hat ein spezifisches Ziel, nämlich die Moral der arabischen Welt zu korrumpieren. Rami Malek ist ein schlechtes Vorbild. Wäre er in Ägypten, würde man ihn henken.«3

Zum Film-Release öffnete für etwa drei Monate ein Queen-Pop-up-Store in der Londoner Carnaby Street Nr. 3 seine Pforten, der wichtigsten Einkaufsmeile der Stadt. Drei Tage nach Eröffnung weihten die Hauptdarsteller des Films sowie May und Taylor dort eine Lichtinstallation ein, die Textauszüge aus »Rhapsody« auf die Straße scheinen ließ. Drei Jahre später wiederholten Queen das Konzept und luden ein paar Hausnummern weiter in den Pop-up-Store Queen The Greatest. Auf zwei Stockwerken widmete sich der Laden jeden Monat einem anderen Thema: Musik, Kunst/Design und Zauberei. Dazu gab es vier je auf 1000 Stück limitierte 7-Inch-Singles, jeweils einem Bandmitglied gewidmet mit einem Welt-Hit, sowie einem unbekannteren Stück aus dessen Feder; Hot Space-ähnlich erhältlich in den vier Grundfarben, wobei Mercury sein präferiertes Gelb zugestanden bekam.

Unter dickem Make-up versteckt, wartet das Biopic übrigens mit einer der charmantesten Anspielungen der jüngeren Filmgeschichte auf: In einer Nebenrolle gibt Mike »Wayne« Myers Queens fiktiven Plattenboss beim Label EMI. Als Ray Foster bekommt er »Rhapsody« als Leadsingle aus dem 1975er-Album Opera präsentiert und führt, gänzlich vor den Kopf gestoßen, als Gegenvorschlag »I’m in Love with My Car« mit der Einschätzung an: »Das ist die Art Musik, bei der Teenager das Autoradio aufdrehen und richtig headbangen können. ›Bohemian Rhapsody‹ wird niemals dieser Song sein«. Mit dem Gegenbeweis zu dieser Drehbuchpassage hatte Mercury weitere Grenzen gesprengt: In einer Zeit, in der man homosexuelle Künstler maximal akzeptierte, wenn sie artig in ihren weiblich konnotierten Nischen blieben, etwa als Village People die quietschbunten Discos zum Hopsen brachten oder in Form von Elton John rührende Balladen trällerten, dominierte Mercury auch die Männerdomäne Hardrock. Seine Manifestation fand dieses Crossover knappe zehn Wochen nach dem Filmstart von Wayne’s World auf der anderen Seite des Atlantiks, am 20. April 1992 beim Freddie Mercury Tribute im Londoner Wembley-Stadion.

In Loving Memory of Freddie Mercury

Von May als »the biggest send-off in history« anmoderiert, geriet das Megakonzert zum Schaulauf von Vertretern der härteren Spielart des Rock ’n’ Roll. So stand neben Gay-Ikonen wie Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Annie Lennox und der mit Lockenwicklern im Haar und Staubsauger zur Hand auftretenden Lisa Stansfield (Taylor hatte ihr die Skepsis gegenüber dieser Ausstattung im Vorfeld genommen: »Schlechter Geschmack ist es, was diese Band ausmacht«1) vor allem die megamaskuline Hardrock- und Heavy-Metal-Elite auf der Bühne: die schlimmen (Mittel-)Finger von Guns N’ Roses, 70er-Sexgott Robert Plant von Led Zeppelin, der sein Mikrokabel wie ein Lasso schwingende Jeanshemd-Cowboy Roger Daltrey von The Who sowie die Rockkarikatur Spın̈al Tap, um nur einige zu nennen. James Hetfield von Metallica (zu deren Ankündigung in einem sehr seltenen Moment Deacon ans Mikro gegangen war) würdigte zusammen mit Tony Iommi von Black Sabbath Queens »Stone Cold Crazy«, das seine Band bereits 1990 gecovert hatte. Im Jahr darauf erschien das Stück sogar als mit einem Grammy ausgezeichnete B-Seite von »Enter Sandman«, mit dem sie das Tribute-Konzert eröffneten. Allerdings nicht ohne das frivole Szenario »Walking down the street / Shooting people that I meet / With my rubber Tommy water gun« mit einer »fully loaded tommy gun« abzuhärten und danach noch zwei »fucks« einzustreuen. Axl Rose sprang zum Rock-Part von »Rhapsody« unter Feuerwerk zu seinem Idol Elton John auf die Bühne. Damit setzte er eins der eindrucksvollsten Statements des Abends, der den Untertitel »Concert for AIDS Awareness« trug. Rose, der nach den Zeilen des Gunners-Songs »One in a Million« (1988), »Immigrants and faggots, / They make no sense to me. / They come to our country / And think they’ll do as they please / Like start some mini-Iran / or spread some fucking disease« als Rassist und Homofeind gebrandmarkt war, Arm in Arm mit einer Queer-Institution par excellence. Ironischerweise sangen sie dabei: »Nothing really matters, anyone can see«. Doch es zählte so viel. Dabei war der Moment beileibe kein sorgfältig geplanter: Rose war selbstredend nie zu den Proben erschienen und traf John zum ersten Mal auf dieser Bühne. Wer dazu bei der von Minnelli angeführten Allstar-Schlussnummer »Champions« genau hinsieht, erblickt erstmals die Scorpions am Bühnenrand. Diese waren als Ersatz für Guns N’ Roses bestellt worden, falls das Publikum die Kalifornier nicht akzeptiert hätte. Die Message war klar: Wenn sogar all diese Testosterontitanen hier ihren Respekt zollen, dann ist AIDS ein gesamtgesellschaftliches Thema. Dann war es das seit jeher und wird es für immer sein. Das dunkle Zeitalter der Stigmatisierung ist vorbei. Und das spürten nicht nur die 72 000 Zuschauer:innen, die das Stadion innerhalb von drei Stunden zu einem Zeitpunkt ausverkauft hatten, als noch kein einziger Act des Line-ups bekannt war. Sondern auch bis zu einer Milliarde Menschen, die das Spektakel in 76 Ländern im Radio und Fernsehen bestaunten – damals knapp ein Fünftel der Weltbevölkerung. Das Freddie Mercury Tribute wurde so zum Live Aid des AIDS-Zeitalters. Die Welt war damit freilich noch nicht gerettet – so lieferte Elton John neun Jahre darauf ein Update seines Duetts mit Rose, als er bei der Grammy-Verleihung mit Eminem den Song »Stan« sang – dem Rapper wurde immer wieder Homofeindlichkeit vorgeworfen. Was spätestens ab diesem Frühlingstag 1992 aber als gerettet galt, war der endlose zweite Frühling Queens.