Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Hopes beste Freundin und emotionale Stütze zieht ans andere Ende der Welt. Völlig allein gelassen muss sich Hope nun dem Krieg in ihrem Kopf stellen, der Schlacht ihrer Gedanken. Orientierungslos irrt sie dabei durch ein dunkles Dickicht voller Herausforderungen. Einzig die Briefe, die sie für sich selbst schreibt, geben ihr noch Kraft, ihre Gedanken zu ordnen. Sie spürt, wie die Stimmen in ihrem Kopf lauter werden. Gefährlich laut. Und Nathan, der plötzlich in ihrem Leben auftaucht, macht ihre Situation nicht einfacher. Oder doch?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

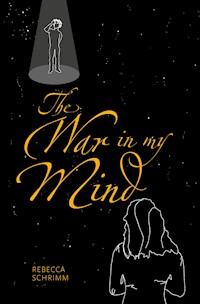

The War in my Mind

Rebecca Schrimm

The War in my Mind

1. Auflage 2023

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung.

Alle Rechte vorbehalten.

Texte und Umschlaggestaltung:

© Copyright by Rebecca Schrimm

Verlag:

Rebecca Schrimm

Mühlweg 9/1, 71292 Friolzheim

E-Mail: [email protected]

Blog: www.rebecca-schrimm.jimdofree.com

Gestaltung und Satz: Joachim Schrimm, ETYPO, Friolzheim

Druck und Bindung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Für alle, die von Zeit zu Zeit Krieg in ihrem Kopf führen.

Danke an meine wundervolle Familie und Freunde, die mich immer unterstützt und angefeuert haben.

Danke an meine beste Freundin, die so einige Sinnkrisen ertragen musste.

Danke an dich, dass du dich dazu entschlossen hast, dieses Buch zu lesen.

Und danke an mich, dass ich mich endlich getraut habe, an mich selbst zu glauben.

1

»Vielleicht im nächsten Leben.« Ich schüttelte den Kopf. Diana lief neben mir die schmale Treppe hinauf, die uns zu ihrem Zimmer führte. In der Sekunde, in der ich es betrat, bildete sich augenblicklich Gänsehaut auf meinem Körper. All diese Fotos, quer über die Wände verstreut, spiegelten den Menschen, der zwischen ihnen wohnte, so gut wieder. Jetzt allerdings ließen die kahlen Wände nur noch Leere zurück. All diese Lichter, die dem Raum eine unbeschreibliche Wärme gaben, verschwunden. All die Erinnerungen, die ich mit Diana in diesem Raum teilte, verblasst. Ich riss meinen Blick von den kalten Wänden und widmete mich der letzten Tasche vor meinen Füßen.

»Du weißt wie ich zum Fliegen stehe.« »Hope, ein einziges Mal und wir werden die nächsten vierzehn Monate gemeinsam in Neuseeland verbringen. Nur wir. War das nicht das, was wir immer wollten?« Ich schluckte. Natürlich war es all das, was wir uns schon immer erträumt hatten. Was ich nicht alles dafür geben würde, um ohne Weiteres mit ihr aus diesem Alltag zu flüchten. Doch es fühlte sich nicht richtig an. Nicht hier, nicht jetzt. Etwas hielt mich zurück. Und doch war dieser Abschied nun schmerzhafter, als ich es mir je ausmalen konnte.

Diana lief an mir vorbei zu der Schublade an ihrem Schreibtisch. Ein einziges Blatt Papier hatte sie zurückgelassen. Ein altes, leicht vergilbtes. Sie reichte es mir, woraufhin die Gänsehaut augenblicklich zurückkehrte. Ich erkannte unsere Schrift; ich erkannte die alten Buntstifte, mit denen wir vor elf Jahren in genau diesem Zimmer auf dem Boden lagen und all unsere Wünsche auf ein Blatt Papier brachten.

Erfüllt mit Hoffnung und Träumen malten wir uns unsere perfekte Zukunft aus. Doch was uns damals keiner wagte zu sagen: Sobald die lang ersehnte Zukunft erreicht war, waren bereits all diese Träume tief vergraben. Ich starrte einige lange Momente den Zettel in meiner Hand an, dann durchbrach Diana die Stille. »Ich möchte, dass du die Liste behältst. Hope, es ist noch nicht zu spät für eine Entscheidung, okay? Drei weitere Monate hast du Zeit, dann reisen wir weiter.« »Diana, danke, für alles.

Aber wir hatten dieses Gespräch schon mehrmals. Ich bin mir nicht sicher genug, ob es wirklich das ist, was ich will.« Einen Moment lang hielt sie inne. »Ich möchte dir noch etwas geben«, sie griff in ihre Hosentasche und zog einen gelben, gefalteten Flyer hervor. Ich nahm ihn entgegen und klappte ihn auf. »Diana, Therapiegruppe, im Ernst?« »Es tut mir leid Hope, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei, dich hier alleine zu lassen.« Obwohl die Tränen, die ich wiederholt verzweifelt herunterschluckte, meinen Hals anschwellen ließen, konnte ich ihr diesen Gedanken nicht übel nehmen.

Seit wir uns kennen, war Diana meine Komfort-Person. Jeder noch so kleine Mist in meinem Leben wurde mit ihr geteilt. Jedes noch so kleine Problem kannte sie. Und angesichts der Tatsache, dass die letzten Jahre so einige tiefgründige Gespräche aufgebracht hatten, wusste ich, sie würde sich Sorgen machen. Damit war sie nicht alleine. Eines der größten Hindernisse, die ich überwinden musste, um Diana gehen zu lassen, war, mich von ihrer Sicherheit zu lösen. Ich kannte keinen anderen Menschen, der mir die Last derart abnehmen konnte wie sie. Keinen anderen Menschen, zu dem ich stets kommen konnte. Diana war schon immer mein Anker gewesen. Und wäre ich ganz ehrlich zu mir selbst, so wusste ich ebenfalls nicht genau, wie ich ihre Abwesenheit verkraften würde.

»Niemals kann mir ein Haufen Fremder helfen, wie du es tust.« Widerwillig schüttelte ich den Kopf. »Ich weiß. Ich verlange keine voreiligen Entscheidungen von dir. Ich will nur, dass es dir so gut wie möglich geht, während ich nicht unmittelbar zu erreichen bin. Versprich mir wenigstens, darüber nachzudenken.« Ich nickte. Wir luden uns die letzten Gegenstände auf den Arm und drehten uns noch einmal um, um einen letzten Blick auf das leere Zimmer zu werfen. Dann schlossen wir die Tür und liefen endgültig die Treppe hinunter. Mein Kopf schwirrte in Gedanken an den ersten Tag, an dem sie mich aufgeregt in dieses Zimmer geführt hatte. Und im nächsten Moment verlässt man es zum letzten Mal, kalt und einsam.

Wir standen in der warmen Juli-Sonne, ineinander verschränkt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich wünschte sie wäre es, nie wollte ich Diana loslassen. Die zahlreichen Tränen auf meinen Wangen waren getrocknet, mein Herz pochte gegen den Brustkorb. Für jemanden, der sich nicht einmal von einem kaputten, alten Spielzeug trennen konnte, war dieser Augenblick eine einzige Folter. Und doch wollte ich jeden einzelnen Wimpernschlag davon aufnehmen und für immer bei mir behalten. Diana löste die Umarmung und nahm meine Hände. »Wann immer ich Empfang habe, werde ich dich anrufen, versprochen. Ich hab dich lieb, Hope.« »Ich dich auch«, hauchte ich, meine Stimme längst verschwunden. Hinter all den anderen Passagieren lief sie nun die Treppe zum Eingang des Flugzeugs hinauf. Ein letztes Mal machte sie Halt und drehte sich um. »Bleib stark«, rief sie durch den Lärm der Turbinen. »Ich geb’ mein Bestes«, antwortete ich, in einer Lautstärke, die sie keineswegs erreichen konnte. Doch sie wusste genau, was ich gesagt hatte. Mein Blick verfolgte jede letzte Sekunde, in der sie sich umdrehte und im Flugzeuginneren verschwand. Die Türen wurden geschlossen und alle wurden angewiesen, den Platz zu verlassen. Gemeinsam mit Dianas Eltern lief ich zurück zum Auto, mein Magen drehte sich über Kopf. Es war vorbei.

An Diana,

12 Jahre, 2 Monate und 17 Tage durfte ich mit dir an meiner Seite wachsen. Einige würden mich dafür verrückt halten, diese Zahl zu kennen. Doch sollte man eine derart lange Zeit nicht wertschätzen? Und doch waren es nun nicht einmal 3 Stunden ohne dich und alles wirkt anders. Vielleicht bin ich verrückt, überdramatisch, kleinlich, doch solch eine lange Zeit hat mich an dich gebunden. Näher, als ich jemals dachte. Erinnerst du dich an die zahlreichen Sommernächte, in denen wir bei Dämmerung über die Straßen rannten? Kein bisschen eingeschüchtert von der Dunkelheit, doch übermäßig glücklich, dass wir wegen der kurzen Nächte umso mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Erinnerst du dich, als wir nicht genug Schnee fanden, um einen Schneemann zu bauen, also formten wir uns einfach einen aus Papier und stellten ihn in den Garten? Beim nächsten Schneefall waren wir begeistert, wie echt er plötzlich aussah, bis er nass wurde und in sich zusammen fiel. Doch das fanden wir umso lustiger.

Erinnerst du dich an all diese Tage, an denen wir nichts zu sorgen hatten? An denen wir lediglich die Zeit zusammen schätzten und es nicht erwarten konnten, älter zu werden? Wie oft ich mir wünschte, zu diesen Zeiten zurückkehren zu können. Nie ist man mehr sorglos, nie kämpft man nicht gegen die Zeit. Ich will nicht mehr älter werden, Diana. Ich will nicht mehr, dass diese Zeit vergeht. Ich wünschte, ich hätte einen Stopp-Knopf für mein Leben, den ich einfach betätigen könnte, wann immer ich wollte. Ich wünschte, es würde nicht alles so schnell gehen. Vor allem aber wünschte ich, du würdest mich mit dieser Angst nicht alleine zurück lassen. All diese Tage, an denen ich ängstlich war, warst du bei mir, gabst mir Sicherheit und Ruhe, wenn ich panisch wurde. All die Tage konnte ich daran festhalten, dass ich diese Welt nicht alleine durchleben musste. Doch jetzt, Di, stehe ich hier einsam im Nichts und es fühlt sich kälter an als je zuvor. Jetzt schüchtert sie mich ein, die Dunkelheit. Es ist es eine andere als in unserer Kindheit. Sie ist überall um mich herum, Tag und Nacht, und ich habe deine Hand verloren, nach der ich sonst immer greifen konnte. Ich versuche so sehr, mich für dich zu freuen, diese Gedanken auszublenden, doch ich bin zu durcheinander. Du bist verschwunden. Zwar nicht für immer, doch fühlt es sich in diesem Moment so an, als hätte ich dich an den Rest der Welt verloren.

Ich ließ den Stift neben das mintgrüne Briefpapier fallen und legte meinen Kopf auf den Tisch. Diana war fort und doch schrieb ich erst jetzt einen Brief an sie. Nie schickte ich einen von ihnen ab. Sie waren lediglich dazu da, loszuwerden, was ich nicht übers Herz brachte, auszusprechen. Eine weitere Last wurde gefaltet und sorgsam in einen Umschlag gesteckt. Ich schrieb ihren Namen darauf, obwohl sie ihn niemals erhalten würde, und legte ihn in die große Holzkiste unter meinem Bett, in der bereits zahlreiche weitere ruhten. Keiner jemals wieder berührt, jemals wieder gelesen. Es war einfach meine Art, mit den Gedanken umzugehen. Ich schob die Kiste zurück ins Verborgene und drehte mich in meinem Bett. Es war erst früher Nachmittag und doch spürte ich endlose Müdigkeit, vermutlich von den vielen Tränen. Ich versuchte nicht, dagegen anzukämpfen. Schließlich ist jeder Moment, in dem ich schlief, ein weiterer, in dem ich den Stimmen in meinem Kopf nicht zuhören musste. Meine Augenlider schlossen sich und im nächsten Augenblick begann alles zu verschwimmen.

Einige Tage verstrichen, an denen ich stumm im Klassenzimmer saß und über Dianas Worte nachdachte. Sie war nur eine Woche vor Ende des Schuljahres geflogen, doch jeder Tag dieser letzten Woche fühlte sich an wie eine halbe Ewigkeit.

Der Tag war angebrochen, nach dem ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt hatte. Die Schulzeit war nun dem Ende nah. Und hier standen wir, in unseren besten Kleidern und Anzügen, nur wenige Stunden entfernt vor dem Anbruch der wahren Welt. Jahrelang konnten wir uns hinter der sicheren Mauer verbergen, welche unsere Schule aufgerüstet hatte. Doch nun waren wir vollständig auf uns allein gestellt. Niemals hätte ich erahnen können, dass ich einen der wichtigsten Tage in meinem, in unserem, Leben ohne Diana an meiner Seite verbringen musste. Qualvoll unruhig ließ ich die bedeutungslosen Worte des Direktors unmittelbar durch meinen Kopf zischen. Der Traum dieses heutigen Tages war seit Monaten geplatzt. Kein glamouröser Abschluss, keine großartige Feier, kein Beginn einer neuen Chance. Hier saß ich nun. Hilflos und ohne jeglichen Plan, wie mein Leben verlaufen würde. Kaum war die Zeremonie beendet, fand ich mich wie versteinert inmitten eines Raumes voller Fremden stehen. Zahlreiche Gespräche vermischten sich in meinem Kopf, nervös bog ich das Papier in meinen Händen hin und her. Es war vorbei. Ich hatte meine Reise beendet. Alleine. Und nun war ich auf mich gestellt. Ohne jeglichen Anhaltspunkt, ohne jegliche Stütze. Kaum hatte ich diesen Gedanken meinen Kopf erobern lassen, schlug mein Herz augenblicklich merklich schneller. Jegliche Luft wurde aus meinen Lungen gesogen und meine versteinerten Beine gaben nach. Meine zitternden Hände griffen nach der nächsten Türklinke, welche mich sofort in die dunkle, eiserne Luft führte. Die Gespräche verstummten, die Musik lediglich ein sanftes Hintergrundgeräusch.

In einem Raum voller Fremden fand ich keinerlei Platz. Mehr noch, diese Umgebung war zu einem einzigen Panik-Raum herangewachsen. Mein Blick senkte sich zu dem Blatt Papier in meinen Händen. Nichts als einige unwichtige Zahlen und doch bestimmend für den Rest meiner Zukunft. Bilder spielten sich in meinem Kopf ab, all diese zahlreichen schlaflosen Nächte, all die Tränen, all die Panik. Obwohl ich die winzigen Zahlen, die wirkten, als ob sie sich vom Blatt erheben und in der Luft umherschwirren würden, nicht wirklich verarbeitete, wuchs die Panik auf ein Unendliches. Ich schluckte und presste die Augen zusammen, um die Gedanken, die in meinem Kopf durcheinander schrien, verstummen zu lassen.

An das Schulsystem

Tage, Monate, Jahre voller Angst und Zweifel. Übermüdete Nächte und trotzdem am nächsten Tag zur selben Zeit am selben Ort sitzen. Wieder und wieder diese hohlen Worte, diese hasserfüllten Reden, nichts sei genug und alles ginge besser. Diese unzähligen geschwollenen Augen, jegliches Licht in ihnen erloschen. Jahre voller Panik, voller Übelkeit und Zittern. Diese Welt fokussiert die Privilegien, die großen Schlagzeilen der Bildung. Doch nicht einer sieht das Kleingedruckte. Die endlosen Hilferufe, die vergangene Lebensfreude. Natürlich ist nicht jeder Tag eine Qual und doch fühlt es sich so an, als wäre man im falschen Film. Die Prioritäten glasklar auf Leistung und Quantität gelegt. Nicht einmal die Frage nach dem Wohlbefinden. Nicht eine einzige Frage nach Bedürfnissen und Wünschen, nach Träumen und Zielen. Die Kindheit zog vor unseren Augen davon. Und, begraben unter Arbeit, war es uns unmöglich, ihr nachzujagen. Hinterlistige Lügen und Ausreden, um dem Kreislauf einen Tag lang zu entkommen, um den Zusammenbruch des Vortags zu rechtfertigen. Giftige Mittel, um den Schmerz zu erdrücken, um dem Alltag zu entfliehen. Etliche unerhörte Schreie, ungesehene Tränen. Zu welchen Kosten genießen wir diese Bildung? Ist unser hoch angesehenes Schulsystem wirklich das rosige Bild, als welches es gemalt wurde? Oder zieht es Probleme mit sich, die sich keiner getraut, einzugestehen? An diesem Tag stehe ich nun hier und frage mich, ob ich die vergangenen neun Jahre wirklich gelebt habe. Überlebt, doch nicht gelebt. Ich stehe hier und frage mich, wie das Leben funktioniert, welchen Schritt ich als nächstes gehen sollte. Ich frage mich, wohin ich gehöre und wer ich bin. Ob ich bin. Und erst jetzt wird mir klar, dass die Feier des Abschlusses nicht nur den überstandenen Prüfungen gilt, sondern viel mehr der bevorstehenden Chance, sich endlich selbst zu finden.

Die kühle Sommernacht rief langsam eine Gänsehaut auf meinem Körper hervor, als ich mich endlich von meinen Gedanken lösen konnte. Einen Augenblick lang hielt ich inne und lauschte den friedlich zirpenden Grillen um mich herum. Mein Herzschlag beruhigte sich und ich versuchte, langsam zu atmen. Die Stimmen aus der Halle, an dessen Außenwand ich lehnte, hatte ich schon längst ausgeblendet. Nicht eine Sekunde hatte ich hineingepasst. Es war wesentlich friedlicher, alleine in der Dunkelheit. Ganz ohne unangenehme, erzwungene Konversationen oder laut vibrierender Musik, deren einziges Ziel es war, bis in den Brustkorb vorzudringen. Einige Bäume wiegten sich sanft im Wind. Vögel zwitscherten still, in friedlichem Miteinander. Kein Streit, keine lauten Ausrufe oder ähnliches menschliches Verhalten. In der Ferne krönen einige winzige Lichter die in tiefe Nacht getauchte Stadt. War dies wirklich die Welt, in der ich lebte? Eine Welt, so wunderschön, unglaublich einzigartig und voller Wunder. Und doch zur selben Zeit schrecklich hässlich. Ungerecht und zerstörend, immer darauf wartend, den nächsten Schicksalsschlag erteilen zu dürfen. Eine Welt voller Ignoranz und Anstößigkeit, voller Ausgrenzung und Selbstnutzen. Abermals riss ich mich aus meinen Gedanken. Ich schien wohl die einzige Person zu sein, die am Abend ihres Abschlusses in Einsamkeit verweilte und über die Hässlichkeit der Welt philosophierte. Urplötzlich zog sich alles in mir zusammen. Einen letzten Blick warf ich dem hell erleuchteten Gebäude voller Freude zu, bevor ich den Heimweg antrat. Ich gehörte nicht an diesen Ort. Und die Vorstellung dieser hübschen Regenwolke, welche immerzu über den Köpfen schlecht gelaunter Animationsfiguren erschien, kam mir langsam aber sicher bekannt vor.

2

Elf Tage waren vergangen, seit sich Diana verabschiedet hatte. Vier seit dem miserablen Abschlussball. Und keine Sekunde hatte ich daran gedacht, dieses dunkle, vernachlässigte Zimmer auch nur eine Sekunde freiwillig zu verlassen. Einige flüchtige Gedanken an den weiteren Verlauf meines Lebens plagten mich. Im Abstand weniger Stunden spürte ich Wellen von Angst in mir auftürmen, gefolgt von endloser Leere. Ich ließ meinen Blick behutsam über die vielen Gegenstände gleiten, die meinen Boden schmückten, und blieb an meiner Jacke hängen. Ein unscheinbarer, gelber Streifen Papier ragte aus der Tasche heraus.

Ich setzte mich langsam auf und zögerte einige Sekunden, bevor ich das Papier aus der Tasche zog und genauer betrachtete. Augenblicklich sackte mein Herz einige Meter in die Tiefe. In meinen Händen lag der Flyer zur Therapiegruppe, den Diana mir am Tag ihrer Abreise zuversichtlich in die Hand gedrückt hatte. Es waren einige Menschen abgebildet, die alle in gewisser Weise verzweifelt aussahen und in einem Stuhlkreis zueinander saßen. Darunter befanden sich ebenfalls eine Telefonnummer und Datum und Uhrzeit des nächsten Treffens, sowie ein halbwegs aufbauender Spruch, der anscheinend zum Teilnehmen motivieren sollte. Für eine Sekunde blitzte der Gedanke in mir auf, an dem Treffen, das schon in 45 Minuten anfing, teilzunehmen. In der Nächsten erschien mir der Gedanke jedoch wieder unsinnig und unmöglich. Nie war ich ein Mensch gewesen, der einfach in der Lage war, über seine Gefühle zu reden, geschweige denn mit Fremden. Allerdings war da noch Diana. Ich blickte vom Flyer auf und betrachtete den Menschen, der mir im Spiegel gegenüber saß. Mein Blick traf direkt auf die schmalen, mit Schmerz erfüllten Augen meines Gegenübers und wanderte über das gesamte Angesicht. Abermals rief der qualvolle Anblick Übelkeit tief in mir hervor, ein Knoten zog sich fest in meinen Magen.

An das Spiegelbild

Tag für Tag kämpfe ich mit der Frage, wer mir dort im Spiegel gegenüber sitzt. Stundenlang schon habe ich mir selbst in die ertrinkenden Augen geblickt, verzweifelt einen Hauch von Leben in ihnen gesucht. Ich erinnere mich an die Tage, an denen ein Blick in den Spiegel dazu diente, Grimassen zu schneiden oder sich selbst zu bewundern. Nun widert mich jeder einzelne Blick in den Spiegel an. Innerlich tobt ein Feuer, welches alle positiven Emotionen in seinen Flammen erstickt. Überwiegt der Zorn angesichts meiner Unvollkommenheit? Oder überwiegt die Verzweiflung, wieso nicht einmal ich selbst verstehen, geschweige denn akzeptieren konnte, wer ich war. Meine Seele stößt abermals hilflose Schreie aus, doch mein Körper bleibt stumm. Vor meinem inneren Auge türmt sich eine Liste an Beschwerden auf, eine Liste voller Verachtung und Selbsthass. Wann immer ich diesem Spiegelbild gegenüberstehe, überfällt mich pure Unsicherheit und Verzweiflung. Qualvoll schnüren sie mir die Luft ab, sodass mir keine andere Wahl bleibt, als vor mir selbst die Augen zu verschließen. Der Mensch, welcher mich am Meisten auf der Welt hasste, war ich selbst. Und der Mensch, welchen ich am Meisten auf der Welt hasste, war ebenfalls ich selbst. Das eigene Abbild fühlte sich an, wie ins pure Sonnenlicht zu blicken. Es war qualvoll und schmerzhaft, da war es wesentlich einfacher, wegzusehen. Jede Sekunde des Tages verbrachte ich mit meinem schlimmsten Feind und es gab keine Aussicht auf Entkommen. Das machte es so schwer.

Ich senkte meinen Blick wieder zurück auf den sonnengelben Flyer, der sich immer noch neben mir auf dem Bett befand. Irgendetwas an ihm vermittelte mir das Verlangen, dem Angebot nachzugehen. Für gewöhnlich entschied ich mich immer dagegen. Ich wusste, dass ich so gut wie jedes Mal, wenn ich entschied, meine Gefühle mit einer Person zu teilen, schlechte Erfahrungen machte. Doch dieses Mal war etwas anders. Ich konnte nicht beschreiben, was es war. Aber der Drang war so stark, dass ich aufstand und ohne weiteres Zögern die Haustür hinter mir schloss. Der leichte Sommerwind wehte mir um die Nase, als ich mit einem lauen Gefühl im Magen die Straße hinunterlief. Die frische Luft erfüllte meine Lungen, als hätte ich tagelang nicht mehr richtig atmen können. Das Gemeindezentrum, welches mein Ziel war, war nicht weit entfernt. Zu meinem Nachteil, denn umso weniger Zeit hatte ich, um mir alle möglichen Szenarien auszumalen, die passieren könnten. Doch ehe ich mich versah, stand ich bereits vor der großen, schweren Eingangstür. Ohne nachzudenken trat ich ein und folgte den Wegweisungen, bis ich vor dem geschlossenen Raum stand, der mein letztes Hindernis war. Doch ehe ich realisierte, was ich hier gerade tat, entflammte in mir ein Feuer der Unsicherheit. Ich hörte mein Herz enorm pochen, als wenn es sich direkt in meinem Hinterkopf befand. Ich wollte schlichtweg nur noch umkehren, mich in irgendeiner Weise aus dieser Situation befreien und davonlaufen, soweit es nur ginge. Möglicherweise war es doch nicht die richtige Entscheidung gewesen, hier aufzutauchen. Möglicherweise brauchte ich gar keine Hilfe? Ich bildete mir das alles nur ein; ich befand mich in Wirklichkeit in einer riesigen Illusion, die ich mir selbst erschaffen hatte? Wie immer war mein Wille schwächer als meine Gedanken. Mein Blick wich nicht eine Sekunde von der Tür ab, während ich mich langsam umdrehte, bereit, die Mission abzubrechen. Doch just in dem Moment, in dem ich endgültig vorhatte, zu fliehen, flog die Tür schwungvoll auf.

3

Eine Frau mit strahlendem Lächeln trat mir entgegen. Schreckhaft wich ich einen Schritt zurück, doch konnte nicht mehr die Flucht denken. Hatte sie meine Angst etwa durch die Tür gespürt, oder war ich nun endgültig verrückt geworden? Als ihr Blick jedoch auf mir landete, wusste ich, dass ich nicht der Grund ihres Erscheinens war. Sie legte ihren Kopf leicht schief und starrte mir tief in die Augen. Ihr Blick trug sowohl einen Hauch von Neugier als auch von Verwunderung, als wäre ich ein Buch, das sie lesen wollte. Doch ihr strahlendes Lächeln blieb die ganze Zeit über wie angetackert auf ihrem Gesicht. Für diese wenigen Augenblicke stand ich nur angespannt dar und starrte zurück. Normalerweise konnte ich keine fünf Sekunden Blickkontakt halten, doch etwas an ihr ließ mich willkommen fühlen. Ich wollte nicht mehr gehen. Nach einigen Augenblicken weiteten sich ihre karamell-braunen Augen und ihr Lächeln schien noch breiter zu werden. Ich hatte bezweifelt, dass dies überhaupt möglich war.

»Hey, möchtest du etwa zu uns?«, lachte sie mich an, woraufhin ich meinen Blick von ihr riss und unsicher nickte. »Komm doch herein und setz dich zu uns, fühl dich wie zu Hause!« Damit eilte sie an mir vorbei. Die Tür schwebte langsam über den Boden und öffnete sich weit, sodass ich in den Raum blicken konnte. Doch als ich sah, dass mich vierzehn Augenpaare anstarrten, als hätte ich einen Rüssel, sackte mein Herz einige Stockwerke tiefer. Augenblicklich hatte ich das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Hilfesuchend schaute ich mich im Gang nach der freundlichen Frau um, die mich im Stich gelassen hatte und mir fiel ein Stein vom Herzen, als sie einige Sekunden später mit einem Getränkewagen zurückkehrte. Sie schob mich mit ihr hinein und ließ die Tür hinter uns ins Schloss fallen. Als sie ihren Blick noch einmal auffordernd auf mich richtete, schluckte ich und schlich unsicher zu einem freien Stuhl. Sie nahm direkt neben mir Platz und lächelte durch die Runde. Ich hingegen ließ meinen Blick gesenkt und starrte fixiert auf meine Schuhe, mit welchen ich leicht auf dem Boden wippte. Ich mochte es nicht wagen, auch nur eine Sekunde meinen Kopf zu heben. Der einzige Gedanke, der mir in diesem Augenblick im Kopf umher schwirrte, war: Was mache ich überhaupt hier? Ich hätte den Flyer ignorieren müssen. Ich wäre von Anfang an besser überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Hilfe aufzusuchen. Ich hätte auf meinen Kopf hören müssen, mein Bauchgefühl hatte mich schon in einige unangenehme Situationen gebracht. Während mein Herz mir immer noch bis zum Hals schlug, erinnerte ich mich selbst jede Sekunde erneut, dass ich dringend hier raus wollte. In der Hoffnung, meine Gedanken übertönen zu können, fixierte ich mich auf die Stimme der Frau neben mir, die sich soeben als »Frau Wilson« vorgestellt hatte. Sie sprach gerade darüber, wie sehr sie sich über unsere Anwesenheit freute, dass wir uns wohl fühlen und uns öffnen könnten. Diese Aussage war gerade ungefähr das letzte, was ich fühlte. Doch falls ich mich jetzt nicht verhalten würde, wie ein normaler Mensch, würde ich für immer als komisch und abstoßend abgestempelt werden. Also hob ich langsam den Kopf und wippte nervös mit dem Fuß hin und her. Aus dem Augenwinkel sah ich die anderen Teilnehmer der Gruppe, die, zu meiner Erleichterung nicht auf mich fixiert waren, sondern interessiert Frau Wilson zuhörten. Im Gegensatz zu mir zeigten die meisten von ihnen keine Anzeichen von Nervosität. Ich musste mindestens einen winzigen Teil meiner Anspannung loswerden. Also konzentrierte ich mich ebenfalls auf Frau Wilson, die immer noch einladende Begrüßungsworte zu uns sprach.

Einige Sekunden später holte sie tief Luft, verschränkte ihre Finger und blickte durch die Runde. »Da das hier für uns alle recht neu ist, schlage ich vor, wir stellen uns erst einmal alle vor.« Ein etwas jüngeres Mädchen, welches zu ihrer rechten saß, fing an zu sprechen. Sie zitterte leicht und gab mit weinerlicher, gebrochener Stimme bekannt, dass ihr Name Alissa war und ihre Eltern kürzlich bei einem Feuer verstorben waren. Bei jedem Wort, das sie aussprach, konnte man das Leiden in ihrer Stimme förmlich spüren. Ein schwerer Stein setzte sich in meinem Magen ab. Augenblicklich sprudelten die alten Gedanken erneut in mir auf. Was hatte ich hier zu suchen? Diese Menschen um mich herum hatten mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen, hatten ein reales Problem. Beispielsweise ein Junge namens Lucian, der kurz darauf seine schwere Lungenkrankheit ansprach oder Kian, der seinem Studienfreund in seiner eigenen Wohnung beim Sterben zusehen musste. Das Leben dieser Menschen hatte sich plötzlich auf den Kopf gestellt. Doch ich, ja ich konnte mir selbst nicht mal die Frage beantworten, was mich hier her getrieben hatte. Ich sprach keine zwei Worte am Stück mit einem Menschen und wollte am liebsten für immer alleine in der Dunkelheit liegen und nachdenken. Und automatisch ging ich davon aus, dass ich dies als Problem abstempeln könnte? Ich hatte kein Recht, an diesem Ort zu sein. Doch so sehr ich es mir in diesem Augenblick wünschte, ich konnte nicht rückgängig machen, durch die Tür getreten zu sein.

Als nächstes an der Reihe war der Junge direkt gegenüber von mir. Er war etwa in meinem Alter und versteckte seine rötlich glänzenden Locken unter der schwarzen Kapuze seines Pullovers. Ohne überhaupt seinen Namen zu kennen, wusste ich, dass irgendetwas an ihm nicht stimmte. Seine Arme waren lässig verschränkt und sein Blick zeigte keine Spur von Verzweiflung, Unsicherheit oder Traurigkeit. Es war mehr ein Ausdruck von Langeweile. Ich versuchte angespannt, etwas an ihm aufleuchten lassen, ein Stück seiner Seele zu lesen, doch ich fand nicht ein einziges Puzzleteil. Und es machte mich verrückt, dass ich ihn nicht einschätzen konnte. Weshalb war er hier? Mit seiner Ausstrahlung voller Ausgeglichenheit und Gleichgültigkeit fiel es mir schwer, zu analysieren, was ihn wohl beschäftigte. Er rutschte an die Kante seines Stuhls und entfaltete die Arme. »Ich bin Nathan.« Mehr als diese drei Worte schien er nicht für nötig zu halten. Und so sehr es mich ärgerte, dass er mir ein unbekanntes Gesicht zeigte, wollte ihn natürlich niemand dazu zwingen, seine Lebensgeschichte offen preiszugeben. Also nickte Frau Wilson freundlich und die erwartenden Blicke der anderen wanderten weiter zum nächsten Stuhl. Meiner jedoch ruhte immer noch auf Nathan, der nicht weniger gelassen auf seinem Stuhl ruhte wie zuvor. Und als hätte die generelle Situation nicht noch unangenehmer werden können, fing er meinen Blick auf, legte den Kopf schief und starrte fragend zurück. Doch es schien nicht so, als würde es ihn stören. Im Gegenteil, es wirkte eher so, als würde er sich amüsieren. Ich hingegen riss meinen Blick ruckartig von ihm und beobachte peinlich berührt die Tür. Ich spürte, wie er mich immer noch musterte, hatte jedoch nicht den Mut, meinen Kopf wieder zu heben. Anstatt dessen blieb mein Kopf gesenkt und mein Blick fixiert auf die Tür, aus der ich just in dieser Sekunde am liebsten hinausgestürmt wäre. In einem Raum mit diesen Menschen zu sitzen, übte unglaublichen Druck auf mich aus, dem ich weder standhalten konnte, noch wollte.

Im nächsten Moment zuckte ich zusammen, als aus dem Nichts eine Hand sanft auf meiner Schulter lag. Ich kam wieder in der Realität an. Und zu meinem Entsetzten musste ich feststellen, dass mich nicht mehr nur Nathan anstarrte, sondern die ganze Gruppe. Die Hand auf meiner Schulter gehörte Frau Wilson, die mich motivierend anlächelte. Ich war an der Reihe und hatte es unangenehmer Weise nicht bemerkt. Sofort stieg mein Herzklopfen wieder bis zum Hals an und ich spürte mein Gesicht erröten. Konnte es denn noch schlimmer werden? »Entschuldigung«, brachte ich leise hervor. »Ich bin Hope..« Es herrschte ein winziger Moment Stille. Ich versuchte, mit aller Kraft einen Grund hervorzubringen, wieso ich es für nötig hielt, in diesem Raum zu sitzen. Doch diese Frage konnte ich mir selbst nicht einmal beantworten. Und ohne darüber nachzudenken, was ich da von mir gab, fügte ich hinzu: »Und ich habe keine Ahnung wieso ich hier bin.« Im selben Moment, als ich die Worte aussprach, bereute ich sie wieder. Ich hatte es soeben tatsächlich schlimmer gemacht. Ich hatte erwartet, die Gruppe tuscheln zu sehen, urteilende Blicke entgegengeworfen zu bekommen. Doch das verständnisvolle Nicken und das immer noch andauernde Lächeln von Frau Wilson hatte ich nicht kommen sehen. Ihre Hand landete erneut auf meiner Schulter. »Keine Sorge Liebes, das wirst du noch herausfinden.« Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals einen derart verständnisvollen und offenen Menschen kennengelernt zu haben. Wenn sie mit ihrer beruhigenden Stimme zu mir sprach, und mir dabei, wie die wenigsten, tief in die Augen schaute, fühlte ich mich so warm und willkommen wie lange nicht mehr.

Frau Wilson ließ ihren Blick erneut durch die Runde schweifen, während sie den ersten Programmpunkt erklärte. »Als erstes möchte ich euch ein positives Startgefühl geben. Ihr werdet euch nun einen Partner suchen, dem ihr euch anvertrauen könnt. Diskutiert die Frage: Was liebe ich an mir selbst?« Und somit hatten die vier Sekunden Geborgenheit auch schon wieder ein Ende gefunden. Während der Rest der Gruppe mit suchenden Blicken ihre Partner wählte, blieb ich nur verstummt auf meinem Platz sitzen und starrte auf den Boden. Ich konnte mich niemandem in dieser Gruppe anvertrauen. Ich konnte mich generell niemandem auf dieser Welt anvertrauen. Niemandem, bis auf Diana. Meine Gefühle waren zum geheim halten gemacht, nicht zum ausplaudern. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht einen Punkt hatte, den ich in dieser Diskussion nennen konnte. Der Mensch, zu dem ich mich entwickelt hatte widerte mich an, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ich fühlte mich als würde ich mein Leben lang neben mir stehen und mich selbst dabei beobachten, wie ich einen Fehler nach dem anderen beging. Gruppenarbeit hatte ich schon immer gehasst. Nicht mal zu mir selbst war ich ehrlich, ich brauchte also ganz bestimmt keinen- »Partner?« Eine ruhige Stimme sprach zu mir. Als ich wieder in der Realität angekommen war, sah ich ein paar Beine, die lässig vor mir standen. Und ich könnte schwören, ich erkannte die Energie, die zu mir sprach. Ich hob zögernd den Kopf. Vor mir stand- wie erwartet- Nathan. Mit schief gelegtem Kopf musterte er mich und grinste amüsiert. Musste er aus dreizehn möglichen Mensch wirklich ausgerechnet mich auswählen? Ich schaute mich um und stellte fest, dass alle anderen schon hastig mit Diskutieren beschäftigt waren. Ich hatte also offensichtlich keine Wahl, als ihm zu einem ruhigeren Platz am Fenster zu folgen. Nathan nahm Platz und wies mich mit einer Handbewegung darauf hin, mich auf den gegenüberliegenden Sessel zu setzen. Er lehnte sich auffordernd nach vorne und verschränkte seine Finger. »Also… fang an, mystery girl.« Ich spürte, dass er mich provozieren wollte, versuchte allerdings, mich nicht darauf einzulassen. »Ich heiße Hope. Und wenn einer sich mysteriös verhält, dann wohl du«, antwortete ich ruhig. »Richtig, Hope wie Hoffnung. Passend.« Ich warf ihm einen entnervten Blick zu. Er merkte anscheinend nicht, dass solche Bemerkungen in dieser Situation unangebracht waren. »Also, Hope, was gefällt dir an dir selbst?« Ich hielt einen Moment inne, dann schüttelte ich den Kopf. »Komm schon. Wirklich gar nichts?« »Nein, nichts. Gibt es überhaupt jemanden, dem sein Aussehen gefällt?« »Das zählt auch nicht. Erzähl mir etwas über deine Persönlichkeit.« Ich warf genervt den Kopf in den Nacken. Diese Unterhaltung hatte ich schon einige Male geführt. »Meine Persönlichkeit ist so unscheinbar, ich kann sie mir selbst nicht einmal beschreiben.« Er grinste genugtuend. »Geheimnisvoll also.« »Ich bin nicht geheimnisvoll, ich bin einfach langweilig. Ich habe weder besondere Talente, noch sonderlich viele Freunde«, erwiderte ich. Er legte seinen Kopf leicht schief. »Muss das denn?« Ich schaute ihn fragend an. »Alles, was du gerade aufgezählt hast. Muss das denn sein? Wer sagt, dass Diversität nicht auch schön ist?« »Die Gesellschaft?« Er warf mir gespielt enttäuschte Blicke zu. Ich verschränkte die Arme und ließ mich in den Sessel fallen. »Du bist dran. Was gefällt dir denn an dir selbst?« »Wie viel Zeit hast du?«, grinste er schadenfroh. Ich rollte mit den Augen. Er hatte also noch mehr Sprüche auf Lager. »Gibt es denn auch irgendetwas, bei dem dein riesiges Ego aussetzt?« Er schüttelte überzeugt den Kopf. »Wabi-Sabi.«, ergänzte er und lehnte sich zurück. Ich warf ihm erneut fragende Blicke zu. »Wabi-Sabi, ein japanisches Sprichwort. Bedeutet so viel wie: Das Schöne im Imperfekten finden.«, erklärte er mit präsentierenden Handbewegungen. »Woher weißt du das denn?«, fragte ich verwirrt. Nathan zuckte mit den Schultern und sein Grinsen weitete sich. »Bin eben auch geheimnisvoll.« Ich rollte erneut mit den Augen. Um diesen Jungen zu verstehen bräuchte man wohl ein ganzes Handbuch.

Der Himmel begann langsam zu dämmern. Meine erste Stunde war beendet und während ich die verlassen Straßen entlang schlich, bereute ich jede Sekunde. Ich hatte mich vor der Gruppe blamiert, wusste auf eine einfache Frage keine Antwort und Nathan – ja er machte alles nur noch unerträglicher. Immer hatte er eine unpassende, provokante Bemerkung parat und sein dämliches Grinsen setzte meine Nerven aufs Spiel. Und doch ging mir die Frage nicht aus dem Kopf, aus welchem Grund er diese Gruppe besuchte. Welche Vorfälle konnten diesen Jungen derart mitnehmen, dass er trotzdem in der Lage war, gelassen und belanglos Witze zu reißen?

4

Verschwommene Stimmen rissen mich aus der Welt der Träume. Ein Blick auf die Uhr erinnerte mich sofort an das nächste Treffen der Therapiegruppe, welches am Vortag angekündigt wurde. Nachdenklich ließ ich meine Hand durch die Haare fahren und den gestrigen Tag revue passieren. Jetzt, da ich auf den Tag zurückblickte und mehr oder weniger als Außenstehende für meine eigenen Erlebnisse galt, wirkten diese beinahe surreal. In keiner Welt hätte mein normaler, oder eben nicht normaler, Menschenverstand beschlossen, mich in einen Raum voller Fremden zu begeben und über meine Schwächen zu reden. Erst recht nicht, ohne jedes Wort, das ich sprechen würde, im Voraus wieder und wieder innerlich zu wiederholen. Aber etwas war anders. Etwas drängte mich dazu, ohne weiteres Nachdenken zu handeln. Etwas drängte mich dazu, wieder und wieder diese Treffen zu besuchen. Ich konnte nicht entziffern, was genau meine Gedanken beherrschte, doch was immer es war ließ meine Beine wie ferngesteuert das Bett verlassen. Ich erinnerte mich an Nathan und unsere mehr oder weniger effiziente Unterhaltung. Ich erinnerte mich an seine kalten, sarkastischen Bemerkungen und sein selbstgefälliges Grinsen. Ob er wohl wieder erscheinen würde? Offensichtlich besuchte er diese Treffen wohl aus purem Spaß. Bis auf seine qualvoll fehlende Empathie sah ich nämlich keinerlei Fehler, geschweige denn Probleme in ihm. Es sei denn, er wusste es auch nicht besser, als diese hinter einer Maske zu verstecken.

Als ich meine Zimmertür öffnete, trat ich mitten unter die Stimmen, die mich geweckt hatten. Mein älterer Bruder Luke hatte es sich wieder einmal zur Mission gemacht, die beiden jüngeren, Chloe und Noah, auf hohem Niveau zu unterhalten. Ich zwang mich zu einem wagen Lächeln. Es war nett, mitanzusehen, wie sich die beiden ihres Lebens erfreuten, wie sie Luke in den Arm fielen und jedes von ihren Spielzeugen und Büchern mit purer Freude betrachteten. Chloe und Noah waren ihr Leben lang, und damit die letzten sieben Jahre meines Lebens, Tag für Tag der Sonnenschein in unserem Alltag. Es gab nichts, was ihnen die Freude am Leben nahm. Nichts raubte ihnen die Energie, nichts ließ den Funken in ihren Augen erlischen.

An meine Kindheit

An manchen Tagen beobachte ich meine Geschwister und sehe ein Spiegelbild meiner selbst. Auch ich war als Kind energiegeladen und entdeckerisch, auch ich war einmal glücklich. Ich wusste nicht, wann diese Freude im Laufe meines Lebens verblasst war, doch ich vermisste nichts mehr, als jene vergangenen Tage. Diese Tage, an denen man mit düsteren Gedanken noch nicht vertraut war. Tage, an denen man noch nicht nachdachte, noch nicht verstand. Als Kind lebt man lediglich in seiner eigenen Welt. Sorglos und frei führt man sein Leben, immer Neues entdeckend, immer neue Ideen ausführend. Bis man an einem Punkt steht, an dem man urplötzlich mit der Realität konfrontiert wird. Man beginnt, zu zweifeln, zu sorgen. Und irgendwann steht man plötzlich neben sich und sieht hilflos mit an, wie das innere Kind in einem langsam verblasst. Auf einmal ist man kein Kind mehr, doch wirklich erwachsen scheint man auch nicht zu sein. Man ist irgendetwas dazwischen, hilflos suchend nach der eigenen Identität. Bei dem Anblick meiner kleinen Geschwister kann ich nicht anders, als sie zu beneiden. Mich danach zu sehnen, ein letztes Mal sorglos und glücklich umher zu springen. Unabhängig von allem Anderen in dieser Welt. Und doch entwickelt ein kleiner Teil von mir ein Gefühl von Angst. Denn auch ich war bereits an diesem Punkt gestanden, ahnungslos, was wohl auf mich zukommen würde. Und ohne Vorwarnung zwingt uns diese Welt plötzlich dazu, viel zu früh erwachsen zu werden, loszulassen. Und uns ein Leben lang zu den ersten Jahren unserer Existenz zurück zu sehnen und zu träumen.

Chloe und Noah hatten mich nun entdeckt und begannen, wild durcheinander auf mich einzureden. Ich versuchte, mein Lächeln so weit wie möglich zu erweitern und mit ihnen herum zu toben. Wenn ich eines wünschte, dann war es, die beiden so lange wie irgend möglich vor der Dunkelheit des Lebens zu bewahren. »Wow..« Lukes Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ich blickte zu ihm herüber und bemerkte augenblicklich seinen besorgten Gesichtsausdruck. Vorsichtig legte er den Handrücken auf Noahs Stirn. »Noah, du glühst.« »Wie, immer noch?«, stieß ich verzweifelt aus. Die beiden waren seit Wochen von Krankheitssymptomen geplagt. Doch als ich sie wieder umher springen sah, hatte ich kurzzeitig die Hoffnung gehegt, sie hätten sich wieder erholt. Auch ich legte jetzt die Hand auf Chloes Stirn, die noch immer in meiner Nähe stand. Augenblicklich spürte ich pure Hitze mit meinem Handrücken kollidieren. »Verdammt.« Ich seufzte. In gesundem Zustand waren die beiden vielleicht ein Sonnenschein, doch krank verursachten sie meist nichts als Unwetter. »Meinst du, die Temperatur könnte einfach von der Anstrengung kommen?« fragte Luke und strich sich nachdenklich über den Nacken. Ich begutachtete Chloe genauer. »Nein, nicht in dem Ausmaß. Der Rest ihres Körpers ist kühl und sonderlich viel Farbe haben sie auch nicht im Gesicht.« Auch Luke warf einen genaueren Blick auf Noah. »Jetzt wo du es sagst. Essen wollten sie auch nichts.« »Es hat keinen Wert, Luke. Wir müssen sie zum Arzt bringen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich das wieder von selbst ausklingen wird.« Luke nickte und richtete sich auf. »Du hast Recht. Irgendwann können wir heute mit Sicherheit Zeit einräumen.« Hastig warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr. »Ich muss los. Halte mich auf dem Laufenden.« Luke nickte mir zu, wenn auch mit einem gewissen Grad an Verwirrung. Ein Glück nur, dass ihm die Zeit fehlte, mich über meine Pläne auszufragen.

»Komm schon, du wirst doch nicht dein Leben lang so mies drauf gewesen sein.« Nathan warf mir ein scherzhaftes Grinsen zu. Ich runzelte die Stirn und ließ meinen Blick zum Fenster hinaus schweifen. Unser heutiges Diskussionsthema behandelte unsere Kindheit. Einige Momente verweilte ich stumm und sammelte meine Worte. Eigentlich wusste ich genau, was ich zu sagen hatte. Vor nicht einmal einer Stunde hatte dieses Thema bereits meinen Kopf beherrscht. Ich war mir nur noch nicht vollkommen sicher, ob ich all diese Gedanken mit Nathan teilen wollte. Wann immer ich diese jemandem preisgab, spürte ich ein gewisses Gefühl der Verletzlichkeit in mir entflammen. Und wann immer ich ein Wort mit Nathan wechselte, hatte ich den Eindruck, er würde jede Gelegenheit nutzen, um mich verbal zu verletzen. Nicht, weil es seine Absicht war, vielmehr, weil er keine Grenzen kannte. Stumm bittend, er würde sich keinen Scherz daraus machen, antwortete ich schließlich auf seine rhetorische Frage.

»Nein, tatsächlich nicht. Meine Kindheit war wunderschön.« Entgegen aller Erwartungen blieb Nathan still und wies mich an, fortzufahren. Irritiert ließ ich schließlich meine Gedanken sprechen. »Ich war wirklich ein lebensfrohes Kind. Ich hatte eine liebende Familie, die immer für mich sorgte, Freunde, die Tag für Tag an meiner Seite standen. Keine Sekunde meines Lebens war wirklich langweilig. Irgendwie lebte ich mein Leben einfach noch in Farbe. Ich bin auch nicht so sicher, was passiert ist.« »Alle tot?« Ich warf ihm einen genervten Blick zu. »Nein. Größtenteils befinden sich noch immer genau dieselben Menschen in meinem Leben. Es scheint einfach so, als läge mittlerweile ein einziger grauer Schleier über der Welt. Jedenfalls über meiner Welt. Irgendwann war sie einfach von der Dunkelheit befallen.«

Nathan lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Dann hoffe ich mal, du hast keine Angst vor der Dunkelheit.« »Ironischer Weise nicht mehr. Vor was sollte man sich auch fürchten, wenn der eigene Verstand das mit Abstand Gefährlichste ist? Es ist im Prinzip dasselbe, wie mit den ganzen furchtbaren Gestalten, vor denen wir uns immer gefürchtet hatten. An einem gewissen Zeitpunkt hörten wir letztendlich auf, unter unseren Betten nach Monstern zu suchen, weil wir realisierten, sie waren die ganze Zeit direkt in uns.« Nathan grinste noch immer. »Wow, scheint so, als sei das Glas bei dir noch nie halb voll gewesen. Wenn nicht sogar schon seit langer Zeit ausgetrocknet.« Ich verdrehte die Augen. »Denkst du wirklich, du bist das Monster in deinem Leben?«, hakte er nach. Meine Stimme erklang hauchdünn. »Vielleicht. Ich denke, in uns allen steckt irgendeine Art von Monster. Die meisten haben es nur noch nicht gefunden. Oder wollen sich nicht eingestehen, dass es existiert.« Ich zwang mich dazu, den Gedanken fallen zu lassen. »Was ist mit dir? Ich bezweifle, dass du derart taff bist, wie du es mir vorspielst. Irgendeinen Grund musst du doch auch haben, um hier aufzukreuzen.« »Den suche ich auch noch.« Er zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Erzähl mir von deiner Kindheit«, hakte ich nach. Haargenau fokussierte ich seinen Gesichtsausdruck, als die Frage seinen Verstand durchquerte. Einen Bruchteil einer Sekunde lang war mir, als fiel seine Maske. Doch kaum hatte ich geblinzelt, saß er mir gewohnt ausdruckslos gegenüber.