9,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Love Is All You Need – oder doch eher: Love Is A Battlefield?

Neben der Musik gab es für Zoë immer nur eine Liebe: Simon, ihren besten Freund. Aber bevor sie es ihm sagen konnte, zog er weg – und Zoë blieb wie eine zerkratzte Schallplatte an ihren Gefühlen hängen. Nun ist Simon wieder in London – frisch geschieden und so liebenswert wie einst. Doch ständig kommen Zoë der unausstehliche PR-Manager Nick, ihre hochzeitsbesessene Familie oder die Big Fat Greek Wedding ihres Bruders in die Quere. Und je schwieriger es für Zoë und Simon wird, desto mehr gilt: „Love Is All Around“ …

„Ein unglaublich komischer und einmalig cooler Liebesroman, der selbst die härtesten Zweifler an der Romantik rosa Herzchen sehen lässt.“ Annette Frier.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 541

Ähnliche

Über das Buch

Love Is All You Need – oder doch eher: Love Is A Battlefield?

Neben der Musik gab es für Zoë immer nur eine Liebe: Simon, ihren besten Freund. Aber bevor sie es ihm sagen konnte, zog er weg – und Zoë blieb wie eine zerkratzte Schallplatte an ihren Gefühlen hängen. Nun ist Simon wieder in London – frisch geschieden und so liebenswert wie einst. Doch ständig kommen Zoë der unausstehliche PR-Manager Nick, ihre hochzeitsbesessene Familie oder die Big Fat Greek Wedding ihres Bruders in die Quere. Und je schwieriger es für Zoë und Simon wird, desto mehr gilt: »Love Is All Around« …

»Ein unglaublich komischer und einmalig cooler Liebesroman, der selbst die härtesten Zweifler an der Romantik rosa Herzchen sehen lässt.« Annette Frier

Über Christina Pishiris

Christina Pishiris, geboren in London, kommt aus einer Familie griechisch-zypriotischer Abstammung, und immer, wenn in ihrer (weitläufigen!) Verwandtschaft geheiratet wurde, hieß es, George Michael werde vielleicht auch kommen. Natürlich wurde sie jedes Mal enttäuscht, und aus lauter Frustration begann sie kleine Geschichten auf Papierservietten zu kritzeln. Seitdem hat sie ihr ganzes Leben geschrieben, als Journalistin, später fürs Fernsehen und für Musikdokumentationen. Davon abgesehen hätte sie auch gern so eine Katze wie ihre Nachbarn und nimmt für ihr Leben gern kitschige 80er-Jahre-Playlists auf.

Annette Hahn studierte Englische Literaturwissenschaft und Literarische Übersetzung in München und lebt heute in Münster. Sie übertrug u.a. Fay Weldon, Graeme Simsion, Anne Fortier und Zoe Fishman ins Deutsche.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

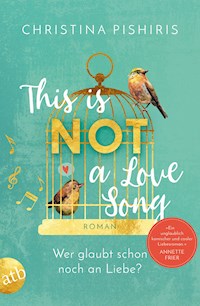

Christina Pishiris

This is (NOT) a Love Song

Roman

Aus dem Englischen von Annette Hahn

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Dank

Impressum

Kapitel 1

The First Cut is the Deepest

Dass ich nicht mehr an die Liebe glaube, würde ich so nicht sagen, aber meine letzte Beziehung dauerte ganze zwölf Tage.

Vielleicht wären es sogar zwei Wochen geworden, wenn ich nicht einen Wochenendtrip vorzeitig abgebrochen und ihn mit der Hand in der Bluse einer Barfrau erwischt hätte.

Ein Jammer, wirklich. Es war meine Stammkneipe, und samstagabends servieren sie da zwei Mojitos zum Preis von einem.

Wenn jemand fragt, sage ich immer, meine einzig wahre Liebe sei die Musik. Denn mal ehrlich: Wenn es etwas gibt, das mich durch endlose Tage und einsame Nächte hindurch tröstet, dann ist es Musik. Eigentlich höre ich fast alles, das Einzige, was ich absolut nicht ausstehen kann, sind schnulzige Lovesongs.

Und nun will mein Bruder in ein paar Wochen heiraten und hat mich um einen Tipp für den Eröffnungstanz gebeten. Ich habe ihm »Love’s a Slap in the Face« von Kiss empfohlen.

Liebe als Ohrfeige? Den Vorschlag fand er weniger gut – und sucht noch immer den perfekten Song.

Aber kein Song ist perfekt. Genau deshalb hören wir ja immer wieder hin. Wer will schon Perfektion? Ich habe ihm geraten, seinen eigenen Song zu schreiben, aber das ist ihm wohl zu viel Arbeit.

Ich hingegen habe so einige Erfahrung damit, mir Sachen auszudenken und aufzuschreiben. Bevor ich Musikjournalistin wurde – manchmal muss ich mich da immer noch kneifen –, habe ich meinen eigenen persönlichen Rockstar erfunden. Auf diese Weise wurde ich Präsidentin des »Zak Scaramouche Fanclub«, der bei der letzten Zählung aus exakt zwei Mitgliedern bestand: mir und Simon Baxter.

Als Simon und ich zwölf Jahre alt waren, haben wir uns Zak Scaramouche ausgedacht, wobei wir die Initialen unserer Namen verwendeten: »Z« für Zoë und »S« für Simon. Wir stellten ihn uns als eine Art Geheimagenten-Rockstar vor – James Bond mit Lidstrich sozusagen.

Simon war es, der unbedingt wollte, dass Zak Geheimagent ist. Im Kino lief gerade GoldenEye, und er war ein Riesenfan von Pierce Brosnan. Zak wusste beide Rollen mühelos in sich zu vereinen: Er spielte Akkorde auf seiner Les Paul und hatte dabei die geladene Walther PPK diskret im Schulterholster stecken. Ich stellte ihn mir immer wie Marc Bolan von T. Rex vor: mit wilden Locken und einem stechenden Blick aus kajalumrandeten Augen. Was wäre eine bessere Tarnung für einen Spion als ein Image als Glamrocker mit einem Hang zu übermäßig viel Make-up? Wer würde auch nur ahnen, dass sich unter dem aufgeknöpften Hemd und der Schlangenlederhose die Lizenz zum Töten verbarg?

Zak legte seine Konzerttermine immer so, dass sie mit seinen Aufträgen zusammenfielen, und mit seinen Auftraggebern kommunizierte er über den Fanclub.

Wenn einer von uns in den Urlaub fuhr, schrieb er dem anderen Postkarten von Zak. Auf Simons erster Karte sah man vorn unter dem Grüße aus Lanzarote! einen Esel mit Sonnenbrille. Die Rückseite war von oben bis unten mit seiner sauberen Handschrift bedeckt.

Liebes Fanclub-Mitglied,

für ein Open-Air-Konzert bin ich gerade an der Playa Blanca von Lanzarote. Die Proben laufen gut, aber scheiße nochmal: Der blöde Sand kriecht einfach überall rein!

Ich bin wahnsinnig beschäftigt. Nach meinem zehnten Album und der vierten Scheidung hab ich jetzt Baccara gelernt– und mich als echtes Naturtalent gezeigt. Bei der Gelegenheit habe ich im hiesigen Casino Royale doch glatt den internationalen Waffenhändler The Crook gesichtet, nicht weit von der Playa Blanca entfernt.

So weit für heute, lieber Fan.

Tanz den Fandango!

Diese Postkarten bedeuteten mir alles. Ich war jung und voller Hoffnung und außerdem absolut sicher, dass die Bösen immer ihre wohlverdiente Strafe bekamen und Liebe aus Herzchen und Blümchen bestand. Doch dann wurde ich älter, und die Postkarten wurden weniger, und ich verlor meinen Glauben an die Romantik. Und nach Simons Heirat kamen gar keine Postkarten mehr. Ich gab dem Internet die Schuld. Wer schickte überhaupt noch irgendwas per Post? Auch die Liebe hat das Internet ruiniert. Dating-Apps fordern dich auf, binnen weniger Sekunden über einen Menschen zu urteilen. Was ist aus dem langsamen Kennenlernen geworden? Für so was ist das Leben mittlerweile viel zu schnell.

Vor etwa einem Jahr kam dann die Einladung, dem »Zak Scaramouche Fanclub« auf Facebook beizutreten, was unseren juvenilen Geheimbund wiederbelebte. Sonst hatte sich allerdings nichts geändert. Wir waren noch immer die einzigen beiden Mitglieder, und Zak reiste noch immer durch die Weltgeschichte und begeisterte seine Fans, während er nebenher Halunken fing.

Und was Simon und mich betraf: Wir tanzten weiter den Fandango und benutzten einen imaginären Rockstar, um um unsere Gefühle füreinander herumzulavieren, ohne die richtigen Schritte zu wagen.

Kapitel 2

You’re So Vain

Ich saß dem Mann gegenüber, der für Millionen Schulmädchen der erste Schwarm ihres Lebens war.

Zu einem gewissen Grad konnte ich es sogar nachvollziehen – allein die glückliche Kombination seiner Gene qualifizierte ihn dafür, Mitglied einer Boygroup zu sein: Er war ein hübscher Kerl mit weit auseinanderliegenden blauen Augen und harmlos weichen Wangen, die nicht jeden Morgen mit einer Rasierklinge abgeschabt werden mussten. Seine Haartolle war lang genug, um rebellisch zu wirken, gleichzeitig kurz genug, um Mittelschichteltern nicht zu beunruhigen. Das ist nämlich die Krux bei einem Teenieschwarm: Sich die heimliche Fummelei unter der Bettdecke mit ihm vorzustellen mag verlockend sein, in Wahrheit aber möchten wir ihn immer heiraten.

Im Moment allerdings entsprach Jonny Delaney – alias »Der Süße« der Boygroup Hands Down – nicht unbedingt dem Bild des Traumlovers; er sah eher aus, als hätte er Verstopfung. Seine gezupften Brauen stießen in der Mitte fast zusammen, während er akribisch sämtliche Gründe aufzählte, aus denen unsere Rezension der neuen Platte seiner Band »total arschmäßiger Schwachsinn« war. Ich versuchte, Interesse vorzutäuschen, nippte an meinem Champagner und nickte, tatsächlich suchte ich jedoch den Raum nach jemand anderem ab: Patrick Armstrong, dem Mann, der hier am heutigen Abend gefeiert wurde.

Die Bar war dunkel, deshalb konnte ich die Gesichter nicht richtig erkennen. Wände und Decke waren mit schwarzem Velours bespannt, und die einzige Beleuchtung bildeten Kandelaber aus Plexiglas, die auf verspiegelten Tischen standen. Ich kam mir vor, als würde ich in Ozzy Osbournes Schlafzimmer sitzen, während mich eins von Sharons Schoßhündchen ankläffte.

Das Einzige, was ich klar erkennen konnte, waren Jonny Delaneys Zähne. Sie waren bläulich weiß und so symmetrisch wie zwei Reihen Kaugummidragees. Die mussten falsch sein – kein Mensch in London hatte von Natur aus solche Zähne.

Er schnappte sich eine Flasche Bier vom Tablett des nächstbesten Kellners und legte zum Trinken den Kopf in den Nacken. Ein Schimmer Grau ließ mich hoffen: War das etwa eine Amalgamfüllung? Wenn er den Mund nur ein bisschen weiter aufmachen würde …

»Hören Sie mir überhaupt zu, Zadie?«

Zadie? Sollte er etwa Zähne zeigen von Zadie Smith auf dem Nachttisch liegen haben? Na, das passte ja.

Ich korrigierte meine Blickrichtung und sah ihm in die Augen. »Natürlich höre ich Ihnen zu.«

»Es ist das beste Album, das wir je gemacht haben. Sie müssen das noch mal neu besprechen.«

»So läuft das nicht.«

»Dann sehen Sie zu, dass es so läuft – Sie sind doch Chefredakteurin.«

Dass ich die Chefredakteurin war, bedeutete noch lange nicht, dass alles so lief, wie ich es wollte. Ich hatte mir den Mund fusselig geredet, um meinen Verleger zu überzeugen, dass eine Boygroup wie Hands Down in unserem Magazin grundsätzlich nichts zu suchen hatte, doch man sieht ja, was dabei herausgekommen ist. Allerdings triggerte der Artikel dann so viele Kommentare auf unserer Webseite, dass der plötzliche Datenverkehr fast unsere Server gekillt hätte. Und auch die Printausgabe profitierte: Nach fast zwei Jahren rückläufiger Verkaufszahlen war der Absatz zum ersten Mal wieder gestiegen.

Aber weder unsere Stammleser noch die Neukunden waren glücklich: In meinem Mailpostfach stapelten sich Hassmails aus unserem Stammleserbezirk Hackney, während ich auf Twitter von erbitterten Teenagermädchen angefeindet wurde, natürlich in Großbuchstaben.

In dieser Woche hassten mich offenbar alle – bis auf meinen Verleger.

Ich klinkte mich wieder in Delaneys Frequenz ein, der sein angetrunkenes Gejammer lautstärkenmäßig weiter hochgefahren hatte. Sein Atem schlug mir entgegen – und er stank allen Ernstes nach gammligem Knoblauch. Der heißeste Küsser des Planeten – zumindest nach Aussage der Yellow Press – litt unter üblem Mundgeruch.

»Ich wette, Sie haben es sich nicht mal angehört, Sie blöde Kuh.«

Wow. Dachte er etwa, es würde ihn weiterbringen, mich zu beschimpfen?

Ich hätte mich nicht wundern sollen. Vor mir stand jemand, dessen ausgefeilteste Formulierung persönlichen Danks im CD-Booklet aus Emojis bestand.

In einer Hinsicht hatte er allerdings recht: Ich hatte das Album nicht gehört. Ich hatte noch nicht einmal die Rezension geschrieben. Aber das wollte ich ihm nicht auf die Nase binden; lieber wollte ich mir einen kleinen Spaß erlauben.

»Das brauchte ich auch nicht«, sagte ich. »Das dritte Album einer Boygroup ist immer das ›Erwachsenenalbum‹. Ihr schreibt an jedem Song selbst mit, weshalb sich jede Nummer um Sex dreht. Ihr holt euch ein paar Gast-Rapper mit krimineller Vorgeschichte dazu, die euch Glaubwürdigkeit verleihen sollen. Auf dem Cover zeigt ihr eure frisch gestochenen Tattoos, und der einzige Song, der nichts mit Sex zu tun hat, handelt davon, welch hohen Preis ihr für euren Ruhm bezahlen müsst. Nächstes Jahr um diese Zeit wird einer von euch ein Kind haben, einer wird sich als schwul outen, und einer hat zu Jesus gefunden. Keiner von euch wird je wieder ein Album aufnehmen.«

Delaney blieb der Mund offen stehen, und weil ich nicht auf den nächsten Schwall heißer Luft und schlechten Atems warten wollte, machte ich mich schleunigst davon. Erst nachdem ich etliche Personen zwischen mich und den Traumprinzen für Minderbemittelte gebracht hatte, holte ich wieder Luft. Ich strich mein Chiffonkleid glatt und entspannte meine Hand, die immer noch das Champagnerglas umkrampft hielt.

Professionell gesehen, hatte ich gerade keinen Glanzauftritt hingelegt, aber das war mir egal. Von diesem Idioten würde ich mir nicht verderben lassen, wofür ich heute eigentlich hier war: den Ruhestand von Patrick Armstrong zu feiern, einem der bedeutendsten Manager in diesem Business und zugleich mein Freund und Mentor.

Als Patrick vor vielen Jahren seine Armstrong Associates gründete, mietete er ein Büro über dem Restaurant meiner Eltern im Stadtteil Acton und holte sich bei ihnen seine tägliche Ration Keftedes und Zaziki. Damals arbeitete ich in den Ferien immer ab Mittag hinter der Theke und hasste es, weil meine Mum mir genau die Sachen nie zutraute, die Spaß machten, etwa, Spirituosen per Dosierer aus den an der Wand montierten Flaschen einzuschenken oder Irish Coffee zuzubereiten – obwohl ich heimlich geübt hatte, die Sahne über einen Löffelrücken zu gießen, um die perfekte Schichtung hinzukriegen. Aber nein: Alles, was meine Mühe mir einbrachte, waren ein knallrotes Gesicht vom Dampf der Spülmaschine und halb taube Ohren von all dem griechischen Siebziger-Jahre-Pop, den mein Vater unbedingt spielen und zu dem meine Mutter auch noch singen musste, vorzugsweise einen halben Ton daneben.

Patricks Besuche waren da ein Highlight, und wir kamen ins Reden. Ich war von seiner Arbeit fasziniert, und später, als ich mit der Uni fertig war, stellte er mich ein paar Musikjournalisten vor, die mir anboten, mal eine Rezension zu schreiben. Es war also Patrick, dem ich meine Karriere verdankte. Er kannte jeden im Geschäft und war dafür bekannt, um den Hals stets eine Fliege und in der Hand meist ein Glas Gordon’s zu tragen. Zwanzig Jahre und unzählige Gins später standen nun zweihundert Leute in diesem Privatclub in Fitzrovia, Londons einstigem Bohème-Viertel, um ihn angemessen in den Ruhestand zu verabschieden.

Seine Firma war irgendwann aus der kleinen Bude im Außenbezirk in ein dreistöckiges Bürogebäude in der Innenstadt umgezogen, aber jetzt hatte er sie an Pinnacle Artists verkauft, einen Medienkonzern, dessen zentral gelegenes Hauptbüro wegen seiner stachligen Stahlfassade schon den Zorn von Prince Charles auf sich gezogen hatte.

Während ich an der Theke entlangging, hielt ich nach anderen mondgesichtigen Boygroup-Mitgliedern Ausschau – für den Fall, dass ihr Radar angeschlagen hatte, weil ich einen von ihnen beleidigt hatte. Aber die Luft war rein.

Patrick stand in einer kleinen Gruppe an einem Stehtisch neben der Bar. Ich fing seinen Blick auf, als eine Bedienung im Bleistiftrock sich gegen ihn lehnte, ihm ins Ohr flüsterte und etwas in seine Jackentasche schob. Man hätte auf die Idee kommen können, dass sich da etwas Anrüchiges abspielte, doch ich erkannte es als das, was es war: Eine geschäftstüchtige Jungmusikerin wollte ihr Demotape an den – unbestritten einflussreichsten – Mann bringen. Patrick nickte, die Bedienung verabschiedete sich mit kokettem Lächeln, und er wandte sich zu mir um.

»Nie sind es hübsche junge Männer, die mir etwas ins Ohr hauchen«, bemerkte er.

»Ich bezweifle, dass heute Abend überhaupt welche hier sind. Aber wenn ich einen sehe, schicke ich ihn zu dir.«

Er stieß mit seinem Gin- an mein Champagnerglas, und wir tranken beide einen Schluck. Meiner war – dank Delaney – deprimierend warm.

»Ich hätte dich fast nicht erkannt«, sagte er. »Du trägst ja ein Kleid.«

»Alles zu deinen Ehren, Patrick.«

»Noch dazu siehst du darin sehr gut aus. Mir ist aufgefallen, wie dieser Hands-Down-Typ dich beäugt hat.«

»Das war vor Wut und nicht vor Wonne«, sagte ich. »Was hat der hier überhaupt zu suchen?«

»Pinnacle vertritt die Band. Ich habe die Verkaufszahlen gesehen. Du wirst nicht glauben, was die für Umsätze machen.« Er schüttelte den Kopf. »Meine Patentochter hat mich gebeten, ihr zum zehnten Geburtstag Konzerttickets zu besorgen.«

Ich rümpfte die Nase. »Zehn scheint mir ein bisschen jung für diese Jungs. Hast du mal deren Texte gehört? Das Anzüglichste, was die Beatles über Sex singen durften, war ›I Want to Hold Your Hand‹. Aber Hands Down jaulen von Rammeln und Stoßen, ohne jeden Versuch einer Metapher, und sie werden für zehn- bis zwölfjährige Mädchen vermarktet. So was gefällt mir nicht.«

»Sind das nicht einfach nur Liebeslieder?«

Ich verdrehte die Augen. »Diese Jungs würden Liebe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in die gewaxten Ärsche beißt.«

Patrick zwinkerte. »Vielleicht sollte ich ihr stattdessen lieber ein Abo von Re:Sound kaufen?«

»Gute Idee!« Ich drückte ihm liebevoll die Hand. »Ach Patrick, ich werde dich vermissen. Bist du sicher, dass du aufhören willst?«

Er lächelte erfrischend nikotingefärbt. »Die schwerste Entscheidung, die ich je getroffen hab.«

»Du bist fünfundsechzig und hast dir eine Belohnung für gutes Betragen verdient. Eine Chance, dieses Haupt mit dem verdächtig vollen Haar öfter mal aufs Ruhekissen zu betten.«

Er fuhr mit der Hand durch besagtes Haar, das mir bei jedem Treffen voller vorkam. »Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Kann sein, dass Elton mir mal den Namen eines Spezialisten genannt hat, aber mehr verrate ich nicht …«

»Du hättest Diplomat werden sollen«, sagte ich. Und fügte völlig undiplomatisch hinzu: »Von Marcie hast du wohl noch nichts gehört?«

Er schüttelte den Kopf, und ich bekam ein flaues Gefühl im Magen. Marcie Tyler zog sich notorisch vor der Öffentlichkeit zurück, aber ich hatte fest darauf gebaut, dass ich sie für unser Magazin interviewen könnte. Sie hatte 150 Millionen Alben verkauft, war angeblich die Inspiration für David Bowies »Heroes« gewesen und gerade frisch aus dem Entzug entlassen. Nachdem Patrick jahrelang ihr Manager gewesen war, hatten wir gehofft, sie würde heute Abend aufkreuzen, allerdings hatten die beiden sich irgendwann zerstritten und seit zehn Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Gerechterweise muss ich hinzufügen, dass sie in den letzten zehn Jahren mit fast niemandem gesprochen hatte – vor allem nicht mit Journalisten. Doch nun munkelte man, dass ein lang ersehntes Album in Vorbereitung sei. Ein Interview mit dieser Ikone wäre ein spektakulärer Coup und würde meinem Verleger beweisen, dass meine Vision für unser Magazin die richtige war. Abgesehen von der klitzekleinen Tatsache, dass sie keine Interviews gab.

»Ich bin sicher, du findest einen Weg, mit Marcie zu sprechen«, sagte er. »Du warst schon früher kreativ, wenn es darum ging, eine Lösung zu zaubern.«

Patrick fand immer die richtigen Worte, doch bevor ich ihm für sein Vertrauen danken konnte, stieß Justin zu uns, sein fester Freund seit dreißig Jahren. »Sorry, Zoë, ich muss dir Patrick leider entreißen.«

Patrick zwinkerte mir zu. »Oje, das klingt, als wäre ich in Schwierigkeiten.«

Er zog sein Portemonnaie aus der Tasche und entnahm eine Visitenkarte. »Meine neuen Kontaktdaten. Über Weihnachten bin ich auf diesem Weingut auf Kreta. Komm uns da besuchen, dann betrinken wir uns und suchen dir einen netten griechischen Mann, so wie deine Eltern es sich schon immer gewünscht haben.«

Ich hatte es aufgegeben, mir einen netten Mann zu suchen, ob nun griechisch oder sonst was. Die Musik war eine tolle Branche, um darin zu arbeiten, gab als Kontaktbörse aber nicht viel her. Vor ein paar Jahren hatte ich mal was mit dem Nachrichtenredakteur von NME, aber der wollte immer wissen, was ich in den Nächten trieb, in denen ich ohne ihn unterwegs war – und das nicht etwa aus Eifersucht. Ich hätte ja über eine Story stolpern können, die ihm entging, weil er in Unterhose auf dem Sofa saß und eine Folge Star Trek nach der anderen glotzte.

Single zu sein passte mir ganz gut. Es bedeutete, dass ich, wenn es mich überkam, ebenfalls einfach zu Hause bleiben und serienweise das stärkste Schiff der Föderation bewundern konnte. In Unterhose.

Aber Patrick war einer der Guten, und ich würde ihn vermissen. Mir verschwamm die Sicht, und ich fuhr schnell mit einem Finger unter den Augen entlang. Gott, was war nur mit mir los? In dieser Stimmung konnte ich genauso gut nach Hause gehen – das Letzte, was ich wollte, war, hier in Tränen auszubrechen.

Ich bahnte mir den Weg zur Garderobe und gab dem Typen dort meine Marke, aber anstatt hinter den Samtvorhang zu verschwinden und mir meinen Mantel zu bringen, lehnte er sich vor und grinste.

»Echt cool, wie Sie dem Popstar-Dödel einen vor den Latz geknallt haben.«

»Jonny Delaney? Das haben Sie bis hierher gehört?«

Er schüttelte den Kopf. »Ich habe vorhin Drinks serviert und hab einfach zugehört. Auf Kellner achtet keiner, das ist, als hätte man eine Tarnkappe auf.« Er deutete über meine Schulter und schnitt eine Grimasse. »Leider hat es der da auch gehört.«

Ein großer Mann in dunklem Anzug kam auf mich zu. Im Gegensatz zum Garderobier wirkte er weniger amüsiert. Seine markant gewölbte Stirn warf einen Schatten auf sein Gesicht, und im Gehen blitzte angriffslustig rotes Seidenfutter aus seinem Jackett. Er blieb neben mir stehen, sagte jedoch weder etwas, noch wandte er mir den Kopf zu; er legte seine Hände nur flach auf die Theke, was der Jackenwart als Signal verstand, sich hinter den Vorhang zu verziehen.

Der Typ war wohl in meinem Alter und hatte ein Profil, wie man es sonst nur in Marmor verewigt in Museen sah. Die Linie, die seine Stirn, Nase und Kinn bildeten, hätte Pythagoras sicher aufjubeln lassen: gutes Aussehen nach mathematischen Gesetzen.

»Sie sind Zoë Frixos, Chefredakteurin bei Re:Sound.«

Seine Stimme klang feindselig – er fragte nicht, sondern stellte fest.

Kampfbereit straffte ich die Schultern. »Werden Sie mir gleich noch meine Körbchengröße und Blutgruppe mitteilen?«

»Ich bin Nick Jones.«

Der Name sagte mir nichts. »Schön für Sie.«

Jetzt sah er auf mich herunter. In seinen flaschengrünen Augen brodelte Ungeduld. »Ich bin der PR-Manager von Hands Down und würde es begrüßen, wenn Sie bei Gesprächen mit meinen Künstlern etwas mehr Professionalität an den Tag legen würden.«

Wow. Noch so ein aufstrebender Edelknabe, der sich für was Besseres hielt. Ich mochte wetten, dass er morgens Ewigkeiten brauchte, um diese akkurat rechtwinkligen Koteletten zu trimmen. Ich verlagerte mein Gewicht, um seine Schulter aus meiner Schutzzone zu entfernen.

»Wie ich sehe, haben Sie Ihre Manieren auf derselben Schule gelernt wie Jonny Delaney.«

Nun richtete er sich zu voller Größe auf. Er musste über eins neunzig sein – aber ich bin eins achtundsiebzig ohne Absätze; so schnell schüchtern große Männer mich nicht ein.

»Sie wollen mit mir über Manieren reden? Von Ihren war in dem Gespräch mit Jonny aber nichts zu merken.«

Na, der hatte Nerven – stand da in seinem Designeranzug und machte einen auf selbstgerecht.

»Tja, hätten Sie Ihren Job gemacht, hätten Sie Ihrem Schützling zwischen Milchfläschchen und Mittagsschlaf erklären können, dass wir keine Kritiken umschreiben, nur weil sich jemand in seinen Gefühlen verletzt sieht.«

»Sie meinen, ich hätte meinen Job nicht gemacht? Das sagt die Frau, die Alben rezensiert, ohne sie vorher anzuhören?«

In Sachen Aussehen mochte er vielleicht überreich beschenkt worden sein, sein Verstand hingegen zeigte deutliche Defizite – womit er wiederum gut zu seinem Klienten passte.

»Ich habe schon seit Monaten keine Rezension mehr geschrieben. Dafür habe ich eine Rezensentin. Aber ich wollte Delaney nicht sagen, wer sie ist, weil er sonst seine zigtausend minderbemittelten Twitter-Follower auf sie losgelassen hätte, und ich habe ein dickeres Fell.« In den sozialen Netzwerken angegriffen zu werden gehörte zum Job, aber Hands-Down-Fans konnten besonders rabiat sein. »Als Chefredakteurin stehe ich aber natürlich hinter unserer Kritik.«

»Das war keine Kritik – das war ein Verriss.«

»Von den Musikbloggern und Teenie-Webseiten mögen Sie die Rezensionen ja kaufen können, wir gehören jedoch zur ernst zu nehmenden Presse.«

Ich sah, wie er die Kiefer zusammenbiss. Das hatte offenbar gesessen. »Sie sitzen moralisch auf einem ziemlich hohen Ross. In Ihrer Rezension steht, ich zitiere: ›Die beste Stelle auf dem Album sind die zwei Minuten Stille zwischen dem letzten Song und dem Hidden Track‹.«

Ich verkniff mir ein Grinsen. Schon als Lucy den Text abgab, hatte ich mich köstlich über diesen Satz amüsiert, und ich fand ihn immer noch witzig.

»Es ist eine schlechte Kritik. Das können Sie Ihrem waidwunden Rehbubi doch sicher klarmachen, oder? In allen anderen Rezensionen wird das Album schließlich in den höchsten Tönen gelobt. Ach, Moment mal … alle anderen Rezensionen wurden ja auch von der Plattenfirma bezahlt.«

Am liebsten hätte ich mich jetzt umgedreht und wäre triumphierend davongestapft, aber ohne meinen Mantel war das eine schlechte Idee.

»Ihr bei Re:Sound seid nicht so besonders, wie Sie vielleicht meinen«, sagte er. »Es muss nicht unbedingt Geld fließen, damit Tauschgeschäfte zustande kommen.«

Wollte er mich jetzt mit seinem Wirtschaftsabiturwissen beeindrucken? Darauf hatte ich nun wirklich keinen Bock. Glücklicherweise ratschte in diesem Moment der Vorhang zurück, und der Garderobier erschien mit meinem Mantel. Ich bedankte mich, schwang das Teil über die Schulter und zog ohne ein weiteres Wort von dannen.

***

Die Begegnung hatte mich in widerspenstige Stimmung versetzt. Als mir dann auch noch irgend so ein Anzugtyp – wahrscheinlich ein mittelwichtiger Plattenboss – das Taxi, das ich herbeigewinkt hatte, vor der Nase wegschnappen wollte, baute ich mich vor ihm auf und zwang ihn mit meinem fiesesten Blick zum Rückzug. Dann schob ich mich auf den Rücksitz, knallte die Tür hinter mir zu und ließ mich vom Fahrer nach Shepherd’s Bush fahren.

Anmaßende PR-Manager waren ein Fluch. Sie hatten keinen Sinn für Perspektive. Ihre Mails waren mit DRINGEND oder WICHTIGE NEUIGKEITEN übertitelt, doch der Inhalt war meist DUMM oder SCHNEE VON GESTERN. Zum Glück hatte ich nicht vor, jemals wieder Hands Down oder irgendeine andere autogetunte Newcomerband in unserem Magazin zu besprechen.

Wir ließen das West End hinter uns und fuhren durch Notting Hill und Holland Park. Eingeklemmt zwischen Bussen, umrundeten wir den kleinen Park in Shepherd’s Bush, dann dirigierte ich den Fahrer in meine Straße, wo meine Wohnung im obersten Stockwerk einer stuckverzierten Stadtvilla mit unzähligen Rissen im Putz lag.

Snowy, die Nachbarskatze, lauerte auf dem kleinen Mauersims, doch sobald sie mich sah, streckte sie sich und wollte gestreichelt werden. Ich kraulte ihr das weiche weiße Fell unterm Kinn, und sie schnurrte. Man sollte meinen, eine Katze namens Snowy müsse weiß sein, aber sie war grau mit ein paar weißen Flecken – also ziemlich genau die Farbe von Londoner Schnee.

Ich schloss die Wohnung auf und knipste das Licht an. Während ich über den Stapel Werbesendungen auf dem Boden balancierte, stach mir zwischen den Prospekten für Doppelglasisolierung und Lieferpizza etwas ins Auge.

Ich bückte mich und hob es auf. Es war eine Postkarte aus New York: Das Chrysler Building glänzte vor indigoblauem Himmel. Ich drehte die Karte um und las.

Liebes Fanclub-Mitglied,

tolle Neuigkeiten!

Die Gerüchte über mein Ableben waren restlos aus der Luft gegriffen– ein paar Kugeln können mich doch nicht aufhalten! Zwischen zwei Aufnahmen von Gitarrensoli hat mir ein netter Chirurg in meinem Heimtonstudio die bösen blauen Bohnen aus dem Körper gepflückt.

Ach, übrigens: Meisterdieb Vladimir Terribol wurde in Moskau beim Boarden in ein Flugzeug nach Heathrow beobachtet, deshalb mache ich mich auch dahin auf die Socken– ich komme nach London, Baby.

Tanz weiter den Fandango!

x Zak

Wann war die Karte abgeschickt worden? Ich studierte den Stempel auf der Briefmarke, um das Datum zu entziffern, aber da war nur blaue Schmiere zu sehen. Ich las den Text noch einmal, um sicherzugehen, dass ich ihn richtig verstanden hatte. Ich hatte Simon seit Jahren nicht mehr gesehen, und jetzt kam er nach London? Mein Puls beschleunigte von Viertel auf Achtel, während ich langsam begriff:

Simon war auf dem Weg nach London.

Kapitel 3

Nothing Compares 2 U

Mein Wecker klingelte üblicherweise um acht, aber schon um Viertel nach sieben wachte ich erfrischt und energiegeladen auf. Das ergab keinen Sinn – ich hatte nicht einmal fünf Stunden geschlafen. Und noch während ich mich im Bett rekelte und streckte und mit den Zehen wackelte, wurde es mir schlagartig bewusst.

Ich war glücklich.

Ich war schon lange nicht mehr glücklich gewesen. Der Stress in meinem Job hatte mich dafür viel zu sehr im Griff. Jetzt auf einmal merkte ich es – wieso war mir das nicht schon früher aufgefallen? Eine einzige Postkarte, und es war, als hätte jemand den Soundtrack von Radiohead zu Motown gewechselt.

Schon immer hatte Simon diese Wirkung auf mich gehabt. Wir wuchsen Tür an Tür auf, obwohl ich erst einmal ziemlich skeptisch gewesen war, als er in unsere Straße zog. Nach zehn Jahren im krawalligen Kokon einer griechischen Großfamilie wusste ich mit einem blonden, blauäugigen Einzelkind, dessen Eltern sich anschwiegen, nicht viel anzufangen.

Meine Mum lud Simon direkt am Einzugstag zu uns ein. Sie sah die gestressten Gesichter der Eltern, die die endlose Parade der Pappkartons ins Haus dirigierten, zog Simon sanft aus dem Schatten des schräg in unserer Ealinger Sackgasse geparkten Umzugswagens und direkt in unseren Garten. Sie schlug vor, ich könne ihm doch den Gemüsegarten zeigen, weshalb ich mein Fahrrad – einen Raleigh Chopper mit abgefahrenen Reifen – mitten auf dem Rasen fallen ließ und mit Simon pflichtschuldig ans hintere Gartenende trottete, wo meine Eltern Gurken, Artischocken und Kürbisse anbauten sowie ein Blattgemüse, dessen englischen Namen ich zu der Zeit noch nicht kannte. Mit der griechischen Bezeichnung Láchana erntete ich nur verständnislose Blicke. (Später erfuhr ich, dass man es Spinat nannte.)

Die Baxters waren Amerikaner, aber das sagte mir nichts, bis mein Bruder Pete auftauchte, bei Simons Akzent große Augen bekam und immer wieder nachfragte, ob er die Cousins Duke aus The Dukes of Hazzard und den Knight Rider Michael Knight persönlich kenne. Der arme zehnjährige Simon sagte irgendwann Ja, nur um einen neuen Freund zu gewinnen.

Simon ging nicht zur Hazelwood-Grundschule, wie ich es tat. Seine Eltern oder besser: das Ingenieurbüro seines Vaters karrte ihn jeden Tag den weiten Weg zu einer feinen katholischen Privatschule in Hammersmith. Klar, dass es ihm da nicht gefiel und er nie richtig Anschluss fand. Sein Akzent – so cool er für meinen Bruder auch gewesen sein mochte – disqualifizierte ihn stets als Außenseiter. Und so hing er nach der Schule mit mir ab.

In den ersten drei Jahren lief alles prima – bis wir dreizehn wurden und sich alles änderte. Zumindest für mich. Es war um die Zeit, als ich meinen ersten BH kaufte: Ich brauchte gleich einen mit B-Cups, weil ich – als »Jungsmädchen« – meinen Busen so lange wie möglich verleugnet hatte. Und die neuen Hormone brachten noch eine weitere Komplikation mit sich: Ich fing an, mich in Simons Nähe unwohl zu fühlen.

Eines Tages Anfang September, nachdem ich von meiner jährlichen Urlaubsreise zu Verwandten in Zypern zurückgekehrt war, lehnte er am Torpfosten und wartete auf mich. Er wirkte größer, seine Schultern schienen breiter, und irgendwie legte sich in mir ein Schalter um. Ich stand plötzlich auf ihn. Verglichen mit den Jungs, die ich den ganzen Sommer um mich gehabt hatte, war er James Dean. Nach all den verklemmten Schwarzhaarigen war Simon nicht nur dunkelblond, sondern vor allem … relaxt. Er trug weder taillenhohe Jeans noch weiße Frotteesocken – seine Levi’s saßen tief auf der Hüfte, und seine abgerissenen Converse waren einfach lässig.

»Hey, Frixie«, rief er, als ich zu ihm in den Vorgarten kam.

Gott sei Dank benahm immerhin er sich wie immer, denn ich wusste auf einmal kaum mehr, wie man einen Fuß vor den anderen setzte.

»Hi, Si«, murmelte ich und wagte nicht, ihn anzusehen.

Er richtete sich auf, und der Duft seines Deos schwappte zu mir rüber. Warum machte mich das auf einmal so an? Ich war dabei gewesen, als er es gekauft hatte, verdammt nochmal.

»Irgendwas ist anders«, sagte er.

Ich bekam Panik und musste mich zwingen, ihn anzusehen. Waren seine Wimpern schon immer so lang gewesen?

»Und – was unternehmen wir?«, fragte ich, ohne auf seine Bemerkung einzugehen.

Er lehnte sich zu mir, und ich nahm eine weitere Woge seines Antitranspirants wahr. Mein eigenes versagte gerade: Meine Achseln waren spürbar feucht, zum Glück trug ich mein schwarzes Nirvana-T-Shirt.

Er musterte meine Nase, und ich dachte: Wenn da jetzt Schnodder dranhängt, bringe ich mich um.

Er grinste. »Sind das etwa Sommersprossen?«

Ich grinste zurück, unsäglich erleichtert. In allen Teenie-Liebesromanen, die ich bislang gelesen hatte, hasste die Heldin ihre Sommersprossen. Ich dagegen mochte meine, weil sie mich so überaus normal machten – immerhin hatten alle meine englischen Freundinnen auch welche. Normalerweise waren meine blass, doch nun hatte die Mittelmeersonne sie hervorgelockt.

Und es war nicht nur meine Haut, die anders aussah. Der Sommer hatte mich verändert. Vielleicht hatte es irgendwas mit meinem ersten Besuch in einem Nachtclub zu tun (Careless Whispers am Strand von Lacarna) oder meinem ersten alkoholischen Cocktail (einem San Francisco, der laut meiner Cousine Elena toll schmecken sollte – was nicht der Fall war). Es war das pure Klischee, aber im Verlauf eines Sommers hatte ich die drei revolutionären Höhepunkte meines Teenagerdaseins durchlebt: Sex (einen Zungenkuss am Strand mit Elenas Kumpel Dimitri), Drogen (der Schuss Tequila in meinem San Francisco) und das Erwachen in einem anderen Körper (das BH-Größen-Aha-Erlebnis mit der Messtabelle bei Marks & Spencer). Warum hatte ich nicht vor Zypern schon gemerkt, dass mir mein Bikini zu klein geworden war? Ich hatte unanständig ausgesehen. Kein Wunder, dass Dimitri so begeistert gewesen war.

Nach meiner Rückkehr nahm ich Simon nun auf neue Weise wahr. Wo ich sonst einen scheuen, einsamen Sonderling gesehen hatte, entdeckte ich plötzlich einen unverstandenen, rebellischen Einzelgänger. Wieso war mir nicht schon früher aufgefallen, wie cool er wirkte, wenn er den Kragen seiner Bikerjacke hochklappte? Wie hatte ich ablehnen können, als er mir mal vorgeschlagen hatte, die Schule zu schwänzen und stattdessen Almost Famous im Kino anzuschauen – in der letzten Reihe? Zum Glück hatte er mir keine meiner unbedachten Absagen übel genommen. Für ihn war ich immer noch die beste Freundin, aber »beste Freundin« klang jetzt irgendwie schal. Ich wollte mehr.

Was die Sache für mich besiegelte, war unsere Tanzaufführung in der neunten Klasse. Bis dahin hatte mir unser alljährlicher Auftritt vor der ganzen Schule immer gefallen, und in der achten Klasse hatten wir noch zu einem wirklich originellen Medley aus Beatles-Songs getanzt. Zwölf Monate später war unsere Lehrerin allerdings schwer verliebt und plante fleißig ihre Hochzeit, was der einzig nachvollziehbare Grund sein konnte, weshalb die sonst so coole und sogar nasenberingte Miss Farrell uns diesmal zu Céline Dions »My Heart Will Go On« tanzen ließ.

Gab es in der Musikgeschichte auch nur einen einzigen Song, der noch kitschiger war als dieser?

Nein. Definitiv nicht.

Ich weiß noch, wie ich bei Simon darüber ablästerte, während wir diese Folge von Friends sahen, in der alle mitkriegen, dass Monica und Chandler zusammen sind – übrigens meine Lieblingsfolge, nicht nur wegen des Friends-to-Lovers-Themas. Aber selbst das konnte meine schlechte Laune nicht vertreiben.

»Na komm, so schlimm ist der Song nun auch wieder nicht.«

Ich verdrehte demonstrativ die Augen.

Daraufhin holte Simon seine Gitarre und sang im schönsten Falsett zur geklimperten Melodie von »My Heart Will Go On«. Da wir aber dreizehn und in puncto Humor leicht zufriedenzustellen waren, änderte er den Text zu »My Fart Will Go On« und beschwor so eine dauerpupsende Céline herauf.

Wir krümmten uns vor Lachen.

Ich wünschte, mein einziges Problem bei dem Auftritt wäre die Wahl des Songs gewesen. Denn es kam noch schlimmer. Nach einer Drehung knickte ich unglücklich um und verstauchte mir den Knöchel, musste aber bis zum bitteren Ende weiterhumpeln, begleitet vom hämischen Kichern der in der ersten Reihe sitzenden Siebtklässler.

Die kleinen Scheißer.

Simon war für mich da, zu Hause angekommen lachten wir darüber, und er besah sich meinen Fuß. Es waren seltsam befangene Minuten, während ich meinen Strumpf auszog, das Hosenbein hochrollte und er vorsichtig die empfindliche Stelle betastete.

Ich weiß noch, wie ich dachte: Bitte, lieber Gott, lass meinen Fuß nicht stinken. Dicht gefolgt von: Bitte, lieber Gott, lass dieses einzelne schwarze Haar, das manchmal auf meinem großen Zeh wuchert, heute einfach nicht da sein. Griechischer Abstammung und in der Pubertät zu sein, war eine besonders schwierige Kombination.

Wie hätte ich mich nicht Hals über Kopf in ihn verlieben können? Er brachte mich zum Lachen, er ließ mich meine Demütigung vergessen, und er kümmerte sich mit derselben bedächtigen Sexyness um meinen geschwollenen Knöchel wie Doctor Ross aus Emergency Room.

Nur zu gern würde ich jetzt davon erzählen, wie Simon meine Gefühle schlussendlich erwiderte und sich in mich verliebte, während er mir zu dem legendären Grunge-Sound der Pearl-Jam-Zeile »Oh I, oh, I’m still alive« in die Augen sah, doch das Schicksal warf sich uns auf brutalste Weise in den Weg: Sein Vater wurde befördert, seine Eltern ließen sich scheiden – was möglicherweise damit in Verbindung stand –, und ein paar Tage vor seinem sechzehnten Geburtstag sagte mir Simon, sie würden nach Amerika zurückziehen, um näher bei seinen Großeltern zu leben, nun, da er eine alleinerziehende Mutter habe.

Er verließ mich also, und ich versank in einen Liebeskummer, so abgründig, dass er jede meiner Beziehungen bis Ende zwanzig überschatten sollte.

Niemand kam an Simon heran. An den »heiligen Simon«, wie meine beste Freundin Georgia ihn bald nannte.

Vielleicht sollte mich das heute, mit 34, nicht weiter behelligen, aber diese frühen Jahre unserer romantischen Laufbahn sind nun einmal prägend.

Die erste Liebe ist grausam.

***

Selbst die morgendliche Rushhour in der Central Line konnte meine Stimmung nicht trüben. Beschwingt verließ ich um 9:30 Uhr am Oxford Circus die U-Bahn und fühlte mich charakterfest genug, um auf meinen üblichen Americano bei Starbucks zu verzichten und mir stattdessen im Café neben der Redaktion frischen Orangensaft zu besorgen.

Ich holte meine Schlüsselkarte hervor, um ins Gebäude zu gehen, wo Jody bereits am Empfang saß. Mit ihren perfekten glatten Haaren, die sich niemals kräuselten, egal, wie feucht die Luft war, sah sie immer makellos gepflegt aus. Ich brauchte eine Regenwolke nur anzugucken, schon hatte ich Topfwolle auf dem Kopf.

»Hattest du gestern einen schönen Abend?«, erkundigte ich mich.

Sie wurde rot. »Stuart will am Wochenende mit mir nach Paris fliegen.«

Ich grinste. »Oh, là, là.«

Jody hatte bei Beziehungen nicht immer ein gutes Händchen bewiesen, aber ihr neuer Typ – Stuart – klang nach einem, der es ernst meinen könnte.

Ich bog ins Treppenhaus ab und nahm zwei Stufen auf einmal.

Unsere Redaktion lag im vierten Stock, aber ich mied den Aufzug, weil er zu oft kaputtging. So müde ich auch sein mochte: Es war das Risiko nicht wert, stecken zu bleiben.

Die Redaktionsräume hätten dringend einen neuen Anstrich gebraucht, der Teppich war abgelaufen, und es gab keine Klimaanlage. Kaum zu glauben, was aus Re:Sound geworden war, seit die Zeitschrift 1966 in der Carnaby Street gegründet worden war. Damals spielte Jimmy Page noch auf den Weihnachtsfeiern, und der Verleger stellte Keith Richards seinen ersten Dealer vor. In manchen Versionen dieser Geschichte war der Verleger sein erster Dealer.

Doch in Zeiten des Internets war es für Printmedien schwierig geworden. Als eines der größten monatlichen Musikmagazine hatte Re:Sound eine treue Leserschaft, aber die Verkaufszahlen litten merklich unter den frei zugänglichen Online-Artikeln. Das letzte Jahr war ein vorläufiger Tiefpunkt gewesen, wir mussten die Frequenz unserer Ausgaben zurückfahren und Mitarbeiter entlassen, weshalb neue Teppiche und vernünftige Klimaanlagen unbezahlbarer Luxus waren. Ebenso wie dreilagiges Klopapier, das ich dennoch immer wieder in unser Budget schmuggelte – Zoë Frixos, die Schutzheilige der Hintern.

Die Musik, die ich beim Reinkommen hörte, stammte von einer Band, die mein Chef Gavin am vorigen Samstag in Brighton entdeckt hatte. Heute war Freitag, und er hatte noch nicht erlaubt, dass jemand auch nur ein einziges Mal ein anderes Album anmachte. Sein Monitor leuchtete, doch er saß nicht am Schreibtisch.

Lucy, die Redakteurin für Rezensionen, fehlte ebenfalls.

Aber es war auch gerade erst zehn Uhr und der entspannteste Tag des Monats. Gestern war die jüngste Ausgabe in Druck gegangen, was bedeutete, dass wir heute unsere Schreibtische aufräumen, die nicht so dringenden E-Mails beantworten und uns erst einmal locker machen konnten, weil wir wussten, dass die nächste Deadline vier wohlige Wochen entfernt lag.

Ich setzte mich an meinen Platz und fuhr den Mac hoch. Noch während ich die Post-its von meinem Monitor entfernte – alles für die Ausgabe, die wir gerade fertiggestellt hatten – und in den Papierkorb warf, kam Lucy ins Büro.

»Morgen, Boss«, sagte sie und schleuderte die Umhängetasche neben ihrem Schreibtisch auf den Boden. Lucy war dreiundzwanzig und so was wie ein Wunderkind. Dass sie in ihrem zarten Alter schon Redakteurin war, bewies ihr erstaunliches Talent. Sie war wie die Journalistinnenlegende Caitlin Moran, nur mit rosa Haaren.

Mit zwanzig hatte sie angefangen, uns Rezensionen von Konzerten zu schicken, und nach der fünften Publikation bot ich ihr eine feste Stelle an. Ihre reichen Eltern waren entsetzt, dass sie lieber Karriere als Musikjournalistin machen wollte, anstatt zu studieren, und warfen sie prompt aus dem Haus.

»Wie war Patricks Abschiedsfeier?«

»Ganz okay«, meinte ich. »Als die Reden anfingen, wurde er ein bisschen sentimental, aber davon abgesehen, wirkte er ganz glücklich.«

»Ich hab gehört, Jonny Delaney hat sich bei dir beschwert?«

Ich kippte gerade den letzten Rest meines O-Safts hinunter, und Lucys Bemerkung ließ mir das Zeug in die falsche Kehle geraten. Panischer Husten, bis ich wieder Luft bekam. »Woher weißt du das? Hat er online was geschrieben?«

Sie wurde rot, fast im selben Ton wie ihre Haare.

»Ich hab beim Reinkommen zufällig Mike getroffen.«

»Und woher wusste der das?«

»Er hatte Jonnys neuen PR-Typen dabei. Wie heiß ist der denn bitte schön?«

»Nick Jones war hier?«

»Ja, bei Mike.«

Als Verleger kümmerte sich Mike vor allem um die wirtschaftlichen Belange, mit den Inhalten des Hefts hatte er im Grunde nichts zu tun. Aber vor sechs Wochen war unser Magazin von der Octagon-Gruppe gekauft worden, einem Unternehmen, das Softdrinks herstellte, und unsere neuen Obermuftis interessierte nur das Resultat am Ende des Jahres. Man hatte uns versprochen, es würde sich nichts ändern, aber natürlich hatte es das trotzdem. Unsere Ausgaben wurden haargenau überwacht und sämtliche Gehaltserhöhungen auf Eis gelegt. Am schlimmsten war jedoch, dass Mike mich seitdem beständig anhielt, mehr kommerzielle Bands in der Zeitschrift zu besprechen und sich stärker auf den Mainstream zu fokussieren. Bisher hatte ich mich geweigert – es widersprach genau dem, weshalb unsere Leserschaft uns seit so vielen Jahrzehnten treu geblieben war. Bei Hands Down hatte ich schließlich nachgegeben, und die gesteigerten Verkaufszahlen dieser Ausgabe bewiesen – frustrierenderweise –, dass Mike recht gehabt hatte.

Mein achtzehnjähriges Ich hätte die heutige Zoë eine Verräterin genannt. Allerdings musste mein Teenager-Selbst auch nie Miete für eine Wohnung in der Londoner City zahlen.

Mein Telefon klingelte. Mikes Name erschien auf dem Display, aber ich ließ es klingeln. Hier war ein Gespräch unter vier Augen gefragt.

Mikes Büro lag zwischen den Toiletten und dem Notausgang. An den Wänden hingen seit 1970 unverändert Teakpaneele, und die Fensterscheiben waren mit diesem feuerfesten Drahnetz durchzogen, das mich sofort an Schule erinnerte.

Als ich reinkam, zog er an einer nicht aktivierten E-Zigarette. Da hätte er genauso gut an einem Kugelschreiber saugen können.

»Lucy hat mir von deinem morgendlichen Besucher erzählt.«

Er nahm die Zigarette aus dem Mund und warf sie in eine Schublade. »Du wirkst verärgert.«

»Lass mich raten: Er will mehr Berichte über seine blöde Boyband.« Mike wollte etwas erwidern, aber ich war noch nicht fertig. »Das war nicht in Ordnung, Mike. Du hättest ihn nicht treffen dürfen. Du weißt, dass du dich nicht ins Redaktionelle einmischen darfst.« Ich stand nun direkt vor seinem Schreibtisch, dessen grüne Lederoberfläche mit Tintenflecken und Kratzern übersät war.

»Ich dachte, unter den gegebenen Umständen mache ich mal eine Ausnahme.«

»Welcher Umstand könnte wohl rechtfer…«

»Er ist gerade zu Marcie Tylers PR-Manager ernannt worden.«

»Scheiße – nicht dein Ernst!«

Das musste irgendein kosmischer Witz sein. Haha, Universum, der war gut … Mike beäugte mich misstrauisch. Er war fünfundzwanzig Jahre älter als ich und mit einer Spezialeinheit bei den Falklandkriegen dabei gewesen. Er kannte sich mit Befragungsmethoden aus und konnte praktisch aus jedem eine Antwort herauskitzeln, indem er nur eine Augenbraue hochzog.

In diesem Moment war es die linke. »Irgendetwas, das ich wissen sollte, Zoë?«

»Wir sind gestern Abend ein bisschen aneinandergeraten.«

»Was ist passiert?«

Ich war überrascht, dass Nick ihm nichts erzählt hatte – oder vielleicht hatte er das sehr wohl, und Mike wollte nun meine Version der Geschichte hören.

»Er fand, ich wäre Jonny Delaney von Hands Down gegenüber unhöflich gewesen.«

»Warst du das?«

»Wir hatten einen offenen und ziemlich deutlichen Meinungsaustausch.«

Mike schüttelte den Kopf, doch die erwartete Rüge blieb aus. »Glaubst du, die Sache könnte unsere Chancen bei Marcie beeinträchtigen?«

Ich nickte.

Er nahm einen Füller und balancierte ihn gedankenverloren auf der Spitze eines Zeigefingers. Selbst die Schwerkraft beugte sich seinem Willen. Als sich der Schildpattfüller auf eine Seite zu neigen begann, brachte Mike ihn mit seinen militärisch scharfen Reflexen wieder ins Gleichgewicht. »Er schien mir ein ganz umgänglicher Typ zu sein. Tatsächlich meinte er, dass Marcie mit dem Gedanken spielt, ihr erstes Interview seit fast zehn Jahren zu geben, und unser Magazin hält er dabei für ziemlich geeignet.«

Ich traute meinen Ohren nicht. »Ziemlich? Wir sind das geeignetste Magazin weit und breit!« Ich sah den vierseitigen Artikel schon vor mir: künstlerisch anspruchsvolle Fotos von Marcie in einem alten Landhaus, ihr wildes schwarzes Haar kontrastreich vor verwittertem südenglischen Kalkstein …

»… im Tausch gegen …«

Ich schaltete den Film in meinem Kopf auf Pause. »Gegen was?«

Mike lächelte verkniffen.

Ich stöhnte. Nicks Lektion über Tauschgeschäfte ergab plötzlich einen Sinn. »Er will, dass wir die Rezension über Hands Down revidieren? Ich habe ihm gesagt …«

Mike ließ den Füller auf den Tisch fallen. »Ein Feature – doppelseitig, plus Cover.«

Ich kniff mir in die Nasenwurzel. »Verstehe. Wird er uns auch noch sagen, welchen Schrifttyp wir verwenden sollen?«

»Du hast doch gesehen, was bei nur einer Rezension zu Hands Down mit den Verkaufszahlen passiert ist. Warum sollen wir immer nur alten Größen wie Marcie hinterherjagen, die quasi ein Phantom ist?«

»Weil sich Re:Sound nie mit Boygroups abgegeben hat. Erkennst du nicht die Ironie an der Sache? Hands Down will, dass unsere Authentizität auf sie abfärbt, aber mit jedem Artikel, den wir über sie bringen, geht sie uns ein Stück flöten. Ich kann mich nicht hinstellen und mit ansehen, wie die Zeitschrift, die ich liebe, seit ich dreizehn bin, zu einem Klatschmagazin verkommt.«

»Das kann ich absolut nachempfinden, aber hier steht mehr auf dem Spiel als nur unsere Authentizität. Es geht ums Überleben. Ich tue, was ich kann, um Octagon glücklich zu machen, aber wenn unser Umsatz nicht deren Zielvorgaben erreicht, ziehen sie den Stöpsel.«

»Drohen sie etwa, uns dichtzumachen?«

Mike nickte.

Natürlich hatte ich gewusst, dass genau das auf uns zukommen würde, aber immer versucht, nicht darüber nachzudenken. Ich hatte gehofft, der Ruf unseres Magazins würde ausreichen, um Octagon für eine Weile ruhigzustellen. Doch jetzt war der Alptraum einer drohenden Schließung plötzlich grausame Realität.

»Ich habe ihnen gesagt, wir hätten einen Sensationsbericht in petto, für die Septemberausgabe, aber wir müssen schon vor ihrer Vorstandssitzung in zwei Monaten eine Steigerung der Anzeigenverkäufe und höhere Absatzzahlen vorweisen.«

»Na, da haben wir ja gar keinen Druck.«

Ich versuchte, mich durch die Tragweite seiner Ankündigung nicht einschüchtern zu lassen. Wichtig war, sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren: das Interview mit Marcie.

»Wie war dieser Nick denn so bei dir?«, erkundigte ich mich in möglichst unverfänglichem Tonfall.

»Schien ein ganz netter Kerl zu sein«, sagte Mike.

Ich verdrehte innerlich die Augen. Nick Jones war selbstherrlich, ungehobelt und arrogant. »Nett« war nun wirklich nicht das Adjektiv, das einem bei ihm sofort in den Sinn kam.

»Was hat er eigentlich vorher gemacht?«, wollte ich wissen. »Wieso habe ich nie von ihm gehört?«

»Er war in Südamerika, wo er für Pinnacle Artists wahre Wunder gewirkt hat. Spricht Spanisch wie ein Einheimischer. Französisch und Italienisch wohl auch. Ist also dreisprachig.«

»Aber klar doch«, brummte ich.

Mike runzelte die Stirn. »Wenn man allerdings Englisch mitzählt, sind das sogar vier Sprachen. Wie nennt man es dann?«

»Wichser.«

Er grinste.

»Klingt, als würde er viel umherziehen.« Meine Stimmung besserte sich. »Vielleicht bleibt er gar nicht lange in London.«

»Sei nett zu ihm, Zoë. Zeit ist ein Luxus, den du nicht hast.«

***

Während ich Mikes Büro verließ, klangen mir seine Worte noch im Ohr. Sollte unsere Zeitschrift dichtmachen müssen, hätte nicht nur ich keinen Job mehr, sondern das gesamte Team. Sie hatten Loyalität bewiesen, indem sie bei mir geblieben waren, obwohl nichts in diesem gottverdammten Büro ordentlich funktionierte – die Drucker hatten regelmäßig Papierstau, die Klimaanlage gab ab einundzwanzig Grad den Geist auf. Ich konnte sie auf keinen Fall damit konfrontieren, dass ihr Opfer umsonst gewesen sein sollte.

Plötzlich erfasste mich eine Angst, die meine Füße auf dem Nylonteppich festkleben zu lassen schien. Ich musste mich an der Wand neben der staubigen Yuccapalme abstützen und rutschte langsam zu Boden. Die wachsartigen grünen Blätter waren länger hier als ich. Ich erinnerte mich, dass ich die Pflanze schon an meinem ersten Tag zehn Jahre zuvor gesehen hatte. Ich hatte einen Job bei einer renommierten Tageszeitung ausgeschlagen, die mir fast das Doppelte gezahlt hätte. Aber meine Liebe zu Re:Sound wog mehr als Geld. Ich war mal mitten beim Essen von einem Blind Date abgehauen, weil der Typ angewidert die dicken Brauen zusammengezogen und gesagt hatte, über Musik zu schreiben sei doch wohl ziemlich belanglos. Im Gehen stieß ich »versehentlich« an den Tisch, so dass sich sein Getränk über sein sehr unappetitliches Stück Schweineschwarte ergoss, dessen Speckränder er schmatzend verschlungen hatte. Lieber belang- als kulturlos, hätte ich am liebsten gesagt.

Meine Beziehung zu Re:Sound war die längste meines Erwachsenenlebens – länger als jede mit einem männlichen Wesen.

Die Zeitschrift hatte mich nie enttäuscht, und nun war ich an der Reihe, mich loyal zu zeigen. Ich musste für das kämpfen, wofür sie stand. Auf meinem Stuhl hatten vor mir schon zwölf andere Chefredakteure gesessen, und ich spürte das Gewicht ihres Erbes auf meinen Schultern lasten. Ich war Nummer dreizehn.

Wenn das kein Glück brachte.

***

Wieder am Schreibtisch, schob ich einen Stapel Korrekturfahnen und zwei leere Coladosen aus dem Weg und stupste an die Maus, um meinen Computer aufzuwecken. Ich musste mehr über meinen Feind erfahren.

Nick Jones in Google einzugeben war sinnlos. Da es ein so gewöhnlicher Name war, erhielt ich über eine Million Treffer. Zusammen mit Pinnacle Artists ergaben sich jede Menge Fehlanzeigen, weil es in Verbindung mit der Musikmanagement-Firma unzählige Nicks und Jones gab. Facebook und Twitter brachten mich ebenfalls nicht weiter – ich hätte mich durch endlose Listen von Nick Jones scrollen können. Die einzige einigermaßen nützliche Information war ein zweispaltiges Profil auf der Webseite von Pinnacle, das allerdings überholt war, weil er ganz offensichtlich nicht mehr in Mexiko wohnte. Von den Künstlern, die er dort betreut hatte, hatte ich noch nie gehört, und Hands Down oder Marcie Tyler wurden mit keinem Wort erwähnt. Das einzig Aufschlussreiche war, dass er seit etwas über zehn Jahren für die Firma arbeitete.

Ich schloss den Browser und ärgerte mich über die Zeitverschwendung. Vergiss Nick Jones und konzentrier dich darauf, Marcie ohne ihn zu finden!

***

Eine Stunde später saß ich mit Dawn Reynolds – Patricks Nummer zwei, die seine Firma jetzt als Tochterunternehmen von Pinnacle Artists leitete – beim Mittagessen. Sie war eine Meile von mir entfernt in Ealing aufgewachsen, allerdings fünf Jahre älter. Als Patrick uns vor sechs Jahren miteinander bekannt machte, verstanden wir uns auf Anhieb, unter anderem wegen einer gemeinsamen Leidenschaft für Krimis mit schmierigen Schnüfflern als Ermittler. Sommers wie winters trug Dawn Schwarz, so wie sie auch ihre Liebe zu The Smiths nie ganz verloren hatte.

Während wir unsere Caesar Salads mümmelten, fragte ich sie, was sie über Marcies neues Team wisse.

»Ich hatte heimlich gehofft, dass Marcie jetzt, wo Patrick raus ist, zu uns zurückkommt«, sagte Dawn. »Wir könnten ihr das Beste aus zwei Welten bieten – wir sind eine kleine persönliche Agentur mit der Power einer großen Firma hinter uns, aber Marcie will sich weiterhin selbst managen und Pinnacle nur für ein paar Publicity-Sachen einspannen.«

»Das tut mir leid, Dawn. Damit wären wir schon zwei, die zu viele Hoffnungen in sie gesetzt haben.«

Sie spießte ein Salatblatt und einen Croûton auf ihre Gabel und tunkte alles in ein Schüsselchen mit Extra-Caesar-Soße, das sie immer dazubestellte. »Wir geben ein feines Paar ab.«

Mir war der Appetit vergangen, und ich trank den Rest meines Weins in einem Zug. »Was weißt du über Nick Jones?«

»Nicht viel«, gab sie zu. »Aber meine Kontakte in Südamerika sagen, dass er da drüben Wunder gewirkt hat.«

»Wie, um alles in der Welt, ist er an Marcie gekommen?«

Dawn zog eine Augenbraue hoch. »Ich schätze, er hat einfach eine Menge Süßholz geraspelt.«

»Meinst du etwa das, was ich denke, das du meinst?«

»Marcie ist auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, und er sieht wie ein junger Rock Hudson aus – bis hin zu dem kleinen Grübchen im Kinn. Wer hätte einen wie ihn nicht gern um sich?«

Ich, zum Beispiel. »So oberflächlich ist Marcie nicht.«

»Ich sehe keinen anderen Grund. Marcie hat schon seit Jahren keinen PR-Manager mehr gewollt. Du weißt, wie sehr sie die Presse hasst.«

Dawn hatte mich auf eine Idee gebracht. »Wenn ich schon nicht als Journalistin mit Marcie sprechen kann, dann doch vielleicht von Frau zu Frau. Fällt dir dazu nicht eine Möglichkeit ein?«

Sie legte die Stirn in Falten. »Ihr Haus ist wie ein Bunker – ohne Security geht sie nicht raus, und es gibt keine Fotos von ihr mit Freunden oder Familie. Offenbar gibt es niemanden, über den man an sie rankäme.«

»Sie muss einsam sein.«

»Wie ich gehört habe, ist sie tatsächlich eine ziemliche Einsiedlerin. War nie verheiratet, keine Kinder. Alles, was sie je interessiert hat, war die Musik.«

Wir plauderten noch ein Weilchen und verabschiedeten uns nach einem Hindernislauf durch die Rauchergruppe draußen vor der Tür.

»Sehen wir uns am Dienstag?« Das war mein einziger regelmäßiger Sporttermin, und verabredet zu sein, war vermutlich die Hauptmotivation für mich, dort hinzugehen.

»Tut mir leid, Zoë, ich kann nicht. Da ist das Klaviervorspielen am Schuljahresende – ich hab versprochen, die Kinder hinzufahren.« Sie erstarrte.

»Ist schon gut, Dawn, ich komme klar. Du brauchst nicht so schuldbewusst zu gucken.«

»Nein, mir fällt gerade ein: Ich hab von jemandem bei Pinnacle gehört, dass Marcie Klavierunterricht nehmen will.«

»Willst du etwa vorschlagen, dass ich mich als Klavierlehrerin ausgebe?« Ich lachte. »Das wäre ziemlich Inspektor-Clouseau-mäßig.«

Sie tätschelte meinen Arm. »Nein, aber sie will einen Flügel kaufen – mein Kontakt hat einen privaten Termin im Steinway-Laden in Marylebone für sie organisiert. Den ersten Termin hat sie gecancelt, aber jetzt haben sie einen neuen. Irgendwann in den nächsten Tagen. Ich finde es für dich raus.«

Das klang vielversprechend. Das Geschäft würde vermutlich für normale Kunden geschlossen sein, aber ich könnte mich bestimmt irgendwie hineinmogeln. Und dazu brauchte ich noch nicht mal einen Deal mit Nick.

***

Mit spürbar besserer Laune setzte ich mich nach der Mittagspause wieder an den Schreibtisch. Wenn das mit Dawns Tipp funktionierte, könnte ich möglicherweise mit Marcie persönlich einen Interviewtermin vereinbaren.

Beflügelt machte ich mich daran, die Flut meiner angestauten E-Mails zu beantworten. Hätte dabei nicht andauernd mein Telefon geklingelt, hätte ich das sogar geschafft.

Ein besonders nerviger Anruf kam von einer PR-Dame, die sich beschwerte, weil wir ihren Klienten als »Engländer« bezeichnet hatten.

»Er ist Waliser«, bemerkte sie schroff.

Ich sagte, ich werde mich darum kümmern, und legte schnellstmöglich auf.

»Gavin!« Ich reckte den Hals, um über meinen Monitor zu spähen. »Du hast den Leadsänger von Stepping Stones als Engländer tituliert.«

»Ist das gesetzeswidrig?«

»Er ist Waliser.«

»Blödsinn. Der klingt englisch, wenn man mit ihm redet.«

»Sag einfach immer ›britisch‹, das erspart uns eine Menge Ärger.«

Lucy sah auf. »Typisch Gavin, die Waliser zu verunglimpfen!«

Gavin drehte seinen Stuhl in ihre Richtung. »Was redest du da? Ich hab nichts gegen Waliser.«

»Hast du doch. Was ist mit der Geburtstagskarte, die du mir letztes Jahr geschenkt hast? Da war ein Cartoon-Schaf drauf, und als stolze Waliserin war ich natürlich beleidigt.«

»Du bist aus Leamington Spa«, sagte Gavin. »Damit bist du ungefähr so walisisch wie Lenny Kravitz.«

»Meine Oma ist zur Hälfte Waliserin.«

»Das wusste ich nicht«, brummte er. »Außerdem hast du gesagt, dir hätte die Karte gefallen.«

»Das war, bevor ich gemerkt habe, dass du ein Rassist bist.«

»Ich bin kein Rassist.« Er stand abrupt auf. »Ich geh Kaffee trinken.«

»Einen weißen – mit viel Milch?«, rief Lucy ihm hinterher. Gavin blieb stehen, und man sah, wie sich seine Schultern verspannten.

»Das war ein Witz, Gavin«, meinte ich lachend.

Er zuckte die Achseln und ging.

Lucy krümmte sich kichernd über ihre Tastatur. »Er macht es einem aber auch einfach.«

»Sei vorsichtig mit ihm, Lucy. Er ist sensibler, als du vielleicht denkst.«

Sie schnaubte. »Gavin und sensibel? Ich bitte dich!«

Gavin mochte wie ein harter Typ wirken – rasierter Schädel, breites Kreuz und Augenbrauen-Piercing –, aber er hatte früh seine Mutter verloren und war am Boden zerstört gewesen, als vor ein paar Jahren seine Oma starb. Lucy hatte damals noch nicht bei uns gearbeitet, ich hingegen erinnerte mich an mehr als einen Abend, an dem ich mit ihm im Büro blieb und ihn sich ausweinen ließ, weil seine Freundin nicht fassen konnte, wie ein 27-jähriger Mann den Tod seiner Großmutter so anhaltend betrauern konnte. Überflüssig, zu erwähnen, dass die Beziehung nicht mehr lange hielt. Seitdem war er Single. Gavin sprach nie über Frauen, aber in letzter Zeit war mir aufgefallen, dass sich seine Körperhaltung in Lucys Gegenwart änderte – er schien die Schultern mehr zu straffen und sich aufzurichten.

Vielleicht hatte er aber auch nur ein YouTube-Video über gesunde Körperhaltung gesehen.

Zum Glück verging der restliche Nachmittag ohne weitere Beschimpfungen oder Verarschungen, und um drei bekam ich eine SMS von Dawn, die mir eine Gänsehaut verursachte:

Heut ist dein Glückstag– Marcie geht 18:30 zu Steinway!

Heilige Scheiße! Dies sollte der große Tag sein, an dem sich die Chance böte, mit Marcie zu sprechen? Ich wollte es dem Team schon lautstark verkünden, aber dann ließ ich es doch lieber bleiben. In einer zweiten SMS schrieb Dawn, dass das Geschäft früher schließen und Marcie mit Security auffahren werde. Wie sollte ich da auch nur ansatzweise in ihre Nähe kommen?

Mein Telefon klingelte – Anrufer unbekannt –, aber ich nahm trotzdem ab für den Fall, dass es was mit Marcie zu tun hatte.

»Zoë Frixos.«

»Oh, Entschuldigung, ich muss mich verwählt haben.«

Irgendetwas hielt mich davon ab, sofort den Hörer aufzulegen, da war irgendetwas Vertrautes in der Stimme. »Sie sind mit Re:Sound verbunden. Kann ich Ihnen helfen?«

»Das hoffe ich doch«, erwiderte die Männerstimme. »Ich suche nach einer Miss Zoë Frixiebux.«

Es war lange her, seit mich jemand so genannt hatte. Und es gab nur einen Menschen, der es je getan hatte.

»… Simon?«

»Hey, zum Teufel, wie geht’s dir?«

Ich spürte eine Hitze in mir aufsteigen, die nichts mit unserem stickigen Büro zu tun hatte. »Gut geht’s mir. Zak meinte, du kommst nach London?«

»Richtig. Ich bin heute Morgen gelandet.«

»Das ist ja phantastisch! Wo wohnst du?«

»The Halson in Soho. Ich bin gerade dort angekommen.«

»Das ist ja gleich hier um die Ecke.«

»Ich weiß.« Er sagte eine Weile nichts, während ich aus dem Hintergrund gedämpfte Stimmen hörte. »Ich bin in der Bar, und gerade eben wurde ein mindestens dreißig Zentimeter hoher Früchtebecher an mir vorbeigetragen. Willst du blaumachen und dir einen mit mir teilen?«

»Jetzt?«

»Jetzt.«

Simon und Eiscreme – ich schluckte. Lag die erhöhte Speichelproduktion an der Aussicht auf Eis oder auf Simon?

»Ich bestelle auch extra Schlagsahne …« Seine Stimme klang voll und verführerisch.

»Bin in zehn Minuten da.«

Kapitel 4

Damn! I Wish I Was Your Lover

Ich legte auf. Himmelherrgott– erst Marcie, und jetzt das? Irgendwer lächelte heute auf mich herab. Ich blickte kurz in die Runde, um zu checken, ob jemand mitbekommen hatte, dass die Chefredakteurin gerade hyperventilierte. Aber alles scharte sich um Ayisha, unsere Social-Media-Redakteurin, die das Video eines schlafenden Hundebabys zeigte, dessen Ohren von einem Tischventilator verzwirbelt wurden. Was mich anging, konnte sie am Arbeitsplatz so viel surfen, wie sie wollte, weil die Besucherzahlen unserer Webseite raketenartig in die Höhe geschossen waren, seit sie den Job vor drei Monaten übernommen hatte. Ihre frühere Position als meine Assistentin war bei der Übernahme durch Octagon gestrichen worden. Letzten Monat hatte sie es geschafft, dass unser Artikel über Festivalfood viral ging – und zwar so sehr, dass es sogar eine Erwähnung im Telegraph gab.