Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

La vida y obra de Thomas Hobbes, uno de los filósofos más influyentes de la historia, fundador del pensamiento político moderno. Thomas Hobbes fue un pensador controvertido en la historia de la filosofía. Ya en su época se hizo famoso por sus extraordinarios conocimientos de física, matemáticas, geometría, filosofía y teología. Sus contemporáneos lo admiraron por su saber, pero igualmente lo temieron y hasta lo odiaron, esto último debido a la contundencia y al radicalismo de algunas de sus ideas políticas. Pesimista acérrimo, fue también moralista e interpretó la naturaleza humana como inclinada al mal, de ahí que hubiera que ponerle límites mediante las leyes justas. A lo largo de su vida trataría personalmente con muchos de los intelectuales de su tiempo, como Descartes o Galileo, sabio universal cuyo método científico influenció en la obra de Hobbes. Leviatán, un libro enigmático y extraño pero muy consecuente dentro de la teoría política, lo convertiría en uno de los grandes maestros de la historia de las ideas. Conocido como «el monstruo de la política», Hobbes pensó su época hasta el final: las incesantes guerras civiles y continentales, las pugnas religiosas que asolaban Europa en los siglos XVI y XVII, y las crueldades de los seres humanos condujeron al pensador de Malmesbury a reinterpretar el ideal de alcanzar una paz y una armonía perfectas para la Humanidad. Sus concepciones alcanzarían gran repercusión en las teorías liberales, positivistas, decisionistas y contractuales del siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

THOMAS HOBBES

José Rafael Hernández Arias

THOMAS HOBBES

La biografía del «monstruo de la política»

© del texto: José Rafael Hernández Arias, 2022

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: octubre de 2022

ISBN: 978-84-18741-76-0

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

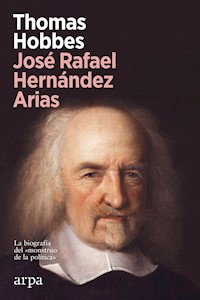

Imagen de cubierta: retrato de Thomas Hobbes, por John Michael Wright

Maquetación: Nèlia Creixell

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

SUMARIO

CAPÍTULO I

El «monstruo de Malmesbury»

CAPÍTULO II

Las peripecias de un «intelectual» inglésen tiempos turbulentos

CAPÍTULO III

Fundamentos filosóficos: el materialismo de Hobbes

CAPÍTULO IV

Del «estado de naturaleza» al contrato de dominio:o de la barbarie a la civilización

CAPÍTULO V

Leviatán: «dios mortal», monstruo bíblicoy soberano terrenal

CAPÍTULO VI

La teoría del derecho de Thomas Hobbes:

«no es la verdad, sino la autoridad, la que hace la ley»

CAPÍTULO VII

La monarquía, la mejor forma de gobierno

CAPÍTULO VIII

¿Teología política o política teológica?

CAPÍTULO IX

La vida póstuma de Thomas Hobbes

GALERÍA DE ILUSTRACIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO I

EL «MONSTRUO DE MALMESBURY»

Hay puntos de inflexión en la historia del pensamiento que marcan un antes y un después, es como si de repente cambiara el paisaje y se percibiera una atmósfera distinta. En estos periodos cruciales se abren nuevos cauces a las ideas, argumentaciones que habían dominado el debate intelectual agotan su potencial, caducan y son sustituidas por otros razonamientos y debates más acordes con el espíritu del tiempo. El filósofo inglés Thomas Hobbes contribuyó decisivamente a señalar cronológicamente uno de estos puntos de inflexión y el comienzo de una nueva etapa, pues, aunque mantuvo sus vínculos con la tradición filosófica, y no interrumpió el diálogo con Platón y Aristóteles, no cabe duda de que su método aplicado a la filosofía política se puede considerar como una ruptura con una tradición de dos mil años. Es cuando se produce la gran batalla intelectual entre los antiguos y los modernos, los primeros que creían imposible mejorar la sabiduría clásica y aquellos que sostenían que ese acervo de ideas heredadas podía mejorarse e, incluso, superarse. Esto lo dejó meridianamente claro el mismo Hobbes al final de su obra Leviatán:

Por último, aunque tengo gran respeto por esos hombres de la Antigüedad que han escrito verdades profundas o que nos han puesto en el camino para encontrarlas por nosotros mismos, no creo, sin embargo, que a la Antigüedad como tal se le deba nada […]. Lo cierto es que la alabanza a los escritores antiguos no procede de un respeto a los muertos, sino de la competencia y la envidia mutua que tiene lugar entre los vivos» (Lev. Concl.).1

De Hobbes destacaron ya sus contemporáneos que era un hombre de saberes enciclopédicos. Su pensamiento riguroso y original siempre intentaba llegar a las últimas consecuencias, nunca se conformaba con la solución fácil o superficial, y se caracterizaba por una observación concienzuda de cuanto lo rodeaba. Su prosa es clara, brillante y precisa; su estilo, directo e imaginativo. Es uno de los pocos filósofos que ha escrito obras de un nivel literario de primer rango. No elude las controversias, al contrario, las busca y parece disfrutar con ellas, esto se prolonga hasta el final de una larga vida, pues falleció a una avanzadísima edad para aquellos tiempos, y en sus últimos años aún llegó a escribir sobre el libre albedrío, los contenidos lectivos en la universidad, la cuadratura del círculo y sobre religión. Pese a su supuesto ánimo pusilánime, hacía gala de un temperamento provocador e irónico. Su humor británico sale a relucir en los momentos más inopinados y tampoco se privaba de emplear el sarcasmo. Naturalista, moralista, matemático, geómetra, óptico, filósofo del Estado y del derecho, teólogo, historiador y traductor, solo la música y el arte quedaron fuera de su dilatada esfera de intereses. Richard Tuck no anda muy descaminado cuando señala a Hobbes como el fundador por antonomasia de la filosofía en inglés, ya que supo conectar la física, la ética y la metafísica, empleando estas disciplinas de una manera sistemática.

Con el pensamiento de Hobbes se inicia una nueva perspectiva para contemplar los fenómenos sociales, y este es uno de los aspectos fundamentales por los que sigue mereciendo la pena estudiar su obra. Él mismo era consciente de lo que suponía este giro radical, de ahí que manifestara con desafiante presencia de ánimo que los escritos de los filósofos morales, hasta la fecha, no habían coadyuvado al conocimiento de la verdad, al contrario, en muchos casos la habían ofuscado. Desde tiempos remotos no se había producido ningún progreso en el pensamiento político, ya que la forma de pensar que había imperado no había sido capaz, a falta de un punto de vista sistemático apropiado, de construir racionalmente el orden de la sociedad. Esta convicción es la que lo impulsa a innovar y a emprender nuevos derroteros.

Para Hobbes, la filosofía ha de ser una ciencia y su fin ha de ser práctico: el bien de los seres humanos. El descubrimiento de una verdad que no ofrezca un beneficio práctico carece de valor. No conoce, por tanto, el cultivo desinteresado de la ciencia o, ni siquiera, de la curiosidad en general; cualquier actividad, por muy teóricas que puedan ser sus aspiraciones, ha de apuntar al incremento de nuestras capacidades técnicas y de nuestro saber pragmático, todo con objeto de dominar la naturaleza y controlar el futuro en sus más variadas dimensiones. En última instancia, toda ciencia sirve al poder.

Su nueva visión del cometido de la ciencia lo convenció de que la guerra civil inglesa (1642-1651) se podría haber evitado si la filosofía moral y la ciencia política hubiesen progresado como lo habían hecho las ciencias naturales. Se necesitaba el punto de partida adecuado desde el cual, mediante un método riguroso, se pudieran buscar soluciones en un mundo preñado de guerras civiles y disturbios sociales, con el fin de compaginar la libertad, la paz y la seguridad. Es, por lo tanto, el fondo de la guerra civil el que da sustancia al pensamiento político de Hobbes. Surge de la excepcionalidad —recordemos también las ocho guerras civiles que asolaron Francia y la guerra de los Treinta Años—, y se concentra en la cuestión perentoria y palpitante de su tiempo: ¿cómo es posible la formación y conservación de un orden social y moral? La solución de Hobbes es que no hay una «verdad pública», a no ser la que queda cifrada en la ley de la paz y la concordia en una sociedad. Tampoco hay «verdades reveladas» que puedan competir con esta ley. Cualquier opinión o doctrina conducente a la discordia habrá de ser necesariamente falsa. En consecuencia, se habrá de establecer quién decide en última instancia, cuando se trate de interpretar la ley o de juzgar las cuestiones esenciales de la comunidad.

Es muy probable que, visto lo anterior, Hobbes hubiese suscrito con toda su alma la perspectiva adoptada por el jurista Carl Schmitt según la cual el caso excepcional es más interesante que el caso normal: «Lo normal no demuestra nada, la excepción lo demuestra todo; no solo confirma la regla, la regla vive en realidad solo de la excepción».2

Es necesario insistir en que cuando se lee a Hobbes también hay que ser conscientes de que escribe como reacción a los acontecimientos, a las opiniones y doctrinas de su época: contra los papistas, contra los presbiterianos, contra los milenaristas, contra los escolásticos, contra los partidarios del derecho común, contra las pretensiones del Parlamento, contra los partidarios de la constitución mixta. Hay que tener en cuenta este ánimo polemista para situar y comprender de manera apropiada su obra. En una época de guerras civiles confesionales en la cual muchos no dudaban en matar para defender «verdades eternas» o las más sagradas convicciones, esas verdades y convicciones tenían que acabar por perder su crédito, dado que, según Hobbes, no hay «guerras más encarnizadas que las que se dan entre sectas de la misma religión y entre facciones del mismo Estado, en las cuales el antagonismo se refiere a cuestiones de doctrina o de prudencia política» (De Cive I, 5). El gran reto al que se enfrentaba Hobbes era, por una parte, el de desarrollar una argumentación lógica que disminuyera la repercusión explosiva de los principios morales, cuando estos se exacerban, y, por otra, proporcionar una herramienta con la que mantener los conflictos por debajo del umbral de la lucha sangrienta.

La elocuencia hobbesiana, con la perspectiva del reto que afronta, se esfuerza por convencer al lector de que su obra no pretendía favorecer a un partido, sino que su único interés radicaba en la paz. Por entonces predominaba el dicho opus iustitiae pax, la paz es fruto de la justicia, pero Hobbes recela de esta fórmula tan abstracta al ver que la mayoría hace bandera de ella y no da el fruto deseado. ¿Qué ocurre cuando hay varias concepciones de la justicia que disputan entre sí? ¿Qué ocurre cuando la sociedad no se puede poner de acuerdo en qué es justo y qué es injusto? Al tratar de responder a estas cuestiones, Hobbes prepara el camino al Estado moderno. Es un pionero a la hora de trazar criterios técnicos y morales con los que superar las discrepancias más peligrosas dentro de una sociedad plural.

Desconcierta algo que el pensamiento de Hobbes quedara relegado mucho tiempo a las notas a pie de página o simplemente marginado, lo cual reclama una explicación. Durante varios siglos, en efecto, sobre Hobbes cayó la maldición que suele pesar sobre los denominados «filósofos del poder», compartiendo los mismos estigmas con que se había señalado a los sofistas o a Maquiavelo; su nombre, por añadidura, como el de estos últimos, se asoció desde muy pronto al ateísmo, la amoralidad, el egoísmo, la impiedad, el cinismo, la crueldad y la falta de escrúpulos. Ante todo, el calificativo de «ateo» contribuyó a que se intentara prohibir la lectura de sus obras, lo que sumado a los rumores difamatorios acerca de su personalidad egoísta y timorata, y a su presunta falta de lealtad, terminó por generar el apelativo de «el monstruo de Malmesbury», haciendo referencia a su lugar de nacimiento.

Conviene precisar que en la época de Hobbes se empleaba el calificativo de ateo como arma arrojadiza y calumnia política, de un modo tan similar y promiscuo como se emplea hoy el de «fascista». En rigor no solo se aplicaba a quien creía que Dios no existía (de estos en aquellos tiempos había muy pocos), sino que también se aplicaba a personas que creían que Dios no gobernaba el universo o no se preocupaba por él, o a otras personas que de algún modo recortaban drásticamente sus competencias. La creencia en Dios se antojaba esencial para fundamentar la conducta moral, de ahí que el ateísmo se identificara con una suerte de sociopatía. Hobbes mismo expresó que «ateísmo, impiedad, y otras palabras parecidas conllevan la mayor difamación posible».3 El catolicismo y las sectas protestantes se acusaban mutuamente de ateísmo, o de conducir al ateísmo. Y existía un amplísimo consenso entre sus contemporáneos acerca de que el ateísmo había de considerarse un crimen merecedor de la pena de muerte. Para Hobbes, en cambio, el ateísmo constituía una imprudencia y no una injusticia, como creía la mayoría; de ahí que se mostrara más magnánimo con los ateos y propusiera su exilio, al ser el ateo, ciertamente y en su opinión, un peligro para el Estado debido a su incapacidad de prestar un juramento invocando a la divinidad. Pero siempre había que albergar la esperanza de que en algún momento de su vida pudiera convertirse y creer en Dios.

Si las acusaciones de ateísmo eran fundadas o no, es algo difícil de averiguar. En cualquier caso, han dado pábulo a un supuesto «esoterismo» de Hobbes. Cierto es que él mismo reconoció que solo revelaba la mitad de sus pensamientos reales, que hacía como aquellas personas que abren la ventana por unos instantes para volverla a cerrar rápidamente por miedo a la tormenta.4 El peligroso filo por el que discurría su pensamiento le hace incurrir en contradicciones y en silencios flagrantes, a lo que se suma el empleo de la metáfora y de las estrategias visuales, por eso es pertinente la pregunta de si es necesario «descifrar» a Hobbes. A veces parece, incluso, como si él mismo nos invitara a «leer entre líneas» o se prestara a hacer las debidas concesiones al espíritu del tiempo. Esto también puede deberse a que, como señaló Friedrich Schlegel: «toda obra excelente, cualquiera que sea su índole, sabe más de lo que dice y quiere más de lo que sabe». Como veremos más adelante, esta peculiaridad del pensamiento hobbesiano ha dado lugar a numerosas controversias.

Es ya habitual mencionar a Hobbes junto a Maquiavelo como los fundadores del pensamiento político moderno, pero aquí habría que hacer la importantísima salvedad de que el florentino, en realidad, apenas innova, más bien recurre con actitud nostálgica a la tradición romana, a la «virtus republicana», con objeto de describir la realidad política de su tiempo y establecer criterios y estrategias para conquistar y conservar el poder. Hobbes, aunque también versado en la tradición grecolatina, mucho más incluso que Maquiavelo, dado su excelente dominio del griego y el latín, realmente quiso poner los fundamentos de una nueva ciencia de la política, inspirándose en la geometría euclidiana y en los avances científicos de Galileo.

Hobbes, que aspiraba a filosofar desde la altura científica de su tiempo, se mostró sistemático y lógico; Maquiavelo, en cambio, era historicista e intuitivo. Hobbes prefiere institucionalizar el dominio, mientras que Maquiavelo parte del dinamismo y la fluctuación constantes de las relaciones de poder. Mientras que pensadores como Maquiavelo y Jean Bodin se basan, para postular sus teorías, en la experiencia práctica, en los tratados de prudencia política y en la historia, Hobbes decide casi desde sus inicios que, para dar una solidez universal a su teoría, no puede sino fundamentarla en principios generales, desarrollados sistemáticamente, y en un cotejo con la realidad.

Además, Hobbes se mostró consciente de ser el fundador de la ciencia política por antonomasia, cuyas metas consistían en facilitar la convivencia y en asegurar una vida agradable a los seres humanos, metas que coincidían con las de la técnica y las ciencias de la naturaleza.

Sorprende que este afán sistemático por parte de Hobbes haya inducido a considerarlo el «más europeo» de los filósofos ingleses. Sus esfuerzos por elaborar un sistema metafísico y que todas las partes y elementos de su obra encajen y se complementen, constituye un rasgo poco habitual entre los pensadores de su país natal. Sin embargo, hay aspectos como el pragmatismo y el criterio de utilidad que lo sitúan decididamente en el ámbito anglosajón. En cualquier caso, su originalidad le procura un lugar muy especial en la historia del pensamiento de su nación, como reconoce Peter Ac-kroyd, para quien fue un filósofo que «condujo la imaginación inglesa por senderos desconocidos».5

Un gran reproche que se le ha hecho a Hobbes, y que también sirvió de dique, durante mucho tiempo, para una recepción más amplia de su obra, se refiere a su absolutismo político, es decir, a la defensa de una concentración del poder en el soberano que no parece conocer fisuras. En sus argumentaciones resulta patente el deseo de convencer al lector de que el ciudadano casi siempre tendrá un interés en obedecer al soberano. Y es comprensible que esta teoría, reducida a cliché, pueda antojarse despótica o tiránica. Pero como veremos a lo largo de esta monografía hay muchos matices que considerar, y también se comprobará que, si bien hay aspectos que en apariencia podrían justificar el juicio anterior, hay otros que terminan por relativizarlo o, incluso, anularlo.

A este respecto, Alan Ryan ha destacado, a mi juicio acertadamente, que los contemporáneos de Hobbes a menudo encontraron su filosofía extravagante y sumamente perturbadora, pero desde luego no por el autoritarismo y la defensa del despotismo, que es lo que hoy más llama la atención, sino por una forma de individualismo hostil al énfasis que se ponía en la comunidad, en la tradición o en la autoridad eclesiástica.6 Su decisión de partir del individuo y darle el protagonismo en su teoría política, chocaba frontalmente con una sociedad que, ante todo, conocía los colectivos, ya fueran gremios, estamentos o sectas. Desde luego, en tiempos de Hobbes no faltaban los defensores de la soberanía absoluta del monarca; si se hubiese ceñido a este asunto, su nombre habría pasado desapercibido. Pero él va a fundamentar la ciencia de la política en el individuo, en lo que será el hombre moderno, con sus deseos y ambiciones, y no tanto en la comunidad o ni siquiera en la familia. En este giro copernicano ya surgen paralelismos con el hombre fáustico de la civilización occidental, con su voluntad de poder, con sus deseos de siempre querer más y no darse nunca por satisfecho. Fue, en definitiva, ese individualismo innovador lo que lo rodeó de un aura de peligro. La voluntad soberana y racional del individuo se convierte en el único fundamento legítimo del dominio estatal.

Hoy cabe preguntarse: ¿qué fue Hobbes, entonces, absolutista o liberal? Esta nos parece una cuestión algo ociosa. El periodo en el que vivió era un periodo preideológico, no le interesaba semejante distinción; en realidad, y visto desde nuestra perspectiva, podría ser las dos cosas a la vez. Su obra se nutre de la tensión entre principios contradictorios. Para unos, escribió un «catecismo del rebelde», para otros, es un precursor del totalitarismo o del liberalismo. Su obra es un magma efervescente de ideas que darán su fruto en contacto con otros grandes pensadores de la historia, como Spinoza, Leibniz, Rousseau, Hegel, Kant, hasta llegar a tiempos más actuales con Kelsen, Nozick, Rawls o Carl Schmitt. En Hobbes parecen aún anudados los numerosos cabos que constituyen las distintas ramas de la filosofía política moderna. Y en esto radica uno de los alicientes para leer su obra, de ella se desprende un halo de frescura, de originalidad y de carácter que se buscará en vano en las filosofías modernas, ahormadas en muchos casos por las ideologías, ya sean comunistas, socialistas, liberales o nacionalistas.

Hobbes, lejos ya de ser un pensador marginado, como lo fue prácticamente hasta el siglo XIX, ha enriquecido la historia de la filosofía política con varias expresiones que han alcanzado gran fama. Por poner un ejemplo, se cita con frecuencia eso de que «el hombre es un lobo para el hombre» (homo homini lupus) o se hace referencia al monstruo Leviatán como símbolo de un Estado despótico o totalitario, o la célebre «guerra de todos contra todos» (bellum omnium contra omnes); se ha de precisar, sin embargo, que casi todas estas expresiones o sentencias no son originales suyas. Proceden de la Biblia o en el caso de las dos frases mencionadas, la primera tiene su origen en Plauto (Asinaria) y la segunda en las Leyes de Platón. Pero, pese a que su empleo no carece de ambigüedad y sugiere un barniz metafórico o mítico, adquieren un nuevo significado, gracias a la fuerza imaginativa del filósofo, y sirven para describir con gran originalidad aspectos políticos, sociales y antropológicos.

La vida de Thomas Hobbes no fue fácil, una vocación intelectual como la suya en los tiempos que le tocó vivir estaba destinada a concitar reacciones hostiles e, incluso, violentas. Él mismo era muy consciente de esta circunstancia y refiriéndose a su discurso en Leviatán reconocía que, «estando, por así decirlo, amenazado de un lado por quienes piden demasiada libertad y de otro por los que quieren demasiada autoridad, le será difícil pasar por entre las armas de ambos bandos sin resultar herido» (Lev. Dedic.). No cabe duda de que Hobbes «amaba sus propias opiniones», como admitía, y creía que eran verdad, pero también hacía gala en sus polémicas de una insobornable búsqueda de los principios que determinan la existencia humana en este mundo.

Hoy Thomas Hobbes forma parte de los grandes clásicos del pensamiento político. Es curioso, sin embargo, que mientras en otros países que no son su país natal, como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, se han publicado y se siguen publicando numerosas obras acerca de su vida y obra, en el ámbito hispanohablante apenas encontramos monografías al respecto. Disponemos de traducciones excelentes de sus textos más importantes, pero escasea, y mucho, la información sobre las particularidades de sus teorías y sobre sus peripecias vitales. Con la presente biografía intelectual aspiramos a paliar en cierta medida esta carencia, que no se corresponde, en ningún caso, con la importancia de un autor y de una filosofía que han influido decisivamente en las principales corrientes intelectuales del mundo moderno. Como expresa el gran maestro Antonio Truyol y Serra en su ya clásica e imprescindible Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado: «Cualquiera que sea la actitud que ante sus posiciones se adopte, preciso es reconocer la pujanza de su espíritu creador, la peculiarísima originalidad de sus construcciones mentales, imponentes por la trabazón lógica».7

_________

1 Cito de las traducciones de Carlos Mellizo: Leviatán (2006) y De Cive (2000). Las citas de Diálogo entre un filósofo y un jurista son de la traducción de Miguel Ángel Rodilla (2002). Mientras no se especifique lo contrario, las traducciones del resto de la obra de Hobbes proceden del autor de esta monografía.

2 Schmitt, Carl, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität [Teología Política. Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía], Duncker & Humblot, 1993 (1922), pág 21.

3 Vid. Martinich, Dictionary, pág. 32.

4 Tönnies, pág. 42

5 Ackroyd, Peter, Albion. The Origins of the English Imagination [Albión. Los orígenes de la imaginación inglesa], Vintage, 2004, pág. 389.

6 Vid. Ryan, Alan, The Making of Modern Liberalism [Los orígenes del liberalismo moderno], Princeton University Press, 2014.

7 Truyol y Serra, Antonio, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, vol. 2: Del Renacimiento a Kant, Alianza, 1988, pág. 220.

CAPÍTULO II

PERIPECIAS DE UN «INTELECTUAL»INGLÉS EN TIEMPOS TURBULENTOS

UNA SOCIEDAD EN EFERVESCENCIA

Hobbes pensó en su tiempo, pero quien revise la bibliografía sobre su vida y obra comprobará que con frecuencia se ha prescindido de su circunstancia histórica y se ha dotado a su teoría de una abstracción y de una originalidad excesivas.

El historiador Quentin Skinner, fundador de la Escuela de Cambridge, parte de la premisa de que, en la historia clásica de las ideas, al menos en el ámbito anglosajón, se han descuidado los acontecimientos históricos y sus contextos.1 Por lo tanto, sitúa la teoría y la actitud de Hobbes en el ámbito intelectual en que se desarrolló. Por ejemplo, su famosa guerra de todos contra todos remite a la libertad radical que, si fuese practicada así, traería consigo lo contrario de lo que pretendía alcanzar. Este estado de suma inseguridad social lo encuentra Hobbes en tres dimensiones de su propio presente: en los pueblos indígenas de América, en la guerra civil, en las constelaciones rivales entre los Estados del mundo.2

Conviene, por lo tanto, esbozar los tiempos en que vivió Hobbes. Su vida trascurrió durante una época extremadamente compleja, en la que se produjeron sucesos que repercutirían en siglos venideros, y que siguen cautivando al filósofo y al historiador, en especial al historiador de la ciencia, pues fueron años de grandes descubrimientos y avances en este campo del conocimiento.3

Uno de los grandes expertos en el periodo del que hablamos, Christopher Hill, se refiere a los acontecimientos que sacudieron a la sociedad inglesa a mediados del siglo XVII como la «primera gran revolución europea», que inspiró a las revoluciones francesa y rusa.4 Los factores y causalidades que llevaron a semejante situación, que culminó en un regicidio y en la instauración de una república, no solo son determinantes para comprender las reacciones de Hobbes y los problemas a los que se enfrentó, sino que obedecen a un complejo ideológico, cuya progresión terminó por crear el paisaje filosófico-político aún vigente en nuestras sociedades.

Durante las décadas precedentes al nacimiento de Hobbes se sucedieron los reinados de Enrique VIII e Isabel I, decisivos para la historia moderna de Inglaterra, y que se caracterizaron por una prolongada inestabilidad estatal, pues no se logró formar un ejército permanente, ni una burocracia estable y tampoco se pudo implantar un sistema impositivo eficaz y sostenido. Pero una de las cuestiones más trascendentales se produjo como consecuencia de la gran controversia con la Iglesia católica, que se inició cuando Enrique VIII manifestó sus intenciones de repudiar a su esposa Catalina de Aragón por no haberle dado un hijo varón, en lo que se denominó la «cuestión real».

Excomulgado en julio de 1533, Enrique VIII, que presumía de consumado teólogo, dio una respuesta contundente al Papa: en 1534 promulgó la «ley de supremacía», en la cual se declaraba que el rey era la única cabeza suprema en la Iglesia de Inglaterra. El obispo de Roma ya no tenía mayor jurisdicción en territorio inglés que cualquier otro «obispo extranjero». Sin embargo, el rey mantuvo vigentes todas las prácticas y doctrinas de la Iglesia católica, desde la transubstanciación a la confesión auricular, sin asumir las novedades protestantes, muchas de las cuales siguieron castigándose con la pena de muerte. Fue tras su fallecimiento cuando se comenzaron a introducir las primeras modificaciones doctrinales. Su sucesora, Isabel I, concluido el breve reinado de cinco años de María I de Inglaterra, que propició una restauración católica, se declaró «gobernadora suprema de la Iglesia» y promulgó una constitución de 39 artículos por la que se conservaba la jerarquía episcopal y la liturgia, pero se aprobaban elementos de origen calvinista y luterano. En 1570 el papa Pío V promulgó una bula excomulgando, asimismo, a la reina Isabel I, y declarándola depuesta.

Desde el fracaso de la mal llamada Armada invencible se produjo una sucesión de grandes acontecimientos que con el tiempo harían de Inglaterra un imperio mundial: la unión pacífica de las coronas de Inglaterra y Escocia, la conquista de Irlanda, los comienzos de la colonización americana y la fundación de la East India Company. Un florecimiento cultural sin precedentes dio al reinado de Isabel I un prestigio colosal, auge que se prolongaría durante buena parte del reinado de Jacobo I: baste con mencionar las obras de Shakespeare y Marlowe, de Ben Johnson y Bacon, o la fundación de la biblioteca Bodleiana.

Además, Inglaterra experimentó en las primeras décadas del siglo XVII un avance excepcional en la ciencia, sobre todo en su vertiente práctica. Se extendió un movimiento que estimulaba la educación de los adultos, que predicaba el conocimiento por el mero placer o por criterios utilitarios, algo que por su difusión resultó único en Europa. Se produjo una enorme expansión comercial gracias a los avances en las matemáticas, la navegación y la geografía, pues se alentó el estudio y las innovaciones en estos ámbitos. Sir Thomas Gresham (1519-1579), comerciante y financiero, fundó el Royal Exchange (Real Lonja de Londres) y el Gresham College, una institución pedagógica para adultos que sigue activa desde su creación. Los desarrollos científicos más importantes en Inglaterra durante las tres generaciones previas a la guerra civil se produjeron en los campos de las matemáticas, la óptica y la astronomía.

Pero trascurridas estas décadas se comprueba un lento declive cultural y político. El mundo académico de Cambridge y Oxford, los grandes centros del saber, se anquilosa y las nuevas ideas comenzaron a prender en los ámbitos laicos y entre grupos no asociados a la enseñanza universitaria. El fracaso de la política inglesa en la guerra de los Treinta Años y la guerra con Escocia deterioraron el prestigio político de la monarquía, pasando la colonización de América a manos privadas. A esto se sumaron años de escándalos en la Corte, asesinatos, acusaciones de sodomía y corrupción. Una facción muy poderosa se afanaba por restablecer las relaciones diplomáticas con la Monarquía hispánica, es más, se aspiraba a forjar una alianza con la que había sido su enemiga visceral, pero esta política contaba con el rechazo de la mayoría de la sociedad inglesa, con fuertes resentimientos antipapistas. Esta fobia al catolicismo se puede ilustrar incluso con actitudes irracionales, como la resistencia a adoptar el calendario gregoriano. En el siglo XVII, Inglaterra insistía en guiarse por el calendario juliano, por no querer calcular el tiempo como lo hacían los católicos.

En el ámbito social, sin embargo, se apoderó de las gentes de Inglaterra un dinamismo exacerbado: «Literalmente todo parecía posible; no solo se cuestionaban los valores de la vieja sociedad jerárquica, sino también los nuevos valores, la misma ética protestante».5 Esta agitación social se manifestó en la proliferación desmesurada de sectas religiosas y movimientos políticos de la más variada catadura.

Durante el siglo XVII Londres se fue convirtiendo en la primera gran ciudad moderna; a finales de siglo llegó a ser, incluso, la ciudad más grande de Europa, superando con holgura el medio millón de habitantes. Esta urbe populosa y multicultural, que acogía a refugiados e inmigrantes de todo el continente y comerciaba con medio mundo, sirvió, asimismo, de puerto y refugio para numerosos vagabundos y personas que escapaban a las rigideces sociales de las zonas rurales. Por su tamaño y el perfil de sus ciudadanos —que comprendía a miembros de todos los estamentos sociales— gozaba de una amplia autonomía, lo que provocó tensiones entre la City y la corona. Hemos de imaginarnos el Londres de Hobbes como una ciudad de calles abarrotadas de gente, sucia, ruidosa y maloliente, con numerosas tabernas y burdeles, proclive a los disturbios y algaradas, dada la alta proporción de población joven. Pero también poseía una floreciente industria editorial y la ciudadanía revelaba un nivel educativo difícil de encontrar en la Europa de aquellos tiempos. Se estima que en torno al 70 % de los hombres podía leer y escribir y el 20 % de las mujeres al menos podía escribir su nombre.6

Uno de los problemas más acuciantes de Londres en aquellos tiempos lo constituían las plagas y epidemias, devastadoras por la falta de higiene, que solían diezmar a la población. Los que podían abandonaban la ciudad y se refugiaban en el campo o en pequeñas localidades próximas. Hobbes, muy temeroso siempre por su salud, en cuanto advertía las primeras señales de una epidemia cambiaba la ciudad por el campo. Tampoco podemos olvidar los incendios, catastróficos por la falta de recursos para apagarlos. En 1666 se produjo en Londres el famoso Great Fire, que destruyó una gran parte de la ciudad, incluida la Catedral de San Pablo. Hobbes, sin embargo, no nos ha dejado un testimonio de este siniestro, en cuya extinción participó el mismo rey.

Como consecuencia de los cambios sociales, se incrementó excepcionalmente la movilidad, lo que también favoreció a los delincuentes, que pululaban a lo largo y ancho del reino. El pueblo llano, influido por la corriente puritana, comenzó a manifestar una profunda aversión hacia la Iglesia oficial y hacia la jerarquía eclesiástica, que se consideraba el principal impedimento para las reformas. Con frecuencia estallaban conflictos iconoclastas que desembocaban en la destrucción de altares, estatuas, cementerios o incluso en registros eclesiásticos. En las crónicas se consignan hasta rituales blasfemos, como el bautismo de cerdos.

Uno de los rasgos sobresalientes de la Inglaterra de Hobbes se encuentra en la difusión del puritanismo, una corriente de pensamiento basada en la prioridad de la conciencia individual y en la lectura regular de la Biblia a título personal. Sus principales representantes defendían la existencia de una justicia ajena al orden político y al sistema jurídico vigente. La iglesia oficial proclamó en 1588 que el poder del episcopado era de origen divino, lo cual despertó el rechazo de los puritanos. Estos repudiaron a la Iglesia anglicana y se organizaron en congregaciones separadas. Dado que una gran parte de la clase educada, de la gentry (alta burguesía), y de los comerciantes urbanos, simpatizaban con los puritanos, el Gobierno se vio obligado a apoyarse cada vez más en sectores cripto-católicos de la aristocracia y la nobleza. El acercamiento de la monarquía a algunos principios católicos, tal y como se dio durante el reinado de Carlos I, convenció a sectores puritanos de que el rey ya no encarnaba la voluntad divina, de que no era el Godly Prince, ese príncipe divino defensor de la fe que habían imaginado, y de ello concluyeron que se podía desafiar al mismo rey de Inglaterra, si así creían estar obedeciendo las órdenes del Rey de reyes.

Fue el puritanismo el que atrajo y organizó a las clases urbanas y rurales no privilegiadas, y fueron estas las que suministraron la mayor parte de los voluntarios a los ejércitos del Parlamento y las que, en parte, los financiaron. El complejo de ideas generado por el puritanismo, enemigo de manifestaciones culturales como el teatro, y que cuando obtuvo la mayoría en el Parlamento suprimió las fiestas navideñas y las de Pascua, constituyó la influencia más importante en las mentes de los revolucionarios. La clase media (middling sort), en gran parte afín a esta mentalidad, compuesta por comerciantes, artesanos y pequeños terratenientes, se expandió y prosperó y, en consecuencia, también aspiró a influir políticamente en la sociedad.

Para hacernos una idea cabal del clima de efervescencia social dominante en la Inglaterra de Thomas Hobbes, bastará con mencionar a algunas de las sectas, grupos y grupúsculos que proliferaban por doquier: Levellers (niveladores), Diggers (cavadores), Fifth Monarchists (partidarios de la quinta monarquía), Seekers (buscadores), Ranters, baptistas, cuáqueros, muggletonianos... la lista es larga.

Los Levellers fueron de los más influyentes, formaban un movimiento de tendencias democráticas; en su manifiesto «Agreement of the People» defendían la soberanía popular, la extensión del sufragio, la igualdad ante la ley y la tolerancia religiosa. Afirmaban que por ley de la naturaleza se habían conferido al hombre derechos inalienables, que eran dones de Dios. Este documento fue lo más parecido a una constitución democrática antes de que se promulgara la americana. Su principal líder fue un teniente coronel del ejército parlamentario, John Lilburne (1614-1657), que firmaba sus escritos como Free-Born John (Juan, nacido libre).

Los Diggers fue otro grupo protestante radical; fueron considerados los precursores del anarquismo y del socialismo agrario. En 1644, Gerrard Winstanley, con otras catorce personas más, publicó un panfleto en el que se llamaban a sí mismos los «verdaderos Levellers». No reconocían la propiedad privada. Winstanley decía cosas como esta: «Y que la propiedad civil es la maldición es manifiesto por esto: aquellos que compran y venden tierra, y son terratenientes, la han adquirido ya sea por opresión, asesinato o robo».7 En su opinión había que liberar a los oprimidos y abrir las puertas de las prisiones.

Los presbiterianos, de fuerte raigambre calvinista, se impusieron en Escocia y allí adoptaron el carácter de una Iglesia oficial excluyente. Entendían que cada congregación tenía que elegir a sus representantes a través de concilios locales y provinciales hasta llegar a un sínodo nacional. Estaban en contra del poder episcopal.

Los independientes, (aquellos que eran partidarios de que cada congregación fuera autónoma en asuntos religiosos), hicieron causa común con otras sectas para impedir que en Inglaterra se implantara un sistema presbiteriano, según el modelo escocés. Pero ellos mismos estaban divididos en cuanto al grado de tolerancia que se había de introducir.

Los Seekers, grupo disidente puritano, emergió en torno al año 1620, inspirado por los hermanos Legate. Consideraban que todas las Iglesias organizadas estaban corrompidas y preferían esperar a la revelación divina. Era un grupo informal y renunciaba a cualquier índole de culto colectivo.

Los Ranters, grupo desorganizado pero extendido por gran parte de Inglaterra, era considerado herético por la Iglesia oficial. Negaba la autoridad eclesial y la de las Escrituras; los hombres tenían que guiarse solo por la voz de su conciencia. Propagaban ideas panteístas y el rechazo de la inmortalidad del alma. Se les acusó, no sin motivo, de libertinos y de inmoralidad sexual. Eran los hippies de la época.

Se podría seguir con más grupúsculos, pero con los mencionados basta para hacernos una idea del hervidero en que se había convertido la sociedad inglesa. Y todo esto, en una población que no superaba los siete millones y medio de habitantes entre los tres reinos.

La gran mayoría de las sectas despreciaba los sacramentos, tal y como se entendían en la Iglesia oficial o en la papista, abogaban por la tolerancia de (casi) todas las sectas protestantes, pero no para los católicos, y rechazaba cualquier jurisdicción eclesiástica: la disciplina había de surgir de las mismas congregaciones. Entre ellas no era extraño encontrar la opinión de que los reyes eran cargas, que la jerarquía social no encontraba ninguna justificación en el Nuevo Testamento; otras se mostraban proclives a eliminar las universidades o a quemar todos los libros menos la Biblia. No era extraño leer en los numerosos panfletos y sermones que gran parte de los nobles, magistrados, caballeros y personalidades eran notorios traidores y rebeldes contra Dios. Había predicadores que proclamaban que la causa del Parlamento era la causa de Dios o que el Gobierno de Carlos I trabajaba para el anticristo.

Hay que hacer hincapié en que cada una de estas sectas, confesiones o grupos no se reducía a cuestiones religiosas, sus actividades siempre presentaban una faceta política y casi funcionaban como partidos políticos. Enfrente, tenían a la Iglesia de Inglaterra, una institución básicamente al servicio de la monarquía, con obispos terratenientes y fuertes intereses materiales. Mantenía una liturgia próxima a la católica, con ceremonias solemnes.

Esta densidad polémica, este libre comercio de la verdad, con cada secta compitiendo con la vecina, y cada una proclamando una idea distinta de la justicia o de la verdad, causó una profunda impresión en Hobbes y lo motivó a escribir muchas de sus páginas.

DE UNA ALDEA INGLESA AL «GRAN MUNDO»

Los escasos conocimientos que tenemos sobre la vida de Thomas Hobbes —hasta los cuarenta años apenas disponemos de datos fidedignos— proceden principalmente de su autobiografía, escrita en dísticos latinos durante los últimos años de su longeva vida; de los archivos de la familia Cavendish, y de su amigo John Aubrey,8 que cumplió la promesa dada al filósofo de escribir un complemento a sus escritos autobiográficos después de su muerte. La correspondencia que ha llegado hasta nosotros también constituye un testimonio de gran valor para familiarizarnos con las vicisitudes que le tocó vivir, así como con los debates e intereses que marcaron el devenir de su actividad filosófica. Consideremos que estuvo en contacto con los más insignes representantes de las ciencias y de las letras de su tiempo. Sin embargo, y desafortunadamente, la mayor parte de su correspondencia consiste en cartas dirigidas a él y no escritas por él. En su archivo no se encuentran copias de las cartas que él enviaba, lo cual puede obedecer, según recuerda su amigo John Aubrey, a que en torno al año 1660 quemó una parte considerable de sus documentos, cuando temió que iba a ser investigado por el Parlamento debido a sus supuestas opiniones heréticas.

Las biografías de Hobbes suelen comenzar recordando la célebre anécdota, contada por él mismo, relativa a su nacimiento, el 5 de abril de 1588, precisamente cuando se temía que llegara a las costas inglesas la Armada española, de la cual se decía que había sido enviada por el anticristo. Por este motivo, escribe Hobbes en su Vita (1672), su madre, aterrada por las noticias que llegaban, parió prematuramente a «gemelos»: a él y al miedo.9 Y esta referencia al miedo, que parece quedarse en una anécdota irónica relacionada con su propio carácter, en realidad establece uno de los principios básicos en que se asentará su edificio teórico en la ciencia política.

El miedo, en efecto, en sus variantes de «miedo a la muerte» (timor mortis), «miedo al futuro» y a lo que sin duda hay que añadir el temor de Dios, supone una motivación que determina esencialmente la existencia humana, hasta tal punto que para Hobbes no tener miedo es insane, supone una locura, un comportamiento demencial (lo que es sobre todo aplicable al suicida). El miedo se erige así en una invariable antropológica imprescindible para entender la psicología humana.

Hijo del miedo a una invasión extranjera, lo que según él le había inoculado en la cuna el odio a los enemigos de su patria, así como el gusto por la paz, las musas y la buena compañía, Thomas Hobbes nació en Westport, aldea próxima a Malmesbury, en el condado de Wiltshire, localidad que aún conserva algo de sustancia urbanística medieval y las ruinas de una abadía con cierto atractivo turístico.10 El filósofo inglés se mostraba tan orgulloso de su ciudad de origen, por considerarla el lugar en el que san Aldhelm había introducido la musa latina y donde la lengua latina había tenido su primera escuela,11 que firmaba sus libros como Thomas Hobbes of Malmesbury. Por aquel entonces esta ciudad tenía la suficiente entidad como para enviar dos representantes al Parlamento.

Fue el segundo hijo del vicario de las localidades de Charlton y Westport. De la madre, de origen campesino, John Aubrey nos dice que llevaba el apellido Middleton y que procedía de la villa de Brokenborough; del padre ha llegado hasta nosotros que, al parecer, era un hombre indigno del cargo que ostentaba, un pastor ignorante más ducho en los juegos de naipes que en la redacción de sermones, o para expresarlo en términos galdosianos: «más presbítero de Baco que sacerdote de Cristo». Sus feligreses se quejaban de que no cumplía con sus deberes. De temperamento colérico, tuvo un rifirrafe con un colega y lo golpeó a la puerta de la iglesia, por lo que, para no sufrir medidas disciplinarias, se vio obligado a huir, perdiéndose en las tinieblas de la historia. Acabó sus días alejado de su familia. Thomas no era más que un adolescente cuando ocurrieron estos hechos y es seguro que ejercerían alguna influencia en el desarrollo ulterior de su carácter.

Fue su tío, Francis Hobbes, un próspero fabricante de guantes sin hijos y que llegó a desempeñar la alcaldía de Malmesbury, quien, tras el infausto suceso protagonizado por el vicario, se hizo cargo de la educación de su sobrino, sabedor del talento que ya había comenzado a exhibir. Niño precoz, a los cuatro años sabía leer y escribir, con seis comenzó a aprender latín y griego, lenguas que llegaría a dominar con excelencia. Su hermano mayor, que con el tiempo seguiría a su tío en la profesión de guantero, lo describirá como un niño meditabundo, muy estudioso, de memoria extraordinaria y temperamento melancólico. Tuvo la suerte, además, de contar en sus primeros años con un maestro de muy buena reputación, Robert Latimer, que supo fomentar las capacidades intelectuales de su pupilo. Cuando Hobbes se despidió de él para ingresar en la universidad, le entregó una traducción de su propia mano de la Medea de Eurípides, en elegantes yambos latinos.

Hobbes ingresó en la Universidad de Oxford en torno al año 1603, cuando contaba catorce o quince años, coincidiendo con el óbito de Isabel I, y sentó plaza en el Magdalen College, donde imperaba una tendencia puritana. Allí permaneció durante cinco años, hasta 1608. El sucesor al trono, Jacobo I, el primer Estuardo rey de Inglaterra, Gales e Irlanda, ya había sido rey de Escocia treinta y siete años, con el nombre de Jacobo VI. Era hijo de María I de Escocia, a la que Isabel I había ejecutado en 1587.

Nada más subir al trono de Inglaterra, el rey Jacobo I se vio confrontado con numerosas dificultades que harían de su reinado un periodo de gran agitación. En 1605 se descubre la llamada «conspiración de la pólvora» (Gunpowder Plot), por la cual un grupo de católicos ingleses, entre ellos Robert Catesby y Guy Fawkes, se propuso volar el Parlamento durante la ceremonia de apertura y matar al rey Jacobo I con su familia y lo más granado de la aristocracia protestante. Esta conspiración, también llamada de los jesuitas, se justificó con la doctrina del tiranicidio, y aspiraba a incitar una rebelión de los católicos ingleses por la brutal represión que habían estado sufriendo. Trascurridos muchos años, Hobbes calificó esta confabulación como «el acto más horrible del que se ha tenido noticia hasta la fecha».

Los obispos ingleses, como reacción a este intento de asesinar al rey, intentaron refutar las doctrinas que justificaban el tiranicidio y fortalecer el poder monárquico. Así que en una suerte de declaración (convocation