9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

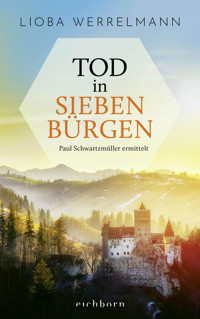

Seit Jahrzehnten hat Paul Schwartzmüller Rumänien, das Land seiner Kindheit, nicht mehr besucht. Nun macht sich der Investigativjournalist auf den Weg nach Siebenbürgen, um das Erbe seiner kürzlich verstorbenen Tante anzutreten.

Paul will den ihm vermachten Bauernhof schnell loswerden, doch die Reise nimmt eine überraschende Wendung. Als er in Siebenbürgen ankommt, schlägt ihm zunächst wenig Begeisterung entgegen. Nur Sorin, Pauls Freund aus Kindheitstagen, empfängt ihn herzlich. Als man auf dem sagenumwobenen Dracula-Schloss Bran einen Touristen tot auffindet, wird ausgerechnet Sorin zum Hauptverdächtigen - und Paul stellt selbst Ermittlungen an. Dabei wird er auch mit seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert.

Ein spektakulärer Mord, ein kauziger Ermittler, und ein Land, das viele Überraschungen bereithält. Band 1 der neuen Krimireihe um Paul Schwartzmüller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Epilog

Nachwort

ÜBER DAS BUCH

Seit Jahrzehnten hat Paul Schwartzmüller Rumänien, das Land seiner Kindheit, nicht mehr besucht. Nun macht sich der Investigativjournalist auf den Weg nach Siebenbürgen, um das Erbe seiner kürzlich verstorbenen Tante anzutreten. Paul will den ihm vermachten Bauernhof schnell loswerden, doch die Reise nimmt eine überraschende Wendung. Als er in Siebenbürgen ankommt, schlägt ihm zunächst wenig Begeisterung entgegen. Nur Sorin, Pauls Freund aus Kindheitstagen, empfängt ihn herzlich. Als man auf dem sagenumwobenen Dracula-Schloss Bran einen Touristen tot auffindet, wird ausgerechnet Sorin zum Hauptverdächtigen – und Paul stellt selbst Ermittlungen an. Dabei wird er auch mit seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert.

Ein spektakulärer Mord, ein kauziger Ermittler, und ein Land, das viele Überraschungen bereithält. Band 1 der neuen Krimireihe um Paul Schwartzmüller.

ÜBER DIE AUTORIN

Lioba Werrelmann, Jahrgang 1970, stammt aus dem Rheinland, hat Politische Wissenschaften studiert, volontierte und ist seit 1989 für verschiedene Tageszeitungen, Radio- und TV-Anstalten (WDR/ARD) als Redakteurin und Kommentatorin tätig, vor allem in Köln und Berlin. Für ihren ersten Kriminalroman Hinterhaus gewann sie 2020 den renommierten Friedrich-Glauser-Preis für das beste Debüt.

LIOBA WERRELMANN

TODin SIEBENBÜRGEN

Paul Schwartzmüller ermittelt

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln

Copyright © 2023 by Lioba Werrelmann und Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Sabine Biskup, MainzUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deEinband-/Umschlagmotive: © mauritius images: Daniel Chetroni/Alamy/Alamy Stock PhotoseBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-2896-6

luebbe.delesejury.de

PROLOG

Die Nacht hatte sich auf den kleinen Platz gesenkt wie ein samtener Mantel. Weich und zärtlich umhüllte sie die windschiefen Hütten, die grellbunten Leuchtreklamen, die vielsprachigen Hinweisschilder. Alles, was am Tage hässlich war, laut und schrill, schien sich zu verwandeln. So, als brächte das Dunkel den Zauber zurück, der diesen Ort seit Menschengedenken umgab.

In der Ferne erklang das Heulen eines Wolfes, ein zweiter fiel darin ein, ein dritter. Die Frau, die aus einer der Hütten hervorlugte, zuckte nur kurz. Sie fürchtete die Wölfe nicht, ebenso wenig die Bären, die oftmals in der Dämmerung kamen und sich labten am Müll der Touristen. Alles, was die Frau fürchtete, war der Mann, der im nahen Dorf auf sie wartete. Aber nicht mehr lange. Bald schon würde sie ihn verlassen.

Sie richtete die einfache Plane vor dem Eingang der Hütte, legte eine Hand auf ihr Herz und berührte den Beutel, den sie dort trug. Er war kaum größer als eine der prallen Erdbeerfrüchte, die sie neben dem Kanapee bereitgestellt hatte, und fühlte sich ganz leicht an. Als könne das, was sich darin befand, bei der kleinsten Berührung zersplittern. Sie hatte einen stolzen Preis dafür bezahlt, doch sie war sich sicher, er war jeden Leu wert. Wenn sie ihn doch nur bald anwenden könnte!

Suchend wanderte ihr Blick hoch zu der Burg, die einem Schemen gleich nicht weit von ihr auf dem schroff abfallenden Bergmassiv thronte. Längst waren die Scheinwerfer erloschen, die man für die Besucher aufgestellt hatte, um sie am Abend blutrot erstrahlen zu lassen. Wo ihr Liebster bloß blieb?

Wieder heulte einer der Wölfe, wieder fielen andere ein, es schienen nun weit mehr geworden zu sein. Einer der Hunde, die stets auf dem kleinen Platz herumstreunten, gab ein klägliches Jaulen von sich und schoss einem hechelnden Schatten gleich davon.

Mit einem Mal riss die Wolkendecke auf, voll und bleich stand der Mond am Himmel und tauchte die Burg in seinen silbrigen Schein. Die Frau blinzelte. Bewegte sich da etwas an einem der Türme? Nein, das konnte nicht sein. Oder etwa doch? Sie trat einen Schritt vor, und da sah sie es.

Weit oben auf der Burg, direkt unterhalb der Zinnen, stand eines der Fenster offen, das eiserne Kreuz in seiner Mitte bewegte sich sachte im Wind. Im nächsten Moment schob sich jemand heraus. Aber das war kein Mensch! Es schien ein riesenhaftes Insekt zu sein, mit einem großen Paar schwarz glänzender Flügel. Den Kopf voraus, kroch es die Burgwand hinab, so geschwind, als fänden seine Füße Halt in den Ritzen des uralten Gemäuers.

Die Frau stieß einen kleinen Schrei aus. Mit wohligem Schaudern entsann sie sich des Romans, der all die Touristen hierherführte und den auch sie als junges Mädchen verschlungen hatte. Auf genau diese Weise verließ der Fürst der Finsternis um Mitternacht sein Schloss. Und hatte es nicht eben zwölf geschlagen? Wieder fasste sie sich an die Brust, diesmal berührte sie das goldene Kreuz, das sie dort trug, gleich neben dem Beutel. Was wohl dort oben vor sich ging? Da verschluckten die Wolken den Mond, die Burg und das schauerliche Wesen.

»Imposibil«, flüsterte die Frau, »unmöglich«, und rang sich ein Schmunzeln ab. Sicher war das eine dieser Inszenierungen, die man für besonders zahlungskräftige Besucher arrangierte. Hatte ihr Liebster ihr nicht erst kürzlich von einer Reisegruppe aus Mexiko erzählt, die für viel Geld auf dem Schloss übernachtet hatte, in eigens dafür herbeigeschafften Särgen?

Nein, sollten die Leute aus Mexiko, Deutschland und sonst woher diese Märchen ruhig glauben, sie würde nicht darauf hereinfallen, sie nicht.

Tatsächlich vertraute man hierzulande auf eine ganz andere Art von Zauber. Noch einmal berührte sie den Beutel an ihrer Brust. Lächelte still in sich hinein.

Lange konnte es nicht mehr dauern, bis ihr Liebster endlich bei ihr wäre.

Das Wesen, das einem Nachtvogel gleich hinter den Hütten verschwand, sah sie nicht.

EINS

Zweieinhalb Tage zuvor …

Beinahe hätte Paul Schwartzmüller den Brief gar nicht angenommen. Denn als es an der Tür klingelte, telefonierte er gerade mit der Chefredakteurin.

»Erwarten Sie jemanden?« Sie hatte es auch gehört.

»Nein. Das ist bestimmt für die Nachbarn. Ich wohne im Erdgeschoss …«

»Und deshalb klingelt der Paketbote bei Ihnen.« Ein raues Lachen. Ein Klicken wie von einem Feuerzeug. Paul mochte seine Chefredakteurin, sehr sogar. Sie war zuverlässig und korrekt, sie kam immer sofort zum Punkt. So wie er.

»Wir haben da eine Vakanz.« Er hörte sie tief inhalieren.

»Eine Vakanz?«

»Eine offene Stelle für einen fest angestellten Redakteur. Zunächst nur für ein Jahr, aber immerhin. Ich weiß, wie sehr Sie Ihr Leben als freier Autor lieben. Sie sind einer der Besten. Aber, unter uns gesagt, die Geschäftsleitung streicht die Honorare für lange Reportagen, wie Sie sie schreiben. Weite Reisen, aufwendige Recherchen, das ist einfach nicht mehr drin. Also, was sagen Sie?«

Paul räusperte sich. Holte tief Luft. An der Tür klingelte es ein weiteres Mal.

»Ich …«, brachte er heraus.

»Ich sag’s Ihnen direkt«, fiel sie ihm ins Wort. »Sie arbeiten als Chef vom Dienst. Bei Ihnen laufen alle Fäden zusammen. Sie koordinieren, bestimmen, was ins Blatt kommt, machen die Schlussredaktion. Sie werden keine Zeit mehr haben, eigene Artikel zu schreiben. Sie werden für überhaupt nichts anderes mehr Zeit haben. Es ist der stressigste Job, den ich zu vergeben habe. Aber auch der verantwortungsvollste. Und, ganz ehrlich, ich wüsste niemand anderen, den ich dafür haben will.«

Paul holte noch einmal tief Luft. Seine Gedanken fuhren Karussell. Seit fast fünfundzwanzig Jahren schrieb er schon als freier Mitarbeiter für diese Zeitung – seitdem er als Student dort angefangen hatte. Er hatte miterlebt, wie die Geschäftsleitung immer härtere Sparmaßnahmen durchgeführt hatte, mit eiserner Hand. Wie ein freier Kollege nach dem anderen abgesetzt wurde. Die Chefredakteurin hatte gekämpft und allzu oft verloren. Er selbst hangelte sich schon lange von Auftrag zu Auftrag, stets knapp bei Kasse, stets in Sorge, wie er die nächste Miete bezahlen sollte. Im Stillen wartete er auf den Tag, an dem sie auch ihn endgültig fallen lassen würden. Ob er dann noch etwas Neues fände? Immerhin, er war neunundvierzig.

Und jetzt das. Ein fester Job. Chef vom Dienst.

»Ich fühle mich geehrt«, sagte er schließlich. »Und ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich …«

An der Tür läutete es nun Sturm.

»Verzeihung.« Er lief in den Flur, das Telefon am Ohr. »Die Paketzustellerin muss alles wieder mitnehmen, wenn ich ihr nicht öffne …«

»Nun machen Sie schon auf.« Wieder dieses raue Lachen, das er so mochte.

Doch es war nicht die Paketzustellerin, die die vier Stufen zu ihm ins Hochparterre heraufgeschossen kam. Es war der Postbote.

»Na endlich, Herr Schwartzmüller. Ein Einschreiben. Wenn Sie das bitte quittieren könnten?«

»Es gibt nur einen Haken«, sagte die Chefredakteurin, während Paul unterschrieb. »Einen ganz kleinen.«

»Und der wäre?« Paul starrte auf den Brief. Ein schlichtes braunes Kuvert mit einem verwischten, offiziell aussehenden Siegel. Aber das war es nicht, was ihn irritierte. Es war etwas anderes.

»Sie müssen am Ersten anfangen«, unterbrach die Chefredakteurin seine Gedanken. »Also, genauer gesagt, nächsten Mittwoch.«

»Nächsten Mittwoch?«, echote Paul.

»Ich weiß, es ist knapp, aber das ist die Bedingung der Geschäftsleitung. Sonst macht es der Sohn vom Verleger, der ist nur gerade auf Mauritius.«

»Verstehe.« Die Haustür fiel hinter dem Briefträger ins Schloss. Paul stand im Halbdunkel des Flurs, das Kuvert in der Hand. Da war etwas … Plötzlich fiel durch das Fenster auf dem Treppenabsatz zum ersten Stock ein einzelner Lichtstrahl. Er reichte genau bis zu Paul. Und einem riesigen leuchtenden Finger gleich brachte er die Briefmarke auf dem Kuvert zum Funkeln.

Paul stutzte, blinzelte. Das konnte nicht sein. Oder etwa doch?

»Natürlich haben Sie einen Tag Bedenkzeit. Aber nicht länger, hören Sie, Paul?«, sagte die Chefredakteurin. »Ich erwarte Ihren Anruf morgen früh.«

Paul wollte sagen, dass er keine Bedenkzeit brauche, doch die Chefredakteurin hatte schon aufgelegt. Sowieso hatte er gerade das Gefühl, kein vernünftiges Wort mehr herauszubekommen.

Denn auf der Briefmarke abgebildet war ein Ort, den er aus dem Gedächtnis hätte zeichnen können, auch wenn er ihn seit beinahe einem halben Menschenleben nicht mehr gesehen hatte. Jedes Detail war ihm vertraut. Die mittelalterlichen Häuser, der weiße Ratsturm. Und davor die kleine Brücke, die sich elegant über einen kopfsteingepflasterten Hohlweg spannte, geschmückt mit Blumen und eisernen Rosetten.

»Podul Minciunilor«, flüsterte Paul. Es gab keinen Zweifel.

Die Briefmarke zeigte die legendäre Lügenbrücke in Hermannstadt – oder Sibiu, wie die Rumänen sagten. Paul atmete einmal tief durch, sein Herz schien plötzlich schneller zu schlagen. Dann trug er das Kuvert so vorsichtig, als habe er Angst, ihm auch nur den kleinsten Knick zuzufügen, in die Wohnung.

Lange saß er an seinem Schreibtisch, den Brief vor sich. Er hatte keine Ahnung, wer ihm aus Rumänien schrieb. Doch er dachte nicht einen Moment mehr an das, was die Chefredakteurin gesagt hatte, an den neuen Job. Denn allein der Anblick der Briefmarke versetzte ihn in eine andere Zeit. Ließ Erinnerungen in ihm aufsteigen, die er verloren geglaubt hatte.

Wie oft war er an der Hand des Vaters über diese Brücke gegangen. Immer mit einer bangen Sorge im Herzen. Denn hatte Tante Zinzi ihm nicht erklärt, die Brücke trage ihren Namen, weil sie wisse, ob derjenige, der sie betrete, gelogen habe? Und dass sie zusammenstürze, wenn ein Lügner versuche, sie zu nutzen? Und hatte ein Junge von zehn, zwölf Jahren nicht Hunderte Lügen vorgebracht, manche womöglich aus Versehen?

Der Vater pflegte über derlei zu lachen und fasste Pauls Hand ein bisschen fester. Er war Ingenieur und gab nichts auf die Geschichten von Tante Zinzi. Paul jedoch konnte nicht genug von ihnen bekommen.

Später, als er älter wurde, erzählte die Tante ihm auch die anderen Geschichten, die sich um den Namen der Brücke rankten. Kadetten der Militärakademie hätten dort jungen Mädchen Versprechen gemacht, die sie nie zu halten gedächten. Und junge Frauen hätten auf dieser Brücke ihren Verlobten geschworen, noch Jungfrauen zu sein. Wenn sich in der Hochzeitsnacht herausstellte, dass dies nicht stimmte, hätte man sie von ebenjener Brücke gestoßen.

Paul betrachtete den Brief, als sei er ein Bote aus einer längst vergangenen Zeit. Er sah sich selbst auf der uralten Bank in Tante Zinzis Sommerküche hocken, zu seinen Füßen die Feuerstelle, auf dem Schoß den kleinen Kater. Tante Zinzi, wie sie in dem eisernen Topf rührte und Palukes für ihn kochte. Jeder Tag, den Paul in den Ferien bei ihr verbrachte, begann und endete mit diesem goldgelben Maisbrei, die rumänischen Nachbarn nannten ihn Mamaliga. Mal begoss Tante Zinzi den Brei mit süßer Milch, mal bestreute sie ihn mit würzigem Käse. Paul hatte niemals genug davon bekommen können. Und er hatte ihn seit jenen frohen Kindertagen nie wieder gegessen.

Und nun dieser Brief. Mit einer Briefmarke, auf der die Lügenbrücke abgebildet war. In Pauls fassungsloses Staunen mischte sich leises Unbehagen. Genau fünfunddreißig Jahre war es nun her, dass er und der Vater Siebenbürgen verlassen hatten. Fünfunddreißig Jahre, in denen Paul alles getan hatte, um zu vergessen. Den Kummer über das, was er verloren hatte. Die Verwirrung über das, was geschehen war. Die Schuldgefühle, von denen er nicht wusste, woher sie kamen.

Langsam griff er nach einem Brieföffner, betrachtete den Umschlag von vorne, von hinten. Das Siegel, das wohl eine Art Absender darstellen sollte, war so verwischt, dass er es nicht entziffern konnte.

Mit einer einzigen Bewegung schlitzte er den Umschlag der Länge nach auf.

Heraus fiel ein offiziell aussehendes Schreiben. Es stammte, wie Paul erkennen konnte, von einem Anwaltsbüro in Bukarest. Und obwohl Paul seit Jahr und Tag kein Rumänisch mehr gesprochen oder gelesen hatte, verstand er auf Anhieb, was das Anwaltsbüro ihm da mitteilte. Zugleich verstand er kein Wort.

Tante Zinzi war vor sechs Wochen gestorben, Mitte April. Sie hatte ihm ihren Hof vermacht.

Paul starrte auf das Datum, tastete in seiner Hemdtasche nach seiner Lesebrille, setzte sie auf. Mitte April. Das konnte doch nur ein böser Scherz sein.

Wo war sein Telefon? Paul suchte die Wohnung ab, das Schreibzimmer, die Küche, sogar das Schlafzimmer. Schließlich fand er es draußen im Flur auf der Fußmatte. Er musste es einfach fallen gelassen haben. Seine Finger flitzten über die Tastatur, wählten die Nummer des Anwaltsbüros. Doch am anderen Ende nahm niemand ab.

Er verbrachte eine unruhige Nacht. Im Traum erschien ihm Tante Zinzi, klein und zart wie ein Mädchen, die aschblonden Haare unter einem eng geknoteten Kopftuch verborgen. Sie öffnete den Mund, als wolle sie ihm etwas sagen, doch kein Wort kam ihr über die Lippen. Paul schreckte hoch, schweißgebadet. Und nun fluteten sie über ihn hinweg, die Erinnerungen, die er sich so lange verboten hatte.

Tante Zinzi, wie sie ihr Feld am Rande des Dorfes bestellte. Vor den Pflug hatte sie den Ochsen gespannt, sie führte ihn an einem kurzen Strick. Paul hatte immer einen Heidenrespekt vor diesem gewaltigen Tier gehabt, er sah sich jetzt noch auf seinen dürren, braun gebrannten Beinen Reißaus nehmen, sobald es ihm zu nahe kam. Tante Zinzi, wie sie durch ihren Gemüsegarten kraxelte, Kartoffeln anbaute, Kohl, Tomaten, Auberginen und Zwiebeln. Wie sie abends beim Schein der Petroleumlampe Bohnen pulte. Paul hatte seine Tante geliebt. Aufgewachsen ohne Mutter in einem grauen Betonkasten am Rande Bukarests, zählten die Sommer bei der Tante in einem winzigen Dorf in Siebenbürgen zu seinen glücklichsten Kindheitserinnerungen. In der ersten Zeit in Deutschland hatte er sich Nacht für Nacht in den Schlaf geweint.

»Bitte«, hatte er den Vater angefleht, »lass uns nach Hause fahren, zu Tante Zinzi.«

Und der Vater hatte ihm gesagt, Tante Zinzi sei gestorben, gleich nach ihrer Abreise.

Hatte er gelogen?

Paul wälzte sich im Bett hin und her, den Kopf voller Fragen.

Als der Morgen dämmerte, stand er auf und nahm eine lange Dusche. Wie gerne würde er jetzt mit dem Vater reden! Doch der war seit Jahren tot. Und ohnehin war Reden schon zu Lebzeiten nicht seine Stärke gewesen.

Wieder wählte er die Nummer des Bukarester Anwaltsbüros. Immerhin, nun meldete sich ein Anrufbeantworter, der ihm mitteilte, das Büro sei am Montag wieder besetzt.

Heute war Samstag.

Paul tigerte durch seine Wohnung. Klappte sein MacBook auf, suchte nach Tante Zinzi im Internet, fand nichts, klappte das MacBook wieder zu. Er trank eine ganze Kanne Kaffee, machte sich ein Brot und brachte es nicht herunter. Ihm war, als habe ihn jemand an eine Steckdose angeschlossen. Es brutzelte in seinem Inneren, von den Zehen bis in die Haarspitzen.

Was, wenn Tante Zinzi tatsächlich erst Mitte April gestorben war? Wenn er den Menschen, den er geliebt hatte wie sonst niemanden auf dieser Welt, hätte wiedersehen können? Verdammt, er wäre jeden Sommer zu ihr gefahren, so wie früher! Wahrscheinlich sogar noch viel öfter.

Warum aber hatte sie sich nie bei ihm gemeldet?

Vielleicht, gab er sich selbst zur Antwort, weil du dich nie gemeldet hast. Du warst schließlich voll und ganz damit beschäftigt zu vergessen. Ein anderer zu werden.

Gegen elf rief er die Chefredakteurin an.

»Na endlich«, meldete sie sich.

»Ich nehme den Job«, sagte er schnell.

»Gut.«

»Vorher muss ich noch kurz verreisen.«

»Wohin soll’s denn gehen?«

»Nach Rumänien, genauer gesagt nach Siebenbürgen.«

»Auweia! Was wollen Sie denn da?«

Paul schluckte. Probierte den Satz im Stillen, bevor er ihn aussprach. Er hatte ihn sich abgewöhnt, damals, als er mit vierzehn nach Deutschland gekommen war. Zu schlimm war der Spott der anderen Kinder gewesen. Die Art, wie sie auf seine Kleidung zeigten, seine Frisur, wie sie lachten über seine Sprechweise. Er hatte blitzschnell gelernt, zu sprechen wie sie, hatte den Vater angebettelt, ihm neue Sachen zu kaufen, mit ihm zum Frisör zu gehen.

Die Chefredakteurin, das wusste er genau, würde nicht spotten.

»Ich komme von dort«, sagte er und merkte, wie sein Rücken sich ein wenig aufrichtete. »Ich bin ein Siebenbürger Sachse.«

ZWEI

Das Flugzeug war brechend voll. Pauls Knie drückten sich in die Rückenlehne seines Vordermanns, und seine Schultern ragten weit über den Sitz hinaus. Er lehnte sich ein wenig in den Gang, vorsichtig darauf bedacht, nicht den Stewardessen im Weg zu sein, die unentwegt hin und her flitzten und Massen an Parfüm und Zigaretten verkauften.

Er hatte genau dreißig Minuten gebraucht, um seine Sachen zu packen, ein Bahnticket von Köln nach Dortmund zu buchen und den letzten freien Platz in der Maschine Dortmund–Sibiu zu ergattern. In Sibiu selbst würde ein Mietwagen auf ihn warten, auch wenn er nicht gerne Auto fuhr. So würde alles schneller gehen. Schließlich musste er am Mittwoch zurück sein.

Seine Sitznachbarin, eine alte Dame mit hochgestecktem Haar und Lesebrille, reichte ihm eine Tüte mit Pfefferminzbonbons, Paul schüttelte dankend den Kopf. Er mochte nichts essen, nicht einmal ein Bonbon.

Die letzten Stunden hatte er wie im Fieber verbracht. Nun, wo es kein Zurück mehr gab, wurde ihm auf einmal ein wenig flau im Magen. Er hatte diese Reise so lange gescheut, geglaubt, er werde sie womöglich nie antreten.

Er musste verrückt geworden sein.

»Was führt Sie nach Siebenbürgen?«, fragte die alte Dame in einem so weichen Tonfall, dass das flaue Gefühl in Pauls Magen augenblicklich verflog. Obwohl sie Hochdeutsch sprach, erkannte er in der Farbe ihrer Sprechweise sofort den Dialekt der Siebenbürger Sachsen. Sie sprach wie früher Tante Zinzi.

Paul überlegte, was er sagen sollte. Dass er einen Hof geerbt hatte, von dem er sich nicht vorstellen konnte, was er damit sollte? Dass er diese überstürzte Reise eigentlich nur unternahm, weil er nicht glauben konnte, dass sein Vater ihn damals belogen hatte? Er entschied sich für die einfachste Antwort.

»Ich habe das Haus meiner verstorbenen Tante geerbt.«

»Dachte ich es mir doch!«, antwortete die alte Dame. »Sie sind ein Heruntergekommener!«

»Ein bitte was?«

»Ein Heruntergekommener.« Hinter der Lesebrille begannen die blauen Augen der Frau vergnügt zu blitzen. »So nennen wir in Siebenbürgen die Leute, die einst unsere Nachbarn waren und während der Diktatur fort sind. Und die jetzt zurückkommen. Heruntergekommene halt.«

»Ich komme nicht zurück«, beeilte Paul sich zu sagen. »Ich bleibe nur kurz.«

»Soso.« Die Augen der alten Dame blitzten nun so sehr, als habe Paul einen formidablen Witz gemacht. Einen Moment lang machte sie den Eindruck, als wolle sie noch etwas hinzufügen, dann jedoch holte sie einen E-Book-Reader hervor und schien sogleich vollkommen in ihre Lektüre vertieft zu sein.

Nicht einmal zwei Stunden später landete das Flugzeug in Sibiu. Paul merkte, wie ihm die Knie weich wurden, als er die Gangway hinunterging. Wie sich sein Schritt verlangsamte, als er sich der Passkontrolle näherte. Wie sich sein Atem beschleunigte.

Stell dich nicht so an, ermahnte er sich selbst. Du bist es gewohnt zu reisen. Du kommst überall klar.

Doch sein Herz schlug schneller als sonst.

Der Flughafen war winzig und recht neu, die schmale Ankunftshalle im Nu durchquert. Was hatte in der Mail der Mietwagenfirma gestanden? Das Auto würde auf dem Parkplatz ganz rechts stehen, mit dem Schlüssel auf dem linken Vorderrad.

Paul trat hinaus – und blieb wie angewurzelt stehen.

Es war ein ganz normaler Parkplatz, nicht besonders groß. Umgeben von einem Industriegebiet, wie es sie überall auf der Welt gab. Und doch.

Es war die Luft. Sie roch nach Benzin und tausenderlei Düften, die die Menschen ausströmten, die mit Paul die Ankunftshalle verließen. Und darunter, so sanft, dass es außer ihm womöglich niemandem auffiel, und zugleich vollkommen betörend, duftete es süß und mild. Das, erkannte Paul sofort, war der Duft Siebenbürgens. Der Duft seiner Kindheit.

Wie von fern hörte er, dass sich jemand entschuldigte, der ihn wohl angerempelt hatte. Begrüßungsfetzen flogen hin und her, Rufe, Motoren wurden angelassen. Paul aber nahm es kaum wahr. Er stand einfach nur da, schnupperte.

Dann gab er sich einen Ruck, fasste seine Reisetasche fester und machte sich auf den Weg.

Er fand das Auto samt Schlüssel, einen roten Opel Corsa, den der Verleiher so hektisch gewaschen hatte, dass auf den Fußmatten noch kleine Pfützen standen. Ein älteres Modell, genauso eins, wie der Vater es zuletzt besessen hatte. Der stets größten Wert darauf gelegt hatte, ein deutsches Fabrikat zu fahren, auch wenn es immer nur für einen gebrauchten Kleinwagen gereicht hatte.

Paul gab sich noch einmal einen Ruck – jetzt nicht auch noch sentimental werden! Er schob den Fahrersitz zurück, stellte Außen- und Seitenspiegel ein. Beinahe stieß er mit dem Kopf an die Autodecke, aber das würde schon gehen. Er startete das Navi und gab die Adresse ein, ohne einen Moment zu überlegen. Er hatte sie die letzten fünfunddreißig Jahre sicher in seinem Inneren verwahrt. Als die Anzeige ihm sagte, die Fahrtzeit betrage eine Stunde und zwölf Minuten, merkte er, wie ihm schon wieder flau wurde. Der Ort, an den er sich jeden Gedanken verboten hatte, damit die Sehnsucht ihn endlich in Ruhe ließ, war plötzlich ganz nah.

Komm schon, Alter, redete er sich gut zu, und gab Gas.

Das Navi führte ihn weitläufig um Sibiu herum, auf Straßen, die so gut ausgebaut waren, dass Paul nur staunen konnte. Der Bus, der ihn damals zu Beginn der Sommerferien von Bukarest aufs Dorf zu Tante Zinzi gebracht hatte, musste wegen all der Schlaglöcher in den unbefestigten Wegen stets so langsam fahren, dass man meinte, nebenherlaufen zu können.

Die Hauptverbindungsstraße nach Osten, die jetzt E68 hieß, hatte sich sogar in eine vierspurige Rennstrecke verwandelt, und Paul in seinem Opel Corsa, der ihm nun doch ziemlich klapprig vorkam, mit einer Gangschaltung, die sich anfühlte, als rühre man in einem Butterfass, wurde permanent überholt, sogar zahllose Lkw bretterten an ihm vorbei.

Aber das war es nicht, was ihm den Atem nahm. Es war die Bergkette, die plötzlich, als habe ein Zauberer den Himmel angemalt, zu seiner Rechten aufragte. Ihre unteren Hänge strahlten in einem tiefen Grün. Darüber erhob sich kahler, schroffer Fels. Und ganz oben, auf ihren Spitzen, glitzerte im Licht der Nachmittagssonne der Schnee.

Die Karpaten. Sie standen da, so stolz und majestätisch, wie Paul sie in Erinnerung hatte. Alle Umwälzungen der Zeit waren spurlos an ihnen vorübergegangen.

Wieder fluteten die Erinnerungen über ihn hinweg. Wie er es als Junge geliebt hatte, durch die Wälder der Karpaten zu streifen! Am Anfang hatte er sich ein wenig gefürchtet, dann aber war ihm Sorin über den Weg gelaufen, Tante Zinzis Nachbarsjunge. Sorin fürchtete sich vor gar nichts, und Paul wich ihm nicht von der Seite.

Was wohl aus Sorin geworden war?

So, wie er nie infrage gestellt hatte, dass Tante Zinzi damals gestorben war, so hatte er sich auch nie nach Sorin erkundigt. Er hatte sein altes Leben von sich abgestreift wie ein Paar Stiefel, das nicht mehr passte.

Paul schüttelte sich und drückte aufs Gas.

Warum nur kam es ihm einen verstörenden Moment lang so vor, als säße neben ihm auf dem Beifahrersitz der Vater und schaute ihn mit großen Augen an? So, als könne er sich über diese Reise gar nicht genug wundern.

Vielleicht, gab er sich zur Antwort, weil er sich selbst so sehr wunderte.

Hast du mich damals angelogen?, fragte Paul den Vater im Stillen. Hast du behauptet, Tante Zinzi sei tot, damit ich Ruhe gebe?

Aber natürlich hüllte der Vater sich wie früher in Schweigen.

Paul schnaubte. Verbannte das Bild des Vaters aus seinem Kopf. Versuchte, aus einem wie er wusste unsinnigen Impuls heraus, noch einmal, das Anwaltsbüro in Bukarest zu erreichen. Wieder nur der Anrufbeantworter. Was, wenn der Brief, den er bekommen hatte, gar nicht echt war? Wenn sich jemand einen bösen Scherz mit ihm erlaubte? Denn dass der Vater ihn belogen hatte, das konnte er einfach nicht glauben.

Seine Unruhe wuchs.

Er verließ die große Straße, und sofort war der Weg so, wie er ihn in Erinnerung hatte: ungepflastert, eine Schotterpiste mit Löchern, so tief, dass ein Kind darin verschwinden konnte. Plötzlich querte ein Bahnübergang, das Schild davor so schief, dass es beinahe umfiel. Paul bremste abrupt, schaute nach links, nach rechts, einmal, zweimal, dreimal. An diese unbeschrankten Bahnübergänge erinnerte er sich, und auch an die Tiere, die Hunde, Schafe und Ziegen, die Sorin und er so oft in ihrer Nähe gefunden hatten, die meisten schon verwest, manche mit nur halb geschlossenen Augen und panisch klopfenden Herzen. Ihm war beinahe, als könnte er ihr Wimmern hören.

Paul verscheuchte die Erinnerung, legte den ersten Gang ein, gab Gas, doch der Motor erstarb. Verdammt! Er war im dritten. Diese Gangschaltung war wirklich vollkommen ausgeleiert. Als er endlich über den Bahnübergang rumpelte, die Gleise hoch wie Bordsteine, knallte er mit dem Kopf gegen die Decke. Mist. Vielleicht hätte er eine Wagenklasse höher buchen sollen.

Er tauchte ein in einen Wald, so dicht, dass die Strahlen der tiefstehenden Sonne den Boden kaum berührten, das Blätterdach voller Vogelstimmen. Der Mietwagen schaltete von allein das Licht ein, immerhin, das funktionierte.

Plötzlich blitzten hinter ihm Scheinwerfer auf. Ein Lastwagen näherte sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Paul fuhr so weit rechts ran, wie es irgendwie ging. Im nächsten Augenblick hatte der Lkw ihn dermaßen knapp überholt, dass Paul meinte, seinen Seitenspiegel knirschen zu hören. Es folgte ein weiterer Lkw, ein dritter, noch einer. Paul zählte nicht weniger als sieben Fahrzeuge, die allesamt durch den Wald donnerten, als sei der Teufel hinter ihnen her. Und die ihn und sein kleines Mietauto nur um Haaresbreite verfehlten. Auf dem allerletzten Lkw erkannte er im Licht seiner Scheinwerfer die Abbildung einer Fratze, die ihm sofort bekannt vorkam: ein raubvogelartiger Schädel mit einem immens gebogenen Nasenrücken und weit aufgeblähten Nasenlöchern. Eine hohe Stirn, wenig schütteres Haar, dunkel wie die Nacht. Buschige Augenbrauen, spitze Ohren. Und ein Mund, so hart, dass man sich sogleich zu gruseln begann, vor allem wegen der beiden Zähne, die scharf und spitz über die Lippen hinausragten.

Graf Dracula. Offensichtlich war da gerade der Fürst der Finsternis persönlich an ihm vorbeigerauscht.

Paul musste so sehr lachen, beinahe wäre er beim Anfahren im dichten Gebüsch gelandet, das fast bis auf die Fahrbahn wuchs. Der Schrecken, der ihn erfasst hatte, flog davon wie ein lautloser Nachtvogel. Kaum war er in Transsylvanien, stieß er auch schon beinahe mit seinem berühmtesten Bewohner zusammen.

Er lachte immer noch in sich hinein, als er den Wald verließ. Doch sobald er die Landschaft sah, die sich nun vor ihm auftat, verfiel er in andächtiges Schweigen. Bis zum Horizont erstreckten sich Felder und Wiesen in den satten Farben des Sommers. Es gab keine Leitplanken und keine Zäune, aber einfache Leiterwagen, die von Pferden gezogen wurden, manche sogar von Ochsen. Er fuhr durch Dörfer, deren Häuser pastellfarben leuchteten, rosa, hellblau, lindgrün. Alte Frauen und Männer saßen am Straßenrand auf Bänken. Kinder liefen barfuß. Wieder musste Paul an Sorin denken. Er konnte sich nicht erinnern, dass einer von ihnen in den drei Monaten, die die Schulferien dauerten, jemals Schuhe getragen hatte.

Die Straße wurde noch schadhafter. In manchen der Löcher steckten sogar orangefarbene Fähnchen, damit man sie auch sah, und Paul musste, um den tiefsten Löchern auszuweichen, durch andere, nicht ganz so tiefe mitten hindurch. Kurz wunderte er sich, wie die Fahrer der Lastwagen mit dem Dracula-Konterfei das wohl bewerkstelligt hatten. Sie kannten sich in der Gegend wohl gut aus.

Die Felder und Wiesen verschwanden, es ging durch eine enge Schlucht, zu einer Seite massiger Fels, zur anderen gähnender Abgrund. Der kleine Corsa röchelte. Paul musste so manches Mal zurücksetzen, um entgegenkommenden Fuhrwerken auszuweichen. Von fern hörte er das Heulen eines Hundes. Oder war das ein Wolf?

Wieder verschluckte ihn ein Wald, so dunkel, als sei die Sonne schon untergegangen. Das Heulen kam näher. Plötzlich huschte ein Wesen über die Straße, so gehetzt, dass Paul nicht sagen konnte, ob es ein Hund gewesen war, ein Wildschwein, ein Wolf oder nichts von alledem, sondern nur ein Trugbild seiner Fantasie. In seinem Nacken spürte er etwas, das sich anfühlte wie eine kalte Hand.

Und dann lag mit einem Mal das Dorf vor ihm, als sei er nur kurz fort gewesen. Ein gewaltiger Baum, der seinen Schatten auf die einzige, staubige Straße warf. Häuser rechts und links, eins an das nächste gebaut, Giebel und Toreinfahrten wechselten sich ab. Mittendrin die hölzerne orthodoxe Kirche und nur einen Steinwurf entfernt, frisch geweißt, als wären die letzten fünfunddreißig Jahre so spurlos an ihr vorbeigegangen wie die Jahrhunderte zuvor, die imposante Kirchenburg, gut geschützt hinter ihrem doppelten Ring aus mächtigen Mauern.

Paul überkam ein ganz eigentümliches Gefühl. Jahrzehntelang hatte er sich verboten, an Tante Zinzis Dorf auch nur zu denken. Nun fühlte er eine Beklemmung, wie er sie gar nicht von sich kannte. Prüfend sah er sich um. Keine Menschenseele weit und breit. Lebte hier überhaupt noch jemand? Er suchte den zweiten Gang, den ersten, rumpelte auch hier durch tiefe Schlaglöcher. Auf dem Display des Corsa begann ein Symbol zu blinken. Am Dorfende, vor dem letzten Haus in der Reihe, ging der Motor von selbst aus.

Das Haus, einst fliederfarben gestrichen, war vollkommen grau. In einem der beiden Fenster zur Straße fehlte eine Scheibe, jemand hatte ein Brett davorgenagelt. Das Tor war verwittert und hing ganz schief in den Angeln. Doch die Rose, die sich immer schon bis unters Dach hinaufwand, gab es noch. Sie stand in voller Blüte, und als Paul aus dem Auto stieg, die Beine so steif, als seien sie aus Holz, roch er es – sie duftete so lieblich wie früher.

Unsicher trat er an das Tor, klopfte dagegen. Kein Laut. Aber die niedrige Tür links daneben schwang wie von Geisterhand auf, als bedeutete sie ihm, einzutreten.

Der Innenhof lag in Totenstille. Er war sauber gefegt wie zu Tante Zinzis Zeiten, zwischen einzelnen, großen Steinen wuchs Gras. Zur Linken ahnte Paul hinter dichtem Efeu das Altenteil des Anwesens, schon damals so einsturzgefährdet, dass Tante Zinzi es fest verrammelt hatte. Zur Rechten stand das Wohnhaus. Stets hatte ihn hier der Geruch des Herdfeuers begrüßt, der Duft nach Gebackenem, nach Tante Zinzis sagenhafter Gemüsesuppe. Nun schien das Gebäude verlassen zu sein, im Dach klaffte ein nur notdürftig geflicktes Loch. Leise, als fürchte er, die Geister derer, die einst hier wohnten, zu stören, ging Paul weiter. An das Wohnhaus schloss sich der Schopfen an, der Geräteschuppen. Auch er schien verschlossen zu sein, das kleine Fenster war blind.

Hier lebt schon lange niemand mehr, dachte Paul, als er etwas hörte. Ein Stimmchen, so leise, als stamme es von einem neugeborenen Kind, und zugleich so schrill, dass es auf keinen Fall menschlich sein konnte.

Unwillkürlich stellten sich ihm die Nackenhaare auf. Langsam ging er weiter, angestrengt horchend. Wie bei allen Höfen, die die deutschen Einwanderer vor Hunderten von Jahren in diesem Teil Rumäniens errichtet hatten, folgte auch auf Tante Zinzis Hof nach dem Schuppen der Stall. Und der war ganz offensichtlich bewohnt. Ein leises Scharren war daraus zu hören und dann wieder das gellende Stimmchen. Begleitet von einem scharfen Geruch, der Paul in die Nase fuhr. Vorsichtig schob er die Tür auf.

Es war ein schneeweißes Zicklein, das so erbarmungswürdig schrie. Es stand auf drei Beinen im knietiefen Stroh, das vierte hielt es zitternd in die Höhe. Jemand hatte einen Verband darumgewickelt, der sich halb gelöst und im Gatter verfangen hatte. Je mehr das Zicklein versuchte, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, desto mehr verfing es sich.

»Sch, ganz ruhig.« Paul näherte sich und griff nach dem Verband. Er schien in irgendwas getränkt zu sein und hinterließ einen grünlichen Schleim an seinen Fingern. Kaum hatte er ihn gelöst, versetzte ihm das Zicklein mit einem seiner gesunden Beine einen Tritt und stakste zum anderen Ende des Stalles. Wo ihm, wie Paul erst jetzt bemerkte, eine ganze Schar bunt gescheckter Zicklein und zwei große, schokoladenbraune Ziegen erwartungsvoll entgegenschauten.

Sie sahen fast alle ziemlich jämmerlich aus. Ein kleines hatte nur ein Auge, ein anderes ein verkrüppeltes Ohr. Viele trugen Verbände wie das Zicklein, das er gerade befreit hatte. Nur die beiden erwachsenen Ziegen machten einen gesunden Eindruck, ganz still standen sie, die Augen mit den irritierend rechteckigen, horizontalen Pupillen auf ihn gerichtet. Der Gestank, der von ihnen allen ausging, war entsetzlich.

»War nett, euch kennenzulernen«, murmelte Paul und machte, dass er hinauskam.

Er war am Ende des Hofes angekommen, wo sich wie bei allen deutschen Höfen in Siebenbürgen die Scheune befand, bevor sich dahinter die Obstwiesen erstreckten. Die Scheune stand parallel zur Toreinfahrt und schien genauso verkommen zu sein wie die anderen Gebäudeteile. In ihrem Schatten dösten ein paar zerrupfte Hühner. Doch auch hier war, wenn Paul ganz genau hinhörte, ein Geräusch zu vernehmen. Eine Art monotoner Sprechgesang.

Ganz leise, er wusste selbst nicht, wieso, schob er das Scheunentor ein Stückchen auf. Der Duft, der ihm hier entgegenströmte, ließ ihn kurz taumeln. Es roch nach Kräutern, und zwar so intensiv, dass es ihm fast die Sinne raubte. Paul blinzelte, und als sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, verstand er. Weit über ihm, direkt unter dem Dach, hingen riesige Kräuterbüschel. Ganz sachte, wie in einem langsamen Tanz, drehten sie sich um sich selbst. Feiner Blütennebel rieselte herab, mischte sich mit Staub und hauchzarten Federn. Letztere wiederum wirbelten aus einer Ecke der Scheune empor, die durch hoch aufgetürmte Heuballen verdeckt war. Von dort kam auch der monotone Sprechgesang.

Mit seinen eins dreiundneunzig und dem kleinen Bauch, der sich in letzter Zeit ganz zu seinem Missfallen gebildet hatte, wog Paul beinahe hundert Kilo. Er war trotzdem ziemlich gut darin, sich lautlos anzuschleichen. Was er allerdings im nächsten Augenblick sah, hätte ihn beinahe laut aufschreien lassen.

In der Scheunenecke stand ein nicht allzu großer Mann in lehmverkrusteter Armeekleidung, den Kopf unter einer Pelzmütze verborgen, die aussah, als sei sie von allerlei Getier bewohnt. Vor ihm auf einer Art Werktisch befanden sich Kräuter wie die unter dem Dach, aber auch Wurzeln, große und kleine Tiegel, eine bauchige Flasche mit etwas Dunklem darin. In den Händen hielt der Mann eine Krähe, deren lebloser Körper in einer Art Stacheldraht verfangen war. Der Mann rupfte den Draht aus dem Gefieder des Vogels, dabei wiegte er sich vor und zurück und gab in einer überraschend hohen Stimmlage vollkommen unverständliche Laute von sich. Er schien sich in einer Art Trance zu befinden, die Federn des Tieres flogen durch die Luft und hüllten ihn in eine gespenstische Wolke. Dann hielt er plötzlich inne, griff zu einem langen Nagel und zu einem Hammer, den Paul vorher nicht gesehen hatte, legte die Krähe vor sich auf den Tisch und trieb ihr mit einem einzigen Hieb den Nagel mitten durch den Hals.

Paul musste nun doch ein Geräusch gemacht haben, denn der Mann fuhr jäh zu ihm herum. Er stieß einen Fluch aus, von dem Paul zu verstehen glaubte, er solle mit allen seinen Vorfahren Geschlechtsverkehr haben, und funkelte ihn aus Augen an, so grün wie die einer wilden Katze.

»Mă, mă scuzaţi«, stammelte Paul, während er rückwärts zum Scheunentor stolperte. »Ent…, Entschuldigung! Ich wollte nicht stören. Ich habe hier früher einmal gelebt, also, nicht gelebt, gewohnt, also, ab und zu, also, ich meine, in den Ferien …« Oje. So viel Rumänisch auf einmal hatte er seit Jahren nicht gesprochen. Und es hörte sich selbst für seine Ohren ziemlich erbärmlich an.

»Eu sunt Paul. Ich bin Paul«, versuchte er es noch einmal. Mittlerweile stand er mit dem Rücken an der Scheunenwand. Er merkte, wie er zu schwitzen begann, dabei war es hier drinnen gar nicht sonderlich warm.

»Ich bin der Neffe von Zinzi«, fuhr er fort. »Der Sohn ihres Bruders. Ich komme aus Deutschland. Ich wollte nach ihr sehen. Also, ich meine …«

Verdammt. Wie sollte er diesem Wilden erklären, dass er hier war, um zu überprüfen, ob Tante Zinzi tatsächlich nicht vor fünfunddreißig Jahren gestorben war? Der Kerl schaute ihn an, den Kopf schräg gelegt, die grünen Augen zu Schlitzen verzogen. Womöglich würde er als Nächstes mit dem Hammer auf ihn losgehen.

»Ich bin …«, begann er noch einmal.

»Paul«, unterbrach ihn der Wilde in tadellosem Deutsch. »War ja klar, dass du jetzt auftauchst. Na dann, herzlich willkommen. Ich bin Maia.«

Er reichte ihm eine Hand, die überraschend klein und zart war für das, was er gerade damit getan hatte. Und erst als Paul sie ergriff, ging ihm auf, dass dies nicht die Hand eines Mannes war. Er hatte es mit einer Frau zu tun!

»Komm, ich zeige dir, wo du schlafen kannst.«

Sie machte ihm ein Zeichen, ihr zu folgen, und ging voraus. Paul aber lehnte immer noch japsend an der Scheunenwand, er spürte kalten Schweiß auf seinem Gesicht, seiner Brust. Wie in Zeitlupe hob er seine rechte Hand, führte sie dicht vor seine Augen. Kein Zweifel, darauf war das Blut der Krähe.

Diese Maia, stellte er fest, war nicht nur die hässlichste Frau, der er in seinem ganzen Leben begegnet war, sondern auch die kaltblütigste.