Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

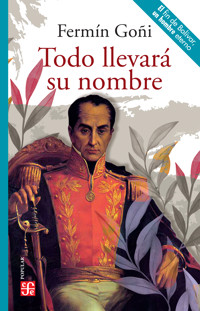

La novela, con un tinte histórico, narra los últimos días de la vida Simón Bolívar. Enfermo con una tisis tuberculosa, Bolívar se aísla en una hacienda en Santa Marta, junto con sus compañeros, sirvientes y el médico Alejandro Próspero Reverand. Su agonía, además de ser producto de una enfermedad avanzada y sin cura, surge sobre todo del rechazo y la incomprensión que recibió de algunos sectores del continente, así como de su lucha sin fin por una libertad inalcanzable. En un periodo breve de dos semanas de sufrimiento, la obra ensancha el tiempo y nos lleva por entre el pasado del Libertador: un pasado eterno que se mantiene vivo en las voces de sus compañeros y seguidores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR

895

TODO LLEVARÁ SU NOMBRE

FERMÍN GOÑI

TODO LLEVARÁ SU NOMBRE

Primera edición, FCE Colombia, 2023Primera reimpresión, FCE México, 2023[Primera edición en libro electrónico, 2024]

Distribución mundial

© 2023, Fermín Goñi

Esta obra se publicó en Latinoamérica por Roca Editorial / Random House en 2014. En España y Estados Unidos por Cénlit Ediciones en 2015

D. R. © Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected].: 55-5227-4672

Por acuerdo con Ediciones Fondo de Cultura Económica SAS.Calle 11 No. 5-60, Bogotá, Colombiawww.fce.com.co

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-958-5197-27-5 (rústica)ISBN 978-958-5197-43-5 (epub)

Impreso en México • Printed in Mexico

ÍNDICE

I. 1830, finales de noviembre

II. América es un mal negocio

III. El hombre que nos ha traído la libertad

IV. Me domina una calma universal

V. El onanismo

VI. Maestro en el arte del despiste

VII. Un ansioso congénito

VIII. La mejor medicina es el cariño

IX. Los médicos son muebles de lujo

X. El enfermo disimula sus males

XI. ¿Cuándo acabará todo?

XII. Me gustaría haber sido pez

XIII. Francisco de Miranda, al servicio de Colombia

XIV. Retar a duelo sin conocer las normas

XV. Su reloj suena a las horas

XVI. Zafarrancho de combate

XVII. No hay más posibilidad que esperar

XVIII. No quiero martirios

XIX. El general Perú sintió quedarse mutilado

XX. Conectado con el silencio de la muerte

XXI. Escribe el doctor Alejandro Próspero Reverend

XXII. 19 de abril de 1921, Nueva York, Central Park

Colofón de un caso único

Inventario de los bienes muebles del libertador

Las subastas de los herederos de Bolívar

Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres.

El príncipe, NICOLÁS MAQUIAVELO

Serás lo que hay que ser; si no, serás nada.

GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍNA JOSÉ GUIDO (1827)

Yo corro la carrera de la gloria.

SIMÓN BOLÍVAR (1814)

I1830, FINALES DE NOVIEMBRE

MIENTRAS trataba de conciliar el sueño y dormir siquiera un par de horas, el general recordó lo que su hermana mayor le había escrito cinco años antes desde Caracas. Era una carta que leyó en Potosí, Bolivia, donde María Antonia rememoraba lo que él mismo había dicho en el año 13 en Cumaná, Venezuela, la ciudad donde nace el sol: en la brega por la emancipación no podía ser cosa diferente que libertador o muerto. Libertador de casi un continente u hombre muerto, sin que cupieran estados intermedios. Simón Bolívar revivió la frase como una maldición, porque, en el crepúsculo de su vida, a los cuarenta y siete, sabía que había ejercido como libertador muchos años y ahora, en Soledad, Colombia, a la orilla del Magdalena y avistando en el horizonte el mar Caribe, parecía que llegaba el momento de ser el muerto, porque la salud y el desafecto lo arrastraban por ese terraplén tan lúgubre.

—Sería un buen epitafio: «Libertador y muerto». Habría que añadir: «Muerto por la infamia». O por el oprobio. O quizá por la ignominia y el ludibrio —se dijo cuando acomodaba su febril cabeza en la más fiel de sus compañeras últimas, la almohada.

Luego cerró los ojos con pereza, pero le llegó una tos malévola y el poco sueño que tenía acomodado se fue esa noche entre expectoraciones, amagos de vómito, flemas y otras maldades. Con la imaginación recorrió la América por él liberada y en un embrujo fueron apareciendo ciudades, batallas, militares, políticos, mujeres del alma, lanzas, sables, fusiles y mucha pólvora. También sus perros y los caballos, sobre todo uno llamado Pájaro, que le regaló el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, tras la victoria frente a los godos en la sabaneta del Condorcunca en 1824: había sido el potro favorito del teniente general español José de Canterac. Lo recordó porque aquel caballo blanco llegó famélico a sus manos y se le murió de un síncope la mañana que paseaba al trote por las afueras de Lima, en los comienzos del año 26, acompañado por el teniente coronel Wilson, a quien ya entonces tenía casi por hijo. Si Bolívar hubiese ido al galope, quién sabe dónde estaría en esos momentos.

Con el nombre de Sucre le vino a la cabeza su asesinato, y poco faltó para no romper a llorar de pesadumbre, porque el general que tenía un apellido francés tan dulce había sido la empenta donde iba amparándose mientras algunos que se decían amigos le fueron dando la espalda; o más directamente, querían dispararle por detrás y dejarle tieso. No hacía ni dos semanas que había recibido una epístola enviada desde Quito —que más tarde el general Daniel O’Leary encabezaría para sus archivos como «Carta de la gran mariscala de Ayacucho al Libertador»—, donde la viuda del general Sucre, Mariana Carcelén de Guevara, de veinticinco años, marquesa de Solanda y de Villarocha, había redactado únicamente cinco párrafos; cinco párrafos que supuraban lágrimas y aflicción por todas partes.

La carta de la viuda era lacónica, como lo había sido su relación con Antonio José, con el que se había casado por poderes dos años antes. En el billete le recordaba que Bolívar había perdido un amigo leal, pero ella, un compañero cuya triste memoria iba a amargar el resto de sus días. Y, además, le daba cuenta de una disposición testamentaria. Decía Mariana que por indicación del fallecido debía de entregarle la espada que la Municipalidad de Lima había regalado a su marido después del triunfo en Ayacucho, y tras leer esta disposición al general Bolívar se le entibió la memoria, porque no quería más armas, que eran sinónimo de muerte. Ni aunque hubieran pertenecido a Sucre.

Así estaba, con la cabeza en ebullición y el cuerpo recostado, cuando vio en un suspiro la mancha de su criado José Palacios cruzarse por delante de la cama, y en un chispazo dio forma al pensamiento que hacía días retumbaba por su cerebro, como una letanía:

—Nos vamos.

No era todavía de día cuando el Libertador pidió la ropa y dejó resbalar en sus labios un pensamiento que tenía facciones de proclama…

IIAMÉRICA ES UN MAL NEGOCIO

—VÁMONOS de aquí, señores, vámonos de aquí… Nuestra América se ha convertido en un mal negocio y en la Colombia hay demasiado canalla —se queja con amargor el general con la poca voz que le queda, y por enésima vez.

Y, a esa voz, un grupo de personas perseguido por sombras abandona en soledad la villa de Soledad camino de Barranquilla, frente al mar Caribe, allí donde se mueve en la profundidad de sus aguas un tipo de tiburón tan diminuto —etmopterus enano— que cabe en la palma de una mano. Los que ahora se marchan, civiles y militares, han pretendido antes viajar a Europa, hacia Inglaterra, porque su jefe, el general Simón Bolívar, que lleva sobre sus menguadas espaldas y desde 1813 el título de Libertador que le otorgaron un grupo de ciudadanos caraqueños, no puede ya con las tabas: la displicencia de algunos compatriotas grancolombianos, vivan en Santafé o en Caracas, por los que lleva en la brega guerrera y libertadora diecinueve interminables años (a sus cuarenta y siete veranos está avejentado de qué manera), ha terminado por saturarle y tiene decidido desde hace meses abandonar la tierra templada que lo vio nacer. Quiere emigrar cuanto antes poniendo un océano de por medio.

Han pasado dos semanas desde que el Libertador dictó con amargura una carta de hiel dirigida al taimado general Juan José Flores. Lo hizo tras conocer el asesinato cerca de Quito de su subalterno más honesto y leal, el general Antonio José de Sucre, de treinta y cinco febreros muy castigados por un tute infernal, cuando se dirigía a la capital de la nueva nación para ser elegido primer presidente de la República de Ecuador, desgajada ya de la Gran Colombia, el pertinaz sueño bolivarense. Son unos cuantos folios en los que Bolívar ha volcado varias admoniciones amargas:

La América es ingobernable para nosotros… El que sirve una revolución ara en el mar… La única cosa que se puede hacer en América es emigrar… Este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas… Venguemos a Sucre y vénguese usted de esos…

Ahora, trata de emigrar porque la venganza es un plato que se ofrece frío, y hace un calor apabullante.

La muerte de Sucre, tiroteado en la húmeda selva de Berruecos durante una emboscada, en la que cuatro sicarios sin puntería dispararon de forma escalonada (mataron primero a su caballería y luego destrozaron su sombrero de copa, a continuación apuntaron al cuello sin fortuna, y una cuarta bala fue la que taladró el corazón del mariscal), es la gota que ha colmado el océano de incomprensiones; el libertador del continente suramericano ya no puede más. Sabe que el plomo que mató a Sucre era el de un proyectil que también iba dirigido contra él y que se estaba repitiendo la escena acaecida por Bogotá en septiembre del 28, cuando murió su edecán, el coronel escocés William Ferguson, dos semanas antes de casarse, por un balazo que tenía la cabeza de Bolívar como diana.

Por lo demás, del asesinato del mariscal de Ayacucho se ha beneficiado el propio Juan José Flores, porque será él quien ahora presidirá Ecuador. Estima el Libertador que ya no puede confiar en casi nadie porque está floreciendo tanta niebla en su entorno que, al final, se le nubla la visión, ya que sus adversarios lo consideran venezolano en Colombia, colombiano en Venezuela, extranjero en el Perú, granadino en Ecuador, forastero en otras partes…

«A la sombra de la ignorancia, el crimen trabaja mejor», les dijo a sus edecanes después de un baño reparador en la ciudad de Guayaquil, y de eso hace ya unos años.

La salud, al mismo tiempo, la tiene Bolívar muy descompuesta, al límite: las fiebres, la tos y unos esputos repulsivos, la falta de apetito, una basca que lo corroe a diario sin darle tregua, un hipo pegajoso y pertinaz… Todo eso que él llama «la mala bilis» presagia para su pequeño Estado Mayor un problema que quizá sea irresoluble, porque el Libertador debe de pesar en torno a cuarenta kilos, si llega. El general, siempre en su papel, no hace caso de consejo médico alguno —como de costumbre— y cree que su problema es provisorio, porque lo arrastra con altibajos desde hace años, aunque sea idéntico al que condujo hasta el sepulcro a su padre y a su madre.

El padre, Juan Vicente, vivió con la tuberculosis hasta los sesenta y no se privó de nada mientras estuvo soltero: lo apodaban el Lobo, un mujeriego que no distinguió para el solaz entre solteras, casadas o viudas, y que, viéndose entrado en años, contrajo nupcias con Concepción Palacios, una impúber de quince diciembres que murió a los treinta y cuatro lacrada por la misma enfermedad que su esposo tras vaciar a este mundo cinco hijos; Simón José Antonio de la Santísima Trinidad fue el último de los vivos.

El general lo sabe, pero es hombre de una disciplina tan pétrea que quiere someter el menguado cuerpo que custodia su vigoroso cerebro a sus designios y presume que el organismo aguantará hasta que él lo mande, aunque sea manu militari. Es la expresión máxima del deseo por encima de la tétrica realidad. Ya lo advirtió en Caracas a los veintiocho años, cuando comenzó la cruzada por la independencia del continente suramericano y la ciudad estaba en ruinas tras un terremoto horrendo enviado como castigo divino por querer separar Suramérica de España, según predicó entonces el clero desde los púlpitos. «Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca», proclamó el Libertador en marzo de 1812 mirando de frente, y con cara de perro, al médico y director de la Gaceta de Caracas, José Vicente Díaz, uno de sus antagonistas locales. Lo hizo encaramado y en mangas de camisa sobre los cascotes de una iglesia derruida en el centro de la ciudad, en la plaza de San Jacinto, después de ahuyentar a unos curas que propagaban el Apocalipsis entre los miasmas de cadáveres ensangrentados.

Ahora, en el otoño de 1830, pretende lo mismo: que su naturaleza le haga caso al cerebro, lo obedezca y consiga llegar a Europa, a la Gran Bretaña, que allí, en la lejanía y sin tanta incomprensión, se curan todos los males del pulmón.

«No hay buena fe en América ni entre las naciones», ha escrito en un alegato que mandó a un periódico ecuatoriano, hace doce meses. «Los tratados son papeles; las constituciones, libros; las elecciones, combates; la libertad, anarquía; y la vida, un tormento. Esta es, americanos, nuestra deplorable situación. Si no la variamos, mejor es la muerte…»

Superar el tormento o la muerte y llegar a Europa no es tarea sencilla, ni siquiera para la voluntad de Bolívar. El continente ha padecido una interminable guerra contra los realistas españoles por sus cuatro puntos cardinales —y muchas batallas inacabadas entre algunos americanos que todavía, en 1830, no aceptan ni su autoridad ni su visión política; menos su existencia misma—, y los barcos que comercian a la fecha entre las dos orillas del Atlántico en ocasiones salen a corso y son peores que los piratas. El actual Estado Mayor del general, si es que puede llamarse así a una docena de personas mal contadas, cree que la mejor opción es navegar desde Sabanilla hasta Santa Marta, porque el proyectado viaje a Europa, quizá pasando por Jamaica y sus Blue Mountains, debe de quedar pospuesto hasta que el mal estado físico de su jefe amaine.

Incluso el propio Libertador parece que ha interiorizado la idea y por fin ha revelado que su afán es recobrar la salud, recuperar fuerza para un cuerpo que él mismo define desde tiempo atrás como un esqueleto. Y hacerlo, quizás, en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta, con brisa marina, a la vera de la formación montañosa litoral más alta del mundo, cuya cima, unos años más tarde, llevará su propio nombre: pico Bolívar, a 5 775 metros por encima de la mar, siempre con nieve en la cresta.

Un 27 de noviembre de 1830, el séquito embarca en el bergantín Manuel rumbo a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. Al Libertador lo han subido a bordo —y lo han bajado muchas horas más tarde— dos hombres en la sillita de la reina, pues no se tiene en pie. Esos días, caminar es un suplicio peor que haber perdido mil guerras frente a los godos. Y el bergantín lo acaba de enviar al puerto de Sabanilla un seguidor entusiasta, Joaquín de Mier, español de Cádiz, tras ser advertido de los propósitos del general libertador para aliviar sus calamidades. Bolívar y Mier no se conocen personalmente, aunque el segundo admira con reverencia al primero, y por eso ha decidido poner sus posesiones a disposición del pequeño grupo que acompaña al general, que todavía deberá pasar una semana calurosa en el edificio de la aduana samaria mientras se acondicionan las habitaciones en la finca.

Y allí, a la quinta de La Florida de San Pedro Alejandrino, municipio de Santa Marta, en la maltrecha y desgajada República de Colombia, un pequeño ingenio donde se procesa caña de azúcar para producir miel, panela y ron, llega finalmente en una calesa de ballestas y vestido de blanco el redentor de Caracas, de Santafé de Bogotá, de Quito, de La Paz, de Potosí, de Guayaquil, de Lima, de ciudades y naciones que son un continente, un 6 de diciembre de 1830, acompañado por un sol diligente que al final ha despertado con brío tras una tormenta fugaz, caribeña.

El cañamelar de la finca de Mier expande esa mañana una fragante brisa de golosina que Bolívar reseña boquiabierto a su criado José Palacios, el escudero inseparable que antes fue esclavo de la familia y siempre su sombra de piel negra allá donde estuviera:

—Qué bien huele… Por fin olor dulce después de ir del tumbo al tambo. Ay, se me llena la mente de recuerdos —dice con una hebra de voz.

El coronel Belford Hinton Wilson, un inglés que hace las veces de ayuda de campo —aunque en realidad es su hijo facticio— y se maneja con los mapas y la cartografía como ninguno, toma del brazo a Bolívar cuando baja del carruaje ayudado por Palacios y apunta con afecto:

—Respirar así es la savia de la vida, general.

Aturdido por un periplo que le ha parecido interminable, sofocado por el calor caribeño que lo persigue desde que bajó meses atrás por el río Magdalena buscando el exilio y rendido a causa de una tos que le está desencajando el poco costillar que le queda, Bolívar asiente complacido. Empieza a espolear su lánguida mirada por vez primera en el último mes, y su memoria comienza a palpitar por un embrujo dulce. Ya no otea tantas sombras a su alrededor, por más que la vida se le haya puesto tan cuesta arriba y despunte su último calvario. Con todo, aún le queda algo de fuerza para decir entre dientes:

—Las minas, hay que arreglar lo de las minas. Es lo único que me queda.

Wilson y Palacios se miran azorados. Han escuchado la misma cantinela desde hace meses sin poder ayudar siquiera con palabras de aliento, porque es una cuestión que no está a su alcance. La solución al problema está en Londres, allá donde Bolívar quiere que acabe su largo y doloroso viaje.

IIIEL HOMBRE QUE NOS HA TRAÍDO LA LIBERTAD

LA NEGRA Fernanda Barriga camina descalza desde la cocina llevando un cuenco con la papilla rosácea de sagú, como le ha pedido el doctor Reverend, aunque ella sabe que el paciente es terco como una mula, que no se fía de los médicos y que hará como que come, pero sin comer, porque sus males no se arreglan comiendo ni bebiendo, sino vomitando; eso, al menos, es lo que ha creído a lo largo de su vida. Fernanda ha recorrido en la alborada los quince metros del patio interior de su nueva casa en la finca de San Pedro, arrastrando los pies sobre baldosas de barro cocido y cantando bajito para avisar de que llega, porque el Libertador en ocasiones la ha recibido con bufidos, según se encuentre su estado de ánimo.

Hoy parece que está mejor porque de noche ha refrescado por primera vez en muchos meses y ha dormido de un tirón, lo cual es mucho para un hombre que tiene hechuras de cadáver. La mujer va cantando por lo bajini, y diez palmos antes de la habitación la espera en penumbra la sombra del general, el negro José Palacios, manumiso, la persona que más sabe del Libertador después de él mismo. Cuando la tímida luz del día no acaba de iluminar por ser demasiado temprano, los ojos de José siempre resplandecen, porque su brillo no depende de la claridad.

—Acércate, hoy está mejor que ayer. Quiere, además, tumbarse en su hamaca —dice Palacios estirando la mirada.

—Aquí afuera hay muchos árboles, especialmente dos con aspecto de ser bien fuertes: son tamarindos. Pero tienen mucha iguana, ardillas, periquitos, papagayos, loros, y hasta he visto un halcón que sobrevolaba la bagacera cuando el sol se estaba ocultando —responde Barriga ondeando el brazo que le queda libre—. Los halcones se comen a las culebras y a las iguanas: les arrancan primero los ojos y luego a picotazos las devoran. Figúrese si atacaran al Libertador…

—Pasa, se lo dices tú misma.

El general la ve desde la cama, cuando todavía no es ni de día ni de noche, y hace un gesto con la mano para que deje el cuenco sobre la mesilla. Y otro para que se retire; no habla porque no es necesario. Fernanda Barriga no está esa madrugada para discutir y se vuelve a la cocina, donde la espera una joven esclava de la hacienda que Mier ha puesto como su ayudante. Se llama Joaquina Rovira, tiene dieciséis años y la vida se le ha revolucionado con la llegada de los carruajes, las caballerías, algunos hombres de tez muy blanca, que además hablan en un idioma extraño, y un médico de gran estatura que ha estado en la cocina viendo cómo se prepara la comida para un visitante tan especial. Joaquina nada conoce sobre los miembros de la pequeña expedición que ayer llegó a la hacienda y quiere averiguar si la estadía va para largo. La cocinera Barriga, de veintitrés años, le responde:

—Estaremos unos días, estaremos unos meses o estaremos para siempre. Al sol de hoy nadie lo sabe.

—¿Y quiénes son ustedes? —pregunta Joaquina.

—El general libertador Simón Bolívar y su familia. Nosotros somos su familia —revela, ufana, la cocinera.

—Y, el general libertador, ¿quién es?

—El hombre que nos ha traído la libertad.

—¿A mí también?

—A todos. Antes no éramos libres. Ahora somos colombianos y libres. Además, para siempre.

Joaquina no sabe qué responder, qué decir. Es esclava, al igual que su madre y su hermano; es analfabeta, al igual que su madre, su hermano y los otros veintiséis esclavos de la finca. Hasta ayer arrimaba desechos en la bagacera para ponerlos al sol, aunque a ella le hubiese gustado faenar en el trapiche y probar las panelas. Como por ensalmo es ayudante de la cocinera del libertador Simón Bolívar y ya se ha fijado en los ojos fuertes de José Palacios, a quien pretende preguntarle más cosas sobre un visitante tan ilustre. Fernanda le ha dicho que lo haga tras el baño y las friegas que a diario dispensa al general, y así ha previsto hacerlo, porque acaba de llegar una gran tina de mármol que han traído de Santa Marta. Hasta entonces los baños en la finca se los daban sus moradores en las acequias de la hacienda, por donde corre agua limpia y fresca que viene de los cerros antes de desangrarse en el río Manzanares.

También ha notado un aroma desconocido hasta el momento, y Fernanda ha tenido que explicarle cómo el general Bolívar viaja con un pequeño cargamento de agua de colonia alemana con el que se barniza a diario. Quienes transitan con él siempre saben en qué parte se encuentra el Libertador solo con seguir el aroma de la loción, que se pega no solo a su ropa, sino también a la de sus acompañantes. Joaquina, además de su trabajo, deberá aprender a manejar olores que no conoce entre las brisas de golosina del ingenio.

El general y su séquito llegó el día antes, 6 de diciembre de 1830, lunes, a la hacienda de San Pedro, tras pasar cinco días en la casa de la aduana de Santa Marta. Allá, frente al puerto, al poco de arribar, lo visitó a instancias de Mier un joven médico francés que reside en la ciudad desde hace seis años, porque la preocupación en el entorno de Bolívar es enorme; todos están angustiados a causa de su pésima salud, que se deteriora conforme pasan las horas, y nadie encuentra la fórmula precisa para salir de ese embrollo.

A Santa Marta han llegado con el general su cocinera Fernanda Barriga, su mayordomo José Palacios, su sobrino el teniente Fernando Bolívar, sus edecanes el coronel Belford Hinton Wilson (el hijo que le hubiese gustado tener) y su contrapariente el capitán Andrés Ibarra, el coronel José de la Cruz Paredes, el capitán de su guardia personal Lucas Meléndez, el auditor de guerra Manuel Pérez de Recuero, el comandante y comerciante canadiense John Glenn y los generales Mariano Montilla, José María Carreño y José Laurencio Silva (su sobrino político), estos últimos miembros de la masonería, como lo fue el propio Bolívar años atrás.

Para completar la foto familiar, todos esperan la venida del general irlandés Daniel Florencio O’Leary, de veintiocho años, porque es la memoria escrita del Libertador. Tiene copia de la mayor parte de sus discursos, proclamas y correspondencia, y a eso ha dedicado muchas horas en los últimos tiempos, especialmente después de la herida recibida en el hombro durante la batalla del pantano de Vargas, diez años atrás. De todos ellos, sin embargo, hay uno solo —Belford Wilson— que con sus medios se ha anticipado al porvenir precario que vislumbra, y desde Santa Marta ha escrito al comerciante de Jamaica Maxwell Hyslop, viejo conocido del grupo, para pedirle de manera perentoria que envíe a la ciudad un médico con experiencia, porque la situación lo angustia. Un médico que le salve la vida a un mal enfermo que lleva su existencia entera autodiagnosticándose y rehúsa las curas.

De eso ya se ha dado cuenta el doctor Alejandro Próspero Reverend. Cuando le han presentado a Bolívar en la casa de la aduana de Santa Marta, al llegar la noche, el general ha pedido que lo saque pronto de allá porque la cercanía a la costa no le gusta, el calor menos, y los mosquitos y los tábanos le dan pavor. Para el Libertador la costa es insalubre, y no porque lo diga su manual de medicina de cabecera, sino porque lo ha vivido siempre en sus carnes; es conocimiento empírico, como hace cinco años explicó por carta al general Francisco de Paula Santander, entonces vicepresidente de la Gran Colombia y amigo: «Dejemos al enemigo las costas, porque son enfermizas. La defensa se hace alejándose de las costas».

El general, además, ha creído encontrar en Reverend —al primer golpe de vista, como de costumbre en él— a la persona que estaba buscando: alguien con quien hablar de médicos, pacientes, enfermedades, farmacoterapia y remedios para salud. De entrada, le ha confesado que buena parte de su vida se ha guiado por las recomendaciones y remedios que constan en el libro del doctor suizo Simon André Tissot: Tratado de las enfermedades de las gentes del campo. Asegura que tenía una edición madrileña espléndida impresa por Pedro Marín en 1776, que le regaló su hermana María Antonia dieciséis años atrás, aunque hace seis meses se la obsequió a su amigo el haitiano Pavageau, en la última visita a Cartagena, porque hace tiempo que lo conoce de memoria.

Dice que lleva muchas fechas aplicándose casi todos los principios de Tissot, a saber: la higiene y los baños a diario, aprovechar bien los remedios («mal aplicados se vuelven venenos», dice el manual), no pensar que las indisposiciones se curan sudando, alimentarse poco en épocas de enfermedad («el alimento, en vez de fortificar al enfermo, aumenta la enfermedad y por la misma razón el enfermo está más débil»), vigilar siempre la lengua («una lengua puerca prueba que el estómago está del mismo modo») y pasear mucho a caballo. Estos preceptos los ha cumplido Simón Bolívar a machamartillo, aunque desde meses nota que su lengua puerca no mejora haga lo que haga y que la vida va consumiéndose porque le faltan las fuerzas. Todo esto se lo ha explicado someramente dos días más tarde al médico George Benjamin McNight, cirujano de la goleta de guerra norteamericana Grampus, de paso por Santa Marta, y el doctor simplemente ha fruncido el ceño.

Con Reverend su relación ha sido diferente porque este joven francés de treinta y cuatro años que huyó de su país buscando una vida tranquila y republicana le inspira seguridad, no en vano se lo recomendó a comienzos del último verano en Cartagena un hombre de su confianza, el comerciante Juan Bautista Pavageau, a quien Bolívar ha dejado en depósito una docena de baúles con documentos y algunos objetos de valor que proceden de regalos. Al médico Reverend le puede hablar también en francés, un idioma que el Libertador antaño dominó casi como el español, aunque se encuentre ahora algo oxidado.

Cuando se han conocido en la casa del general Montilla, en la parte alta de la aduana de Santa Marta, Simón Bolívar ha descubierto desahogos que hasta ese momento no ha tenido con nadie, al amparo de una menguada luz de candil. Ha reconocido que no tiene confianza en los médicos, aunque haya hecho del Tissot una Biblia, y ha insistido en que su problema son los humores intestinos y que no consigue expulsar eso que él denomina mala bilis, ni siquiera viajando en barco para provocar el vómito.

—Tengo culebras que se mueven por aquí desde hace meses —ha dicho el Libertador señalándose el esternón con un gesto doliente—. No sé qué hacer para matarlas. Si no las mato, me matan… Qué maraña de existencia, doctor.

Frente a esa declaración de principios, el médico francés ha respondido con delicadeza asegurando que su problema no está exclusivamente en el sistema digestivo, sino más arriba, en los pulmones, ya que la tos es crónica, los esputos verdosos y su respiración muy deficiente y ruidosa. Y que su afán por vomitar lo único que ha conseguido es una mayor irritación general del sistema nervioso y más flogosis pulmonar, o sea, un aumento de la inflamación de por sí peligrosa.

Esta afirmación tan rotunda ha dejado al general meditabundo y sin argumentos. Además, Reverend ha visto en su rostro enjuto, desencajado, ojeroso, algo más que un mal catarro crónico, como le ha pronosticado inicialmente el propio Bolívar sobre la enfermedad que padece: la cara del general revela muchos padecimientos morales que medicina alguna puede aliviar, y menos de un día para otro, como a él le gustaría.

Para precisar el diagnóstico que ha marcado a primera vista, Reverend ha pedido al general que se desbroche la camisa. Luego ha acercado la cabeza a su esternón para escuchar los silbidos respiratorios y la cadencia del corazón, ha examinado su pulso, los ojos, la boca, ha palpado sus agallas, el abdomen y la garganta. Al acabar la inspección no ha hecho comentario alguno, si bien el gesto de su cara no deja lugar a la duda.

Finalizando este primer encuentro, el Libertador ha tomado las manos de Reverend y en un rasgo inhabitual en él se ha explayado:

—Tengo confianza en usted, aunque repugne de la medicina y los curanderos. Comprobará mañana, a la luz del día, que tengo el cuerpo virgen en remedios y heridas, ni siquiera se me arrimó una gota del agua de verrugas, que no es poco, aunque en mi vida ha habido muchas dificultades y últimamente todo son malas noticias que se apegan unas a otras hasta formar un engrudo… Aquí ya no me quieren, y por eso deseo salir del país cuanto antes.

El general se ha tumbado en la cama y la llama del candil únicamente deja ver con nitidez la mirada del médico, que es lo que le infunde serenidad a Bolívar.

—¿Me va a dar algo para dejar de toser esta noche? —pregunta el enfermo, con aire resignado.

—Un elixir pectoral, si así lo desea.

—Sea. A cambio, le confesaré por qué me encuentro en este penoso estado. En mi último viaje a España, y de eso hace más de media vida, escuché una letrilla que ahora me viene al pelo:

Vinieron los sarracenosy nos molieron a palos,que Dios premia a los maloscuando son más que los buenos.

»ESO es lo que me viene pasando, que los malos son más que los buenos, que me han intentado matar varias veces, que siempre recibo malas noticias, que todo es infortunio, dificultad, que lo peor está todavía por llegar y así es siempre en mi vida…

Una tos que abruma por su oquedad no le deja continuar la frase, y Reverend saca un frasco del bolsillo de su levita, lo vierte en un vaso que descansa sobre la mesilla de la habitación y le ordena con una amabilidad no carente de firmeza:

—Beba. Es un buen jarabe que preparan en Barranquilla y que vendo en mi dispensario. A menudo da resultado y alivia suficientemente.

El general se incorpora y lo toma sin rechistar en pequeños sorbos, para no atragantarse; luego, se acomoda en la cama y afloja sus brazos. El mayordomo José Palacios extiende la mosquitera y despliega un abanico hecho con hoja de platanero porque interpreta que el general quiere descansar o dormir. Es capaz de pasar la noche agitando suavemente esa calaña si ve que su jefe duerme sin acalorarse. Reverend se retira despidiéndose con un gesto de manos que Bolívar no puede distinguir porque sus ojos, hundidos, viran hacia el techo.

En el descansillo de la casa el general Mariano Montilla ha esperado con impaciencia al médico para conocer su dictamen, francamente y sin rodeos, sobre el estado general del prócer. Reverend le señala las escaleras para hablar en el piso de abajo. O, mejor, en la calle.

—En mi opinión —dice el médico francés bajo el balcón principal de la casona, con una voz casi imperceptible—, el Libertador padece una enfermedad para la que no existe remedio. Considero que tiene tisis pulmonar en su último grado, y esa no perdona. El general Bolívar, además, viene sufriendo mucho, se percibe a simple vista. Tiene padecimientos morales que complican aún más su deteriorada salud. Su estado es el compendio de casi todos los males, tiene el cuerpo en guerra y me temo…

—No se tema nada, lo ha dicho todo.

Montilla se lleva las manos a la cabeza y añade majando las palabras:

—¡Puta que los parió!

De seguido grita:

—¡Reputa, reputísima que los parió!

Luego comienza a llorar con tanta amargura que las lágrimas le comen la cara; al cabo de muchos sollozos, vuelve para su vivienda, cubriendo la cabeza entera con manos y brazos, porque va hecho un eccehomo. Reverend se queda solo en la calle, aturdido, hasta que decide marchar a casa para comenzar a escribir las impresiones que le ha causado la situación del enfermo y sobre los remedios que tiene previsto suministrarle; Palacios abanica y refresca el ambiente observando la cara pálida de su amo; Wilson pasea inquieto por las inmediaciones del puerto esperando un barco de Jamaica con un médico que no llega nunca; Fernanda mira desde una casa próxima sin ver nada; y el sobrino del general, Fernando, no sabe qué hacer. Pretende colocar su hijuela en la entrada de la habitación y pasar como sea la noche, porque ha decidido no dejar a su tío solo nunca más mientras pueda.

Fernando Simón Bolívar tiene veinte años, ha vivido seis en los Estados Unidos de América como estudiante en un colegio de Germantown, Pensilvania, y en la Universidad Jefferson, Virginia (de la que regresó hace dos porque su familia no podía seguir pagando más cursos por falta de numerario). Se mortifica con el poco español que maneja y está siendo testigo involuntario de lo que aparenta ser una muerte a plazos: la de su propio tío.

IVME DOMINA UNA CALMA UNIVERSAL

EN LA CASA de la aduana de Santa Marta, el médico Reverend hizo lo que estuvo a su alcance: observar a conciencia el menguado cuerpo de Bolívar y estar atento a todas las toses, todos los sonidos del pulmón, las palpitaciones del estómago, los esputos, todos los regüeldos, porque el enfermo no se queja ni suelta un ay cuando tiene personas delante, sean o no médicos. Antes de que McNight volviera a la goleta Grampus para continuar el viaje costero del navío norteamericano en busca de barcos piratas por el Caribe, ambos han mantenido una conversación en la que acabaron por coincidir en el diagnóstico: el problema pulmonar del Libertador se cura mediante un milagro y no por farmacoterapia o remedios médicos, escasos de por sí en aquella pequeña ciudad.

A la espera de semejante quimera, los médicos han convenido en que hay que alimentar al enfermo cuanto antes y de la forma que proceda, para lo cual le van a facilitar una bebida con sulfato de quinina para ver si de esa forma logra entonar el estómago. Si se consigue, Reverend le servirá a diario un menú con papilla de sagú, carne de pollo desmenuzada y caldos, así como líquidos expectorantes mezclados con pequeñas dosis de narcóticos. El objetivo es que duerma, repose, dormite, no sufra y mejore su estado general, aunque inicialmente sea de una manera poco visible. El resto queda para los milagros.

Tiene el paciente, además, un problema añadido con su temperatura corporal: manifiesta ardor y pesadez en la cabeza, pero frío en el cuerpo, una de las peores combinaciones cuando se vive en el Trópico. Para ello hay que mantener su cuarto en ventilación, abrigando el pecho y las extremidades, pero, por cuestiones inexplicables que acaban siendo esotéricas, cuando se logra el objetivo Bolívar dice entre hipos que le molesta el esternón, y eso le hace quedarse mudo, con los ojos semicerrados, tosiendo y destrabando esputos verdes, incluso sanguinolentos. Si lo dejan solo habla de forma monótona, aunque nadie entienda qué quiere decir, si es que quiere expresar algo concreto. En cambio, se oye con toda claridad cómo se le escapan unos ayes lastimeros que jamás exterioriza cuando está en compañía.

—Mal enfermo —ha dicho María Josefa Paniza, la esposa del general Montilla, cuando en un descuido de Palacios vio al Libertador tirar por una rendija del suelo un vaso con agua de goma arábiga que Reverend le ha dado para estabilizar los jugos gástricos.