Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

Comensad un viaje trás el tiempo y recordad todos los mayores eventos culturales, musicales y economicos de estos años, contados por Bruno Galindo.

Escrito como un relato autobiográfico en tres tramos —periodístico, industrial, artístico— relaciona los grandes acontecimientos y procesos sociales de las últimas décadas (de la Transición a la Covid19, del optimismo económico de la segunda mitad de los noventa a al crack de Lehman Brothers, de la muerte de Elvis al 15M, del boom gentrificador al #MeToo) con una larga lista de personajes vistos a corta distancia: Lou Reed, Patti Smith, Miles Davis, Radio Futura, Jarvis Cocker, Debbie Harry, David Bowie, Morrisey, Ramones, R.E.M., Tom Waits, Bob Dylan, John Lee Hooker, Joe Strummer, Oasis, Antonio Vega, Prince, U2, Iggy Pop, Rolling Stones, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Radiohead, Nacho Vegas, Manu Chao, Sex Pistols, Nick Cave, Enrique Morente, Rosalía… Entre el diario, el ensayo y el anecdotario, Toma de tierra —título que hace referencia al misterioso cable suelto de la parte trasera del tocadiscos, pero también a un aterrizaje forzoso personal y colectivo— es un contenedor de asombros, peripecias, intimidad y nostalgia.

Descubrid la Historia de esas últimas decadas tras los ojos de Bruno Galindo

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

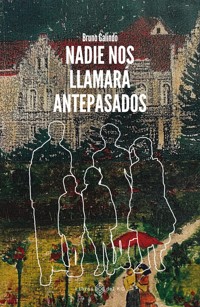

Bruno Galindo

TOMA DE TIERRA

primera edición: junio de 2021

© Bruno Galindo Ravlic, 2021

© Libros del K.O., S.L.L., 2021

Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511

28020 - Madrid

isbn: 978-84-17678-73-9

código ibic: DNJ, AVC

ilustración de cubierta: Mario Jodra

maquetación: María OʼShea

corrección: Melina Grinberg y María Campos

Toma de tierra

Nota aclaratoria:

Este libro está escrito como un relato autobiográfico. Cada capítulo está dividido en tres tramos, o bloques, o pistas: el relato periodístico, el industrial y el artístico. Puedes leerlo todo seguido; siguiendo el cauce de cada relato (los primeros, segundos o terceros bloques de cada capítulo) o como prefieras. Puedes incluso no leerlo. Puedes dejar este libro sobre la mesa de novedades de la librería y salir gritando y bailando por la calle. Haz lo que debas.

1.

Suena el teléfono. Es mi padre.

—Bruno, ¿lo estás viendo?

—¿El qué?

—Un avión se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Y hace un minuto otro avión se acaba de estrellar contra la otra torre.

—Ah, bueno. ¿Y hay algún herido o algo?

(Son las dos y pico de la tarde. Desayuno unos restos de arroz que despego como puedo del fondo de una cacerola quemada).

—Bruno, dos aviones de pasajeros contra las dos Torres Gemelas. Debe haber miles de muertos. ¡Es una hecatombe!

—Ah, ya. Bueno, voy a ver.

Sin soltar el tenedor y la cacerola voy hasta el sofá —que nunca quedó bien desde que tuve la pésima idea de hervir las fundas de los almohadones para acabar con una plaga de ectoparásitos— y hago lo mismo que el resto de la Humanidad. Un rápido zapping confirma la gravedad del asunto: todas las televisiones retransmiten el derrumbe y las nubes de ceniza. Los nómadas siberianos, las tribus amazónicas aún no descubiertas por el hombre blanco, algunas etnias bantúes: ¿alguien más ignora lo que está pasando?

Tan pronto consigo acostumbrarme a mi asombro observo el montón de hojas impresas que descansan sobre la mesa, entre un montón de mandos a distancia, vasos pegajosos y un cenicero lleno. Es el guion de la segunda edición de los Grammy Latinos, que se va a celebrar esta noche en Los Ángeles, y para cuya retransmisión española cuenta conmigo, como comentarista, la cadena que ha comprado los derechos.

Hojeo el mazo de papeles, donde ya he subrayado algunas partes e incluido algunas anotaciones: datos sobre millones de discos vendidos, números uno alcanzados, chismes e historias poco conocidas sobre los participantes.

Todo lo que debería pasar esta noche en la ceremonia ha sido pautado al milímetro. En el minuto 5:12, Marc Anthony debería estar cantando el verso «De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores»; en el 30:24 Christina Aguilera y Jimmy Smits harían un chascarrillo sobre lo buen tipo que es Juanes, y en el 1:09:05 Alejandro Sanz —que para entonces (esto solo lo sabemos él y los que tenemos el guion) ya habría recogido tres gramofonitos dorados—, le susurraría a Beyoncé Knowles: «Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas». A Caetano Veloso —«un artista, un poeta, un romántico», diría la pareja de presentadores— le tocaría salir en el 1:27:50. Todo esto terminaría cuando, en el 1:59:46, Shakira le dijera a Arnold Schwarzenegger: «Eres todo un ídolo latino: le has dado al cine la frase en español más célebre de la Historia del cine» y él, ex Conan, míster Universo, Roble de Estiria, futuro Governator, contestara: «Hasta la vista, baby», todo esto para acabar en el 2:00:38 con Alejandro Sanz recogiendo otro Grammy que, «de verdad, no esperaba».

Pero la yihad ha tenido otro plan.

La catástrofe tendrá consecuencias inimaginables, la más microscópica de las cuales es que yo pierda un bolo. Porque, o mucho me equivoco, o no habrá ni Grammys ni nada.

Todas las personas que conozco, y yo mismo, somos atravesados por un pensamiento trascendente: «esto marca un antes y un después», «ya nada será igual», «acaba de empezar el siglo xxi». A mí, además, me da por pensar que estoy exactamente en el punto medio de mi vida. Pienso fugazmente en lo vivido hasta ahora y especulo sobre lo que queda por delante. No son mitades simétricas. Ni son dos: el presente, este presente, aquel presente del que escribo ahora, reclama su lugar como una tercera mitad.

Rewind. Fast rewind. Play.

Flashback. Stop. Flashforward.

Pienso en ese juego de tres mitades.

Me pregunto si esta historia tendrá sentido cuando haya transcurrido tanto tiempo como queda por delante.

«La música que más te va a gustar en tu vida», me dice en cierta ocasión Charly García, «es la que escuchaste en tu juventud».

El primer álbum que escucho, al menos conscientemente, es Vinícius de Moraes, Toquinho y Maria Creuza en La Fusa1. Estoy viajando sobre la bandeja trasera del coche, como si fuera un cojín o uno de esos perritos de fieltro que mueven la cabeza con el traqueteo; esas canciones sobre el amor, la belleza y la melancolía entran directamente por mi minúsculo aparato auditivo y se sedimentan en mi cerebro de plastilina. Mi padre me deja estar ahí subido, con la cabeza sobre un altavoz. La policía lo ve pero no considera que haya motivo para intervenir. En los últimos años de la dictadura hay una permisividad notable respecto a muchas cosas. Los niños no importan demasiado entonces. «Niño, no molestes». «¿Dónde está el niño? Por ahí». «Bah, déjalo, es solo un niño»: nada importa menos que una criatura en los años 70. Para nosotros hay dibujos animados, unos que nos entristecen con historias de abandono y desamparo —Marco, Heidi— y otros que nos empoderan y nos hacen sentir imbatibles (Mazinger Z). Fuera de eso, todo es aún de seis colores: verde guardia civil, amarillo pollito, rojo Coca-Cola, negro coche diplomático, blanco sucio y azul marino. Noto el revuelo que produce en el mundo de los adultos, más o menos en la misma época, la muerte de dos personas famosas: Francisco Franco y Elvis Presley.

Las polvorientas Dr. Martens de Patti Smith se clavan como garras en el escenario del auditorio donde se celebra el festival SOS 4.8 de Murcia. Como estoy sentado a sus espaldas veo al público que ella tiene enfrente, pero también distingo el peso invisible que soportan sus viejas clavículas y el diamante oscuro que brilla entre sus omóplatos.

Patti se gira y nos dedica «a vosotros, los escritores» una canción: «My Blakean Year». Nos mira a los ojos —estamos Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández Porta, Sr. Chinarro y yo—, se gira hacia el público y nos vuelve a dar la espalda. La secuencia me da la oportunidad de observar su seguridad, de reconocer su fortaleza escénica.

La canción, parte de su disco Trampin’, es de 2004, pero la está cantando en 2011, año de la liebre según el horóscopo chino. Este año blakeano será recordado por la revolución de los jazmines en Túnez, por el desastre nuclear de Fukushima, por Francisco Camps en la trama Gürtel, por una kelly de hotel llamada Nafissatou Diallo poniendo en su sitio a Dominique Strauss-Kahn y por el anuncio —por parte de la sucesora de este al frente del FMI, Christine Lagarde— de una recesión económica global e inminente. Todo el dinero del mundo no consigue salvar a Steve Jobs, el hombre que ha rediseñado nuestra vida digital (y desordenado nuestras discotecas digitales de por vida con su horrible iTunes). Mueren Gadafi y Kim Jong-il. También Amy Winehouse, que reabre el funesto club de los 27, uniéndose a socios honorarios como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain.

Es fácil entender la dedicatoria de Patti: la canción habla del camino difícil, de la dificultad del arte, de la incomprensión aparejada a la elección vocacional, de la disposición a la ruina, circunstancias de las que conozco la parte teórica. William Blake, el poeta e ilustrador, artista total, encarna ese compromiso.

Brace yourself for bitter flack

For a life sublime

A labyrinth of riches

Never shall unwind

The threads that bind the pilgrimʼs sack

Are stitched into the Blakean back2

Voy a su camerino esa noche, antes de su concierto con su inseparable guitarrista Lenny Kaye, y converso brevemente con ella. Luego la beso en la mejilla, y ya sé que no le gustan los besos, pero no puedo evitarlo. Ella me lo consiente y me pincha con su bigote encantador.

1Diorama, 1970.

2«Prepárate para la amarga vida / Por una vida sublime / Un laberinto de riquezas / Nunca se relajará / Los hilos que unen el saco del peregrino / Están cosidos en la espalda de Blake».

2.

En esa época caigo en desgracia, yo creo que un poco voluntariamente. Entro sin llamar, y con actitud amenazante, en el despacho del director de Rolling Stone. Habíamos pactado un reportaje sobre la segunda intifada palestina, pero justo a mi regreso de Ramallah él me llama para dejarme caer, como de pasada, «por cierto», que al final no se va a publicar mi historia porque las chicas del grupo Dover se borraron del viaje. A ver, que vengo de una zona de conflicto, de estar con Leila Khaled —la primera mujer que secuestró un avión de pasajeros—, de entrevistar a familiares de suicidas y a personas que se están pensando lo de cruzar al otro lado con una bomba amarrada al cuerpo, de entrar en la Muqata para entrevistar a Yassir Arafat, que, por cierto, «por cierto», tiene pinta de que le queden tres telediarios y de que cuando llegue el tercero nadie investigue qué ha pasado ahí. Había otros músicos: Carmen París, La Frontera, Ángel Petisme, El Mecánico del Swing… ¿Tan importante es que no aparezcan las hermanas Llanos en el artículo? Sí que lo es: el tema se le cae—siempre me ha fascinado el uso que hacemos de ese verbo en periodismo: «se nos ha caído el tema»; no puedo evitar ver cómo el reportaje cae físicamente: se desliza por la mesa, se estrella contra el suelo y se desnuca, ¡se ha matado!— porque las Dover han tomado esa misma mañana la muy respetable decisión de no subirse al avión con el resto de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género. ¿Pero a quién le importa de verdad el feminismo en estos días? ¿Al jefe? Seamos honestos. ¿A mí?

Sorteo a la secretaria y abordo al jefe con una pregunta: ¿qué hacemos con esto? Él intenta balbucear una respuesta pero no le sale nada. En el fondo su lógica es muy sencilla: dirige una revista y hace lo que tiene que hacer. «Joder —insisto—, ¿me estás hablando en serio?».

Silencio avergonzado. El cara a cara complica la cosa. Esto lo pagaré, ya lo verás.

Me voy sin respuesta, apurado por lo violento de la situación, y en el fondo un poco también lleno de feliz soberbia ante la perspectiva de una relación terminada por los motivos correctos. También me voy dolido, porque sé que mi reportaje quedará inédito. En el fondo no quiero afrontar la posibilidad, quizás incluso la certeza, de que al mundo no le interesa Palestina sin la foto de Dover. Al mundo del pop por lo menos. ¿Y a mí?

Mi prima Mariana y yo escuchamos las bandas sonoras de los viejos musicales americanos. Tenemos una predilecta: That’s Entertainment! También nos gustan Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos y West Side Story, películas que programan repetidamente en los dos canales de televisión española, y que siempre vemos con mi abuela. Conocemos hasta el último detalle de todo ese repertorio, que representamos en funciones familiares como si fuésemos Judy Garland y Mickey Rooney.

En el hogar familiar también hay casetes de música clásica: Mozart, Vivaldi, Tchaikovski, Dvořák, Mussorgsky, Rimski-Korsakov. Escucho todo esto, con más convencimiento de estar haciendo lo correcto que capacidad de entender esas catedrales de sonido. Sé que son complejas maravillas, pero no entiendo cómo ni por qué ni de qué están hechas, y tengo la sospecha de que no son paramí.

¿No hay música española? Mediterráneo, la gran obra de Serrat, y La otra España de Mocedades, álbum donde se le canta a los emigrantes españoles en América. Esto último es lo contrario de lo que ha hecho mi familia, huida de una Argentina convulsa: mi padre ha emigrado hace poco a Madrid con mi abuela y conmigo, y su hermana —es decir, mi tía—, a París. (En su día ambos dejaron su Patagonia natal gracias a que Eva Duarte Perón, la famosa Evita, viera bailar a mi tía en un espectáculo escolar, y dijera: «qué bien baila esta niña, arréglense las cosas para que vaya a la capital y siga aprendiendo». El siguiente salto, de la capital rioplatense a Europa, lo motivaría la inestabilidad política, con la dictadura militar asomando).

¿Canciones infantiles? María Elena Walsh: «Manuelita la tortuga», «El reino del revés», «La canción de la vacuna». ¿Folklore? Mercedes Sosa («Alfonsina y el mar»), León Gieco («Sólo le pido a Dios»), Carlos Puebla y sus Tradicionales («Hasta siempre, comandante»). ¿Políticas? La banda sonora de la transición que suena a todas horas en televisión: «Un pueblo es», «Libertad sin ira», «Habla pueblo habla»…

En contra de lo que puede parecer, los músicos hablan de la música de un modo mucho más florido y enamorado que quienes escriben sobre esa materia. Las palabras y las expresiones de unos: arpegio, glissando, «mete más arena», «más color», «falta ataque». Las de los otros: «el artista bebe de», «sus influencias son», «es como si mezclaras a Fulano con Mengano». Preséntame a un periodista musical que haya escrito alguna vez —¿lo he hecho yo?— sobre corcheas, semifusas o silencio, que haya utilizado la palabra pianoforte, o que te hable de acordes abiertos. Unos poseen el lenguaje, los otros, su ortografía.

3.

Alquilo una cochera reconvertida en vivienda en el Pozo de los Frailes, y me instalo allí un par de meses, consagrándome a la lectura y a uno más de mis múltiples intentos literarios infructuosos. Es verano y la sierra del Cabo de Gata es el lugar perfecto. Estoy solo y bastante repuesto de la ruptura con M., he comprado 50 tetrabriks de gazpacho, tengo una piscina de goma en la que refrescarme y una sombrilla en la azotea. Cada día atravieso tres kilómetros de desierto o arcén hasta llegar a San José, donde hago la compra, me doy un baño o un paseo, y vuelvo a mi pedacito de desierto tarareando «Initials B. B.», porque en cierto momento de esa canción, Gainsbourg susurra un gozoso «¡Almería!».

En uno de esos trayectos descubro, pegado a un poste en la carretera, una fotocopia descolorida que avisa de un concierto en Fernán Pérez, un pueblo de la región. Se anuncia como un homenaje a Joe Strummer e incluye unos cuantos nombres ingleses, entre ellos el de su némesis en los Clash: Mick Jones. Esto es una broma, me digo. ¿No?

Llega el día del supuesto concierto y tras consultar un mapa —las aplicaciones de móvil aún no existen, y los mapas electrónicos no son muy operativos a principios del milenio— salgo después de comer, dispuesto a recorrer a pie los 22,4 kilómetros por carretera que separan El Pozo de Fernán Pérez.

Llego al lugar —el Bar de Joe, un chamizo legendario pero desconocido para mí— y compruebo que la cosa va en serio: en un pequeño escenario rodeado de Harley-Davidsons, gallinas y patos, está a punto de arrancar una amistosa jam session con gente de las viejas bandas de Strummer. Hay miembros de los 101ers (el viejo Richard Dudanski), los Mescaleros (distingo al violinista, Timon Dogg: ¡este tipo tocó en Sandinista!), algunos de los Pogues (trabajé con ellos en los 80, pero reconozco que solo recuerdo a Shane McGowan, con su borrachera crónica y su mellada dentadura) y, tachán, sí, ¡aquí está, su gran amigo/enemigo Mick Jones!

Lo que sigue es un concierto entre camaradas, sin reglas; un interminable aperitivo de blues y rock ’n’ roll para disfrute exclusivo del medio centenar de afortunados que nos encontramos en ese paraje de película de Clint Eastwood donde, como sabré esa noche, Lucinda, la viuda de Strummer, depositó en su día de las cenizas del cantante.

Jones toca «Train in Vain», un tema de London Calling, para los restos de Joe, para unas gallinas, para unos patos y para mí, y yo sé que la caminata de esa noche está justificada.

En un descanso le entro y charlo un poco con él: le hago ver que sé algo sobre su vida, incluso de sus otras bandas; ¿se acuerda del concierto Big Audio Dynamite en el Bernabéu de hace unos años, con U2 y Pretenders?

—Seh, me acuerdo, je, je —escupe en el suelo de tierra y vuelve a colgarse al hombro la guitarra, una Melody Maker blanca y negra, japonesa, de los 70.

Al día siguiente escribo una crónica breve y jugosa y la envío a Rolling Stone junto unas fotos de la fiesta en ese chamizo de moteros tatuados.

Me dicen que no lo ven. Otra gran frase de la prensa, «no lo veo»; como «se nos ha caído». Recuerdo mi bravuconada con lo de Dover y Palestina y ato cabos.

Comparto mi frustración con un amigo y me da una buena idea: ¿por qué no lo mandas directamente a la Rolling Stone americana? ¡Claro! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes?

Marco un largo número y hablo con alguien en la redacción, que me pasa un número de fax.

Traduzco la crónica al inglés, meto el texto y las fotos en un CD grabable y camino hasta el cibercafé de San José. El chino encargado del negocio imprime mi texto, conecta el módem, suena el pitido —piiiiiiii, ppppp, prrrrr— y un recibo en papel de fax nos hace saber que ya está allí.

Les doy unas horas para que se lo piensen. Luego, confiadísimo de mí mismo, les llamo: ¿qué, qué tal esto para vuestra sección de noticias?, ¿buen material, eh?

Y tampoco lo ven.

Al mes siguiente la revista de rock más importante del mundo lleva en portada a Britney Spears. Y así es como me doy cuenta de que el equivocado soy yo.

Mi amigo Isaac tiene un tocadiscos: voy a su casa a disfrutar de ese artefacto fascinante. Lo exploramos por los cuatro costados, como dos pequeños simios que descubren el fuego: toqueteamos los botones, desenroscamos el contrapeso, cambiamos el selector de velocidades mientras suena el disco. De la parte posterior del aparato sobresale un cable que no está conectado a nada —la toma de tierra—, pero el tocadiscos funciona igual; ¿para qué está, entonces? También tiene un accesorio automático que, colocado encima del eje giratorio del plato, va dejando caer un single cada vez que se acaba el anterior. La aguja salta un poco con el golpetazo de cada nuevo vinilo, pero nada que no se arregle poniendo una moneda de una peseta encima de la cápsula.

La colección de discos de Isaac —en realidad es de sus hermanas, mayores que nosotros— está formada fundamentalmente por música disco: Silver Convention («Fly Robin Fly»), Jackson Five («Blame it on the Boogie»), Chic («Le Freak») y «Born To Be Alive», el llenapistas de la época, que además de ser el único éxito de Patrick Hernández, supone el debut de Madonna en calidad de anónima corista. También tiene «Gloria» de Umberto Tozzi, «My Sharona» de The Knack, «Europa» de Carlos Santana, «Da Ya Think I’m Sexy» de Rod Stewart y «Rivers of Babylon» de Boney M. Nos ponemos «YMCA» de Village People —por supuesto no entendemos el rollo sexual de los disfraces—, y «Back To My Roots», canción de Richie Havens cuyo estribillo nosotros cantamos como «Siempre en autobús».

Cuando ya nos hemos cansado de escuchar los mismos discos nos encerramos en su habitación, bajamos la persiana hasta dejar el cuarto a oscuras, sacamos una bolsa de pelotas de tenis y nos reventamos a bolazos el uno al otro. Música disco y pelotazos: así pasamos este feliz tramo de la infancia.

Siempre me han llamado la atención las voces no cantadas en los discos, no sé si porque me conectan con los cuentos de la infancia o con una opción que a mí —que no toco ningún instrumento, que no me atrevo a cantar así como así— me parece posible.

Un disco cae en mis manos cuando soy muy joven: el cuento Pedro y el lobo, de Prokofiev, narrado por David Bowie con la Orquesta de Filadelfia.

Mucho más tarde descubro las grabaciones de los poetas beatniks —Allen Ginsberg, William Burroughs, John Giorno—, y las de los poetas afroamericanos: Gil Scott Heron, Linton Kwesi Johnson, The Last Poets.

Y todavía más tarde cae en mis manos un disco de Klaus Kinski editado por el sello Deutsche Grammophon donde la voz flamígera del actor polaco-alemán se pone al servicio de El idiota de Dostoievski.

Y mucho más adelante escucho un disco hablado del escritor Michel Houellebecq: Présence Humaine.

Y mucho más tarde escucho la obra del compositor clásico Bernd Alois Zimmermann, Requiem für einen jungen Dichter (Réquiem por un joven poeta), lienzo crudo y ambiental, una sinfonía brutal, la acuarela de un loco donde se escucha una orquesta, voces de soprano y barítono, tres coros, un combo de jazz, pedacitos de liturgia católica, un órgano, fragmentos de los Beatles y las voces sampleadas de Mao, Churchill, Stalin, Alexander Dubček, Juan XXIII, Albert Camus, Wittgenstein, Ezra Pound, James Joyce y Maiakovski.

«Un día» —vuelvo a Patti Smith— «me di cuenta de que ciertos poemas largos, escritos en un trozo de papel, interpretados estaban muy bien. No digo que no me gustaran, pero hay un tipo de poesía concebida para ser interpretada. Si eres bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes repetir una palabra una y otra vez, pero solo si eres un intérprete fantástico. El predicador Billy Graham es un gran intérprete, aunque lo que diga sea una mierda. Adolf Hitler también era fantástico; lo suyo era magia negra. Y yo aprendí de eso. Puedes llevar a la gente a sentir una conciencia de masas».

4.

Cómo han cambiado las cosas en el periodismo musical.

Al principio los medios de prensa no se dejaban invitar ni a un café por no comprometer su independencia.

Luego empezaron a aceptar tímidamente.

Más tarde empezaron las exigencias: ¿a qué nos invitan?, ¿no estará también la competencia, verdad?, ¿meten publicidad?

Los periodistasespecializados en el asunto musical, de mesa o freelance, nos ocupábamos de gestionar esas invitaciones: a nosotros nos daban los discos y las entrevistas —que es lo único que nos importaba— y nuestros superiores se fiaban de nuestro criterio.

Luego los jefes empezaron a deshacerse de los especialistas: habían aparecido unos voluntariosos estudiantes que habían pagado por recibir las bases de un periodismo intachable. Fue la generación del poder, la de la Transición, la que escuchaba «Un pueblo es», «Libertad sin ira» y «Habla pueblo habla», la que dispuso de su tiempo y su trabajo —a menudo excelente—, y la que les puso nombre: becarios.

Luego llegó internet, las cosas fueron se torciendo y llegaron los recortes.

Y al final simplemente se acabó la pasta.

Cuando todos —directores y subdirectores, jefes de sección y redactores jefe, redactores y colaboradores, especialistas y becarios— reconocimos la debacle, cuando entendimos que ya nada volvería a ser como antes, tuvimos que debatirnos entre el clickbait y volver al origen del asunto. Entre hacer las cosas lo mejor posible o buscar otro oficio.

Cuando no estamos en el colegio, poniéndonos singles o lesionándonos a bolazos, Isaac y yo bajamos a unos grandes almacenes del barrio, Woolworth, a ver en la sección de discos todos esos vinilos (y yo, los casetes, pues solo tengo un reproductor para este formato) que no nos podemos comprar. Me quedo horas delante de Outlandos d’Amour, de Police; One Step Beyond, de Madness o Lo mejor de Epic Volumen 3, de varios artistas, todos ellos enclaustrados en unos muebles metálicos protegidos con un candado.

También me quedo obnubilado delante del Sargent Pepper’s. Mi padre me ha traído de fuera —existe un afuera del que viene la música: es Inglaterra, Francia o Estados Unidos— los dos grandes recopilatorios de los Beatles popularmente conocidos como El Rojo y El Azul, y no he tardado en averiguar que una de las canciones que ahí se recogen da título a todo un álbum de los de Liverpool.

En Woolworth descubro que de ese disco existen, sorprendentemente, dos versiones: una cara y otra barata.

La cara es, claro está, la obra magna de los Beatles con la famosa portada de Peter Blake con sus sesenta personajes troquelados.

La barata viene con un logotipo alternativo del sargento, acompañado de una foto de cuatro tipos que no identifico como los Beatles. Pero no sospecho nada: al fin y al cabo, John, Paul, George y Ringo demuestran una notable capacidad mutante; basta con verles asomados al balcón en sus dos recopilatorios para advertirlo. Los mismos tipos que empezaron con «Love Me Do» llegaron a hacer «A Day in the Life».

Tras juntar varias pagas y sisar un poco más del monedero de mi abuela logro reunir el dinero suficiente para comprar esta versión más económica del anhelado álbum. Cuando llego a casa y pongo el casete descubro que algo no va bien. Leo el interior de la carátula y descubro que esos Beatles que suenan raros son en realidad… los Bee Gees con Peter Frampton. ¿Qué farsa es esta? Se trata de la banda sonora de la película Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band, rareza infame dirigida en 1978 por Michael Schultz y protagonizada por estos impostores con falsete y su amigo guitarrista. La película —esto lo descubriré años más tarde— fue considerada en Estados Unidos la peor de ese año.

Con este fatal malentendido empieza mi historia como comprador de música.

Nacho Vegas y yo ponemos a nuestra presentación en México el título «Cosas que preferirías no escuchar». Nuestra idea es dedicar la velada a canciones, poemas y narraciones de su libro Política de hechos consumados3 y mis poemarios, todo ello con espíritu libre de jam session literaria. El recital tiene lugar en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, en un club llamado La Puerta 22. Los dos somos debutantes en la ciudad tapatía, aunque ya hemos subido a otros escenarios del país por separado.

Hemos preparado el concierto durante semanas intercambiándonos mails, pero al final saldrá otra cosa. Nacho se olvida en casa la guitarra, los textos, su libro y las pastillas, pero resuelve cantando maravillas como «El ángel Simón» y «En la sed mortal» con su carismática presencia y honestidad vocal. Yo reúno unos cuantos poemas y los recito con el blues intoxicado que tañe él con una guitarra prestada, y con unas bases pregrabadas. La sala está llena. Ha venido gente de otros puntos de Jalisco pero también de Oaxaca, de Tijuana, de Michoacán, del D. F. Nos dicen que se han impreso entradas falsas para vernos. El gerente de la sala se frota las manos.

Tardamos horas en arrancar un mal show, lleno de alcohol y toxicidad, pero el público nos lo consiente todo. Solo veo a una pareja con gesto escéptico respecto a nuestra actuación. Creo que simplemente están más borrachos que nosotros, pero recordaré sus caras como si fueran los testigos de mi crimen más atroz.

Salgo de la sala con una botella de tequila Cazadores y dos fajos de billetes del tamaño de dos rollos de papel higiénico, uno en cada bolsillo.

Voy a una fiesta, me piden fotos y autógrafos, me invitan y hacen regalos, me dejo envolver por toda esa adoración sin hacerme preguntas.

3Lambert Palmar, 2004.

5.

Tengo veintipico años, puedo diferenciar sujeto y predicado, vengo de trabajar en discográficas y de montar la banda sonora del Kronen, que ha hecho cierto ruido. Son buenas cartas para entrar a trabajar en una revista de tendencias a mediados de los 90. Esta es una redacción dinámica y bien avenida donde se fuma, se bebe, y cuando hay cierre se pide pizza y se cortan los trozos con un cúter. EGM es el nombre de la revista, y todos estamos orgullosos de publicar ahí. Yo el primero: es mi debut como periodista, más allá de un par de artículos sueltos en Rockdelux.

La empresa editora ha llegado a la conclusión de que la cabecera El Gran Musical remitía al espíritu de otra época —la revista lleva desde 1969 reflejando el espíritu más comercial de los 40 Principales— y ha propuesto un bandazo de fondo y forma que refleje el momento (pop) actual incluyendo cine, moda, libros, comics y demás. Contamos con los personajes vigentes de la primera modernidad española (Kiko Veneno, Julián Hernández, Santiago Auserón, Alberto García Alix, Blanca Li, Óscar Mariné, Javier Mariscal, Antonio Escohotado, Juan Gatti, Pedro Almodóvar) y algunos de la nueva (Álex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, Ray Loriga, Santiago Segura, Ketama, Robe Iniesta). Pero fundamentalmente miramos fuera: la identidad moderna y anglo impera a través de cabeceras como The Face, Arena, I-D o Dazed & Confused. Oliviero Toscani está arrancando la revista Colors, y Tibor Kalman moldea las tipografías del momento. Se lleva el revelado cruzado —eso es cuando procesas la foto en papel como diapositiva— y se rinde culto (nosotros lo hacemos, así que entendemos que así es) a fotógrafos como David LaChapelle, Pierre et Gilles y Ellen von Unwerth. Los vaqueros se rompen a jirones y los trajes son de Armani.

Todo esto tiene una banda sonora que va del brit pop a Seattle, de Nueva York a Lavapiés, del acid jazz al funk metal, de Cuba a Bristol. Un festival de tecno llamado Sónar arranca en Barcelona; otro de música independiente está a punto a aparecer en Benicàssim, y el sello Nuevos Medios ha lanzado su exitosa serie Los Jóvenes Flamencos. La palabra cool vale para hablar de casi todo eso, y también de un mercadillo en Madrid o de la nueva novela de Bret Easton Ellis.

En estos días los bares abren a cualquier hora del día y de la noche y la gente se lo está pasando bien, o por lo menos eso parece; hay dinero, energía y ganas. «La crisis está superada», afirmamos los de EGM a propósito de la recesión de los primeros años de la década, motivada por el exceso de confianza de los prestamistas bancarios que llevó a devaluar la peseta, desequilibró el sector inmobiliario y elevó el desempleo al 24 %. «Al menos en lo creativo», añadimos con prudencia, y lo argumentamos en cada número celebrando la explosión de fanzines, la proliferación de colectivos de DJs, el cine en V. O., el noiseamericano, la fiesta de Manchester y el mestizaje latinoide. A todo esto le llamamos, em, «actitud». Atrás quedan la Expo y las Olimpiadas de Barcelona: el optimismo atraviesa la época y nuestra misión es contribuir al jolgorio vendiendo revistas a «los nuestros», que llegan a ser 100.000 al mes cuando el CD de regalo funciona. Así las cosas, dejando a un lado que la MTV haya girado el satélite y haya pasado de España, ¿qué puede salir mal? Atravesamos los 90 con viento de cola.

El consumo de casetes vírgenes va parejo, en buena medida, al hábito radiofónico. Todos tenemos un radiocasete con el botón de rec pulsado y la rapidez de reflejos suficiente para desbloquear la pausa cuando suena la canción que estás esperando o, incluso, que has pedido por teléfono a la emisora: «Ashes to Ashes», «Start Me Up», «Escuela de calor».La cadena que todos escuchamos en algún momento es los 40 Principales, donde programan una canción melódica, después otra de la nueva ola y otra de rock ’n’ roll nacional, porque esa es la época: conviven la Movida, el rock urbano y la canción romántica. Mari Trini y los Ramones, Camilo Sesto y los Stranglers, Joan Baptista Humet y David Bowie, Barón Rojo y Enrique y Ana: esa es la secuencia. Separo lo que considero el grano de lo que considero la paja en recopilaciones que voy confeccionando: son programas imaginarios que yo mismo presento con locuciones que nadie más escucha y así me grabo mis cintas, un poco como aquel Lo mejor de Epic Volumen 3. Les pongo nombres vergonzosos —«Así suenan», «Estrellas 1980», «Pop FM»— y las decoro, una con letras de chicle, otra con papelitos recortados de una revista, otra reproduciendo los logotipos de los grupos que suenan.

Yo soy el selector, el locutor y el oyente.

Por la mañana me encuentro con Javier Corcobado en el restaurante del hotel. Desayunamos tortas ahogadas —un plato típico del estado de Jalisco que consiste en un bocadillo medio sumergido en un plato de salsa de tomate picante— y bebemos café de olla.

Jugamos a ver quién se toma el café más vomitivo.

Uno le echa un trozo de torta ahogada.

El otro le agrega más chile.

El otro sube la apuesta aderezando con ceniza de cigarrillo.

El otro añade una moneda de diez pesos.

Yo deshago un billete viejísimo dentro de lo que ha quedado.

Me despido de Javier y salgo para el aeropuerto.

6.

Es una noche de otoño y ese tipo que está en el césped del parque Atenas se parece a Manu Chao. Sí que es Manu Chao. Le entro y nos ponemos a hablar. Le pregunto por una canción suya, «Sueño de Solentiname», que es la que cierra el último disco de su antigua banda. El tema habla de esa misteriosa isla que emerge en el lago Nicaragua, donde vive el poeta Ernesto Cardenal y conviven tiburones, manatíes y caimanes; ahí se fraguó la revolución sandinista. Manu, que me cuenta que en realidad no ha estado allí, es la voz cantante de Mano Negra, el grupo que mejor ha recogido el espíritu punk y político de los Clash: su encarnación francesa y latina. Su historia está atravesada por historias increíbles como la convertir un buque mercante en circo ambulante con el que surcar el Atlántico, o atravesar en un tren destartalado la Colombia de Pablo Escobar, llevando el rock ’n’ roll de pueblo en pueblo. Nos pegamos una charla, hacemos migas y me invita a su casa para seguir la conversación unos días después. Acaba de llegar a la ciudad, tiene un plan y accede a mostrármelo.

El piso es la utopía de la comuna rock hecha realidad. El salón es un estudio lleno de colchones, cojines e instrumentos. Por todas partes hay pósters de conciertos, casetes con maquetas y letras de canciones escritas en cualquier papel. Un largo pasillo, que da entrada a varias habitaciones, conduce a la cocina, llena de cacharros al fuego y agua hirviendo para el mate. En el piso están los miembros de la banda, no se sabe si todos ellos, porque Manu va metiendo a gente que va encontrando por ahí, toque algún instrumento o no. Allí están Tomasín, Garbancito, Najim, David, Daniel… También Aldo, un chalado que aparece solo en los conciertos y no toca nada, pero está. Un piso grande en la calle Carranza de Madrid no es barato, pero esta Casa Babylon la paga Virgin: al fin y al cabo hay veces que las discográficas financian aventuras, se la juegan sin esperar rentabilidad inmediata, hacen su contribución y ponen todo al rojo a ver qué pasa. Mano Negra se ha instalado en Madrid y todo el mundo está atento, porque se cuenta por ahí que cada vez que se juntan pasa algo que no quieres perderte.

Unos días después, por ejemplo: la Fnac de Madrid celebra su primer aniversario con un maratón de actividades que incluye, al filo de la medianoche, un concierto de Manu y compañía. Tal es la afluencia que el público desborda el lugar, la actuación se vuelve imposible, y de repente todo el mundo sale porque dentro no hay quien respire. En pleno subidón de adrenalina, Manu sale por la calle Preciados y de repente echa a andar por la calzada de la Gran Vía en dirección a Plaza de España. Un torrente humano va detrás de él y corta el tráfico.

¿Qué es lo que se reivindica en esta manifestación improvisada? Nada, todo o cualquier cosa.

«¡El pueblo unido jamás será vencido!». «¡Insumisión!». «¡Patchanka!».

Es una demostración de energía pura, un rockmob. Manu Chao es el nómada que todos queremos ser, un stagediver gitano protegido por una adrenalina primordial, un vórtice de energía. Cuando le ves te preguntas qué vida estás viviendo, si estás haciendo lo que te gusta; te dan ganas de salir a viajar, de ser otro, de aprender algo nuevo. Crees en este tipo. La gente se queda atónita ante el paso de este especie de Hamelin punk vestido de futbolista, de zíngaro andino, de… ¿de qué rayos va vestido con esos pantalones cortados, con esa camisa a jirones? Veo a un fotógrafo con cara de chino subido a una marquesina de autobús disparándole fotos sin parar.

Me sitúo codo con codo con Manu y busco en él una señal, pero él bastante tiene con sostener aquello. Me doy cuenta de que no tiene ni idea de lo que viene a continuación, y le suelto una idea en plena calle:

—¿Vamos al Revólver?

Asiente: buena idea.

Me adelanto y aprieto el paso, y corro como un loco por todas las calles: Reyes, Amaniel, Conde Duque. En Galileo me encuentro con Santi Agapo y su equipo.

—¿Estáis abiertos? —le pregunto.

—Acabamos de cerrar —me contesta—. Es miércoles, un día flojo. ¿Por?

—Es que viene Mano Negra.

—¿Con cuánta gente?

Me tomo mi tiempo para calcular.

—¿Quinientas personas? ¿Mil? Yo qué sé, tío. Mucha gente.

Da la vuelta y le dice a los suyos: «rápido, ¡abrimos!».

Y esa noche se monta de la nada un concierto de Mano Negra.

Al día siguiente lo cuento todo en la revista y mis jefes mencionan la palabra portada. Levantamos el tema previsto y me quedo la noche en vela escribiendo. Solo hay un problema, ¿cómo lo ilustramos? Providencialmente aparece por la redacción alguien que estuvo en lo de Gran Vía y en Revólver. Le reconozco: es el chino que estaba subido a la marquesina. Se llama Francis Tsang y a partir de ahora será mi compañero gráfico de aventuras.

Sigo de cerca los programas musicales que se van sucediendo en TVE temporada a temporada —Aplauso, Caja de ritmos, La edad de oro, Pista libre, A uan ba buluba balam bambú— y también estoy atento a los desajustes entre programa y programa: es el mágico momento en que Prado del Rey resuelve la situación programando Minutos Musicales, es decir, una batería de videoclips. Cuando eso ocurre me abalanzo sobre el aparato de vídeo —primero Betamax, después VHS— y grabo lo que aparece: Spandau Ballet, Duran Duran, Michael Jackson. Es nuestro sucedáneo de MTV, cadena que ha llegado al mundo en agosto de 1981, certificando el final de la crisis del petróleo y dictaminando que, en lo que se refiere a música de masas, ya nunca habrá nadie feo. Están naciendo las estrellas del pop, y el material del que están hechos sus videoclips es la música, el azúcar y el dinero. Si el golpe de estado español no hubiera sido el 23 de febrero de ese 1981, sino unos meses más tarde, tal vez esa noche de tricornios no la hubiéramos pasado viendo un maratón de dibujos animados de la Pantera Rosa —lo que explica la escasa importancia concedida por mi generación a los disparos de Tejero—, sino un sinfín de vídeos musicales.

Llego al D. F. En el aeropuerto me espera Rey Trueno.

—¿Te han seguido?

«Nadie, descuida», le sigo la broma. Pero no sé si habla en broma. Le acabo de conocer en MySpace. La verdad es que no sé quién es este tío.

Se presenta como Reymundo Álvarez Trueno, «el hombre que es viento, que es cuervo, que es meteorito». Una búsqueda previa en internet me ha servido para saber que era un piloto de la Pacifica Airways y que a veces, en sus vuelos, llevaba en la bodega carga ilegal; de ahí su mala fama. Se cuenta que un día —esto pasó en los años 70— se encontraba en su avioneta Cessna 727 a punto de realizar el trayecto de Ciudad de México a Playa Mahagual, estado mexicano de Quintana Roo. Había tiempo tormentoso, pero el comandante no se amedrentó e hizo anunciar a su sobrecargo que harían un «despegue forzoso». Cuando hubo alcanzado la velocidad de crucero y una altitud de 10.000 pies, se le apareció en cabina una antigua deidad maya.

Rey Trueno dice que el extraño ser pronunció estas palabras:

—Por los poderes de las antiguas ruinas del Uxmal, por las sabias voces de los pigmeos de Gabón, por el cóndor sagrado que vuela las cumbres de los Andes, te doy a ti, Rey Trueno, el poder de la rebeldía y el rock. Como enviado del Todopoderoso te encomiendo que formes una orquesta, y que tu música llene de luz y esperanza a toda la humanidad. ¡Antiguos espíritus de Playa Mahagual, conviertan este cuerpo decadente en Rey Trueno, el gran chamán!

«En esta misión que se te ha encomendado», siguió hablando el ente, «atravesarás caminos oscuros y pruebas peligrosas. Tal vez tengas que romper la ley y arriesgar tu vida. Tendrás que rodearte de fieles músicos guerreros que tendrás que reclutar. Usarás tu fuerza interior. Busca las señales. Buena suerte. Y ahí te encargo…».

Lo que le encargaba era el triple precepto que a partir de entonces marcaba su vida:

Siempre arriba, nunca baja.

Vive como el pájaro estoico.

Huye del rebaño apestoso.

Trueno me cuenta todo esto, y también asegura haber actuado en los escenarios más importantes del mundo y con las orquestas y músicos más prestigiosos de todos los tiempos: Duke Ellington, James Brown, Fela Kuti, La Sonora Dinamita. La falta de concordancia entre su edad —aparenta cuarenta— y su presunta trayectoria es disparatada; argumenta que ni él sabe con exactitud su fecha de nacimiento, ni siquiera el lugar —¿Matehuala? ¿Tecpan de Galeana? ¿Chicago?—, pero que conoce a la perfección las propiedades de las plantas mágicas y que es capaz de convertirse en cuervo.

Él me ha contactado porque dice que está escrito en el Libro Negro (¿?) que tengo que ser parte de la Orquesta. Pronto viviremos felices en Playa Mahagual. Todo esto me cuenta mientras llegamos a su estudio en la colonia Tlalpan, al sur de la gran capital mexicana.

Una vez allí grabamos una canción con una letra que me tiene preparada. Habla de un tipo que navega solo en un barco fantasma y boga hacia una isla llena de peligros. Dice que ha escrito esa pieza para mí.

7.

Entrevisto al argelino Khaled, amenazado de muerte simplemente por cantar raï a pleno pulmón y con una sonrisa de oreja a oreja. A Les Rita Mitsouko, que me ponen a Gainsbourg a caer de un burro porque han coincidido en un plató de televisión y ahí este ha llamado puta a su cantante, Catherine Ringer. A Albert Pla, que a todo me contesta que él no sabe. A Paul Weller, que dice gastar tanto en ropa como en música. A Moe Tucker, que confirma sin tapujos que simpatiza con el Tea Party norteamericano y que de la música lo único que le interesa es Bo Diddley. A Radiohead, que dicen ser fans de Mano Negra y le piden a la banda francesa una versión de «Creep». A Beth Gibbons, que me cuenta que si su grupo Portishead no funciona está dispuesta a buscar trabajo como secretaria. A Los Rodríguez, que, entre el mate y el tequila, se sientan en el trono del rock nacional —que nadie parece reclamar— con un gran disco llamado Sin documentos.

La música también está en los cinestudios de barrio —se llaman Covadonga, Regio, Griffith, Bogart— donde programan sesiones dobles: puedes ver de una tacada Quadrophenia y The Wall; The Song Remains the Same y The Kids are Alright; The Last Waltz y Tommy; Let It Be y Yellow Submarine. Siempre las ves de a dos; a veces esas seis en un maratón nocturno donde puedes fumar porros, beber cerveza y hasta llevarte a tu perro. Aunque no fumes, bebas ni tengas perro, la sensación de libertad es embriagadora.

Después de la grabación, Rey Trueno me deja entre las colonias Condesa y Roma. Me avisa que ande con cuidado: justo en esa zona hay una falla tectónica. Él se va y yo me meto en un bar aterciopelado y oscuro, el Calle 22, en cuyo escenario está actuando la cantautora madrileña Mercedes Ferrer. Me guiña un ojo en medio de la canción y sigue cantando, para treinta o cuarenta personas, sus mejores temas: «Lou Salome», «Tengo todas las calles», «El árbol de la magia», «Fantasía».

Cuando termina nos abrazamos, vamos a una mesa y pedimos cerveza y tequila. Hablamos de lo complicadas que se están poniendo las cosas en España y de que en México —donde se ha venido a vivir— hay una luz que nunca se apaga. También hablamos de las canciones y de los ídolos, y en particular de nuestro amor por David Bowie; ¿qué haremos cuando se muera? Juramos llamarnos ese día.

Luego me voy a la terminal de autobuses y cojo el nocturno a San Luis Potosí.

8.

Por alguna mala experiencia con los semanarios musicales de su país, Pulp llegan a España con una consigna rotunda de su cantante y frontman Jarvis Cocker: solo concederá una entrevista, y no será a un medio escrito. Yo llevo rogándole esa entrevista a Polygram desde que escuché Different Class, y como a la compañía le interesa que la publiquemos en EGM, se les ocurre la idea de alquilar una cámara con su operador y un equipo de luces, y darle gato por liebre al cantante. La trampa se consuma, y ahí está Jarvis Cocker hablando conmigo creyendo que le está hablando a una televisión. Soy cómplice del engaño, pero ya es tarde para echarse atrás. Por otro lado, la presencia de la cámara provoca algo que no captaría un simple micrófono: registra la transformación física del cantante, la mutación de su materia expresiva. El mismo traje barato, las mismas gafas de Buddy Holly… sin embargo algo sucede. De nerd a star: ¿qué es lo que ha cambiado? ¿De dónde sale ese apresto repentino? Es un proceso casi químico por el cual pasa de ciudadano corriente a magnética estrella.

«Common People»ya es un himno, lo que permite al de Sheffield tener una teoría elaborada sobre la canción, su significado y su alcance. Cuenta una historia real sobre una chica que Jarvis conoce estudiando Bellas Artes. Ella —ya lo dice la letra— era griega y de una familia rica. «Una noche», explica, «me contó que fantaseaba con pillarse un piso modesto en Londres y así, sintiendo directamente las penalidades de un modesto día a día, conectar con una experiencia artística y real. Yo le dije que eso no sería posible, porque esa gente no vivía así por elección. Y que, si las cosas se pusieran feas, ella siempre podría llamar a su padre y pedirle que le enviara dinero y se acabaría el problema. Ella nunca sería como esta gente. Ella decía que quería vivir como una persona común, pero en mi país, si tú le dices a alguien que es common people, lo que estás haciendo es insultarle».

Y esto está pasando actualmente, me cuenta el músico, porque ahora la gente pretende ser más working class de lo que realmente es, porque hay un supuestoglamour añadido en ello. La charla se produce bajo ese marco sociocultural: en Inglaterra se está hablando mucho del sentimiento de clase. La guerra entre Blur y Oasis alimenta esa dialéctica, que en realidad viene y va cíclicamente. «No estoy diciendo que todo el mundo debe ser clase obrera y el resto no tiene valor», apunta. «Solo digo que tienes que ser honesto y aceptar quien eres y tus orígenes».

Le tiro un poco más de la lengua a Jarvis.

—Yo no podría vivir una vida basada en esperar al fin de semana para ir al pub y ponerme del revés. Es un tema delicado, porque no quiero que esa clase trabajadora tome el país. Hay que admitir que muchas de las cosas más valiosas de la sociedad británica han sido creadas por las clases dirigentes.

La entrevista quedará sin publicar, porque justo en esos días cierran la revista. Solo podré resarcirle dentro de unos años, cuando exista Vimeo. Para entonces, habrá trascendido que aquella chica de la canción, de nombre Danae Stratou, es la mujer que se ha casado con el ministro de Finanzas griego al que le toca gestionar el rescate de su país por parte de Europa: ya es la señora de Yanis Varoufakis.

La primera vez que veo a alguien tocando sobre un escenario es cuando nos llevan de excursión escolar al plató de televisión donde graban su programa Gaby, Fofó y Miliki. No recuerdo qué canción cantan pero sí pasar un mal rato porque, como a tantos niños, los payasos me parecen seres tristes y desfigurados.

La primera vez que veo a un músico de rock sobre un escenario es en otra actividad del colegio: vamos toda la clase a la grabación del programa Tocata. Nos toca ver a un tal Peter Green —que, según descubriré en unos años, es el fundador de Fleetwood Mac, banda que dejó después de un inoportuno mal viaje de ácido—; canta «Oh Well», una canción que no me dice nada. El realizador ordena al músico que repita el playback una y otra vez, lo que los compañeros de clase encontramos incomprensible.

La primera vez que voy a ver un concierto pagando la entrada es cuando toca Mike Oldfield en el estadio del Moscardó. Nadie me ha explicado que no hay que ponerse tan cerca de los altavoces, y salgo de allí con un pitido en los oídos que se quedará conmigo durante un par de semanas.

Tras una larga noche en ruta que incluye un control por parte de una brigada antinarco, y una escala en Matehuala —la ciudad que se ha hecho famosa por las botas tribaleras, cuyos picos son tan largos que llegan hasta la rodilla— llego a Real de Catorce a mediodía.

Dejo mi documentación en una posada, y salgo a caminar por el desierto. Mi idea es dar una vuelta para tomar contacto, pero voy entrando más y más en el enorme valle, y de repente ya no encuentro sentido en volver atrás.

Paso un par de horas caminando, hasta que me encuentro con un campesino. Me pregunta qué hago. «Dar una vuelta», le contesto.

—Tú buscas jícuri, ¿no? —pregunta él—. Sé donde hay. El otro día encontré.

Me lleva. Damos unas cuantas vueltas buscándolo, hasta que por fin separa unos matorrales y aparecen unos pequeños botones verdes en la base de una planta.

Desenvaina un cuchillo corto que lleva bajo el cinturón y cuidadosamente corta al bies todas esas cabezas. Dejar en carne viva la base del cactus es importante para que vuelva a crecer, dice. Me enseña cómo hacerlo.

Clavo los dientes en una de esas masas de gelatina dura y me sabe como a remolacha amarga. El hombre me planta la mano con la palma abierta y yo se la choco con el billete que esperaba.

Sonríe, se despide y me desea suerte.

Con seis o siete cabezas de cactus en los bolsillos, emprendo regreso hacia la posada, y se me ocurre la idea de no volver sobre mis pasos, sino subir una montaña para acortar camino y, bajando por la ladera que hay del otro lado, recorrer el valle contiguo pasando junto a unas viejas minas de plata abandonadas que he visto al venir.

Pronto llegan las primeras arcadas. Vomito hasta dar la vuelta a mis tripas.

A medida que voy subiendo la montaña voy sintiendo una fuerza extraordinaria en mis piernas, mis brazos, en todo el cuerpo. La sensación culmina cuando llego a la cima. Justo en ese momento desaparece el último rayo de luz y mi cabeza se estira hacia el cielo como un cono.

La oscuridad cae rápidamente a medida que voy bajando la montaña, un colmillo de tierra y roca tapizado de arbustos, cactáceas y agaves, que a veces da tregua y se aplana en lomas más gentiles. Bajo convencido de que puedo caminar sobre una pared vertical, y apenas siento daño cuando resbalo por una lengua de tierra, como los vaqueros en los westerns. Una espina me atraviesa la zapatilla izquierda pasándome justo entre los dedos; calzo unas Conversedestrozadas al estilo Ramones, pero no sentiría nada si fuera descalzo.

Me deslizo otra vez y caigo en medio de un roquedal con forma de cruz. Me cercioro de que no es una alucinación: es realmente una cruz. Las piedras de al lado parecen perros enormes o coyotes.

Muerdo otra cabeza y siento cómo el jugo verdoso se integra en mi torrente sanguíneo.

Sigo caminando. Ya es noche cerrada.

A lo lejos veo los faros de una camioneta. Corro hacia esta agitando los brazos. Tropiezo y caigo un par de veces.

No llego: la camioneta no me ve y pasa de largo.

Me entra una tristeza enorme. De repente me da por pensar en mis presunciones, arrogancias e incapacidades. Repaso mi vida entera y me doy una nota muy baja. Caigo de rodillas, me siento desamparado y rompo a llorar.

Camino unos cuantos kilómetros bajo el cielo azul cobalto.

Un rato más tarde veo otras dos luces a lo lejos.

Un jeep.

Ahora me escondo tras unos matorrales. Esta es la mía, me digo: no me veréis. El coche pasa de largo. Ahora me río escandalosamente. Una sensación de libertad me inunda de felicidad.

Y sigo adelante.

Un rato después empiezo a escuchar una música. Son unos corridos.

Camino en dirección a la música.

Veo una casa con la puerta abierta. Entro. Es una casa de madera austera y vacía, con la excepción de una Guadalupe en la pared y un gigantesco radiocasete, un ghetto blaster lleno de lucecitas, sobre una mesa. El corrido suena a todo meter, mientras se iluminan los vúmetros de colores.

Solo nuestras almas saben

Qué es lo que está sucediendo

Nos falta sangre en las venas

Para aguantar lo que sentimos

Y mas hoyos en la tierra

Para la hora de morirnos

Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos4

Hay dos perros, uno grande y uno chico. Perros de verdad, no como las formas que vi antes. Me observan inmóviles como esfinges.

Me quedo de pie frente al reproductor y los animales durante un momento y luego salgo por donde he entrado.

Cuando ya estoy bastante lejos echo a correr, no atemorizado sino por capricho, como echando una carrera. ¿Contra quién?

Paro y me tumbo bajo el cielo estrellado. Recuerdo que tengo el móvil en el bolsillo. Saco ese grueso Nokia 3310 color naranja, y compruebo que milagrosamente hay una rayita de cobertura. Se me ocurre mandar un SMS.

«Hola, Enrique», tecleo. Y le doy a enviar.

4Es «La venia bendita», de Marco Antonio Solís.

9.

La empresa no da un duro por la revista; poco menos de un año ha durado mi aventura. El comité de empresa de El País —diario que forma parte de la misma corporación que el EGM— acude raudo a nuestra ayuda, dando, ellos sí, muestra de solidaridad. Luego nos reúnen y, con gesto desconcertado, nos anuncian: «Compañeros: jugada inesperada. Han hecho algo muy sucio, que no se hace jamás. Es un procedimiento que lleva ahí toda la vida, que es legal pero no se aplica nunca».

—Se llama ERE —concluye el aguerrido portavoz sindical—. Literalmente significa Expediente de Regulación de Empleo. Argumentan que pierden dinero por teneros contratados.

Descubro las tiendas de discos: primero la de El Corte Inglés de Avenida del Generalísimo (posteriormente Paseo de la Castellana), luego Discoplay (que está en Los Sótanos, una galería subterránea de la Gran Vía), o Discos MF, una cadena con varias sucursales por toda la ciudad. Entre unas y otras compro mis primeros singles; cuestan cien pesetas, y esto es un desembolso importante que obliga a elegir bien: «Enola Gay» de OMD, «Stand and Deliver» de Adam & The Ants, «Tainted Love» de Soft Cell y un tema que lo cambia todo: «Video Killed the Radio Star» de Buggles. Ya tengo mi propio tocadiscos, y los casetes de los Beatles, la banda sonora de Grease y 20 Diamond Hits de Neil Diamond pierden interés ante el hipnótico giro de los vinilos.

Algo más tarde descubro una tienda de barrio, Bangla Desh, donde un tipo cordial llamado Antonio despacha discos de segunda mano. Mi amigo José Carlos y yo vamos por allí cada semana. Compramos elepés usados con los nombres traducidos: Ziggy Stardust y las arañas de Marte, Simpatía por el demonio, Esperando al hombre. La tienda está especializada en sinfónico y progresivo, y nos aficionamos a lo que más vende: Pink Floyd, King Crimson, Genesis y Yes. Nos llevamos también discos de Style Council y los Jam, Closer de Joy Division, el disco azul de los Smiths, Hatful of Hollow;Born in the USA de Springsteen, Thriller de Michael Jacksony el doble de Simon & Garfunkel en Central Park. También voy comprando todos los de U2. Y algunos de Simple Minds, como New Gold Dream. Y Music for the Masses, de Depeche Mode. El canon de la época determina un triángulo cuyos vértices son U2, Simple Minds y Depeche: si te gusta uno, te gustan los tres. Esto es así. Bueno, y The Cure, que en esta época sacan The Head on the Door.