9,99 €

Mehr erfahren.

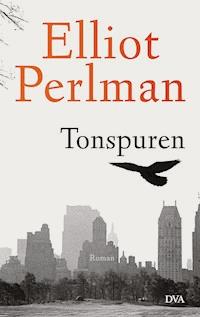

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein mitreißendes Geschichtsepos über die Kraft der Erinnerung und die Macht des Erzählens

Ein junger Afroamerikaner, der in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen versucht; ein Holocaust-Überlebender, der auf dem Sterbebett die Vergangenheit aufleben lässt; ein Geschichtsdozent, der um seine Karriere und die große Liebe kämpft. Drei Schicksale, wie sie unterschiedlicher kaum sein können, verknüpfen sich in diesem Roman meisterhaft zu einer epischen Erzählung über Erinnerung, Liebe, Schuld und unerwartetes Heldentum. Elliot Perlman führt uns vom Polen der Kriegs-Ära über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre bis in das New York der Gegenwart und demonstriert uns, wie wichtig es bleibt, sich zu erinnern und Zeugnis abzulegen – denn Geschichte hat die Eigenschaft, sich zu wiederholen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 939

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Elliot Perlman

Tonspuren

Roman

Aus dem Englischen von Grete Osterwald

Deutsche Verlags-Anstalt

Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Text wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert

Zur Erinnerung an

Rózia Robota, Ester Wajcblum, Ala Gertner, Regina Safirsztajn

undDenise McNair, Carole Robertson, Cynthia Wesley, Addie Mae Collins,

die alle an verschiedenen Erscheinungsformen desselben Übels starben.

Vor diesem Leid beugen sich die Berge …und immer singt die Hoffnung in der Ferne.

ANNA ACHMATOWA

Erster Teil

Seneca,der erste gefrorene Apfelsaft,angereichert mit Vitamin C.Reichhaltiger, köstlicher Seneca …

Die Erinnerung ist ein sturer Hund. Sie lässt sich nicht rufen oder wegschicken, aber ohne dich kann sie nicht überleben. Sie kann dich stärken oder von dir zehren. Sie kommt, wenn sie hungrig ist, nicht wenn du es bist. Sie hat ihre eigenen Zeiten, die du nie kennen wirst. Sie kann dich vereinnahmen, dich in die Enge treiben oder dich befreien. Sie kann dich zum Heulen bringen und zum Lächeln.

Reichhaltiger, köstlicher Senecamit natürlicher Süße.

»Der Trick ist, dich nicht selbst zu hassen.« Das hatten sie ihm im Knast gesagt. »Wenn du es schaffst, dich nicht zu hassen, dann kannst du dich an fast alles erinnern, ohne dass es wehtut: an deine Kindheit, an deine Eltern, an das, was du getan hast oder was dir angetan wurde«, hatten sie ihm gesagt. Aber schon damals fand Lamont, dass viele von denen, die mit ihm saßen, sich selbst eher nicht genug hassten. Er erinnert sich, dass viele von ihnen nur zu schnell bereit waren, sich zu verzeihen. Manche, regelrecht übersprudelnd vor Selbstvergabe, verstanden nicht, wenn es anderen nicht so leicht fiel, ihnen zu verzeihen. Diese Abspaltung von dem, der du warst, und wo du warst, war manchmal fast sogar komisch.

Eines Abends, allein im Nachtverschluss, musste er unwillkürlich lächeln, als er darüber nachdachte, und irgendwie steckte in dem Lächeln das Gefühl, anders zu sein als all die anderen Männer in all den anderen Zellen. Es war nicht nur Unschuld, die Lamont in jener Nacht empfand, sondern mehr als das: Er fühlte sich, als wäre er nur zu Besuch in seiner gegenwärtigen Lage, als wäre er ein Gast hier. Er stellte sich vor, ein Mann zu sein, der aus Versehen in den falschen Zug oder den falschen Bus gestiegen war und im Augenblick nicht raus konnte. Er musste eine Weile damit leben, eine vorübergehende Unannehmlichkeit. Das hätte jedem passieren können. Mit diesem Gedanken, davon getröstet, schlief er ein. Aber morgens war das Lächeln weg und so auch das Gefühl, anders zu sein als all die anderen. Als dann auch er in einer langen heißen, langsam vorwärtsschlurfenden Schlange inhaftierter Männer auf das Frühstück wartete, erschienen die Beschwerden der anderen ganz und gar nicht mehr komisch, und es war ihm vollkommen unbegreiflich, wie er je so hatte empfinden können. Er erinnert sich, dass er sich dieses Gefühl zurückwünschte. Er wünscht es sich immer noch zurück, auch jetzt. Manchmal genügt fast die Erinnerung an ein Gefühl. Komisch, woran man sich erinnert. Unmöglich, es irgendwie zu kontrollieren.

Hier drinnen gab es einen Gefangenen – sie nannten ihn Numbers –, ein kleiner Kerl. Der brachte einen zum Lächeln. Numbers sprach alles aus, was ihm gerade einfiel, was auch immer den Weg in seinen Kopf fand, und versuchte es als Tatsache zu verkaufen, eine Tatsache, die Gott persönlich ihm soeben süß ins Ohr geflüstert hatte. Einmal wollte er Lamont weismachen, zweiundsiebzig Monate, das sei die Zeit, die man im nationalen Durchschnitt für Raubüberfall aufgebrummt bekomme. Numbers war sich da ganz sicher. Schon während Lamont das hörte, wusste er, dass Numbers es erfunden hatte. Selbst wenn Numbers recht hatte, hatte er es erfunden. Was sollte das überhaupt heißen? Deckte es alle Staaten ab? Was war mit Fällen, die der Bundesgerichtsbarkeit unterstanden? Schloss es bewaffneten Raubüberfall mit ein? Was, wenn es mehrere Anklagepunkte gab, wenn Raubüberfall nur einer davon war? Was, wenn man keine Vorstrafen hatte? Lamont hatte keine Vorstrafen. Er war ein paar Mal auf der Anklagebank gelandet, aber nur als Jugendlicher, und nichts war hängen geblieben. Eines heißen Abends hatte ein Freund gefragt, ob Lamont ihn und einen anderen, sehr viel jüngeren Typen aus der Nachbarschaft, mit dem sie unterwegs gewesen waren, um sich für eine Video- und Fernsehnacht Pizza zu besorgen, am Spirituosenladen vorbeifahren würde. Lamont war, in zweiter Reihe geparkt, in seinem Lieferwagen geblieben und hatte Radio gehört, während die beiden in den Laden gingen. Was sie tatsächlich vorhatten, merkte Lamont erst, als sie herausgerannt kamen und ihn anschrien, loszufahren, so schnell er könne. Der Jüngere, viel jünger, wirklich, ein richtiger Teenager noch, den Lamont kaum kannte, hatte eine Schusswaffe gehabt. Lamont Williams war diesem Jungen höchstens drei Mal im Leben begegnet. Der andere, der ältere, war sein Freund, seit sie in die Schule gekommen waren.

Zweiundsiebzig Monate, das sei der nationale Durchschnitt für bewaffneten Raubüberfall, hatte Numbers gesagt. Zuerst war es der Durchschnitt für Raubüberfall gewesen, dann der für bewaffneten Raubüberfall. Numbers schob Korrekturen nach, wie er es immer machte. Aber was war, wenn du vorher gar nichts von der Sache gewusst hattest? Was, wenn irgendein Kid dich reingelegt und als Fahrer benutzt hatte? Also ja, das alles seien Faktoren, stimmte Numbers zu. Was, wenn du überhaupt nie Ärger gewollt hattest? Wenn du allein mit deiner Großmutter lebtest? Was, wenn das hübscheste Mädchen in der Nachbarschaft deine Cousine war, deine beste Freundin und Vertraute? Was, wenn sie klug war und sagte, dass sie in dir etwas sieht? Was, wenn sie dir vertraut hat, dass du keinen Ärger mehr machtest? Michelle hatte nie Ärger. Sie ging eigene Wege. Sie hatte gesagt, Lamont könne mit ihr gehen. Was wäre der Durchschnitt an Jahren, die du sitzen müsstest, wenn du so jemand warst? Was, wenn die beiden anderen unter Eid bezeugten, du hättest nichts von der Sache gewusst? »Das könnte ein Faktor sein«, gab Numbers zu. Numbers war ein Idiot. Er war nicht immer ein Idiot gewesen, doch als Lamont ihn kennenlernte, hatte die Kombination von Drogen und den im Knast bezogenen Prügeln ihn zu einem Statistikfanatiker gemacht. Aber gefragt, wie die Chancen stünden, dass man einem Schwarzen aus der Bronx glauben würde, wenn die beiden mitangeklagten Schwarzen sich des bewaffneten Raubüberfalls für schuldig bekannten, schienen Numbers Augen plötzlich überzuquellen vor Mitgefühl. Sie füllten sich mit augenblicklichem Verständnis. »Das gibt Ärger, Lamont.«

Jetzt, aus dem Gefängnis entlassen, war Lamont über dreißig Jahre alt und lebte wieder bei seiner Großmutter in Co-op City in der Bronx. Während er mit dem Aufzug nach unten fuhr, lächelte er in sich hinein. »Der Trick ist, dich nicht selbst zu hassen«, hatten sie ihm bei einem der Beratungsgespräche gesagt. Nein, das war es nicht. Er hatte sich nie selbst gehasst, und das war nicht der Trick. Der Trick war, ruhig zu bleiben und das Problem zu meiden oder es auszusitzen. So hatte er den Knast überlebt. So hatte er schließlich einen Job gefunden, und so würde er den Job auch halten. So würde er für eine eigene Wohnung sparen und wieder eine Art Vater für seine Tochter werden. »Guten Morgen, Mrs Martinez.« Sie war schon immer ihre Nachbarin gewesen, solange er zurückdenken konnte.

Der Schnellbus nach Manhattan fuhr planmäßig zwei Mal in der Stunde, einmal zur halben, und dann wieder zur vollen. Lamont war um zwanzig nach da, zehn Minuten zu früh. Er stand am Dreiser Loop gegenüber dem Einkaufszentrum in Section 1. Es war die erste Haltestelle, wenn man nach Manhattan wollte, und die letzte auf dem Weg nach Hause. Ein leerer Bus, nur mit dem Fahrer besetzt, parkte hundert Meter hinter der Haltestelle schon am Straßenrand. Die Türen geschlossen, stand er für die Abfahrtszeit bereit. Ein paar Frauen – die meisten, aber nicht alle älter als Lamont – warteten ebenfalls. Ein Latino im Anzug ging auf und ab. Er sah ungefähr so alt aus wie Lamont. Lamont fragte sich, ob er ihn vielleicht kannte, hütete sich allerdings, ihn anzustarren. Der Mann kehrte ihm den Rücken zu und hielt sowieso nicht lange genug still, als dass Lamont ihn richtig hätte sehen können. Lamont schaute sich um. Auf der anderen Straßenseite lärmte eine Gruppe Teenager. Es gab ein Farbengeschäft und einen 99-Cent-Laden, wo früher eine Amalgamated Bank gewesen war. Lamonts Großmutter sagte, die sei nach Section 4 umgezogen, konnte sich aber nicht genau erinnern, wann. Es gab keinen vernünftigen Grund, warum sie sich daran hätte erinnern sollen, und wenn auch, fragte sich Lamont, was hat Vernunft schon mit Erinnerung zu tun?

Seneca,der erste gefrorene Apfelsaft …

Um acht Minuten vor halb bewegte der Fahrer den Bus im Schneckentempo hundert Meter vorwärts und stellte den Motor ab. Der Latino im Anzug stieg als Erster ein. Der Fahrer schien bereit, etwas vorzeitig abzufahren. Lamont freute sich. Er war früh fertig gewesen, und nun würde er vielleicht auch früh bei der Arbeit sein. Er ließ die Frauen vor, ehe er selbst einstieg. Er ging an dem Latino vorbei, der zuerst im Bus gewesen, aber vorn stehen geblieben war, als wollte er sich mit dem Fahrer anlegen. Lamont nahm ungefähr in der Mitte auf der Fahrerseite Platz, zwischen den verstreut sitzenden Frauen. »Seit über zwanzig Minuten stehen Sie da hinten rum!«, hörte Lamont den Latino sagen. »Was soll das, über zwanzig Minuten? Manche von uns haben einen Job, wissen Sie! Manche müssen pünktlich bei der Arbeit sein!«

Der wartende Bus war ein Ersatz für den, der zur abgelaufenen halben Stunde hätte fahren sollen und eine Panne gehabt hatte. Der Busfahrer, ein alter Schwarzer in blauer MTA-Uniform, saß reglos und schweigend da, den Blick nach vorn aus dem Fenster gerichtet. Die Tür stand noch offen. Der Latino zeigte auf das Lesegerät für die Magnetstreifen der Fahrkarten und fuhr fort: »Und dafür brauche ich jetzt auch noch so ’ne verdammte Karte.«

Der Busfahrer blickte weiter stur aus dem Fenster, aber das schien den Mann im Anzug nur noch mehr zu ärgern. »Werden Sie mir wohl antworten? Zwanzig Minuten! Sie sitzen da mit geschlossener Tür und lassen niemanden rein. Zwanzig beschissene Minuten! Sagen Sie endlich was? Ich hab ein Recht, das zu wissen. Wie ist Ihre Kennnummer?« Der Fahrer, immer noch stur geradeaus blickend, schloss wortlos die Tür und ließ den Motor an. Wenn er glaubte, das würde den Mann im Anzug besänftigen, hatte er sich geirrt. Der Latino machte keine Anstalten, sich zu setzen. Er blieb bedrohlich dicht beim Fahrer stehen und beschimpfte ihn. »Warum sitzen Sie, verdammt noch mal, zwanzig beschissene Minuten rum und drehen Däumchen?« Die Passagiere erstarrten auf ihren Sitzen. Einige Frauen warfen sich heimliche Blicke zu. Niemand wollte Ärger. Niemand brauchte noch eine Anekdote. Niemand wollte zu spät kommen. Der Motor lief, aber der Bus rührte sich nicht, und ihr Tag war plötzlich gekidnappt.

»Glauben Sie, wir müssen uns das gefallen lassen? So ein Scheißdreck. Sie sind Scheißdreck! Glauben Sie, wir sind blöd? Was haben Sie gemacht … geschlafen? Kriegt die MTA eigentlich irgendwas gebacken? Und Sie, Sie haben nichts zu sagen, was, motherfucker? Recht so, einfach das Maul halten. Sagen Sie nichts. Ich werd’s melden, verstehen Sie? Dann sehen Sie zu, ob Sie was zu sagen haben. Ihr Leute … Ihr von der Gewerkschaft, was erwartet ihr eigentlich? Dass wir euch unterstützen, wo ihr kein bisschen Respekt für uns habt?«

Der Fahrer spürte den Atem des Mannes auf seiner Haut. Lamont stellte sich vor, wie sich das anfühlen musste. Er wusste genau, wie es sich anfühlte. Er selber war in Situationen gewesen, wo der hitzige Atem aus dem Mund eines anderen Mannes sein Ohnmachtsgefühl angefacht hatte. Es war schlimm genug, in dieser Lage zu sein, aber so viel schlimmer, wenn andere Leute es sahen. Du erlebst es dreifach, wenn andere es sehen: einmal durch deine Haut, dann durch die Augen der Zeugen und zum Dritten, mit etwas Abstand, wenn du dich, in kalten Schweiß gebadet, nachts im Bett oder zu irgendeiner anderen Zeit plötzlich daran erinnerst, von einem fast unbewussten, tief sitzenden Schrecken erfasst. Manchmal kommt der Schweiß zuerst, um anzukündigen, woran du dich im nächsten Augenblick erinnern wirst.

Dagegen gibt es nur ein Mittel. Der Mann, der den Atem auf seiner Haut spürt, musste zurückschlagen, egal, wie sinnlos der Versuch auch sein mag, egal, was für Prügel er beziehen wird, wenn sein Widerstand gebrochen ist. Es ist eine Chance, deine Würde zu retten, wenn auch zu einem brutalen Preis. Vielleicht denkst du nachher, wenn alles vorbei ist, immer noch, dass es sich gelohnt hat. Aber wie soll man das im Voraus wissen? Wo immer du nachher endest, gibt es ein Gesicht im Spiegel. Wird es das Gesicht dessen sein, der zurückgeschlagen hat, oder das eines Mannes, der den stinkenden, heißen Atem eines anderen gespürt und in sich aufgesogen, ihn geschluckt hat? So sitzt du da, mit der Puste, die ein anderer dir in den Nacken bläst. Du wägst deine Optionen ab, versuchst dich zu entscheiden. Sicher ohne Rücksicht auf die Schmerzen, die du dir einhandeln wirst, oder deren Dauer. Und genau dann, wenn du alle deine Kräfte zusammenreißen musst, öffnet sich eine zweite Front – der Körper gegen den Verstand. Du kannst nicht beide retten. Du brauchst deine ganze Wut, ein klares Ziel und absolute Entschlossenheit, aufzustehen und schnell etwas zu tun, aber immer ist da etwas in dir, das dich anfleht, gehört zu werden, dir sagt, es lohnt sich nicht. Lamont saß eine halbe Buslänge vom Fahrer und dem Anzugmann entfernt, aber er spürte den Atem des Mannes auf seiner eigenen Haut.

»Wird’s bald, geben Sie mir Ihre Nummer?«, schrie der Latino. Lamont war der einzige andere Mann im Bus. Konnte er es mit diesem wütenden Kerl im Anzug aufnehmen? Er fragte sich, ob er fähig wäre, ihn zu überwältigen. Aber wie? Lamont zuckte beim bloßen Gedanken, es zu versuchen. Der alte Fahrer war vielleicht nicht mal in der Lage, etwas zu seiner eigenen Rettung beizutragen. Warum musste der Mann im Anzug sich gerade diese Zeit aussuchen, um durchzudrehen? Warum konnten nicht ein paar andere männliche Fahrgäste im Bus sein?

»Ich will seine Nummer«, schimpfte der Anzugmann, nun an die erschreckten Passagiere gewandt. »Wird’s bald, motherfucker? … Ich red mit Ihnen! Maricón. Ich will Ihre Nummer, und ich will wissen, warum verdammt … warum verdammt noch mal Sie zwanzig beschissene Minuten einfach da rumgesessen haben. Ich habe einen Job. Ich muss zur Arbeit. Manche Leute arbeiten, wissen Sie.« Er fuhr fort, indem er sich zwischendurch zu den Fahrgästen umdrehte. »Ich muss zur Arbeit«, verteidigte er sich.

»Wir alle müssen zur Arbeit«, ergriff plötzlich eine ältere schwarze Frau das Wort. Lamont sackte auf seinem Sitz in sich zusammen. Da konnte nichts Gutes bei herauskommen.

»Das sag ich ja«, fuhr der Latino fort, als hätte die ältere Frau ihn nur unterstützt. »Unsereins, manche haben echte Jobs, aber wissen Sie … so geht das schon die ganze Zeit, seit die MTA die Strecke übernommen hat. Seit die dran sind – «

»Lassen Sie ihn fahren«, rief die ältere Schwarze mutig. Der Bus bewegte sich immer noch nicht. Der Fahrer starrte stur geradeaus. »Jetzt sind Sie dafür verantwortlich, dass wir zu spät kommen«, ergänzte eine jüngere schwarze Frau. Lamont spürte den Druck, der einzige andere männliche Passagier im Bus zu sein. Wussten sie, dass er der einzige andere Mann im Bus war? Natürlich wussten sie es. Wenn er die Ohrringe der jungen Frau, den Duft ihres Parfüms bemerkt hatte, wenn er wusste, welche Farbe ihr BH hatte, dann wusste sie genauso gut wie alle anderen Frauen, dass er außer dem Latino der einzige Mann hier war. Trotzdem hoffte Lamont immer noch, man würde ihn nicht auffordern, etwas zu tun. Was ist das für einer, der da sitzt und so etwas zulässt? Ein Mann auf Bewährung. Aber was für ein Mann lässt unschuldige Frauen voller Angst in einem öffentlichen Bus sitzen, ohne was zu tun? »Der Trick ist, dich nicht selbst zu hassen«, hatten sie ihm im Gefängnis gesagt. Nein, der Trick war, als jemand geboren zu sein, der es sich leisten kann, dir das zu sagen. Lamont hatte eine Tochter. Was würde er seiner Tochter sagen, was von dem Mann zu halten sei, der in diesem Bus saß und nichts tat? Der Trick war, ruhig zu bleiben und das Problem zu meiden oder es auszusitzen, lange genug zu überleben, um den Luxus zu genießen, dich selbst zu hassen.

»Er kann fahren«, rief der Latino von vorne. »Ich will ja nur, dass er mir … Ich bitte ihn ja nur, mir seine … Ich hab ein Recht, diese verdammte Nummer zu erfahren. Ihre Nummer, pendejo!« Zwischen seinen diversen gebrüllten Bitten gab es keinen Laut außer dem Summen des Motors, wie um Fortschritt zu versprechen. Auf Lamonts Stirn bildeten sich kleine feuchte Perlen.

»Setzen Sie sich hin!«, rief plötzlich eine andere Frau.

»Wissen Sie, so geht das schon die ganze Zeit, seit die MTA übernommen hat. Mit der Gewerkschaft schieben sie’n verdammt bequemen Job und geben einen Dreck auf Leute, die wirklich arbeiten. Die arbeiten nicht. Die streiken. Machen, was sie Lust haben.« Der Latino wandte sich abwechselnd an den Busfahrer und an die Passagiere. »Sollen wir das etwa draußen regeln? Sie müssen mir Ihre Nummer geben. Ich habe Zeugen. Geben Sie mir Ihre Nummer oder regeln wir das draußen?« Der Busfahrer, immer noch schweigend, sah prüfend in den Rückspiegel, in den Seitenspiegel und begann loszufahren, aber das besänftigte den Latino nicht. »Na was, sind Sie feige oder taub? … Nicht Manns genug, es draußen zu regeln. Pendejo!«, schrie er den Fahrer an.

Der Bus setzte sich in Bewegung. Lamont warf einen verstohlenen Blick auf den Hinterkopf des Fahrers. Jeder normale Mensch würde früher oder später auf solche Pöbeleien reagieren. Er glaubte, den Busfahrer leicht zittern zu sehen. Wenn er zittern musste, sollte er unbedingt versuchen, es zu verbergen und synchron mit dem Bus zu vibrieren. Der Fahrer ist erledigt, wenn er den Mann im Anzug auch nur eine Spur von Zittern erkennen lässt, dachte Lamont. Er muss sich zusammenreißen, um nicht ängstlich auszusehen. Sich darauf konzentrieren. Er muss auch den Bus fahren. Es darf kein böses Ende nehmen. Lamont schloss die Augen, nur einen Moment. Die jüngere schwarze Frau flüsterte ihm laut zu: »Und Sie, tun Sie was?« Es war laut genug, dass die anderen es hörten. Lamont antwortete nicht. Der Latino im Anzug setzte sich nicht hin.

»Ich will Ihre Nummer, habe ich gesagt, motherfucker! Wenn ich meinen Job verliere, sind Sie Ihren auch los …«

Erneut wütend zu Lamont hin flüsternd, sagte die jüngere Schwarze: »Was ist, sitzen Sie einfach da?«

»Also, ich weiß nicht – «, begann Lamont. Was meinte sie, was er tun sollte?

»Er würde es nur noch schlimmer machen«, unterbrach die ältere Frau leise.

Irgendwann würde der Busfahrer mürbe werden, mit Sicherheit. Früher oder später musste er reagieren. Lamont bemerkte einen schweren Lastwagen, der den Bus auf der linken Seite einholte. Sollte er etwas tun? Aber was nur? Er hatte einen ganzen Plan, um wieder auf die Beine zu kommen. Er hatte einen Job. Er hatte eine Tochter. Dieser Idiot hatte womöglich eine Waffe. Der Mann war verrückt. Lamont verstand sein eigenes Verrückt, aber dies war puerto-ricanisches Verrückt. Er hatte puerto-ricanisches Verrückt im Knast erlebt. Es verdiente Respekt. Womöglich war der Busfahrer bewaffnet. »Rufen Sie doch die Transportgesellschaft an«, versuchte die ältere Frau den Mann zu besänftigen.

»Ich weiß, die MTA. Aber ich brauche seine Kennnummer«, erwiderte er, bevor er sich wieder dem Fahrer zuwandte. »Rücken Sie endlich die verdammte Nummer raus, Mistkerl.«

»Würden Sie sich bitte setzen? Sie bringen meine Passagiere in Gefahr.« Endlich sagte er was, der Busfahrer. Seine Stimme war leise, sein Akzent jamaikanisch.

»Sie sind hier die Gefahr, Freundchen! Ich will Ihre Nummer, maricón!«

»Würden Sie sich bitte setzen, Sir?«, wiederholte der alte Busfahrer ruhig.

»Wollen Sie mich zwingen? Ich will die verdammte Nummer, ehe ich mich setze.«

»Oye, el número está allá«, rief eine ältere Latina.

»Wo?«, fragte der wütende Mann. Sie zeigte auf die Tafel, unter der er stand.

»Cálmate. Basta ya. Coge el número, und setzen Sie sich hin, okay?”

Der Mann guckte nach oben und sah die Kennnummer. Da war sie, direkt über ihm, wie die Frau gesagt hatte. Ihm gingen die Argumente aus, sich nicht zu setzen. Er dachte nach. Alle Fahrgäste beobachteten ihn beim Nachdenken, und er beobachtete sie in dem Bewusstsein, dass sie, was auch immer sie an Beschäftigungen vortäuschten, ihn beobachteten. Warum starrten sie so? Der Bus fuhr, und nun hatte er die Kennnummer. Aber er wollte sich nicht setzen. Noch nicht. So leicht würde er den Fahrer nicht vom Haken lassen. Dieser Kerl hatte ihn zwanzig Minuten aufgehalten und war schuld, wenn er arbeitslos wurde. Er würde seinen Job verlieren, während der Busfahrer auf seinem faulen Hintern saß, Gewerkschaftsgeld kassierte und einfach fuhr, wann er Lust hatte. Was zum Teufel sollte er mit der Kennnummer? Wo doch jeder weiß, dass sie alle unter einer Decke stecken. Aber er hatte eine solche Show wegen dieser Nummer abgezogen, und nun hatte er sie. Der Mann blickte zu der Tafel auf, zog einen Stift aus seiner Brusttasche und fummelte mit der freien Hand an sich herum. »Hat jemand ein Stück Papier?« Der Fahrer reichte ihm seine New York Post. Der Latino nahm sie, schrieb die Nummer unten auf die Titelseite, riss den Schnipsel ab und gab sie dem Fahrer zurück, der sie in Empfang nahm, ohne die Augen von der Straße abzuwenden. Der Latino steckte Papierschnipsel und Stift in seine Brusttasche und ging verlegen durch den Mittelgang. Zum ersten Mal stellte er sich vor, wie er auf die anderen Fahrgäste im Bus gewirkt haben musste. Er setzte sich auf den Platz vor Lamont. »Normalerweise mache ich so was nicht, die Älteren beschimpfen«, sagte er leise zu den beiden schwarzen Frauen, der älteren und der jüngeren.

»Schon gut. Ich glaub’s Ihnen ja«, sagte die ältere.

»So bin ich nicht erzogen worden, aber … er hat zwanzig Minuten einfach da rumgesessen, und jetzt … ich meine, ich könnte meinen Job verlieren.«

»Ich bin sicher, es wird alles gut«, sagte die ältere Frau mit einem kleinen Wink zu der jüngeren, die sich von dem Latino abwandte und wieder nach vorn schaute. Lamont sah die jüngere Frau, als sie den Kopf umdrehte, in seine Richtung mit den Augen rollen. Was sollte das bedeuten? Warum hatte sie das gemacht? Es gab keinen Trick, mit dem er sie dazu bringen könnte, gut von ihm zu denken. Er hatte es nicht nötig, dass sie irgendwas Bestimmtes dachte. Idioten glaubten, das sei der Trick, Idioten und jüngere Männer. Frauen wie sie gab es in jedem Bus und in jeder U-Bahn. Er hatte nur eine Tochter. Er hatte einen Job. Es hätte alles viel schlimmer enden können. Er kam nicht zu spät zur Arbeit. Noch nicht. Egal, was diese Frau dachte. Lamont beobachtete den Busfahrer und sah, wie er sich mit dem Handrücken die Stirn rieb.

»Seit die MTA hier … sie … den Fahrpreis auf 5 Dollar raufgesetzt. Ich würde nicht … So bin ich nicht erzogen worden, die Älteren beschimpfen … Es ist nur, es geht um meinen Job«, sagte der Latino leise zu jedem, der es hören konnte.

Was sollte das bedeuten – diese Art, wie sie ihn angesehen hatte, fragte Lamont sich. Der Trick ist, dich nicht selbst zu hassen. Komisch, woran man sich erinnert. Er schaute aus dem Fenster, und das Lied ging ihm immer noch nicht aus dem Sinn.

Seneca,der erste gefrorene Apfelsaft,angereichert mit Vitamin C.

Den Apfelsaft hatte er als Kind getrunken. Seine Großmutter hatte früher immer diesen Saft für ihn gekauft, und jetzt kaufte sie ihn wieder. Was war eigentlich so gut an Vitamin C? Weiß das überhaupt jemand, fragte er sich. Der Latino saß still da. Der Bus hatte Midtown beinahe erreicht. Vielleicht war das Schlimmste vorüber. Lamonts Großmutter schwor auf Vitamin C – Vitamin C und Jesus. Redeten die Leute immer noch so viel von Vitamin C wie früher? Lamont glaubte nicht. Jesus dagegen war immer noch in. Bei all den Forschungen über Krebs und das ganze Zeug sollte man doch meinen, sie hätten endlich was gefunden, was sich mit Vitamin C kurieren lässt. Aber wahrscheinlich nicht, wenn man bedachte, wie ruhig es im Vergleich zu seiner Kindheit um Vitamin C geworden war. Seine Großmutter hatte ihm am Morgen, bevor sie aus dem Haus ging, ein Glas Apfelsaft hingestellt. Das war es, daran hatte sich das Lied in seinem Kopf aufgehängt: Er hatte vergessen, ihn zu trinken, hatte den ganzen Apfelsaft vergessen, bis er ihn, als er zur Tür raus rannte, um den Bus nicht zu verpassen, auf dem Küchentisch stehen sah. Der Verkehr lief stockend.

»O Gott«, murmelte Lamont in sich hinein, als der Latino bei der 59th Street aufstand, um auszusteigen – genau wie er selbst. Während der Mann zur Tür ging, wartete Lamont noch einen Augenblick. Er konnte es sich nicht verkneifen und drehte sich zu der jungen Schwarzen um, die in seiner Nähe gesessen hatte. Merkte sie, dass er ausstieg? Hatte sie seine Augen gesehen? Hatte sie eine Großmutter, die ihr Apfelsaft eingoss? Sie war jünger, aber wahrscheinlich waren sie mit demselben Essen aufgepäppelt, von denselben Kinderkrankheiten befallen, vom selben Doktor behandelt worden. In derselben Gegend aufgewachsen, hatten sie den Frost, die Wärme derselben Sommer und Winter gespürt. Hatte sie wirklich mit den Augen gerollt? Lamont erhob sich langsam. Wenn sie dort groß geworden war, wo er herkam, musste sie doch verstehen. Verstand sie überhaupt etwas? Er tat einen kleinen Schritt. Der Bus bremste. Länger konnte er nicht warten, ohne seine Haltestelle zu verpassen. Sie schaute ihn nicht an. Er sah den Latino in der Menge auf der 59th Street verschwinden, während er selber sich in Richtung 57th Street wandte, um den 31er-Bus weiter nach Osten, zur York Avenue, zu nehmen. Sie schaute ihn nicht an.

Lamont war der erste Kandidat eines neuen Sozialhilfeprogramms, den die Memorial-Sloan-Kettering-Krebsklinik für geeignet hielt, dort zu arbeiten. Die Klinik hatte sich zur Teilnahme an einem Pilotprojekt bereit erklärt, das nicht gewalttätigen Sträflingen mit vorbildlicher Führung Gelegenheit zur Wiedereingliederung in einem Arbeitsbereich bieten wollte, der ihnen nach den Worten des Programms die Chance bot, »der Gemeinschaft etwas zurückzugeben«. Nur zufällig hatte Lamont davon gehört. Als bekannt wurde, dass er vorzeitig entlassen werden sollte, hatte ein Freund im Knast ihm geraten, zu einer Organisation in East Harlem zu gehen, wo man ihm vielleicht helfen könne, einen Job zu finden. Die Organisation entpuppte sich als die Exodus Transitional Community. Lamont hatte den Namen nicht behalten, aber irgendwie die Adresse – Ecke 104th Street und Lexington. Zusammengestoppelt aus privaten Spenden, einem unregelmäßig hereinsickernden Zufluss öffentlicher Mittel und allem, was an gutem Willen aufzutreiben war, hatte die Exodus Transitional Community es geschafft, die Memorial-Sloan-Kettering als Partner für ihr Projekt zu gewinnen. Doch die Vereinbarung hatte nicht viel gebracht, weil Exodus keinen einzigen Exhäftling gefunden hatte, der den strengen Anforderungen der Klinik genügte. Für eine erfolgreiche Bewerbung wurde von dem Kandidaten eine Laufbahn ohne Gewaltverbrechen oder Drogenmissbrauch erwartet, und er musste einen festen Wohnsitz haben. Vor Lamont Williams war keiner der Exodus-Klienten in der Lage gewesen, all diese Bedingungen zu erfüllen. Wie groß die Bedeutung seiner Teilnahme an dem »Versuch« war, wurde ihm von beiden Seiten der Vereinbarung nachdrücklich klargemacht.

Einmal überprüft, befürwortet und angenommen, war Lamont wie jeder andere neue Angestellte der Memorial-Sloan-Kettering behandelt und einer sechsmonatigen Probezeit unterworfen worden. Die ersten drei Tage waren ziemlich gut gelaufen, und nun war er ungeachtet seiner beschämenden Tatenlosigkeit angesichts der qualvollen Prüfung des Busfahrers rechtzeitig da, um Tag vier in Angriff zu nehmen. Es gefiel ihm, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Er freute sich darüber. Es gefiel ihm, einfach das Haustelefon abzunehmen, wenn er jemanden aus einer anderen Abteilung etwas fragen wollte, den Anschluss der anderen Person zu wählen und mit den Worten zu beginnen: »Hier Lamont Williams vom Gebäudeservice …«

Er ging durch den Klinikeingang an der First Avenue und trug sich ein, bekam aber gesagt, sobald er die Uniform anhabe, solle er sich unverzüglich zum Eingang an der York Avenue begeben. Er werde dort für etwas gebraucht, und was das sei, würde man ihm an Ort und Stelle sagen. Als er an den York-Avenue-Eingang kam, sah er niemanden vom Gebäudeservice und erst recht niemanden, der als Vorgesetzter infrage kam. Er blickte sich um und beschloss, etwas zu warten. Vielleicht kam der Zuständige gleich? Obwohl Lamont eine Uhr trug, hatte er vergessen, sich zu merken, um welche Zeit er an diesem Eingang angekommen war. Er hatte nicht erwartet, dass es ihn interessieren würde, wie spät es genau war, als er dort eintraf – es konnte nicht lange nach Beginn seiner Schicht gewesen sein –, aber jetzt kam es ihm vor, als wartete er schon eine Ewigkeit. Sicher waren es nur Minuten? Vielleicht sollte er draußen vor dem Eingang warten. Vielleicht war sein Vorgesetzter schon längst da. Er steckte den Kopf rasch durch die Tür zur Straße, konnte aber auch dort keine Spur von einem Vorgesetzten sehen. Sollte er ein Haustelefon suchen und jemanden anrufen? Vielleicht hatte er die Anweisung von vornherein falsch verstanden. Es war erst sein vierter Tag. Es war ein guter Job. Er musste die Probezeit unbedingt bestehen. Nur sechs Monate. Sie hatten gesagt, nach zwölf Monaten wäre das Unternehmen sogar bereit, die Studiengebühren zu bezahlen, wenn man es in ein College schaffte. Wie gut würde das klingen – zwölf Monate in der Klinik angestellt und dann auf dem College? Wie gut würde das für einen Richter klingen? Wenn er einen Gerichtsbeschluss brauchte, um seine Tochter zu sehen, wie gut würde das klingen? Er fragte einen der anderen, ob er das Prinzip richtig verstanden habe. Es klang zu gut. »Klar, wenn du in Harvard angenommen wirst, dann zahlen sie.«

Die Probezeit dauerte sechs Monate. Jetzt war die erste Stunde von Tag vier, und der Vorgesetzte war auch draußen nicht zu finden. Vielleicht sollte Lamont von sich aus sehen, was zu tun war, vielleicht sollte er das Problem selbst erkennen, Eigeninitiative zeigen. Er blickte sich draußen um, ob es irgendwas gab, was offenkundig nach einem Job für jemanden vom Gebäudeservice aussah. Unter dem Vordach der Klinik wurde geraucht, alle rauchten – Sanitäter, verängstigte Familienangehörige, sogar Patienten. Was wahrhaftig keinen Sinn ergab. Aber vielleicht waren sie gerade dabei, es sich abzugewöhnen. Oder die Patienten unter den Rauchern hatten einen anderen Krebs als Lungenkrebs und brauchten die Zigaretten zum Trost, um durchzuhalten. Wie auch immer sich das erklären mochte, an den haufenweise verstreuten Kippen auf dem Gehweg neben dem Eingang gab es keinen Zweifel. Konnte es das sein, was er tun sollte, den Gehweg am York-Avenue-Eingang von Kippen säubern? Es sah nicht so aus, als hätte jemand von der letzten Schicht sich darum gekümmert, aber so furchtbar dringend wirkte es nun auch wieder nicht.

Es gab einen Abstellraum in der Nähe. Lamont wusste wo. Er konnte sich Besen und Schaufel holen, und wenn der Vorgesetzte kam, würde er damit beschäftigt sein, den Gehweg zu fegen. Vielleicht war der Mann ja aufgehalten worden. Würde das nicht gut aussehen – Lamont am Aufkehren der Zigarettenkippen vor dem Eingang, wenn der Vorgesetzte kam? Er drehte sich gerade zur Tür, um Schaufel und Besen aus dem Abstellraum zu holen, als ein von der Straße kommender Mann ihn ansprach: »Kennen sie Yale Bronfman? Er ist bei der Kontrollstelle.«

»Tut mir leid, Sir, ich bin vom Gebäudeservice.«

»Sie kennen Yale Bronfman nicht?«

»Nein, Sir, ich bin – «

»Ist hier denn der richtige Eingang zur Kontrollstelle?«

»Ich weiß nicht, Sir. Ich bin vom Gebäudeservice.«

»Aber … Sie kennen das Gebäude nicht?«

»Vielleicht fragen Sie bei der Information da drüben, Sir …? Dort kann man Ihnen sicher helfen.«

»Ojeoje!«, sagte der Mann und steuerte auf den Informationsschalter in der Halle zu.

Wurde von Lamont wirklich erwartet, dass er jeden kannte, der dort arbeitete? Müsste er wissen, was das überhauptfür eine Kontrollstellewar und wo sie sich befand? War ihm das gesagt worden? Hatte er es vergessen? Er ging schleunigst zum Abstellraum. Es würde das Beste sein, wenn der Vorgesetzte an den York-Avenue-Eingang kam und sah, dass Lamont arbeitete, anstatt tatenlos auf Anweisungen zu warten. Alle zwölf Monate musste der Vorgesetzte seine Untergebenen auf einer Skala zwischen Null und Fünf einstufen. Die Punktezahl besagte, wie hoch die Lohnerhöhung ausfiel, sie war ein prozentualer Anteil des Gehalts. Niemand in der Klinik hatte je eine Fünf erreicht. Du konntest eine Drei bekommen, eine Drei-Komma-Sieben oder Vier-Komma-Zwei, aber niemand hatte je die Fünf erreicht, da eine Fünf auf der Skala Vollkommenheit bedeutete und, wie jeder weiß, kein Mensch vollkommen ist. Der Vorgesetzte besaß große Macht. Er bestimmte, wie nah du an Vollkommenheit herankamst.

Lamont fegte vor dem Eingang zur York Avenue, und noch immer keine Spur von einem Vorgesetzten. Rauchwolken wehten ihm ins Gesicht und durch die Haare. Er nieste. Das war sicher Heuschnupfen. Die Bäume an der Rockefeller University auf der anderen Straßenseite konnten die Hölle für eine empfindliche Nase sein. Das war Lamont schon gesagt worden: Niesen schob man lieber auf die Bäume an der Rockefeller University oder auf den Qualm der Raucher vor den Eingängen, weil man nicht krank zur Arbeit kommen durfte. Man durfte eine bestimmte Stundenzahl im Jahr wegen Krankheit fehlen, aber wer das tat, musste ein Trottel sein, weil der Vorgesetzte es in der Akte sehen und gegen ihn verwenden würde. Wenn du niesen musstest, solltest du die Schuld lieber auf die Bäume an der Rockefeller schieben. Und wenn du wirklich krank warst, solltest du versuchen, trotzdem herzukommen und nach einer Weile melden, dass du dich krank fühltest. Dann würden sie dich sofort nach Hause schicken, aber es tauchte nicht in deiner Akte auf. Es würde einen guten Eindruck machen. Du hattest dich aufgerafft, zu kommen. Denk an die Bäume an der Rockefeller. Sie können dir helfen. Das alles wusste Lamont schon – inoffiziell, von dem Mann, der ihn am ersten Tag herumgeführt hatte. Niemand hatte etwas von einer Kontrollstelle gesagt. Und wenn, dann erinnerte er sich nicht. Komisch, woran man sich erinnert. Man kann es sich nicht aussuchen.

Das Fegen fühlte sich gut an. So wusste er wenigstens für einen Augenblick, was er machte und dass er es gut machte. Lange würde es nicht dauern, darum hatte er beschlossen, wenn er mit dem Fegen fertig wäre und sein Vorgesetzter immer noch nicht da, würde er dorthin zurückkehren, wo er sich bei seiner Ankunft auf der First-Avenue-Seite des Gebäudes eingetragen hatte.

»Entschuldigen Sie.« Lamont hörte eine Stimme, nahm aber an, er sei nicht gemeint. Erst als sie insistierte, drehte er sich um. »Entschuldigen Sie«, sagte ein älterer Patient im Rollstuhl. »Ich bin aus meinem Zimmer zum Luftschnappen nach unten gebracht worden, aber hier ist es zu … Es ist zu verqualmt, darum sollte ich wieder rein. Könnten Sie mich wieder auf mein Zimmer bringen?« Der alte Mann – er sprach mit irgendeinem Akzent – hing an einem IV-Tropf.

»Sie wollen rein, Sir?«

»Ja, hier ist es zu verqualmt. Unglaublich, dass sie alle rauchen.«

Lamont schaute sich um. Er erinnerte sich an eine andere Sache, die man ihm gesagt hatte – der Kunde habe immer Recht. Dieser kranke alte weiße Mann mit fremdem Akzent war ein Patient, folglich ein Kunde. »Also wissen Sie, Sir, ich bin beim Gebäudeservice – «

»Was sind Sie?«

»Gebäudeservice.«

»Ja, im Gebäude … achter Stock.«

Lamont blickte sich um. »War da nicht jemand, der Sie runtergebracht hat?«

»Ja, vom achten Stock, aber hier ist es zu verqualmt.«

Es gab Vorschriften für Patiententransporte. Nur bestimmte Mitarbeiter durften Patienten von einem Ort zum anderen bringen. Vor Stufen und Aufzügen mussten spezielle Warnungen gegeben werden. Dafür brauchte man eine Schulung. Das alles stand klipp und klar in den Versicherungspolicen der Klinik.

»Sir, war da nicht jemand von der Patientenbegleitung, der Sie runtergebracht hat?«

»Doch, natürlich. Jemand hat mich runtergebracht. Er sagte, er sei gleich wieder da, und jetzt … ist er nicht da. Könnten Sie mich nach oben bringen … in den achten Stock?«

»Ich bin da nicht zuständig.«

»Was?«

»Ich darf keine – «

»Hier ist es zu verqualmt … mit all denen da.«

»Warten Sie, ich seh mal nach, ob ich jemand finde. Bin gleich wieder da.« Lamont packte mit einer Hand Schaufel und Besen und ging nach innen, zum Pförtner. »Ich hab draußen einen Patienten, der auf sein Zimmer will. Müsste da nicht jemand von der Begleitung bei ihm sein?« Der Pförtner rollte mit den Augen. »Verdammter Jamal! Hat den Patienten auf der Straße gelassen! Und seine Probezeit ist nächste Woche um. Hoffentlich büffelt er für seine Prüfung. Er macht den HIPAA-Test.«

»Also ja, den Patienten hat er auf der Straße gelassen. Was ist ein HIPAA-Test? Muss ich den – «

»Scheiße! Okay, du gehst wieder hin und bleibst bei dem Patienten. Ich versuche, einen von der Begleitung zu erwischen. Verdammter Jamal!«

Lamont kehrte zu dem alten Mann im Rollstuhl zurück. Da saß er und hielt mit einer Hand seinen Morgenmantel zu, mitten unter den Rauchern an der York Avenue. Ein leichter Wind wehte durch seine Haarbüschel. Er sah einsam aus. »Tut mir leid. Der Mann, der andere, hätte Sie nicht allein lassen dürfen.«

»Ich bin ganz Ihrer Meinung«, sagte der alte Mann.

»Gleich müsste jemand kommen.«

»Das hier ist ja kein Smoking, wissen Sie.«

»Was?«

»Das hier ist kein Smoking«, sagte der alte Mann, mit einem Grinsen auf seinen Bademantel deutend.

»Nein, nein, das nicht.«

Als der Mann wieder fragte, ob Lamont ihn nicht auf sein Zimmer im achten Stock zurückbringen könne, erklärte Lamont noch einmal, dass er nicht dürfe. Es sei gegen die Vorschriften. Er wiederholte, was ihm über die Klinikversicherung gesagt worden war. Sein Vorgesetzter kam und kam nicht. Aber vielleicht war er da gewesen und wieder gegangen, während Lamont beim Pförtner war. Jamal hatte es fast bis zum Ende der sechs Monate Probezeit geschafft. »So sind die Vorschriften.«

»Wissen Sie was? Ich wette, Sie wären sehr vorsichtig.«

»Ich kann’s nicht machen.«

»Aber Sie würden bestimmt gut auf die Stufen achten.«

»Tut mir leid, Sir. Ich kann nicht.«

»Wegen der Vorschriften?«

»Ja, Sir.«

»Sonst würden Sie?«

»Ich würde, wenn ich könnte.«

»Ich bin ein alter Mann – «

»Tut mir leid, Sir.«

»Wissen Sie, warum ich hier bin?«

»Krebs?«

»Sie könnten mich im Dienstaufzug nach oben bringen. Die Einzigen, die uns sehen würden, wären auch vom Gebäudeservice, dann bekämen Sie keinen Ärger.«

»Tut mir leid, Sir.«

»Oben könnten Sie mich einfach im Zimmer abstellen, dann könnte ich den Knopf drücken und die Schwester rufen.«

»Ich kann nicht.«

»Sie wären schon wieder weg, und die Schwester würde mir ins Bett helfen.«

»Ich weiß, was Sie meinen, Sir, aber ich kann wirklich nicht.«

»Wegen der Vorschriften, stimmt’s?«

»Stimmt.«

Der alte Mann winkte Lamont mit dem Finger, sich näher herabzubeugen. Näher, näher, lockte der Finger erstaunlich energisch, bis Lamont neben dem alten Mann kniete, sodass dieser ihm ungeachtet des lärmenden Verkehrs auf der York Avenue ins Ohr flüstern konnte. »Zum Teufel mit den Vorschriften.« Lamont musste lächeln.

Der Dienstaufzug war leer, und sie schafften es bis in den achten Stock, ohne dass jemand stutzig wurde. Auf dem Weg nach oben schwiegen sie beide. Lamont blickte nicht vom Boden auf, hielt Ausschau nach jeder Stufe. Er würde den Vorgesetzten suchen gehen, sobald das vorbei war. Wie standen die Chancen, dass je ein Mensch davon erfuhr? Wie standen die Chancen, dass er die Probezeit durchhielt und die HIPAA-Vorschriften lernen musste, so wie Jamal? Wo war Numbers, wenn man ihn brauchte? Wahrscheinlich immer noch im Knast. Was waren diese HIPAA-Vorschriften überhaupt? Musste man die wirklich auswendig können?

Der alte Mann dirigierte Lamont in sein Zimmer im achten Stock, mit Blick auf die York Avenue. Wie lange dauerte es, bis er dieses Seneca-Lied endlich aus dem Kopf bekam? Er konnte es nicht beeinflussen. Es gab schlimmere Dinge, an die man sich erinnern konnte. Vorerst hatte er andere Sorgen, das Auswendiglernen der HIPAA-Vorschriften zum Beispiel. Er hatte sechs Monate Zeit, sich darum zu sorgen, falls er so lange überlebte. Er sorgte sich ständig ums Überleben. Vor dem Fenster seines Zimmers hob der alte Mann die Hand zum Zeichen, dass er stehen bleiben wollte. Er schaute hinaus. »Ist das der East River?«

»Mm-hmm.«

»Dann ist das also … New Jersey?«

»Nein, New Jersey ist auf der Westseite, am anderen Ufer des Hudson. Das ist Queens.«

»Und das … dieses Land da?«

»Das ist Roosevelt Island.«

»Roosevelt?«

»Mm-hmm. Ich muss los, Sir.«

»Und die da?«

»Was … die Schornsteine?«

»Ja … drei Schornsteine … was ist das, wo die sind, Roosevelt?«

»Ich glaub nicht … wohl eher Queens. Sie sind nicht von hier, Sir, oder? Ich sollte gehen.«

Der Trick ist, dich nicht selbst zu hassen. Egal, woran du dich erinnerst.

»Ich muss jetzt wirklich. Ist es okay so, dass Sie die Schwester rufen? Ich muss gehen. Glücklich so, am Fenster? Man wird Ihnen helfen, wieder ins … Sir? Sir?« Der alte Mann starrte aus dem Fenster.

»Es gab sechs Todeslager.«

»Was?«

»Es gab sechs Todeslager.«

»Sechs was?«

»Todeslager.«

»Was meinen Sie, ›Todeslager‹?«

»Es gab genau sechs davon, aber in jedem konntest du mehr als ein Mal sterben.«

Zweiter Teil

Als Adam Zignelik, fast vierzig Jahre alt, an einem Montagmorgen um kurz vor vier Uhr dreißig aufwachte, war er einen Moment unsicher, wo er sich befand. Er spürte eine Atemnot, wie sie manchmal mit einem Herzinfarkt oder zumindest der akuten Panik eines Albtraums einhergeht. Trotz der heruntergelassenen Jalousien war das Schlafzimmer des Apartments in Morningside Heights, das er als Mitarbeiter der Columbia von der Universität gemietet hatte, in einen schwachen, bläulichgrauen Schein getaucht, den jeder kannte, der in den Straßen der näheren Umgebung irgendwann einmal um diese Stunde wach geworden war. In den übrigen Teilen von Manhattan war das Licht irgendwie anders, aber niemand schien je darüber zu sprechen. Als er an diesem Montagmorgen kurz vor vier Uhr dreißig aufwachte, trug das Licht nur dazu bei, den surrealen Anstrich zu verstärken, den sein Unbewusstes wie einen feinen Nebel über die Wahrnehmung des neuen und schon flüchtigen Tages sprühte.

Kurz vor dem Aufwachen, hatte eine Flut von Bildern, fast alle in Schwarz-Weiß, ein Zittern bei ihm ausgelöst, das sich, stoßweise zunehmend, kaum von Krämpfen unterschied. Die Bilder, hauptsächlich von Schwarzen, stammten aus einer anderen Zeit, der Zeit seines Vaters. Da war Emmett Till, sitzend, für immer vierzehn Jahre alt, die Hand seiner Mutter auf der Schulter. Im August 1955 hatte Emmett sein Zuhause auf der South Side von Chicago verlassen, um Verwandte in Money, Mississippi, zu besuchen. Bewaffnet nur mit einer Sprachbehinderung durch eine Polioerkrankung, als er drei gewesen war, betrat der vierzehnjährige schwarze Junge Bryant’s Grocery and Meat Market, um sich ein paar Süßigkeiten zu kaufen. Im Hinausgehen sagte er, vielleicht schüchtern, vielleicht auch nicht, »Bye, Baby« zu der weißen Dorfschönheit Carolyn Bryant. Als Emmetts Leiche drei Tage später im Tallahatchie River gefunden wurde, konnten seine Verwandten aus den Südstaaten ihn nur noch an seinem Ring erkennen. Der Ventilator einer Baumwollentkörnungsmaschine war mit Stacheldraht an seinem Hals befestigt, ein Auge war ihm ausgestochen worden, eine Kugel steckte in seinem Schädel und die Hälfte seiner Stirn war zertrümmert. Adams Schlaf hatte beides aufgenommen, sowohl das Foto von Emmett Till mit der Hand seiner Mutter auf der Schulter, als auch das spätere, das letzte, von Emmetts eingeschlagenem, aufgedunsenen, in Flusswasser eingeweichten Kopf, das seine Mutter, Mamie Till Bradley Mobley, dem Jet Magazine zur Veröffentlichung überließ, damit alle Welt es sehen konnte. Adam sah diese Bilder vorbeiflackern und vergehen, danach sah er einen Augenblick seinen eigenen Vater, ebenfalls in SchwarzWeiß. Dann verschwand auch sein Vater.

Er sah die Fotos von Carole Robertson, Cynthia Wesley, Addie Mae Collins, alle drei vierzehn Jahre alt, und der elfjährigen Denise McNair, lächelnd, ihre Zöpfe fest mit Schleifen zugebunden – vier kleine schwarze Mädchen, die eines Sonntags, im September 1963, wie gewohnt zur Sonntagsschule in die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, gegangen waren. Doch am 15. September erlangten diese kleinen Mädchen nationale Berühmtheit, als Anhänger der Rassentrennung einen Bombenanschlag auf die Kirche verübten. Fünfzehn Menschen wurden verletzt. Alle vier Mädchen starben. Man schätzte, dass in Birmingham, Alabama, zum Zeitpunkt ihrer Ermordung ein Drittel aller Polizeibeamten entweder Mitglieder des Ku-Klux-Klans waren, oder ihm nahestanden. Obwohl die Mädchen getötet wurden, bevor Adam Zignelik geboren war, kannte er sie und sah sie in den Minuten, bevor er an jenem Montagmorgen gegen vier Uhr dreißig in Schweiß gebadet aufwachte. Er sah kurz auch seinen Vater, einen Weißen, in Schwarz-Weiß.

Er sah die fünfzehnjährige Elizabeth Eckford am 4. September 1957 allein inmitten einer Menge draußen vor der Central High School in Little Rock, Arkansas. Elizabeth war eine der neun Schülerinnen und Schüler, die als erste Afroamerikaner diese Schule besuchen wollten. Alle neun Kinder sollten zusammen dort ankommen. Sie sollten sich um acht Uhr dreißig an der Ecke 12th Street und Park Avenue treffen und mit zwei Polizeiautos zur Schule gebracht werden. So war es geplant gewesen. Elizabeths Vater, Oscar, war Wartungsarbeiter bei einem Speisewagenbetrieb, und ihre Mutter, Birdee, brachte blinden und tauben Kindern an einer segregierten schwarzen Schule bei, ihre Kleider selbst zu waschen und zu bügeln. Aber im September 1957 besaßen die Eckfords noch kein Telefon. Niemand hatte Elizabeth etwas von dem Plan gesagt.

Sie stand morgens auf, um in ihre neue Schule zu gehen. Sie zog ein neues schwarz-weißes Kleid an, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter zur Ehre des Tages genäht hatte. Es war makellos gebügelt. Adam hatte sie vor Augen, Elizabeth in dem duftigen Faltenrock ihres eng taillierten Kleides. Bei den Eckfords liefen die Fernsehnachrichten. Bevor Birdee Eckford den Apparat ausstellte, hörten sie und ihr Mann Oscar, der nach einem Rhythmus in der Brust über die Dielen im Flur ging, eine unangezündete Zigarre in der einen Hand, eine unangezündete Pfeife in der anderen, den Nachrichtensprecher zwischen dem Wetterbericht und einer Reihe von Werbespots darüber spekulieren, ob die neun farbigen Kinder an diesem Tag tatsächlich in die Schule gehen würden – einen Tag, nachdem Gouverneur Orval Eugene Faubus gewarnt hatte, wenn sie es täten, werde »Blut auf den Straßen fließen«. Elizabeth hatte es auch gehört. »Lasst sie nicht gehen!«, rief Adam Zignelik, aber kein artikulierter Laut, nichts, was Sprache ähnlich war, kam aus ihm heraus. Und sowieso befand er sich in einem Apartment in New York, wo er fast fünfzig Jahre später neben seiner Freundin, Diana, im Bett lag. »Lasst sie nicht gehen, um Himmels willen. Lasst sie nicht gehen!«

Aber weder Elizabeth noch ihre Eltern, Birdee und Oscar Eckford, hörten Adam Zignelik, noch spürten sie, während sie zum Beten niederknieten, wie heftig er auf sein Bett eindrosch, als er seinen Vater anflehte, etwas zu tun und Elizabeth davon abzuhalten, an diesem Tag in die Central High zu gehen. Adams Vater, Jake Zignelik, ignorierte ihn ebenfalls. Elizabeth musste gehen. Weit entfernt, sie davon abzuhalten, wollte Jake Zignelik, dass sie hinging. Das war doch das Ziel der ganzen Sache! Adam musste es verstehen.

Elizabeth setzte ihre dunkle Sonnenbrille auf. Sie sagte ihren Eltern Auf Wiedersehen, küsste sie und ging zur Haltestelle, wo sie ruhig auf den öffentlichen Bus wartete, der sie zu ihrer neuen Schule bringen würde. Doch als sie bei der Central High ausstieg, sah sie keins der anderen acht schwarzen Kinder, die an diesem Tag mit ihr zusammen dort anfangen sollten.

»Um Himmels willen, lasst sie nicht gehen!«

Sie sah überhaupt keine Schwarzen. Sie sah ein Meer weißer Leute, Tausende aus ganz Arkansas und, den Autokennzeichen nach, auch aus anderen Bundesstaaten. Sie sah Hunderte von Soldaten in voller Kampfuniform: Stiefel, Helme. Die Soldaten waren bewaffnet. Sie sah Bajonette, unzählige.

»Sie muss gehen, Adam. Sei nicht kindisch.«

Sie sah die Wachen an, die am Rand der zur Schule führenden Straße aufgereiht standen, und sie betrachtete die weiße Menschenmenge. Am Vortag war ihr gesagt worden, sie solle den Haupteingang nehmen. Von dort, wo sie stand, war er einen Block entfernt. Sie dachte, es sei vielleicht sicherer, wenn sie die Strecke bis zum Haupteingang hinter den Wachen entlang ginge, sodass während dieser Zeit eine Reihe von Wachen zwischen ihr und der Menge stünde. An der Ecke versuchte sie, durch die Reihe der Wachen zu schlüpfen, um hinter ihnen auf der geschützten Seite zu sein. Sie trug eine Sonnenbrille und das schwarz-weiße Kleid mit dem Faltenrock, das sie mit ihrer Mutter zusammen genäht hatte. Es war ihr erster Tag in der neuen Schule. Sie war fünfzehn, und sie wählte einen beliebigen Soldaten aus. Der Soldat sagte nichts, sondern zeigte über die Straße in Richtung der Menge. Sie bemühte sich, nicht ängstlich auszusehen, und ging, wie der Zufallssoldat sie angewiesen hatte. Was hätte ein anderer Soldat gemacht? Elizabeth hatte immer hervorragende Noten bekommen, sie war immer eine glänzende Schülerin gewesen.

»Dad, sie ist erst fünfzehn!«

»Lass mich, Adam.«

Elizabeth Eckford ging auf die Menge zu und die Leute, die ihr am nächsten waren, wichen – jedenfalls im ersten Moment – zurück, fast als hätten sie Angst vor ihr, Angst, sich etwas Ansteckendes zu holen. Dass man nur nicht sie wurde, wenn man zu dicht bei ihr stand. Die anderen würden einen anschauen. Du würdest einfach dadurch, dass du in diesem Teil der Menge warst, unfreiwillig auffallen. Du hattest nicht erwartet, aufzufallen. Dafür warst du nicht gekommen. Aber nun fielst du womöglich auf, ohne etwas dafür zu können. Also solltest du lieber dafür sorgen, dass alle um dich her wussten, wo du wirklich stehst. Du hasst sie. Du hasst sie genauso, wie jeder andere in der Menge. Vielleicht sogar noch mehr. Indem sie in deine Nähe kommt, macht sie dir besonders unbehagliche Gefühle, unbehaglicher als allen anderen, und was sie empfinden ist nur, was du eben noch empfunden hast, bevor sie dich für das besonders Unbehagliche auswählte. Warum ausgerechnet dich? Sie schafft Ärger, wo immer sie hingeht. Du siehst es ja. Dein ganzes Leben lang hat man es dir gesagt, immer hast du es gewusst, aber jetzt spürst du es am eigenen Leib. Sie bringt dich ins Schwitzen. Sie macht dir Herzklopfen. Alle schauen, weil sie in deiner Nähe steht. O Gott, wie du sie hasst. Warum muss sie dir solche Gefühle machen? Du hasst sie so über alle Maßen.

»Dad!«

Dann bewegte die Menge sich langsam auf sie zu. Die Münder aufgerissen, um die Wut und den Hass hinaus zu lassen. Das ganze Gift, das sich in ihren dunklen, stinkenden Gehirnwindungen angesammelt hatte, ergoss sich über eine Fünfzehnjährige, die zur Schule gehen wollte. Ihre Beine begannen zu zittern, und sie fragte sich, ob die Menge es bemerkte. Bis zum Haupteingang hatte sie noch den ganzen Block vor sich. Sie brauche sich nicht zu fürchten, sagte sie sich. Egal, was die Menge schrie, sie brauche sich nicht zu fürchten, da seien ja die Wachen. Eine ganze Reihe Wachen, um sie zu beschützen. Die Menge bewegte sich auf sie zu.

»Sie kommt. Macht euch gefasst!«, rief jemand.

Elizabeth bewegte sich von der Menge weg, näher an die Wachen. Sie ging schnell, aber ohne zu rennen. Das Geschrei der Menge war überall. Sie müsse es nur bis zum Haupteingang am Ende der Straße schaffen, sagte sie sich.

»Dad!«, versuchte Adam Zignelik fünfzig Jahre später zu rufen.

Elizabeth schaffte es bis vor die Schule. Sie ging auf einen anderen Soldaten zu. Dieser wich ihrem Blick aus. Er starrte in die Ferne, über ihren Kopf hinweg, als wäre sie nicht da. Das Geschrei war rundherum, es hing in der Luft. Der Soldat ließ sie nicht durch. Sie sah, dass es etwas weiter vorne einen Weg gab, direkt zum Haupteingang. Sie bog dorthin ab. Sie hatte sich nicht klargemacht, dass die Schule so groß war. Weiße Schüler gingen zu den Wachen am Eingang und wurden durchgelassen. Immer noch mit dem Gefühl, ihre Knie könnten jeden Augenblick nachgeben, trat sie vor den Soldaten, der die weißen Schüler durchließ. Er rührte sich nicht. Wieder schien es, als wäre sie nicht da. Sie versuchte, zwischen ihm und der nächsten Wache durchzuschlüpfen. Er hob sein Bajonett und versperrte ihr den Weg. Die anderen Wachen rückten näher. Auch sie hoben ihre Bajonette. Als kündigte sich etwas an, eine Veränderung oder neue Phase, kehrte für einen Moment Ruhe ein. Elizabeth wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Sie wandte sich von den Wachen ab und stand einfach da, zwischen den Soldaten und der Menge. Jetzt rückte die Menge näher, und sie hörte: »Lyncht sie! Lyncht sie!«

Wo war Jake Zignelik in diesem Augenblick? War da jemand, der ihr helfen würde, irgendjemand, der tatsächlich da war? Was geschieht in einem Mob mit der Menschenliebe? Kann sie dort überhaupt existieren, oder wird sie restlos ausgelöscht? Elizabeths Blick fiel auf eine ältere weiße Frau, deren Ausdruck mit Freundlichkeit nicht unvereinbar war. Zuerst war es nur ein flüchtiger Blick, doch durch die Sonnenbrille sah Elizabeth etwas, was sie in diesem Moment mehr brauchte als alles andere. Sie drehte sich zur Seite und ging auf die alte weiße Frau zu, aber als sie näher kam, spuckte die Frau ihr ins Gesicht. Die Spucke blieb hängen. Elizabeth wollte sie nicht anfassen. Die Menge rückte näher, und sie hörte jemanden rufen: »Diese Niggerschlampe kommt uns nicht in unsere Schule. Los, zeigt’s ihr!«

Sie wandte sich den Wachen zu, aber wieder blieben die Soldaten ungerührt und ließen sie nicht passieren. So etwas wie das Geschrei dieser Tausende von wütenden Weißen hatte sie noch nie gehört. Sie hatte immer gute Noten bekommen. Sie war immer sehr höflich, immer ein braves Mädchen gewesen, hatte ihren Lehrern keinen Ärger gemacht, immer gut aufgepasst. Diese Menschen kannten sie nicht. Was hatte sie in den fünfzehn Jahren ihres Lebens so Schlimmes getan, dass die Leute sie derart hassten? Es waren so viele, und alle hassten sie. Schienen dermaßen erfüllt davon, obwohl niemand sie kannte. Es fiel ihr schwer, einen Gedanken zu fassen, aber es kam einer, an den sie sich klammerte: Es sei vielleicht doch besser, wenn sie versuchte, sich wieder zu der Bushaltestelle, von der sie gekommen war, durchzuschlagen. Das war ein neuer Plan: zur Bank an der Bushaltestelle zurück. Sie drehte sich um und machte sich auf den Rückweg, zu beiden Seiten von der Menge flankiert. Weiterhin rannte sie nicht, aber ihre Beine fühlten sich an, als würden sie jederzeit einknicken. Sie trug die Spucke einer alten weißen Frau im Gesicht. Als sie die Bushaltestelle schließlich erreichte, knickten ihre Beine leicht ein, aber sie hievte sich gerade noch auf die Bank.

Trotz allem, was sie sah, und allem, was sie hörte, trotz der Angst, die sie schubweise wie Elektroschocks bis zu den Nervenenden durchströmte, fand sie in ihrem Innersten eine Würde, die anderen Verhaltensregeln zu entsprechen schien, fremd jener Welt, die sie um sich her erlebte. Eine Würde, die ihre Eltern irgendwie in sie eingepflanzt, fünfzehn Jahre lang in ihr genährt hatten. Auf der Bank an der Bushaltestelle suchte Elizabeth in ihrem tiefsten Inneren danach. Die Menge rückte ihr zu Leibe und sie hörte jemanden schreien: »Schleift sie rüber, zu dem Baum hier! Der werden wir’s zeigen, Niggergöre!«

»Dad!«

Adam Zignelik war noch nicht geboren, als dies geschah, als ein paar junge Männer, die ihr aus der Menge heraus auf dem Rückzug zur Bushaltestelle gefolgt waren, nun hinter Elizabeth zu schreien begannen: »Lyncht sie! Die Niggerschlampe kommt uns nicht in unsere Schule. An den Baum mit ihr! Lyncht sie! Lyncht sie!«. Jake Zignelik war schon geboren, aber er war nicht da. Wer war da am Morgen des 4. September 1957, wer für Elizabeth bei der Bank an der Bushaltestelle in der Nähe dieses Baums in Little Rock, Arkansas? Tausende von Menschen waren da. Aber wer für sie?

Fernsehkameras waren da. Rundfunkjournalisten. Daisy Bates, die Vorsitzende der National Association for the Advancement of Colored People, auch NAACP genannt, im Bundesstaat Arkansas und Chefredakteurin der schwarzen Zeitung Arkansas State Press, war mit ihrem Mann da, L. C. Bates, dem Verleger der Zeitung. Die beiden hatten nachts nicht schlafen können, weil ständig hupende Autos vor ihrem Haus auf und ab gefahren waren und Passanten riefen: »Daisy, Daisy, hast du’s schon gehört? Die Nigger kommen nicht in die Central High!« Daisy und L. C. Bates waren mit dem Auto unterwegs zu der Schule, wo sie neun schwarze Kinder anzutreffen hofften, als sie den Sprecher im Autoradio hörten: »An der Central High greift der Mob ein Negermädchen an …«

Daisy Bates begriff, dass es Elizabeth sein musste, das Mädchen, das mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder in einem Haus ohne Telefon wohnte. Elizabeth wusste nichts von dem Plan. Niemand hatte es ihr gesagt. Daisy hielt auf der Stelle an, L. C. Bates sprang aus dem Wagen und rannte los, um Elizabeth zu suchen. Daisy wollte mit dem Auto kommen. Aber sie waren nur zwei, beide schwarz, und sie waren ein paar Straßen entfernt.

Tausende waren schon in der Nähe der Bank an der Bushaltestelle bei dem Baum. L. C. Bates gelangte gerade hin. Jake Zignelik war nicht da. Adam Zignelik, der das alles an besagtem Montagmorgen kurz vor vier Uhr dreißig sah, war noch nicht geboren. War sonst noch jemand da?

Benjamin Fine, ein Redakteur aus dem Bildungsressort der New York Times, war da. Er drängelte sich hinter die Bank, auf der Elizabeth an der Bushaltestelle saß. Dann etwas weiter vor. Er schaffte es, sie zu erreichen, sich neben sie zu setzen. Er legte seinen Arm um sie. Er hob ihr Kinn ein klein wenig und sagte: »Lass sie keine Tränen sehen.« Grace Lorch war da, eine weiße Frau, verheiratet mit einem weißen Mann, der an einem schwarzen College in der Gegend unterrichtete. Sie schlug sich zu Elizabeth durch und redete freundlich mit ihr, aber in dem ganzen Schrecken kam die Freundlichkeit nicht an. Grace Lorch führte Elizabeth durch die johlende Menge zu einem nahen Drugstore, um ein Taxi zu rufen. Aber die Tür des Ladens wurde ihnen vor der Nase zugeknallt. Grace Lorch blieb bei Elizabeth, und die beiden fuhren mit dem Bus zu der segregierten schwarzen Schule, wo Birdee Eckford blinden und tauben Kindern beibrachte, ihre Kleider selbst zu waschen und zu bügeln.

Von da an war jede Menschenmenge für Elizabeth ein Mob, und sooft sie den Mob nachts in ihrem Zimmer sah, schrie sie. Dann wurde ihr Bruder wach, und ihre Eltern gingen zu ihr. Aber manchmal schrie sie, ohne einen Laut herauszubringen, genau wie Adam Zignelik fast fünfzig Jahre später an besagtem Montagmorgen kurz vor vier Uhr dreißig in dem Morningside-Heights-Apartment der Columbia University, wo er – der Sohn von Jake Zignelik – Geschichte lehrte.

»Man muss alles im Kontext sehen«, erklärte Jake Zignelik seinem Sohn. Die »Little Rock Nine«, als die sie bekannt wurden, waren die ersten schwarzen Schüler in Arkansas, die versuchten, eine öffentliche Schule zu besuchen, drei Jahre, nachdem der Oberste Gerichtshof seine wegweisende Entscheidung im Fall Brown versus Board of Education getroffen hatte. »Aber sind drei Jahre eine lange Zeit?«, fragte Jake Zignelik seinen achtjährigen Sohn bei einem Hähnchensalat-Sandwich und Limonade im Bryant Park. Adam dachte einen Moment nach, ehe er vorsichtig antwortete.

»Kommt drauf an«, sagte er. Worauf sein Vater ihn umarmte.

»Genau! Stimmt genau. Die perfekte Antwort. Kommt drauf an. Drei Jahre, das ist eine lange Zeit, um den Atem anzuhalten, stimmt’s? Aber ist es lang genug, um die Mentalität von mehr als einer halben Nation zu verändern? Ist es lang genug, um eigennützige Interessen aufzugeben? Ist es lang genug, um generationenalte Ängste zu durchbrechen?«

Der junge Adam hatte das Gefühl, sein Vater wollte ihn zu einem Nein verleiten, aber Nein war mit Sicherheit die falsche Antwort, also wartete er ab. Und wie er es sich denken konnte, fuhr sein Vater fort zu reden, sodass die Antwort ihm erspart blieb.

»Wann war der Amerikanische Bürgerkrieg?«

»1861 bis 1865«, antwortete der junge Adam.

»Richtig. Und worum ging es da?«

»Die Sklavenbefreiung«, sagte der Achtjährige, den Mund voller Sandwich, wie aus der Pistole geschossen.

»Ja, unter anderem. Genau. Genau. Und wann proklamierte Lincoln die Emanzipation?«

»1863.«

»Naja, proklamiert wurde sie schon im September 1862, aber sie trat erst am 1. Januar 1863 in Kraft. Und wann fiel die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Brown versus Board of Education?«

»1954.«

»Und was hat sie bewirkt, worauf zielte sie ab?«

Das ratterte Adam herunter, als hätte er es auswendig gelernt: »Anwalt Thurgood Marshall, inzwischen Justice Thurgood Marshall, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, gewann den Prozess Brown versus Board of Education. Das Urteil führte zum Ende der Rassentrennung in öffentlichen Schulen und kippte die alte Doktrin ›Getrennt, aber gleich‹ des Urteils im Fall Plessy versus Ferguson von 1896.«