Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"Mi vida profesional ha sido una cadena constante de desilusiones, y muchas de las cosas que causan asombro a la mayoría de los hombres no son más que el pan nuestro de cada día en mi negocio. En este libro he plasmado historias de algunas de las extrañas personas y atípicos artistas que he ido reuniendo a lo largo de muchos años de investigación." Houdini sentía el mayor respeto por los magos e ilusionistas que hacían trucos para entretener y confundir a las multitudes. Revelándonos sus métodos y denunciando a los impostores, pretende "conmemorar ciertas formas de entretenimiento a las que el olvido amenaza con sumir en la oscuridad bajo la envergadura de sus grandes alas". Iban Barrenetxea nos lleva a un teatro de principios del siglo xx para asistir a una mágica velada con el gran Houdini.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

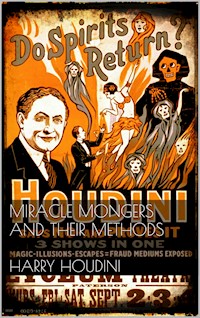

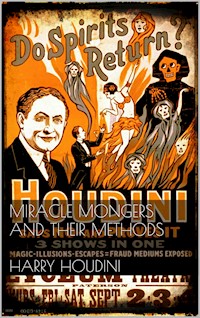

TRAFICANTES DE MILAGROS AL DESCUBIERTO

Harry Houdini

Ilustraciones de Iban Barrenetxea

Título original: Miracle Mongers and their methods

© De las ilustraciones: Iban Barrenetxea

© De la traducción: Alicia Frieyro

Edición en ebook: marzo de 2014

© Nórdica Libros, S.L.

C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)

www.nordicalibros.com

ISBN DIGITAL: 978-84-15717-94-2

Diseño de colección: Diego Moreno

Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez

Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Contenido

Portadilla

Créditos

Autor

Ilustraciones

TRAFICANTES DE MILAGROS Y SUS MÉTODOS

PRÓLOGO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO CUARTO

CAPÍTULO QUINTO

Houdini por Iban Barrenetxea

CAPÍTULO SEXTO

CAPÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO NOVENO

CAPÍTULO DÉCIMO

CAPÍTULO UNDÉCIMO

CAPÍTULO DUODÉCIMO

Contraportada

Harry Houdini

(Budapest, 1874 - Detroit, 1926)

Hijo del Rabino Mayer Samuel Weiss y de Cecilia Steiner Weiss. Siendo un niño se trasladó a Estados Unidos junto a su familia, estableciéndose en Appleton, Wisconsin. Tomó su nombre artístico del mago francés Jean Eugène Robert-Houdin. Inició su carrera en el año 1882 como trapecista y contorsionista. Más adelante se haría famoso por sus espectáculos de magia. Su faceta más reconocida fue la de escapista por su gran habilidad para liberarse de esposas, candados y cadenas de cualquier tipo. Una de sus hazañas más increíbles consistió en escapar de una caja cerrada con llave, sellada con cinta de acero y lanzada a las aguas del puerto de Battery Park en Nueva York.

Iban Barrenetxea

(Elgoibar, 1973)

Tras una década dedicado al diseño gráfico, inició su andadura en el mundo de los libros en 2010. Desde entonces ha ilustrado más de diez obras, siendo además el autor del texto en tres de ellas. Su trabajo ha recibido diversos galardones: Bratislava 2011, Premios Euskadi de ilustración 2011 y de Literatura Infantil en 2012, Premio Libro Kirico 2012, etc. Ha participado en exposiciones en España, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Japón y sus libros han sido traducidos a diversos idiomas: francés, ruso, japonés y coreano.

TRAFICANTES DE MILAGROS Y SUS MÉTODOS

UN COMPLETO DESTAPE DEL MODUS OPERANDI DE TRAGAFUEGOS, HOMBRES INCOMBUSTIBLES, COMEDORES DE VENENO, DESAFIADORES DE REPTILES VENENOSOS, TRAGASABLES, AVESTRUCES HUMANAS, HOMBRES FORZUDOS, ETC.

POR

HOUDINI

AUTOR DE EL DESENMASCARAMIENTO

DE ROBERT HOUDIN, ETC.

DEDICADO CON AFECTO A MI ETERNA AYUDANTE, QUE COMPARTIÓ PENAS Y GLORIAS LOS AÑOS QUE PASAMOS ENTRE «TRAFICANTES DE MILAGROS»,

Mi esposa

PRÓLOGO

«El asombro —decía Samuel Johnson— es el efecto de la novedad sobre la ignorancia.» Así y todo, nuestra naturaleza es tal que de no tener nada de lo que asombrarnos hallaríamos la vida poco merecedora de ser vivida. Ese hecho no convierte la ignorancia en gozo, ni en «temeraria la sabiduría». Pues ni el más sabio de los hombres evade el alcance de la novedad, ni puede presumir de saberlo todo; al contrario, cuanto más sabio se hace mayor es la capacidad que tiene de captar con claridad lo mucho que ignora. Cuanto más sepa, mayor será su capacidad de asombro.

Mi vida profesional ha sido una cadena constante de desilusiones, y muchas de las cosas que causan asombro a la mayoría de los hombres no son más que el pan nuestro de cada día en mi negocio. Pero nunca me ha faltado alguna supuesta maravilla que picase mi curiosidad y desafiase mi inspección. En este libro he plasmado historias de algunas de las extrañas personas y atípicos artistas que he ido reuniendo a lo largo de muchos años de dicha investigación.

Es mucho lo que se ha escrito sobre las proezas de los traficantes de milagros, y no pocos los intentos de explicarlas. Chaucer no fue el primero, ni mucho menos, en analizar con ojos sagaces a los urdidores de maravillas y exponer los pies de barro de estos ídolos populares. Y, desde su época, innumerables maravillas, que pasaban por ser sobrenaturales, han sido destapadas y rebajadas a los trucos que eran. Así y todo, si hoy en día un mistificador carece del ingenio para inventar un truco nuevo y sorprendente, puede recurrir sin miedo a cualquiera de los trucos preferidos desde tiempo inmemorial por agentes de todo el mundo. Puede imitar al faquir hindú que tras arrojar una cuerda al aire hace que un niño trepe por ella hasta que se le pierde de vista. Hasta puede pedir que fotografíen la hazaña. La cámara recogerá el momento; nada aparecerá en el carrete revelado; y ello, tal y como explicará el artista con mucha labia, «demuestra» que ¡la totalidad del público estaba hipnotizado! Y puede estar seguro de que contará con una pero que muy beneficiosa horda de seguidores que le defenderán y publicitarán.

De modo que no siento la necesidad de disculparme por añadir otro volumen a las alacenas de obras dedicadas a las maravillas de los traficantes de milagros. Mi profesión me ha conferido un conocimiento íntimo de las ilusiones sobre el escenario, junto con muchos años de experiencia entre artistas de toda clase. Mi familiaridad con las primeras, y lo que he aprendido de la psicología de los últimos, me ha concedido ciertas ventajas a la hora de desvelar la explicación natural de hazañas que a los ignorantes podían parecer sobrenaturales. E incluso si mis lectores estuviesen demasiado bien informados como para no hallar interés alguno en las descripciones de los métodos empleados por los diversos artistas que me han parecido merecedores de atención en estas páginas, espero que al menos hallen entretenidas las siguientes venturas y desventuras de toda suerte de raros personajes que un día asombraron a los sabios de su época. Si llegase a tanto, me sentiré ampliamente retribuido por mi labor.

Houdini

CAPÍTULO PRIMERO

ADORACIÓN DEL FUEGO. TRAGAFUEGOS Y RESISTENCIA AL CALOR. LA EDAD MEDIA. ENTRE INDIOS NAVAJOS. PISADORES DE BRASAS DE JAPÓN. LA ABRASADORA ORDALÍA DE FIJI.

El fuego ha sido siempre —y todo apunta a que lo seguirá siendo— el más terrible de los elementos. Para las tribus primitivas debió de ser también el más misterioso de todos, porque mientras la tierra, el aire y el agua eran siempre evidentes, la forma con que el fuego iba y venía debió de resultarles bastante inexplicable. Por tanto, es natural que la costumbre de la mente primitiva de deificar cuanto se escapaba a su entendimiento condujese directamente a la adoración del fuego de las sociedades posteriores.

Con el tiempo, el hombre descubrió que podía hacer fuego mediante fricción, pero los primeros métodos eran muy laboriosos. En consecuencia, el gusto por la vida cómoda de nuestros antepasados les incitó a buscar un método mediante el cual pudiesen «mantener las hogueras de su hogar encendidas» y se les ocurrió designar en cada comunidad a una persona cuyo deber era llevar consigo una tea ardiendo en todo momento. El plan demostró adolecer de numerosos fallos, no obstante, y pasado un tiempo fue desbancado por el recurso de mantener un fuego encendido continuamente en un edificio erigido para dicho propósito.

Los griegos rendían culto en un altar de esta índole que ellos llamaban el altar de Hestia y que los romanos llamaron altar de Vesta. El fuego sagrado propiamente dicho se conocía como Vesta, y su combustión se consideraba prueba feaciente de la presencia de la diosa. Los persas tenían un edificio semejante en cada ciudad y en cada pueblo; y los egipcios, un fuego semejante en todos los templos; mientras que los mexicanos, los natchez, los peruanos y los mayas mantenían encendidos sus «fuegos nacionales» en la cúspide de enormes pirámides. Con el paso del tiempo, la costumbre de mantener estos fuegos encendidos se convirtió en un rito sagrado, y la Luz Eterna que siempre permanece encendida en las sinagogas y en las iglesias bizantinas y católicas bien puede ser un vestigio de estas costumbres.

Existe una teoría que afirma que la arquitectura pública y privada, tanto sagrada como profana, nace de la costumbre de erigir cabañas para proteger el fuego sagrado. Como es natural, ello condujo a los hombres a construir estructuras para su propio cobijo, y de ahí la génesis del hogar familiar.

Otra teoría sostiene que los guardianes de los fuegos sagrados fueron los primeros servidores públicos, y que fue desde este humilde comienzo que surgió el complejo sistema de servicio público del presente.

La adoración del fuego en sí era un legado de las tribus primitivas, pero se mantuvo viva entre los rosacruces y los filósofos del fuego del siglo xvi bajo la iniciativa de Paracelso a fin de establecer una fe religiosa concreta partiendo de esa base en tanto en cuanto hallaron en las Escrituras, a su parecer, pruebas suficientes que demostraban que el fuego era el símbolo de la presencia de Dios, como ocurre en todos los casos en los que se alude a la presencia divina en esta Tierra. Dios aparecía siempre envuelto en llamas o rodeado de gloria, lo que para ellos venía a significar lo mismo.

Así sucede, por ejemplo, cuando Dios aparece en el monte Sinaí (Éx 19, 18): «Yahveh había descendido sobre ella en medio de fuego».1 Cuando Moisés alude a este episodio, dice así: «Yahveh entonces os habló de en medio del fuego» (Dt 4, 12). Y de nuevo, cuando el ángel del Señor se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiendo, «la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía» (Ex 3, 3). El fuego del Señor consume el holocausto de Aarón (Lv 9, 24), el sacrificio de Gedeón (Jc 6, 21), el holocausto de David (1 Cr 21, 26), y también el que ofrece el rey Salomón al dedicar el Templo (2 Cr 7, 1). Y cuando Elías hizo su sacrificio para probar que Ba’al no era Dios, «el fuego de Yahveh cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aun lamió el agua que había en la zanja» (1 Re 18, 38).

Como los sacrificios se consideraban una ofrenda de comida a los dioses desde la Antigüedad, era bastante lógico argüir que cuando el fuego del Cielo se abatía sobre la ofrenda, Dios en persona estaba presente y consumía lo que era Suyo. Así, los paracelsistas y otros adoradores del fuego buscaron, y hallaron a su parecer, razones más que probadas para continuar con una parte de la adoración al fuego de las tribus primitivas.

Los teósofos, según afirma Hargrave Jennings en Los rosacruces, se referían al alma como un fuego tomado del océano eterno de luz y, al igual que otros filósofos del fuego, creían que todas las cosas conocidas, tanto del alma como del cuerpo, habían evolucionado a partir del fuego y en último término eran solubles en él; y que el fuego era el último y el único Dios a conocer.

De pasada, llamo la atención del lector sobre el hecho de que el Demonio mora supuestamente en el mismo elemento.

Algunos de los secretos de la resistencia al fuego tal y como la practican los artistas de feria y de variedades de nuestro tiempo, reunidos todos ellos bajo el calificativo genérico de «tragafuegos», debieron de conocerse ya en tiempos pretéritos. Citando el Book of Days de Chambers: «En la historia antigua hallamos varios ejemplos de personas que dominaban el arte de tocar el fuego sin quemarse. La Sacerdotisa de Diana, en Castabala, Capadocia, se ganaba la veneración del público caminando sobre hierro candente. Los hirpios, un pueblo etrusco, caminaban entre ascuas en un festival anual que se celebraba en el monte Soracte, demostraban así su condición sagrada y recibían ciertos privilegios por parte del Senado romano, entre otros, la exención del servicio militar. El Avesta recoge una de las historias más asombrosas de la Antigüedad, a saber, que Zoroastro, a fin de rebatir a quienes le calumniaban, dejó que vertieran plomo fundido sobre su cuerpo sin por ello sufrir ningún daño».

Para mí, lo más «asombroso» de esta historia no es la hazaña en sí, pues resulta extremadamente fácil de realizar, sino el hecho de que el secreto se conociera en una fecha tan temprana, que los expertos sitúan entre el 500 y el 1000 a. C.

Se dice que la primera referencia escrita a una ordalía de fuego en nuestra era data del siglo iv. Simplicio, obispo de Autun, que había contraído matrimonio antes de ordenarse, siguió conviviendo con su esposa, y para vindicar la pureza platónica de su relación ambos se colocaron carbones encendidos sobre la piel sin que éstos les causaran daño alguno.

Sabemos que el clero de la Edad Media, que sometía a los acusados a caminar con los ojos vendados sobre rejas de arado al rojo vivo o a sostener hierros candentes en las manos, conocía el secreto del truco por el hecho de que después de que los juicios por ordalía fuesen abolidos el secreto de sus métodos fue publicado por Albert, conde de Bollstadt, familiarmente conocido como Alberto Magno o en ocasiones como Alberto el Teutón, un hombre que destacó por la amplitud de sus investigaciones y por sus esfuerzos por extender su sabiduría.

Estos secretos se desvelarán por completo en la sección que en esta historia consagramos a los arcanos de los tragafuegos en el capítulo sexto.

A continuación incluyo un extracto del New York Clipper Annual de 1885:

La célebre danza del fuego de los indios navajos, a menudo descrita como un acto imbuido de algún género de nigromancia genuina, nos ha sido así explicada por un espectador casual. Es cierto, dice, que los desnudos adoradores retozan alrededor de una enorme hoguera con haces de leña ardiendo en las manos, y que proyectan las llamas sobre su cuerpo y el de sus compañeros de forma harto pintoresca y maníaca, pero antes se impregnan la piel con una capa tan gruesa de arcilla que no es fácil que lleguen a quemarse.

Un artículo ilustrado de W. C. Jameson Reid, titulado «Ritos de los fanáticos pisadores de brasas de Japón»y publicado en el Chicago Sunday Inter-Ocean el 27 de septiembre de 1903, revela un ejemplo tan espléndido de la credulidad de los bien informados, cuando el más corriente de los trucos se les presenta con astucia y rodeado del ambiente de lo oculto, que me veo obligado a presentar ante mis lectores un puñado de esclarecedores extractos de la narrativa del señor Reid. Este hombre, que con toda seguridad despreciaría gastarse diez centavos para presenciar la actuación de un tragafuegos en la barraca de un circo, después de viajar por medio mundo paga un dólar y pasa una hora entera observando los fanáticos ensalmos de los solemnes y pequeños sacerdotes japoneses con el único fin de ver el «Hi-Wattarai» —que no es otra cosa que la proeza de caminar sobre carbones encendidos—, y a continuación lo describe en su artículo como la «octava maravilla del mundo», mientras que si se hubiese tomado la molestia de investigar mínimamente el asunto, habría descubierto que el secreto del truco se había hecho público hacía siglos.

El señor Reid es la autoridad que afirma que los ritos de caminar sobre el fuego de los sacerdotes sintoístas son «largo ha uno de los misterios que más intrigan a la comunidad científica», y añade: «Si alguna vez se encuentra de visita en Tokio y dispone de algunos minutos de tiempo libre, por nada del mundo deje pasar la oportunidad de presenciar al menos un espectáculo de “Hi-Wattarai” (caminar sobre el fuego, y eso es lo que realmente sucede), pues, si es usted de esas personas cuya naturaleza incrédula le impulsa a reírse con desdén del así llamado misticismo oriental, saldrá del espectáculo, al igual que muchos espectadores antes que usted, tan impresionado como para no olvidar la experiencia en lo que le quede de vida». Algo más adelante, dice así: «Si no sale convencido de haber sido testigo de un espectáculo que echa por tierra la evidencia de lo que ven sus ojos y de lo que le dice el más elemental de los juicios, entonces es que es usted un hombre de piedra». Todo lo cual viene a demostrar nada más y nada menos que el señor Reid tenía cierta tendencia a realizar afirmaciones sobre temas de los que poco o nada sabía.

Prosigue nuestro hombre contándonos que, antaño, el rito se realizaba únicamente en primavera y en otoño, cuando, además de las propinas de los extranjeros, recibían «ofrendas en forma de vino, grandes cestas de pescado, fruta, pasteles de arroz, hogazas de pan, hortalizas y dulces» de los fieles nativos. Es evidente que la combinación de ingresos de taquilla y donativos resultó extremadamente tentadora para los parcos sacerdotes, pues ahora ofrecen lo que podría calificarse como «representación continua».

Quienes hayan leído las páginas precedentes sabrán tomar con pinzas la solemne afirmación del señor Reid cuando, basándose en la información de esos muchachos porteadores de jinrikishas expertos en la materia, sostiene que «días y días antes, los sacerdotes del templo se preparan para la ordalía haciendo ayuno y consagrándose a la oración. (…) El espectáculo en sí suele celebrarse en el patio del templo a última hora de la tarde, durante el crepúsculo, cuando los sacerdotes ya llevan tres horas elevando sus oraciones ante el altar velado del sancta sanctórum del pequeño templo alfombrado, y durante estas invocaciones no se permite la entrada de visitantes al recinto sagrado».

La descripción que ofrece el señor Reid del acto de caminar sobre el fuego en sí mismo no queda fuera de lugar; demostrará que los japos no tenían nada nuevo que ofrecer salvo los ritos ceremoniales con los que camuflaban el truco del espectáculo, que no era otra cosa que un vestigio de la ordalía del fuego de religiones anteriores.

Un poco antes de las cinco de la tarde, los sacerdotes desfilaban desde delante del altar hasta una serie de dependencias interiores, donde procedían a mudar sus elegantes túnicas por el atuendo mucho más rudimentario con el que caminan sobre el fuego. Entretanto se había encomendado a varios culis a que encendieran el gran lecho de carbón que anteriormente se había extendido sobre el suelo del patio. Las dimensiones de este lecho eran de unos tres metros y medio por un metro, y puede que unos treinta centímetros de hondo. Sobre el lecho se podía ver una cantidad importante de paja y astillas, a la que se prendía fuego y enseguida formaba una rugiente hoguera. El carbón iba prendiendo más y más hasta que todo él refulgía en la penumbra incierta como el ojo gigantesco y demoníaco de un Prometeo moderno. Tan pronto como el lecho de carbón estaba en ascuas, un pequeño gong en el templo anunciaba que el fabuloso espectáculo del «Hi-Wattarai» estaba a punto de comenzar.

Aparecían entonces casi de inmediato dos de los sacerdotes, que pronunciaban una serie casi interminable de oraciones ante un diminuto altar situado en un rincón del recinto, para luego centrar su atención en el fuego. Los culis les tendían unas varas largas y abanicos, y con ellos removían y avivaban la fogata hasta que quedaba patente a la vista que el carbón estaba completamente encendido. El lecho entero era una masa incandescente, y el calor que despedía era tan intenso que nos resultaba incómodo permanecer sentados a cuatro metros de él sin protegernos la cara con un abanico. Entonces empezaron a aplanarlo por el centro; hasta donde era posible batieron la superficie para nivelarla, y las ascuas de carbón que sobresalían se retiraron a un lado.

Sigue a continuación una extensa y detallada descripción de ceremonias ulteriores, la recepción de ofrendas, etc., que huelga repetir aquí. Y ahora, el truco.

Uno de los sacerdotes portaba un montoncito de polvo blanco en un pequeño receptáculo de madera. Nos dijeron que era sal —a la que en Japón se le atribuye un gran poder de limpieza—, pero por lo que podía adivinarse tras un examen superficial se trataba de una mezcla de alumbre y sal. El sacerdote se colocó a un extremo del lecho de fuego y elevó el recipiente de madera sobre su cabeza, luego espolvoreó un puñado del contenido sobre el suelo, delante del refulgente lecho de carbón. Al mismo tiempo, otro sacerdote que estaba junto a él entonó un extraño cántico de invocación a la vez que hacía saltar chispas de los pedazos de pedernal y de acero que sostenía en las manos. Este proceso lo repetirían a continuación los dos sacerdotes que había en el extremo opuesto, a ambos lados del lecho y en cada una de las esquinas de éste.

Durante aproximadamente los diez minutos siguientes, se procedió a realizar una serie de movimientos y encantamientos en torno al lecho de ascuas. Pasado este lapso de tiempo, se sacaron dos pequeñas alfombrillas mojadas que, una vez colocadas a cada uno de los extremos, se espolvorearon a su vez con una cantidad nada desdeñable de la mezcla blanca. Entonces, a una señal del primer sacerdote, que haría las veces de maestro de ceremonias a lo largo de la curiosa función que siguió, los ascetas que debían realizar la primera exhibición de pisoteo de ascuas se reunieron a un extremo del lecho de carbón, que llegado este momento ofrecía el aspecto de un horno llameante y refulgente.

Tras elevar las dos manos y postrarse para dar las gracias al dios que había removido el «alma» del fuego, el sacerdote que estaba a punto de someterse a la ordalía se situó sobre la alfombrilla mojada, restregó un poco los pies en la mezcla blanca, y mientras nosotros conteníamos la respiración y observábamos con ojos desorbitados y pasmado asombro, caminó sobre el lecho incandescente tan impertérrito como si pisara la alfombra de una sala de estar, aun cuando a cada paso sus pies entraban en contacto con las ascuas tornadas blanquecinas por el calor. Antes que apresurarse o dar grandes zancadas, avanzó paseando con una insólita sangre fría, y antes de alcanzar el extremo opuesto dio media vuelta y paseó con la misma despreocupación de regreso a la alfombrilla de donde venía.

La historia prosigue con el relato de la repetición del acto por los demás sacerdotes, y después de ellos por muchos de los espectadores nativos; pero ninguno de los europeos lo intentó, si bien se les invitó a hacerlo. El señor Reid sentencia su artículo diciendo: «No puede deducirse solución alguna al misterio, ni siquiera de parte de los eminentes científicos que han presenciado y examinado a fondo los aspectos físicos de estos extraordinarios ritos sintoístas». Muchas personas excusan su incapacidad de hallar explicación a determinados sucesos escudándose en el hecho de que éstos intrigan a los científicos también. Pero, de hecho, por la época en la que el señor Reid escribió su artículo, los científicos que habían sometido el suceso a escrupuloso estudio conocían sobradamente los métodos empleados en el proceso.

En mayo de 1898, la revista Wide World Magazine publicaba un artículo de Maurice Delcasse titulado «La abrasadora ordalía de Fiji». Por lo que se deduce del relato del señor Delcasse, todo apunta a que la ordalía de Fiji es prácticamente la misma que la de los japoneses, según la descripción del señor Reid, salvo en que la primera conlleva mucha menos ceremonia. El pueblo de Fiji era caníbal hasta una fecha relativamente reciente; no obstante, sus islas son ahora propiedad de los británicos, la mayoría de los indígenas son cristianos y buena parte de sus costumbres ancestrales han quedado obsoletas, de lo que deduzco que los ritos de caminar sobre el fuego descritos en este artículo eran llevados a cabo seguramente por nativos que conservaban sus viejas creencias religiosas.

La ordalía se celebra en la isla de Benga, cerca de Suva, la capital de Fiji, y sobre la cual el señor Delcasse dice: «Era supuestamente la morada de algunos de los dioses ancestrales de Fiji y, por tanto, territorio sagrado». En lugar de caminar sobre carbón incandescente, como los sacerdotes japoneses, los nativos de Fiji caminan sobre piedras ardientes calentadas previamente en una gran pira de leña.

Una vez más se alude a lo mucho que intriga a los científicos el espectáculo y a que no se ha hallado todavía una solución que explique el misterio. Como veremos a continuación, éste es un recurso del que se ha valido durante doscientos o trescientos años una larga lista de artistas más o menos astutos tanto en Europa como en América.

1 Para la traducción de todas las citas bíblicas tomo como fuente la versión de la Sagrada Biblia de F. Cantera y M. Iglesias, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, tercera edición, septiembre 2000. (N. de la T.)

CAPÍTULO SEGUNDO

EL LAMPACERO «DE LAS INDIAS» DE WATTON. RICHARDSON, 1667. DE HEITERKEIT, 1713.

ROBERT POWELL, 1718-1780.

DUFOUR, 1783. QUACKENSALBER, 1794.

L