Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

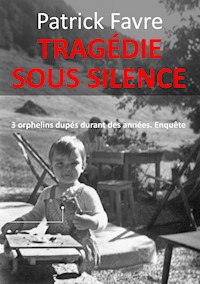

Assassiné par les casques bleus de l’ONU, en plein Centre-Afrique, mon père voulait rentrer en Suisse pour Noël. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants. S’engage alors une bataille pour indemniser la veuve et ses fils de cette dramatique bavure. L’ONU accepte sa responsabilité et offre une importante indemnité. Ma mère, pourtant dûment avisée de ses responsabilités, décidera de se taire. Il faudra des années à l’un de ses trois fils pour tout comprendre. Des coïncidences surprenantes permettront d’avancer pas à pas dans une incroyable enquête. Grâce à Internet, l’auteur retrouvera l’un des deux journalistes qui était dans la voiture mitraillée et démolie par un obus de bazooka. Les deux journalistes, eux, ont survécu. Ce récit est authentique.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A mon père, Jean-Claude Favre

République démocratique du Congo

political-map-of-D-R-of-Con.gif1

1 Image libre 1412 x 1451. Provenance Internet.

Table des matières

PREMIERE PARTIE

Chapitre 1 –

L’attentat

Chapitre 2 –

L’annonce du décès

Chapitre 3 –

Du non-dit à la chape de plomb

Chapitre 4 –

L’invraisemblable découverte

Chapitre 5 –

L’évolution familiale

Chapitre 6 –

Ma première enquête

Chapitre 7 –

M. Melcher, collaborateur du délégué du Comité International de la Croix-Rouge

Chapitre 8 –

Du côté de l’ONU et du Comité International de la Croix-Rouge

Chapitre 9 –

Rencontre de Sanche de Gramont à New-York

Chapitre 10 –

8 ans plus tard La seconde grande enquête

Chapitre 11 –

Rapatriement des premiers fonds

Chapitre 12 –

La boîte à chaussures

Chapitre 13 –

Demande d’indemnité à l’ONU

SECONDE PARTIE

Chapitre 14 –

La vérité en face

Chapitre 15 –

Ma mère sous tutelle

Chapitre 16 –

Partage de la succession

Chapitre 17 –

Bilan de santé

Chapitre 18 –

Remise de la tutelle et grain de sable

Chapitre 19 –

Audience en Justice

Chapitre 20 –

La nouvelle tutelle et ses aléas

Chapitre 21 –

La Convention de succession

Chapitre 22 –

Une autre Justice

PREMIERE PARTIE

Chapitre 1

L’attentat

"Il faut quitter ce pays au plus vite… J’embarque mes affaires et saute dans le premier avion", se dit Jean-Claude Favre.

Il ne le sait pas : il va vivre une dernière nuit dans son appartement katangais, tout au sud du Congo.

Lieutenant dans l’armée suisse, cet homme de 33 ans, a l’habitude de se déplacer discrètement. Il décide de rejoindre le "Léo II", seul hôtel épargné par les troupes de l’ONU qui s’approchent du centre d’Elisabethville2.

L’hôtel Léopold II abritait le quartier général de la presse, un endroit idéal pour saisir les dernières informations. Il était en général laissé hors des combats.

A 2h30 du matin, son réveil, dissimulé sous ses habits, le sort de ses pensées évasives. La veille, il a tout préparé : un sac de voyage avec le strict minimum, des cartes du Katanga, un plan de la ville placé tout au-dessus. Il s’étire, se lève lentement, réalisant soudain l’irréversibilité de son plan.

Le pas encore hésitant, il suit le faisceau de sa lampe de poche jusqu’à la cuisinière. C’est là, dans le four, qu’il a planqué le carton à chaussures. La porte grince. A cette heure-ci de la nuit, les bruits du quotidien l’agressent.

Il embarque le mystérieux paquet dans le fond de son sac. Une tasse de café à peine chaude, un dernier coup d’œil dans chaque pièce et le moment est venu de quitter les lieux. Définitivement ? Peut-être.

Il passe par la buanderie pour sortir côté jardin et contourne la maison jusqu'à rejoindre son vélo. La veille, il l'a huilé de partout, gonflé les pneus, enlevé la sonnette. La distance à parcourir est de 6 km. Le bruit de la nuit lui paraît inquiétant, plus que d'habitude. Dans sa poche droite, son pistolet d’ordonnance chargé, prêt à tirer.

Avant de quitter la rue des Vergers, Jean-Claude jette un dernier regard de l’autre côté de la route, vers ses voisins belges, comme pour leur dire "au revoir". Toute la famille Vermeulen dort. "Survivront-ils à ces conflits, les reverrai-je un jour ? Quel dommage, après tout ce que nous avons vécu… Je n’ai rien pu leur dire. Ils seront déçus. Mais je reviendrai, je ne vais pas les laisser", pense-t-il.

Jean-Claude retrouve la rue Panda, à l’intérieur des quartiers résidentiels. Il évite la route du Golf, trop large, trop exposée. Ce trajet, il l’a appris jusqu’à le connaître par cœur. La plupart des ruelles n’ont plus d’éclairage. Il est difficile d’avancer sans buter un objet, un débris dû aux combats. Eviter les nids de poule tient du miracle. Après quelques lacets, c’est déjà fini : il est perdu. Le fugitif s’arrête prêt d’un arbre, quand retentit un bruit métallique à une dizaine de mètres. Jean-Claude se jette à terre, sort son pistolet, ouvre des yeux exorbités. Le souffle haletant, un gros chien s’approche et le renifle… "Ouf ! Quelle peur il m’a fait celui-là". Quelques caresses pour le rassurer mais le canidé ne veut plus le lâcher… Il le suit jusqu’au prochain carrefour…

C’est le moment de sortir la boussole. Depuis le point de départ, il doit viser le sud-est par 115 o. Magnifique ! Cet instrument providentiel le remet dans la bonne direction. Mon père atteint l’avenue Ruwe qui intercepte le fameux boulevard Kamanyola. Le Palais présidentiel se situe le long de cette allée. Jean-Claude le connaît bien. Il a passé des journées à discuter avec le Président du Katanga, Moïse Tshombe, dans la résidence et les jardins qui l’encerclent.

Il reste encore 3 km avant l’hôtel. La ville semble noyée dans le sommeil. Des débris d’explosions jonchent le sol, çà et là des véhicules calcinés, des murs abattus au mortier témoignent des affrontements journaliers. Il n’est plus possible de rouler sur ses déchets sans risquer une chute.

"J’abandonne mon vélo et continue à pied. Je mettrai plus de temps, peu importe" se dit-il.

Soudain une odeur putride l’envahit, au point de plonger immédiatement son nez dans son avant-bras. Deux cadavres gisent au bord du trottoir. Jean-Claude accélère le pas, renforcé dans sa conviction de quitter cet endroit où la vie ne tient plus qu’au hasard.

Encore 500 mètres et voilà, au loin, l’hôtel Léopold II. Jean-Claude quitte provisoirement l’avenue Munongo pour s’asseoir un instant à l’entrée d’une maison éventrée.

"Il faut que je maintienne ma concentration. Un peu de repos, et j’attaque le dernier bout. Jusqu’ici, pas de problème, sauf ce chien… Il y a peut-être une garde. Je vais ressortir mon arme et avancer très lentement" pense-t-il, inquiet, le visage en sueur.

Maison après maison, il arpente cette interminable avenue, marchant doucement, tendu, les sens aiguisés à l’extrême, à l’écoute du moindre bruit. Personne en vue, pas de garde, le voilà enfin à l’entrée du Léo II.

Les plafonniers sont éteints.

Mabula, le réceptionniste, s’est endormi. Seule une lampe éclaire faiblement le comptoir. Sa radio, oubliée depuis des heures, grésille un bruit de fond inutile.

- Hé ! Mabula, chuchote Jean-Claude.

- Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que tu fais là, à cette heure-ci, soupire le réceptionniste.

- Je quitte le coin dès demain, au plus vite. Tu as vu les dégâts ? Tu n’aurais pas une chambre pour quelques heures ?

- Attends… la 27, c’est bon.

- Merci ! Je peux te prendre un peu de café ?

- Sers-toi !

Il est passé 4h00. Le jour ne va pas tarder à se lever, ce lundi 18 décembre 1961. "Profitons du calme avant la tempête, ça va bouger d’ici peu" pense-t-il avant de sommeiller.

Une femme crie dans le corridor, le claquement de sa porte de chambre le réveille brusquement.

Les journalistes et certains officiels se retrouvent dans la salle à manger. L'ambiance est lourde. Jean-Claude s’approche de l’étalage lorsqu’il capte une discussion entre deux hommes occupés à se servir :

- Il faut passer par le sud, au plus vite, avant le blocage de la ville, dit l’un d’eux.

- L’aéroport de la Luano est toujours bloqué ? Interroge Jean-Claude.

- Totalement.

- Je vois que vous cherchez aussi à quitter les lieux… J’ai un plan.

Pendant le petit déjeuner, les trois hommes font connaissance.

Jim Biddulph est un journaliste de la Federal Broadcasting Compagny, de Salisbury et correspondant de l’AFP dans la capitale rhodésienne. En vue d’une liaison à 13h00, il veut rejoindre N’Dola, première ville au nord de la Rhodésie, équipée d’un aéroport, juste de l’autre côté de la frontière katangaise.

Sanche de Gramont est aussi journaliste, correspondant au célèbre Herald Tribune de New-York. Il voulait déjà partir le jour précédent pour suivre le Président Tshombe qui devait rejoindre Ritona. Sanche de Gramont rencontra Monsieur Hoffaker, Consul américain, qui lui fit part d’une prochaine entrevue entre le Président et Cyrille Adoula3. Alors qu’ils étaient en discussion, un jet Camberra rasa la résidence de Tshombe à moins de 50 mètres…

En retournant au Léopold II Hôtel, il découvrit deux véhicules blindés suédois. C’était le premier signe que les forces de l’ONU avançaient vers le centre, ce qui indiquait aussi que les routes, hors d’Elisabethville, seraient bientôt coupées.

Jean-Claude Favre est Conseiller au Ministère des Finances katangaises au cabinet du Gouverneur Tshombe. Il y est de sa propre initiative, sur la base d’un contrat de droit privé qu’il avait conclu avec les autorités katangaises pour s’occuper de questions financières. Son activité à Elisabethville n’était donc aucunement en rapport avec l’assistance que la Suisse accordait à certains pays à cette époque. Licencié ès sciences économiques et commerciales de l’Université de Lausanne, Jean-Claude avait été sollicité à deux autres reprises pour des missions de courte durée au Congo. En novembre 1960, il était parti pour Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa, capitale du Congo) cette fois-ci, afin d’assumer la charge d’expert en organisation des entreprises industrielles. Cela à la demande du Directeur général du Bureau International du Travail et des Nations Unies. Cette expertise devait durer deux mois et c’est après ce travail que mon père accepta une mission financière privée au sud du Congo ex-belge.

Jean-Claude sort son plan de ville et le tourne du côté des journalistes.

- Je connais bien les lieux, dit-il. Il faut éviter les grands axes, donc pas du côté de la gare car il y a encore des escarmouches près du camp Massart. Pour gagner le sud, il reste encore deux possibilités. Une route conduit aux bâtiments de l’Union minière, mais il y a des combats dans cette zone. La meilleure solution serait de traverser les communes indigènes. C’est là qu’il y a le moins d’affrontements pour l’instant. Ensuite on reprend la route du sud via le croisement des lignes de chemin de fer, ici, sur la route de la Munama. Il n’y a pas d’autre possibilité que de sortir à ce croisement, à cause de la rivière Lubumbashi… Ma voiture est accidentée, elle a pris un obus de mortier.

- J’ai une voiture anglaise que j’ai louée à un Belge, elle est devant le bâtiment, répond Jim. Alors prenons celle-ci !

Vers neuf heures, des bombes aux mortiers explosent autour de l'hôtel faisant trembler les lustres. Les personnes quittent la salle à manger, se précipitent dans les couloirs où tout le monde attend. Les chambres sont vides.

Les trois hommes quittent l’hôtel. Il est environ 10h15. Jim prend le volant, devant à droite. La voiture anglaise est une Vauxhall bleue. Jean-Claude monte devant à gauche. Il sort le carton à chaussures de son sac de voyage, qu’il place à ses pieds. Sanche de Gramont, grimpe sur le siège arrière, qui était déjà chargé de bagages et d’un estagnon de 20 litres de benzine. Il dépose sa machine à écrire à côté de lui. On entend des tirs du côté de la poste, non loin de l’hôtel.

Jean-Claude fait le guide, le plan d’Elisabethville sur les genoux. Le trio passe sans encombre la zone indigène et rattrape bientôt la longue avenue de la Basilique puis celle du Marché perpendiculaire à la route de la Munama. Près de cet endroit, les lignes de chemins de fer se croisent en forme de T de manière à desservir la zone minière4. Le chemin est boueux, la voiture avance à environ 20 km/heure, lorsqu’apparaît, devant eux, le croisement des voies ferrées. Le croisement est désert. Des bicyclettes et des débris jonchent le sol. Jim contourne ces obstacles en passant sur le côté gauche de la route.

Ils roulent prudemment en direction du croisement, lorsqu’éclate sur leur gauche, en provenance des taillis, le feu de mitrailleuses. Le tir semble venir de très près et, par la vitre de gauche, une balle effleure Jim toujours au volant. D’autres balles frappent mon père qui se trouve dans l’angle de tir le plus exposé. Dans un réflexe, Jim presse l’accélérateur et la voiture bondit, mais quelques mètres plus loin, une violente déflagration secoue le véhicule. Un obus traverse la voiture, entre les deux portes, de part en part.

C’est probablement un bazooka ou un obus antitank. Le bruit est terrifiant. Toutes les vitres volent en éclat. Sanche est tapi sur le siège arrière, avec les bras au-dessus de sa tête et ses genoux à la hauteur de ses épaules. Il sent les fragments d’obus dans son dos et d’autres dans son genou gauche. Il met sa main dans l’ouverture de sa chemise avec l’impression que des fragments avaient passé à travers son corps, mais tel n’était pas le cas.

Il est près de 10h30. La voiture est immobilisée au milieu du chemin, à une trentaine de mètres du croisement. Jim ouvre la portière de son côté. Il trébuche et s’affale sur le sol. Il a le visage ensanglanté.

Mon père est incapable de bouger et gémit. Sanche essaie d’ouvrir la portière sur sa droite. Il se sent complètement paralysé et s’échappe péniblement du véhicule pour s’effondrer en avant, à côté de Jim qui appelle : "Au secours ! ", "Au secours ! ". Sanche pense que les alentours sont tenus par les troupes de l’ONU et qu’il est préférable de crier en anglais, alors il s’efforce: "Help ! ", "Help us ! ", "We arejournalists" et d’autres cris rassurants. Après deux bonnes minutes, une escouade de soldats en uniforme de combat les encercle. Ce sont des troupes suédoises qui tiennent cette partie de terrain.

Jean-Claude Favre dit aux Suédois, la voix faible et tremblante, "Help me, I’ll help you, I have something for you". On apprit plus tard qu’il avait une grande quantité d’argent dans le carton à chaussures.

Les Suédois transportent les trois blessés à leur quartier général à une cinquantaine de mètres. Ils semblent redouter une rencontre avec les troupes katangaises. Quelques minutes plus tard, deux ambulances arrivent sur les lieux. Mon père et Sanche se retrouvent dans le même véhicule. Sanche est assis, ses pieds le long de la tête de Jean-Claude, étendu. Mon père a le teint livide, la chemise pleine de sang au niveau du ventre ainsi qu’aux mains. Il ne peut pas parler. De sa main, il serre la cheville de Sanche. Les ambulances remontent la rue de la Munama en direction de la gare quand soudain l’étreinte se relâche…

Mon père meurt d’hémorragies, ce lundi 18 décembre 1961 vers 10h45, pendant son transport à l’hôpital, alors que l’attaque a eu lieu il y a seulement un quart d’heure.

Le convoi roule encore 5 minutes pour atteindre l’hôpital italien de l’ONU situé au sud de l’aéroport de la Luano. Sanche interroge son assistant suédois :

- Pourquoi avez-vous tiré sur nous ?

- Tout ira bien, tout ira bien, lui répond nerveusement le suédois, effrayé.

Le Dr Cipola est un médecin italien. Il marche la tête légèrement penchée en avant. Cet homme de petite taille, en rondeur, est du genre discret. Il parle peu, à voix basse, ne donne que peu d’ordre et semble en permanence à l’écoute de tout ce qui se passe autour de lui. Il est du style à tenir les portes pour laisser passer un lit. Capable de faire trois choses en même temps, il prend sans cesse des initiatives et peut travailler des heures durant. Ce parfait professionnel, respecté et adulé par ses pairs, opéra 150 blessés en 48 heures et n’en perdit que deux ! Il a des mains d’orfèvre, le geste sûr, un véritable artiste. Chacun loue sa bonne humeur, son habileté et sa patience.

Il entend les ambulances, termine quelques points de suture au bras d’un jeune congolais et s’avance vers l’entrée, tenant encore dans ses mains le fil et les brucelles. Un simple regard à son infirmière qui comprend qu’elle peut continuer.

Le brancard de Jim Biddulph entre en premier, soutenu par l’ambulancier et un infirmier. Jim est choqué, hagard, l’ouïe affaiblie. Il ne parle pas. Le Dr Cipola s’approche :

- Je m’occupe tout de suite de vous, dit-il alors que deux infirmières observent sa grave blessure à la tête et commencent à nettoyer son visage plein de sang.

Le second brancard amène mon père qui semble dormir. Sanche ferme la marche en titubant, aidé par l'autre ambulancier. Il a des douleurs à l’épaule qu’il tient de sa main droite. Lui aussi est choqué et se sent mal. Le docteur s’approche du brancard et se penche sur le visage de Jean-Claude. Il reste immobile deux secondes :

"Morto", conclut-il.

Deux infirmières prennent en charge le brancard et le déplacent jusqu’à la morgue, à l’arrière de l’hôpital.

De son côté, Jim a plusieurs fragments d’obus sous le cuir chevelu, son bras gauche est paralysé. Sanche a reçu des fragments dans l’épaule qui ne peuvent pas être retirés dans un premier temps. Il a la clavicule brisée. Le docteur extrait cependant deux ou trois fragments de son genou.

Une impressionnante suite d’officiels rend visite aux deux blessés pour leur assurer que toute l’affaire n’est qu’une tragique erreur. Parmi les visiteurs, il y a le Brigadier R.A.S. Raja et Sir Brian Urquhart (secrétaire général adjoint à l’ONU) avec lequel ils discutent des conflits.

Tard dans l’après-midi, les journalistes du Léo II apprennent la nouvelle de l’attaque mais ne sont pas informés de l’état des blessés.

George Clay, journaliste de la NBC, fut le seul qui eut le droit de voir la voiture. Plus tard, il racontera que l’obus avait fait un trou de la taille d’un pamplemousse. En récupérant les bagages, il constata qu’il manquait la machine à écrire de Sanche, la boîte à chaussures de Jean-Claude et un magnétophone qui appartenait aussi à mon père. Peut-être avait-il pris une photo. Malheureusement, je n’ai pas pu le retrouver car il est décédé à 40 ans, coincé dans une embuscade en 1964 à Stanleyville5.

Après une courte opération, Sanche reçut un plâtre autour de son torse et sa jambe gauche. Il bénéficia d’un séjour dans une infirmerie improvisée dans une vieille villa avec seulement les plus strictes nécessités. Cinq jours plus tard, Sanche rejoint le quartier général de l’ONU à Léopoldville6 ainsi que le Palais du gouvernement congolais. Il séjourna à l’Hôpital Indien, ultramoderne. Le jour suivant, il prit place dans un avion de la Sabena et vola vers Bruxelles puis Londres, sa dernière destination. Il fut reçu au St- Georges Hospital qui ne tarda pas à lui enlever ses deux plâtres.

Arnold Melcher, Consul suisse, collaborateur du Délégué au Comité International de la Croix-Rouge, arrive à l’hôpital de l’ONU vers 15h00. Il prend acte des événements et rédige un rapport suite à l'interview de Jim et Sanche.

Extrait du rapport:

"Le Dr. Cipola est persuadé que l’opération réussira et pense que M. Biddulph gardera peut-être une légère paralysie de la main droite. Selon lui, l’éclat d’obus qu’il vient de retirer provient d’un bazooka".

A la demande du corps médical, Arnold Melcher est chargé de rapatrier la dépouille de mon père vers l’Hôpital Reine Elisabeth, au centre-ville, entre l’Hôtel Léopold II et le Palais présidentiel. Il escorte l’ambulance de la Croix-Rouge du Katanga. Le transfert se fait en fin d’après-midi.

Arrivé à l’Hôpital, le corps est emballé dans un grand drap blanc. Mon père est enterré le lendemain à 16h00, au fond de la cour, contre le mur attenant à l’Institut Marie-José.

2 Aujourd’hui : Lubumbashi

3 Homme politique congolais qui tenta de convaincre Tshombe d’abandonner l’indépendance

4 Cf. Plan page 49 [Point 1]

5 Aujourd’hui Kisangani, au centre du Congo, Province orientale

6 Capitale du Congo, devenue Kinshasa

Chapitre 2

L’annonce du décès

Lausanne, 18 décembre 1961, début de soirée.

La nuit est déjà tombée sur cette ville suisse, qui domine le lac Léman.

Mon grand-père, Jean Favre, rentre du secrétariat de La Loterie Suisse Romande. Il a 63 ans.

Comme d’habitude, il lit son journal, tandis que sa femme prépare le souper. Le téléphone sonne.

Mes grands-parents habitent avenue Ruchonnet 55. Un vieux bâtiment de la fin du 19e. L’appartement dispose de chambres immenses aux plafonds très hauts, ornés de moulures en plâtre.

Le téléphone noir, de type mural, trône au milieu d’un large corridor donnant l’accès à toutes les pièces. Cet espace lui semble exclusivement dévolu. Au-dessus de l’appareil scintillent deux demi-sphères métalliques, au milieu desquelles se dégourdit un goupillon qui les fait hurler si fort.

Jean ferme son journal et se lève. C’est toujours lui qui répond au téléphone. A cette époque les femmes suisses n’ont pas encore le droit de vote. Leur rôle reste fortement d’arrière-plan, c'est l'homme qui décide tout. Mon grand-père répond ‘court’. Je me souviens que nos appels ne duraient, parfois, pas plus de 10 secondes. Il ne se perdait pas en conjectures et ce comportement dynamique le renforçait dans sa conviction d’être en bonne santé. Derrière cette façade quelque peu brusque se cachait un homme au grand cœur. Il a passé son temps à gâter ses trois petits-fils. Il aimait être apprécié des gens et acceptait facilement toute sorte de services. Il ne savait pas dire non. Dans les rues lausannoises, je me souviens qu'il enlevait tout le temps son chapeau pour saluer foule de gens. Il était député au Grand Conseil vaudois et la politique lui avait fait connaître beaucoup de monde.

- "Voilà Favre", dit-il en décrochant le combiné.

- Bonsoir Monsieur… C'est le Département Politique Fédéral à Berne qui vous appelle, dit la voix calme et mesurée d'un homme dont la présente tâche est certainement des plus pénibles.

L'homme continue:

- Etes-vous bien Monsieur Jean Favre ?

- Oui, pourquoi ? Répond mon grand-père, surpris. L'inquiétude le saisit. Une intuition furtive lui crée un pincement au cœur.

- Ecoutez ! Voilà. Nous venons de recevoir un télégramme du Consulat général à Léopoldville. Votre fils, Jean-Claude Favre, a eu un très grave problème, ce matin… Nous apprenons qu'il est… malheureusement décédé… J'ai le devoir de…

- Comment ça ?… Mais… Qu’est-ce que vous dites ?… balbutie Jean, la voix cassée. Il appuie son front contre le mur.

Suit un silence.

Puis, mon grand-père reprend:

- Vous êtes sûr qu'il est… décédé ?

- Hélas oui, Monsieur, dit l'homme, la voix grave.

- Quel désastre ! Que s'est-il passé ? Que lui est-il arrivé ?

Le préposé aux relations du DPF explique calmement les quelques informations qu'il a reçues, issues du télégramme du Consulat général de Léopoldville, daté du jour même du décès et rédigé par le Consul suisse Arnold Melcher :

"Suis informé par journaliste, Monsieur Jean-Claude Favre, né 14 mai 1928 à Morges, avoir été tué-STOP-me suis rendu en ambulance et sans incident hôpital ONUC7 aérodrome pour conduire corps hôpital Reine Elisabeth-STOP-sera enterré demain dans enclos hôpital-STOP-prêtre italien ONUC m’a remis papiers trouvés sur Favre".

Le téléphone s'arrête par les formules de politesse, stéréotypées, au vu de la charge émotionnelle. La main tremblante, Jean Favre repose doucement le combiné. La terre semble s'écrouler autour de lui. Sa femme l'a rejoint, les bras ballants. Elle aimerait bien ne pas comprendre l'invraisemblable.

- Mais Jean, qu’est-ce qu’il se passe ? murmure-t-elle.

Les deux s'enlacent et se mettent à pleurer. Ils gagnent le salon, lentement, errant jusqu'au canapé.

Accroupis, la tête dans les mains, ils sont là, abattus, perdus dans leur questionnement. Un lourd silence s'abat dans l'appartement.

- Il faut appeler Renée ! s'exclame subitement ma grandmaman.

On appelle donc ma mère et l'avalanche de téléphones commence. Toute la famille est informée. La catastrophe se répand comme une traînée de poudre.

7 ONUC: Organisation des Nations Unies du CONGO

Chapitre 3

Du non-dit à la chape de plomb

Mon frère aîné Philippe a fêté ses 7 ans le 25 novembre 1961. J'ai retrouvé une lettre que Jean-Claude lui a écrite, 3 semaines avant son décès. C'est la dernière lettre manuscrite avant sa disparition. Ne serait-ce qu'à ce titre, elle a une valeur émotionnelle et symbolique toute particulière.

E’ville8, le 24.XI.61 Mon cher Philippe, Papa te souhaite une bonne fête. Il te verra bientôt si possible.

J’espère que tu travailleras bien à l’école. Tu recevras un beau cadeau à Noël avec tes petits frères.

Embrasse tes frères pour moi. Tu sais ici il y a beaucoup de noirs. Tout plein !!!

Je vous aime tous, les petits frères et ne vous oublie pas.

Salue bien ta maman de ma part.

Papa

Je suis jumeau (faux jumeau plus exactement) avec Jieff. Nous avons 5 ans et demi au moment des faits.

Notre mère et nos grands-parents décident de nous épargner l’histoire de cette tragédie, ce qui est logique à nos âges. Nous apprendrons plus tard, une version extrêmement simplifiée des faits.

Nous jouons dans un grand appartement de 5 pièces, au 5ème étage d’un immeuble donnant plein sud, sur 3 faces, à Prilly, dans la banlieue lausannoise. Du haut de ce perchoir, nous avons une vue imprenable sur le lac Léman, la France voisine et le Jura. Les couchers de soleil restent, pour moi, le souvenir le plus agréable de notre habitat. A chaque fois que le beau temps se manifestait, je ne manquais jamais ce rendez-vous privilégié. Les teintes orange, rouges et violettes embrasaient tout l'horizon par leurs extraordinaires reflets sur tout le Léman.

Après l’annonce du décès, la première question à l'ordre du jour concerne le rapatriement de la dépouille de Jean-Claude. Le Katanga, en plein centre de l’Afrique, est à 6'700 km de la Suisse. Au début des années soixante, l'aviation coûte des fortunes et reste l'apanage de personnes au porte-monnaie bien garni. Le rapatriement est jugé hors de prix. Jean-Claude restera à jamais isolé en Afrique, si éloigné de sa famille. C'est notamment pour cette raison que j'ai lancé diverses enquêtes qui me conduiront, finalement, à écrire ce livre.

Les années passent. Notre scolarité se déroule normalement. Chacun entreprend des études à sa convenance: Philippe dans la mécanique, puis l'électricité, Jieff dans l'architecture et moi-même dans l'électronique. Pour nous, habitués à vivre en orphelins de père, ce mode de vie nous semblait inné. Nous attirions l’attention des autres dont le regard se teintait parfois de compassion.

Du vivant de notre père, au printemps 1958, notre grand-père maternel déniche, dans le journal, la pépite du siècle ! Un chalet est à vendre pour 30'000.- CHF avec 30'000 m2 de terrain dans les Préalpes vaudoises. Il appelle la famille. Tous croient d'abord à une erreur typographique. Une délégation composée de ma mère, sa tante (la tante Elise), mon père Jean-Claude et mon grand-père paternel se rendent sur place.

Très futée, douée d'une brillante logique, la tante Elise a été la seule à avoir pris de l'argent liquide dans sa poche. L'affaire est conclue sans hésitation. La promesse de vente est signée sur-le-champ, grâce à cette tante charismatique.

Mon père engage les tractations bancaires et décide de remettre la propriété au nom de sa femme, Renée Favre.

Pendant seulement 3 ans, Jean-Claude peut profiter de passer quelques semaines dans ce chalet qui plus tard prendra une place prépondérante dans ma vie.

Jean-Claude a contracté de grosses dettes outre le chalet. Mes parents, alors en difficultés, sont en instance de divorce. Ma mère a choisi un avocat : Maître Morax à Lausanne.

Le processus de succession se met en place. C'est le début d'une très longue affaire.