11,99 €

11,99 €

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

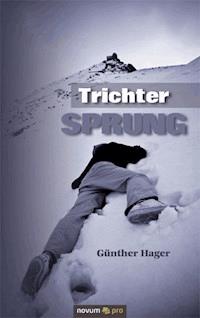

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Leichtsinn oder Wahnsinn? - Der schwer kranke Alkoholiker Stefan H. stirbt nach erzwungener Krankenhausentlassung am Berg! So oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen regionaler Blätter, als Stefan H. vom höchsten Gipfel seiner oberösterreichischen Heimat nicht mehr zurückkam. Nachruf von Waldemar F.: Stefan, deine Umwelt hat dich zugrunde gerichtet, und du sie. Anstatt einer Sensation wurdest du nur ein Arschloch. Mach es in deinem nächsten Leben besser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 526

Veröffentlichungsjahr: 2010

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Trichtersprung

Günther Hager

Erschienen im novum pro Verlag

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und -auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2010 novum publishing gmbh

ISBN Printausgabe: 978-3-99003-083-7

ISBN e-book: 978-3-99003-354-8

Lektorat: Silvia Zwettler

Gedruckt in der Europäischen Union auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem -Papier.

www.novumpro.com

AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND

Erfroren im Alkohol – Kommentare zu Stefan H.:

Leichtsinn oder Wahnsinn? – Der schwer kranke Alkoholiker Stefan H. stirbt nach erzwungener Krankenhausentlassung am Berg! So oder ähnlich lauten die Schlagzeilen regionaler Blätter, als Stefan H. vom höchsten Gipfel seiner oberösterreichischen Heimat nicht mehr zurückkam.

Stimmen seines Umfeldes:

Ein Grenzgänger mit chronischem Selbstzerstörungstrieb, der zum Strudel ausarten konnte und schrecklichen Sog erzeugte. Drei Entziehungskuren brachten nicht den gewünschten Erfolg und aufgrund der ständigen Alkoholexzesse glitt sein physischer und psychischer Gesundheitszustand zeitweilig ins Extreme ab, was in den letzten zehn Jahren mehrere längere Krankenhausaufenthalte notwendig machte. Während dieser Spitalaufenthalte, in denen er für kurze Zeit geläutert schien, dachte er nicht nur viel über sein vergangenes, zerbrochenes Leben nach, er begann es aufzuschreiben beziehungsweise er sprach es auf Band. Ich verstehe, warum sein Leben so enden musste, auch wenn ich das, was er alles angerichtet hat, nicht gutheiße.

(Rüdiger)

Das Chaos seines destruktiven Lebens erfordert auch die Betrachtung aus der Sicht eines anderen Menschen. Wem stünde wohl diese Sichtweise von außen zu, wenn nicht Heidemarie Stenzel, die ihn lange Zeit grenzenlos und vorurteilsfrei geliebt hat. Stefans Geschichte ist zu einem großen Teil auch Heides Geschichte, das heißt, die eine ohne die andere nahezu undenkbar. Mit ihrer Sicht will sie auch zu seinem Frieden beitragen, dass die Selbstlügen, mit denen Stefan sein Leben ausstaffiert hat, ihn nicht bis ins Grab verfolgen.

(Margot S.)

Stefan H., wie ich 1956 geboren. Unsere Leben wiesen nicht nur unzählige Parallelen auf, sie kreuzten und verknüpften sich mehrmals, u. a. trafen wir im Internat in Gmunden aufeinander. Wir verloren uns aus den Augen, fanden uns wiederum. Wir verachteten uns gegenseitig, wurden Freunde, stritten, bis die Freundschaft brach. In allem, was er tat, galt er als extrem, ein Lebenswanderer auf der Suche nach sich selbst, dessen Leben, umso länger es andauerte, immer mehr die Formen einer beständigen Gratwanderung annahm.

Ich versuche nicht, die Ursache seines tragischen Todes zu erklären, der entgegen den Zeitungsmeldungen nichts mit einem Unfall gemein hat; ebenso liegt es mir fern, jemandem die Verantwortung für seinen Tod bzw. das Chaos seines Lebens zuzuschanzen, denn diese Verantwortung für sein Leben trug einzig und alleine Stefan. Mit der Ordnung seines Nachlasses will ich aufzeigen, warum er zwangsläufig an seiner Umwelt zerbrechen musste und diese an ihm.

Gmunden im Sommer 1998 (Gerhard W. – Journalist)

Nachruf von Waldemar F.:

Stefan, deine Umwelt hat dich zugrunde gerichtet und du sie. Anstatt einer Sensation wurdest du nur ein Arschloch. Mach es in deinem nächsten Leben besser.

BUCH I

Das Leben des Stefan H.

Internat 1972

Purpur glänzend und leicht wie eine Feder lag die Tür zur Milchstraße in meiner Hand. Behutsam drehte und rollte ich die Pille zwischen Daumen und Zeigefinger meiner rechten Hand, steckte sie mit einem Ruck in den Mund, ergriff mit der linken die bereitstehende Flasche Bier. Ein kräftiger Schluck, einmal würgen, die Zimmeruhr zeigte 20.30 Uhr. Den Rest des Bieres trank ich andächtig schluckend, breitete meine Tuchent auf dem Stahlrohrbett aus, legte mich mit unter den Nacken geschobenen Händen darauf. Mein Versuch, ruhig zu bleiben, misslang, zu viel Aufregung in mir. Ich wartete, dass etwas geschah. Die Vorstellung, was geschehen sollte, war eine höchst vage, die nur Erzählungen zur Grundlage hatte. Und ich war nicht sicher, welcher Wahrheitsgehalt und wie viel davon in diesen Erzählungen, auf die ich meine Erwartungen baute, steckte.

Das heutige Erlebnis sollte den Reinfall der Valium-Schluckerei vergessen machen, dachte ich auf dem Stahlrohrbett liegend und auf die Zimmerdecke schauend. Die Erwartung war unendlich gewesen, absolut nichts dabei rausgekommen, die Enttäuschung unsererseits riesengroß. Wir: Gerd, Holger und ich, Zimmer 18.

Vater und ich hatten Mutter im Spital besucht, beim Abschied die Klinke zu ihrem Zimmer sanft niedergedrückt, als die geistliche Krankenschwester meinen Vater an der Hand berührte und zur Seite nahm. Wie weggezaubert verschwand das Tablettenröhrchen in seiner Jackentasche, das Flüstern der im schwarzen Kittel steckenden Nonne entging mir nicht: „Keinen Alkohol zum Valium, ansonsten wirkt es als gefährliche Stimulans, und Sie erfahren Halluzinationen und rauschgiftähnliche Zustände!“ Ihr eindringliches Geflüster bestätigte, wie ernst sie es meinte, und so klangen die Worte als immerwährendes Echo unendlich lange in mir nach.

Vater fort, die Suche begann. Mit System an die Sache, meine Ungeduld ließ mich fiebernd von einem Ort zum anderen fliegen, versuchte so gut wie möglich Spuren zu vermeiden, hatte Vaters Akribie stets im Hinterkopf. In dem unscheinbaren hellgrünen Briefkuvert seines Nachtkästchens fand ich mein Verlangen.

Schon das nächste Wochenende, freiwillig im Internat verblieben, nützten wir. Drei Flaschen Bier und drei Valium für jeden. Das bewusstseinsverändernde Erlebnis blieb aus, nur Schlaf stellte sich ein. Schlaf, nicht zu knapp. Der Schlaf dauerte von Samstag 20.00 Uhr bis Sonntagnachmittag an, sogar die späten Sonntagnachmittagsstunden erlebten wir in trüber Mattheit, einer Art flüsternder Faulheit, ehe uns der Abendschlaf urplötzlich und urgemein einholte. Ein total misslungenes, versautes Wochenende. Großes Leid unsrerseits um die vertanen, nicht genützten, inaktiv verbrachten Stunden inmitten einer Schönwetterperiode, welche die im Winterschlaf liegende Traunseestadt erwachen ließ. Allein die Trauer um die nicht genossenen Eislaufplatzstunden leitete Zorn in Herz und Hirn.

Eislaufen erfreute nicht aus sportlichen Motiven, der winterliche Eislaufplatz in Gmunden zählte als Jugendtreff. Die Kufen der Schlittschuhe zauberten Furchen und kunstvolle Kringel in die Eisbahn, die beiseitestaubenden Eiskristalle verwischten auf der glatten Fläche zu verwegenen Bildnissen. Die Romantik lag aber nicht in den kunstvollen Kringel und Bildern aus Eiskristallen, sondern im behutsamen Hand-in-Hand-Laufen mit Eisprinzessinnen. Eine Hand war eine Hand und mit der zärtlich ergriffenen Hand wuchs die Hoffnung, mehr zu ergreifen, mehr zu erspüren. Beim Schlittschuhlaufen war das spröde Wort „Aufreißen“ fehl am Platz, hier im eisigen Metier war das sanfte Anbandeln gefragt. Egal was sich später daraus entwickeln mochte, hier war der Beginn, der Anknüpfungspunkt. Die Anfängerinnen auf dem Eis galten als willkommene Opfer, sie kredenzten Angriffsfläche, Berührungspunkte, die zu schüchternem, tastendem Körperkontakt ausuferten. Der Eislaufplatz präsentierte sich als pubertäre Spielwiese, hier mutierten wir.

Für die abendlichen Stunden im Flutlicht des Eisfelds waren wir bereit zu opfern. Die Opfer unsererseits, die gleichaltrigen Internatsschüler miteinbezogen, bestanden in der psychischen Unterwerfung gegenüber der Heimleitung, denn diese hatte unsere Leidenschaft zum Eislaufen längst erkannt, verwendete sie als Druckmittel.

Aufmucken, aufbegehren, Dreistigkeit, Anmaßung, schlechtes Benehmen schlechthin, zu spät kommen, hohe Zahlenwertigkeiten bei den Noten, meinerseits, unsererseits – Eislaufverbot andererseits.

Nach wie vor lag ich mit unter den Nacken geschobenen Händen auf dem Stahlrohrbett und belustigte mich an meinen Gedankenabschweifungen. Die Angst vor dem Ungewissen und die Neugierde auf das Bevorstehende hatten sich vermengt, brachten meine Gedanken zum Purzeln. In meinem Bauch machte ich ein unangenehmes Kribbeln und Brennen aus, die Hände legte ich mit den Handflächen nach unten neben meine Beine, horchte in mich hinein. Mitten in mein hastiges Atmen spürte ich das Feuer in mir vom Bauch in den Kopf wandern. Mein Blick hing immer noch am Plafond, an dem ich drei Risse ausmachte, welche ich noch nie gesehen hatte. Mit den Augen kontrollierte ich die gezackten Linien der Risse von links nach rechts, von rechts nach links und wieder von vorne. Die drei bis dato unbekannten Risse faszinierten mich mehr und mehr, merkte gar nicht, wie lange ich so dalag und unaufhörlich in die Risse starrte, merkte auch nicht, wann das anfängliche ungute Gefühl sich verabschiedete. Die eigenwillig geformten Risse zogen mich magnetisch an, die Schönheit ihrer Struktur gab mir meine innerliche Ausgeglichenheit zurück, verstärkte von Minute zu Minute mein Wohlbehagen. Gelassen lächelte ich den Rissen entgegen, erfreute mich an und mit ihnen. Die Risse vermehrten sich, die Zimmerdecke wölbte sich meinem Kopf entgegen, spürte förmlich die Decke näher kommen, wusste nicht genau, ob ich es war, der zur Decke schwebte. Die Risse waren jetzt nicht mehr eintönig schwarz, sondern in leuchtende Spektralfarben gehüllt. In meinem Schwebezustand empfand ich kein Gewicht, war frei von jeglichem Ballast. Spontan richtete ich mich auf, schwebte ohne Bodenkontakt langsam durch den Raum. Jeden meiner leer durchgehenden Schritte kostete ich voll aus und schwebte wie ein Astronaut im luftleeren Raum in die Mitte des Zimmers, zu den drei zusammengerückten Schreibtischen, landete im Sessel vor dem Tisch, auf dessen Oberfläche eine Schachfolie geklebt war. Das ansonsten ärgerliche Ächzen des Stuhles unterblieb, E‑Gitarren-Töne stattdessen. Sanft stützte ich die Ellenbogen auf den Tisch, den linken Ellenbogen auf das erste Schachfeld, den rechten Ellenbogen auf das letzte Schachfeld der ersten Reihe, die Hände bildeten eine Halbkugel für meine Stirn. Das Schachbrett vor mir schaukelte, erst leicht, später immer stärker. Das Schachmuster erzeugte Wellen. Ich vermeinte in tiefe Schachwellen zu sehen, als wären diese durchsichtig und dreidimensional. Aus den Wellen bildeten sich gigantische Fluten, die über meinem Kopf zusammenschlugen, und tief in mir empfand ich ebensolch gewaltige Wellen von Freude und Glück.

Mit dem langsamen Versiegen der Schachwellen nahm ich Gerd und Holger wahr, sah ihre Gestalten, erkannte ihre Gesichter, hörte ihre Stimmen, das, was sie sagten, drang nicht zu mir durch. Ich rief zu den beiden, wollte, dass sie sich mit mir freuten, hörte aber die eigene Stimme nicht, schlurfte zum offenen Fenster, betrachtete von dort die grau-grüne Mülltonne vor dem Hauseingang. Unvermittelt wuchs aus dem Boden eine zweite Mülltonne, eine dritte, vierte. Scharenweise bevölkerten Mülltonnen die unter dem Fenster liegende Straße. Ich weidete mich an dem Mülltonnengeschenk, lachte und sah der Autokolonne zu, wie sie über die Tonnen hinwegfuhr. Chromblitzende Oldtimer, orange Cadillacs, scharlachrote Chevis brausten vorbei.

Jählings fror mich. Genug von Autos und Mülltonnen wollte ich vom Fenster weg, begriff überrascht, dass ich schon auf meinem Bett lag. Genüsslich wie eine Katze streckte und räkelte ich mich, frönte den zauberhaften Farbenspielen, die mir die Wände boten. Vereinzelte Farbkleckse vermischten sich zu kunstvollen Farbtürmen. Die von allen Seiten herbeieilenden, in verschiedenen Blautönen gehaltenen Linien riefen glänzende Labyrinthe hervor, in denen silberne und goldene Kugeln elliptische Bahnen zogen. Vibrationsströme pulsierten in mir, produzierten Orgasmen im Gehirn. Ein Gehirnorgasmus explodierte, verkam zu Schmerz. Nadel- und Nägelstiche malträtierten Kopf und Körper, die Ohren pfropften sich zu, der entstehende Druck griff über auf das Herz. Die quälende innerliche Flut klang stockend ab, die zweite der Gezeiten, die gemächliche Ebbe ergriff Besitz von meinem Körper, transportierte Schlaf in mich.

(Krankenhaus-Aufzeichnung Nr. 1)

Zwanzig Jahre später rutsche ich unruhig in meinem Spitalbett hin und her, war dabei, die Scherben meines Lebens zu ordnen, sie um des Überblicks wegen zusammenzusetzen. Als Therapie gegen meine Alkoholsucht rekonstruiere ich mein vergangenes Leben, amüsiere mich über die Spalte im Lexikon:

LSD – Abkürzung von Lysergsäurediäthylamid: durch Amidierung der Lysergsäure hergestellte halluzinogene Substanz, die bereits in sehr geringen Dosen schizophrenieähnliche Symptome hervorruft. Wissend lächle ich.

Krankenhaus – 1992

Das meinen Mund verzerrende Lächeln verzog sich gemeinsam mit den Bildern der Vergangenheit. Ich fühlte mich allein gelassen mit meiner Angst ohne Silberstreifen für die Zukunft. Das einzige Licht in meine Gedanken brachte die Erinnerung an Vergangenes. Ich erkannte den Widerspruch in meinem Denken, denn hätte ich die Tage, Wochen, Jahre hinter mir besser genützt, mich nicht so gehen lassen, läge ich nicht krank, bar jeglicher physischer oder psychischer Kraft in diesem grässlichen Spitalbett, dessen bloßer Anblick mir eine Gänsehaut über den Rücken und die Arme jagte. Für mich traf die Behauptung zu, dass die Vergangenheit die Zukunft auffraß, längst aufgefressen hatte. Die Krankheit hatte meinen Willen für das Morgen ausgelöscht, es schier unmöglich gemacht, Pläne zu schmieden. Mir fehlten die Hoffnung sowie der Glauben an mich. Zeitweilig schaffte ich es, kümmerliche Kraftreserven zu mobilisieren. Dieses Aufbäumen diente jedoch der Gegenwart, das hieß, ich mochte bloß die mich gefangen haltende Sucht befriedigen. Mein Denken zielte einzig darauf ab, Alkohol zu erhalten, ihn einzusaugen, dadurch meine äußere und innere Zittrigkeit abzustreifen, die mich umklammernde Angst wenigstens für kurze Zeit zu besiegen.

Die Krankenschwester stand plötzlich vor dem Bett. Sie sprach zu mir, meine Augen weiteten sich, die Spritze in ihrer Hand gewann an Größe. Das Gesicht der Schwester verschwamm, ich konnte kaum ihre Konturen ausmachen, sah nur weiß. Der Gedanke, auch Leichentücher waren weiß, fuhr wie ein Blitz in meinen Rumpf, bäumte den Oberkörper auf. Der angenehme Klang ihrer Stimme entspannte die Muskeln, ich nahm den Einstich nur als zartes Piken wahr. In meinen Zehen erwachte ein Kribbeln, das über die Waden emporstieg, gemeiner Juckreiz vergewaltigte meine Genitalien. Schwere Gewichte an Kopf, Armen, Beinen zogen mich in traumlosen Schlaf.

Der Schweiß am Körper weckte Gliedmaßen sowie Geist. Der Mund fühlte sich pappig an, Durst meldete sich. Sofort überfielen mich die Gedanken an Alkohol aufs Neue. Nur ein kleines Bier für den Durst –, Angst schlich daher – ich wollte nicht verdursten.

Ich kannte alle Angstvarianten.

Angst vor mir selbst, vor anderen, vor allen neuen mich überraschenden Situationen, und jede Situation war in gewissem Sinne neu. Mir fiel nichts ein, wovor ich mich nicht ängstigte. Fürchtete mich ebenso vor dem Verdursten wie vor dem Ersaufen. Die Gedanken an das Ertrinken versetzten mich prompt in einen dem Ertrinken ähnlichen Zustand. Ich sah mein Bild an der glatten Wasseroberfläche spiegeln, bis die Scheibe brach. Der Aufprall meines Körpers wühlte die Wassermassen auf, meine Arme zerpflügten sie auf das Gröbste. Mit den immer schwerer werdenden und mit Bleigewichten behangenen Beinen strampelte ich wild, doch die unheimliche, tief im Wasser hausende Kraft riss mich an sich. Ich tauchte unter, ruderte wie besessen, wollte um alles in der Welt auftauchen, wusste nicht, wo oben, wo unten. Die Lungen drückten nach außen, stachen wie Pfeile, die mit unnachgiebiger Gewalt den Brustkorb von innen aufzureißen drohten. Das sprudelnde Wasser verschluckte den Knall meines platzenden Trommelfells. Wasser schoss durch meine Ohren in den Kopf, der blies sich auf, der Mund klaffte, schäumend stießen die Massen die Zähne ein. Der Körper rotierte wie ein Kreisel, die Zentrifugalkraft drückte mich tiefer und tiefer, dem Ertrinken entgegen.

Ein neuerlicher Stich in das Gesäß löste Angstgefühle vor dem Gelähmtsein aus, ich meinte das Absterben der einzelnen Gliedmaßen zu verspüren, Kälte kam hoch, die Starre lähmte die Bewegung, war dies die Totenstarre? Die Schließmuskeln gaben nach, Wärme zwischen meinen Beinen. Die Starre hielt an, der weiße Fleck vor meinen Augen erzeugte Laute, die Laute formierten sich zu Wörtern. Das Weiß sprach zu mir, nicht laut, nicht leise. Man berührte mich, Hände an meinem Glied. Die Unsicherheit fand die Angst, beschämt drehte ich von dem weißen Fleck den Kopf weg.

Das Auge regulierte die Schärfe, ich weinte. Diese Peinlichkeit war mir zuwider, die Schwester wusch meinen Unterleib. Sie reagierte freundlich und doch konnte ich ihren Worten nicht folgen, lag mit rotem Kopf nackt vor ihr, starrte krampfhaft an ihr vorbei. Schüchtern flüchtete ein Blick zu ihr, sie, jung und hübsch, schenkte mir ein Lächeln. Trotzdem, dachte ich verwundert und das Rot, das im Abklingen gewesen war, rückte neuerlich an.

Essen folgte der Waschprozedur.

„Guten Appetit!“ – „Danke.“

Der fehlende Hunger sperrte die Nahrungsaufnahme. Die Salatplatte strotzte vor Farben, zeichnete sich jedoch durch sterilen Geschmack aus – Krankenhausküche. Schaler Tee, penetrant gesüßt, der Durst verflog, dafür zitterten meine Magenwände.

Ich plapperte, brabbelte vor mich hin, war unzufrieden, mochte nicht essen, nicht schalen Tee trinken, schon gar nicht im Bett. Das Liegen hasste ich, noch dazu in diesem ekligen Bett. Wohin ich schaute, überall starrte mich dieses keimfreie WEISS an. Meine Eingeweide schrien, Bettwäsche, Nachthemd, Wände, sogar meine Hautfarbe verkam hier zu Weiß. Mein Gehirn, gesättigt von diesem penetranten Weiß, forderte Farben. Purpurne Wände, zitronengelbe Leintücher und blassgrüne Tuchentüberzüge, Polsterbezüge mit schwarzen Palmen auf hellblauem Grund, das Nachthemd tauschte mit einem azurblauen Seidenpyjama. Das schlichte Holzkruzifix vielleicht lila?

Schwer atmete ich. Was war das für ein Leben?, fragte ich mich.

Keine Farben, die vielen Stiche der Spritzen, dazwischen essen, schlafen, Stiche, zwar freundliche Worte danach, vorher, wieder Stiche, Angst, Stiche, Angst, waschen, Tee trinken, die Galle eilte an die Oberfläche, erbrechen, wieder waschen, Scham paarte sich mit Angst, Schmerzen, Durst.

„Ich will Bier und Cognac“, schrie ich, heulte ich in den weißen Raum hinein.

„Nein.“

Nochmals sagte der Arzt mit dem umgehängten Stethoskop Nein.

Erschreckt schnaufte ich laut, hatte ihn nicht eintreten gehört, fühlte mich ertappt, blamiert.

Der Arzt sprach ruhig, sachlich, gar nicht böse.

Ärzte, Schwestern, Lernschwestern, das Küchenpersonal, alle begegneten mir mit freundlicher Höflichkeit, alle reagierten gut gelaunt. Ich wusste, ich verdiente dieses Übermaß an gutem Willen nicht, ich handelte undankbar. Dies tat mir leid, ich weinte abermals, schluchzte heftig und war doch froh, dass mich anscheinend alle mochten. Freude ins Herz, Tränen im Gesicht. Mein Verhalten stand stets konträr zu meinen Gefühlen.

Heute durfte ich aufstehen.

Der Primarius sprach zu mir, nicht mit mir, denn ich sagte nichts, zerging unter den vielen Augen der Visite. Voran der Primar, sonore Stimme zeichnete ihn aus, danach jüngere Ärzte, Ärztinnen, und immer streng die Hierarchie einhaltend, die Schwestern hintan. Die Augen auf mich gerichtet, so standen sie vor meinem Bett. Das Blut wallte, Hitze kletterte empor in den Kopf, ich vermeinte unter Scheinwerfern zu liegen, die mich blendeten. Ich bedeckte mit der linken Hand die Augen zur Hälfte, meine Person verkümmerte zum Schaustück, das Bett war ein Pranger. Ängstlich stotterte ich Silben, sicher verstanden sie mich nicht, bis mich eine warme weibliche Stimme durch den beruhigenden Tonfall von der Angst des Ausgestelltseins befreite. Krankheit formulierten sie. Lieb. Niemals sprachen sie von Sucht, Alkoholismus, von meiner Schuld an dieser Abhängigkeit.

Krankheit – Heilen, eventuell wendete sich alles zum Guten? Der erste Lichtschimmer im dichten Wald der Probleme und Ängste. Aufstehen bedeutete so viel wie das Ende der Spritzen- und Schlafkur, nicht mehr diesen Dämmerschlaf erdulden müssen. Spazieren gehen, ich träumte von farbigen Blumen auf sattgrünen Wiesen, von Regentropfen, die auf Grashalmen hingen, sah die Gesichter von lachenden Kindern, sah, wie sie übermütig in Regenpfützen hüpften. Zum ersten Mal, seit ich hier war, freute ich mich auf Bevorstehendes.

Die Schwester stützte mich, zaghaft setzte ich einen Fuß vor den anderen, die Beine gehorchten nur schwer, das Tapsen und Stolpern raubte mir die Kräfte. Sie zählte die Schritte, acht, zehn, zwanzig, der Gang streckte sich ins Unendliche. Wir drehten um, humpelten zurück ins Zimmer. Der grüne Park, vor Minuten so nah, entfernte sich, bleierne Glieder zogen mich auf das Bett, die Schwester strahlte, traurig dachte ich an Narzissen, Buschwindröschen, Veilchen, Löwenzahn und irgendwo zwischen all den Gewächsen an Alkohol.

An die Stelle der Spritzen traten Tabletten, wie konnte es anders sein, weiße Tabletten. Spielerisch fing mich der Schlaf. Im Traum kostete ich cognacfarbene Lilien, roch am Whiskyduft der Veilchen, stillte den Hunger an Löwenzahnsalat in Bierdressing.

Der Traum verzerrte das Bild, die Blumen splitterten, ich hatte das Fieberthermometer zerdrückt. Ein neuer Tag mit all seinen auf mich lauernden Problemen und Ängsten begann.

Zwanzig, achtundzwanzig, dreißig Schritte, essen, Tabletten, schlafen. Nachmittags fünfundzwanzig Schritte, Sturz, schlafen, Tabletten, Nacht, Angstträume. Teeschale zerbrochen, dreißig Schritte, schlafen, Nacht. Sechzig Schritte schaffte ich derzeit, warum tat ich mir diese Plage an? Ich wollte nicht mehr in den Park.

Regentropfen trommelten auf die Fensterscheibe, meine Blicke suchten die Bäume, sah nur grau, als wäre das Fensterglas blind, wie angestrichen. Das triste Wetter färbte nicht ab auf das Krankenhauspersonal, mich dagegen deprimierten die feuchten Nebelschwaden. Ich legte das Buch beiseite, gab mich der leisen Gitarrenmusik aus dem Radiorekorder hin, wiegte mit Bedacht den Kopf, Gitarrenmusik stimulierte mich. Die Musik erschuf Freude und Wärme in mir, verjagte gespenstische Zukunftsgedanken. Zufrieden atmete ich die Klänge ein, berauschte mich an den Höhen, mein Herz schlug gleich dem Bass, inhalierte die Melodien, mein Empfinden erstarkte.

Die Sonne hatte die Wolken in die Flucht geschlagen, beleuchtete schon seit Tagen meinen Heilungsprozess. Die Nerven geglättet, das Schluchzen beiseitegeschoben konzentrierte ich mich auf das jeweilige Situationsbild. Sie – ich zollte ihnen höchsten Respekt –hatten mich motiviert für Kommendes. Die Angst galt als versenkt, es war wahr, ich konnte wieder lachen, richtig lachen, herzlich lachen. Ich scherzte mit ihnen, den Schwestern, den Ärzten, mit allen. Ich war abermals ein klein wenig verliebt, nicht in eine bestimmte Person, in alle, verliebt in das Leben. In erster Linie hatten mir die lieben Menschen hier – dann die Musik, meine Bücher – geholfen, den Sinn, die Freude zu finden, die ich verlustig geglaubt hatte.

Übrigens, ich war im Park spazieren.

Ein unbeschreibliches Gefühl, wenn Weihnachten auf einen sonnigen Frühlingstag fiel. Ich erlebte fast einen Frühlingsrausch inmitten der feuchten Gräser, die Vielfalt der Farben, angefangen vom lila Wolfsauge, dem hellblauen Vergissmeinnicht, den bereits zur Neige gehenden Schlüsselblumen, lustigen Leimkräutern, roten Nachtnelken, bis zum Wiesenkerbel. Das Tschilpen und Trillern der schwatzenden Vögel beflügelte mich andauernd, die Kraft zum Gesunden war da. Raus in die Natur, die Wälder, die Berge, wieder am Dachstein, dem geliebtesten aller Berge, stehen, die frische Kälte des Windes durch die schützenden Gewänder auf der Haut spüren, mir das Gesicht mit Schnee einreiben, es danach von der Sonne verbrennen lassen, die Natur in mich reinziehen. Ich rief: „Ich will leben, ich will leben, ich will wieder leben.“

1973

Und wiederum, wie so oft, eigentlich ausschließlich im letzten Jahr, verbrachte ich den Samstagnachmittag in dem kargen Spitalzimmer. Die Augen rollten langsam, mein Blick suchte in dem tristen Raum einen Anziehungspunkt, fand keinen, versuchte die Wände zu durchdringen. Hinter den schweifenden Blick schob ich Gedankenbilder meiner Fantasie, dachte an dies, an jenes, an vieles, an nichts, wartete, dass die Zeiger der Uhr ein Ende ankündigten. Ich vergrub mich und mein Denken in Fantasiegemälden, reagierte kaum; mein Vater wertete dies als Anteilnahme.

„Erzähl ihr etwas.“

Was sollte ich erzählen, etwas erfinden vielleicht? Meine Lippen lächelten sie an, die Lippen. Trotzige Augen lachen nicht, geschweige denn lächeln sie.

Dies war nicht meine Welt. Ich war ein Wochenendarrestant. So wie die Krankheit sie gefangen hielt, sie dahinsiechen ließ, machte ihre Krankheit mich, ihren Sohn, ebenfalls zum Gefangenen.

Mein Verlangen, bei der Mutter zu sein, war in den vergangenen Monaten versiegt. Die unzähligen, hier im Krankenhaus vor ihrem Bette abgesessenen Stunden laugten mich aus, zerstörten etwas in mir, von dem ich nicht wusste, was es gewesen war.

Zu viel, zu oft, zu lang, die Samstagnachmittage und -abende zogen sich ins Unermessliche. Sie endeten immer um 20.00 Uhr mit einem Besuch in unserem Kleinstadtkino. Diesen verdankte ich der einfühlsamen und verständnisvollen Pädagogik meines Vaters. Diese Phrase drosch er nicht, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen, er glaubte an sich und seine Methoden. Meiner Schätzung nach hielt er sich für nicht hundert-, aber zumindest neunundneunzigprozentig. – Ein Millimeter an der Unfehlbarkeit vorbei.

Des Nachts suchten mich Schweißausbrüche und fremdartig anmutende Träume heim.

Sonntag. Nach dem Krankenhausvormittag das Mittagessen, eingenommen im besten Gasthof der Stadt. Der Appetit blieb aus, die Leibspeise war Fraß, so wie Fraß Leibspeise gewesen wäre. Eine Tischunterhaltung kam nie auf. Mein Vater stellte nur Fragen bezüglich Schulfortkommen und Internat. Ich antwortete zögernd, vorsichtig, das nächste Zeugnis würde ohnehin meine Lügen entlarven. Der Nachmittag brach an, die Stunden vor ihr vergingen schneller, das Ende war abzusehen. Die Verabschiedungsszene die gleiche wie jede Woche, ihre mühsam hervorgemurmelten Worte wie üblich nicht zu verstehen, meine Lippen küssten fahle Wangen, vor einer Berührung mit dem andauernd Schleim ausstoßenden Mund ekelte mich. Gedankengänge trafen auf Empfindungen. Durfte ich diesen Ekel empfinden? Sicher nicht, schlechtes Gewissen plagte mich. Verstört wie immer verließ ich den Raum, mein Herz hinterließ eine Fremde. Was sollte ich mit einer Mutter, die mich kaum verstand, die ich nicht verstand, die niemand verstand, die mir nicht helfen konnte, die meine Freiheit, meine Wochenenden brutal zerstörte?

Am Bahnhof erhielt ich vom Vater nebst Taschengeld jede Menge Ratschläge, die, schulmeisterlich vorgebracht, nach Befehlen und Vorwürfen klangen. In seinen Ausführungen kam der Vater nur schwach zum Vorschein, der Lehrer in ihm überwog.

Sonntagabend mit der Reise nach Gmunden ins Internat kehrte meine Welt zurück. Die Ängste des Alltags nahm ich gerne in Kauf, ich traf wieder auf meine Freunde, meine Kollegen, auf die ungeliebten, vereinzelt sogar verhassten Erzieher, die Lehrpersonen. Das Beklemmende des Wochenendes war Vergangenheit.

Die von meinen Internatsfreunden erzählten Wochenenderlebnisse glichen Abenteuerromanen, die mich ins Abseits drängten. Wen hätte die Beschreibung von unendlich dauernden Krankenbesuchen interessiert. Ich bastelte mir ein Fantasiegebilde, die Fantasie geriet zur Lüge, die Lüge für mich zur Wirklichkeit. Um meine Empfindungen baute ich einen Schutzwall, uneinsichtbar für Freunde sowie für Feinde. Die Angst vor der Entlarvung meiner Fantasiegebilde als Lügenmärchen drangsalierte meine Psyche. Ein neuer Schutzwall. Ich setzte mich gegenüber den Lehrern, den Erziehern in Szene, angriffslustige und freche Äußerungen taten ein Weiteres. Die Pädagogen nahmen mich ernst, sahen nicht durch meinen Wall, wollten Wall und Willen brechen. Wohl schmerzten erhaltene physische wie psychische Schläge, die Anerkennung bei Freunden und Mitzöglingen wog die Schmerzen auf. Freunde gaben moralischen Halt, konnten manchmal sogar Trost spenden, immer dann, wenn Empfindungen als Tränen flossen. Erzieher wollten nicht sehen, gleichgültig und blind prügelten sie die jugendlichen Seelen. Für Schläge zahlt mein Vater Internatsgeld, dachte ich des Öfteren verzweifelt und verbittert.

1973 Spital – es ist so weit

Die Ordensschwester neigte ihren Kopf, flüsterte in mein rechtes Ohr: „Heute ist es so weit. Bald ist sie im Himmel.“

Mit kraftvoller Stimme begann die kleinwüchsige zarte Schwester Mathilde zu beten.

„Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name …

Bei Gegrüßet seiest du Maria setzte ich murmelnd ein, vernahm das Schluchzen meines Vaters, sah meine Mutter flach atmen. Von Zeit zu Zeit plagten sie Hustenanfälle, dann spuckte sie grünen Schleim mit dunklen, fast marmorierten Bröckchen auf die Tuchent. Der Schleim rann über den Mund, die Nase rotzte. Das nunmehrige Rasseln beim Atmen übertönte die frommen Gebete der mittlerweile hier versammelten Schwestern. Die Schwester Oberin sprach die Ritualverse des Rosenkranzes vor. Mit der Anzahl der Schwestern nahm auch der Auswurf an Schleim und Lungenteilchen zu. Mein Magen fühlte sich flau an, meine schluckenden und würgenden Gaumenbewegungen brachten den Kehlkopf zum Rollen. Ich sah alles, wie von ganz weit weg, wollte gar nicht dabei sein. Der Körper war Ballast, mein Geist, das Fühlen und Denken wünschte davonzufliegen, kam nicht weit. Mein Blick wechselte zur Wand, auf die Kreuzesfigur, so als erwartete ich Beistand, Hilfe. Umsonst.

Nach den Rosenkränzen wieder die Vater unser, die ganze Betlitanei von vorne. Meine schweren Augendeckel klappten zeitweilig zu, meine Nase hatte zu riechen aufgehört, ich schmeckte nur pappigen Speichel. Mutter hörte mit geschlossenen Augen zu atmen auf, Schluchzkrämpfe schüttelten mich, befreiten meinen Geist von den Fesseln. Die Wanduhr zeigte zwei Stunden nach Mitternacht.

Das Ausschlafendürfen am Sonntag tat mir gut. Nachmittags beflaggten Vater und ich unser Haus mit einer schwarzen Fahne. An und für sich mochte ich Fahnen. Das lustige Flackern im Wind, das Knallen, wenn eine Böe auf die aus grobem Tuch bestehende Fahne einschlug. Die Farbe unserer Fahne war ein Spiegel der Stimmung im Haus. Musik hören war mir verboten, bitte nicht an diesem Tag diese grässliche Musik.

Verwandte kamen, die Gesichter auf Ernst getrimmt, kein Lachen im äußersten Winkel. Die Onkel tranken Schnaps, die Tanten vergossen Tränen. Ich sah zu, sie strichen mir übers Haar und bewerteten mein unsicheres Lächeln total falsch, meinten mich küssen zu müssen, mit ihren glänzenden schmalzigen Lippen, voll von grell aufgetragenem Lippenstift. Sie drückten mich an ihren meist gewaltigen Busen, stellten mir Fragen, wozu, erwarteten sie doch keine Antwort. Wollten ja nicht zuhören und was mit einem Siebzehnjährigen sprechen, den sie ohnehin nicht verstanden, der selbst nichts verstand. Sie öffneten die Kleiderschränke meiner Mutter, gierige Augen, wäre doch schade um die schönen Sachen. Sie nahmen Maß, verglichen, besprachen die notwendigen Änderungen. Nur was sich größer machen ließ, kam infrage. Mit wulstigen Fingern prüften sie die Qualität, „das Lederkostüm greift sich abgetragen an“. In meiner Erinnerung hatte Mutter, mit der Nerzstola um die Schultern geschlungen, ausgesehen wie ein Filmstar. Ihre Schwester legte die Stola zu den übrigen beiseitegelegten Sachen, stopfte alles in die abgewetzte schweinslederne Reisetasche, von der ich gehofft hatte, sie für meine Zwecke verwenden zu dürfen. Anfänglich überschritten sie noch keine Grenzen, hielten sich zurück, doch letztlich brachen die Schranken. Sie fielen über Kleider und Wäschestücke her, plünderten die Eichenschränke schamlos leer, nicht ohne bei jedem für sich errungenem Kleidungsstück ein paar Worte der Trauer zu verlieren. Dazwischen kullerten Tränen. „So jung sterben, die Arme.“ Das Seufzen und Zittern in ihren Stimmen betrübte und beschämte Vater, naiv gab er die Schmuckschatulle frei. Bezahlte Klageweiber, dachte ich.

Ich lief hinaus, heulte im Garten dem Frühlingswind entgegen, zertrampelte Schlüsselblumen. Bald würde dieser Albtraum vorbei sein, Begräbnis, drei Tage noch schulfrei. Ich bohrte meine Schuhspitzen in die Erde, die Frühlingssonne blendete. An den nächsten Wochenenden würde ich alles Versäumte nachholen, verrauchte Diskotheken besuchen, tanzen gehen, mit wem bloß, fragte ich mich. Der Kontakt zu früheren Schulfreunden in meinem Heimatort war längst abgerissen, wochentags im Internat, die heiligen Samstage und Sonntage, mit wem sollte ich da noch befreundet sein.

Mein Vater hatte es so bestimmt, ich durfte, wollte, musste sie im Spital besuchen. Ich war ihr gram, weil sie mich durch ihre Krankheit so im Stich gelassen hatte. „Dieser Scheißkrebs!“, rief ich laut. Neuankömmlinge drehten verwundert den Kopf nach mir, ich erschrak. „Die Sachen von ihr sind schon verschenkt“, murmelte ich verstört.

Begräbnis

Die Orgel klirrte die klangvolle Musik zunichte, kühlte die Kirche noch mehr aus. Der Pfarrer faltete seine Hände, verzog sein Gesicht zu einer schiefen Grimasse, die wohl Trauer ausdrücken sollte. Er holte tief Luft, hob an zu singen, seine Stimme kratzte. Die anwesenden Kirchengäste huldigten seinem Vorspiel, indem sie mit überwiegend lauter Stimme genau das, was er vorsang, wiederholten. Verstohlen sah ich von links nach rechts, riskierte einen Blick in die Runde, bemühte mich mein Umherschauen so unauffällig wie nur möglich zu gestalten, galt ich doch als eine der Hauptpersonen der Trauergemeinschaft. Ein ungutes, ein unruhiges Gefühl kroch in meinen Körper. Ich spürte Blicke und dachte, was hieß schon Begräbnis; begraben, diese erbarmungslose Zeremonie für mich als Betroffenen. Alle Augen der Stadt betrachteten nur dich, schauten dich neugierig an, um zu sehen, wie du das Ganze überstehen würdest, um danach davon erzählen zu können. Der Tratsch würde genau angeben, ob, wann und wo du zusammengeklappt, wie oft du in Tränen ausgebrochen bist. Trauer-Exhibition, dachte ich. Ich begann meinen aufschluchzenden Vater um seine Tränen zu beneiden, starrte mit verkrampfter Haltung in das Kirchengewölbe, sah hindurch, versuchte mir vorzustellen, Nägel durchbohrten meine Gliedmaßen, dachte an grausige Schmerzen, die mich peinigten, nur um Tränen hervorzupressen.

Der monotone Trauermarsch schaltete mein Denken ab, versetzte mich in ein Marschgefüge, in dem ich automatisch vom rechten Fuß in den linken fiel. Ständig im Takt, ohne dass ich bemüht war, mich an denselbigen zu halten. Diese Trauermusik, eher schaurig als traurig, brachte einen bislang unbekannten inneren Rhythmus fürs Marschieren in mir zum Vorschein.

Tief atmen, langsam nach rechts vorfallen, wiederum tiefes Durchatmen, vorfallen nach links, atmen, rechts, atmen, links, und so fort. Mein Schauen richtete ich gen Boden, sah aus den Augenwinkeln unzählige Reihen von gaffenden Menschen entlang der Leichenprozession. In einer Zeit und in einer Stadt, in der man die Beliebtheit eines Verstorbenen an der Zahl der Kränze und der am Begräbnis teilnehmenden Personen maß, durften die Zaungäste dieses Spektakels nicht fehlen. Der Weg von der Kirche zum Friedhof führte quer durch die Stadt, exakt ausgedacht zur Befriedigung der Neugier.

Am Friedhof angekommen drängten sich die Leute um die umliegenden Gräber, ich sah sie die Hälse recken, wusste, sie hielten Ausschau nach mir. Mein Magen rebellierte, ich atmete tief und schwer, sah die Gitterstäbe nicht und trotzdem war ich in einem Käfig gefangen. Das schlichte Holzkreuz hatte der Mesner einfach in den Erdhaufen gedrückt, der aussah wie ein Wall, rund um die freigelegte Grube. Das Holzkreuz stak schräg, was mich irgendwie störte, jedoch die paar Schritte vorzutreten und es gerade zu richten getraute ich mich nicht. Die vielen Menschen um mich betäubten fast mein Denken, mein Handeln, meinen Willen. Ich wollte weg, ganz weit weg, wünschte mich woandershin, egal wohin, dort, wo mich niemand kannte, mich niemand anstarrte.

Die Trompeter spielten Näher mein Gott zu dir, während die schwarz gewandeten Leichenträger dem Druck des Seiles in ihren Händen langsam nachgaben und so den Sarg hinab in das schwarze Loch versenkten.

Gott, Gott, der Pfarrer sprach erneut von ihm, er meine Mutter heimgeholt hatte. Gott, Gott, wann hörte dieses Zeremonienspiel endlich auf, dieses verlogene Getue, Gott, Gott, wenn es dich wirklich gibt, was bist du nur für ein Scheißkerl, dachte ich. Die Wut stieg in meinen Kopf, löste ein Zittern meines Körpers aus. Mein Vater stieß mich an, verwundert schaute ich auf, begriff vorerst nicht, dann ging ich langsam nach vor, stand allein vor dem Grab. Mutterseelenallein, dachte ich, was für ein Wort. Ich sprengte Weihwasser in die Grube, ergriff die Schaufel, warf Erde in das schwarze Loch, vernahm das polternde Geräusch, als die Erde auf den Sarg auftraf. Wenn ich jetzt nachspringe, ist alles vorbei, dachte ich, zumindest wissen sie, die Gaffer, die Verwandten, mein Vater, dass es mich noch gibt; wen begraben sie eigentlich, was ist mit meinem Leben, das meiner Mutter ist zu Ende, warum zerstören sie jetzt meines? Nichts darf ich, ich will hier nicht stehen und in dieses verdammte schwarze Loch starren. Wut, Schmerz und Zorn in mir explodierten, ich schrie auf, konnte mein Schluchzen nicht halten. Niemand bemerkte, dass ich vor Zorn, nicht aus Trauer aufschrie. Hass gegen jedermann und alles schüttelte meinen jungen Körper. Die Verwandten, die mich stützten, hätte ich am liebsten abgeschüttelt, sie bespuckt, ins Gesicht getreten, sie beschimpft. Ich wollte fluchen, schreien, ihr egoistischen Narren, merkt ihr jetzt endlich, dass ich da bin, ich will euer Mitleid nicht, ich will leben, mein Leben leben!; meine Gedanken wirbelten. Ich sandte mein Fühlen und Denken weg, fing mich, zog aus dem Gehirn meine starre Maske hervor, band sie mir um und ließ dieses Trauerspiel an mir vorbeiziehen.

Bei der abschließenden Parade – die Trauergäste zogen an den Angehörigen vorbei und kondolierten – war mein Geist schon lange abgeschaltet. Auf die stets gleich bleibende Kondolenzformel Beileid, herzlichstes Beileid antwortete ich mit einem schlaffen Händedruck, unterdrückte sogar meinen Ekel, wenn mich alte Frauen an ihren Busen drückten, mich abknutschten, abküssten, unter den ständigen Beteuerungen, welch einmalig gute Frau meine Mutter gewesen war. Alles zog an mir vorbei, nichts in der Welt konnte meine erstarrte Miene in Bewegung versetzen.

Meine geistige, von mir gewollte oder besser gesagt herbeigeführte Blockade hob sich beim Betreten des Gasthauses, in dem mein Vater den Leichenschmaus abhielt, mit einem Schlag wie von selber auf.

Mein Onkel und ich waren später dran als die anderen, wir waren noch zu Hause gewesen, holten irgendetwas, von dem ich nicht wusste, was es war. Mein Onkel redete andauernd auf mich ein, ich hörte zu, verstand nichts von dem, was er sagte, wollte gar nicht, war aber trotzdem froh, dass sich irgendwer so lange mit mir beschäftigte, sich irgendwer mit mir abgab, jemand da war, dem ich offensichtlich nicht egal war. Ich sah zu, wie er sprach, im Auto, auf dem Weg nach Hause, wartete im Auto auf ihn, er kam, schlug den Weg Richtung Gasthaus ein. Vaters Stammwirt, und er begann unverzüglich weiterzusprechen. Wiederum sah ich ihm beim Sprechen zu, nahm nur seine Stimme wahr, beobachtete seine sich schnell bewegenden Lippen. Nichts drang durch. Mir war, als säße ich vor einem Fernsehapparat mit Tonstörung. Mein Onkel erwartete offensichtlich keine Antworten, vielleicht hatte er auch gar keine Fragen gestellt, erzählte einfach, vielleicht wirklich nur deshalb, weil er wusste, was mir jetzt guttat.

Der Schock traf mich völlig unvorbereitet, auf nüchternen Magen sozusagen. Hatte ich beim Betreten eine befangene, betroffene, womöglich sogar rührselige Begräbnisstimmung erwartet, was fand ich vor? Eine Harmonika und sie begannen zu tanzen, dachte ich und musterte bestürzt die rotgesichtige, ausgelassene Trauergesellschaft. Der Pfarrer saß mitten unter ihnen, gab Witze zum Besten, hielt sich beim Lachen seinen bedeutsamen Bauch, nutzte jede Wortpause für einen kräftigen Schluck Wein, prostete. Mir war, als wäre ich gegen eine Holzwand gerannt, der Wirtshaussaal wankte. Mein Vater winkte mir, drückte ein Viertelliterglas, randvoll gefüllt mit Weißwein, in meine Hand, sagte etwas im Sinne von schon alt genug dafür. Das Glas in meiner Hand schwankte, der Wein rann meinen dunkelblauen Anzug hinab, ich hörte Scherben.

„Macht ja nichts“, meinte das Serviermädel freundlich. Sie sah mir in die Augen, lächelte. Mir gefiel ihr lächelndes Gesicht. Ernst und unsicher schaute ich sie an, sie musste etwa gleich alt sein wie ich. Eine Stimme, die ich nicht zuordnen konnte, sagte: „Der arme Bub!“

Die nächsten zwei Gläser verschüttete ich nicht mehr. Der Nebel vor meinen Augen lichtete sich, ich rauchte gegen ihn an, rauchte eine Zigarette nach der anderen. Vater tolerierte mein Qualmen, wetterte heute zum ersten Mal nicht dagegen, das erste Privileg. Ich war in einer Erwachsenenwelt, die ich nicht durchschaute, alt genug meine Mutter zu begraben, dachte an die vergangenen Stunden, an die tränenschwangere Stimmung und dann dies hier. Die Glaskugel, in der ich gelebt hatte, zerplatzte und ein gewaltiger Druck schleuderte mich hinaus in diese verlogene Welt. Ich hätte mit dem Kopf gegen die Wand rennen mögen, vor Wut, vor Hass, ja, jetzt kehrte er zurück. Mich hatten sie immer von der Welt da draußen ausgesperrt, jedes Wochenende musste ich bei meiner Mutter im Spital verbringen und sie, was taten sie, sie trugen sie trauernd zu Grabe und feierten lustvoll.

Immer diese nicht unangenehme, manchmal monoton wirkende Stimme neben mir, mein Onkel. Er wich nicht von mir. Eine ältere Tante war da noch, die augenscheinlich schon längere Zeit bei mir verweilte. Auch sie sprach viel zu mir, verzichtete aber ebenso auf Fragen, als wüssten sie, wie sehr mich diese ewige Fragerei, der ich die letzten Tage ausgesetzt war, nervte, genervt hatte.

„Wie geht’s in der Schule, hast du schon eine Freundin?“

Immerzu hatte ich mir vorgenommen, einmal vulgär zu antworten: Beschissen geht’s mir, weil ich kein Weib zum Ficken habe, nie hatte ich’s dann über meine Lippen gebracht.

Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie mir die Tante manchmal Mineralwasser in mein Weinglas nachgoss, der Onkel versorgte mich mit Zigaretten. Genau genommen war die Tante eine Großtante von mir, seit jeher Tante, Tante Mitzi, gerufen. Der Onkel war einer der jüngeren Brüder meiner Mutter, vermutlich sogar der jüngste. Diese beiden hatte ich meist gut leiden mögen, sie repräsentierten den menschlicheren Teil unserer Familie. Als die beiden absolut nicht von meiner Seite wichen und mein Onkel mich sogar auf die Toilette begleitet hatte, fragte ich: „Ihr seid wohl meine Leibwächter?“

„Ich wehre nur die Alten ab, jung darf durch!“

Die Spur eines Lächelns huschte über mein Gesicht. „Endlich“, meinte meine Tante. Sie wandte sich mit Tränen in den Augen ab. Das Eis war gebrochen, zerschmolz, ich brauchte mich nicht länger als Einzelkämpfer zu fühlen, hatte plötzlich Gefährten. Die Welt war schlecht, beschissen. Zukünftig wollte ich die schönen Seiten dieses Scheißlebens kennenlernen, ich hatte genug. Vorsicht Welt, dachte ich, Stefan greift an. Das Gastzimmer hörte auf zu schaukeln, ich schüttete ein Glas Wein in mich hi-nein, tat, als schmeckte mir der saure Wein, als wäre ich gewohnt zu trinken. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben sah ich so bewusst, wie der Alkohol alles zudeckte, die Leiden begrub, die Menschen veränderte, mir half. Ich nahm die Hilfe an, sah wiederholt zu meinem Vater, nahm sein und das Verhalten von vielen anderen in mich auf, während sich in meinem Kopf ein Lautsprecher breitmachte, der nur ein Wort ausspie: Angriff, Angriff und immer wieder Angriff.

Zurück im Internat, mein Onkel hatte mich hergefahren, zog ich mich sofort um, denn in Jeans fühlte ich mich bedeutend wohler als im dunklen Anzug. Ein, zwei Mal tief durchatmen, froh sein, dass dieser Tag vorbei war. Mit Tag vorbei, meinte ich nicht den Tag als ganzen, sondern nur das Begräbnis, den Tag des Begräbnisses, und der war für mich mit dem Abstreifen der festlichen Kleidung zu Ende.

Die Welt hatte mich wieder, sollte mich erst kennenlernen.

„Kauf dir was Schönes“, hatten etliche Verwandte gesagt und mir Geld zugesteckt. Gewissensberuhigung; sie kauften den kleinen Jungen mit Geld für Bonbons, dachte ich, nahm das Geld trotzdem oder gerade deswegen, nahm mir vor, noch in derselben Nacht was Schönes zu kaufen. In Gmunden war die Szene, Café Rendezvous der Treff, lila Pillen, das Stück um hundert Schilling und das Bewusstsein flog aus, ging auf die Reise, deckte die grenzenlose Scheiße zu, nahm ihr sogar den penetranten Geruch. Für den nächsten Schultag halfen Captagon, die einen von der Reise runterholten und für den Tag aufputschten, zurechtmachten für Erzieher und Lehrer.

Die Glaskugel war zerplatzt, Angriff. Hier war ich zu Hause, nicht weil ich das Internat so mochte, ich hasste viele dieser Erzieher, die sich nicht anders als mit ihren Fäusten durchsetzen konnten, aber hier waren meine Schulfreunde, meine Internatsfreunde, hier war ich bekannt, beliebt, hier fühlte ich mich verstanden. Und hier war es möglich, auszubrechen, zu leben, auszuleben.

Nach der befohlenen Bettruhe um 22.00 Uhr schlichen wir über den Balkon, den Mauervorsprung, wagten den Sprung in die Tanne, kletterten an ihr hinab, davon, in das nächtliche Treiben des Traunsees. Das Sportcasino mit seinen Kegelbahnen, die Diskothek, das Weinlokal, die Mädchen von anderen Internaten, die Wildnis ruft, nannten wir das. Reizte dies alles nicht, so lockte das Nebenzimmer des Café Rendezvous, in dem die Lichtorgel gepaart mit heißer wilder Rockmusik Stimmung versprach. Sessel und Tische waren ausgeräumt, Anwesende kauerten auf Matratzen. Inmitten des Lichterglanzes thronte der vollbärtige Hannes, dem seine schwarzen Haare bis zur Brust reichten. Ihn galt es zu kennen, er hatte die Macht zu bestimmen, wer was und wie viel und zu welchem Preis bekam, er bestimmte den Lauf der herumgereichten, mit Haschisch gefüllten Pfeife.

Hier tauchten wir in ein neues, ein anderes Leben ein, hier entfrusteten wir. Angst vor Entdeckung war uns fremd, wir waren jung, modern, intelligent, die anderen, die Spieler der Gegenseite sozusagen, waren in unseren Augen alt, konservativ und einfältig. Wie unser Heimleiter, dachte ich, der sich grandios über eine im Zimmer aufgefundene leere Weinflasche mokieren konnte und über die LSD-Trips hinweg schaute, sie für Tabletten hielt.

Die ersten Tage nach dem Begräbnis erlebte ich wie aus einem Kokon schauend. Erzieher krochen verschämt aus meinem Blickfeld, anderen war kein Bogen zu weit, den sie um mich schlagen konnten. Ebenso die Lehrer in der Schule, sie alle wussten nicht, wie sie mir begegnen sollten. Einige taten, als wüssten sie von nichts, einige wenige bevorzugten den spontanen Händedruck in der Pause, immer begleitet von der Formel „Beileid“. Einer kondolierte vor dem Pissoir und die alte Englischprofessorin kondolierte vor allen anderen Schülern. Sie genoss den Vorgang. Mitten in der Stunde rief sie mich auf, bat mich vor den Katheder. Voll Schreck dachte ich an eine Prüfung, ließ mir Zeit mit den Bewegungen, den Schritten, das flaue Gefühl im Magen kennzeichnete die Angst in mir, war das Barometer für meinen Wissensstand. Ich stand vor der Klasse, schaute unsicher blinzelnd auf die vor mit sitzende Pädagogin. Langsam wie in einer Filmsequenz drehte sie ihren Körper zu mir, stand aus der Drehbewegung heraus auf und drückte mit beiden Händen meine rechte Hand. „Herzlichstes aufrichtiges Beileid!“ Tonfall und Lautstärke rückten das Gesagte in das Licht einer Gratulation. Mitschülern gelang es nicht, das Gesagte auf Anhieb zu registrieren, erst als sich nach und nach Stille ausbreitete, setzte das Begreifen ein. Der Pranger war erneut da, das Feuer in mir brannte, rote Farbe schoss in mein verschrecktes Gesicht. Eben hatte noch ein Mädchen gewitzelt „wie eine Tomate“, jetzt wandte sie sich verlegen ab, genauso wie ich. Nur weg.

„… ein junger Mensch ohne Mutter sei das Ärmste, was es auf der Welt gäbe.“

Das Bild vor meinen Augen verschwamm, das Klassenzimmer schlingerte, mir war, als fehlte meine Kleidung. Nackt vor den anderen, das Innerste nach außen gestülpt, wie fühlte sich wohl ein Aussätziger unter lauter Menschen mit makelloser Haut? Die Frage, woran meine Mutter gestorben war, flog an mir vorbei, der Unterricht hörte zu existieren auf. Ich riss mich los und während ich meine Sachen packte, verfolgte mich ihr vorwurfsvoller Blick. Ich ging davon, ging – ich lief nicht, auch wenn mir danach war. Für meine Mitschüler brachte ich sogar ein Grinsen zustande, der Kopf aufrecht, obwohl schwere Gewichte daran zogen. Trotz des stechenden Gegenwindes kämpfte ich mich zur Tür. Voll Unverständnis sah sie mir nach, begriff nichts, war ja nur eine Pädagogin, dachte ich. Der Gedanke, dass sich diese Frau sicher blendend mit Vater verstanden hätte, erheiterte mich. Pädagogen unter sich.

Die letzten drei Unterrichtsstunden des Tages saß ich im Kaffeehaus ab, spielte Schach mit Freunden, philosophierte mit ihnen, sprach über Gott und die Welt, nur nicht über mich. Vorhin in der Schule war ich im Sumpf der Erwachsenenwelt versunken, tauchte jetzt langsam in der Welt der Jugend, in meiner, in der meiner Freunde und Bekannten wieder auf. Diese halfen mir dabei, denn wen interessierte der Tod meiner Mutter. Es gab Wichtigeres, Helga hatte Robert stehen lassen, auch Tina war solo, Susi und Biene wollten übernächsten Samstag eine Party steigen lassen, Walter, der Junior von der Weinstube, schmiss demnächst eine Geburtstagsfete und im Internat wollten meine Zimmerkollegen und ich eine Aktion gegen einen Erzieher starten, dessen Verhalten wir als sadistisch einstuften.

Internat und Schule waren getrennt, nicht miteinander verbunden, das Internat ein Schülerheim, in dem knapp fünfzig Schüler untergebracht waren, von dort aus in die verschiedensten Schulen der Stadt pilgerten. Die Erzieher lehrten an den umliegenden Schulen. Die meisten von ihnen kamen von Hauptschulen, sie waren im Gegensatz zu ihren Kollegen, den Professoren von Gymnasium, HAK oder HASCH, mit körperlichen Züchtigungsmaßnahmen vertraut. Ansonsten fand die Prügelstrafe nur mehr im Turnunterricht ihren Niederschlag und üblicherweise war nur die Unterstufe betroffen.

Das Internatsschüler-Komitee plante eine Unterschriftenaktion wider diesen Erzieher, die von langer Hand vorbereitet schließlich sogar in der regionalen Wochenzeitung stehen sollte.

Beschwerden über das Prügelsystem bei den Eltern fruchteten nichts, ewig die gleiche Scheiße, umsonst wird er nicht zuhauen, was habt ihr wieder angestellt …

„Irgendwann zerstöre ich dieses System samt ihren ausführenden Organen, zerreiße es in der Luft, zertrete es, bevor es mich zertritt“, dachte ich. Ich hatte Erich Kästners „Fliegendes Klassenzimmer“ gelesen, wo unterrichteten in der Wirklichkeit derart verständnisvolle Erzieher. Ausgestorben, womöglich noch gar nicht geboren? Ich fragte mich, wie dieses Erziehungs- und Unterrichtssystem funktionieren konnte, wenn zwischen Alt und Jung Galaxien mit unzähligen Welten klafften. Das Schlimme war, niemand nahm Anstoß daran; nicht jedermann hieß es gut, aber alle hielten es für unveränderbar, für unumgänglich.

Das Mittagessen erinnerte an Nebel und Schneematsch, an dem auch das besonders große Stück Fleisch nichts verbesserte, welches mir Frau Brock persönlich mit der groben Fleischgabel, die aussah, als wüchse diese direkt aus ihrem Unterarm, auf den Teller drückte. Sie hatte den Fleischbrocken mit der Gabel aus einem großen Topf gefischt, verrenkte dabei so lächerlich ihren Arm, dass sie mich mehr und mehr mit ihrer angewachsen erscheinenden Fleischgabel an einen Seeräuber erinnerte. Ihr Lächeln aus Zuckersirup mit einem Löffel Öl, klebrig und schmierig, spreizte die strahlenden weißen Zähne auseinander und sperrte den Mund zu Trichtergröße auf.

„Du brauchst jetzt Kraft, du hast eine schwere Zeit vor dir.“

„Und wichtig ist dir, dass alle deine demonstrierte Menschenfreundlichkeit mitbekommen“, dachte ich und befürchtete aufs Neue in ein Schaufenster gesteckt zu werden, sprachlos gemacht wie eine Dekorationspuppe; so weit sollte es nie, nie mehr kommen.

Ich nahm innerlich die Hände hoch wie beim Boxen, meinem Lieblingssport, ging in Deckung, fürchtete nichts und niemanden. So entschlossen, wie ich war, hätte ich alle Teufel dieser Welt attackiert, mit jedem Boxprofi den Kampf aufgenommen, denn in mir schallten hohe und tiefe, laute und leise, sonore und raue Stimmen, alle dasselbe Wort: Angriff!

Auf den Angriffsschrei verzichtete ich, eröffnete mit ein paar gezielten Schlägen, nutzte die Überraschung, keine Gegenwehr. Nachgesetzt und einen knallharten Punch mitten ins Gesicht der Heimleiterin gelandet. Vorsicht, Verstärkung nahte für sie. Prompt reagierte ich mit ein paar Schwingern auf die neuen Angreifer und zog mich langsam in meine Ecke zurück, wartete auf den Gong. Ich hatte meine Boxerfahrungen verbal verwertet, das vom Heimleiter gezischte „freche Miststück“ bestärkte mich und demütigte ihn. Seine Frau war getroffen, rang hilflos nach Luft, das hochrote Gesicht stand in originellem Kontrast zu den blonden Haaren. Bulldog der Erzieher wuchs aus dem Boden, kaschierte sein Unverständnis, indem er mit seinem langen Arm ausholte, an dem die klobige Hand trotz der überdimensionalen Armlänge immer noch wie eine Bärentatze wirkte. Dem ersten Schlag konnte ich ausweichen, dem nächsten nicht mehr. Trotzdem hatte ich gewonnen, dies war mein Sieg. Ich hatte sie in die Schranken gewiesen, ihnen ein für alle Mal, wie ich hoffte, gezeigt, dass ich auf diese Mitleidsmasche spie.

Gut, dass ich innerlich auf Abwehr eingestellt war, denn Heimleiter Brock spielte seine perfideste Art aus. Tumult war entstanden, die Unterstufler umringten uns, dahinter die älteren Mitzöglinge. Geordnet nach der Größe standen sie, die Kleinen im Vordergrund, geradeso als hätten sie absichtlich diese Formation eingenommen, um für jeden den besten Blickwinkel herauszuholen. Solch Szenario war Action pur, ließ sich niemand freiwillig entgehen. Und so sagte die tiefe Stimme des Heimleiters mehr zu den anderen als zu mir, dass mein Verhalten Rücksichtnahme erforderte, da ich eine harte Zeit durchmachte, einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften hätte.

Er verstand es, wehzutun. Ich auch.

Die einzige Gemeinsamkeit in der momentanen Situation zwischen uns war, wir beide benötigten einen guten Abgang. – Good bye, du Fuchs,nicht mit mir! Ich weiß, was dir wehtut.

Ich dachte an sein Geizsyndrom, wusste, wie er jedes in der Küche zerbrochene Glas beweinte, die beiden Küchenmädchen regelmäßig für Glasschäden schalt. An der Verwaltung des Internates musste er nach unserem Dafürhalten und dem unserer Eltern ein Vermögen verdienen, und doch war seine Sparsamkeit Legende. Wa-rum aßen seine beiden Töchter im Internat? Wa-rum verschwand die frühere Köchin über die Sommerferien in der Pension? Geschasst.

Die offizielle Version stand dagegen, aus Altersgründen der nervlichen Anspannung, welche sich naturgemäß durch den Umgang mit den Jugendlichen begründete, nicht mehr gewachsen. Um etwaigen häufig erst im Alter auftretenden Krankheiten des Nervenapparates keinen Vorschub zu leisten, hatte die Heimleitung auf einer Fortführung des Vertrages nicht bestanden und diesen einvernehmlich gelöst, etc. etc … Mangels qualifizierten Personals sprang die Frau des Internatsleiters in die Bresche.

Wie eine Großmutter hatte sie uns behandelt, uns umsorgt, mit Süßigkeiten verwöhnt, uns geherzt und stets auf harsche Worte verzichtet. „Das besorgen andere“, hatte sie geschnarrt und wie ein Feldwebel die Arme in die Seiten gestemmt, das Heer der Internatsschüler überblickt, indem sie den Kopf mit den wuscheligen dunkelgrauen Haaren, in denen stets die zurückgeschobene Brille wie ein Haarreifen steckte, weit nach hinten schob. Ihre wallenden langen Röcke, die beim Gehen knisterten, glichen ei-nander alle in den längs gestreiften Mustern, gleich einem Fleckerlteppich. Die schwarze Weste, die sie trug, war immer dieselbe, ihr Vorrat an gestreiften Röcken überstieg die drei Dutzendanzahl. Sie hatte unsere Wunden verarztet, uns bei Krankheit gepflegt, uns bittere Medizin mit einem Löffel eingeflößt, nicht ohne dabei auf ihr mütterliches Grinsen zu verzichten.

In unseren oberösterreichischen Landen beharrten die Leute auf Binsenweisheiten von Redensarten und Sprüchen: Selten kommt was Besseres nach.

So in der Mitte des Ringes stehend, dem grellen Scheinwerferlicht ausgesetzt, Auge in Auge mit dem Heimleiter kam mir Striker in den Sinn, Held meiner Kriminalromane. Schundhefte, verbotene Internatslektüre. Der hätte in dieser Situation seinen Lieblingsspruch hinausposaunt:

„Jetzt kriege ich dich an den Eiern zu packen, du Hurensohn!“ Striker, mein Freund und Held!

Ein perfekter, ein tadelloser Abgang war mir vorprogrammiert. Ich ließ das zynischste Grinsen, dessen ich fähig war, langsam in mein Gesicht wandern, griff mir den Stapel mit den geblümten, nur für die Erzieher bestimmten Porzellantellern. Ein Schwung nach oben, gebannte und faszinierte Blicke hingen an den fliegenden Tellern, alles wartete auf den Knall. Die Schrecksekunde gab mir Zeit, um beiseitezuhüpfen, mein „Bitte, bitte um Rücksichtnahme“ ging im Scheppern der Scherben unter.

Aus, aus, jeder Regisseur hätte aus geschrien, aus jubiliert. Die Szene war im Kasten, besser war sie nicht zu drehen, das war gelungen. Sie standen mit aufgerissenen Augen und Mündern um die Scherben. Sekundenblöcke reihten sich an Sekundenblöcke, ich meinte, Minuten waren vergangen, bis sich Bulldog zum ersten Schlag bequemte, in den ich nur so hineinlachte. Der Sieg war mir nicht mehr zu nehmen, ihnen blieb nur noch die Haltung. Jeder, der hier anwesend war, sah, wie sie um Haltung rangen, sich abmühten nicht auszurasten.

Sie schöpften aus ihrem Reservoir an Strafmaßnahmen, ihnen verblieb die Palette an Strafen, Ausgehverbote, ein Brief an den Vater wohl unvermeidbar, Hausarrest bis zum Jüngsten Tag und die Heimordnung bis ins Unendliche auf- und niederschreiben für mich. Sollten sie mich bis zum Jüngsten Tag einsperren, mein Wissen um die Fluchtwege war mir nicht zu nehmen. Wichtig war, dass mein erster großer Angriff Erfolg gehabt hatte. Sieg, Sieg, Sieg. Im Zimmer gratulierten die anderen, der Held war heute ich.

Samstagmittag, zwei Möglichkeiten, Autostopp oder den Luxus vollgepferchter Bahnwaggons auf mich zu nehmen? Die Bahn war meist schneller, doch diesmal lag mir daran, rasch zu Hause einzulaufen. Geld hatte ich, Heimat, ich komme. Das erste Wochenende ohne Fesseln tanzte auf mich zu. Ich hatte gesehen, wie die Ketten zu Funken zerstoben und im Nebel verpufften. Das Ausgehverbot und die mir aufgebrummten Strafen ließ ich zurück, diese griffen erst wieder kommenden Montag nach mir, dazwischen lag ein unendlich langes Wochenende, das mich mit seinen unzähligen Abenteuern erwartete.

Kaum fuhr der Zug im Bahnhof ein, fand ich mich bereits auf der Plattform des Waggons im Freien ein, genoss sekundenlang mit geschlossenen Augen den die Haare zausenden Wind. Ich wollte die tosende Menge sehen, die mir Zujubelnden begrüßen. Die Erwartungen für das Wochenende waren in den letzten Stunden sprunghaft angestiegen, schraubten sich unaufhaltsam den Weg zum Himmel. Ich war mir der Sache sicher, genauer, meiner Sache sicher. Irgendetwas Riesiges stand bevor. Es würde so sein, musste so sein. Das Feuer in mir war entfacht, die sich ständig ausdehnende Glut bildete den Stock, bereit, jederzeit anzuschwellen für den Feuerball.

Ich entdeckte meinen Vater in der Menge, verstand, dass die Überraschung von ihm ausgehen würde, denn das Bild schien logisch klar. Er hatte nur mich, wollte wiedergutmachen, was er versäumt, Männer unter sich.

Die Herzlichkeit zerbröselte bei der Begrüßung, staubte zu Boden. Wieder Fragereien in schulischen Belangen und: „Dein Trauerflor?“

Diese Frage stellte er zornig, Röte überzog sein Gesicht. Diese plötzlich das Gesicht überziehende, jäh aufflammende Zornesröte, die ich ach so gut kannte und die noch niemals Gutes verheißen hatte. Ich schaute an mir hinab, tat überrascht, tastete mit der rechten Hand meinen linken Ellenbogen ab, fand keinen Flor, konnte natürlich keinen finden, hatte ihn doch in Gmunden sofort abgemacht, weil ich die Fragerei bezüglich des Flors über hatte, sie mich unendlich ankotzte, ich dieses „Wer ist denn gestorben?“ nicht mehr hören konnte und wollte.

Meine Ausrede kam nicht an, er herrschte mich an: „Was heißt ein anderes Kleidungsstück angezogen, kaum eine Woche vorbei und schon hast du deine Mutter vergessen!“

Perplex und zerschlagen staunte ich ihn an, die im Zug geträumten Gedanken zerplatzten wie Seifenblasen. Hart krachte ich auf den Boden der Wirklichkeit, schluckte wieder einmal die Tränen, ergab mich in mein Wochenendschicksal.

Das geschmückte Grab führte mir Vater wie einen neuen Wagen vor, ich hatte das neue Holzkreuz, die unzähligen Kränze mit den welk gewordenen Blumen zu begutachten, zu bewundern. Zu Hause zeigte mir Vater Fotos vom Begräbnis. Die Bilder verschwammen vor meinen Augen, ich nahm mir vor, sie bei nächster Gelegenheit ins Klosett zu spülen. Der Friedhof war ins Haus geschlüpft, keine Musik, kein Lachen, kein Scherzen, keine hastigen Bewegungen. Sogar die Flamme der Kerze, welche vor dem Bild meiner Mutter brannte, flackerte nicht hin und her, sie brannte gleichmäßig und ruhig, der Umgebung angepasst. Diese hier vorherrschende Ruhe verdichtete sich zu einer geballten Ladung, die mir als Decke mit gleichmäßiger Wucht auf den Kopf fiel, mich einstampfte, mein Ich zusammenstauchte.

Nach dem Abendessen nahm mich Vater in sein Stammwirtshaus mit, trank mit anderen Stammtischbrüdern Bier um Bier, Schnaps um Schnaps. Ich stand ihnen nicht nach, spülte meine Enttäuschung hinunter, ertränkte meine Seele. Die Rauchwolke, die wie eine Glocke über dem Stammtisch hing, fand ich sympathisch, alleine deshalb, weil sie Vater zu Hustenanfällen reizte. Ich fraß die Zigaretten in mich hinein, trank und trank, bis der Magen endlich rebellierte und ich im Hinterhof des Gasthauses unter dem Kastanienbaum erbrach. Betrunken und gut gelaunt zog Vater mich schließlich auf den Heimweg, nicht ohne auf einen kurzen Abstecher, eine letzte Andacht gewissermaßen, im Friedhof zu verzichten. Um sein leichtes Hin- und Herschwanken zu kaschieren, lehnte sich Vater an den Grabstein vor Mutters Grab. Mit schwungvoller Geste deutete er ein Kreuzzeichen an, murmelte Wörter, die ein Gebet ausdrücken sollten, stolperte schließlich, zertrat mit Schuhgröße 42 die Blumen des Nachbargrabes.

Zu viel für mich, ich wandte mich ab, meine Beine bewegten sich ohne Zutun. Aus den langsamen Schritten heraus fiel ich in gemächliches Lauftempo, begann schließlich zu rennen. Ohne mich umzudrehen, floh ich nach Hause.

Den Sonntag verstand ich genauso wenig wie den Vortag. Ich transportierte mein Innenleben weit weg. Irgendwo im Weltraum sollten meine Empfindungen schweben, unterdessen ich als transparente Hülle am Boden der Realität herumstolperte, mich he-rumquälte, den Friedhof am Sonntag bereits wie selbstverständlich besuchte. Ich stand neben ihm, zeigte keine Regung, spürte nur zeitweilig Vaters Blicke auf meiner rechten Gesichtshälfte. Ich starrte ruhig und gelassen in das Holzkreuz bzw. hindurch, dachte an Grabesverwüstungen, wünschte Vandalen herbei.

Bulldozer, wo seid ihr, rollt an, rollt her, rollt über die Gräber, rollt über mich, rollt über ihn, rollt über uns. Ich sah sie vor mir, diese herrlich mächtigen gelben Ungetüme. Ich sah, wie sie auf uns zufuhren, hörte sie rattern und fauchen, sah die großen, fast riesigen Räder, die sich immer schneller drehten, sich immer schneller auf uns zubewegten, Dutzende Gräber vor uns zermalmten, einwuchteten in Grund und Boden. Der Boden klaffte, der Friedhof fiel in die Tiefe, floss in die Finsternis und wir ebenso.

Ein Flugzeug donnerte über den Friedhof, ich sah ihm wehmütig nach, dachte: „Da fliegt mein Leben davon.“

Ins Gasthaus essen, danach erneut auf den Friedhof und nach Hause. Er quälte mich mit sinnlosen Fragen, ich antwortete selten, dachte: „So kann’s nicht weitergehen, das halte ich nie im Leben aus.“ Der Gaumen schwoll an, nur jetzt nicht losheulen.

Den Vorabend schnitt er nur kurz an, meinte, dass es mir gefallen hatte, versprach mich öfters mitzunehmen. Ich begriff meine Wochenendzukunftsaussichten, schluckte meine Träume. Das flaue Gefühl im Magen verstärkte sich, vermutlich klebten meine Träume als Knäuel aneinander. Ich kämpfte nicht dagegen an, sondern übergab mich hinter unserem Haus, spie in die Gemüsebeete. Mit dem Fuß schob ich Erde auf das Erbrochene, zündete eine Zigarette an, ging ins Haus. Ich ignorierte sein Meckern, inhalierte tief, warf den Stummel beim Fenster hinaus auf das Beet mit gelben Rosen, seinen Lieblingsblumen. Vater hatte bemerkt, wie ich den Stummel mit den Fingern zum Fenster rausgeschnippt hatte. Er schrie mich an, drohte mit Ohrfeigen, was da gar passieren könnte, Haus abbrennen, „blablabla“ spottete ich, hörte gar nicht richtig hin, spontan zündete der Funken. Laut brüllend rannte ich hinaus, lachte und lachte, trampelte vor Übermut im Rosenbeet herum, zertrat den Stummel, tanzte in den Rosen, schrie: „Wir brennen, wir brennen, ich lösche, ich lösche, ich lösche die armen Rosen.“

Ein wahrer Veitstanz, uraufgeführt auf dem Rosenbeet, gab mir Kraft, ließ mich hell auflachen, während ich freudig sah, wie mich Vater voll Unverstand und Zorn anstarrte. Für den Nachmittag hatte sich meine gute Laune zurückgemeldet. Das Radio röhrte laute Popmusik, welche die schmatzenden Spuckgeräusche meines Zielspuckens auf die Blumenbeete schluckte. Ich wartete nur auf das Zeichen zur Abfahrt, kümmerte mich nicht im Geringsten um die zornigen Reaktionen meines Vaters. Die zur Schau getragene sorgenvolle Miene drückte Vorwürfe über Vorwürfe aus, rührte nichts in mir. Ab sofort werde ich mich selber um alles kümmern, dachte ich, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn sich niemand für mich interessiert, so ich auch nicht mehr für andere und immer wieder Angriff. Angriff, die neue Parole.

Das Wochenende zu Ende, ein Traum war zerplatzt. Nichts würde sich ändern, das wusste ich jetzt. Nie würde mich mein Vater verstehen, nie verstehen wollen, war einzig nur um sich selbst bemüht.