Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Leben heißt letztlich eben nichts anderes als: Verantwortung tragen [...] für die Erfüllung der Aufgaben, die jedem einzelnen das Leben stellt.« (Viktor E. Frankl)

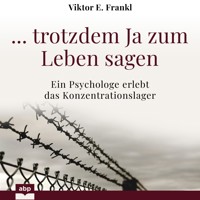

Mit 35 Jahren kam der österreichische Psychiater Viktor E. Frankl in ein Konzentrationslager. In den Jahren der Gefangenschaft lernte er, wie Menschen mit unvorstellbarem Leid umgehen und wie es selbst an Orten größter Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen.

Nach der Befreiung verfasste er in nur neun Tagen diesen bewegenden Erfahrungsbericht über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und Türkheim.

In den folgenden Jahrzehnten wurde das Buch zum Klassiker der Überlebensliteratur, Generationen von Leserinnen und Lesern finden darin Trost und Orientierung. In über fünfzig Sprachen übersetzt, bietet es eine faszinierende und auch heute noch tief bewegende Erkundung der menschlichen Willenskraft.

Diese hochwertig ausgestattete Neuausgabe bietet erstmalig den Originaltext in neuer Deutscher Rechtschreibung sowie mit einem neuen Geleitwort von Ariadne von Schirach.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Mit 35 Jahren kam der österreichische Psychiater Viktor E. Frankl in ein Konzentrationslager. In den Jahren der Gefangenschaft lernte er, wie Menschen mit unvorstellbarem Leid umgehen und wie es selbst an Orten größter Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen.

Nach der Befreiung verfasste er in nur neun Tagen diesen bewegenden Erfahrungsbericht über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und Türkheim.

In den folgenden Jahrzehnten wurde das Buch zum Klassiker der Überlebensliteratur, Generationen von Leserinnen und Lesern finden darin Trost und Orientierung. In über fünfzig Sprachen übersetzt, bietet es eine faszinierende und auch heute noch tief bewegende Erkundung der menschlichen Willenskraft.

Über den Autor

Prof. Dr. Viktor E. Frankl (1905–1997) war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien und Professor für Logotherapie u. a. in San Diego, Kalifornien. Begründer der Logotherapie. Inhaber von 29 Ehrendoktoraten. Seine Bücher wurden in 22 Sprachen übersetzt.

Viktor E. Frankl

… TROTZDEM

ZUM LEBEN SAGEN

Ein Psychologe erlebtdas Konzentrationslager

Mit einem Vorwort von Ariadne von Schirach

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Neuausgabe 2024, in neuer deutscher Rechtschreibung, © 1977 by Viktor E. Frankl

Inhaber der deutschsprachigen Buchrechte: Kösel-Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81683 München

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagmotiv: ©FinePic®, München

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-05903-3V004

www.koesel.de

INHALT

Philosophische Nachtwache

Bekenntnis zu Viktor Frankl

Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager

Synchronisation in Birkenwald

Weitere Werke von Viktor E. Frankl

Über den Autor

PHILOSOPHISCHE NACHTWACHE

Vorwort zur Neuausgabe von Ariadne von Schirach

Die Welt brennt. Krieg, Klimawandel, Ungleichheit – die Krise hat viele Gesichter und lässt sich doch an zwei Achsen erzählen. Zum einen geht es um die Frage, wie wir Menschen miteinander zurechtkommen, zum anderen geht es um unser Zusammenleben mit den anderen Spezies. Beides spitzt sich zu – vom frauenfeindlichen Backlash über Queerfeindlichkeit zu Antisemitismus, der im Zuge des globalen Rechtsrucks ebenso verlässlich aufflammt wie Fremdenhass und Zukunftsangst. Auch unser Umgang mit der Natur ist immer noch von Egoismus, Gier und Ausbeutung geprägt.

Die vielen Facetten der Krise und die sie begleitenden Gefühle von Schuld und Angst, Sehnsucht und Traurigkeit (wie sie auch im Phänomen des ecological grief, der Trauer über die Zerstörung der Natur, zum Ausdruck kommt) sind zugleich eine deutliche Aufforderung, anders mit Menschsein und Leben umzugehen. Bis dahin befinden wir uns in einem Übergangszustand, den ich als psychotische Gesellschaft beschrieben habe. Diese Metapher illustriert ein kollektives Identitätsproblem1, das immer dann virulent wird, wenn alte Menschenbilder nicht mehr gelten und neue noch nicht gefunden sind.

Solche Zustände haben großes Potenzial, sie bringen das Beste, aber auch das Schlechteste in uns zum Vorschein. Und weil es in solchen kritischen Phasen letztlich darum geht, wer wir Menschen zukünftig sein können und sein wollen, ist es an der Zeit, von den Besten zu lernen. Von Menschen wie Viktor Frankl, der in seinem Werk die menschliche Freiheit ins Zentrum stellt. Sie befähigt uns, auf unser Menschsein selbst zu antworten und dadurch bewusst Verantwortung für unser Leben und Zusammenleben zu übernehmen. Diese Freiheit2 ist keine theoretische Freiheit, sondern eine praktische, und Frankl hat mit seinem eigenen Leben darüber Zeugnis abgelegt, dass sie auch eine mögliche ist.

Wenn ich in Frankls Bericht lese, wie der damals schon erfolgreiche Arzt und Autor im Jahr 1942 zusammen mit seiner Frau Mathilde, Tilly genannt, und seinen Eltern Gabriel und Elsa nach Theresienstadt gebracht und wie ihnen alles abgenommen wird, wie sie getrennt werden und seine Reise durch insgesamt vier Konzentrationslager beginnt, kommen mir die Tränen. Zum einen wegen Frankls Tapferkeit, wegen seiner Großmut, wegen des fairen, präzisen Blicks, mit dem er das Unerträgliche (Entbehrung, Entwürdigung, Entmenschlichung) ebenso wie das Unverlierbare (Freude über Schönheit, Wissen um den eigenen Wert, Kameradschaft) beschreibt. Das rührt mich sehr und tut mir gut – es tut uns allen gut, zu wissen, dass man Mensch bleiben kann in unmenschlichen Umständen, das Haltung Halt gibt und Tugend trägt.

Doch es ist zugleich fast unerträglich, was ihm und so vielen anderen geschieht. Es ficht an, es berührt, es trifft im Inners-ten. Diesen Schmerz können alle empfinden, aber mein eigener Schmerz hat einen doppelten Boden. Denn es war mein Großvater Baldur von Schirach, der von 1940 bis Kriegsende Gauleiter von Wien war und dort auch die Deportationen verantwortete. Was soll ich da fühlen? Mein lieber Frankl, der mir so viel bedeutet, der mir Leitstern ist und Trost, Vorbild und Begleiter, und es ist mein eigener Großvater, der ihm dieses unermessliche Leid angetan hat, ihm und so vielen anderen. Ich fühle Scham, Entsetzen, Traurigkeit. Und Verantwortung, verstanden durchaus in Frankls Sinne: die Notwendigkeit, auf diese Dinge selbst zu antworten.

Mein Großvater war kein Gentleman-Nazi. Er war ein schäbiger Antisemit, ein Menschenfänger und ein Mörder. Als Reichsjugendführer unter Hitler hat er seine Bildung, sein rhetorisches Geschick und sein Charisma dazu benutzt, eine ganze Generation junger deutscher Männer davon zu überzeugen, es sei eine edle Tat, für den Führer zu sterben.3 Danach machte er als Gauleiter den Wienern weis, ihre »Kultur« sei so einzigartig, dass man sie unbedingt »reinhalten« müsse. Oh boy.

In dieser perfiden Verführung zu »falscher Größe« steckt für mich der Kern des faschistischen Identitätsangebots. Für uns alle ist das Menschsein und vor allem das »Ich«-Sagen eine schwierige, manchmal schier unlösbare Aufgabe. Hier greift damals ebenso wie heute das faschistische Podest: Egal wer du selbst bist, du bist auf jeden Fall besser als … jüdische Menschen oder … migrantische Menschen oder … welche gesellschaftliche Gruppe auch immer gerade in diese einseitige Identitätserzählung passt.

Solch wohlfeile Selbsterhöhung stabilisiert von innen, während das »auserwählte Kollektiv«, dem man dadurch angehören soll, von außen Zugehörigkeit gibt. Dabei ist diese letztlich fragile Identitätskonstruktion auf Kosten anderer gebaut, sie trägt nicht, sie hält nicht und sie gibt dem Leben keinen persönlichen Sinn. Das konnte ich auch an meinem Großvater beobachten: Nach 20 Jahren kam er reuelos und emotional tiefgefroren aus Spandau, überwarf sich mit seiner Familie und trank sich in Kröv an der Mosel zu Tode.4

Das Leben ist eben eine persönliche Angelegenheit. Und die Frage, wie man es gut lebt, verbindet Viktor Frankls Schaffen mit der philosophischen Tradition der Lebenskunst, die vor mehr als zweitausend Jahren mit dem antiken Philosophen Epikur begann. Als Gegenspieler Platons, der mit seinen Ideen und Idealen die theoretische Philosophie begründete, stellte Epikur das konkrete, individuelle und endliche Menschsein ins Zentrum seines Denkens. Und öffnet sich damit für Fragestellungen, die auch uns Heutige noch beschäftigen: Was ist der Mensch, wie können wir unserem Leben einen Sinn geben und woran sollen wir uns dabei orientieren?

Die Antworten, die Philosophen wie Epikur, Seneca oder Kierkegaard – oder Viktor Frankl, der auf seine medizinische Promotion 1948 einen Doktor in Philosophie folgen ließ – auf diese Fragen gefunden haben, sind ebenso einfach wie brauchbar: Der Mensch ist ein Wesen, das auf sein Menschsein selbst zu antworten hat. Innere Reichtümer wie Bildung und Resonanzfähigkeiten sind deshalb wertvoller als äußere Güter, reich ist nicht nur, wer viel hat, sondern auch, wer wenig braucht, und das größte Glück des Menschen ist der andere Mensch. Schon bei Epikur, der ein versierter Naturwissenschaftler war, kommt allerdings auch ein tragfähiges Interesse an der Sache hinzu. Ein selbst gewähltes Verhältnis zum Ganzen, das sich ebenso wissenschaftlich wie spirituell äußern kann, als Naturbegeisterung oder Fachkompetenz, als gesellschaftliches Engagement oder künstlerische Erfüllung. Von dieser belastbaren Weltlichkeit hat sich auch Viktor Frankl leiten lassen. In seiner Autobiografie Dem Leben Antwort geben schreibt er:

Das Beglückendste ist für mich, in einer Stadt soeben eine Publikation abgeschlossen und das Manuskript abgeschickt zu haben, in den Bergen gerade eine schöne Wand zu durchklettern und die kommende Nacht in einem anheimelnden Zimmer in der Schutzhütte mit einem lieben Menschen zu verbringen.5

Arbeit, Natur, Beziehungen. Und Humor.6 Das trägt uns alle. Doch die Lebenskunst als jahrtausendealte Tradition eines bewusst gelebten Lebens ist zugleich eine zutiefst individuelle Angelegenheit. Hier gibt es keine Idealtypen, sondern nur Vorbilder, die mit ihrem echten Leben für das, was sie denken, geradestehen. Aus dieser Perspektive ist jede Trennung zwischen Philosophie und Philosophierenden hinfällig – das eigene Leben ist das primäre Objekt der Bemühungen, und alles, was man begreifen will, muss man durch sich selbst begreifen. In Frankls Theaterstück Synchronisation in Birkenwald sagt Sokrates dazu: »Keiner versteht, was wir sagen oder schreiben, ehe er nicht selbstständig denkt, bevor er es nicht selber entdeckt und sich selber erweckt.«

Doch was entdecken wir in uns? Wir entdecken unsere Widersprüche, unsere Entscheidungsmacht und unsere Fähigkeit zur Selbststeuerung7 verstanden als unsere reale und folgenreiche Verantwortung für unser Tun und Lassen. Wir entdecken unseren Geist und damit das, was uns mit uns selbst und miteinander verbindet. Der menschliche Geist ist Bedingung unserer Gleichheit und Quelle unserer Unterschiedlichkeit zugleich. Durch ihn können wir uns selbst erkennen, uns an selbst gewählten Werten aufrichten und aus den Konsequenzen unseres Handelns Konsequenzen ziehen.8 Doch zugleich befähigt er uns, von uns abzusehen, lesend durch Raum und Zeit zu reisen und uns in andere und anderes hineinzuversetzen. Dazu schreibt Kierkegaard in Der Begriff Angst:

Sympathie soll man empfinden, doch diese Sympathie ist erst dann echt, wenn man sich recht tief eingesteht, dass allen geschehen kann, was einem Menschen geschieht […] Erst wenn der Mitleidende in seinem Mitleid sich zum Leidenden so verhält, dass er im strengsten Sinne begreift, dass hier von seiner eigenen Sache die Rede ist, bekommt das Mitleiden vielleicht einen Sinn.9

Menschsein heißt, darüber nachzudenken, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Und was es heißen sollte. Dieses »helle Zimmer«, wie ich es nenne, in welchem wir ein Licht auf unser Dasein werfen, uns erkennen, ausrichten und aufrichten können, ist der Raum, in dem sich seit Jahrtausenden die großen Geister treffen, von dem sie uns erzählen, in den sie uns einladen. Antworte auf dein Leben, sagen sie, übernimm Verantwortung für deine Entscheidungen und vergiss nicht, dich um deine Seele zu kümmern.

Frankls Stunde schlägt, wenn draußen das Licht ausgeht, wenn Menschen wie zur Zeit des Nationalsozialismus ihre Menschlichkeit verlieren und damit auch den Sinn ihres Lebens und Zusammenlebens. Frankl hält Nachtwache im hellen Zimmer, heiter und unerbittlich, bis der neue Tag anbricht. Sein Bericht – er hat ihn in neun Tagen diktiert, ein halbes Jahr nach seiner Befreiung, wissend, dass (fast) alle seine Lieben in den Lagern gestorben waren10 – lässt uns lesend nachvollziehen, wie ein einzelner Mensch auch in tiefster Dunkelheit das innere Licht behütet. Und dadurch exemplarisch für uns alle Zeugnis davon ablegt, dass es selbst in größter Bedrängnis noch möglich ist, eine eigene Haltung zu den Dingen zu finden, sich selbst treu zu sein und die Hoffnung nicht zu verlieren. Frankl gebraucht dafür die lebenserhaltende Kraft des kundigen Manifestierens – keine Träumerei, kein falsches »Leben im Morgen«, sondern eine in den eigenen Möglichkeiten liegende Zukunft, die er sich selbst geschenkt und an der er festgehalten hat. In den schwersten Stunden im Lager stellte er sich vor, wie er einst einen Vortrag über seine Erfahrungen im Lager halten würde. Und genau so kam es auch.

Selbstdistanzierung, eine klare Vision von der Zukunft, Vertrauen – das trägt, auch heute. Doch Frankl hat in sein Jahrhundertbuch noch etwas Weiteres, unschätzbar Wertvolles hineingelegt: eine Denkfigur, eine Haltung, die jeden und jede, die sich darauf einlassen, befähigt, auch in schweren Stunden Sinn aus der eigenen Situation zu machen.

Diese Selbstbefähigung kreist um einen fundamentalen Perspektivwechsel, der ihn schon als 15-jähriger beschäftigte und der auch der von ihm begründeten therapeutischen Schule der Logotherapie und Existenzanalyse zugrunde liegt.11

Wir sind gewohnt, das Leben nach seinem Sinn zu befragen.12 Doch Frankl schlägt vor, uns stattdessen selbst als Befragte zu verstehen, an die das Leben in jeder Situation und in jedem Augenblick Fragen stellt, auf die wir immer wieder neu antworten müssen. Diese »Forderungen der Stunde« sind mannigfaltig, situativ und persönlich.13 Hier kommt auch die »Unvertretbarkeit« ins Spiel, ein typischer Frankl-Ausdruck, der die antike Tradition der persönlichen Verantwortlichkeit aktualisiert und uns damit alle in eine Welt voller Sinn, Verantwortung und Engagement entlässt. Denn das Leben will etwas von dir, du bist gemeint, und alles, was du nicht selbst tust, bleibt für immer ungetan. Du hast den Sinn deines Lebens selbst in der Hand. Denn das Warum, das du suchst, entsteht, wenn du immer wieder neu, anständig und aufrichtig, mit Staunen und Zittern, so gut es eben geht, auf dein Dasein antwortest. Wie ein fernes Echo Kierkegaards »Werde, wer du bist«.14

Das ist das Notwendigste, aber auch das Schwerste, denn wir Menschen sind seltsame Wesen, widersprüchlich, krumm und fehlerhaft. Deshalb ist es ja so verführerisch, sich am anderen identitär gesundzustoßen, anstatt aus der eigenen Unordnung immer wieder Sinn zu machen. Doch nur wenn wir bewusst leben, haben wir wirklich gelebt. An dieser Stelle ermuntert uns Frankl dazu, dem Leben immer wieder Bewahrenswertes abzuringen, Erlebnisse und Erfahrung mutig zu verwirklichen, aufmerksam die Früchte des Augenblicks zu pflücken und alles in der Erinnerung gerettet zu wissen. Damit auch wir einst sagen können: Ich habe gelebt.

Die leitende Zukunft und die bewahrende Vergangenheit um eine aufgeräumte Gegenwart ergänzend, schlage ich vor, zugleich ajour zu leben, das heißt alles, was dringlich und wesentlich ist – Schulden und Entschuldigungen ebenso wie Abneigungen und Zuneigungen –, nicht in sich anzustauen, sondern immer wieder zu entäußern. Denn das Leben ist kurz und gewisse Versäumnisse hinterlassen ein Bedauern, das kälter ist als der Tod.

Zeit, bewusst zu leben. Zeit für Frankl. Seine Bücher gehören zu den lohnendsten Lektüren, denen man sich widmen kann. Alle, die mit seinen Gedanken, die er gerade in dem vorliegenden Buch in einmalig eleganter, lesbarer und zutiefst freundlicher Weise vorträgt, in Berührung gekommen sind, sind davon berührt, genährt und inspiriert worden. Doch können uns seine Erfahrungen auch helfen, uns in einer brennenden und krisengeschüttelten Welt zurechtzufinden?

Unbedingt. Mehr noch, in ihnen liegt ein Weg in eine bessere Zukunft, den wir nur finden können, wenn wir bereit sind, ihn auch selbst zu gehen. Im Fadenkreuz der aktuellen Krisen steht die Frage nach dem Menschen, die Frage nach uns. Und wenn wir uns fragen, wie es zu alledem kommen konnte, kommen wir nicht umhin, von der Gier zu sprechen, von Profit und Ausbeutung, Ignoranz und Eigennutz. Begleitet wurde einseitige Orientierung an unseren niedersten Instinkten von einer beispiellosen Materialschlacht, die in unzähligen Konsumangeboten einlädt, innere Werte durch äußere Objekte zu ersetzen und die mühsame Arbeit am eigenen Charakter durch unendliche Selbstoptimierung.

Wir haben gerade wirklich vergessen, dass der Mensch innen größer ist als außen, und so ist die Welt, in der wir leben, an zu vielen Stellen nicht nur oberflächlich, sondern auch geistlos, ja psychotisch. Eine Psychose als ein seelisch-geistiger Ausnahmezustand ist durch den zeitweiligen Verlust eben dieses Geistes bestimmt. Ohne Geist ist das Leben sinnlos. Es mangelt an Urteilskraft, Kreativität und zukunftsfähigen Antworten, man fühlt sich allem hilflos ausgeliefert.

Gesellschaftlich zeigt sich dieser Geistes- und damit eben auch Sinnverlust beispielsweise als Unfähigkeit, Widersprüche wie die zwischen Armen und Reichen oder Heimischen und Fremden auszubalancieren oder auf gesellschaftliche Probleme wie ungebremst steigende Mieten und Lebenshaltungskosten bei stagnierenden Löhnen und Renten angemessen zu reagieren. Und das ist in jeglicher Hinsicht eine Frankl-Situation. Zum einen, weil er mit seinem Beharren auf die Kräfte des menschlichen Geistes nicht das Niederste, sondern das Höchste in uns anspricht. Mehr noch, er nimmt uns sogar in die Pflicht, selbst etwas aus unserem Menschsein zu machen. Er schreibt:

Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat; aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist, aufrecht und ein Gebet auf den Lippen.15

Der Weg aus der Krise führt ins Zuhören. Wir alle sind aufgefordert, unsere Selbstsucht zu überwinden, indem wir uns fragen, was das Leben gerade von uns erwartet und wie wir dort, wo wir sind, als die, die wir eben sind, darauf angemessen antworten können. Wir können vielleicht nicht das Ganze (er)lösen, aber wir können jeden Augenblick in einen sinnvollen Augenblick verwandeln. Mit seiner Einladung, nicht nur das Leben nach seinem Sinn zu befragen, sondern uns selbst auch als Befragte zu verstehen, fügt Frankl der schöpferischen Dimension des Menschseins etwas hinzu, das wir Verpflichtung nennen können, verstanden als Notwendigkeit, angemessen und gewiss auch mitfühlend und großzügig auf das eigene Dasein und Mitsein zu antworten. Dazu befähigt uns unser Sinn-Organ, das Gewissen. Und das ist ganz schön streng. In Der unbewusste Gott schreibt Frankl:

Gibt es doch auf jede Frage nur eine Antwort, nämlich die richtige, für jedes Problem nur eine Lösung, nämlich die gültige, und so denn auch in jeder Situation nur einen, nämlich den wahren Sinn.16

Dieser Sinn entsteht, wenn wir unserer eigenen Position im Ganzen gerecht werden.

Uns selbst werden wir gerecht, wenn wir den Ort, an den uns das Leben gestellt hat, etwas aufgeräumter zurücklassen. Dem Ganzen werden wir gerecht, wenn wir vom Nehmen ins Geben kommen, von der Gier zum Gemeinsinn, vom Erhalten ins Erblühen.17 Wir sind doch nicht hier, um uns an der Welt zu bereichern, sondern wir sind hier, um die Welt mit uns zu bereichern! Es ist an der Zeit, endlich wieder mehr in sie hineinzugeben als wir hinausnehmen. Ein anderer Ausdruck für diese Haltung ist Liebe.

Berlin, 23. Januar 2024

Ariadne von Schirach

1 Diese Brüchigkeit verweist auch auf die identitären Bewegungen, welche oft rückwärtsgewandte Antworten auf die schwierige Frage nach dem Menschen anbieten – Nationalismus, Sexismus usw.

2 »Alle Freiheit hat ein Wovon und ein Wozu: das, ›wovon‹ der Mensch frei sein kann, ist das Getriebensein – sein Ich hat Freiheit gegenüber seinem Es; aber das, ›wozu‹ ein Mensch frei ist, ist das Verantwortlichsein […] zum Gewissen-haben«, aus Viktor Frankl: Der unbewusster Gott, Psychotherapie und Religion, Kösel München 2023, S. 39

3 Baldur hatte ein Händchen für Marketing. Er war, auch in Zusammenarbeit mit meinem Urgroßvater Heinrich Hoffmann, dem »Leibfotografen« Hitlers, maßgeblich an dem grundsätzlich antisemitisch geprägten Narrativ der »deutschen Volksgemeinschaft« beteiligt, ebenso an der kunstvollen Ausgestaltung des »Führerkults«. Siehe zu Baldurs Propagandaarbeit und den bis heute andauernden Folgen seiner Wiener Kulturpolitik auch Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler, Oliver Rathkolb, Wien 2020.

4 Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde, aber ich habe seine Nase. Und ich dichte gerne, wie er auch. Vielleicht hätten wir uns gemocht. Vielleicht auch nicht. Von Frankl zu lernen, heißt auch, zwischen Mensch und Sache zu trennen – die Sache, das Verhalten, die Taten können wir verurteilen, doch jeder Mensch ist nicht nur einzigartig, sondern auch im Werden begriffen, kann sich ändern, umkehren, neu werden.

5 Frankl liebte das Klettern, auch weil er dafür erfolgreich seine Höhenangst überwinden musste (Originalton: »Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen«). In seiner Autobiografie Dem Leben Antwort geben. Autobiografie. Beltz Weinheim 2022, S. 34 führt er aus: »[…] und es ist eigentlich gar nicht so übertrieben, wenn Johannes Baptist Torelló (ein Wiener Geistlicher), wie er einmal in der Österreichischen Hochschulzeitung schrieb, mich im Verdacht hat, die mir verliehenen 27 (final 29) Ehrendoktorate würden mir nicht so viel bedeuten wie die beiden Klettersteige in den Alpen, die mir zu Ehren von ihren Erstbegehern ›Frankl-Steige‹ getauft wurden.« Siehe dazu auch: Michael Holzer und Klaus Haselböck: Berg und Sinn. Im Nachstieg von Viktor Frankl, Bergwelten Wals bei Salzburg 2019.

6 Frankl hat in diesem Buch nicht nur dem Humor ein eigenes Kapitel gewidmet (Lagerhumor), sondern machte auch gern Witze. Mein liebster geht so: »Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war ich in eine literarisch ambitionierte Runde eingeladen, in der jemand seine jüngste literarische Produktion vorlas. Mein verstorbener Cousin Leo Korten, der beim BBC in London tätig war, flüstert mir zu: ›Kafka.‹ Er meinte, es handele sich um eine Kafka-Stil-Imitation durch einen Kafka-Epigonen. Ich flüsterte zurück: Ja, aber Neskafka.« Vgl. Dem Leben Antwort geben, S. 25.

7 Zum Begriff der Selbststeuerung siehe auch Joachim Bauers Buch Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens. Blessing München 2018.

8 Das heißt manchmal auch gegen unsere Impulse und Gefühle zu handeln, wie Frankl, der sich seine Höhenangst nicht durchgehen ließ. Er sprach diesbezüglich von der »Trotzmacht des Geistes«, einem zentralen Konzept der Logotherapie.

9 Søren Kierkegaard: Der Begriff Angst. Reclam Ditzingen 1992, S. 64 und 140.

10 Auch sein Bruder Walter starb in einem Konzentrationslager, nur seine Schwester Stelle, die 1942 nach Australien emigriert war, überlebte den Holocaust. 1947 heiratet Viktor Frankl seine zweite Frau Eleonora Schwindt, Elly genannt, einige Zeit später wird ihre Tochter Gabriele geboren.

11 Während Sigmund Freud Anfang des 19. Jahrhunderts sein therapeutisches Augenmerk auf Triebstrukturen und frühkindliche Sexualität legte, betonte sein Kollege Alfred Adler mit seiner Individualpsychologie die menschlichen Minderwertigkeitskomplexe und Machtwünsche. Mit seiner Logotherapie (das griechische Wort »logos« verweist hier auf Sinn) und Existenzanalyse (als bewusstes Verantworten des eigenen Daseins) begründete Frankl die »dritte Schule der Wiener Psychotherapie«. Sie fügt dem leib-seelischen Verständnis des Menschen – ergänzend, wie er stets betont –, das Geistige hinzu. Geistige Fähigkeiten wie Selbsttranszendenz, Humor und Perspektivwechsel sind von zentraler Bedeutung, ebenso wie das Annehmen und Aneignen von Leid, Krankheit und Tod. Weil Frankl den Fokus auf unsere »höheren« Fähigkeiten legt, spricht er manchmal, ein wenig scherzhaft, von »Höhenpsychologie« – im Vergleich zu Freuds und Adlers »Tiefenpsychologie«.

12 Frankls großes Verdienst besteht darin, uns allen nachvollziehbar gemacht zu haben, dass auch Leiden sinnhaft sein kann. Damit erinnert er uns daran, dass das Leben an sich einen unverlierbaren Sinn hat; einen Sinn, den wir in drei Dimensionen erfahren können: Sinn, den wir gestalten durch Werke und Taten, Sinn, den wir erfahren in Beziehungen, Kunstgenuss und Naturerfahrungen, und den Sinn, den wir finden, wenn wir uns auch dunklen Stunden unserer Deutungsmacht bewusst werden und dadurch eine eigene Haltung zu dem, was uns geschieht, finden, wählen und leben.

13 Diese unmittelbare Gegenwärtigkeit verbindet Frankl sowohl mit der Tradition der Achtsamkeit, die versucht, auf die »Stimme des Augenblicks« zu lauschen, als auch mit dem traditionellen Zen-Buddhismus, der ebenfalls dazu anhält, wach und achtsam, präzise und angemessen »in der Zeit« zu stehen. Für eine Vertiefung dieser Perspektive empfehle ich Doris Zölls: Mumonkan. Sich selbst finden in der Weisheit alter Zen-Koans, Kösel München 2019.

14 Dieser Ausspruch – ursprünglich stammt er wohl vom griechischen Lyriker Pindar – wird manchmal auch Friedrich Nietzsche zugeschrieben, den Frankl ebenfalls schätzte und von dem er sich inspirieren ließ – beispielsweise von dessen Diktum: »Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie«.

15 Siehe diese Ausgabe S. 141

16 Viktor Frankl: Der unbewusste Gott. Psychotherapie und Religion. dtv München 2022, S. 69. Zur Frage nach dem Verhältnis von Geist und Verpflichtung siehe auch Omri Boehm: Radikaler Universalismus, Jenseits von Identität. Propyläen Berlin 2022.

17 Dieser Gedanke korrespondiert mit dem Begriff der Regeneration. Während der gerade gebräuchliche Nachhaltigkeitsbegriff allein um Systemerhalt zu kreisen scheint, liegt aller echten Nachhaltigkeit ein ebenso notwendiges Denken der Regeneration, verstanden als Systembereicherung, zugrunde. Siehe hierzu auch das ethische Prinzip von Tikkun Olam, der mitverantwortlichen Sorge um die Verbesserung der Welt. Ob man einen Ort besucht und dort nicht nur keinen Müll hinterlässt, sondern aktiv welchen mitnimmt, ob man alten Möbeln neue Schönheit schenkt oder Gebäude auf eine Weise saniert, die sowohl für die Natur als auch für die Menschen einen Mehrwert schafft – Regeneration kreist um eine aktive, bewusste und durchaus auch ästhetische Sorge um unser Leben und Zusammenleben. Denn wenn wir es schon machen müssen, warum machen wir es nicht schön?

BEKENNTNIS ZU VIKTOR FRANKL

Vorwort von Hans Weigel zur Originalausgabe

Die Wiener Hofburg hat in unserem heutigen Bewusstsein ebenso wenig mit dem Hof zu tun wie das Wiener Burgtheater mit einer Burg.

Von einem neuen Jahrhundert längst säkularisiert, republikanisiert, beherbergt die Wiener Hofburg staatliche Sammlungen, Abteilungen der Universität, Vereinskanzleien, sogar Privatwohnungen; sie ist Schauplatz von Kongressen, hat Säle für Ausstellungen, Konzerte und Vorträge.

Bei der alljährlich hier abgehaltenen österreichischen Buch-woche erhielt im Herbst 1976, ein Jahr nach Konrad Lorenz, Viktor Frankl in einem festlich gestimmten, strahlend erleuchteten Saal der Hofburg den Donauland-Preis für sein Lebenswerk.

Zwei Aspekte gaben diesem Abend von der Vergangenheit her besondere Bedeutsamkeit.

Im Konzentrationslager, in extremer trostloser und hoffnungsloser Situation fand Viktor Frankl Trost und Hoffnung im Vorgriff auf die Zukunft.

Da stellte ich mir vor, ich stünde an einem Rednerpult in einem großen, schönen, warmen und hellen Vortragssaal und sei im Begriff, vor einer interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag zu halten unter dem Titel »Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager« und ich spräche gerade von alledem, was ich – soeben erlebte.

Und nun stand er in diesem großen, schönen, warmen und hellen Saal und sprach. Nicht nur seine therapeutisch prophetische Fantasie, auch seine Lehre war triumphal bestätigt: Er konnte diesen Abend erleben, weil er ihn im Geist vorwegnehmend damals erlebt hatte.

Der Augenblick hatte aber gerade in dieser Hofburg auch Sinn weit über das Persönliche hinaus.

Solange hier die Kaiser Hof gehalten hatten, hatten sie für alles, was rund um sie an Geist und Kunst geblüht hatte, nicht Augen und Ohren gehabt. Das offizielle kaiserlich-königliche Wien hatte insbesondere an dem großen Aufbruch in das zwanzigste Jahrhundert achtlos, indifferent, stumpf vorbeigelebt. Kaiser Franz Josef I. hatte das Neue nur zur Kenntnis genommen, indem er an dem von Adolf Loos erbauten, herrlichen neuen Haus am Michaelerplatz, das er von den Fenstern seiner Burg aus sehen konnte, Anstoß genommen hatte.

Die Welt hat inzwischen sehen gelernt, was der Kaiser nicht sehen wollte, sie sieht insbesondere in der Stadt Wien, seit sie nicht mehr Kaiserstadt ist, eine Hauptstadt der Tiefenpsychologie und Psychotherapie. Und so machte die Wiener Hofburg an Viktor Frankl gut, was sie Sigmund Freud, und nicht nur ihm, als Kaiserburg vorenthalten hatte.

Für Viktor Frankl kam die zweifache Wiener-Gutmachung spät; ihm gegenüber waren manche Unterlassungen zu sühnen. Denn nicht nur Kaiser haben bei uns große Geister unterschätzt und ignoriert.

Es hatte, dreißig Jahre vorher, verheißungsvoll begonnen. In einem unterirdischen kleinen Theater wurde 1946 eine Diskussion veranstaltet. Ein Mann, den keiner kannte, erschien auf der Bühne. Ich sehe ihn vor mir. Er war klein, unterernährt wie wir alle damals. Er sprach, und die Anwesenden spürten die Bedeutsamkeit des Augenblicks. Er zitierte aus einem Buch, das demnächst erscheinen würde: aus der »Ärztlichen Seelsorge«.

An diesem Abend, in diesem Augenblick, schien sich Viktor Frankls Wiederkehr in das Wiener Geistesleben zu vollziehen.

Seit jenem Abend bin ich mit ihm befreundet. Ich erlebte aus der Nähe seine vielversprechenden neuen Anfänge in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die ja auf vielen Gebieten vieles versprach, was die Folgezeit so oft nicht gehalten hat.

Viktor Frankl wurde Dozent, später Professor, er wurde Leiter einer Klinik für Neurologie und Psychiatrie, er setzte jene Karriere fort, die der März 1938 so grausam und tragisch unterbrochen hatte. Er war angesehen, er war bekannt …, aber Wien hat es auch ihm, wie so vielen, schwer gemacht. Dies erweist unter anderem die Geschichte der beiden Arbeiten, die in diesem Buch vereinigt sind, die nach drei Jahrzehnten dorthin zurückkehren, wo sie geschrieben wurden. Und die letzte Station der Reise ist charakteristischerweise ein Münchener, kein Wiener Verlag.

Die erste Auflage des Konzentrationslagerberichts (dreitausend Exemplare), in einem Wiener Verlag erschienen, war verkauft. Die zweite Auflage blieb liegen. Ein Dutzend Jahre später erschien in Amerika die englische Ausgabe, erlebte mehr als fünfzig Auflagen, wurde mehrfach »Buch des Jahres« und hat die Zweimillionengrenze überschritten. In fast alle denkbaren Sprachen wurde das Buch übersetzt … In Wien war Frankl bekannt, er war angesehen. Er durfte sich nicht verkannt fühlen, aber ihm war, als hätte er vielen um vieles mehr zu sagen, als sie ihn in Wien sagen ließen.

Ich war ihm in den ersten Jahren nach dem Krieg sehr nahe und wage es deshalb, an dieser Stelle ein Bekenntnis zu ihm abzulegen – nicht zu dem Arzt, dem Psychologen, dem Philosophen, dem Akademiker, sondern zu der weithin sichtbaren Institution, zum Präzeptor, der er in Wien hätte werden müssen, der er für mich damals geworden und seither geblieben ist. Ich will ihm für vieles danken, das ich ihm verdanke. Manche seiner Gedanken sind in mein Denken eingegangen, manche seiner Termini in mein Vokabular. Ich wäre oft in Verlegenheit ohne seinen Begriff der »Einstellung«, den ich von ihm gelernt habe.

Diesen Dank allein könnte ich allerdings auch in einem Brief abstatten. Da nun aber hier, endlich, zwei seiner persönlichsten Texte vereinigt und dem Leser deutscher Sprache vorgelegt sind, ist ein Dank besonderer Art fällig, wenn nicht überfällig.

Viktor Frankl hat gelebt, was er lehrt. Er kam aus der Hölle zurück in seine Vaterstadt, er hatte seine Eltern, seinen Bruder, seine Frau, er hatte alles verloren – doch er war frei von allen Impulsen der Rache, der Vergeltung. Nur ganz wenige, die aus den Lagern, aus dem Exil zurückkamen, waren wie er. Er war alsbald wieder, was er gewesen war: ein Wiener Arzt. Er leugnete, von Anfang an, die Kollektivschuld, er betonte immer wieder die positiven Ausnahmen von der unmenschlichen Regel. Er sah das Gute, das ihm und manchem seinesgleichen geschehen war, und überwand dadurch das vielfache Böse. Er »machte gut, was andere verdarben«. Seine Landsleute hatten ihn erniedrigt, gequält …, er vertauschte das Lagergewand mit dem weißen Mantel des Arztes und half ihnen als ärztlicher Seelsorger.

Es lässt sich kaum eine christlichere Haltung als jene dieses »Nichtariers« – und Nichtchristen – denken. Er predigte und verwirklichte den Sinn des Lebens, an den er noch in der äußersten Todesnähe unbeirrbar geglaubt hatte.

Sein Buch ist in der ganzen Welt verbreitet, aber angesichts der damaligen Absperrungen kaum zu einem einzigen Leser deutscher Sprache außerhalb Österreichs gelangt. Es hat den Originaltitel der Erstausgabe in veränderter Zeit zum Untertitel werden lassen. Denn die Konzentrationslager Hitlers und Himmlers sind heute historisch, sie sind nur ein Beispiel für vielfache andere, neuere Höllen; und wie Viktor Frankl seine Lagerzeit überwand, das ist inzwischen anwendbar geworden auf viele nicht nur deutsche Situationen, die Zweifel am Sinn des Lebens nahelegen.

Der neue Titel kommt von einer Vortragsreihe, die Viktor Frankl in einer Wiener Volkshochschule hielt und als Broschüre veröffentlichte. Er bedarf der Erklärung.

Dr. Friedrich Löhner-Beda war ein Wiener Literat, hatte mit zeitkritischen Versen begonnen, die populär geworden waren, hatte im Ersten Weltkrieg patriotische Gedichte publiziert, wurde Operettenlibrettist und hat vor allem für Franz Lehár gearbeitet (»Friederike«, »Das Land des Lächelns«). Aus dem Monarchisten war ein leidenschaftlicher Zionist geworden. 1938 kam er in ein Konzentrationslager, und dort ist er zugrunde gegangen. In Buchenwald schrieb er den Text eines Buchenwald-Liedes, das ein anderer Wiener Häftling vertonte, ein erschütterndes Dokument, dessen populär eingängige Verse im Marschrhythmus zur Haltung aufrufen und den Glauben an die Befreiung predigen. In diesem Text findet sich die Zeile »Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen«.

Und dieses Trotzdem-Ja ist auch die Botschaft der »metaphysischen Conférence«, die hier zum ersten Mal in Buchform und mit dem Namen des Autors vorliegt.

Sie ist im Lager erlebt und vage konzipiert worden. Ein Jahr nach der Befreiung stieg die Idee aus den Tiefen des Bewusstseins auf – Viktor Frankl schrieb den Text in ein paar Stunden nieder, in einem Atem gleichsam, als würde er ihm diktiert.

Einige Tage später las er seine dramatische Fantasie einigen Freunden vor. Ich war dabei. Ich will nicht vergleichende Literaturwissenschaft betreiben und Querverbindungen zu früheren und späteren verwandten Formen des Theaters bloßlegen. Ich fand und finde in diesem auch literarisch bemerkenswerten Text ein Document humain erster Ordnung – und ich kann nicht umhin, die Identität des Engels mit dem SS-Mann in die Nähe von Dostojewskis Großinquisitor zu rücken.

Frankl hat den Text damals auch einem Innsbrucker Freundeskreis vorgelesen. Ludwig von Ficker, Herausgeber des »Brenner«, der große, verehrungswürdige Trakl- und Kraus-Freund, lernte ihn kennen und erbat sich das Manuskript, das er 1948 in seiner Zeitschrift abdruckte. Nur wer weiß, wer Ludwig von Ficker gewesen ist, kann die ganze Bedeutsamkeit dieser Ehrung eines Zeitgenossen und seiner Botschaft ermessen. Frankl wählte für den »Brenner« das Pseudonym Gabriel Lion – eine Verbindung des Vornamens seines Vaters mit dem Mädchennamen seiner Mutter.

Eine Aufführung, zumindest eine Sendung als Hörspiel, um die ich mich bemühte, war damals leider nicht durchzusetzen. Sie wäre aufgrund dieser Wiederkehr dringend erwünscht!18

Die letzten Jahre haben Frankl für vieles entschädigt, was er durch seine Heimat erleiden und was er in seiner Heimat versäumen musste. Er ist Vortragsgast in allen fünf Kontinenten, mehrfacher Ehrendoktor, er hatte in Wien eine Gemeinde, er hat nun in aller Welt Schüler, Hörer, Jünger, Bewunderer. Sein Leben ist erfüllt, sein Wirken erfolgreich und weltweit anerkannt.

Auf den Seiten, die hier folgen, aber gibt er uns mehr. In dialektischer Spannung wird aus einem Stück Leben und einem Theaterstück das neue, zeitgemäße Gleichnis von der Größe des Menschen in seiner Schwäche, vom göttlichen Ursprung des Leidens.

Maria Enzersdorf, im Juni 1977

Hans Weigel

18 Inzwischen hat das Stück zahlreiche Aufführungen erlebt. Die erste Bühnenproduktion – nämlich die Aufführung einer von Joseph Fabry besorgten englischen Übersetzung – erfolgte in der amerikanischen Universitätsstadt Berkeley. Es folgten Aufführungen in Norwegen, Österreich, Deutschland und Schweden sowie szenische Lesungen, Hörspielproduktionen und eine Verfilmung.

EIN PSYCHOLOGEERLEBT DASKONZENTRATIONSLAGER

Der toten Mutter

EIN PSYCHOLOGE ERLEBT DAS KZ

Der unbekannte KZler