Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Dreißig - und weder Haus, Auto noch Boot? Das Leben zu Ende, bevor es richtig angefangen hat? Für das arbeitslose Lehrerpärchen Angelika und Andreas gibt es nur noch eines: Ab in die Südsee! Und da den beiden das nötige Kleingeld für den Kauf einer 300.000-Mark-Yacht fehlt, ist die Entscheidung schnell gefallen: Sie wird einfach geklaut! Mit Intelligenz und Sorgfalt fädeln sie den Coup ein und bereiten ihn so vor, dass nichts mehr schief gehen kann... Bis sie sich auf einmal mitten in einer Geschichte wiederfinden, aus der sie nicht mehr aussteigen können ... Ein brillant geplanter Coup wird zum Spiel auf Leben und Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

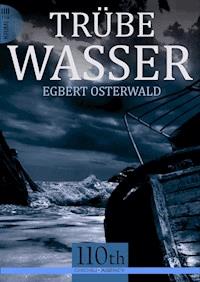

Trübe Wasser

Impressum:

Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency

Foto: fotolia.de

© 110th / Chichili Agency 2014

EPUB ISBN 978-3-95865-376-4

MOBI ISBN 978-3-95865-377-1

Urheberrechtshinweis:

ERSTER TEIL

Die Küste war von einem verschwommenen Strich zu einem leuchtend gelben Band gewachsen, das sich scharf gegen den azurblauen Himmel abhob. Die Sonne stand niedrig, sie blendete. Er kniff die Augen zusammen. Wenn er genau hinschaute, konnte er trotz des Gegenlichts den Strand erkennen, ein blendend weißer Strand, auf dem die Wellen des Ozeans langsam ausliefen. Darüber lag ein Streifen Grün, Palmen, wuchernde Schlingpflanzen. Vom Land her wehte ein leichter Wind, er brachte den Geruch von Muskat und Zimt, Blüten und tropischer Üppigkeit mit. Sie waren angekommen

Das Rauschen brechender Wellen mahnte Andreas, dass vor der Insel ein Korallenriff lag. In den nächsten Tagen mochten sie darin tauchen oder schnorcheln, in die farbige Unterwasserwelt eintauchen oder sich von den Wellen einfach tragen lassen, jetzt hingegen stellte es eine letzte Barriere dar.

Das Handbuch hatte die Einfahrt als »einfach« beschrieben - vorausgesetzt, man fand die richtige Ansteuerungstonne.

»Hast du die Karten?«, fragte er. Seltsam, dass so manche Eigenschaften ihm auch nach tausenden von Seemeilen nachhingen. Das Vergessen des Hafenhandbuches zum Beispiel.

Angelika nickte nachsichtig und reichte ihm den Kartensatz ans Steuer. So wie sie es immer gemacht hatte. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter und deutete in das glänzende Licht. »Dort drüben«, sagte sie.

Wie immer hatte sie auch die besseren Augen. Und während sie durch die Einfahrt rauschten, bewegtes Wasser, aber ohne Schaumkronen, und in die Einfahrt des Atolls hineinglitten, hatte er das Gefühl, ihrem Paradies ein Stück näher gekommen zu sein.

In dem stillen Wasser gehorchte das Schiff jedem Ruderdruck. Andreas genoss es, eins zu sein mit einem Instrument, das doch so viel mehr war als ein bloßer Gegenstand, ein Heim, das sie über tausende von Seemeilen sicher hierher gebracht hatte.

Der Anker lief aus, fasste sofort, natürlich, alles war an diesem Tag perfekt Und während sie beide mit einem Kopfsprung in das warme, türkisfarbene Wasser eintauchten, wusste er, dass es das vollkommene Glück war.

»Entschuldigen Sie«, hörte er eine Stimme, als er einen Stoß erhielt. »Dürfte ich auch einmal?«

Er blickte hoch. Vor ihm stand ein dicklicher Mann mit einem gepflegten grauen Vollbart und einer Prinz-Heinrich-Mütze. Dahinter der Verkäufer.

»Sie können das Schiff auch mit einer normalen Pinnensteuerung haben, wenn Ihnen das lieber ist«, sagte der Verkäufer beflissen.

Der Dicke fasste kurz entschlossen in die Griffleiste des Steuers und drehte spielerisch das Rad.

»Nicht schlecht«, meinte er und nahm Besitz ergreifend auf dem Sitz Platz.

Andreas fühlte, wie er von dem dicken Gesäß des Mannes kraftvoll zur Seite geschoben wurde. Freiwillig rückte er ab und lehnte sich gegen die Reling. Knapp drei Meter unter ihm lag der harte Boden der Ausstellungshalle. Die Brandung des Meeres, die er eben noch im Ohr gehabt hatte, verschwand und wurde vom Lärm der Bootsausstellung ersetzt, der sich unter dem Dach der Halle fing. Besucher, Schritte, Lachen, gedämpfte Gespräche, Rascheln von Unterlagen, und alles überlagert von dem durchdringenden Geruch von Polyester, aus dem die Schiffe gemacht worden waren, ein Geruch, der aus dem Schiffsinneren kam, an ihm haftete, ein Attribut der Neuheit, künstlich, und doch eine Verheißung von Freiheit und Ungebundenheit.

»Und?«, fragte der Dicke und machte eine Gebärde des Geldzählens.

»So wie hier steht, hundertdreißigtausend«, erwiderte der Verkäufer.

»Und als Messeboot?«

»Hundertachtzehn.«

»Für hundertdreizehn nehme ich es«, erklärte der Dicke entschieden. »Aber einschließlich Aufriggen und Überführung.«

»Überführung nach Hamburg wäre kein Problem ...«, versetzte der Verkäufer zögernd.

»In Hamburg steht es ja auch schon«, konterte der Dicke und lachte, als hätte er einen guten Witz gemacht.

Der Verkäufer lächelte höflich.

»Ich zahle ein Drittel an«, sagte der Dicke in einem Ton, der Widerspruch ausschloss. Seine Wangen glänzten rosig, und seinen Augen glaubte Andreas anzusehen, dass er bereits einige der kleinen Fläschchen getrunken hatte, die an den Ständen in der Halle feilgeboten wurden. Aber insgeheim wusste er, dass er es nur so sehen wollte und dass diese Augen nicht im Tran blickten, sondern kühl, rechnend - und dass diese Leutseligkeit, diese leicht angetrunkene Seemannsattitüde nur ein Firnis war.

Verdammter Schrotthändler, dachte er sich. Scheißkerl.

»Okay«, meinte der Verkäufer. »Aber dann müssten Sie fünfzig anzahlen.«

»Fünfzigtausend Euro«, fügte er hinzu, als wollte er sich der Summe noch einmal vergewissern.

»Bei kompletter Barzahlung noch einmal zwei Prozent?«, fragte der Dicke.

Der Verkäufer zögerte, dann nickte er. »Noch einmal zwei Prozent Skonto«, bestätigte er.

»Wir sollten das unten erledigen«, versetzte der Dicke sachlich. »Ich stelle Ihnen dann gleich den Scheck aus.« Dann drehte er sich um, nickte Andreas noch einmal freundlich zu, schwang sich über die Reling und kletterte die Treppe hinunter, die zu dem tiefer gelegenen Stand führte. Das Letzte, was Andreas von ihm bemerkte, war sein rotes Gesicht.

Einen Augenblick war er versucht, wieder hinter das Steuerrad zu rutschen, dort weiterzumachen, wo ihn der Dicke unterbrochen hatte. Auf der Leiter standen keine weiteren Besucher, und in der Kajüte war auch keiner, das wusste er. Er würde für einige Minuten ungestört sein. Für sich allein. In der Südsee. Tahiti. Korallenatolle. Aber irgendwie war der Zauber verflogen.

Noch einmal stieg er die enge Treppe in die Kajüte hinab, sog den Geruch von frischem Polyester in sich ein. So mussten Schiffe riechen, nicht nach Teer, nicht nach Tang, nicht nach Essensdünsten, sondern nach formbarem Kunststoff.

Er verließ den Stand, an dem der Dicke noch ein beiläufiges Gespräch mit dem Verkäufer zu führen schien, und ging an den endlosen Präsentationsständen der großen Yachtwerften vorbei in Richtung Ausgang. Hallberg Rassy, Bavaria, Comfort-Yachts, Westerley ... Er kannte die Namen auswendig, kannte die unterschiedlichen Typen, die sie bauten, kannte die Yachttests und wusste, welche Kielformen empfehlenswert waren.

Ich kann Ihnen den Scheck gleich ausstellen ... Fünfzig ...

Wenn er fünfzig sagte, dann meinte er fünfzig. Fünfzig lumpige Euro. Fünfzig, das war seine Kategorie. Fünfzig, nicht fünfzigtausend.

Er war mit dem Zug gekommen. So quetschte er sich nun in die U-Bahn, die ihn zum Hauptbahnhof brachte; er schob sich durch das Heer der Pendler, die Tag für Tag in Hamburg einfielen, aus dem Speckgürtel kamen, dem Wohlstandsbauch, der diese Millionenstadt umgab. Nur dass die Menschen neben ihm in der rumpelnden S-Bahn nicht nach Millionären aussahen und dass ihr Speck eher von Kärglichkeit herrührte denn von Wohlleben.

»War es schön?«, fragte Angelika, als er eintrat.

Die Dunkelheit war längst über das Land gefallen und verhüllte schamhaft, dass sie nicht in Blankenese wohnten und nicht am Rothenbaum. Und das Wasser, auf das sie blickten, war nicht die Außenalster oder die Elbe, sondern ein abgelegener Teil der Flensburger Förde, eine Hafengegend, die nur den Vorteil hatte, dass die Wohnungen hier nicht gänzlich überteuert waren. Es war eine Sozialwohnung, und obwohl sie jetzt etwas über der Einkommensgrenze lagen, war die Stadt noch nicht an sie herangetreten, eine höhere Miete zu zahlen.

»Doch«, antwortete er. »War schön.« Er dachte an den Dicken, den Scheck und daran, dass hundertdreißigtausend Euro für manche Menschen einfach nur eine erweiterte Portokasse darstellten. »Doch, es war sehr schön«, wiederholte er mit deutlich mehr Begeisterung, als er Angelikas prüfenden Blick bemerkte.

Normalerweise wäre Angelika auch mitgekommen, aber sie hatte heute noch kurzfristig für eine Kollegin einspringen müssen, und so war sie unabkömmlich gewesen.

»Hast du die Prospekte mitgebracht?«, fragte sie gespannt

Er öffnete die Tüten und zog einen Berg von bedrucktem Papier heraus. Yachten aller Größenordnungen, gesteuert von fröhlichen, lebenslustigen oder einfach auch nur sportlichen Menschen, vor paradiesischen Küsten, schwedischen Schären, Buchten im Mittelmeer.

Angelika hatte auf dem Heimweg Krabben, Matjesheringe und ein paar Brötchen gekauft und ein kleines Abendessen bereitet. Meistens fiel in der Kneipe, in der sie kellnerte, auch noch das ein oder andere ab, so auch heute, ein paar französische Quiches vom Vortag. Und während sie sich durch Hochglanzbroschüren blätterten, die Vorzüge der einen gegen die Nachteile der anderen Yacht abwogen, Preise und Zusatzausrüstung miteinander verglichen, kam ihm zu Bewusstsein, dass sie ein jährliches Ritual aufführten. Einmal im Spätherbst, Ende Oktober, gab es in Hamburg eine große Bootsausstellung, die Hanseboot. Sie war nicht ganz so groß wie die im Januar stattfindende boot in Düsseldorf; aber sie lag in der Nähe, und das hielt die Fahrtkosten günstig. Seit mehreren Jahren zogen sie beide hin, reihten sich ein in die Schar der zehntausende von Besuchern, die staunend vor neuen und altbekannten Yachten standen, die Träume verhießen, Fernweh und etwas kalkuliertes Abenteuer.

»Schau mal«, meinte Angelika plötzlich. »Die Feeling 28, so teuer ist die doch gar nicht ...«

»Ein Achtundzwanzig-Fuß-Schiff?«, fragte er zweifelnd zurück. Achtundzwanzig Fuß, also knapp achteinhalb Meter, waren so das Unterste, was man bei einer seegängigen Yacht ansetzen konnte. Dennoch war aber nicht zu übersehen, dass die Menschen auf dem kleinen Schiff recht viel Platz hatten.

Und während Angelika ins Schwärmen geriet, fiel ihm ein, dass für Schiffe dieser Größenordnung die Models etwa einsvierzig groß waren, um genau diesen Eindruck von Größe und Geräumigkeit vorzutäuschen, aber er sagte nichts.

Und ohnehin lagen die siebenundsiebzigtausend so weit über ihren finanziellen Möglichkeiten, dass es ebenso gut eine Million hätte sein können. Er würde nie seinen Fuß auf die Planken eines eigenen Schiffes setzen können. Nie.

Und doch war es ihnen damals so einfach erschienen. Die Uni Hannover, an der sie studiert haften, hatte einmal einen Segelkurs angeboten. Und aus irgendeinem Grund, den er heute auch nicht mehr nachvollziehen konnte, war er einfach hingegangen. Vielleicht weil die junge Studentin, die neben ihm in der Vorlesung über die deutschen Bauernkriege gesessen hatte, auch hingegangen war? Der kurze Schnuppertörn von Kiel durch die westliche Ostsee nach Dänemark hatte jedenfalls bei beiden ausgereicht, um zwei Passionen zu entfachen: die für einander und die für das Segeln. Und obwohl sie aus Niedersachsen kamen, war es für sie klar gewesen, an die Küste zu ziehen, und da war nur Schleswig-Holstein in Frage gekommen. Jetzt saßen sie hier fest.

»Die Bezirksregierung hat angerufen«, sagte Angelika unvermittelt. »Sie fragen an, ob du Interesse an einer Stelle in Itzehoe hast.«

»Eine volle Stelle?«, wollte er hoffnungsvoll wissen. Aber dann wäre Angelika wohl kaum so spät damit herausgerückt.

»Nur für vier Wochen und dann auch nur für zwölf Stunden.«

Wieder so ein Traumangebot. Für knapp eintausend Euro einmal quer durch das Bundesland zu fahren. Flexibilität zeigen, Einsatz. Seine jetzige Stelle hier in Flensburg an der Georg-Büchner-Schule, einer Gesamtschule in einem Arbeiterviertel, hatte er auch so bekommen. Zuerst in Kiel, dann hier in Flensburg. Ein Zwölf-Stunden-Vertrag als Vertretung für eine Kollegin im Schwangerschaftsurlaub, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Seit zwei Jahren ging das nun schon so. Mal hier, mal da. Zu allem Überfluss lief seine Stelle mit Ende des Schuljahres aus.

Als sie sich den Traum vom eigenen Schiff ausgemalt hatten, war es einfacher gewesen. Eine feste Stelle für einen von ihnen oder für beide, genügend Geld, nicht gerade so ganz üppig, aber immerhin ...

Er schaute auf. Angelika blätterte in einem Prospekt. Sie hatte lange blonde Haare, und was auch immer scherzhaft über Blondinen gesagt wurde, auf Angelika traf es mit Sicherheit nicht zu. Gut aussehend, intelligent, zielbewusst, zupackend. So zupackend, dass sie sich bei ihrem zweiten Staatsexamen durch eine Ohrfeige um alle Chancen für eine Einstellung gebracht hatte.

»Sie stehen zwischen zwei und eins«, hatte der Fachleiter ihr kurz vor der Prüfung ganz unumwunden gesagt. »Eine gute Chance auf eine Anstellung haben Sie allerdings nur bei einer Eins ...« Und dann hatte er leise hinzugefügt: »Für eine Eins sollten Sie mit den Waffen einer Frau kämpfen ...«

Dem grinsenden Mistkerl hatte sie eine schallende Ohrfeige verpasst. Sie hatte allerdings nur eine vorübergehende Genugtuung gebracht, denn Angelikas Endnote, eine Vier, begrub alle Hoffnungen auf eine Festanstellung. Mit dreißig immer noch kellnern ...

Die Prospekte hatten auf einmal ihren Reiz verloren. Angelika blätterte noch interessiert, aber er hatte genug gesehen, war heute genug herumgelaufen, war in Schiffe gestiegen und hatte Leitern erklommen, hatte Verkaufsgespräche mit Verkäufern geführt, von denen er wusste, dass ihnen nie ein echter Vertragsabschluss folgen würde.

Die Georg-Büchner-Schule lag im Westen Flensburgs, nicht allzu weit von ihrem Wohnort entfernt. Es war eine alte Arbeitergegend, und wie es sich für ein ordentlich sozialdemokratisch geführtes Bundesland gehörte, war die Schule, die man Ende der Siebzigerjahre erbaut hatte, bereits jetzt ein Fall für die Bausanierung. Ein fantasieloser, rechteckiger Klotz mit Einheitsfenstern, sorgfältig im oberen Drittel für die Oberlichter noch einmal geteilt, verkleidet mit angeblichen Isolierplatten, in denen das Wasser stand. Eine von der Stadt eingesetzte Kommission hatte an einem Hochsommertag dem Bau vor zwei Jahren volle Funktionsfähigkeit bescheinigt, sodass alle weiteren Wünsche von Eltern, Schulleitung und Hausmeister zunächst erst einmal auf die lange Bank geschoben werden konnten. Im Herbst standen unter den Flachdächern in der obersten Etage große Wassereimer, die das durch die Decke tropfende Wasser auffingen. Ein Stillleben wie in der untergegangenen DDR.

Dafür war der Unterricht auf dem neuesten pädagogischen Stand. Andreas hatte zwar auf der Universität Biologie studiert, hier war Fachwissen jedoch nicht unbedingt gefragt. PING - Projekt Integrierte Naturwissenschaften - stand auf dem Programm. Vor einigen Jahren hatte sich die Schule dies von einem alerten Professor der Pädagogischen Hochschule Kiel aufschwatzen lassen. Und jetzt badeten sie diese »wissenschaftlich begleitete« Idee gemeinsam aus. In den meisten Fällen waren die Lehrer nicht weiter als die Schüler, und wenn auch mancher brummte, dass er kaum Russisch unterrichten könne, nur weil er etwas Englisch konnte - immerhin waren es alles »Sprachen« -, dilettierten jetzt munter Physiker als Biologen, und Biologen versuchten sich zusammen mit ihren Schülern an den Anfängen der Unterscheidung zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Obwohl der Unterricht eigentlich schon seit zehn Minuten angefangen hatte, tobten in den Gängen Horden von Schülern. Manche Klassentüren waren zwar schon geschlossen, andere hingegen standen sperrangelweit offen, ein Zeichen, dass sich die Kollegen noch nicht in den Unterricht begeben hatten.

»In vielen Gesamtschulen ist das Problem der streunenden Lehrer genauso groß wie das der streunenden Schüler.« Dieser Ausspruch eines bekannten Erziehungswissenschaftlers ging Andreas durch den Sinn, als er den Flur entlang schlenderte.

Sylvia Niemöller, eine knapp fünfzigjährige Kollegin, trat gerade aus dem Fahrstuhl, der sie, zwar etwas langsamer, aber dafür unsicherer (immerhin blieb der betagte Fahrstuhl einmal im Monat stecken) den weiten Weg in die erste Etage gebracht hatte.

»Schon in dein Fach geschaut?«, fragte sie spöttisch.

»Nein«, erwiderte Andreas.

Die Uhr zeigte inzwischen knapp zwölf Minuten Verspätung an.

»Disziplinarkonferenz«, sagte Sylvia lakonisch und stellte ihre Schultasche auf den Boden. »Wegen Igor.«

Igor Nagel ging in die neunte Klasse, war aber über die Grenzen seines Jahrgangs hinaus bekannt.

»Wir sollten uns mal etwas überlegen«, fügte Sylvia noch hinzu. »Wir haben noch ein dienstliches Gespräch, geh schon in die Klasse ...«, scheuchte sie einen Schüler, der auf dem Gang herumtobte, davon.

»Müssten wir eigentlich ...«, gab Andreas zurück, stellte seine Schultasche ebenfalls hin und blickte erst die Uhr, dann Sylvia an. Vierzehn Minuten. Mit etwas Glück ließen sich sogar die nächsten fünf Minuten überbrücken.

Sylvia hatte es genauso wenig eilig wie er, und auch Schorse Böhm, Mathe- und Physiklehrer in der Nachbarklasse, gab noch einige Bemerkungen zu Igor zum Besten.

»Nun sollten wir aber mal ...«, meinte Sylvia schließlich, als sie nach etwa fünf weiteren Minuten den Fall Igor Nagel diskutiert hatten. Sie grinsten, frech wie nicht ertappte Siebtklässler, als sie sich schließlich den Klassen zuwandten und die Türen hinter sich schlossen.

Der Lärm verebbte nach seinem Eintreten nur geringfügig. Hinten schien wohl gerade eine Prügelei zu Ende gegangen zu sein, denn Benjamins Hemd stand offen, und Karsten krabbelte gerade aus einem Papierkorb. Nur wenige Mädchen waren auf ihren Plätzen, der Rest rannte wild umher. Noch zwanzig Minuten, ging es Andreas durch den Kopf. Nur noch zwanzig Minuten. Er erhob die Stimme etwas, ermahnte René und Wladimir, Ösman und Murat, sich endlich hinzusetzen. Zum Glück gehorchten sie nicht sofort, sondern tobten wie aufgezogene Kreisel noch ein wenig in der Klasse herum.

Noch achtzehn Minuten. So langsam war das Ende absehbar.

Durch das Fenster konnte er beobachten, dass in einigen Klassen des Nachbarflügels jetzt bereits die ersten Anzeichen für den Schluss der Stunde zu erkennen waren. Er holte ein paar Arbeitsblätter des Pädagogischen Instituts Kiel heraus, deren grafische Gestaltung ähnlich einfallslos war wie ihr Inhalt, und begann mit einigen suggestiven Fragen zur Beschleunigung. Nebenan unterrichtete wohl Schorse Böhm, ein begnadeter Physiker, die Nachbarklasse über ein Problem des Blutkreislaufs, von dem er vermutlich ähnlich viel verstand wie Andreas von der Geschwindigkeits- und Masseberechnung.

Fairerweise musste Andreas im Stillen einräumen, dass er hier in Biologie auch kaum geglänzt hätte. Norbert, Ösman, Wladirnir und Murat konnten schon alleine einen ganzen Arbeitsraum in kleine Teile zerlegen, und die Mehrheit der Klasse saß, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur schweigend da, doch jeder Lehrer wäre böse auf den Bauch gefallen, hätte er dieses Schweigen leichtfertig als Interesse missdeutet.

Im Grunde genommen war es egal, ob er da war oder nicht, ob er sich vorbereitete oder nur »Schwellenpädagogik« betrieb. Man musste nur aufpassen, dass es einem nicht so ging wie Ulrike Anderson. In ihrem Unterricht war kürzlich ein Schüler aus dem Fenster geworfen worden. Nur so zum Spaß. Das Klassenzimmer war zwar im ersten Stock gelegen, aber eineinhalb Meter unter dem Fenster hatte glücklicherweise ein Flachdach das Schlimmste verhindert. Trotzdem hatte es ein ziemliches Theater gegeben. Verletzung der Aufsichtspflicht und so. Aber solange dies nicht passierte und keiner ernsthaft verletzt wurde, war es der Schulleitung und der Schulaufsicht ziemlich egal, wie es in den Klassenzimmern aussah.

Zuweilen kam ihm zu Bewusstsein, dass auch sie damals mit ihren Lehrern nicht allzu sanft umgegangen waren. Er persönlich war zwar nicht besonders aufgefallen, aber einige seiner Klassenkameraden waren ganz ausgesprochene Schlitzohren gewesen. Aber verglichen hiermit ...?

Vor zwei Jahren, er war damals allerdings noch nicht an dieser Schule gewesen, war die Schule von einer Kommission des Ministeriums genauer unter die Lupe genommen worden. Die Damen und Herren hatten sich sehr lobend geäußert, und auch der alerte Professor aus Kiel war tief beeindruckt von dem pädagogischen Ethos und dem Leistungsstand gewesen.

Der Gong ertönte, und es erschien angesichts des in der Klasse herrschenden Geräuschpegels fast wie ein Wunder, dass jedes der Kinder ihn hörte.

In dem einsetzenden Höllenlärm war er der Erste, der die Klasse verließ. Offensichtlich aber hatten die durch langjährige Berufserfahrung routinierteren Kolleginnen und Kollegen der Nachbarklassen alle ihre Lernziele noch schneller erreicht als er, denn die Türen der Klassenräume standen offen, die Kollegen waren schon auf dem Weg ins Lehrerzimmer, angesichts des losbrechenden Hexenkessels der einzige Ort, der so etwas wie ein Refugium darstellte.

Höflichkeit war an dieser Schule nicht angesagt. Auch Andreas hatte sich mit einigen blauen Flecken daran gewöhnen müssen, dass Schülerorientierung an dieser Schule in jeder Beziehung Vorfahrt hatte und sich Erziehung auf das Bereitstellen von Lernarrangements beschränkte. Als die Tür des Lehrerzimmers schließlich hinter ihm zuklappte, empfand er die abrupt einsetzende Stille als Erlösung.

Er kannte nun inzwischen eine Reihe von Lehrerzimmern, und viele waren wie dieses hier: Flötotto-Möbel, eingerichtet in den Siebzigern, als die Schule konzipiert und gebaut worden war, inzwischen etwas in die Jahre gekommen und einmal nachgepolstert, aber noch ansehnlich, ein paar Blumen, die von einem Biologiekollegen aufmerksam gepflegt wurden. Eine Oase der Ruhe. Auch Sylvia Niemöller saß auf ihrem Platz und hatte eine dampfende Kaffeetasse vor sich stehen. Überhaupt war der Verbrauch von Kaffee erstaunlich. In keiner Schule war er so bereitwillig und in solchen Mengen ausgeschenkt worden. Wärme, die das Herz erreichte. Er setzte sich neben sie.

»Auch wieder eine pädagogische Sternstunde gehabt?«, fragte sie. Es klang nicht spöttisch, nicht einmal ironisch, sondern nur müde.

»Top«, antwortete Andreas und streckte den Daumen hoch. »Geradezu spitzenmäßig.«

Galgenhumor.

»Hol dir 'nen Kaffee«, versetzte sie. »Noch fünf Minuten.«

Als er zu dem Kaffeeautomaten ging, schweifte sein Blick durch den Raum. Es war so schwer auf den Punkt zu bringen. Ein oberflächlicher Beobachter hätte vermutlich eine recht lockere, vielleicht flapsige Stimmung wahrgenommen. Peter Warsteiner, einem ergrauten Achtundsechziger, der einen ganzen Tisch mit wahren oder erfundenen Anekdoten unterhielt, sah man zum Beispiel nicht an, dass er erst vor drei Wochen von einem Sanatoriumsaufenthalt zurückgekehrt war und ein Verfahren wegen vorzeitiger Dienstunfähigkeit lief. Er würde das nächste Schuljahr vermutlich nicht mehr erleben. Jedenfalls nicht an dieser Schule.

Die Tür wurde geöffnet, und der Schulleiter trat ein. Walter Milford war Anfang fünfzig, ein hagerer Mann, der einzige, der einen Anzug mit Krawatte trug. Es war zwar immer dieselbe, aber dies konnten Besucher, die ihn nur zuweilen zu Gesicht bekamen, schließlich nicht erkennen. Er ließ sich nur selten im Lehrerzimmer blicken, und aus gelegentlichen Hinweisen hatte Andreas den Eindruck gewonnen, dass die Mehrzahl der Kollegen ihn nicht besonders schätzte.

Allerdings war nicht zu verkennen, dass Walter Milford direkt auf ihn zukam. Unwillkürlich beschlich Andreas das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, eine Art schlechtes Gewissen, das Untergebenen wohl in langen Generationen unbewusst antrainiert worden war.

»Haben Sie einen Augenblick Zeit?«, fragte Milford kurz. Es war wohl nur eine rhetorische Frage, denn er wartete Andreas' Antwort nicht einmal ab, sondern fügte hinzu: »Ich erwarte Sie in meinem Dienstzimmer.«

Das Dienstzimmer war groß, es ging zur Außenseite hinaus und gab den Blick auf den Eingangsbereich der Schule frei. Die braun bezogenen Stühle passten nicht recht zum grauen Resopal der hohen Aktenschränke, und auch die moderne Niedervoltschreibtischlampe wirkte auf dem wuchtigen Teakschreibtisch deplatziert.

Milford bot Andreas keinen Stuhl an, setzte sich aber sofort hinter seinen Schreibtisch.

»Haben Sie mir etwas zu sagen?«, fragte er nur.

Führungsstil, ging es Andreas durch den Kopf. Du könntest ruhig einmal eine Fortbildung in Sachen Führungsstil besuchen. Dies hier kam ihm wie eine Schmierenkomödie vor.

»Nein«, antwortete Andreas.

Milford schob sein Kinn vor.

»Sie hatten am Freitag während der zweiten großen Pause Aufsicht in Flur drei. Ich habe Sie dort nicht angetroffen.«

Scheiße, ging es Andreas durch den Kopf. So ein Mist. Das könnte wirklich stimmen.

»Ich weiß nicht, ob ich anwesend war. Wenn, dann müsste ich es vergessen haben. Es täte mir Leid ...« Er hoffte, dass es einerseits schuldbewusst, andererseits aber nicht allzu devot klang.

»Wir haben einen Erziehungsauftrag«, dozierte Milford. »Und wir haben eine Aufsichtspflicht. Wie können wir erwarten ...«

O Gott, dachte Andreas. Jetzt nicht diese Leier.

»... dass Schüler Werte und Normen für sich akzeptieren, wenn wir selbst ihnen kein Beispiel geben. Oder meinen Sie, dass derartige Bestimmungen für Sie nicht gelten, Herr Weinert?«

Andreas erwiderte nichts.

»Ich warte auf Ihre Antwort.«

Von all den Schulen, die ich kennen gelernt habe, und das sind inzwischen schon einige, ist mir so etwas noch nie geboten worden. Sie sind ein Leuteschinder.

»Es tut mir Leid«, murmelte Andreas. Und als er das ungeduldige Gesicht seines Vorgesetzten sah, fügte er hinzu: »Es wird nicht wieder vorkommen «

Befriedigt lehnte sich Milford in seinem Sessel zurück. »Wir sind eine leistungsorientierte Schule. Eine Schule, die Standards setzt, in der die Eltern, die sich für uns entschieden haben ...«

Andreas dachte an die Horden der Kinder da draußen, an Ösman, Abdullah, Boris, Karsten und Igor und ließ ihn reden. Ob er selbst glaubte, was er da sagte? Als der Redefluss versiegt war, blickte er auf. Milford sah ihn auffordernd an und schien auf eine Antwort zu warten.

»Ich glaube, ich habe Sie verstanden«, erklärte Andreas und fügte hinzu: »Ich habe eben das Pausenzeichen gehört und möchte nicht zu spät in den Unterricht kommen «

Dann ging er. Er fühlte keinen Zorn, wie er eigentlich erwartet hatte, Angst schon gar nicht, auch nicht um seinen Arbeitsplatz, derartige Verträge wurden fast nie verlängert, von daher war es ziemlich egal, ob er sich nun große Mühe gab oder nicht, er war nur verwundert. Im Lehrerzimmer saßen Kollegen, die seit Jahren mit dieser Schülerschaft nicht mehr zurechtkamen, die sich inzwischen angewöhnt hatten wegzuschauen, und da wurde wegen einer Aufsicht, die er nicht wahrgenommen hatte, ein solches Theater veranstaltet. Er musste heute keinen Unterricht mehr halten, er hatte seinem Schulleiter einfach die Unwahrheit gesagt, und so schlenderte er durch das Schulgebäude. Die Kollegen wie üblich zehn Minuten zu spät, Schüler auf den Fluren, einige kannte er sogar. Kristian, den Nachnamen wusste er nicht, aber er ging in eine neunte Klasse, ertappte er dabei, wie dieser eine ganze Reihe von Holzschließfächern mit einem Messer bearbeitete. Sie waren zwar leer, seit Jahren nicht benutzt, weil in dieser Schule jedes verschlossene Schließfach offensichtlich einen solchen Reiz auf die Schüler ausübte, es innerhalb einer Woche gründlich zu knacken, dass diese Anschaffung eine glatte Fehlinvestition gewesen war. Kristian blickte nur kurz auf, als Andreas vorbeiging, unterbrach seine Arbeit aber nicht. Eine Viertelstunde noch, dann würde eine weitere Reihe von Schließfächern keine Schlösser mehr haben. Ohnehin gab es nicht mehr viele. Was würde als Nächstes dran glauben müssen? Die Schrankböden?

»Hör auf damit«, wandte er sich an Kristian.

»Mach ich gleich«, erwiderte der Junge ungerührt. Er galt als schwierig, war aber noch offensichtlich höflich, denn normalerweise wäre jetzt seitens des Schülers eine deftige Schimpftirade üblich gewesen. Aber andererseits hatte Andreas auch nicht den Eindruck, dass Kristian sonderlich in seinem Tun gestört wurde. Sollte er ihn einfach zum Direktor schleppen?

»Hör auf«, sagte er noch einmal und ging.

Die Schule lag an einer Hauptverkehrsstraße in der Hafengegend. Es war laut, der Asphalt zum Teil brüchig. In der Luft hing ein Geruch nach See. Es roch nach Tauwerk, vergammelndem Fisch, Tang, Schmieröl und Wasser. Es war kein durchweg angenehmer Geruch, keine Postkartenromantik, aber es roch wenigstens fremd, dabei seltsam vertraut. Anders. Nach Ferne. Schule sein Leben lang? Auf all die Kristians, Igors und Karstens aufpassen?

Fünfzig hatte der Dicke gesagt. Und gemeint hatte er fünfzigtausend. Und das war nicht einmal die Hälfte des Gesamtpreises.

Ich stelle Ihnen gleich den Scheck aus. Er würde nie einen Scheck ausstellen. Jedenfalls keinen über fünfzigtausend. Unwillkürlich hatte er den Weg zum Hafen eingeschlagen. Er kam in einen verlassenen Teil des Hafens. Die Fischereischiffe legten an der anderen Seite an, nur hin und wieder verirrten sich einige Großsegler, die Touristen aufnahmen, hierher.

Nicht weit entfernt lagen die ersten Yachthäfen. Nicht die eleganten, die befanden sich weiter draußen, aber die für das Volk. Ein Wald von Masten. Die Schiffe konnte Andreas nicht sehen, aber er wusste, dass es kleinere Schiffe waren, manche gerade sieben Meter lang, aber auch schon einige Zehn-Meter-Kähne, nicht gerade neu, manche sicher auch nicht gepflegt, das Gelcoat verblichen, die Acrylscheiben der Kajütaufbauten blind. Aber dennoch: Eigentum.

Ein Schiff glitt in die Mitte des Hafenbeckens hinaus, verhielt, er hörte das Klicken der Winschkurbeln, knatternd fuhr das Großsegel nach oben, mit einem Knall öffnete sich das Vorsegel, die »Genua«. Er brauchte gar nicht hinzuschauen, um zu wissen, dass es ein Ehepaar war, das sich jetzt ein paar schöne Stunden auf dem Wasser machte.

Sein Unterricht war zu Ende, er hatte ja nur wenige Stunden, Angelika würde noch in der Kneipe sein und erst später wiederkommen So schlenderte er den kleinen Fußweg an der Förde entlang. Hafenschuppen, der erste Yachtclub, die Stege abgesperrt durch eine mehrfach gesicherte Tür, kein Eindringling sollte sich hier an den Schiffen vergreifen. Doch so gut gesichert waren sie auch nicht. Die Ausrüstung war wertvoll, und die Schlösser an den Kajüttüren konnten nicht einmal Amateure vom Einbruch abhalten, von den vier Festmachern, an denen die Schiffe angebunden waren, einmal ganz zu schweigen ... einfache Knoten.

Das Schiff von vorhin glitt an ihm vorbei. Die beiden saßen einträchtig im Cockpit, die Frau steuerte. Gleichberechtigung.

Er musste wohl zu sehr hinübergestarrt haben, der Skipper schien ihn bemerkt zu haben, denn er hob lässig die Hand zu einem Gruß. Auf See begrüßten sich alle so, nur dass er nicht auf See war, kein eigenes Schiff hatte, sondern an Land einem Traum nachstarrte.

Einem unerreichbaren Traum, wie er sich ehrlicherweise eingestehen musste.

Wieder ein neuer Yachtklub, wieder eine lange Reihe von Schiffen. Wieder eine neue Tür. Das Mitteilungsbrett des Clubs war gleich daneben.

Geselliges Beisammensein mit Tanz ... Wir bitten um Beachtung, dass der Strom aus den Steckdosen nicht für Elektroheizungen verwendet werden darf ...

Ob sich wohl einer daran hielt?

Eine Sadler 29 wurde zum Verkauf angeboten. Vierzigtausend für ein fast zwanzig Jahre altes Schiff? Die hatten doch wohl ein Rad ab ...

Zwei, drei weitere Schiffe waren noch angeschlagen, aber dann fiel sein Blick auf eine andere Anzeige:

GESTOHLEN: Dehler 31, Baujahr 1993, weiß mit blauem Zierstreifen ... zweckdienliche Hinweise ... Polizei ... Belohnung ...

Es war auch zu einfach ...

Eine Tür, die man mit dem Schraubenzieher knacken konnte, vier Leinen, an denen fünfzigtausend, hunderttausend Euro hingen, ein Spielzeugschloss an einer Tür. Wirklich einfach. Ein Kinderspiel sozusagen.

Seine Augen glitten an der Reihe der Schiffe entlang. Hinten am Steg lag eine brandneue schwedische Yacht. Eine Comfort 32. Nicht ganz so nobel wie die andere schwedische Marke, aber immerhin ...

Vier Festmacher und ein Spielzeugschloss.

Der Gedanke hatte etwas Verführerisches.

Gestohlen - ein hässliches Wort. War ausgeborgt besser?

Aber natürlich wusste er, dass Ausborgen etwas anderes war. Ausgeborgtes brachte man zurück. Vielleicht nicht sofort, aber doch nach kurzer Zeit, vielleicht am nächsten Tag oder in einer Woche. Gestohlen - das war endgültig.

Das prickelnde Gefühl, sich einem verbotenen Gedanken hinzugeben, stieg in ihm auf. Möglicherweise würde es dunkel sein. Nachts. Er kostete den Augenblick aus, wie er die Leinen abnehmen, dann starten würde, der Motor dürfte nicht zu laut sein, nein, so ging es nicht. Natürlich musste er vorher das Schloss knacken, alles der Reihe nach, die Backskisten öffnen, Segelsäcke herausnehmen - oder konnte man das hinterher auf See auch noch machen? Dann los ...

Ob es eine elektronische Sicherung gab? Einen Peilsender?

Sicherlich eine Fahndung durch die Polizei. Aber es wurden in Europa jede Saison tausende von Schiffen gestohlen. Ob sie je wiedergefunden wurden? Wer hatte überhaupt ein Interesse daran? Besitzer? Versicherungen?

Er wandte sich ab. Du spinnst, schalt er sich. Vielleicht schreibst du einen Krimi darüber, und möglicherweise kannst du ihn sogar verkaufen, aber Yachtdiebstahl ... in Wirklichkeit ...

Andreas machte auf dem Absatz kehrt, warf einen letzten sehnsüchtigen Blick auf die neue Comfort und ging den Weg zurück. Es war kalt, und der leichte Wind griff unter seine Jacke.

Er beschleunigte seine Schritte, um nach Hause zu kommen. Die Vorbereitung des Mittagessens wartete.

Überraschenderweise war Angelika schon daheim. Ein Mittagessen hatte sie jedoch nicht gekocht. Ungewöhnlich. Ob sie etwas aus dem Lokal mitgebracht hatte? Doch sie saß still auf dem verschlissenen Ikea-Sessel im Wohnzimmer und starrte vor sich hin.

»Bist du früher gegangen?«, fragte er.

Sie schüttelte den Kopf.

»Nein«, erwiderte sie.

Etwas in ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen.

»Ist etwas?«, hakte er nach.

Angelika sah an ihm vorbei, den Blick seltsam leer. Dann antwortete sie auf einmal tonlos: »Sie machen die Kneipe zu. Von einem Tag auf den anderen. Ganz einfach. Heute Morgen haben sie es uns gesagt. Sie haben einen neuen Inhaber, und der hat uns kurz zusammengerufen. Martina war nicht einmal da.« Martina war die Inhaberin des Geschäftes. »Sie hat sich einfach aus dem Staub gemacht, weißt du? So richtig feige ... Gestern Abend war sie noch da ... Kein Sterbenswort. ›Bis morgen‹, hat sie noch gesagt. Und heute - auf und davon, dabei hat sie gestern schon alles gewusst.«

»Du kriegtest doch noch Lohn?«, meinte Andreas.

»Oh, keine Bange. Den habe ich heute noch bekommen Alles sehr korrekt. Alles prima. Und das war es dann auch.«

»Geht das denn so einfach?«, fragte Andreas nach. »Ich meine, du hast doch Kündigungsschutz oder so etwas. Da gibt es gewisse Fristen, die können dich nicht einfach auf die Straße setzen.«

Angelika lachte bitter.

»Kündigungsschutz? Die machen den Laden dicht. Ganz einfach. Aus die Maus. Jetzt wird renoviert, und in zwei Wochen wird neu eröffnet. Wo soll da der Kündigungsschutz herkommen? Vielleicht kann ich wieder anfangen, hat der neue Inhaber gesagt. Einen Teil des Personals wollen sie übernehmen. Vielleicht.«

Unsere Wohnung kostet dreihundert, Strom und Gas noch einmal hundertdreißig, ging es Andreas durch den Kopf. Eine Rechenmaschine lief in seinem Kopf an. Neunhundertzwanzig bekam er ausbezahlt. Wenn Angelikas Lohn fehlte, wurde es eng. Und seine Stelle lief gegen Ende des Schuljahres aus. Noch ein gutes halbes Jahr. Das war es. Dann wurde es schwierig.

»Die übernehmen dich«, erklärte er beruhigend und setzte sich neben sie auf die Sessellehne. Er strich ihr leicht über das Haar. »Die übernehmen dich sicher. Oder du findest etwas anderes. Ganz bestimmt.« Er umfasste ihre Schulter und zog sie an sich. Für einen Moment füllten sie sich eins.

»Ich hasse es so«, murmelte Angelika plötzlich. »Ich habe fünf Jahre studiert, und jetzt kellnere ich immer noch wie eine Studentin. Ich hätte mir die fünf Jahre schenken können, weißt du das? Ich habe es so satt. Ich habe es einfach satt. Ich möchte abhauen. Irgendwohin. Weit weg.«

Die Comfort 32 am Steg stand ihm wieder vor Augen. Ich habe es auch satt, dachte Andreas. Ich bin es so leid.

»Komm schon«, meinte er aufmunternd. »Alles halb so schlimm. Eine andere Stelle findet sich immer. Alles nicht so wild. Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.«

Der Einzige, der an diesem Abend zufrieden war, war der Künstler selbst. Markus Hasselbrink hatte die Kunsthochschule in Hamburg vor einem Jahr abgeschlossen, und dies war seine erste Ausstellung in einer der großen Galerien. Drei Bilder hatte er gleich am ersten Abend verkauft. Sogar eines der ganz großen. Dreieinhalbtausend Euro. Nun gut, die Galerie würde die Hälfte kriegen, das war immer so. Aber trotzdem. Ein großes und zwei kleine. Und die kleinen hatten immerhin noch jeweils dreizehnhundert gebracht Also zweitausendsechshundert und die dreitausendfünfhundert, davon die Hälfte, das waren über dreitausend an einem Abend. Der Kreis der Leute, die zu seiner ersten Vernissage gekommen waren, war zwar klein gewesen, aber es hatte sich um eine Auswahl der Hamburger Gesellschaft gehandelt. Sogar ein Senator hatte kommen wollen. Welcher, das wusste Markus zwar nicht mehr, und irgendwie wechselten die ja sowieso ständig. Aber immerhin. Ein echter Senator. Jedenfalls beinahe. Und die dreitausend waren ganz real. Dreitausend für seine ersten offiziell verkauften Bilder. Er hatte sich rasch verabschiedet, obwohl Frau Stratmann ihn noch freundlich zum Bleiben aufgefordert hatte. Dieses Ereignis musste man feiern. Und er wusste auch schon, mit wem.

Der Regen hing wie eine Wand vor den Fenstern. Ein sichtbarer Zaun, ein ordinärer norddeutscher Dauerregen. Sogar das Wetter hatte sich heute gegen sie verschworen. Dreiundzwanzig waren gekommen. Genau dreiundzwanzig, den Künstler eingerechnet

Sabine Stratmann verabschiedete die beiden Mädchen, die ihnen bei diesen Gelegenheiten gern halfen, Schülerinnen der dreizehnten Klasse des nahe gelegenen Gymnasiums, die sich auf diese Weise ihr Taschengeld aufbesserten. Sie sah ihnen nach, wie sie rasch dem Schutz der Arkaden der U-Bahn-Station zueilten. Nicht einmal einen Schirm hatten die beiden, nur Anoraks, und die waren auch viel zu dünn. Wie junge Mädchen eben so waren. Vom Anfang der Straße sah sie den Lichtschein des Thalia Theaters. Die mussten wohl bald schließen, dann würde es wieder für eine kurze Zeit voller werden. Später mochten dann noch die Gäste des großen Hotels Atlantic Vier Jahreszeiten hier vorbeikommen, wenn sie von dem nächtlichen Bummel aus der Stadt zurückkehrten.

An der Lage lag es nicht. Besser konnte man es nicht treffen.

Sie warf einen letzten Blick in den Regen, dann schloss sie die Tür ab. Ob es am Wetter gelegen hatte?

Ihr Mann stand in der kleinen Küche und räumte das Geschirr aus der Spülmaschine in die Schränke. Eine Geste, eigentlich seiner nicht würdig, und heute wirkte sie seltsam hilflos. Ein monotones Klappern mit Tellern und Gläsern. Geld sparen, dort, wo es andere nicht mehr sahen.

Sabine stand in der Tür und beobachtete ihn. Sie hatte ihn immer schon häufig angesehen, anfangs voller Liebe, selten voller Bewunderung, nein, das war es nie gewesen, aber voller Zuneigung für ihn und seine Art, die in ihrer gelegentlichen Hilflosigkeit für sie etwas Rührendes gehabt hatte.

Gotthelf. Warum ihn seine Eltern auf den altmodischen Namen Gotthelf getauft hatten, hätten sie vermutlich selbst nicht sagen können. Denn gläubig waren sie eigentlich nicht gewesen. Nicht gerade atheistisch, aber gleichgültig. Vielleicht hatte es an Onkel Thomas gelegen, der, Kirchenvorstandsmitglied im noblen Hamburger Stadtteil Blankenese, seine hanseatische Geradlinigkeit und lutherische Frömmigkeit so demonstrativ undemonstrativ zur Schau trug, dass sie fast schon wieder glaubwürdig war. Oder sein sollte. Onkel Thomas hatte keine eigenen Kinder, und seine Frau war 1943 bei einem der Bombenangriffe ums Leben gekommen. Vielleicht war das der Grund gewesen. Spekulation auf ein reiches Erbe. Dass eine jugoslawische Altenpflegerin schließlich das Rennen machen würde, hatten seine Eltern bei der Taufe ja nicht wissen können. Zumal sie ganz auf Nummer sicher gegangen waren: Gotthelf Jeremias. Schon zu Beginn des Lebens eine Fehlspekulation.

Denn Gotthelf hatte die fast traumwandlerische Fähigkeit, das Geld der Familie peu ä peu zu vermindern. Jedes Jahr ein bisschen weniger. Sogar das Elternhaus an der Außenalster gehörte inzwischen nun eher der Bank als ihnen selbst.

Gotthelf Jeremias Stratmann - Galerist, so stand es im Telefonbuch. Ein altertümlicher Name für eine moderne Kunstgalerie in einer exzellenten Lage in der Hamburger Innenstadt. Aber der Kundenstamm bröckelte. Und ihr Vermögen schmolz.

Konnte man den Flügelschlag des Pleitegeiers hören? Für Sabine Stratmann hatte er eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem Klappern von Tellern und Gläsern in der Spülküche. Oder mit der hallenden Akustik von Gesprächen einer zu kleinen Versammlung in zu großen Räumen.

»Hast du gezählt, wie viele da waren?«, wollte sie wissen.

»Dreißig?«, fragte er und richtete sich auf, zwei Gläser in der Hand. »Es müssen knapp dreißig gewesen sein. Oder waren es mehr?«

Wo lebst du Gotthelf?, dachte sie. Die Wirklichkeit kann man nicht immer ausblenden. »Es waren dreiundzwanzig«, sagte sie sachlich. »Genau dreiundzwanzig. Nicht einmal die Presse war da.«

»Das ist mir auch aufgefallen. Hagemann ist im Urlaub. Und sein Vertreter wollte wohl nicht. Na ja, der Regen. Bestimmt lag es am Regen.«

»Es lag nicht am Regen, es lag nicht an Hagemann.«

»An den Bildern lag es nicht«, meinte er trotzig. »Dieser Markus Hasselbrink hat eine Zukunft.«

»Möglich«, meinte sie. Doch wenn es nicht an Hasselbrink lag, dann war die Konsequenz noch schlimmer.

»Immerhin, drei Bilder hat er doch verkauft«, bemerkte Gotthelf, »war doch gar nicht so schlecht für den Anfang. Nicht alle fangen so gut an. Das ist eine langfristige Investition, eine Beziehung mit Zukunft. Ich habe ganz andere Vernissagen gesehen - bei denen nichts verkauft wurde. Hasselbrink ist ein Newcomer. Und er muss sich erst noch einen Namen machen.«

Bleib ruhig, sagte sie sich. Jetzt nicht ausrasten.

»Die Wahrheit ist«, meinte sie lapidar, »dass es unsere beste Ausstellung in diesem Jahr war.«

»Die zweitbeste«, korrigierte er sie. »Die im Frühjahr war noch etwas besser.«

»Richtig«, versetzte sie. Und gegen ihren Willen kam es schnippisch heraus. »Ganz richtig. Damals waren es vier Bilder.«

Gotthelf schwieg und fummelte an dem Putztuch herum, mit dem er die Gläser nachrieb.

»So geht es nicht weiter«, erklärte sie. »Das weißt du selbst. Und wir haben ein Angebot«

»Das Risiko«, wandte er langsam ein, »das Risiko ist groß.«

Das war ein Vorteil, dachte sie. Wenigstens denkt er über das Risiko nach. Kommt nicht mehr mit diesem hanseatischen Ehrbarkeitsgetue. Wobei es nicht eigentlich Getue war. Er war wirklich ehrlich. Ehrlich, ehrpusselig - und solide. War das eine Umschreibung für »lahm«? »Untüchtig«?

»Ohne Risiko gehen wir baden«, sagte sie noch einmal. Mein Gott, warum war er nur so zögerlich?

Sogar für den Umzug in dieses Galeriegebäude hatte sie ihn erst monatelang weich klopfen müssen. Sie kannte die ganze Leier. Die alten Räumlichkeiten waren noch gut, schon der Vater .... Jetzt kam der Hinweis auf die Schwierigkeiten nach dem Krieg, wo sich keiner für Kunst interessiert hatte, die alte Geschichte von den klassischen Modernen, die der Vater vor den Nazis im Keller versteckt hatte und die dann auf einmal ein Vermögen wert gewesen waren. Der hatte wenigstens Courage bewiesen.

»Komm, Gotthelf«, fügte sie versöhnlicher hinzu. »Was ist denn schon dabei?«

»Es ist mir einfach zu riskant«, antwortete er störrisch.

Wenigstens hatte er nicht von »unrechtmäßig« gesprochen. Das war bisher immer das Argument gewesen. Und gegen Recht und Unrecht konnte man so schlecht argumentieren.

»Du übernimmst die Bilder und verkaufst sie«, erklärte sie. »Weiter ist nichts. Ein ganz normales Geschäft. Wie wir es jeden Tag machen.«

»Es ist nicht dasselbe«, widersprach er. »Es ist überhaupt nicht dasselbe. Und das weißt du ganz genau. Wir verkaufen normalerweise keine gestohlenen Bilder.«

»Im Moment verkaufen wir gar keine Bilder«, erinnerte sie ihn.

»Das stimmt nicht«, meinte er.

»Jedenfalls nicht genug«, schloss sie. »Wir können kaum die Miete bezahlen.« Und auch damit hatte sie Recht. Wenigstens folgte jetzt nicht der Hinweis, dass sie sich für das neue Gebäude stark gemacht hatte. Aber auch darauf hatte sie die entsprechende Antwort parat. Es war gut, wenn man sich so gut kannte.

»Das letzte Mal hast du mir Aktien empfohlen«, wich er aus.

Das stimmte zwar, half jetzt aber auch nicht weiter. Eine Zeit lang hatte wenigstens der Gewinn aus den Aktienfonds ihre Unkosten decken können. Es war damals die richtige Entscheidung gewesen. Nur hätte er eher verkaufen müssen. Hausfrauenhausse - dieser abwertende Ausdruck war doch schließlich monatelang durch die Wirtschaftspresse gegangen. Sogar Lieschen Müller hatte gekauft. Fonds oder Internetaktien der New Economy, wobei es sicher nicht einmal wusste, was New Economy war, und das Internet nur vom Hörensagen kannte.

»Du hättest eben eher verkaufen sollen, Gotthelf.«

Mal Eigenintiative zeigen, aber das behielt sie für sich. Warum musste ausgerechnet sie, die nicht in diese Kreise hineingeboren war, die sich für etwas Besseres hielten und seit Jahrzehnten zu den Honoratioren dieser Stadt zählten, warum musste ausgerechnet sie ihm immer zeigen, dass man sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen durfte?

Man verkauft keine Kunst, sondern Events, man erwirbt keine Bilder, sondern ein Image, hatte sie versucht, ihm einzubläuen. Aber das Problem war, dass das Image, das Gotthelf vermittelte, heute keiner mehr haben wollte. Angestaubte Honoratioren. Zumal er sich mit konstanter Bosheit weigerte, das gesellschaftliche Leben zu führen, das nun einmal dazugehörte, wenn man Erfolg haben wollte.

Der Dauerregen drückte aufs Gemüt und aufs Geschäft.

»Ich will dir sagen«, fuhr sie sachlich fort, »wie es ausgehen wird. Wir machen noch so ein, zwei Jahre vor uns hin, dann fressen uns die Unkosten auf. Nichts Dramatisches, das nicht. Winckelmanns werden immer noch kaufen und Bösigs auch, aber irgendwann sind die auch tot, neue, ich meine bereits arrivierte Künstler haben wir schon seit längerem nicht mehr unter Vertrag nehmen können, wir leben von der Substanz. So einfach ist das. Wie es weitergeht, ist absehbar.«

»Ich verkaufe keine geklauten Bilder.«

»Nein«, erwiderte sie. »Brauchst du auch nicht. Aber dann verkaufen sie irgendwann unser Haus und unseren Besitz. Es ist eigentlich ganz simpel.«

Gotthelf nahm seine Putzerei wieder auf. Polierte die Gläser, rieb die letzten Wassertropfen ab. Immer schön ordentlich. Hilflos.

Sie hatte ihn gemocht, geliebt, weil er zärtlich war, weich, zugeneigt. Eigenschaften, die sie liebte und die ihn liebenswert machten. Er hätte einen guten Bibliothekar abgegeben. Oder den Kustos eines Museums. Verträumt, verliebt in seine Bilder, der Familie zugewandt. Aber warum begriff er nicht, dass man in der freien Wirtschaft Härte brauchte, um Erfolg zu haben?

»Die Bilder werden sowieso geklaut«, sagte Sabine müde. Inzwischen konnte sie jedes Argument auswendig herunterbeten. »Die Russen verscherbeln ihren ganzen Staat. Erdöl, Gas, Rohstoffe, Ikonen und natürlich auch Bilder. Wenn du es nicht machst, machen es andere. Und das Volk da drüben - ich bitte dich, wann ist das jemals gefragt worden?«

»Wir begeben uns auf gefährliches Terrain«, beharrte er. Wenigstens hatte er das Putzen eingestellt. »Warum gerade wir? Ich kann dir dutzende von Galerien nennen, die sofort mitmachen würden. Denen es ziemlich egal ist, woher die Bilder kommen, wirklich, wenn ich da nur an ...«

Bitte nicht schon wieder der Hinweis auf die unlauteren Methoden der Konkurrenz, signalisierte ihr Blick. Nicht immer diese Versagermelodie. Gotthelf brach ab.

»Warum gerade wir?«, brach es trotzdem aus ihm heraus. Zum ersten Mal an diesem Abend blitzten seine Augen. Er war wütend. Gut so, Wut machte stark. »Es gibt dutzende, die so etwas machen würden. Ich nicht. Warum kommen die gerade auf uns? Erklär mir das? Wir sind solide, ehrlich, alteingesessen. Warum ausgerechnet wir?«

»Vielleicht gerade weil wir solide, ehrlich und alteingesessen sind. Weil wir nicht auffallen, weil wir unverdächtig sind. Und weil du ein Experte für das frühe zwanzigste Jahrhundert bist. Leute kennst, die kaufen möchten.«

»Oder weil wir naiv sind? Unerfahren? Leicht zu übertölpeln. Was weißt du von Gewinnspannen, von Einkaufspreisen? Hast du davon eine Ahnung? Ich nicht!«

»Ich auch nicht«, gab sie zu. »Aber wir können nach unserem gesunden Menschenverstand urteilen. Wir sind nicht blöd. Hören wir uns doch an, was uns dieser Kusnetzow zu sagen hat. Einfach mal anhören, mehr nicht.«

Die Arbeitslosigkeit in Flensburg war hoch, sie lag bei knapp fünfzehn Prozent, und außer Gelegenheitsjobs war im Moment wohl nichts drin. Vielleicht Fischverkäuferin im Kaufhaus, dort, wo die Angestellten immer schnell wechselten.

Er sog den Duft ihrer Haare ein. Wenn sie von der Arbeit abends nach Hause kam, hing der Geruch von Essen, Bier und Rauch in ihnen. Jetzt dufteten sie noch nach einem Öl, dessen Namen er sich nie merken konnte. Eine aromatische Mischung aus Vanille und etwas anderem.

Ich möchte nicht, dass du nach Fischen riechst. Und ich möchte nicht, dass du dich unter Wert verkaufst.

»Arbeitsamt«, meinte er. »Du gehst einfach zum Arbeitsamt. Die haben meist irgendwelche Stellen. Vielleicht eine ABM-Stelle. Oder irgendetwas in der Art. Außerdem verdiene ich ja auch noch.«

Neunhundertzwanzig. Bis Ende des Schuljahres.

Angelika schwieg.

»Ich will nicht wieder eine ABM-Stelle«, sagte sie nach einer Weile. »Nicht immer wieder. Ein halbes Jahr dies, ein halbes Jahr das. Ich will einen richtigen Job, oder ich will weg.«

»Dann fahren wir weg«, entgegnete er leise und drückte sie an sich. »Wir fahren in die Südsee. Erst in die Karibik. über den Atlantik - das ist ein Kinderspiel. Wir fahren im Winter. Dezember ist gut ...«

»Dann kommen wir nicht in die Hurrikan-Saison ...«, flüsterte Angelika.

Die Tapete vor ihm war nicht richtig auf Stoß geklebt worden. Eine einfache Raufasertapete, dilettantisch angebracht, immer wieder von Mietern überstrichen und inzwischen kaum noch in ihrer Struktur zu erkennen. Angeschmuddelt.

»Wir fahren durch den Panamakanal«, hauchte er ihr ins Ohr. »Kap Hoorn ist zu gefährlich. Ich kann reparieren, und vielleicht können wir an Land etwas Unterricht geben. Eine Gelegenheitsarbeit findet sich immer. Am Hafen oder sonst wo. Und wir brauchen auch nicht viel Geld.«

Oben links in der Ecke hatte die Tapete einen Schimmelfleck. Er schien neu zu sein, jedenfalls hatte Andreas ihn vorher nicht bemerkt. Vielleicht war bei Markwarts über ihnen wieder ein Heizkörper defekt und tropfte.

»Die Blumen«, träumte Angelika. »Die Blumen sollen so schön sein. Die Farbenpracht.«

»... und das Wasser. Das Wasser ist immer warm.«

Die Comfort 32. Ein nagelneues Schiff. Für eine große Reise etwas zu klein. Ein Meter mehr, das wäre genau richtig. Nur ein Meter mehr.

Vier Leinen und ein Spielzeugschloss, dachte er. Oder hunderttausend Euro.

»Wir brauchten nur ein Schiff«, bemerkte er plötzlich. »Einfach nur ein Schiff. Den Lebensunterhalt können wir uns verdienen. Doch ein Schiff, das brauchten wir.«

»Aber ein schönes«, träumte sie. »Ein richtiges. Am besten mit Achterkajüte ...«