Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kuebler

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Mika Waltaris historische Romane

- Sprache: Deutsch

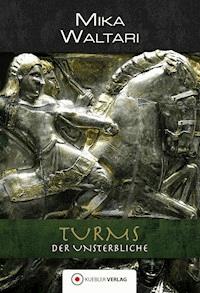

Turms hat die Erinnerung an seine Herkunft verloren. Indem er den Tempel der Perser in Sardeis in Brand setzt, gibt er das Signal zum Aufstand der Ionier gegen die persische Weltmacht. Es kommt zur Seeschlacht vor Milet. Er flieht nach Sizilien und später nach Rom. Dort, am Rand des etruskischen Herrschaftsgebiets, wird ihm enthüllt, dass er ein "Geweihter" ist und das Schicksal ihn zum Priester-Herrscher der Etrusker bestimmt hat. Zahlreiche Nebenhandlungen und Personen (der griechische Krieger Dorieus, der Arzt Mikon, die Witwe Tanakil, die Tempelhetäre Arsinoe und viele andere) bereichern die Geschichte und vermitteln dem Leser ein farbenfrohes und kenntnisreiches Bild der antiken Welt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1335

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mika Waltari

Turms der Unsterbliche

Kuebler Verlag

Das Buch

Zeit: 520 bis 450 v. Chr.

Turms der Unsterbliche“ beschreibt die Odyssee eines nach seinen Wurzeln suchenden Menschen. Indem er den Tempel der Perser in Sardeis in Brand setzt, gibt er das Signal zum Aufstand der Ionier. Er flieht nach Sizilien, nach Rom und schließlich zu seinem eigenen Volk, den Etruskern, wo ihm enthüllt wird, dass er ein „Geweihter“ ist. Der spartanische Krieger Dorieus, Mikon, der auf Kos Arzt war, Dionysios, der Befehlshaber der Schiffe aus Phokaia, die Tempelhetäre Arsinoe und viele andere kreuzen seinen Weg. Dieser historische Roman zeichnet kenntnisreich ein farbenfrohes Bild der antiken Welt.

Der Autor

Mika Waltari (1908 –1979) gehörte zu den produktivsten finnischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er ist in seiner finnischen Heimat nach wie vor äußerst populär und hat dort den Status eines modernen Klassikers. Sein Werk umfasst rund hundert Titel, darunter Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Reiseberichte, Drehbücher und Hörspiele. Im Ausland wurde er besonders durch seine historischen Romane bekannt, denen oftmals der Sprung auf die Bestsellerlisten gelang (Sinuhe der Ägypter, Michael der Finne, Michael Hakim, Johannes Angelos, Turms der Unsterbliche, Minutus der Römerund andere). Sie zeichnen sich sämtlich durch sorgfältige Recherche aus und schildern auf packende Weise menschliche Schicksale in verschiedenen Epochen.

Der Herausgeber

Die Reihe „Mika Waltaris historische Romane“, in deren RahmenTurms der Unsterblicheerscheint, wird von Andreas Ludden betreut und herausgegeben. Der Herausgeber, der die Romane auch teilweise neu übersetzt hat, gilt als Kenner der Werke Waltaris und lehrt Finnisch am Baltischen Institut der Universität Münster.

Mika Waltari

Turms der Unsterbliche

Historischer Roman

Sein Erdenleben um etwa 520 bis 450 v. Chr. in zehn Büchern

Aus dem Finnischen übersetzt von Wini von Werner

Mehr Informationen zu diesem Buch und zum Verlagsprogramm

www.kueblerverlag.de

Impressum

1. Auflage

Copyright © 2014 by Kuebler Verlag GmbH, Lampertheim

Erstveröffentlichung © The Estate of Mika Waltari and WSOY, Original title „Turms, Kuolematon“.

First published in Finnish by WSOY in 1955, Helsinki, Finland

Aus dem Finnischen übersetzt von Wini von Werner (siehe Nachwort)

Herausgeber der Reihe „Mika Waltari“: Andreas Ludden

Umschlaggestaltung: Daniela Hertel, Grafissimo! unter Verwendung des Reliefs „Etruskische Reiter“, ca. 540-520 v. Chr., gefunden in der Nähe von Perugia, fotografiert von Marie-Lan Nguyen

ISBN Buchausgabe: 978-3-86346-075-4

ISBN Digitalbuch: 978-3-86346-186-7

Erstes Buch

DELPHI

Kapitel 1

Ich, Lars Turms, der Unsterbliche, erwachte dem Frühling entgegen und sah, dass die Erde zu grünen begonnen hatte.

Ich schritt durch mein schönes Haus. Besah mir mein Gold und mein Silber. Betrachtete meine Bronzebilder. Schaute mir meine Pokale mit den roten Reliefs an. Mein Blick schweifte über die bemalten Wände. Besitzerstolz empfand ich nicht, denn wie könnte ein Unsterblicher überhaupt etwas besitzen wollen.

Unter all meinen kostbaren Sachen griff ich nach dem Wertlosesten, nach einem Tongefäß. Nach langen Jahren ließ ich wieder dessen Inhalt in meine Hand rieseln und zählte die Steine. Es waren die Steine meines Lebens.

Ich nahm das Gefäß mit den Steinen und stellte es zu den Füßen der Göttin zurück. Danach schlug ich auf das Bronzeschild. Schweigend erschienen die Diener. Sie bestrichen mit roter Farbe mein Gesicht, meine Hände und Arme und legten mir den heiligen Mantel um die Schultern.

Was ich jetzt tat, das tat ich lediglich für mich selbst und nicht für meine Stadt oder mein Volk. Deshalb ließ ich mich nicht in der Sänfte des Gottes tragen. Zu Fuß wanderte ich dahin, zu Fuß erreichte ich die Stadtmauer. Beim Anblick meines rotbemalten Gesichtes und der roten Hände wandten sich die Menschen von mir ab, die Kinder hörten zu spielen auf, und das Mädchen am Tor, das auf einer zweigabeligen Flöte blies, brach ihr Spiel ab.

Ich trat aus dem Tor und schritt den gleichen Weg ins Tal hinunter, den ich einst heraufgekommen war. Der Himmel war strahlend blau, Vogelgezwitscher drang an mein Ohr, die Tauben der Göttin gurrten. Die auf den Feldern beschäftigten Menschen hörten auf zu arbeiten, als sie mich erblickten. Ich sah die braunen Gesichter der Männer und die weißen der Frauen. Dann aber drehten sie mir den Rücken zu und setzten ihre Arbeit fort.

Ich wählte nicht den leicht gangbaren Weg der Handwerker, sondern die heilige Treppe, die von bemalten Holzsäulen eingefasst ist.

Es waren hohe Stufen. Ich stieg sie rückwärts schreitend empor, um meine Stadt die ganze Zeit im Auge behalten zu können. Ich blickte mich nicht um. Suchend tastete sich mein Fuß Stufe für Stufe empor. Ich strauchelte oft, doch kein einziges Mal stürzte ich.

Ich wies meine hilfsbereiten Begleiter zurück und ließ es nicht zu, dass sie mich an den Händen führten. Sie waren von Furcht erfüllt, denn niemals hatte jemand in dieser Weise den Heiligen Berg erstiegen.

Die Sonne stand im Zenit, als ich den heiligen Weg erreichte. Ich schritt jedoch an den runden Kegeln der Gräber vorbei. Auch das Grab meines Vaters ließ ich unbeachtet und erklomm den Gipfel des Heiligen Berges.

Nach allen Himmelsrichtungen hin erstreckte sich mein Land mit seinen fruchtbaren Tälern und bewaldeten Hügeln. Im Norden glitzerte in der Ferne dunkelblau das Wasser meiner Seen. Gegenüber im Westen erhob sich der Ruhe spendende Berg der Göttin mit den ewigen Stätten der Entschlafenen in seinem Innern. Dies alles fand ich wieder, dies alles war mir bekannt.

Nun aber hielt ich Ausschau nach einem Zeichen. Da sah ich auf der Erde liegend eine einfache Taubenfeder, die vor kurzem herabgeschwebt war. Ich hob sie auf. Dicht daneben lag ein kleines rötliches Steinchen. Ich hob auch dieses auf. Es war der letzte Stein meines Lebens. Ich stampfte leicht mit dem Fuß auf und sagte: „Hier ist die Stelle meiner Grabstätte. Haut mein Grab in den Berg hinein und schmückt es, wie die Gräber der Lukumoiden geschmückt werden.“

Als ich meinen Blick zum Himmel hob, erblickten meine geblendeten Augen gestaltlose Lichtwesen am Firmament hin und her schwebend, wie ich sie nur selten in meinem Leben gesehen habe. Ich streckte beide Arme nach vorne, die Handflächen nach unten. Nur eine Sekunde verstrich, dann begann der Weltraum zu tönen, über den wolkenlosen Himmel erhob sich von Horizont zu Horizont ein unnachahmlicher Ton, den der Mensch nur einmal in seinem Leben zu vernehmen vermag. Es war wie der Klang von tausend Posaunen, der Erde und Luft erzittern lässt. Er lähmte die Glieder, und das Herz erbebte. Dieser Klang ist mit nichts zu vergleichen, was man jemals gehört, und ihn vernimmt der Mensch nur ein einziges Mal im Leben. Deshalb erkennt er ihn gleich, weil kein anderer Klang diesem vergleichbar ist.

Als dieser Ton erscholl, warfen sich meine Begleiter nieder und bedeckten das Gesicht mit den Händen. Ich berührte meine Stirn mit der einen Hand, streckte die andere ins Leere und grüßte die Götter mit den Worten: „Meine Zeit ist um. Ich begrüße sie Abschied nehmend. Ein Großjahr der Götter ist abgelaufen und ein neues bricht an mit neuen Taten, neuen Gebräuchen und neuen Gedankengängen.“

Zu meinen Begleitern aber sagte ich: „Erhebt euch. Seid glücklich, dass ihr den Ton der göttlichen Verkündung vernehmen durftet, der Verkündung, dass die Zeiten sich ändern werden. Das bedeutet, dass alle diejenigen auf der Erde, die diesen Ton das letzte Mal hörten, bereits gestorben sind. Unter den Lebenden gibt es keinen mehr, der ihn nochmals zu hören bekommt. Erst die noch nicht Geborenen werden den Ton wieder vernehmen.“

Sie zitterten immer noch, und auch ich zitterte, denn dieses Beben vermag der Mensch in seinem Erdendasein nicht mehr zu erleben. Den letzten Stein meines Lebens in der Hand haltend, stampfte ich nochmals mit dem Fuß auf die Stelle meiner zukünftigen Grabstätte. Im gleichen Augenblick raste ein Sturmwind tosend über mich hinweg.

Nun zweifelte ich nicht mehr, ich wusste, dass ich noch einmal wiederkehren würde. Einmal werde ich mit neuen Gliedern unter einem wolkenlosen Himmel und im Toben des Sturmwindes aus meinem Grabe auferstehen, den Duft des Harzes der schattigen Kiefern einatmen und den blauen Bergkegel der Göttin vor Augen haben. Wenn ich in diesem Augenblick die Fähigkeit des Erinnerns habe, werde ich unter den Schätzen meiner Grabstätte nur das wertloseste Tongefäß an mich nehmen, die Steine in meine Hand rieseln lassen, jeden einzelnen fest umklammern und mich so an mein vergangenes Leben erinnern.

Mit rotbemaltem Gesicht, mit rotbemalten Händen kehrte ich denselben Weg zurück in meine Stadt und in mein Haus. Den kleinen Stein warf ich in das schwarze Tongefäß zu Füßen der Göttin. Dann bedeckte ich mein Antlitz und weinte. Ich, Turms, der Unsterbliche, weinte die letzten Tränen meines sterblichen Leibes und wünschte mir die Rückkehr meines zu Ende gelebten Lebens.

Kapitel 2

Es war eine Vollmondnacht und das Fest des Frühlings hatte begonnen. Als meine Begleiter aber darangehen wollten, die heilige Farbe von meinem Gesicht und meinen Händen abzuwaschen, mich zu salben und mir einen Blütenkranz um den Hals zu hängen, wies ich sie zurück.

„Nehmt von meinem Mehl und backt das Brot der Götter“, sagte ich. „Wählt Opfertiere aus meinen Herden aus. Verteilt Gaben auch an die Ärmsten der Armen. Tanzt die Opfertänze und spielt die Spiele der Götter, wie es Sitte gewesen. Ich selbst ziehe mich in die Einsamkeit zurück, wie ich von nun an alles, was ich tue, allein tun werde.“

Ich gab jedoch den beiden Auguren, den beiden Blitzerforschern und den beiden Opferpriestern den Befehl, alles zu überwachen, damit alles nach herkömmlicher Sitte geschehe. Ich entzündete Weihrauch in meinem Zimmer und brannte ihn so lange, bis die Luft von Weihrauch geschwängert war und es schwer wurde, im Rauch der Götter zu atmen. Ich ließ den Mond mein Antlitz bescheinen, legte mich auf mein dreifach gepolstertes Ruhebett nieder und kreuzte meine Arme fest über der Brust.

Ich verfiel in einen Traumzustand, bis ich kein Glied mehr rühren konnte. Doch ich schlief nicht. Es erschien mir der schwarze Hund der Göttin. Er kam aber nicht bellend und mit brennenden Augen wie früher. Er kam freundlich auf mich zu, schmiegte sich in meinen Arm und leckte mir das Gesicht. Ich aber sprach mit ihm und sagte:

„Als Erdgebundener will ich dich, Göttin, nicht bei mir haben. Du hast mir Reichtümer beschert, um die ich nicht gebeten habe. Du hast mir Macht verliehen, die ich nicht begehrt habe. Es gibt nichts auf Erden, was so gut wäre, dass du mich damit bestechen könntest, mich mit dir zu begnügen.“

Ihr schwarzer Hund verschwand aus meinen Armen. Die Beklemmung wich. Die Arme meines Mondleibes streckte ich wie Schatten durchsichtig im Mondschein empor.

Doch sprach ich: „Auch als Himmelsgebundener bin ich nicht bereit, dir zu dienen, Göttin.“

Mein Mondleib verwirrte mich nicht länger. Stattdessen erschien meinen Augen die beflügelte Lichtgestalt meines Schutzengels, schöner als das schönste Menschenbild. Die Gestalt näherte sich mir vom Leben erfüllt, lebensvoller als ein Erdenmensch, setzte sich auf den Bettrand und lächelte mir sehnsüchtig zu.

Ich sagte: „Berühre mich mit der Hand, damit ich dich endlich erkennen kann. Ich sehne mich nach dir, nachdem ich müde geworden bin, alles, was irdisch ist, zu begehren.“

„Nein, nein“, antwortete sie. „Noch kennst du mich nicht, einmal aber wirst du mich erkennen. Wen du auch immer auf Erden geliebt hast, du hast nur mich in ihr geliebt. Wir zwei, du und ich, sind unzertrennlich, aber stets getrennt, bis ich endlich dich in meine Arme schließen und auf meinen starken Flügeln wegtragen kann.“

„Ich sehne mich nicht nach deinen starken Flügeln“, sagte ich. „Ich sehne mich nach dir selbst. Ich sehne mich nach deiner Berührung. Dich will ich in meine Arme schließen. Wenn nicht in diesem, so in irgendeinem zukünftigen Leben werde ich dich zwingen, eine irdische Gestalt anzunehmen, damit ich dich mit meinen Menschenaugen erblicken kann. Nur deshalb will ich noch einmal wiederkommen.“

Mit ihren schmalen Fingerspitzen berührte sie leicht meinen Hals und sagte: „Was bist du, Turms, doch für ein schrecklicher Lügner.“

Ich betrachtete ihre makellose Schönheit. Sie war dem Menschen und dem Feuer ähnlich. Ich brannte wie Kohle, ich verging im Anblick ihrer Schönheit.

„Nenne mir endlich deinen Namen, damit ich dich erkennen kann“, bettelte ich.

„Was hast du doch für eine Gier zu herrschen in dir“, warf sie mir lächelnd vor. „Und wenn dir auch mein Name bekannt wäre, du würdest niemals Gewalt über mich haben. Doch hab keine Angst. Ich werde dir meinen Namen leise ins Ohr sagen, wenn ich dich endlich in meine Arme schließen werde. Ich befürchte nur, dass du ihn vergessen haben wirst, wenn du wieder im Donner der Unsterblichkeit aufwachst.“

„Ich will nicht vergessen“, sagte ich.

„Du hast ihn schon früher einmal vergessen“, beharrte sie.

Nun konnte ich mich länger nicht beherrschen. Ich streckte meine kraftlosen Arme aus, um sie zu umarmen, aber sie griffen ins Leere, obwohl ich ihre Lichtgestalt immer noch lebend vor mir sah. Langsam begann ich die Gegenstände im Zimmer durch sie hindurch zu erkennen. Ich richtete mich auf dem Ruhebett auf und tastete mit den Händen nach dem Mondlicht.

Verzweifelt erhob ich mich und ging im Zimmer umher, nach verschiedenen Gegenständen greifend. Meine Hände waren jedoch so kraftlos, dass ich keinen einzigen Gegenstand fassen oder heben konnte. Beklemmung übermannte mich; ich trommelte mit der Faust gegen den Bronzeschild, um meine Begleitung oder irgendeinen Menschen herbeizurufen. Aber der Bronzeschild gab keinen Widerhall. Er blieb stumm.

Als diese entsetzliche Angst wich, erwachte ich von Neuem. Ich lag flach auf dem Ruhebett, die Arme fest über der Brust gekreuzt. Ich konnte nun meine Glieder wieder bewegen, erhob mich, setzte mich auf den Bettrand und verdeckte das Gesicht mit den Händen.

Durch den Weihrauch und den grauenvollen Mondschein hindurch spürte ich den metallenen Geschmack der Unsterblichkeit auf den Lippen. Ich atmete die eisige Luft der Unsterblichkeit durch die Nase ein. Der kalte Feuerschein der Unsterblichkeit leuchtete mir vor den Augen. Der Donner der Unsterblichkeit brauste mir in den Ohren.

Trotzig sprang ich auf und breitete die Arme aus. „Ich fürchte dich nicht, Khimaira“, rief ich, allein geblieben. „Immer noch lebe ich das Leben eines Menschen, ich, Turms, kein Unsterblicher, nur ein Mensch unter meinesgleichen.“

Nachdem ich nochmals meine Tollkühnheit herausgeschrien hatte, wusste ich, dass es der Wahrheit nicht entsprach. Ich war den Menschen nicht mehr ähnlich, ich hatte mich von ihnen bereits abgesondert. Es gab niemanden mehr um mich, den ich vermisst hätte. Mein Reichtum war mir ein Ekel. Meine Macht eine Last. Das Essen ermüdete mich. Der Wein konnte mich nicht erfreuen. Die prunkvollsten Tänze langweilten mich. Das Gerede der Menschen quälte mich. Ein Entschluss war für mich eine Anstrengung.

Aber vergessen konnte ich nicht. Ich sprach wieder mit ihr, der Unsichtbaren, die in meiner Nähe weilte und mich mit ihren Flügeln beschirmte.

„Ich gestehe“, sagte ich, „dass alle Taten meines Lebens, die ich starrköpfig aus eigenem Willen ausgeführt habe, verfehlt waren zum Schaden für mich selbst und die ändern. Nur wenn ich mich deiner Führung überließ, ohne selbst zu wissen warum, gleich einem Nachtwandler, traf ich unfehlbar das Richtige. Aber was ich, Turms, eigentlich bin, und warum ich so bin, das will ich für mich selbst noch klarstellen, und zwar aus eigenem Antrieb und nicht nach deinem Willen, damit ich nichts vergesse.“

Nachdem ich zu dieser Klarheit gelangt war, sprach ich zu ihr mit bitterem Hohn: „Du hast wirklich alles getan, um mich gläubig zu machen, aber immer noch habe ich keinen Glauben. Soweit bin ich noch Mensch geblieben. Erst dann werde ich glauben, wenn ich in einem anderen, kommenden Leben im Donner der Unsterblichkeit erwache, mich meiner selbst erinnere und mich selbst erkenne. Wenn das geschieht, bin ich mit dir vergleichbar, bin deinesgleichen. Dann können wir einander unsere Bedingungen müheloser stellen.“

Ich hob das zu Füßen der Göttin liegende Tongefäß auf. Nahm einen Stein nach dem anderen daraus in die Hand und in mir erwachte die Erinnerung. Während die Vergangenheit in mir aufstieg, schrieb ich alles nieder, so gut ich es vermochte.

Kapitel 3

Soweit wir wissen, ist das Menschenleben in Abschnitte eingeteilt, die sich über bestimmte Zeitspannen erstrecken. Am Ende jedes Abschnittes erneuert sich der Mensch und sein Denken verwandelt sich. Man sagt, dass die Dauer eines solchen Abschnittes fünfundfünfzig Monate ausmacht. Andere behaupten wiederum, dass jeder Abschnitt fünf Jahre und sieben Monate beträgt. Das ist aber der Glaube derjenigen, die in allen Dingen bestrebt sind, Gewissheit zu finden, obwohl es in der Welt keine Gewissheit gibt. Die Menschen sind verschieden geartet, und die Abschnitte des Menschenlebens sind von verschiedener Dauer. Es ist ganz gleichgültig, ob man das Tongefäß mit den Steinen am Kopf- oder am Fußende des Toten oder mit den Opfergaben auf die Erde hinstellt. Ebenso zwecklos ist es, das natürliche Alter des Menschen nach Jahren und Monaten an der Zahl der Steine im Tongefäß ausrechnen zu wollen. Ein Abschnitt kann drei Jahre und zwei Monate dauern, ein anderer sogar zehn Jahre.

Nun bückt sich aber der größte Teil der Menschen nie, um selbst einen Stein von der Erde aufzulesen und diesen als Zeichen vom Ende und vom Anfang eines Abschnittes ihres Lebens aufzubewahren. Deshalb ist es verzeihlich, wenn Angehörige des Verblichenen runde Steine in das Tongefäß sammeln und die Zahl derselben nach den Lebensjahren und Monaten des Toten berechnen. In solchem Falle erzählen diese Steine lediglich, wie alt er geworden, aber auch nichts anderes über ihn. Er hatte das Leben eines Durchschnittsmenschen gelebt und war damit zufrieden gewesen.

Wie bei den Menschen sind auch die Abschnitte im Leben der Völker in „Großjahren der Götter“ festgelegt. Deshalb wissen wir Lukumoiden auch, dass den zwölf Völkern und den zwölf Städten der Etrusker zum Leben und Sterben eine Zeitspanne von zehn „Großjahren“, sagen wir tausend Jahre, weil es leichter ist, sich so auszudrücken, zugeteilt worden war. Ein „Großjahr“ ist nicht immer gleich hundert Jahren, es kann länger oder kürzer sein. Das Wissen um das Ende und den Beginn eines solchen ist uns gegeben, weil uns ein Zeichen vermittelt wird, so dass wir uns nicht irren können.

Im Wissen sucht der Mensch nach Gewissheit, die es nicht gibt. Deshalb vergleichen die Opferpriester die Leber des geopferten Tieres mit einer aus Ton geformten Leber, auf der die Bereiche und Namen der Götter in Linien und Schriften eingezeichnet sind. Das göttliche Wissen fehlt ihnen. Deshalb sind sie unvollkommen und Irrtümern unterworfen.

Auch die Priester, die den Vogelflug erforschen, suchen aus den Erfahrungen der Alten die Regeln über den Flug und das Schwärmen der Vögel zu erlernen. Wenn ihnen aber ein Zeichen begegnet, von dem sie nichts gehört oder über das sie nichts gelernt haben, werden sie verwirrt und sprechen ihre Weissagungen ins Blaue hinein, als ob ihr Kopf in einem Sacke stecke.

Ich, Turms, brauche nicht erst die Blitzerforscher zu erwähnen, die bei drohendem Gewitter die Berggipfel der Heiligen Stätte besteigen. Sie haben die Himmelsrichtungen und den Himmel selbst nach Göttern eingeteilt und beraten sich über Farbe und Form der Blitze, stellen über alle diese Dinge Regeln und Lehrsätze auf und geben diese, stolz über ihr eigenes Wissen, ihren Nachfolgern weiter. Auch sie irren und deuten die offenkundige Sprache der Blitze falsch, weil sie sich mit dem göttlichen Wissen ihres Herzens nicht begnügen wollen.

Doch ich schweige, weil es so sein muss. Alles erstarrt, wird brüchig, veraltet. Und nichts ist so wehmütig wie eine überlebte Erkenntnis. Das irrende menschliche Wissen anstatt der göttlichen Vernunft.

Der Mensch kann viel lernen, aber das Erlernte ist kein Wissen. Die einzigen Quellen des wahren Wissens sind die Intuition und die göttliche Vernunft.

Dies habe ich, Turms, mit der Ziehfeder auf die Wachstafel geschrieben. Später sah ich das, was ich geschrieben hatte, als zwecklos an und löschte es aus.

Kann aber das einmal Geschriebene vergehen, wenn es auch ausgelöscht wurde? Die Wachstafel verbleibt und ist da, gleich, wie viele Schriften auf ihr ausgelöscht wurden.

Ist dies vielleicht das unheimlichste Problem des Menschen? Bleibt das Geschriebene bestehen, auch wenn es ausgelöscht wird? Auch Gemälde erleiden Schäden, und der Zahn der Zeit zerfrisst sie, bis nur noch Farbkleckse und Umrisse an der Wand zu sehen sind und niemand mehr weiß, was sie dargestellt haben. Eine Bronzestatue kann eingeschmolzen werden, und die Gestalt der Statue ist nicht mehr. Aber zerrinnt die Gestalt deshalb in ein Nichts?

Es gibt heilige Gegenstände, die mit einer solchen Kraft begnadet sind, dass die Kranken bei Berühren derselben geheilt werden. Es gibt Gegenstände, die ihre Träger beschützen. Es gibt aber auch solche, die Schaden und Fluch bringen. Es gibt heilige Plätze, von denen man weiß, dass sie heilig sind, ohne dass die Stätte durch einen Altar oder einen Opferstein gekennzeichnet ist.

Es gibt noch Hellseher, die Menschen und Geschehnisse der Vergangenheit sehen können, wenn sie bestimmte Gegenstände in die Hand nehmen. Aber wie überzeugend sie auch reden mögen, um ihr Brot und ihr Öl zu verdienen, niemand weiß, was in ihrer Rede wahr ist, was wirklich vorgefallen, was nur Traum oder selbst Erfundenes ist. Auch sie selbst wissen es nicht. Das kann ich bezeugen, denn ich besitze selbst die gleiche Fähigkeit.

Ich kann nur sagen, dass irgendetwas an den Gegenständen, die die Menschen geliebt und längere Zeit benutzt haben und an die sich gute und schlechte Taten knüpfen, fortbestehen bleibt, und zwar etwas, was mehr ist als der Gegenstand an sich. Dies alles ist unklar, verschwommen und traumbildhaft, ebenso trügerisch wie wahr. In gleicher Weise lügen die Sinne des Menschen, die ausschließlich seine Begierden nähren: die Gier zu sehen, zu hören, zu tasten, zu riechen und zu schmecken.

Zwei Menschen sehen oder schmecken dasselbe niemals in gleicher Weise. Derselbe Mensch hört und berührt etwas zu verschiedenen Zeitpunkten nicht mit gleichen Empfindungen. Etwas kann ihm angenehm und höchst begehrenswert erscheinen, was für ihn in kurzer Zeit unangenehm und wertlos ist.

Deshalb belügt sich der Mensch, wenn er nur an seine Sinne glaubt, sein Leben lang.

Wenn ich nun dies niederschreibe, weiß ich, dass ich es nur tue, weil ich älter geworden bin und ruhiger. Das Leben hat mir einen bitteren Geschmack hinterlassen, und es gibt auf Erden nichts mehr, nach dem ich meine Hand sehnsuchtsvoll ausstrecken möchte. Als junger Mensch hätte ich so etwas nie geschrieben. Trotzdem wäre das, was ich in jüngeren Jahren geschrieben hätte, genauso wahr wie das, was ich heute schreibe.

Weshalb habe ich dies dennoch niedergeschrieben?

Ich schreibe, um die Zeit zu besiegen, um mich selber zu erkennen. Aber kann ich als Sieger über die Zeit hervorgehen? Das werde ich nie wissen, weil ich nicht weiß, ob auch die verschwundene und ausgelöschte Schrift erhalten bleibt. So begnüge ich mich, nur zu schreiben, was dazu dient, mich selbst zu erkennen.

Mein Geschreibsel sei nur ein Spiel und eine Laune, wie das Leben selbst auf seinem Höhepunkt nur Spiel und Laune ist. Ich werde das von mir niedergeschriebene auch nicht mehr auslöschen, ich schreibe mit unvergänglichen Buchstaben auf einem aus zähen und haltbaren Binsen zusammengeleimten Papier. Ich werde nichts mehr an meiner Schrift verbessern oder ändern. Ich schreibe nieder, woran ich mich erinnern kann. Ich schreibe mit roter und schwarzer Farbe, wie es mir gerade gefällt.

Von rechts nach links und von links nach rechts, je nachdem wie ich glaube, die Dinge am besten wiedergeben zu können. In der Sprache der Hellenen schreibe ich nieder, was ich unter den Griechen erlebte. In der Sprache der Phönizier schreibe ich die Verbrechen nieder, die ich gegen die Phönizier begangen habe, aber für die göttlichen Dinge gebrauche ich meine eigene Sprache und Schrift. Ich schreibe, um mich selbst zu erforschen, um mich selbst zu erkennen. Zunächst nehme ich einen glatten schwarzen Stein in die Hand und dann erzähle ich, wie ich das erste Mal mich selbst, so wie ich wirklich bin und nicht wie ich zu sein glaubte, erahnte.

Kapitel 4

Das geschah zwischen den düsteren Bergen auf dem Grunde nach Delphi. Als wir das Ufer verließen, flammten über den Berggipfeln weit im Westen die Blitze. Als die Pilger im Dorf angelangt waren, warnten die Dorfbewohner sie vor dem Weitergehen. Es ist Herbst, sagten sie, und die Stürme setzen ein. Der Sturm könne einen Bergsturz hervorrufen und das Geröll auf den Weg herabstürzen. Die reißenden Ströme könnten die Pilger wegschwemmen.

Aber ich, Turms, wanderte weiter nach Delphi, um mich dem Orakelspruch zu stellen. Die Krieger Athens hatten mich gerettet und mir Zuflucht auf ihren Schiffen gewährt, als die Bewohner von Ephesos mich schon zum zweiten Male steinigen wollten.

Deshalb wartete ich den Sturm auf dem Grunde nach Delphi nicht ab. Die Dorfbewohner lebten von den Pilgern und hielten diese auf der Hin- und Rückfahrt unter mancherlei Vorwänden zurück. Sie bereiteten schmackhafte Speisen, boten bequeme Nachtlager an und verkauften den Pilgern selbst angefertigte Andenken aus Holz, Horn oder Stein. Ihren Warnungen schenkte ich keinen Glauben. Ich fürchtete mich nicht vor dem Sturm und den Blitzen.

In brennendem Schuldbewusstsein setzte ich meine Wanderung zwischen den Bergen fort. Es wurde finster am hellen Tag. Die Wolken senkten sich auf die Berge nieder. Die Blitze sprühten um mich herum. Ein ununterbrochener Donner rollte als Echo im Tal. Ich hätte nie geglaubt, dass das Menschenohr ein solches Donnerrollen ertragen könne.

Die Blitze zersplitterten Felsen um mich herum. Regen und Hagel peitschten meinen Körper. Der Wirbelsturm stürzte mich fast in die Schlucht hinab. Meine Knie und Ellenbogen waren von den Steinen blutig geritzt.

Aber ich empfand keinen Schmerz. Die Blitze schwirrten um mich herum, als ob sie mir ihre blendende Kraft zeigen wollten. Ein ununterbrochenes Grollen dröhnte in meinem Kopf. Das erste Mal in meinem Leben geriet ich in Ekstase. Unbewusst begann ich auf dem Grunde nach Delphi zu tanzen. Im Lichtschein der Blitze, im Gewittersturm fingen die Füße zu tanzen an, die Hände bewegten sich, aber ich ahmte im Tanze nicht andere nach, auch tanzte ich nicht etwas Erlerntes, sondern der Tanz war und lebte in mir, und meine Glieder sowie mein ganzer Körper tanzten in einem unbeschreiblichen, jubelnden Freudentaumel.

Eigentlich hätte ich bei diesem Zorn der Götter über meine Schuld schaudern müssen. Stattdessen wurde ich von der strahlenden Gewissheit erfüllt, dass ich über allem Schuldigsein stand. Die Blitze begrüßten mich als ihren Sohn, sich über meinem Kopf kreuzend und spaltend. Als seinen Sohn begrüßte mich der Sturmwind. Mit unausgesetzt grollendem Donner grüßte mich das Tal. Mir zu Ehren prasselten Felsblöcke von den Hängen als feierlicher Gruß nieder.

Da erkannte ich mich selbst – zum ersten Mal. Mir konnte nichts Böses geschehen. Nichts konnte mir Schaden zufügen.

Während meines Tanzes auf dem Grunde nach Delphi brachen aus meinem Innern Worte fremder Sprachen, die ich nicht verstand. Aber ich sang sie, ich wiederholte sie unentwegt in gleicher Weise, so wie ich in Vollmondnächten an meinem eigenen Schrei erwachte und die Worte, die ich nicht verstand, immer aufs Neue wiederholte. Der Rhythmus meines Liedes war mir fremd. Die Tanzschritte waren mir fremd. Aber im Zustande der höchsten Ekstase brach dies alles aus mir und war ein Teil meiner selbst, obwohl ich nicht wusste wieso.

Als ich an der Felswand vorbeigekommen war, sah ich das runde Tal von Delphi von Wolken verdunkelt und vom Regen verschleiert vor mir liegen. Im gleichen Augenblick verstummte der Sturm, die Wolken hoben sich und die Sonne warf ihre Strahlen über Delphis Bauten, Denkmäler und heilige Tempel.

Die herbstliche Erde, von Tropfen übersät, glitzerte silbern, die Hagelkörner schmolzen, und nie habe ich Lorbeerbäume so dunkelgrün, so glänzend gesehen wie die heiligen Lorbeerbäume, die den Tempel von Delphi umstanden. Ohne fremde Hilfe fand ich die heilige Quelle, legte meine Ledertasche auf die Erde, zog die verschmutzten Kleider aus und sprang in das reinigende Wasser. Der Regen hatte das Wasser im Teich getrübt, aber der aus dem Löwenrachen quellende Wasserstrahl reinigte Hände, Gesicht, Füße und Haare. Nackt stieg ich heraus in die Sonne, und die Ekstase in mir hielt weiter an, so dass meine Glieder wie Feuer brannten und ich keine Kälte verspürte.

Als ich die auf mich zukommenden Tempeldiener in ihren wallenden Gewändern, mit den heiligen Bändern um den Kopf bemerkte, hob ich den Blick und sah hoch über allem, den Tempel überragend, den schwarzen steilen Abhang und die schwarzen großen Vögel, die nach dem Sturm über der Schlucht kreisten. Ohne zu fragen wusste ich, dass es die Gerichtsstätte war, von der Menschen, die unsühnbare Verbrechen begangen haben, heruntergestoßen werden. Ich lief zwischen Statuen und Denkmälern die Stufen zum Tempel hinauf, ohne den heiligen Weg zu beachten.

Als ich den Tempel erreicht hatte, legte ich die Hand auf den mächtigen Altar und rief: „Ich, Turms aus Ephesos, stelle mich unter den Schutz der Götter und unterwerfe mich dem Orakelspruch.“

Ich blickte um mich und sah an der Stirnwand des Tempels Artemis mit ihren Hunden dahinjagen und Dionysos Feste feiern. Da wusste ich, dass dies für mich nicht genügte. Die Tempeldiener suchten mich durch warnende Rufe zurückzuhalten. Ich entriss mich jedoch ihrem Griff und lief in den Tempel. Ich lief durch die Vorhalle an silbernen Riesenurnen, kostbaren Statuen und Weihgeschenken vorbei. Ich drang bis in das Innerste des Tempels vor, bis ich auf einem kleinen Altar das Ewige Feuer und daneben den vom Rauch der Jahrhunderte geschwärzten Nabel der Welt entdeckte. Ich legte meine Hand auf diesen heiligen Stein und stellte mich unter den Schutz der Götter.

Aus dem heiligen Stein strömte ein unsagbares Gefühl der Ruhe in meine Hand, und ich spürte, wie mein ganzer Körper ruhig wurde. Furchtlos blickte ich um mich. Ich sah die ausgetretenen Steinstufen, die in die Schlucht führten. Ich sah das Heilige Grab des Dionysos. Ich sah über mir in des Tempels heiliger Dämmerung die Tempeladler des Höchsten aller Götter. Ich war geborgen. Diesen Raum durften die Diener nicht betreten. Hier konnte ich nur den Priestern von Delphi, den Geweihten, den Herolden der Götter begegnen. Durch die Diener alarmiert, eilten vier alte Männer, vier heilige Männer herbei. Beim Eintreten ordneten sie ihre Stirnbänder und rafften die Schöße ihrer Überwürfe zusammen. Ihre Gesichter waren säuerlich und ihre Augen vom Schlaf gedunsen. Sie lebten schon an der Schwelle des Winters und erwarteten keine bedeutenden Pilger mehr. Des Sturmes wegen erwarteten sie heute überhaupt keine.

Weil ich im Heiligsten des Tempels nackt auf der Erde lag und mit beiden Armen den Weltnabel umklammert hielt, wagten sie nicht, Gewalt gegen mich anzuwenden. Außerdem mochten sie mich nicht berühren, bevor sie wussten, wer ich war.

Sie sprachen gereizt mit gedämpfter Stimme untereinander. Schließlich fragten sie: „Klebt Blut an deinen Händen?“

Ich beeilte mich zu erwidern, dass kein Blut an meinen Händen hafte. Eine Bluttat hätte ich nicht begangen. Dies beruhigte sie, denn sonst hätten sie den Tempel reinigen und weihen müssen.

„Hast du dich gegen die Götter versündigt?“, fragten sie weiter. Ich überlegte einen Augenblick und antwortete: „Gegen die Götter der Hellenen habe ich mich nicht versündigt. Im Gegenteil beschirmt mich die heilige Jungfrau, die Schwester eures Gottes.“

„Wer bist du denn, und was willst du“, fragten sie voller Zorn. „Wie kommst du tanzend aus dem Sturm und tauchst ohne Erlaubnis in das heiligste Wasser. Wie wagst du Ordnung und Sitten des Tempels zu brechen?“

Zum Glück brauchte ich ihnen keine Antwort zu geben, denn Pythia, auf ihre beiden Dienerinnen gestützt, betrat den Tempel. Sie war noch ein junges Weib. Ihr Antlitz war entblößt und furchterregend, ihre Augen weit aufgerissen. Sie wankte beim Gehen. Sie sah mich an, als ob sie mich von jeher gekannt hätte, ihr Gesicht begann zu glühen und sie schrie mit sich überschlagender Stimme: „Endlich kommst du, Ersehnter. Nackt kommst du, auf tanzenden Füßen, gereinigt durch das Quellwasser. Sohn des Mondes, Sohn der Muschelschale, Sohn des Seepferdchens. Ich kenne dich. Du kamst aus dem Westen.“

Ich wollte ihr sagen, dass sie sich irre, da ich doch aus dem Osten, aus Ionien, käme, und zwar so schnell, wie die Ruder und Segel der Kriegsschiffe mich herzubringen vermochten. Ihre Worte hatten mich erschüttert.

Ich fragte: „Heiliges Weib, kennst du mich wirklich?“

Sie brach in ein wildes Gelächter aus, trat – obgleich die Dienerinnen sie daran zu hindern suchten – noch näher an mich heran und sprach: „Ich sollte dich nicht kennen. Erhebe dich und blicke mich an.“

Unter dem Zwang dieses furchterregenden, entblößten Antlitzes lösten sich meine Hände vom heiligen Stein des Weltnabels und ich sah sie an. Ihr Antlitz verwandelte sich vor meinen Augen. Ich erkannte darin das glühende Antlitz Dionens, die mir einst einen Apfel zugeworfen, in dessen Schale sie mit einem Messer ihren Namen eingeritzt hatte. Darauf verwandelte sich das Gesicht Dionens in das schwarze der vom Himmel von Ephesos gestürzten Artemis. Und wieder verwandelte sich dieses in ein strahlendes Frauenantlitz, das ich aber ganz kurz wie im Traum aufleuchten sah, und dann versank es im Nebel vor meinen Augen, als sei ein Schleier darüber gefallen. Alsbald starrte ich wieder in ihre wilden Augen und sagte:

„Auch ich kenne dich, Pythia.“

Wenn die Dienerinnen sie nicht festgehalten hätten, wäre sie auf mich zugestürzt, um mich zu umarmen. Sie konnte nur ihre linke Hand freibekommen und berührte meine Brust. Ich spürte, wie die Kraft aus ihrer Hand auf mich überging.

„Dieser Jüngling ist mein“, sprach sie. „Geweiht oder nicht geweiht, das ist gleichgültig. Rührt ihn nicht an. Was er auch getan hat, tat er in Erfüllung des Willens der Götter, nicht aus eigenem Antrieb. Er ist ohne Schuld.“

Die Priester fingen untereinander zu murren an und sagten: „Das sind keine göttlichen Sprüche. Sie spricht nicht auf dem Dreifuß sitzend. Diese Ekstase ist nicht echt. Führt sie ab.“

In ihrem Zustande war sie jedoch stärker als ihre Dienerinnen. Drohend schrie und raste sie: „Ich sehe Rauch aus Feuersbrünsten hinter dem Meer. Dieser Mann kam mit rußigen Händen, mit berußtem Gesicht, mit Brandwunden an den Lenden. Ich was die ihn rein. Dadurch wird er frei. Frei zu kommen und zu gehen, wie er selbst will, nicht wie ihr wollt.“

Soweit sprach sie vernünftig und verständlich. Dann wurde sie von Krämpfen befallen, der Schaum stand ihr vor dem Munde, sie schrie auf und sank bewusstlos in die Arme der Dienerinnen. Diese trugen sie weg, und die Priester umringten mich zitternd und erschrocken. „Wir müssen miteinander beratschlagen“, erklärten sie. „Habe keine Angst. Das Orakel hat dich freigesprochen von jeder Schuld, und du bist kein gewöhnlicher Sterblicher, denn sonst wäre sie nicht bei deinem Anblick in die heilige Ekstase gefallen. Ihre Worte können wir aber nicht aufzeichnen, weil sie diese nicht auf dem Dreifuß sitzend sprach. Wir werden sie uns jedoch merken.“

Sie rieben meine Hände und Füße mit der vom Altar entnommenen Lorbeerbaumasche wie üblich ein und geleiteten mich aus dem Tempel, mich den Dienern überlassend, damit sie mir Speise und Trank reichen sollten. Die Diener hatten vom Ufer des heiligen Teiches meine dort zurückgebliebenen verschmutzten Kleider und die Ledertasche geholt. Als die Priester den feinen Wollstoff meiner Oberkleidung mit den Händen geprüft hatten, merkten sie, dass ich kein unbedeutender, armer Mann war. Sie beruhigten sich noch mehr, als ich ihnen aus meiner Ledertasche ein Säckchen, welches eine Menge Goldmünzen mit Löwenkopfprägung aus Milet und Silbermünzen mit Bienenprägung aus Ephesos enthielt, überreichte.

Zum Schluss übergab ich ihnen noch die beiden mit Siegeln verschlossenen Wachstafeln, die für mich sprechen sollten. Sie sagten mir zu, diese durchzulesen und mich dann einem Verhör zu unterziehen. Die Diener schlossen mich in ein einfaches Zimmer ein. Am folgenden Tage klärten sie mich darüber auf, wie ich zu fasten und mich zu reinigen hätte, damit meine Zunge und mein Herz rein wären, wenn ich erneut vor die Priester treten würde.

Kapitel 5

Auf dem Grunde zur menschenleeren Sport- und Rennbahn von Delphi sah ich in der Luft einen Speer aufblitzen, obwohl die Bahn bereits im Schatten des Berges lag. Der Speer leuchtete in der Luft auf, um wieder im Schatten zu verschwinden, und in diesem Aufblitzen erkannte mein Herz ein Zeichen und Omen. Alsbald bemerkte ich einen Jüngling meines Alters, aber gestählter als ich, leichten Schrittes nach dem in der Erde steckenden Speer laufen.

Ich beobachtete ihn, während ich die Bahn einmal abschritt. Sein Gesicht wirkte abweisend und feindselig, auf der Brust hatte er eine hässliche Narbe, seine Glieder wiesen sehr starke Muskelpakete auf. Deshalb schien alles an ihm voller Selbstvertrauen und Schönheit der Kraft zu sein, so dass er mir schöner erschien als alle anderen Jünglinge, die ich gesehen.

„Lauf mit mir“, rief ich ihm zu. „Ich bin müde, allein mit mir um die Wette zu laufen.“

Er steckte den Speer in die Erde zurück und lief neben mir bis zum Startplatz. „Los“, sagte er, und wir liefen. Da ich leichter als er war, glaubte ich, ihn ohne Schwierigkeit überholen zu können, aber er lief federleicht und ich musste mich bis aufs äußerste anstrengen, um ihn bloß um eine Brustweite zu schlagen.

Wir waren beide außer Atem und keuchten, obwohl wir beide es voreinander zu verbergen suchten. „Du läufst gut“, sagte er. „Lass uns doch Speerwerfen, darin können wir uns besser messen.“

Er hatte einen Speer aus Sparta. Ich prüfte dessen Gewicht in der Hand, wollte aber nicht zugeben, dass ich nicht gewohnt war, einen so schweren Speer zu werfen. Ich nahm einen tüchtigen Anlauf und warf, wobei ich das Gefühl hatte, dass ich nie zuvor soviel Kraft habe aufbieten können. Der Speer flog viel weiter, als ich geglaubt. Unwillkürlich musste ich lächeln, als ich hinlief, um den Speer zurückzuholen und meinen Wurf zu markieren. Ich lächelte noch, als ich den Speer ihm übergab. Er warf ihn aber leicht beschwingt mehrere Speerlängen über mein Zeichen hinaus.

„Das war aber ein Wurf“, rief ich staunend aus. „Aber für den Weitsprung bist du sicherlich zu schwer gebaut. Willst du versuchen?“

Auch beim Weitsprung konnte ich ihn nur um Haaresbreite überflügeln. Ohne ein Wort zu sagen, zeigte er auf den Diskus. Ich warf, aber sein Wurf rauschte wie der Flug eines Habichts und übertraf den meinen bei weitem. Dann sagte er lächelnd: „Ringen entscheidet.“

Als ich ihn näher betrachtete, empfand ich seltsamen Widerwillen bei dem Gedanken, mit ihm ringen zu müssen. Ich wollte nicht, dass er mich berühre und beim Ringen seine Arme um mich lege. Irgendein Funkeln in seinem düsteren Blick warnte mich, trotz seines Lächelns.

„Du bist mir überlegen“, erklärte ich kurz. „Ich erkenne dich als Sieger an.“

Danach sprachen wir kein einziges Wort mehr miteinander, sondern spielten uns jeder für sich und jeder auf seine Art auf dem leeren Wettkampfplatz in Schweiß. Als ich ans Ufer des vom Herbstregen viel Wasser führenden Baches lief, folgte er mir nur zögernd. Ich wusch mich und rieb den Körper mit Sand sauber. Er tat das gleiche. Ohne mich anzusehen bat er: „Reibe mir doch meinen Rücken mit Sand ab.“ Ich tat es und dann rieb er meinen Rücken mit solcher Kraft, dass die Haut zu platzen schien. Ich riss mich laut schreiend von ihm los und spritzte ihm Wasser in die Augen. Er lächelte zwar, beteiligte sich jedoch nicht an dem kindlichen Spiel. Auf seine Narbe an der Brust deutend, fragte ich: „Bist du Soldat?“

Er antwortete stolz: „Ich bin Spartaner.“

Nun betrachtete ich ihn erst recht mit größter Neugierde, denn er war der erste Lazedämonier, dem ich begegnet war. Er war aber nicht roh und gefühllos, wozu Sparta seine Untertanen angeblich erzog. Ich wusste, dass seine Stadt keine Mauern hatte, weil die Männer Spartas die einzige Mauer ihrer Stadt bildeten, worauf sie sehr stolz waren. Ich wusste aber auch, dass es dem Spartaner nicht erlaubt war, das Land zu verlassen, außer als Truppe und in den Krieg. Er erriet meine Gedanken, denn ohne befragt zu sein, erklärte er: „Auch ich bin der Gefangene des Orakels, genau wie du. Unser König Kleomenes, mein Onkel, träumte schlecht von mir und schickte mich außer Landes. Ich bin ein Nachkomme des Herakles.“

Mir lag es auf der Zunge zu sagen, dass es von seinen Nachkommen sicherlich tausende in allen Ländern der Welt gebe, wenn man den Charakter des Herakles und seine Wanderungen durch den ganzen Erdenraum in Betracht ziehe. Als ich ihn jedoch ansah, erstickte ich in mir den ionischen Spott. Er war schön anzusehen, von hoher Gestalt und mit guter Haltung, schöner als andere Jünglinge, die ich gesehen.

Ohne dass ich ihn fragte, erzählte er mir von seiner Abstammung und sagte schließlich: „Mein Vater war Dorieus und anerkannt der schönste Mann unter seinen Zeitgenossen. Auch er hat in seinem Vaterlande böses Blut geweckt und ist nach dem Westen über das Meer gefahren, um sich eine neue Heimat in Italien oder Sizilien zu erobern. Er fiel dort schon vor Jahren.“

Mit finster zusammengezogenen Brauen fuhr er mich plötzlich an: „Was starrst du mich so an? Dorieus war mein richtiger Vater. Deshalb habe ich, seit ich Sparta verließ, das Recht, den Namen Dorieus zu führen, wenn ich will. Meine Mutter erzählte mir von ihm, bevor ich sieben Jahre alt wurde und sie mich dem Staat zur Erziehung übergeben musste. Mein gesetzlicher Vater war nicht fähig, Kinder zu zeugen. Deshalb schickte er Dorieus heimlich zu meiner Mutter, so wie die Ehemänner in Sparta überhaupt nur unbemerkt und im geheimen ihre Frauen treffen dürfen. Dies alles entspricht der Wahrheit, denn ich wäre wohl niemals aus Sparta ausgewiesen worden, wenn mein richtiger Vater nicht Dorieus gewesen wäre.“

Ich hätte ihm erwidern können, dass die Spartaner seit dem Trojanischen Kriege allen Grund hätten, ungewöhnlich schönen Männern und Frauen zu misstrauen. Ich sah aber ein, dass dies ein wunder Punkt für ihn war. Ich konnte das sehr gut begreifen, da meine Herkunft noch seltsamer war. Wir zogen schweigend unsere Kleider am Bachufer an. Das unter uns liegende runde Tal von Delphi verdunkelte sich in der Abenddämmerung. Die Berge glühten blaurot. Ich spürte die Erschöpfung nach dem Spiel in meinen Gliedern. Ich fühlte mich rein, lebendig und stark zugleich. Mein Herz glühte im Gefühl der Freundschaft für diesen fremden Dorieus, der sich mit mir in einem Wettkampf gemessen hatte, ohne zu fragen, wer oder was ich war.

Als wir auf dem Gebirgspfad zu den Bauten um den Tempel herum herabstiegen, schaute er mich mehrfach von der Seite an, bis er schließlich sagte: „Du gefällst mir, wenn wir Lazedämonier auch Fremde meiden. Aber ich bin allein und es ist schwer, allein zu sein, wenn man seine ganze Jugend zusammen mit anderen Jünglingen verlebt hat. Nachdem ich mein Volk verlassen habe, bin ich nicht mehr durch dessen Gebräuche gebunden. Und dennoch binden mich unsere Sitten stark wie Ketten. Deshalb wünschte ich, dass ich im Kriege gefallen wäre und mein Name auf einem Grabstein stünde, statt dass ich hier stehe.“

„Auch ich bin allein“, erwiderte ich. „Ich kam freiwillig nach Delphi, um entweder gereinigt zu werden oder um zu sterben. Ich bin der Ansicht, dass das Leben keinen Sinn mehr hätte, wenn ich nur Fluch über meine Stadt und ganz Ionien bringen würde.“

Er schaute mich misstrauisch unter seinem vom Baden gekräuselten Haarschopf an. Ich streckte bittend meine Hand aus: „Verurteile mich nicht, ohne mich gehört zu haben. Pythia sprach mich in der heiligen Ekstase frei von Schuld. Sie brauchte keine Lorbeerbaumblätter zum Kauen, keinen Dreifuß und keine betäubenden Dämpfe aus der Schlucht. Mein Anblick allein versetzte sie in Ekstase.“

Das ionische Misstrauen und meine Erziehung ließen mich lächeln und vorsichtig um mich blicken. „Sie machte den Eindruck eines mannstollen Weibes“, fuhr ich fort. „Sie ist fraglos ein heiliges Weib, aber ich vermute, dass die Priester alle Hände voll zu tun haben, um die Phantasiegebilde, die ihrem Kopf entspringen, zu deuten.“

Dorieus hob erschrocken die Hand, meine Worte abwehrend. Er fragte: „Glaubst du nicht an das Orakel? Du lästerst doch wohl nicht Gott? Denn dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben.“

„Erschrecke nicht“, wehrte ich ab. „Alle Dinge haben zwei Seiten, die, die wir sehen und die, die wir nicht sehen. Wir Ionier spotten gerne über die Götter und erzählen uns entehrende Geschichten über sie. Das hält uns aber nicht davon ab, ihnen inbrünstig zu dienen und für sie zu opfern. Ich hege Zweifel an dem irdischen Teil des Orakels, aber dies hindert mich nicht, das Orakel anzuerkennen und mich seinem Spruch zu unterwerfen, wenn es auch mein Leben kosten sollte. An etwas muss der Mensch doch glauben.“

„Ich verstehe dich nicht“, sagte er voll Staunen.

So schieden wir an dem Abend voneinander, aber am folgenden, oder war es an dem darauf folgenden Tag, dessen erinnere ich mich nicht mehr, kam er freiwillig, suchte mich auf und richtete an mich verwundert die Frage: „Warst du es, Mann aus Ephesos, der den Tempel der Erdgöttin Lydia in Sardeis angezündet und dadurch die ganze Stadt niedergebrannt hat?“

„Das ist mein Verbrechen“, gestand ich. „Ich, ich ganz allein, Turms aus Ephesos, bin schuldig an der Feuersbrunst von Sardeis.“

Zu meinem größten Erstaunen fingen die mandelförmigen Augen des Dorieus zu strahlen an, er klopfte mir mit beiden Händen auf die Schultern, lobte mich und sagte: „Wie könntest du ein Verbrecher sein? Du bist doch ein Held der Hellenen. Weißt du es nicht, dass der Brand von Sardeis wie eine Siegesfackel ganz Ionien vom Hellespont bis Kypros in Aufruhr versetzt hat?“

Seine Worte entsetzten mich, denn etwas Verrückteres hatte ich nie vernommen. „Dann müssen die Männer aus Ionien wahnsinnig sein“, rief ich aus. „Allerdings liefen wir in drei Tagen nach Sardeis, wie eine Lämmerherde dem Leithammel folgend, nachdem die Schiffe der Athener angelegt hatten. Doch waren wir nicht imstande, die von Mauern umgebene Stadt und die Festung einzunehmen. Wir versuchten es nicht einmal, sondern liefen zurück noch schneller, als wir gekommen waren. Die persischen Hilfstruppen töteten sehr viele von uns. In der Dunkelheit und in der Verwirrung brachten wir uns sogar gegenseitig um.“

„Nein, nein“, setzte ich fort, „ein Heldenstück war unser Vorstoß nach Sardeis nicht. Denn zuletzt gerieten wir noch in ein nächtliches Fest der Frauen außerhalb der Mauern von Ephesos. Die Männer von Ephesos liefen aus der Stadt heraus, um ihren Frauen und Töchtern beizustehen, und brachten mehr von uns um, als die Perser auf dem Grunde getötet hatten. So verblendet war unser Unternehmen und so schmachvoll unsere Flucht.“

Dorieus schüttelte verwirrt den Kopf und sagte: „Du sprichst nicht wie ein echter Grieche. Krieg ist Krieg und alles, was während des Krieges geschieht, geschieht zur Ehre des Vaterlandes und zu Ehren der Gefallenen, wie sie auch ihr Leben gelassen haben mögen. Ich kann dich wirklich nicht begreifen.“

„Ich bin auch kein Hellene“, antwortete ich. „Ein Fremder bin ich. Vor vielen Jahren fand ich mich selber neben einer gespaltenen Eiche in der Nähe der Stadt Ephesos inmitten von toten Lämmern. Der Widder stieß mich mit den Hörnern, wälzte mich auf der Erde vor sich hin und erweckte mich wieder zum Leben. Meine Kleidung hatte mir der Blitz vom Leibe gerissen, er hinterließ einen dunklen Streifen auf meinem Körper. Mein Leben aber vermochte Zeus mit seinem Blitz nicht auszulöschen, obwohl er es versucht hatte.“

Kapitel 6

Kurz vor Winteranfang ließen mich die vier Priester von Delphi rufen, damit ich vor sie trete. Ich war bereits vom Fasten abgemagert, die Leibesübungen hatten mich leicht und beweglich gemacht und ich war so geschwächt worden, dass mich fröstelte. Nach Art alter Männer fingen sie das Verhör mit weit zurückliegenden Dingen an und ließen mich zunächst alles das erzählen, was ich über den Aufruhr der Städte Ioniens und die Ermordung oder die Vertreibung der von den Persern eingesetzten Tyrannen wusste.

„Ich war lediglich Zeuge der Vertreibung des Hermadoros aus Ephesos“, berichtete ich. „Wir haben ihn nicht einmal von der Stadtmauer hinuntergestürzt, sondern ihn gesittet durch das Tor auf die Straße von Sardeis gebracht. Wir tanzten zwar den Tanz der Freiheit, aber Hermadoros rührten wir nicht an, obwohl wir die Wohnungseinrichtungen in persischen Häusern zerstörten. Letzten Endes vertrieben wir Hermadoros nur deshalb, weil er der beste und rechtschaffenste unter den Männern von Ephesos war und nicht, weil er von dem Perser als Statthalter in Ephesos eingesetzt wurde. Dies sagten wir ihm sogar und fügten noch hinzu, dass wir unter uns niemanden dulden könnten, der besser sei als die anderen; falls jemand sich aber als überlegen erweise, sähen wir es lieber, dass er dies irgendwo anders und nicht in Ephesos sei.“

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!