19,99 €

Mehr erfahren.

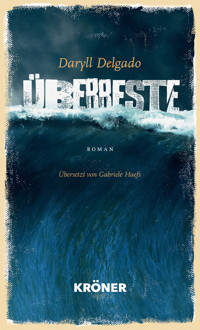

- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tacloban, Leyte, Philippinen. Der Super-Taifun Haiyan, der »perfekte Sturm«, hat die Insel heimgesucht. Ann kehrt nach 20 Jahren im Auftrag einer NGO in ihre Heimatstadt zurück – und wird überrollt von Kindheitserinnerungen, denen sie inmitten der Trümmer auf den Grund zu gehen versucht: einem großen, düsteren Familiengeheimnis, Gruselgeschichten von einer Bestie, die umgeht in Tacloban, Menschen, die plötzlich in ihr Leben traten und ebenso schnell wieder verschwanden. Gleichzeitig widmet sie sich der Aufgabe, in der völlig zerstörten Stadt nach jenen Fragmenten zu forschen, die vom Leben der Menschen übrigbleiben, wenn ihre Existenz fast vollständig vernichtet wird: ihren Erinnerungen. Mitreißend, alltagsnah, ungewöhnlich authentisch: Es fühlt sich an wie mittendrin. Mittendrin in der Klima-Katastrophe, dort, wo sie schon längst da ist. Mittendrin in einer Kindheit in der Diktatur, zwischen Licht und Schatten, Wahrheit und Lüge, ganz oben und ganz unten, wo nicht einmal die eigenen Lieben sind, was sie scheinen. Mittendrin in der Realität der Überlebenden: Sieben in die Handlung eingewobene Original-Interviews gehen unter die Haut, indem sie erst richtig fassbar machen, was der Taifun für die Menschen bedeutet: den Schmerz und den Verlust, aber auch die Hoffnung auf ein – vielleicht besseres – Leben danach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

DARYLL DELGADO

ÜBERRESTE

ROMAN

Aus dem Englischen übertragen von Gabriele Haefs

ALFRED KRÖNER VERLAG

Daryll Delgado

Überreste. Roman

Aus dem Englischen übertragen von Gabriele Haefs

1. Auflage, Stuttgart, Kröner 2025

ISBN DRUCK: 978-3-520-63003-2

ISBN E-BOOK: 978-3-520-63093-3

Originaltitel: Remains; Copyright © Daryll Delgado and the Ateneo de Naga University Press, 2019

www.adnu.edu.ph/upress. ALL RIGHTS RESERVED

Die Veröffentlichung wurde finanziell unterstützt durch Philippines Guest of Honour Frankfurt Book Fair 2025 (PhlGoH2025), bestehend aus: National Book Development Board of the Philippines (NBDB), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Department of Foreign Affairs (DFA) und Office of Senator Loren Legarda.

Die Übersetzung aus dem Englischen/Waray wurde gefördert von Litprom e.V. in Kooperation mit dem Goethe-Institut.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2025 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten

E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt

Für Aurora und Dionisio

Für meine Familie

Für meinen William

Für alle, überall, die sich für soziale und

Klimagerechtigkeit für die Philippinen einsetzen.

Masasarop an baha, pero diri an baba.

Die Flut mag sich aufhalten lassen, das Gerede niemals.

Sprichwort der Waray

»… es war sinnlos, dort zu suchen, wo die Leute suchen sollten. Sinn war nur in Geheimnissen zu finden.«

JOHN BERGER, Here Is Where We Meet: A Story of Crossing Paths

»WENIGER ALS ZWÖLF STUNDEN vor seinem mutmaßlich vernichtenden Auftreffen auf die zentralen Philippinen (Freitagmorgen Ortszeit) hat der Supertaifun Haiyan nie gekannte Ausmaße angenommen. Er gehört nun zu den heftigsten Stürmen weltweit seit Beginn verlässlicher Wetteraufzeichnungen.

15.00 (EST), Aktualisierung: Das Joint Typhoon Warning Center hat seine Schätzung der maximalen Windstärke für Haiyan auf 195 Meilen pro Stunde, in Böen bis zu 235 Meilen pro Stunde hochgestuft. Der Sturm steht nun wenige Stunden vor dem Landfall auf den zentralen Philippinen, wo er mit höchster Intensität auftreffen wird, als einer der heftigsten Stürme der Neuzeit weltweit, die jemals registriert wurden. Weitreichende Zerstörungen sind, unglücklicherweise, wohl unvermeidlich.

21.45 (EST), Aktualisierung: Der Taifun Haiyan traf am frühen Abend (auf den Philippinen am frühen Morgen) auf die zentralen Philippinen. Mit einer geschätzten Spitzengeschwindigkeit von 195 Meilen pro Stunde gilt er als der stärkste Sturm weltweit seit Beginn verlässlicher Wetteraufzeichnungen, der je auf Land getroffen ist.«

MCNOLDY, BRIAN, UND SAMENOW, JASON. »Supertaifun Haiyan trifft die Philippinen als einer der heftigsten Stürme aller Zeiten.« The Washington Post. 7. November 2013.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

I

II

III

IV

V

VI

VII

Mitschriften – Evelina Pulga, Witwe

VIII

IX

X

Mitschriften – »A« und »B«

XI

XII

XIII

Mitschriften – Angela Montejo

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Mitschriften – Neun Frauen

XIX

XX

Mitschriften – Alvin Mercado

XXI

Mitschriften – Angestellte in der Stadtverwaltung

XXII

Mitschriften – Jonathan Mariano

XXIII

XXIV

XXV

DANKSAGUNGEN

ANMERKUNGEN

GESCHICHTLICHER ABRISS

I

Kaum dass ich sie sah, konnte ich sie fast schon riechen – die Fäulnis, die Verwesung. Dunot, Betonung auf der zweiten Silbe. Dieses lokale Wort kam mir in den Sinn, als sich das Flugzeug schräg legte und ich einen besseren Blick auf die schwärende Stadt auf der schmalen Spitze der Insel hatte. Die ehemals grüne Insel sah aus wie ein riesiger Tierkadaver, der aus dem Meer ragte.

Das Flugzeug änderte die Richtung und wir verloren die Insel aus dem Blick. Plötzlich gab es nur noch tiefblaues Wasser, in dem sich ein wolkenloser Himmel spiegelte, und, kaum sichtbar, unser Militärflugzeug, das wie eine schwarze Fliege in den sanften Wellen zappelte. Eine Zeitlang sah es so aus, als würden wir auf dem Wasser landen, aber dann richtete sich das Flugzeug auf, ehe es das Land ansteuerte. Als die Insel wieder deutlicher in den Blick kam, legten sich vor meinem inneren Auge automatisch die digitalen Bilder des Sturms darüber, wie sie immer wieder in den Nachrichten aufgetaucht waren: blau-grün-gelb-rote Kringel um eine schwarze Pupille. Ein perfekter Sturm, hatte es geheißen, und die winzige Stadt lag genau in seinem Auge.

Seit ich angefangen hatte, die Nachrichten zu verfolgen, hatte ich ein Flimmern vor den Augen, sogar, wenn ich sie schloss. Nicht, dass ich sie oft geschlossen hätte, da ich mich in den letzten sechs Tagen mit durchschnittlich zwei Stunden Schlaf am Tag über Wasser gehalten hatte. Doch ob wach oder schlafend, unter meinen Augenlidern barsten beständig Farben, eine ziemlich ekelhafte Erfahrung, vergleichbar mit einem miesen Trip, den ich einmal von billigem synthetischen Zeug bekommen hatte. Ground Zero, wie die Stadt nun genannt wurde, schien, soweit ich das sehen konnte, derweil aller Farben beraubt worden zu sein.

»Nicht mehr wiederzuerkennen, für mich ist das überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen«, hörte ich einen der beiden Männer hinter mir keuchen, und dann wurde etwas gemurmelt, dem ich keinen Sinn entnehmen konnte. Jeff war, glaube ich, der Name, den er genannt hatte. Neu in der Katastrophen-Szene, das verrieten mir seine fast noch jungfräuliche, khakifarbene Cargohose und das immer noch sichtbare Columbia-Markenzeichen auf seiner Jacke. Ich schätze, der Pilot hatte es auch bemerkt; deshalb hatten sie ihn zu mir ins Cockpit gequetscht.

»Das war mal so eine schöne Stadt …«, sagte der Stabsoffizier neben ihm.

Mir kam einer der Kommentare in den Sinn, den ich an diesem Morgen erst gelesen hatte: Es ist, als wäre der imaginäre Deckel auf dieser Provinz, die bekannt ist als Heimat der anderen Hälfte des Diktatorenpaares, endlich weggepustet worden, und unweigerlich entwichen stinkende Ausdünstungen.

* * *

Verwest, verrottet, verfault. Dunot. Da ist dieser Witz, den mein Vater uns immer erzählt (erzählt hat), über das Wort dunot. Natürlich ist es ein Johnny-Pusong-Witz.

Johnny Pusong fuhr eines Nachmittags mit seinem klapprigen, schrottreifen Jeepney durch das Zentrum von Tacloban. Er wollte nach links in die P. Gomez Street abbiegen, um zum Highway Supermart zu gelangen, aber er zögerte, als er mitten auf der Straße ein Schild sah.

Er mühte sich damit ab, die Aufschrift zu lesen. »Do, doo, not? Ah! Du, du-not. Du-not. En, en, en-ter. Enter! Dunot. Enter. Dunot enter!« Er lächelte, zufrieden mit sich selbst, als er endlich begriffen hatte.

Er kletterte aus seinem verrotteten Jeepney, stapfte rüber zu dem Straßenschild und stieß es zur Seite. Dann ging er zurück zu seinem Wagen, fuhr am Schild vorbei und stieg abermals aus, um es wieder an seinem ursprünglichen Platz zu stellen.

Ein Verkehrspolizist sah Johnny, als der gerade wieder in seinen Jeepney kletterte. Der Polizist blies erbost in seine Trillerpfeife, marschierte auf Johnny zu und hämmerte wütend mit der Faust gegen die Windschutzscheibe von Johnnys altem Jeepney.

Johnny erschrak. »Ha? Kay ano? Sorry, sorry ser! May naigo? Hab ich was angefahren?«

Der Verkehrspolizist zeigte auf das Schild. »Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Da steht ein großes Schild. Do. Not. Enter! Sind Sie blind oder blöd oder was?«

Johnny kratzte sich am Kopf. »Also, kay amo balit, deshalb bin ich ja überhaupt reingefahren, ser, weil, weil …«

»Ano, was? Lauter, Mann!«

»Äh, kay kuan, weil da steht du-du-not enter. Dunot enter. Also, wenn Dunot reinfahren darf, puede ako! Dann darf ich reinfahren! Mein Auto, sehen Sie, ist total dunot …«

Das Stichwort für das Erkennungszeichen des Radiomoderators Rene Pilande, seinen Mix von Chuck Berrys Johnny B. Goode mit unerträglichem Dosengelächter. Ich habe Jahre gebraucht um zu kapieren, dass es sich nicht um einen Pinoy-Song handelt, eigens geschrieben für den vorwitzigen Johnny Pusong.

Nicht wirklich der richtige Moment für Witze. Und dieser war auch noch ein ganz besonders schlechter, manche würden ihn sogar elitär nennen, beleidigend. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr gehört. Meine Schwester Alice und ich mussten uns immer wegwerfen vor Lachen, wenn wir ihn hörten. Vor allem, wenn Dad Johnny mimte und sein Assistent, sein Kumpel, Paterno (auch bekannt als Pat, Pats, Pater, Patern, Terno, aber Mano Pater oder Mano für mich und Alice), die Rolle des Polizisten übernahm. So abgedroschen. So übel. Hat Mom immer so zur Weißglut gebracht. Bringt mich immer noch zum Lachen.

Nicht-Waray-Freunden habe ich den Witz allerdings nie richtig erzählen können. Das Wortspiel lässt sich nicht richtig übersetzen. Aber Dad, ein mäßig erfolgreicher Anwalt und ehemaliger Redakteur der Zeitschrift der Juristischen Fakultät, ist (war) ungeheuer stolz darauf. Er behauptet (behauptete), er habe damit bei einem lokalen Radiowettbewerb um den besten Johnny-Pusong-Witz den ersten Preis gewonnen. Er schickte auch manchmal seine Siday ein – kurze, zotige, grenzwertige Gedichte auf Waray – und bastelte sich dafür aus Alice’, meinem und Moms Namen ein Pseudonym, Alicia Anna Magdalena Suarez, nur, um uns zu ärgern. Er drehte morgens das Radio auf volle Lautstärke, wenn er wusste, dass einer seiner Texte gesendet werden würde, und lachte sich tot über seine eigenen Witze, wobei ihm manchmal die Tränen aus seinen braunen Hängeaugen liefen. Man hört (hörte) ihn nie mit schwierigen Fällen, die er gewonnen hatte, oder mit veröffentlichten Artikeln prahlen, aber er findet (fand) immer einen Anlass, um seine preisgekrönten Witze zum Besten zu geben.

Die Tempi der Verben, Ann! Ich konnte den Tadel meiner Schwester förmlich hören, die mich damit in die Realität zurückholte. Genau darum geht es ihr. Dafür habe ich studiert, daran erinnert sie mich gerne.

Ich ertappte mich dabei, wie ich mich bei meiner Schwester-im-Kopf-Alice entschuldigte. Tut mir leid, tut mir leid, ich weiß. Das sollte einfach sein: Er lebt nicht mehr. Er hat uns verlassen. Aber es gibt ihn noch. Als ihn. Als Dad. Gibt es ihn. Wie auch immer, hier geht es doch gar nicht um ihn …

Schwester-im-Kopf Alice erwiderte, schon etwas besänftigt: Naja, immerhin WAR es Dad, der uns die Regeln beigebracht hat, als wir noch ganz klein waren, wir waren ja noch nicht mal in der Schule. Es geht also doch um Dad, es WIRD immer um ihn GEHEN …

Okay. Stopp, Als, sofort. Mir ist schon klar, was du da tust, und es nervt, so total herablassend. Ich schüttelte den Kopf über sie und brachte nur ein halbes Lächeln zustande.

Einer der Piloten schüttelte auch den Kopf und sah mich an.

»Ich weiß. Grabe, ano? Sieh dir das bloß an! Die haben nicht übertrieben, als sie gesagt haben, es sieht aus, als ob man eine Atombombe über der Insel abgeworfen hätte. Parang Kriegsgebiet ito …«

»Was? Ach so, ja, ich meine, nein, nein, das war überhaupt nicht übertrieben, hier ist doch gar keine Übertreibung mehr möglich …«

»Wow, sieh dir das bloß an!«

»Ich weiß. Dunot.«

»Was heißt das?«

»Ein Waray-Wort für verkommen, verfault, verwest. Nein, nicht wie do-not. Dunot. Betonung auf der zweiten Silbe, es sei denn, du machst einen Witz …«

»Einen was? Wie heißt das auf Tagalog?«

»Vergiss es.«

Der Pilot probierte das Wort aus und schüttelte wieder den Kopf über den Anblick, der sich ihm hier bot. »Dunot.«

Das Wort klang grob in meinen Waray-Ohren, und zu sehr wie kunot, selbe Betonung, zweite Silbe: eine gewaltsame Verdrehung, ein brutales Zerstampfen. Genauso wie es sich in meinem Magen anfühlte, als ich mehr von der Stadt sah. Dem Erdboden gleichgemacht, jeglicher Spur von Vegetation beraubt. Braun und grau und sumpfig an einigen Stellen, trocken und platt an anderen. Die Trümmer, die die Küste markierten, erinnerten mich an winzige Modellhäuser, die einmal ein Kind bei einem gewaltigen Tobsuchtsanfall vor meinen Augen wütend zertrampelt hatte. Könnte ich besagtes Kind gewesen sein und die Trümmer Alice’ Schulprojekt? Könnte sehr gut sein. Der Punkt ist – bei einem ordentlichen Tobsuchtsanfall wird nichts und niemand verschont. Genau wie bei diesem wütenden Taifun. Er hatte wirklich dafür gesorgt, dass keinerlei Raum mehr für Übertreibung blieb.

Ich beugte mich in meinem Sitz nach vorne, zwischen die beiden Piloten, und versuchte, Johnny Pusongs Highway Supermart und andere Orte ausfindig zu machen, an denen ich als Kind oft gewesen war. Ich glaubte, die Spitze des neoklassizistischen Provincial Capitol Building zu erkennen, das nach dem Krieg 1944 ganz kurz der Sitz der Commonwealth-Regierung unter Osmeña gewesen war, und ein beliebter Knutsch-Treffpunkt für ältere Cousinen und Cousins, die auf dem nahe gelegenen UP-Campus studierten. Ich meinte den Spielplatz, Plaza Libertad, gegenüber dem Capitol zu erkennen, mit etwas, das aussah wie die umgestürzten Statuen eines Monster-Schneewittchens und einiger ihrer überdimensionierten Zwerge, bevor ich angewiesen wurde, mich wieder zurückzulehnen, als das USAF C-130 Hercules Transportflugzeug eine weitere Kurve beschrieb, ehe es weiter sank, und bevor ich die Chance bekam zu sehen, ob unser altes Haus in der Nähe des Flughafens dem Sturm standgehalten hatte. Auch egal, es war ohnehin schwer, sich in dieser Landschaft zurechtzufinden. Und selbst, wenn das Haus überlebt hatte, was dann? Es hatte vor langer Zeit aufgehört, unser Haus zu sein, es hatte sogar aufgehört, überhaupt ein Haus zu sein.

Malamrag. Masilaw. Weitere Wörter kamen mir in den Sinn. Ich zog meinen Stenoblock hervor und notierte sie eilig unter Dunot, während das Flugzeug endlich landete und zum Stillstand kam. Waray für strahlend, gleißend, schrieb ich. Keine Bäume, kein Schatten. Wolkenlos. Ich machte mir eilig Notizen, während ich immer mehr sah. Die Bilder auf Stichpunkte herunterzubrechen, erschien mir als gute Methode, um mich auf meinen offiziellen Auftrag zu konzentrieren, half, den Anblick zu verstehen, der sich uns bot, als die wuchtige Tür des Flugzeugs heruntergeklappt wurde.

Flughafen-Terminal – weggespült.

Improvisierte Buden für Ankunft, Abflug, Hilfsorganisationen, Medien, Prominenz.

Lange Warteschlangen. Viele, viele Frauen und Kinder.

Zerzaust, verstört. Gestört?

Wo sind die ganzen Männer?

Buringon – abgeleitet von buring, Schmutz, Schlamm.

Schlamm, Schmutz, buring, überall.

Auf ihren schuhlosen Füßen. Auf ihren Kleidern. Auf schlammverschmierten Händen, die Stahlgitter umklammern.

Auf ihren Gesichtern. Auf ihren verfilzten Haaren.

Zeichen von Schock?

Zeichen von Hunger?

Zorn? Wut?

Geweitete Pupillen, blutunterlaufene Augen. Katatonie.Angstzustände. Agitation.

Ordnungskräfte. Lebensmittelvorräte. Munitionsbehälter. Armee-Trucks.

Amerikanisches Militär. UN-Flüchtlingswerk. Australische Soldaten. Malaysische Sanitäter. ICRC, UNICEF, WHO, USAID, MSF, WFP, PLAN, Save the children. (Ja, bitte.)

Kokosbäume, ohne Palmwedel. Enthauptet.

Andere Bäume umgedreht. Wurzeln in der Luft.

Braun und grau. Fäulnis und Schlamm.

Dieser Geruch. (Mein Gott, ich kenne diesen Geruch.)

Dunot.

II

Ich klappte mein Telefon auf. Der einsame Netzbalken flackerte. Einige wenige Nachrichten waren durchgekommen; eine von meiner Projektleiterin, Judy; zwei von meiner panischen Schwester Alice, weitere zwei von meiner örtlichen Kontaktperson Grace. Nichts vom lieben alten Dino, der mich mit einem Pick-up vom Flughafen abholen sollte. Auch nichts vom sturen alten Paterno, der ziemlich konfus geklungen hatte, als wir vor drei Tagen miteinander telefoniert hatten.

Rasch überflog ich meine Notizen zu diesem Anruf. Mano Pat hatte gesagt, dass er den Leichnam seiner Tochter hatte auftauchen sehen, aus dem Keller nach oben getrieben. Er hatte das Chan-Anwesen erwähnt, und irgendetwas gesagt von Hieben, Kratzern, Risswunden, einer Bestie, die erledigt werden müsste. Es wirkte, als hätte er ein Wesen aus einem alten Horrormärchen beschrieben, die er und Dad Alice und mir erzählten, um uns Angst einzujagen, damit wir nachts nicht aus dem Haus gingen. An Malakat – auch ein Adjektiv für jemanden, der nicht stillsitzen kann, einen zwanghaften Läufer, einen ziellosen Herumstreifer – aber in diesem Fall der hiesige Name eines Werwolf-ähnlichen Wesens, das tagsüber Menschengestalt annimmt, sich aber nachts in ein dunkles, haariges Monster mit langen, spitzen Fingernägeln verwandelt, das jederzeit aus dem Schatten auftauchen kann, um sich auf kleine Mädchen zu stürzen, die es gewagt haben, nach Einbruch der Dunkelheit einen Schritt aus dem Haus zu tun, und sie sich zu grabschen.

Es durchfuhr mich eiskalt. Das war doch lächerlich. Mano Pat war einfach nur ein bisschen schrullig, wahrscheinlich unter Schock. Aber ich machte mir auch Sorgen, oh ja, definitiv. Ich war sogar außer mir vor Sorge. Obwohl, wenn ich vollkommen ehrlich zu mir war, auch aufgekratzt. Fast schon euphorisch. Eine Empfindung, von der Alice wahrscheinlich sagen würde, dass sie nicht angebracht und der Lage nicht angemessen, fehl am Platze sei. Ich muss meine Empfindungen in den Griff bekommen, mindestens in diesem Punkt hatte Alice recht.

Es gibt Fragen, die zu stellen oder auf die Antworten zu suchen, du dir einfach nicht leisten kannst. Was vor Jahren in dem Haus passiert ist, was mit Tito Jun passiert ist, mit unserer Familie, das alles überschreitet den Rahmen deiner Aufgabe dort, Ann.

Ich fing an, meine Antwort auf ihre Mitteilung einzutippen – Das weiß ich, Alice. Glaub mir, das weiß ich –, beschloss dann aber, es auf später zu verschieben. Es gab eine Million Dinge, um die ich mich kümmern wollte, aber ich wusste besser als irgendwer sonst, dass ich die Beschränkungen im Blick behalten und meine Ressourcen taktisch einsetzen musste, was auch für den Akku meines Mobiltelefons galt.

Außerdem konnte ich es nicht abwarten, mit eigenen Augen zu sehen, wie schlimm alles wirklich war und ob überhaupt noch etwas übrig war von dem Tacloban, das ich kannte. Ich war ziemlich sicher, dass die Leute, mit denen ich im Flugzeug gesessen hatte, unabhängig von ihrer offiziellen Mission oder ihrem Gesichtsausdruck – allesamt ernst, feierlich, entschlossen –, dasselbe perverse Verlangen verspürten, Zeugen beispielloser Zerstörung und Verwüstung zu werden, von etwas, das alles in den Schatten stellte, was sie bisher gesehen oder durchgemacht hatten. Adrenalinjunkies allesamt. Eskapisten. Menschen mit dem zwanghaften Verlangen nach Erregung, stets auf der Suche nach dem besonderen Kick, den einem nur das echte Felderlebnis verpasst, das Gefühl, genau dort zu sein, wo es passiert. Menschen mit dem permanenten Bedürfnis, etwas zu reparieren: jemanden, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt. Menschen auf der Suche nach ihrem flüchtigen Selbst, mit großem S. Das sind die allerschlimmsten. Ich kenne sie alle, ich kenne sie gut, ich bin ihnen bei verschiedenen Après-Katastrophen oft genug begegnet, einige habe ich mittendrinnen erlebt. Sie gehören zu den mutigsten, leidenschaftlichsten, selbstlosesten und beherrschtesten, aber seltsamerweise auch zu den selbstverliebtesten und unzuverlässigsten Menschen, die du dir vorstellen kannst.

Und, was macht dich so anders? Du wirst doch gerade genau wie die, Ann.

Nicht so weit hergeholt. Vielleicht hat Alice recht. Aber bei diesem Einsatz wusste ich wenigstens und war mir dessen vollkommen bewusst, dass meine wahre Priorität, mein eigentliches Ziel ganz und gar persönlich war. Und dieses Ziel war sehr bescheiden, weder edel noch tugendhaft, nein, kein bisschen: Ich wollte den Leichnam von Paternos Tochter, Lisa Chan, sehen – bergen? Ich wollte mehr darüber erfahren, warum diese Frau gestorben war, die angeblich genauso alt war wie ich und der Mano Pat kaum einen Monat, ehe der Sturm zugeschlagen hatte und alles im Matsch versank, zum ersten Mal begegnet war.

Ich nahm an, um mehr über Lisa zu erfahren, um zu verstehen, was geschehen war, würde ich auch herausfinden müssen, was Mano Pater seit seiner Rückkehr nach Tacloban wirklich getrieben hatte. Und ja, sicher, natürlich wollte ich ihm auch helfen, bei, ich weiß nicht, bei was immer er eben vorhatte. Er hatte ziemlich konfus geklungen, ich hatte es für ihn aussprechen müssen:

Den Körper bergen?

Oh, ja.

Rausfinden, was wirklich passiert ist?

Ja, ja.

Und dann? Ano pa?

Sie ordentlich beerdigen, Inday. Lubnaganan. Ruhen.

Okay. Wir werden unser Bestes geben, tun, was wir können, Mano Pat. Bleib, wo du bist. Ikaw, pakadi ha balay. Uli ngadi dayon. – Ich muss auflegen, mach’s gut, ich werde mein Bestes tun, das werde ich …

Und das werde ich, dachte ich, nachdem die Verbindung abgebrochen war. Natürlich würde ich, ich musste.

Gut, zur Abwechslung mal etwas für den alten Paterno zu tun. Oder, Dad? Ich konnte Dad nicken sehen. Ich wusste, dass er mir zugestimmt hätte.

Eine Bestie, beim Chan-Anwesen, hatte Mano Pat gesagt. Konnte es also wirklich wahr sein? Nicht das mit dem Malakat, sondern dass die Chans illegal wilde Tiere gehalten hatten? Oder hatte er etwas, jemand anderen gemeint? Ich versuchte wieder, mir nicht zu sehr den Kopf darüber zu zermartern, was sie bedeuteten, diese paar Informationen, die ich aus ihm herausgeholt hatte. Ich hatte ja nicht einmal die geringste Ahnung, wie ich den Leichnam seiner Tochter ausfindig machen oder erkennen sollte. Ich wusste nicht, wie sie ausgesehen hatte, als sie noch am Leben gewesen war. Alles, was ich wusste, war, dass ich sie finden musste.

Ich hatte auf Facebook nach ihr gesucht, war aber nicht weit gekommen. Zu viele Lisa Chans, alle ziemlich ähnlich. Konnte sie dermaßen durchschnittlich, dermaßen unscheinbar gewesen sein? Aber sicher würde ich irgendwelche Leute finden, die sie tatsächlich gekannt hatten. Ich musste nur sicherstellen, dass ich auf forensische Fachleute zurückgreifen könnte, sobald ich den Leichnam ausfindig gemacht hätte. Und das alles musste ich irgendwie neben der echten, bezahlten, Aufgabe bewerkstelligen, die mich nach Tacloban führte: das Gelände zu erkunden und mögliche Resilienz-Geschichten aufzutun, die im Dezember als Material für das Projekt dienen könnten. So mindestens lautete die Vereinbarung mit meiner Klientin, Judy.

Bevor ich Judy antwortete, schickte ich schnell eine kurze Nachricht an meinen Freund Ben, solange ich Netz hatte: Hallo, Ben, hab’s nach Tacloban geschafft. Kennst du hier irgendeinen Forensiker? Am besten jemanden von der UP, bitte. Brauche Empfehlungen.

Ben war Chemiker, unterrichtete an der Universität und hatte schon einmal mit einem Forensiker zusammengearbeitet, für seine Doktorarbeit. Einem von nur zwei Forensikexperten im Land, hatte er gesagt, soweit ich mich erinnerte. Ich bereute einmal mehr, dass ich seine Nachrichten auf Facebook nicht beantwortet hatte. Aber Ben kannte mich gut und würde mir mein Schweigen sicher nicht übelnehmen.

Ich hatte vor, mit Bens Hilfe die Forensik oder die Polizei, irgendjemand Kompetenten, dazu zu bringen, mir die Identität der Überreste von Mano Pats Tochter zu bestätigen, vielleicht sogar zu versuchen, den Leichnam obduzieren zu lassen, falls das noch möglich wäre. Jedenfalls hoffte ich, irgendwelche Hinweise auf die eigentliche Todesursache zu erhalten. Ich wusste, ich würde vermutlich Mano Pat brauchen, jemanden aus ihrer Familie, um das zu genehmigen, und ich war mir nicht sicher, ob das alles hier in der Stadt überhaupt durchgeführt werden könnte, bei dem Chaos und der Dringlichkeit, so viele Leichname wie möglich zu bergen und sie in den Massengräbern zu bestatten. Ich war jedoch sicher, dass Mano Pater sich wünschen würde, seine Tochter in einem Einzelgrab zu bestatten. Er würde sich wünschen, sie besuchen zu können. Er war ihretwegen nach Tacloban zurückgekehrt. Gegen meinen Rat, gegen sein besseres Wissen, wie ich Alice erzählt hatte.

»Er hat sich dafür entschieden, uns zu verlassen, unsere Familie, mit der er schon seit, wie lange, zusammenlebt? Seit vor meiner Geburt? Um mit einer Person zusammen zu sein, die er noch nicht einmal kennt?«

»Naja, wenn diese Frau, Lisa, wirklich seine Tochter ist, Ann, ich meine, wir würden wohl niemals …«

»Nein, aber was hat er sich dabei gedacht? Dass er eine Beziehung zu ihr aufbauen könnte? Di ko gets, Als, ich kapier das einfach nicht!«

»Vielleicht. Wer weiß? Und hast du nicht auch gesagt, dass er irgendeine Art Job hat?«

»Tsk, ich wüsste ja gern, was für ein Job das sein soll. Matuod ka? Was könnte er denn in seinem Alter sonst noch tun, wie alt ist er jetzt, über siebzig?«

»Oder er will einfach unabhängig sein, sich wieder nützlich machen. Sein eigener Herr sein. Wäre doch möglich, Ann …«

»Ich kapier das trotzdem nicht. Er hatte doch eine spitzenmäßige Rolle in unserem Haushalt, oder nicht?«

»An sich nicht mehr, seit Dad gestorben ist. Mano Pat war, streng genommen, Dads Angestellter.«

»Er war aber doch natürlich viel mehr als das, Alice! Hat Dad ihn nicht gerettet, von der Straße geholt oder irgendsowas?«

»Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich, Ann. Die beiden kannten sich seit ewigen Zeiten und Mano Pat war einfach immer da. Weiß nicht, warum ich mir nie die Mühe gemacht habe, herauszufinden, woher er kam, wie es kam, dass er bei uns gewohnt, für uns gearbeitet hat.«

»Ist doch egal. Er war ein Teil von uns, gehörte zu uns …«

»Ann …«

Ich hatte Alice nicht erzählt, dass Mano Pat tatsächlich kaum noch gearbeitet hatte. Er war die meiste Zeit einfach nur zu Hause geblieben, hatte Zeitung gelesen, in seiner Fotosammlung geblättert, sich um den Garten gekümmert, wenn es ihm danach gewesen war, oder war mit Dads altem Wagen nach Lust und Laune in der Gegend herumkutschiert. Ich hatte ihn nicht einmal mehr für mich fahren lassen. Aber ich hatte ihn dabehalten, mich um ihn gekümmert, genau wie Dad es mir aufgetragen hatte.

Ich tat das hier für Dad. Mehr als für Mano Pat, redete ich mir selbst ein. Ich hatte drei Tage, um Ansprechpartner und mögliche Themen für Judys Organisation zu finden, über diesen Teil meiner Aufgabe machte ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich hatte genug Kontakte, bei denen ich ansetzen konnte. Aber ich musste es schaffen, in diesen drei Tagen wenigstens einen Besuch an dem Ort einzuschieben, wo Mano Pat und seine Tochter gelebt hatten. Und falls, nur falls es sich irgendwie einrichten ließ, vielleicht auch nach einigen älteren Verwandten zu sehen, die irgendwo zwischen Manlurip Road und Red Beach gestrandet waren. Das tat ich dann nur für Alice, denn sie hatte mich gebeten, ihrer Freundin zu helfen, unserer völlig aufgelösten entfernten Cousine Amanda.

Ich hatte nicht vor, noch einmal nach unserem alten Haus zu sehen, nicht nur, weil Mom mir ausdrücklich davon abgeraten hatte. Ich hatte ganz einfach keine Zeit. Ich war sicher, dass das Haus ohnehin nicht mehr da sein würde, weggeschwemmt oder zu Staub zermalmt, dem Erdboden gleichgemacht, wie einige der Gebäude, die ich vom Flugzeug aus gesehen hatte. Zu dicht am Meer. Das ganze Viertel sah aus wie plattgewalzt, nach dem Wenigen zu urteilen, was ich vom Flugzeug aus hatte erhaschen können. Wenn dem so war, wäre Moms Wunsch wenigstens teilweise in Erfüllung gegangen: Tilge jegliche Spur des verfluchten Hauses, aber verschone die kleinen darum herum.

Tut mir leid, Mom, hätte ich ihr gern erklärt. Die Natur hatte offenbar überhaupt keine Zeit, sich darum zu kümmern, welche Häuser sie verschonen, wessen Wünsche sie erfüllen sollte. Wirklich ein gewaltiger Tobsuchtsanfall. Alice würde allerdings das Herz brechen. Ich für meinen Teil hatte weder die Zeit noch die Muße, mir das zu Herzen zu nehmen. Ich hatte nur drei Tage. Meine Prioritäten waren gesetzt.

* * *

Ich öffnete meinen Rucksack und nahm meine Canon EOS Kompaktkamera heraus. Ich wollte keine Fotos mit dem Handy machen, den Akku schonen. Ich war nicht sicher, wie es sich mit meiner Unterkunft verhielt, ob sich die Leute dort einen funktionierenden Generator hatten sichern können oder nicht. Ich hatte gehört, dass Generatoranlagen hier inzwischen zu den bestverkäuflichen und meistgeklauten Gegenständen gehörten.

Weil ich meine Augen gegen die grelle Sonne abschirmen musste, war es schwer, mir einen hinreichenden Überblick über alle und alles um mich herum zu verschaffen. Riesige grüne Militärzelte für Hilfswerksmitarbeiter und Militärangehörige aus aller Herren Länder waren hinter der Kaserne, in der Nähe des Flughafentowers, aufgestellt worden. Wo vorher ein weitläufiges Wohnviertel gewesen war, stand jetzt eine Ansammlung von weißen Hauszelten mit dem Logo der UN-Flüchtlingshilfe.

Ich versuchte, Dino ausfindig zu machen, der schon eine Stunde vor unserer Landung am Flughafen hätte sein sollen. Ich konnte ihn nicht entdecken in der Menge, die sich an den Zaun um das Flughafengelände presste, wobei der Draht Zickzackmuster auf ihre Gesichter und Hände zeichnete. Wenn Dino unter ihnen gewesen wäre, hätte ich ihn bestimmt trotzdem sofort erkannt.

Ich musste mich kurz mit ihm allein unterhalten, ehe wir uns zu den anderen gesellten, um ihn über die wirkliche, vielfältige Agenda für diesen Besuch zu informieren, für den Fall, dass er später gefragt würde, im Zuge des Dokumentations- und Evaluierungsteils des Projekts.

Diese verdammten Nachbereitungen sind wirklich eine Plage vor dem Herrn. Sogar für Freie Beraterinnen wie mich, die nicht dafür bezahlt werden, die Basis-Dienstleistungen zu erbringen. Mein Job besteht nur im Dokumentieren, manchmal im Verfassen von Texten, vor allem im Beibringen von Material. Es kommt tatsächlich nur äußerst selten vor, dass ich irgendwelche wichtigen Inhalte liefern oder direkte Dienstleistungen gegenüber Kommunen, oder Klienten, erbringen muss. Dafür bin ich nicht ausgebildet, und verdammt nochmal, ich würde das auch gar nicht wollen. Meine Rolle, wie ich sie immer verstanden habe, besteht darin, denen, die die wichtige Arbeit leisten, nicht im Weg zu stehen und doch genug über ihre Arbeit zu wissen, um sie in meinen Berichten hervorheben zu können. Trotzdem, auch wenn ich an der Peripherie arbeitete, musste ich immer die Erfolgskennzahlen des Projekts im Blick behalten und dafür sorgen, dass alles, was ich tat, jeder Centavo, den ich ausgab, absolut gerechtfertigt war und unmittelbar zum Erfolg beitrug.

Ich hielt Ausschau nach möglichen Fotomotiven, während ich mich auf den Weg zu dem Bereich machte, wo einige Helfer bereits angefangen hatten, einen Kreis zu bilden. Abgesehen von der langen Schlange von Überlebenden draußen gab es hier nur ausländisches Hilfspersonal, Sanitäter, Männer und Frauen in Armeeuniformen, die sich auf faszinierend geordnete Weise bewegten. Sie alle waren bereits fotografiert worden. Für mich also wertlos.

Der Ort an sich war als Motiv nicht interessant, obwohl er ganz anders aussah, als ich ihn in Erinnerung hatte, und das nicht nur wegen der Zerstörung und Verwüstung, die der Sturm angerichtet hatte. Die ganze Anlage war anders. Die Straße, die das Flughafengelände von den kleinen, billigen Wohnanlagen und der wachsenden Gemeinde irregulärer Siedler in der Nähe der Kaserne trennte, schien so viel näher am Flughafen zu verlaufen, als ich gedacht hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass die Gegend jetzt so offen dalag, ohne die Hecken und Bäume, die die Grenze zur Kaserne gekennzeichnet hatten. Das Meer schien auch viel dichter an die Siedlungen herangerückt zu sein als in meiner Erinnerung. Und der Uferdamm war komplett verschwunden, keine Spur mehr davon. Ungehinderter Blick auf die Bucht, ohne Mauern oder Marschland oder Bäume; ich machte einige Fotos, ohne so richtig zu wissen, wie sie für mein Projekt von Nutzen sein könnten.

III

Wann war ich das letzte Mal hier? Die Frage spukte mir im Kopf herum, während ich Fotos machte. Dieses Rollfeld war früher unser Spielplatz gewesen. Buchstäblich, und im Sinne des Madonna-Songs von 1992. Ich versuchte, nicht über die Zeile zu lächeln, über die Erinnerung. Keine Chance, sich dem kitschigen Schnulz des Textes zu entziehen, wenn ich es versuchte.

Als Kinder schlichen Alice und ich uns oft nachts aufs Flughafengelände, zusammen mit Dino und seiner Schwester Mai-mai. An einer Stelle, wo der Maschendrahtzaun kaputt war, ließ er sich umbiegen, so dass wir drunter durchkriechen konnten bis zum Rand des Rollfeldes, wo wir dann auf dem Boden lagen, während der raue Untergrund manchmal winzige Löcher in unsere abgewetzten T-Shirts scheuerte. Wir schauten hoch zum weiten, offenen Himmel und behaupteten, dass wir Sternschnuppen sähen, während wir den Wellen lauschten, die sich am Uferdamm brachen. Wir machten eine Art Wettbewerb daraus, bis zur Morgendämmerung zu bleiben oder bis die Rollfeld-Beleuchtung eingeschaltet wurde. Manchmal wurden wir, oder mindestens unsere Schatten, von den Wachen oder den Soldaten entdeckt, die auf dem Gelände patrouillierten, und dann nahmen wir die Beine in die Hand, schlüpften unter dem Zaun hindurch, krochen durch das hohe Gras und liefen über die Straße zurück zu unserem Basislager, unserem Haus, während wir die ganze Zeit vor Angst und Erregung lachten und schrien und unsere tapferen kleinen Herzen zu bersten drohten.

Hm, genau. Jaja. Ein hübsches Bildchen hast du dir da zurechtgelegt, Ann. Wer soll sowas im wirklichen Leben gemacht haben?Fragte Schwester-im-Kopf-Alice und platzte damit in meinen Tagtraum.

Wir haben das gemacht, Alice. Wir haben das ganz sicher, ohne jeden Zweifel gemacht.

Es war nicht so, dass wir das gedurft hätten. Tita Lina, die alleinerziehende Mutter von Dino und Mai-mai, sollte auf uns aufpassen, wenn unsere Eltern und Mano Pat nicht zu Hause waren. Aber stattdessen hockte sie im Wohnzimmer und klebte vor dem Fernseher, in dem irgendein Drama lief, oder las eine ihrer Bilder-Liebesgeschichten auf Tagalog und hatte nicht die geringste Ahnung, wo wir waren oder gewesen waren.

Wir wohnten damals in einem dreistöckigen Haus mit einer Azotea, einer Dachterrasse, und einem rundumlaufenden Balkon. Ein großes, helles, schönes Haus. Ein Hingucker, ein Leuchtfeuer, aber auch ein Fremdkörper in dem ansonsten eher ärmlichen Viertel. Sogar ich wusste das, auch, als wir noch dort wohnten. Aber ahnte ich damals schon, dass wir irgendwann aus diesem Haus ausziehen würden, und rührte daher meine unerklärliche, früh einsetzende Nostalgie? Falls es überhaupt so etwas gibt wie früh einsetzende Nostalgie, wie meine geniale Schwester einwirft.

Das Haus war ein nostalgisches Haus. Das wird mir jetzt klar. Es war so gebaut, dass es älter aussehen sollte, als es wirklich war, wahrscheinlich war das Modell Dads altes spanisches Elternhaus im Kolonialstil in Bulacan, das im Krieg in den 40er Jahren zerstört worden war. Oder mindestens seine Erinnerung daran, wenn nicht gar seine Wunschvorstellung davon.

Dino, Mai-mai und ihre Mutter, Tita Lina, wohnten auf dem Grundstück, in einer Einzimmerbehausung gleich hinter unserem Haus. Eigentlich war es nur eine großzügige Erweiterung von Wasch- und Außenküche. Aber doch einigermaßen gemütlich, denke ich.

Das Haus blickte auf den Flughafen und die Küste von San Jose, die an den Red Beach grenzt, eben den Strand, an dem am 20. Oktober 1941 General MacArthur und seine Soldaten, die Liberation Forces, landeten, offiziell, um Japans Vorherrschaft im Pazifik ein Ende zu machen und unser armes kleines Land zu befreien.

Wir waren immer ganz aufgeregt, wenn der 20. Oktober, die Leyte-Landing-Feier, näher rückte. Rege Betriebsamkeit am Strand, am Flughafen. Viele Leute nahmen das zum Anlass, um uns zu besuchen, blieben teilweise über Nacht. Mom, Dad und Mano Pater, die alle zusammen zur Schule gegangen waren, richteten um diese Zeit ihr alljährliches Klassentreffen in unserem Haus aus.

Dad bat mich dann immer, für ihre Freunde die historischen Daten aufzusagen. Ich war damals gerade mal fünf oder sechs, saß auf Dads Schoß, lehnte den Kopf an seine Brust und rezitierte zum Entzücken ihrer Freunde nutzlose Wissenshäppchen, Kurzinfos, die ich papageienhaft auswendig gelernt hatte – die amerikanische Truppenstärke, das genaue Datum der Landung, die Namen der Schiffe. Alice war diejenige, die für die wahre Unterhaltung zuständig war, ein Lied, ein Gedicht, ein Stück auf dem Klavier, aber sogar ich muss zugeben, dass den Gästen meine Nummer wahrscheinlich besser gefiel.

Schuld an allem sind diese zwei, Dad und sein Kumpan Paterno. Immer ermunterten sie mich dazu, bei ihren Gesprächen zuzuhören, und beantworteten geduldig meine endlosen Fragen.

Mano Pat sagte gerne, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wären die Amerikaner nur für ein paar Tage in Leyte geblieben.

»Nur, um sich zu sammeln und dann von hier aus auszuschwärmen. Stattdessen blieben sie Monate. Stattdessen starben Tausende und Abertausende von Menschen.«

»Naja, Paterno, offensichtlich hatten die Amerikaner nicht mit dem Taifun und dem schwierigen Terrain gerechnet, klar. Aber sie müssen doch noch andere, zwingendere Gründe gehabt haben.«

Mano Pater sah das nicht so, aber er widersprach Dad auch einfach gern, knallte ihm neue Details, neue Deutungen vor den Latz.

»Das glaube ich nicht, Anton. Aber, dem Himmel sei Dank, sonst, ohne diese kleinen Unwägbarkeiten, wären die Kanos einfach durchgezogen und wir wären eine unbekannte kleine Insel geblieben, versunken im Dunkel der Geschichte …« Mano Paters Antwort.

Mir war nicht immer klar, ob etwas ironisch gemeint war. Manchmal klang es, als wären sie ehrlich stolz auf unsere Provinz, Leyte, die die amerikanische Invasions-Schrägstrich-Befreiungs-Armee aufgenommen hatte und zum Schauplatz der größten Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs geworden war. Manchmal sprach aber auch offene Verachtung aus ihren Worten.

Nun, wenn dieses kleine Stück Marinegeschichte nicht ausgereicht hat, um die Provinz dem Dunkel der Geschichte zu entreißen, wie wäre es damit, sich im Auge des heftigsten tropischen Sturms seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu befinden? Das hätte ich den beiden gern erzählt. Dad müsste bestimmt lachen. Hätte lachen müssen. Oder vielleicht auch nicht. Er war in seinen späteren Jahren ziemlich gefühlsduselig geworden. Aber ich konnte es kaum erwarten zu hören, was Mano Pat sagen würde.

Mano Pat holte jeden 20. Oktober seine Sammlung alter Fotos und Zeitungsausschnitte aus einer blauen Kunststoffmappe. Das tat er auch noch, als wir schon in Manila wohnten, wo es kaum je Gäste gab, vor denen er damit hätte auftrumpfen können. Er breitete die Fotos und Artikel auf dem Tisch aus, ordnete sie chronologisch oder thematisch und untersuchte jedes Einzelne von ihnen sorgfältig, als ob es etwas Neues zu entdecken gäbe, als ob es verborgene Informationsschätze gäbe, die er noch nicht gehoben hatte. Ich stand dann immer neben ihm, manchmal, um ihm zu helfen, wenn er die einzelnen Bestandteile umherschob wie Puzzlestücke, bis wir beide mit dem Resultat zufrieden waren, mit dem Blickwinkel auf die Geschichte, den die Fotos und die Zeitungsartikel uns nun kundtaten.

Alice reagierte meistens abschätzig, unbeeindruckt.

»Mano Pat neigt zu Übertreibungen und Beschönigungen; wir sollten ihn nicht immer beim Wort nehmen«, sagte sie gerne.

Aber Mano Pat hatte offenbar recht. Vor Kurzem konnte ich im Internet eine Archivkopie eines Artikels aus der Chicago Tribune auftun. Leyte wird dort erwähnt als nichts als ein passender Sammelplatz, um Vorbereitungen für einen Angriff auf wichtigere Inseln zu treffen … Die Invasionstruppen mussten mit der Möglichkeit von Behinderungen durch das Wetter rechnen. Leyte liegt auf dem Taifungürtel. …

»Versteht ihr, Leyte war nur ein passender Ausgangspunkt für den Angriff. Der Taifun hat sie dann dort stranden lassen, hat ihnen so viele Unannehmlichkeiten bereitet, eine so große Verzögerung verursacht, so war es in Wirklichkeit«, sagte Mano Pater, während wir uns im Wohnzimmer unseres neuen Hauses in Quezon City die Fotos von der »Befreiung Leytes« ansahen.

»Die Taifune haben sie in Leyte stranden lassen? Nicht die Menschen? Nicht die Japaner? Und was ist mit den Pulajanes, den Dios-Dios, haben sie nicht, mit ihrem Escrima und ihren Anting-Anting, ihren Amuletten, gegen die Amerikaner gekämpft?«

»Ach Jesus, diese Insurrectos, nach der Revolution, waray na, bis dahin waren die doch längst zu alt. Die haben gegen eine ganz andere Rotte von Amerikanern gekämpft. Viele von ihnen haben sich in die Städte zurückgezogen, vielleicht haben einige von ihnen sogar an der Seite der Kanos gegen die Hapons gekämpft. Vielleicht haben sich ein paar elende, zerlumpte Exemplare auch weiterhin im Landesinneren in Berg-Kommunen versteckt gehalten.«

»Wurden welche von denen zu Haponistas? Makapilis?«

»Bis dahin wären sie ganz schön alte Verschwörer gewesen«, sagte er lachend. Dann wurde er wehmütig. »Aber, vielleicht, vielleicht, wer weiß? Auf jeden Fall haben sie uns gegeneinander aufgewiegelt, einige von uns zu Monstern gemacht …«

»Die Taifune?«

»Haha, nein, nein, Inday, die Weißen, die brutalen Kriege, die sie angefangen haben. Aber ja, die Taifune haben uns auch zu Monstern gemacht.«

Na gut, vielleicht hat Alice ja recht. Manchmal neige ich dazu, mich cleverer, putziger und gewitzter klingen zu lassen, als ich es eigentlich war, wenn ich mich an diese Gespräche erinnere. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass diese zwei Männer meine frühen Vorstellungen von Geschichte, und Abenteuern, und übernatürlichen Wesen, und Weltuntergängen, und Überleben, geprägt haben. Für mein junges, hungriges Gemüt war alles nur eine einzige unendliche Geschichte. Und die Spielverderberin Alice ruinierte sie immer wieder, indem sie Fakt und Fiktion trennte.

Doch Mano Pat lieferte meiner Phantasie immer weiteres Futter mit seinen Gutenachtgeschichten, auch als wir schon aus Leyte weggezogen waren. Selbst, als es keine Gäste mehr gab, die unterhalten werden mussten, als Dad wegen der Arbeit kaum mehr zu Hause war, Mom nicht mehr bei uns lebte, als Alice und ich Ablenkung brauchten von den vielen Veränderungen, die sich in unserem Familienleben zutrugen.

Wie auch immer, das Kind war in den Brunnen gefallen. Aufgrund von Mano Pats Geschichten entwickelte ich eine leichte Obsession in Bezug auf die Pulahan und alle Formen von bewaffnetem religiösen, anti-imperialistischen Widerstand auf den Visayas. Ich war lange geradezu besessen von einer ihrer Säulenheiligen, einer gewissen Benedicta, auch bekannt als Santa, die angeblich den Untergang der Zwillingsinseln Leyte und Samar prophezeit hatte. Mano Pat erzählte, dass die Pulahan, die Bewegung, sich an den Traum vom Messias geklammert habe, der kommen würde, um das Volk zu erretten, aus ihm hätten sie Kraft und Hoffnung geschöpft. Außerdem erzählte er, dass die hartnäckige, unterschwellige Paranoia in Bezug auf die Hochländer – synonym mit Rebellen, Aufrührern, Kriminellen –, das aus dem Hochland herabkommen würde, um uns Flachländer zu terrorisieren, ihre Wurzeln haben könnte in der Dämonisierung der Pulahan durch die Amerikaner und ihre politischen Vertreter. Er sagte, er habe unter ihnen gelebt und selbst auch etwas Anting-Anting betrieben. So habe er seine Zeit »bei der Truppe« überlebt.

Einmal, als wir noch in Tacloban lebten, sagte Dino, Mano Pater sei ein Pulahan, ein Rebell, deshalb wisse er so viel über sie.

»Mano Paterno hat Freunde in den Bergen, und sie laufen über glühende Kohlen, ohne sich die Haut zu verbrennen, und sie essen die Gehirne der Menschen, um sich stark zu halten. Stimmt’s, Alice?«

»Aber sicher doch! Und er kann sogar Anting-Anting, und deshalb arbeitet er für Dad, als Leibwächter, als sein Schutzschild«, sagte Alice.

»Ja, wir wissen jetzt Bescheid«, sagte Dino und klatschte sich mit Alice ab.

»Wer hat euch das erzählt?«, fragte ich, wutentbrannt, weil ich schon wieder ausgeschlossen worden war.

»Meine Mama, so hat sie es mir erzählt. Und dann habe ich es Alice erzählt. Mach doch, frag Mano Pater«, sagte Dino herausfordernd.

Wir alle rannten hinüber zu Dads Büro. Mano Pat und Dad waren in die Arbeit an irgendeinem Fall, oder einem Plädoyer, vertieft. Dad, der nur ein weißes Unterhemd trug, das er in den Hosenbund gestopft hatte, sein Leinenbarong hing über seiner Stuhllehne, studierte am großen Tisch eingehend einen Stapel maschinengeschriebener Unterlagen. Mano Pater, in seinem typischen bedruckten Hemd und der Hose mit den Bügelfalten, saß Dad gegenüber an einem kleineren Tisch und haute wütend auf die Tasten einer Schreibmaschine.

»Mano Pater! Mano Pat! Alice und Dino sagen, du kannst Anting-Anting, stimmt das? Bist du ein Hochländer? Isst du Menschengehirne?«

»Ich? Haha, aber ja, ja, so könntest du es ausdrücken. Ich komme aus dem Hinterland, aus der Wildnis von Biliran«, erklärte er, während er mit seinen Armen auf etwas in sehr weiter Ferne zu deuten schien. »Und, und ich muss mich bei eurem Dad, meinem guten Freund Anton hier, bedanken, dass er mich aus der Wildnis gerettet hat, um mich zu zähmen«, sagte er lachend und zwinkerte mir zu.

»Genau! Pasalamat ka, Paterno«, sagte Dad und ging hinüber zu Mano Pater, um ihm lachend den Kopf zu tätscheln, als sei er Dads getreuer Diener oder ein Haustier. Mano Pater machte sich klein, rollte sich zusammen und schnurrte.

Ich brach in Lachen aus, ich hatte den Witz sofort verstanden. Es war nicht schwer. Während Dad klein, gedrungen und hellhäutig war, war Mano Pater dunkel, bullig und groß.