8,99 €

Mehr erfahren.

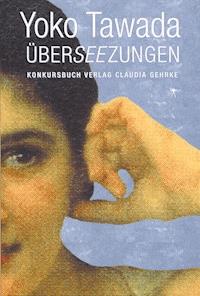

- Herausgeber: konkursbuch

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es geht um die Vermischungen und Verwirrungen der Sprachen, um quer über die Welt geworfene Blicke und Laute, um die Kommunikation in den verschiedensten Sprachen, „zwischen den Kulturen", mit Maschinen. Missverständnisse und Fehler ermöglichen neue Bedeutungen. Der Autorin gelingt es mit ihrer pointierten Wahrnehmung, dass wir Leser nach der Lektüre die Welt um uns herum anders betrachten können. Aus dem Inhalt: Apfel, Nase - Gespenster-E-mail - Ohrenzeugin - Die Zweischalige - Musik der Buchstaben - Zungentanz - Bioscoop

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Yoko Tawada

ÜBERSEEZUNGEN

konkursbuch

VERLAG CLAUDIA GEHRKE

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Zum Buch

ZUNGENTANZ

DER APFEL UND DIE NASE

WÖRTER, DIE IN DER ASCHE SCHLAFEN

EIN CHINESISCHES WÖRTERBUCH

MUSIK DER BUCHSTABEN

DIE ZWEISCHALIGE

DIE EIERFRUCHT

DIE BOTIN

WOLKENKARTE

EINE LEERE FLASCHE

BIOSKOOP DER NACHT

DIE OHRENZEUGIN

EINE SCHEIBENGESCHICHTE

PORTRÄT EINER ZUNGE

Zur Autorin

Impressum

Zum Buch

„Ein übermütiges Buch, voller Anmut und Inspiration. Die Heldin fährt nach Südafrika, in die USA, nach Kanada, zurück nach Japan und Deutschland. Immer erfährt man viel über Land und Leute, über die Spuren in den Wörtern, wenn Sprechweisen und Sprachbarrieren die an Benjamins Scharfsinn geschulte Autorin stutzen und staunen und spielerisch suchen lassen, und das ist in mühelosen Sätzen, die zugleich lebendig und ruhig sind, versehen mit dem Atem der Poesie und der Philosophie.“ (text+kritik)

„Mit der deutschen Sprache vermag sie zu jonglieren, als sei es ihre Muttersprache. Merkwürdigkeiten spürt sie auf, pflückt Bedeutungen auseinander, seziert und kommentiert mit Hintersinn und Witz, dass es für die Zuhörer eine Freude ist [...] Yoko Tawada liebt es, mit Worten und Situationen zu spielen und sie beherrscht das Spiel zwischen sprachforscherischer Seriosität und Spaß." (Kieler Nachrichten)

Euroasiatische Zungen

ZUNGENTANZ

Wenn ich aufwache, ist meine Zunge immer etwas geschwollen und viel zu groß, um sich in der Mundhöhle bewegen zu können. Sie versperrt mir den Atemweg, ich spüre einen Druck auf die Lungen. Wie lange noch dieses Ersticken?, frage ich mich, und schon schrumpft sie. Meine Zunge erinnert mich dann an einen verbrauchten Schwamm, steif und trocken zieht sie sich langsam in die Speiseröhre zurück, dabei nimmt sie meinen ganzen Kopf mit.

Damals in einem Traum stand ich auf einer unbefahrenen Autobahn. Mein Körper bestand aus einer einzigen Zunge. In der Ferne sah ich einen uniformierten Mann auf dem Bauch liegen. Ich sagte zu mir, ich hätte nichts gesehen. Eine Zunge hat keine Augen. Da erschienen zwei Polizisten aus dem Nichts und sprachen mich an. Ich sei die einzige Person, die den brutalen Mord gesehen haben könnte. Wer einen uniformierten Rücken erschieße, werde streng bestraft. In Wirklichkeit war der liegende Mann ein Zinnsoldat. Eine brennende Zigarette schaute aus der Tasche seiner metallenen Hose heraus.

Ich war eine Zunge. Ich ging so aus dem Haus hinaus, nackt, rosa und unerträglich feucht. Es war einfach, Menschen auf der Straße zu entzücken, keiner wollte mich jedoch anfassen. Im Schaufenster standen Plastikfrauen ohne Geschlechtsorgane. Die Preise auf den Schildern waren mit einem Rotstift durchgestrichen. Vorsichtige Bürger berühren nur die in Plastikfolien eingepackten Zungen.

Meine ganze Person bestand aus einer einzigen Zunge. So bekam ich keine Arbeitsstelle. Dann schrieb ich eine Autobiographie. Die Lebensgeschichte einer Zunge. Ich trage sie dem Publikum vor: in Melsungen, in Hemmelsdorf, in Winsen, in Bad Hersfeld, in Bendestorf, in Reutlingen und in Ittingen.

Seit einigen Wochen habe ich bei jeder Lesung Schwierigkeiten. Auf dem Manuskriptpapier bilden die Buchstaben eine Mauer, ich gehe geduldig an der Mauer entlang, es gibt aber keine Tür, kein Fenster, nicht einmal eine Klingel. Ich kann die Sätze nicht lesen, obwohl ich sie geschrieben habe. (Wie kann ich aber so leichtsinnig »ich« sagen? Wenn die Zeilen einmal fertig sind, entfernen sie sich von mir und verwandeln sich in eine andere Sprache, die ich nicht mehr verstehen kann.)

Ohne zu wissen, was ich tun soll, fange ich an, die ersten Wörter irgendwie auszusprechen. Jedes Wort steht mir im Weg. Wenn es bloß kein Wort mehr im Text gäbe, denke ich mir, dann könnte ich ihn fließend vorlesen. Die Mauer der Buchstaben hindert meine Sicht. Einige Sätze enden wie abgehackt, so dass ich fast ins Loch des Punktes stürze. Kaum ist diese Gefahr vorbei, steht schon der nächste Satz vor meinen Augen, auch er hat keine Eingangstür. Wie soll ich mit dem Satz beginnen? Die Wörter werden immer eckiger und sperriger. Bald wachsen die einzelnen Buchstaben aus ihnen heraus. Wo beginnt ein Wort? Wo endet es? Mein Mut, der aus einer einzigen Zunge besteht, schrumpft, bis er kleiner wird als ein Komma. Mit winzigen Füßen muss ich jeden Buchstaben hochklettern, ohne sehen zu können, was hinter ihm steckt. Jeder Laut ein Sturz. Die Stimme wird immer leiser, während die Schriftzeichen immer lauter werden.

Ich bin krank. Meine ganze Krankheit besteht aus einer Zunge. Im Telefonbuch schaue ich unter dem Stichwort »Arzt« nach, weiß aber nicht, wen ich anrufen soll. Mein ehemaliger Zahnarzt hasste Zungen, weil sie ihn bei der Behandlung störten. Mein Internist müsste sich eigentlich für die Zunge, an der man den Zustand des Magens ablesen kann, interessieren. Aber ihm durfte ich noch nie meine Zunge zeigen. Ich suche weiter im Telefonbuch. Unter dem Stichwort »Sprachen« finde ich endlich einen Spracharzt.

Am nächsten Tag rufe ich den Spracharzt an und gehe in seine Praxis. Ich erzähle ihm von dem Sprachsturz und dem Sprachschmerz. Der Mann im weißen Kittel unterbricht mich und gibt mir sofort Ratschläge: Ich solle mir in jedem Satz, den ich sage, ein Wort aussuchen, das ich betonen will. Dieses Wort solle über die restlichen Wörter herrschen und den ganzen Satz unter seiner Gewalt haben. Sonst gebe es eine Anarchie im Mundbereich. Ich solle nur dieses eine Wort ins Auge fassen und alle anderen Wörter nur mit einem leichten Atemschlag streifen. Meine Zunge beginnt plötzlich, Japanisch zu sprechen.

itsudemodonnatokinidemoyomigaettekurusoreyananiwoshitemodoushiyoumonaiarewaittainani.

Also nicht so, sondern ich solle nur ein Wort betonen. Aber ich kann nicht auf Kosten der anderen nur ein Wort hervorheben. Nicht weil mein demokratisches Gefühl dagegen protestiert, sondern weil ich dann auf dem Rhythmus meines Atems ausrutsche. Der Arzt bleibt aber bei seiner Meinung. Ich müsse trotzdem ein einziges Wort betonen, und zwar nicht dadurch, dass ich in eine höhere Stimmlage gehe, sondern ihm ein größeres Gewicht gebe. Schon wieder springt Japanisch aus meinen Stimmbändern oder sind das fremde Tonbänder in einer Maschine?

ueenobottarishitaeoritarikoetoisshonihirahirahatamekikotobatorinokoeyamushinokoedeagattarisagattarishitaninattariueninattari.

Also nicht so, sondern immer in der gleichen Tonhöhe, sonst klingt es so unanständig, sagt der Arzt. Tonhöhen gelten in der Welt der Phonetik als Prostituierte.

Außerdem dürfe ein »b« nicht wie ein kriechender Frühlingswind schleichend hörbar werden, sondern müsse explosiv auftreten. Das »Bett« zum Beispiel, da müsse man mit einem Schwung hineinspringen und nicht heimlich hineinkriechen.

Seinen Anweisungen folgend betone ich nur noch die ausgesuchten Wörter, und auf einmal verschwinden die steinernen Buchstaben. Es ist seltsam: Um lesen zu können, muss ich auf den Text blicken. Aber um nicht zu stolpern muss ich so tun, als wären die Buchstaben gar nicht da. Das ist das Geheimnis des Alphabets: Die Buchstaben sind nicht mehr da und doch sind sie noch nicht verschwunden.

In einem Traum treffe ich Zoltán auf der Strasse. Ich lade ihn zum Tee ein. Es wird dunkel. In einem Neonlicht erscheint sein Gesicht blass. Was ist los mit dir? Seine Haut ist halbdurchsichtig geworden, unter ihr bilden die roten und die blauen Adern Schriftzüge. Auf der nackten Innenseite seines Oberschenkels sehe ich ein »n«. Was ist das? Zoltán antwortet verlegen: Er sei dünn geworden, deshalb könne er nicht mehr sein Blut mit Fett verdecken. In der eisigen Luft des düsteren Zimmers wird seine Haut immer durchsichtiger wie von einer Eisschicht bedeckt. Ich bin froh, dass ich einen Pelzmantel anhabe. Bist du tätowiert? Ich frage ihn vorsichtig. Nein, das ist meine Natur, murmelt er. Aber was ist mit dem »n«? Das kann doch nicht bloß mit der Natur zu tun haben.

Er meint, ich solle bei dem Laut »n« nicht den hinteren Teil der Zunge gegen den Gaumen drücken, sondern die Zungenspitze müsse sich gegen die Rückseite der Vorderzähne pressen. Sonst würde man diesen Konsonanten nicht hören und damit würde ich immer den letzten Teil seines Namens abschneiden.

sonnanonandakanondakurenotonchinkannoiukotomitaidechinpunkanpun.

Nein, nicht so, sondern das »n« muss ganz anders klingen. Aber es ist für mich organisch nicht möglich. Wenn dem »n« kein Vokal folgt, ist es unmöglich, die Zunge nach vorne zu locken. Daher kann ich zum Beispiel nicht »Wunsch« sagen, denn die Zunge drückt nicht auf den Konsonanten, sondern auf Zoltáns weiches Glied. Es scheint zu stimmen, dass seine durchsichtig gewordene Haut nichts mehr bedecken kann. Ich sehe, wie zahllose kleine Buchstaben in das Glied hineinfließen. Wenn bloß ein »o« dazwischen stehen würde! »Wunosch« könnte ich mühelos sagen. Also warum sollte ich nicht einen »Wunosch« haben anstatt eines Wunsches? Wenn ich eines Tages das »o« nicht mehr brauche, kann ich es fallen lassen. Bis dahin werde ich meinen Wunosch behalten. Das Glied wird immer härter, seine Oberfläche fühlt sich weich an wie Seide. Ein Mensch braucht vielleicht einen Wunsch, einen Entwurf für die Zukunft, ich bin aber kein Mensch, sondern eine Zunge. Außerdem kann ich das Wort »Mensch« nicht aussprechen, weil ein einsames »n« in ihm steht. »Menosch!«, rufe ich. In dem Moment explodiert Zoltáns Glied. Flüssige Buchstaben spritzen aus ihm heraus, reflektieren das Neonlicht und verschwinden wieder in die Stille des stummen Geschmackssinns.

DER APFEL UND DIE NASE

Wie schreibt man Japanisch mit dem Computer? Man tippt auf die Fan-Tasten, man tippt nicht auf die Schriftzeichen, die man schreiben will, denn die sind gar nicht da. Sie können gar nicht da sein, dafür sind sie zu zahlreich. Stattdessen gibt es dort alphabetische Buchstaben und man tippt auf sie. Man tut so, als würde man im Alphabet schreiben. In Wirklichkeit schreibt man ein Wort so, wie man es ausspricht. Natürlich kann man nicht so schreiben wie man spricht, wie man auch eine Suppe nicht so malen kann, wie sie schmeckt. Man muss also so schreiben, dass das Wort sich ähnlich anhören würde, falls eine Amerikanerin versuchen würde, es laut vorzulesen. Man bezeichnet dieses Verfahren als alphabetische Umschreibung. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass eine Amerikanerin zufällig vorbeikommt und versucht, das frisch getippte Wort vorzulesen. Wozu sollte sie das tun? Damit man nicht auf einen eher unwahrscheinlichen Zufall angewiesen ist, hat die Computerfirma eine Frau mit einer verbotenen Frucht in die Falle gelockt und im Gehäuse des Computers eingesperrt. Man sieht heute noch einen Apfel am Rand des Bildschirmes, den die Frau damals angeknabbert hat.

Der Computer versucht, die im Alphabet geschriebenen Wörter in japanische Schriftzeichen umzuwandeln. Es fällt ihm aber schwer. Immerhin liegen über 8000 Schriftzeichen im Kasten. Es gibt viele Gruppen von Wörtern, die in der alphabetischen Umschrift identisch aussehen, aber im Ideogramm unterschiedlich geschrieben werden müssen. Der Computer könnte nur dann immer das richtige Zeichen aussuchen, wenn er den Text inhaltlich verstehen würde. Er kann eigentlich vieles, er kann auch meine Frage verstehen und sie beantworten, wenn sie nicht zu poetisch ist. Manchmal gibt er mir das Gefühl, dass er mich versteht. Aber dann bin ich immer wieder erneut von ihm enttäuscht. Wie kann er zum Beispiel das Zeichen für »Nase« (hana) aussuchen, wenn ich »Blume« (hana) schreiben will? Die beiden Wörter sehen im Alphabet identisch aus, werden aber in einem unterschiedlichen Tonfall ausgesprochen und natürlich mit verschiedenen Ideogrammen geschrieben. Der Computer interessiert sich nicht dafür, was ich schreibe, sondern er wählt einfach ein Zeichen aus, das ich beim vorigen Mal ausgewählt habe. Kein Wunder, dass der Computer immer »Nase« schreibt, denn ich benutze das Wort »Nase« viel öfter als das Wort »Blume«. In der klassischen ostasiatischen Literatur gehört die Blume neben dem Vogel, dem Wind und dem Mond zu den vier wichtigsten Motiven der Dichtung, aber da ich eher von Nikolai Gogols »Nase« beeinflusst bin als vom »Kokinwakashˆu« oder Ähnlichem, ist die Nase für mich wichtiger als die Blume. Das hat der Computer auch gemerkt. Er wählte das Zeichen für »Nase« aus, als ich einer Freundin für die Blume danken wollte. »Vielen Dank für die Nase, die Du mir geschenkt hast.« Einige sagen, der Computer verstehe keinen Kontext. Aber in diesem Fall gab es keinen Kontext, weil die E-Mail nur aus diesem Satz bestand. Und wie ist es mit dem Kontext, der außerhalb des Textes steht? Gibt es überhaupt einen Grund, warum ich nie eine Nase geschenkt bekommen werde? Es kam schon vor, dass Leute abgeschnittene Körperteile per Post bekamen. Weder ein Kontext noch ein Schriftprogramm schützt uns davor. Was für ein Schriftsystem liegt zugrunde, wenn eine Nase im Frühstücksbrot gefunden wird? Diese Frage bleibt offen. Ich bezeichne sie als »Die Nase der Nase«. Das japanische Wort »Nase« bedeutet »warum«, zwar mit einem kurzem »a« ausgesprochen, aber im Alphabet genauso geschrieben wie das deutsche Wort »Nase«.

WÖRTER, DIE IN DER ASCHE SCHLAFEN

Es war Mittwoch. Als ich morgens im Bad meine Haare kämmte, wunderte ich mich über die papierweiße Farbe meines Scheitels. Ich wusste nicht, ob meine Kopfhaut immer so blutleer aussah oder ob dies das Zeichen für eine Veränderung, wenn nicht gar für eine Krankheit war. Durch das Küchenfenster sah ich Wolken, die ungewöhnlich schnell nach Westen zogen.

Meine Katze, die an Parodontose litt, sollte im Laufe des Vormittags zum Tierarzt in St. Pauli gebracht werden. Ich holte aus der Abstellkammer ihren Korb, der die Form eines Eskimohauses hatte. Als ich die kleine, ovale Tür öffnete, knirschte es und die Ohren der Katze sahen aus wie zwei Zelte auf einem Hügel. Ein dunkler Raum öffnete sich vor den gelb leuchtenden Augen der Katze. Sie beschnüffelte den Korb und ging mehrmals um ihn herum, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie hineingehen sollte oder nicht. Dann stand sie lange vor der Öffnung wie ein Mädchen vor einem Spiegel. Langsam und vorsichtig schluckte das Loch den schmiegsamen Katzenkörper.

Ich band den Korb mit einer Schnur an den Gepäckträger des alten, rostigen Fahrrads. Meine linke Hand schob das Fahrrad und die rechte hielt den Korb fest, der ab und zu heftig wackelte.

Der schmale Fußgängerweg verlief parallel zum Fluss. In der Ferne sah ich die Gestalt eines Schäferhundes, der zwischen dem feuchten Sand und dem Wasser hin und her lief. Ich ging in Richtung Speicherstadt. Es war windig. Rechts von mir winkten drei zwiebelweiße Rosen mit den Köpfen. Auch auf der linken Seite, wo sich kleine, alte Häuser aneinanderreihten, bewegte sich etwas. Eine sehr alte Frau, die hinter einer Glasscheibe stand, winkte mit der Hand. Ich ging weiter, ohne den Schritt zu verlangsamen. Eine Pappel raschelte über meinem Kopf. Auf einmal tauchte vor meinen Augen ein riesiges Rennrad auf. Der Fahrer saß mit erhobenem Hintern auf seinem metallenen Pferd. Etwas Weißes blitzte in der Höhe, anscheinend war es sein Helm. Ich habe die Gewohnheit wegzuschauen, wenn ein so großes Wesen vor mir auftaucht. Also wandte ich die Augen ab und ging zur Seite, damit der fremde Mann geradeaus weiterfahren konnte. Wir hätten einander sonst berührt, denn der Weg war an dieser Stelle besonders schmal. Als das Fahrrad an mir vorbeifuhr, traf mich ein starker Wind im Gesicht. Mit abgewandtem Kopf glaubte ich am Rand meines Blickfeldes zu sehen, wie der Mann kurz zu mir herüberschaute. Etwas Feuchtes landete auf meinem Kopf, genau auf dem Scheitel, auf der Linie meiner nackten Kopfhaut. Es stank nach halb Verdautem. Ich hielt inne, drehte mich aber nicht um, sondern wartete auf die Worte, die von dem Mann kommen mussten. Er musste seinen Speichel noch kommentieren. Jeder, der eine böse Tat auf die Straße spuckt, ergänzt sie mit einer sprachlichen Beleidigung. Sonst würde die Boshaftigkeit allein und wirkungslos dastehen. Ich wartete. Kein Wort war zu hören. Irgendwo begann eine Maschine zu brummen und dieses Geräusch machte es mir unmöglich, noch länger zu warten. Ich drehte mich nach dem Mann um. Sein Rücken war schon ganz klein und hatte die Form eines Kleiderbügels.

Ein Irrtum? Vielleicht hatte der Mann gar nicht die Absicht gehabt, mich zu treffen, und bloß die Windstärke und seine eigene Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Wie hätte er wissen können, dass gerade in diesem Moment ein starker Wind aufkam? Oder kam der Wind durch ihn? Der Wind kam aus seinem Hemd. So empfand ich es nachträglich.

Vielleicht hatte er gar nicht gemerkt, dass sein Speichel mich getroffen hatte. Er hatte im Moment des Geschehens sicher in eine andere Richtung geschaut, wenn er überhaupt Augen hatte. Ich konnte mich nicht an seine Augen erinnern.

Der Speichel stank, als hätte jemand gerade den verfaulenden Inhalt seines Magens ausgespuckt. Meine Fingerspitzen spürten den klebrigen Speichel trotz der dreilagigen Papiertaschentücher deutlich. Wie eine kleine Qualle saß er auf meinem Kopf. Versuchte ich, diese Qualle zu fangen, flüchtete sie zwischen meine Haare. Sie hatte weder einen Schädel noch ein Rückgrat und wurde bei jedem Schritt flüssiger. Der Gestank aber blieb unverändert. Es stank bis in meine Augen. Mir fiel ein, dass der Mann solche stinkenden Quallen tagtäglich auf der Zunge tragen musste. Wie konnte ein Mensch so etwas aushalten? Die Nase des Mannes konnte den Gestank wahrscheinlich gar nicht riechen. Für ihn gab es diesen Geruch vermutlich nicht. Denn ein Geruch existiert oft nur für den Menschen, der ihn empfängt, aber nicht für den, der ihn produziert.