14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

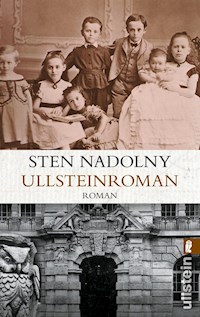

Vom Sohn eines Fürther Druckereibesitzers zum Berliner Zeitungstycoon: Leopold Ullstein (1826 –1899) schuf eines der ersten Medienunternehmen Deutschlands. Sten Nadolny erzählt von dem glänzenden Erfolg, aber auch von den Leidenschaften und den Konflikten der großen Verlegerfamilie, deren Macht nach 1933 ein jähes Ende fand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Hajum Hirsch Ullstein betrieb noch eine Papiergroßhandlung in der Nachbarschaft der Synagoge in Fürth, dem »fränkischen Jerusalem«. Sein Sohn Leopold wagte den Sprung nach Berlin, wo er Stammvater der berühmten Zeitungsdynastie wurde. Seine fünf Söhne erweiterten den Verlag zum ersten modernen Medienkonzern der Welt, bis die Nazis das Unternehmen an sich rissen. Das Familienporträt der Ullsteins im Spiegel deutscher Wirtschafts-, Demokratie- und Pressegeschichte ist eine genaue Beobachtung jüdischen Lebens vor dem Hintergrund eines über Jahrzehnte wachsenden Antisemitismus. Vor allem aber hat Sten Nadolny den packenden Roman einer ehrgeizigen und schöpferischen Familie geschaffen, mit allen Erfolgen, Hoffnungen, Rückschlägen – und ganz unvermeidlich: mit Liebe und Glück.

Der Autor

Sten Nadolny, geboren 1942 in Zehdenick an der Havel, aufgewachsen in Oberbayern, studierte Geschichte, arbeitete als Lehrer und in Spielfilmproduktionen. 1981 erschien sein erstes Buch Netzkarte, zwei Jahre später der sehr erfolgreiche Roman Die Entdeckung der Langsamkeit. Weitere Romane: Selim oder Die Gabe der Rede (1990), Ein Gott der Frechheit (1994), Er oder Ich (1999). Nadolny lebt in Berlin und Bayern.

Sten Nadolny

Ullsteinroman

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch

1. Auflage Februar 2009

3. Auflage 2013

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004/Ullstein Verlag

© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München

Umschlaggestaltung: HildenDesign, München

Titelabbildung: Privatbesitz

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-8437-2472-2

Inhalt

Erstes Kapitel

L

EOPOLD

Zweites Kapitel

E

NGLAND

Drittes Kapitel

M

ATILDA

Viertes Kapitel

E

LISE

Fünftes Kapitel

L

EOPOLDS

Z

EITUNG

Sechstes Kapitel

J

AHRHUNDERTWENDE

Siebtes Kapitel

P

RESSEKÖNIGE

Achtes Kapitel

K

RIEG UND

R

EVOLUTION

Neuntes Kapitel

F

RIEDEN UND

D

EMOKRATIE

Zehntes Kapitel

K

OPFLOSE

J

AHRE

Elftes Kapitel

S

INKENDES

S

CHIFF

E

PILOG

S

TAMMTAFELN

P

ERSONEN DER

H

ANDLUNG

ERSTES KAPITEL

Leopold

Außer ihm kam heute wohl niemand zur Landspitze, nur Fische und Vögel. Es war der dritte Dezember, ein Donnerstag und eigentlich ein Schultag.

Leopold Ullstein saß in seinem Baum hoch über den zwei Flüssen und schaute, wie sie sich heute vormittag vermischten. Sie taten es unter Protest. Von links kam die Rednitz daher, lichtgrün im schnell fließenden Bogen, von rechts die Pegnitz viel brauner und langsamer. Das grüne Wasser drängte das braune zurück, aber nicht immer gleich stark. Eigensinnig trödelte die Pegnitz weiter neben der Rednitz her und versuchte, sie dunkler zu färben. Vielleicht gelang es ihr unten in der Tiefe, weil sie schwerer war. Dann hatte der neue Fluß, der aus beiden entstand, zwei Stockwerke, ein grünes oben und ein braunes unten. Im Sommer ließ sich das erforschen. Man mußte ein Glas Wasser von oben nehmen und eines von unten herauftauchen. Er wollte das Karl vorschlagen. Mit Johann Karl Humbser, seinem Banknachbarn und besten Freund, machte er alles Wichtige gemeinsam.

Aus den Wiesennebeln jenseits der Rednitz ragten die hohen Weiden heraus und unterhielten sich, alles Kleinere blieb in Watte gepackt. Die Uhr der Michaelskirche schlug zwölf, dünn und von weiter weg als sonst. Leopold stieg herunter, ihm war kalt geworden und seine Schuhe waren feucht. Er mußte sowieso heim – um ein Uhr war die Probefahrt des »Adlers«, bei der er mitfahren durfte.

Einige sagten zu dem Dampfwagen nicht »der«, sondern »die Adler« – bei den Engländern seien Schiffe und Maschinen weiblich. Das fand er albern, man war in Franken. Bei uns, fand Leopold, ist ein Adler ein »er«, außer es ist seine Frau. Und genauso stand es auf der Lokomotive, weil man mit der Dummheit der Leute schon gerechnet hatte: nicht einfach »Adler«, sondern »Der Adler«.

Studiert hatte Leopold die eiserne Schienenstraße schon während des Bauens, die Lokomotive auch, nachdem sie auf der ersten Probefahrt herangeschnauft war. Da mitzufahren mußte unglaublich sein, auch toll gefährlich! In England hatte es Unglücke gegeben, eine Explosion und einen Zusammenstoß bei Manchester. Auf Zusammenstöße war hier nicht zu hoffen, es gab nur den »Adler«.

Gut, daß der schlimme Zahn heraus war und er trotz der Entzündung nicht im Bett liegen mußte. Vater hatte vorsorglich zu Dr. Brentano geschickt und ihm mitteilen lassen, Leopold könne wegen Fiebers nicht zur Schule. Hajum Hirsch Ullstein liebte es, vorauszuschauen und vorzusorgen. Es war aber gar nicht so arg mit der Backe, sie war nur leicht geschwollen. Durch Eisenbahnfahren wurde sie gewiß nicht schlimmer. – Konnten Zähne nicht in Ruhe wachsen, ohne zu vereitern oder sich in die Quere zu kommen? »Wie alt bist, neun?« hatte der Bader gefragt, die Zange in der Hand. »Bist a weng bald dran. Aber etz werd erst amal a Ruh sein!«

Bei den ersten beiden Fahrten des »Adlers« am heutigen Tag hätte er gern schon zugeschaut. Aber wenn sein Vater ihm zuliebe behauptete, er sei krank, konnte er sich nicht in der Stadt zeigen, während die anderen noch in der Schule saßen. Er liebte Dr. Brentano. Der war zwar streng in seinen Worten, aber Schläge gab es nicht, auch nicht »Tatzn«, Schläge auf die Finger. Und wie Dr. Brentano erklären konnte! Es gab nichts Schöneres als Erklärungen. Wenn man bei jeder scharf aufpaßte, war man nach ein paar Jahren so klug wie Isaak Löwi, der Rabbiner – mindestens! Wenn jemand Leopold allerdings lang und breit etwas erklärte, was er längst verstanden hatte, kriegte er seinen Zorn. Und das war regelmäßig so bei dem Hilfslehrer Ottensooser.

Richtig begabt bin ich nicht, dachte Leopold, jedenfalls zu nichts Besonderem. Mit dem Singen zum Beispiel war es nichts, mit dem Zeichnen noch weniger. Da waren drei Rüben zu zeichnen gewesen, und die wurden bei ihm zu dünnen, runzeligen Stäben, die so blaß parallel lagen. Karl hatte gesagt, es sei eine Mistgabel aus der Steinzeit mit etwas Mist dran. »Wenn du mein Freund bist«, hatte Leopold geantwortet, »dann sage nicht, daß ich schlecht zeichne!« Karl kannte seine Wutanfälle und lenkte ein. Von »schlecht« sei nicht die Rede gewesen, es gehe nur um Kunst.

Auf der Mauer des Michaelskirchhofs saß eine Krähe, die sich grundlos aufregte. Jedenfalls wirkte es so, denn Krähen schrien das bißchen, was sie zu sagen hatten, immer ganz laut heraus. Dazu streckten sie auch noch nachdrücklich den Hals nach vorn wie zu einer äußerst giftigen Schmähung. Krähen wirkten streitsüchtig, und vielleicht haßten sie wirklich alles Mögliche. Sicher war, daß sie Eulenvögel haßten und jederzeit verfolgten, um sie gemeinsam tot zu hacken – hundert gegen einen, das feige Pack! Wenn die Bauern die Zahl der Saatkrähen vermindern wollten, fingen sie zunächst eine Eule, ketteten sie auf einem Stein fest und warteten dann mit der Schrotflinte auf den Angriff des Krähenschwarms. Was dabei mit der Eule geschah, war ungewiß.

Leopold ging durch die Königstraße, vorbei an der »Schul«, die von Christen und Fremden »Hauptsynagoge« genannt wurde, und am Haus von Dr. Löwi – der kam eben heraus. Der Rabbiner hatte Leopold über die Straße hinweg trotz zweier großer Holzfuhrwerke sofort gesehen, und die dicke Backe auch. Weil man bei dem Gerassel nichts hören konnte, deutete Löwi auf seine eigene Backe und legte den Kopf schief, was so viel hieß wie »Fragezeichen«. Leopold nickte und machte aus Daumen und Zeigefinger eine Zange: »Zahn raus« sollte das sagen. Löwi hob die Hände mit tragischem Gesichtsausdruck zum Himmel, zwinkerte dann mit den Augen und ging weiter. Er brachte oft Leute zum Lachen, wenn ihnen etwas weh tat. »Der wenn Schauspieler geworden wäre …!« hatte der alte Rabbi Hamburger gedankenschwer gesagt und hinzugefügt: »Aber wir wollen bescheiden bleiben.« Wolf Hamburger war dem Isaak Löwi, seinem ehemaligen Schüler, nicht mehr freundlich gesonnen, seit der sich kleidete wie ein evangelischer Pfarrer. Löwi wollte sogar eine Orgel in die »Schul« stellen. Leopold fand das gut. Eine Orgel war laut, da hörte niemand, wenn einer falsch sang. Er war mit dem Wolf Hamburger zwar entfernt verwandt, aber Löwi war ihm lieber, seinem Vater auch. Onkel Samuel, Mutters Bruder, hielt es mit Hamburger und nannte die Orgelidee »Schnickschnack«.

Vor der Wirtschaft »Zu den drei roten Herzen« roch es nach Sauerkraut und Bier, vor dem Wirtshaus »Zu den drei Kronen« nur nach Bier. Nach Pferdeäpfeln roch es überall. Jetzt war er bei der Mohrenapotheke hinter der »Schul« und sah nach dem Haus hinüber, in dem sie wohnten.

In der Tür standen die Geschwister und riefen: »Komm endlich! Wo warst du denn?« Isaak hatte schlechte Laune, er war fünfzehn und mußte als Ältester auf alle anderen aufpassen. Leopold wurde von ihm angerempelt, mehr nicht, die dicke Backe schützte ihn. »Wir müssen ja noch ’n Vadder abholen! Los, zieh andere Schuh’ an!« Julius sah Leopold an, schüttelte langsam den Kopf und zog dabei eine Augenbraue hoch – er konnte das fast so schön wie Dr. Brentano – und sagte in theatralischer Besorgtheit: »Löb, Löb, Löb!«, wohl wissend, daß sein Bruder seinen eigentlichen Namen Löb nicht mochte. Eigentlich wäre Leopold gern gewesen wie Julius. Dem fiel alles leicht, er war gut in sehr vielem und konnte darum extra frech sein. Leopold konnte nur eines gut: andere bewundern. Er zog trockene Schuhe an und rannte wieder hinunter.

Sophie eiferte und gackerte wie immer. Sie tat sich da nie einen Zwang an, wollte auch gar nicht aufhören: »Hast du gedacht, du kannst während der Fahrt aufspringen oder was?« Ihre Stimme überschlug sich fast, so gut war ihre Laune, wenn andere Fehler gemacht hatten und sie darauf herumhacken konnte. Leopold haßte schon das »oder was?«, mit dem sie jede Frage abschloß. Er würdigte seine Schwester keines weiteren Blickes, obwohl sie ihn mit der Erklärung zu quälen begann, ein Dampfzug gehe pünktlich ab, das wüßten sogar ganz Dumme. Es war nicht leicht, der Jüngste zu sein, aber diese Schwester war eine Spezialplage, sie war eindeutig meschugge. Karl Humbser beurteilte sie ähnlich, er hatte gesagt: »Bei der muß ma’s Mundwerk extrig totschlag’n!«

Leopold fragte nach der Mutter. »Der ist heute nicht gut«, antwortete Julius, »wir sollen ohne sie losziehen.«

Sie überquerten den Holzmarkt, wo unweit von ihrem Haus seit Monaten geschuftet und gebrüllt wurde, man grub nach Wasser. Bald erreichten sie die Schwabacher Straße und das Rießner-Haus, in dem Vaters Geschäft war. »H. H. Ullstein, Papier-Handlung en gros und en detail«. Das Rießner-Haus war dreistöckig und hatte ein zur Straßenecke hin elegant gerundetes Dach. Unter diesem Dach hätte Leopold gern gewohnt und beim Hausaufgabenmachen aus dem Gaubenfenster auf den Kohlenmarkt geschaut. Er wollte später einmal so hoch droben wohnen wie möglich, er liebte auch Berge. Die Welt war kurzweilig, wenn sie oft genug das Aussehen wechselte. Dazu mußte man sie von immer neuen Orten aus betrachten.

*

Die Geschichte der Ullsteins im Jahre 1835 beginnen zu lassen ist noch einigermaßen rücksichtsvoll. Man könnte sie auch mit König David beginnen oder immerhin mit einem Mann namens Raw Kalonymos, der 936 dem späteren Kaiser Otto ein Pferd lieh, weil der sein eigenes auf dem Weg zur Krönung in Aachen zuschanden geritten hatte. Oder mit Elieser ben Jehiel, gebürtig aus Oporto in Portugal, 1492 von dort vertrieben und dann Geschäftsmann zu Emmerich, dessen Sohn Simeon sich wiederum in Günzburg niederließ. Oder bei einem anderen auf der Iberischen Halbinsel, einem gewissen Colón, der aber nicht Amerika entdeckte, sondern ein Rabbiner war. Sehr gut würde sich im sechzehnten Jahrhundert Menachem Elia ben Abba Mari Chalfan eignen, schon der Gondeln wegen, denn er war Arzt in Venedig, Sohn eines bekannten Astronomen und verheiratet mit der schönen Fioret Kalonymos (bei diesem Namen ist sie anders als schön nicht vorstellbar!). Fioret kam, wie ihr Vorfahre Raw, der erwähnte Beförderer Ottos des Großen, aus einer Familie von Talmudgelehrten, die ganz direkt von – da wäre er also! – König David abstammte. Aber von dem muß hier nicht weiter die Rede sein.

Familie – was ist das? Jeder weiß es, außer man fragt ihn. Eine reichlich willkürliche Ansammlung sehr verschiedenartiger Individuen, deren Eigenschaften und Schicksale nicht vorherzusagen sind. Dennoch ist Familie etwas, was darüber hinausgeht, und wer das ins Auge faßt, denkt über Individuen und ihre Schicksale anders. Zwar ist das Individuum der springende Punkt aller Freiheitslehren und legt selbst allergrößten Wert darauf: Es will Punkt sein und springen können. Ein Floh namens Ich, der bei Bedarf woandershin springt als andere dachten oder wünschten. Der Mensch ist aber in der Geschichte kein Punkt, sondern das Produkt von zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, sechzehn Ur-Urgroßeltern. Und er, dieser Individualfloh im Brei der Zeiten und Theorien, ist mit etwas Glück Vorreiter einer ansehnlichen Schar von Nachkommen, die zu einem anderen Brei etwas beisteuern, dem der Zukunft.

Der Mensch ist im Zeitengerüst kein Punkt, sondern etwas Sanduhrförmiges, genauer gesagt, er ist in der Sanduhr die Engstelle. Ausgedehnte Menschenlandschaften der Vergangenheit nehmen Körnchenform an, um ihn zu passieren, danach breiten sie sich wieder als Nachkommenschaft eindrucksvoll aus. Wenn er männlich ist, bilden sie seinen »Stamm« oder sein »Haus«, so will es das Patriarchat.

Es ist üblich, »Familie« als Schicksal hinzunehmen und im übrigen möglichst kein Problem daraus zu machen. Man denkt manchmal an diese oder jene besonderen Vorfahren, viel mehr aber an die Kinder und deren Chancen. Ausschließlich durch die Familie definiert sehen sich wenige.

Das Familienleben enthält Trauriges, den Tod von Angehörigen, Deprimierendes (oft die Hochzeiten), Lästiges (in erster Linie die runden Geburtstage) und Wunderbares, das sind spielende Kinder und jene liebende Vernunft, die sie bei ihren Eltern erzeugen allein dadurch, daß sie beides brauchen und auch verlangen können: Liebe und Vernunft.

Nur wenige wissen, daß es in Familien eine Art von internem, zeitunabhängigem Telephonnetz gibt. Da spricht der Urenkel mit der Urgroßmutter, ein Bräutigam mit seinen Ur-Urenkeln, für die die biologische Voraussetzung erst noch geschaffen werden muß.

Geschichtliche Epochen folgen einander in elefantenhafter Schwerfälligkeit und reden miteinander nicht viel. Anders das Hausnetz der Familien, da gibt es Schaltungen über Jahrhunderte hinweg. »Ist der Vorfahre, der sich ›Colón‹ nannte, jemand, auf den ich stolz sein kann?« »Sind in meiner Familie immer die Frauen die Stärkeren?« Aus solchen Fragen werden direkte Gesprächsverbindungen. Der Zeitpfeil und die Unterscheidung zwischen »früh« und »spät« regieren anderswo, beim Aufstehen und Zubettgehen zum Beispiel, beim Heiraten auch, ferner bei der Eisenbahn.

*

Als die Kinder endlich ankamen, stand Hajum Hirsch Ullstein schon längere Zeit mit Moses, dem Commis, in der Tür der Papierhandlung. Jetzt steckte er die Uhr in die Westentasche zurück, schloß den Mantel und setzte den Hut auf. Moses mußte dableiben und den Prinzipal bei der Laufkundschaft vertreten. Das Geschäft hatte früher einmal »Ullmann« geheißen wie Hajums Vater und einige weitere Familien am Ort. Für die Leute kam jegliches Papier immer noch »vom Ullmann«, obwohl Hajum sich seit Jahrzehnten »Uhlstein« nannte, um sich von jeglichen Ullmanns abzusetzen. Und da man in Fürth mindestens an das »Ull« gewöhnt war, wurde »Ullstein« schließlich zum amtlich eingetragenen Namen.

Die Kinder drängten den Vater, aber der nahm sich Zeit – da waren Freunde, Kunden, Glaubensgenossen, die begrüßt sein wollten. »Ein Geschäftsmann kann nicht eben mal im Galopp zum Plärrer rennen, bloß um pünktlich bei diesem Dampfroß zu sein! Wo kämen wir da hin?«

»Zum Plärrer«, sagte Julius lakonisch. Isaak erschrak über so viel Frechheit, aber der Vater mußte lachen. Sie warteten, bis zwei querfahrende Fuhrwerke durch waren, und sie taten gut daran, denn die Kutscher waren rücksichtslose Burschen und die Pfützen tief. Als die Familie doch noch den Plärrer erreichte, war sie froh – und verblüfft, denn das technische Wunderwerk war noch gar nicht eingetroffen.

»Plärrer«, hatte man Leopold erklärt, hieß so viel wie Freiheit. In Nürnberg gab es auch einen Platz dieses Namens, obwohl es in dieser Stadt mit der Freiheit nicht weit her war, für Juden schon gar nicht. Daß außer dem großmütigen Rabbi Löwi kein einziger Fürther Jude Aktien der Eisenbahn gezeichnet hatte, lag an deren Hauptfehler: Es waren Nürnberger, von denen die Idee stammte.

Eine große Menschenmenge wartete auf den Zug aus Nürnberg, um ihn überhaupt zu sehen – nur wenige hatten Billetts, um die Probefahrt mitzumachen, darunter zum Glück Vater Ullstein. Es war die letzte Fahrt vor der feierlichen Eröffnung am kommenden Montag, und das Fürther Publikum war eingeladen – für 36 Kreuzer pro Nase. Es waren so gut wie alle da, nur Rabbi Löwi fehlte, und weil das so war, sah man sogar Rabbi Hamburger, der sonst kaum das Haus verließ. Auch Bürgermeister Bäumen stand unter den Schaulustigen, ein lebhafter Mann mit bleicher Glatze, lichtgrauen Augen und einer langen geröteten Nase. Die Glatze sah man heute besonders gut, weil er alle paar Sekunden den Hut abnehmen mußte. Außerdem kam der Brauereibesitzer Humbser mit Frau, Töchtern und dem neunjährigen Karl. Vater Humbser ärgerte sich im Moment über den Kontrolleur, und zwar zugleich als Christ und als Bahn-Aktionär. Der Kerl hatte behauptet, er könne nicht eigens für ihn Plätze reservieren, und dann hinzugefügt: »Vor der Bahn sind alle gleich.« Das klang nach Gotteslästerung, grenzte an Umsturz und war obendrein Blödsinn: Jeder wußte, daß es Klassen geben würde, also keine Gleichheit. Wenn dem so war, dann konnte man doch auch, bitte schön, in Gottes Namen reservieren für einen Aktionär.

Noch immer war der Dampfwagen, den einige den »Rennwagen« nannten, nicht zu sehen. Aber in der Ferne hörte man ihn schon, es war ihm also bisher nichts passiert.

Leopold ging zu seinen Schulkameraden. Joel Ochs wollte genau wissen, wie es beim Zahnarzt gewesen war, Waldi Bäumen wollte gerade das gar nicht hören, und Karl, der Leopold übermütig mit »Habe die Ehre!« begrüßt hatte, kündigte an, man werde morgen in der Schule einen Aufsatz schreiben: »Meine Fahrt auf der eisernen Kunststraße«. Deshalb müßten sie heute gut aufpassen und sich alles merken. Leopold hatte nichts dagegen, er paßte immer auf, und merken konnte er sich viel. Schon mit den Namen der Anwesenden würde er morgen das ganze Heft voll kriegen, wenn er wollte. Da waren die Berolzheimers, Cohns mit C, Kohns mit K, die Ottensoosers und Königswarters, von den Scharen der Ullmanns zu schweigen. Vater sprach mit Onkel Joseph Berlin, dem Spiegelfabrikanten, und mit Gemeindevorsteher Bendit. Uralte waren zu sehen und Kinder, Reiche und Arme, Mannsbilder und Weiberleute, dazwischen der gesamte Geselligkeitsverein »Casino« mit dem dikken Isaak Brandeis neben Dr. Brentano, dem Leopold jetzt lieber nicht direkt auffallen wollte. Es gab Seifensieder, Kutscher, Müller, Bäcker, Papiermacher – die letzteren kannte er auch beim Vornamen –, Blattgoldschläger, Spiegelmacher, die meisten evangelisch, ferner einen Schöpfradbauer namens Zaubzer, katholisch, der sein Brot zusammen mit dem Messer zum Mund führte und erst dort abschnitt. Zaubzer war im Frühling wichtig, wenn die Bewässerung der Wiesen in den Flußebenen begann und viele Schöpfräder über den Winter morsch geworden waren. Jetzt, im Dezember, hatte Zaubzer Zeit, dafür aber kein Geld.

Arme Leute unterschieden sich von Reichen hauptsächlich durch die Kopfbedeckung – Hüte waren teuer. Und sie mußten, obwohl sie Christen waren, aufs Heiraten länger warten – Juden mußten darauf immer warten, egal wie reich oder arm. Es hing mit Listen zusammen, »Matrikel« genannt, zur Pflicht gemacht von »dene Blädel in ihre Ämter in München« – so hatte Vater Ochs sie genannt. Ganz verstand Leopold die Sache nicht, aber er wollte ja auch nicht heiraten. Schon gar nicht, wenn er dafür Fürth verlassen mußte. Hier hatte er seine Freunde, warum weggehen? Um dann eine Frau zu haben, die so wie seine Schwester war? Lieber sterben.

Da war er, »Der Adler«. Er blitzte vor lauter Messing und Kraft, machte einen Lärm, daß man sein eigenes Wort nicht verstand, und wurde gelenkt von diesem englischen Hünen, einem Mann von sechs Fuß Höhe, mit Zylinder sieben. William Wilson war sein Name, das wußten inzwischen alle, und jeder wollte schon mit ihm gesprochen haben, obwohl er kein Wort Deutsch verstand. Wilson, das war einer von den neuen Menschen, wie man sie in Fürth noch nie gesehen hatte. Genau so sah die Zukunft aus: wasserhelle Augen, unbewegtes Gesicht und alles im Blick – nichts blieb außer acht, was mit der Maschine zu tun hatte. Leopold merkte, wie in ihm eine weitere große Bewunderung heraufwuchs. Wilson war in so überzeugender Weise – uninteressiert! Auch wenn er jetzt kurz den Zylinder hob und die Menge grüßte, die ihm zujubelte, galt sein wahrer Respekt der Maschine, und sogleich hatte er wieder mit Hebeln zu tun, Dampf zu regeln und Meßinstrumente zu beobachten. Seine Verantwortung war es, die ungeheure Kraft des Kolosses zu überwachen, damit nichts passierte. Nur dafür hatte er Zeit, denn alles mußte im richtigen Moment geschehen, nicht vorher, nicht nachher. Leopold hatte stets Kutscher bewundert, die mit Augenmaß durch enge Gassen fahren konnten. Aber da gab es immerhin die Pferde, für die man zwar Verstand haben mußte, die aber auch selbst welchen hatten. Außerdem war Kutschieren eine alte Kunst mit Erfahrung. Das hier war neu, der Mann mußte genau wissen, was seine Maschine vertrug. Pferde scheuten manchmal, aber sie explodierten nicht.

Die Betreiber des Dampfzugs hatten es so eingerichtet, daß die dritte Probefahrt des heutigen Tages der Stadt Fürth gehörte, der Zug kam leer an, brachte die Fürther nach Nürnberg und nach einer knappen Stunde wieder zurück.

»Der Adler« wurde abgekoppelt und auf Drehscheiben von starken Männern um zweimal neunzig Grad so gedreht, daß er schließlich auf dem anderen Gleis stand und seine Nase gen Nürnberg wies. Dann kamen die gelben Wagen dran, einer nach dem anderen, es ging ruckzuck, weil man es geübt hatte. Der offene Wagen mußte direkt hinter Lokomotive und Tender sein, denn wer wenig zahlte, sollte dafür ordentlich Rauch einatmen. Heute war es noch anders, jeder zahlte das gleiche. Die geschlossenen Wagen der ersten Klasse waren hinten, und aus denen sah man mehr von der Landschaft, weil die Rauchschwaden sich bis dort schon aufgelöst hatten. Dennoch, Leopold wäre lieber dritter Klasse gefahren. Von da aus konnte man den langen Engländer beobachten und zusammen mit ihm und dem Heizer ganz sachlich den Tod finden, wenn alles in die Luft flog.

Julius erklärte gerade dem ein Jahr jüngeren Abraham Kohn den »Röhrenkessel mit direkter Flamme« sowie den Unterschied zwischen Parallelstange und Pleuelstange. Wo er all das nur her hatte?

»Einsteigen, Herrschaften!« Die zwei Kontrolleure waren sorgenvoll und barsch, schnauzten Leute an, die mit dem eingenommenen Platz nicht zufrieden waren und in andere Wagen wollten. Eine halbe Stunde Verspätung, das war ihnen peinlich. Der Fahrplan war wie ein Teil der Maschine: Er mußte eingehalten werden, nicht anders als die Vorschriften für Dampfdruck, Achslast oder Geschwindigkeit.

Die Familien waren nun auf die Wagen verteilt, die meisten Jüngeren hatten es geschafft, am Fenster zu sitzen. Isaak und Vater saßen in der Mitte und wandten schon jetzt die Köpfe hin und her, um beide Hälften des kommenden Geschehens mitzukriegen. Leopold blickte in Vaters Augen, übrigens die schönsten der Welt, jedenfalls konnten sie wunderschön lächeln bei sonst unbewegtem Gesicht. Vater nahm mit beiden Händen den Mantelkragen und zog ihn empor, als wollte er Gesicht und Ohren darin verstecken, dabei lächelten die Augen. Ja, eng und laut war es hier.

*

Hajum Hirsch Ullstein fühlte sich nicht unbedingt behaglich. Die Wagen waren voll besetzt, und alles redete aufgeregt durcheinander. Wann saß man je mit so vielen Menschen so dicht beisammen – auch solchen, deren Gesellschaft man sich sonst nicht ausgesucht hätte? So sehr er fürs Demokratische war. Und es roch hier auch irgendwie streng. Aber die Kinder waren begeistert, besonders der dreizehnjährige Julius hinter seiner altklug-überlegenen Miene – er war längst ein kleiner Ingenieur und konnte stundenlang technische Bezeichnungen hersagen, wenn man ihn ließ. Sophie hatte derzeit ständig etwas mitzuteilen, heute fiel es nicht auf, weil jedermann plapperte. Sie war in einem dummen Alter. Am erstaunlichsten war der Unterschied zwischen Julius und Leopold. Julius brauchte niemandem zuzuhören, weil er alles schon wußte, darum erzählte er lieber selbst etwas. Leopold sagte möglichst wenig, denn er hatte brennendes Interesse an dem, was die anderen wußten. So kam es, daß man ihn gern zum Zuhörer hatte: »Das wird Leopold interessieren«. »Das muß Leopold hören.«

Eben hatte das Lokomobil gepfiffen, der Kontrolleur mühte sich, es ihm mit der Trillerpfeife nachzutun. »Türen schließen!« Und jetzt zischte es ohrenbetäubend, zugleich gab es einen scharfen Ruck. Der Nachbar, ein dünner Mann mit einem etwa Fünfjährigen neben sich, packte angstvoll Hajums Arm: »Allmächd, was war jetzt das!«

Hajum lüftete den Hut: »Zuviel Dampf vielleicht. Ich heiße Ullstein, grüß Gott, ich hab Sie noch nie gesehen hier!« Es begann ein Grummeln und Rollen – sieh da, man glitt schon vorwärts!

»Schalom«, sagte der andere, »ich bin der Strauß von Buttenheim.« Das war bei Forchheim – so weit kam der her, nur um sich die Bahn anzusehen! »Das da ist unser Levi. Er hat sich leider grad vor Aufregung naß gemacht.«

Hajum hatte es auch schon bemerkt, aber dazu war nicht viel zu sagen. Er stellte nun seinen Sohn vor, und Strauß fragte Isaak etwas geistesabwesend: »Und? Was willst amal wer’n?«

»Papierhändler«, sagte Isaak unwirsch und schaute rasch wieder aus dem Fenster.

Strauß erklärte nun, daß er in Schnittwaren reise und eigentlich geschäftlich unterwegs sei. Hajum erwiderte nichts, sondern sah nach Leopold. Der hockte mit seinem Freund Humbser am Fenster, sie versuchten, das Geräusch der Dampfmaschine nachzuahmen und lachten, bis Leopold sich die Backe hielt: Lachen tat ihm offenbar noch weh.

Er war ein nicht immer folgsamer, manchmal etwas heftiger, aber im Inneren grundguter Junge. Ein hartnäckiger Kopfrechner, wenn es ihn mal packte. Und neugierig! »Vater, wie ist jetzt das, wenn…«, oder: »Wie war das dazumal, als…« Julius wollte wissen, wie etwas funktionierte, Leopold dagegen, wie es war, also: wie es sich anfühlte. Es war vielleicht nur der Altersunterschied. Je kleiner das Kind, desto mehr mußte es sich noch selbst und die eigenen Zustände kennenlernen, vor allem mußte es entscheiden lernen, welche es mochte und welche nicht. Daraus wurde später die Urteilskraft. Ein Gespür fürs Annehmbare und fürs Ungute.

Das also war Eisenbahnfahren! Eine Art Musik jedenfalls. Die Schienenfugen gaben den Rhythmus, der Dampfwagen vorn war ein tüchtiger Solist für Gepfeif und Geschnauf. Dazu diese jagende, wilde Geschwindigkeit: acht Minuten noch, und man war in Nürnberg! Auf dem Fahrdamm neben der Eisenstraße sah Hajum ein Fuhrwerk stehen. Der Kutscher war abgestiegen, hielt beide Pferde am Kopfgeschirr und sprach ruhig und ernst auf sie ein. Man hatte es befürchtet: Der Abstand zur Straße war viel zu gering. Pferde gingen durch, wenn die Lokomotive zu nah an ihnen vorbeifuhr. Das Fuhrgewerbe war über die Bahn ohnehin unglücklich. Den Händlern erschien sie interessanter, weil Lasten auf diese Weise vielleicht billiger transportiert werden konnten. Hajum blieb noch skeptisch. Er mußte seine Papierballen ja dann doch in der Station auf Pferdekarren umladen lassen – konnte er so wirklich etwas einsparen? Papier war verletzlich, jede Erschütterung verdarb viel. Sturm oder Regen konnten kleine Katastrophen verursachen, denn es gab ja kein Dach über der Station. Er hatte mit einem Verwandten gesprochen, der aus Runkelrüben Kaffee röstete – auch der war fürs Abwarten.

Im Moment bewunderte man die Ingenieure und traute ihnen so gut wie alles zu. Vergessen wurde, wie großartig sie sich verrechnen konnten. Am Holzmarkt zum Beispiel bauten und bohrten sie unter dem hohen Zelt seit Monaten. Vierhundert Fuß Tiefe hatten sie erreicht, aber noch immer kein Wasser gefunden, man sprach vom Aufgeben. Und sie hatten doch vorher über artesische Brunnen alles ganz genau gewußt. Der Mensch war mangelhaft, und Ingenieure waren Menschen. Solange Häuser gebaut wurden, die gleich darauf einstürzten wie jüngst eines in Zirndorf, solange würden auch Maschinen Fehler haben. Und je stärker die Maschinen, desto gefährlicher die Fehler.

Im übrigen war es viel zu kalt heute, und in den Waggons zog es fürchterlich. Irgend jemand holte sich bestimmt eine Lungenentzündung. Der kleine Königswarter war schon ganz grau und zitterte.

Hajum wollte, wenn diese Art zu reisen sich bewährte, im Sommer einmal mit Hannchen nach Nürnberg und ins Theater. Die Fürther Bühne war nicht schlecht, aber Hannchen konnte nicht genug bekommen, vor allem wenn gesungen wurde. Sicher ließ sich mit der Dampfkarosse am gleichen Abend heimfahren und billiger als mit einer Leihkutsche. Hajum begann, der Sache Gutes abzugewinnen.

Muggenhof war vorbei. Sie querten einen Weg, an dem ein Wächter mit Armbinde aufpaßte, daß Menschen und Tiere nicht zu Schaden kamen. Der Rennwagen pfiff in einem fort, um vor sich zu warnen. Ja, eine neue Zeit! Sorgen machte der Funkenflug vom Schornstein. Konnten da nicht Brände entstehen?

*

Hannah Ullstein, Tochter des verewigten Wolf Berlin, einundvierzig Jahre alt, Mutter von vier Kindern, war im dritten Monat schwanger. Deshalb war ihr zuverlässig jeden Morgen speiübel – am Tag ging es dann einigermaßen. Gut, daß sie nicht mitgefahren war! Wer wußte denn, wie es Schwangeren auf der Eisenbahn erging? Man las jetzt viel über die Wirkungen des Schnellfahrens. Wenn sie alle nur gesund heimkehrten!

Eines bewirkte die Eisenstraße bestimmt: Durst! Das Dienstmädchen kam soeben von der Pumpe zurück, um im Keller aus Wasser, Zitronensaft, doppeltkohlensaurem Natron und Weinsäurepulver einige Liter »Bitzelwasser« zusammenzumischen – hoffentlich gelang ihr heute die Dosierung –, Rahel konnte nicht rechnen, und sie wollte auch nicht. In den Keller mußte Hannah sowieso, um die Vorräte nachzusehen, vor allem Sauerkraut und Bier. Auch waren Stroh und Holzkohle zwischen die Kartoffeln zu bringen, Meerrettich, Sellerie und Pastinaken ins Sandbeet zu legen. Aber erst hieß es einkaufen, ihr fehlten noch Rindfleisch und Muskat für den falschen Hasen und Tomor für die falsche Krebssuppe – wenn schon »falsch«, dann richtig. Der Kerzenvorrat war auch stark geschwunden und das kurz vor Chanukka. Und Bohnenkaffee mußte wieder her, morgen war Schabbat.

Vor dem Eingang stand unter einem Umhängtuch leicht frierend die Witwe Großer und schaute, ob der Knecht richtig saubermachte – wenn niemand hinsah, tat er gar nichts. Mittwochs und freitags herrschte in Fürth Kehrpflicht, die Strafe betrug dreißig Kreuzer, nicht für den Knecht, sondern für den Hausbesitzer. Und das war Maria Großer, Spezereihändlerswitwe, wohnhaft im Parterre.

Die beiden Frauen kamen ein wenig ins Gespräch. Über die ewigen Bohrarbeiten auf dem Holzmarkt und den kommenden Umbau des Hauses, der fast schon ein Neubau sein würde. Es war eines der wenigen Fachwerkhäuser hier und sah etwas verbogen aus, einen Bauch hatte es angesetzt. Im nächsten Herbst würde man die Mauern aus Sandstein aufführen und ein weiteres Stockwerk sowie ein Dach mit je drei Gauben rechts und links des stattlichen Giebels darauf setzen. Die Ullsteins betraf das nicht mehr, sie zogen bald in die Schwabacher Straße um, wo bereits ihr Geschäft war. Hannah war froh darüber, obwohl der Umzug und die Geburt ihres Kindes im Juli sich arg nahe kommen konnten. Vorher war auch noch der dreizehnte Geburtstag von Julius, er wurde damit Bar Mizwah, vollgültiges männliches Mitglied der Gemeinde! Die Fürther Christen pflegten den Juden vorzuhalten, sie wären dauernd am Feiern. Daß Feste viel Arbeit machten, war ihnen noch nicht so aufgefallen.

»Ja, die Wohnung wird allmählich zu klein«, sagte Hannah zu Frau Großer.

»Zu klein? Das liegt an eure viele Töpf’«, sagte Frau Großer, »weil ihr alles Geschirr doppelt haben müßt’s, für die Milch hier und fürs Fleisch da. Verlangt das wirklich der Herrgott von euch?«

Hannah nickte.

Die Großerin schüttelte den Kopf: »Ich denk mir, es gibt nur einen Himmelvater für alle. Von mir verlangt er das net!«

»Wir müssen uns halt ein bißchen plagen für ihn«, sagte Hannah, winkte einen Gruß und ging weiter.

»Aber mit dein’ Mann hast Glück g’habt!« rief ihr die andere nach. Sie wußte, wovon sie redete, bei ihr war es anders gegangen.

Während Hannah einkaufte, mußte sie darüber nachdenken. Ja, sie hatte einen ruhigen, guten Mann. Freundlich, und zwar nicht bloß im Geschäft wie sein Bruder. Der war auf der Straße der Engel und daheim der Hausteufel. Deborah wollte den Scheidungsbrief, aber er verweigerte ihn. Neulich hatte jemand gesagt, in Fürth gebe es deshalb so viele Juden, weil die Stadt am Zusammenfluß zweier Flüsse liege – nur an solchen Orten durften Juden sich scheiden lassen. Nun gut. Hannah wohnte aus historischen, himmlischen oder verrückten Gründen hier, aber nicht aus diesem.

Beim Heimgehen machte sie einen Umweg, um nicht den geputzten Damen auf der Königstraße zu begegnen, sie war im Hauskleid. Zu spät fiel ihr ein, daß ja jetzt alle am Plärrer standen oder sogar die Fahrt mitmachten.

Nach der Arbeit im Keller wollte sie sich kurz hinlegen. Vorher aber noch ins Zimmer der Buben schauen – wahrscheinlich herrschte dort Unordnung. Genau so war es. Julius vor allem: Der Boden war mit Zetteln bedeckt, weil er etwas ausgerechnet hatte. Und Löbs schmutzbedeckte Schuhe lagen herum, nachdem er sie, so viel war deutlich, an die Wand geworfen hatte. Sicher wieder ein Wutanfall, aber er hatte ja jetzt Schmerzen. Löb war sehr eigensinnig, und nur wenn er etwas einsah, einigermaßen folgsam. Er sah zum Beispiel nicht ein, daß er so heißen mußte wie sein berühmter Vorfahre, der westfälische Rabbiner Löb Berlin. Gut, ein Muß war das nicht, und in den amtlichen Registern stand ohnehin »Leopold«.

Zwischen Löb oder Leopold und seinen Geschwistern ging es selten friedlich zu. Sie neckten ihn, bis er rasend wurde. Hannah erinnerte sich an den Nachmittag in den »Gänswiesen« vor zwei Jahren, als der Kleine wutentbrannt mit einer Stange daherkam, einem Balken fast, den er kaum ziehen, geschweige denn schwingen konnte: »Jetzt schmeiß ich alle in den Fluß und lach’ auch noch dazu!!« Gut, daß sein Zorn so rasch verrauchte. Sie brauchte ihm nur ins Ohr zu pusten, dann zog er die Schultern hoch und lachte vor Entzücken – der Ärger war vergessen. Zu Chanukka sollte er Himmelskarten bekommen – er liebte die Sterne und stand nachts auf, um Ausschau zu halten, besonders nach dem Orion, das war sein besonderer Freund am Himmelszelt. Vor zwei Wochen hatte er es übertrieben, da mußte er unbedingt einen Kometen sehen, der Helli hieß und nur alle sechsundsiebzig Jahre kam, also im Leben allerhöchstens zweimal. Die Begründung überzeugte, aber Leopold war eine Woche lang erkältet, nachdem er die halbe Nacht auf ein Wolkenloch gewartet hatte.

Hannah seufzte und räumte alles auf, dann legte sie sich hin, um Kraft zu sammeln. Acht Kinder hatte sie zur Welt gebracht, vier davon waren bald nach der Geburt gestorben. Sie wollte, daß das kommende neunte das letzte war, auch wenn es nicht überlebte.

Konnte sie sich glücklich nennen? Nun, mehr war wohl nicht zu haben. Schade, daß sie nicht singen konnte. Sie hörte im Konzert jeden falschen Ton. Aber selber zu singen, frei heraus wie Rahel bei der Hausarbeit, das brachte sie nicht fertig – sie hörte zu gut, daß sie falsch sang.

*

»Was heißt hier ›Jud‹?« fragte Leopold. »Wir Ullsteins sind Portugaleser!«

Karl Humbser wiegte das Haupt, denn das war ihm neu.

»Woher dann, von Lissabon?«

»Nein, Fiorda«, antwortete Leopold. Er war sich nicht sicher, aber den Namen hatte er gehört. »Da ist eine spitze, ganz tiefe Meeresbucht, und es hat, glaub ich, Elefanten dort, Löwen, alles! Weil es so nah an Afrika dran ist.«

»Also, wir sind aus Boxdorf«, sagte Karl, biß in seine Brezel und dachte nach. Portugaleser war der? Vielleicht deshalb so rotblond mit hellen Augenbrauen und nicht schwarz oder braun wie die Juden sonst. Von der Religion her aber Jude, das war sicher. Karl hatte das Thema eigentlich nicht anschneiden wollen, es ging ihm nur um diese Verfolgungen von Juden weit weg von Fürth, in Rußland hauptsächlich. Leopold hatte noch nichts davon gehört.

*

So genau weiß ich das natürlich nicht mit den Portugalesern, dachte Leopold. Aber es kam eben jeder ursprünglich von woanders her und war nun trotzdem Franke. Nur bei den Nürnbergern war es anders. Die sprachen nur aus Versehen Fränkisch, denn sie stammten von einigen sehr dicken Vandalen ab, die bei der Völkerwanderung nicht den ganzen Weg hatten mitgehen können. Er wußte das deshalb so genau, weil ein sehr alter Mann es ihm verraten hatte, der selbst dabeigewesen war.

Er erzählte seinem Freund jetzt von der Idee, die Schwere von Rednitz und Pegnitz zu vergleichen. Karl war angetan, fand aber, man müsse kein Wasser herauftauchen, sondern nur aus beiden Flüssen bereits vor dem Zusammenfluß welches schöpfen und dann sehen, ob in einem Glas, worin man beides zusammenschütte, das Dunkle sich absenke und das Helle steige. Leopold faßte sich an den Kopf: natürlich, genau so! Karl war wirklich enorm begabt, und dazu sein bester Freund.

*

»Der Adler« setzte sich in Bewegung, es ging zurück nach Fürth – gottlob, man war schon wieder in Gostenhof. Zu mehr als einer Laugenbrezel hatte die Zeit am Nürnberger Plärrer nicht gereicht, weil es so lang dauerte, bis man etwas ergatterte. Vater war aber auch zu höflich, die Menschenschlange vor ihm hatte sich wundersam vermehrt. Als er dran kam, waren Bier und Bitzelwasser aus, ebenso die süßen »Küchla«. Nur Brezen gab es noch, weil sie alt und alles andere als knusprig waren. Vater wollte ja nur, daß keiner sagte: »Die drängen sich wieder vor!«

Das Bahnfahren gefiel Leopold – allerdings mit Einwänden, denn eines war sicher: Man konnte William Wilson, dem Mann der Zukunft, nicht zurufen: »Halt! Ich habe was ganz Seltenes gesehen und muß mal aussteigen.« Die Eisenbahn war gut für den Winter, wenn die Bäume kahl waren und die Wiesen grau und die Felder voller Stoppeln. Dann würde man alles sehen, was weiter weg war: Hügel und Wälder tanzten einen langsamen Reigen, bis auch sie zurückbleiben mußten. Im Frühjahr aber gab es Leberblümchen, Schneeglöckchen, Frühlingsfingerkraut, im Sommer Korn- und Mohnblumen, Sauerampfer (eßbar), jede Menge möglicherweise vierblättrigen Klee, Hirtentäschel, Hungerblümchen, Mäusegerste, Sternmiere, Ackergoldstern und Natternkopf! An einer Kutsche war das Gute, daß sie zum Stehen kam, wenn Interessantes zu sehen war und man Vater und dem Kutscher erfolgreich erklären konnte, es sei wichtig. »Der Adler« dagegen hielt nur am Bahnhof, und den kannte man. Da wuchsen gerade einmal Steinbrech und Hundszunge, und die waren nun wirklich nichts Besonderes.

*

Acht Minuten nur, und man war wieder in Fürth, wo sich die Sonne schon zum Horizont senkte. Vater Ullstein ging noch einmal ins Geschäft, die Kinder gleich nach Hause, nein, sie liefen, denn sie hatten Durst. Als sie ankamen, sprach die Mutter ein Dankgebet, sonst war sie still. Dafür waren die Kinder nach dem ersten Glas Limonade um so lauter. Dann kam die Großmutter zu Besuch, Breindel Ullmann – auch sie wollte wissen, was es mit der Eisenbahn auf sich hatte. Isaak erzählte, wie es gewesen war – er tat dies mit dem ihm eigenen Sinn fürs Wichtige, also langweilig, die anderen riefen ständig dazwischen. Leopold bemächtigte sich des Fürther Intelligenzblattes und wollte sehen, »ob schon etwas drinsteht«. Er war immer neugierig, wie etwas in der Zeitung beschrieben wurde, was er erlebt hatte. Sophie erklärte ihm überflüssigerweise, daß alles vom heutigen Tag erst noch geschrieben und gedruckt werden müsse. Das wußte Leopold auch, aber es hatte schon vor Tagen Berichte übers Bahnfahren gegeben, und nur die wollte er sehen.

Julius streckte sich und verkündete: »Wenn ihr etwas wissen wollt, fragt doch mich! Die Zeitungsleute wissen nicht, wo bei einer Lokomotive vorn und hinten ist.«

Die Mutter unterbrach ihn: »Es ist was Schlimmes passiert!«

Im selben Moment kam der Vater herein, behielt den Hut auf und fragte: »Wißt ihr’s schon? Daniel ist ertrunken.«

Daniel Ullmann, von Beruf Commis voyageur für venezianische Spiegel, ein entfernter Verwandter, hatte sich aus Liebeskummer wegen einer Frau namens Gütela das Leben genommen. Vater hob die Hände und begann zu beten: »Baruch ata adonai…« Leopold wußte: Gott wurde gelobt, weil er ein gerechter Richter sei. Aber den Sinn des Gebets verstand er nicht. Was war daran gerecht, wenn ein Mann keinen Ausweg mehr wußte und sich mit Rednitz und Pegnitz vermischte? Es war ein Schlamassel. Leopold war nicht besonders traurig. Ob er dadurch irgendwie sündigte?

Großmutter suchte in höchst lästiger Weise ein Zimmer nach dem anderen ab, um eine Schere zu finden, schließlich nahm sie in der Küche die Geflügelschere: Alles nur, um einen Schnitt in ihr Kleid zu machen, irgendwo am Hals, wo man es sehen konnte, Zeichen der Trauer. Gut, sie war eine der Großtanten des Toten, da war Trauern Pflicht.

Ein armer Hund, dieser Daniel. Leopold dachte kühl, aber doch erschrocken über ihn nach. Vielleicht war das ja auch eine Art Trauer. Mit einem großen Stein hatte der Unglückliche sich beschwert und in die Rednitz gestürzt. Leopold fand die Sache interessant, weil ihm Liebeskummer rätselhaft war. So etwas ließ sich doch vermeiden, indem man eben nicht liebte. Ein bißchen Entschlossenheit, schon gab es keine Gefahr mehr!

Gütela hatte nicht länger unverheiratet mit Daniel zusammenleben wollen. Heiraten konnte er sie aber nicht, obwohl er Geld verdiente. Er hätte dazu mit ihr aus Fürth fortgehen müssen, wegen der Vorschriften aus München (»von dene Blädel«). Und fortgehen wollte sie um keinen Preis. Sie liebte ihn wohl nicht so wie er sie, sonst wäre sie mitgegangen. Daniel Ullmann hatte nach der Trennung zu trinken begonnen. Er lebte nur noch von Flasche zu Flasche. Wäre nicht der Stein am Hals des Toten gewesen, man hätte ein Unglück im Vollrausch vermutet.

Eine Frage kam Leopold jedesmal, wenn einer starb: Wo war der Tote jetzt? War seine Seele befreit und flog als unsichtbarer Vogel herum, während der Leichnam still lag und für das Begräbnis hergerichtet wurde? Eines schien Leopold sicher: Auf dem Friedhof war außer Knochen, beschrifteten Steinen und ewiger Ruhe gar nichts! Daß es eine Auferstehung gab, bei der die Seelen wieder genau in »ihre« verrotteten Gebeine fuhren, glaubten nicht mehr allzu viele. Aber daß die Seelen lebendig blieben und dem Leben auf der Erde weiter zusahen, das dachte man schon, auch unter Christen. Leopold hatte im Haus der Fronmüllers ein Bild gesehen, auf dem ein Ehepaar goldene Hochzeit feierte, umgeben von Kindern und Enkeln – Fronmüllers, wohin man sah. Im Raum dahinter waren die beiden als Brautleute zu sehen, und von einem Platz jenseits der Saaldecke aus – entweder aus dem Dachstuhl oder vom Himmel her – sahen ihre gestorbenen Großeltern herunter in beide Räume. Als Seelen waren sie etwas blasser und rauchiger als die Lebenden, schienen sich aber gut zu amüsieren. Vielleicht war das aber auch schon die Zukunft: Die irgendwann nach diesem Jubiläum gestorbenen Fronmüllers betrachteten sich selbst, ihr Leben und das so schön gewesene Fest.

Nach dem Gebet für den toten Verwandten war es still im Haus. Jeder hing seinen Gedanken nach. Und der Appetit war nicht groß, viel Suppe und Braten blieb für morgen.

Leopolds Grübeln ging weiter. Angenommen, die Seelen der Verstorbenen flogen herum oder beobachteten durch die Zimmerdecke, wie es um die Weiterlebenden stand – wie lange ging das dann? Ewig? Aber war es nicht eine Qual, alles noch zu sehen und im Kopf zu behalten durch viele Jahrhunderte? Außerdem lernte man ja vom Zusehen vieles, zum Beispiel Notenlesen oder Buchdruck oder Kochen. Aber kein Toter konnte hergehen und das Gelernte anwenden. Statt dessen mußte er zusehen, wie die Lebenden alles falsch machten. Das mußte furchtbar sein.

Vater und Isaak gingen zur Wohnung des Verstorbenen in die Uferstraße, vielleicht war etwas zu tun oder bei der Totenwache einzuspringen. Ob Daniel überhaupt auf den Friedhof durfte nach so einer Tat? Es kam auf Rabbi Löwi an. Der war zwar für Reformen, aber auch streng, wenn er es für richtig hielt.

Die Brüder schliefen lange Zeit nicht ein. Alle versuchten, sich die Wasserleiche nicht zu genau vorzustellen, sie fürchteten gräßliche Träume. Leopold fand ein gutes Mittel, er sprach mit Simeon in Günzburg, dem Sohn des Elieser ben Jehiel aus Oporto. Er erzählte ihm, daß es jetzt eine Eisenbahn gebe und daß er morgen einen Aufsatz darüber schreiben müsse. Und wie der Zug plötzlich angehalten habe mitten in einer riesenhaften Wiese von vierblättrigem Klee, Kornblumen, Klatschmohn, Hirtentäschel, Pleuelstangen, Manometern …

*

»Simeon« – er hat meinen Namen genannt! Ein Löb, der sich Leopold nennt und Ullstein heißt, obwohl er ein Ullmann ist und von den Chalfan und Kalonymos kommt. Er liegt mit seinen Brüdern in der Kammer, sie sind müde, aber zu aufgeregt, um zu schlafen. Du hast meinen Namen genannt, Leopold, also werde ich dich segnen, meistens hilft es. Daß Menschen überhaupt einschlafen, kommt allein vom Segen. Ohne ihn bleiben wir immerzu wach und werden davon krank. – Du willst viel wissen und bist zornig oft. Vielleicht wird daraus einmal etwas Gutes, ein lebhaftes Haus, ein heller Humor. Gott hat dir Gaben geschenkt, die du noch entdecken wirst. Mach etwas daraus, was uns hier oben gefällt, etwas Gutes und nicht Langweiliges.

Erst aber schlafe! – Damit segne ich dich, denn es ruft mich gerade jemand an, einer aus dem nächsten Jahrhundert, sein Name ist Fritz. Aber zerbrich dir darüber nicht den Kopf, denk dir eine Wiese mit hohem Gras im Wind, sieh nur das viele Gras, werde dämmrig und schlafe. Gut! Siehst du, das nennt man den Segen.

*

1836 kommt Max-Wilhelm Ullstein auf die Welt – während des Umzugs und verfrüht. Er ist aber gesund und wächst heran.

Am 6. September 1839 wird Leopold Ullstein dreizehn Jahre alt und damit Bar Mizwah – er zählt in der jüdischen Gemeinde als Mann. Er muß dazu, wie es üblich ist, einen Abschnitt aus der Thora lesen und erläutern, alles auf Hebräisch.

1842 stirbt (Johann) Karl Humbser sechzehnjährig an einer Grippe. Im gleichen Jahr beginnt Max-Wilhelm Ullsteins Schulzeit bei Dr. Brentano. Er befreundet sich mit Karls Bruder (Johann) Martin.

1845 stirbt Breindel Ullmann, Leopolds Großmutter. Im November des Jahres heiratet Sophie Ullstein einen Emanuel Baerlein aus Stuttgart.

1848 dankt König Ludwig I. von Bayern ab, nicht nur wegen der Tänzerin Lola Montez. Auch in Bayern beginnt die Revolution. Sie scheitert, wie in ganz Deutschland.

Im Juli 1850 stirbt Onkel Wolf – das ist Mutter Hannahs Bruder Joseph Wolf Berlin, der Spiegelfabrikant in Fürth.

Im Juni 1851 verlobt sich Isaak Ullstein, Manufakturwarenhändler und ältester Bruder von Leopold Ullstein, mit Louise Romberg.

ZWEITES KAPITEL

England

»Die älteste und einzig natürliche unter allen gesellschaftlichen Vereinigungen ist die Familie…«

Das war sicher richtig. Allerdings…

Leopold verscheuchte eine der zahlreichen, alles mitlesenden Kontorfliegen – sie waren eine besonders wißbegierige, bürokratische Fortentwicklung der Stallfliege, und er haßte sie gründlich.

Hatte dieser Rousseau je einen richtigen Krach unter Brüdern erlebt? Die Brüder Pückler-Limburg in Burgfarrnbach waren so verfeindet, daß sie seit Jahrzehnten nicht miteinander sprachen. Im Eßsaal ihres Schlosses gab es einen Kreidestrich, täglich nachgezogen, den keine der Parteien überschreiten durfte, sonst kam es zum Mord. Familie, das war zwar eine natürliche, aber auch gefährliche und unberechenbare Vereinigung.

Was verband den Bruder mit dem Bruder? Sie hatten gemeinsame Eltern, das war alles. Mußte man einen Bruder lieben, den man sich nicht selbst ausgesucht hatte, konnte man überhaupt jemanden lieben, nur weil man sollte? Wenn, dann konnte man auf Anweisung anderer eine Frau lieben, um die man sonst einen Bogen gemacht hätte.

Die Türglocke unterbrach Leopolds Lektüre, weil Heidegger in den Laden kam. Heidegger war Lehrer für Hebräisch an der Gewerbeschule von Dr. Beeg. Hebräisch an einer Gewerbeschule, das gab es auch nur in Fürth.

»Grüß Gott! Aha, der ›Contrat social‹!«

»Wieder etwas vom Zeichenpapier?«

»Ja, um dreißig Kreuzer!«

Das ganz feine, glatte Zeichenpapier gab es erst seit Anfang des Jahres. Heidegger war mit irgendeiner geheimnisvollen Arbeit beschäftigt, angeblich skizzierte er seine Katze. Wahrscheinlicher war, daß er etwas erfand, ein Fluggerät, eine Fuchsfalle – er war so ein Typ. Oder wurde es eine Goldwaschanlage für den Sacramento oder für die Pegnitz? Die Nachrichten aus Kalifornien hatten so manches in Gang gesetzt. Aber bevor Leopold ihm eine Frage stellen konnte, war Heidegger wieder draußen.

Leopold langweilte sich. »Geschäft« bestand aus Warten. Sollte das so weitergehen? Er war fünfundzwanzig und arbeitete als Vertreter seines Bruders Julius in der Firma »H. H. Ullstein«, einer »geregelten Papierhandlung im offenen Laden mit deutscher Buchhaltung«. Nur wenn Großlieferungen auf den Weg gebracht werden mußten, an Enke in Erlangen oder an die »Vossische Zeitung«, gab es ausreichend zu tun. Der Alltag war geregeltes Dösen. Meist saß Leopold hinten im Kontor, da konnte er über dem schweinsledernen Kassabuch einnicken oder mit Max-Wilhelm Schach spielen. Aber heute war der jüngste Bruder nach Nürnberg gefahren, und mit Julius hatte es Streit gegeben. Der betrat die Papierhandlung nur, wenn Leopold gegangen war – Stichwort »Brüderlichkeit«!

»Jeder Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Banden.« Da war Rousseau beim Thema, da hatte er recht! Das liebte Leopold auch bei Schiller. Was war aus Marquis Posa, dem Freund des Don Carlos geworden? Daß Posa, der Anwalt der Gedankenfreiheit, Jude gewesen war, bezweifelte Leopold keinen Augenblick. Außer wenn Schiller ihn erfunden hatte.

Die Tapferen saßen jetzt in den Gefängnissen oder nährten sich von Gelegenheitsarbeiten in Paris und London. Immerhin, Metternich war weg. Man schrieb 1851, die Revolution war zusammengebrochen, aber es gab die Eisenbahnen und den Zollverein. Und Hoffnungen für übermorgen. Wer es übers Herz brachte, wanderte aus. Und zwar nicht innerhalb der deutschen Staaten, wie Julius es plante. Leipzig! Das reichte gerade aus, um zu heiraten. Preußen? Flaches Land und Militär, wohin man sah – und ungetaufte Juden durften seit neuestem schon wieder dieses nicht und jenes nicht. Abraham Kohn hatte die richtige Entscheidung getroffen: Amerika! Viele andere waren gefolgt, darunter Joel Ochs. Wer jung, kräftig und freien Geistes war, ging nach Neuyork oder Cincinnati oder gleich nach Kalifornien, wo das Gold aus den Bachbetten perlte. Dorthin war Levi Strauß gegangen. Der Hosenmatz aus der Ludwigsbahn mußte inzwischen auch schon ein Mann sein, jedenfalls aber Amerikaner.

Natürlich, die Eltern würden traurig sein, wenn er wegginge, das schon …

Was man hier in Fürth konnte, war Lesen. Es gab den Leseverein und eine Menge Bücher. Leopold hätte gern Striche an den Rand gemacht, aber das ging bei geliehenen Büchern nicht, und eigene wollte man ja nach der Lektüre wieder verkaufen. Dabei gab es nichts Schöneres als den Dialog mit einem Buch, der sich im Anstreichen vollzog. Leser, die nicht anstrichen, blieben außerhalb. Leopold half sich mit kleinen, geschlitzten Pappstreifen, die er an die Seitenränder steckte.

Er las ernsthafte Sachen, nicht Gedichte und schon gar nicht Heine, bei dem war nichts zu markieren. Heine geistreichelte und wollte verblüffen. Außerdem hatte er sich taufen lassen. Leopold fand, das Problem des Jahrhunderts war die Lüge; sie war in den nächsten Jahrzehnten zu bekämpfen, und zwar mit ernsthaften Büchern. Sie durften nur nicht von Spinoza sein. »Wer das liest, wird wahnsinnig«, hatte Vater Hajum gesagt, der sich sonst kaum jemals scharf äußerte; also war etwas dran. Gerade wer Bücher liebte, wußte oder ahnte, daß es welche gab, die ihn zerstören konnten. Zum Beispiel wenn sie ihm bewiesen, daß er, entgegen aller Hoffnung, keinerlei Freiheit besitze oder daß es »sub specie aeternitatis« (bezogen auf die Ewigkeit) in der Welt nichts Böses gebe. Dementsprechend gab es wohl auch nichts Gutes. In der Tat, solche Erkenntnisse waren grauenhaft. Mit ihnen konnte man zur Not sterben, aber nicht leben. Fazit: Hände weg von Spinoza. Und von der Ewigkeit, vor der hatte nichts Bestand.

*

Vater hatte sich 1847 zurückgezogen und wohnte mit der Mutter droben im ersten Stock des Rießner-Hauses, das ihm jetzt gehörte. Julius und Leopold betrieben das Geschäft, Max-Wilhelm war noch Lehrling. Leopold liebte es, ihn zu examinieren: Worauf kam es bei der italienischen Buchführung an? Wieviel Ries hatte ein Ballen, wieviel Schreibbögen ein Ries? Wieviel bayerische Kreuzer, Batzen und Heller gingen in einen Taler preußisch Courant? Wie viele Coburger Dreier in einen dänischen Fuchs und warum war von beiden dringend abzuraten? Schnelles Kopfrechnen war nicht Max-Wilhelms Stärke, wohl aber die von Leopold. Julius hatte befunden, Leopold habe das Zeug zum Wucherer, es fehle nur noch die Einstellung. Das war einer jener leichtsinnigen, verletzenden Sprüche.

Bereicherung interessierte ihn in der Tat überhaupt nicht. Leopold war ehrgeizig. Er glaubte daran, daß sich Gerechtigkeit herstellen ließ, und deshalb wollte er in die Politik.

Isaak war jetzt Manufakturwarenhändler und besaß ein Geschäft in der Blumenstraße, das ohne Vaters Zuschuß nicht in Gang gekommen wäre, er verkaufte eine Menge Topfe und Textilien. Sophie hatte geheiratet, wonach sie, das mußte man zugeben, eine fleißige und freundliche Frau geworden war – Hut ab vor diesem Emanuel Baerlein! Es gab offenbar Männer, die eine unangenehme Frau heirateten und sie dann so lange veredelten, bis auch andere Männer sich vorstellen konnten, mit ihr verheiratet zu sein.

Für Papier interessierte Leopold sich nicht speziell. Wichtig war doch nur, was darauf geschrieben stand, ausgenommen bei Tapeten, Sand-, Seiden- und Toilettenpapieren sowie nahezu allen Zeitungen seit dem Scheitern der Revolution.

Zu Hause lag schon sein Gepäck bereit, morgen würde er dem Jammertal entfliehen. Papiere und Pässe waren ausgefertigt – ein bayerischer Bürger ging auf Reisen. Es gab für Juden keine großen Extra-Schikanen mehr, jedenfalls nicht in Bayern, Frankfurt oder Mainz, nicht auf den Rheindampfern, nicht in Köln und Aachen, von Antwerpen und London zu schweigen. Die andere Frage war, wo er koscheres Essen bekam, aber dafür gab es Listen, jüdische Gemeinden waren fast überall. Was ihm am wenigsten Sorge machte, ja geradezu Vergnügen, war das Umrechnen der Landeswährungen.

Er war inzwischen geradezu stolz darauf, für nichts Besonderes begabt zu sein. Er wußte, daß es darauf nicht ankam. Für zähe Menschen arbeitete die Zeit. Zähigkeit und Ordnung waren stärker als der ganze Julius mit all seinen Talenten, dieser Bonvivant und Tänzer! Daß dieser Kerl, dem alles zuflog, sich damit zufrieden gab und faulenzte, das nahm Leopold ihm übel, es war gegen die Ehre der Gattung.

Streit war ausgebrochen, weil Julius und der von ihm beeinflußte Max die Fensterscheiben des Geschäfts monatelang nicht putzen ließen. Sie wollten nicht, daß die Leute hereinsahen und merkten, daß sie wenig zu tun hatten. Vergebens hatte Leopold erklärt, Scheiben müßten einfach geputzt werden, dazu seien sie da. Schmutzige Scheiben, hatte er gesagt, seien eine größere Schande als sichtbares Nichtstun. Julius sagte nur »Nebbich!« und wandte sich ab, worauf Leopold ihn weithin hörbar einen »Saubären« hieß.

*

Die Abreise, endlich! Zunächst zur »Dooser Kreuzung« mit der Pferdebahn. Die Vandalen in Nürnberg und München hatten Fürth bei der Planung weiterer Bahnlinien übergangen. Die Staatsbahn machte jetzt um die Stadt einen Bogen. Wer von Fürth aus weiter weg wollte, fuhr mit der längst etwas belächelten »Ludwigsbahn« nur bis zur Haltestelle Doos der »großen« Bahn Nürnberg-Erlangen. Dort mußte man umsteigen ohne Dach und Bewirtung und fühlte sich entsprechend unwillkommen. Zudem wurde das Fürther Bähnlein fast nur noch von Pferden gezogen, der »Adler« blieb im Schuppen. Wilson, der lange Gentleman aus der Zukunft, war schwer krank. Jahrelang hatte er, mit Rock und Zylinder, aber ohne Mantel, bei jedem Wetter hinter der Lokomotive gestanden, jetzt hustete er sich zu Tode. Die einen sagten, es sei die Kälte, die anderen, es sei der Rauch gewesen. Wie auch immer, man hatte meist Pferdebetrieb und mit diesem dauerte es zwanzig Minuten bis Doos. Leopold lehnte sich zurück und dachte vergnügt daran, wie weit er all dies hier hinter sich lassen würde. Antwerpen! Die Weltausstellung in London! Und Manchester wollte er sehen, wenn es ging, eine Stadt, die noch nicht einmal Stadtrecht hatte, aber bereits eine Metropole des Kapitalismus war, Werkstatt des Fortschritts.

*

Ganze zwei Wochen hatte er bis Antwerpen gebraucht, trotz der Eisenbahnen bis Mainz und des Rheindampfers flußabwärts bis Köln. Es hatte Abstecher und Besuche gegeben. Nach Düren mußte er eine Postkutsche besteigen, eine sechssitzige mit miserabler Federung, und sich durchrütteln lassen. Bei den Papiermachern Schoeller in Düren, denen er Grüße überbrachte, hatte ihm Felix, ein bebrillter, etwas rundlicher Sohn der Familie, erst die Papiermühle und dann seine Frau und seine drei kleinen Kinder gezeigt. Am stolzesten war er auf die zwei Hochdruckdampfmaschinen von achtzehn und fünfundzwanzig Pferdestärken. Die alten Papiermacherbütten rentierten kaum noch, sie wurden zur Liebhaberei. Schoeller war freundlich und hatte Respekt vor jüdischen Geschäftsleuten, ohne dies auf peinliche Weise herauszukehren. Ein angenehmer Mensch, aber keine großartige Erscheinung. Hübscher war seine Schwester Auguste.

In Antwerpen angekommen, hatte Leopold die Vandenbergs aufgesucht, das waren Buchdrucker. Auch sie hatten ihm gezeigt, wie sie arbeiteten. Die Fenster waren in Düren wie in Antwerpen gut geputzt.

Vandenberg hatte eine Tochter, Colette, die Leopold gefiel. Heute wäre er gern mit ihr zum Tanz gegangen, aber er hatte Zahnschmerzen, mit denen er lieber allein blieb. Zudem fand er, sein Französisch sei nicht gut genug für die Tanzpausen. Mit Sprachen hatte er es nicht. Er behielt zwar Vokabeln, auch hatte er sich Sätze und Fragen aus dem Sprachführer eingeprägt. Aber die Belgier beschränkten sich nicht auf »oui« oder »non«, sie liebten es, wesentlich mehr zu antworten, wenn man sie etwas fragte. Genauer gesagt, sie redeten wie Katarakte, und währenddessen spielten sie unermüdlich Domino.

Leopold beschloß, einmal ganz um Antwerpen herumzuwandern. Er wollte darüber nachdenken, wie es mit ihm weitergehen sollte. Papierhandel nährte seinen Mann, aber interessanter schien es ihm, Papier herzustellen oder – zu bedrucken! Beides hatte mit Maschinen zu tun.

Wie so ein weher Zahn das Nachdenken beeinträchtigen konnte! Auf dem Spaziergang geriet er überdies von einer Baustelle in die andere – man war dabei, die Stadt zu einer uneinnehmbaren Festung zu machen. Wozu eigentlich? Weitere Kriege waren ganz unwahrscheinlich.

Morgen am Spätnachmittag mußte er sich einschiffen, anderntags in der Frühe war man in London. Das Schiff sah er schon am Kai liegen, einen zweimastigen Dampfer mit großen, messingverzierten Radkästen; er hieß »Auguste«, was in Belgien ein Männername war.

*

Der christlichen Seefahrt konnte Leopold eine Menge abgewinnen. Aber was war an ihr »christlich«? Als die Matrosen unter rauhem Chorgesang die Brücke zurückzogen, wurde ihm weich und wunderlich ums Herz, und als das Schiff durchs breite Maul der Schelde unterwegs war, war er ganz begeistert, der Zahnschmerz ließ nach. Vier Stunden lang blieben sie immer noch in der Scheldemündung, obschon das Land immer mehr zurückwich. Schließlich war man auf dem offenen Meer, der Himmel war dunkel und bis auf eine niedrige Wolkenwand im Westen sternenklar. Das Schiff bewegte sich jetzt mit Segelkraft, die Schaufelräder schwiegen.

Leopold blieb an Deck und grüßte seine Freunde am Himmel. Der Orion war nicht zu sehen, aber das Sternbild, das die Gojim den »großen Wagen« nannten und die Juden den Trauerzug. Das Viereck war die Bahre, und ihr folgten drei Leidtragende, darunter »Benetnasch«, der hellste Stern. Leopold wollte in seinem Leben so viele Seereisen wie möglich machen, dabei tagsüber schlafen und nachts den Himmel betrachten.

Es stand noch ein anderer an der Reling, ein protestantischer Missionar mit Holzbein, der von London aus nach Hebron weiterwollte, Hebron in Westgrönland, er missionierte Eskimos. Die Sache mit dem Bein war so: Im Sturm war eines der Seile gebrochen, mit denen sein Schiff – er war seinerzeit Kadett in dänischen Diensten – am Kai vertäut lag. Der Tampen war über das Deck geschnellt und hatte ihm wie mit einem Axthieb den rechten Fuß abgeschlagen. »Es änderte mein Leben«, sagte der Geistliche, nein, er rief es, denn der Wind war stärker geworden, »ich konnte nicht mehr zur See fahren, soff nicht mehr, las Bücher!« Für das Geld, das er von der Marine bekam, hatte er Theologie studiert. Und da war außerdem noch eine kleine Erbschaft, die ihm unter der Bedingung zustand, daß er das Seemannsleben bleiben ließ. Sie konnte er nun erfüllen. »Jedes Leiden hat einen Sinn – Gott weiß, was er will!« Leopold hörte es mit Respekt, aber er fand, daß die Liebe zu den Sternen sie mehr verband. Und auch sie war eine Art Sehnsucht nach dem Höchsten. Sollte er ein religiöses Gespräch beginnen, dem anderen sagen, daß er Jude sei? Nein, nicht, wenn er dabei schreien mußte!

»Ich will lang leben«, rief er statt dessen, »und im Jahr 1910 Halleys Kometen sehen – beim letzten Mal waren Wolken!«

Der Missionar winkte ab: »Da wäre ich hundert!«

*

Leopold ging es nicht gut. Die Bewegungen der See wirkten mit Verzögerung. Gegen drei Uhr wurde er wach – er hörte die Glockenschläge. Der Wind war zum Sturm geworden. Eine halbe Stunde später stolperte der fränkische Seereisende an Deck, prüfte die Windrichtung und spie über die Reling. Damit war es aber nicht getan, er wurde immer elender. Den Versuch, wieder das Lager aufzusuchen, brach er ab.

Erst als der Sturm abflaute, Land in Sicht kam und die fernen Linien sich zur Themsemündung verdichteten, begann der Kopf wieder zu arbeiten und fand, man könne die Seefahrt ruhig den Christen überlassen. Und das mit Amerika wollte er sich noch einmal überlegen, denn vor die Freiheit hatte Gott offenbar die Seekrankheit gesetzt.

Als die Maschine übernahm und die Schaufelräder ins Wasser patschten, sah Leopold im Morgenlicht ein blitzendes Fenster an Land im Nordwesten. Mehrere Schiffe fuhren auf London zu, eines war eine halbe Stunde lang fast auf gleicher Höhe, dann fiel es ab. An Greenwich kam man nah genug heran, um die schloßartige Invalidenstätte zu erkennen, nicht aber Halleys Sternwarte.

Der Fluß wurde enger, die Docks erschienen, der düstere Tower, die Stadt. Diese roch befremdlich, besser gesagt: sie stank. Dafür sorgten Millionen von Kaminen. Vor allem war London laut. Der Lärm all der Maschinen, Fuhrwerke, Rufe, Glockenschläge und quietschenden Schienenräder vereinigte sich zu einem unablässigen Rauschen. Und London war schnell! Man merkte es schon an den kleinen Flußdampfern, die mit erschreckender Geschwindigkeit zwischen den Brückenpfeilern hindurchschossen.